헝가리의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

헝가리의 역사는 선사 시대부터 시작되어 로마 제국 시대, 민족 대이동 시대를 거쳐 중세 헝가리 왕국 시대로 이어진다. 헝가리인들은 9세기 말 카르파티아 분지에 정착하여 아르파드 왕조를 열고, 기독교를 받아들여 서유럽의 일원이 되었다. 몽골의 침략, 오스만 제국의 지배, 합스부르크 왕가의 통치를 거치면서 헝가리는 끊임없이 변화를 겪었고, 1848년 혁명과 오스트리아-헝가리 제국 성립을 거쳐 제1차 세계 대전 이후 독립을 선언했다. 제2차 세계 대전 이후 소련의 영향력 아래 공산주의 체제를 경험했으며, 1989년 민주화 이후 유럽 연합에 가입하여 현대 국가로 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 헝가리의 역사 - 헝가리 왕국

헝가리 왕국은 1000년 이슈트반 1세 대관식과 함께 성립되어 1946년까지 존속한 중앙유럽의 왕국으로, 아르파드 왕조를 시작으로 여러 왕조를 거쳐 합스부르크 가문이 왕위를 세습했으며, 중세 시대 중앙유럽 강국이었으나 오스만 제국 침략으로 영토가 분할, 이후 오스트리아-헝가리 제국의 일원으로 존속하다 제1차 세계 대전 후 영토를 상실, 1946년 공화국 수립으로 왕정이 폐지되었음에도 '헝가리 왕국'이라는 명칭과 국체가 유지되었다. - 헝가리의 역사 - 범유럽 피크닉

범유럽 피크닉은 1989년 헝가리에서 열린 행사로, 헝가리와 오스트리아 국경이 일시적으로 개방되면서 동독 시민들의 서독 탈출을 묵인하여 냉전 종식과 독일 통일에 기여했다.

| 헝가리의 역사 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 국가 | 헝가리 |

| 초기 역사 | |

| 헝가리 이전 역사 | 헝가리 선사 시대 |

| 헝가리 정복 이전의 카르파티아 분지 | 카르파티아 분지 이전의 헝가리 역사 |

| 로마 | 로마 판노니아 속주 |

| 훈족 | 훈족 제국 |

| 초기 중세 | |

| 게피드 왕국 | 454–567 |

| 동고트 왕국 | 469–553 |

| 아바르 카간국 | 567–822 |

| 헝가리 침공 | 800–970 |

| 헝가리 정복 | 862–895 |

| 중세 | |

| 헝가리 공국 | 895–1000 |

| 헝가리 왕국 (1000–1301) | 1000–1301 |

| 크로아티아와의 인적 결합 | 1102–1918 |

| 1222년의 황금 법령 | 1222 |

| 몽골의 헝가리 침공 | 1241–1242 |

| 헝가리 왕국 (1301–1526) | 1301–1526 |

| 헝가리-오스만 전쟁 | 1366–1526 |

| 초기 근대 | |

| 종교 개혁 | 1520 |

| 오스만-합스부르크 전쟁 | 1526–1699 |

| 동부 헝가리 왕국 | 1526–1570 |

| 왕령 헝가리 | 1526–1699 |

| 오스만 헝가리 | 1541–1699 |

| 트란실바니아 공국 | 1570–1711 |

| 보치카이 봉기 | 1604–1606 |

| 망냐테 음모 | 1664–1671 |

| 상부 헝가리 공국 | 1682–1685 |

| 헝가리 왕국 (1526–1867) | 1699–1867 |

| 후기 근대 | |

| 라코치 독립 전쟁 | 1703–1711 |

| 트란실바니아 공국 (1711–1867) | 1711–1867 |

| 헝가리 개혁 시대 | 1825–1848 |

| 헝가리 혁명 | 1848–1849 |

| 헝가리 국가 | 1849 |

| 오스트리아-헝가리 제국 | 1867–1918 |

| 성 이슈트반 왕관 영토 | 1867–1918 |

| 제1차 세계 대전 | 1914–1918 |

| 세계 대전 사이의 헝가리 | 1918–1941 |

| 헝가리 인민 공화국 | 1918–1919 |

| 헝가리 소비에트 공화국 | 1919 |

| 헝가리 공화국 (1919–1920) | 1919–1920 |

| 트리아농 조약 | 1920 |

| 헝가리 왕국 (1920–1946) | 1920–1946 |

| 제1차 빈 중재 | 1938 |

| 카르파티아 루테니아 (제2차 세계 대전) | 1939–1945 |

| 제2차 빈 중재 | 1940 |

| 유고슬라비아 영토의 헝가리 점령 | 1941 |

| 제2차 세계 대전 | 1941–1945 |

| 현대 | |

| 헝가리 제2공화국 | 1946–1949 |

| 헝가리 인민 공화국 | 1949–1989 |

| 헝가리 혁명 | 1956 |

| 굴라시 공산주의 | 1956–1989 |

| 헝가리 제3공화국 | 1989–2012 |

| 헝가리 | 2012–현재 |

| 주제 | |

| 민족 | 헝가리인 |

| 연대표 | 연표 |

| 트란실바니아 역사 | 트란실바니아 역사 |

| 언어 | 헝가리어 |

| 왕국 | 헝가리 왕국 |

| 왕조 | 아르파드 왕조 |

| 왕관 | 성 이슈트반 왕관 |

| 군주 | 헝가리 군주 목록 |

| 귀족 | 귀족 |

| 트란실바니아 공작 | 트란실바니아 공작 |

| 군사 | 군사 |

| 전쟁 | 전쟁 목록 |

| 기독교 | 기독교 |

| 경제 | 경제 |

| 국기 | 국기 |

| 국장 | 국장 |

| 문학 | 문학 |

| 음악 | 음악 |

| 세케이족 | 세케이족 |

| 유대인 | 유대인 |

| 부다페스트 | 부다페스트 |

2. 초기 역사

== 초기 역사 ==

헝가리 지역의 초기 역사는 선사 시대부터 로마 제국 시대로 거슬러 올라간다. 기원전 30만 년경에는 호모 하이델베르크인이 "사무"(Sámu) 지역에 거주했다는 화석 증거가 발견되었다. 기원전 6000년경에는 스타르체보-쾨뢰시-크리슈 문화와 함께 신석기 시대가 시작되었고, 기원전 3000년경에는 부체돌 문화에서 파생된 마코 문화와 함께 청동기 시대가 시작되었다. 기원전 800년경부터는 철기 시대가 시작되어 "트라코-키메르인" 유물이 발견되었다.

기원전 35년부터 기원전 9년 사이에 로마 제국은 도나우강 서안 지역을 정복하여, 기원전 9년부터 4세기 말엽까지 속주 판노니아가 훗날 헝가리 영토가 되는 지역에 자리 잡았다.[131] 로마인들은 침략 이전부터 지역 주민들과 교역을 통해 우호적인 관계를 맺고 있었다. 아우구스투스는 달마티아인에 맞서 로마 군대를 이끌었고, 기원전 13년에서 9년 사이에 드라바 강과 사바 강 지역의 판노니아인과 싸워 이 지역을 일리리쿰 속주에 합병시켰다. 이후 북쪽과 동쪽 지역은 판노니아 속주로 분리되었다. 로마인들은 에모나(오늘날의 슬로베니아 수도 류블랴나), 시르미움(오늘날의 스렘스카미트로비차), 사바리아(오늘날의 솜바트헤이)와 같은 도시들을 건설했다.

1세기부터 다키아인들은 로마 제국에 위협이 되었고, 특히 모이시아 속주를 자주 급습했다. 트라야누스 황제는 101년에서 106년 사이에 두 차례의 전쟁을 통해 다키아를 정복하고 로마 제국의 속주로 만들었다. 하지만 271년, 아우렐리아누스 황제는 고트족의 남하로 인해 다키아 속주를 포기하고 도나우강 남쪽으로 철수했다.

4세기 후반, 훈족이 침입하여 433년에 서로마 제국으로부터 판노니아의 지배를 인정받았다. 훈족의 지배가 끝나자 동고트족, 랑고바르드족, 게피드족, 유라시아 아바르족 등 여러 민족이 판노니아 평원에 출현했다.[131] 훈족은 375년 볼가 강을 건너 알란족과 동고트족을 정복하고 로마 영토로 밀어 넣었다. 아틸라의 지휘 아래 훈족은 판노니아 평원에 정착하여 세력을 확장했다. 그러나 아틸라가 453년에 사망하자 훈족 제국은 급격히 무너졌고, 그의 후계자들은 권력 다툼을 벌였다. 454년 네다오 전투에서 엘라크가 이끄는 훈족은 게피드족, 동고트족, 루기족 연합군에게 패배하며 훈족의 유럽 지배는 종식되었다.

6세기 후반, 유목민인 아바르족이 판노니아 지역을 침략하면서 카르파티아 분지를 장악하고 주변 슬라브족들을 복속시켰다. 아바르족은 788년 프랑크 왕국과 전쟁을 벌였고, 샤를마뉴는 아바르족의 영토를 여러 차례 침공하여 파괴했다. 796년 샤를마뉴는 아바르족의 수도 흐링가르트를 점령하면서 아바르 카간국은 사실상 멸망했다.

9세기 말, 알란족과 아바르족이 거주하던 이 지역에 헝가리인들이 중앙 아시아로부터 이주해 왔다.[132][133] 아르파드(Árpád)가 지휘하는 마자르인[134]은 895년에 헝가리 분지에 정착하였다.[133][135]

2. 1. 선사 시대

기원전 30만 년경에는 호모 하이델베르크인의 존재가 "사무" 화석 발견으로 입증되었고, 50만 년 전의 거주 흔적도 발견되었다. 해부학적으로 현대적인 인류는 기원전 3만 3천년경(오리냐크 문화)부터 헝가리 지역에 살았던 것으로 보인다.기원전 6000년경에는 스타르체보-쾨뢰시-크리슈 문화와 함께 신석기 시대가 시작되었고, 기원전 3000년경에는 부체돌 문화(마코 문화)와 함께 청동기 시대가 시작되었다.

기원전 800년경에는 철기 시대가 시작되었으며, 스키타이인 이전(노보체르카스크 문화)과 켈트족 이전(할슈타트 문화) 문화권의 중첩을 나타내는 "트라코-키메르인" 유물이 발견된다. 서부 트란스다누비아의 할슈타트 점령은 기원전 750년경부터 나타난다. 초기 그리스 민족지학은 이 지역에 스키타이의 아가티르시와 시기나이를 위치시킨다. 판노니아인도 중요한 거주민이었다.

고전 스키타이인 문화는 기원전 7~6세기 사이에 헝가리 대평원으로 확산되었다.

기원전 4세기에 시작된 동남유럽의 켈트 정착으로 인해 스키타이인의 지배는 무너졌다. 기원전 370년경 켈트족은 판노니아인으로부터 트란스다누비아의 대부분을 점령했으며, 기원전 300년경에는 스키타이인을 상대로 성공적인 전쟁을 벌였다. 고고학적 증거는 라 테네 문화의 진보된 농업과 도자기 상태를 보여준다. 남부 트란스다누비아는 가장 강력한 켈트 부족인 스코르디스키가 통제했으며, 동쪽에서는 다키아인이 저항했다.

다키아인들은 기원전 1세기까지 켈트족의 지배를 받았으며, 이때 부족들은 진보적인 영웅 부레비스타에 의해 통일되었다. 다키아는 스코르디스키, 타우리스키 및 보이족을 제압했지만, 부레비스타는 얼마 지나지 않아 사망했고 중앙집권적 권력이 붕괴되었다.

2. 1. 1. 호모 하이델베르크인

기원전 30만 년경의 "사무"(Sámu) 화석 발견은 헝가리 지역에 호모 하이델베르크인이 거주했음을 증명한다.2. 1. 2. 초기 현생 인류

침략 이전, 로마인들은 지역 주민들과 우호적인 관계를 유지하며 교역을 했다. 로마 제국은 오늘날의 헝가리 영토를 여러 차례 정복했다. 기원전 35년부터 기원전 8년 사이에, 아우구스투스와 그의 아들 티베리우스는 드라바-사바 지역을 두고 판노니아인들과 싸웠으며, 스코르디스키족과 남쪽의 일부 반란 부족들을 제압하여 점령지를 일리리쿰 속주에 편입시켰다. 이러한 성공에 따라 트란스다누비아의 부족들은 저항 없이 항복했다. 일시적으로 도나우강을 넘어서기도 했지만, 야지게스족의 등장과 또 다른 봉기로 인해 로마인들은 강 경계선에서 얻은 이득을 굳히지 않을 수 없었다. 곧 판노니아 로마 속주가 형성되었다. 이 속주의 첫 번째 도시는 오늘날의 류블랴나인 에모나였다. 다른 중요한 라틴 정착지로는 시르미움(스렘스카 미트로비차), 사바리아 (솜바테리), 시스치아 (시사크)와 포에토비오 (프투이)가 있었다. 도로 건설이 활발하게 시작되었으며, 도나우강 도로망은 강에서의 항해를 가능하게 했다. 마르코만니 전쟁 동안 판노니아는 마르코만니가 이끄는 강력한 야만족 동맹에 의해 파괴되었지만, 그들이 패배한 후 번영의 시대가 시작되었다.

동쪽에 있는 다키아인들은 데케발루스 아래 재결합하여 로마 국경 방어 시스템인 리메스를 괴롭혔다. 제국의 최대 영토를 달성한 트라야누스는 두 차례의 전쟁 (98–117)에서 그들을 격파하고 106년에 다키아 속주를 세웠다. 데케발루스는 자살했다. 라틴, 그리스, 아시아 식민자들이 파괴된 원주민 위에 정착하여 울피아 트라야나, 나포카(클루지나포카), 아풀룸(알바율리아), 포롤리숨(미르시드) 및 포타이사(투르다) 등을 건설했다. 그들은 트란실바니아의 금과 은 광산을 심하게 착취했다. 마침내 게르만족 고트족의 남하로 인해 아우렐리안 황제는 271년에 속주를 철수시켰다.

320년대부터 로마의 안전한 통치가 오랫동안 지속된 후, 판노니아는 북쪽과 동쪽의 동게르만 및 사르마티아족과 빈번한 전쟁을 벌였다. 반달족과 고트족 모두 속주를 지나가면서 막대한 피해를 입혔다. 로마 제국 분열 후, 판노니아는 서로마 제국의 통치하에 남았지만, 시르미움 지역은 실제로 비잔틴 제국의 영향력 아래에 더 가까웠다. 속주의 라틴 인구가 계속되는 야만족의 침략으로 인해 도망가자, 훈족 집단이 도나우강변에 나타나기 시작했다. 루길라 왕 아래에서, 유목민들은 헝가리 대평원에 정착하여 국경을 지키는 민족들을 서쪽으로 밀어냈지만, 동부 판노니아를 넘겨주는 대가로 이탈리아에는 도달하지 못하게 했다. 433년에 아에티우스는 부르군디족을 제압하기 위해 서쪽 부분도 아틸라의 손에 넘겨주었다.

2. 1. 3. 신석기 시대

기원전 6000년경, 스타르체보-쾨뢰시-크리슈 문화(Starčevo-Körös-Criş culture)와 함께 헝가리 지역에 신석기 시대(Neolithic)가 시작되었다.2. 1. 4. 청동기 시대

기원전 3000년경 부체돌 문화(Baden culture)에서 파생된 마코 문화(Makó culture)와 함께 헝가리 지역의 청동기 시대가 시작되었다.2. 1. 5. 철기 시대

기원전 800년경부터 철기 시대가 시작되었으며, 이와 관련된 "트라코-키메르인" 유물이 발견되었다.2. 2. 로마 제국의 지배

로마 제국은 기원전 35년부터 기원전 9년 사이에 도나우강 서안 지역을 정복했다. 이로써 기원전 9년부터 4세기 말엽까지, 로마 제국의 속주 판노니아가 훗날 헝가리의 영토가 되는 지역을 포함하는 곳에 자리 잡고 있었다.[131] 4세기 후반에는 훈족이 침입하여 433년에 서로마 제국으로부터 판노니아의 지배를 인정받고, 훈족에 의하여 판노니아를 주요 영토(일부는 현재의 불가리아, 루마니아를 포함)로 하는 독립국가가 처음으로 탄생하였다.

2. 2. 1. 로마인과 지역 주민의 관계

로마인들은 침략 이전부터 이 지역의 주민들과 교역을 통해 우호적인 관계를 맺고 있었다.2. 2. 2. 판노니아 속주의 형성

기원전 35년, 아우구스투스는 달마티아인에 맞서 로마 군대를 이끌었다. 그는 기원전 13년에서 9년 사이에 드라바 강과 사바 강 지역의 판노니아인에 맞서 싸웠다. 이 지역은 일리리쿰 속주에 합병되었고, 나중에 북쪽과 동쪽 지역이 판노니아 속주로 분리되었다. 판노니아인에 대한 티베리우스의 승리는 기원후 9년에 완료되었다.2. 2. 3. 주요 도시 건설

로마 제국은 판노니아 속주에 에모나(오늘날의 슬로베니아의 수도 류블랴나), 시르미움(오늘날의 스렘스카미트로비차), 사바리아(오늘날의 솜바트헤이)와 같은 도시들을 건설했다.2. 2. 4. 트라야누스의 다키아 전쟁

서기 101년에서 106년 사이에 로마 황제 트라야누스는 다키아에 대한 두 번의 군사 작전을 이끌었다. 그 결과, 다키아는 로마 제국의 속주가 되었다.다키아인들은 기원전 1세기부터 로마 제국에 위협이 되었다. 다키아는 로마의 속주인 모이시아를 자주 급습하여 피해를 입혔다. 서기 85년, 다키아인들은 도미티아누스 황제를 격파하고 모이시아를 초토화시켰다. 도미티아누스는 결국 다키아의 왕 데케발루스와 서기 89년에 불리한 평화 조약을 맺고 다키아인들에게 많은 돈을 지불하기로 합의했다.

트라야누스는 서기 98년에 로마 황제가 되자 다키아에 대한 전쟁을 계획했다. 그는 다키아인들이 로마에 위협이 된다고 믿었고, 또한 다키아의 풍부한 광물 자원을 탐냈다.

제1차 다키아 전쟁은 101년에서 102년 사이에 벌어졌다. 트라야누스는 다키아로 진격하여 데케발루스를 여러 전투에서 격파했다. 102년 겨울, 트라야누스는 데케발루스를 항복하도록 강요했다. 데케발루스는 로마 제국에 충성을 맹세하고 로마의 동맹국이 되었다.

제2차 다키아 전쟁은 105년에서 106년 사이에 벌어졌다. 데케발루스는 로마에 대한 충성 맹세를 어기고 로마 영토를 다시 공격했다. 트라야누스는 다시 다키아로 진격하여 데케발루스를 완전히 격파했다. 데케발루스는 로마군에 사로잡히는 것보다 자살을 택했다. 트라야누스는 다키아를 로마 제국의 속주로 합병했다.

다키아 속주는 로마 제국의 중요한 일부가 되었다. 다키아는 로마 제국에 많은 광물 자원을 제공했고, 또한 로마 제국의 국경을 방어하는 데 도움이 되었다. 트라야누스는 다키아에 새로운 도시를 건설하고 로마의 문화를 전파했다. 다키아인들은 로마의 문화에 동화되었고, 라틴어를 사용하게 되었다. 오늘날 루마니아어는 라틴어에서 파생된 언어이다.

2. 2. 5. 속주 철수

271년, 로마 제국의 아우렐리아누스 황제는 고트족의 남하로 인해 다키아 속주를 포기하고 도나우강 남쪽으로 철수했다.2. 3. 민족 대이동 시대

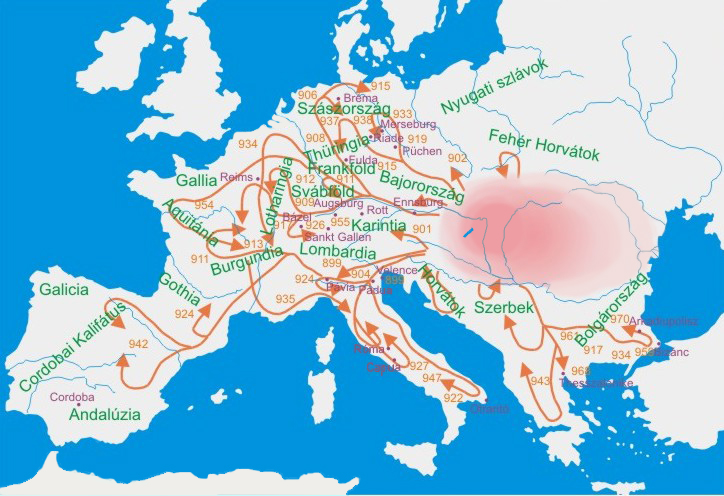

로마 제국은 기원전 35년부터 기원전 9년 사이에 도나우강 서안 지역을 정복했다. 이로써 기원전 9년부터 4세기 말엽까지, 로마 제국의 속주 판노니아가 훗날 헝가리의 영토가 되는 지역을 포함하는 곳에 자리 잡고 있었다. 4세기 후반에는 훈족이 침입하여 433년에 서로마 제국으로부터 판노니아의 지배를 인정받고, 훈족에 의하여 판노니아를 주요 영토(일부는 현재의 불가리아, 루마니아를 포함)로 하는 독립국가가 처음으로 탄생하였다. 훈족의 지배가 끝나자, 게르만족의 일파인 동고트족, 랑고바르드족, 게피드족, 그리고 여러 다민족 부족인 유라시아 아바르족이 판노니아 평원에 출현했다.[131] 9세기 말, 이 지역에는 알란족과 아바르족이 거주하고 있었다. 헝가리인들이 중앙 아시아로부터 이 곳에 오기 직전(→헝가리인의 역사)에는, 동프랑크 왕국, 불가리아 제1제국, 대모라바 왕국이 헝가리 분지를 통치하고 있었다. 아바르족은 9세기 말에 헝가리 분지에 상당한 인구를 보여주고 있었다. 이와 같은 사실은 여러 자료[132][133]와 고고학적 증거들로 알 수 있다. 이 자료와 증거들은 아바르족이 그들의 제국이 붕괴된 이후에도 살아 남았음을 제시하고 있다. 아르파드(Árpád)가 지휘하는 마자르인[134] 은 895년에 헝가리 분지에 정착하였다.[133][135] 헝가리인들의 집단의식 속에서 아틸라는 실제로 민족영웅이 되었고, 9세기에 나타난 헝가리 최초의 군주 아르파드 대공과 연결되었다.[136] 언어학자들에 따르면, 헝가리인들은 고대의 우랄어를 사용하는 민족에서 기원한다. 그들은 볼가강과 우랄산맥 사이의 숲지대에서 살고 있었다. (→그 이전의 자세한 역사는 헝가리인 참조).[137] 헝가리 군사력은 콘스탄티노플에서 이베리아반도에 이르는 광대한 지역을 공포로 몰아넣은 약탈을 자행하기에 충분하였다.[138]

896년, 헝가리인은 현재의 체코 및 슬로바키아를 중심으로 한 영토를 가지고 있던 대모라바 왕국(Great Moravia)을 멸망시키고 판노니아 평원(헝가리 분지)을 차지하여 새로운 나라를 일으켰다. 그 후로는 지금의 오스트리아나 이탈리아 반도, 발칸 반도 등을 원정하면서 약탈을 계속했지만 955년 8월 아우크스부르크 부근에서 일어난 레히펠트 전투에서 독일 군주 오토 1세(재위: 936년 - 973년)의 군대에 패해 장군들이 처형당했다. 이 사건을 계기로 헝가리는 최소한 서부 유럽에 있어서는 일시적으로 약탈을 중단하고, 보다 평화적인 방향으로 노선을 바꿔 아르파드 왕조의 대공(大公, fejedelemhu) 게저의 통치가 시작됐다.[139] 게저는 헝가리를 서유럽과 같은 가톨릭 국가로 통합할 작정이었다.[140]

민족 이동 시대

[[File:Attila_(Képes_krónika).jpg|left|thumb|아틸라(Attila, ''그림 연대기'')

판노니아(Pannonia) 지역은 379년부터 민족 이동 시대의 영향을 받았으며, 고트족-알란족-훈족 동맹의 정착은 반복적인 위기와 황폐화를 야기했다. 동시대 사람들은 이를 포위 상태로 묘사했으며, 판노니아는 북쪽과 남쪽 모두에서 침략 통로가 되었다. 401년에 두 번의 어려운 10년이 지난 후 로마인들의 도주와 이민이 시작되었고, 이는 세속적 및 교회적 생활의 불황을 초래했다. 훈족(Hun)의 지배는 410년부터 점차 판노니아로 확대되었으며, 결국 로마 제국은 433년에 조약을 통해 판노니아의 할양을 비준했다. 로마인들의 판노니아로부터의 도주와 이민은 판노니아 아바르족(Avars)의 침략 전까지 중단 없이 계속되었다. 가장 큰 로마인의 이민은 가장 초기에 발생했으며 5세기와 6세기는 점진적인 이민의 단계였다.[2]

[[File:Carpathian_Basin_in_476_AD.png|left|thumb|훈족과 서로마 제국 멸망 이후의 카르파티아 분지

453년, 아틸라 왕이 갑자기 사망하면서 그의 제국은 급속도로 붕괴되었다. 훈족은 네다오 전투(Battle of Nedao)에서 아틸라의 아들 엘라크(Ellac)가 카르파티아 분지에서 게르만족 연합군에 의해 패배한 후 동유럽으로 후퇴했다. 그 결과 동고트족과 게피드족은 카르파티아 분지의 서부와 동부에 자신들의 왕국을 세웠다. 그들의 전쟁은 테오도릭 대왕(Theodoric the Great)이 이탈리아 반도로 떠나 판노니아에 권력 공백을 남기면서 그 지역을 폐허로 만들었다. 6세기 초부터 롬바르드족은 점차 그 지역을 점유하여 결국 게피드 왕국의 수도였던 시르미움에 도달했다. 비잔틴 제국과 관련된 일련의 전쟁 후, 롬바르드족은 유목민 판노니아 아바르족(Pannonian Avars)의 침략에 굴복했으며, 이들은 바얀 1세 칸(Khagan Bayan I)이 이끌었다. 강력한 아바르족에 대한 두려움 때문에 롬바르드족도 568년에 떠났고, 그 후 전체 분지는 아바르 카간국의 지배하에 놓였다.

[[File:Historical_map_of_the_Balkans_around_582-612_AD.jpg|thumb|7세기 전반의 아바르 카간국

게르만 민족의 지배는 거의 2세기 반 동안 유목민의 지배로 이어졌다. 아바르 카간은 빈에서 돈 강에 이르는 광대한 영토를 통제했으며, 종종 비잔틴 제국, 게르만족, 이탈리아인들과 전쟁을 벌였다. 판노니아 아바르족과 쿠트리구르족과 같은 그들의 연맹에 새로 도착한 다른 스텝 민족들은 초기 슬라브족과 게르만족 요소들과 섞였고, 사르마티아인들을 완전히 흡수했다. 고고학적 증거에 따르면 비잔틴 제국과의 끊임없는 전투 상태에 있던 남부 국경에서 아바르 정착지가 매우 조밀하게 건설되었다. 아바르족은 동남유럽 슬라브족 이주에서 중요한 역할을 했다. 626년 콘스탄티노폴리스를 점령하려다 실패한 후, 지배를 받던 민족들이 반란을 일으켰고, 동쪽의 오노구르족과 서쪽의 사모(Samo)의 슬라브족과 같이 많은 민족들이 떨어져 나갔다. 제1차 불가리아 제국의 건국은 비잔틴 제국을 아바르 카간국으로부터 멀어지게 했고, 따라서 확장하는 프랑크 왕국이 새로운 주요 경쟁자가 되었다.

788년 프랑크 왕국의 샤를마뉴가 바이에른 왕위에 오른 후, 두 나라는 넓은 국경을 공유하기 시작했다. 국경 분쟁은 흔했다. 791년에 그들은 전면전을 벌였다. 프랑크족이 빈 숲에서 신속하고 중요한 승리를 거둔 후, 아바르족은 초토화 작전 전략을 채택하여 새로운 교전을 피하고 적의 식량 공급을 파괴했다. 4년 후, 카간국에서 내전이 발발하여 카간 자신을 포함한 많은 고위 인물들이 몰락했다. 트란스다뉴비아는 샤를마뉴에게 종속되었고, 그의 우월성에 대한 반란 후 많은 인구가 학살되면서 아바르 변경백령(나중에는 판노니아 변경백령)으로 잔혹하게 병합되었다. 다뉴브 강 너머에서, 활기찬 칸 크룸이 이끄는 불가리아인들이 804년에 새로운 카간의 군대를 격파했고, 그는 이제 로마 황제의 궁정으로 도망갔다. 아바르 카간국은 사실상 멸망했다.

[[File:Balkans850.png|left|thumb|212x212px|서기 850년경 동남유럽 지도

비록 쇠퇴했지만, 아바르족은 계속해서 카르파티아 분지에 거주했다. 가장 중요한 집단은 주로 남쪽에서 영토로 들어온 빠르게 증가하는 슬라브족이 되었다. 동프랑크 왕국의 팽창주의 정책에 따라 (843년 프랑크 왕국의 분열 이후) 기본적인 슬라브족 정치 체제는 발전할 수 없었지만, 대모라비아(Principality of Moravia)는 오늘날의 서부 슬로바키아로 확장할 수 있었다. 불가리아인들은 트란실바니아에 효과적인 통제를 확립할 힘이 부족했다.

2. 3. 1. 훈족의 지배

훈족은 4세기 후반 동유럽에 나타나 게르만족을 압박하며 서진했다. 375년 훈족은 볼가 강을 건너 알란족과 동고트족을 정복하고 로마 영토로 밀어 넣었다. 이후 훈족은 판노니아 평원에 정착하여 세력을 확장했다. 430년대에 이르러 훈족은 아틸라의 지휘 아래 서로마 제국과 동로마 제국을 위협하는 존재로 부상했다. 433년, 서로마 제국의 실권자였던 아에티우스는 훈족에게 판노니아 지역을 할양하고 서로마 제국과의 동맹을 맺었다. 이로써 훈족은 판노니아를 중심으로 세력을 확장하며 서로마 제국으로부터 지배를 인정받게 되었다.2. 3. 2. 아틸라의 죽음과 훈족 제국의 붕괴

아틸라가 453년에 갑작스럽게 사망하자 훈족 제국은 급격히 무너졌다. 그의 후계자들은 권력 다툼을 벌였고, 게르만족과 다른 속국들은 반란을 일으켰다. 특히 아틸라의 아들들인 엘라크, 뎅기지크, 에르나크 간의 갈등이 심화되었다. 454년 네다오 전투에서 엘라크가 이끄는 훈족은 게피드족, 동고트족, 루기족 연합군에게 패배하며 엘라크는 전사했다. 이 전투는 훈족의 유럽 지배 종식을 알리는 결정적인 사건이었다. 이후 뎅기지크는 서로마 제국과 싸웠으나 패배했고, 에르나크는 흑해 북쪽으로 후퇴하여 불가르족의 기원이 되었다고도 한다. 훈족 제국의 붕괴는 유럽의 민족 이동에 큰 영향을 미쳤으며, 이후 헝가리 지역에 정착한 마자르족과는 직접적인 관련은 없다.2. 3. 3. 아바르족의 침략

6세기 후반, 유목민인 아바르족이 판노니아 지역을 침략하면서 카르파티아 분지를 장악하게 되었다. 이들은 이 지역을 중심으로 강력한 세력을 형성하며 주변 슬라브족들을 복속시키고 공물을 강요했다. 아바르족의 지배는 이후 수 세기 동안 중앙유럽의 역사에 큰 영향을 미쳤다.2. 3. 4. 프랑크 왕국과의 전쟁

788년, 샤를마뉴는 바이에른을 점령하고 아바르족에 대한 공격을 주도했다. 아바르족은 프랑크 왕국의 동쪽에 위치한 강력한 유목민족이었으며, 수십 년 동안 프랑크족을 괴롭혔다. 샤를마뉴는 아바르족의 영토를 여러 차례 침공하여 파괴하고, 많은 아바르족을 죽이거나 포로로 잡았다. 796년, 샤를마뉴는 아바르족의 수도인 흐링가르트(현재의 헝가리)를 점령하고 아바르족의 카간을 포로로 잡았다. 이로써 아바르 카간국은 사실상 멸망했다.샤를마뉴의 아바르족 정복은 프랑크 왕국에 큰 승리였다. 프랑크 왕국은 동쪽 국경을 확보하고 새로운 영토를 얻었으며, 샤를마뉴의 명성은 더욱 높아졌다. 아바르족은 역사 속으로 사라졌지만, 그들의 유산은 헝가리 역사의 일부로 남아 있다.

3. 중세 헝가리

== 중세 헝가리 ==

마자르족은 5세기부터 오구르족과 혼합되어 9세기에 흑해 북부 초원 지대에 도달했고, 대수장 아르파드는 발칸 반도를 거쳐 헝가리 평원으로 이주했다. 이후 아르파드는 판노니아 평원을 근거지로 삼아 아르파드 왕조를 열었으며, 기마 부대를 이끌고 동·중부 유럽을 침략하며 공포의 대상이 되었다. 그러나 955년 레히펠트 전투에서 오토 1세에게 패배하며 가톨릭을 받아들이고 기독교로 개종했다.

9세기 말 헝가리인들은 카르파티아 산맥을 넘어 판노니아 평원으로 이동, 대모라비아 왕국을 멸망시키고 이 지역에 대한 지배력을 확립했다. 이후 유럽 전역으로 약탈 원정을 감행하며 프랑크 왕국, 이탈리아, 독일 지역을 휩쓸었으나, 955년 레히펠트 전투에서 패배하며 더 이상 서유럽을 약탈하지 않았다. 게저 대공은 서유럽과의 관계를 개선하고 기독교를 받아들이는 등 사회 전반에 걸쳐 변화를 모색했고, 그의 노력은 아들 이슈트반에 의해 더욱 발전되어 헝가리 왕국 건국으로 이어졌다.

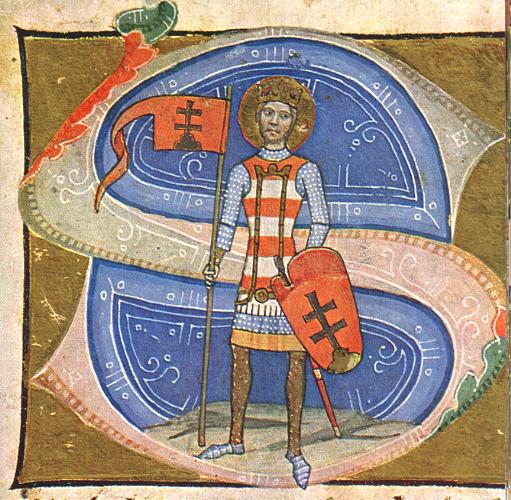

이슈트반 1세는 이교도 부족장과의 싸움에서 승리하며 기독교를 국교로 받아들이고 행정 조직을 정비했다. 신성 로마 제국 오토 3세는 그란(에스테르곰)에 주교 통치 지역을 건설하여 이슈트반 1세를 헝가리 왕으로 추대, 헝가리 왕국을 건국하게 했다. 1102년에는 크로아티아와 동군연합을 이루어 세력을 확장했다. 12세기 후반에는 농업, 공업, 상업의 발전으로 세속 영주층의 권력이 커졌다.

1240년에는 몽골 제국의 침략을 받아 막대한 피해를 입었다. 헝가리 국왕은 이 경험을 통해 방어 체제를 정비할 필요성을 느껴 귀족들에게 토지를 주어 요새를 구축하게 했다. 또한 성벽을 가진 도시의 발전이 요구되었고, 독일인의 이주를 계기로 시비우, 브라쇼브, 비스트리차, 코시체 등이 형성, 발전했다. 벨러 4세는 몽골 침략 이후 헝가리 재건을 위해 노력하며 방어 체계 강화에 힘썼다.

1222년 앤드루 2세는 귀족들의 요구를 수용하여 왕권 제한을 주요 내용으로 하는 금인칙서를 발표했다.

1301년 언드라시 3세가 사망하자 아르파드 왕가는 단절되었고, 이후 선거 군주제가 되었다. 1308년에는 나폴리 왕국의 앙주가에서 왕이 나왔다(헝가리 앙주 왕조). 이후 세습 왕조가 이어졌고, 15세기에는 트란실바니아 귀족의 후냐디 가문 마차시 1세 때 강성함을 극에 달했다.

이슈트반 1세 치하에서 헝가리는 사도 왕국으로 인정받았으며, 교황 실베스테르 2세는 그에게 주교구와 교회를 관할하는 완전한 행정 권한을 부여했다. 그는 10개의 주교구와 2개의 대주교구를 설치하고 수도원, 교회 및 대성당을 건설하도록 명령했다.

성 라슬로 왕은 성 이슈트반 왕의 업적을 완성하여 헝가리 국가 권력을 공고히 하고 기독교의 영향력을 강화했다.[19] 1102년 콜로만 왕이 비오그라드에서 "크로아티아와 달마티아의 왕"으로 즉위하면서 크로아티아 왕국은 헝가리 왕국과 동군 연합에 들어갔다.

벨라 3세 (재위 1172–1196)는 연간 순수 은 23,000kg에 달하는 막대한 재산을 보유하여 이 왕조의 가장 부유하고 강력한 일원이었다. 1195년에 벨라는 헝가리 왕국을 남쪽과 서쪽으로 보스니아와 달마티아까지 확장하고 세르비아에 대한 종주권을 확대했다.[22]

앤드루 2세는 영국의 마그나 카르타에 해당하는 금인칙서를 받아들여야 했다. 하급 귀족들은 앤드루에게 불만을 제기하기 시작했고, 이러한 관행은 의회 또는 국회 제도로 발전했다. 헝가리는 의회가 국왕보다 우위를 갖는 최초의 국가가 되었다.

1241년 몽골의 침략을 받은 후 귀족들에게 토지를 주어 견고한 요새를 구축해 나갔다. 마찬가지로 방어상의 관점에서도 성벽을 가진 도시의 발전이 요구되었으며, 새롭게 독일인의 이주를 계기로 도시도 형성·발전했다.

과도기(1301–1308) 이후, 카롤 1세는 왕권을 회복하고 과두 지배 세력을 격파했다. 카롤 1세 권력의 주요 원천은 헝가리 동부와 북부의 금광에서 얻은 부였다. 생산량은 연간 1,350kg에 달했는데, 이는 당시 알려진 세계 전체 생산량의 3분의 1, 유럽 국가 중 최고 수준이었다.

러요시 대왕(1342–1382 재위)은 아드리아 해까지 통치 영역을 확장했고 나폴리 왕국을 점령했다. 러요시는 1370년부터 1382년까지 폴란드의 왕이 되었다. 그는 타타르족과 이교도 리투아니아에 대한 원정으로 폴란드에서 인기를 얻었다. 베네치아와의 전쟁에서 달마티아, 라구사 및 아드리아 해의 다른 영토를 합병했다. 왈라키아, 몰도바, 세르비아, 보스니아와 같은 발칸 국가들은 그의 봉신이 되었고, 오스만 투르크는 더욱 자주 이들과 대립했다.

러요시 왕은 남자 상속자 없이 사망했고, 내전 끝에 지기스문트(1387–1437 재위)는 러요시 대왕의 딸 마리아와 결혼하여 왕위를 계승했다. 1404년 지기스문트는 ''플라세툼 레그넘''을 도입했다. 1437년에는 후스파의 영향을 받은 반봉건적 트란실바니아 농민 반란이 일어났다.

야노시 후녀디는 용병 지휘관으로서 나라에서 가장 강력한 영주가 되었다. 1446년 의회는 그를 총독으로, 1453년에는 섭정으로 선출했다. 그는 오스만 투르크에 맞서 싸웠으며, 1456년 벨그라드 포위전에서 승리했다.[35]

마차시 코르비누스(1458–90 재위)는 헝가리의 마지막 강력한 왕이었다. 마차시는 정기적으로 국회를 소집하고 지방에서 하급 귀족의 권한을 확대했지만, 거대한 세속 관료제를 통해 헝가리를 절대적으로 통치했다.[37] 마차시 1세의 상비 전문 용병 군대는 헝가리의 검은 군대(Fekete sereg)라고 불렸다. 검은 군대는 1481년 이탈리아의 오트란토를 오스만 제국으로부터 탈환했다.

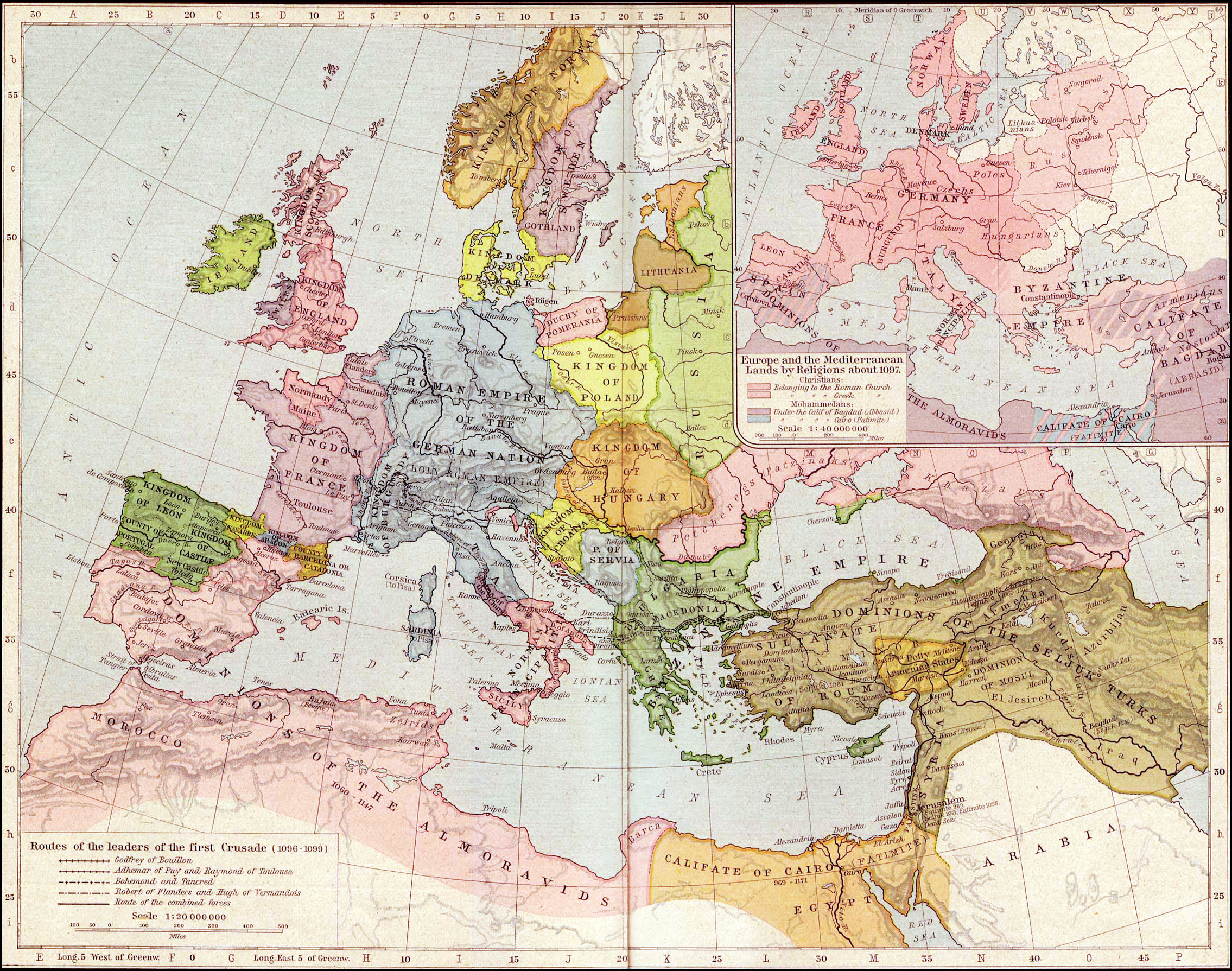

14세기부터 동방에서 오스만 제국이 성장하여 코소보 전투 이후 발칸 반도로 진출했다. 신성 로마 황제이자 헝가리 왕이었던 지기스문트는 연합 십자군을 조직하여 맞섰지만, 1396년 니코폴리스 전투에서 패배했다. 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달리다가 1526년 모하치 전투에서 국왕 러요시 2세가 전사하는 참패를 겪었고, 야기에우워 왕조는 단절되었다. 왕위는 인척 관계에 있던 오스트리아 대공의 합스부르크 왕가가 계승하게 되었다.

3. 1. 정복과 초기 공국 (895–1000)

헝가리 국가의 건국은 헝가리 정복자들과 관련이 있는데, 그들은 폰토스 스텝에서 7개의 부족의 연합으로 도착했다. 헝가리인은 대공 알모스와 그의 아들 아르파드의 지도 하에 강력한 중앙 집권적 스텝 제국의 틀 안에서 도착했으며, 그들은 헝가리 통치 왕조이자 헝가리 국가의 창시자인 아르파드 왕조의 창시자가 되었다. 아르파드 왕조는 위대한 훈족 지도자 아틸라의 직계 후손이라고 주장했다.[3][4][5] 헝가리인은 862년과 895년 사이의 오랜 이주를 통해 미리 계획된 방식으로 카르파티아 분지를 점령했다.[6] 894년부터 동프랑크 왕 아르눌프와 비잔틴 황제 레오 6세의 도움 요청 이후 불가리아 및 대 모라비아와의 무력 충돌이 시작되었다. 점령 기간 동안 헝가리인들은 드문 인구를 발견했고, 잘 확립된 국가와 마주치지 않았다. 그들은 분지를 빠르게 장악할 수 있었고,[7] 제1차 불가리아 제국을 격파하고, 대 모라비아를 해체하고, 900년까지 그곳에 그들의 국가를 확고히 세웠다.[8][9] 공격은 최고 지도자였던 ''죄일러'' 아르파드와 ''켄데'' 쿠르잔이 이끌었으며, 그들은 현지인들에게 아바르와 유사한 시스템으로의 전환이 평화로웠다는 것을 보여주는 집단 무덤을 남기지 않았다.[10] 고고학적 발견에 따르면 그들은 사바와 니트라 인근 지역에 정착했다. 국가의 군사력은 헝가리인들이 현대 스페인 영토까지 격렬한 캠페인을 성공적으로 수행할 수 있게 했다.

822년 아바르 카간국의 붕괴 몇십 년 만에 헝가리 대공국은 다시 한번 카르파티아 분지를 통일했다. 현지 아바르족은 저항하지 않았고 심지어 헝가리인의 일부가 되었으며, 모라비아인들은 도망치거나 동화되었고, 트란실바니아 남부의 미미한 불가리아의 주권은 정치적 요인이 되지 못했으며, 동프랑크 제국만이 새로운 질서의 형성에 개입할 수 있는 군사력을 가지고 있었다. 그의 지도력은 또한 새로운 스텝 국가를 제거하려 했는데, 동프랑크 제국이 파노니아와 그 기독교 아바르 과세자들을 잃었고, 그의 영토는 헝가리인의 공격, 특히 당시 동프랑크 왕국의 동부 지방이었던 바이에른의 공격을 받고 있었기 때문이다. 907년, 헝가리인을 카르파티아 분지에서 몰아내기 위해 헝가리 영토로 들어온 바이에른 변경백 루이트폴트가 이끄는 3개의 동프랑크 군대가 프레스부르크 전투에서 헝가리군에 의해 전멸했다. 바이에른 변경백 루이트폴트, 잘츠부르크 대주교 디트마르 1세, 지그하르트 공, 19명의 백작, 2명의 주교, 3명의 수도원장이 전투에서 대부분의 병사들과 함께 사망했다. 헝가리군은 즉시 바이에른을 공격했고, 어린 루이 왕이 이끄는 바이에른군은 엔스부르크에서 패배했다. 승리한 헝가리군은 레겐스부르크, 렝엔펠트에서 다른 바이에른 군대를 격파했다. 헝가리의 승리는 루이트폴트의 아들인 새로운 바이에른 공작 아르눌프에게 평화 조약을 체결하도록 강요했는데, 그는 파노니아와 오스트마르크의 상실을 인정하고, 헝가리의 국경을 바이에른 영토 깊숙이 밀어넣었으며, 엔스 강이 경계선이 되었고, 조공을 지불했으며, 독일 또는 서유럽의 다른 국가들과 전쟁을 벌이는 헝가리군이 공국의 영토를 통과하도록 동의했다. 908년, 아이제나흐 전투 이후, 910년까지 독일 공국에 대한 헝가리 캠페인의 승리가 이어졌으며, 아우크스부르크 전투와 레드니츠 전투는 처참한 독일의 패배로 끝났고, 그 후 독일 왕 어린 루이는 헝가리 공국과 평화를 맺고, 헝가리에 조공을 지불하고, 전쟁 중 헝가리의 영토 확장을 인정했다. 프레스부르크 전투의 가장 중요한 결과는 헝가리인들이 카르파티아 분지의 헝가리 정복 동안 얻은 영토를 확보하고 미래의 독일 침공을 막았다는 것이며, 독일인들은 1030년까지 123년 동안 헝가리에 대한 제국 규모의 캠페인을 시작하지 않았다.[11]

955년의 레흐펠트 전투에서의 패배는 서부 영토에 대한 습격의 종말을 알렸지만, 970년까지 비잔틴 제국이 통제하는 영토로 계속되었고 부족들 간의 연결이 약화되었다.[14]

게자 (940년경–997) 공작은 아르파드 왕조의 일원으로, 통일된 영토의 일부만 통치했지만, 7개 마자르 부족 전체의 명목상 지배자였다. 그는 헝가리를 기독교 서유럽에 통합하는 것을 목표로 했다. 게자 공작은 아들 바이크(후일 헝가리의 이슈트반 1세 왕)를 자신의 후계자로 지명하여 왕조를 세웠다. 이 결정은 당시 통치 가문의 가장 나이가 많은 생존자가 현직을 계승하는 지배적인 전통에 반하는 것이었다.[15] 게자의 997년 사망 후, 코포니는 무기를 들었고 트란스다누비아의 많은 신민들이 그에게 합류했다. 반군은 옛 정치 질서, 고대 인권, 부족 독립 및 이교 신앙을 대표한다고 주장했다. 이슈트반은 코포니에 대한 결정적인 승리를 거두고 그를 처형했다.

게저의 아들이었던 이슈트반 1세는 헝가리인 내부의 이교도인 부족장과의 싸움에서 이겨 기독교를 국교로 받아들이고 행정 조직을 정비하였다. 신성 로마 제국 오토 3세는 헝가리의 그란(현재의 에스테르곰)에 주교 통치 지역을 건설하여 이슈트반 1세를 헝가리의 왕으로 추대하고, 헝가리 왕국을 건국하게 하였다. 이렇게 해서 헝가리는 서유럽 동쪽 끝에 위치한 가톨릭 국가로서의 길을 걷기 시작했다.

헝가리라는 이름은 9세기의 비잔틴 자료에서 처음 기록된 마자르족을 지칭하는 에서 유래했으며(10세기에는 라틴어 로 기록되었다). 중세 시대 동안, 비잔틴 자료는 마자르 국가를 ''투르키아''(터키)()라고도 지칭했다.[16] ''투르키아''라는 이름은 또한 헝가리 성관의 코로나 그레카에도 새겨져 있다.[17]

이 지역은 1세기에 로마 제국이 판노니아 속주를 설치했다. 4세기에 로마 제국이 쇠퇴하고 게르만족의 이동이 시작되자 이 땅에 고트족이 도래했다. 그 후, 도나우강 중류의 양질의 평원을 주목하여, 5세기에 훈족, 6세기에 아바르인 등 튀르크계로 보이는 유목민 세력이 각각 도래하여 정착했다.

5세기 무렵부터 우랄 산맥 중남부~아조프해 북안 주변에서 우골계 유목민인 마자르족이 튀르크계 오구르 (불가르족)와 혼합을 반복하여, 9세기가 되자 흑해 북안~러시아 남부의 볼가강 남안 부근의 광대한 초원 지대에 도달했다. 그 후, 대수장(주라) 아르파드는 공동 통치자의 명예 최고 수장(켄데) 쿠르산과 함께 발칸 반도를 경유하여 헝가리 평원 이 지역으로 이주해 왔다. 아르파드는 판노니아 평원을 근거로, 아르파드 가문의 조상이 되었고, 독일 남동부의 바이에른 등 동·중부 유럽 각지를 기마로 유린했으며, 동시대의 바다의 바이킹과 함께 두려움을 받았다.

그러나 955년에 아르파드의 손자 타크소니는 레히펠트 전투에서 오토 1세에게 패배하자, 지금까지의 부족 관습인 샤머니즘에 의한 자연 숭배를 포기하고, 가톨릭에 의한 기독교로 개종하여, 판노니아 평원에 통일 왕국 건설을 시작했다. 동시에 현지의 슬라브족 (남슬라브족·서슬라브족)과 라틴족과 독일인 (오스트리아인)과 위의 튀르크계 등 많은 민족과 혼혈하여 현지에 동화되었다.

3. 1. 1. 마자르족의 이동

1세기 경, 현재의 헝가리 지역은 로마 제국에 의해 판노니아 속주가 설치되었다. 4세기 로마 제국 쇠퇴 이후 게르만족의 이동이 시작되면서 고트족이 도래했다. 5세기에는 훈족, 6세기에는 아바르인 등 튀르크계 유목민이 도나우강 중류 평원에 정착했다.우랄 산맥 중남부에서 아조프해 북부 지역에 거주하던 우골계 유목민 마자르족은 5세기부터 오구르 (불가르족)와 혼합하며 9세기에 흑해 북부에서 볼가강 남부의 초원 지대에 도달했다. 대수장 아르파드는 공동 통치자 쿠르산과 함께 발칸 반도를 거쳐 헝가리 평원으로 이주했다.

판노니아 평원을 근거지로 삼은 아르파드는 아르파드 가문의 시조가 되었고, 기마 부대를 이끌고 독일 남동부 바이에른을 포함한 동·중부 유럽을 침략하며 공포의 대상이 되었다.

그러나 아르파드의 손자 타크소니는 955년 레히펠트 전투에서 오토 1세에게 패배하며 기존의 샤머니즘적인 자연 숭배를 버리고 가톨릭을 받아들여 기독교로 개종했다. 이후 판노니아 평원에 통일 왕국을 건설하는 한편, 슬라브족 (남슬라브족·서슬라브족)과 라틴족, 독일인 (오스트리아인) 등 여러 민족과 혼혈되며 동화되었다.

3. 1. 2. 대모라비아 왕국 멸망

9세기 말, 마자르족으로도 알려진 헝가리인들은 유라시아 대초원에서 자신들의 고향을 떠나 카르파티아 산맥을 넘어 판노니아 평원으로 이동했다. 이들은 902년에서 906년 사이에 대모라비아 왕국을 멸망시키면서 이 지역에 대한 지배력을 확립했다. 이 과정은 복잡한 정치적, 군사적 사건들이 얽혀 있으며, 헝가리 민족의 정착과 중부 유럽의 역사에 중요한 영향을 미쳤다.3. 1. 3. 유럽 원정

9세기 후반, 헝가리인들은 판노니아 분지에 정착한 후 곧 유럽 전역으로 약탈 원정을 시작했다. 이들의 기마 전술은 당시 유럽 군대에게는 생소하고 효과적이어서, 헝가리인들은 콘스탄티노플에서 이베리아 반도에 이르는 광대한 지역을 공포에 떨게 했다.헝가리인들의 원정은 주로 프랑크 왕국, 이탈리아, 독일 지역을 향했다. 이들은 빠른 기동력을 바탕으로 마을과 수도원을 습격하여 약탈하고, 저항하는 주민들을 살해하거나 포로로 잡아갔다. 특히 교회와 수도원은 헝가리인들의 주요 약탈 대상이었는데, 이는 당시 교회와 수도원이 많은 재물을 보유하고 있었기 때문이다.

924년, 헝가리 군대는 이탈리아 북부를 침공하여 파비아를 약탈했다. 926년에는 독일 남부의 바이에른을 공격하여 많은 피해를 입혔다. 937년에는 프랑스 동부를 침공하여 부르고뉴를 약탈하고, 이탈리아 북부까지 진출했다. 942년에는 스페인 북부의 카탈루냐를 공격하기도 했다.

헝가리인들의 약탈 원정은 10세기 중반까지 계속되었지만, 955년 레히펠트 전투에서 오토 1세에게 패배하면서 그 기세가 꺾이기 시작했다. 이후 헝가리인들은 점차 정착 생활을 시작하고, 이슈트반 1세 치세에 기독교를 받아들이면서 유럽의 일원으로 편입되었다.

3. 1. 4. 레히펠트 전투 패배

955년 레히펠트 전투에서 동프랑크의 오토 1세에게 패배한 후, 헝가리인들은 더 이상 서유럽을 약탈하지 않았다. 이 패배는 헝가리족의 군사적 역량에 큰 타격을 주었으며, 그들의 지도부는 생존을 위해 평화적인 방향으로 전환할 필요성을 절감했다.이후 헝가리는 게저 대공의 통치 하에 서유럽과의 관계를 개선하고, 기독교를 받아들이는 등 사회 전반에 걸쳐 변화를 모색했다. 게저 대공은 자신의 아들 이슈트반을 통해 헝가리를 기독교 국가로 탈바꿈시키는 데 결정적인 역할을 했다. 이러한 변화는 헝가리가 서유럽 사회의 일원으로 편입되는 중요한 계기가 되었다.

3. 1. 5. 게저 대공의 통치

게저 대공은 970년경 헝가리의 대공으로 즉위하여 997년까지 통치했다. 그는 헝가리를 서유럽의 기독교 국가와 같은 정치 체제로 통합하기 위해 노력했다. 게저 대공은 서유럽과의 관계를 강화하기 위해 외교적인 노력을 기울였다. 그는 신성 로마 제국과의 평화적인 관계를 유지하면서, 기독교 선교사들을 적극적으로 받아들였다. 특히, 973년에는 오토 1세가 파견한 성 브루노를 통해 가톨릭 세례를 받고 기독교 국가로 나아가기 위한 기반을 마련했다.게저 대공의 이러한 정책은 헝가리의 전통적인 신앙을 약화시키고, 서유럽 문화의 유입을 촉진했다. 그는 자신의 아들 이슈트반을 가톨릭 세례를 받게 하고, 신성 로마 제국의 제후인 바이에른 공작의 딸 기젤라와 결혼시켜 서유럽과의 연대를 더욱 강화했다. 이는 헝가리가 서유럽의 정치, 문화적 영향력 아래 놓이게 되는 중요한 계기가 되었다.

게저 대공의 노력은 헝가리가 서유럽의 일원으로 편입되는 데 결정적인 역할을 했다. 그의 정책은 아들 이슈트반 1세에 의해 더욱 발전되어 헝가리 왕국이 건국되고, 헝가리는 명실상부한 기독교 국가로 거듭나게 되었다.

3. 2. 세습 왕국 (1000–1301)

게저의 아들이었던 이슈트반 1세는 헝가리인 내부의 이교도인 부족장과의 싸움에서 이겨 기독교를 국교로 받아들이고 행정 조직을 정비하였다. 신성 로마 제국 오토 3세는 헝가리의 그란(현재의 에스테르곰)에 주교 통치 지역을 건설하여 이슈트반 1세를 헝가리의 왕으로 추대(1000년)하고, 헝가리 왕국을 건국하게 하였다. 헝가리는 서유럽 동쪽 끝에 위치한 가톨릭 국가로서의 길을 걷기 시작했다. 1102년에는 크로아티아와의 동군연합(크로아티아-헝가리 동군연합)을 이루는 등 세력을 확장하였다. 12세기 후반 농업, 공업(수공업), 상업의 발전으로 세속 영주층의 권력이 커졌다. 토커이, 에게르 등의 와인 산지는 이 무렵 개척지에 들어온 프랑스인들에게 의해 확립된 것이다.

벨러 4세의 치하(1235년~70년)이던 1241~42년, 우구데이 칸이 지휘하는 몽골 제국의 군대는 독일 동부와 보헤미아에서 독일과 보헤미아의 저항에 부딪히자, 남쪽으로 방향을 바꾸어 헝가리에서 작전 중인 부대에 합류했고, 1241년 4월 헝가리군을 격파한 몽골군은 헝가리에서의 몽골 점령의 기초를 구축했다. 헝가리는 국토가 황폐화되고, 절대다수의 주민들이 죽임을 당했다. 몽골군이 갑작스럽게 물러간 후 벨러 4세는 방위를 위해 봉건영주에게 석조 성을 쌓는 것을 허용했다. 벨러 4세 자신이 왕궁지 에스테르곰을 대주교에게 양도하고, 부더 남쪽에 있는 야트막한 언덕에 성벽을 쌓아 왕궁(부다 성)을 짓고 이 곳을 부더라고 명명했다. 그때까지 부더는 오부더(구(舊) 부더)였다.

1301년 언드라시 3세가 사망하자 아르파드 왕가는 단절되었고, 여러 가문들이 헝가리의 왕위를 소유하려고 분쟁이 일어나기도 하였다. 야노시 왕가의 마차시 1세의 절대주의 통치 하(1458년~90년)에서 헝가리는 영토를 확장하고 르네상스 문화를 도입해 영화를 누리는 헝가리의 황금 시대가 열렸다. 그렇지만 그 영화는 길게 이어지지 못했고 도자 죄르지의 농민 전쟁(1514년), 중견 귀족과 대 귀족의 항쟁 등이 이어지며 나라는 쇠퇴의 길로 들어섰다.[139]

|thumb|alt=11th-century Hungary|1090년대의 헝가리 왕국.]]

헝가리는 성 이슈트반 1세(Saint Stephen I) 치하에서 사도 왕국으로 인정받았다. 헝가리 전승에 따르면 이슈트반은 2천년기의 첫날 에스테르곰의 수도에서 헝가리 성관으로 대관식을 치렀다. 교황 실베스테르 2세는 그에게 주교구와 교회를 관할하는 완전한 행정 권한을 부여했다. 1006년까지 이슈트반은 모든 경쟁자를 제거함으로써 자신의 권력을 공고히 했다. 이슈트반은 10개의 주교구와 2개의 대주교구를 설치하고 수도원, 교회 및 대성당을 건설하도록 명령했다. 헝가리어는 이슈트반 치하에서 룬 문자에서 라틴 문자로 바뀌었고, 라틴어는 1000년부터 1844년까지 이 나라의 공식 언어였다. 이슈트반은 프랑크식 행정 모델을 따랐다. 이 나라는 여러 주(''메제크'')로 나뉘었고, 각 주는 ''이슈판''(''백작''에 해당, 코메스/comesla)이라는 왕실 관리, 나중에는 ''푀이슈판''(수프레무스 코메스/supremus comesla)이 관할했다. 이 관리는 국왕의 권위를 대표하고, 그의 신하들을 관리하며, 국고 수입을 형성하는 세금을 징수했다. 각 ''이슈판''은 요새화된 본부("castrum" 또는 "vár")에 자유민으로 구성된 무장 부대를 유지했다.

서방의 로마 가톨릭교회와 동방 정교회 기독교 간의 대분열이 1054년에 공식화된 후, 헝가리는 스스로를 서구 문명의 최동단 보루로 간주했으며, 이는 15세기에 교황 비오 2세에 의해 확인되었다. "헝가리는 기독교의 방패이자 서구 문명의 수호자이다."[18]

성 라슬로 왕은 성 이슈트반 왕의 업적을 완성했다. 그는 헝가리 국가 권력을 공고히 하고 기독교의 영향력을 강화했다. 그의 카리스마 넘치는 성격, 전략적 리더십, 군사적 재능은 내부 권력 투쟁과 외세의 군사적 위협을 종식시켰다.[19] 크로아티아 왕 드미타르 즈보니미르의 아내는 라슬로의 누이였다.[20] 헬레나의 요청에 따라 라슬로는 분쟁에 개입하여 1091년에 크로아티아를 침공했다. 크로아티아 왕국은 1102년 콜로만 왕이 비오그라드에서 "크로아티아와 달마티아의 왕"으로 즉위하면서 헝가리 왕국과 헝가리 왕국 간의 동군 연합에 들어갔다.

아르파드 왕조는 12세기와 13세기 동안 군주를 배출했다. 벨라 3세 (재위 1172–1196)는 이 왕조의 가장 부유하고 강력한 일원이었으며, 그의 소득 기록에 따르면 연간 순수 은 23,000kg에 달했다. 이는 프랑스 국왕의 재산을 초과하고 잉글랜드 왕관이 가진 재산의 두 배였다.[21] 1195년에 벨라는 헝가리 왕국을 남쪽과 서쪽으로 보스니아와 달마티아까지 확장했으며, 세르비아에 대한 종주권을 확대하여 비잔틴 제국을 분열시키고 발칸 지역에서의 영향력을 감소시키는 데 기여했다.[22]

13세기 초 헝가리는 앤드루 2세 (재위 1205–1235)의 통치로 특징지어졌다. 1211년에 그는 부르젠란트(트란실바니아)를 튜턴 기사단에게 양도했지만 1225년에 그들을 추방했다. 앤드루는 1217년 제5차 십자군을 성지로 이끌면서 십자군 역사상 최대 규모의 왕실 군대를 조직했다. 1224년에 그는 안드레아눔 칙서를 발표하여 트란실바니아 작센족의 특별한 특권을 통합하고 보장했다.

앤드루 2세는 영국의 마그나 카르타에 해당하는 금인칙서를 받아들여야 했다. 금인칙서는 왕실 권력을 제한하는 이중적인 목적을 가지고 있었다. 한편으로는 구(舊) 및 신(新) 왕실 종사자(''servientes regis'')인 소규모 귀족의 권리를 국왕과 귀족 모두에게 대항하여 재확인했다. 다른 한편으로는 왕의 특정 권한을 제한하고 그의 불법적/위헌적인 명령(''ius resistendi'')에 복종하지 않는 것을 합법화함으로써 왕실에 대한 전체 국가의 권리를 옹호했다. 하급 귀족들은 또한 앤드루에게 불만을 제기하기 시작했고, 이러한 관행은 의회 또는 국회 제도로 발전했다. 헝가리는 의회가 국왕보다 우위를 갖는 최초의 국가가 되었다. 가장 중요한 법적 이념은 성관 교리로, 주권은 귀족 국가(성관에 의해 대표됨)에 속한다고 주장했다. 성관의 구성원은 성관 영토의 시민이었으며, 어떤 시민도 다른 시민에 대해 절대적인 권력을 얻을 수 없었다.

1000년에 터크쇼니의 손자인 아르파드 왕조의 이슈트반 1세가 본격적으로 기독교로 개종하면서, 로마 교황으로부터 헝가리 국왕으로 성별을 받고 대관하여 유럽 세계의 일원이 되었다. 그 후의 헝가리 왕국은 북부의 슬로바키아 (모라비아), 남부의 크로아티아의 슬라브인을 지배하에 두었으며, 더 나아가 루마니아 트란실바니아에도 세력을 뻗었다. 이 시기가 헝가리의 절정기였으며, 중앙 유럽의 강국으로 군림했다. 이 시대의 영토는 성 이슈트반의 왕관의 땅이라고 불리며, 이후 헝가리의 역사관에서 중요한 위치를 차지했다. 이 때문에 헝가리 왕이 되는 자는 성 이슈트반 왕관을 쓰는 자라는 개념이 생겨났다.

1240년에는 몽골 제국의 바투에 의한 침략을 받아 막대한 피해를 입었다 (몽골의 폴란드 침공). 헝가리 국왕은 이 경험을 통해 방어 체제를 정비할 필요가 생겼고, 귀족층에게 토지를 주어 그들의 주도로 견고한 요새를 구축해 나갔다. 마찬가지로 방어상의 관점에서도 성벽을 가진 도시의 발전이 요구되었으며, 종래의 도시 외에도, 새롭게 독일인의 이주를 계기로 한 도시도 형성·발전했다. 그 예로, 시비우, 브라쇼브, 비스트리차, 코시체 등이 있다.

1301년에 아르파드 왕조가 단절되면서 선거 군주제가 되었고, 1308년에 나폴리 왕국의 앙주가에서 왕이 나왔다 (헝가리 앙주 왕조). 이후 세습 왕조가 이어졌고, 그동안 헝가리 왕뿐만 아니라 폴란드 왕도 겸하게 되었지만 1395년에 단절되었다. 15세기에는 트란실바니아 귀족의 후냐디 가문의 마차시 1세 때 강성함을 극에 달했다.

3. 2. 1. 이슈트반 1세의 즉위

1000년에 터크쇼니의 손자인 아르파드 왕조의 이슈트반 1세가 본격적으로 기독교로 개종하면서, 로마 교황으로부터 헝가리 국왕으로 성별을 받고 대관하여 유럽 세계의 일원이 되었다. 그 후의 헝가리 왕국은 북부의 슬로바키아 (모라비아), 남부의 크로아티아의 슬라브인을 지배하에 두었으며, 더 나아가 루마니아 트란실바니아에도 세력을 뻗었다. 이 시기가 헝가리의 절정기였으며, 중앙 유럽의 강국으로 군림했다. 이 시대의 영토는 성 이슈트반의 왕관의 땅이라고 불리며, 이후 헝가리의 역사관에서 중요한 위치를 차지했다. 이 때문에 헝가리 왕이 되는 자는 성 이슈트반 왕관을 쓰는 자라는 개념이 생겨났다.3. 2. 2. 크로아티아와의 동군연합

1091년 크로아티아 국왕 지미타르 크셰시미르 4세가 죽자 헝가리의 러요시 1세 국왕은 크로아티아 왕위 계승에 개입했다. 1102년 크로아티아 왕국은 헝가리와 동군연합을 형성하면서 헝가리의 지배를 받게 되었다.3. 2. 3. 몽골의 침략

1241년부터 1242년까지 헝가리 왕국은 몽골의 유럽 침략으로 큰 타격을 입었다. 1241년 헝가리가 몽골의 침략을 받은 후, 헝가리군은 모히 전투에서 참담하게 패배했고, 벨라 4세 국왕은 전장을 떠나 나라 밖으로 도망쳤다. 몽골이 철수하기 전에 헝가리 인구의 20~50%가 사망했으며[23][24][25], 평원의 정착지 50~80%가 파괴되었다.[26] 몽골군은 장기간의 포위를 할 시간이 없어 성, 견고하게 요새화된 도시, 수도원만이 공격을 견딜 수 있었다. 몽골군은 키예프 루스 정복 과정에서 획득한 공성 무기와 중국 및 페르시아 기술자들을 활용했다.[27] 몽골 침략으로 인한 황폐화로 헝가리는 이후 독일 등 다른 유럽 지역에서 온 정착민들을 받아들였다.몽골이 키예프 루스를 상대로 군사 작전을 벌이는 동안 약 4만 명의 쿠만족, 이교도 킵차크 유목민이 카르파티아 산맥 서쪽으로 이동했다.[28] 쿠만족은 벨라 4세에게 보호를 요청했다.[29] 몽골에게 패배한 후, 이란의 야스인들이 쿠만족과 함께 헝가리로 왔으며, 쿠만족은 13세기 후반 헝가리 인구의 7~8%를 차지했을 것으로 추정된다.[30] 그들은 수 세기 동안 헝가리 인구에 동화되었지만, 1876년까지 정체성과 지역 자치를 유지했다.[31]

몽골의 침략 이후 벨라 4세는 두 번째 침략에 대비하기 위해 수백 개의 석조 성과 요새를 건설하도록 명령했다. 몽골은 1286년에 다시 침략했지만, 새로 건설된 석조 성과 중무장 기사단의 비율이 높아진 새로운 군사 전술로 몽골군을 막았다. 침략한 몽골군은 페슈트 인근에서 라슬로 4세 국왕의 왕립군에 의해 패배했으며, 이후의 침략도 격퇴되었다. 벨라 4세가 건설한 성들은 이후 오스만 제국에 대항하는 데 매우 유용하게 사용되었지만, 성 건설 비용으로 인해 헝가리 국왕은 주요 봉건 영주들에게 빚을 지게 되었고, 그 결과 왕의 권력은 다시 소귀족들에게 분산되었다.

3. 2. 4. 벨러 4세의 재건 노력

벨러 4세는 몽골의 침략 이후 헝가리를 재건하기 위해 적극적으로 노력했다. 그는 특히 방어 체계를 강화하는 데 주력했는데, 그 일환으로 전국에 석조 성을 건설하도록 장려했다. 이러한 노력은 헝가리가 이후의 침략으로부터 스스로를 방어하는 데 크게 기여했다.벨러 4세는 또한 새로운 도시를 건설하고 기존 도시를 재건하는 데 힘썼다. 그중 가장 유명한 것은 부더(현재의 부다)의 건설이다. 그는 1247년에 부더에 왕궁을 짓기 시작했고, 이 도시는 곧 헝가리의 중요한 중심지로 성장했다. 벨러 4세는 독일, 이탈리아, 프랑스에서 이주민들을 유치하여 도시를 활성화시키려 노력했다.

3. 2. 5. 금인칙서

1222년, 앤드루 2세는 왕권에 대한 귀족들의 반발에 직면했다. 그는 귀족들의 요구를 수용하여 왕권 제한을 주요 내용으로 하는 금인칙서를 발표했다. 이 칙서는 헝가리 귀족들의 권리를 보장하고 왕의 권력을 제한하는 데 목적을 두었다.3. 3. 후기 중세 시대 (1301–1526)

게저의 아들이었던 이슈트반 1세는 헝가리인 내부의 이교도인 부족장과의 싸움에서 이겨 기독교를 국교로 받아들이고 행정 조직을 정비하였다. 신성 로마 제국 오토 3세는 헝가리의 그란(현재의 에스테르곰)에 주교 통치 지역을 건설하여 이슈트반 1세를 헝가리의 왕으로 추대(1000년)하고, 헝가리 왕국을 건국하게 하였다. 이렇게 해서 헝가리는 서유럽 동쪽 끝에 위치한 가톨릭 국가로서의 길을 걷기 시작했다. 1102년에는 크로아티아와의 동군연합(크로아티아-헝가리 동군연합)을 이루는 등 세력을 확장하였다. 12세기 후반 농업, 공업(수공업), 상업의 발전으로 세속 영주층의 권력이 커졌다. 토커이, 에게르 등의 와인 산지는 이 무렵 개척지에 들어온 프랑스인들에게 의해 확립된 것이다. 벨러 4세의 치하(1235년~70년)이던 1241~42년, 우구데이 칸이 지휘하는 몽골 제국의 군대는 독일 동부와 보헤미아에서 독일과 보헤미아의 저항에 부딪히자, 남쪽으로 방향을 바꾸어 헝가리에서 작전 중인 부대에 합류했고, 1241년 4월 헝가리군을 격파한 몽골군은 헝가리에서의 몽골 점령의 기초를 구축했다. 이로써 헝가리는 국토가 황폐화되고, 절대다수의 주민들이 죽임을 당했다. 몽골군이 갑작스럽게 물러간 후 벨러 4세는 방위를 위해 봉건영주에게 석조 성을 쌓는 것을 허용했다. 벨러 4세 자신이 왕궁지 에스테르곰을 대주교에게 양도하고, 부더 남쪽에 있는 야트막한 언덕에 성벽을 쌓아 왕궁(부다 성)을 짓고 이 곳을 부더라고 명명했다. 그때까지 부더는 오부더(구(舊) 부더)였다. 1301년 언드라시 3세가 사망하자 아르파드 왕가는 단절되었고, 여러 가문들이 헝가리의 왕위를 소유하려고 분쟁이 일어나기도 하였다. 야노시 왕가의 마차시 1세의 절대주의 통치 하(1458년~90년)에서 헝가리는 영토를 확장하고 르네상스 문화를 도입해 영화를 누리는 헝가리의 황금 시대가 열렸다. 그렇지만 그 영화는 길게 이어지지 못했고 도자 죄르지의 농민 전쟁(1514년), 중견 귀족과 대 귀족의 항쟁 등이 이어지며 나라는 쇠퇴의 길로 들어섰다.[139]

3. 3. 1. 앙주 왕가의 통치

과도기(1301–1308)의 혼란 이후, 헝가리의 첫 번째 앙주 왕조 출신인 카롤 1세(“카롤 대왕”)는 왕권을 회복하고 과두 지배 세력을 격파했다. 여성 계통으로 아르파드 왕조의 후손인 그는 1308년부터 1342년까지 통치했다. 그의 재정, 관세 및 통화 정책은 성공적이었다.[32][33]카롤 1세 권력의 주요 원천은 헝가리 동부와 북부의 금광에서 얻은 부였다. 생산량은 연간 1,350kg에 달했는데, 이는 당시 알려진 세계 전체 생산량의 3분의 1, 유럽 국가 중 최고 수준이었다. 카롤은 폴란드 왕 카지미르 대왕과 동맹을 맺었다. 헝가리는 이탈리아 다음으로 르네상스가 나타난 유럽 국가였다.[34] 안드라스 헤스가 1472년 부다에 인쇄소를 설립했다.

러요시 대왕(1342–1382 재위)은 아드리아 해까지 통치 영역을 확장했고 나폴리 왕국을 점령했다. 1351년에는 1222년의 금인칙서가 상속법으로 완성되었다. 이 법은 귀족의 세습 토지를 보호했다. 러요시는 1370년부터 1382년까지 폴란드의 왕이 되었다. 헝가리 문학 및 전쟁 영웅인 미클로시 톨디는 러요시 1세 통치 기간에 활동했다. 러요시는 타타르족과 이교도 리투아니아에 대한 원정으로 폴란드에서 인기를 얻었다. 베네치아와의 두 차례 전쟁(1357–1358, 1378–1381)에서 달마티아, 라구사 및 아드리아 해의 다른 영토를 합병했다.

왈라키아, 몰도바, 세르비아, 보스니아와 같은 발칸 국가들은 그의 봉신이 되었고, 오스만 투르크는 더욱 자주 이들과 대립했다. 1366년과 1377년에 러요시는 오스만 투르크에 맞서 원정을 이끌었다. 1370년 카지미르 대왕 사망 후 그는 폴란드 왕이 되었다. 그는 1367년에 페치에 대학교를 설립했다.

러요시 왕은 남자 상속자 없이 사망했고, 내전 끝에 지기스문트(1387–1437 재위)는 러요시 대왕의 딸 마리아(1382년 "왕"으로 즉위)와 결혼하여 왕위를 계승했다. 지기스문트는 왕실 재산을 이전하여 영주들의 지지를 얻어야 했다. 남작 회의는 왕관의 이름으로 국가를 통치했고, 왕은 투옥되기도 했다. 중앙 행정부의 권위 회복에는 시간이 걸렸다. 마리아 사후 지기스문트는 단독 통치자가 되었다.

1404년 지기스문트는 ''플라세툼 레그넘''을 도입했다. 이 법령에 따르면 교황 칙서는 왕의 동의 없이는 헝가리에서 선포될 수 없었다. 지기스문트는 아비뇽 유수를 폐지하고 서방 분열을 종식시키기 위해 콘스탄츠 공의회를 소집했다. 그의 통치 기간 동안 부다의 왕궁은 고딕 양식의 궁전이 되었다.

1437년 지기스문트 사망 후, 그의 사위 독일의 알베르트 2세가 헝가리 왕이 되었다. 1437년 후스파의 영향을 받은 반봉건적 트란실바니아 농민 반란이 일어났다. 첫 번째 헝가리어 성경 번역본은 1439년 알베르트 사망 직전에 완성되었다.

야노시 후녀디는 용병 지휘관으로서 나라에서 가장 강력한 영주가 되었다. 1446년 의회는 그를 총독(1446–1453)으로, 섭정(1453–1456)으로 선출했다. 그는 오스만 투르크에 맞서 싸웠으며, 1456년 벨그라드 포위전에서 승리했다.[35]

3. 3. 2. 러요시 대왕의 영토 확장

러요시 1세는 헝가리 왕국의 국력을 크게 확장시킨 왕으로 평가받는다. 그는 달마티아 지역을 정복하여 아드리아 해 연안까지 헝가리의 영향력을 넓혔다. 1370년에는 폴란드 왕위를 계승하여 헝가리와 폴란드를 동군연합으로 통치하기도 했다.러요시 1세는 나폴리 왕국에 대한 영향력 확대를 시도했다. 그는 나폴리 왕국의 왕위 계승 분쟁에 개입하여 군사적 개입을 감행, 나폴리 왕국을 일시적으로 점령하기도 했다. 이러한 러요시 1세의 정복 활동은 헝가리 왕국의 위상을 높이는 데 기여했지만, 동시에 주변국과의 갈등을 심화시키는 요인이 되기도 했다.

3. 3. 3. 마차시 코르비누스의 시대

헝가리의 마지막 강력한 왕은 마차시 코르비누스(1458–90 재위)로, 야노스 후냐디의 아들이었다. 그의 즉위는 중세 헝가리 왕국의 역사상 왕조적 계보가 없는 귀족 출신이 왕위에 오른 최초의 사건이었다. 마차시는 진정한 르네상스 군주였다. 그는 성공적인 군사 지도자이자 행정가였으며, 언어학자, 점성가, 예술과 학문의 후원자였다.[36] 그는 정기적으로 국회를 소집하고 지방에서 하급 귀족의 권한을 확대했지만, 거대한 세속 관료제를 통해 헝가리를 절대적으로 통치했다.[37]

마차시는 내부 개혁을 시행하면서 남쪽과 북서쪽으로 영토를 확장하는 왕국을 건설하고자 했다. 농노들은 마차시를 정의로운 통치자로 여겼는데, 그는 그들을 영주들의 학대로부터 보호했기 때문이다.[37] 그의 아버지처럼, 마차시는 헝가리 왕국이 주요 지역 강국이 될 정도로, 실제로 오스만 제국을 물리칠 수 있을 정도로 강해지기를 원했다. 이를 위해 그는 신성 로마 제국의 광대한 지역을 정복하는 것이 필수적이라고 판단했다.[38]

마차시 1세의 상비 전문 용병 군대는 헝가리의 검은 군대(Fekete sereg)라고 불렸다. 마차시는 보병에서 초기 화기의 중요성과 핵심 역할을 인식했으며, 이는 그의 승리에 크게 기여했다. 검은 군대의 병사 4명 중 1명은 아케부스를 소지했는데, 이는 당시에는 드문 비율이었다. 1485년 빈에서 열린 대규모 군사 퍼레이드에서 검은 군대는 기병 20,000명과 보병 8,000명으로 구성되었다. 검은 군대는 당시 유럽에 존재했던 유일한 상비 전문 군대였던 프랑스의 루이 11세의 군대보다 규모가 컸다. 헝가리군은 1479년 트란실바니아에서 벌어진 빵야전투에서 3배나 더 많은 오스만군과 왈라키아군을 격파했다. 이 전투는 오스만군을 상대로 한 헝가리군의 가장 중요한 승리였으며, 그 결과 오스만 제국은 그 후 수년 동안 헝가리 남부나 트란실바니아를 공격하지 않았다. 검은 군대는 1481년 이탈리아의 오트란토를 오스만 제국으로부터 탈환했으며, 1468–78년의 보헤미아-헝가리 전쟁에서 보헤미아 왕국의 일부와 오스트리아 대공국의 일부, 그리고 1477–1488년의 오스트리아-헝가리 전쟁 중 1485년의 빈을 정복하면서 일련의 승리를 거두었다.

마차시의 서고인 코르비누스 도서관은 15세기에 유럽에서 가장 큰 역사 연대기, 철학 및 과학 서적 컬렉션이었으며, 바티칸 도서관에 이어 두 번째로 컸다. 1526년 헝가리군이 모하치 전투에서 오스만군에게 패배한 후 파괴된 이 도서관은 유네스코 세계 기록 유산으로 등재되어 있다.[39] 마차시는 1490년에 법적 후계자 없이 사망하여 헝가리 왕국에 심각한 정치적 위기를 초래했다.

3. 3. 4. 오스만 제국의 침략과 왕국의 쇠퇴

1490년부터 1526년까지의 사건들은 헝가리가 독립을 잃게 되는 상황을 초래했다. 내부 갈등 외에도 헝가리 왕국은 팽창하는 오스만 제국의 위협에 직면했다. 16세기 초, 오스만 제국은 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가였으며, 이는 당시 가장 큰 군대를 보유할 수 있게 했다. 하지만 헝가리 정책 결정자들은 이러한 위협을 제대로 인식하지 못했다.[36]헝가리 귀족들은 오스만 제국에 대한 방어보다 자신들의 특권 유지를 더 중요하게 생각했다. 그들은 나약한 울라슬로 2세를 왕으로 추대했고, 그의 통치 기간(1490–1516) 동안 중앙 정부는 재정난에 시달렸다. 귀족들은 마차시 1세 시대의 행정 시스템을 해체했고, 국경 수비대는 급여를 받지 못했으며, 요새는 노후화되었다. 방어 강화를 위한 증세 노력은 좌절되었고, 헝가리의 국제적 역할은 약화되었으며, 정치적 안정은 흔들렸고, 사회적 진보는 정체되었다.[40]

1514년에는 죄르지 도자가 이끄는 대규모 농민 반란이 일어났으나, 서폴러이 야노시가 이끄는 헝가리 귀족들에 의해 잔혹하게 진압되었다. 이로 인해 사회 질서가 붕괴되면서 오스만 제국의 침략 야망이 실현될 길이 열렸다. 1521년에는 남부의 가장 강력한 헝가리 요새인 난도르페헤르바르(현재의 베오그라드)가 오스만 제국에 함락되었고, 1526년에는 헝가리 군이 모하치 전투에서 패배했다. 젊은 왕 러요시 2세는 이 전투에서 전사했다. 프로테스탄트의 등장은 혼란스러운 국내 상황을 더욱 악화시켰다.

14세기부터 동방에서 오스만 제국이 성장하여 코소보 전투 이후 발칸 반도로 진출했다. 신성 로마 황제이자 헝가리 왕이었던 지기스문트는 연합 십자군을 조직하여 맞섰지만, 1396년 니코폴리스 전투에서 패배했다. 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달리다가 1526년 모하치 전투에서 국왕 러요시 2세가 전사하는 참패를 겪었고, 야기에우워 왕조는 단절되었다. 왕위는 인척 관계에 있던 오스트리아 대공의 합스부르크 왕가가 계승하게 되었다.

헝가리를 정복한 오스만 제국의 술레이만 1세는 헝가리 일부를 직할령(오스만령 헝가리)으로 만들고, 트란실바니아를 보호령(트란실바니아 공국)으로 삼았다. 합스부르크 왕가는 헝가리의 북부와 서부를 지배하며(왕령 헝가리), 헝가리는 약 150년 동안 분할되어 양국의 분쟁 지역이 되었다.

1683년의 제2차 빈 포위 이후 대(大) 투르크 전쟁을 거쳐 1699년 카를로비츠 조약으로 헝가리 대부분이 합스부르크 왕가의 소유가 되었다. 이에 저항한 헝가리 귀족 라코치 페렌츠 2세는 민족 해방 운동을 일으켰으나, 1711년 진압되었다.

3. 3. 5. 모하치 전투 패배와 러요시 2세의 전사

14세기부터 오스만 제국이 흥기하여 코소보 전투 이후 발칸 반도로 진출했다. 신성 로마 황제이자 헝가리 왕인 지기스문트는 연합 십자군을 조직하여 대항했지만 1396년 니코폴리스 전투에서 패배했다. 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달렸고, 1526년 모하치 전투에서 국왕 러요시 2세가 전사하는 대패를 겪어 야기에우워 왕가는 단절되었다. 왕관은 인척 관계에 있던 오스트리아 대공의 합스부르크 왕가가 계승했다.헝가리를 정복한 오스만 제국의 술레이만 1세는 헝가리를 직할령(오스만령 헝가리)으로 하고, 트란실바니아를 보호령으로 삼았다(트란실바니아 공국). 합스부르크 왕가는 헝가리의 북부와 서부를 지배했고(왕령 헝가리), 헝가리는 150년 가까이 분할 지배를 받으며 양국의 분쟁 지역이 되었다.

4. 근세 헝가리

오스만 제국의 서방 팽창은 헝가리 왕국과의 충돌을 불러왔다. 1526년 모하치 전투에서 러요시 2세가 이끄는 헝가리 왕국군은 쉴레이만 대제의 오스만 제국군에 패배했고, 러요시 2세는 전사했다. 이 패배로 헝가리는 오스만 헝가리와 트란실바니아를 오스만 제국에 할양했다. 오스만 제국군은 진격하여 빈을 공격하고, 1541년에는 부더를 점령했다.

그 결과, 헝가리는 약 150년간 세 지역으로 나뉘게 되었다. 합스부르크 왕가가 직접 통치하는 도나우 강 서쪽의 로열 헝가리(합스부르크 헝가리), 오스만 왕가가 직접 통치하는 부더를 포함한 구 헝가리 왕국의 중앙부인 오스만 헝가리, 그리고 오스만 제국의 보호 아래 자치를 누린 트란실바니아 공국으로 나뉘었다. 이러한 분할은 헝가리 도시들이 각기 다른 발전의 길을 걷도록 만들었다. 예를 들어 쇼프론과 케세그는 경제, 상업 면에서 오스트리아와 밀접한 관계를 맺었고, 콜로주바르는 당시 가장 번성한 도시였다.

오스만 제국 점령 하의 접경지에서는 공방전이 끊이지 않았다. 에겔처럼 요새화된 도시도 있었지만, 헝가리 왕국이나 귀족의 수비병들이 보수를 제대로 받지 못해 헝가리인 거주지를 약탈하는 경우도 있었다. 이 때문에 많은 이들이 데브레첸, 케치케메트 등으로 피난을 가기도 했다. 오스만 제국의 통치는 종교 개종을 강제하지 않았고, 터키인과의 접촉도 적어 번영을 누린 헝가리인도 있었다. 하지만 이후 오스트리아-헝가리 제국 내 주민들은 빈, 나아가 프라하의 중앙집권 통치를 받게 되었다.[139]

야노시 왕가와 합스부르크 가문은 헝가리 왕위를 두고 다투었지만, 합스부르크의 혼인 정책으로 야노시 가문은 합스부르크 가문에 흡수되었고, 오스트리아의 대공이 헝가리의 왕을 겸하게 되었다. 폴란드-오스만 전쟁 (1683년-1699년)의 결과인 카를로비츠 조약(1699년)으로 헝가리는 최전성기 때의 영토를 회복하고, 크로아티아, 슬라보니아, 시르미아를 재장악했다.

14세기에 오스만 제국이 흥기하여 발칸 반도로 진출하면서 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달렸다. 1683년의 제2차 빈 공방전 이후 대(大) 튀르크 전쟁을 거쳐 1699년 카를로비츠 조약으로 헝가리의 거의 전 지역이 합스부르크 왕가의 소유가 되었다. 이에 반발한 헝가리 귀족 러코치 페렌츠 2세는 민족 해방 운동을 일으켰으나, 1711년 진압되었다. 러코치 페렌츠는 합스부르크 왕가에 대항하여 봉기를 일으켰으나 패배 후 폴란드로 망명했고, 이후 오스만 제국으로 건너가 생을 마감했다. 봉기 이후 오스트리아는 더 이상의 무장 저항을 막기 위해 오스만 제국이 점령했던 회수된 영토와 왕령 헝가리 사이 국경에 있던 성 대부분을 파괴했다.

한편, 1568년 트란실바니아 공국의 투르다 국회는 가톨릭, 루터교, 칼뱅주의 신앙의 자유로운 실천을 명문화하며 종교적 관용의 초기 사례를 보여주었다. 1686년에는 신성 로마 제국을 중심으로 한 성 리그가 부다 재정복에 성공하며 오스만 제국에 큰 타격을 입혔다.

4. 1. 오스만 전쟁

서방으로의 팽창정책을 추진하던 오스만 제국과 헝가리 왕국의 충돌은 불가피했다. 1526년, 모하치 전투에서 러요시 2세(재위: 1516년–1526년)가 지휘하던 헝가리 왕국군은 쉴레이만 1세(재위: 1520년-1566년)가 이끄는 오스만 제국군에게 완패하고, 국왕 자신도 전사했다. 이 전쟁의 패배로 헝가리는 오스만 헝가리와 트란실바니아를 오스만 제국에게 할양했다. 오스만 제국군은 진격하여 빈을 공격했고, 1541년에는 부더를 점령했다. 이로써 헝가리는 약 150년간 합스부르크 왕가가 직접 통치하는 도나우 강 서쪽의 로열 헝가리(합스부르크 헝가리), 오스만 왕가가 직접 통치하는 부다를 포함한 구 헝가리 왕국의 중앙부인 오스만 헝가리, 오스만 아래서 큰 자치를 누리는 트란실바니아를 통치한 터키 보호령의 헝가리 왕국(1570년부터 트란실바니아 공국)으로 3분된다. 헝가리의 황금기는 16세기 초 오스만 제국에 의해 정복되고 16세기 오스트리아가 헝가리의 나머지 땅마저 지배하게 되면서 끝이 났다. 17세기 말에는 오스트리아가 헝가리 땅을 전부 차지하게 되었다.국토의 3분할로 헝가리의 모든 도시는 각기 다른 발전의 길을 걷게 되면서 다른 성격을 띠게 되었다. 도나우 강 서쪽의 쇼프론이나 케세그는 경제, 상업 면에서 오스트리아와 밀접한 관계를 갖게 되었다. 트란실바니아 공국은 터키 보호령 하에 있었지만 헝가리인의 통치국가로 발전해 갔다. 콜로주바르(현 루마니아 령, 클루즈 또는 나포카)는 당시 가장 번성했던 도시였다. 3분할 시 베트렌, 라코츠, 그 후 테케리의 "클루츠" 군과 대 터키, 대 합스부르크 전쟁에 나서 조국통일을 이루는 중심지였다.

오스만 제국의 점령 하 접경지에서는 늘 공방이 있었다. 에게르처럼 도시의 성곽이 요새화되었거나 헝가리 왕국이나 대귀족의 수비병들이 보수를 제대로 받을 수 없었기 때문에 그 지역 헝가리인 거주지 약탈에 나섰던 경우도 있다. 이 때문에 마을 사람들은 데브레첸, 케치케메트, 소르노크, 쥬라 등의 도시로 피난을 갔다. 오스만 제국의 통치는 종교개종을 강제하지 않았고, 터키인과 거의 접촉할 일도 없어 그때까지 번영을 누려온 헝가리인들도 있었다. 오히려 훗날, 오스트리아-헝가리 제국 내의 주민들이 빈, 나중에 프라하 중앙집권하에 놓이게 된다.[139]

야노시 1세 왕가와 합스부르크 왕가가 헝가리의 왕위를 두고 서로 다투었지만, 합스부르크의 혼인 정책으로 야노시 가문은 합스부르크 가문에 흡수당하면서, 오스트리아의 대공이 헝가리의 왕을 겸하기 시작하였다. 트란실바니아 공국의 대 터키 합스부르크 전쟁은 모두 전과를 거두지 못하고, 1600년 이후 트란실바니아 공국은 공위계승전에서 약체화되었다. 그러나 폴란드-오스만 전쟁 (1683년-1699년)의 결과인 카를로비츠 조약(1699년)으로 최전성기 때의 영토를 모두 회복한다. 헝가리는 1683년부터 1791년까지 크로아티아, 슬라보니아, 시르미아를 재장악하며 합스부르크 제국 내 슬라브족을 영접하기 위한 항구를 경계지역에 건립하였다.

오스만 제국이 첫 번째 결정적인 승리를 거둔 후, 그들의 군대는 헝가리 왕국의 넓은 지역을 정복하고 1556년까지 확장을 계속했다. 이 기간은 정치적 혼란으로 특징지어졌다. 분열된 헝가리 귀족들은 동시에 두 명의 왕, 야노시 1세와 오스트리아의 합스부르크의 페르디난트를 선출했다. 경쟁적인 군주들 사이의 무력 충돌은 국가를 더욱 약화시켰다. 1541년 부다의 터키 정복으로 헝가리는 세 부분으로 갈라졌다.

옛 헝가리 왕국의 북서부 (오늘날의 슬로바키아, 서부 트란스다뉴비아와 부르겐란트, 그리고 서부 크로아티아와 오늘날의 북동부 헝가리 일부)는 합스부르크의 지배하에 헝가리 왕 페르디난트의 영토로 남았다. 처음에는 독립적이었지만, 나중에는 비공식적으로 왕령 헝가리라는 이름으로 합스부르크 군주국의 일부가 되었다. 그 이후로 합스부르크 황제들은 헝가리의 왕으로도 즉위하게 되었다. 터키는 헝가리의 북부와 서부를 정복할 수 없었다.

왕국의 동부 (파르티움과 트란실바니아)는 처음에는 독립 공국이 되었지만 점차 오스만 제국의 봉신 국가가 되었다. 나머지 중앙 지역 (오늘날 헝가리의 대부분), 부다의 수도를 포함하여, 오스만 제국의 지방이 되었다. 많은 토지가 반복되는 전쟁으로 황폐화되었다. 새로운 오스만 지방에 살던 농촌 사람들은 술탄이 직접 소유하고 보호하는 카즈 마을로 알려진 더 큰 정착지에서만 생존할 수 있었다.

터키는 헝가리 신민들이 실천하는 기독교 종교에 무관심했다. 이러한 이유로 오스만 지배하에 살던 헝가리인의 대다수는 (대부분 칼뱅주의자) 개신교가 되었는데, 이는 합스부르크의 반종교개혁 노력이 오스만 영토를 침투할 수 없었기 때문이다. 대체로 이 기간 동안 포조니 (독일어: 프레스부르크, 오늘날 브라티슬라바)는 헝가리 왕국의 수도 (1536–1784)로, 헝가리 왕들이 즉위한 도시 (1563–1830)로, 그리고 헝가리 국회의 자리 (1536–1848)로 활동했다. 나기솜바트 (현대 트르나바)는 1541년부터 종교적 중심지로 활동했다. 이 영토 내 오스만 요새에서 복무하는 군인의 대다수는 민족 터키인이 아닌 정교회와 무슬림 발칸 슬라브인이었다.[41][42]

1558년, 트란실바니아 투르다 국회는 가톨릭과 루터교 종교의 자유로운 실천을 선언했지만 칼뱅주의를 금지했다. 1568년 국회는 이 자유를 확대하여 "누구든지 종교 때문에 다른 사람을 감금이나 추방으로 위협하는 것은 허용되지 않는다"고 선언했다. 4개의 종교가 허용(''recepta'')으로 선언되었고, 정교회 기독교는 "관용"(돌로 된 정교회 교회 건설은 금지되었지만)되었다. 헝가리가 1618–48년의 30년 전쟁에 들어갔을 때, 왕령 (합스부르크) 헝가리는 가톨릭 편에, 트란실바니아는 개신교 편에 섰다.

1686년, 실패한 부다 전투 이후 2년 만에 헝가리 수도를 탈환하기 위한 새로운 유럽 캠페인이 시작되었다. 신성 동맹의 군대는 독일, 크로아티아, 네덜란드, 헝가리, 영국, 스페인, 체코, 이탈리아, 프랑스, 부르고뉴, 덴마크 및 스웨덴 군인을 포함하여 74,000명이 넘었다. 기독교군은 두 번째 부다 전투에서 부다를 재정복했다. 두 번째 모하치 전투 (1687)는 터키에 치명적인 패배였다. 그 후 몇 년 동안 티미쇼아라 (테메스바르) 근처 지역을 제외한 모든 이전 헝가리 영토가 터키로부터 되찾아졌다. 17세기 말, 트란실바니아도 헝가리의 일부가 되었다.[43] 1699년 카를로비츠 조약에서 이러한 영토 변화가 공식적으로 인정되었고, 1718년에는 헝가리 왕국 전체가 오스만 통치에서 벗어났다.

헝가리인과 오스만 터키인 간의 끊임없는 전쟁의 결과로 인구 성장이 둔화되었고, 도시 부르주아 시민들이 거주하는 중세 정착지 네트워크가 사라졌다. 150년의 터키 전쟁은 헝가리의 민족 구성을 근본적으로 바꾸었다. 강제 이주와 학살을 포함한 인구 감소의 결과로 터키 시대 말의 민족 헝가리인의 수는 상당히 줄어들었다.[44]

14세기가 되자 동방에서 오스만 제국이 흥기하여, 코소보 전투 이후 발칸 반도로 진출해 왔다. 지기스문트는 연합 십자군을 조직하여 대항했지만 1396년니코폴리스 전투에서 패배했다. 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달렸고, 1526년의 모하치 전투에서는 국왕 러요시 2세가 전사하는 대패를 겪어, 야기에우워 왕가는 단절되었다. 왕관은 인척 관계에 있던 오스트리아 대공의 합스부르크 왕가가 계승하게 되었다.

헝가리를 정복한 오스만 제국의 쉴레이만 1세는 헝가리를 직할령(오스만령 헝가리)으로 하고, 트란실바니아를 보호령으로 삼았다(트란실바니아 공국). 합스부르크 왕가는 헝가리의 북부와 서부를 지배했고(왕령 헝가리), 헝가리는 150년 가까이 분할 지배를 받으며 양국의 분쟁 지역이 되었다.

1683년의 제2차 빈 포위 이후 대(大) 투르크 전쟁을 거쳐 1699년에 체결된 카를로비츠 조약으로 헝가리의 거의 전역이 합스부르크 왕가의 소유가 되었다. 이에 반발한 헝가리 귀족 라코치 페렌츠 2세와의 사이에서 민족 해방 운동이 벌어졌으나, 1711년에는 진압되었다.

4. 1. 1. 헝가리의 분할 통치

오스만 제국의 서방 팽창 정책은 헝가리 왕국과의 충돌을 야기했다. 1526년 모하치 전투에서 러요시 2세가 이끄는 헝가리 왕국군은 쉴레이만 대제의 오스만 제국군에게 패배하고 러요시 2세는 전사했다. 이 패배로 헝가리는 오스만 헝가리와 트란실바니아를 오스만 제국에 할양했다. 오스만 제국군은 진격하여 빈을 공격하고, 1541년에는 부더를 점령했다.이로 인해 헝가리는 약 150년간 세 지역으로 분할되었다. 합스부르크 왕가가 직접 통치하는 도나우 강 서쪽의 로열 헝가리(합스부르크 헝가리), 오스만 왕가가 직접 통치하는 부더를 포함한 구 헝가리 왕국의 중앙부인 오스만 헝가리, 그리고 오스만 제국의 보호 아래 자치를 누린 트란실바니아 공국으로 나뉘었다. 헝가리의 황금기는 16세기 초 오스만 제국에 의해 정복되고, 16세기 오스트리아가 헝가리의 나머지 땅을 지배하게 되면서 끝났다. 17세기 말에는 오스트리아가 헝가리 땅을 전부 차지하게 되었다.

국토의 분할은 헝가리의 도시들이 각기 다른 발전의 길을 걷게 만들었다. 도나우 강 서쪽의 쇼프론과 케세그는 경제, 상업 면에서 오스트리아와 밀접한 관계를 맺었다. 트란실바니아 공국은 오스만 제국의 보호령이었지만 헝가리인의 통치국가로 발전해 갔으며, 콜로주바르(현재 루마니아 령 클루지나포카)는 당시 가장 번성했던 도시였다. 3분할 시기 베트렌, 라코츠, 테케리의 "클루츠" 군은 조국 통일을 위해 대 터키, 대 합스부르크 전쟁에 나서는 중심지였다.

오스만 제국의 점령 하 접경지에서는 공방전이 끊이지 않았다. 에겔과 같이 도시의 성곽이 요새화된 곳도 있었지만, 헝가리 왕국이나 대귀족의 수비병들이 보수를 제대로 받지 못해 헝가리인 거주지를 약탈하는 경우도 있었다. 이 때문에 마을 사람들은 데브레첸, 케치케메트, 소르노크, 쥬라 등의 도시로 피난을 가기도 했다. 오스만 제국의 통치는 종교 개종을 강제하지 않았고, 터키인과 거의 접촉할 일이 없어 번영을 누려온 헝가리인들도 있었다. 하지만 훗날 오스트리아-헝가리 제국 내의 주민들은 빈, 나아가 프라하의 중앙집권 통치를 받게 되었다.[139]

야노시 왕가와 합스부르크 가문이 헝가리의 왕위를 두고 다투었지만, 합스부르크의 혼인 정책으로 야노시 가문은 합스부르크 가문에 흡수되었고, 오스트리아의 대공이 헝가리의 왕을 겸하게 되었다. 트란실바니아 공국의 대 터키 합스부르크 전쟁은 모두 성공을 거두지 못했고, 1600년 이후 트란실바니아 공국은 공위 계승전에서 약체화되었다. 그러나 폴란드-오스만 전쟁 (1683년-1699년)의 결과인 카를로비츠 조약(1699년)으로 최전성기 때의 영토를 모두 회복한다. 헝가리는 1683년부터 1791년까지 크로아티아, 슬라보니아, 시르미아를 재장악하며 합스부르크 제국 내 슬라브족을 영접하기 위한 항구를 경계 지역에 건립하였다.

14세기에 오스만 제국이 흥기하여 코소보 전투 이후 발칸 반도로 진출해 왔다. 지기스문트는 연합 십자군을 조직하여 대항했지만 1396년니코폴리스 전투에서 패배했다. 헝가리는 오스만 제국의 위협에 시달렸고, 1526년의 모하치 전투에서는 국왕 러요시 2세가 전사하는 대패를 겪어 야기에우워 왕조는 단절되었다. 왕관은 인척 관계에 있던 오스트리아 대공의 합스부르크 왕가가 계승하게 되었다.

헝가리를 정복한 오스만 제국의 쉴레이만 1세는 헝가리를 직할령(오스만령 헝가리)으로 하고, 트란실바니아를 보호령으로 삼았다(트란실바니아 공국). 합스부르크 왕가는 헝가리의 북부와 서부를 지배했고(왕령 헝가리), 헝가리는 150년 가까이 분할 지배를 받으며 양국의 분쟁 지역이 되었다.

1683년의 제2차 빈 공방전 이후 대(大) 튀르크 전쟁을 거쳐 1699년에 체결된 카를로비츠 조약으로 헝가리의 거의 전역이 합스부르크 왕가의 소유가 되었다. 이에 반발한 헝가리 귀족 라코치 페렌츠 2세와의 사이에서 민족 해방 운동이 벌어졌으나, 1711년에는 진압되었다.

4. 1. 2. 왕령 헝가리

합스부르크 왕가의 지배하에 놓인 헝가리의 북서부 지역은 왕령 헝가리로 알려졌다. 이 지역은 오늘날의 슬로바키아, 서부 트란스다뉴비아, 부르겐란트를 포함한다.4. 1. 3. 오스만 헝가리

오스만 헝가리는 오스만 제국이 1541년 부다를 점령한 이후 헝가리 왕국의 중앙 및 남부 지역을 지배한 시기를 가리킨다. 헝가리는 분할되었고, 북서부 지역은 합스부르크 왕가의 지배하에 왕국으로 존속했으며, 동부 지역은 동 헝가리 왕국으로 알려지게 되었다. 오스만 통치는 1699년 카를로비츠 조약으로 종료되었다.1526년 모하치 전투에서 패배한 후, 헝가리 왕국은 세력이 약화되었다. 이후 합스부르크 왕가와 오스만 제국은 헝가리 지배를 놓고 다투었다. 오스만은 1541년 부다를 점령하면서 헝가리 중부를 장악했다. 오스만 통치 지역은 파슐룩이라고 불렸다. 파슐룩의 국경은 끊임없이 변화했으며, 주로 합스부르크령 헝가리와의 국경 지역에서 소규모 전투가 벌어졌다. 그럼에도 불구하고 몇몇 지역은 평화를 누렸고 경제가 번성했다.

오스만 헝가리에는 기독교인과 무슬림이 공존했지만, 종교적 관용은 제한적이었다. 오스만은 개신교를 가톨릭보다 선호했지만, 이는 정치적인 이유 때문이었다. 헝가리인들은 자신들의 문화와 정체성을 유지하기 위해 노력했지만, 오스만 문화의 영향도 받았다.

17세기 후반, 합스부르크 왕가는 오스만 제국에 대한 공세를 시작했다. 1686년 부다 공방전은 중요한 전환점이었다. 이후 합스부르크 군대는 헝가리에서 오스만 군대를 몰아내기 시작했고, 1699년 카를로비츠 조약으로 오스만 헝가리는 완전히 해체되었다. 헝가리 왕국은 합스부르크 왕가의 지배하에 재통일되었다.

4. 1. 4. 트란실바니아 공국

트란실바니아 공국은 1570년 헝가리 동부 왕국이 해체되면서 등장했다. 공국은 오스만 제국의 속국이었지만, 상당한 자치권을 누렸다. 트란실바니아는 헝가리 문화의 중요한 중심지였으며, 종교 개혁 시기에 개신교가 번성한 지역이기도 했다. 공국의 통치자들은 종종 헝가리 왕위를 주장하며 합스부르크 왕가와 경쟁했다. 17세기에는 트란실바니아 공국이 부상하여 주변 지역에 영향력을 행사하기도 했다. 그러나 합스부르크 왕가의 영향력이 커지면서 트란실바니아는 점차 합스부르크의 지배를 받게 되었다.4. 1. 5. 투르다 국회의 종교 자유 선언

1568년, 트란실바니아 공국의 투르다에서 열린 국회는 유럽 역사상 중요한 이정표를 세웠다. 이 국회에서 통과된 결의는 가톨릭, 루터교, 그리고 칼뱅주의 신앙의 자유로운 실천을 명문화했다. 이 선언은 당시 유럽에서 벌어지던 종교 갈등 속에서 매우 진보적인 조치로 평가받는다.투르다 국회의 결정은 종교적 관용의 초기 사례 중 하나로 여겨지며, 개인의 신앙 자유를 옹호하는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 결정은 다양한 종교적 배경을 가진 사람들이 공존할 수 있는 기반을 마련하는 데 기여했으며, 이는 트란실바니아 공국이 종교적 다양성을 존중하는 국가로 발전하는 데 중요한 역할을 했다.

4. 1. 6. 부다 재정복

1686년, 신성 로마 제국, 여러 독일 공국, 합스부르크 스페인, 폴란드-리투아니아 연방, 베네치아 공화국, 교황령으로 구성된 성 리그의 군대가 부다를 탈환하기 위해 다시 한번 뭉쳤다. 약 74,000~90,000명의 기독교 군대에는 바이에른 선제후 막시밀리안 2세 에마누엘, 브라운슈바이크-뤼네부르크 공작 에른스트 아우구스트, 선제후 요한 게오르크 3세가 이끄는 제국군, 오스트리아군, 바이에른군, 브란덴부르크군, 폴란드군, 이탈리아군, 헝가리군, 영국군, 스페인군, 스웨덴군, 자원군 및 기타 군대가 포함되었다. 부다 성은 압디 파샤가 지휘하는 약 7,000명의 오스만 군대에 의해 방어되었다.5월 중순, 성 리그 군대는 부다에 도착했다. 6월 말까지 성은 포위 공격을 받았고, 7월에는 대규모 오스만 지원군이 부다에 도착했지만 성 리그 군대는 이를 격파했다. 2개월 간의 격렬한 전투 끝에 거의 파괴된 부다는 9월 2일에 함락되었다. 압디 파샤를 포함한 3,000명 이상의 터키인이 학살되었다. 약 3,000명의 터키인이 포로로 잡혔다.

부다 전투에서 성 리그 군대의 승리는 오스만에게 큰 타격이었다. 이 승리는 기독교인들이 오스만에 대항하여 거둔 중요한 승리 중 하나였다. 이 전투는 헝가리 전체가 오스만 통치에서 벗어나는 데 기여했으며, 합스부르크가의 영향력이 이 지역에 더욱 확고해지는 계기가 되었다. 또한, 부다 탈환은 유럽의 여러 국가들에게 오스만 제국에 대한 저항 의지를 고취시키는 데 중요한 역할을 했다.

4. 2. 반합스부르크 봉기

1604년에서 1711년 사이에 합스부르크 왕가에 대항하는 일련의 봉기가 발생했다. 마지막 봉기를 제외하고는 모두 왕령 헝가리 영토 내에서 일어났지만, 일반적으로 트란실바니아에서 조직되었다. 마지막 봉기는 러코치 페렌츠 2세가 이끌었는데, 그는 1707년 오노드 국회에서 합스부르크 왕가의 폐위를 선언한 후 헝가리의 "통치 공"으로 권력을 잡았다.

아담 발로흐가 요제프 1세 오스트리아 황제를 거의 사로잡을 뻔한 것과 같은 반합스부르크 쿠루츠 군대의 일부 성공에도 불구하고, 반군은 1708년 결정적인 트렌친 전투에서 패배했다. 1711년 오스트리아군이 쿠루츠 봉기를 진압했을 때, 러코치는 폴란드에 있었다. 그는 나중에 프랑스로 망명했다가, 이후 오스만 제국으로 가서 1735년 테키르다으(로도스토)에서 생을 마감했다. 그 후 오스트리아는 더 이상의 무장 저항을 불가능하게 만들기 위해 오스만 제국이 점령했던 회수된 영토와 왕령 헝가리 사이의 국경에 있는 대부분의 성을 파괴했다.

4. 2. 1. 러코치 페렌츠 2세의 봉기

러코치 페렌츠 2세는 1703년 합스부르크 왕가에 대항하여 봉기를 일으켰다. 그의 군대는 초기에 상당한 성공을 거두었지만, 결국 제국의 군사력에 밀려 패배했다. 1707년, 헝가리 의회는 러코치를 헝가리의 통치자로 선출했지만, 이는 국제적인 지지를 얻지 못했다. 봉기는 1711년 사트마르 조약으로 종결되었고, 러코치는 폴란드로 망명했다. 이후 그는 1712년 영국을 거쳐 프랑스로 이주했고, 1717년에는 오스만 제국으로 건너가 그곳에서 생을 마감했다. 그의 봉기는 헝가리 역사에서 중요한 사건으로, 합스부르크 왕가에 대한 헝가리인들의 저항 정신을 보여주는 사례로 평가받는다.4. 2. 2. 오스트리아의 요새 파괴

1683년에서 1699년 사이에 합스부르크 왕가가 오스만 제국을 상대로 거둔 승리 이후, 오스트리아는 더 이상의 무장 저항을 어렵게 만들기 위해 오스만 제국이 점령했던 되찾은 영토와 왕령 헝가리 사이 국경에 있던 성 대부분을 파괴했다.5. 현대 헝가리

## 현대 헝가리

1703년 합스부르크 통치에 저항한 라코치 페렌츠 2세의 민족 반란은 실패로 끝났다. 이후 코슈트 러요시의 주도로 1848년 헝가리 혁명이 일어났으나, 러시아 제국의 개입으로 좌절되었다. 하지만 보오전쟁에서 오스트리아가 패배하고 엘리자베트 황후의 영향으로 오스트리아와 헝가리 간 타협이 이루어져 오스트리아-헝가리 제국이 성립되었다. 헝가리는 외교와 국방을 제외한 분야에서 자치를 보장받으며 경제, 문화적으로 발전했다.[141]

19세기 헝가리에서는 민족주의가 부상했다. 지식인들은 헝가리어와 헝가리 문화를 발전시켜 민족 정체성을 확립하려 노력했고, 세체니 이슈트반 백작은 헝가리 의회를 소집하여 귀족 특권 폐지, 농노 해방, 법 앞의 평등, 언론/출판의 자유, 조세 평등 등을 주장하며 사회 개혁을 주도했다.

1848년 헝가리 혁명 당시 개혁주의자들은 12개 요구 사항을 내걸고 시위를 벌였다. 헝가리 의회는 4월 법을 제정하여 시민권 개혁을 추진했으나, 오스트리아는 이를 인정하지 않았다. 러요시 코슈트는 헝가리 독립을 선포하고 공화국을 수립했으나, 오스트리아와 러시아 연합군에 의해 진압되었다.[46][47]

1866년 프로이센-오스트리아 전쟁에서 오스트리아가 패배하자, 프란츠 요제프 1세는 1867년 오스트리아-헝가리 타협을 통해 헝가리 왕국의 자치권을 확대하고 스스로 오스트리아 황제 겸 헝가리 국왕이 됨으로써 오스트리아-헝가리 제국을 성립시켰다. 헝가리 왕국 내에는 독자적인 내각과 의회가 설치되어 헝가리의 영향력이 강화되었다.

1870년부터 1913년까지 헝가리의 1인당 GDP는 연간 약 1.45% 성장했고, 부다페스트는 지하철이 정비되는 등 유럽의 근대 도시로 발전했다. 주요 산업은 전기, 전자 기술, 통신, 운송 등이었다.

1914년 제1차 세계 대전이 발발하자 오스트리아-헝가리 제국은 중앙 동맹국으로 참전했으나, 1918년 패배했다. 11월 16일 카로이 미하이의 주도로 헝가리 인민 공화국이 독립을 선언했으나, 군사력이 약해 루마니아 왕국과 체코슬로바키아에 영토를 점령당했다.

1919년 3월 21일 쿤 벨러를 수반으로 하는 헝가리 공산당이 혁명을 일으켜 헝가리 소비에트 공화국이 수립되었으나, 루마니아의 개입과 호르티 미클로시의 헝가리 국민군 봉기로 붕괴되었다.

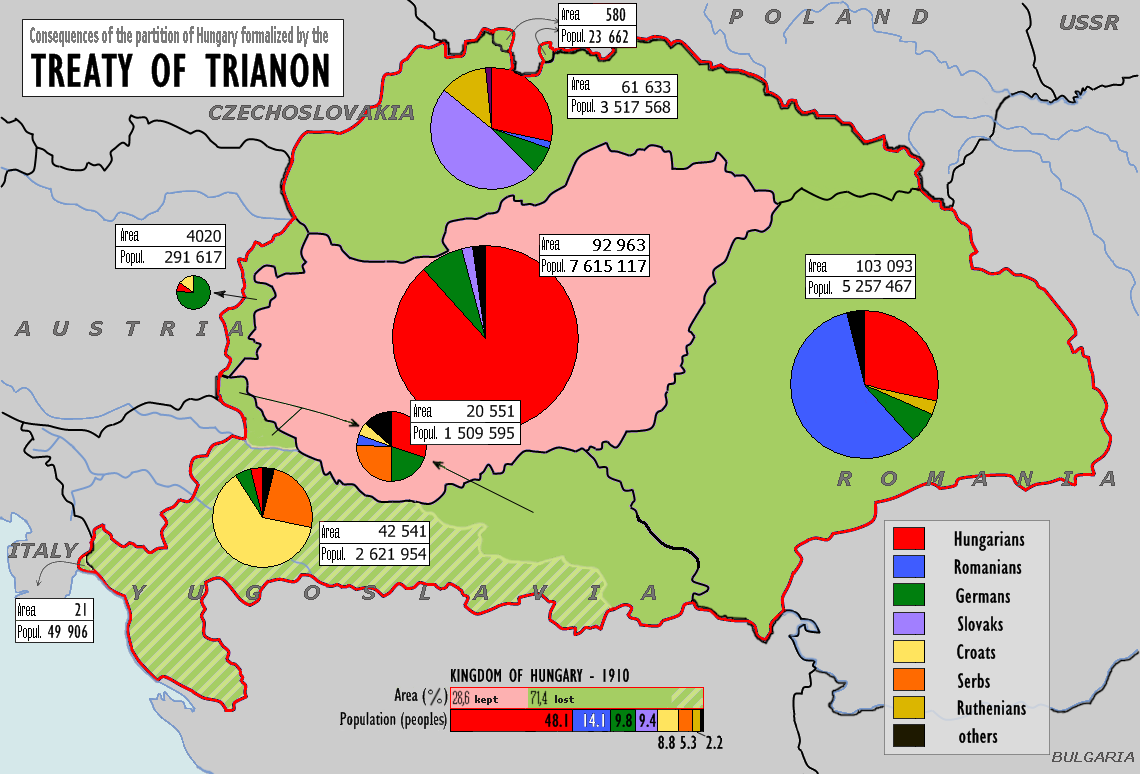

1920년 3월 1일 호르티는 헝가리 왕국 성립을 선언하고 섭정으로서 통치했다. 6월 4일 트리아농 조약에 따라 헝가리는 영토의 대부분을 잃고 막대한 배상금을 지불해야 했다. 이로 인해 헝가리는 우경화되어 영토 회복을 추구하게 되었다.[141]

호르티는 나치 독일과 협력하여 뮌헨 협정과 빈 중재에서 북부 헝가리의 일부와 북 트란실바니아를 회복했다. 1941년에는 독일의 유고슬라비아 침공에 동참하고 독소 전쟁에도 참전했다. 영국은 헝가리에 휴전을 요구했지만 거절당했고, 헝가리는 추축국의 일원으로서 싸우게 되었다.[127]

전황이 불리해지자 호르티는 1944년 10월 15일 단독 강화를 시도했으나, 독일의 지원을 받은 화살십자당의 쿠데타(판처파우스트 작전)로 실패하고 서르시 페렌츠가 총리가 되었다.[141] 화살십자당은 유대인 이송 등 독일 정책에 협력하며 연합군과의 전투를 지속했다.

1945년 2월 13일 소련군이 부다페스트를 함락시켰고(부다페스트 전투), 화살십자당 정권은 종말을 맞았다. 독일의 항복 후 헝가리는 추축국으로서 전쟁을 마무리했다.

제2차 세계 대전 후 1946년에 왕정이 폐지되고 헝가리 공화국(제2공화국)이 수립되었으나, 헝가리는 이오시프 스탈린의 소비에트 연방 영향력 아래 놓였다. 1949년에는 헝가리 인민 공화국이 수립되어 동구권의 공산주의 일당 독재제 국가가 되었다.

전후 헝가리는 공산 정권하에 놓였다. 라코시 마차시와 같은 스탈린주의자들이 권력을 장악하고 반대 세력을 숙청했다. 1956년에는 헝가리 국민들이 자유와 민주주의를 요구하며 1956년 헝가리 혁명을 일으켰으나, 소련군의 침공으로 진압당했다. 임레 너지 수상은 소련의 간섭에서 벗어나고자 바르샤바 조약 기구 탈퇴를 선언했으나, 소련은 그를 사형시키는 등 혁명 지도자들을 처형하며 강압적으로 진압했다.

이후 카다르 야노시 정권은 유화 정책을 펼치며 경제 개혁을 추진했지만, 1980년대 후반 소련의 페레스트로이카와 함께 공산당 독재의 한계가 드러났다. 헝가리 민주화 운동의 결과, 1989년 5월 헝가리는 오스트리아와의 국경을 개방하고 다당제와 대통령제를 도입한 헝가리 공화국으로 국호를 변경했다. 헝가리는 1980년대 말 바르샤바 조약 기구 폐지와 코메콘 폐지도 주도했다.

1991년 소련이 해체되자 헝가리는 서유럽 국가들과 관계를 더욱 긴밀히 하며 1996년에는 OECD에, 1999년에는 북대서양 조약 기구(NATO)에, 2004년에는 유럽 연합에 가입했다.

한편, 2010년부터 정권을 잡은 오르반 빅토르는 푸틴 러시아와 협력하며 반LGBT 법안 등 유럽연합과 거리를 두는 극우적인 정책을 추진하여 국제 사회의 우려를 사고 있다.

5. 1. 개혁 시대 (1825–1848)

1703년 합스부르크의 통치에 반대하여 라코치 페렌츠 2세가 주동한 민족 반란이 일어났으나 실패했다. 헝가리 민족주의는 계몽주의와 낭만주의의 영향을 받은 지식인들 사이에서 나타났으며, 1848-49년 혁명의 기반을 마련했다. 특히 마자르어에 초점을 맞춰 라틴어를 대신하여 국가와 학교의 언어로 사용했다.[45]1820년대, 황제 프란츠 1세는 헝가리 국회를 소집해야 했고, 이는 개혁 시대를 열었다. 특권을 고수하는 귀족들로 인해 진전은 둔화되었다. 세체니 이슈트반 백작은 국가의 가장 저명한 정치가로서 현대화의 시급한 필요성을 인식했다. 헝가리 의회는 재정적 필요를 처리하기 위해 1825년에 다시 소집되었다. 자유주의 정당이 등장하여 농민에 집중하고 노동자의 필요에 대한 이해를 선포했다. 커수트 러요시는 의회에서 하층 귀족의 지도자로 떠올랐다.

합스부르크 군주들은 전통적인 농업 국가인 헝가리를 원했기에 산업화를 방해하려 했다. 합스부르크가 시민적 권리와 경제 개혁에 관한 모든 중요한 자유주의 법안을 방해했음에도 불구하고, 국가는 현대화에 집중하면서 놀라운 상승세가 시작되었다. 이러한 개혁에는 언론의 자유와 귀족 및 소귀족의 특권 폐지와 같은 사항이 포함되었다. 커수트 러요시와 미하이 탄치치와 같은 많은 개혁가들이 투옥되었다.

1848년에는 코슈트의 주도로 1848년 헝가리 혁명이 일어났으나, 러시아 제국의 개입으로 실패했다.

5. 1. 1. 헝가리 민족주의의 부상

헝가리 민족주의는 계몽주의와 낭만주의 사상의 영향으로 지식인들 사이에서 서서히 나타나기 시작했다. 이들은 헝가리어와 헝가리 문화를 연구하고 발전시키는 데 힘썼으며, 이는 헝가리 민족의 정체성을 확립하는 데 중요한 역할을 했다.5. 1. 2. 세체니 이슈트반 백작의 개혁 운동

세체니 이슈트반 백작은 헝가리의 현대화 필요성을 절감하고, 헝가리 의회를 소집하여 개혁을 주도했다. 그는 귀족의 특권 폐지, 농노 해방, 법 앞의 평등, 언론과 출판의 자유, 그리고 조세 평등을 주장하며 사회 전반에 걸친 변화를 요구했다. 이러한 개혁은 헝가리 사회의 근대화를 촉진하고, 민족 의식을 고취하는 데 크게 기여했다.5. 2. 혁명과 독립 전쟁

1703년 합스부르크의 통치에 반대하여 라코치 페렌츠 2세가 주동한 민족 반란이 일어났지만 결국 실패한다. 1848년에는 코슈트의 주도로 1848년 헝가리 혁명이 일어났으나, 러시아 제국의 개입으로 좌절되었다. 그러나, 오스트리아가 보오전쟁에서 패배하고 헝가리에 호의적인 시씨 황후로 인해 오스트리아와 헝가리에선 대타협이 이루어져, 오스트리아의 합스부르크 왕가의 지배 아래에 있던 헝가리는 1867년 오스트리아와의 타협으로 오스트리아-헝가리 제국의 자치 왕국으로 승격되었다. 헝가리는 외교와 국방을 제외한 부분에서 상당한 자치를 보장받으면서, 헝가리의 경제와 문화는 발전했다.1848년 3월 15일, 페슈트와 부다에서 대규모 시위가 열리면서 헝가리 개혁주의자들은 12개 요구 사항 목록을 관철시킬 수 있었다. 헝가리 의회는 합스부르크 지역의 1848년 혁명을 이용하여 수십 개의 시민권 개혁을 담은 포괄적인 입법 프로그램인 4월 법을 제정했다. 오스트리아 황제 페르디난트 1세는 국내와 헝가리에서 일어난 혁명에 직면하여 처음에는 헝가리의 요구를 받아들여야 했다. 오스트리아 봉기가 진압된 후 새로운 황제 프란츠 요제프 1세가 페르디난트를 대신했다. 요제프는 모든 개혁을 거부하고 헝가리를 상대로 무장하기 시작했다. 1년 후인 1849년 4월, 헝가리의 독립 정부가 수립되었다.[46] 새로운 정부는 오스트리아 제국으로부터 분리되었다.[47] 합스부르크 왕가는 오스트리아 제국의 헝가리 지역에서 폐위되었고, 러요시 코슈트를 총독 겸 대통령으로 하여 헝가리 최초의 공화국이 선포되었다. 초대 총리는 러요시 바티아니였다. 요제프와 그의 고문들은 사제와 합스부르크 왕가에 충성하는 장교들이 이끄는 크로아티아, 세르비아, 루마니아 농민 등 새로운 국가의 소수 민족을 교묘하게 조종하여 새 정부에 반란을 일으키도록 유도했다. 헝가리인들은 슬로바키아인, 독일인, 루신인의 대다수, 거의 모든 유대인, 많은 폴란드인, 오스트리아인, 이탈리아인 자원 봉사자들의 지지를 받았다.[48]

비헝가리 민족의 많은 구성원들이 헝가리 군대에서 고위직을 차지했다. 예를 들어 야노시 담야니치 장군이 있다. 처음에는 헝가리군(''혼베드세그'')이 자리를 지켜냈다. 1849년 7월, 헝가리 의회는 세계에서 가장 진보적인 민족 및 소수 민족 권리를 선포하고 제정했지만, 너무 늦었다. 헝가리 혁명을 진압하기 위해 요제프는 헝가리에 대항하여 군대를 준비했고 러시아 차르 니콜라이 1세의 도움을 받았다. 6월, 러시아 군대는 오스트리아 군대와 함께 트란실바니아를 침공했고, 오스트리아 군대는 승리한 서부 전선(이탈리아, 갈리시아, 보헤미아)에서 헝가리로 진격했다.

러시아와 오스트리아군은 헝가리군을 압도했고, 아르투르 괴르게이 장군은 1849년 8월에 항복했다. 오스트리아의 원수 율리우스 야코프 폰 하이나우는 헝가리 총독이 되었고, 10월 6일에는 헝가리 군 지도자 13명과 바티아니 총리의 처형을 명령했다. 코슈트는 망명했다. 1848–1849년 전쟁 이후, 국가는 "수동적 저항"에 빠졌다. 테셴 공작 알브레히트 대공은 헝가리 왕국 총독으로 임명되었고, 이번에는 독일화로 기억되었다.

그러나 제1차 세계 대전(1914년 7월 28일 ~ 1918년 11월 11일) 후 오스트리아-헝가리 제국이 해체되면서 종전 직전인 1918년 10월 31일 헝가리는 독립을 선언하고, 헝가리 최초의 공화제국가인 헝가리민주공화국이 성립하여, 사회민주당계의 미하이 카로이가 초대 대통령 및 수상을 맡았다. 1919년에는 공산 혁명이 일어나 헝가리 소비에트 사회주의 공화국이 세워졌지만 루마니아가 침공해 소비에트 공화국을 무너뜨리고 미클로시 호르티를 집권시키는 등, 1919년 8월~11월 중순까지 루마니아가 부다페스트를 점령하였다. 헝가리는 제1차 세계 대전의 패전국이었고, 트리아농 조약(1920년 6월 4일)에 따라 전쟁 전의 영토와 인구의 상당부분을 루마니아 왕국, 체코슬로바키아, 유고슬라비아 왕국에게 할양할 수 밖에 없는 손실을 입었다. 이 조약으로 국토 면적이 325,111km2에서 93,073km2로 줄어들었고, 인구의 64%를 상실하여 2090만명에서 760만명이 되었다.[141] 이 조약은 나중에 헝가리가 추축국에 가담하게 되는 배경이 된다. 국민투표를 거쳐 쇼프론을 제외한 부르겐란트가 헝가리에서 분리되어 오스트리아에 속하게 되었다.

5. 2. 1. 1848년 헝가리 혁명

1848년 혁명의 물결이 오스트리아를 휩쓸면서, 페슈트와 부다에서도 3월 15일에 대규모 시위가 발생했다. 헝가리의 개혁주의자들은 12개 요구 사항을 내걸고 이를 관철시키기 위해 투쟁했다. 이들의 요구는 다음과 같다.# 언론의 자유, 검열 폐지

# 책임 있는 정부를 부다페스트에 둘 것

# 매년 의회를 소집할 것

# 법 앞에서 평등

# 모든 국민에게 동등한 시민권 부여

# 국민군 창설

# 농노제 폐지

# 배심원 제도를 통한 사법 제도 개혁

# 국립은행 설립

# 군대는 헌법을 옹호하며 복무할 것, 헝가리 군인을 외국으로 보내지 말 것

# 정치범 석방

# 헝가리와 트란실바니아의 합병

이러한 요구는 헝가리 사회의 근본적인 변화를 요구하는 것으로, 당시 오스트리아의 지배 하에 있던 헝가리의 자치권을 확대하고 시민의 자유와 권리를 보장하는 것을 목표로 했다. 1848년 헝가리 혁명은 비록 실패로 끝났지만, 헝가리 민족주의를 고취하고 오스트리아-헝가리 제국 성립의 단초를 제공했다는 점에서 중요한 역사적 의미를 지닌다.

5. 2. 2. 4월 법 제정

1848년 혁명의 물결이 오스트리아 제국을 휩쓸자, 헝가리 의회는 발 빠르게 움직여 수십 개의 시민권 개혁을 담은 4월 법(April Laws)을 제정했다. 이 법은 당시의 시대적 요구와 헝가리인들의 열망을 반영한 것으로 평가받는다. 구체적인 내용은 다음과 같다.- 헝가리의 합스부르크 통치자와의 연합을 유지하되, 별도의 헝가리 정부를 구성한다. 이는 헝가리의 자치권을 확대하려는 시도로 볼 수 있다.

- 의회는 매년 페슈트에서 소집된다. 페슈트는 당시 헝가리의 정치, 경제, 문화 중심지였다.

- 선거권은 재산, 교육 또는 관직을 기준으로 확대되었다. 이는 보다 많은 시민들에게 정치 참여의 기회를 제공하려는 의도로 풀이된다.

- 출판의 자유가 보장되고, 검열이 폐지되었다. 이는 언론의 자유를 확대하고, 정부 비판을 용이하게 하려는 조치였다.

- 종교의 자유가 보장되었다. 이는 다양한 종교를 믿는 사람들의 권리를 보호하고, 종교적 차별을 해소하려는 시도였다.

- 귀족의 납세 의무가 부과되었다. 이는 사회적 불평등을 해소하고, 재정 수입을 확대하려는 조치였다.

- 농노제가 폐지되었다. 이는 농민들의 경제적 자유를 확대하고, 봉건적 잔재를 청산하려는 시도였다.

4월 법은 헝가리 역사에서 중요한 전환점으로 평가받는다. 이 법은 헝가리의 자치권을 확대하고, 시민들의 권리를 신장시키는 데 기여했다. 그러나 오스트리아 제국은 4월 법을 인정하지 않았고, 이는 헝가리와 오스트리아 간의 갈등을 심화시키는 요인이 되었다.

5. 2. 3. 독립 정부 수립

1848년 헝가리 혁명의 기세 속에서 헝가리는 오스트리아 제국으로부터 사실상 분리되었다. 러요시 코슈트가 이끄는 헝가리 혁명 정부는 1849년 4월 14일, 합스부르크 왕가의 폐위를 선언하고 헝가리 독립을 공식적으로 선포했다. 코슈트는 총독 겸 대통령으로 추대되어 헝가리 공화국을 이끌게 되었다. 이는 헝가리 역사에서 중요한 전환점이었으며, 민족주의 열망이 분출된 사건으로 기록된다. 하지만 오스트리아는 러시아 제국의 도움을 받아 헝가리 혁명을 진압했고, 헝가리의 독립은 짧은 꿈으로 끝나게 되었다.5. 2. 4. 러시아의 개입과 혁명 실패

1849년, 러시아 제국과 오스트리아 제국의 연합군은 헝가리 혁명을 무력으로 진압했다. 러시아의 개입은 헝가리 독립의 염원을 꺾는 결정적인 요인이 되었다. 혁명 지도자들은 체포되어 처형당했는데, 이는 헝가리 민족주의 운동에 큰 타격을 입혔다.5. 3. 오스트리아-헝가리 (1867–1918)

1703년 합스부르크의 통치에 반대하여 라코치 페렌츠 2세가 주도한 민족 반란이 일어났지만 결국 실패한다. 1848년에 코슈트의 주도로 1848년 헝가리 혁명이 일어났으나, 러시아 제국의 개입으로 실패한다. 그러나, 오스트리아가 보오전쟁에서 패배하고 헝가리에 호의적인 엘리자베트 황후로 인해 오스트리아와 헝가리에선 대타협이 이루어져, 헝가리는 1867년 오스트리아와의 타협으로 오스트리아-헝가리 제국의 자치 왕국으로 승격되었다. 헝가리는 외교와 국방을 제외한 부분에서 엄청난 자치를 보장받으면서, 헝가리의 경제와 문화는 비약적으로 발전한다.그러나 제1차 세계 대전(1914년 7월 28일 ~ 1918년 11월 11일) 후 오스트리아-헝가리 제국이 해체되면서 종전 직전인 1918년 10월 31일 헝가리는 독립을 선언하고, 헝가리 최초의 공화제국가인 헝가리민주공화국이 성립하여, 사회민주당계의 카로이 미하이가 초대 대통령 및 수상을 맡았다. 1919년에는 공산 혁명이 일어나 헝가리 소비에트 공화국이 세워졌지만 루마니아 왕국이 침공해 소비에트 공화국을 무너뜨리고 전(前) 오스트리아-헝가리의 해군 제독이었던 호르티 미클로시를 집권시키는 등, 1919년 8월~11월 중순까지 루마니아가 부다페스트를 점령하였다.

헝가리는 제1차 세계 대전의 패전국이었고, 전쟁의 책임을 마무리하는 교섭이 진행되어, 연합국과 헝가리간의 트리아농 조약(1920년 6월 4일)에 따라 전쟁 전의 영토(슬로바키아, 보이보디나, 트란실바니아, 슬라보니아)와 인구의 상당부분을 중부 유럽의 신생 독립국들(루마니아 왕국, 체코슬로바키아, 유고슬라비아 왕국)에게 할양할 수 밖에 없는 손실을 입었다. 이 조약으로 오스트리아-헝가리 제국은 해체되었고 제1차 세계 대전 전의 영토 중 72%를 상실하여 국토 면적이 325,111 km2에서 93,073 km2로 줄어들었고, 인구의 64%를 상실하여 2090만명에서 760만명이 되었다.[141] 이 조약은 나중에 헝가리가 추축국에 가담하게 되는 배경이 된다. 국민투표를 거쳐 쇼프론을 제외한 부르겐란트주가 헝가리에서 분리되어 오스트리아에 속하게 되었다.

성 이슈트반 왕관령

1866년의 쾨니히그레츠 전투와 같은 주요 군사적 패배로 인해 프란츠 요제프 1세는 내부 개혁을 받아들일 수밖에 없었다. 헝가리 분리주의자들을 달래기 위해 황제는 1867년 오스트리아-헝가리 타협을 통해 헝가리와 공정한 거래를 했다. 이 타협은 데아크 페렌츠가 협상했으며, 이를 통해 오스트리아-헝가리 이중 군주국이 탄생했다. 두 국가는 두 수도의 두 의회에서 별도로 통치되었으며, 공동 군주와 공동 외교 및 군사 정책을 가졌다. 경제적으로 제국은 관세 동맹이었다. 타협 이후 헝가리의 초대 총리는 언드라시 죄르지 백작이었다. 오래된 헝가리 헌법이 복원되었고 프란츠 요제프는 헝가리 왕으로 즉위했다.

1868년, 헝가리 의회와 크로아티아 의회는 크로아티아-헝가리 협정을 체결하여 크로아티아를 자치 지역으로 인정했다.

오스트리아-헝가리는 지리적으로 러시아 다음으로 유럽에서 두 번째로 큰 국가였다. 1905년에는 621,539km2로 평가되었다.[49] 러시아와 독일 제국 다음으로 유럽에서 세 번째로 인구가 많은 국가였다.

1832–36년의 국회에서 가톨릭 평신도와 성직자 간의 갈등이 상당히 심화되었고, 혼합 위원회는 개신교도들에게 특정 제한적인 양보를 제안했다. 이 종교적, 교육적 투쟁의 기본적인 문제는 헝가리어와 헝가리 민족주의를 어떻게 장려하고 독일 오스트리아로부터 더 많은 독립을 달성할 것인가 하는 것이었다.[50]

토지 소유 귀족은 마을을 통제하고 정치적 역할을 독점했다.[51] 의회에서 대귀족들은 상원에 종신직을 유지했지만, 젠트리는 하원을 지배했으며 1830년 이후에는 의회 생활을 지배했다. 1867년의 타협으로 헝가리 귀족이 국가를 운영할 수 있게 되었지만 황제가 외교 및 군사 정책을 통제하게 되면서 "왕관"과 "국가" 간의 긴장은 끊임없는 정치적 고정 장치로 남았다. 그러나 언드라시가 총리직을 역임한 후 오스트리아-헝가리의 외무 장관(1871–1879)이 되었고 헝가리의 이익을 염두에 두고 외교 정책을 수립했다. 언드라시는 보수주의자였다. 그의 외교 정책은 제국을 동남유럽으로 확장하는 데 초점을 맞추었고, 바람직하게는 영국과 독일의 지원을 받으면서 터키를 소외시키지 않는 방향이었다. 그는 러시아를 주요 적대자로 보았고 슬라브 민족주의 운동을 불신했다. 한편, 1870년대에는 저렴한 식량 수입에 대한 보호, 1890년대에는 교회-국가 문제, 1900년대에는 "헌법적 위기"와 관련하여 대귀족과 젠트리 간의 갈등이 나타났다. 젠트리는 점차 지역적으로 권력을 잃었고 토지 소유보다는 관직 보유를 기반으로 정치 기반을 재건했다. 그들은 국가 기구에 더 의존하게 되었고 그것에 도전하는 것을 꺼렸다.[52]

19세기가 중반에 접어들면서 합스부르크 제국의 유럽 내 영향력은 상대적으로 감소하기 시작했다.

1848년의 2월 혁명으로 오스트리아가 혼란에 빠지자, 3월에 코슈트 러요시는 페슈트에서 무장 봉기(페슈트 봉기)를 일으켜 자치 정부를 수립했다. 그러나 국내의 안정을 되찾은 오스트리아군에 진압당하자, 코슈트는 헝가리의 독립을 선언하고 다시 부다페스트를 탈환했다. 그러나 오스트리아군과 러시아군에 패배하여 독립은 실패했다(헝가리 혁명).

그러나 1866년 프로이센 왕국과의 프로이센-오스트리아 전쟁에서 패배하여 독일에서의 패권을 상실하는 등 약화된 제국 내부에서는 헝가리인과 다른 피지배 민족의 독립 운동이 더욱 활발해졌다.

이를 우려한 프란츠 요제프 1세는 헝가리인과 함께 제국의 지배 강화를 꾀하여, 1867년에 헝가리 왕국의 자치권 확대를 인정했다. 그리고 자신이 오스트리아 황제와 헝가리 국왕을 겸임함으로써 오스트리아-헝가리 제국이 성립되었다. 이는 제국을 유지하려는 오스트리아 정부와 자치권의 추가 강화를 요구하는 헝가리 귀족 양측의 이해관계가 일치하여 이루어진 화해와 타협의 산물로, "아우스글라이히(Ausgleich)"라고 불린다. 그러나 헝가리 왕국 내에는 독자적인 내각과 의회도 설치되어 제국에 대한 헝가리의 영향력이 강화되었다.

19세기 말 헝가리에서는 자본주의가 부흥하고, 민족주의가 고양되었다. 부다페스트는 지하철이 정비되는 등 유럽 유수의 근대 도시로서의 면모를 갖추고 번영했다.

5. 3. 1. 오스트리아-헝가리 타협

19세기가 중반에 접어들면서 합스부르크 제국의 유럽 내 영향력은 상대적으로 감소하기 시작했다.

1848년의 2월 혁명으로 오스트리아가 혼란에 빠지자, 3월에 코슈트 러요시는 페슈트에서 무장 봉기(페슈트 봉기)를 일으켜 자치 정부를 수립했다. 그러나 국내의 안정을 되찾은 오스트리아군에 진압당하자, 코슈트는 헝가리의 독립을 선언하고 다시 부다페스트를 탈환했다. 그러나 오스트리아군과 러시아군에 패배하여 독립은 실패했다(헝가리 혁명).

그러나 1866년 프로이센 왕국과의 프로이센-오스트리아 전쟁에서 패배하여 독일에서의 패권을 상실하는 등 약화된 제국 내부에서는 헝가리인과 다른 피지배 민족의 독립 운동이 더욱 활발해졌다.

이를 우려한 프란츠 요제프 1세는 헝가리인과 함께 제국의 지배 강화를 꾀하여, 1867년에 헝가리 왕국의 자치권 확대를 인정했다. 그리고 자신이 오스트리아 황제와 헝가리 국왕을 겸임함으로써 오스트리아-헝가리 제국이 성립되었다. 이는 제국을 유지하려는 오스트리아 정부와 자치권의 추가 강화를 요구하는 헝가리 귀족 양측의 이해관계가 일치하여 이루어진 화해와 타협의 산물로, "아우스글라이히"(화협)라고 불린다. 그러나 헝가리 왕국 내에는 독자적인 내각과 의회도 설치되어 제국에 대한 헝가리의 영향력이 강화되었다.

19세기 말 헝가리에서는 자본주의가 부흥하고, 민족주의가 고양되었다. 수도부다페스트는 지하철이 정비되는 등 유럽 유수의 근대 도시로서의 면모를 갖추고 번영했다.

5. 3. 2. 경제 발전

1870년부터 1913년까지 헝가리의 1인당 GDP는 연간 약 1.45% 성장했다. 이는 당시 다른 유럽 국가들과 비교했을 때 긍정적인 수치였다. 과거 낙후되었던 헝가리 경제는 20세기 초에 비교적 현대적이고 산업화되었지만, 1880년까지는 농업이 국내총생산(GDP)에서 지배적인 위치를 차지했다.[53][54]

1873년에는 옛 수도 부다와 오부다가 페슈트와 합병되어 새로운 대도시 부다페스트를 형성했다. 페슈트는 헝가리의 행정, 정치, 경제, 무역 및 문화 중심지로 성장했다. 기술 발전은 산업화와 도시화를 가속화했다. 이 경제 확장의 주요 산업은 전기 및 전자 기술, 통신, 운송(특히 기관차, 전차 및 선박 건설)이었다. 산업 발전의 핵심 상징은 간츠(Ganz) 기업과 퉁스람 공장이었다. 헝가리의 많은 국가 기관과 현대적인 행정 시스템이 이 기간 동안 설립되었다.

19세기 말 헝가리에서는 자본주의가 부흥하고, 민족주의가 고양되었다. 수도부다페스트는 지하철이 정비되는 등 유럽 유수의 근대 도시로서 발전했다.

5. 3. 3. 제1차 세계 대전 참전

1914년 6월 28일 사라예보에서 오스트리아 대공 프란츠 페르디난트 암살 이후, 오스트리아-헝가리는 7월 28일 세르비아에 선전포고를 했다.[55] 오스트리아-헝가리는 제1차 세계 대전에 900만 명의 병력을 징집했으며, 그 중 400만 명이 헝가리 왕국 출신이었다. 오스트리아-헝가리는 독일, 불가리아 왕국 및 오스만 제국(소위 중앙 열강)의 편에서 싸웠다. 그들은 세르비아를 점령했고 루마니아는 전쟁을 선포했다. 중앙 열강은 이후 남부 루마니아와 루마니아 수도 부쿠레슈티를 정복했다. 1916년 11월, 황제 프란츠 요제프가 사망했고, 새로운 군주 오스트리아의 카를 1세 (4세 카로이)는 평화주의자들에게 동정심을 보였다.동부 전선에서 중앙 열강은 러시아 제국의 공격을 격퇴했다. 러시아와 연합한 소위 연합국의 동부 전선은 완전히 붕괴되었다. 오스트리아-헝가리는 패배한 국가들로부터 철수했다. 이탈리아 전선에서 오스트리아-헝가리군은 1918년 1월 이후 이탈리아를 상대로 더 이상 성공적인 진격을 하지 못했다. 동부 전선에서의 성공에도 불구하고 독일은 더 결정적인 서부 전선에서 교착 상태에 빠졌고 결국 패배했다.

1918년까지 오스트리아-헝가리의 경제 상황은 심각하게 악화되었고, 좌익 및 평화주의 운동에 의해 공장에서 파업이 조직되었으며, 군대 내 반란이 흔하게 일어났다. 오스트리아-헝가리는 1918년 11월 3일 파두아에서 빌라 주스티 휴전에 서명했다. 1918년 10월, 오스트리아와 헝가리 사이의 개인적 연합이 해체되었다.

1914년에 제1차 세계 대전이 발발하자 오스트리아-헝가리 제국은 중앙 동맹의 일익을 담당하여 싸웠지만, 1918년에 패배했다. 11월 16일에 카로이 미하이의 주도로 헝가리 인민 공화국이 이중 제국으로부터 독립했다. 그러나 공화국의 군사력은 약체였고, 동부의 트란실바니아를 루마니아 왕국에, 북부 헝가리(슬로바키아·카르파토루테니아)를 체코슬로바키아에 점령당했다.

5. 4. 양차 세계 대전 사이 (1918–1939)

제1차 세계 대전 이후 헝가리는 혼란에 빠졌다. 오스트리아-헝가리 제국이 해체되면서 1918년 10월 31일 독립을 선언하고 헝가리민주공화국이 성립되었으나, 1919년에는 공산 혁명이 일어나 헝가리 소비에트 사회주의 공화국이 세워졌다. 그러나 루마니아가 침공하여 소비에트 공화국을 무너뜨리고 미클로시 호르티를 집권시켰다.[141] 1919년 8월부터 11월 중순까지 루마니아가 부다페스트를 점령하기도 했다.1920년 6월 4일, 헝가리는 제1차 세계 대전의 책임을 지고 트리아농 조약을 체결하여 전쟁 전 영토의 상당 부분을 잃었다. 슬로바키아, 보이보디나, 트란실바니아, 슬라보니아 등이 루마니아, 체코슬로바키아, 유고슬라비아에 할양되었고, 국토 면적은 325,111km2에서 93,073km2로, 인구는 2090만 명에서 760만 명으로 감소했다.[141] 국민투표를 거쳐 쇼프론을 제외한 부르겐란트 주는 오스트리아에 속하게 되었다.

전쟁 후 헝가리는 왕정을 유지할지 공화정을 선포할지 논쟁했다. 귀족들은 왕정을 유지하며 공화정으로 나아가기로 합의하고 1920년 3월 1일, 호르티 미클로시를 섭정왕으로 선출하여 헝가리 왕국이 성립되었다. 호르티는 영토 상실에 대한 반발로 우경화되었고 수정주의 정책을 실시하며 이탈리아 파시스트와 독일 나치에 접근했다. 1930년대에는 나치 독일의 강요로 동맹 관계를 맺었다.

헝가리는 나치 독일 주도의 추축국에 가담하여 뮌헨 협정(1938년)과 빈 중재(1938년 및 1940년)를 통해 루마니아로부터 트란실바니아 북서부를 할양받았고 슬로바키아와의 국경 지역 일부를 합병했다. 1941년에는 독일의 유고슬라비아 침공에 참가하여 보이보디나를 탈환, 점령했다. 독소 전쟁에도 독일 편에 서서 참전했다. 영국은 헝가리에 휴전을 요구했지만 거절당했고, 1941년 12월 영국이 헝가리에 선전포고를 했다.[127]

전세가 불리해지자 호르티는 1944년 10월 15일 단독 강화를 시도했으나, 독일의 지원을 받은 화살십자당의 쿠데타로 실패하고 살러시 페렌츠가 총리가 되었다(판처파우스트 작전).[141] 화살십자당은 유대인 이송 등 독일 정책에 협력하며 연합군과의 전투를 지속했다. 1945년 2월 13일, 부다페스트 전투에서 소련군에 의해 부다페스트가 함락되었고 화살십자당 정권은 종말을 맞았다.

1945년 5월 8일, 독일의 항복으로 헝가리는 추축국으로서 전쟁을 마무리했다. 1946년 2월 1일, 왕제가 폐지되고 헝가리 왕국은 붕괴했다. 1947년 파리 조약에 따라 전쟁으로 얻은 영토를 모두 잃고 1938년 1월 1일 국경으로 복귀했다. 이후 소련의 영향력 아래 헝가리 인민 공화국이 선포되었다.

역사가 이슈트반 데아크는 1919년에서 1944년 사이 헝가리를 우익 국가로 평가하며, "민족주의적 기독교" 정책을 옹호하고 프랑스 혁명과 자유주의, 사회주의 이념을 배척했다고 분석했다.[56]

5. 4. 1. 혁명과 외세 개입

1914년 제1차 세계 대전 발발 후 오스트리아-헝가리 제국은 중앙 동맹국으로 참전했으나 1918년 패전했다. 같은 해 11월 16일 카로이 미하이의 주도로 헝가리 인민 공화국이 오스트리아-헝가리 제국으로부터 독립했다. 하지만 공화국의 군사력은 약했고, 동부 트란실바니아는 루마니아 왕국에, 북부 헝가리(슬로바키아, 카르파토루테니아)는 체코슬로바키아에 점령당했다.

1919년 3월 21일 쿤 벨러를 수반으로 하는 헝가리 공산당이 혁명을 일으켜 헝가리 소비에트 공화국이 수립되었다(헝가리 혁명). 그러나 루마니아의 개입과 해군 제독 호르티 미클로시의 헝가리 국민군 봉기로 8월 6일 소비에트 공화국은 붕괴했다(헝가리-루마니아 전쟁).

1920년 3월 1일 호르티는 헝가리 왕국 성립을 선언했다. 국왕 후보가 정해지지 않아 호르티가 섭정으로서 통치했다. 6월 4일 헝가리의 영역을 확정하기 위한 트리아농 조약이 파리에서 체결되었는데, 이 조약으로 헝가리는 북부 헝가리, 트란실바니아, 보이보디나, 부르겐란트, 갈리치아 등 대부분의 영토를 잃고 막대한 배상금을 지불해야 했다. 이에 헝가리는 우경화되어 영토 회복을 추구하게 되었다.

호르티는 나치 독일과 협력하여 독일의 군사력을 배경으로 뮌헨 협정과 빈 중재를 통해 북부 헝가리의 일부와 북 트란실바니아를 회복했다. 그 결과 1941년 독일의 유고슬라비아 침공에 동참했다. 헝가리군은 유고슬라비아에서 보이보디나를 탈환하여 점령을 계속했다. 같은 해 6월 22일 시작된 독소 전쟁에서도 헝가리는 독일 편에 서서 소련을 공격했다.

영국은 헝가리에 루마니아, 핀란드 등 다른 독일 동맹국과 함께 대소련 전선에서의 휴전을 요구했지만 거부당했다. 12월 5일 영국은 헝가리에 선전 포고를 했고,[127] 헝가리는 추축국의 일원으로서 싸우게 되었다.

독일의 패색이 짙어지자 호르티는 단독 강화를 추진했으나, 1944년 10월 15일 독일의 지원을 받은 화살십자당의 쿠데타(판처파우스트 작전)가 발생했다. 화살십자당의 서르시 페렌츠가 총리가 되었고, 호르티는 섭정에서 물러나 망명했다. 화살십자당은 유대인 이송 등 독일의 정책에 협력하며 연합군과의 전투를 지속했다.

그러나 소련군이 이미 국토 대부분을 점령한 가운데, 1945년 2월 13일 수도 부다페스트마저 함락되었고(부다페스트 전투), 화살십자당 정권은 단명으로 끝났다. 이 전투에서 독일군과 소련군에 의해 도시는 철저히 파괴되었고, 소련군에 의해 시민 여성들은 강간을 당했다.

화살십자당 정부는 헝가리-독일 국경 부근에서 전투를 계속했지만, 독일의 항복으로 소멸되었다.

5. 4. 2. 트리아농 조약

파리 강화 회의는 1919년 2월부터 4월까지 헝가리의 미래 국경 문제를 논의했으며, 이후에 약간의 수정이 이루어졌다. 당시에는 헝가리 대표단이 참석하지 않았는데, 헝가리는 1919년 12월 1일에야 초청되었다. 이 대표단은 이미 정해진 조건을 재협상할 권한이 없었고, 몇 달 후 평화 조약에 서명했다. 1920년 6월 4일 헝가리가 트리아농 조약에 동의함으로써 승전국인 연합국의 결정에 따라 헝가리의 국경이 다시 그어졌다.

이 조약은 헝가리가 전쟁 전 영토의 3분의 2 이상을 포기하도록 했다. 이 조치의 목표는 이전 오스트리아-헝가리의 소수 민족이 자신의 민족이 지배하는 국가에 거주하도록 하는 것이었지만, 많은 헝가리인들이 여전히 그러한 영토에 살고 있었다. 그 결과, 1,000만 명의 헝가리 민족 중 거의 3분의 1이 축소된 고국 밖에서 거주하게 되었다.

새로운 국제 국경은 헝가리의 산업 기반을 원자재의 옛 공급원과 이전 시장에서 분리했다. 헝가리는 목재 자원의 84%, 경작지의 43%, 철광석의 83%를 잃었다. 헝가리는 이전 헝가리 왕국의 엔지니어링 및 인쇄 산업의 90%를 유지했지만, 목재의 11%와 철의 16%만 유지했다. 또한, 경작지의 61%, 공공 도로의 74%, 운하의 65%, 철도의 62%, 포장 도로의 64%, 선철 생산량의 83%, 산업 시설의 55%, 금, 은, 구리, 수은 및 소금 광산의 100%, 헝가리 왕국의 신용 및 금융 기관의 67%가 헝가리 이웃 국가의 영토 안에 놓이게 되었다.[67][68][69]

미회수 영토주의—잃어버린 영토의 반환 요구—는 국가 정치에서 "잘린 헝가리"라는 중심 주제가 되었다.[70]

5. 4. 3. 호르티 섭정 시대

호르티는 1920년 7월 팔 텔레키 백작을 총리로 임명했다. 텔레키 정부는 인구 비율에 따라 국적의 입학을 제한하는 수적 제한법을 발효했는데, 이는 정치적으로 불안정한 요소로 주로 유대인을 겨냥했다. 또한 농촌의 불만을 잠재우기 위해 대규모 토지 개혁을 약속하고 가장 큰 영지에서 약 3,850 km2를 소규모 토지로 분할하는 초기 조치를 취했다. 그러나 오스트리아의 전 황제이자 헝가리의 왕이었던 오스트리아의 카를 4세가 왕위를 되찾으려는 시도에 따라 텔레키 정부는 사임했다. 이 시도는 합스부르크 왕가의 복귀를 선호하는 보수 정치인들과 헝가리 출신 왕의 선출을 지지하는 민족주의 우익 급진주의자들을 분열시켰다. 이슈트반 베틀렌 백작은 이 분열을 이용하여 자신의 지도 아래 새로운 통일당을 결성했고, 호르티는 이어서 베틀렌을 총리로 임명했다. 카를은 1921년 10월 두 번째로 군사력을 동원하여 왕위를 되찾는 데 실패했고, 곧 사망한 마데이라로 추방되었으며 합스부르크는 공식적으로 폐위되었다.

같은 시기에 부르겐란트의 인수를 놓고 오스트리아와 헝가리 간에 서부 헝가리 봉기가 일어났다. 프로나이의 지휘를 받는 준군사조직은 오스트리아의 도착을 격퇴하고 독립된 라이다반샤그를 설립했다. 준군사조직에 대한 지원을 중단하는 대가로 오스트리아는 1921년 쇼프론 국민투표를 쇼프론 시에서 실시하는 데 동의했다. 도시와 주변 8개 정착촌은 헝가리에 남기로 투표한 반면, 오스트리아는 외르비데크의 나머지를 인수했고, 1922년 부르겐란트로 이름이 변경되었다.

베틀렌 총리는 1921년부터 1931년까지 헝가리 정치를 지배했다. 그는 선거법을 개정하고, 지지자들에게 확대되는 관료주의에서 일자리를 제공하고, 농촌 지역에서 선거를 조작하여 정치 기계를 만들었다. 베틀렌은 유대인과 좌익에 대한 테러 캠페인을 중단하는 대가로 급진적인 반혁명가들에게 뇌물과 정부 일자리를 제공함으로써 국가에 질서를 회복했다. 1921년 베틀렌은 사회 민주당 및 노동 조합과 협정(베틀렌-페이어 협정이라고 함)을 맺고 헝가리화 선전을 자제하고, 정치 파업을 하지 않으며, 농민을 조직하려는 시도를 하지 않는다는 약속을 받는 대가로 그들의 활동을 합법화하고 정치범을 석방했다. 베틀렌은 1922년 헝가리를 국제 연맹에 가입시켰고, 1927년 이탈리아와 우호 조약을 체결했다. 전반적으로 베틀렌은 경제를 강화하고 강대국과 관계를 구축하는 전략을 추구하려 했다. 트리아농 조약의 개정인 이레덴티즘이 헝가리의 정치적 의제에서 최상위에 올랐다.[70] 조약 개정은 헝가리에서 광범위한 지지를 받았으며 베틀렌은 적어도 부분적으로 자신의 경제, 사회 및 정치 정책에 대한 비판을 막기 위해 이를 사용했다.

1929년에 시작된 세계적인 대공황은 생활 수준을 낮추었고 국가의 정치적 분위기는 더욱 우경화되었다. 1932년 호르티는 죄르지 굄뵈스를 총리로 임명했고, 그는 헝가리 정책의 방향을 독일과의 긴밀한 협력으로 바꾸고 헝가리에 남아있는 소수의 소수 민족을 헝가리화하려는 노력을 시작했다.

굄뵈스는 독일과 무역 협정을 체결하여 헝가리의 경제가 불황에서 벗어나도록 도왔지만 헝가리는 독일 경제에 의존하게 되었다. 아돌프 히틀러는 헝가리의 영토 수정주의에 대한 열망에 호소했고, 화살 십자당과 같은 극우 단체는 점점 더 극단적인 나치즘 정책을 받아들였다.[71] 그들은 유대인의 억압과 희생을 추구했다. 정부는 1938년 첫 번째 유대인법을 통과시켰다. 이 법은 경제에서 유대인의 참여를 제한하기 위해 할당제 시스템을 도입했다.[72]

1938년 벌러드 임레디가 총리가 되었다. 임레디의 영국과의 외교 관계 개선 시도는 처음에는 독일과 이탈리아에서 그를 매우 인기가 없게 만들었다. 3월에 있었던 독일의 오스트리아 병합을 고려할 때, 그는 독일과 이탈리아를 소외시킬 여유가 없다는 것을 깨달았다. 1938년 가을, 그의 외교 정책은 매우 친독일적이고 친이탈리아적이 되었다.[73] 헝가리 우익 정치에서 권력 기반을 구축하려는 임레디는 정치적 경쟁자를 억압하기 시작했다. 점점 영향력이 커지는 화살 십자당은 괴롭힘을 당했고 결국 금지되었다. 임레디가 더욱 우경화되면서 그는 정부를 전체주의 노선에 따라 재구성할 것을 제안했고, 경제, 문화, 사회에서 유대인의 참여를 크게 제한하고 종교가 아닌 인종으로 유대인을 정의하는 더욱 가혹한 두 번째 유대인법을 초안했다. 이 정의는 이전에 유대교에서 기독교로 개종했던 사람들의 지위를 상당히 부정적으로 변경했다.

5. 5. 제2차 세계 대전

헝가리는 제1차 세계 대전이 끝나고 합스부르크 가문을 대신하는 왕이 선출되지 않아 왕정을 유지할지 공화정을 선포할지 논쟁이 있었다. 결국 헝가리 귀족들은 왕정을 유지하고 공화정으로 나아가기로 합의, 호르티 미클로시를 섭정왕으로 선출(1920년 3월 1일)하여 헝가리 왕국을 성립했다. 섭정왕 미클로시 호르티는 영토 상실에 따른 반작용으로 우경화되었고, 수정주의 정책을 실시하며 이탈리아 파시스트와 독일 나치에 접근했다.1930년대에 헝가리는 나치 독일의 강요로 동맹 관계를 맺었다. 아돌프 히틀러는 헝가리의 유대인들을 학살하기 위해 헝가리를 침공, 호르티를 나치 협력자로 대체하려 했다. 나치 독일은 호르티와 그의 아들을 감금했으나, 소련군이 풀어주었다.

헝가리는 나치 독일 주도의 추축국에 가담하여 뮌헨 협정(1938년), 빈 중재(1938년 및 1940년)를 통해 루마니아로부터 트란실바니아 북서부를 할양받았고, 슬로바키아-헝가리 전쟁(1939년) 등으로 슬로바키아와의 국경 지역 일부를 합병했다. 헝가리는 제2차 세계 대전에서 잃은 땅을 회복하기 위해, 그리고 나치 독일의 압박을 받아 추축국에 가담, 유고슬라비아 왕국을 공격하여 현재의 슬로베니아 일부 지역과 세르비아, 보스니아 헤르체고비나 전역을 합병했다. 그러나 전세가 불리해지자 1944년 호르티는 추축국에서 이탈하려 했으나, 아돌프 히틀러의 도움을 받은 살러시 페렌츠가 이끄는 화살십자당이 헝가리를 장악{나치 독일군과 화살십자당에 의한 쿠데타(판자르파우스트 작전)}하며 이탈은 저지되었다. 결국 헝가리는 1945년 5월 8일 패전까지 추축국으로 전쟁을 치렀다. 부다페스트 포위전 이후 연합국으로 돌아서게 된다. 종전 후, 1946년 2월 1일에 왕제가 폐지되었고, 헝가리왕국은 붕괴했다. 헝가리는 파리 조약(1947년)에 따라 전쟁으로 얻은 영토를 모두 잃고 1938년 1월 1일 당시의 국경으로 돌아갔다. 소련에 의해 헝가리 인민 공화국이 선포되었고, 1949년 사회주의 공화국을 표방한 헝가리 공화국(제2공화국)이 성립하였다.

제2차 세계 대전 동안 헝가리 왕국은 추축국의 일원이었다. 나치 독일과 파시스트 이탈리아는 1920년 트리아농 조약 체결로 헝가리가 잃은 영토에 거주하는 헝가리인들의 주장을 관철시키려 했고, 두 차례의 빈 중재를 통해 체코슬로바키아와 루마니아로부터 일부 지역을 헝가리로 반환했다. 1930년대 헝가리 왕국은 파시스트 이탈리아와의 교역 증가에 의존했는데, 이는 당시 헝가리의 외채가 증가했고, 베틀렌이 대학 졸업생들을 흡수하기 위해 관료제를 확장하면서 실업 상태로 남아 시민 질서를 위협할 수 있었기 때문에 중요했다. 1939년 카르파토루테니아의 나머지 지역 합병은 체코슬로바키아 해체 이후 헝가리가 주도한 조치였다.

1939년 9월 1일, 나치 독일이 폴란드를 침공하면서 제2차 세계 대전이 시작되었다. 1940년 11월 20일, 독일의 압력으로 텔레키는 헝가리를 삼국 동맹에 가입시켰다. 1940년 12월에는 유고슬라비아 왕국과 "영원한 우호 조약"을 체결하기도 했다. 몇 달 후, 유고슬라비아 쿠데타로 소련에 대한 독일의 침공 계획의 성공이 위협받자, 히틀러는 헝가리에게 그의 유고슬라비아 침공을 지원할 것을 요청했다. 그는 제1차 세계 대전 이후 잃었던 헝가리 영토 일부를 협력의 대가로 돌려줄 것을 약속했다.[58] 텔레키는 자살했고, 우익 급진파 러슬로 버르도시가 그 뒤를 이어 총리가 되었다. 유고슬라비아 침공과 크로아티아 독립국 선포에 따라 헝가리는 바치카, 바라냐, 무라비데크, 무라코츠를 병합했다.

1941년 바르바로사 작전에 헝가리의 참여는 부분적으로 제한되었는데, 이는 1939년 이전에 헝가리에 대규모 군대가 없었고, 병력을 준비, 훈련, 장비할 시간이 부족했기 때문이다. 1941년 동부 전선에서 러시아와의 전쟁이 발발한 후, 많은 헝가리 관리들은 독일 편에서 전쟁에 참여하여 히틀러가 트란실바니아에서 국경 개정 시 루마니아를 선호하는 것을 막아야 한다고 주장했다. 헝가리는 전쟁에 참전했고, 1941년 7월 1일, 독일의 지시에 따라 헝가리 카르파트 집단군은 남부 러시아 깊숙이 진격했다. 우만 전투에서 기동군은 제6소비에트군과 제12소비에트군의 포위에 참여했다.

독일에 대한 헝가리의 의존도가 증가하는 것을 우려한 호르티 제독은 버르도시에게 사임을 강요하고 미클로시 찰러이로 교체했다. 찰러이는 붉은 군대에 대항하여 독일을 지원하는 버르도시의 정책을 계속하는 동시에 서방 열강과 비밀리에 협상에 들어갔다.

1941년 말, 헝가리군은 유고슬라비아 침공과 소련 침공에 참여했다. 폴란드는 빠르게 붕괴되었고, 헝가리는 7만 명의 폴란드 난민의 입국을 허용하여 히틀러를 불쾌하게 만들었다. 스탈린그라드 전투 동안 헝가리 제2군은 막대한 손실을 입었다. 1943년 1월 스탈린그라드 함락 직후, 헝가리 제2군은 군사 부대로서 기능을 상실했다.

영국 및 미국과의 비밀 협상이 계속되었다.[74] 찰러이의 기만 행위를 알고 헝가리가 별도의 평화를 맺을까 두려워한 히틀러는 1944년 3월 나치군에게 마르가레테 작전을 개시하여 헝가리를 점령하라고 명령했다. 나치의 지지자인 되메 스토야이는 나치 군사 총독인 에드문트 베젠마이어의 도움을 받아 새로운 총리가 되었다. SS 대령 아돌프 아이히만은 유대인의 독일 강제 수용소로의 대규모 이송을 감독하기 위해 헝가리로 갔다. 1944년 5월 15일부터 7월 9일까지 헝가리인들은 437,402명의 유대인을 아우슈비츠 강제 수용소로 이송했다.[75][76] 1944년 8월, 호르티는 스토야이를 반파시스트 장군 게저 라카토시로 교체했다. 라카토시 정권 하에서 내무 장관 대행 벨러 호르바트는 헝가리 헌병에게 헝가리 시민의 이송을 막도록 명령했다.

1944년 9월, 소련군은 헝가리 국경을 넘었다. 1944년 10월 15일, 호르티는 헝가리가 소련과 휴전을 맺었다고 발표했으나, 헝가리군은 휴전을 무시했다. 독일은 판처파우스트 작전을 개시, 그의 아들 (미클로시 호르티 2세)을 납치하여 호르티에게 휴전을 철회하고, 라카토시 정부를 폐지하고, 살십자당 지도자 페렌츠 셜러시를 총리로 임명하도록 강요했다. 셜러시는 새로운 파시스트 국민 통합 정부의 총리가 되었고, 호르티는 퇴위했다. 퇴각하는 독일군은 철도, 도로, 통신 시스템을 파괴했다.

1944년 12월 28일, 벨러 미클로시 임시 총리 대행 하에 헝가리에 임시 정부가 구성되었다. 미클로시와 셜러시의 라이벌 정부는 각각 정당성을 주장했고, 살십자당 정권이 효과적으로 통제하는 영토는 점차 줄어들었다. 1944년 12월 29일 붉은 군대가 부다페스트 포위를 완료했고, 부다페스트 포위전은 1945년 2월까지 계속되었다. 헝가리 제1군의 대부분은 1945년 1월 1일부터 2월 16일 사이에 부다페스트 북쪽에서 파괴되었다. 부다페스트는 1945년 2월 13일 소련 붉은 군대에 무조건 항복했다. 1945년 1월 20일, 헝가리 임시 정부 대표는 모스크바에서 휴전 협정에 서명했다. 셜러시 정부는 국외로 도망쳤다. 공식적으로 헝가리에서의 소련 작전은 1945년 4월 4일, 마지막 독일군이 축출되었을 때 종료되었다.

이 시대는 반유대주의가 심화되는 특징을 보였고, 이는 국가 정치 수준에서 지원되어 1941년부터 1945년까지 40만 명 이상의 유대인이 폭력적으로 사망했다. 전쟁은 인구에게 많은 생명을 앗아갔고, 가장 파괴적인 것은 부다페스트 포위전이었다. 헝가리에서는 제2차 세계 대전의 민간인과 군인 피해자가 약 50만 명이었으며, 절멸 수용소에서 살해된 수십만 명의 피해자가 추가로 발생했다. 국가 기반 시설은 심각하게 손상되었고, 국부의 대부분은 독일과 소련에 의해 빼앗겼다. 재탈환된 모든 영토도 잃었고, 헝가리 민간인 인구는 슬로바키아, 트란스카르파티아, 특히 보이보디나에서 추방과 학살로 이어진 인접 국가에서 공격이 재개되어 더 많은 사람들을 잃었다.

1947년 파리 평화 조약 이후, 헝가리는 트리아농 국경보다 작은 지역을 가지게 되었고, 체코슬로바키아 대표단은 브라티슬라바 교두보를 국가에서 제거하는 데 성공했다. 약탈과 인플레이션에 시달린 국가는 3억 달러의 손해 배상을 지불하라는 명령을 받았다.

헝가리의 제2차 세계 대전 인명 피해와 관련하여, 헝가리 과학 아카데미의 타마스 스타크는 군사 손실을 300,000~310,000명으로 계산했으며, 여기에는 전투에서 사망한 110,000~120,000명과 소련에서 실종 및 전쟁 포로 200,000명이 포함된다. 헝가리 군사 손실에는 슬로바키아, 루마니아 및 유고슬라비아의 대헝가리의 병합 영토에서 징집된 110,000명의 남성과 군대 노동 부대에 징집된 유대인 20,000~25,000명의 사망이 포함된다. 민간인 피해자 약 80,000명에는 1944~1945년 군사 작전과 공습으로 사망한 45,500명[77]과 28,000명의 로마인 집단 학살[78]이 포함된다. 유대인 홀로코스트 희생자는 총 600,000명(1938년과 1941년 사이에 병합된 영토에서 300,000명, 1938년 이전 시골에서 200,000명, 부다페스트에서 100,000명)[79]이었다.

5. 5. 1. 추축국 가담

1930년대 후반, 나치 독일의 영향력이 커지면서 헝가리는 점차 추축국에 가담하게 되었다. 독일은 헝가리에게 빈 중재를 통해 체코슬로바키아와 루마니아로부터 영토를 얻도록 압력을 가했다. 이는 헝가리가 추축국에 더욱 기울어지는 계기가 되었다.1938년 11월 2일, 제1차 빈 중재로 헝가리는 체코슬로바키아 남부의 일부 지역을 할양받았다. 이 지역은 주로 헝가리인이 거주하는 곳이었다. 1939년 3월, 독일이 체코슬로바키아를 해체하자 헝가리는 카르파티아 루테니아를 점령했다.

1940년 8월 30일, 제2차 빈 중재에서는 루마니아로부터 트란실바니아 북부를 할양받았다. 이 지역 역시 헝가리인과 루마니아인이 혼재되어 있었다. 이러한 영토 확장은 헝가리 사회에서 민족주의적 열망을 고취시켰지만, 동시에 주변국과의 관계를 악화시켰다. 특히 루마니아는 헝가리에 대한 불만을 품게 되었고, 이는 양국 관계에 장기간 부정적인 영향을 미쳤다.

헝가리는 영토 확장을 위해 추축국에 협력했지만, 동시에 전쟁에 대한 우려도 가지고 있었다. 그러나 독일의 압력과 영토적 야망으로 인해 결국 추축국에 가담하게 되었다. 이는 헝가리가 제2차 세계 대전의 소용돌이에 휘말리는 결정적인 계기가 되었다.

5. 5. 2. 유대인 학살

1941년, 헝가리 정부는 독일의 압력에 굴복하여 반유대인 법률을 제정하고 유대인들의 시민적 권리를 박탈했다. 1944년 3월 독일이 헝가리를 점령한 후 아돌프 아이히만(Adolf Eichmann)이 이끄는 나치 친위대(SS)는 유대인 학살을 본격적으로 시작했다. 헝가리 협력자들의 도움을 받아 게토를 설치하고 유대인들을 강제로 이주시켰다.1944년 5월부터 7월까지 약 44만 명의 헝가리 유대인들이 아우슈비츠-비르케나우(Auschwitz-Birkenau) 절멸 수용소로 이송되어 대부분이 도착 즉시 살해되었다. 라울 발렌베리(Raoul Wallenberg)와 같은 외교관들의 노력으로 수천 명의 유대인들이 구출되기도 했지만, 홀로코스트 기간 동안 약 56만 5천 명의 헝가리 유대인들이 목숨을 잃었다. 헝가리에서 벌어진 유대인 학살은 유럽 역사상 가장 잔혹한 범죄 중 하나로 기록되고 있다.

5. 5. 3. 소련군의 침공과 종전

1944년, 제2차 세계 대전이 막바지에 이르면서 소련군은 헝가리 영토로 진격해 들어왔다. 3월 19일 독일군이 마르가레테 작전을 실행하여 헝가리를 점령했다. 미클로시 호르티는 섭정 자리를 유지했지만, 실권은 독일군에게 있었다. 10월 15일, 호르티는 소련에 항복을 시도했으나 실패하고 독일군에 의해 강제로 사임당했다. 그의 뒤를 이어 페렌츠 살러시가 이끄는 화살십자당이 정권을 잡았고, 헝가리는 독일의 동맹국으로 계속 전쟁에 참여했다.소련군의 진격은 1944년 가을부터 시작되어 부다페스트 공방전과 같은 격렬한 전투가 벌어졌다. 1945년 2월, 부다페스트가 함락되면서 헝가리 영토 대부분이 소련군의 통제하에 들어갔다. 헝가리 전역은 1945년 4월 4일 소련군의 승리로 끝났으며, 헝가리는 공식적으로 추축국에서 이탈하여 연합국의 일원이 되었다.

전쟁이 끝난 후 헝가리는 소련의 영향권 아래 놓이게 되었고, 공산주의 정권이 수립되는 과정을 겪게 된다.

5. 6. 전후 공산주의 시대

헝가리는 제2차 세계 대전 이후 1946년 2월 1일에 왕제가 폐지되고, 헝가리왕국은 완전히 붕괴하였다. 이후 파리 조약(1947년)에 따라 전쟁으로 얻은 영토를 모두 잃고 1938년 1월 1일 당시의 국경으로 돌아갔으며, 소련에 의해 헝가리 인민 공화국이 선포되었다. 소비에트연방 점령하의 헝가리에서는, 1949년 사회주의 공화국을 표방한 헝가리 공화국(제2공화국)이 성립하였다.헝가리에서는 제2차대전 후 1946년 2월에 공화제가 실시되고 소지주당을 제1당으로 하는 4개 정당 연립 정권이 발족하였다. 그 후 1947년 8월의 총선거에서 공산당은 제1당으로 진출하고 이의 지도를 받는 민족독립전선은 60.8%를 차지하였다. 이듬해 6월에는 공산당이 사회당과 합병해서 근로자당으로 개칭하고, 1949년 5월의 총선거에서는 99.8%를 얻었으며, 그 해 8월 20일에는 신헌법을 공포하여 인민공화국이 발족하였다.

헝가리에서는 처음으로 소비에트 블록 공산주의에 대한 최초의 대규모 반대 운동으로, 헝가리 국민들이 자유, 민주주의, 정치 탄압 종식을 요구한 1956년 헝가리 혁명(1956년 10월 23일)이 일어났다. 혁명에 의해 10월 24일 수상으로 임명된 임레 너지는 소련의 간섭에서 벗어나고자 바르샤바 조약 기구 탈퇴를 선언했다. 그러자 소련의 붉은 군대가 헝가리를 침공하여 반공 시위를 무력으로 진압하고 독자 노선 추구를 이끈 임레 너지를 사형시키는 등, 혁명 지도자들을 죽이면서 혁명은 좌절되었다.

라코시 마차시(1952~1953년 수상)는 당의 명칭을 사회주의노동자당으로 개칭하고 당의 숙청을 단행했다. 또한 작가연맹을 해산시키고, 노동자평의회를 금지시켰으며, 1959년부터 1961년에 걸쳐서 농업집단화를 완성하였다. 하지만 이후 헝가리는 중앙유럽의 민주화를 주도한다. 카다르 야노시 제1서기는 소련의 제22차 당대회 후에 새로운 노선을 채용하고, 1962년 8월에는 라코시, 케레 등 스탈린주의자를 일소하였으며, 이듬해 3월에는 의거로 체포되어 있던 정치범들을 모두 석방시켰다.

1980년대 후반, 소련의 페레스트로이카와 함께 공산당(헝가리사회주의노동자당) 독재의 한계가 드러났다. 헝가리 민주화 운동의 결과, 1989년 5월 헝가리는 서방측의 오스트리아와의 국경에 설치되어 있던 철조망 "철의 장막"을 철거하고 국경을 개방하였다. 1989년 8월에는 헝가리사회주의노동자당이 하야하고, 1989년 10월 23일에는 신헌법(헝가리공화국헌법)의 시행으로, 다당제와 대통령제를 기반으로 한 자유민주주의와 시장경제를 도입하고 국호를 헝가리 공화국으로 변경했다. 이로써 헝가리 인민 공화국은 완전히 붕괴하였다. 헝가리는 1980년대 말 바르샤바 조약 기구 폐지와 코메콘 폐지도 주도하였다.

제2차 세계 대전 이후 1946년에 왕정이 폐지되고, 헝가리 공화국(제2공화국)이 수립되었다. 그러나 헝가리는 이오시프 스탈린의 지도 하에 있던 소비에트 연방의 영향 아래에 놓였고, 공산주의 정당인 헝가리 노동자당의 영향력이 확대되었다. 1949년에는 헝가리 인민 공화국이 수립되어, 동구권에 편입된 공산주의 체제의 일당 독재제 국가가 되었다. 노동자당의 서기장 라코시 마차시는 충실한 스탈린주의자였으며, 반대 세력을 숙청했다.

5. 6. 1. 공산 정권 수립

1945년 제2차 세계 대전 종전 후, 헝가리에서는 1946년 2월 공화정이 수립되었고, 소지주당을 제1당으로 하는 연립 정권이 발족했다. 1947년 8월 총선에서 헝가리 공산당이 제1당으로 부상하며, 공산당의 지도를 받는 민족독립전선이 60.8%의 지지를 얻었다. 1948년 6월, 공산당은 사회당과 강제 합병하여 헝가리 노동자당으로 개칭되었고, 1949년 5월 총선에서는 99.8%의 압도적인 지지를 받았다. 같은 해 8월 20일, 신헌법을 공포하며 헝가리 인민 공화국이 공식적으로 출범했다. 이로써 헝가리는 소비에트 블록의 위성 국가가 되었다.1944년 9월부터 1945년 4월까지 소련군이 헝가리를 점령했고, 부다페스트 공방전으로 인해 도시는 심각한 파괴를 겪었다. 1944년 12월 22일, 소련의 통제 하에 있던 데브레첸에서 미클로시가 이끄는 임시 국민 정부가 구성되어 공공 부문 개편, 토지 개혁, 초등 교육 현대화 등을 추진했다.[80]

1947년 파리 조약에 따라 헝가리는 1938년부터 1941년 사이에 획득한 모든 영토를 상실했으며, 비엔나 중재는 무효화되었다.[81] 소련은 자카르파티아를 병합했다. 1946년에서 1948년 사이에는 24만 명의 독일계 헝가리인들이 독일로 추방되었고, 헝가리와 체코슬로바키아 간에는 강제적인 인구 교환이 이루어졌다.

소련은 헝가리에 공산 정권을 점진적으로 도입할 계획이었으므로, 임시 정부 구성 시 여러 온건 정당 대표를 포함하는 데 신중을 기했다. 1945년 11월, 헝가리에서 전후 동유럽에서 유일하게 자유로운 선거가 실시되었는데, 독립 소지주당이 57%의 득표율로 승리했다. 그러나 헝가리의 소련 사령관 클리멘트 보로실로프는 소지주당이 단독으로 정부를 구성하는 것을 허용하지 않고, 공산주의자, 사회민주당, 국민 농민당을 포함하는 연립 정부 구성을 강요했다. 1946년 2월 1일, 헝가리는 공화국으로 선포되었고, 소지주당 대표 졸탄 틸디가 대통령이 되었다. 머티어스 라코시를 비롯한 공산주의자들은 정부 내 주요 직책을 차지하고 소지주들에게 끊임없이 압력을 가했다. 1947년 2월, 경찰은 "공화국에 대한 음모" 혐의로 소지주당 지도자들을 체포하기 시작했다.[84]

1947년 8월 총선에서 공산주의자들은 선거 사기를 저질렀지만, 의회 의석은 소폭 증가하는 데 그쳤다. 이에 공산주의자들은 전술을 변경하여 민주주의적 외관을 포기하고 공산주의 정권 수립을 가속화하기로 결정했다. 1948년 6월, 사회민주당은 공산당에 강제 흡수되어 헝가리 노동자당을 구성하게 되었다.

결국, 모든 정당은 1949년 2월 인민 전선이라는 연합으로 통합되었고, 야당은 불법화되거나 망명을 강요받았다. 1949년 8월 18일, 의회는 1949년 헝가리 헌법을 통과시켰고, 국호는 헝가리 인민 공화국으로 변경되었다.

제2차 세계 대전 이후 1946년에 왕정이 폐지되고, 헝가리 공화국(제2공화국)이 성립되었으나, 헝가리는 이오시프 스탈린의 지도 하에 있던 소비에트 연방의 영향 아래 놓였다. 1949년에는 헝가리 인민 공화국이 수립되어, 동구권에 편입된 공산주의 체제의 일당 독재제 국가가 되었다.

라코시는 충실한 스탈린주의자였으며, 반대 세력을 숙청했다.

5. 6. 2. 1956년 헝가리 혁명

헝가리에서는 제2차대전 후 1946년 2월에 공화제가 실시되고 소지주당을 제1당으로 하는 4개 정당 연립정권이 발족하였다. 그 후 1947년 8월의 총선거에서 공산당은 제1당으로 진출하고 이의 지도를 받는 민족독립전선은 60.8%를 차지하였다. 이듬해 6월에는 공산당이 사회당과 합병해서 근로자당으로 개칭하고, 1949년 5월의 총선거에서는 99.8%를 얻었으며, 그 해 8월 20일에는 신헌법을 공포하여 인민공화국이 발족하였다. 헝가리에서는 처음으로 소비에트 블록 공산주의에 대한 최초의 대규모 반대 운동으로, 헝가리 사람들이 자유, 민주주의, 정치 탄압 종식을 요구한 헝가리 혁명(1956년 10월 23일)이 일어났다. 혁명에 의해 10월 24일 수상으로 임명된 임레 너지는 소련의 간섭에서 벗어나고자 바르샤바 조약 기구 탈퇴를 선언했다. 그러자, 소련의 붉은 군대가 헝가리를 침공하여 반공 시위를 무력으로 진압하여 강제로 혁명을 무너뜨리고 독자 노선 추구를 이끈 임레 너지를 사형시키는 등, 혁명 지도자들을 죽이면서 혁명은 실패하였다. 1956년 10월의 '헝가리 의거'가 있은 뒤에 라코시(1952∼1953년 수상)는 당의 명칭을 사회주의노동자당으로 개칭하고 당의 숙청을 단행했다. 또한 작가연맹을 해산시켰으며, 노동자평의회를 금지시켰으며, 1959년부터 61년에 걸쳐서 농업집단화를 완성하였다. 하지만 이후 헝가리는 중앙유럽의 민주화를 주도한다. 카다르 제1서기는 소련의 제22차 당대회 후에 새로운 노선을 채용하고, 1962년 8월에는 라코시·케레 등 스탈린주의자를 일소하였으며, 이듬해 3월에는 의거로 체포되어 있던 정치범들을 모두 석방시켰다. 1980년대 후반이 되자, 소련의 페레스트로이카와 함께, 공산당(헝가리사회주의노동자당) 독재의 한계가 드러났다. 1980년대 후반의 헝가리민주화운동의 결과, 1989년 5월, 헝가리는 서방측의 오스트리아와의 국경에 설치되어 있던 철조망 "철의 커튼"을 철거하고 국경을 개방하였다. 1989년 8월에는 헝가리사회주의노동자당이 하야하고, 1989년 10월 23일에는 신헌법(헝가리공화국헌법)의 시행으로, 다당제와 대통령제를 기반으로 한 자유민주주의와 시장경제를 도입하고 국호를 헝가리 공화국으로 변경했다. 이로써 헝가리 인민 공화국은 명실 공히 붕괴하였다. 헝가리는 1980년대 말 바르샤바 조약 폐지와 코메콘 폐지도 주도하였다.1956년 10월 23일, 부다페스트에서 벌어진 평화적인 학생 시위는 개혁과 더 큰 정치적 자유를 요구하는 16개의 헝가리 혁명가들의 요구사항 목록을 만들어냈다. 학생들이 이러한 요구사항들을 방송하려 하자, 국가보호청은 일부를 체포하고 최루탄으로 군중을 해산시키려 했다. 학생들이 체포된 사람들을 구출하려 하자 경찰이 발포했고, 이는 1956년 헝가리 혁명으로 이어진 일련의 사건들을 촉발했다.

장교와 병사들이 부다페스트 거리에서 학생들과 합류했고, 스탈린의 동상이 무너졌다. 헝가리 노동인민당 중앙위원회는 이러한 전개에 대응하여 소련의 군사적 개입을 요청하고 너지(Nagy)를 새로운 정부의 수장으로 임명하기로 결정했다. 10월 24일 새벽, 소련 전차들이 부다페스트에 진입했다. 10월 25일, 소련 전차들은 국회의사당 광장에서 시위대에 발포했다. 이러한 사건에 충격을 받은 헝가리 노동인민당 중앙위원회는 게뢰(Gerő)를 강제로 사임시키고, 그를 카다르(Kádár)로 교체했다.

너지는 코슈트 라디오 방송에 출연하여 자신이 각료회의 의장으로서 정부의 지도력을 맡았다고 발표했다. 그는 또한 "헝가리 공공생활의 광범위한 민주화, 우리 민족 고유의 특성에 따른 헝가리식 사회주의의 실현, 그리고 우리 고귀한 국가적 목표인 노동자의 생활 조건의 획기적인 개선을 실현하겠다"고 약속했다. 10월 28일, 너지와 카다르, 게자 로손치(Géza Losonczy), 안탈 아프로(Antal Apró), 카로이 키스(Károly Kiss), 페렌츠 뮌니히(Ferenc Münnich), 졸탄 사보(Zoltán Szabó)를 포함한 그의 지지자들은 헝가리 노동인민당을 장악했다. 동시에 혁명적인 노동자 평의회와 지역 민족 위원회가 헝가리 전역에서 결성되었다.

당의 지도자 교체는 정부 신문 ''사바드 네프''("자유 인민")의 기사에 반영되었다. 10월 29일, 신문은 새 정부를 환영하고 헝가리의 정치 상황에 영향을 미치려는 소련의 시도를 공개적으로 비판했다. 10월 30일, 너지는 민드젠티 추기경과 다른 정치범들을 석방한다고 발표했다. 그는 또한 자신의 정부가 일당제를 폐지할 의향이 있다고 국민들에게 알렸다. 이어서 틸디(Tildy), 케틀리(Kéthly), 파르카스(Farkas)는 소농당, 사회민주당, 페퇴피(옛 농민)당의 복귀에 대해 언급했다.

너지의 가장 논란이 많은 결정은 11월 1일에 이루어졌는데, 그는 헝가리가 바르샤바 조약에서 탈퇴하고 헝가리의 중립을 선언한다고 발표했다. 그는 국제 연합에 소련과의 분쟁에 개입해 줄 것을 요청했다. 11월 3일, 너지는 자신의 연립 정부에 대한 세부 사항을 발표했다. 여기에는 공산주의자(카다르, 죄르지 루카치, 게자 로손치), 소농당의 3명(틸디, 벨라 코바치, 이슈트반 사보), 사회민주당 3명(케틀리, 줄라 켈레만, 조셉 피셔), 그리고 2명의 페퇴피 농민(이슈트반 비보, 파르카스)이 포함되었다. 팔 말레테르가 국방부 장관으로 임명되었다.

흐루쇼프는 이러한 전개에 점점 더 우려를 표했고, 1956년 11월 4일 붉은 군대를 헝가리로 보냈다. 소련 전차들은 즉시 헝가리의 비행장, 고속도로 교차로 및 교량을 점령했다. 헝가리 전역에서 전투가 벌어졌고, 헝가리군은 빠르게 패배했다. 헝가리 봉기 동안 약 2만 명이 사망했는데, 거의 모두 소련의 개입 중에 발생했다. 너지는 체포되어 1958년 처형될 때까지 투옥되었다. 처형되거나 수감 중에 사망한 다른 정부 각료 또는 지지자로는 말레테르, 로손치, 아틸라 시게티(Attila Szigethy), 미클로스 기메스(Miklós Gimes)가 있다.

하지만 1956년에 소련의 니키타 흐루쇼프가 "스탈린 격하 운동"을 벌여 탈 스탈린화를 시작하자, 라코시가 실각했다. 그러나 후임인 게뢰 에르뇌 역시 스탈린주의자였기 때문에 반발한 시민들이 대규모 시위를 일으켰다. 또한, 압제의 상징이었던 비밀 경찰 헝가리 국가보위청의 건물이 습격당하고, 직원이 시민들에게 사형당하는 사건이 벌어졌다.

이를 진압하지 못한 정부는 국민들에게 인기가 높았던 전 총리 너지 임레를 총리로 임명하여 사태 수습을 시도했다. 그러나 사태를 심각하게 본 소련은 개입을 결정하고, 소련군과 바르샤바 조약 기구군이 헝가리를 침공했다. 이 결과 시민 약 2만 명이 살해되었으며, 너지를 비롯한 다수의 간부들이 처형되었다. 또한 20만 명 이상의 난민이 헝가리에서 탈출했다[128]。

5. 6. 3. 카다르 시대

헝가리에서는 헝가리 혁명(1956년 10월 23일)이 일어났다. 혁명에 의해 수상으로 임명된 임레 너지는 소련의 간섭에서 벗어나고자 바르샤바 조약 기구 탈퇴를 선언했다. 소련의 붉은 군대가 헝가리를 침공하여 반공 시위를 무력으로 진압하고 임레 너지를 사형시키는 등 혁명 지도자들을 죽이면서 혁명은 실패하였다.1956년 10월의 '헝가리 의거'가 있은 뒤에 라코시는 당의 명칭을 사회주의노동자당으로 개칭하고 당의 숙청을 단행했다. 또한 작가연맹을 해산시켰으며, 노동자평의회를 금지시켰으며, 1959년부터 61년에 걸쳐서 농업집단화를 완성하였다. 이후 헝가리는 중앙유럽의 민주화를 주도한다. 카다르 제1서기는 소련의 제22차 당대회 후에 새로운 노선을 채용하고, 1962년 8월에는 라코시·케레 등 스탈린주의자를 일소하였으며, 이듬해 3월에는 의거로 체포되어 있던 정치범들을 모두 석방시켰다.

1980년대 후반이 되자, 소련의 페레스트로이카와 함께, 공산당(헝가리사회주의노동자당) 독재의 한계가 드러났다. 1980년대 후반의 헝가리민주화운동의 결과, 1989년 5월, 헝가리는 서방측의 오스트리아와의 국경에 설치되어 있던 철조망 "철의 커튼"을 철거하고 국경을 개방하였다. 1989년 8월에는 헝가리사회주의노동자당이 하야하고, 1989년 10월 23일에는 신헌법(헝가리공화국헌법)의 시행으로, 다당제와 대통령제를 기반으로 한 자유민주주의와 시장경제를 도입하고 국호를 헝가리 공화국으로 변경했다. 이로써 헝가리 인민 공화국은 붕괴하였다. 헝가리는 1980년대 말 바르샤바 조약 폐지와 코메콘 폐지도 주도하였다.

권력을 잡은 후, 카다르는 혁명가들을 공격했다. 21,600명의 기성세력(민주주의자, 자유주의자, 개혁 공산주의자 포함)이 투옥되었고, 13,000명이 구금되었으며, 400명이 살해되었다. 그러나 1960년대 초, 카다르는 "우리에게 반대하지 않는 자는 우리와 함께한다"라는 구호 아래 새로운 정책을 발표했는데, 이는 라코시의 "우리와 함께하지 않는 자는 우리에게 반대한다"라는 발언을 수정한 것이다. 그는 일반 사면을 선언하고, 비밀 경찰의 과도한 행위를 점차 억제했으며, 자신과 그의 정권에 대한 1956년 이후의 적대감을 극복하기 위해 비교적 자유로운 문화 및 경제 정책을 도입했다.

1966년, 중앙 위원회는 "신경제 메커니즘"을 승인했다. 이후 20년 동안 비교적 조용했던 국내 상황에서, 카다르 정부는 소규모 정치 및 경제 개혁에 대한 압력과 개혁 반대자들의 반대 압력에 번갈아 가며 대응했다. 1980년대 초, 그는 지속적인 경제 개혁과 제한적인 정치 자유화를 달성했으며, 서방과의 무역을 장려하는 외교 정책을 추진했다. 그럼에도 불구하고, 신 경제 메커니즘은 수익성이 없는 산업을 지원하기 위해 발생한 외채 증가로 이어졌다.

헝가리의 서방식 민주주의로의 전환은 이전 소련 블록 국가들 중에서 가장 순조로웠다. 1988년 말, 당과 관료 내 활동가들과 부다페스트에 기반을 둔 지식인들은 변화에 대한 압력을 증가시켰다. 이들 중 일부는 개혁 사회주의자가 되었고, 다른 이들은 정당으로 발전할 운동을 시작했다. 젊은 자유주의자들은 젊은 민주주의자 연맹(피데스)을 결성했고, 소위 민주적 야당의 핵심 세력은 자유 민주주의자 연합(SZDSZ)을 결성했으며, 민족 야당은 헝가리 민주 포럼(MDF)을 설립했다. 시민 활동은 1956년 혁명 이후 볼 수 없었던 수준으로 격화되었다.

커다르 야노시는 너지 노선을 단절하고 소련과의 우호를 강조함으로써 동란 후의 혼란을 수습했다.

1961년, 커다르는 융화적인 신 노선을 내세우며 온건한 정치 노선을 밟았다. 1968년에는 신 경제 메커니즘이라고 칭하는 경제 개혁이 이루어져 시장 경제가 도입되었다. 이 이후 헝가리의 정치 체제는 굴라시 공산주의(:en:Goulash Communism)[129]라고 불리고 있다. 헝가리는 다른 동유럽 국가에 비해 경제 상태가 양호했지만, 커다르 정권이 오래 지속되면서 점차 침체되었다.

5. 7. 제3공화국 (1989~)