국민복

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

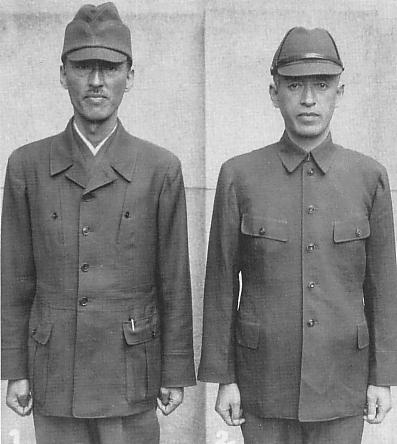

국민복은 1930년대 후반 일본의 경제난에 대응하기 위해 제정된 의복이다. 1940년 11월 1일 칙령 제725호 "국민복령"으로 법제화되었으며, 전시 물자 통제와 국민 생활 합리화를 목표로 했다. 초기에는 상의, 중의, 하카마 등으로 구성되었으며, 이후 모자, 외투, 장갑, 구두 등이 추가되었다. 국민복은 갑호와 을호로 나뉘어 청소년용과 일반용으로 권장되었으며, 1943년에는 재질 규정이 완화되고 각반 착용이 가능해지는 등 변화를 겪었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본 제국의 문화 - 방언찰

방언찰은 1960년대부터 1990년대까지 표준어 사용 강요를 목적으로 학교, 직장, 군대 등에서 시행된 제도로, 방언 사용 금지와 벌칙 부과를 통해 언어적 다양성 억압 및 지역 문화 훼손을 야기했다. - 일본 제국의 문화 - 일본의 근현대문학사

일본의 근현대 문학은 메이지 시대 이후 서양 문물의 영향으로 시작되어 사실주의, 낭만주의, 자연주의, 반자연주의 등 다양한 흐름을 거치며 발전했고, 쇼와 시대에는 국책 문학, 전후파 문학을 거쳐 헤이세이 시대에 이르러 대중 문학의 발전과 함께 문학의 형태가 변화했다. - 일본의 의상 - 훈도시

훈도시는 일본의 전통 속옷으로, 다양한 종류와 형태가 존재하며, 전통 행사, 스모, 연극 등에서 사용되고 문화적 의미를 지닌다. - 일본의 의상 - 세일러복

세일러복은 19세기 영국 해군 갑판복에서 유래하여 아동복, 여성 패션, 교복 등으로 유행했으며, 큰 칼라와 넥타이가 특징이고, 일본 대중문화에서 젊음과 여성 청소년을 상징하는 이미지로 사용된다. - 제2차 세계 대전 중 일본 - 국가총동원법

국가총동원법은 1938년 일본에서 전시 또는 유사시 국방 목표 달성을 위해 인적·물적 자원을 총동원할 목적으로 제정되어 국민 징용, 물자 통제 등 광범위한 권한을 정부에 부여했으나, 1945년 폐지되었고 과도한 권한 위임과 자유 침해로 비판받았다. - 제2차 세계 대전 중 일본 - 일본의 항복

제2차 세계 대전에서 일본은 이오지마와 오키나와 함락, 본토 침공 위협, 경제 붕괴 직전 상황, 히로시마·나가사키 원폭 투하, 소련의 대일 참전 등으로 항복을 결정, 1945년 8월 15일 옥음방송을 통해 패전을 선포하고 9월 2일 항복 문서에 서명했다.

| 국민복 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 유형 | 군복식 제복 |

| 착용 시기 | 1940년대 |

| 국가 | 일본 제국 |

| 상세 정보 | |

| 종류 | 갑호, 을호 |

| 관련 용어 | 고쿠민후쿠(국민복) 기레이쇼(의례장) 교와후쿠 가이후쿠 |

2. 역사

국민복은 계절에 관계없이 입을 수 있었고, 격식을 갖춘 자리에서는 국민복 의례장을 착용하여 예장으로 활용할 수 있었다. 1942년 이후에는 전국의 학생들이 공통으로 착용하는 통학복으로도 지정되는 등 당시 남성들 사이에서 널리 채택되었으며, 전시 상황에서 섬유 재료를 절약하고 전의를 고양하는 데 일정한 효과를 발휘했다.[8]

하지만 전시였기 때문에 자유롭게 구매할 수는 없었다. 1942년 2월 1일부터 의류품에도 배급 제도(점수 표제)가 도입되어, 도시 지역 주민에게는 1인당 연간 100점이 주어졌고, 그 안에서 점수화된 의류품을 선택해야 했다. 국민복은 학생복과 함께 14점으로 책정되어 수트 한 벌(31점)보다 낮은 점수로 구매할 수 있었다.[8]

국가 총력전 체제에서 군복으로 쉽게 전환할 수 있는 복장을 보급하는 것은 국방력을 강화하는 데 기여했다. 종전 직전에는 '''「대동아 전쟁 육군 하사관 병복제 특례」(쇼와 19년 12월 1일 칙령 제652호)'''가 쇼와 20년 6월 22일 칙령 제384호 '''「대동아 전쟁 육군 하사관 병복제 특례 중 개정의 건」'''에 의해 개정되었다. 이 개정에서는 '''「대동아 전쟁 육군 군인 복제 특례」'''로 명칭이 변경됨과 동시에, 군복 대신 국민복을 사용하는 것이 허용되었다 (동 제2조 표).

이러한 칙령에 앞서 오키나와 전투에서도 시민과 학도들이 방위대원으로서 정규군의 지휘 아래 국민복을 입고 전투에 참가했다. 그러나 국민복이 군복과 매우 유사했기 때문에 오키나와 전투나 사할린 전투 등에서 미국군이나 소련 적군이 국민복을 착용한 비전투원을 사살하는 경우가 많이 발생했다.[9]

한편, 국민복과 같은 취지로 여성용 의복인 부인 표준복이 1941년부터 연구되어 1942년 4월에 결정되었지만, 국민복만큼 널리 보급되지는 못하고 거의 입지 않았다.[7]

국민복령은 1947년 4월 18일 법률 제72호 '''「일본국 헌법 시행 시 현행 효력을 가지는 명령의 규정의 효력 등에 관한 법률」'''에 의해 실효되었다.

2. 1. 제정 배경

1938년(쇼와 13년), 후생성 사회국은 물가 상승에 대한 대책으로 국민복 제정을 검토하기 시작했다. 같은 해 4월 13일, 가와 도요히코, 모토이다 사치오 등 식자 및 관계 단체가 참여한 서민 경제 보호 좌담회가 개최되었다. 이 시점에서 국민복은 와이셔츠나 넥타이를 착용할 필요가 없는 간소한 복장으로, 천은 내구성이 좋고 저렴하며 위생적인 것이어야 한다는 구상이 만들어졌다.[5]1940년(쇼와 15년)에 들어서면서 전시 물자 통제령 하에서 국민 의생활의 합리화 및 간소화를 주 목적으로, 후생성 및 육군성의 관리 하에 있던 피복 협회에 의해 국민복이 만들어졌다. 이후 '''쇼와 15년 11월 1일 칙령 725호 「국민복령」'''에 의해 법제화되었다. 이 시기 제2차 고노에 내각의 국무대신 호시노 나오키가 국민복을 착용한 모습이 영상으로 확인된다.[6]

2. 2. 제정 과정

1938년(쇼와 13년), 후생성 사회국은 물가 앙등 대책으로 국민복 제정을 검토하기 시작했다. 같은 해 4월 13일, 가와 도요히코, 모토이다 사치오 등 유식자, 관계 단체가 참여한 서민 경제 보호 좌담회가 개최되었다. 이 시점에서 국민복은 와이셔츠나 넥타이가 필요 없는 간소한 복장으로, 천은 내구성이 있고 저렴하며 위생적이어야 한다는 구상이 만들어졌다.[5]1940년(쇼와 15년)부터는 전시 물자 통제령 아래에서 국민 의생활을 합리화하고 간소화하는 것이 주된 목적이 되었다. 후생성 및 육군성의 관리 아래에 있던 피복 협회에서 국민복을 만들었으며, 이후 '''쇼와 15년 11월 1일 칙령 725호 「국민복령」'''으로 법제화되었다. 이 시기 제2차 고노에 내각의 국무대신 호시노 나오키가 국민복을 착용한 모습이 영상으로 확인된다.[6]

3. 구성 및 변천

1940년 5월 5일 피복협회에서 발행한 책자 「국민복(남자용)의 안내」에서는 국민복을 상의, 중의, 하카마로 구성한다고 하였으며[10], 하카마 형식은 자유였다.[11] 같은 해 11월 국민복령에서는 모자, 외투, 장갑, 구두가 추가되었고, 하카마 제식이 정해졌다(국민복령 별표 제1). 모자와 외투도 제식이 정해졌지만, 예장 시 외에는 자유롭게 사용하도록 하였다.

상의, 하카마, 예장 시 외투와 모자는 "갈색 융 또는 갈색 포(국방색)"로 소재와 색이 정해졌지만, 색조는 군복처럼 엄격하게 요구되지는 않았다.[12] 예장 시 장갑은 흰색이었다.

하의는 초기에는 자유 형식이었으나,[11] 1940년 11월 국민복령에 의해 제식이 정해졌다(국민복령 별표 제1).

국민복령에 의해 새롭게 제정된 모자는 일본 고유의 에보시를 본뜬 것으로,[14] 추울 때는 양쪽의 접힌 부분을 내려 귀를 덮을 수 있었다. 을호 착용 시에는 육군의 쇼와 13년 제략모(통칭 전투모) 형태를 사용할 수도 있었다.

1943년 칙령 제499호 "국민복 제식 특례"에 의해 상의, 하의 및 예장용 외투의 소재에 관한 규정이 완화되었다(국민복 제식 특례 제1조). 각반 착용이 가능하게 되었으며(동 3조), 이때 착용하는, 밑단을 단추로 여미는 디자인의 하의가 추가되었다(동 4조). 디자인이 단순하고 군복(당시의 98식, 혹은 3식 군복)에 더 가까운 을호를 중심으로 제조하게 되었다.

3. 1. 상의

1940년 5월 5일에 발표된 국민복 상의는 1호부터 4호까지 4종류가 있었다. 모두 싱글 브레스트의 5개 단추가 달려 있었고, 가슴과 허리에 4개의 주머니가 있었다.

| 종류 | 설명 |

|---|---|

| 1호 (후의 갑호) | 깃은 세움 접어 깃식 옷깃을 약간 연 형태로, 깃을 세우거나 옷깃을 여는 형태로 모두 착용할 수 있었다. 사이드 벤츠에 옷자락 모양과 띠 모양이 있었고, 주머니는 가슴이 세로형의 일본식, 허리는 플랩이 달린 패치 포켓이었다. |

| 2호 | 옷자락 모양과 띠 모양이 없으며, 센터 벤츠에 가슴 주머니는 플랩이 달린 웰트 포켓이었다. |

| 3호 | 양복형으로 제작되었으며 깃은 옷깃을 여는 형태 전용이었다. 가슴과 허리에 4개의 플랩이 달린 웰트 포켓이 있었다. |

| 4호 (후의 을호) | 3호와 같은 형태로 제작되었으며, 깃이 세움 접어 깃 전용이었다. |

1940년 11월 공포된 국민복령에서는 갑호와 을호의 2종류로 정리되었다. 갑호는 1호, 을호는 4호의 디자인이 그대로 계승되었다. 을호의 깃은 1호와 같은 세움 접어 깃식 옷깃을 약간 여는 형태로도 가능하여, 구 3호와 4호의 겸용이라고 할 수 있다. 3호 국민복을 이미 제작한 경우 깃을 개조하면 을호 국민복으로 할 수 있었으며, 이 개조는 용이하다고 안내되었다. 갑호는 일반용, 을호(4호)는 청소년의 단복이나 제복으로 권장되었지만, 일반 사용도 권장되었다.

3. 2. 중의

중의는 일본의 깃이나 세로형 물건 넣는 곳(포켓)과 같은 일본 고유의 의복 특징을 살린 것으로[15], 국민복 제정에 있어 특히 창의적으로 고안되었다고 한다[11]. 와이셔츠, 칼라 및 조끼를 겸한 옷으로, 넥타이는 불필요하다. 하복으로 단독으로도 입을 수 있었다. 상의를 깃을 연 상태로 입을 경우, 와이셔츠와 넥타이를 착용할 수 있었고, 실제로 그러한 착용법을 한 사람도 있었지만, 이것은 국민복이라고 할 수 없었으며(국민복령 제6조), 바람직하지 않다고 여겨졌다[15]。5월 5일에 발표된 중의는 1호부터 4호까지 4종류가 있었지만, 11월의 국민복령에서 갑호와 을호의 2종류로 정리되었다[16]。

| 종류 | 설명 |

|---|---|

| 1호 (후의 갑호) | 형식은 1호 상의에 준하며, 깃이 라펠이 없는 일본식 깃형이었다. 덧깃과 덧소매를 할 수 있으며, 허리띠와 허리 포켓은 자유였다. 국민복령에서는 갑호가 되었다. 이때, 허리띠는 분리식으로 규정되었으며, 예장 시에는 덧깃을 부착하도록 했다. |

| 2호 | 깃은 라펠을 부착할 수 있었다. 양쪽 가슴에 덮개가 있는 패치 포켓이 있으며, 허리 포켓은 자유였다. |

| 3호 (후의 을호) | 일본식 깃 형식. 등허리띠를 부착할 수 있으며, 등 또는 옆선의 봉제선에는 박스 주름을 넣을 수 있었다. 포켓은, 왼쪽 가슴에 웰트 포켓 하나, 허리 포켓은 자유였다. 국민복령에서 을호가 되었다. 국민복령에서는, 양쪽 허리에 웰트 포켓이 원칙이며, 패치 포켓으로 하거나 부착하지 않을 수 있었다. |

| 4호 | 세운 깃의 일반적인 와이셔츠 형식. |

3. 3. 하의, 모자, 외투 등

하의는 초기에는 자유 형식이었다.[11] 그러나 1940년 11월 국민복령에 의해 제식이 정해졌다(국민복령 별표 제1). 모자와 외투도 제식이 정해졌지만, 예장 시 외에는 적절히 사용하도록 하였다.상의, 하의 및 예장 시의 외투와 모자는 "갈색 융 또는 갈색 포(국방색)"로 소재와 색이 정해졌지만, 색조는 군복처럼 엄밀하게 요구되지는 않았다.[12] 예장 시의 장갑은 흰색이었다.

국민복령에 의해 새롭게 제정된 모자는 일본 고유의 에보시를 본뜬 것으로,[14] 추울 때는 양쪽의 접어 올린 부분을 내려 귀를 덮을 수 있게 되어 있었다. 을호 착용 시에는 육군의 쇼와 13년 제략모(통칭 전투모)형의 것을 사용할 수도 있었다.

1943년 칙령 제499호 "국민복 제식 특례"에 의해 상의, 하의 및 예장용 외투의 소재에 관한 규정이 완화되었다(국민복 제식 특례 제1조). 또한, 각반 착용이 가능하게 되었으며(동 3조), 이때 착용하는, 밑단을 단추로 여미는 디자인의 하의가 추가되었다(동 4조). 그리고 디자인이 단순하고 군복(당시의 98식, 혹은 3식 군복)에 더 가까운 을호를 중심으로 제조하게 되었다.

4. 사회적 영향 및 평가

1938년 (쇼와 13년), 후생성 사회국은 물가 앙등 대책으로 국민복 제정을 검토하기 시작했다. 초기 구상은 와이셔츠나 넥타이가 필요 없는 간소한 복장에, 내구성이 좋고 저렴하며 위생적인 천을 사용하는 것이었다.[5]

1940년 (쇼와 15년)에는 전시 물자 통제령 하에서 국민 의생활 합리화 및 간소화를 위해 후생성 및 육군성 관리 하의 피복 협회가 국민복을 만들었고, '''쇼와 15년 11월 1일 칙령 725호 「국민복령」'''으로 법제화되었다. 제2차 고노에 내각의 국무대신 호시노 나오키가 국민복을 착용한 모습이 영상으로 확인된다.[6]

1942년 2월 1일부터 의류품 배급 제도(점수 표제)가 도입되어, 도시 주민에게 1인당 연간 100점이 주어졌다. 국민복은 학생복과 함께 14점으로 수트 한 벌(31점)보다 낮은 점수로 책정되어, 의류품 선택에서 유리했다.[8]

4. 1. 긍정적 측면

계절에 관계없이 입을 수 있었고, 국민복 의례장을 착용하면 격식을 갖춘 자리에서 예장으로 사용할 수 있는 등 합리성도 고려되었다.[7] 1942년 이후에는 전국 학생의 공통 통학복으로도 지정되었으며, 당시 남성들 사이에서 널리 채택되어 전시의 궁핍한 생활에서 섬유 재료 자원 절약과 전의 고양에 일정한 효과를 발휘했다.[7]4. 2. 부정적 측면

국민복은 1940년 쇼와 15년 11월 1일 칙령 725호 「국민복령」에 의해 법제화되었으나, 강제 착용은 아니었고 태평양 전쟁 후반까지는 입지 않은 사람이 더 많았다.[7] 그러나 국가 총력전에서 군복으로 쉽게 전환할 수 있는 복장을 보급하는 것은 국방력 강화에 기여했다.오키나와 전투에서는 시민과 학도들이 방위대원으로서 정규군의 지도 하에 국민복을 입고 전투에 참가했다. 하지만 국민복이 군복과 매우 유사했기 때문에, 오키나와 전투나 사할린 전투 등에서 미국군이나 소련 적군이 국민복을 착용한 비전투원을 사살하는 사태가 다수 발생하기도 했다.[9]

한편, 여성의 착용이 권장되는 복장으로 부인 표준복이 있었으나, 국민복처럼 보급되지는 않았고 거의 입지 않았다.[7]

참조

[1]

웹사이트

戦時衣生活簡素化実施要綱

http://www.ndl.go.jp[...]

Ndl.go.jp

2012-07-22

[2]

뉴스

A crash course in wartime Japanese terminology for foreign demons

http://www.japantime[...]

Japan Times

[3]

서적

花も嵐も わが一代記

文芸社

[4]

서적

一九四五年夏 最後の日ソ戦

中央公論新社

2001

[5]

뉴스

東京日日新聞

毎日コミュニケーションズ

1938-04-13

[6]

Youtube

日本ニュース第17号

https://www2.nhk.or.[...]

[7]

문서

井上

[8]

뉴스

衣料品に点数切符制、一家年に百点

大阪毎日新聞

1942-01-20

[9]

문서

주보287

[10]

문서

被服協会

[11]

문서

被服協会

[12]

문서

被服協会

[13]

문서

被服協会

[14]

문서

写真週報142

[15]

문서

写真週報142

[16]

문서

被服協会

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com