도연명

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

도연명은 동진 시대의 시인이자 문인으로, 63세에 사망했다. 그는 전원 생활을 묘사하고 은둔자의 삶을 노래한 시와 산문으로 유명하며, 대표작으로는 "귀거래사"와 "도화원기"가 있다. 그의 시는 간결하고 소박하면서도 풍부한 내용으로, 후대 시인들에게 큰 영향을 미쳤으며, 특히 당나라의 왕유, 맹호연, 두보 등에게 존경받았다. 도연명은 은일과 절개를 중시하는 인물로 평가받았으며, 그의 작품은 한국 문학에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도연명 - 도원향

도원향은 도연명의 《도화원기》에 나오는 이상향으로, 현실의 고통 없이 평화롭고 풍요로운 세계를 상징하며 다양한 예술 작품에 영감을 주었고 현대에도 이상적인 공동체의 염원을 담은 상징으로 여겨진다. - 427년 사망 - 구이신왕

구이신왕은 백제의 제19대 국왕으로, 삼국사기에는 즉위 및 사망 연도만 기록되었으나, 일본서기, 송서 등을 통해 목만치의 섭정, 동진으로부터의 책봉, 사구성 축조 등의 활동과 휘가 영(映)이었다는 사실이 알려져 있다. - 365년 출생 - 독발녹단

독발녹단은 선비족 출신으로 형제 상속을 통해 남량의 군주가 되었으며, 후량 공격과 후진 복속, 북량과의 대립을 거쳐 서진에 항복하고 독살되었다. - 365년 출생 - 구겸지

구겸지는 도교 의례 개혁을 시작하여 북위 태무제의 후원을 받아 도교를 국교로 만들었으나, 불교 부활과 개혁의 한계로 일시적인 효과에 그쳤다.

| 도연명 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 본명 | 도잠(陶潛) |

| 자 | 연명(淵明) |

| 출생 | 기원후 365년경 |

| 출생지 | 동진 시대의 시상(柴桑, 현재의 장시성주장시) |

| 사망 | 기원후 427년 |

| 사망지 | 유송 |

| 직업 | 시인, 정치인 |

| 주요 작품 | 도화원기 |

| 인물 정보 (한자 표기) | |

| 간체자 | 陶渊明 |

| 번체자 | 陶淵明 |

| 병음 | Táo Yuānmíng |

| 주음부호 | ㄊㄠˊ ㄩㄢ ㄇㄧㄥˊ |

| 한국어(음독) | 도연명 |

| 로마자 표기 | Tao Yuanming |

| 민난어 | Tô Ian-bîng |

| 광둥어 | Tou Jyun-ming |

| 객가어 | Tôu Yûn-mìhng |

| 다른 이름 | 도잠(陶潛) |

2. 생애

도연명은 젊어서부터 입신양명의 포부를 품고 학문에 힘써 29세에 주의 제주(祭酒) 참군(參軍)으로 관직 생활을 시작했다. 그러나 13년간 지방 관직에 머물렀지만 뜻을 이루지 못하고, 팽택령(彭澤令, 팽택현의 현령)을 80일간 지낸 후 "5두미(五斗米)(다섯 말)의 녹봉 때문에 허리를 굽혀 향리의 소인에게 절할 수 있겠느냐"라며 관직을 버리고 고향으로 돌아갔다.[13] 이때의 심정을 표현한 것이 〈귀거래사(歸去來辭)〉이며, 이듬해에는 <도원전가(歸園田居)> 다섯 수를 지어 벼슬을 그만둔 이유와 전원생활을 좋아하는 마음을 밝혔다.

이후 심양에서 은거하며 명성을 얻었고, 밭을 갈고 자연을 즐기며 맑고 깨끗한 시를 많이 썼다. 문장에도 뛰어나 도화원기와 같은 작품을 남겼다. 술과 국화를 사랑하는 온화한 성격이었으며, 쉬운 말로 인생의 진실을 추구한 시인이었다. 10년 후 조정으로부터 좌저작랑(佐著作郞, 당시 은사에게 주어지던 관직)을 제안받기도 했다.

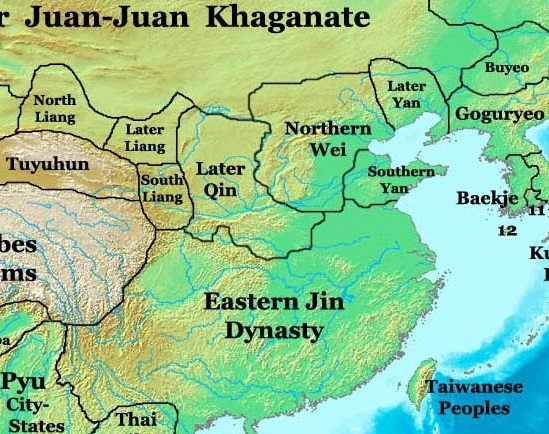

도연명은 동진 (316/317 – 419/420) 시대의 인물로, 동진보다 오래 살았다. 중국 역사상 마지막으로 안정된 시기는 한나라 (기원전 206년 – 서기 220년)였으며, 그 뒤를 이어 삼국 시대로 알려진 다양한 정치적 변동이 일어났다. 이 혼란기에 조씨가 건국한 조위가 잠시 중국을 통일했으나, 곧 사마씨 가문에 의해 진나라가 건국되었다. 사마씨 가문은 부패를 통해 권력을 얻고 유지하는 것으로 유명했다.

사마염이 조위 군주의 왕좌를 찬탈하고 수도를 서쪽의 장안으로 옮긴 뒤 국호를 진으로 고치면서, 연고주의, 부패, 내란, 폭력으로 얼룩진 왕조가 시작되었다. 여러 가문이 권력을 다투었고, 사마씨는 이들과 끊임없이 싸웠다. 이러한 문제는 팔왕의 난 (291–306)에서 절정에 달했는데, 여덟 명의 왕 모두 사마씨였다. 이 직후, 반란군과 도적들이 나라를 휩쓸었다. 이들 중 다수는 한족이 아닌 오호였으며, 그중 하나가 흉노 제국이었다. 이 사건은 오호의 난으로 알려져 있다. 흉노는 한조를 건국하고 양쯔강 북쪽의 진나라 잔당을 무너뜨렸으며, 서진의 마지막 사마씨 통치자 두 명을 사로잡아 죽이고, 고대 수도인 낙양과 장안을 점령했다. 양쯔강 북쪽 영토가 점령되자, 남쪽의 왕자 사마예는 건강을 수도로 하는 새로운 진나라(동진)를 세웠다. 동진은 이전 시대의 폭력과 부패를 답습했고, 도연명은 바로 이 동진에서 태어나 생애 대부분을 보냈다. 동진은 여러 가문의 후계자들에게 찬탈당하고, 다양한 군벌들의 반란에 시달렸으며, 선비족 탁발 가문이 다스리는 북위와 같은 외부 세력의 위협에도 직면했다. 결국 419/420년에 진나라는 유송으로 대체되었는데, 이 왕조 역시 부패하고 단명했다.

도연명은 태원 18년(393년) 강주 제주로 출사했으나 단기간에 사임했고, 주부(기록관)로 초빙되었으나 거절했다. 융안 3년(399년) 강주 자사 환현을 섬겼으나 원흥 3년(404년) 모친상을 이유로 사임했다. 이후 진군장군 유유의 참군(막료)으로 섬겼다.[31] 의희 원년(405년) 팽택현령이 되었으나 80여 일 만에 사임하고 귀향했다.[32]

이후 은둔 생활을 하며 다시는 벼슬길에 나아가지 않았고, 여산의 혜원에게 가르침을 받았으며, 周續之|zh|주속지중국어, 광산에 은거한 劉遺民|zh|유유민중국어과 함께 "심양삼은(尋陽三隠)"으로 불렸다. 은거 중에는 의희 4년(408년) 화재로 집을 잃고 잠시 배에서 생활했고,[33] 의희 7년(411년) 남촌으로 거처를 옮겼으며,[34] 같은 해 가까운 친척 도경원을 잃었다.[35] 동진과 유유가 건국한 남조 송 조정에서 여러 차례 불렀으나 응하지 않았다. 원가 4년(427년)에 사망했으며, 향년 63세였다.[36] 그의 추도문은 친구이자 당대 대표 문인인 안연지가 썼다.

2. 1. 출생과 가계

도연명(陶淵明, 365년? ~ 427년)은 동진의 유명한 장군이자 지방 장관이었던 도간(259~334)의 증손자였다. 그의 할아버지와 아버지도 모두 정부 관료를 지냈으며, 현령의 지위에 올랐다.[8] 그러나 도연명이 태어날 무렵 가문은 정치적 영향력이 약하고 가난했다. 그는 여덟 살 때 아버지를 여의었다.[9]도연명은 동진 (317~420) 시대에 현재 장시성 주장의 구역인 채상에서 태어났다. 일반적으로 365년에 차이상(柴桑|시상중국어)에서 태어난 것으로 알려져 있으나, 학자 위안싱페이는 352년에 태어났다고 주장하기도 한다. 그의 고향 마을 시상은 "뽕나무-가시나무"라는 뜻이다.[10] 근처에는 여산, 포양호(당시에는 팽리라고 불림) 등 아름다운 자연 경관이 있었다.

도연명의 어린 시절에 대한 자세한 정보는 알려져 있지 않지만, 어려운 환경에서 성장했을 것으로 추측된다. 그의 사언시(四言詩) "자에게 명하다(子に命(なづ)く)"에 따르면, 그의 조상은 신화 속 황제 요(제요(帝堯, 도당씨(陶唐氏)))에 거슬러 올라간다. 조상은 오의 양무장군도단이며, 도단의 아들로 동진의 대사마·장사군 공도간이 증조부이고, 조부인 도무는 무창군 태수가 되었다고 하나 자세한 것은 불명확하다.[29] 모친 쪽 조부에는 맹가가 있다. 모두 문벌이 중시되던 위진남북조 시대에는 "한문(단문)"[30]이라고 불리는 하급 사족 출신이었다.

2. 2. 관직 생활과 은퇴

도연명은 젊어서부터 관직에 뜻을 품고 학문에 힘써 29세에 주의 제주 참군으로 관직 생활을 시작했다. 그러나 13년간 지방 관직에 머물렀지만 뜻을 이루지 못하고, 팽택현 현령으로 80일 만에 "다섯 말의 쌀(五斗米) 때문에 허리를 굽혀 향리의 소인에게 절할 수 있겠느냐"며 사직하고 고향으로 돌아갔다. 이때 전원으로 돌아가는 심정을 표현한 것이 〈귀거래사〉이다.[13] 벼슬을 그만둔 이듬해에는 <도원전가(歸園田居)> 다섯 수를 지어 벼슬을 그만둔 이유와 전원생활을 좋아하는 마음을 밝혔다.그 후 심양에서 은거하며 명성을 얻었고, 밭을 갈고 자연을 즐기며 맑고 깨끗한 시를 많이 썼다. 술과 국화를 좋아하고 온화한 성격이었으며, 쉬운 말로 인생의 진실을 추구한 시인이었다. 10년 후 조정으로부터 좌저작랑(당시 은사에게 주어지던 관직)을 제안받았다.

도연명은 생애 중반에 이름을 도연명(陶淵明)에서 '''도잠'''(陶潛)으로 바꾸었다. "오류 선생"은 그가 젊었을 때 사용했던 또 다른 이름으로, 스스로 지은 아호로 보인다.[3] 동진 멸망(420년) 후, 그는 "숨다"라는 뜻의 "잠"으로 자신을 부르며 정치에서 완전히 물러나 조용한 삶을 살기로 결심했음을 나타냈다.[4] ''도잠''은 "은사 도"로 번역될 수 있지만,[5] 이는 은둔이나 금욕이 아닌, 가족, 친구, 이웃, 악기, 술, 좋은 서재, 산농장의 아름다운 풍경과 함께 편안하게 사는 것을 의미했다.[6]

도연명은 10년이 넘는 기간 동안 관직에 몸담으며 당시의 추악한 정치 현실에 직접 관여했다.[11] 그는 다섯 차례에 걸쳐 관직을 수행했으며,[12] 문관과 무관직을 모두 역임했다. 육조 시대의 번성한 대도시이자 권력의 중심지였던 수도 건강으로 여러 차례 양쯔강을 따라 오갔다. 이 시기 동안 도연명의 시는 출세에 대한 야망과 은둔에 대한 갈망 사이에서 갈등하는 그의 심정을 드러내기 시작한다.

도연명은 환현과 유유 두 찬탈자 아래에서 섬겼으며,[9] 약한 진 안제도 있었다. 그는 "다섯 말의 쌀 때문에 허리를 굽히지 않겠다"(為五斗米折腰|wéi wǔ dǒu mǐ zhé yāo중국어)고 말했는데, 이는 흔히 '보잘것없는 삶을 위해 자존심을 굽히다'라는 의미로 사용되는 격언이 되었다.[13]

도연명은 태원 18년(393년)에 강주 제주로 출사했으나 단기간에 사임했고, 직후 주부(기록관)로 초빙되었으나 취임을 거절했다. 융안 3년(399년)에 강주 자사 환현을 섬겼으나 원흥 3년(404년)에는 모친 맹씨의 상을 치르기 위해 사임했다. 이후 진군장군 유유에게 참군(막료)으로 섬겼다.[31] 의희 원년(405년) 가을 8월, 팽택현령이 되었으나 80여 일 후인 11월에 사임하고 귀향했다.[32]

이후 도연명은 은둔 생활을 계속하며 두 번 다시 출사하지 않았으며, 여산의 혜원에게 사사받았고, 周續之|zh|周續之중국어,광산에 은거한 劉遺民|zh|劉遺民중국어와 함께 "심양의 삼은(尋陽の三隠)"으로 칭해졌다.

2. 3. 은둔 생활과 죽음

“내 5두미(五斗米, 다섯 말)의 녹봉(봉급) 때문에 허리를 굽히고 향리의 소인에게 절을 해야 하느냐”라는 명언을 남기며 팽택현(彭澤縣)의 현령(縣令) 자리를 80일 만에 그만두고, 〈귀거래사(歸去來辭)〉를 지어 전원으로 돌아갈 심경을 밝혔다.[13] 이듬해에는 <도원전가(歸園田居)> 다섯 수를 지어 벼슬을 그만둔 이유와 전원생활을 좋아하는 마음을 드러냈다.그 후 심양(浔阳)에서 은둔 생활을 하며, 논밭을 갈고 자연을 즐기는 전원 시인으로서 맑고 깨끗한 시를 많이 썼다. 10년 후 조정에서 좌저작랑(佐著作郞) 직을 제안했지만, 은둔 생활을 계속하며 관직에 나아가지 않았다.

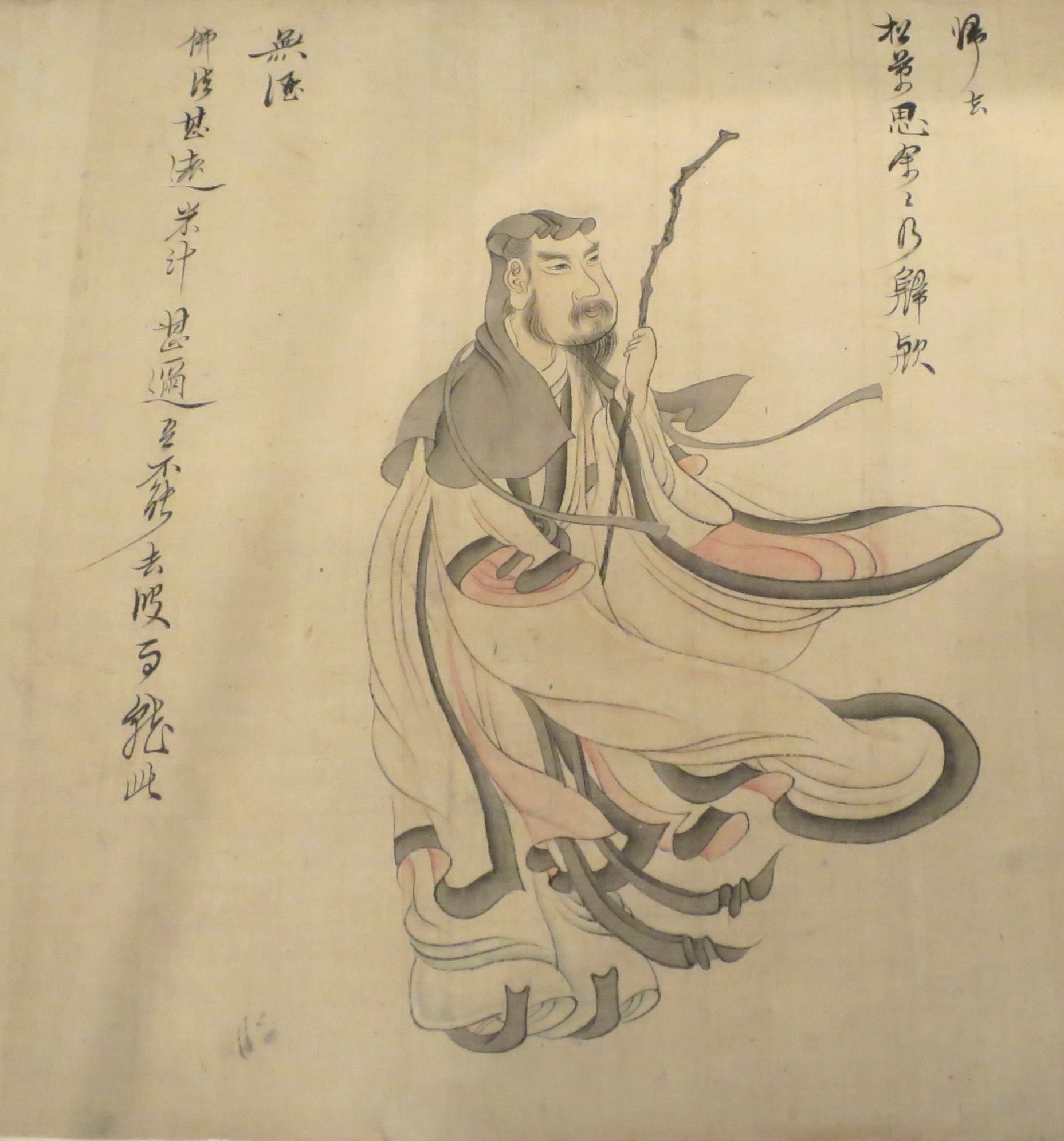

"도연명 일생의 장면" 중 "귀거래도"

405년 봄, 도연명은 지방 사령관의 부관으로 군 복무 중 누이의 죽음과 진나라 조정의 부패, 권력 다툼에 대한 혐오감으로 사직을 결심했다. 그는 "다섯 말의 쌀 때문에 허리를 굽히지 않겠다"(為五斗米折腰중국어)고 말했는데, 이는 '보잘것없는 삶을 위해 자존심을 굽히다'라는 의미로 사용되는 격언이 되었다.[13] 이후 22년간 작은 농장에서 은퇴 생활을 했다.

도연명은 두 번 결혼했으며, 첫 번째 부인은 30대에 사망했다. 다섯 아들을 두었으며,[14][15] 딸에 대한 기록은 없다.[13]

주요 전기들은 도연명의 죽음을 "문제의 원가 연간 4년"으로 기록하고 있다.[9] 따라서 도연명은 일반적으로 427년에 사망한 것으로 여겨지며, 이는 63세에 해당한다.[16] 다만, 352년 출생설에 따르면 76세에 사망했을 수도 있다.

은거 후, 의희 4년(408년) 화재로 집을 잃고 잠시 배에서 생활했고,[33] 의희 7년(411년) 남촌으로 거처를 옮겼다.[34] 같은 해, 가까운 친척 도경원을 잃었다.[35] 남조 송 조정에서 여러 번 불렀으나 응하지 않고, 원가 4년 (427년)에 사망했다.[36] 친구이자 당시 대표 문인인 안연지가 추도문을 썼다.

3. 문학 세계

도연명의 시는 4언시 9수, 5언시 120수 정도가 남아있다. 전원생활, 자적(自適)하는 심경, 지방관리와의 증답시(贈答詩), 영사, 의고 등이 주된 내용이다. 소동파는 그의 시를 "소박하나 그 실(實)은 아름답고(綺), 파리하지만(苟) 실은 풍부(裕)하다"라고 평했다.[41] 종영(鐘嶸, ?~518)은 〈시품(詩品)〉에서 "고금을 통해 은일 시인의 종(宗)이다"라고 칭찬했다.[39] 그는 은자의 눈으로 본 자연과 세상을 읊어 성공한 최초의 시인이었다.

그의 시는 농경 생활과 직접 담근 술을 마시는 모습을 묘사하여 "전원시인"으로 불렸다. 관료 생활을 버리고 시골에서 수양하는 삶을 권하는 주제와[17] 가족 부양 같은 의무를 다하려는 경향도 보여준다. 단순하고 소박한 표현은 그의 생활 방식을 반영한다.

한시, 건안시, 죽림칠현 등 초기 육조시대의 시가는 도연명 특유의 상징주의와 "고향으로 돌아가는" 주제를 예고했다. 악부 형식에 기초한 시 형태 발전의 예비적 모습도 보여주었다. 장형의 ''귀전부''가 그의 시적 주제 진화의 한 예이다. 도연명의 시는 건안 시대 문학적 ''악부''의 정형화된 행 길이 형식에서 발전하여, 당시에서 선호되는 고시와 같은 운율 형식을 예고하는 순수한 ''시'' 사용으로 유명하다.

그의 시, 산문, 형식과 주제의 결합은 독자적인 스타일로 새로운 지평을 열었다. '동쪽 울타리 옆 국화' 같은 이미지는 그의 삶과 시를 떠올리게 하는 상징이 되었다. 후대에 그의 시와 모티프는 비트 시와 1960년대 미국, 유럽 시의 혁신에 중요한 영향을 미쳤다. 20세기 이후, 도연명은 세계적인 시인 중에서도 특별한 위치를 차지하게 되었다.

409년 중양절에 쓴 시의 발췌문은 다음과 같다.

:'''을유년 중양절에 지음'''

:''만 가지 변화는''

:'' 서로 풀려 나가고''

:''인간의 삶은''

:'' 어찌 고되지 않으리오?''

:''옛날부터''

:'' 죽지 않을 자 없으니,''

:'' 이를 생각하면''

:''내 마음 깊이 타오르네.''

:''이런 마음을''

:'' 달래기 위해 무엇을 할까?''

:''그저 즐기며''

:'' 걸러지지 않은 술을 마시리.''

:''천 년의 삶은''

:'' 알지 못하리니,''

:''오히려 이 아침을''

:'' 영원히 지속하게 하리라.''[18]

아서 웨일리가 번역한 "[https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E4%BA%8C%E5%8D%81%E9%A6%96 음주]" 연작 중 다섯 번째 시는 다음과 같다.

'''나는 사람이 사는 곳에 집을 지었지만'''

사람이 사는 곳에 집을 지었지만,

내 곁에는 말이나 수레 소리 들리지 않네.

어떻게 그럴 수 있는지 알고 싶은가?

마음이 멀어지면 그 주위에 황야가 생기는 법.

동쪽 울타리 아래 국화를 꺾어,

멀리 있는 여름 언덕을 오랫동안 바라보네.

산의 공기는 해 질 녘 신선하고,

나는 새들은 쌍쌍이 돌아오네.

이러한 것들 속에 깊은 뜻이 담겨 있지만,

그것을 표현하려 할 때, 말은 갑자기 우리를 떠나네.[19]

"귀거래사"(또는 "전원으로 돌아감") 시는 다음과 같다.

어렸을 때, 나는 무리와 맞지 않았네:

나의 유일한 사랑은 언덕과 산이었네.

나도 모르게 세상의 먼지 속에 빠져

서른 살이 되어서야 자유로워졌네.

철새는 묵은 숲을 그리워하고:

연못의 물고기는 고향의 연못을 생각하네.

나는 황무지에서 남쪽 늪의 작은 땅을 구출했고

여전히 시골스러운 모습으로 밭과 정원으로 돌아왔네.

내 땅은 열 에이커를 넘지 않고:

초가집은 여덟 아홉 개의 방이 있네.

느릅나무와 버드나무가 처마 옆에 옹기종기 모여 있고:

복숭아와 자두 나무가 집 앞에 자라네.

아득하고, 아득한 저 멀리 마을.

한적한 마을에서 피어오르는 연기,

개 한 마리가 깊은 골목에서 짖고,

수탉이 뽕나무 꼭대기에서 울어대네.

문과 뜰에는 세상의 먼지 소리가 없고:

빈 방에는 한가로움과 깊은 고요함이 있네.

오랫동안 나는 갇힌 신세로 살았네:

이제 나는 다시 자연과 자유로 돌아왔네.

도연명의 시는 당나라와 송나라 시대의 시에 큰 영향을 미쳤다. 두보는 "아, 이런 수치"라는 시에서 "오직 술로 마음을 밝히고, 오직 시로 찢어진 영혼을 달래네. 그대는 나를 이해하리라, 도연명. 조금 더 일찍 태어났더라면!"이라고 썼다. 신기질, 소식[9], 이황 등이 도연명에게서 영감을 받은 대표적인 시인들이다.

도연명은 시 외에도 사부, 산문에 12편의 작품이 있다. "귀거래사(歸去來辭)"와 "도화원기(桃花源記)"가 특히 유명하다. 전자는 팽택령 사임 후 쓰여진 것으로, "전원 시인", "은일 시인"으로서의 대표적인 모습을 보여준다. 후자는 중국 문학에서 드문 픽션이며, 동양판 유토피아, 이상향인 도원향의 어원이 된 작품이다. 자전적 작품 "오류선생전(五柳先生傳)"과, 은자의 이미지와 맞지 않아 소명태자에게 "백벽(白璧)의 미하(微瑕)"라고 평해진 "한정의 부(閑情の賦)" 등도 있다.

3. 1. 전원시와 은일시

그의 시는 현재 4언시(四言詩) 9수, 5언시 120수 정도가 남아 있다. 내용은 전원에서의 은사 생활, 자적(自適)의 심경, 지방관리와의 증답시(贈答詩), 영사, 의고 등이 주를 이룬다. 소동파는 “그의 시는 소박하나 그 실(實)은 아름답고(綺), 파리하지만(苟) 실은 풍부(裕) 하다”라고 평했다.[41] 종영(鐘嶸, ?~518)은 〈시품(詩品)〉에서 “고금을 통해 은일 시인의 종(宗)이다”라고 칭찬했다.[39] 그는 은자의 처세를 훌륭한 감각으로 노래한 최초의 시인이었다. 은사의 눈으로 본 자연, 은사의 태도로 접한 세상을 시로 읊어 성공했다. 그러나 이 시풍은 당시 시단의 주류는 아니었고, 〈시품〉에도 중품(中品)에 있었다. 같은 시기 사령운, 안연지(顔延之, 384~456) 등의 수려한 시풍이 육조시의 본류였다. 당대에 왕유, 맹호연, 위응물, 유종원 등 자연파 시인들이 그를 추앙하면서 크게 위치를 높였다.그의 시는 농경 생활과 직접 담근 술을 마시는 모습을 묘사했기에, "전원시인"으로 불렸다. 도연명의 시에는 관료 생활을 버리고 시골에서 술, 시, 부적절한 사람들과의 교류를 피하며 수양하는 삶을 살라는 주제가 담겨 있다.[17] 그의 시는 가족 부양 같은 의무를 다하려는 경향도 보여준다. 단순하고 소박한 표현 스타일은 그의 본질로 돌아가는 생활 방식을 반영한다.

현존하는 도연명의 작품은 시, 산문을 합쳐 130여 수가 전해진다. 그중 "전원시"는 강남의 전원 풍경을 배경으로, 관료 생활에 등을 돌리고 맑은 날에는 밭을 갈고 비가 오면 책을 읽는 생활을 주제로 한다. 이는 동시대 및 후세 사람들에게 이상적인 은일 생활로 높은 평가를 받았다. 도연명은 "고금 은일 시인의 종(古今隱逸詩人の宗)"[39]이라는 평처럼, 은일을 주제로 하는 작품을 남긴 독특한 시인이었다. 남조 양나라 소명태자는 "그의 글을 사랑하고 즐겨, 손에서 놓을 수 없고, 그의 덕을 생각하며, 시대를 같이하지 못함을 한탄한다"[40]라고 했다.

3. 2. 시풍과 영향

그의 시는 현재 4언시(四言詩) 9수, 5언시 120수 정도가 남아 있다. 내용은 전원에서의 은사 생활, 자적(自適)의 심경, 지방관리와의 증답시(贈答詩), 영사(詠史), 의고(擬古) 등이 주를 이룬다. 소동파는 그의 시에 대해 "소박하나 그 실(實)은 아름답고(綺), 파리하지만(苟) 실은 풍부(裕)하다"라고 평했다.[41] 종영(鐘嶸, ?~518)은 〈시품(詩品)〉에서 "고금을 통해 은일 시인의 종(宗)이다"라고 칭찬했다.[39] 그는 은자의 눈으로 본 자연, 은사의 태도로 접한 세상을 시로 읊어 성공한 최초의 시인이었다. 그러나 당시에는 이러한 시풍이 주류가 아니었기에 〈시품〉에서 중품(中品)에 그쳤다. 사령운, 안연지(顔延之) 등 동시대 시인들의 수려한 시풍이 육조시의 본류로 대접받은 것과 비교하면 큰 차이가 있다.양나라 소명태자의 존숭을 받았으나, 당대에 호사가의 영역을 넘지 못했다. 당대에 들어 왕유, 맹호연, 위응물, 유종원 등 자연파 시인들의 추앙을 받으며 크게 위치를 높였다. 송나라 소동파의 상찬에 이르러 6조 제일뿐 아니라 고금 독보의 시인이라는 명성을 확립했다. 권력에 저항하는 경골(硬骨)한 인간, 두 임금을 섬기지 않는 절의의 선비로 평가받기도 한다. 오늘날에는 리얼리즘의 입장에서 평가하기도 하지만, 재고찰이 필요하다는 의견도 있다.

그는 농경 생활과 직접 담근 술을 마시는 모습을 묘사하여 "전원 시인"으로 불렸다. 그의 시에는 관료 생활을 버리고 시골에서 술, 시, 부적절한 관계의 사람들과의 교류를 피하며 수양하는 삶을 권하는 주제가 담겨 있다. 실제로 농사를 짓는 모습도 함께 묘사되었다. 가족 부양과 같은 의무를 다하려는 경향도 보여준다. 그의 단순하고 소박한 표현 스타일은 그의 본질로 돌아가는 생활 방식을 반영한다.[17] 당나라 시대에 이백과 두보에게 존경받는 시인으로 칭송받았다.

한시, 건안시, 죽림칠현 등 초기 육조시대의 시가는 도연명 특유의 상징주의와 "고향으로 돌아가는" 주제를 예고했다. 악부 형식에 기초한 시의 형태 발전에서 예비적인 모습을 보여주기도 했다. 그의 시적 주제 진화의 예로 장형의 ''귀전부''를 들 수 있다. 도연명의 시는 건안 시대의 문학적 ''악부''에서 정형화된 행 길이 형식으로 발전하여, 당시에서 선호되는 고시와 같은 운율 형식을 예고하는 순수한 ''시''의 사용으로 유명하다.

그의 시, 산문, 형식과 주제의 결합은 독자적인 스타일로 새로운 지평을 열었다. 동쪽 울타리 옆의 국화 언급이나 이미지는 도연명의 삶과 시를 떠올리게 하는 상징이 되었다. 후대에 그의 시와 그가 보여준 모티프는 비트 시와 미국, 유럽의 1960년대 시의 혁신에 중요한 영향을 미쳤다. 20세기 이후, 도연명은 세계적인 시인 중에서도 특별한 위치를 차지하게 되었다.

409년 중양절에 쓴 시의 발췌문은 다음과 같다.

:'''을유년 중양절에 지음'''

:''만 가지 변화는''

:'' 서로 풀려 나가고''

:''인간의 삶은''

:'' 어찌 고되지 않으리오?''

:''옛날부터''

:'' 죽지 않을 자 없으니,''

:'' 이를 생각하면''

:''내 마음 깊이 타오르네.''

:''이런 마음을''

:'' 달래기 위해 무엇을 할까?''

:''그저 즐기며''

:'' 걸러지지 않은 술을 마시리.''

:''천 년의 삶은''

:'' 알지 못하리니,''

:''오히려 이 아침을''

:'' 영원히 지속하게 하리라.''[18]

아서 웨일리가 번역한 "[https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E4%BA%8C%E5%8D%81%E9%A6%96 음주]" 연작 중 다섯 번째 시는 다음과 같다.

'''나는 사람이 사는 곳에 집을 지었지만'''

사람이 사는 곳에 집을 지었지만,

내 곁에는 말이나 수레 소리 들리지 않네.

어떻게 그럴 수 있는지 알고 싶은가?

마음이 멀어지면 그 주위에 황야가 생기는 법.

동쪽 울타리 아래 국화를 꺾어,

멀리 있는 여름 언덕을 오랫동안 바라보네.

산의 공기는 해 질 녘 신선하고,

나는 새들은 쌍쌍이 돌아오네.

이러한 것들 속에 깊은 뜻이 담겨 있지만,

그것을 표현하려 할 때, 말은 갑자기 우리를 떠나네.[19]

"귀거래사"(또는 "전원으로 돌아감") 시는 다음과 같다.

어렸을 때, 나는 무리와 맞지 않았네:

나의 유일한 사랑은 언덕과 산이었네.

나도 모르게 세상의 먼지 속에 빠져

서른 살이 되어서야 자유로워졌네.

철새는 묵은 숲을 그리워하고:

연못의 물고기는 고향의 연못을 생각하네.

나는 황무지에서 남쪽 늪의 작은 땅을 구출했고

여전히 시골스러운 모습으로 밭과 정원으로 돌아왔네.

내 땅은 열 에이커를 넘지 않고:

초가집은 여덟 아홉 개의 방이 있네.

느릅나무와 버드나무가 처마 옆에 옹기종기 모여 있고:

복숭아와 자두 나무가 집 앞에 자라네.

아득하고, 아득한 저 멀리 마을.

한적한 마을에서 피어오르는 연기,

개 한 마리가 깊은 골목에서 짖고,

수탉이 뽕나무 꼭대기에서 울어대네.

문과 뜰에는 세상의 먼지 소리가 없고:

빈 방에는 한가로움과 깊은 고요함이 있네.

오랫동안 나는 갇힌 신세로 살았네:

이제 나는 다시 자연과 자유로 돌아왔네.

도연명의 시는 당나라와 송나라 시대의 시에 큰 영향을 미쳤다. 두보는 "아, 이런 수치"라는 시에서 "오직 술로 마음을 밝히고, 오직 시로 찢어진 영혼을 달래네. 그대는 나를 이해하리라, 도연명. 조금 더 일찍 태어났더라면!"이라고 썼다. 신기질, 소식[9], 이황 등이 도연명에게서 영감을 받은 대표적인 시인들이다.

도연명의 현존하는 작품은 시, 산문을 합쳐 130여 수가 전해진다. "전원시"는 강남의 전원 풍경을 배경으로, 관료 생활에 등을 돌리고 맑은 날에는 밭을 갈고 비가 오면 책을 읽는 생활을 주제로 한다. 동시대 및 후세 사람들로부터 이상적인 은일 생활의 체현으로 높은 평가를 받았다. 도연명 이전에도 "초은시(招隱詩)", "유선시(遊仙詩)" 등이 존재했지만, 대부분 현학의 영향을 받아 세속과 분리된 은자의 생활이나 관념적인 노장 철리에 치우치는 경향이 있었다. 도연명의 작품은 자신의 일상생활 체험에 근거한 구체적인 내실을 가지고 있으며, 시로서 풍부한 서정성을 잃지 않는다는 점에서 큰 차이가 있다.

도연명은 동시대에는 은일을 주제로 하는 독특한 시인으로, 소명태자와 같은 일부 애호가를 얻었다.[40] 한편, 위진남북조 시대 귀족 문학의 화려하고 참신한 표현을 추구하는 경향과는 거리가 멀었다. 꾸밈없는 표현을 꾀한 점은 동시대 문학자에게는 받아들여지지 않았지만, 당나라 시대에 들어서면서 점차 평가받기 시작했다.

도연명은 시 외에도 사부, 산문에 12편의 작품이 있다. "귀거래사(歸去來辭)"와 "도화원기(桃花源記)"가 특히 유명하다. 전자는 팽택령 사임 후 쓰여진 것으로, "전원 시인", "은일 시인"으로서의 대표적인 측면을 보여준다. 후자는 중국 문학에서 드문 픽션이며, 동양판 유토피아, 이상향인 도원향의 어원이 된 작품이다. 자전적 작품 "오류선생전(五柳先生傳)"과, 은자의 이미지와 맞지 않아 소명태자에게 "백벽(白璧)의 미하(微瑕)"라고 평해진 "한정의 부(閑情の賦)" 등도 있다.

4. 주요 작품

도연명의 현존하는 작품은 시와 산문을 합쳐 130여 수가 전해진다. 그중에서도 "전원시"라고 불리는, 강남의 전원 풍경을 배경으로 관료 생활을 청산하고 맑은 날에는 밭을 갈고 비가 오면 책을 읽는 생활을 주제로 하는 작품들이 유명하다. 이러한 전원시는 동시대 및 후세 사람들로부터 이상적인 은둔 생활의 구현으로 높은 평가를 받았다.[39]

도연명 이전에도 은둔에 대한 갈망을 주제로 하는 "초은시(招隱詩)"나 "유선시(遊仙詩)" 등이 있었고, 도연명이 살았던 동진 시대에 유행했던 "현언시(玄言詩)"의 일부도 이에 해당한다. 그러나 이러한 작품들은 대부분 당시 유행했던 현학의 영향을 받아 세속과 완전히 분리된 은자의 생활이나 관념적인 노장 철리에 치우치는 경향이 있었다. 반면 도연명의 작품은 이러한 영향을 받으면서도, 자신의 일상생활 체험에 근거한 구체적인 내용을 담고 있으며, 시로서 풍부한 서정성을 잃지 않는다는 점에서 큰 차이가 있다.[40]

도연명은 동시대에는 "고금 은일 시인의 종(古今隱逸詩人の宗)"[39]이라는 평가처럼 은일을 주제로 하는 작품을 남긴 독특한 시인으로, 남조 양나라의 소명태자와 같은 일부 애호가들에게 사랑받았다.

수사적인 측면에서 도연명은 위진남북조 시대 귀족 문학의 화려하고 참신한 표현을 추구하는 경향에서 벗어나 꾸밈없는 표현을 추구했다. 이러한 특징은 동시대 문학자들에게는 받아들여지지 않았지만, 당나라 시대에 들어서면서 점차 평가받기 시작하여 송나라 이후에는 "연명, 시를 짓는 것이 많지 않다. 그러나 그의 시는, 질박하지만 실은 기교가 있고, 야위었지만 실은 기름지다"[41]와 같이 높은 평가를 받게 되었다.

도연명은 시 외에도 사부·산문에 12편의 작품을 남겼다. 귀거래사와 도화원기가 특히 유명하다. 전자는 팽택령을 사임했을 때 쓰여진 것으로, 도연명의 "전원 시인", "은일 시인"으로서의 대표적인 면모를 보여준다. 후자는 당시 중국 문학에서는 드문 픽션으로, 동양판 유토피아·이상향인 도원향의 어원이 된 작품으로 명성이 높다. 그 외에도 자전적인 작품으로 여겨지는 "오류선생전(五柳先生傳)"과, 매우 요염한 내용으로 은자로서의 일반적인 이미지와 맞지 않아 소명태자에게 "백벽(白璧)의 미하(微瑕)"라고 평가받은 "한정의 부(閑情の賦)" 등이 있다.

다음은 도연명의 대표작 중 하나인 음주 20수 제5수의 원문, 구어체 번역, 통석이다.

| 원문 | 구어체 번역 | 통석 |

|---|---|---|

| 結廬在人境|결려재인경중국어 | 려(廬)를 맺어 인간 세상에 있으니 | 사람 사는 곳에 집을 짓고 살지만 |

| 而無車馬喧|이무거마훤중국어 | 이도(而) 차마(車馬)의 시끄러움은 없다. | 수레와 말의 시끄러운 소리는 들리지 않는다 |

| 問君何能爾|문군하능이중국어 | 그대에게 묻노니 어찌 능히 그러한가 | 그대에게 묻노니 어찌 그렇게 할 수 있는가 |

| 心遠地自偏|심원지자편중국어 | 마음이 멀어지니 땅이 저절로 외지네 | 마음이 세상과 멀리 떨어져 있으니, 사는 땅도 자연히 외진 곳으로 변한다 |

| 採菊東籬下|채국동리하중국어 | 국화를 꺾으니 동쪽 울타리 아래 | 동쪽 울타리 아래에서 국화를 꺾으니 |

| 悠然見南山|유연견남산중국어 | 유연히 남산을 바라본다 | 아득히 남산을 바라본다 |

| 山氣日夕佳|산기일석가중국어 | 산의 기운은 해질녘에 아름답다 | 산의 기운은 해 질 녘에 아름답고 |

| 飛鳥相與還|비조상여환중국어 | 나는 새들은 서로 더불어 돌아간다 | 나는 새들은 서로 어울려 둥지로 돌아간다 |

| 此中有眞意|차중유진의중국어 | 이 안에 참된 뜻이 있으니 | 이 속에 참된 뜻이 있으니 |

| 欲辯已忘言|욕변이망언중국어 | 변론하려 하니 이미 말을 잊었네 | 말로 설명하려 하니, 이미 말을 잊어버리네 |

도연명의 시는 이후 당나라와 송나라 시대의 시에 큰 영향을 미쳤다. 특히 도연명을 열렬히 흠모했던 두보는 시골에서의 삶에 대한 시에서 다음과 같이 썼다.

:''오직 술로 마음을 밝히고,''

:''오직 시로 찢어진 영혼을 달래네.''

:''그대는 나를 이해하리라, 도연명.''

:''조금 더 일찍 태어났더라면!''

다음은 도연명이 409년에 쓴 중양절에 관한 시의 발췌문이다.

:'''을유년 중양절에 지음'''

:''만 가지 변화는''

:'' 서로 풀려 나가고''

:''인간의 삶은''

:'' 어찌 고되지 않으리오?''

:''옛날부터''

:'' 죽지 않을 자 없으니,''

:'' 이를 생각하면''

:''내 마음 깊이 타오르네.''

:''이런 마음을''

:'' 달래기 위해 무엇을 할까?''

:''그저 즐기며''

:'' 걸러지지 않은 술을 마시리.''

:''천 년의 삶은''

:'' 알지 못하리니,''

:''오히려 이 아침을''

:'' 영원히 지속하게 하리라.''[18]

다음은 "귀거래사"(또는 "전원으로 돌아감"으로 번역되기도 함)의 내용이다.

내가 어렸을 때, 나는 무리와 맞지 않았네:

나의 유일한 사랑은 언덕과 산이었네.

나도 모르게 세상의 먼지 속에 빠져

서른 살이 되어서야 자유로워졌네.

철새는 묵은 숲을 그리워하고:

연못의 물고기는 고향의 연못을 생각하네.

나는 황무지에서 남쪽 늪의 작은 땅을 구출했고

여전히 시골스러운 모습으로 밭과 정원으로 돌아왔네.

내 땅은 열 에이커를 넘지 않고:

초가집은 여덟 아홉 개의 방이 있네.

느릅나무와 버드나무가 처마 옆에 옹기종기 모여 있고:

복숭아와 자두 나무가 집 앞에 자라네.

아득하고, 아득한 저 멀리 마을.

한적한 마을에서 피어오르는 연기,

개 한 마리가 깊은 골목에서 짖고,

수탉이 뽕나무 꼭대기에서 울어대네.

문과 뜰에는 세상의 먼지 소리가 없고:

빈 방에는 한가로움과 깊은 고요함이 있네.

오랫동안 나는 갇힌 신세로 살았네:

이제 나는 다시 자연과 자유로 돌아왔네.

5. 한국 문학에 미친 영향

도연명의 문학적 유산은 신기질, 소식 등 후대 시인과 작가들에게 큰 영향을 미쳤다. 소식은 "도씨 시에 맞추다"에서 도연명의 시에 화답하여 새로운 시를 썼지만, 동일한 운율을 사용했다.[9] 16세기 한국 시인 이황도 도연명에게서 영감을 받은 시인 중 한 명이다.

6. 평가

종영(468–518)은 도연명의 문체를 "간결하고 맑으며, 남는 단어가 거의 없다"고 묘사했다.[20] 종영은 《시품(詩品)》에서 다음과 같이 썼다.

〔도연명의〕 성실함은 진실하고 전통적이며, 언어로 표현된 영감은 유연하고 편안하다.|〔도연명의〕 성실함은 진실하고 전통적이며, 언어로 표현된 영감은 유연하고 편안하다.중국어 그의 작품을 읽으면 시인 자신의 훌륭한 인품이 떠오른다. 평범한 사람들은 그의 꾸밈없는 직접성에 감탄한다. 그러나 "기쁜 얼굴로 봄에 빚은 술을 따른다"와 "해는 지고 하늘에는 구름이 없다"와 같은 그의 시구는 그 기운의 아름다움에서 순수하고 정제되어 있다. 이것은 단순히 농부의 말과는 거리가 멀다. 그는 옛날과 현재의 은둔 시의 아버지이다.[20]

소식(1037–1101)은 송나라의 주요 시인 중 한 명으로, 그가 특별히 좋아하는 시인은 도연명뿐이며, 그는 "인간으로서의 모습에 깊은 감명을 받았다"고 말했다. 소식은 도연명의 "꾸밈없지만 아름답고, 간결하지만 풍부한" 시를 칭찬했으며, 심지어 "조식, 유정, 포조, 사령운, 이백, 두보도 그의 경지에 미치지 못한다"고 주장했다.[21]

황정견(1045–1105)은 송나라의 4대 거장 중 한 명이자 소식의 젊은 친구였으며, "막 성인이 되었을 때 이 시를 읽으면 마른 나무를 갉아먹는 것 같다. 그러나 세상에서 오랜 경험을 쌓은 후에 읽으면, 당신의 인생의 결정은 모두 무지 속에서 이루어진 것 같다."고 말했다.[22]

린위탕(1895–1976)은 도연명을 "진정한 삶의 애호가"의 완벽한 예로 여겼다. 그는 도연명의 삶과 그의 문체에서 조화와 단순함을 칭찬했으며, 그가 "전체 중국 문학 전통에서 가장 완벽하게 조화롭고 균형 잡힌 인물을 대표한다"고 주장했다.[23]

프랭크 노던 매길은 《역사 속의 위대한 삶》(1988)에서 도연명 시의 "솔직한 아름다움"을 강조하며, "그의 이미지의 신선함, 그의 소박하지만 하늘을 향한 도덕성, 그리고 시골 생활에 대한 그의 변함없는 사랑은 그가 표현하는, 겉보기에는 겸손한 단어들을 통해 빛나며, 그 결과 그는 오랫동안 중국에서 가장 뛰어난 시인이자 접근하기 쉬운 시인 중 한 명으로 여겨져 왔다"고 말했다.[24] 그는 또한 도연명을 시인으로서 독특하게 만드는 점과 그의 작품이 왜 그의 동시대인들에게 간과되었을 수 있는지에 대해 다음과 같이 논한다.

바로 이러한 단순성에 대한 근본적인 사랑이 도연명의 시를, 난해한 인용과 복잡한 문체적 장치를 사용하여 매우 교육받은 사람들만을 매료시키는 시를 만드는 당대 궁정 시인의 작품과 구별되게 한다.|바로 이러한 단순성에 대한 근본적인 사랑이 도연명의 시를, 난해한 인용과 복잡한 문체적 장치를 사용하여 매우 교육받은 사람들만을 매료시키는 시를 만드는 당대 궁정 시인의 작품과 구별되게 한다.중국어 대조적으로 도연명은 문학적 인용을 거의 하지 않았고, 가능한 가장 광범위한 독자를 위해 글을 썼다. 그 결과 그는 그의 시대의 비평가들에게 경시되었고, 후세대의 독자들에게서 완전히 인정받았다.[25]

참조

[1]

서적

"From the Eastern Jin through the early Tang (317–649)" in The Cambridge History of Chinese Literature, Volume 1

Cambridge University Press

[2]

서적

"From the Eastern Jin through the early Tang (317–649)"

[3]

문서

Chang

[4]

문서

Chang

[5]

문서

Hinton

[6]

문서

Hinton

[7]

웹사이트

Vajra Bhodi Sea No.343

http://www.drbachine[...]

2020-02-05

[8]

웹사이트

Lectures on Tao Yuanming's Poems

http://www.drbachine[...]

[9]

웹사이트

Lectures on Tao Yuanming's Poems

http://www.drbachine[...]

[10]

문서

Hinton

[11]

문서

Davis

[12]

웹사이트

Lectures on Tao Yuanming's Poems

http://www.drbachine[...]

[13]

웹사이트

Vajra Bhodi Sea No.338, July 1998

http://www.drbachine[...]

[14]

문서

Chang

[15]

문서

The complete works of Tao Yuanming

[16]

서적

T'ao Ch'ien on life and death: the concept of tzu-jan in his poetry

[17]

문서

Cai

[18]

서적

Anthology of Chinese Literature

[19]

서적

A Hundred and Seventy Chinese Poems

Alfred A. Knopf

[20]

서적

Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations

[21]

서적

Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations

[22]

서적

The Selected Poems of T'ao Ch'ien

Copper Canyon

[23]

서적

The Importance Of Living

[24]

서적

Great lives from history: Ancient and medieval series

[25]

문서

Ibid.

[26]

문서

沈約『宋書』隠逸伝の記述より。ただし生年および死亡時の年齢については多くの異説がある。

[27]

문서

南朝梁の昭明太子蕭統の「陶淵明伝」および『宋書』隠逸伝より。名前と字については諸説があり、『晋書』隠逸伝では「陶潜、字元亮」、『南史』隠逸伝では「陶潜、字淵明。或云、字淵明、名元亮」とする。

[28]

서적

客家映臺灣:族群文化與客家認同

https://web.archive.[...]

桂冠

2015-12-16

[29]

문서

『晋書』陶侃伝には、陶侃の子孫の幾人かが記録されているが、そこには陶茂の名前はない。

[30]

문서

「寒門」とは貧しくいやしい家柄のこと。『大漢和辞典』巻3のP,1074より「単門」とは親戚や援助者の少ない家のこと。『大漢和辞典』巻2のP.1112より

[31]

문서

『文選 (書物)|文選』李善注より。鎮軍将軍を劉牢之とし、隆安3年(399年)のこととする異説もある(清の陶澍など)

[32]

문서

「帰去来の辞」序によると、程氏に嫁いでいた妹の死が理由とある。「陶淵明伝」や『宋書』『南史』本伝によると、郡の督郵が巡察に来るので衣冠束帯して待つよう下吏に言われたのに対し、「我、五斗米の為に腰を折りて郷里の小人に向かう能わず(僅かな俸給のために、田舎の若造に腰を折るのは真っ平だ)」と憤慨し、即日辞職・帰郷したという。

[33]

문서

「戊申歳六月中 火に遇う」

[34]

문서

「居を移す」

[35]

문서

「従弟敬遠を祭る文」

[36]

서적

宋書

[37]

서적

中国古典百言百話1 菜根譚

PHP研究所

1987

[38]

서적

中国古典百言百話1 菜根譚

[39]

서적

詩品

[40]

문서

陶淵明集序

[41]

서신

蘇轍に与うる書

[42]

논문

도연명의 향년에 대해

지식을 만드는 지식

2020

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com