도자기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

도자기는 점토를 주원료로 하여 제작되는 인공 광물 제품으로, 소성 온도, 색상, 문양, 생산지에 따라 토기, 도기, 석기, 자기 등으로 구분된다. 도자기의 원료는 점토, 석영, 장석 등이 사용되며, 제작 방법으로는 녹로, 이장 주입법, 고압 성형 등이 있다. 한국은 신석기 시대부터 도자기를 제작했으며, 고려 시대에는 청자가, 조선 시대에는 분청사기와 백자가 발달했다. 중국은 도자기의 발상지이며, 일본, 유럽 등지로 기술이 전파되었다. 현대에는 식기, 절연체, 타일, 위생 도구 등 다양한 분야에서 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도자기 - 토기

토기는 점토를 구워 만든 그릇으로, 일본에서는 구움 정도에 따라 도자기, 자기와 구분되며 인류 최초의 화학적 변화 응용 사례로 식생활과 문화에 혁명적인 변화를 가져왔고, 다원설이 유력한 발상지와 일본 열도 1만 6500년 전 토기 발견이 특징이며, 일본어 관점에서 정의, 역사, 제작 과정, 용도, 세계 각지 토기 문화를 설명한다. - 도자기 - 청자

청자는 철 성분이 환원된 청록색 유약을 사용한 도자기로, 중국에서 기원하여 고려를 포함한 여러 지역으로 전파되었으며 옥색을 연상시켜 귀족층의 사랑을 받은 도자기이다. - 토기 - 테라코타

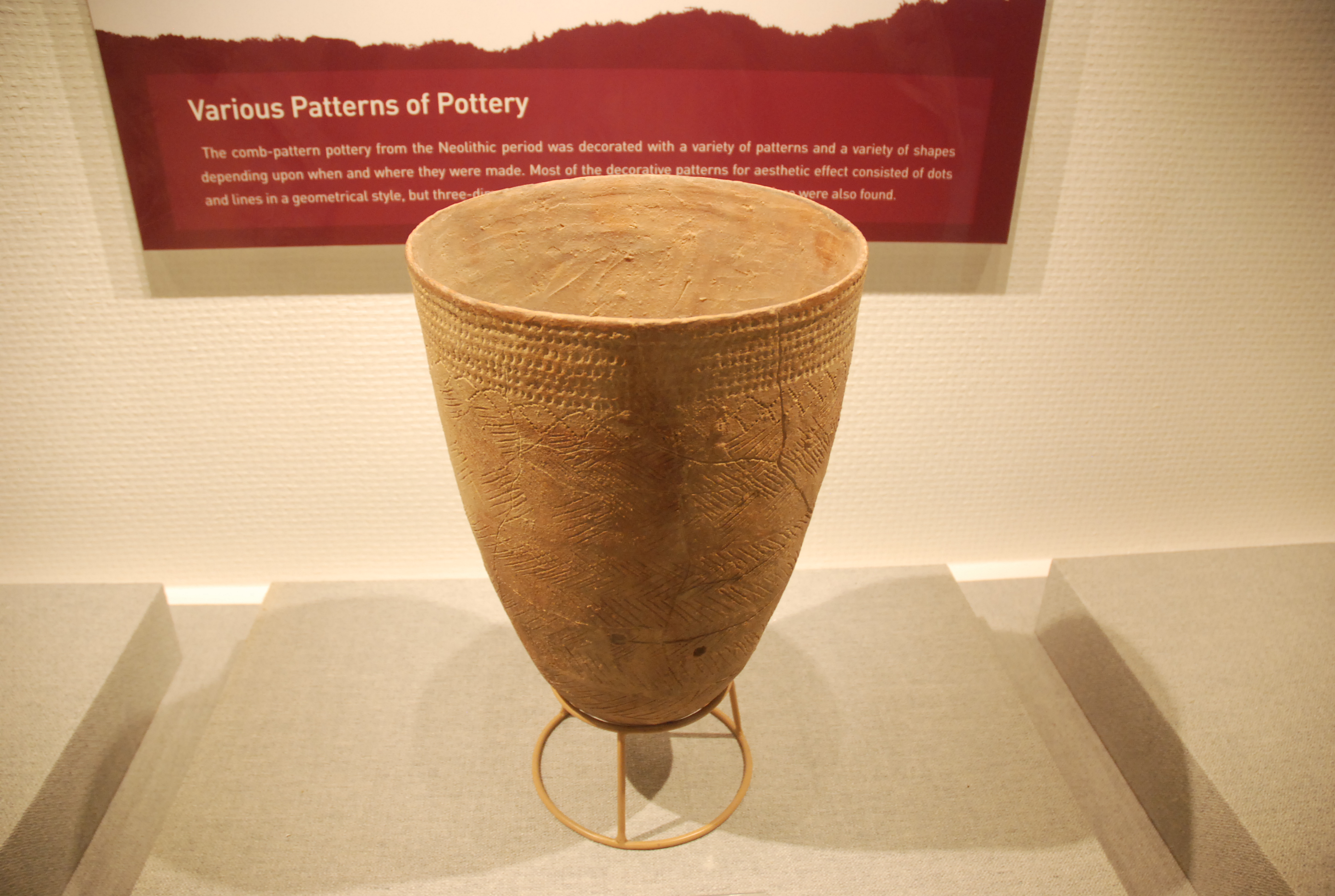

테라코타는 점토를 구워 만든 다공성 재료로, 다양한 색상과 질감을 가지며 벽돌, 기와, 조각상, 건축 장식 등 다양한 용도로 사용되고, 용도에 따라 표면 연마나 유약 처리가 필요하다. - 토기 - 빗살무늬토기

빗살무늬토기는 신석기 시대에 한반도와 유라시아 북부 지역에서 사용된 토기로, 수작업으로 제작되어 노천 가마에서 구워졌으며, 핀란드, 발트해, 러시아 지역의 문화와 관련이 있다. - 도예 - 토기

토기는 점토를 구워 만든 그릇으로, 일본에서는 구움 정도에 따라 도자기, 자기와 구분되며 인류 최초의 화학적 변화 응용 사례로 식생활과 문화에 혁명적인 변화를 가져왔고, 다원설이 유력한 발상지와 일본 열도 1만 6500년 전 토기 발견이 특징이며, 일본어 관점에서 정의, 역사, 제작 과정, 용도, 세계 각지 토기 문화를 설명한다. - 도예 - 식기

식기는 음식 섭취에 사용되는 다양한 용기와 도구를 총칭하는 용어로, 재료와 형태가 다양하며 각 문화권의 식사 문화를 반영하고 지속가능성과 관련된 논의가 이루어지고 있다.

| 도자기 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 한자 | 瓷 |

| 로마자 표기 | cí |

| 웨이드-자일스 표기법 | tz'ŭ² |

| 중국어 발음 (병음) | cí |

| 예일 표기법 | ci4 |

| 광둥어 발음 (예일) | chìh |

| 광둥어 발음 (광둥어 병음) | ci4 |

| 민남어 발음 (백화자) | hûi |

| 재료 및 제작 | |

| 재료 | 세라믹 |

| 소성 온도 | 1200 ~ 1400 °C |

| 정의 | |

| 정의 | 1200~1400 °C에서 소성하여 만든 세라믹 재료 |

| 다른 이름 | 파인 차이나 |

2. 도자기 원료와 제작 방법

도자기 제작에는 소결하여 다결정이 되는 점토(점토질 물질), 점토 제거제 역할을 하여 가소성을 향상시키고 융점을 낮추는 석영(SiO2), 유리상을 형성하여 강도를 높이고 석영과 동일한 효과를 나타내는 장석의 3가지가 주원료이다.[89] 점토질 물질에는 카올리나이트(카올린)가 사용되며, 이 외에 연질 자기에는 석회, 본차이나에는 뼈재(인산칼슘)가 첨가된다.

원료 처리에서는 우선 투수성 향상을 위해 장석과 석영을 미세하게 분쇄한다. 이어 불순물을 제거한 후 모든 원료를 혼합하여 거친 반죽과 국화 반죽(菊練り)이라는 작업으로 반죽한다. 이를 통해 흙 속 수분을 균일하게 하고, 건조에 의한 왜곡을 방지하며, 공기를 제거하여 성형성을 향상시킨다. 반죽한 흙은 잠시 방치하여 물을 세세한 부분까지 침투시키는 동시에 진정세균(박테리아)의 배설물에 의해 가소성을 향상시킨다.

반죽된 흙은 물레나 주걱으로 대략적인 형태를 만들고, 건조시켜 수분이 10% 정도가 되면 마무리 가공을 한다. 복잡한 형상의 제품(인형 등)은 이장(泥漿) 주입 성형법 등으로 성형한다.

이후 이어지는 소성은 보통 2~3단계로 나누어 진행된다. 처음에 700℃ 전후로 초벌구이를 하여 수분을 날린다. 이때 300℃ 부근에서 초벌구이 재료의 수분이 증발하는데, 충분히 건조시키지 않으면 발생하는 수증기에 의해 형태가 붕괴된다. 또한 450~600℃에서 카올린 등의 결정 속 결정수가 방출되어 초벌구이 재료가 크게 수축한다. 초벌구이를 마친 후 유약을 바르고(시유), 1300℃ 정도로 1차 소성을 한다. 이를 통해 유약은 유리화되어 광택과 색을 얻고, 유리층이 입계 균열의 진행을 억제하므로 강도가 향상된다. 이후 그림을 그려넣고 800℃ 전후의 2차 소성을 하는 경우도 있다. 자기는 소성 중 고온에서 용해되면서 멀라이트라는 침상 광물 결정을 생성하므로, 성분의 대부분이 용해되어도 형태를 유지하고 유리질의 그릇이 된다.

안료로 자기에 문양을 그리는 작업은 '''그림'''이라고 불린다. 시유 전에 하는 '''벌그림'''은 2차 소성이 필요 없어 비용이 저렴하지만, 유약과 반응하지 않는 안정한 안료만 사용할 수 있다. 따라서 금속 염화물이나 질산염 화합물이 주로 사용되며, 녹색, 청색, 황색 등을 발색한다. 코발트 블루의 청화는 벌그림으로 그려진다. 반면, 시유 후에 하는 '''덧그림'''은 2차 소성의 수고가 필요하지만, 열처리 온도가 낮기 때문에 사용할 수 있는 색이 많고, 특히 적색 안료나 금색을 사용할 수 있는 것이 특징이다.

2. 1. 원료

흙을 반죽하여 도자기를 만드는 데는 3가지 성질을 가진 원료가 필요하다.- 소성(塑性): 반죽할 때 힘을 가하면 형태가 변하고, 힘을 제거해도 형태를 유지하는 성질. 점토가 이 성질을 가지며, 점토가 없으면 건조 시 부서진다.

- 장석: 열을 가해 성형된 형태로 고화시킬 때, 흙가루 사이를 굳게 결합하는 역할. 1,000°C 정도에서 장석 속 알칼리 성분이 녹아 유리질이 되어 입자 사이를 메운다. 이 유리질은 온도가 약간만 내려가도 굳어 입자를 굳게 결합시킨다.

- 석영질 흙(규석): 도자기의 본체가 되는 원료. 도자기의 비중, 사용 가능 온도 등 주요 성질을 결정한다. 석영질 흙이 많이 함유된 도자기는 처음 성형했을 때와 구웠을 때 형태 변화가 적다. 그러나 점토질 원료는 구우면 수증기가 빠져나가고, 장석질 원료는 유리화되어 부피가 작아지는 소성수축(燒成收縮) 현상이 나타난다.

자기 제작의 주요 원료는 카올린이지만, 점토 광물이 전체의 작은 비율만 차지할 수도 있다. 소성 전 재료는 '바디(body)'라고도 불린다. 자기의 구성은 매우 다양하며, 점토 광물인 카올리나이트가 원료로 자주 사용된다. 다른 원료로는 장석, 볼클레이, 유리, 골회, 활석, 석영, 펫툰체, 석고 등이 있다.

사용되는 점토는 소성에 따라 장점토 또는 단점토로 나뉜다. 장점토는 응집력이 높고 소성이 높으며, 단점토는 응집력이 낮고 소성이 낮다. 토질역학에서 소성은 점토를 고체, 플라스틱, 액체 상태로 변화시키는 데 필요한 수분 함량의 증가를 측정하여 결정하지만, 점토를 작업하기 쉬운 정도를 덜 공식적으로 설명하는 데에도 사용된다.

자기에 사용되는 점토는 다른 도자기 점토보다 일반적으로 소성이 낮다. 수분 함량의 작은 변화가 작업성에 큰 변화를 가져올 수 있으므로, 수분 함량을 주의 깊게 제어해야 한다.

소결하여 다결정이 되는 '''점토(粘土)'''(점토질 물질), 점토 제거제 역할을 하여 가소성을 향상시키고 용제(融剤, 플럭스)로서 융점을 낮추는 '''석영(石英)'''(SiO2), 유리상을 형성하여 강도를 높이고 석영과 동일한 효과를 나타내는 '''장석(長石)'''의 3가지가 주원료이다.[89]

'''점토질 물질'''은 이산화규소(SiO2)(45~70%), 산화알루미늄(Al2O3)(10~38%), 산화철(Fe2O3)(1~25%), '''장석'''은 정장석(K2O・Al2O3・6SiO2)과 조장석(Na2O・Al2O3・6SiO2)으로 구성된다.[89] 점토질 물질에는 카올리나이트(카올린)가 사용되며, 이 외에 연질 자기에는 석회, 본차이나에는 뼈재(인산칼슘)가 첨가된다.

| 종류 | 카올린 | 장석, 석회 | 뼈재 |

|---|---|---|---|

| 경질 자기 | 70% 이상 | ||

| 연질 자기 | 약 60% | ||

| 본차이나 | 때때로 절반 이상 |

원료 처리에서는 우선 투수성 향상을 위해 장석과 석영을 미세하게 분쇄한다. 이어 불순물을 제거한 후 모든 원료를 혼합하여 거친 반죽과 국화 반죽(菊練り)이라는 작업으로 반죽한다. 이를 통해 흙 속 수분을 균일하게 하고, 건조에 의한 왜곡을 방지하며, 공기를 제거하여 성형성을 향상시킨다. 반죽한 흙은 잠시 방치하여 물을 세세한 부분까지 침투시키는 동시에 번식한 진정세균(박테리아)의 배설물에 의해 가소성을 향상시킨다.

2. 2. 제작 방법

도자기 원료를 반죽하여 형태를 만드는 데는 다음 3가지 방법이 있다.- 회전 성형: 앞서 말한 3대 주원료를 적절한 방법으로 섞고 잘 반죽하여 원판 위에 올려놓고 이 원판을 회전시킨다. 손이나 대나무 주걱 등으로 원료에 힘을 가하면서, 대접이나 접시 혹은 꽃병 등 원하는 형태로 만든다. 기술적으로는 상당히 어려운 방법인데 꽤 오래전부터 사용해 오던 방법이며, 현재도 공예품 등을 제작할 때 이용되고 있다.

- 주입 성형: 흙을 반죽할 때 물을 많이 사용하면 걸쭉하고 잘 흘러내리는 반죽(슬립, slip)이 된다. 이것을 석고로 만든 틀에 부으면 여분의 물이 흡수되어 묽었던 흙이 굳어진다. 이 방법은 같은 형태의 도자기를 대량 생산할 때 이용된다.

- 가압 성형: 도자기에 따라서는 점토나 장석 성분이 들어 있으면 성질이 떨어지는 것이 있다. 이런 종류의 도자기는 성형하는 데 점토를 쓰는 대신, 전분 등의 풀을 사용하거나 높은 압력을 가해 굳힌다. 또 장석의 역할을 하는 재료를 넣지 않고 아주 높은 온도로 하여 주성분 중의 일부가 녹을 정도로 강하게 굽는 때도 있다.

도자기는 모든 도예 성형 기법을 사용하여 만들 수 있다.

도자기는 종종 밑칠 장식으로 코발트 산화물과 구리 또는 유약을 사용하여 다양한 색상을 구현한다. 초기 도자기와 마찬가지로 현대 도자기도 종종 약 1000°C에서 초벌구이(biscuit-fired)되고, 유약을 바른 후 약 1300°C 이상의 온도에서 재벌구이(재가마)된다. 또 다른 초기 방법은 "일회 소성"으로, 유약을 초벌구이되지 않은 본체에 바르고 단일 공정에서 두 가지를 함께 소성하는 것이다.

이 과정에서 "초벌구이"된(구워지지 않은) 세라믹 제품은 가마에서 고온으로 가열되어 형태가 영구적으로 고정되고, 본체와 유약이 유리화된다. 자기는 토기보다 더 높은 온도에서 구워져 본체가 유리화되어 다공성이 없어진다. 과거의 많은 종류의 자기는 상유약에 덜 강한 안료를 사용한 장식을 하기 위해 두 번 또는 세 번 구워졌다.

반죽된 흙은 먼저 물레나 주걱으로 대략적인 형태가 만들어진다. 이것을 건조시켜 수분이 10% 정도가 되면 마무리 가공을 한다. 복잡한 형상의 제품(인형 등)은 이장(泥漿) 주입 성형법 등으로 성형한다.

이후 이어지는 소성은 보통 2~3단계로 나누어 진행된다. 처음에 700℃ 전후로 초벌구이를 하여 수분을 날린다. 이때 먼저 300℃ 부근에서 초벌구이 재료의 수분이 증발하는데, 충분히 건조시키지 않으면 발생하는 수증기에 의해 형태가 붕괴된다. 또한 450~600℃에서 카올린 등의 결정 속 결정수가 방출되어 초벌구이 재료가 크게 수축한다. 초벌구이를 마친 이 단계에서 유약을 바르고(시유), 이어서 1300℃ 정도로 1차 소성을 한다. 이를 통해 유약은 유리화되어 광택과 색을 얻고, 유리층이 입계 균열의 진행을 억제하므로 강도가 향상된다. 또한 이후 그림을 그려넣고 800℃ 전후의 2차 소성을 하는 경우도 있다. 자기는 소성 중 고온에서 용해되면서 멀라이트라는 침상 광물 결정을 생성하므로, 성분의 대부분이 용해되어도 형태를 유지하고 유리질의 그릇이 된다.

안료로 자기에 문양을 그리는 작업은 '''그림'''이라고 불린다. 그림에는 시유 전에 하는 '''벌그림'''과 시유 후에 하는 '''덧그림'''이 있다. 벌그림은 2차 소성이 필요 없으므로 비용이 저렴하지만, 유약과 반응하지 않는 안정한 안료만 사용할 수 있다. 따라서 금속 염화물이나 질산염 화합물이 주로 사용되며, 녹색, 청색, 황색 등을 발색한다. 코발트 블루의 청화는 벌그림으로 그려진다. 반면, 덧그림은 2차 소성의 수고가 필요하지만, 열처리 온도가 낮기 때문에 사용할 수 있는 색이 많고, 특히 적색 안료나 금색을 사용할 수 있는 것이 특징이다.

2. 3. 가마

도자기를 굽는 데는 1000°C 이상의 고온이 필요하며, 이를 위한 장치가 가마이다. 가마는 최소한의 연료를 사용하여 최고의 온도를 얻을 수 있도록 고안되어 있다.

등요(登窯)는 전국 각지에서 오래전부터 사용되어 온 가마이다. 등요는 원료를 반죽·성형한 것을 가마 위쪽 부분의 선반모양으로 된 받침 위에 여러 층으로 쌓고, 가장 밑층에서 나무를 때서 굽는 방식이다. 이때 화염이 상층으로 올라가며, 온도가 떨어지지 않도록 가마 옆에 뚫린 구멍으로 장작을 던져 넣는다. 이렇게 해서 차례로 가장 윗부분까지 열이 퍼지는데, 가마 전체가 계단식으로 되어 있으므로 굴뚝 역할을 하게 되어 연료가 계속 타게 된다.

등요의 경우 구워진 도자기를 꺼내려면 불을 끄고 가마가 식을 때까지 기다려야 한다. 이러한 불편을 덜기 위해 터널식 가마가 만들어졌다. 터널식 가마는 출구와 입구를 낮은 온도로, 중앙을 고온으로 만들고, 구우려는 재료를 대차(臺車) 위에 얹고 터널 속을 천천히 통과시켜서 굽는 방식이다. 도자기를 공업적으로 대량생산하는 데는 이 방법이 이용된다.

도자기를 굽는 과정에서 "초벌구이"된(구워지지 않은) 세라믹 제품은 가마에서 고온으로 가열되어 형태가 영구적으로 고정되고, 본체와 유약이 유리화된다. 자기는 토기보다 더 높은 온도에서 구워져 본체가 유리화되어 다공성이 없어진다. 과거의 많은 종류의 자기는 상유약에 덜 강한 안료를 사용한 장식을 하기 위해 두 번 또는 세 번 구워졌다.[1]

3. 도자기의 종류

자기는 국가별로 정의가 다르다.

- 중국: “磁器” 대신 “瓷器”라고 쓰며, 도자기를 크게 陶器(도기)와 瓷器(자기)로 나눈다. 유약을 바르지 않은 도자기는 소성 온도에 관계없이 “陶器”라 부르고, 유약을 발랐더라도 저온 소성된 것은 “陶器”로 분류한다. 태토의 유리화 정도와 관계없이 고온 소성된 유약 도자기는 모두 “瓷器”라고 한다.

- 일본·독일: 일본어의 “磁器”는 태토에 규산이 많고, 유약을 바르고 고온으로 소성하여 유리화가 진행된 도자기를 말한다. 표면이 다공질이고 투광성이 없으며 흡수성이 있는 것은 토기, 표면이 치밀하고 투광성이 있으며 흡수성이 없는 것을 자기라고 한다.[90]

- 영어권: 독일이나 일본과 달리, 미국이나 영국에서는 기물의 특성뿐 아니라 용도를 포함하여 분류하고 명칭을 사용하기 때문에 자기의 개념이 모호하다.[91] 자기는 영어 ''porcelain''의 번역어이지만, 영어의 포슬린(''porcelain'')은 흰색 도자기를 의미하며, 중국이나 일본에서 자기로 보는 청자는 영어에서는 스톤웨어(''stoneware'')로 본다.[92] 마르코 폴로가 자기를 보고 포르셀라 조개와 비슷하다고 하여 포르셀라라고 표기한 데서 포슬린이라는 용어가 시작되었다고 한다.[93]

| 종류 | 소성 | 유약 | 특징 |

|---|---|---|---|

| 토기 | 저온(1000℃ 이하) | 무유 | 연질, 토색, 흡수성 대 |

| 도기 | 저중온(1200℃ 이상) | 유약 | 연경질, 회백색, 흡수성 있음 |

| 석기 | 고온(1100 - 1250℃) | 무유 | 경질, 회색, 흡수성 소 |

| 자기 | 고온(1350℃ 이상) | 유약 | 경질, 백색, 흡수성 없음 |

자기는 반투명하고 흡수성이 없으며,[89] 도자기 중 가장 단단하고, 가볍게 두드리면 금속성 소리가 난다. 소성 온도와 원료에 따라 경질 자기와 연질 자기로 나뉜다.[89] 일본의 주요 자기로는 사가현 아리타 등에서 구워지는 히젠 자기(이마리焼)나 구다니야키 등이 있다.[89]

유리는 자기보다 훨씬 오래전부터 알려졌으며, 단순히 자질화(유리화)하는 것이 자기 제작의 목적은 아니다.

3. 1. 토기, 도기, 석기, 자기

찰흙이나 돌을 원료로 하여 형태를 만들고 가마에서 고열 처리하여 화학 변화를 일으킨 인조 광물을 통틀어 도자기라고 한다. 도자기는 성질에 따라 토기, 도기, 석기, 자기로 나뉜다.- 토기(土器): 다공질이며 유약을 바르지 않은(무유·無釉) 것이 일반적이다. 원료는 유색의 양토질(壤土質) 또는 석기질이 사용되지만, 정도기(精陶器)와 매우 비슷한 소지토(素地土)로 만든 것도 있다. 약 9000년 전부터 만들어졌으며, 현재는 검은 기와, 붉은 벽돌, 화분 등이 만들어진다. 정도기질(精陶器質) 토기로는 전지용 애벌구이, 전해용 격막, 기체 여과, 세균 여과체 등이 있다. 토기는 부서지기 쉬우며 도자기 중 가장 원시적인 형태이다. 한국에서는 즐문식(빗살무늬), 채문식(彩紋式) 토기 등이 있다. 토기와 도기의 차이는 크지 않으며, '토기'라는 용어는 일본에서 처음 사용되었기 때문에 사용을 꺼리는 사람도 있다.

- 도기(陶器): 외관에 따라 정도기(精陶器)와 조도기(粗陶器)로 나뉜다. 정도기는 대체로 백색이며 소지(素地)가 치밀하고 경도가 높다. 애벌구이 후 본구이를 하는 것(반자기 등)과 본구이(맺음구이) 후 재벌구이를 하는 것(경질도기, 반용화도기 등)이 있다. 조도기는 소지가 유색이며, 한국 도자기는 저화도 조도기와 고화도 조도기로 나뉜다. 성질에 따라 점토질, 장석질, 백운석질 도기로 나뉘며, 점토질 도기에는 한국 고유의 도기가 해당된다. 장석질 도기는 경질도기(硬質陶器), 반용화도기(半熔化陶器) 등으로 나뉜다. 1250°C ~ 1350°C에서 맺음구이를 하고 유약을 발라 이보다 낮은 온도에서 재벌구이한 것이 많다. 주로 타일, 부엌 식기, 위생도기 등을 만든다.

- 석기(石器): 굽는 온도가 높고 유약을 사용하지 않은 불투명한 도자기를 석기라 부르기도 한다. 석기는 성형된 것을 굽기 전 짚으로 싸서 짚에서 나온 재가 유약과 같은 작용을 하여 무늬를 내거나, 연료로 사용한 소나무 재가 유약 작용을 하거나, 숯불의 탄소가 재료 속 철분과 화합하는 등의 방식으로 만들어진다. 사용 찰흙의 빛깔, 유약의 상태 등에 따라 조석기(粗石器)와 정석기(精 পাথর器)로 나뉜다. 토기나 도기에 비해 소지(素地)에 흡수성이 없고, 도기와 자기 사이의 성질을 가진다. 일반적으로 소지는 유색이며, 유약이 없는 것도 있다. 조석기는 석기 찰흙 그대로를 사용하는 경우가 많고, 원료 중 불순물이 굽는 동안 용제가 되어 소지가 잘 구워진다. 식염유를 바르거나 도기에 유약을 바른 것이 있다. 정석기는 비교적 정제된 원료를 사용하고 조석기보다 고온에서 소성(燒成)된 것이 많으며 소지는 백색에 가까운 담색으로 무유(無釉)의 것이나, 식염유, 일반유(一般釉)를 칠한 것이 있다. 화학공업용 전해 탱크, 내산 타일 등이 있고, 스웨덴 등의 공예품 중에는 매우 아름다운 유약을 바른 고온도 소성(燒成) 제품이 있으며, 중국 송나라 시대 유물에서 많이 볼 수 있다.

- 자기(磁器): 도자기 중 가장 뛰어나며 역사적으로도 가장 나중에 만들어진 재질이다. 일반적으로 소지는 백색이며 흡수성이 없고 투광성이 있어 두드리면 금속성 소리가 난다. 자기는 다시 연자기(軟磁器), 경자기(硬磁器), 특수도자기의 3종으로 나뉜다.

- 연자기: 1250°C 전후에서 투광성이 생길 때까지 맺음구이를 하고 시유(施釉)한 뒤 1000°C 전후에서 재벌구이를 한다. 유약의 정도가 낮은 것이 결점이지만 광택이 좋고 안료의 발색이 아름답다. 고대 중국 자기, 본차이나, 프릿 자기 등이 여기에 속한다.

- 경자기: 중국에서 발명되었으며, 일본 자기에도 사용되었다. 대부분의 우수한 자기류가 경질 자기에 속한다. 초기 유럽 자기는 18세기 초 마이센 공장에서 생산되었는데, 카올린과 석고로 구성된 페이스트를 나무를 땐 가마에서 최대 1400°C의 온도로 구워 매우 단단하고 반투명하며 강도가 높은 자기를 생산했다.[34] 이후 마이센 경질 페이스트는 석고 대신 장석과 석영을 사용하여 더 낮은 온도에서 소성할 수 있게 되었다. 카올리나이트, 장석, 석영(또는 다른 형태의 이산화 규소)은 여전히 대부분의 유럽 대륙 경질 자기의 기본 재료이다.

- 특수도자기: 기계적 강도, 내산성, 전기적 성질을 더욱 좋게 하기 위해 특수한 원료를 많이 사용하거나 한 성분으로 만들어진 것으로, 소성 온도와 성질이 다양하다. 고주파 절연물, 콘덴서, 고급 점화플러그, 고급 도가니 등이 있으며 대부분 자기이지만, 석기의 성질을 가진 것도 있다.

도자기는 소성 온도가 높고 유약의 경도도 높아 실용성이 뛰어나다. 경자기는 저화도자기(1250°C ~ 1350°C 소성), 중화도자기(1350°C -1400°C 소성), 고화도자기(1400°C 이상 소성)으로 나뉜다. 일반적으로 유럽 자기는 고화 도자기가 많고(영국의 본차이나 등을 제외함), 중국의 자기, 한국의 서양식 자기는 중화도자기에 속하고 삼국시대 통일신라의 도자기에 저화도자기에 속하는 것이 있다.

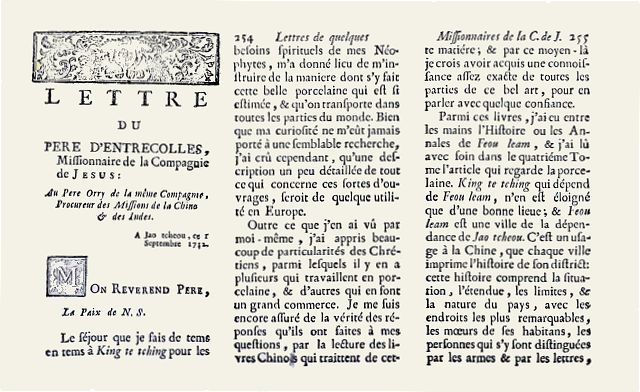

1748년 영국에서 수입 자기와의 경쟁을 위해 처음 개발된 본차이나는 현재 중국을 포함한 전 세계에서 생산되고 있다. 영국인들은 예수회 선교사 프랑수아 자비에르 댕트르콜의 편지를 통해 중국 자기 제조 비법을 알게 되었다.[10] 한 저술가는 영국 자기에서 뼈재를 재료로 사용한 것이 해당 텍스트에 대한 오해 때문일 수 있다고 추측했지만,[10] 이는 현대 연구자들과 역사가들에 의해 뒷받침되지 않는다.[11][12][13][14][15] 전통적으로 영국 본차이는 뼈재 두 부분, 카올린 한 부분, 차이나스톤 한 부분으로 만들어졌지만, 후자는 영국 이외 지역의 장석으로 대체되었다.[16]

연질 자기는 유럽 도공들이 점토와 프릿의 혼합물을 사용하여 중국 자기를 복제하려던 초기 시도에서 비롯되었다. 활석과 석회가 이러한 조성물에 포함된 것으로 알려져 있다. 이러한 도자기는 고온에서 카올린 점토를 구워 단단하게 하거나 유약을 입히지 않았기 때문에 실제 자기 제품이 아니었다. 초기 조성물은 고온에서 가마에서 높은 열가소성 변형 또는 처짐이 발생하여 생산 비용이 많이 들고 품질이 낮았다. 나중에 석영, 장석, 네펠린섬장석 또는 기타 장석암을 함유한 카올린을 기반으로 한 조성물이 개발되었다. 이것들은 기술적으로 우수하며 계속 생산되고 있다. 연질 자기는 경질 자기보다 낮은 온도에서 소성되므로, 일반적으로 경질 자기보다 덜 단단하다.[7][8]

자기의 정의는 국가에 따라 다르다.

- '''중국:''' “磁器”가 아닌 “瓷器”라고 쓰며, 도자기를 陶器와 瓷器로 크게 나눈다. 일본어처럼 “土器”와 같은 분류 명칭은 사용하지 않는다. 유약을 바르지 않은 무유(無釉) 도자기는 소성 온도에 관계없이 모두 “陶器”라고 부르며, 유약을 발랐더라도 저온 소성된 것(한나라 시대의 녹유토기 등)은 “陶器”로 분류한다. 태토의 유리화 정도에 관계없이 고온 소성된 유약 도자기는 모두 “瓷器”라고 한다.

- '''일본·독일:''' 일본어의 “磁器”는 태토에 규산을 많이 함유하고, 유약을 바르고 고온으로 소성하여 유리화가 진행된 도자기를 가리킨다. 일반적으로 도자기 중에서, 기물 표면이 다공성이고 투광성이 없으며 흡수성이 있는 것을 토기, 기물 표면이 치밀하고 투광성이 있으며 흡수성이 없는 것을 자기라고 한다.[90]

- '''영어권:''' 독일이나 일본에서는 자기의 개념이 비교적 명확하지만, 미국이나 영국에서는 기물의 특성뿐 아니라 용도를 포함한 분류와 명칭이 사용되기 때문에 자기의 개념이 모호하다고 여겨진다.[91] 자기는 영어 ''porcelain''의 번역어로 사용된다. 그러나 영어의 포슬린(''porcelain'')은 흰색 도자기를 의미하며, 중국이나 일본에서 자기로 간주되는 청자는 영어에서는 스톤웨어(''stoneware'')로 간주된다.[92] 포슬린의 어원은 『동방견문록』에 있다고 여겨진다. 즉, 마르코 폴로가 자기를 보고 흰색 바탕에 단단한 껍질을 가진 조개인 포르셀라 조개와 비슷하다고 생각하여 포르셀라라고 표기한 데서 시작되었다고 여겨진다.[93] 미국에서는 제품으로서의 자기(''technical porcelain'')는 화이트웨어(''Whiteware'')로 분류되지만, 화이트웨어는 치밀한 조직을 가진(일반적으로 흰색의) 소성 제품의 총칭으로 무유 기물도 포함하며, 토기나 사기 등도 포함된다. 또한 영어의 ''Chinaware''(또는 ''China'')는 좁은 의미로는 자기(''porcelain'')이지만, 미국에서는 디너웨어(dinnerware)를 가리킨다. 영국에서도 ''vitreous dinner ware''(자기화〈용융〉된 디너웨어)를 ''porcelain''이라고 부르는 경우가 있다.[91]

| 종류 | 소성 | 유약 | 특징 |

|---|---|---|---|

| 토기 | 저온(1000℃ 이하) | 무유 | 연질, 토색, 흡수성 대 |

| 도기 | 저중온(1200℃ 이상) | 유약 | 연경질, 회백색, 흡수성 있음 |

| 석기 | 고온(1100 - 1250℃) | 무유 | 경질, 회색, 흡수성 소 |

| 자기 | 고온(1350℃ 이상) | 유약 | 경질, 백색, 흡수성 없음 |

자기는 반투명하며 흡수성이 없다.[89] 또한, 도자기 중에서 가장 단단하며, 가볍게 두드리면 금속성 소리가 난다. 소성 온도와 원료에 따라 경질 자기(hard porcelain SK13 - 16 소성)와 연질 자기(soft porcelain SK8 - 12 소성)로 나뉜다.[89] 일본의 주요 자기로는 사가현 아리타 등에서 구워지는 히젠 자기(이마리焼)나 구다니야키 등이 있다.[89]

유리는 자기보다 훨씬 오래 전부터 알려져 있으며, 단순히 자질화(유리화)하는 것이 자기 제작의 목적이 아니다.

소성 온도가 높은 경질 자기와 비교적 저온에서 소성되는 연질 자기로 나뉜다.[89]

| 구분 | 자기 | 도기 | 토기 |

|---|---|---|---|

| 굽는온도 | 가장 높다. | 보통이다. | 비교적 낮다. |

| 초벌구이 때 | 물을 거의 흡수하지 않는다. | 물을 흡수한다. | 물을 흡수한다. |

| 비쳐 보았을 때 | 밝게 비친다. | 빚을 통과시키지 않는다. | 빚을 통과시키지 않는다. |

| 가볍게 튀겼을 때 | 맑은 소리 | 탁한 소리 | 탁한 소리 |

| 유 약 | 사용 | 사용 | 사용하지 않았거나 조금 사용. |

| 용 도 | 얇은 식기 | 두꺼운 식기, 위생 도기 | 기와, 토관, 화분 |

3. 2. 청자, 백자, 분청사기

청자(靑磁)는 극소량의 철분을 함유한 유약을 고화도 환원염으로 소성하면 푸른 기를 띠며 발색한다. 옛 중국 한 시대에 이미 만들어지고 있었고, 그 후 송 시대로 접어들어 매우 아름다운 청자가 구워지고 있었다. 특히 한국의 고려청자는 세계적으로 유명하다.백자(白磁)는 청자보다 뒤늦게 만들어져 당 시대에 생겼다. 소지는 희고 투명성이 있는 것이 많고 노르스름한 빛깔을 띤 백자와 푸르스름한 백자가 있다. 전자는 산화염, 후자는 환원염에서 소성된 것이다. 조선시대 백자 등을 들 수 있다.

3. 3. 기타

천목(天目)은 철분이 많은 유약을 발라 황갈색이나 검은색을 내는 기법으로, 고려시대에는 송나라의 천목을 모방하였다.[1] 무늬를 상감하거나 조각하기도 하는데, 특히 검은 바탕에 백토 상감은 독특한 인상을 준다.[1] 천목은 일본어 발음인 '덴모쿠'로도 불리며, 유약의 상태나 생산지에 따라 요변천목, 유적천목, 대피천목, 건잔천목, 하남천목 등으로 나뉜다.[2]진사(辰砂)는 구리가 함유된 유약을 환원염으로 소성하여 붉은색을 띠게 하는 기법이다.[3] 중국 원, 명 시대에는 구리 안료로 밑그림을 그린 유리홍(釉裏紅)이 있었고, 청나라 시대에는 붉은색 유약을 바른 진사가 나왔다.[3] 고려와 조선 백자에서도 찾아볼 수 있다.[3]

코발트 광물을 사용한 청색 안료는 중국 당삼채의 저화도유에서 볼 수 있으며, 고화도유에서는 송나라 말기부터 사용되었다.[4] 원나라 때 서역에서 코발트 광물이 수입되면서 자기 그림에 널리 쓰였고, 명, 청나라를 거쳐 현재까지도 애용된다.[4] 이 기술은 한국과 안남(安南)을 거쳐 일본으로 전해졌고, 유럽 도자기에도 영향을 주어 코펜하겐 왕립제도소의 자기나 네덜란드 델프트 도기 등은 동양적인 청화풍(靑華風) 제품을 생산하고 있다.[4]

적화(赤畵)는 본구이된 자기에 덧그림을 그리고 저온에서 굽는 기법으로, 붉은색이 주로 사용되어 적화라 불린다.[5] 명나라 시대에는 선덕적화, 성화적화, 가정적화, 만력적화 등 뛰어난 적화가 만들어졌으며, 노랑, 초록, 자주, 파랑 등 다양한 색깔이 사용되었다.[5] 색화(色畵)라고도 불리며, 청나라 시대에는 기술적으로 매우 정교한 작품이 나왔다.[5]

화청자(畵靑磁)는 유약 아래에 그림을 그린 유리(釉裏)와 유약 표면에 그린 유표(釉表)로 나뉜다.[6] 유리화는 백토, 흑토, 철사, 진사 등으로 태토 위에 그림이나 무늬를 그리고 유약을 발라 구운 것으로, 송나라 수무요와 원나라 자주요의 영향을 받았다.[6] 유포화는 금니(金泥)로 자기 표면에 그림이나 무늬를 그린 후 유약을 바른 장식적인 사치품이다.[6]

4. 도자기의 역사

동아시아에서 도자기가 가장 먼저 발달한 곳은 중국으로, 주변 국가인 한국, 베트남, 일본은 물론 멀리 서아시아와 유럽의 도자기에도 큰 영향을 주었다.

4. 1. 한국

한국의 도자기는 중국의 영향을 받았지만, 중국에서도 감탄할 만큼 뛰어난 품질과 아름다움을 자랑하여 동아시아 각국으로 수출되기도 했다.

신석기 시대 사람들은 식량 저장을 위해 토기를 만들기 시작했다. 이는 강가에서 어로나 수렵을 하고 농사를 짓게 되면서 나타난 변화였다. 신석기 시대 토기는 야외에서 말리거나 구덩이에서 700도 정도의 온도로 구워졌으며, 낮은 소성 온도로 인해 내구성에 한계가 있었다. 한국에서는 덧무늬토기, 눌러찍기무늬토기, 빗살무늬토기, 번개무늬토기 등이 만들어졌으며, 이들은 지표 연대를 가늠하는 중요한 유물이다.

청동기 시대에는 표면을 갈아 윤기를 낸 붉은 간토기(홍도), 검은 간토기(흑도) 등이 등장한다. 또한, 장식이 적은 민무늬 토기(덧띠 토기)가 나타났는데, 이는 생산력 증가로 인해 큰 용량의 토기를 대량 생산하게 되었기 때문으로 보인다. 이 시기의 토기는 고조선의 세력 범위를 알려주는 주요 지표 유물이다.

삼국시대에는 기술 발달로 도기가 만들어지기 시작했다. 특히 신라와 가야에서는 인물형, 동물형 모양의 토기가 제작되기도 하였다.

고려청자는 고려 시대를 대표하는 미술 중 하나로, 비취색(翡色, celadon green)을 특징으로 한다. 문벌 귀족들이 권력을 잡았던 1050년 경부터 무신정권 말기인 1250년 경까지 제작되었다. 문벌 귀족 지배 시기의 고려청자는 유교와 송의 귀족 문화 영향을 받아 단순하고 세련된 모양을 보였다. 반면 무신정권기 고려청자는 도교의 영향을 받아 화려한 형태와 문양을 띄게 된다. 후기 청자는 청자비룡형 주자(주전자)처럼 복잡한 동물 모양으로 만들어지거나, 청자 상감운학문 매병처럼 복잡한 상감 기법을 이용해 문양을 새겨넣었다. 원 간섭을 받으면서 고려청자 제작 기술은 쇠퇴하고, 중국에서 수입한 백자를 모방한 분청사기가 만들어지기 시작한다.

조선 전기에는 주로 분청사기가 만들어졌으나, 조선 후기로 갈수록 백자 중심으로 변화했다.

일제강점기를 거치면서 한국 도자기 기술은 특유의 아름다움과 섬세함이 사라지고 쇠퇴하였다. 광복 후에도 6·25 전쟁 등으로 인해 상황이 나아지지 못했다. 그러나 1960년대부터 다시 발전하여 대부분 공업화, 대량 생산화되었다. 하지만 옛 방식의 도예 기술을 계승하려는 노력도 많은 도공들에 의해 꾸준히 이어지고 있다.

신라 후기에 올리브색 유약이 도입되었다. 신라 도자기는 대부분 잎사귀 모양인데, 이는 한국에서 매우 일반적인 형태이다. 한국 녹청자는 청록색에서 황토색까지 다양한 색상을 띤다. 13세기 후반에는 백토와 적토로 도자기의 오목한 부분을 채워 색을 입히는 상감 기법이 널리 사용되었다.[31] 중국 도자기와의 주된 차이점은 유약 아래에 상감 장식이 있는 경우가 많다는 것이다.[32]

조선 시대(1392-1910)의 한국 도자기는 대부분 뛰어난 장식적 가치를 지니고 있으며, 보통 조롱박 모양이며 비대칭적이다.[32]

4. 2. 중국

동아시아에서 도자기가 가장 먼저 발달한 곳은 중국이며, 이는 주변 국가인 한국, 베트남, 일본은 물론 멀리 서아시아와 유럽의 도자기에도 큰 영향을 주었다. 중국 도자기는 은나라 때부터 발달하기 시작한 것으로 추정된다.

코발트 광물은 청색을 띠는 그림물감의 재료로, 당나라 시대의 당삼채 저화도유에서 사용되었다. 고화도유 아래에 사용된 것은 송나라 말기부터이며, 원나라 때 서역에서 코발트 광물이 수입되면서 자기 그림에 사용되었다. 명나라와 청나라를 거쳐 오늘날에도 일반적인 자기 그림에 널리 사용되고 있다. 이 기술은 한국과 안남(安南)으로 전해졌고, 한국에서 일본으로 전파되었다. 또한 유럽의 도자기에도 영향을 미쳐 코펜하겐 왕립제도소의 자기, 네덜란드의 델프트 도기 등은 현재도 동양적인 청화풍의 제품을 생산하고 있다.[17]

자기는 상나라(기원전 1600년~기원전 1046년)부터 시작된 수 세기 동안의 발전 과정을 거쳐 중국에서 발명되었다. 동한(25년~220년) 무렵에는 초기 유약 도자기가 고온에서 구운 자기로 발전하였다.[17][19] 수나라(581년~618년) 후기와 당나라(618년~907년) 초기에는 백색과 반투명성이라는 현재의 표준 요건이 달성되었고,[18] 정요(Ding ware)와 같은 종류의 자기가 생산되었다. 이러한 자기들은 이미 이슬람 세계로 수출되어 높이 평가받았다.[19][24]

송나라(960년~1279년)에는 예술성과 생산량이 새로운 경지에 도달했다. 자기 제작은 고도로 조직화되었고, 이 시대에 발굴된 용가마(dragon kiln)에서는 한 번에 최대 2만 5천 점,[20] 시대 말에는 10만 점 이상을 구울 수 있었다.[21] 형요(Xing ware)는 당나라 자기 중 가장 뛰어난 것으로 여겨지지만, 정요는 송나라 최고의 자기가 되었다.[22] 명나라 무렵에는 궁중을 위한 최고급 자기의 생산이 단일 도시에 집중되었고, 원래 황실 소유였던 경덕진 자기(Jingdezhen porcelain)는 중국 자기 생산의 중심지로 남아 있다.

명나라(1368년~1644년) 무렵에는 자기가 아시아와 유럽으로 수출되었다. 이 시대에 유럽에 도착한 가장 유명한 중국 자기 양식 중 일부는 인기 있는 "청화백자(blue-and-white)"가 있다.[23] 명나라는 자기 무역의 대부분을 장악했고, 실크로드(Silk Road)를 통해 아시아, 아프리카, 유럽으로 확장되었다. 1517년 포르투갈 상인들은 명나라와 바닷길로 직접 무역을 시작했고, 1598년에는 네덜란드 상인들이 뒤따랐다.[24]

일부 자기는 중국 황실에서 다른 것들보다 더 높이 평가되었다. 가장 귀중한 종류는 공물이나 황실 감독하에 있는 가마에서 생산된 제품으로서 궁중과의 관련성으로 식별할 수 있다.[25] 원나라 이후로 가장 크고 최고의 생산 중심지는 경덕진 자기를 생산해왔다. 명나라 시대에 경덕진 자기는 황실의 자랑거리가 되었다. 영락제는 난징에 백색 자기 벽돌로 덮인 탑을 세웠고, 유난히 매끄러운 유약을 입힌 백색 자기는 그의 치세에 고유한 것이다. 경덕진 자기의 명성은 청나라 시대에 정점에 달했다.

고온에서 구워 유약이 녹아내린 경질 도자기인 자기 제조법은 중국에서 발명되었으며, 초목 재를 녹여 도자기 표면에 바르고 인위적으로 유약을 만든 회유도기의 탄생은 은나라 시대까지 거슬러 올라간다.[95] 회유는 오랜 세월에 걸쳐 조금씩 개량되어 안정적인 기술로 확립되었고, 후한 시대에는 태토가 단단하게 구워지고 유약이 매끄럽게 녹아내린 “자기(瓷器)”(반자기)로서 완성 단계에 이르렀다.[95][96] 본격적인 청자의 제작은 이 후한 시대에 시작되었다.[96][97] 청자의 발상지는 현재의 절강성 소흥시 상우구 일대로 여겨지며, 현재까지 30곳 이상의 후한 시대 청자 가마터가 발견되었다.[98]

삼국시대부터 남북조시대에 걸쳐 일본에서는 일반적으로 “고월자”라고 불리는 청자가 제작되었는데, 현재의 절강성을 중심으로 한 지역에서 누각이나 인물, 조수 등 다양한 장식을 한 다채로운 형태의 기물이 무덤에 부장되는 소위 “명기”로서도 활발하게 만들어졌다.[95][99] 남북조시대의 북조에서는 말기에 북방 청자 고유의 양식이 나타나 수나라 시대에 계승되었다.[100] 북방의 청자는 올리브색을 띤 암녹갈색, 암갈색, 황갈색을 띤다는 특징이 있다.[100]

당나라 시대 이후, 청자는 많은 문인·지식인들에게 사랑받았는데, 그 이유 중 하나로 중국에서 옛날부터 귀하게 여겨져 온 옥(벽옥)에 가까운 색조를 들 수 있다.[101] 청자는 “가옥기”라고도 불리며 보물 등으로 귀족층에 받아들여졌다.[101] 760년에는 육우가 『차경』을 저술하였고, 그에 따른 끽다의 습관이 유행하였다.[102] 『차경』에서 육우는 연한 황색으로 우려낸 전차를 월주요의 청자 다완에 담으면 차의 색깔이 녹색으로 돋보인다고 서술하고 있다.[102] 당나라 시대부터 송나라 시대에 걸쳐 육우 다도의 유행과 함께 왕후와 문인들은 청자 다완을 크게 찾았다.[102]

송나라 시대에는 관요가 설치되어 정요의 백자, 여요의 청자 등을 대표로 하는 기형, 유조 모두 매우 높은 기술을 사용한 자기가 만들어졌다. 또한, 화북·화남 각지에 자주요, 요주요, 용천요, 건요, 길주요 등 개성적인 가마가 번성했다. 특히 북송 시대부터 존재감을 과시하고 이후의 중국 도자기 역사를 주도하는 것이 강서성의 경덕진요이다. 원나라 시대에는 백색 바탕에 코발트 안료에 의한 청색으로 그림을 그린 자기인 “청화”(일본어로는 “소부”라고 한다)의 생산이 번성하여 수출 자기로서 여러 나라의 동경의 대상이 되어 이슬람권 등에서 앞다투어 요구하게 되었다.

명나라 시대에는 경덕진요가 중국의 자기 생산의 중심이 되어 청화나 “오채” 등 회화적인 장식을 한 기물이 활발하게 생산되었다. 명나라 말기부터 청나라 초기까지는 경덕진의 민요나 복건성의 장주요 등에서 관요와는 작풍이 다른 수출용 자기가 대량생산되어 포르투갈, 네덜란드, 일본 등으로 운반되었다. 청나라 시대에 들어서면서 칠보의 기법을 응용한 분채(법랑채) 기술이 개발되어 자기의 표면에 회화와 같은 그림이 그려지게 되었다. 이 시기, 요업 기술의 발전에 따라 다양한 색유가 새롭게 개발되어 성형과 시유 기술, 그림 그리는 기법과 함께 중국 도자기의 정점을 맞이했다. 그러나 청나라 후기 이후는 사회 정세의 불안정화와 함께 종래의 기술 수준을 유지하는 것이 어려워져 한때 일세를 풍미했던 중국 도자기도 변혁과 진보의 역사에 종지부를 찍었다.[103]

4. 3. 일본

일본은 동아시아에서 도자기 발달이 가장 늦은 나라 중 하나였다. 당나라 초기의 당삼채를 모방한 '나라삼채'(奈良三彩)라는 유약을 사용한 도자기가 만들어졌다. 헤이안 시대 이후 일본 각지에서 독자적인 방법으로 발전하다가, 임진왜란 이후 조선 도공들을 데려오면서 본격적으로 자기가 만들어지기 시작했다.[26] 아리타 지역에서 자기 점토 매장지가 발견되면서 여러 가마가 생겨났고, 초기에는 중국 청화백자와 유사한 스타일이 20세기까지 저렴한 일상 용품에 계속 사용되었다.[26] 메이지 시대부터는 유럽의 도예 기술도 전해지면서 현재는 도자기를 세계 각지에 수출하는 등 도자기 산업이 매우 발달하였다.

1660년경부터 네덜란드 동인도 회사를 통해 유럽으로 자기 수출이 시작되었다.[27] 명나라 멸망 이후 내전으로 중국 수출이 혼란에 빠지자 일본 수출이 급증했다. 초기에는 유럽 형태와 중국식 장식을 사용했지만, 점차 독창적인 일본 스타일이 개발되었다.

나베시마 도자기는 봉건 영주 가문 소유 가마에서 생산되었으며, 일본 전통 방식으로 장식되어 귀족 가문에 대한 선물로 사용되었다. 이마리 도자기와 카키에몬은 초기부터 시작된 상감 "유약" 장식 스타일을 가리키는 용어이다.[27]

19세기 초 다양한 스타일과 제조 센터가 사용되었고, 일본이 무역을 개방하면서 수출이 급증했지만 품질은 전반적으로 저하되었다. 많은 전통 자기는 이전 방식을 복제하고 있으며, 여러 현대 산업 제조업체도 있다.[28]

일본에서는 임진왜란 때 조선에서 데려온 도공 이참평이 히젠 아리타에서 자석을 발견하면서 자기 제작이 시작되었다고 알려져 있다.[89] 가마터 발굴 조사 결과, 1610년대에 아리타 서부의 여러 가마에서 자기(초기 이마리) 제작이 시작되었다는 것이 정설이다.[89]

이마리焼이라고 불린 히젠 자기는 에도 시대 후기까지 융성했으며, 중국풍 디자인뿐만 아니라 일본 고유의 사카이다 가키에몬에 의한 탁수, 금란수, 금채 등이 탄생하여 유럽에도 수출되어 높은 평가를 받았다. 에도 시대 후반에는 자기 소성이 구다니, 토베 등 각지로 퍼져, 메이지 시대 무렵에는 세토에서 대량 생산되어 서민에게도 자기가 퍼져나갔다.

메이지 이후 고트프리트 바그너 등으로부터 유럽의 과학 기술을 도입하여 생산 효율이 획기적으로 향상되었다. 구체적인 요인은 다음과 같다.

- 철도·기선 등 수송 수단 발전에 따라 원료 도토 선택지 증가.

- 기계화와 진장주입법 도입으로 성형 고속화.

- 과학적인 정제로 안료 배합 효율화.

- 가스, 전기, 석탄 연료로 정확한 소성 온도 관리 실현.

자포니즘 유행과 저렴한 노동력을 배경으로 양식기 수출이 활발하게 이루어졌다. 전후에도 수출은 계속 늘었으나, 미국 도기 회사들이 일본제 도자기에 밀려 쇠퇴한 원인 중 하나로 꼽힌다. 1940년대 이후 엔고 등으로 1980년대 이후 수출이 급감했다.

최근에는 원료에 알루미나를 배합하여 강도를 높인 '''강화 자기'''가 유아용 식기로 생산되어 환경 호르몬 물질 용출이 우려되었던 플라스틱제 식기를 대신하여 학교 급식에서 채택되고 있다.

4. 4. 유럽

유럽에서 자기는 중국에서 수입되어 매우 귀하게 여겨졌으며, "china"라는 단어가 "porcelain"을 뜻하는 일반적인 용어로 사용될 정도였다. 13세기 마르코 폴로의 『동방견문록』에는 유럽에서 자기를 처음 언급한 내용이 있다.[33] 16세기 초, 포르투갈 상인들은 중국에서 자기 제조에 필요한 카올린을 가져왔으나, 제조 기술은 완전히 이해되지 않아 많은 실패를 겪었다.[20]

1708년, 독일 작센 주에서 에렌프리트 발터 폰 치른하우스가 카올린 등을 사용하여 단단하고 흰색의 반투명한 자기를 만드는 데 성공했다.[37][34] 이는 작센의 중요한 영업 비밀이었다.[34][35] 1712년, 프랑스 예수회 사제 프랑수아 자비에르 댕트르콜이 중국 자기 제조 비법을 유럽에 공개하면서, 유럽에서도 자기를 생산하기 시작했다.[36]

아우구스트 2세의 지원을 받은 치른하우스와 요한 프리드리히 뵈트거는 이싱 점토와 유사한 붉은색 석기를 개발했다. 1708년에는 단단하고 흰색이며 유약 처리된 유럽 최초의 도자기가 생산되었다. 1709년 뵈트거는 도자기를 만들 수 있다고 보고했고, 유럽 도자기 발견의 공로는 그에게 돌아갔다.[38]

1710년 마이센 공장이 설립되었고, 뵈트거의 도자기는 1400°C에서 구워 반투명도를 얻었으며, 열 충격에 강했다.[39]

1744년, 러시아 제국의 엘리자베타 여제는 최초의 도자기 제작소 설립 협약에 서명했다. 표트르 대제는 도자기 제조 비법을 알아내려 노력했고, 드미트리 이바노비치 비노그라도프의 연구를 통해 1760년 상트페테르부르크 제국 도자기 공장이 설립되어 유럽 주요 공장이 되었다.[41] 이후 듈리보 도자기 공장, 그젤 등 여러 공장이 문을 열었다. 20세기 소련 시대에도 도자기는 국가 지원을 받는 예술 형태로, 옥사나 지니크룹과 같은 예술가들이 활동했다.[42][43]

점토와 유리 가루를 혼합한 도자기 반죽은 독일에서 '프리텐포르첼란', 스페인에서 '프리타', 프랑스에서 '파트 탕드르', 영국에서 "소프트페이스트"로 불렸다.[45]

프랑스에서는 루앙에서 최초의 소프트페이스트가 생산되었고, 1702년 이전 생클루 공장에서 중요한 소프트페이스트 자기가 만들어졌다. 샹티이, 메네시, 뱅센 자기 공장(1740년 설립, 1756년 세브르 국립 제조소로 이전) 등에서 소프트페이스트 공장이 설립되었다.[46] 뱅센 소프트페이스트는 18세기 후반 프랑스와 유럽에서 선두 자리를 차지했다.[47]

이탈리아에서는 도치아 자기가 1735년, 카포디몬테 자기가 1743년에 설립되었다. 나폴리 자기는 1771년부터 1806년까지 신고전주의 양식을 전문으로 생산했다. 베네치아에서는 베치 자기가 1720년경부터 1735년까지, 코치 자기가 1764년부터 1812년까지 생산되었다. 레 노베 자기는 1752년경부터 1773년까지, 그리고 1781년부터 1802년까지 생산되었다.[48]

영국에서는 1742년 토마스 브리앙이 최초의 소프트페이스트를 시연했고, 1749년 토마스 프라이가 본차이나에 대한 특허를 취득했다. 윌리엄 쿡워시는 콘월에서 카올린 매장지를 발견하고 1768년 플리머스 자기를 설립했다. 18세기 후반부터 대부분의 영국 자기는 본차이나이다.

16세기 이탈리아 피렌체에서 중국으로부터 자기 제작 기술이 전래되었고, 메디치 가문 브랜드로 성공을 거두면서 널리 퍼졌다.[89] 유럽에서는 자기를 연질 자기와 경질 자기로 나누며, 초기 세브르 자기처럼 카올린을 포함하지 않고 소성 온도가 낮은 것은 연질 자기로 불린다.[89]

경질 자기는 1708년 독일의 베트거가 드레스덴에서 자토를 발견하면서 시작되었다.[89] 마이센이 주요 생산지로 발전했으며,[89] 그 기술은 프랑스 왕가의 기술자 초빙으로 프랑스에 전해져 퐁파두르 부인의 보호 아래 세브르에서 자기 제작이 발전했다.

세브르 외에도 프랑스의 생클루, 샹티이, 오스트리아의 빈, 이탈리아의 베네치아, 독일의 헤프스트, 닌펜부르크 등에서도 자기 소성에 성공하여 18세기 중반 유럽 각지에서 제작이 퍼져나갔다.[89] 프랑스 혁명 이후 리모주에 자기 기술이 전해져 리모주 자기가 프랑스 도자기 산업을 대표하게 되었다.

러시아 제국에 마이센 기술을 도입한 상트페테르부르크의 로모노소프 자기 공장에서는 소련 시대와 현대를 거쳐 독특한 자기를 제작해 왔다.

영국의 주요 소프트페이스트 공장은 다음과 같다.

| 공장명 | 설립 연도 |

|---|---|

| 첼시 자기 공장 | 1743[49][50] |

| 보우 자기 공장 | 1745[51][52][53] |

| 세인트 제임스 | 1748[53][54] |

| 브리스톨 자기 | 1748 |

| 롱턴 홀 | 1750[55] |

| 로열 크라운 더비 | 1750년 또는 1757년[56][57] |

| 로열 워스터 | 1751 |

| 로우스토프트 자기 | 1757[58] |

| 웨지우드 | 1759 |

| 스포드 | 1767 |

5. 현대 도자기의 활용

도자기는 관상용으로 쓰이고, 화병이나 찻잔, 식기 등으로도 쓰이는 등, 옛날부터 다양하게 사용되었다.

자기(瓷器)는 1878년부터 전기 절연체로 사용되어 왔으며,[59] 열악한 환경에서도 전기적, 기계적, 열적 특성의 높은 안정성으로 인해 전력 송전 시스템의 절연체로 널리 사용된다.[61] 전기용 자기의 구성 성분은 일반적으로 볼클레이, 카올린, 장석, 석영, 칼시나이트 알루미나 및 칼시나이트 보크사이트를 다양한 비율로 포함한다.[62] 2018년, 아이치현(愛知縣) 한다시(半田市)에 있는 NGK에서 제조한 자기 부싱 절연체가 기네스 세계 기록에 의해 세계 최대 규모의 세라믹 구조물로 인증되었다. 높이는 11.3m, 지름은 1.5m이다.[65][66] 2015년 고전압 절연체 세계 시장 규모는 49.5억달러로 추산되었으며, 그중 자기가 48%를 조금 넘는 비율을 차지했다.[67]

낮은 열팽창, 높은 기계적 강도 및 높은 내화학성을 특징으로 하는 도자기는 반응 용기, 연소용 보트, 증발 접시, 뷰흐너 깔때기와 같은 실험실 기구에 사용된다.[68][69]

도자기 타일은 일반적으로 분말 압축 방식으로 제조되며, 조밀하고 미세한 입자를 가진 매끄러운 표면과 날카로운 모서리를 지닌다.[70] 제조업체는 전 세계에 분포되어 있으며,[71] 이탈리아가 2006년 3.8억m2 이상을 생산하며 세계적인 선두주자이다.[72]

내구성, 녹슬지 않는 성질, 그리고 방수성 때문에 유약을 입힌 자기는 적어도 17세기 후반부터 개인 위생 용품으로 사용되어 왔다. 이 시기에 자기 요강은 유럽 상류층 가정에서 흔히 볼 수 있었고, "부르달루(bourdaloue)"라는 용어가 요강의 이름으로 사용되었다.[75] 현대 위생 도기류는 세라믹 재료로 만들어지지만, 자기는 더 이상 사용되지 않고 도자기가 주된 재료이다.[76]

치과용 도재는 크라운, 브릿지 및 베니어에 사용된다. 치과용 도재의 조성은 장석 70~85%, 석영 12~25%, 카올린 3~5%, 유리 최대 15%, 착색제 약 1%이다.[78]

참조

[1]

웹사이트

Porcelain, n. and adj.

http://www.oed.com/v[...]

2018-06-18

[2]

서적

An Introduction to Pottery

Rado P. Institute of Ceramic / Pergamon Press

[3]

간행물

Harmonized commodity description and coding system: explanatory notes, Volume 3

Customs Co-operation Council, U.S. Customs Service, U.S. Department of the Treasury

[4]

간행물

The Combined Nomenclature of the European Communities

[5]

서적

A handbook of Chinese ceramics

http://libmma.conten[...]

Metropolitan Museum of Art, New York

2016-09-09 # archive-date

[6]

보고서

Porcelain Tableware Market - Outlook To 2031

Transparency Market Research

[7]

서적

Syracuse China

https://books.google[...]

Syracuse University Press

2014-01-07 # archive-date

[8]

서적

The Old China Book

https://books.google[...]

Wildside Press LLC

2013-05-28 # archive-date

[9]

서적

Limoges boxes: A complete guide

https://books.google[...]

Krause Publications

2017-12-02 # archive-date

[10]

서적

Porcelain, Its Nature, Art and Manufacture

https://archive.org/[...]

[11]

논문

Science Of Early English Porcelain

[12]

논문

The Special Appeal Of Bone China

[13]

논문

All About Bone China

[14]

논문

Spode's Bone China – Progress In Processing Without Compromise In Quality

[15]

서적

An Introduction To The Technology Of Pottery

Institute of Ceramics & Pergamon Press

[16]

논문

Changes & Developments Of Non-plastic Raw Materials

[17]

서적

Chinese porcelain: Art, elegance, and appreciation

https://books.google[...]

Long River Press

2013-05-28 # archive-date

[18]

서적

[19]

웹사이트

Porcelain

http://www.encyclope[...]

Columbia Encyclopedia Sixth Edition

2009-03-02 # archive-date

[20]

서적

The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention

André Deutsch

[21]

서적

Science and Civilisation in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 12, Ceramic Technology

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[22]

서적

Chinese Glazes: Their Origins, Chemistry, and Recreation

A. & C. Black

[23]

서적

Looking at European ceramics : a guide to technical terms

https://books.google[...]

The J. Paul Getty Museum Journal

2014-07-06 # archive-date

[24]

서적

Studies in Chinese ceramics

https://books.google[...]

Chinese University Press

2017-12-02 # archive-date

[25]

서적

Chinese Art

the British Museum Press

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

논문

The First Philippine Porcelain

[30]

논문

Philippine Quarterly of Culture and Society Vol. 42, No. 3/4: Aginid Bayok Sa Atong Tawarik: Archaic Cebuano and Historicity in a Folk Narrative

University of San Carlos Publications

[31]

웹사이트

[Monthly KOREA] Korean Pottery Profile

https://www.korea.ne[...]

2020-03-16

[32]

웹사이트

Korean pottery

https://www.britanni[...]

[33]

서적

[34]

서적

Eighteenth-century ceramic: Products for a civilised society

https://archive.org/[...]

Manchester University Press

[35]

서적

News from a radiant future: Soviet porcelain from the collection of Craig H. and Kay A. Tuber

https://books.google[...]

Art Institute of Chicago

2017-12-02 # archive-date

[36]

서적

Orientalism in Early Modern France

Berg Publishing

[36]

서적

The pilgrim art. Cultures of porcelain in world history

University of California Press

[36]

서적

Joseph Needham : Science and Civilisation in China, Volume 5 Chemistry and Chemical Technology : Part 12 Ceramic Technology

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[36]

서적

Following the steps of Matteo Ricci to China

https://books.google[...]

China Intercontinental Press

[36]

서적

Porcelain, Its Nature, Art and Manufacture

https://archive.org/[...]

[37]

서적

Science in the enlightenment: An encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-Clio

[38]

서적

The Arcanum

[39]

방송

BBC4 How it works: Ep 3. Ceramics how they work

2012-04-16

[40]

웹사이트

History of Russian inventions. Porcelain. (In Russian)

http://www.kstu.ru/a[...]

[41]

웹사이트

History of Russian porcelain: from its origins to the present day.

https://bestwonderst[...]

2020-09-23

[42]

학술지

Soviet Propaganda Porcelain

https://www.jstor.or[...]

1989

[43]

웹사이트

The tale of Russia's revolutionary ceramics

https://www.royalaca[...]

2022-03-03

[44]

웹사이트

Porcelain Pop Art by Oksana Zhnikrup

http://en.uartlib.or[...]

2022-03-02

[45]

서적

European Ceramic Art

Faber and Faber

[46]

웹사이트

Sèvres Porcelain in the Nineteenth Century

http://www.metmuseum[...]

2011-10-31

[47]

웹사이트

Metropolitan Museum of Art

http://www.metmuseum[...]

[48]

서적

[49]

학술지

Science Of Early English Porcelain

[50]

학술지

The Sites Of The Chelsea Porcelain Factory

[51]

웹사이트

Bow

https://web.archive.[...]

Museum of London

2011-10-31

[52]

웹사이트

Bow porcelain bowl, painted by Thomas Craft

https://web.archive.[...]

British Museum

2011-10-31

[53]

웹사이트

Bow porcelain

http://www.british-h[...]

University of London & History of Parliament Trust

2011-10-31

[54]

웹사이트

St James's (Charles Gouyn)

https://web.archive.[...]

Museum of London

2011-10-31

[55]

학술지

Ceramic Figureheads. Pt. 3. William Littler And The Origins Of Porcelain In Staffordshire

[56]

웹사이트

The History of Royal Crown Derby

http://www.royalcrow[...]

Royal Crown Derby

2020-12-17

[57]

웹사이트

History of Royal Crown Derby Co Ltd, from "British Potters and Potteries Today", publ 1956

https://web.archive.[...]

[58]

학술지

The Lowestoft Porcelain Factory, and the Chinese Porcelain Made for the European Market during the Eighteenth Century

[59]

서적

Insulators For High Voltages

Institution of Electrical Engineers

[60]

서적

High-Voltage Insulators: Basics and Trends for Producers, Users and Students

[61]

학술지

Development Of Electrical Porcelain Insulators From Local Clays

[62]

잡지

Manufacture of Porcelain Insulators

[63]

서적

Insulators For High Voltages

Institution of Electrical Engineers

[64]

학술지

The Influence of Kiln Atmospheres on Electrical Porcelain Firing

[65]

웹사이트

Largest ceramic structure

https://www.guinness[...]

2018-09-25

[66]

웹사이트

Transformer Insulators Recognized by Guinness World Records

https://www.ngk-insu[...]

[67]

잡지

Overview of World Markets for Insulators & Bushings

[68]

서적

Industrial Ceramics

Chapman & Hall

[69]

서적

Dictionary of Ceramic Science and Engineering

Springer

[70]

표준

Standard Terminology Of Ceramic Whitewares And Related Products

ASTM International

[71]

간행물

Manufacturers Of Porcelain Tiles

[72]

간행물

Italian Porcelain Tile Production At The Top

[73]

Youtube

Porcelain Room, Aranjuez

http://video.google.[...]

2016-12-01

[74]

간행물

Porcelain Tile: The Revolution Is Only Beginning.

[75]

웹사이트

What is a Bourdaloue?

http://www.wisegeek.[...]

2014-03-27

[76]

서적

Sanitaryware

Faenza (Gruppo Editoriale)

[77]

웹사이트

Buick made bathtubs before he built cars | Las Vegas Review-Journal

http://www.reviewjou[...]

2014-03-27

[78]

서적

A Clinical Guide To Applied Dental Materials

Elsevier

[79]

웹사이트

Maghsoud Factories Group

http://www.maghsoudg[...]

2016-07-26

[80]

웹사이트

History

https://en.zariniran[...]

2017-02-05

[81]

웹사이트

Trang chủ | Gốm sứ cao cấp Minh Long I

http://www.minhlong.[...]

2017-02-22

[82]

웹사이트

Richard Ginori: Gucci firma l'accordo per l'acquisizione | Il Sito di Firenze

https://archive.toda[...]

[83]

웹사이트

http://www.jiesia.lt[...]

[84]

웹사이트

De Koninklijke Porceleyne Fles N.V.

[85]

서적

Dwudziestolecie międzywojenne

[86]

웹사이트

Polskie Fabryki Porcelany 'Ćmielów' i 'Chodzież' S.A.

http://www.porcelana[...]

2017-01-31

[87]

웹사이트

Kristoff Porcelain

http://www.porcelana[...]

2016-07-26

[88]

웹사이트

Lubiana S.A. - polski producent porcelany dla domu i rynku horeca

http://lubiana.com.p[...]

2017-01-31

[89]

웹사이트

磁器

https://kotobank.jp/[...]

[90]

논문

陶磁器素地の高強度化と衛生陶器への応用

https://doi.org/10.1[...]

無機マテリアル学会

[91]

논문

セラミック外論(1)

https://doi.org/10.2[...]

日本セラミックス協会

[92]

서적

特別展 中国の陶磁

[93]

서적

[94]

서적

日本史小百科 陶磁

[95]

서적

日本出土の中国陶磁

[96]

서적

青磁

[97]

웹사이트

陶磁の歴史中国陶磁の視点

http://www.moco.or.j[...]

2011-12-29

[98]

서적

青磁

[99]

서적

青磁

[100]

서적

青磁

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

特別展 中国の陶磁

[104]

서적

汉语大词典

汉语大词典出版社

[105]

기타

사기그릇

[106]

웹인용

도자기

https://stdict.korea[...]

국립국어원

2020-09-28

[107]

서적

역사스페셜 2

http://book.naver.co[...]

효형출판

2000-00-00 # 정확한 날짜 정보가 없으므로 00-00-00으로 표기

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com