러시아 전함 타우리스 공작 포툠킨

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

러시아 전함 타우리스 공작 포툠킨은 1905년 흑해 함대에서 발생한 반란으로 유명한 전함이다. 1897년 건조가 시작되어 1900년에 진수되었으며, 1905년 완공되었다. 이 전함은 설계 및 건조 과정에서 여러 차례 변경을 거쳤으며, 30.5cm 주포와 15.2cm 부포 등 강력한 무장을 갖추고 있었다. 1905년, 승무원들은 부실한 식량과 열악한 환경에 불만을 품고 반란을 일으켰으며, 이 사건은 러시아 혁명의 중요한 사건으로 기록되었다. 이후, 이 사건은 영화를 비롯한 다양한 대중문화 콘텐츠로 제작되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1919년 해양 사고 - 대양함대 자침사건

대양함대 자침사건은 제1차 세계 대전 종전 후 스캐퍼플로 해군 기지에 억류된 독일 대양함대가 연합국에 항복하는 대신 스스로 침몰한 사건으로, 독일 해군의 자존심을 지키려는 의지와 베르사유 조약 이후 함대의 운명에 대한 불확실성에서 비롯되었다.

| 러시아 전함 타우리스 공작 포툠킨 - [배(Ship)]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 정보 | |

| |

| 함선 개요 | |

| 운용 국가 | 러시아 제국 해군 |

| 건조 기간 | 1903년–1918년 |

| 이전 등급 | 페레스베트급 전함 |

| 이후 등급 | 레트비잔급 전함 |

| 취역 기간 | 1903년–1918년 |

| 총 완공 함선 수 | 1척 |

| 총 폐기 함선 수 | 1척 |

| 함선 경력 | |

| 소속 국가 | 러시아 제국 |

| 깃발 | 러시아 제국 해군기 |

| 함명 | 1904년: 크냐즈 포툠킨 타브리체스키 1905년: 판텔레이몬 1917년: 포툠킨-타브리체스키 1917년: 보레츠 자 스보보두 |

| 함명 유래 | 그리고리 포툠킨 성 판탈레온 |

| 기공 | 1898년 10월 10일 |

| 건조 조선소 | 니콜라예프 제독 조선소 |

| 진수 | 1900년 10월 9일 |

| 취역 | 1905년 초 |

| 퇴역 | 1918년 3월 |

| 운용 중단 | 1919년 4월 19일 |

| 제적 | 1925년 11월 21일 |

| 운명 | 해체, 1923년 |

| 함선 제원 | |

| 함 종류 | 전드레드노트급 전함 |

| 배수량 | 12,900롱톤 (실제) |

| 길이 | 378피트 |

| 폭 | 73피트 |

| 흘수 | 27피트 |

| 추진 동력 | 2축, 2 x 3단 팽창 증기 엔진 |

| 속도 | 16노트 |

| 항속 거리 | 3,200해리 at 10노트 |

| 동력 | 22 x 벨빌 보일러 10,600마력 |

| 승조원 | 26명의 장교, 705명의 병사 |

| 무장 | 2 x 포 2연장 16 x 포 단장 14 x 포 단장 6 x 포 단장 5 x 어뢰 발사관 |

| 장갑 | 크루프 시멘트 장갑 수선대: 갑판: 바베트: 포탑: |

2. 배경 및 설계

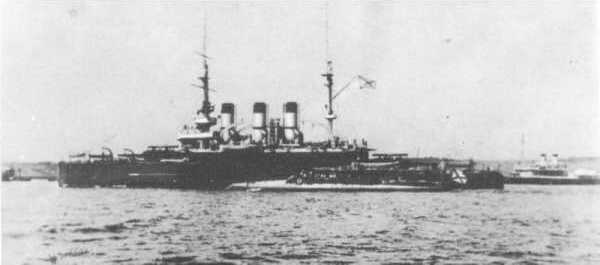

건조 당시의 상태. 포탑 배치, 소구경 속사포를 탑재한 마스트의 파이팅 톱, 공중 갑판(플라잉 데크)을 갖춘 함교의 모습 등을 잘 볼 수 있다.]]

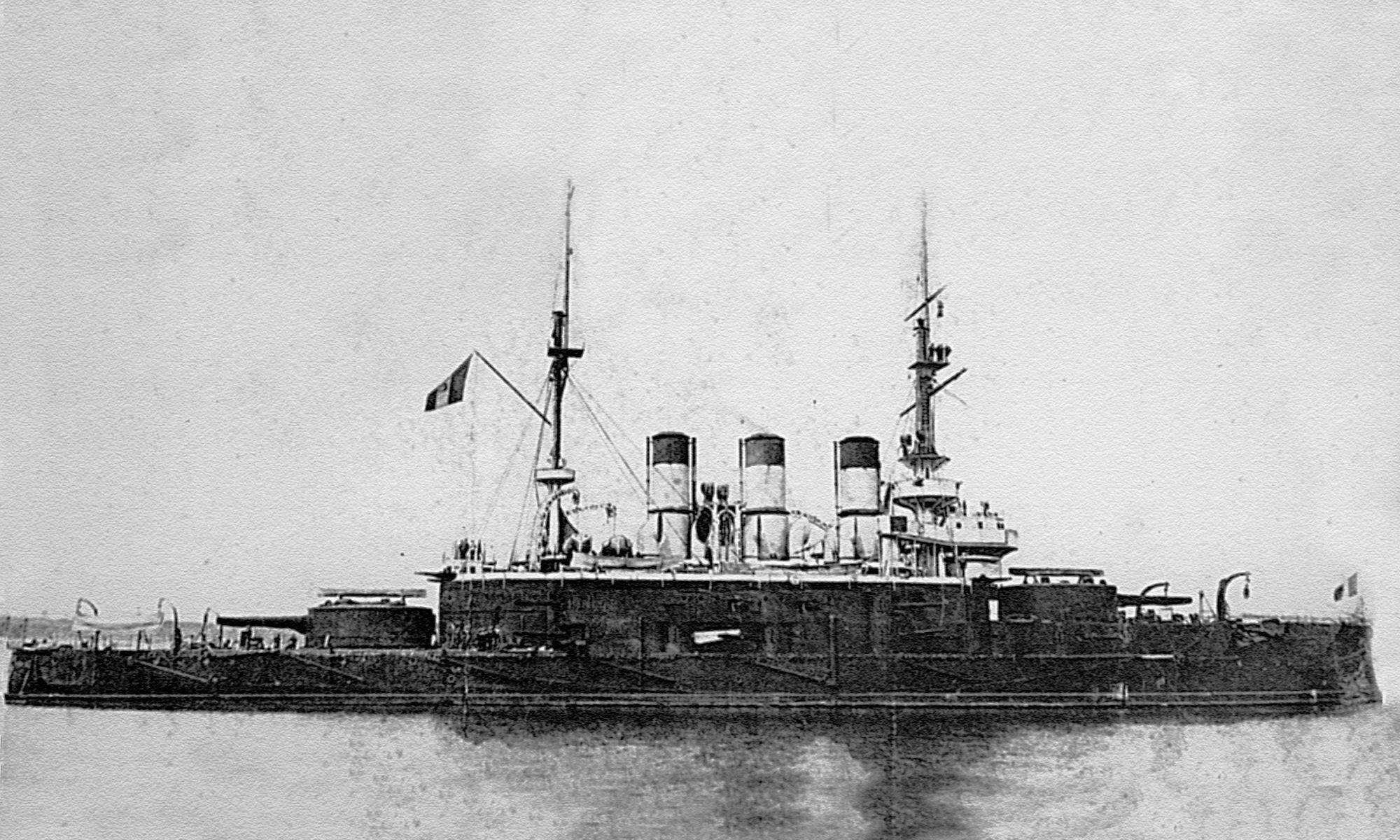

1895년 니콜라예프 해군 조선소(현 61 코뮤나드 조선소)에서는 1896년부터 사용 가능할 선대를 활용하여 새로운 전함 건조 계획을 시작했다. 해군 참모부와 흑해 함대 사령관 부제독 K. P. 필킨은 페레스베트급 전함 설계를 바탕으로 건조하는 것에 동의했으나, 대제독 알렉세이 알렉산드로비치 대공은 이를 거부했다. 대제독은 약 25.40cm 주포의 긴 사거리가 흑해의 좁은 작전 환경에는 부적합하다고 판단하고, 대신 기존 전함 트리 스비아텔리아의 개선된 설계를 명령했다. 주요 개선 사항으로는 함선의 내항성을 높이기 위한 높은 포캐슬, 크루프 경화 장갑 채택, 그리고 벨빌 보일러 설치가 포함되었다. 설계 과정은 해군 기술위원회의 여러 부서에서 수많은 변경을 요구하면서 복잡해졌고, 이로 인해 건조가 지연되었다. 최종 설계는 1897년 6월 12일에 승인되었지만, 이후에도 설계 변경은 계속되었다.[2] 건조 지휘는 세바스토폴 군항의 함선 기술자 알렉산드르 쇼트가 맡았다.

새로운 전함은 이전 함급인 트리 스비아텔리아를 기반으로 하되, 영국의 마제스틱급 전함과 유사한 장갑 구조를 가진 페레스베트급 전함의 건조 경험을 반영하여 설계되었다. 특히 기존 장갑판보다 가벼운 신형 장갑판을 채택하여 방어력에 사용되는 중량을 줄였고, 절약된 중량은 부포 탑재 수를 늘리고 함미 부분의 중구경포 방어력을 강화하며 수평 갑판의 경사 부분을 보강하는 데 사용되었다. 또한, 러시아 해군 최초로 통일된 사격 통제 시스템을 도입하여 전투 지휘소의 중앙 통제소에서 사격을 지휘하도록 했다. 함교 양쪽에는 공중 갑판(플라잉 데크)이 설치되었고, 해군 최초로 석유를 연료로 사용하는 보일러를 탑재했다.[4]

| 구분 | 제원 |

|---|---|

| 수선 길이 | 113.2m |

| 전체 길이 | 115.37m |

| 선폭 | 22.2m |

| 최대 흘수 | 8.4m |

| 계획 배수량 | 약 12680266.56kg |

| 실제 배수량 | 약 13107006.30kg (계획보다 약 426739.74kg 초과) |

| 승무원 | 장교 26명, 사병 705명 |

''포툠킨''은 각각 하나의 프로펠러를 구동하는 한 쌍의 3기통 수직 3단 팽창 증기 기관을 장착하여 총 10,600 마력의 출력을 냈다. 22개의 벨빌 보일러가 15 기압의 압력으로 증기를 공급했다. 초기에는 전방 보일러실의 8개 보일러는 유류 연소 방식이었고, 나머지 14개는 석탄 연소 방식이었다. 1903년 10월 31일 해상 시험에서 최고 속도 16.5kn를 기록했다. 그러나 1904년 1월 2일, 기름 누출로 인한 심각한 화재가 발생하자 해군은 2만러시아 루블를 들여 모든 보일러를 석탄 연소 방식으로 개조했다. 이 함선은 최대 약 1117651.70kg의 석탄을 적재할 수 있었으며, 10kn의 속도로 3200nmi를 항해할 수 있었다. 음료수는 14일분, 식료는 60일분이 탑재되었다.[4] 추진용 프로펠러 샤프트는 좌우 대칭으로 배치되었고, 축 끝에는 직경 4.2m의 스크류 프로펠러가 장착되어 82 rpm으로 회전하며 추진했다.

2. 1. 무장

전함의 주포는 상부 구조물 앞뒤에 설치된 쌍열 포탑 2기에 장착된 4문의 40 구경 약 30.48cm (305mm) 포로 구성되었다. 전기식으로 작동하는 이 포탑은 페트로파블롭스크급 전함에 사용된 설계를 기반으로 했다. 주포는 최대 +15°의 고각을 가졌으며, 초기 사격 시험에서는 발사 속도가 4분에 1발로 매우 느렸다.[5] 포탄은 337.7kg 무게의 포탄을 2792ft/s (약 851m/s)의 포구 속도로 발사했다. +10° 고각에서 사거리는 12000m였다.[6] ''포템킨''은 각 주포당 60발의 포탄을 탑재했다.[5]부포로는 16문의 45구경 약 15.24cm (152mm) 카네 1891년식 속사포가 포곽에 장착되었다. 이 중 12문은 선체 측면에, 나머지 4문은 상부 구조물 모서리에 배치되었다.[5] 이 포는 41.46kg 포탄을 792m/s의 포구 속도로 발사했으며, +20° 고각에서 최대 사거리는 11523m였다.[7] 각 부포에는 160발의 탄약이 탑재되었다.[3]

어뢰정과 같은 소형 함정에 대응하기 위한 근접 방어용으로는 더 작은 구경의 포들이 탑재되었다. 50구경 75mm 속사포 14문이 있었는데, 4문은 선체 포창에, 나머지 10문은 상부 구조물에 장착되었다. 각 포에는 300발의 포탄이 탑재되었다.[5] 이 75mm 포는 4.9kg 포탄을 2700ft/s (약 823m/s)의 포구 속도로 발사하여 최대 6405m의 사거리를 냈다.[8] 또한, 6문의 47mm 호치키스 포가 장착되었는데, 이 중 4문은 전투 꼭대기에, 2문은 상부 구조물에 설치되었다.[5] 이 포는 약 1.00kg (약 1kg) 포탄을 1400ft/s (약 427m/s)의 포구 속도로 발사했다.[9]

어뢰 무장으로는 5문의 수중 약 38.10cm (381mm) 어뢰 발사관을 갖추고 있었다. 선수에 1문, 양쪽 함측에 각각 2문씩 배치되었으며, 각 발사관에는 3발의 어뢰를 탑재했다.[5] 사용된 어뢰 모델은 시간이 지남에 따라 변경되었는데, 초기에는 M1904 모델을 사용했을 것으로 추정된다. 이 어뢰는 70kg의 탄두를 가졌고, 33 kn의 속도로 최대 800m까지 도달할 수 있었다.[10]

시간이 지나면서 무장에도 변화가 있었다. 1907년에는 12인치 및 6인치 포에 망원 조준경이 장착되었고, 같은 해 또는 이듬해에 2.5m 거리 측정기가 설치되었다. 1910년에서 1911년 사이에는 선수 어뢰 발사관과 전투 꼭대기가 제거되었다. 이듬해에는 주포탑 기계 장치가 개선되어 발사 속도가 40초당 1발로 향상되었다.[11]

제1차 세계 대전이 발발하자 대공 무장이 강화되었다. 1915년 6월에는 57mm 대공포 2문이 상부 구조물에 장착되었고, 1916년경에는 각 포탑 위에 75mm 대공포가 1문씩 추가된 것으로 보인다. 1916년 2월에는 남아있던 4개의 어뢰 발사관이 모두 제거되었다. 전쟁 중 어느 시점에서는 75mm 포도 제거되었다.[33]

2. 2. 방어

본 함의 방어 설계는 함포 사격, 기뢰 및 어뢰 공격에 대한 대응을 고려한 전체 방어 개념에 기반하였다. 함선의 중요 부분은 외부 공격으로부터 보호하기 위해 수직 장갑과 수평 장갑으로 덮여 있었다. 수직 방향 방어는 현측과 상부 구조물의 장갑이 담당했고, 수평 방향 방어는 경사진 장갑 갑판이 맡았다. 주 장갑재로는 크루프 시멘트 장갑이 사용되었으며, 갑판에는 1901년 준공된 방호순양함 디아나에 처음 채택되었던 이조라 공장제 초경량 니켈강이 사용되었다. 이는 이전 함급인 페레스베트급의 경험을 반영하여 개선된 장갑판을 채택한 결과로, 방어 관련 중량을 줄이고 남은 중량을 다른 부분 강화에 사용할 수 있게 했다.수선 장갑대는 크루프 시멘트 장갑으로 제작되었으며, 가장 두꺼운 부분의 두께는 약 22.86cm였다. 이 두께는 탄약고 앞에서는 약 20.32cm로 줄어들었다. 수선 장갑대는 선체 길이의 약 72.24m를 덮었으며, 높이는 약 2.29m였다. 이 중 약 1.52m는 수선 아래에 위치했고, 장갑대의 하단 가장자리는 약 12.70cm 두께로 점차 얇아졌다. 장갑대의 주요 부분은 약 17.78cm 두께의 가로 벌크헤드로 마감되었다. 선체 끝부분의 수선은 약 5.08cm 두께의 장갑판으로 보호되었다.[5]

수선 장갑대 위에는 약 15.24cm 두께의 상부 스트레이크가 약 47.55m 길이에 걸쳐 설치되었고, 이 구역의 앞뒤는 약 15.24cm 두께의 횡 방향 벌크헤드로 닫혀 있었다. 6인치 부포를 보호하는 상부 포곽은 모든 면이 약 12.70cm 두께의 장갑으로 둘러싸여 있었다.[5]

주포탑 측면 장갑은 약 25.40cm 두께였고 포탑 지붕은 약 5.08cm 두께였다. 이는 전급인 페레스베트급의 주포탑 장갑 약 22.86cm보다 강화된 수치이다. 사령탑 측면 장갑은 약 22.86cm 두께로, 역시 페레스베트급의 약 15.24cm보다 두꺼워졌다.[5]

니켈강으로 제작된 장갑 갑판은 선체 중앙부의 평평한 부분은 약 5.08cm 두께였으나, 수선 장갑대와 연결되는 경사면에서는 약 6.35cm 두께로 더 두꺼웠다. 장갑 요새의 앞뒤에 위치한 갑판은 선수와 선미 방향으로 약 7.62cm 두께였다.[5]

1910년에서 1911년 사이에 약 2.54cm 두께의 장갑판이 추가로 설치되었다. 이 추가 장갑의 정확한 위치는 알려져 있지 않지만, 선체 끝부분의 약 5.08cm 두께 장갑 스트레이크 높이를 늘리는 데 사용되었을 것으로 추정된다.[11]

3. 건조 및 경력

1895년 니콜라예프 해군 조선소(61 코뮌의 이름을 딴 조선소)에서 새로운 전함 건조 계획이 시작되었다. 해군 참모부와 흑해 함대 사령관 부제독 K. P. 필킨은 페레스베트급 설계를 제안했으나, 알렉세이 알렉산드로비치 대공은 약 25.40cm 주포가 흑해의 좁은 환경에 부적합하다고 판단하여 이를 거부했다. 대신 그는 전함 트리 스비아텔리아의 개선된 설계를 지시했다. 개선 사항에는 내항성 향상을 위한 높은 포캐슬, 크루프 경화 장갑, 벨빌 보일러 등이 포함되었다. 그러나 해군 기술위원회의 여러 부서에서 계속된 설계 변경 요구로 인해 설계 과정은 복잡해졌고, 1897년 6월 12일 설계가 최종 승인된 이후에도 변경이 이어져 함선 건조가 지연되었다.[2]

러시아 제국 해군의 전함 ''타우리스 공작 포툠킨''은 1897년 11월 25일 흑해 함대에 공식 등록되었고, 건조는 같은 해 12월 27일에 시작되었다. 1898년 10월 10일 니콜라예프의 니콜라예프 해군 조선소(현재의 흑해 조선소)에서 기공식을 가졌다. 함명은 러시아의 군인이자 정치가였던 그리고리 포툠킨 공작을 기리기 위해 명명되었다.[12]

함선은 수선 기준 길이 약 113.08m 5인치, 전체 길이 약 115.21m 6인치, 선폭 약 22.25m, 최대 흘수 약 8.23m였다. 배수량은 설계 기준 약 12680266.56kg보다 약 426739.74kg 더 많은 약 13107006.30kg에 달했다. 승무원은 장교 26명과 사병 705명으로 구성되었다.[3]

동력 기관으로는 각각 하나의 프로펠러를 구동하는 한 쌍의 3기통 수직 3단 팽창 증기 기관을 장착하여 총 설계 출력은 10600ihp였다. 22개의 벨빌 보일러가 15atm의 압력으로 증기를 공급했는데, 초기에는 전방 보일러실의 8기가 유류 연소 방식, 나머지 14기가 석탄 연소 방식이었다. 1903년 10월 31일 해상 시험에서 최고 속도 16.5kn를 기록했다. 그러나 1904년 1월 2일, 기름 누출로 인한 심각한 화재가 발생하여 해군은 2만러시아 루블의 비용을 들여 모든 보일러를 석탄 연소 방식으로 개조했다. 이 함선은 최대 약 1117651.70kg의 석탄을 적재하여 10kn의 속도로 3200nmi의 항속 거리를 가질 수 있었다.[4]

''포툠킨''은 1900년 10월 9일에 진수되었고, 1902년 7월 4일 장비 탑재를 위해 세바스토폴로 이송되었다. 1903년 9월부터 해상 시운전을 시작했으나, 1902년 여름 보일러실 화재와 주포탑 장갑 결함 문제로 인해 완공이 지연되었다. 특히 주포탑 장갑은 재제작 및 교체 작업에 1904년 말까지 시간이 소요되었다. 결국 예정보다 2년 가까이 늦어진 1905년 5월 20일에야 완공되어 취역할 수 있었다.[13]

3. 1. 포템킨 반란 (1905년)

1904년부터 1905년까지 이어진 러일 전쟁 동안, 흑해 함대의 숙련된 장교와 수병 다수가 손실을 메우기 위해 태평양 함대로 차출되었다. 이로 인해 흑해 함대에는 미숙한 신병과 능력이 부족한 장교들이 주로 남게 되었다. 1905년 5월 쓰시마 해전에서의 참패 소식은 사기를 크게 떨어뜨렸고, 작은 사건 하나로도 큰 문제가 발생할 수 있는 불안정한 상황이었다.[14] 이러한 상황 속에서 1905년 혁명의 혼란을 틈타, 흑해 함대 사회민주주의 조직의 중앙 위원회인 "첸트랄카"는 함대 전체에서 동시 반란을 일으킬 준비를 하고 있었으나, 구체적인 시기는 정해지지 않았다.[15]1905년 6월 27일(구력 14일)[46], ''포템킨''은 우크라이나 해안 근처 텐드라 곶에서 사격 훈련 중이었다. 많은 수병들이 구더기가 생긴 썩은 고기로 만든 보르시를 먹기를 거부했다.[47] 이 고기는 전날 해안 보급업체로부터 실린 것으로, 함선의 수석 외과 의사인 세르게이 스미르노프 박사가 형식적인 검사 후 식용으로 적합하다고 판정했다.[16]

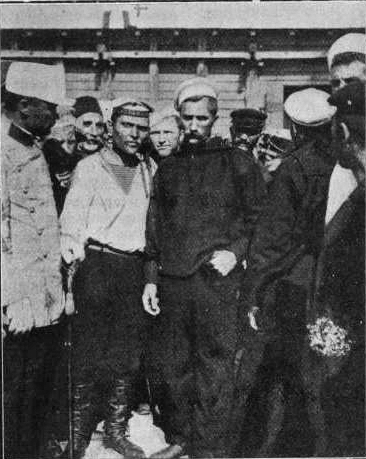

반란은 부함장 이폴리트 길랴로프스키가 식사를 거부한 수병들을 총살하겠다고 위협하면서 시작되었다. 그는 해병 경비대와 함께 갑판에 방수포를 깔도록 지시하며 수병들을 위협했다. 이 과정에서 길랴로프스키는 반란 지도자 중 한 명인 그리고리 바쿨렌추크에게 치명상을 입혔으나, 자신도 수병들에게 살해당했다. 반란 수병들은 함장 예브게니 골리코프(Евгений Николаевич Голиковru), 부함장 길랴로프스키, 스미르노프 외과 의사를 포함한 장교 18명 중 7명을 살해했다. 남은 장교들은 체포되었다. 수병들은 아파나시 마투셴코[48]를 중심으로 25명으로 구성된 함선 위원회를 조직하여 전함을 운영하기로 결정했다.[17] 봉기에는 텐드라 정박지에서 포템킨의 사격 시험을 돕던 제267호 어뢰정 승무원들도 합류했다.

위원회는 붉은 깃발을 게양하고 오데사로 향하기로 결정하여, 같은 날 밤 10시에 도착했다. 당시 오데사에서는 총파업이 진행 중이었고, 경찰이 파업 참가자들을 진압하려 하면서 소규모 폭동이 발생했다. 다음 날, 반란군은 파업 중인 혁명가들이 도시를 장악하는 것을 돕기 위한 상륙 부대 파견을 거부하고, 대신 흑해 함대의 다른 전함들이 합류하기를 기다렸다. 그날 늦게 ''포템킨''의 반란군은 군 수송선 ''베카''를 나포했다. 항구 지역 상당 부분이 화재로 파괴되는 등 폭동은 계속되었다. 6월 29일 오후, 바쿨렌추크의 장례식은 정치 시위로 번졌고, 군대는 장례식 참가자들을 습격하려 했다. 이에 대한 보복으로 ''포템킨''은 군 고위급 회의가 열릴 예정이었던 극장에 152mm 포탄 두 발을 발사했으나 빗나갔다.[18]

흑해 함대 사령관 그리고리 파블로비치 추크닌 제독은 두 개의 함대를 오데사로 보내 ''포템킨''의 항복을 받거나 격침시키라고 명령했다. 6월 30일(구력 17일) 아침, ''포템킨''은 출격하여 첫 번째 함대 소속 전함 트리 스비아텔리아, 드베나드사트 아포스톨로프, 게오르기 포베도노세츠와 마주쳤으나, 정부군 함선들은 발포하지 않고 방향을 돌렸다. 같은 날 늦게 로스티슬라프와 시노프로 구성된 두 번째 함대가 도착했고, 사령관 대리 알렉산드르 크리거 제독은 함선들에게 오데사로 진입하라고 명령했다. ''포템킨''은 다시 출격하여 연합 함대 사이를 통과했지만, 크리거 제독은 발포 명령을 내리지 못했다. 정부군 함대의 수병들은 반란군에게 포격하는 것을 거부하고 오히려 갑판에 나와 "만세!"를 외치며 환호했다. ''드베나드사트 아포스톨로프''의 함장은 ''포템킨''을 들이받고 자폭하려 했으나 승무원들에게 저지당했다. 크리거 제독은 함대에 후퇴 명령을 내렸지만, 게오르기 포베도노세츠의 승무원들은 반란을 일으켜 ''포템킨''에 합류했다.[19]

그러나 다음 날 아침, ''게오르기 포베도노세츠'' 내부의 충성파 수병들이 함선을 다시 장악하고 오데사 항구에 좌초시켰다.[20] 이 사건은 ''포템킨'' 수병들에게 큰 영향을 주었고, 내부의 동요가 커졌다. ''포템킨'' 승무원들은 제267호 어뢰정과 함께 식량, 물, 석탄을 보급받기 위해 루마니아의 콘스탄차로 가기로 결정했다. 7월 2일(구력 6월 19일) 콘스탄차에 도착했지만, 루마니아 정부는 자국의 소형 방호 순양함 엘리사베타를 내세우며 보급품 제공을 거부했다. 함선 위원회는 거의 방비가 없는 소규모 항구인 페오도시야로 가서 재보급을 받기로 결정했다. 7월 5일(구력 6월 22일) 아침 페오도시야에 도착했지만, 도시 총독은 식량 외에는 아무것도 제공하지 않았다. 반란군은 다음 날 아침 석탄 바지선을 탈취하려 했으나, 항구 수비대의 매복 공격을 받아 상륙한 수병 30명 중 22명이 사망하거나 체포되었다. 결국 그들은 같은 날 오후 콘스탄차로 돌아가기로 결정했다.[21]

''포템킨''은 7월 7일(구력 6월 24일) 밤 11시에 콘스탄차에 도착했다. 루마니아 정부는 승무원들이 무장 해제하고 전함을 넘겨주면 정치적 망명을 허용하겠다고 제안했다. 제267호 어뢰정의 승무원들은 세바스토폴로 돌아가 항복하기로 결정했지만, ''포템킨'' 승무원들은 투표를 통해 루마니아의 조건을 받아들이기로 했다. 다음 날인 7월 8일(구력 6월 25일) 정오, 콘스탄차 항구 사령관 니콜라에 네그루 대령이 배에 올라 루마니아 국기를 게양하고 함선이 내항으로 들어오는 것을 허락했다. 승무원들이 내리기 전, 마투셴코는 ''포템킨''의 킹스턴 밸브를 열어 배를 침몰시키라고 명령했다.[22]

7월 9일(구력 6월 26일), 흑해 함대 분견대가 콘스탄차에 도착했고, 다음 날인 7월 10일(구력 6월 27일) 루마니아는 러시아에 ''포템킨''을 반환했다. 함선은 7월 14일(구력 7월 1일) 세바스토폴에 도착했다.

반란에 참여했던 수병 대부분은 1917년 2월 혁명 때까지 루마니아에 남았다. 반란 직후 러시아로 돌아간 수병 중 최소 56명이 반란죄로 투옥되었고, 이 중 7명은 주동자로 처형되었다. 일부 하사관들은 "수병의 협박 때문에 어쩔 수 없이 행동했다"고 주장하여 처벌을 면하기도 했다.

루마니아에는 약 600명의 수병이 남았다. 주동자 중 한 명인 마투셴코는 1907년 사면을 약속받고 동료 4명과 함께 러시아로 돌아갔으나, 약속은 지켜지지 않았고 결국 교수형에 처해졌다. 또 다른 주동자 중 한 명인 조셉 딤첸코(Joseph Dymtchenko)는 1908년 31명의 전 수병과 함께 아르헨티나로 망명하여 정착했다. 마지막 생존자로 알려진 이반 베쇼프(Иван Бешовru)는 터키와 런던을 거쳐 아일랜드 더블린에 정착했다. 그는 더블린에서 피시 앤 칩스 가게를 운영했으며, 1987년 10월 25일 102세의 나이로 사망했다.[63]

3. 2. 제1차 세계 대전

1905년 10월 12일, 성 판텔레온의 이름을 따 ''판텔레이몬''(Пантелеймонru)으로 개명되었다.[25] 일부 승무원은 11월 방호순양함 ''오차코프''에서 시작된 반란에 가담했지만 쉽게 진압되었다.[24] 1907년 9월 27일에는 함종이 함대 장갑함에서 전열함(Линейный корабльru)으로 변경되었다. 1910년에는 오버홀을 받아 세바스토폴 항에서 선체와 기관을 수리했다.[28]제1차 세계 대전이 발발하자 ''판텔레이몬''은 제1전함 여단의 기함으로서 전드레드노트급 전함 에브스타피, 이오안 즈라토우스트, ''트리 스비아텔리아''와 함께 참전했다. 1914년 11월 17일 아침, ''로스티슬라프''가 트라브존을 포격할 때 엄호 임무를 수행했다. 이튿날인 11월 18일, 귀항 중 오스만 제국 해군의 순양전함 야부즈 술탄 셀림(구 독일 SMS 괴벤)과 경순양함 미딜리(구 독일 SMS 브레슬라우)와 사르치 곶 해전에서 조우했다. 정오였지만 악천후와 연무로 시계가 좋지 않아 ''판텔레이몬''은 오스만 제국 함선을 포착하지 못하고 교전이 끝날 때까지 발포하지 못했다.[29]

1915년 3월 18일, ''트리 스비아텔리아''와 ''로스티슬라프''가 갈리폴리 전역의 일환으로 보스포루스 해협 입구의 오스만 제국 요새를 포격할 때, ''판텔레이몬''은 다른 전함들과 함께 북쪽에서 합류했다.[32] 4월 3일에는 ''야부즈 술탄 셀림''과 오스만 제국 함선들이 오데사 항구를 습격하자 이를 요격하기 위해 출격했으나, 유효 사거리 내에 접근하지 못하고 추격을 포기해야 했다.[31] 이후 ''판텔레이몬''은 ''트리 스비아텔리아'', ''로스티슬라프''와 함께 4월 25일, 5월 2일과 3일에 보스포루스 요새를 다시 포격했다. 5월 2-3일 포격에서는 세 척의 전함이 총 337발의 주포탄과 528발의 6인치 포탄을 발사했다.[32]

1915년 5월 9일, ''트리 스비아텔리아''와 ''판텔레이몬''이 다시 보스포루스 요새를 포격하는 동안, 엄호 부대의 전함들과 교전하기 위해 나타난 ''야부즈 술탄 셀림''을 향해 ''판텔레이몬''이 포격하여 두 차례 명중시켰다. ''야부즈 술탄 셀림''은 교전을 중단하고 후퇴했으며, 러시아 함대는 6시간 동안 추격했으나 결국 포기했다.[33] 8월 1일, 드레드노트급 전함 임페라트리차 마리야가 취역하면서 기존의 전드레드노트급 전함들은 제2전함 여단으로 재편성되었다. 10월 1일, ''판텔레이몬''은 ''이오안 즈라토우스트''와 함께 종굴다크를 포격했고, ''임페라트리차 마리야''가 엄호 임무를 수행했다.[33] 같은 해 10월에는 불가리아의 바르나 항구를 두 차례 포격했으며, 10월 27일 두 번째 포격 시에는 바르나 만에 진입했다가 독일 잠수함의 공격을 받았으나 피해는 없었다.[34]

1916년 초, ''판텔레이몬''은 러시아군의 트라브존 점령 작전을 지원했으며[24], 1917년 1월에는 북서부 아나톨리아 해안에서 오스만 제국 선박을 공격하여 39척의 범선을 파괴하는 전과를 올렸다.[35]

1917년 2월 혁명 이후 정치적 격변기를 맞아 함명도 변경되었다. 4월 13일에는 원래 이름과 관련된 ''포툠킨-타브리체스키''(Потёмкин-Таврическийru)로 개명되었고, 얼마 후인 5월 11일에는 다시 ''보레츠 자 스보보두''(Борец за свободуru - '자유 투사')라는 이름으로 바뀌었다.[24]

3. 3. 러시아 혁명과 최후

1905년 봉기 희생자 추모식이 거행되고 있으며, 희생자의 유해가 함상에 안치되어 있다.]]1917년 3월 31일[56], 함명은 1905년 수병 봉기를 기념하여 '''포툠킨 타브리체스키'''[57](Потёмкин-Таврический|포툠킨 타브리체스키ru)로 변경되었다. 이 과정에서 귀족 칭호인 '공작'은 제거되었다. 그러나 함명의 유래가 된 포툠킨 공작이 '우크라이나의 압제자'로 여겨졌기 때문에, 이 이름은 오래 사용되지 못하고 4월 28일[58]에 '''볼레츠 자 스보보두'''(Борец за Свободу|볼레츠 자 스보보두ru, "자유의 전사"라는 뜻)로 다시 개명되었다.

1917년 10월 12일, 전함 볼랴, 사령함 게오르기 포베도노세츠와 함께 '볼레츠 자 스보보두'에도 우크라이나 국기가 게양되었다. 우크라이나 국기 아래에서도 함명은 그대로 유지되었다(우크라이나어로는 Борець за Свободу|보레치 자 스보보두uk).

12월, 우크라이나-소비에트 전쟁이 발발하며 볼셰비키가 우크라이나를 침공했고, '볼레츠 자 스보보두'는 12월 16일[59]에 적군의 관리 하에 들어갔다. 1918년 2월 21일, 인민 위원회는 "사회주의 조국은 위기에 처해 있다"는 포고를 통해 비상 사태 선언을 내리고 폐지되었던 사형을 전면 부활시켰다[60]. 이 포고는 "적의 공작원, 투기꾼, 도둑, 불량배, 반혁명 선동자, 독일 스파이는 현장에서 총살"하도록 명령했다. 세바스토폴에 있던 '볼레츠 자 스보보두'의 승무원들은 이 선언에 따라 "모든 부르주아를 근절한다"고 결의했고, 3일 밤낮 동안 고급 장교나 지식인 등 약 600명을 살해하는 사건이 발생했다. 이러한 학살은 적군이 세바스토폴을 포기하는 3월 말까지 계속되었다. 당시 세바스토폴 군사 혁명 위원회 의장이었던 유리 가벤은 1920년 12월 14일 당 중앙 위원회 보고에서 이 대량 학살이 자신의 명령에 의한 것이었다고 밝혔다[61].

1918년 2월, 우크라이나 중앙 라다는 브레스트-리토프스크 조약을 통해 중앙 동맹국과 동맹을 맺고 반격을 시작했다. 3월부터 4월에 걸친 크림 작전 (1918년)으로 크림 반도를 탈환하자, 우크라이나에서 철수할 준비를 하던 적군은 3월에 '볼레츠 자 스보보두'를 보관 상태(예비함)로 전환하여 세바스토폴 군항에 방치했다. 1918년 5월, 세바스토폴에서 독일군에게 나포되었다.

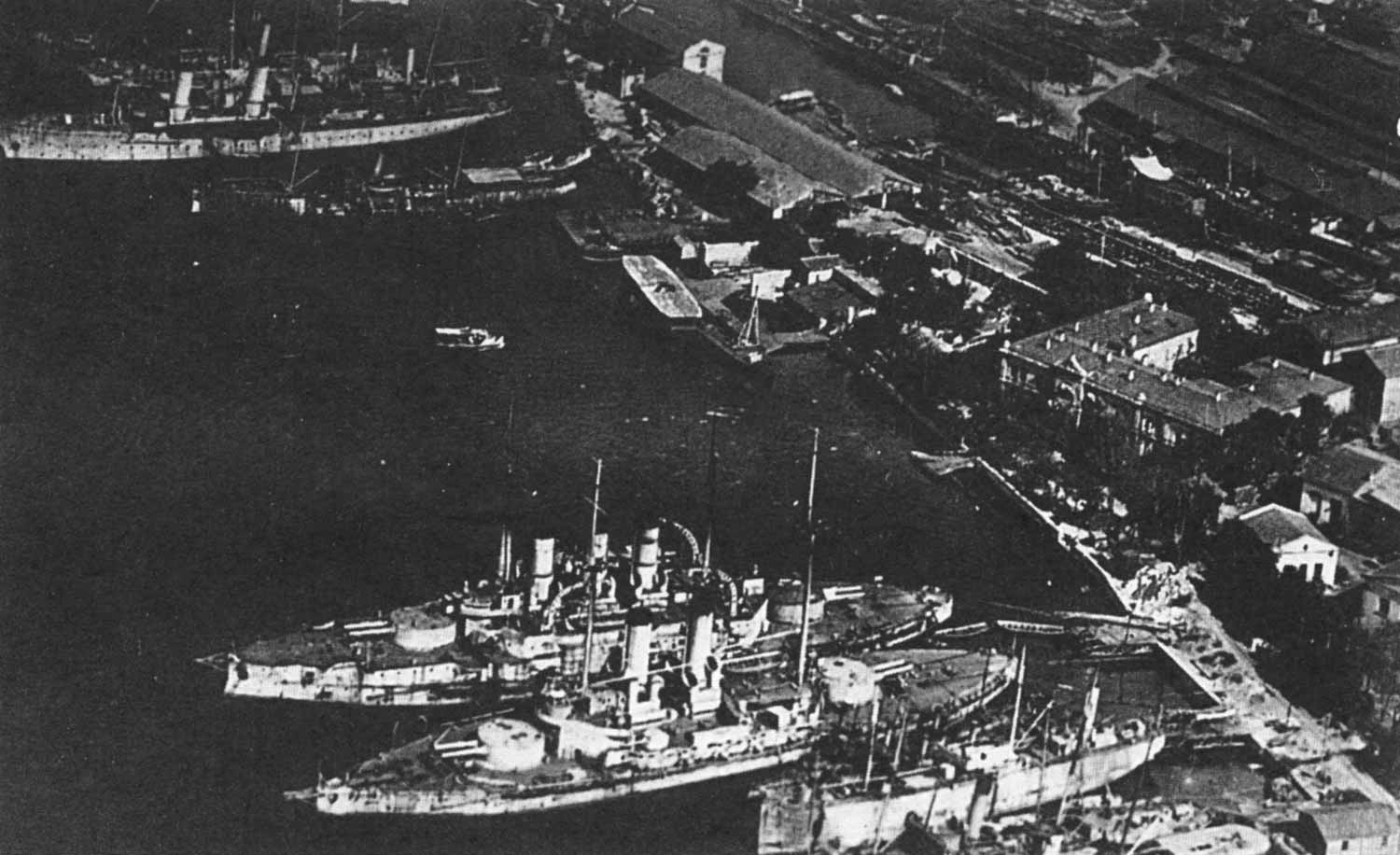

하단의 두 굴뚝 전함은 제3전대 소속 '트리 스뱌치테리', 그 우현 옆 상단이 제2전대 소속 '볼레츠 자 스보보두'.

이에 호응하여 1918년 4월, 세바스토폴에서는 항만 및 공장 노동자들이 두 차례에 걸쳐 반볼셰비키 봉기를 일으켰고, 함대 수병들도 이를 적극 지원했다. 4월 22일, 흑해 함대 사령관 미하일 파블로비치 사브린 해군 소장은 "모든 선박, 크림 반도에 있는 항만 시설은 우크라이나 인민 공화국의 관할 하에 있다. 따라서 필요한 곳에는 모두 우크라이나 국기를 게양해야 한다"고 선언했다. 4월 29일, '볼레츠 자 스보보두'를 포함한 모든 흑해 함대 함선 및 요새에는 다시 우크라이나 국기가 게양되었다. 같은 날 헤트만의 쿠데타로 공화국이 무너지고 우크라이나국이 건국되면서, '볼레츠 자 스보보두'는 파울로 스코로파드스키 치하의 우크라이나국 해군 소속이 되었다.

그러나 '볼레츠 자 스보보두'는 1918년 한 해 동안 승무원 부족 또는 신형 전함 건조를 위한 부품 제공 등의 이유로 활동하지 못하고 장기간 보관 상태에 있었다[62].

독일이 항복한 후인 1918년 11월 24일, 세바스토폴에 있던 '볼레츠 자 스보보두'는 영국과 프랑스 간섭군에게 나포되었고, 독일군은 12월에 이 배를 연합군에게 넘겼다. 1919년 4월 19일, 크림 반도에서 철수하던 영국군은 진격하는 볼셰비키가 이 배를 백군에 대항하여 사용하는 것을 막기 위해 엔진을 파괴하고 무장을 철거했다. 심각한 손상을 입고 완전히 쓸모없게 된 '볼레츠 자 스보보두'는 세바스토폴의 남만에 방치되었다.

러시아 내전 동안 이 전함은 양측에 의해 번갈아 나포되었다. 1919년 4월 29일, 볼셰비키가 크림 반도를 점령하자 적군 우크라이나 전선 부대에 탈취되어 우크라이나 사회주의 소비에트 공화국 적색 해군에 편입되었다. 그러나 6월 24일에는 다시 의용군에게 탈취되었다. 백군은 1920년 11월 크림 반도에서 철수하면서 이 배를 버렸다.

1920년 11월 15일, 최종적으로 소비에트 정권이 세바스토폴에 수립되었지만, 심각하게 손상된 구식 함선은 수리할 가치가 없어 현역 복귀는 이루어지지 못했다. 1923년, 1905년 봉기의 기억을 간직하고 있던 블라디미르 레닌의 지시로 선박 해체가 결정되어 "콤보스폰도프"에 인도되었다. 1925년 11월 21일자로 공식적으로 해군 목록에서 제적되었다.

해체된 포툠킨의 마스트 중 하나는 드니프로-부흐 석호에서 등대 기둥으로 약 40년간 사용되었다. 이후 전방 마스트는 영구 보존을 위해 레닌그라드(현 상트페테르부르크)의 중앙 해군 박물관으로, 후방 마스트는 오데사 향토사 박물관으로 이관되어 현재까지 보존 전시되고 있다.

4. 포템킨 반란의 의의

반란의 즉각적인 영향을 평가하기는 어렵지만, 이 사건은 차르 니콜라이 2세가 러일 전쟁을 종결하고 10월 선언을 받아들이는 결정에 영향을 미쳤을 수 있다. 이는 반란을 통해 그의 정권이 더 이상 군대의 무조건적인 충성을 확보할 수 없다는 사실이 드러났기 때문이다.[36] 반란의 실패가 그 해 말 세바스토폴 봉기를 포함한 다른 혁명가들의 봉기 시도를 막지는 못했다.[36] 볼셰비키 당의 지도자 블라디미르 레닌은 '포템킨' 반란을 포함한 1905년 혁명을 자신이 성공시킨 1917년 혁명의 "예행 연습"이라고 평가했다.[36]

공산주의자들은 포템킨 반란을 자신들의 당을 위한 선전의 상징으로 삼았으며, 반란 과정에서 자신들의 역할을 과장하는 경향을 보였다. 그러나 실제 반란 지도자였던 아파나시 마투셴코는 볼셰비키를 명시적으로 거부했으며, 그와 다른 반란 지도자들은 다양한 형태의 사회주의를 지지했을 뿐 공산주의에는 관심이 없었다.[37]

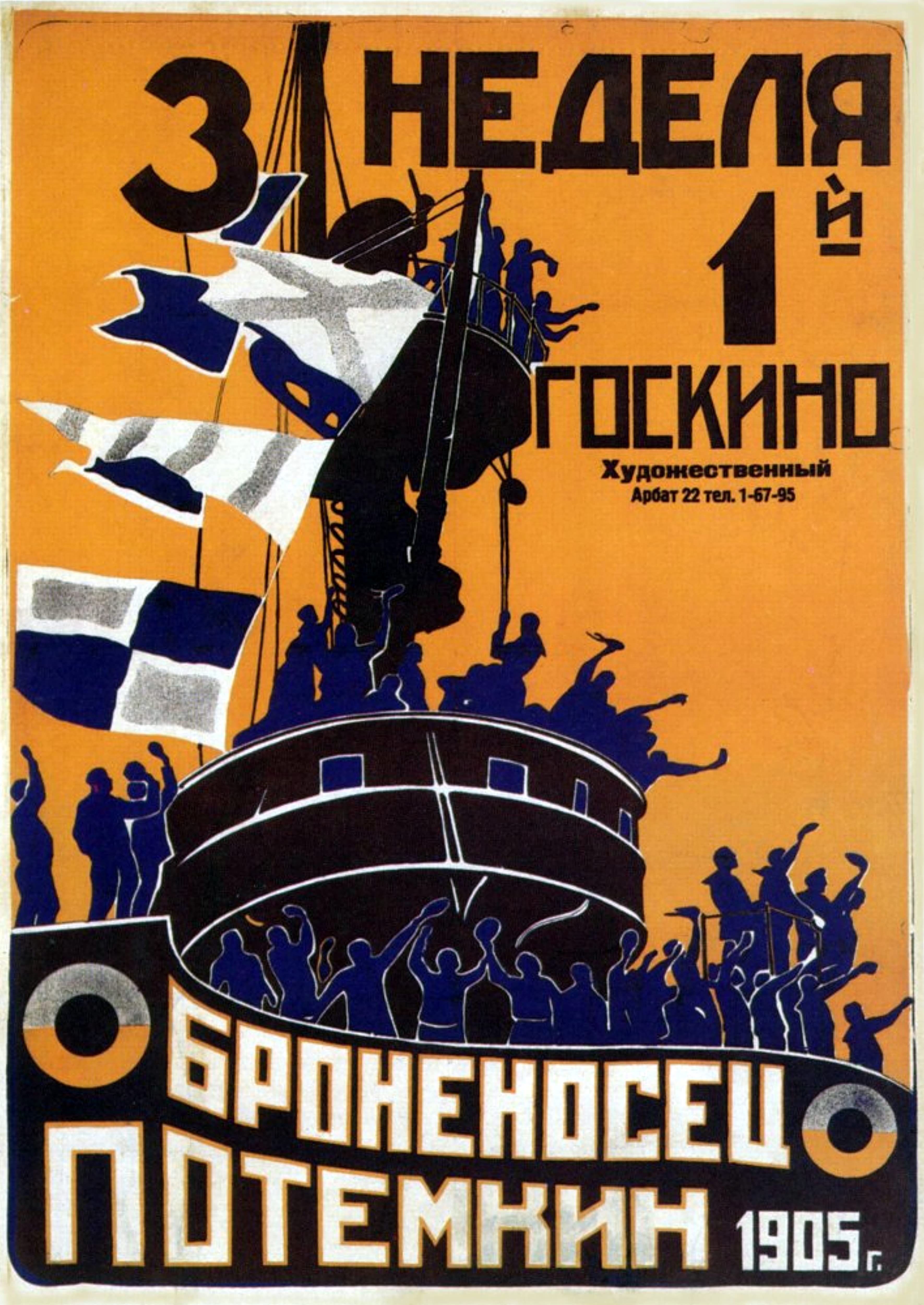

이 반란은 세르게이 에이젠슈테인이 1925년에 제작한 무성 영화 ''전함 포템킨''을 통해 가장 널리 알려지게 되었다.[38] 하지만 반란을 묘사한 최초의 영화는 에이젠슈테인의 작품보다 20년 앞선 1905년, 뤼시앙 뇽게가 감독한 프랑스 무성 영화 ''러시아의 혁명'' (La Révolution en Russe|라 레볼뤼시옹 앙 뤼스프랑스어 또는 La Révolution d'Odessa|라 레볼뤼시옹 도데사프랑스어)이었다.[38] 에이젠슈테인의 영화는 1917–1922년 러시아 내전에서 볼셰비키가 승리한 직후 촬영되었으며, 실제 포템킨 함이 해체된 후였기 때문에 파괴된 전함 드베나드사트 아포스톨로프를 대역으로 사용했다.[39] 에이젠슈테인은 이 영화를 통해 반란을 볼셰비키를 권력으로 이끈 10월 혁명의 전조로 재구성하려 했다. 그는 볼셰비키의 역할을 강조했고, 마투셴코와 다른 지도자들이 더 나은 볼셰비키가 아니었기 때문에 반란이 실패했다고 암시했다.[37] 또한 에이젠슈테인은 이야기를 극적으로 만들기 위해 여러 부분을 각색했는데, 포템킨 정박 당시 오데사 부두 지역을 휩쓴 대규모 화재를 생략하고, 다양한 충돌 사건들을 오늘날 포템킨 계단으로 알려진 계단에서의 유명한 시퀀스로 통합했으며, 처형될 선원들에게 방수포를 던지는 장면을 추가했다.[37]

마르크스주의의 교리에 따라 역사는 개인이 아닌 집단적 행동에 의해 만들어진다고 보았기 때문에, 에이젠슈테인은 영화에서 특정 개인을 부각하지 않고 "대중의 주인공"에 초점을 맞췄다.[40] 당시 소련 영화 평론가들은 이러한 접근 방식을 환영했다. 극작가이자 평론가인 아드리안 피오트로프스키는 레닌그라드 신문 ''크라스나야 가제타''에 다음과 같이 썼다: "영웅은 선원들의 전함, 오데사 군중이지만, 특징적인 인물들이 군중 속에서 여기저기서 낚아채진다... 그들은 다시 대중 속으로 사라지기 위해 나타날 뿐이다."[41] 마찬가지로, 극장 평론가 알렉세이 그보즈데프는 저널 ''예술 생활'' (Жизнь искусства|지즈니 이스쿠스트바ru)에 "''포템킨''에는 옛 극장에 있었던 것처럼 개별 영웅이 없다. 행동하는 것은 대중이다: 전함과 그 선원들, 그리고 혁명적 분위기의 도시와 그 주민들."이라고 평가했다.[42][43]

반란의 마지막 생존자는 아이반 베쇼프였으며, 그는 1987년 10월 25일 아일랜드 더블린에서 102세의 나이로 사망했다.[44]

5. 대중문화

포템킨 반란은 여러 예술 작품의 소재가 되었으며, 특히 영화를 통해 널리 알려졌다. 반란을 다룬 최초의 영화는 뤼시앙 뇽게가 감독한 1905년 프랑스 무성 영화 ''La Révolution en Russefra''이었지만,[38] 가장 유명한 작품은 세르게이 에이젠슈테인 감독의 1925년 무성 영화 ''전함 포템킨''이다.

에이젠슈테인의 영화는 반란 20주년을 기념하여 제작되었으며, 러시아 제1차 혁명 20주년 기념 영화 ''1905년'' 제작 의뢰에서 출발하여 포템킨 반란에 초점을 맞춘 형태로 완성되었다.[65] 이 영화는 1917년 혁명 이후 볼셰비키가 승리한 직후에 촬영되었으며, 에이젠슈테인은 반란을 볼셰비키를 권력으로 이끈 10월 혁명의 전조로 재구성했다. 그는 볼셰비키의 역할을 강조하고, 반란 지도자들이 볼셰비키가 아니었기 때문에 반란이 실패했다고 암시하기도 했다.[37] 또한 에이젠슈테인은 극적인 효과를 위해 역사적 사실과 다르게 묘사한 부분이 있다. 예를 들어, 오데사 항구의 대화재를 생략하고, 여러 충돌 사건을 유명한 '포템킨 계단' 장면으로 압축했으며, 실제로는 없었던 처형 직전 선원들에게 방수포를 씌우는 장면을 연출했다.[37]

영화 촬영 당시 실제 전함 포템킨은 이미 설비가 철거되어 사용할 수 없었다. 대신 비슷한 시기에 건조된 순양함 코민테른과, 포템킨보다 구형인 전함 드베나드사트 아포스톨로프가 기뢰 창고로 쓰이던 것을 발견하여 촬영에 활용했다. 드베나드사트 아포스톨로프는 육지가 보이지 않도록 항상 바다 쪽을 배경으로 촬영했으며, 탑재된 기뢰 때문에 조심스럽게 촬영을 진행해야 했다. 전함 전체 모습은 모형을 사용하여 촬영했다.[66]

에이젠슈테인은 역사가 개인이 아닌 집단적 행동에 의해 만들어진다는 마르크스주의적 관점에 따라 특정 인물을 주인공으로 내세우지 않고 "대중의 주인공"에 초점을 맞췄다.[40] 이러한 접근 방식은 당시 소련 영화 평론가들에게 긍정적인 평가를 받았다. 아드리안 피오트로프스키는 "영웅은 선원들의 전함, 오데사 군중"이며, 개별 인물들은 "대중 속에서 잠시 나타났다가 다시 사라진다"고 평했고,[41] 알렉세이 그보즈데프 역시 "행동하는 것은 대중이다: 전함과 그 선원들, 그리고 혁명적 분위기의 도시와 그 주민들"이라고 분석했다.[43]

영화 ''전함 포템킨''은 후대에 영향을 미치기도 했다. 1933년 네덜란드에서 발생한 데 제벤 프로빈센 호의 반란에 가담했던 수병들은 이 영화에서 영향을 받았다고 증언했다.[67]

이 외에도 영국의 작가 리처드 호프가 1960년에 반란을 다룬 다큐멘터리 소설 ''The Potemkin Mutinyeng''를 출판했다.[68] 이 책은 유라 키미미에 의해 『전함 포툠킨의 반란』이라는 제목으로 일본어로 번역되어 소개되기도 했다.[69]

참조

[1]

문서

Adoption of the Gregorian calendar in Eastern Europe

[2]

서적

(제목 없음)

[3]

서적

(제목 없음)

[4]

서적

(제목 없음)

[5]

서적

(제목 없음)

[6]

서적

(제목 없음)

[7]

서적

(제목 없음)

[8]

서적

(제목 없음)

[9]

서적

(제목 없음)

[10]

서적

(제목 없음)

[11]

서적

(제목 없음)

[12]

서적

(제목 없음)

[13]

서적

(제목 없음)

[14]

서적

(제목 없음)

[15]

서적

(제목 없음)

[16]

서적

(제목 없음)

[17]

서적

(제목 없음)

[18]

서적

(제목 없음)

[19]

서적

(제목 없음)

[20]

서적

(제목 없음)

[21]

서적

(제목 없음)

[22]

서적

(제목 없음)

[23]

서적

(제목 없음)

[24]

서적

(제목 없음)

[25]

서적

(제목 없음)

[26]

서적

(제목 없음)

[27]

서적

(제목 없음)

[28]

서적

(제목 없음)

[29]

서적

(제목 없음)

[30]

서적

(제목 없음)

[31]

서적

(제목 없음)

[32]

서적

(제목 없음)

[33]

서적

(제목 없음)

[34]

서적

(제목 없음)

[35]

서적

(제목 없음)

[36]

서적

Bascomb

[37]

서적

Bascomb

[38]

서적

Oscherwitz & Higgins

[39]

서적

McLaughlin 2003

[40]

서적

Bordwell

[41]

서적

Taylor

[42]

서적

Taylor

[43]

서적

Taylor

[44]

웹사이트

Last Survivor of Mutiny on the Potemkin

https://query.nytime[...]

1987-10-28

[45]

서적

여러 저자 및 출판사의 저서들 (요약)

[46]

문서

당시의 유리우스력과 그레고리력의 차이

[47]

영화

전함 포템킨

[48]

문서

아파나시이 마추셴코

[49]

서적

전함 포템킨의 반란

講談社

2003

[50]

서적

여러 저자 및 출판사의 저서들 (요약)

[51]

서적

에이젠슈타인 전집

키네마 준보샤

1974

[52]

문서

성 판테레이몬

[53]

문서

모스크바 대공국

[54]

문서

거리 정보

[55]

문서

야우즈 술탄 셀림

[56]

문서

당시의 유리우스력과 그레고리력의 차이

[57]

서적

러시아사

勁草書房

1976

[58]

문서

당시의 유리우스력과 그레고리력의 차이

[59]

문서

당시의 유리우스력과 그레고리력의 차이

[60]

문서

레닌 전집과 레프 트로츠키

[61]

서적

러시아의 20세기

동양서점

2007

[62]

문서

우크라이나 국해군의 함선들

[63]

뉴스

Ivan Beshoff, Last Survivor of Mutiny on the Potemkin

http://query.nytimes[...]

New York Times

1987-10-28

[64]

서적

에이젠슈타인 전집

키네마 준보샤

1974

[65]

서적

에이젠슈타인 전집

키네마 준보샤

1974

[66]

서적

에이젠슈타인 전집

키네마 준보샤

1974

[67]

서적

에이젠슈타인 전집

키네마 준보샤

1974

[68]

웹사이트

The Potemkin Mutiny

https://books.google[...]

[69]

웹사이트

국립국회도서관 검색 결과

https://iss.ndl.go.j[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com