전함

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전함은 다수의 대포를 장착하고 두꺼운 장갑으로 보호되는 강력한 해군 군함으로, 17세기부터 20세기 중반까지 해상 전투의 주력으로 활약했다. 전열함에서 철갑선, 그리고 드레드노트급 전함으로 진화하며 해상력의 상징으로 여겨졌으나, 제2차 세계 대전 중 항공모함의 등장과 핵무기의 위협으로 인해 그 중요성이 감소했다. 전함은 막대한 건조 및 유지 비용, 낮은 다용도성, 미사일의 발달 등으로 인해 쇠퇴했으며, 현재는 박물관 함선으로 보존되거나, 지상 지원 임무 또는 미사일 발사 플랫폼으로 활용되는 정도이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전함 - 드레드노트

20세기 초 전함의 화력 및 사거리 증대 노력으로 등장한 드레드노트는 단일 거포 체계를 특징으로 하며, 러일 전쟁 이후 영국 해군의 HMS 드레드노트 건조를 통해 본격화되어 각국의 해군력 경쟁을 심화시켰다. - 전함 - 고속전함

고속전함은 기존 전함보다 빠른 속력을 내도록 설계되어 19세기 후반부터 구상되어 20세기 초 각국 해군에서 건조 및 운용되었으며 제2차 세계 대전에서 유용성이 입증된 함선이다. - 군함 - 강습상륙함

강습상륙함은 헬리콥터 등 항공기를 이용한 병력 상륙을 주 임무로 하며, 수직/단거리 이착륙기 운용 능력과 웰덱을 통한 상륙정 탑재 능력도 갖춘 상륙함으로, 와스프급, 미스트랄급, 독도급 등이 대표적이다. - 군함 - 경순양함

경순양함은 20세기 초 기관 출력 향상으로 등장하여 155mm 이하 주포를 장착하고 정찰, 호위, 대공, 대잠 작전 등 다양한 임무를 수행했으나, 군축 조약과 미사일 순양함의 발달로 2차 세계 대전 이후 대부분 퇴역하고 일부만 박물관선으로 남았다.

| 전함 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 대형 장갑 군함 |

| 주요 무장 | 대구경 포 |

| 역사적 맥락 | |

| 발전 | 19세기 후반부터 20세기 초반에 걸쳐 발전 |

| 주요 역할 | 해전에서 가장 강력한 화력을 제공하는 전함 |

| 냉전 시대 | 주요 해군력의 상징 |

| 특징 | |

| 장갑 | 두꺼운 장갑으로 적의 공격 방어 |

| 무장 | 대구경 주포 및 다양한 부포와 대공 무기 탑재 |

| 크기 | 매우 큰 크기와 긴 항속 거리 |

| 속도 | 비교적 느린 속도 |

| 기술적 발전 | |

| 드레드노트 이전 | 이전의 전함들은 다양한 포와 장갑 배치 실험 |

| 드레드노트 혁명 | HMS 드레드노트 (1906)의 등장으로 모든 대구경 포를 장착한 새로운 전함 표준 제시 |

| 전드레드노트급 | 드레드노트 이전의 다양한 형식의 전함 |

| 초드레드노트급 | 드레드노트 이후 더 큰 포와 향상된 장갑을 가진 전함 |

| 주요 해전 | |

| 유틀란트 해전 | 제1차 세계 대전 중 최대 해전 중 하나로 전함들이 중요한 역할 담당 |

| 시대별 전함 | |

| 전드레드노트함 | 드레드노트 이전의 전함 |

| 드레드노트함 | 드레드노트 이후의 전함 |

| 초드레드노트함 | 더 큰 포와 개선된 장갑을 가진 전함 |

| 시대별 전함 | 전드레드노트함 드레드노트함 초드레드노트함 |

| 냉전 시대 | |

| 냉전 시기 | 핵무기 시대에 전함은 점차적으로 퇴역 |

| 마지막 전함 | 아이오와급 전함과 같은 일부 전함은 현대화 후 재취역 |

| 각국별 전함 | |

| 영국 | HMS 드레드노트를 비롯한 강력한 전함 건조 |

| 미국 | 아이오와급 전함과 같은 강력한 전함 건조 |

| 관련 용어 | |

| 전함 | 대형 장갑 군함 |

| 군함 | 전투용으로 만들어진 배의 총칭 |

| 해군 | 바다에서 전투를 수행하는 군대 |

| 참고 자료 | |

| 참고 문헌 | Robert J. O'Connell, Sacred Vessels: the cult of the battleship and the rise of the U.S. Navy H.T. Lenton, Krigsfartyg efter 1860 |

2. 역사

군함의 한 종류인 전함은 강력한 주포 화력을 바탕으로 한 공격력과 견고한 방어력을 통해 적 함선을 격멸하는 것을 주된 임무로 했다. 전함은 다수의 대구경포를 탑재하고, 기본적으로 자신의 최대 구경 포탄에 맞아도 견딜 수 있는 장갑을 갖추고 있었다. 이 때문에 전함은 매우 큰 크기를 가지게 되었고, 제2차 세계 대전까지는 전함, 대형 항공모함과 함께 가장 큰 군함이었다.

전함은 비싸고 당시의 첨단 기술이 집약된 병기였기 때문에, 전함이나 순양전함과 같은 주력함으로 구성된 대규모 함대를 편성하고 유지하는 국가는 부유하고 과학 기술이 뛰어난 열강국으로 한정되었다. 19세기 후반 전함이 등장한 이후부터 20세기 중반까지, 전함의 보유 척수는 국력의 상징으로 여겨졌고, 정치·외교적인 측면에서도 중요하게 다루어졌다. 당시 각국 해군의 전술 사상은 더 큰 구경의 포를 갖춘 강력한 전함을 가진 국가가 유리하다는 대함거포주의였다.

그러나 제2차 세계 대전에서 타란토 공습, 진주만 공격, 말레이 해전 등 항공기가 전함을 격파한 사례가 잇따르면서, 대함거포주의는 종말을 고하고 항공기의 중요성이 부각되었다. 이에 따라 해군의 주력함은 대형 항공모함으로 바뀌었고, 전함은 결전 병기로서의 지위를 상실했다. 제2차 세계 대전 이후에는 미사일이라는 새로운 병기가 함포를 대체하면서 전함의 가치는 더욱 하락했다. 동서 냉전 기간 동안 대규모 함대 간 해전이 발생하지 않으면서, 이미 과거의 유물이 된 전함은 각국에서 순차적으로 퇴역하고 제적되었다.

현재는 본격적인 전함을 현역으로 운용하는 국가는 없다. 다만, 미국, 영국, 일본 등에서는 과거에 활약했던 전함이 기념함이나 기념 시설로 보존되어 그 시절의 영광을 전하고 있다.

일본에서는 메이지 초기 해군 창설부터 청일전쟁 무렵까지, 프랑스제 장갑함 「동(東)」을 「갑철(甲鉄)」이라고 불렀으며, 장갑함을 포탑장갑함(砲塔甲鉄艦)이라고도 했다.

1894년, 후지형 전함 2척(후지(富士), 하치시마(八島), 1897년 준공)을 영국에 발주할 당시, 배수량 1만 톤 이상의 함선을 「일등전함(一等戦艦)」, 1만 톤 미만의 함선을 「이등전함(二等戦艦)」으로 공식 지정했다. 러일전쟁(日露戦争) 종전 직후에는 등급 구분이 폐지되고 「전함(戦艦)」이라는 함종이 확정되었다.

러일전쟁에서 활약한 전함 「후지(富士)」 (1897년 준공, 영국제, 12,533t, 30.5cm 함포 4문)는 로열 소브린급 전함(ロイヤル・サブリン級戦艦)을 원형으로, 마제스틱급 전함(マジェスティック級戦艦)에서 채용된 전면 장갑식 포탑에 포미더블급 전함(フォーミダブル級戦艦)에서 채용된 30.5cm 함포를 장착했다. 일본해 해전(日本海海戦) 당시 연합함대 기함이었던 「미카사(三笠)」(1902년 준공, 영국제, 15,140t, 30.5cm 함포 4문)는 카노푸스급 전함(カノーパス級戦艦)에서 채용된 크룹강(クルップ鋼)을 사용하여 장갑을 강화했다.

전함은 제2차 세계 대전까지 최강의 해전 병기로서, 단순한 해군력을 넘어 국가의 힘과 위신을 보여주는 전략 병기이자, 타국의 공격을 억제하는 전쟁 억제력으로 기능했다.

일반적으로 전함이라는 함종이 사라진 것은 제2차 세계 대전을 기점으로 여겨진다. 제2차 세계 대전에서 항공모함과 항공기의 활약으로 전함의 우위가 순식간에 뒤집히고, 결국 소멸에 이르렀다는 인식이 널리 퍼져 있다. 그러나 실제로는 그렇게 단순하지 않다. 전함이라는 함종의 소멸에는 여러 가지 이유가 복합적으로 작용했으며, 한꺼번에 소멸했다기보다는 점진적으로 소멸의 길을 걸었다고 보는 것이 타당하다.

전함 소멸의 여러 이유와 시기에 대한 다양한 시각은 다음과 같다.

# 다용도성 부족: 전함은 적 주력함을 상대로 함포를 이용한 전투에 특화되어 있어, 함포의 압도적인 파괴력을 활용하는 용도(함대 결전 및 지원 포격) 외에는 사용하기 어려웠다. 또한, 작전 수행을 위해서는 탐색, 보급, 대잠전 및 대공 방어를 위한 보조 함정을 필요로 했기 때문에 자유도가 제한되었다.

# 고가치 병기로 인한 운용 제약: 1척당 건조비와 운용비가 매우 비싸, 전투에서 손실될 경우 국가적·군사적 손실이 컸다. 또한, 운용에 많은 승무원을 필요로 했기 때문에 인적 손실 역시 막대하여, 결전 국면 외에는 투입이 어려워 유보 병력이 되었다.

# 함대 결전의 한계: 주력 함대 간 함대 결전이 전황을 결정지은 것은 근대 이후 러일 전쟁이 유일했다. 수상 포격전을 정면으로 수행하면 압도적으로 불리하다는 것을 인지한 측은 전함 간 격돌이 예상되는 함대 결전을 최대한 회피했다.

# 항공기 공격에 대한 취약성: 전함을 포함한 수상함은 항공기 등의 공격에 취약했다.

# 전함 보유국 간 국제 정세 변화: 실질적인 전력이 될 만큼 많은 전함을 보유할 수 있었던 국가는 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 러시아 8개국뿐이었다. 그러나 제1차 세계 대전에서 오스트리아, 러시아, 독일이, 제2차 세계 대전에서 일본, 이탈리아가 몰락하고, 전후 식민지 독립으로 영국, 프랑스가 약화되면서 많은 전함을 보유할 수 있는 강대국은 미국만 남게 되었다. 가상 적국이 전함을 다수 보유하지 않는 이상, 유일하게 남은 미국도 전함을 보유할 필요성이 감소했다.

# 미사일의 우위성: 장거리 화기로서 사거리와 명중률 면에서 함포를 능가하는 미사일이 실용화되면서, 수상함의 주력 탑재 병기 자리를 함포로부터 빼앗았다.

# 핵무기 실용화: 핵무기의 등장은 전함에 치명타를 안겼다. 항공기나 미사일에 핵무기를 탑재함으로써 전함을 확실하게 격침할 수 있는 병기를 전함보다 저렴하게 유지 및 운용할 수 있게 되었다.

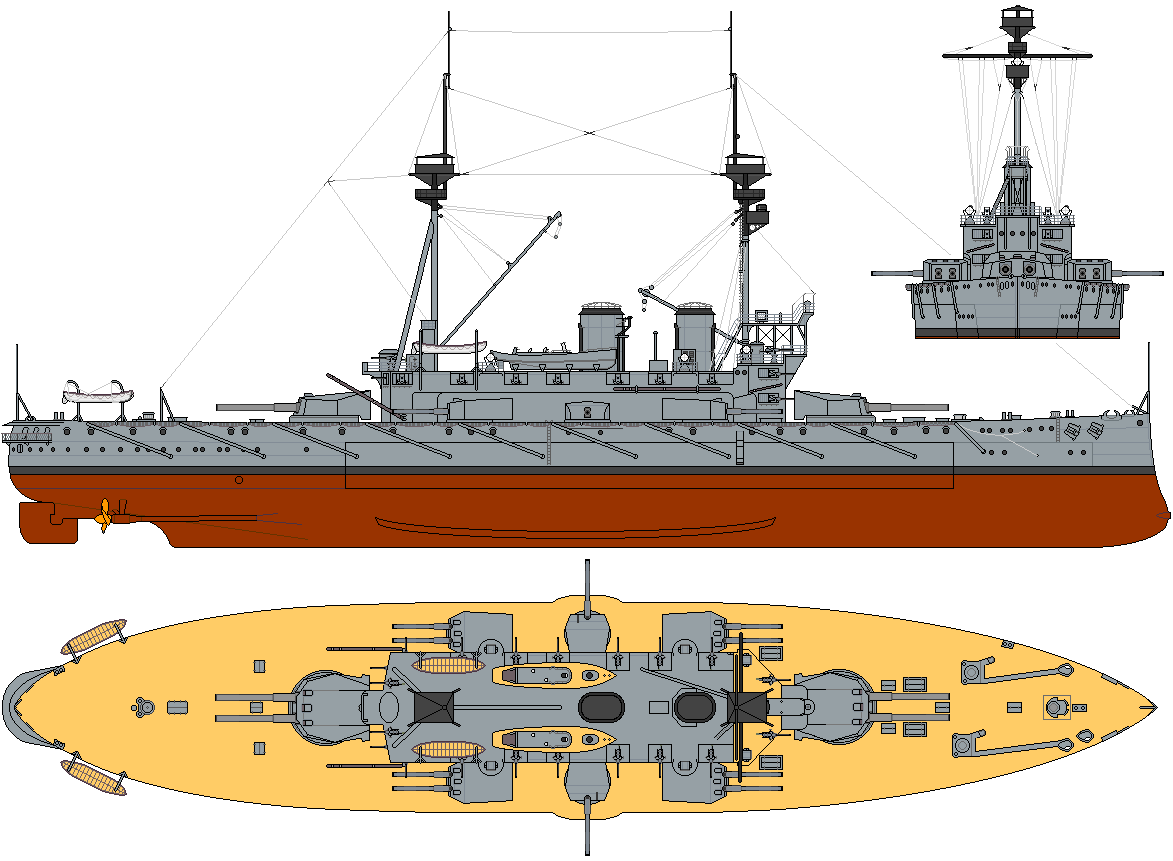

; 전전함(pre-Dreadnoughts)

전함 함종의 시초는 전전함이다. 드레드노트 등장 이전의 전함이라는 의미에서 전전함으로 불린다. 주포 4문 이하, 10~15.2cm 부포를 다수 탑재했다. 어뢰정 등장 이후에는 이를 격퇴하기 위해 7.6cm 함포를 다수 추가한 함선도 있었다. 예외적으로 드레드노트 이전에도 4문을 초과하는 주포를 탑재한 함선도 있었지만, 후술하는 이유로 전전함에 포함된다.

; 준드레드노트급 전함(semi-dreadnoughts)

전전함이 대형화 및 발전하는 과정에서 주포와 부포 외에 17~25.4cm 중간포(장갑순양함 주포급)를 탑재하거나, 부포 자체가 발전한 것을 가리킨다.

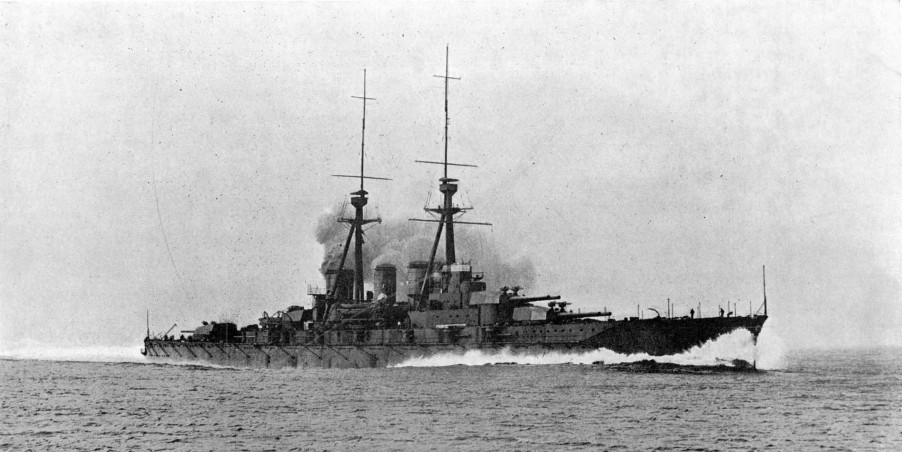

; 드레드노트급 전함(dreadnoughts)

28.3~30.5cm 정도의 주포를 같은 구경(포신 길이)으로 8~14문 장착한 전함.

; 초드레드노트급 전함(super dreadnoughts)

30.5cm를 초과하는 34.3cm 주포를 탑재한 전함(오라이온급 전함)이 등장하자, 언론은 드레드노트급을 능가한다는 의미에서 초드레드노트급 전함이라고 보도했다.

; 전함순양함(battlecruiser)

전함순양함은 장갑순양함의 주포를 전함 수준으로 강화하고, 전함보다 빠른 속도를 가진 함선을 의미한다.

; 포스트 유틀란트형[106](post Jutland)

유틀란트 해전(일본에서는 독일어와 영어를 혼합한 듯한 '유틀란트' 또는 '저틀랜드'라는 발음이 적지 않다) 이후, 이 해전의 교훈을 바탕으로 새롭게 건조되거나 개장된 전함·전함순양함을 말한다.

; 조약형 전함(treaty battleship)

워싱턴 해군 군축 조약, 제2차 런던 해군 군축 조약 규정에 따라 건조된 전함.

; 신형 전함(new battleship)

해군 휴일 시대가 끝난 1937년 이후(런던 조약에 참가하지 않은 프랑스·이탈리아는 그보다 수년 전)에 기공된 전함.

; 고속 전함(fast battleship)

초드레드노트급 전함 등장 이후, 전함의 화력·방어력과 전함순양함의 속력을 융합하여 "'''주행·공격·방어'''" 3박자를 갖춘 전함.

; 항공전함(aircraft carrier battleship / battlecarrier)

전함으로서의 대구경포를 장비함과 동시에, 항공모함 또는 수상기모함에 준하는 항공기 운용 능력을 갖춘 군함.

; 포켓 전함(pocket battleship)

베르사유 조약의 제한 아래 독일이 건조한 도이칠란트급 장갑함은 엄밀히 말하면 전함이라고 할 수 없지만, 언론에서는 "포켓 전함"이라고 대대적으로 보도했다.

; 해방 전함(Coast defense battleship / Coast Battleship)

주로 중소국 해군에서 연안 방어에 사용되는, (전함에 비해) 저속의 소형 함선.

; 미사일 전함(guided missile battleship)·미사일 전함순양함(guided missile battlecruiser)

미사일 순양함, 미사일 구축함과 같은 함종이 존재하는 것처럼, 전함에서도 미사일 전함이라는 함종이 구상된 적이 있다.

전함은 본래 battleship을 직역한 전투함의 약어가 대일본제국 해군 등에서 사용된 명칭이지만, 오늘날에는 전투함의 의미가 Combatant ship에 해당하며, 연안 전투함의 영향으로 변화하여(적어도 전함에서 코르벳까지 포함) 전투함=전함의 의미로 군사 전문가가 사용하는 경우는 드물지만, 오래된 문헌 등에서는 주의가 필요하다.

2. 1. 전열함의 등장과 발전 (17세기 ~ 19세기)

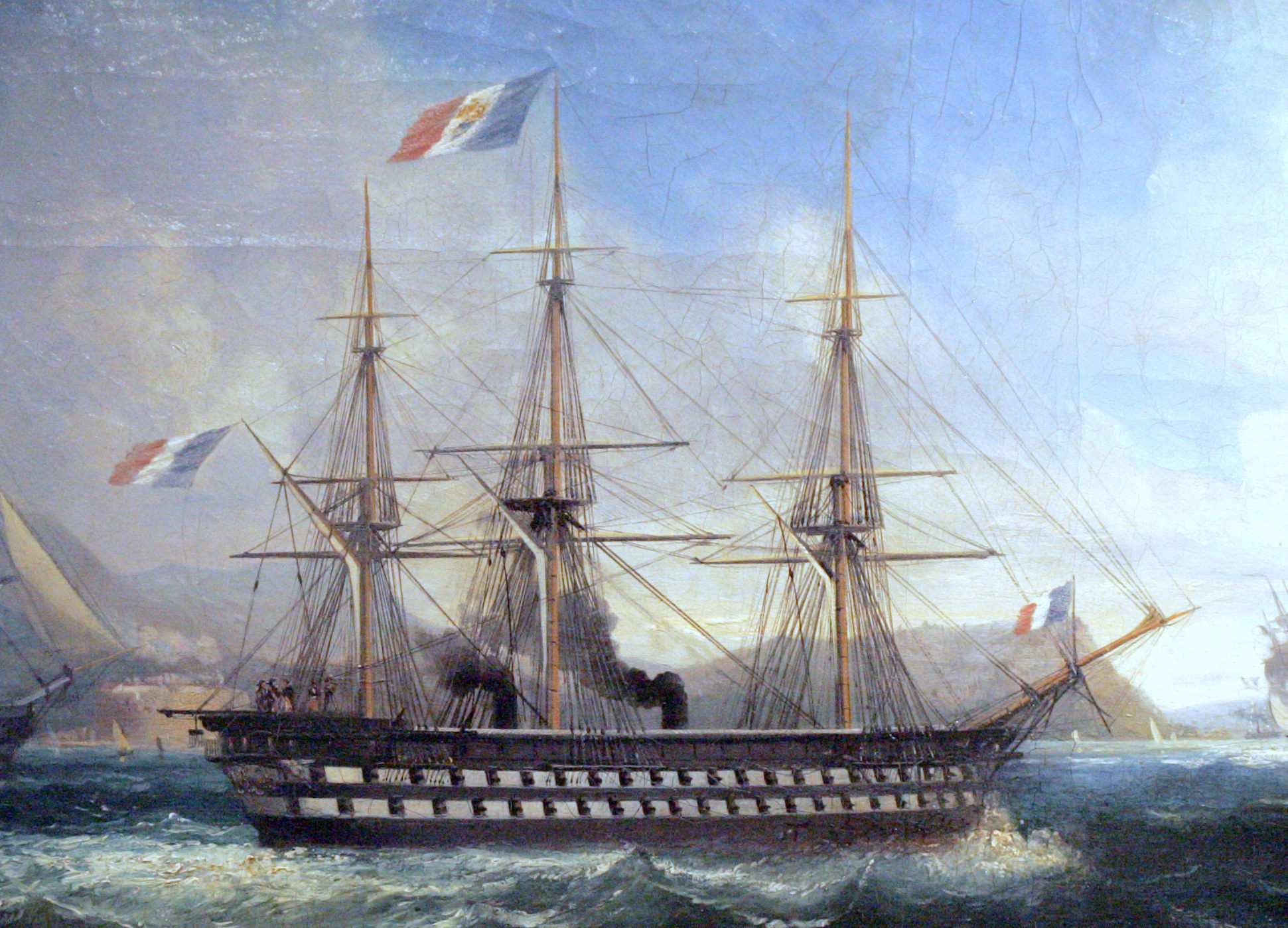

17세기, 해상 전투의 주력은 다수의 대포를 측면에 장착한 목조 전열함이었다. 전열함은 단종진을 형성하여 함포 사격을 퍼붓는 방식으로 전투를 수행했다.[13] 당시 해전에서는 포격으로 적함을 침몰시키는 것보다는 포격이나 돌격대를 통해 항해 및 전투 능력을 빼앗은 후 나포하는 것이 일반적이었다.

19세기에 들어서면서 증기기관이 도입되기 시작했다. 프랑스 해군은 1850년 90문포함 나폴레옹[14]을 통해 전열함에 증기를 도입했는데, 이는 최초의 진정한 증기 전함이었다.[15] 나폴레옹은 기존 전열함처럼 무장했지만, 증기 기관 덕분에 바람에 관계없이 12kn의 속도를 낼 수 있었다. 증기 기관의 도입은 전함의 크기 증가를 가속화했다. 프랑스와 영국(United Kingdom of Great Britain and Ireland)만이 목조 증기 스크류 전함 함대를 건조했지만, 러시아 제국(Russian Empire)(9척), 오스만 제국(Ottoman Empire)(3척), 스웨덴(Sweden)(2척), 나폴리 왕국(Kingdom of Naples)(1척), 덴마크(Denmark)(1척), 오스트리아 제국(Austrian Empire)(1척) 등 다른 여러 해군도 소수의 스크류 전함을 운용했다.[16][2]

19세기, 크림 전쟁을 통해 폭발탄의 위력이 입증되면서, 나무로 만들어진 전열함은 취약하다는 문제가 제기되었다. 이에 따라, 현측고가 낮은 프리깃에 측면 장갑을 씌운 장갑함(ironclad영어)이 등장하였다. 프랑스에서는 장갑함 글로아르가 건조되었으며(1859년 진수), 영국은 이에 대항하여 1860년에 철제 선체를 가진 워리어를 진수했다. 철제 장갑이 도입되면서 전열함은 철갑선으로 진화했다.

2. 2. 거함거포주의 시대 (19세기 말 ~ 20세기 초)

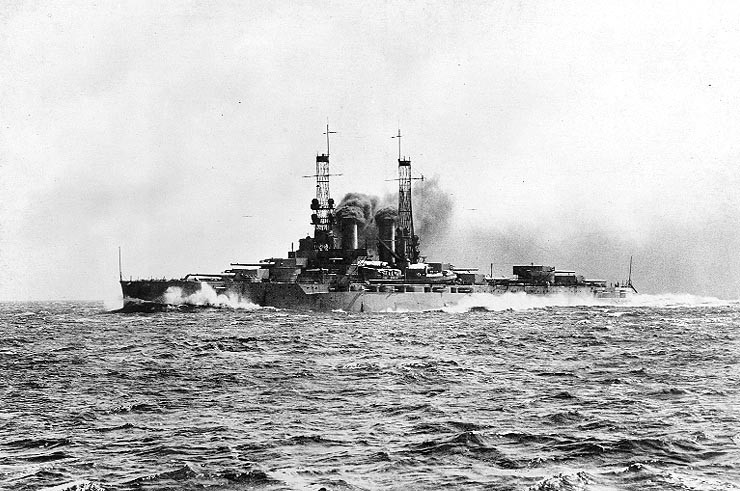

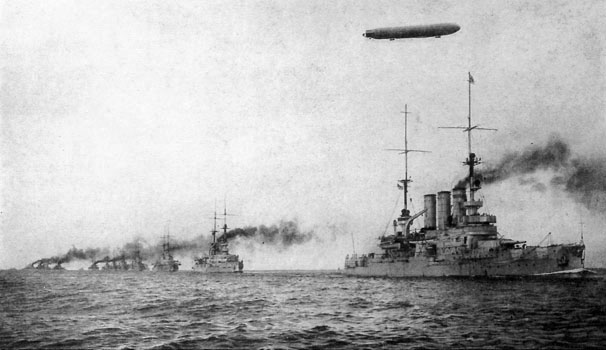

19세기 말, 해전의 주력은 강력한 화포와 두꺼운 장갑을 갖춘 대형함, 즉 전함이었다. 1906년 영국 해군의 HMS 드레드노트(드레드노트급 전함)는 획기적인 설계로 기존 전함들을 순식간에 구식으로 만들었다. 러일전쟁에서 증명된 12인치 함포 10문과 당시 순양함에 필적하는 20kn 이상의 속도를 자랑했으며, 8인치 함포 공격을 견딜 수 있는 중장갑을 갖추었다. 이 전함의 등장은 각국 해군의 거함거포주의를 촉발시켰다.쓰시마 해전에서 일본 제국 해군은 러시아 제국 해군을 상대로 압도적인 승리를 거두었는데, 이는 거함거포주의를 실증하는 사례로 여겨졌다. 황해 해전에서 일본 제국 해군의 도고 헤이하치로 제독은 13000m 거리에서 러시아 기함에 12인치 함포 사격을 시작했고, 쓰시마 해전에서는 7000m 거리에서 12인치 함포를 발사했다. 이러한 교전들은 12인치 함포의 중요성을 보여주었지만, 일각에서는 소형 어뢰정에 대항하기 위해서는 보조 함포 역시 중요하다고 주장한다.

2. 3. 제1차 세계 대전과 전함의 한계 (1914 ~ 1918)

제1차 세계 대전에서 전함은 여전히 해군의 주력이었지만, 여러 한계를 드러냈다. 영국 해군은 지리적 이점을 이용해 전함과 순양전함 함대로 독일을 해상 봉쇄했고, 독일 전함 함대는 북해에 갇히게 되었다.[42] 양측 모두 영국이 더 많은 드레드노트급 전함을 보유하고 있어 전면적인 함대 전투는 영국의 승리로 이어질 가능성이 높다는 것을 인지하고 있었다.전쟁 초기 2년 동안 영국 해군의 전함과 순양전함은 북해를 정기적으로 순찰하며 독일 함선의 출입을 막았다. 그 결과, 헬골란트 만 해전과 도거뱅크 해전 등의 해전이 벌어졌고, 이는 그랜드 함대의 일부를 유인해 영국 해군을 분산시키려는 독일의 시도였다.

1916년 주트란트 해전은 제1차 세계 대전에서 가장 크고 유일한 본격적인 주력함 간의 해전이었지만, 주력 전함 부대가 전면적으로 교전하지는 않았다. 영국 순양전함 인빈시블, 인디파티거블, 퀸 메리 3척이 탄약고 폭발로 침몰했고, 독일 순양전함 뤼초는 침수로 항해 불능 상태가 되었다. 독일 순양전함은 영국 순양전함보다 방어력 중시 설계와 뛰어난 폭발 방지책 덕분에 높은 생존성을 보였다.

흑해에서는 러시아와 오스만 제국 전함 간의 교전이 소규모 충돌에 그쳤고, 발트해에서는 주로 호송대 습격과 방어용 기뢰 매설이 이루어졌다. 아드리아 해에서는 오스트리아-헝가리의 드레드노트급 함대가 봉쇄되었고, 지중해에서 전함의 가장 중요한 역할은 갈리폴리 상륙 작전 지원이었다.[47]

잠수함과 어뢰정의 공격은 전함에 새로운 위협으로 떠올랐다. 1914년 독일 U보트는 3척의 영국 장갑 순양함을 격침시켰고, 영국 슈퍼 드레드노트도 기뢰에 의해 침몰했다.[48] 다르다넬스 해협에서는 영국 잠수함이 오스만 제국의 구형 전함 메수디예를 격침시켰고, 영국 전함 마제스틱과 트라이엄프가 ''U-21''에 의해 격침되는 등 잠수함은 구형 전함에 큰 위협이 되었다.[49]

어뢰정 역시 전함에 대한 공격에서 어느 정도 성공을 거두었다. 다르다넬스 전투에서 오스만 제국의 구축함 무아베네트-이 밀리예가 영국 전함 골리앗을 격침시켰고, 1918년 이탈리아의 모터보트가 오스트리아-헝가리 드레드노트급 전함 센트 이슈트반을 격침시켰다.

제1차 세계 대전의 승패에 가장 결정적인 영향을 미친 것은 영국 해군에 의한 해상 봉쇄였다.[102] 독일은 해상 봉쇄로 인해 물자 부족과 경제난을 겪었고, 결국 전쟁에서 패배하게 되었다.

2. 4. 전간기와 군축 조약 (1919 ~ 1939)

제1차 세계 대전 이후, 승전국들은 워싱턴 해군 군축 조약을 체결하여 해군 군비 경쟁을 방지하고자 했다. 이 조약은 주요 국가들이 보유할 수 있는 전함의 수와 크기를 제한했으며, 영국은 미국과 동등한 해군력을, 일본은 그보다 적은 해군력을 유지하도록 했다.[52] 이후 제1차 제네바 해군 회의(1927), 제1차 런던 해군 조약(1930), 제2차 제네바 해군 회의(1932), 제2차 런던 해군 조약(1936) 등 일련의 해군 군축 조약이 체결되어 주력함에 대한 제한을 설정했다. 이러한 조약들은 제2차 세계 대전이 발발한 1939년 9월 1일에 사실상 폐기되었지만, 합의된 함선 분류는 여전히 유효했다.[53]

이러한 조약의 제한으로 인해 1919년부터 1939년 사이에 건조된 신형 전함은 1905년부터 1914년 사이에 건조된 전함보다 적었다. 또한 조약은 함선의 최대 배수량을 제한하여 전함의 발전을 저해했다. 영국의 N3급 전함, 미국의 사우스다코타급 전함 (1920년), 일본의 키이급 전함과 같이 더 큰 함포와 두꺼운 장갑을 갖춘 대형 전함들은 설계 단계를 넘어서지 못했다. 이 시기에 취역한 전함들은 조약 전함으로 불렸다.[54]

2. 5. 제2차 세계 대전과 항공모함의 부상 (1939 ~ 1945)

제2차 세계 대전 중의 해전은 전함과 거함거포주의의 종말을 알리는 사건이었다. 함포 사정거리를 훨씬 넘는 거리에서 공격해오는 급강하 폭격기 및 뇌격기(어뢰 공격기) 앞에서 전함은 제대로 함포 사격도 해보지 못한 채 침몰했다. 대전 중 전함 대 전함의 포격전은 불과 10여 건에 불과했다. 특히 태평양 전쟁의 전훈은 항공모함을 해전의 주역으로 만들었고, 전함은 보조적인 존재로 격하시켰다.

슐레스비히-홀슈타인(구식 전전함)이 베스터플라테의 폴란드 수비대를 포격하면서 제2차 세계 대전의 첫 포성을 울렸다.[63] 그리고 일본 제국의 최종 항복은 미 해군 전함 미주리(BB-63)에서 이루어졌다. 이 두 사건 사이에 항공모함이 새로운 주력함이 되었고 전함은 이차적인 역할을 수행하게 되었다는 사실이 명확해졌다.

전함은 대서양, 태평양, 지중해 전선의 주요 교전에 참여했다. 독일은 대서양에서 전함을 독립적인 통상 파괴선으로 사용했다. 그러나 전함 간의 충돌은 전략적 중요성이 거의 없었다. 대서양 전투는 구축함과 잠수함 사이에서 벌어졌고, 태평양 전쟁의 대부분의 결정적인 함대 충돌은 항공모함에 의해 결정되었다.

전쟁 첫 해에 장갑함들은 항공기가 해전을 지배할 것이라는 예측을 무시했다. 샤른호르스트와 그나이제나우는 1940년 6월 서부 노르웨이 해역에서 글로리어스 항공모함을 기습하여 격침시켰다.[64] 이 교전은 함대 항공모함이 함포 사격으로 침몰한 유일한 사례였다. 메르스 엘 케비르 해전에서 영국 전함들은 알제리 오랑 근처 항구에 있는 프랑스 전함에 중화기를 발사했다. 도망치는 프랑스 함선은 이후 항공모함의 항공기들에 의해 추격당했다.

이후 전쟁 년 동안 항공모함이 전략적 해군 무기로 성숙했으며 전함에 대한 효과를 보여주는 많은 사례가 있었다. 영국이 타란토의 이탈리아 해군 기지에 대한 공습을 감행하여 이탈리아 전함 1척을 격침시키고 2척을 손상시켰다. 같은 소드피시 어뢰 폭격기는 비스마르크 전함 격침에 중요한 역할을 했다.

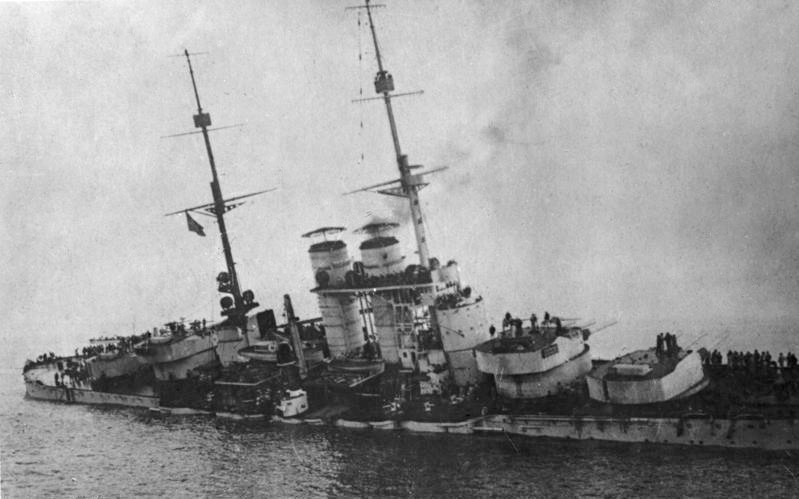

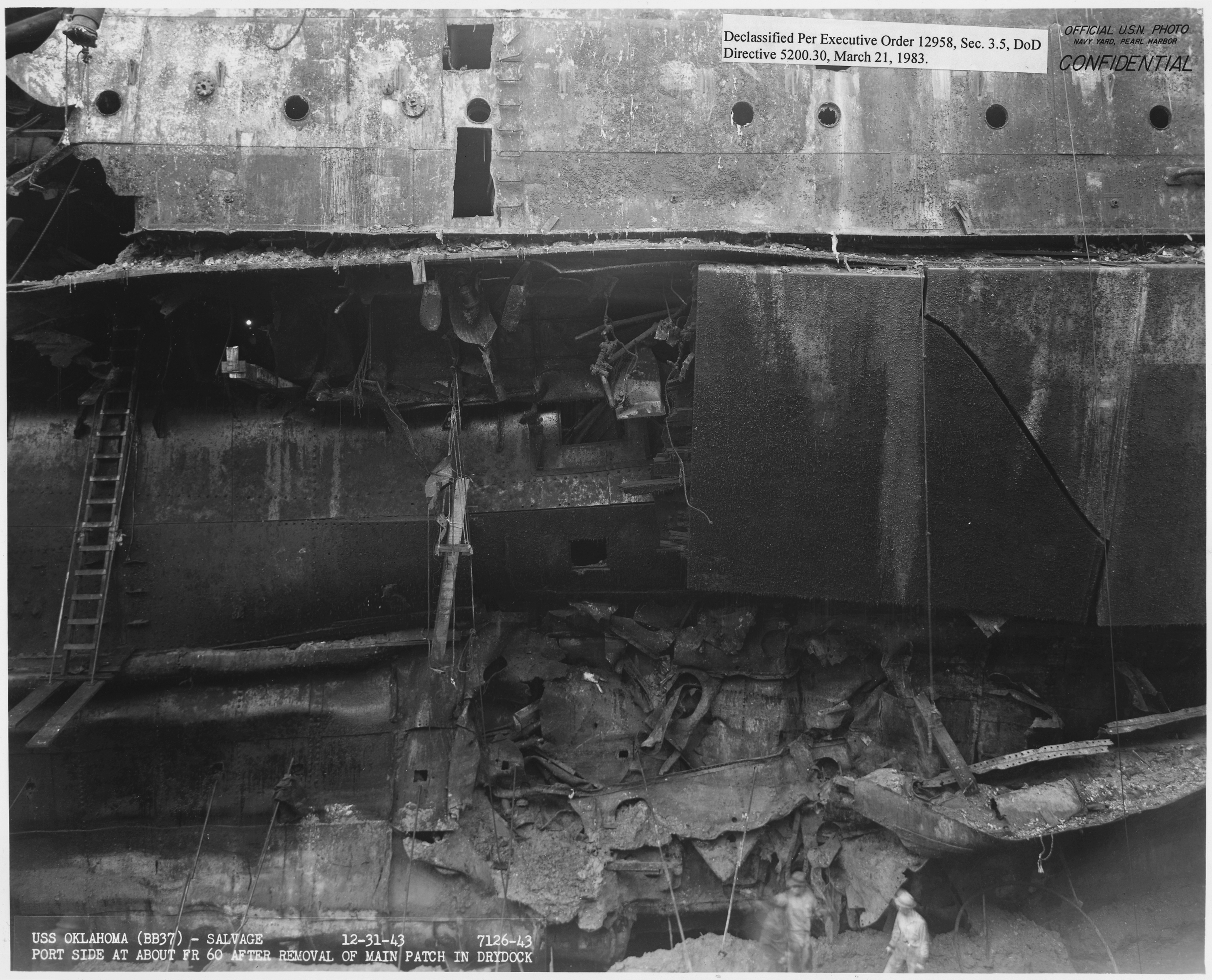

1941년 12월 7일, 일본은 진주만 공격을 감행했다. 짧은 시간 안에 미국의 전함 8척 중 5척이 침몰하거나 침몰 직전이었고 나머지는 손상되었다. 그러나 미국의 항공모함 3척은 모두 바다에 나가 있었기 때문에 파괴를 피했다. 프린스 오브 웨일즈 전함과 리펄스 순양전함의 침몰은 충분한 항공 지원 없이 바다에서 항공 공격에 대한 전함의 취약성을 보여주었다. 두 전함 모두 항해 중이었고 말레이를 침공한 일본 상륙 부대를 공격하기 위해 이동 중이었는데, 1941년 12월 10일 일본 육상 기지의 폭격기와 어뢰 폭격기에 잡혔다.[65]

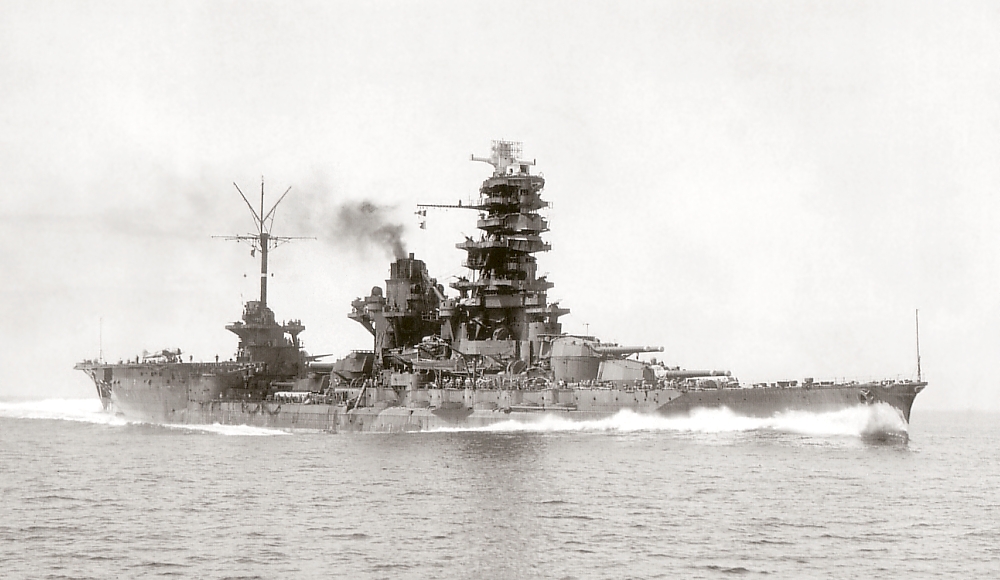

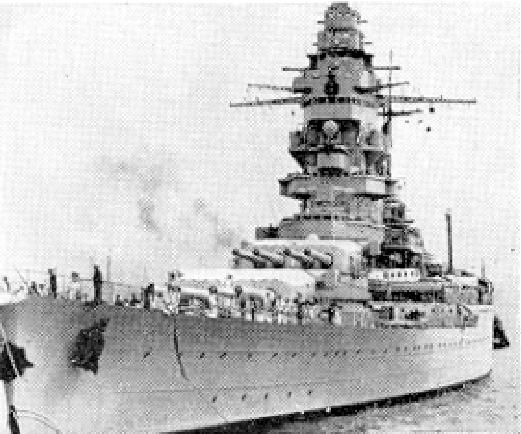

태평양의 초기 결정적 전투였던 산호해 해전과 미드웨이 해전에서 전함은 없었거나 항공모함이 수백 마일 떨어진 곳에서 파도처럼 공격을 가하는 비행기를 잇달아 발진시키면서 주목을 받지 못했다. 태평양 후반 전투에서 전함은 주로 상륙 작전을 지원하는 해안 포격과 항공모함 호위를 위한 대공 방어를 수행했다. 9문의 약 45.72cm 함포를 장착했고 주요 전략 무기로 설계된 일본의 야마토급 전함조차도 일본의 전쟁 계획에서 중요한 전함 전투에서 그 잠재력을 보여줄 기회를 얻지 못했다.[66]

역사상 마지막 전함 대결은 1944년 10월 25일의 수리가오 해협 해전이었는데, 수적으로나 기술적으로 우수한 미군 전함 부대가 이미 구축함 어뢰 공격으로 큰 피해를 입은 일본 전함 부대를 함포 사격으로 격파했다. 이 전투에 참가한 미군 전함 중 하나를 제외한 모든 전함은 이전에 진주만 공습 중 침몰했다가 인양 및 수리되었다. 미시시피(BB-41)는 이 전투에서 마지막 대구경 일제 사격을 가했다.[67] 1945년 4월, 오키나와 전투 중 세계에서 가장 강력한 전함[68]인 야마토는 대규모 미군에 대한 자살 공격에 투입되어 항공모함 항공기의 압도적인 공격으로 침몰했고 거의 모든 승무원이 전사했다. 그 후, 일본 본토에 남은 일본 함대도 미 해군 항공대에 의해 파괴되었다.

2. 6. 냉전 시대와 전함의 퇴역 (1946 ~ 1991)

제2차 세계 대전 이후, 전함은 유지 비용이 많이 들고 전략적 가치가 떨어져 점차 퇴역하게 되었다. 핵무기의 등장은 전함의 방어력을 무의미하게 만들었고, 항공모함과 미사일이 새로운 해상 전력의 중심으로 떠올랐다.[2]미국은 아이오와급 전함을 한국 전쟁과 베트남 전쟁에서 지상군 지원용으로, 1991년 걸프 전쟁에서는 순항 미사일 탑재 플랫폼으로 활용했다.[2] 걸프 전쟁에서 미주리와 위스콘신 전함은 토마호크 미사일을 발사하고 함포 사격을 가하며 활약했지만, 이는 전함의 마지막 활약이었다.

하지만 과도한 운용 비용 문제로 인해 결국 모든 아이오와급 전함은 퇴역했다. 미 해병대는 미 해군의 직접 화력 지원을 위해 아이오와급의 유지를 주장하기도 했지만, 전함의 시대는 막을 내렸다.[2]

2. 7. 현대의 전함

현대에 전함을 운용하는 국가는 존재하지 않는다. 그러나 일부 전함들은 기념함이나 박물관으로 보존되고 있다.제2차 세계 대전을 거치면서 전함은 항공모함에 밀려 해전의 주역 자리를 내주게 되었다. 핵 시대의 도래는 전함의 가치를 더욱 떨어뜨렸다. 1946년 비키니 환초에서 실시된 핵실험은 전함이 핵무기 앞에서 무력하다는 것을 보여주었다.[2]

미국은 아이오와급 전함을 한국전쟁과 베트남 전쟁에서 지상군 지원용으로, 1991년 걸프 전쟁에서는 순항 미사일 탑재 플랫폼으로 활용하기도 했으나, 과도한 운용 비용으로 인해 결국 퇴역시켰다. 그러나 미 해병대는 아이오와급 전함의 유지에 대한 여론이 존재한다.

2006년, 마지막 아이오와급 전함 두 척이 미국 해군 함정 등록부에서 제적되면서,[85][86][87] 전 세계적으로 현역 또는 예비역 전함은 사라졌다.

현재 여러 척의 전함이 박물관 함정으로 보존되어 있다. 미국의 경우 8척의 전함이 전시되어 있는데, 다음과 같다:

| 함명 | 함번 | 전시 위치 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 텍사스 | BB-35 | 텍사스주 샌자신토 전투터 주립사적지 (현재 수리 중)[93] | 드레드노트급 전함 중 유일하게 보존 |

| 매사추세츠 | BB-59 | 매사추세츠주 폴리버 전함 코브[92] | |

| 노스캐롤라이나 | BB-55 | 노스캐롤라이나주 윌밍턴 | |

| 앨라배마 | BB-60 | 앨라배마주 모빌 | |

| 아이오와 | BB-61 | 캘리포니아주 샌페드로 | |

| 뉴저지 | BB-62 | 뉴저지주 캠든 | |

| 미주리 | BB-63 | 하와이주 진주만 | |

| 위스콘신 | BB-64 | 버지니아주 노퍽[91] |

19세기 군함 설계에는 증기 동력 채택 등 여러 기술 발전이 이루어졌다. 전열함은 증기 추진, 금속 장갑, 고성능 폭약 포탄을 사용하는 함포로 무장한 철갑선으로 대체되었다.

1941년 진주만 공격으로 침몰한 애리조나와 유타의 잔해는 역사적 랜드마크로 지정되어 있다.

이 외에도 일본에는 미카사가 보존되어 있으며, 중국 웨이하이에는 청나라의 철갑함 정원의 복제품이 전시되어 있다.

3. 전함의 구조와 기술

전열함('''ship of the line''')은 17세기에 등장하여 해전에서 주력함 지위를 차지했던 목조 범선이다. 측면에 다수의 대포(측면포)를 장착했으며, 18세기 중반에는 60문이 넘는 대포를 3층 갑판에 배치했다. 전열함 함대는 단종진을 만들어 적함에 포화를 퍼부었으며, 당시 해전에서는 포격으로 침몰하기보다는 포격이나 돌격대로 항해·전투 능력을 빼앗은 후 포획하는 것이 일반적이었다.

19세기에 대포와 폭발탄의 위력이 향상되자, 넓은 측면을 가진 전열함은 다수의 적 포화를 맞아 취약하다는 문제가 발생했다. 1853년부터 시작된 크림 전쟁에서는 적의 폭발탄이 측면에 명중하면 파괴된 목재 파편이 함내에 흩어져 전투원 사상이 잇따랐다.

이에 따라 전열함보다 소형이고 현측고가 낮은 프리깃에 측면 장갑 방어를 실시한 장갑함(철갑함)이 고안되었다. 프랑스에서는 전함의 시조로 여겨지는 장갑함 글로아르(Gloire)가 1859년 진수되었다. 이 함은 목조 선체 측면에 최후부 119mm 장갑을 장착하고, 측면에 16cm포 30문을 장비한 기범겸용함이었다.

영국은 이에 대항하여 1860년에 철제 선체를 가진 워리어(Warrior)를 진수했다. 이후 장갑함은 점차 기주 전용화, 선체 대형화, 대포 대형화, 측면포에서 갑판 위 포탑식으로 변화, 장갑 강화가 진행되어 전함으로 발전한다.

1886년 준공된 영국의 콜로서스급 장갑함은 후장전식 연장 30.5cm포 2기(총 4문)와 강철제 선체를 가졌다. 후장전식 라이플포로 포격 위력과 명중 정확도가 향상되었다.

1892년 준공된 영국의 로열 소버린급 전함은 중심선상 선체 전후부에 노출 포탑을 하나씩 가졌고, 연장 34.3cm포 총 4문의 주포는 좌우 양현에 지장 없이 조준 가능했다. 최후부 457mm 장갑을 측면 수선부에 장착하고, 능파성이 뛰어난 고현측고를 가져 근대 전함의 시작으로 여겨진다.

1895년 준공된 영국의 마제스틱(Majestic)형은 2기의 연장 포탑을 전면 장갑식으로 하고, 강인하고 가벼운 하비 니켈강 장갑을 채용하여 측면도 중갑판 높이까지 장갑으로 덮었다. 종래보다 뛰어난 관통력을 가진 30.5cm 연장포를 주포로 채용했다(BL 12 inch Mk VIII naval gun:발사약 개량(코르다이트)으로 포가 강력해지고 소형화되었다). 이후 이것이 근대 전함의 기본 형태로 여겨졌다(드레드노트급 전함 등장 이후에는 '''전드레드노트급 전함'''으로 불림).

해군은 포탑(USS ''모니터''처럼), 중앙 배터리, 바베트 또는 돌격대에 포를 배치하거나, 주요 무기로 램을 사용하는 것을 실험했다. 증기 기술 발전으로 전함 설계에서 마스트가 점차 제거되었다. 1870년대 중반까지 철과 목재와 함께 강철이 건축 자재로 사용되었다. 1876년 진수된 프랑스 해군의 레두타블는 중앙 배터리와 바베트 전함이었으며, 주요 건축 자재로 강철을 사용한 세계 최초의 전함이었다.[26]

전함 초기 전술은 근거리전이었고, 근거리전에 적합한 다수의 부포로 적함 상부 구조에 파편탄을 퍼부어 전투력을 빼앗으면서, 발사 속도가 떨어지는 주포는 수평 사격으로 측면 수선부 장갑을 실탄·철갑탄으로 뚫어 침몰시키는 전술이었다. 그러나 전함 장갑의 진보는 철갑탄 관통성 진보에 뒤지지 않아, 주포탄이 명중해도 관통을 허용하지 않는 경우가 많았다.

이후 주포 발사 속도와 원거리 포격 능력 향상으로, 함대 단종진을 짜 원거리에서 단시간에 다수의 주포탄을 적함에 명중시키는 것이 가능해졌다.

러일 전쟁은 강철함끼리의 최초의 본격적인 해전이 원거리전으로 진행되었다. 쓰시마 해전에서 일본 해군 전함은 원거리 포격전에서 다수의 주포탄을 러시아 전함에 명중시켰다. 러시아 전함은 측면 수선부를 뚫려 침몰했지만, 일본 해군 전함은 다수의 피탄에 견뎠다. 일본 해군은 전함 주포로 원거리에서 파편탄도 사격하여 적함 상부 구조를 파괴하고 무력화하는 전술을 채용했다.

열강은 러일 전쟁 교훈으로 원거리전을 상정하고 주포 공격력을 중시하는 전함 개량을 도모했다. 영국은 드레드노트(Dreadnought)를 쓰시마 해전 다음 해에 준공했다. 이 전함은 이전 전함보다 고속 항행이 가능하고 2배 이상 화력을 갖춰, 이전 전함들을 구식화했다. 이전 전함은 전드레드노트급 함, 동등 성능 전함은 드레드노트급 함으로 구별한다.

제1차 세계대전에는 포탄 철갑 성능 향상 및 원거리 포격에 의한 대낙하각 사격, 단시간에 다수 철갑탄 포격으로 적함 수평 방어를 뚫고 내부에서 폭발시키는 전술이 발달했다. 대책으로 포탑 및 갑판 전체에 걸친 두꺼운 수평 방어도 필요하게 되었다.

주트랜드 해전에서는 영국과 독일 고속 순양전 함대끼리 격렬한 총격전이 벌어졌지만, 드레드노트급 함대는 전장 급행이 늦어져 전력을 다한 결전에는 이르지 못했다. 포탑 등 중요 부분 장갑을 관통당한 영국 순양전함이 탄약고 폭발로 격침되는 사례가 잇따랐다.

이 해전의 교훈은 "전함은 속도가 부족하고, 순양전함은 방어력이 부족하다"였다. 이후 건조된 전함은 고속화와 항속 성능이 향상되었고, 순양전함 방어력은 대폭 향상되어 양자 구별이 어려워졌다. 전함 방어력과 순양전함 속도를 겸비하려 한 함을 고속 전함(포스트·주트랜드형)이라 부른다.

제1차 세계 대전 후, 유틀란트 해전 교훈을 반영한 주력함 건조 경쟁이 미, 영, 일에서 시작되었다. 일본은 41cm 함포 탑재 고속 전함 8척, 순양전함 8척으로 구성된 팔팔함대 건조를 계획했으나, 1922년 워싱턴 해군 군축 조약 체결로 신규 건조가 제한되어 건조 경쟁은 일단락되었다. 이를 해군 휴일(Naval Holiday)이라 부른다.

조약에서는 건조 중 미완성 전함 폐함이 요구되었는데, 일본과 다른 국가들 사이에 陸奥 완성 여부를 놓고 흥정이 벌어지기도 했다.

조약에서 항공모함 보유 배수량도 국가별로 제한되었지만, 당시 항공모함은 갓 탄생한 함종이라 각국 모두 여유가 있어 폐함한 미완성 전함이나 순양전함을 개조하여 항공모함으로 완성했다. 렉싱턴급 항공모함, 赤城, 加賀, 베아른과 같은 대형 항공모함이 탄생했다. 하지만 당시 항공모함 함재기 성능이 낮아 항공모함은 보조 함선으로 여겨졌고, 해군 주력은 여전히 전함이었다.

1934년 조약 파기까지 각국은 기존 함선 근대화 개장 등으로 함선 질적 향상에 힘썼다. 독일이 1933년 포켓 전함 도이칠란트급을 건조했고, 런던 해군 군축 조약에 참가하지 않은 프랑스, 이탈리아가 신형 전함 건조 권리를 얻어 독일, 프랑스, 이탈리아에서 건조 경쟁이 벌어졌다.

프랑스가 덩케르크급을 건조하자, 이탈리아는 콘테 디 카부르급과 카이오 두이리오급 근대화 개장과 비토리오 베네토급 건조에 착수했고, 독일도 샤른호르스트급과 비스마르크급을 건조했다. 프랑스는 덩케르크급 2번함 스트라스부르 중장갑화와 38cm 함포 전함 리슐리외급 건조를 결정했다. 런던 해군 군축 조약으로 1937년까지 신형 전함 건조가 불가능했던 영국은 후드와 레나운급 2척 소규모 개장으로 위기를 넘겼다.

전함 소멸에는 다음과 같은 원인들이 복합적으로 작용했다.

하지만, 위 원인들로 전함이 완전히 소멸된 것은 아니며, 점진적으로 쇠퇴했다고 보는 것이 옳다.

3. 1. 주포

전함의 주포는 전함을 전함답게 하는 가장 중요한 무장이다. 주포는 크고 위력적인 포탄을 더 멀리, 더 정확하게 발사하여 적 함선을 압도하는 역할을 했다. 포의 크기는 야드 파운드법으로 설계, 제작된 아이오와급의 경우 "50구경 16인치포"와 같이 표현한다. "○구경"은 포신의 길이를 나타내는 구경장이며, "○인치"는 포신 내경, 즉 포탄의 직경을 의미한다.[103]

미터법으로 설계, 제작된 포라도 포신 내경을 인치로 표현하여 깔끔한 숫자에 가깝게 하는 것이 일반적이었다. 예를 들어, 프랑스의 전함 덩케르크급은 33센티미터(약 13인치), 리슐리외급은 38센티미터(약 15인치) 주포를 탑재했다.

포신 길이는 "○구경"(○는 포신 길이를 포탄의 직경으로 나눈 수)으로 나타내며, 이를 '''구경장'''이라고 한다. 포탄이나 발사약 등의 조건이 같다면, 더 긴 포신을 사용할수록 포구 초속을 높이는 데 유리하다.

1900년경 각국 해군의 전노급 전함은 35구경 12인치(포신 길이 약 11미터) 주포를 연장포탑에 수납하여 함의 전후에 각 1기씩(총 4문) 장비했다. 이후 전함 주포는 점차 거대화되어, 일본 야마토급 전함의 45구경 46센티미터(포신 길이 20.7미터), 미국 아이오와급의 50구경 16인치(포신 길이 약 20.3미터)에 이르렀다.[103]

주포로 발사하는 포탄은 적 대형함의 강력한 장갑을 관통하기 위한 철갑탄이 주류였다. 철갑탄은 탄체의 대부분이 단단한 특수강으로 되어 있고, 내부 폭약량은 적었다. 초기에는 폭약이 없는 실체탄도 사용되었다. 철갑탄의 신관은 포탄이 적함 장갑을 관통한 후, 적함 내부에서 폭발하는 지연식이었다. 포탄 무게는 12인치포가 약 400kg, 16인치포가 약 1톤, 야마토급의 46센티미터포는 약 1.5톤 정도였다. 이러한 포탄을 분당 2발 정도, 포구 속도 800미터/초 정도로, 2만 미터에서 3만 미터 앞의 적함을 향해 쏘는 것을 전제로 했다.[103] 지연식 포탄이 수면에 착탄하면 수중에 잠긴 후 폭발하여 높은 물기둥을 발생시켜 착탄점 관측에 사용했다.

철갑탄 외에 무장갑 목표(구축함, 수송선, 지상 목표 등)를 사격하기 위한 유탄도 탑재했다. 유탄은 내부 폭약이 철갑탄보다 많고, 명중과 동시에 작동하는 순간 신관을 장비했다. 일본 해군은 전함 주포를 대공 전투에도 사용할 것을 상정하여 영식 보통탄이나 삼식 보통탄과 같은 특수한 대공 포탄을 개발하여 태평양 전쟁 실전에서 사용하기도 했다. 러일전쟁 당시 일본 해군은 대전함 사격에 유탄도 병용하여 일정한 효과를 거두었다.

대포의 위력은 포탄의 재질, 구조, 폭약량이 같다면 발사하는 포탄의 무게와 속도에 따라 결정된다. 포탄 무게는 포탄의 형상이 유사하다면 구경에 따라 결정되며, 포탄 형상이 더 길면 동일 구경이라도 무게가 증가한다. 포탄 속도는 장약의 양과 구경장에 영향을 받는다. 구경장이 크면 더 오랫동안 포탄에 운동 에너지를 줄 수 있어 장약량이 같더라도 포탄 속도가 빨라진다. 그러나 기술적 한계를 넘어 장약량을 늘리면 포신 흔들림으로 인해 명중률이 저하될 수 있다.

일반적으로 구경이 전함 주포의 위력을 측정하는 기준값으로 여겨졌으며, 구경장은 45구경 전후로 장약량에도 큰 차이가 없이 각국 모두 비슷했다. 그러나 예외도 있었는데, 제1차 세계 대전까지의 독일 전함은 장약량을 늘려 포탄 속도를 높였기 때문에 구경으로는 한층 큰 영국 전함 주포와 동등하다고 여겨졌다. 영국 전함은 구경장 증가로 대응하기도 했지만, 50구경 12인치 주포는 포신 흔들림이 커서 결함품으로 여겨졌다.

제1차 세계 대전 후에는 주포 사거리 연장으로 인해 포탄 속도는 중요한 요소가 아니게 되었다. 오랫동안 공중을 이동하는 포탄 속도는 공기 저항으로 감소하여, 아무리 고속으로 발사해도 최종적인 포탄 속도에는 변화가 없었기 때문이다. 오히려 포탄이 낙하로 전환될 때의 속도는 포탄 무게에 따라 결정되므로, 거의 포탄 무게만이 주포의 위력을 결정하게 되었다. 제2차 세계 대전 당시 미국의 16인치포 포탄은 긴 형상으로 무게를 늘렸고, 45구경포는 다른 나라보다 포탄 속도가 느렸으며, 50구경포는 다른 나라의 45구경과 속도가 같았다.

3. 2. 부포 및 대공포

초기 전함은 근접 포격전이 주를 이루었기 때문에 발사 속도가 빠른 여러 부포가 유용하게 사용되었다. 구축함의 등장에 따라, 부포보다 작고 다루기 쉬운 함포를 장착하기도 했다. 주포는 보통 4문을 장착했으므로, 각국은 화력을 강화하기 위해 부포를 대형화하거나, 부포와 주포 사이 크기의 중간포를 장착하기도 했다.

드레드노트는 주포 수를 10문으로 늘리고, 주포만으로 원거리 포격전에서 명중률을 높이는 방식으로 설계되었다. 구축함 등 소형 함정에 대응하기 위해 부포는 남겨졌다. 주포는 회전 속도와 발사 속도가 느려 소형 고속 함정에 대응하기 어려웠기 때문이다.

전함의 부포는 주로 케이스메이트 방식으로 측면에 배치되어 측면을 향하는 설계가 많았다. 1920년경부터는 부포도 포탑 형식으로 바뀌어, 선체 중심선과 측면에 배치하여 전후방 및 측면 어느 쪽으로든 일정 수의 포문을 확보할 수 있게 되었다.

38구경 5인치 포(12.7cm 포)는 대함 및 대공 사격이 모두 가능한 양용포였다. 이후 미국의 전함은 부포와 고각포를 5인치 양용포로 통합했다. 영국도 50구경 5.25인치 양용포(13.3cm 포)를 개발하여 킹 조지 5세급에 탑재했지만, 고각포로서는 속사성이 부족했다. 일본은 양용포 개발에 뒤처져 부포와 고각포를 모두 장비했다.

고각포는 초기에는 항공기의 위협이 크지 않아 탑재되지 않았으나, 1920년경부터 탑재되기 시작했다. 1930년경부터 항공기의 위협이 커지면서 고각포의 성능과 수량이 점차 강화되었다.

제2차 세계 대전 발발 이후, 타란토 공습, 진주만 공격, 말레이 해전과 같이 항공 공격으로 전함이 격침되는 사례가 발생하면서 방공 능력 강화가 중요해졌다. 구형 전함은 부포를 제거하고 고각포를 추가하는 개장을 하기도 했다.

3. 3. 장갑

전함의 장갑은 적의 포탄 공격을 막기 위해 설치되었으며, 자함의 주포탄 공격에도 견딜 수 있어야 했다. 함선의 수선 부근에 수직으로(후에 경사 장갑도 등장) 장착하는 '''수선 장갑'''과 함교에 수평으로 장착하는 '''갑판 장갑'''이 있으며, 모두 특수강으로 만들어졌다.[62] 장갑에 요구되는 중요한 성능은 다음 두 가지였다.[62]

# 적탄의 침입을 막는 단단함

# 충격을 받아도 잘 깨지지 않는 성질

이러한 성능은 철강으로는 상반되는 것이어서, 기존 기술로는 단일 재질로 달성하기 어려웠다. 1890년대까지는 일본의 초대 전함 「후지」 등이 단단하지만 잘 부서지는 철판을 바깥쪽에, 질기지만 무른 철판을 안쪽에 붙인 「복합 장갑」을 사용했다. 1890년대에 미국인 하비가 니켈강 표면에 침탄 처리를 하여 표면만 경화시켜 내탄력을 획기적으로 강화한 하비 니켈강(「하비강」)을 발명했다. 후지급의 수선 장갑은 「복합 장갑」으로 457mm였지만, 시키시마급은 「하비강」, 미카사는 크루프 강을 사용하여 229mm로 절반으로 줄일 수 있었고, 내탄력은 후지를 능가했다. 이후 장갑은 순차적으로 개량되었지만, 기본적으로는 표면 침탄 처리 기술을 계속 사용했다.[62]

수선 장갑의 두께는 주포의 강화에 따라 증가하여 제1차 세계 대전 직전에는 255-305mm, 제1차 세계 대전기에는 305-330mm, 「야마토」에서는 410mm에 달했다. 갑판 장갑은 제1차 세계 대전까지는 50-100mm로 크게 문제되지 않았다. 그러나 러일 전쟁과 유틀란트 해전의 피해, 그리고 전후 실제 함선을 이용한 테스트에서 원거리 포격전 시 함선 수평부에 명중하는 것이 큰 피해로 이어진다는 사실이 밝혀지면서, 제2차 세계 대전 이전에 건조된 함선들은 갑판 장갑을 강화했다. 독일은 120mm, 미국·영국은 150mm 전후, 프랑스·이탈리아는 200mm 미만, 야마토는 200mm 정도의 두께를 확보하여 포탄뿐만 아니라 항공기의 급강하 폭격에도 충분한 방어력을 갖추었다. 하지만 갑판 방어는 수선 방어에 비해 넓은 면적을 덮어야 했고, 장갑을 수평으로 부착하면 중량이 증가하는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 수선부 장갑을 안쪽으로 경사지게 붙이는 '''경사 장갑''' 방식이 개발되어, 대부분의 열강들이 신형 전함에 채용하여 중량 감소를 꾀했다. 그러나 영국과 독일은 독자적인 이론에 따라 영국은 넬슨 이후부터 다시 수직 장갑으로, 독일은 수직 장갑을 계속 사용했다.[62]

제1차 세계 대전 이후에는 중량 문제로 함선 전체에 충분한 장갑 방어를 하는 것이 어려워졌고, 불충분한 장갑 두께는 낭비가 많다고 여겨져 주요 부분에만 충분한 장갑을 배치하는 「집중 방어 방식」이 전함 방어의 표준이 되었다. 다만, 독일 해군 전함은 독자적인 이론에 따라 전체 방어를 계속 채택했다.[62]

3. 4. 수중 방어

기뢰나 어뢰 등에 의한 함선의 흘수선(喫水線) 아래에 대한 공격으로부터의 방어를 "수중 방어"라고 부른다. 수면 아래 선체 측벽이 파괴되면 함내에 다량의 물이 유입되어 부력이나 중량 균형을 잃고 침몰하거나 전복될 수 있다. 또한 선체가 기울어지면 탄약 공급이 불가능해져 전투를 계속할 수 없게 된다. 이를 방지하기 위해 1880년대 프랑스의 조선 기술 장교 루이-에미르 베르탕(Louis-Émile Bertin)은 현측(舷側) 수면 아래 부분에 "세분화된 어뢰 방어 구획을 설치하여 수밀 구조"로 하고, "위어(囲堰)라고 불리는 수선 아래 방어 격벽 장갑을 설치하여 침수를 그 구획에만 한정하는 방법"을 발표했다. 이후 이 방법은 각국의 전함에 도입되었다. 후에 이 '''수밀 구획'''의 일부에 미리 액체를 채워 충격을 완화하면서 침수에 의한 중량 불균형을 피하는 방법도 고안되었다.

그때까지 거의 무방비였던 수중 폭발에 대한 방어용 장갑(어뢰 방어 격벽)을 갖춘 것은, 프랑스에서 건조된 러시아 전함 체사레비치(Цесаревич)가 시초라고 여겨진다. 당시 전함의 대부분은 방호순양함의 갑판 방어를 도입하고 있어, 수선 근처 위치에 장갑을 설치한 방호 갑판을 갖추고, 그 끝을 비스듬히 구부려 현측(舷側) 장갑의 하단에 연결하고 있었다. 체사레비치는 이 비스듬한 부분을 수직 아래로 구부려 선저까지 늘여 수중 폭발에 대한 방어 격벽으로 하고 있다.

수중 폭발에 의한 피해는 충격파, 수압, 폭발에 의한 파편에 의해 초래된다. 수중 방어는 이러한 피해를 방지하는 것을 목적으로 하며, 외판(폭발 지점)에서 격벽까지의 거리를 충분히 확보하고, 그 사이에 공허부와 연료고(석탄고나 중유 탱크)를 층으로 하는 등 위력을 감소시키는 것을 의도하고 있다.

방어 방식은 열강 각국마다 특징이 있으며, 미국은 테네시급 이후, 미국 전함에 채용된 "다층 어뢰 방어 방식"은 방어 구획을 여러 층으로 설치하여 액체를 채운 방식이다. 프랑스는 당통급 6번함 「볼테르」(Voltaire) 이후부터 수밀 구획에 반고형물을 충전하여 피뢰 시 충격과 수압으로부터 격벽을 보호하는 이상적인 방식 등이 개발되어 실전에서 유효성이 증명되었다. 다른 나라에서도 독자적인 이론에 의해 개발을 진행했지만, 작업 기술의 미숙이나 이론에만 치우쳐 효과적인 방어력을 얻지 못했다. 또한, 전함은 개조 시 증가한 중량으로 흘수선(喫水線)이 내려가는 것을 방지하기 위해, 현측(舷側)에 벌지를 장착하는 경우가 있었는데, 벌지는 부력 유지와 동시에 어뢰 방어 강화의 의미도 있었다.

간접적인 방어로서, 침수에 의한 전복을 방지하기 위해, 함내 각처에 주배수 장치가 장비되었다. 이것은 침수를 배수할 뿐만 아니라, 침수로 경사가 진 함의 반대 현측(舷)의 공간에 의도적으로 주수하여 균형을 유지하는 것으로, 일례로, 유틀란트 해전 당시 피뢰로 함교가 침하하여 위기에 처한 독일 순양전함 자이드리츠(Seydlitz)는 함미에 주수함으로써 간신히 균형을 유지하고, 침몰 직전이었지만 항구에 도착했다.

드레드노트 등장 이전이나 제1차 세계 대전 시대의 전함은, 기뢰 접촉이나 어뢰 공격으로 순식간에 침몰한 함선이 많지만, 설계·조선 당시에는 원래 기뢰나 어뢰에 대한 지식이 적었고, 이러한 신병기의 급속한 성능 향상이 이들 전함의 설계 당시 예상을 넘어섰다고 할 수 있다. 그 예로서, 러일전쟁 초기 일본의 야시마(八島)와 하쓰세(初瀬), 러시아의 페트로파블롭스크(Петропавловск)가 기뢰에 접촉하여 침몰했다. 어뢰 등의 폭발력은 함선의 외판에서 내부의 방어 장갑판까지의 거리의 3제곱에 비례하여 약해지기 때문에, 함폭이 클수록 수중 방어를 하는 데 유리하다. 미국의 사우스다코타급이 전급인 노스캐롤라이나급보다 함폭을 크게 한 이유는 이 점에도 있다고 여겨진다.

또한 포탄에 대한 방어와는 달리, 1920년대 중반까지의 건함 상식에서는 수중 방어에서는 두꺼운 철판이 반드시 필요한 것은 아니고, 30~50mm 정도의 장갑으로 좋다고 여겨졌지만, 일본 해군은 워싱턴 해군 군축 조약에 의해 폐함되었지만 진수는 할 정도로 건조가 진행되고 있던 전함 토사(土佐)를 실함 표적으로 한 1924년의 포격 실험에 의해, 함선 앞에서 착수한 포탄이 수중을 직진하여 함체에 명중하여 큰 피해를 주는 수중탄 효과를 확인하고, 이에 대한 방어로서 수선 아래에도 장갑을 연장하고 있다. 수중탄 효과는 미국 해군도 1935년경 실험에 의해 동일한 효과를 확인했고[104], 이에 따라 전함 사우스다코타급 이후의 미국 전함은 수선 아래 방어의 관점에서 현측(舷側) 장갑의 일부를 수선 아래에서 선저까지 늘여 수중탄에 대응하고 있다. 그러나 노스캐롤라이나급 이전의 미국 전함에는 수중탄 방어가 없었고, 영·독·불·이탈리아의 신형 전함도 수중탄에 대한 방어를 갖추고 있지 않았다.

3. 5. 기관

초기 전함은 증기기관차와 같은 원리의 왕복동식 증기기관을 사용했다. 드레드노트 이후에는 일부 예외를 제외하고 증기터빈 방식을 채택했다. 독일의 포켓 전함은 디젤기관을 사용했다. 제2차 세계 대전 이전에 일본과 독일에서 전함에 디젤 기관 채용을 검토했지만, 신뢰성 및 개발 능력 문제로 실현되지 못했다.[32]

미국은 노급 전함 이후에도 일부 함선에 왕복동식 기관을 채용했는데, 당시 터빈 기관의 연비가 왕복동식 기관에 미치지 못했기 때문이다. 1920년대에는 증기터빈으로 발전기를 돌려 전기 모터로 프로펠러를 회전시키는 터보일렉트릭 방식으로 순항 시 증기터빈의 연비 문제를 개선하려는 시도가 있었다. 이후 미국과 프랑스는 고온 고압 증기를 발생시키는 고압 보일러와 고속 회전하는 터빈 축을 기어로 스크루 프로펠러에 적합한 회전수까지 감속하는 기어드 터빈을 조합하여 디젤 기관에 필적하는 고연비 터빈 기관 개발에 성공했다. 영국과 이탈리아도 기어드 터빈을 실용화했지만, 연비가 좋지 않아 항속거리가 제한되어 미국과 프랑스에 비해 뒤처졌다.[32]

일본은 영국에서 건조된 콩고급 전함이 영국제 기어드 터빈을 채용했고, 후소급과 이세급에서도 영국제 기어드 터빈을 면허 생산했지만, 취급이 어려워 국내에서 개량을 거듭했다. 나가토급 이후에는 국산 기어드 터빈을 탑재했고, 콩고급 이후에도 개장 시 교체했다.[32]

4. 주요 국가별 전함

고폭탄의 개발로 전함에 철갑판을 사용하는 것이 필요하게 되었다. 1859년 프랑스는 최초의 철갑 전함인 글로아르프랑스어를 진수했다. 글로아르프랑스어는 무게 문제로 1층으로 줄인 함선의 형태를 가졌고, 목재 선체에 두꺼운 철갑을 둘렀으며 프로펠러를 장착했다.[23] 프랑스의 기술적 우위에 대응하기 위해 영국 해군은 더 우수한 장갑을 가진 프리깃함인 를 건조했고, 이후 이탈리아, 오스트리아, 스페인, 러시아 등도 철갑 전함을 주문했다.[2]

1870년대 중반까지 강철이 건축 자재로 사용되었고, 1876년 프랑스 해군의 레두타블프랑스어은 세계 최초로 강철을 주요 건축 자재로 사용한 전함이 되었다.[26]

"전함"이라는 용어는 1892년 영국 해군의 재분류에서 공식적으로 채택되었다. 1890년대에는 전함 설계의 유사성이 증가했고, 나중에 '전전함'으로 알려지게 된 함종이 등장했다. 전전함은 중장갑 함선으로, 포탑에 다양한 구경의 함포를 탑재했고, 돛이 없었다. 전전함 시대의 전형적인 1등 전함은 15,000~17,000톤의 배수량을 가졌고, 속도는 16kn이었으며, 함포는 전후방 포탑에 4문의 약 30.48cm 함포와 상부 구조물 주변에 다양한 구경의 부포를 장착했다.[1]

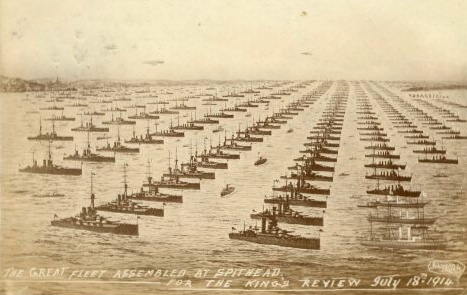

19세기 말과 20세기 초, 전함 건조의 증가는 영국과 독일 간의 군비 경쟁으로 이어졌다. 1890년과 1898년 독일 해군법은 38척의 전함으로 구성된 함대를 승인했는데, 이는 해군력 균형에 대한 중대한 위협이었다.[2] 영국은 추가적인 조선으로 대응했지만, 전전함 시대 말까지 영국의 해상 우월성은 현저히 약화되었다.

전전함은 철갑함의 기술적 혁신을 계승했다. 포탑, 장갑판, 증기기관은 수년에 걸쳐 개량되었고, 어뢰 발사관도 도입되었다.

1906년, 영국 영국 해군은 혁신적인 를 진수하면서 드레드노트 시대가 시작되었다. 는 약 30.48cm 함포 10문으로 구성된 "전함포만 장착" 무장과 전례 없는 속도(증기 터빈 엔진으로부터), 그리고 방호력을 결합하여 전 세계 해군이 전함 건조 계획을 재평가하도록 만들었다.[31] 는 새로운 군비 경쟁을 촉발했는데, 주로 영국과 독일 사이였지만 전 세계적으로 반영되었으며, 이 새로운 등급의 군함은 국가 권력의 중요한 요소가 되었다.[32]

제1차 세계 대전에서 영국 해군은 지리적 이점을 활용하여 독일 해군을 봉쇄했다. 영국은 전함과 전함순양함 함대를 이용해 북해를 순찰하며 독일 함선의 출입을 막았고, 독일의 전함 함대는 북해에 갇히게 되었다.[42] 1916년 5월 31일 주트란트 해전에서 양측 함대가 충돌했으나, 독일 함대는 영국 함대와 짧은 교전 후 항구로 철수했다.[45] 다른 해상 전장에서는 결정적인 결전이 없었다. 흑해에서는 러시아와 오스만 전함 간의 교전이 작은 충돌로 제한되었고, 발트해에서는 주로 호송대 습격과 방어용 기뢰 매설에 국한되었다. 아드리아 해에서 오스트리아-헝가리의 드레드노트급 함대는 영국과 프랑스의 봉쇄에 갇혀 있었다. 지중해에서 전함의 가장 중요한 용도는 갈리폴리 상륙 작전 지원이었다.[47]

1930년대, 영국 해군, 미국 해군, 그리고 일본 제국 해군은 제1차 세계 대전 시대 전함들을 광범위하게 개량하고 현대화했다. 새로운 특징들에는 광학 거리 측정 장비(사격 통제용)를 위한 더 높은 포탑 높이와 안정성, 급강하 포격과 공습으로부터 보호하기 위한 더 많은 장갑(특히 포탑 주변), 그리고 추가적인 대공 무기가 포함되었다.

스페인 내전 발발 당시 스페인 해군에는 에스파냐es와 하이메 1세es 두 척의 작은 드레드노트 전함만 포함되어 있었다. 스페인 전함들은 주로 상호 봉쇄, 호송 호위 임무, 해안 폭격에 제한되었고, 다른 수상 함정과의 직접적인 전투에는 드물게 참여했다.[61]

제2차 세계 대전은 슐레스비히-홀슈타인de(구식 전전함)이 베스터플라테의 폴란드 수비대를 포격하면서 시작되었고,[63] 일본 제국의 항복은 미 해군 전함 에서 이루어졌다. 전함은 대서양, 태평양, 지중해 전선의 주요 교전에 참여했지만, 항공모함이 새로운 주력함이 되면서 전함은 이차적인 역할을 수행하게 되었다.

태평양의 초기 결정적 전투에서 전함은 없었거나 항공모함의 활약에 가려졌다. 태평양 후반 전투에서 전함은 주로 상륙 작전을 지원하는 해안 포격과 항공모함 호위를 위한 대공 방어를 수행했다. 역사상 마지막 전함 대결은 1944년 10월 25일의 수리가오 해협 해전이었는데, 수적으로나 기술적으로 우수한 미군 전함 부대가 이미 구축함 어뢰 공격으로 큰 피해를 입은 일본 전함 부대를 함포 사격으로 격파했다.[67]

주요 국가별 전함 건조 및 운용 현황은 다음과 같다.

| 국가 | 내용 |

|---|---|

| 영국 | 1906년 (노급전함)를 건조하여 거함거포주의를 촉발시켰다.[32] 제1차 세계 대전에서 영국 해군은 독일 해군을 봉쇄하는 데 성공했다. |

| 미국 | 아이오와급 전함은 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 걸프 전쟁 등에서 활약하였다.[85][86][87] |

| 일본 | 러일전쟁에서 전함 함대 간의 전투에서 승리했다. 야마토급은 대함거포주의의 정점을 보여주었다. |

| 독일/독일 | 제1차 세계 대전에서 고해 함대는 영국 해군에 의해 봉쇄되었다. 제2차 세계 대전에서는 포켓 전함과 비스마르크급 전함을 건조하여 운용했다. |

4. 1. 영국

1906년 영국 해군은 HMS 드레드노트(노급전함)를 건조했는데, 이 전함은 12인치 함포 10문과 20노트 이상의 속도를 갖춰 거함거포주의를 촉발시켰다.[32] 드레드노트는 존 피셔 제독의 주도로 건조되었으며, 증기 터빈 엔진을 통해 빠른 속도를 갖추어 기존 전함들을 구식으로 만들었다. 이로 인해 영국과 독일을 중심으로 전 세계적인 군비 경쟁이 촉발되었고, 드레드노트급 전함은 국가 권력의 상징이 되었다.1897년, 드레드노트 건조 이전 영국 해군은 62척의 전함을 보유하여 프랑스보다 26척, 독일보다 50척 앞섰다. 그러나 1906년 드레드노트 진수 이후, 주요 해군 강국들은 드레드노트 건조 경쟁을 벌였다.[2] 제1차 세계 대전 이후 해군 군비 경쟁이 계속되자, 워싱턴 해군 군비 제한 조약이 체결되어 주요 열강의 주력함 보유 비율이 제한되었다.

제1차 세계 대전에서 영국 해군은 지리적 이점을 활용하여 독일 해군을 봉쇄했다. 영국은 전함과 전함순양함 함대를 이용해 북해를 순찰하며 독일 함선의 출입을 막았고, 독일의 전함 함대는 북해에 갇히게 되었다.[42] 양측 모두 영국이 더 많은 드레드노트급 전함을 보유하여 전면전은 영국의 승리로 이어질 가능성이 높다는 것을 인지하고 있었다.

전쟁 초기 2년 동안, 영국 해군은 북해를 순찰하며 독일 함선의 출입을 막았다. 그 결과 헬골란트 만 해전과 도거뱅크 해전이 발생했고, 독일은 영국 해안을 습격했다. 1916년 5월 31일 주트란트 해전에서 양측 함대가 충돌했으나, 독일 함대는 영국 함대와 짧은 교전 후 항구로 철수했다.[45]

4. 2. 미국

아이오와급 전함은 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 걸프 전쟁 등에서 활약하였다.[85][86][87]

4. 3. 일본

일본에서는 메이지 초기 해군 창설부터 청일전쟁 무렵까지, 프랑스제 장갑함 「동(東)」을 「갑철(甲鉄)」이라고 불렀던 데서, 장갑함을 포탑장갑함(砲塔甲鉄艦)이라고 했다.

1894년, 후지형 2척(후지(富士), 하치시마(八島))을 영국에 발주할 당시, 배수량 1만 톤 이상의 함선을 「일등전함(一等戦艦)」, 1만 톤 미만의 함선을 「이등전함(二等戦艦)」으로 공식적으로 정했다. 러일전쟁(日露戦争) 종전 직후, 등급을 폐지하고 「전함(戦艦)」이라는 함종이 정해졌다.

러일전쟁에서 활약한 전함 「후지(富士)」 (1897년 준공, 영국제, 12,533t, 30.5cm 함포 4문)[41]는 로열 소브린급 전함(ロイヤル・サブリン級戦艦)을 원형으로 하여, 마제스틱급 전함(マジェスティック級戦艦)에서 채용된 전면 장갑식 포탑에 포미더블급 전함(フォーミダブル級戦艦)에서 채용된 30.5cm 함포를 장착했다. 일본해해전(日本海海戦) 당시 연합함대 기함 「미카사(三笠)」(1902년 준공, 영국제, 15,140t, 30.5cm 함포 4문)는 카노푸스급 전함(カノーパス級戦艦)에서 채용된 크룹강(クルップ鋼)을 사용하여 장갑을 강화했다.

초기 전함은 배수량 1만~1만 5천t, 24~34cm(30.5cm=12인치가 가장 많았다) 주포 4문을 탑재하고 14~19노트의 속력이었다.

일본은 러일 전쟁 전에 영국으로부터 6척의 전함을 구입했다.

세계 최초로 전함끼리의 본격적인 해전이 벌어진 것은 1904년의 러일전쟁이었다. 러일전쟁 초기의 황해 해전에서는 일본의 연합함대 전함 4척과 장갑순양함 2척이 러시아 제1 태평양 함대(여순)의 전함 6척과 교전했고, 이듬해의 쓰시마 해전에서는 일본 연합함대의 전함 4척과 장갑순양함 8척이 러시아 제2 및 제3 태평양 함대(발트 함대)의 전함 8척 등과 교전했다. 두 전투 모두 일본 연합함대의 승리로 끝났다. 황해 해전에서는 도주하는 러시아 함대와 추격하는 일본 함대 사이에서 1만 미터 이상의 장거리 포격전이 벌어졌다.

「드레드노트」 완성 불과 6년 후, 영국에서는 드레드노트급 전함을 훨씬 능가하는 공격력을 가진 오라이언급 전함(1912년, 22,200t, 34.3cm 함포 10문)이 등장했다. 드레드노트급 전함보다 강력한 화력을 지녔기에 「초弩級전함」(super dreadnoughts)이라 불렸다(새로운 대구경 주포와 중심축상의 포탑 배치 채용). 일본도 영국으로부터 순양전함 「콩고」를 구입한 후 35.6cm 함포 전함 「후소급」, 「이세급」을 건조하기 시작하면서 초弩級전함 시대가 도래했다.

이러한 흐름 속에서도 주포의 대구경화는 진행되어, 퀸 엘리자베스급(1915년, 29,150t, 38.1cm 함포 8문)이 영국에서 완성되었다. 이후에도 더 큰 함체에 더 큰 주포를 탑재하는 전함을 건조하는 경향이 제1차 세계대전 후에도 계속되었다. 이것을 「대함거포주의」라 부르며, 일본의 야마토급(표준 배수량: 64,000t, 46cm 함포 9문)이 그 정점에 달했다. 일본에서는 드레드노트급 전함이나 초弩級전함과 동등한 공격력을 가지면서 경방호 고속력인 순양전함도 건조되었다.

4. 4. 독일

제2차 세계 대전 당시 독일 해군은 베르사유 조약에 의해 군비가 제한된 상황이었다. 이런 제약 속에서 독일은 독특한 함선들을 건조했다.- 도이칠란트급 장갑함(포켓 전함): 베르사유 조약의 제한 하에 건조된 이 함선은 일반적인 전함보다 작지만 강력한 무장을 갖춰 '포켓 전함'이라 불렸다.

- 비스마르크급 전함: 제2차 세계 대전에서 활약한 독일의 대표적인 전함이다.

5. 평가 및 영향

군함의 한 종류인 전함은 강력한 주포 화력을 바탕으로 한 공격력과 견고한 방어력을 통해 적 함선을 격멸하는 것을 주된 임무로 삼았다. 다수의 대구경포를 탑재하고, 기본적으로 자함의 최대 구경 포탄에 맞아도 견딜 수 있는 장갑을 갖추었기 때문에 매우 대형화되었다. 제2차 세계 대전까지는 전함과 대형 항공모함이 최대의 군함이었다.

전함은 고가이며 당시의 첨단 기술이 집결된 병기였기 때문에, 전함이나 순양전함과 같은 주력함의 대규모 함대를 편성하여 유지하는 국가는 부유하고 과학 기술력이 뛰어난 열강국에 한정되었다. 전함이 출현한 19세기 후반부터 20세기 중반까지는 전함의 보유 척수 등이 국력의 상징으로 여겨져 정치·외교 면에서도 중요하게 여겨졌다. 보다 대구경의 포를 갖춘 강력한 전함을 가진 국가가 유리하다고 하는 당시 각국 해군의 전술 사상을 대함거포주의라고 한다.

하지만 제2차 세계 대전에서는 타란토 공습, 진주만 공격, 말레이 해전 등 항공기가 전함을 격파한 사례가 이어져, 대함거포주의는 종언을 맞이하고 항공기의 중요성이 실증되었다. 이에 따라 해군의 주력함은 대형 항공모함으로 이행하고, 전함은 결전 병기로서의 지위를 잃었다. 제2차 세계 대전 후에는 신병기인 미사일이 함포를 대체하는 존재가 되면서 더욱 그 가치를 잃었다. 동서 냉전기에는 대규모 함대 간의 해전도 없어, 이미 과거의 존재가 된 전함은 각국 모두 순차적으로 퇴역 및 제적되었다.

현재는 본격적인 전함을 현역함으로서 운용하는 국가는 없다. 하지만 미국, 영국, 일본 등에서는 옛날에 활약한 전함이 기념함이나 기념 시설로서 보존되어 옛 영광을 전하고 있다.

일본에서는 메이지 초기 해군 창설부터 청일전쟁 무렵까지, 프랑스제 장갑함 「동(東)」을 「갑철(甲鉄)」이라고 불렀던 데서 유래하여 장갑함을 포탑장갑함(砲塔甲鉄艦)이라고 했다.

1894년, 후지형 2척(후지(富士), 하치시마(八島))을 영국에 발주할 당시, 배수량 1만 톤 이상의 함선을 「일등전함(一等戦艦)」, 1만 톤 미만의 함선을 「이등전함(二等戦艦)」으로 공식적으로 정했다. 러일전쟁(日露戦争) 종전 직후, 등급을 폐지하고 「전함(戦艦)」이라는 함종이 정해졌다.

러일전쟁에서 활약한 전함 「후지(富士)」 (1897년 준공, 영국제, 12533ton, 30.5cm 함포 4문)는 로열 소브린급 전함(ロイヤル・サブリン級戦艦)을 원형으로, 마제스틱급 전함(マジェスティック級戦艦)에서 채용된 전면 장갑식 포탑에 포미더블급 전함(フォーミダブル級戦艦)에서 채용된 30.5cm 함포를 장착했다. 일본해 해전(日本海海戦) 당시 연합함대 기함 「미카사(三笠)」(1902년 준공, 영국제, 15140ton, 30.5cm 함포 4문)는 카노푸스급 전함(カノーパス級戦艦)에서 채용된 크룹강(クルップ鋼)을 사용하여 장갑을 강화했다.

초기 전함은 배수량 1만~1만 5천t, 24~34cm(30.5cm=12인치가 가장 많았다) 주포 4문을 탑재하고 14~19노트의 속력이었다. 이 무렵 전함을 건조한 나라는 영국, 프랑스, 독일 제국, 미국, 이탈리아, 러시아 제국, 오스트리아-헝가리 제국의 7개국이었다.

일본은 러일 전쟁 전에 영국으로부터 6척의 전함을 구입했다. 일본 외에도 다른 나라로부터 전함을 구입한 나라는 이웃 국가 간에 분쟁이 많았던 튀르키예와 그리스, 남미에서 경쟁 관계에 있던 아르헨티나, 브라질, 칠레, 해군 재건에 매진한 스페인, 유럽 열강에 대항하기 위해 발트 함대 등의 근대적인 해군을 창설한 중국청나라였다.

이러한 전함들은 수천 미터의 포격 거리에서 시각에 의한 직접 사격을 상정하여 건조되었다.

러일전쟁에서의 황해 해전과 쓰시마 해전(1905년)의 전훈에서 전함의 주포에 의한 원거리 포격력이 해전의 승패를 결정한다는 것이 인식되었다. 이를 받아들여 1906년에 주포의 문수를 2배 이상으로 늘리고 주포만으로 싸운다는 획기적인 건함 사상을 바탕으로 설계된 전함 「드레드노트」(Dreadnought, 18110ton, 30.5cm포 10문)가 영국에서 건조되었다. 드레드노트의 등장으로 인해 그 이전에 건조된 전함은 물론, 영국을 포함한 건조 중인 전함까지도 일거에 시대에 뒤떨어지게 되었다. 드레드노트 이전의 전함은 전드레드노트급 전함(pre-dreadnoughts)이라고 불린다. 이후 각국에서 건조되는 전함은 드레드노트에 준한 「'''드레드노트급 전함'''」(dreadnoughts)이 되었고, 열강국은 전드레드노트급에서 드레드노트급으로의 전환을 강요받았다. 이 드레드노트의 등장으로 세계 각국 열강 해군의 파워 밸런스가 무너진 것을 「드레드노트 쇼크」라고 부른다. 중소국의 해군은 전쟁 억제력으로 1~3척의 드레드노트급 또는 초드레드노트급 전함을 구입했다.

「드레드노트」 완성 6년 후, 영국에서는 드레드노트급 전함을 능가하는 공격력을 가진 오라이언급 전함(1912년, 22200ton, 34.3cm 함포 10문)이 등장했다. 드레드노트급보다 강력한 화력을 지녔기에 「초드레드노트급 전함(super dreadnoughts)」이라 불렸다. 이에 미국은 35.6cm 함포 전함을, 프랑스는 34cm 함포 전함을 건조했고, 영국으로부터 순양전함 「콩고」를 구입한 일본도 이후 35.6cm 함포 전함 「후소급」, 「이세급」을 건조하기 시작하면서 초드레드노트급 전함 시대가 도래했다.

열강 이외에는 칠레 해군이 아르헨티나·브라질에 앞서 「콩고」와 마찬가지로 35.6cm 함포를 탑재하는 전함 「알미란테 라토레급」 2척(1915년, 28600ton, 35.6cm 함포 10문)을 발주했다. 브라질과 그리스, 터키도 초드레드노트급 전함 건조를 열강에 발주했지만 자금난과 대전 발발 등의 사정으로 취소되었다.

이러한 흐름 속에서도 주포의 대구경화는 진행되어, 오라이언급의 3년 후에는 더욱 대구경의 주포를 가진 퀸 엘리자베스급(1915년, 29150ton, 38.1cm 함포 8문)이 영국에서 완성되었다. 이후에도 더 큰 함체에 더 큰 주포를 탑재하는 전함을 건조하는 경향이 제1차 세계 대전 후에도 계속되었다. 이것을 「대함거포주의」라 부르며, 일본의 야마토급(표준 배수량: 64000ton, 46cm 함포 9문)이 그 정점에 달했다. 또한 영국, 독일, 일본에서는 드레드노트급이나 초드레드노트급과 동등한 공격력을 가지면서 경방호 고속력인 순양전함도 건조되었다.

전함의 쇠퇴는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 점진적으로 진행되었다.

5. 1. 전략 및 외교적 영향

전함은 해군력의 상징이자 국가의 힘을 과시하는 수단이었다. 알프레드 테이어 마한은 1890년에 출판된 "해상력이 1660년부터 1783년까지 역사에 미친 영향"에서 전함의 역할이 적을 바다에서 쓸어버리는 것이라고 규정했다.[94] 호위, 봉쇄, 약탈과 같은 임무는 순양함이나 더 작은 함정이 수행할 수 있지만, 전함의 존재는 구축함 이하의 함정으로 호위되는 모든 호송대에 잠재적 위협이 되었다. 이러한 "잠재적 위협" 개념은 강력한 함대의 단순한 존재가 상대 함대를 묶어두는 것으로 일반화할 수 있는데, 이를 "존재하는 함대"라고 한다.[95] 즉, 전함은 단순히 존재하는 것만으로도 우세한 적의 자원을 묶어둘 수 있으며, 전투 없이도 분쟁의 균형을 바꿀 수 있었다.마한은 전함 간의 교전, 즉 "결정적 전투"를 통해서만 승리를 거둘 수 있다고 주장했다.[95] 그의 이론은 1880년대 후반에 발전하여 1890년대 말까지 국제적인 해군 전략에 큰 영향을 미쳤으며,[85] 많은 주요 해군(특히 영국, 미국, 독일, 일본)에서 채택되었다. 마한 사상의 영향력은 전함 군비 경쟁의 발전에 중요했으며, 전간기에 강대국들이 전함 수를 제한하는 데 동의하는 데에도 중요했다.

전함의 존재는 심리적, 외교적으로 큰 영향을 미쳤다. 핵무기와 마찬가지로, 전함을 보유하는 것은 국가의 힘을 과시하는 데 기여했다.[2] 냉전 기간에도 전함의 심리적 영향력은 상당했다. 1946년, USS 미주리호는 터키 대사의 유해를 옮기기 위해 파견되었고, 터키 및 그리스 해역에서의 미주리호의 존재는 소련의 발칸 반도 진출 가능성을 억제했다.[99] 1983년 9월, 레바논에서 USS 뉴저지호의 사격으로 민병대 지도자들이 사망했다.[100]

5. 2. 전함의 쇠퇴 요인

전함은 건조 및 유지 비용이 많이 들고, 다양한 작전에 투입하기 어려웠다. 항공모함, 잠수함, 미사일 등 새로운 무기의 등장으로 전함의 전략적 가치는 크게 감소했다.[101] 특히 핵무기의 등장은 전함의 존재 의의를 더욱 약화시켰다.[2]1. 다용도성 부족전함은 적 주력함을 상대로 함포를 이용한 전투에 특화되어 있었다. 함포의 압도적인 파괴력을 활용한 용도(함대 결전과 지원 포격) 이외에는 사용하기 어려웠다. 또한, 작전 행동을 하려면 탐색, 보급, 대잠전, 대공 방어를 위한 부수 함정을 필요로 했기 때문에 자유도가 제한되었다.

2. 고가치 병기로서의 제약전함 1척당 건조비와 운용비가 매우 비쌌다. 전투에서 손실될 경우 국가적, 군사적 손실이 컸고, 운용에 많은 승무원을 필요로 했기 때문에 인적 손실도 컸다. 따라서 결전 국면 이외에는 투입하기 어려워 예비 병력이 되었다.

3. 함대 결전의 한계주력 함대의 함대 결전이 전황을 결정지은 것은 근대 이후 러일전쟁 단 한 번뿐이었다. 수상에서의 포격전을 정면으로 하면 압도적으로 불리하다는 것을 알고 있는 쪽은 전함 등이 격돌하는 함대 결전을 가능한 한 피했다.

4. 항공기 등에 대한 취약성제2차 세계 대전을 거치면서 항공모함과 항공기의 발달로 전함을 포함한 수상함은 항공기 등에 의한 공격에 취약하다는 인식이 확산되었다.

- 타란토 해전: 영국이 이탈리아 해군 기지에 공습을 감행하여 이탈리아 전함 1척을 격침시키고 2척을 손상시켰다.

- 비스마르크 전함 격침: 소드피시 어뢰 폭격기가 중요한 역할을 했다.

- 진주만 공격: 일본의 공격으로 미국의 전함 8척 중 5척이 침몰하거나 침몰 직전이었고 나머지는 손상되었다.

- 프린스 오브 웨일즈 전함과 리펄스 전함 순양전함의 침몰: 충분한 항공 지원 없이 바다에서 항공 공격에 대한 전함의 취약성을 보여주었다.

5. 전함 보유국 간 국제 정세 변화실질적으로 많은 전함을 보유할 수 있었던 국가는 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 러시아 8개국뿐이었다. 그러나 제1차 세계 대전에서 오스트리아, 러시아, 독일이, 제2차 세계 대전에서 일본, 이탈리아가 탈락하고, 전후 식민지 독립으로 영국, 프랑스가 탈락하여 많은 전함을 보유할 수 있는 강국은 미국만 남았다.

6. 미사일의 우위성장거리 화기로서 사거리와 명중률 양면에서 함포를 능가하는 미사일이 실용화되면서 수상함의 주력 탑재 병기의 자리를 함포에서 빼앗았다.

7. 핵무기의 실용화핵무기의 등장으로 전함은 결정적인 타격을 받았다. 핵무기를 탑재한 항공기나 미사일을 통해 전함을 확실하게 격침할 수 있는 병기를 전함보다 저렴하게 유지 운용할 수 있게 되었다.

5. 3. 한국의 관점

대한민국 해군은 한국전쟁 당시 미국으로부터 전함을 지원받아 해상 화력 지원에 활용하였다. 전함은 현대 해군에서 더 이상 주력함은 아니지만, 과거 해군력의 상징이자 역사적 유물로서 의미를 지닌다.참조

[1]

논문

Steaming in the Dark?

1992-06-01

[2]

서적

Naval Warfare 1815–1914

[3]

서적

[4]

서적

1987

[5]

서적

So was consummated perhaps the most decisive and complete naval victory in history

2015

[6]

서적

[7]

서적

1991

[8]

서적

2013

[9]

서적

2015

[10]

논문

Jutland's Place in History

2016-06-01

[11]

서적

Sacred vessels: the cult of the battleship and the rise of the U.S. Navy

Oxford University Press

1993

[12]

서적

Krigsfartyg efter 1860

Forum

1971

[13]

사전

battleship

Oxford University Press

2000-04-04

[14]

서적

Steam, Steel and Shellfire

Conway's History of the Ship

[15]

서적

Steam, Steel and Shellfire

Conway's History of the Ship

[16]

서적

Battleships in Transition

Conway

1984

[17]

서적

A Treatise on Naval Gunnery 1855

Conway Maritime Press

1982

[18]

서적

The Crimean War, British Grand Strategy Against Russia, 1853–56

Manchester University Press

1990

[19]

서적

Battleships in Transition

[20]

서적

Four Modern Naval Campaigns

Cornmarket Press

1970

[21]

서적

Four Modern Naval Campaigns

[22]

서적

Ironclads in Action – Vol 1

1898

[23]

서적

The Complete Encyclopedia of Battleships

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

Steam, Steel and Shellfire

Conway Marine

[27]

서적

The Complete Encyclopedia of Battleships

[28]

서적

Birth of the battleship: British capital ship design 1870–1881

http://eds.b.ebscoho[...]

Naval Institute Press

2001

[29]

서적

War at Sea in the Ironclad Age

[30]

서적

Battleships of World War I

Galahad Books

1972

[31]

서적

[32]

논문

Dreadnaught: Britain, Germany, and the Coming of the Great War

http://eds.b.ebscoho[...]

2013-01-11

[33]

서적

An Ideal Battleship for the British Fleet

All The World's Fighting Ships

1903

[34]

서적

2015

[35]

서적

2015

[36]

서적

Corbett (2015) Vol. II

[37]

서적

Kaigun

[38]

서적

British Battlecruisers 1914–18

Osprey Publishing

[39]

서적

[40]

논문

The Battleship Dreadnought: Technological, Economic and Strategic Contexts

http://dx.doi.org/10[...]

Routledge

2023-09-24

[41]

서적

Janes War at Sea

[42]

서적

The encyclopedia of warfare: from earliest time to the present day, Part 25

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2012-04-17

[43]

서적

[44]

웹사이트

Are Battleships Obsolete?

http://myplace.front[...]

the Wells Brothers

2001-01-15

[45]

서적

Jane's War At Sea

[46]

서적

[47]

방송

Andrew Marr's The Making of Modern Britain

[48]

서적

Castles of Steel

[49]

서적

Submarines at War 1914–18

Periscope Publishing Ltd

[50]

서적

Castles of Steel

[51]

서적

Jane's War at Sea

[52]

서적

U.S. Battleships

[53]

서적

Jane's War at Sea

[54]

서적

The Battleship and Battlecruiser

Conway Maritime

[55]

서적

The first air attack using a torpedo dropped by an aeroplane

Guinness Book of Air Facts and Feats

[56]

웹사이트

The Spirit of Billy Mitchell

http://www.airforce-[...]

Air Force Magazine

1996-06

[57]

웹사이트

Vice Admiral Alfred Wilkinson Johnson, USN Ret. ''The Naval Bombing Experiments: Bombing Operations'' (1959)

http://www.history.n[...]

History.navy.mil

2009-01-31

[58]

서적

Billy Mitchell: The Life, Times, and Battles of America's Prophet of Air Power

Zenith Press

[59]

웹사이트

CombinedFleet.com

http://www.combinedf[...]

Combinedfleet.com

2009-01-31

[60]

서적

Armament and history; a study of the influence of armament on history from the dawn of classical warfare to the second World War

http://eds.b.ebscoho[...]

Scribner's Sons

2015-10-23

[61]

서적

[62]

서적

Schlachtschiffe der Welt

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

Kamikaze

[66]

서적

[67]

서적

History of US Naval Operations in World War II Vol. 12, Leyte

[68]

서적

[69]

서적

Operation 'Crossroads' – the Bikini A-bomb tests

HarperCollins

[70]

서적

Illustrated Encyclopedia of 20th Century Weapons and Warfare

Phoebus

[71]

서적

Richelieu

[72]

서적

Conway's All the World's Fighting Ships 1922–1946

[73]

서적

King George V

[74]

서적

Vanguard

[75]

서적

[76]

서적

Gangut

[77]

서적

Minas Gerais

[78]

서적

Almirante Latorre

[79]

서적

[80]

서적

Project 82: The Stalingrad Class

Conway

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

History of World Seapower

[84]

웹사이트

Global Defence Review : Defence Power

http://www.global-de[...]

2009-04-26

[85]

웹사이트

Naval Vessel Register for BB61

{{Naval Vessel Regis[...]

U.S. Navy

2009-12-14

[86]

웹사이트

Naval Vessel Register for BB64

{{Naval Vessel Regis[...]

U.S. Navy

2012-04-30

[87]

웹사이트

Iowa Class Battleship

https://fas.org/prog[...]

Federation of American Scientists

2007-03-18

[88]

서적

The Military Balance 2010

https://books.google[...]

Routledge for The International Institute for Strategic Studies

[89]

웹사이트

TARGET&ЗВО

http://commi.narod.r[...]

2013-11-20

[90]

서적

The Military Balance 2014

https://books.google[...]

Routledge for The International The International Institute of Strategic Studies

2021-07-26

[91]

웹사이트

WCBC files lawsuit

http://www.wavy.com/[...]

Associated Press

2010-04-14

[92]

웹사이트

Battleship Cove: Exhibits

http://www.battleshi[...]

2013-04-21

[93]

웹사이트

Battleship Updates

https://battleshipte[...]

2021-10-09

[94]

서적

Castles of Steel

[95]

서적

Influence of Sea Power on History, 1660–1783

Little Brown

[96]

논문

Battleships, Mines, and Torpedoes

http://eds.b.ebscoho[...]

1904-03

[97]

서적

Room 40

Hamish Hamilton

[98]

서적

[99]

웹사이트

USS Missouri

http://www.history.n[...]

Naval Historical Center

2007-03-18

[100]

웹사이트

USS New Jersey

http://www.chinfo.na[...]

2007-03-18

[101]

논문

Net-Centric before its time: The Jeune École and Its Lessons for Today

https://www.usnwc.ed[...]

2005-10

[102]

서적

第一次世界大戦

[103]

문서

덴마크 해협 해전에서의 함포 사격전

[104]

간행물

세계의 함선 1999년 8월호

[105]

간행물

週刊 栄光の日本海軍パーフェクトファイル

[106]

간행물

近代戦艦史

海人社

1987-03

[107]

문서

海軍休日時代(1922〜1936年)の世界七大戦艦のうち長門型の速力26ノットは最速だった。対外的にはこれを秘匿し23ノットと発表し、高速戦艦としての知名度は低い。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com