에레스만 접속

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에레스만 접속은 매끄러운 다양체 위의 올다발에서 수평 방향을 정의하는 개념으로, 평행 이동과 곡률을 정의하는 데 사용된다. 에레스만 접속은 짧은 완전열을 분할하는 데이터로, 수평 부분 공간을 통해 정의되며, 1차 제트 다발의 단면과 같다. 주 접속은 G-주다발에서 G의 작용에 불변인 에레스만 접속을 의미하며, 공변 미분, 곡률 형식, 홀로노미 등의 개념을 통해 이해된다. 코쥘 접속은 벡터 다발에서 선형 미분 연산자로 정의되며, 에레스만 접속과 밀접한 관련을 맺는다. 카르탕 접속은 특정 조건을 만족하는 에레스만 접속으로, 동차 공간을 올로 하는 올다발에 적용된다.

에레스만 접속은 매끄러운 다양체 위의 매끄러운 올다발 에서 정의된다. 여기서 와 의 각 올은 매끄러운 다양체를 이룬다. 이 구조에서, 수직 벡터 다발 를 정의할 수 있다.

올다발에 벡터 다발이나 주다발과 같은 추가 구조가 주어질 경우, 이들 구조와 호환되는 특수한 접속들을 정의할 수 있다. 반대로, 에레스만 접속의 개념은 벡터 다발이나 주다발 위의 접속 개념의 일반화이다.

2. 정의

이에 따라, 다음과 같은 짧은 완전열이 존재한다.

:

(여기서 이다.)

이 완전열은 벡터 다발의 범주에서 분할 완전열이지만, 이러한 분할은 추가 데이터 없이는 표준적으로 주어지지 않는다. 에레스만 접속은 이러한 분할을 표준적으로 제시하는 방법이다.

위의 '''(에레스만) 접속'''((Ehresmann) connection영어) 는 다음 조건을 만족하는 의 매끄러운 부분 벡터 다발이다.

:

이는 1차 제트 다발 의 매끄러운 단면과 같다.

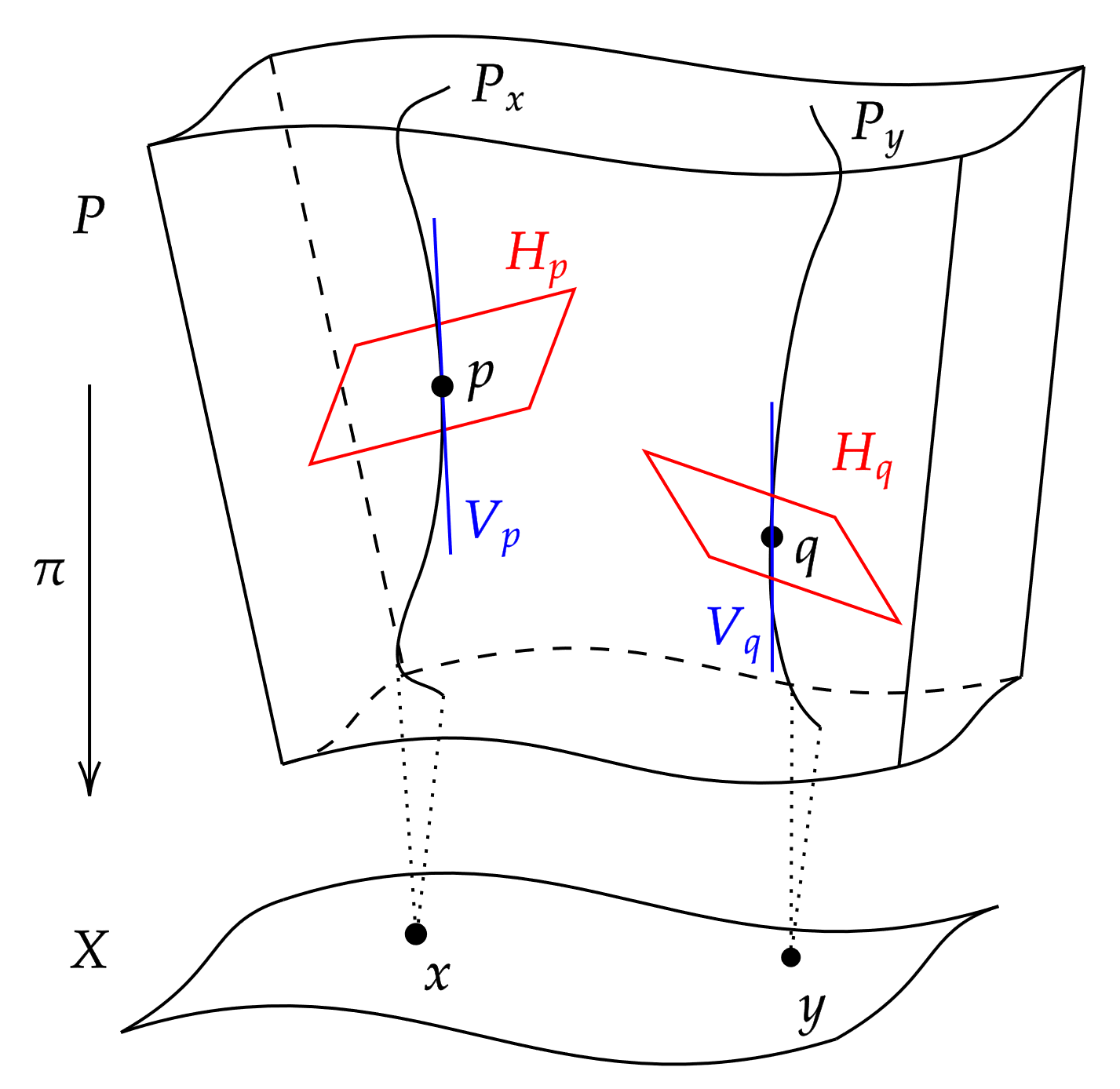

직관적으로, 에레스만 접속은 의 접공간 를 밑공간 과 수직인 방향 과 수평인 방향 으로 분해한다. 밑방향과 수직인 방향은 에레스만 접속 없이도 정의할 수 있지만, 밑공간과 수평인 방향을 정의하려면 에레스만 접속이 필요하다.

미분 기하학에서 공변 미분은 벡터 다발의 단면의 방향 미분을 공변 변환 방식으로 취하는 선형 미분 연산자이다. 또한, 벡터 방향으로 다발의 평행 이동 단면의 개념을 공식화할 수 있다. 에레스만 접속은 미분 연산자를 완전히 제거하고 각 방향에서 평행한 단면의 관점에서 공리적으로 접속을 정의한다.

에레스만 접속은 일반적인 섬유 다발에서 잘 정의되며, 평행 이동, 곡률, 홀로노미와 같은 공변 미분의 특징을 그대로 갖는다. 또한, 리 군을 도입하여 공변성 원리를 부과할 수 있으며, 미분 형식으로 표현될 수 있다.

2. 1. 매끄러운 다양체와 올다발

매끄러운 다양체 위의 매끄러운 올다발 이 주어졌다고 가정하자. 이때, 와 의 각 올은 매끄러운 다양체를 이룬다. 이러한 구조에서 수직 벡터 다발 를 정의할 수 있다.

이에 따라, 다음과 같은 짧은 완전열이 존재한다.

:

여기서 이다. 이 완전열은 벡터 다발의 범주에서 분할 완전열이지만, 이러한 분할은 추가적인 정보 없이는 표준적으로 주어지지 않는다. 에레스만 접속은 이러한 분할을 표준적으로 제시하는 방법이다.

위의 '''(에레스만) 접속'''(Ehresmann接續, (Ehresmann) connection영어) 는 다음 조건을 만족하는 의 매끄러운 부분 벡터 다발이다.

:

이는 1차 제트 다발 의 매끄러운 단면과 같다. 직관적으로, 에레스만 접속은 의 접공간 를 밑공간 과 수직인 방향 과 수평인 방향 으로 분해한다. 밑방향과 수직인 방향은 에레스만 접속 없이도 정의할 수 있지만, 밑공간과 수평인 방향을 정의하려면 에레스만 접속이 필요하다.[1]

에레스만 접속 가 주어지면, 다음과 같은 벡터 다발 사영을 정의할 수 있다.

:

:

:

즉,

:

이다. 이때, 를 에레스만 접속 의 '''접속 형식'''(接續形式, connection form영어)이라고 한다. 는 위의, 값을 갖는 1차 미분 형식으로 생각할 수 있다.

2. 2. 에레스만 접속

매끄러운 다양체 위의 매끄러운 올다발 에서, 와 의 각 올이 매끄러운 다양체를 이룬다고 할 때, 수직 벡터 다발 를 정의할 수 있다.

이에 따라, 다음과 같은 짧은 완전열이 존재한다.

:

(여기서 이다.) 이는 벡터 다발의 범주에서 분할 완전열이지만, 이러한 분할은 추가 데이터 없이는 표준적으로 주어지지 않는다. 에레스만 접속은 이러한 분할을 표준적으로 제시한다.

위의 '''(에레스만) 접속'''(Ehresmann connection영어) 는 의 매끄러운 부분 벡터 다발이며, 다음 조건을 만족시킨다.

:

이는 1차 제트 다발 의 매끄러운 단면과 같다. 직관적으로, 에레스만 접속은 의 접공간 를 밑공간 과 수직인 방향 과 수평인 방향 으로 분해한다. 밑방향과 수직인 방향은 에레스만 접속 없이도 정의할 수 있지만, 밑공간과 수평인 방향을 정의하려면 에레스만 접속이 필요하다.

에레스만 접속 가 주어졌을 때, 다음과 같은 벡터 다발 사영을 정의할 수 있다.

:

:

:

즉,

:

가 된다. 이 경우, 를 에레스만 접속 의 '''접속 형식'''(connection form영어)이라고 한다. 는 위의, 값을 갖는 1차 미분 형식으로 간주할 수 있다.

에레스만 접속은 수평 벡터 다발을 이용하거나 접속 형식을 이용하여 정의할 수 있으며, 이 두 정의는 동치이다.

미분 기하학에서 공변 미분은 벡터 다발의 단면의 방향 미분을 공변 변환 방식으로 취하는 선형 미분 연산자이다. 또한, 벡터 방향으로 다발의 평행 이동 단면의 개념을 공식화할 수 있다. 에레스만 접속은 미분 연산자를 완전히 제거하고 각 방향에서 평행한 단면의 관점에서 공리적으로 접속을 정의한다.

에레스만 접속은 일반적인 섬유 다발에서 잘 정의되며, 평행 이동, 곡률, 홀로노미와 같은 공변 미분의 특징을 그대로 갖는다. 또한, 리 군을 도입하여 공변성 원리를 부과할 수 있으며, 미분 형식으로 표현될 수 있다.

2. 2. 1. 수평 벡터 다발을 이용한 정의

을 매끄러운 섬유 다발이라고 하자.[1]

:

를 ''E''의 "섬유에 접하는" 벡터, 즉 에서 ''V''의 섬유가 로 구성된 '''수직 다발'''이라고 하자. 이 의 부분 다발은 기본 공간 ''M''에 접하는 정규 부분 공간이 없을 때에도 정규적으로 정의된다.

'''에레스만 접속'''은 ''''에서 의 매끄러운 부분 다발인 ''''를 의미하며, 이를 접속의 '''수평 다발'''이라고 부른다. 이는 의 직합 분해를 정의한다는 의미에서 ''V''와 보완적인 관계를 갖는다. 좀 더 자세히 설명하면, 수평 다발은 다음과 같은 성질을 갖는다.

더 정교하게 표현하면, 이러한 성질을 만족하는 수평 공간의 할당은 제트 다발 ''J''1''E'' → ''E''의 매끄러운 단면과 정확히 일치한다.

2. 2. 2. 접속 형식을 이용한 정의

을 매끄러운 섬유 다발이라고 하자.[1]

:

를 ''E''의 "섬유에 접하는" 벡터, 즉 에서 ''V''의 섬유가 로 구성된 '''수직 다발'''이라고 하자. 이 의 부분 다발은 기본 공간 ''M''에 접하는 정규 부분 공간이 없을 때에도 정규적으로 정의된다.

를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영(따라서 ''H'' = ker )이라고 하자. 이는 위에서 언급한 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 때로는 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 따라서 는 다음과 같은 일반적인 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

반대로, 만약 가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker 는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다.

마지막으로, 는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다.

2. 2. 3. 두 정의의 동치성

섬유 다발 이 주어졌을 때, 수직 다발 을 정의할 수 있다.[1] 에레스만 접속은 의 부분 다발 (수평 다발)를 선택하는 것이다. 이 수평 다발은 와 같이 직합 분해를 정의한다.

를 를 따라 로의 투영이라고 하면(즉, ), 이는 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 불린다. 는 다음 성질을 만족하는 벡터 번들 준동형이다.

반대로, 가 위 두 성질을 만족하는 의 벡터 번들 자기 준동형 사상이면, 는 에레스만 접속의 수평 부분 다발이 된다.

는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, 위의 값의 1-형식으로도 볼 수 있다.

2. 3. 평행 운송

밑공간 위에 곡선 이 주어졌고, 위의 매끄러운 올다발 에 에레스만 접속 가 주어졌다고 하자. 그렇다면, 이 접속을 사용하여 올 사이의 '''평행 운송''' 을 정의할 수 있다.

에레스만 접속에서 평행 운송은 수평 올림을 통해 유일하게 결정된다.

2. 3. 1. 수평 올림

에레스만 접속은 올다발 ''E''에서 ''TE''의 매끄러운 부분 다발인 ''H''를 의미하며, 이를 접속의 '''수평 다발'''이라고 부른다. 이는 의 직합 분해를 정의한다는 의미에서 ''V''와 보완적인 관계를 갖는다.[1] 수평 다발은 다음과 같은 성질을 갖는다.

이러한 성질을 만족하는 수평 공간의 할당은 제트 다발 ''J''1''E'' → ''E''의 매끄러운 단면과 정확히 일치한다.

에레스만 접속은 기저 다양체 ''M''에서 섬유 다발 ''E''의 전체 공간으로 곡선을 들어올려 곡선에 대한 접선이 수평이 되도록 하는 방식을 규정한다.[2][3] 이러한 '''수평 올림'''은 다른 버전의 접속 형식에 대한 평행 이동과 직접적인 유사성을 갖는다.

''γ''(''t'')가 점 ''x'' = ''γ''(0)를 지나는 ''M''의 매끄러운 곡선이고, ''e'' ∈ ''E''''x''를 ''x'' 위의 섬유의 점이라고 하자. ''e''를 통한 ''γ''의 '''올림'''은 다음 조건을 만족하는 전체 공간 ''E''의 곡선 이다.

:,

올림은 곡선의 모든 접선이 ''TE''의 수평 하위 다발에 있는 경우 '''수평'''이다.

:

''π''와 계수-영차 정리를 사용하여 각 벡터 ''X''∈''T''''x''''M''은 벡터 로 고유하게 수평 이동될 수 있다. 특히, ''γ''에 대한 접선장은 당김 다발 ''γ''*''E''의 전체 공간에서 수평 벡터장을 생성한다. 피카르-린델뢰프 정리에 의해, 이 벡터장은 적분 가능하다. 따라서 ''γ''와 ''x'' = ''γ''(0) 위에 있는 점 ''e''에 대해, 작은 시간 ''t''에 대해 ''e''를 통과하는 ''γ''의 ''고유한 수평 올림''이 존재한다.

일반적인 에레스만 접속의 경우, 수평 올림은 경로 의존적이다. ''γ''1(0) = ''γ''2(0) = ''x''0에서 일치하고 다른 점 ''x''1 ∈ ''M''에서 교차하는 ''M''의 두 개의 매끄러운 곡선이 동일한 ''e'' ∈ ''π''-1(''x''0)를 통해 ''E''로 수평으로 들어 올려지면 일반적으로 ''π''-1(''x''1)의 서로 다른 점을 통과한다. 이는 섬유 다발의 미분 기하학에 중요한 결과를 초래한다. ''H''의 단면 공간은 ''E''의 벡터장 공간의 리 부분 대수가 아닌데, 이는 (일반적으로) 벡터장의 리 괄호에 대해 닫혀 있지 않기 때문이다. 리 괄호에 대한 이러한 닫힘 실패는 ''곡률''에 의해 측정된다.

2. 3. 2. 평행 운송의 존재성과 유일성

밑공간 위에 곡선 이 주어졌다고 하고, 위의 매끄러운 올다발 속에 에레스만 접속 가 주어졌다고 하자. 그렇다면, 접속을 사용하여 올 사이의 평행 운송을 정의할 수 있다.

에레스만 접속은 에서 의 매끄러운 부분 다발인 를 의미하며, 이를 접속의 수평 다발이라고 부른다.

''γ''(''t'')가 점 ''x'' = ''γ''(0)를 지나는 ''M''의 매끄러운 곡선이라고 가정하자. ''e'' ∈ ''E''''x''를 ''x'' 위의 섬유의 점이라고 하자. ''e''를 통한 ''γ''의 '''올림'''은 전체 공간 ''E''의 곡선 이며, 올림은 곡선의 모든 접선이 ''TE''의 수평 하위 다발에 있는 경우 '''수평'''이다.

:

계수-영차 정리를 사용하여 각 벡터 ''X''∈''T''''x''''M''은 벡터 로 고유하게 수평 이동될 수 있음을 보일 수 있다. 특히, ''γ''에 대한 접선장은 당김 다발 ''γ''*''E''의 전체 공간에서 수평 벡터장을 생성한다. 피카르-린델뢰프 정리에 의해, 이 벡터장은 적분 가능하다. 따라서 ''γ''와 ''x'' = ''γ''(0) 위에 있는 점 ''e''에 대해, 작은 시간 ''t''에 대해 ''e''를 통과하는 ''γ''의 ''고유한 수평 올림''이 존재한다.

2. 3. 3. 평행 운송의 경로 의존성

일반적인 에레스만 접속의 경우, 수평 올림은 경로에 의존한다. ''γ''1(0) = ''γ''2(0) = ''x''0에서 일치하고 다른 점 ''x''1 ∈ ''M''에서 교차하는 ''M''의 두 개의 매끄러운 곡선이 동일한 ''e'' ∈ ''π''−1(''x''0)를 통해 ''E''로 수평으로 들어 올려지면 일반적으로 ''π''−1(''x''1)의 서로 다른 점을 통과한다. 이는 섬유 다발의 미분 기하학에 중요한 결과를 초래한다. ''H''의 단면 공간은 ''E''의 벡터장 공간의 리 부분 대수가 아닌데, 이는 (일반적으로) 벡터장의 리 괄호에 대해 닫혀 있지 않기 때문이다. 리 괄호에 대한 이러한 닫힘 실패는 곡률에 의해 측정된다.

2. 4. 곡률

에레스만 접속의 곡률은 미분 형식을 사용하여 정의되며, 그 의미와 성질은 다음과 같다.

미분 기하학에서 공변 미분은 벡터 다발의 단면의 방향 미분을 공변 변환 방식으로 취하는 선형 미분 연산자이다. 공변 미분은 벡터 방향으로 다발의 평행 이동 단면의 개념을 공식화할 수 있게 해주는데, 단면 ''s''가 벡터 에 대해 평행하다는 것은 일 때를 의미한다. 따라서 공변 미분은 미분 연산자와 각 방향에서 평행하다는 것의 의미에 대한 개념을 제공한다. 에레스만 접속은 미분 연산자를 완전히 제거하고 각 방향에서 평행한 단면의 관점에서 공리적으로 접속을 정의한다.[2] 에레스만 접속은 섬유 다발의 전체 공간에 대한 각 접선 공간의 벡터 부분 공간을 ''수평 공간''으로 선택한다.

에레스만 접속은 접속 형식처럼 미분 형식으로 표현할 수 있다. 그룹이 섬유에 작용하고 접속이 등변이라면, 형식도 등변이 된다. 또한, 접속 형식을 통해 곡률 형식으로 곡률을 정의할 수 있다.

2. 4. 1. 곡률 형식

올다발 위의 에레스만 접속 의 '''곡률 형식'''(曲率形式, curvature form영어)은 위의 값의 2차 미분 형식으로 다음과 같이 정의된다.

:

여기서 는 값의 미분 형식 의 괄호이다. 곡률 형식이 0인 에레스만 접속은 '''평탄 에레스만 접속'''(平坦Ehresmann接續, flat Ehresmann connection영어)이라고 한다.

에레스만 접속 가 주어졌을 때, 곡률은 프뢰리셔-니엔하위스 괄호를 사용하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

여기서 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다. 따라서 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')는 ''E'' 위의 2-형식으로, ''TE'' 값을 가지며 다음과 같이 정의된다.

:

다른 표현으로는 다음과 같다.

:

여기서 ''X'' = ''X''H + ''X''V는 각각 ''H''와 ''V'' 성분으로의 직합 분해를 나타낸다.

2. 4. 2. 적분 가능 조건

에레스만 접속의 곡률 형식이 0인 경우, 이 접속을 평탄 에레스만 접속이라고 한다. 곡률은 수평 부분다발이 프로베니우스 적분 정리에 의해 적분 가능할 때에만 0이 된다. 즉, 곡률은 수평 부분다발이 섬유 다발 ''E'' → ''M''의 횡단적 단면을 생성하기 위한 적분 가능 조건이다.

곡률 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

:

여기서 는 각각 와 성분으로의 직합 분해를 나타낸다.

2. 4. 3. 비앙키 항등식

올다발 위의 에레스만 접속 의 곡률 형식이 만족하는 비앙키 항등식은 다음과 같다.

:

여기서 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')와 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다.

2. 4. 4. 홀로노미

올다발 위의 에레스만 접속 의 '''곡률 형식'''(曲率形式, curvature form영어)은 위의 값의 2차 미분 형식이다.

:

여기서 는 값의 미분 형식 의 괄호이다.

곡률 형식이 0인 에레스만 접속을 '''평탄 에레스만 접속'''(平坦Ehresmann接續, flat Ehresmann connection영어)이라고 한다.

에레스만 접속은 접속 형식처럼 미분 형식으로 표현할 수 있다. 그룹이 섬유에 작용하고 접속이 등변이라면, 형식도 등변이 된다. 또한, 접속 형식으로 곡률 형식을 통해 곡률을 정의할 수 있다.

일반적인 에레스만 접속의 경우, 수평 올림은 경로에 따라 달라진다. ''γ''1(0) = ''γ''2(0) = ''x''0에서 일치하고 다른 점 ''x''1 ∈ ''M''에서 교차하는 ''M''의 두 매끄러운 곡선이, 동일한 ''e'' ∈ ''π''-1(''x''0)를 통해 ''E''로 수평으로 들어 올려지면, 일반적으로 ''π''-1(''x''1)의 서로 다른 점을 통과한다. 이는 섬유 다발의 미분 기하학에 중요한 결과를 가져온다. ''H''의 단면 공간은 ''E''의 벡터장 공간의 리 부분 대수가 아닌데, 이는 (일반적으로) 벡터장의 리 괄호에 대해 닫혀 있지 않기 때문이다. 리 괄호에 대한 이러한 닫힘 실패는 ''곡률''로 측정된다.

에레스만 접속 가 주어졌을 때, 의 곡률은 다음과 같이 주어 진다.[2]:

:

여기서 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호를 나타낸다. 따라서 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')는 ''E'' 위의 2-형식으로, ''TE'' 값을 가지며 다음과 같이 정의된다.

:

다른 표현으로는,

:

여기서 ''X'' = ''X''H + ''X''V는 각각 ''H''와 ''V'' 성분으로의 직합 분해를 나타낸다. 곡률의 마지막 식에서, 수평 부분다발이 프로베니우스 적분 정리에 의해 적분 가능할 때에만 항등적으로 사라짐을 알 수 있다. 따라서 곡률은 수평 부분다발이 섬유 다발 ''E'' → ''M''의 횡단적 단면을 생성하기 위한 적분 가능 조건이다.

에레스만 접속의 곡률은 또한 다음과 같은 비앙키 항등식의 버전을 만족한다.

:

여기서 다시 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')와 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다.

접속의 평탄성은 수평 공간의 프로베니우스 적분 가능성에 국소적으로 해당한다. 반대로, 사라지지 않는 곡률은 접속의 홀로노미가 존재함을 의미한다.[2]

2. 5. 완비성

에레스만 접속은 국소적으로 고유한 수평 올림을 가지도록 한다. 만약 곡선이 전체 정의역에 걸쳐 수평적으로 올려질 수 있다면 '''완전 에레스만 접속'''이라고 부른다.

임의의 올다발에는 완비 접속이 존재한다.

2. 5. 1. 완전 에레스만 접속

'''에레스만 접속'''은 ''E''에서 의 매끄러운 부분 다발 ''H''를 의미하며, 이를 접속의 '''수평 다발'''이라고 부른다. 이는 의 직합 분해를 정의한다는 의미에서 ''V''와 보완적인 관계를 갖는다.

좀 더 자세히 설명하면, 수평 다발은 다음과 같은 성질을 갖는다.

에레스만 접속은 곡선이 국소적으로 고유한 수평 올림을 가지도록 한다. '''완전한''' 에레스만 접속의 경우, 곡선은 전체 정의역에 걸쳐 수평적으로 올릴 수 있다.

2. 5. 2. 완비 접속의 존재성

임의의 올다발에는 완비 접속이 존재한다. 에레스만 접속은 곡선이 국소적으로 고유한 수평 올림을 가지도록 한다. '''완전한''' 에레스만 접속의 경우, 곡선은 전체 정의역에 걸쳐 수평적으로 올릴 수 있다.

2. 5. 3. 콤팩트 올을 갖는 경우

에레스만 접속은 국소적으로 고유한 수평 올림을 가지도록 한다.

3. 주접속

미분 기하학에서 공변 미분은 벡터 다발의 단면의 방향 미분을 공변 변환 방식으로 취하는 선형 미분 연산자이다. 또한, 벡터 방향으로 다발의 평행 이동 단면의 개념을 공식화할 수 있으며, 단면 ''s''가 벡터 에 대해 평행하다는 것은 일 때이다. 따라서 공변 미분은 미분 연산자와 각 방향에서 평행하다는 것의 의미에 대한 개념을 제공한다.

'''에레스만 접속'''은 미분 연산자를 완전히 제거하고 각 방향에서 평행한 단면의 관점에서 공리적으로 접속을 정의한다.[1] 구체적으로, 에레스만 접속은 섬유 다발의 전체 공간에 대한 각 접선 공간의 벡터 부분 공간을 선택하며, 이를 ''수평 공간''이라고 한다. 그러면 단면 는 가 수평 공간에 속할 경우, 방향 ''''에서 수평(즉, 평행)하다. 여기서 ''''를 기저 ''''에서 섬유 다발 ''''로 가는 함수 로 간주하므로 는 접선 벡터의 전진이다. 수평 공간은 함께 의 벡터 부분 다발을 형성한다.

이는 단순한 벡터 다발보다 훨씬 더 광범위한 구조에 대해 정의할 수 있다는 즉각적인 이점이 있으며, 특히 일반적인 섬유 다발에서 잘 정의된다. 또한, 공변 미분의 많은 특징, 즉 평행 이동, 곡률, 홀로노미가 여전히 남아 있다.

접속에서 누락된 성분은 선형성과 별개로 ''공변성''이다. 고전적인 공변 미분에서 공변성은 미분의 ''사후적'' 특징이다. 그들의 구성에서, 크리스토펠 기호의 변환 법칙을 지정하는데, 이는 공변적이지 않으며, 그 결과 ''미분''의 일반적인 공변성이 뒤따른다. 에레스만 접속의 경우, 섬유 다발의 섬유에 작용하는 리 군을 도입하여 처음부터 일반화된 공변성 원리를 부과하는 것이 가능하다. 적절한 조건은 수평 공간이 어떤 의미에서 그룹 작용에 대해 등변이어야 한다는 것이다.

에레스만 접속은 접속 형식과 마찬가지로 미분 형식으로 표현될 수 있다. 그룹이 섬유에 작용하고 접속이 등변이라면, 형식도 등변이 된다. 또한, 접속 형식은 곡률 형식으로 곡률을 정의할 수 있게 한다.

을 매끄러운 섬유 다발이라 하고,

:

를 ''E''의 "섬유에 접하는" 벡터, 즉 에서 ''V''의 섬유가 로 구성된 '''수직 다발'''이라고 하자. 이 의 부분 다발은 기본 공간 ''M''에 접하는 정규 부분 공간이 없을 때에도 정규적으로 정의된다.

'''에레스만 접속'''은 ''''에서 의 매끄러운 부분 다발인 ''''를 의미하며, 이를 접속의 '''수평 다발'''이라고 부른다. 이는 의 직합 분해를 정의한다는 의미에서 ''V''와 보완적인 관계를 갖는다. 수평 다발은 다음과 같은 성질을 갖는다.

이러한 성질을 만족하는 수평 공간의 할당은 제트 다발 ''J''1''E'' → ''E''의 매끄러운 단면과 정확히 일치한다.

Φ를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영(따라서 ''H'' = ker Φ)이라고 하자. 이는 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 따라서 Φ는 다음과 같은 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

만약 Φ가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker Φ는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다. Φ는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다.

에레스만 접속은 기저 다양체 ''M''에서 섬유 다발 ''E''의 전체 공간으로 곡선을 들어올려 곡선에 대한 접선이 수평이 되도록 하는 방식을 규정한다. 이러한 '''수평 올림'''은 다른 버전의 접속 형식에 대한 평행 이동과 직접적인 유사성을 갖는다.

''γ''(''t'')가 점 ''x'' = ''γ''(0)를 지나는 ''M''의 매끄러운 곡선이고, ''e'' ∈ ''E''''x''를 ''x'' 위의 섬유의 점이라고 하자. ''e''를 통한 ''γ''의 '''올림'''은 다음 조건을 만족하는 전체 공간 ''E''의 곡선 이다.

:, and

올림은 곡선의 모든 접선이 ''TE''의 수평 하위 다발에 있는 경우 '''수평'''이다.

:

''π''와 Φ에 적용된 계수-영차 정리를 사용하여 각 벡터 ''X''∈''T''''x''''M''은 벡터 로 고유하게 수평 이동될 수 있다. 특히, ''γ''에 대한 접선장은 당김 다발 ''γ''*''E''의 전체 공간에서 수평 벡터장을 생성한다. 피카르-린델뢰프 정리에 의해, 이 벡터장은 적분 가능하다. 따라서 ''γ''와 ''x'' = ''γ''(0) 위에 있는 점 ''e''에 대해, 작은 시간 ''t''에 대해 ''e''를 통과하는 ''γ''의 ''고유한 수평 올림''이 존재한다.

일반적인 에레스만 접속의 경우, 수평 올림은 경로 의존적이다. ''γ''1(0) = ''γ''2(0) = ''x''0에서 일치하고 다른 점 ''x''1 ∈ ''M''에서 교차하는 ''M''의 두 개의 매끄러운 곡선이 동일한 ''e'' ∈ ''π''−1(''x''0)를 통해 ''E''로 수평으로 들어 올려지면 일반적으로 ''π''−1(''x''1)의 서로 다른 점을 통과한다. 이는 섬유 다발의 미분 기하학에 중요한 결과를 초래한다. ''H''의 단면 공간은 ''E''의 벡터장 공간의 리 부분 대수가 아닌데, 이는 (일반적으로) 벡터장의 리 괄호에 대해 닫혀 있지 않기 때문이다. 리 괄호에 대한 이러한 닫힘 실패는 ''곡률''에 의해 측정된다.

3. 1. 주다발

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''Φ''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''Φ''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

따라서 다시 해석하면, 접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 2. 주접속의 정의

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''Φ''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''Φ''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

따라서 다시 해석하면, 접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 3. 리 대수를 이용한 정식화

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주접속은 기본 벡터장, 수반 표현, 접속 형식 등을 사용하여 정식화할 수 있다. (이 개념들은 하위 섹션에서 자세히 다룬다.)

3. 3. 1. 기본 벡터장

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다.

의 1-모수 부분군은 에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.3. 3. 2. 수반 표현

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. ''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''Φ''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''Φ''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.3. 3. 3. 접속 형식

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

동등하게, 를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영(따라서 ''H'' = ker )이라고 하자. 이는 위에서 언급한 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 때로는 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 따라서 는 다음과 같은 일반적인 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

반대로, 만약 가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker 는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다.

마지막으로, 는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다. 이는 앞으로 나올 절에서 유용한 관점이 될 것이다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 는 ''ω''(''X'')=''ι''(''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

따라서 다시 해석하면, 접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 4. 주접속의 성질

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음 조건

: (모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립)

을 만족하면, 이는 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변이므로 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''ω''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''Φ''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 4. 1. 공변 미분

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음 조건

: (모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립)

을 만족하면, 이는 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변이므로 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식은 ''ω''(''X'')=''ι''(''X'')로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 4. 2. 곡률 형식

주접속의 곡률은 다음과 같이 정의된다.

:

여기서 [-,-]는 에레스만 접속 형식 ∈ Ω1(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호를 나타낸다. ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')는 ''E'' 위의 2-형식이며, ''TE'' 값을 가진다. 이는 다음과 같이 정의된다.

:

다른 표현으로는,

:

여기서 ''X'' = ''X''H + ''X''V는 각각 ''H''와 ''V'' 성분으로의 직합 분해를 나타낸다.

곡률은 수평 부분다발이 프로베니우스 적분 정리에 의해 적분 가능할 때에만 항등적으로 사라진다. 따라서 곡률은 수평 부분다발이 섬유 다발 ''E'' → ''M''의 횡단적 단면을 생성하기 위한 적분 가능 조건이 된다.

에레스만 접속의 곡률은 또한 다음과 같은 비앙키 항등식의 한 형태를 만족한다.

:

여기서 다시 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')와 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다.

3. 4. 3. 모레-카르탕 형식

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

동등하게, 를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영(따라서 ''H'' = ker )이라고 하자. 이는 위에서 언급한 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 때로는 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 따라서 는 다음과 같은 일반적인 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

반대로, 만약 가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker 는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다.

마지막으로, 는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다. 이는 앞으로 나올 절에서 유용한 관점이 될 것이다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

따라서 다시 해석하면, 접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω'''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

3. 4. 4. 평행 이동

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

따라서, 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 만약 가 의 작용과 호환된다면, 이는 주다발 의 주접속을 이룬다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 ''ω''는 ''ω''(''X'')=''ι''(''Φ''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

따라서 다시 해석하면, 접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다.

3. 4. 5. 벡터 값을 갖는 미분 형식

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다. 여기서 는 리 대수이고, 는 수직 벡터 다발로, 와 같이 자명한 벡터 다발과 동형이다.

를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영이라고 하자. 는 ''TE''에서 자신으로 사상되는 벡터 번들 준동형이며, 다음의 속성을 갖는다.

만약 가 위 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker 는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이 된다. 는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하면, ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우, 이를 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: (모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.)

에레스만 접속의 접속 형식 는 ''ω''(''X'')=''ι''(''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다. (여기서 ''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용하며, 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별한다.)

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

주 다발의 '''g''' 값 1-형식이 위 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다.

3. 4. 6. 수반 다발

리 군 에 대하여, 가 -주다발일 때, 주접속의 접속 형식은 값을 갖는 1-형식 로 볼 수 있다. 여기서 는 리 대수 를 의미한다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

3. 4. 7. 공변 외미분

리 군 에 대하여, 가 -주다발이라고 하자. 수직 벡터 다발 는 리 대수 에 대한 자명한 벡터 다발과 동형이다.

:

위의 에레스만 접속 형식 는 값의 1차 미분 형식이 된다.

를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영이라고 하자. 이는 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 는 다음과 같은 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

만약 가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker 는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다.

는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다.

''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: (모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타냄.)

''G''의 1-모수 부분군은 ''E''에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 ''G''로 식별할 수 있으며, 예를 들어 맵 를 사용한다. 에레스만 접속의 접속 형식 는 로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 ''E'' 위의 1-형식 로 볼 수 있다.

접속 형식 는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

4. 코쥘 접속

올다발에 벡터 다발이나 주다발과 같은 추가 구조가 주어지면, 이들 구조와 호환되는 특수한 접속을 정의할 수 있다. 에레스만 접속은 벡터 다발이나 주다발 위의 접속 개념의 일반화이다.

가 벡터 다발일 때, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 이러한 관계를 바탕으로, 위에 주어진 에레스만 접속은 벡터 다발의 코쥘 접속으로 변환될 수 있다. 반대로, 위의 코쥘 접속 가 주어지면, 에레스만 접속을 정의할 수 있다.

주 G-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 할 때, ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변이면 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다. 즉, 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 다음이 성립한다.

:

여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분이다.

4. 1. 코쥘 접속의 정의

가 벡터 다발이라고 하자. 의 매끄러운 단면 는 다음 함수로 생각할 수 있다.:

따라서 그 미분은 다음과 같다.

:

여기에 다음을 합성한다.

:

:

만약 가 선형이라면 (즉, 벡터 다발의 사상이라면), 역시 벡터 다발의 사상이 되며, 다음과 같이 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다.

:

:

공변 미분 ∇는 ''s''(''x'') = ''e''이고 모든 ''X'' ∈ ''T''''x''''M''에 대해 ∇''X''''s'' = 0인 ''E''의 단면 ''s''에 대해, ''H''''e''를 d''s''''x''(''T''''x''''M'')의 이미지로 정의함으로써 선형 에레스만 접속을 정의한다.

4. 2. 에레스만 접속과의 관계

벡터 다발 의 경우, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 이러한 동형성을 바탕으로, 위에 주어진 에레스만 접속은 벡터 다발의 코쥘 접속으로 변환될 수 있다.의 매끄러운 단면 는 함수 로 생각할 수 있으며, 이 함수의 미분 를 정의할 수 있다. 여기에 를 합성하면 를 얻는다. 만약 가 선형이라면, 즉 벡터 다발의 사상이라면, 는 벡터 다발의 사상이 되며, 는 벡터 다발의 코쥘 접속 을 정의한다.

반대로, 코쥘 접속 가 주어졌을 때, 로 정의하면, 는 에레스만 접속을 이룬다.

4. 2. 1. 크리스토펠 기호

Christoffel symbol영어 (크리스토펠 기호)코쥘 접속의 크리스토펠 기호는 다음과 같이 정의할 수 있다. 우선 가 벡터 다발일 때, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 에레스만 접속 가 주어졌다고 가정하면, 의 매끄러운 단면 는 함수

:

로 생각할 수 있다. 따라서 그 미분

:

를 정의할 수 있으며, 여기에

:

를 합성하면 다음과 같다.

:

만약 가 선형, 즉 벡터 다발의 사상이라면, 역시 벡터 다발의 사상이 되며,

:

:

는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다.

에레스만 접속의 수평 올림과의 관계는 다음과 같다. 위의 코쥘 접속 가 주어졌을 때,

:

로 정의하면 는 에레스만 접속을 이룬다.

4. 3. 주접속과의 관계

에레스만 접속은 코쥘 접속과 밀접하게 관련되어 있다. 특히, 벡터 다발의 경우 에레스만 접속은 코쥘 접속과 일대일 대응 관계를 갖는다.주 G-다발 E가 M 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하면, E 위의 에레스만 접속 H가 다음 조건을 만족하면 주 (에레스만) 접속이라고 한다.

: (모든 e∈E와 g∈G에 대해 성립)

여기서 는 e에서 E에서의 g의 오른쪽 작용의 미분이다.

G의 1-모수 부분군은 E에서 수직으로 작용한다. 이 작용의 미분을 통해 부분 공간 를 리 대수 '''g'''의 그룹 G로 식별할 수 있다. (예: 맵 를 사용) 에레스만 접속의 접속 형식은 ''ω''(''X'')=''ι''(''''(''X''))로 정의되는 '''g'''의 값을 갖는 E 위의 1-형식 ''ω''로 볼 수 있다.

접속 형식 ''ω''는 다음 두 가지 속성을 만족한다.

- 모든 ''h''∈''G''에 대해 인 ''G'' 작용 하에서 동변량적으로 변환한다. 여기서 ''R''''h''*는 오른쪽 작용 하의 당김이고 ''Ad''는 리 대수에 대한 ''G''의 수반 표현이다.

- 수직 벡터장을 리 대수의 관련 요소에 매핑한다: 모든 ''X''∈''V''에 대해 ''ω''(''X'')=''ι''(''X'')이다.

반대로, 주 다발의 그러한 '''g''' 값 1-형식이 앞서 언급한 속성을 만족하는 수평 분포를 생성한다는 것을 보일 수 있다.

지역적인 자명화를 고려하면 ''ω''를 수평 벡터장(이 자명화 내에서)으로 축소할 수 있다. 이는 당김을 통해 ''M'' 위에 1-형식 ''ω''를 정의한다. 형식 ''ω'''는 ''ω''를 완전히 결정하지만, 자명화의 선택에 따라 달라진다. (이 형식은 종종 '''접속 형식'''이라고도 하며 단순히 ''ω''로 표기한다.)

E가 M 위의 매끄러운 벡터 다발일 때, E 위의 에레스만 접속 H가 각 x ∈ M에 대해 He가 e ∈ Ex에 선형적으로 의존한다면, 이를 선형 (에레스만) 접속이라고 한다. Sλ가 E에서 λ에 의한 스칼라 곱셈을 나타낸다고 할 때, H는 임의의 e ∈ E와 스칼라 λ에 대해 일 때와 동치이다.

E는 벡터 다발이므로 수직 다발 V는 π*E와 동형이다. 따라서 s가 E의 단면이면, ''''(d''s''):''TM''→''s''*''V''=''s''*''π''*''E''=''E''이다. 이것은 벡터 다발 사상이며, 따라서 벡터 다발 Hom(''TM'',''E'')의 단면 ∇''s''에 의해 주어진다. 에레스만 접속이 선형이라는 사실은 또한 모든 함수 f에 대해 라이프니츠 법칙 를 만족시키며, 따라서 s의 공변 미분이다.

반대로 벡터 다발 위의 공변 미분 ∇는 x=π(e)인 e ∈ E에 대해, s가 s(x) = e이고 모든 X ∈ TxM에 대해 ∇Xs = 0인 E의 단면인 He를 d''s''x(''T''x''M'')의 이미지로 정의함으로써 선형 에레스만 접속을 정의한다.

섬유 다발(구조군이 부여된)에 대한 에레스만 접속은 때때로 연관 다발에 대한 에레스만 접속을 발생시킨다. 예를 들어, (선형) 벡터 다발의 접속 E는 E의 프레임의 연관 다발 P''E''에 접속을 유도한다. 반대로, P''E''의 접속은 P''E''의 접속이 프레임에 대한 일반 선형군의 작용에 대해 등변인 경우(따라서 주 접속) ''E''에 (선형) 접속을 발생시킨다. 에레스만 접속이 자연스러운 방식으로 연관 다발에 접속을 유도하는 것이 ''항상'' 가능한 것은 아니다.

E가 P의 연관 다발이라고 가정하면 E = P ×G F이다. E에 대한 '''''G''-접속''''은 평행 이동 맵 τ : Fx → Fx′가 섬유의 ''G''-변환에 의해 주어진 에레스만 접속이다(곡선으로 연결된 충분히 가까운 점 x와 x′에 대해).[3]

P에 주 접속이 주어지면, 당김을 통해 연관 섬유 다발 E = P ×G F에 대한 G-접속을 얻는다.

반대로, E에 G-접속이 주어지면, 연관 주다발 P에 대한 주 접속을 복원할 수 있다.

4. 3. 1. 프레임 다발

벡터 다발 ''E''의 프레임 다발은 ''E''의 틀(frame)들로 구성된 주 다발이다. 프레임 다발 위에는 일반 선형군의 작용이 존재하며, 이 작용에 대해 불변인 에레스만 접속을 생각할 수 있다. 이러한 접속을 프레임 다발이라고 한다.[3]4. 3. 2. 접속 형식

가 벡터 다발이라고 하자. 이 경우, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 위의 에레스만 접속 가 주어졌다고 하자. 의 매끄러운 단면 는 함수:

로 생각할 수 있으며, 따라서 그 미분

:

를 정의할 수 있다. 여기에

:

를 합성하자.

:

만약 가 선형이라면 (즉, 벡터 다발의 사상이라면), 역시 벡터 다발의 사상이 되며,

:

:

는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다. 반대로, 위의 코쥘 접속 가 주어졌을 때,

:

로 정의하면 는 에레스만 접속을 이룬다.

동등하게, Φ를 ''H''를 따라 수직 번들 ''V''로의 투영(따라서 ''H'' = ker Φ)이라고 하자. 이는 위에서 언급한 ''TE''를 수평 및 수직 부분으로 분해한 직접 합에 의해 결정되며, 때로는 에레스만 접속의 접속 형식이라고도 한다. 따라서 Φ는 다음과 같은 일반적인 투영 속성을 가진 벡터 번들 준동형이며, ''TE''에서 자신으로 사상된다.

- Φ2 = Φ

- Φ는 ''V'' =Im Φ에서 항등 사상이다.

반대로, 만약 Φ가 이 두 속성을 만족하는 ''TE''의 벡터 번들 자기 준동형 사상이라면, ''H'' = ker Φ는 에레스만 접속의 수평 부분 번들이다.

마지막으로, Φ는 각 접 공간을 자체로 사상하는 선형 사상이므로, ''E'' 위의 ''TE'' 값의 1-형식으로 간주될 수도 있다. 이는 앞으로 나올 절에서 유용한 관점이 될 것이다.

4. 3. 3. 홀로노미

코쥘 접속 가 주어졌을 때,:

로 정의하면 는 에레스만 접속을 이룬다.

사라지지 않는 곡률은 접속의 홀로노미의 존재를 의미한다.[2]

4. 4. 곡률

에레스만 접속의 곡률은 다음과 같이 정의된다.:

여기서 [-,-]는 의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호를 나타낸다. ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')는 ''E'' 위의 2-형식으로, ''TE'' 값을 가지며, 다음과 같이 정의된다.

:

다른 표현으로는 다음과 같다.

:

여기서 ''X'' = ''X''H + ''X''V는 각각 ''H''와 ''V'' 성분으로의 직합 분해를 나타낸다.

곡률의 마지막 식을 보면, 수평 부분다발이 프로베니우스 적분 정리에 의해 적분 가능할 때에만 항등적으로 사라짐을 알 수 있다. 따라서 곡률은 수평 부분다발이 섬유 다발 ''E'' → ''M''의 횡단적 단면을 생성하기 위한 적분 가능 조건이 된다.

에레스만 접속의 곡률은 비앙키 항등식의 한 형태를 만족시킨다.

:

여기서 [-,-]는 와 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하면, ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우, 이를 '''주 (에레스만) 접속'''이라 한다.

: (모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립)

여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

4. 4. 1. 곡률 텐서

가 벡터 다발일 때, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 위의 에레스만 접속 가 주어졌을 때, 의 매끄러운 단면 는 함수:

로 생각할 수 있으며, 따라서 그 미분

:

를 정의할 수 있다. 여기에

:

를 합성하면 다음과 같다.

:

만약 가 선형이라면 (즉, 벡터 다발의 사상이라면), 역시 벡터 다발의 사상이 되며,

:

:

는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다.

4. 4. 2. 곡률 형식

가 벡터 다발일 때, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 위의 에레스만 접속 가 주어졌다고 하면, 의 매끄러운 단면 는 함수:

로 생각할 수 있으며, 따라서 그 미분

:

를 정의할 수 있다. 여기에

:

를 합성하면 다음과 같다.

:

만약 가 선형이라면 (즉, 벡터 다발의 사상이라면), 역시 벡터 다발의 사상이 되며,

:

:

는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다. 반대로, 위의 코쥘 접속 가 주어졌을 때,

:

로 정의하면 는 에레스만 접속을 이룬다.

4. 4. 3. 에레스만 접속, 주접속의 곡률과의 관계

가 벡터 다발일 때, 수직 벡터 다발 는 표준적으로 다발의 당김 와 동형이다. 위의 에레스만 접속 가 주어졌을 때, 의 매끄러운 단면 는 함수:

로 생각할 수 있으며, 따라서 그 미분

:

를 정의할 수 있다. 여기에

:

를 합성하면 다음과 같다.

:

만약 가 선형이라면 (즉, 벡터 다발의 사상이라면), 역시 벡터 다발의 사상이 되며,

:

:

는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다. 반대로, 위의 코쥘 접속 가 주어졌을 때,

:

로 정의하면 는 에레스만 접속을 이룬다.

에레스만 접속 가 주어졌을 때, 의 곡률은 다음과 같이 주어진다.

:

여기서 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호를 나타낸다. 따라서 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')는 ''E'' 위의 2-형식으로, ''TE'' 값을 가지며 다음과 같이 정의된다.

:,

혹은 다른 표현으로,

:,

여기서 ''X'' = ''X''H + ''X''V는 각각 ''H''와 ''V'' 성분으로의 직합 분해를 나타낸다. 곡률의 마지막 식으로부터, 수평 부분다발이 프로베니우스 적분 정리에 의해 적분 가능할 때에만 항등적으로 사라지는 것을 알 수 있다. 따라서 곡률은 수평 부분다발이 섬유 다발 ''E'' → ''M''의 횡단적 단면을 생성하기 위한 적분 가능 조건이다.

에레스만 접속의 곡률은 또한 다음과 같은 비앙키 항등식의 버전을 만족한다.

:

여기서 다시 [-,-]는 ∈ Ω1(''E'',''TE'')와 ''R'' ∈ Ω2(''E'',''TE'')의 프뢰리셔-니엔하위스 괄호이다.

주 ''G''-다발 ''E''가 ''M'' 위의 매끄러운 주 다발이라고 가정하자. 그러면 ''E'' 위의 에레스만 접속 ''H''가 다음과 같은 의미에서 ''E'' 위의 ''G'' 작용에 대해 불변일 경우 '''주 (에레스만) 접속'''이라고 한다.

: 모든 ''e''∈''E''와 ''g''∈''G''에 대해 성립한다. 여기서 는 ''e''에서 ''E''에서의 ''g''의 오른쪽 작용의 미분을 나타낸다.

4. 5. 공변 외미분

가 벡터 다발이라고 하자. 의 매끄러운 단면 는 다음 함수로 생각할 수 있다.:

따라서 그 미분은 다음과 같다.

:

만약 가 선형(즉, 벡터 다발의 사상)이라면, 역시 벡터 다발의 사상이 되며, 다음이 성립한다.

:

:

이는 벡터 다발의 코쥘 접속을 이룬다. ''E''는 벡터 다발이므로 수직 다발 ''V''는 ''π''*''E''와 동형이다. 따라서 ''s''가 ''E''의 단면이면, 다음이 성립한다.

''''(d''s''):''TM''→''s''*''V''=''s''*''π''*''E''=''E''

이것은 벡터 다발 사상이며, 따라서 벡터 다발 Hom(''TM'',''E'')의 단면 ∇''s''에 의해 주어진다. 에레스만 접속이 선형이라는 사실은 또한 모든 함수 on 에 대해 라이프니츠 규칙 를 만족시키며, 따라서 ''s''의 공변 미분이다.

5. 카르탕 접속

올다발에 벡터 다발이나 주다발과 같은 추가 구조가 주어질 경우, 이들 구조와 호환되는 특수한 접속들을 정의할 수 있다. 반대로, 에레스만 접속의 개념은 벡터 다발이나 주다발 위의 접속 개념의 일반화이다.

가 동차공간 를 올로 하는 올다발이라고 하고, 또 에서 0의 잉여류에 해당하는 매끄러운 단면 이 주어졌다고 하자.

위의 에레스만 접속 가 다음 두 조건을 만족시킨다고 하자.

그렇다면 이는 위의 -올다발 위의 카르탕 접속의 개념과 동치이다.

6. 역사

역사적으로 접속 개념은 여러 수학자들에 의해 발전되어 왔다. 초기에는 리만 기하학에서 무한소적 관점으로 다루어졌는데, 엘빈 브루노 크리스토펠의 연구가 그 시작이었다. 이후 그레고리오 리치쿠르바스트로와 툴리오 레비치비타는 크리스토펠 접속을 이용하여 평행 운송 개념을 발견하였다.[80] 레비치비타는 접속을 미분 작용소로, 평행 운송을 미분 방정식의 해로 보았다.

20세기에는 엘리 카르탕이 펠릭스 클라인의 에를랑겐 프로그램에 미분형식 기술을 적용하여 새로운 접속 개념을 개발했다. 그는 카르탕 접속이 고전적 에를랑겐 기하학에는 없는 곡률 개념을 제공함을 발견했다.[81][82] 또한, 카르탕은 장 가스통 다르부의 동역학을 이용해 평행 운송을 일반화하여, 접속을 미분형식의 일종으로 보는 관점을 제시했다.

1950년, 장루이 코쥘은 벡터 다발에서의 코쥘 접속에 대한 현대적 정의를 제시했다.[83] 같은 해, 카르탕의 제자인 샤를 에레스만(Charles Ehresmann프랑스어)은 임의의 올다발 위에서의 에레스만 접속 개념을 도입하였다.[84] 에레스만 접속은 미분 연산자를 사용하지 않고, 평행한 단면의 관점에서 공리적으로 접속을 정의한다.

6. 1. 리만 기하학에서의 초기 연구

역사적으로 접속은 리만 기하학에서 무한소적 관점으로 다루어졌다. 이는 엘빈 브루노 크리스토펠의 연구로 시작되었으며, 나중에 그레고리오 리치쿠르바스트로와 툴리오 레비치비타가 크리스토펠이 사용한 의미의 접속을 이용하면 평행 운송의 개념을 만들 수 있음을 발견하면서 보다 큰 관심을 받게 되었다.[80]6. 2. 카르탕의 기여

엘리 카르탕은 미분형식 기술을 펠릭스 클라인의 에를랑겐 프로그램에 적용하면서 접속의 새로운 개념을 개발했다. 그는 자신의 카르탕 접속이 고전적인 에를랑겐 기하학에는 존재하지 않는 곡률 개념을 제공한다는 것을 알아차렸다.[81][82] 카르탕은 장 가스통 다르부의 동역학을 이용해 평행 운송을 카르탕 접속에 대해 일반화했고, 이를 통해 접속을 미분형식의 한 종류로 보는 새로운 흐름이 나타났다.6. 3. 현대적 정의

리만 기하학에서 무한소적 관점으로 다루어졌던 접속은 엘빈 브루노 크리스토펠의 연구로 시작되었으며, 그레고리오 리치쿠르바스트로와 툴리오 레비치비타가 평행 운송 개념을 발견하면서 큰 관심을 받았다.[80] 20세기에 엘리 카르탕은 미분형식을 펠릭스 클라인의 에를랑겐 프로그램에 적용하면서 새로운 접속 개념을 개발했다.[81][82] 1950년에 장루이 코쥘은 벡터 다발의 코쥘 접속에 대한 현대적인 정의를 제시하였고,[83] 같은 해에 샤를 에레스만(Charles Ehresmann프랑스어)은 임의의 올다발 위의 에레스만 접속의 개념을 도입하였다.[84]참조

[1]

문서

[2]

문서

[3]

문서

[4]

문서

[5]

문서

[6]

문서

[7]

문서

[8]

웹사이트

Ehresmann connection

https://ncatlab.org/[...]

2023-08-30

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

[20]

문서

[21]

문서

[22]

문서

[23]

문서

[24]

서적

Connections, curvature, and cohomology Volume 1: De Rham cohomology of manifolds and vector bundles

Academic Press

[25]

문서

[26]

문서

[27]

문서

[28]

문서

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

[33]

문서

[34]

문서

[35]

문서

[36]

문서

Prasolov

[37]

문서

Wendl3

[38]

문서

Epstein

[39]

문서

Kolar

[40]

문서

Wendl3

[41]

문서

Tu

[42]

문서

Tu

[43]

문서

小林

[44]

문서

Wendl3

[45]

문서

Tu

[46]

문서

Tu

[47]

문서

Tu

[48]

문서

Kobayashi-Nomizu-1

[49]

문서

Tu

[50]

문서

Tu

[51]

문서

Tu

[52]

문서

Tu

[53]

문서

Goldberg

[54]

문서

Piccione

[55]

문서

Piccione

[56]

문서

Kolar

[57]

문서

Spivak

[58]

웹사이트

Lecture 5: Connections on principal and vector bundles

https://empg.maths.e[...]

2023-01-12

[59]

문서

森田

[60]

문서

Tu

[61]

문서

Wendl3

[62]

문서

Epstein

[63]

문서

Salamon

[64]

문서

小林

[65]

문서

Tu

[66]

문서

Tu

[67]

문서

森田

[68]

문서

Kobayashi-Nomizu-1

[69]

문서

Wendl3

[70]

문서

小林

[71]

문서

Tu p.80

[72]

문서

Wendl5 p.123

[73]

문서

Tu p.270

[74]

문서

Tu p.281

[75]

문서

Tu p.281

[76]

문서

Kolar p.116

[77]

문서

Tu p.282

[78]

문서

Tu p.283

[79]

문서

Kolar p.113

[80]

저널

Méthodes de calcul différential absolu et leurs applications

1900

[81]

저널

Sur les varietes a connexion projective

[82]

서적

Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann

Gauthier-Villars

1928

[83]

저널

Homologie et cohomologie des algebres de Lie

[84]

서적

Colloque de Topologie, Bruxelles, du 5 au 8 juin 1950

http://www.numdam.or[...]

Centre Belge de Recherches Mathematiques

1951

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com