에우다이모니아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에우다이모니아는 '좋은', '잘'을 의미하는 'eû'와 '정신 또는 신'을 뜻하는 '다이몬'의 합성어로, 고대 그리스 철학에서 '행복' 또는 '번영'으로 번역되는 개념이다. 플라톤과 아리스토텔레스는 에우다이모니아를 인간의 궁극적인 목표로 보았으며, 덕을 갖춘 삶을 통해 이를 달성할 수 있다고 주장했다. 현대 심리학에서는 자기 실현, 웰빙, 삶의 의미 등과 관련된 개념으로 연구되며, 긍정 심리학 분야에서 웰빙의 중요한 요소로 다루어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에피쿠로스 학파 - 사물의 본성에 관하여

루크레티우스의 《사물의 본성에 관하여》는 에피쿠로스 철학을 바탕으로 자연, 우주, 인간의 삶과 죽음을 탐구하며, 원자론, 유물론, 자연 법칙에 따른 세계관을 제시하고, 미신과 두려움으로부터 벗어나 마음의 평정을 추구하는 철학 서사시이다. - 에피쿠로스 학파 - 정적주의

정적주의는 형이상학적 논쟁이 문제 해결이나 지식 발전에 기여하지 못한다고 보는 철학적 입장으로, 피론주의가 초기 형태로 간주되며 비트겐슈타인의 사유가 현대 논의에 영향을 주었다. - 규범윤리학 - 규범적

규범적이란 철학에서 도덕 판단이나 가치 평가를, 사회과학에서 사회 규범과 가치관을, 법학에서 특정 가치관에 따른 행위 규정을 의미하며, 일반적으로 행동이나 결과를 평가하는 기준을 뜻하지만 문맥에 따라 의미가 달라진다. - 규범윤리학 - 관습

관습은 특정 사회나 집단에서 일반적으로 받아들여지는 사회적 규칙으로, 법적 구속력이 없는 사실인 관습과 법령과 동일한 효력을 지닌 관습법으로 나뉘며, 문화, 종교, 시대에 따라 다양한 형태로 존재하고 사회 변화에 따라 법으로 제정되기도 하지만, 성별 특정 규범은 성평등 실현에 걸림돌이 되기도 한다. - 종교철학 개념 - 악마

악마는 여러 종교와 문화권에서 악한 초자연적 존재 또는 악의 상징으로 여겨지며, 기독교의 사탄, 이슬람교의 이블리스와 같이 다양한 이름으로 불리고 뿔, 날개, 꼬리 등의 모습으로 묘사되기도 하며, 사회적 현상의 원인으로 지목되거나 철학 및 문학 작품에서 다양한 문제를 다루는 데 사용된다. - 종교철학 개념 - 영혼

영혼은 육체와 정신 활동을 관장하는 인격적 실재 또는 영원불멸의 존재를 의미하며, 종교에서 핵심 개념으로 다뤄지고 사후 세계와 관련되어 다양한 종교와 철학에서 해석되며, 과학적으로 증명되지는 않았지만 여러 분야에서 탐구되고 철학적으로도 논의되는 개념이다.

| 에우다이모니아 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 그리스어 철자 | Ευδαιμονία |

| 로마자 표기 | Eudaimonia |

| 발음 | /juːdɪˈmoʊniə/ |

| 한국어 번역 | 행복, 번영, 복, 인간 번성, 웰빙 |

| 철학적 의미 | |

| 분야 | 윤리학 |

| 중요성 | 인간의 삶의 궁극적인 목표 또는 최고선으로 여겨짐 |

| 관련 개념 | 아레테 (탁월성 또는 덕) 프로네시스 (실천적 지혜) |

| 역사적 관점 | |

| 고대 그리스 철학 | 아리스토텔레스 윤리학의 핵심 개념 |

| 현대적 해석 | 심리학, 행복 연구 등 다양한 분야에서 재조명 |

| 참고 | |

| 관련 항목 | 쾌락주의 스토아 학파 인본주의 심리학 |

2. 정의와 어원

에우다이모니아는 '좋음', '잘'을 뜻하는 'eû'와 '정신' 또는 '신'을 뜻하는 '다이몬'에서 유래한 추상 명사이다.[2] δαίμων|다이몬el은 '나누다'라는 뜻의 고대 그리스 동사 daíomai|다이오마이grc와 같은 어원을 가지며, 이는 에우다이모니아를 "좋은 방식으로 나누거나 분배하는 것과 관련된 활동"으로 이해할 수 있게 한다.

플라톤의 저작으로 알려졌으나, 실제로는 아카데미의 제자들이 쓴 것으로 추정되는 ''정의''에서는 에우다이모니아를 "모든 선으로 구성된 선, 잘 살기에 충분한 능력, 덕성의 완벽함, 생물이 살기에 충분한 자원"으로 정의한다.

아리스토텔레스는 ''니코마코스 윤리학''에서 에우다이모니아가 인간에게 최고의 선이라는 점에는 대체로 동의하지만, 무엇이 잘 살고 잘 지내는 것인지에 대해서는 의견이 분분하다고 말한다.[3]

2. 1. 어원

어원 측면에서, '에우다이모니아'는 'eû'(좋은, 잘)와 '다이몬'(정신 또는 신)에서 파생된 추상 명사이다.[2]의미론적으로, 단어 δαίμων(daímōn|다이몬el)은 고대 그리스 동사 δαίομαι (''daíomai|다이오마이grc'', "나누다")와 같은 어원에서 파생되어 '에우다이모니아'의 개념을 "좋은 방식으로 나누거나 분배하는 것과 관련된 활동"으로 생각할 수 있게 한다.

플라톤 자신이 썼다고 여겨지지만 현대 학자들은 아카데미에서 그의 직계 제자들이 썼다고 믿는 그리스 철학 용어 사전인 ''정의''는 '에우다이모니아'에 대한 다음 정의를 제공한다. "모든 선으로 구성된 선; 잘 살기에 충분한 능력; 덕성의 완벽함; 생물이 살기에 충분한 자원."

아리스토텔레스는 그의 ''니코마코스 윤리학'' (§21; 1095a15–22)에서 모든 사람이 에우다이모니아를 인간에게 최고의 선이라고 동의하지만, 어떤 종류의 삶이 잘하고 잘 사는 것으로 간주되는지에 대해서는 상당한 의견 불일치가 있다고 말한다. 즉, 에우다이몬:

언어적으로는 매우 일반적인 합의가 있습니다. 일반적인 사람들과 더 세련된 사람들은 그것이 [에우다이모니아]라고 말하고, 잘 살고 잘 지내는 것을 행복과 동일시합니다. 그러나 [에우다이모니아]가 무엇인지에 관해서는 그들은 다르고, 많은 사람들은 현명한 사람들과 같은 설명을 제공하지 않습니다. 전자는 그것이 쾌락, 부 또는 명예와 같은 분명하고 명백한 것이라고 생각합니다... [1095a17][3]

2. 2. 정의

어원 측면에서, ''에우다이모니아''는 'eû'(좋은, 잘)와 '다이몬'(정신 또는 신)에서 파생된 추상 명사이다.[2]의미론적으로, δαίμων|다이몬el은 고대 그리스 동사 δαίομαι|다이오마이grc (''나누다'')와 같은 어원에서 파생되어 ''에우다이모니아''의 개념을 "좋은 방식으로 나누거나 분배하는 것과 관련된 활동"으로 생각할 수 있게 한다.

플라톤 자신이 썼다고 여겨지지만 현대 학자들은 아카데미에서 그의 직계 제자들이 썼다고 믿는 그리스 철학 용어 사전인 ''정의''는 ''에우다이모니아''에 대하여 다음과 같이 정의한다. "모든 선으로 구성된 선; 잘 살기에 충분한 능력; 덕성의 완벽함; 생물이 살기에 충분한 자원."

아리스토텔레스는 그의 ''니코마코스 윤리학''(§21; 1095a15–22)에서 모든 사람이 에우다이모니아를 인간에게 최고의 선이라고 동의하지만, 어떤 종류의 삶이 잘하고 잘 사는 것으로 간주되는지에 대해서는 상당한 의견 불일치가 있다고 말한다.

> 언어적으로는 매우 일반적인 합의가 있습니다. 일반적인 사람들과 더 세련된 사람들은 그것이 [에우다이모니아]라고 말하고, 잘 살고 잘 지내는 것을 행복과 동일시합니다. 그러나 [에우다이모니아]가 무엇인지에 관해서는 그들은 다르고, 많은 사람들은 현명한 사람들과 같은 설명을 제공하지 않습니다. 전자는 그것이 쾌락, 부 또는 명예와 같은 분명하고 명백한 것이라고 생각합니다... [1095a17][3]

3. 고대 철학에서의 에우다이모니아

고대 그리스 철학에서는 에우다이모니아를 어떻게 달성할 것인가에 대한 질문에 답하기 위해 ''아레테''(''덕'')라는 중요한 개념을 도입했다. 아리스토텔레스는 에우다이모니아적인 삶을 "이성에 따른 덕 있는 활동"이라고 정의했다.[1097b22–1098a20] 에피쿠로스조차도 에우다이모니아적인 삶이 쾌락의 삶이며, 이는 덕의 삶과 일치한다고 주장했다.[4] 이처럼 고대 윤리 이론가들은 덕과 행복의 밀접한 관련성에는 동의했지만, 그 구체적인 관계에 대해서는 서로 다른 견해를 보였다.

''아레테''를 ''덕''으로 번역할 때 주의할 점은, 현대에는 덕을 주로 도덕적인 의미로 이해하지만, 아리스토텔레스에게 ''아레테''는 육체적 아름다움과 같이 비도덕적인 자질도 포함하는 포괄적인 개념이었다는 것이다. 따라서 고대 윤리에서 ''덕''은 지혜, 용기, 연민뿐만 아니라 "속도는 말의 덕이다", "키는 농구 선수의 덕이다"와 같이 특정 활동을 잘 수행하는 데 필요한 모든 자질을 의미했다. '탁월함'이라는 번역어가 이 용어의 일반적인 의미를 더 잘 전달할 수 있으며, 도덕적 덕은 인간이 훌륭하게 기능하기 위한 일반적인 덕의 한 부분집합일 뿐이다.

아리스토텔레스와 스토아 학파의 주요 차이점은, 스토아 학파가 도덕적 덕만으로도 행복(에우다이모니아)에 충분하다고 믿었다는 것이다. 즉, 스토아 학파에게는 행복을 얻기 위해 육체적 아름다움과 같은 외부적인 재화가 필요하지 않았다.[4]

에우다이모니아는 인간이 노력하면 도달할 수 있는 긍정적이고 신성한 상태를 의미하며, 문자 그대로는 자비로운 신과 유사한 상태, 혹은 그 신의 보호와 보살핌을 받는 상태를 뜻한다. 이 단어는 종종 ''행복''으로 번역되지만, 신성한 본질을 고려하면 행운이나 축복을 받는다는 의미도 내포한다. 그러나 이러한 어원에도 불구하고, 고대 그리스 윤리학에서 에우다이모니아에 대한 논의는 대개 초자연적인 의미와는 별개로 이루어졌다.

아리스토텔레스는 ''니코마코스 윤리학''(1095a15–22)에서 ''에우다이모니아''를 '잘 행하고 잘 사는 것'으로 정의했다.[3] '행복'이라는 단어가 그리스어 원어의 의미를 온전히 담아내지 못하는 이유는, 행복이 특정한 유쾌한 정신 상태를 의미하는 경향이 있는 반면, 아리스토텔레스는 에우다이모니아가 행복감을 넘어서는 포괄적인 개념이라고 보았기 때문이다. 즉, 행복감과는 무관한 사건도 에우다이모니아에 영향을 줄 수 있다는 것이다.

에우다이모니아는 우리가 그 존재를 알든 모르든, 객관적으로 좋거나 바람직한 삶을 사는 것과 관련된다. 따라서 에우다이모니아는 미덕, 사랑, 우정과 같은 객관적인 가치의 실현 여부에 달려있다.

3. 1. 소크라테스

소크라테스의 철학에 대해 알려진 것은 거의 전적으로 플라톤의 저작에서 비롯되었다. 학자들은 일반적으로 플라톤의 작품을 초기, 중기, 후기의 세 시기로 나누며, 플라톤의 초기 작품이 소크라테스의 가르침을 상당히 충실하게 반영한다고 본다. 그리고 소크라테스의 견해를 넘어선 플라톤 자신의 견해가 ''파이돈''과 ''국가''와 같은 중기 작품에서 처음 나타난다는 데 의견을 같이한다.모든 고대 윤리 사상가와 마찬가지로 소크라테스 역시 모든 인간은 다른 무엇보다도 에우다이모니아를 원한다고 생각했다 (플라톤, ''소크라테스의 변론'' 30b, ''에우튀데모스'' 280d–282d, ''메논'' 87d–89a 참조). 그러나 소크라테스는 매우 급진적인 형태의 에우다이모니즘을 채택했다. 그는 덕이 에우다이모니아에 필요하고 충분하다고 생각했던 것으로 보인다. 소크라테스는 자제, 용기, 정의, 경건함, 지혜 및 마음과 영혼의 관련 자질과 같은 덕목이 사람이 좋고 행복한(에우다이몬) 삶을 살아가는데 절대적으로 중요하다고 확신한다. 덕은 행복한 삶인 에우다이모니아를 보장한다. 예를 들어, ''메논''에서 그는 지혜와 관련하여 "지혜의 인도를 받아 영혼이 노력하거나 견디는 모든 것은 행복으로 끝난다"(''메논'' 88c)고 말한다.[5]

''소크라테스의 변론''에서 소크라테스는 에우다이몬의 삶이 명예나 쾌락의 삶이라고 생각하는 사람들과의 자신의 불일치를 분명히 제시하면서, 아테네인들이 자신의 영혼의 상태보다 부와 명예를 더 중요하게 여기는 것을 질책한다.

>훌륭한 시민 여러분, 여러분은 지혜와 권력 모두에서 최고의 명성을 가진 가장 위대한 도시의 시민입니다. 지혜나 진리, 또는 여러분의 영혼의 최상의 상태에 대해서는 신경 쓰지 않으면서, 가능한 한 많은 부, 명성, 명예를 소유하려는 여러분의 열성에 부끄러움을 느끼지 않습니까? (29e)[6] ... [나에게는] 모든 자신의 일을 소홀히 하고 여러분에 대해 끊임없이 관심을 기울이며, 아버지나 형처럼 각자에게 다가가 ''덕''을 돌보라고 설득하는 동안, 수년 동안 이 소홀함을 용인한 것은 인간의 본성으로 보이지 않습니다. (31a–b; 이탤릭체 추가)[7]

조금 더 나아가, 자신의 영혼에 대한 이러한 관심, 즉 자신의 영혼이 최상의 상태가 되도록 하는 것은 도덕적 덕을 얻는 것과 같다는 것이 드러난다. 따라서 소크라테스가 아테네인들이 자신의 영혼을 돌보아야 한다고 지적하는 것은, 그들이 명예나 부를 추구하기보다는 자신의 덕을 돌보아야 한다는 것을 의미한다. 덕은 영혼의 상태이다. 영혼이 제대로 관리되고 완성되었을 때, 그것은 덕을 소유한다. 더욱이, 소크라테스에 따르면, 영혼의 이러한 상태, 즉 도덕적 덕은 가장 중요한 선이다. 영혼의 건강은 (예: 부와 정치적 권력)보다 비교할 수 없이 에우다이모니아에 더 중요하다. 덕스러운 영혼을 가진 사람은 부유하고 존경받지만 부정한 행동으로 영혼이 타락한 사람보다 더 낫다. 이러한 견해는 ''크리톤''에서 확인되는데, 소크라테스는 크리톤에게 영혼의 완전인 덕이 가장 중요한 선이라는 것에 동의하도록 한다.

>그리고 부당한 행동이 해를 입히고 정의로운 행동이 이로운 우리 안의 부패한 부분으로 삶을 사는 것이 가치 있는가? 아니면 정의와 불의에 관여하는 그 부분, 그것이 무엇이든, 육체보다 열등하다고 생각하는가? 전혀 그렇지 않다. 훨씬 더 가치 있다...? 훨씬 더... (47e–48a)[7]

여기에서 소크라테스는 영혼이 잘못된 행위로 망가진다면 삶은 살 가치가 없다고 주장한다.[8] 요약하자면, 소크라테스는 덕이 에우다이모니아에 필요하고 충분하다고 생각하는 것으로 보인다. 덕이 없는 사람은 행복할 수 없고, 덕이 있는 사람은 행복하지 않을 수 없다. 스토아 윤리학이 이러한 소크라테스의 통찰력에서 영감을 얻는다는 것을 나중에 알게 될 것이다.

3. 2. 플라톤

소피스트 트라시마코스가 제기한 도전에 대한 답변은 플라톤의 중기 주요 저작인 『국가』에 나와 있다. 트라시마코스는 정의의 "덕"이 강자가 에우다이모니아를 달성하는 것을 방해한다고 주장했다. 트라시마코스의 견해는 플라톤이 그의 저서 『고르기아스』에서 칼리클레스의 입을 통해 논의한 입장을 다시 말한 것이다. 트라시마코스와 칼리클레스가 제시한 기본적인 주장은 정의(정의로운 것)가 에우다이모니아의 달성을 방해하거나 막는다는 것이다. 왜냐하면 전통적인 도덕성은 우리가 스스로를 통제해야 하고, 따라서 만족되지 않은 욕망을 가지고 살아가야 하기 때문이다. 이 아이디어는 글라우콘이 트라시마코스의 도전을 받아들여, 『국가』 2권에서 기게스의 마법의 반지에 대한 신화를 이야기할 때 생생하게 묘사된다.[9] 신화에 따르면, 기게스는 특정한 방식으로 돌리면 그를 투명하게 만들어 처벌에 대한 두려움 없이 원하는 욕망을 충족시킬 수 있는 마법의 반지를 우연히 발견하여 리디아의 왕이 된다. 그는 반지의 힘을 발견하고 왕을 죽이고, 왕비와 결혼하여 왕위를 차지한다.[9] 글라우콘의 도전의 핵심은 마음대로 욕망을 충족시키는 데 대해 일반적으로 겪을 보복을 피할 수 있다면 아무도 정의롭지 않을 것이라는 것이다. 그러나 에우다이모니아는 욕망의 충족을 통해 달성되는 반면, 정의롭거나 정의롭게 행동하는 것은 욕망의 억제를 요구한다면, 강자가 전통적인 도덕성의 명령에 따라 행동하는 것은 자신의 이익에 부합하지 않는다. (이러한 일반적인 논리는 니체의 철학에서도 나중에 다시 나타난다.) 『국가』의 나머지 부분에서 플라톤은 정의의 덕이 에우다이모니아에 필수적임을 보여줌으로써 이 주장을 반박하고자 한다.『국가』의 논증은 길고 복잡하다. 간단히 말해서, 플라톤은 덕이 영혼의 상태이며, 정의로운 사람은 영혼이 질서 있고 조화로운 사람, 즉 모든 부분이 그 사람의 이익을 위해 제대로 기능하는 사람이라고 주장한다. 반대로, 플라톤은 덕이 없는 부정한 사람의 영혼은 혼란스럽고 자체적으로 전쟁을 벌이며, 대부분의 욕망을 충족시킬 수 있다고 하더라도 내면의 조화와 통일성이 부족하여 에우다이모니아를 달성할 기회를 잃는다고 주장한다. 플라톤의 윤리 이론은 에우다이모니즘적이다. 왜냐하면 에우다이모니아는 덕에 달려 있다고 주장하기 때문이다. 플라톤의 관계 버전에 따르면, 덕은 에우다이모니아의 가장 중요하고 지배적인 구성 요소로 묘사된다.[10]

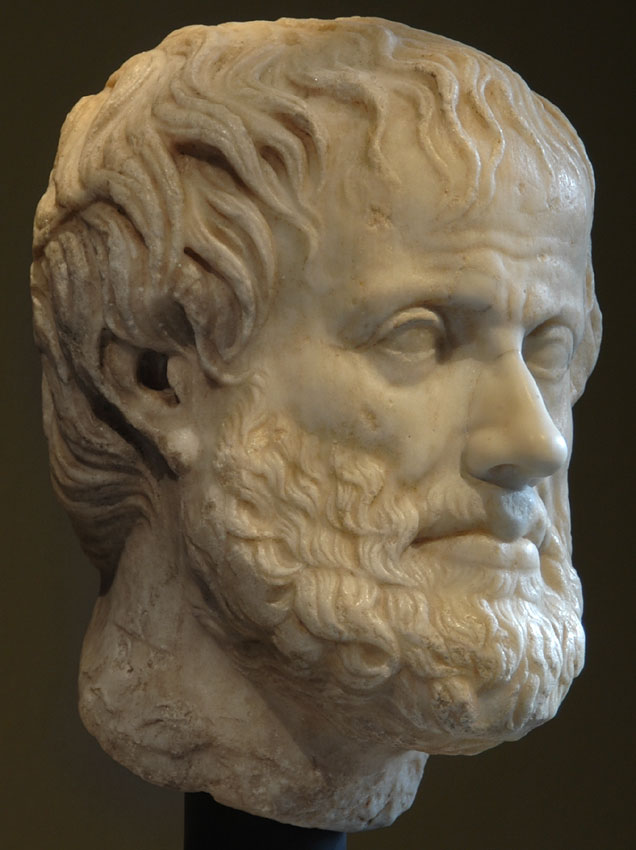

3. 3. 아리스토텔레스

아리스토텔레스는 그의 저서 《니코마코스 윤리학》(1095a15–22)에서 ''에우다이모니아''가 '잘 행하고 잘 사는 것'을 의미한다고 말한다.[3] 그는 에우다이모니아가 행복감을 느끼는 것보다 더 포괄적인 개념이라고 주장하는데, 행복감을 느끼는 데 기여하지 않는 사건이 에우다이모니아에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 예를 들어, 자녀가 악하다는 것을 모르고 그들이 잘 자란 것에 만족하는 부모는 행복하더라도 에우다이모니아적이라고 할 수 없다. 반대로, 자녀가 자신을 사랑한다는 것을 모르더라도 그들의 사랑은 부모의 에우다이모니아에 기여한다. 즉, 에우다이모니아는 객관적으로 좋거나 바람직한 삶을 사는 것과 관련이 있으며, 이는 행복, 성공, 실패에 대한 의식적인 경험뿐만 아니라 훨씬 더 많은 것을 포함한다.아리스토텔레스는 에우다이모니아가 활동, 즉 이성에 따라 덕(아레테, 때로는 탁월함으로 번역됨)을 발휘하는 것을 포함한다고 본다. 이러한 에우다이모니아 개념은 아리스토텔레스의 본질주의적 인간 본성에 대한 이해, 즉 이성 (''로고스''는 때때로 합리성으로 번역됨)은 인간에게 고유하며, 인간의 이상적인 기능은 이성을 최대한 사용하는 것이라는 견해에서 파생된다. 인간은 "합리적인 동물"이기에, 인간에게 에우다이모니아는 이성에서 탁월함(''아레테'')을 달성하는 것이다.

아리스토텔레스에 따르면, 에우다이모니아는 활동을 필요로 하므로, 좋은 인성뿐만 아니라 합리적인 활동이 필요하다. 그는 이성에 따라 사는 것이 탁월함을 달성하는 것이며, 관련 기능에 적합한 역량 또한 필요하다고 주장한다. 예를 들어, 뛰어난 과학자가 되려면 인상적인 수학 실력이 필요하며, 이는 에우다이모니아, 즉 잘 사는 것이 이성의 덕 또는 탁월함에 따라 정신의 합리적인 부분을 발휘하는 활동으로 구성된다는 결론으로 이어진다[1097b22–1098a20]. 즉, 자신이 충분히 노력해서 성공을 거두는 지적으로 자극적이고 성취감을 주는 일에 전념하는 것이다.

아리스토텔레스의 윤리 이론은 에우다이모니아가 덕에 달려 있다고 주장하기 때문에 에우다이모니스트적이다. 그러나 그는 정신의 합리적인 측면의 중요성을 강조하면서도, 친구, 부, 권력과 같은 다른 ''좋은 것들''이 에우다이모닉한 삶에서 중요하며, ''좋은 출생'', ''좋은 자녀'', ''아름다움''과 같은 특정한 외부적인 재화가 없으면 에우다이모닉해질 가능성이 낮다고 본다. 따라서 끔찍하게 못생겼거나 자녀나 좋은 친구를 잃은 사람, 또는 고립된 사람은 에우다이몬일 가능성이 낮다. 이러한 방식으로 "우연한 행운"(우연)은 에우다이모니아의 달성을 방해할 수 있다.

3. 4. 피론주의

피론은 피론주의의 창시자였다. 그의 에우다이모니아에 대한 접근 방식은 아리스토클레스가 플리우스의 티몬을 인용하고, 다시 유세비우스가 이를 인용하여 "아리스토클레스 구절"로 알려져있다.[11]> 에우다이모니아를 원하는 사람은 다음 세 가지 질문을 고려해야 한다. 첫째, ''프라그마타''(윤리적 문제, 사건, 주제)는 본질적으로 어떠한가? 둘째, 우리는 그들에 대해 어떤 태도를 취해야 하는가? 셋째, 이러한 태도를 가진 사람들에게 어떤 결과가 있을 것인가?" 피론의 대답은 다음과 같다. "''프라그마타''에 관해서는, 그것들은 모두 아디아포라 (논리적 차이에 의해 구별되지 않음), ''아스타테메타'' (불안정하고, 불균형하며, 측정할 수 없음) 및 ''아네피크리타'' (판단되지 않고, 고정되지 않으며, 결정할 수 없음)이다. 그러므로 우리의 감각적 지각도, 우리의 ''독사''(견해, 이론, 믿음)도 진실이나 거짓을 말하지 않으므로, 우리는 그것들에 의존해서는 안 된다. 오히려 우리는 ''아독사스토이''(견해 없이), ''아클레이네이스''(이쪽이나 저쪽으로 기울지 않고), ''아크라단토이''(선택을 거부하는 데 흔들리지 않음)여야 하며, 모든 것에 대해 그것이 아닌 것보다 더 그러하거나, 둘 다이거나 둘 다 아닐 수 있다고 말해야 한다.[11]

아레테와 관련하여, 피론주의 철학자 섹스투스 엠피리쿠스는 다음과 같이 말했다.

> 만약 어떤 체계를 서로와 외관에 동의하는 여러 개의 독단에 대한 애착으로 정의하고, 독단을 명백하지 않은 것에 대한 동의로 정의한다면, 우리는 피론주의자는 체계를 가지고 있지 않다고 말할 것이다. 그러나 체계가 외관에 따라, 특정한 합리성을 따르는 삶의 방식이라고 말한다면, 여기서 그 합리성은 올바르게 사는 것처럼 보이는 것이 어떻게 가능한지를 보여주며("올바르게"라는 것은 아레테만을 지칭하는 것이 아니라, 더 일반적인 의미로 받아들여진다) 판단을 보류하는 경향이 있다면, 우리는 그가 체계를 가지고 있다고 말한다.[12]

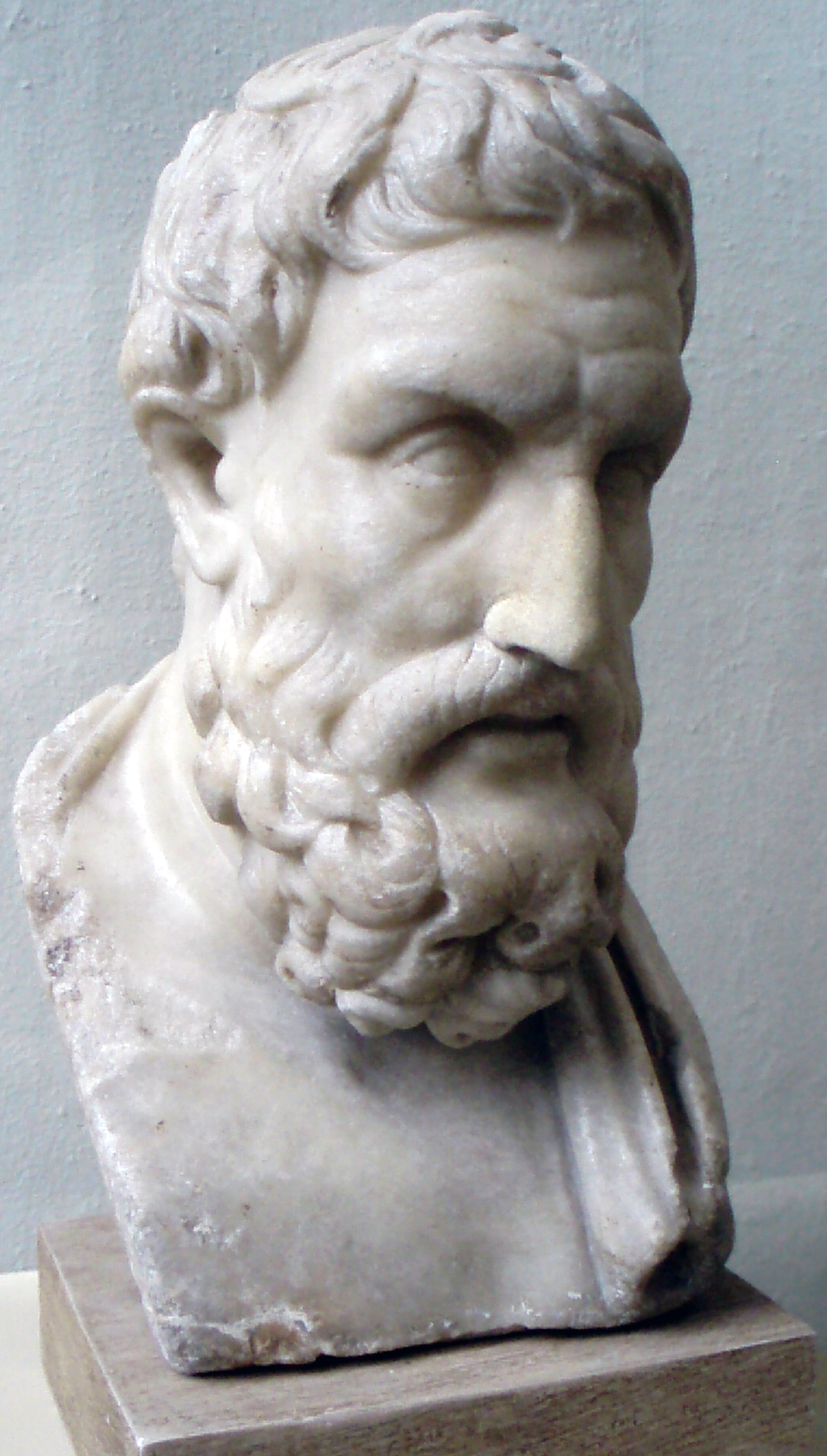

3. 5. 에피쿠로스

에피쿠로스의 윤리 이론은 쾌락주의이다. 쾌락주의는 쾌락만이 유일하게 본질적으로 좋고, 고통만이 유일하게 본질적으로 나쁘다는 견해이다. 어떤 대상, 경험, 상태가 그 자체로 좋기 때문에 본질적으로 가치 있다면, 그것은 내재적 가치를 지닌다. 내재적 가치는 도구적 가치와 반대된다. 도구적 가치는 어떤 대상, 경험, 상태가 내재적으로 가치 있는 것을 얻기 위한 수단으로 작용할 때 나타난다. 예를 들어, 돈을 벌기 위해 밤낮으로 일하는 사람이 있다고 가정해 보자. 이 사람에게 "왜 돈을 원하십니까?"라고 물으면, "바다가 보이는 아파트와 빨간 스포츠카를 사기 위해서입니다."라고 대답할 것이다. 이 대답은 돈의 가치가 그것을 통해 얻는 것에 달려있음을 보여준다. 돈은 아파트와 스포츠카를 얻기 위한 수단이며, 돈의 가치는 이 상품들의 가격에 따라 달라진다.

에피쿠로스는 좋은 삶을 쾌락의 삶과 동일시했다. 그는 에우다이모니아를 쾌락의 지속적인 경험, 그리고 고통과 괴로움으로부터의 자유로 이해했다. 그러나 에피쿠로스는 모든 쾌락을 추구해야 한다고 주장하지는 않았다. 그는 "장기적으로" 쾌락을 극대화하는 방법을 권장했다. 즉, 어떤 쾌락은 더 큰 고통으로 이어질 수 있으므로 피해야 하고, 어떤 고통은 더 큰 쾌락으로 이어질 수 있으므로 감수해야 한다는 것이다. 쾌락을 최대한 얻기 위한 최선의 방법은 즉각적인 만족을 추구하는 것이 아니라, 장기적인 관점에서 합리적인 계획을 세우는 것이다.[13]

고대 그리스 윤리는 개인의 안녕을 의미하는 에우다이모니아와 덕을 연결하기 때문에 에우다이모니아주의적이다. 에피쿠로스는 쾌락의 삶이 덕의 삶과 일치한다고 주장했기 때문에, 그의 가르침은 에우다이모니아주의적인 것으로 볼 수 있다.[14] 그는 덕이 쾌락을 가져다주기 때문에 덕을 추구해야 한다고 믿었다. 에피쿠로스의 핵심 주장은 덕 있는 삶이 가장 많은 쾌락을 만들어내는 삶이며, 그렇기 때문에 우리가 덕을 갖춰야 한다는 것이다. "에우다이몬적인 삶이 쾌락적인 삶"이라는 명제는 단순한 동어반복이 아니라, 쾌락과 고통의 부재가 에우다이모니아를 구성한다는 실질적이고 논쟁적인 주장이다.

에피쿠로스의 에우다이모니아주의와 플라톤, 아리스토텔레스의 에우다이모니아주의의 중요한 차이점은, 플라톤과 아리스토텔레스는 덕이 에우다이모니아의 구성 요소라고 본 반면, 에피쿠로스는 덕을 행복의 수단으로 보았다는 것이다. 아리스토텔레스는 에우다이모니아가 모든 사람이 원하는 것이라고 주장했으며(에피쿠로스도 동의), 에우다이모니아는 이성에 따라 덕 있는 활동을 하는 삶을 통해 가장 잘 달성된다고 생각했다. 덕 있는 사람은 도덕적, 지적인 훈련을 통해 옳은 일을 하는 데서 쾌락을 느낀다. 그러나 아리스토텔레스는 덕 있는 활동이 쾌락을 위해 추구된다고 생각하지 않았다. 쾌락은 덕 있는 행동의 결과일 뿐, 덕 있는 행동의 이유는 아니다. 아리스토텔레스는 우리가 에우다이모니아를 직접적인 목표로 삼는 것이 아니라, 이성의 요구에 따라 살 때 에우다이모니아를 달성한다고 보았다. 덕은 에우다이몬적인 삶의 가장 중요한 구성 요소이다.

반면, 에피쿠로스는 덕이 행복을 얻기 위한 수단이라고 주장했다. 그의 이론은 덕이 행복에 필수적이라고 주장한다는 점에서 에우다이모니아주의적이다. 그러나 덕은 에우다이몬적인 삶의 구성 요소가 아니며, 덕을 갖는 것이 에우다이몬적인 것과 동일하지 않다. 에피쿠로스에 따르면 덕은 행복과 도구적으로만 관련되어 있다. 즉, 아리스토텔레스는 쾌락을 얻기 위해 덕을 목표로 해야 한다고 말하지 않지만, 에피쿠로스는 이 주장을 지지한다.

3. 6. 스토아학파

제논은 스토아 철학을 시작했으며, 클레안테스(기원전 331–232년)와 크리시푸스(기원전 280년경~206년경)에 의해 강력하고 체계적인 통일성을 갖추게 되었다.[15] 제논은 행복을 "삶의 좋은 흐름"이라고 생각했고, 클레안테스는 "자연과 일치하는 삶"이라고 제안했으며, 크리시푸스는 "자연에 의해 일어나는 일에 대한 경험에 따라 사는 것"이라고 믿었다.[15] 스토아 윤리학은 에우다이모니즘의 특히 강력한 버전이다. 스토아 학파에 따르면, 덕은 에우다이모니아에 필요하고 충분하다. (이 논제는 일반적으로 플라톤의 초기 대화에 나오는 소크라테스에서 비롯된 것으로 여겨진다.)

전통적인 그리스의 아레테 개념은 신체적 강인함과 아름다움과 같은 비도덕적 덕을 포함하기 때문에 자선, 인내, 정직과 같은 기독교적 함의를 지닌 '덕'과는 약간 다르다. 그러나 스토아 학파의 아레테 개념은 도덕적 덕을 의미하는 기독교적 덕의 개념에 훨씬 더 가깝다. 기독교의 덕, 의로움, 경건함에 대한 이해와 달리, 스토아 학파의 개념은 자비, 용서, 자기 비하 (즉, 신 앞에서 완전한 무력함과 겸손을 선언하는 의례적 과정), 자선 및 자기 희생적 사랑에 큰 강조를 두지 않는다. (이러한 행동/사고 방식은 스토아 학파에 의해 반드시 거부되는 것은 아니지만, 고대 다른 철학자들에 의해 거부된다.) 오히려 스토아주의는 정의, 정직, 절제, 단순성, 자기 훈련, 결단력, 용기, 용기와 같은 상태를 강조한다 (이러한 상태는 기독교에서도 권장한다).

스토아 학파는 에우다이몬적인 삶이 도덕적으로 덕 있는 삶이라는 급진적인 주장을 한다. 도덕적 덕은 좋고, 도덕적 악은 나쁘며, 건강, 명예, 부와 같은 다른 모든 것은 단지 "중립적"이다.[15] 따라서 스토아 학파는 부와 육체적 아름다움과 같은 외부적 선이 실제로 전혀 좋지 않다고 말한다. 도덕적 덕은 에우다이모니아에 필요하고 충분하다. 이 점에서 그들은 견유학파 철학자인 안티스테네스와 디오게네스와 유사하며, 아리스토텔레스가 인정했던 것과 같은 외부적 선과 상황(예: 가족과 친구의 죽음과 같은 심각한 불행)이 가장 덕이 있는 사람에게서도 에우다이모니아를 빼앗을 수 있다고 생각했던 것과 같은 외부적 선과 상황이 에우다이모니아에 중요하지 않다고 부정한다. 이 스토아 학파의 교리는 윤리 철학 역사에서 나중에 이마누엘 칸트의 저술에서 다시 나타나며, 그는 "선의지"를 갖는 것이 유일한 무조건적인 선이라고 주장한다. 한 가지 차이점은 스토아 학파가 외부적 선을 좋지도 나쁘지도 않은 중립적인 것으로 간주하는 반면, 칸트의 입장은 외부적 선이 좋지만 행복을 달성하는 조건이 되는 한에서만 좋다는 것이다.

4. 현대적 관점

아리스토텔레스는 저서 ''니코마코스 윤리학''(1095a15–22)에서 ''에우다이모니아''를 '잘 행하고 잘 사는 것'으로 정의한다.[3] 이는 ''에우다이모니아''의 동의어가 잘 살고 잘 행하는 것임을 뜻하며, 표준 영어 번역에서 "행복은 잘 행하고 잘 사는 것이다"라고 할 때 '행복'이라는 단어가 그리스어 원어의 의미를 온전히 담아내지 못한다는 점에서 중요하다. 아리스토텔레스는 '행복'이 특정한 유쾌한 정신 상태를 의미하는 경향이 있는 반면, 에우다이모니아는 행복감을 느끼는 것 이상으로 포괄적인 개념이라고 주장한다. 행복감을 느끼는 데 기여하지 않는 사건도 에우다이모니아에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

에우다이모니아는 우리가 그 존재를 알면 행복하게 만드는 모든 것에 의존하지만, 그것을 아는지 여부와는 무관하다. 예를 들어, 악한 자녀를 둔 사람이 자녀의 악함을 모르고 그들이 잘 자랐다고 만족하며 기뻐하더라도(행복하더라도) 에우다이모니아적이라고 할 수 없다. 반대로, 자녀가 당신을 사랑한다는 사실을 모른다면, 그들의 사랑은 당신의 행복에 기여하지 않지만 에우다이모니아에는 기여한다. 즉, 에우다이모니아는 객관적으로 좋거나 바람직한 삶을 사는 것과 관련된다.

''에우다이모니아''와 ''행복''의 의미 차이 때문에 W. D. 로스는 '웰빙'을, 존 쿠퍼는 ''번영''을 대안으로 제시하기도 했다. 그러나 이들 번역어는 각각 문제를 안고 있어, 일부 현대 문헌에서는 그리스어 원어를 그대로 사용하여 ''에우다이모니아''로 표기하기도 한다.

4. 1. 현대 윤리학

20세기에 들어 에우다이모니아 개념과 고대 윤리 이론 전반에 대한 관심이 부활했다. G. E. M. 앤스콤은 자신의 논문 "현대 윤리 철학"(1958)에서, 의무 기반의 도덕관은 "입법자 없는 법"이라는 생각에 기초하기 때문에 개념적으로 모순된다고 주장했다.[16] 그녀는 십계명과 같은 방식으로 구상된 도덕 체계는 누군가가 이러한 규칙을 만들었을 때 성립한다고 주장한다.[17] 앤스콤은 고대인들, 특히 아리스토텔레스의 에우다이모니아적 윤리 이론으로의 회귀를 권하며, 이는 도덕을 인간의 도덕적 행위자의 이익과 안녕에 기반을 두고 있으며, 그러한 입법자에게 의존하지 않고도 이를 수행할 수 있다고 보았다.줄리아 드라이버는 ''스탠퍼드 철학 백과사전''에서 다음과 같이 설명한다.

> 앤스콤의 논문 ''현대 윤리 철학''은 공리주의, 칸트 윤리학, 사회 계약 이론에 대한 대안으로 덕 윤리의 발전을 자극했다. 이 논문에서 그녀의 주요 주장은 도덕 이론에 대한 세속적 접근 방식으로서, 그것들이 근거가 없다는 것이다. 그들은 "도덕적으로 해야 한다", "도덕적으로 의무가 있다", "도덕적으로 옳다" 등과 같은 개념을 사용하는데, 이는 법률적이며 도덕적 권위의 근원으로서 입법자를 필요로 한다. 과거에는 신이 그 역할을 수행했지만, 신을 이론의 일부로 배제하는 체계는 그러한 개념을 의미 있게 사용하는 데 적절한 기반을 갖추지 못하고 있다.[18]

4. 2. 현대 심리학

심리학 및 긍정 심리학에서 에우다이모니아 모델은 에릭 에릭슨, 고든 올포트, 에이브러햄 매슬로(욕구 계층)와 같은 연구자들의 자기 실현과 그 성취 수단에 대한 초기 연구에서 비롯되었다.[19]관련 이론에는 디너의 주관적 웰빙의 삼분 모델, 류프의 심리적 웰빙의 6요인 모델, 키스의 번성에 대한 연구, 셀리그먼의 긍정 심리학, ''진정한 행복'' 및 P.E.R.M.A. 이론 등이 있다. 행복, 번성, 삶의 질, 만족,[20] 의미 있는 삶과 같은 개념도 에우다이모니아와 관련이 있다.

일본의 이키가이 개념은 에우다이모닉 웰빙으로 묘사되는데, 이는 "자신이 즐기는 추구에 헌신하는 행동을 수반하며 성취감과 충족감과 관련이 있다."[21]

4. 2. 1. 긍정 심리학에서의 에우다이모니아

긍정 심리학에서 개발된 "에우다이모니아 웰빙 설문지"는 에우다이모니아의 6가지 차원을 다음과 같이 나열한다.[22]1. 자기 발견

2. 최고의 잠재력에 대한 인식된 개발

3. 삶의 목적과 의미에 대한 인식

4. 탁월함 추구에 대한 상당한 노력의 투자

5. 활동에 대한 강렬한 참여

6. 개인적으로 표현하는 활동에 대한 즐거움

현대 심리학에서의 에우다이모니아는 에릭 H. 에릭슨, 고든 올포트, 에이브러햄 매슬로 등에 의해 수행된 자기 실현 달성에 대한 초기 연구에서 비롯되었다.[26]

핵심 이론으로는 디너(Diener)의 주관적 행복 3부 모델, 래프(Ryff)의 심리적 행복 6요인 모델, 키이스(Keyes)의 번영에 관한 연구, 셀리그만(Seligman)의 긍정 심리학, 진정한 행복, PERMA 등이 있다. 관련 개념으로는 행복, 웰빙, 삶의 질이 있다.[27]

참조

[1]

백과사전

Virtue Ethics

http://plato.stanfor[...]

2007-07-18

[2]

뉴스

5 Things Happy People Do

http://www.huffingto[...]

2008-09-04

[3]

서적

The Nicomachean Ethics

https://books.google[...]

Oxford University Press

[4]

학술지

Aristotle's Legacy to Stoic Ethics

1968

[5]

학술지

Heralding ideas of well-being: A philosophical perspective

2019-11-26

[6]

뉴스

How "God" functioned in Socrates' life

http://www.ohiodialo[...]

DD: Religion

2008-09-19

[7]

인용

Crito

http://dx.doi.org/10[...]

Oxford University Press

[8]

백과사전

Ancient Ethical Theory

http://plato.stanfor[...]

2009-08-07

[9]

서적

The Republic

John Wiley & Sons, Inc.

[10]

인용

Plato's Ethics: An Overview

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2017

[11]

서적

Greek Buddha: Pyrrho's Encounter with Early Buddhism in Central Asia

http://press.princet[...]

Princeton University Press

[12]

문서

Outlines of Pyrrhonism

[13]

인용

Epicurus (341–271 BC)

http://dx.doi.org/10[...]

Routledge

[14]

웹사이트

Principal Doctrines

https://monadnock.ne[...]

[15]

백과사전

Stoicism

http://plato.stanfor[...]

2008-02-07

[16]

뉴스

The ethics of virtue: The Ethics of Virtue and the Ethics of Right Action

http://www.wutsamada[...]

wutsamada.com

2010-06-05

[17]

뉴스

Modern Moral Philosophy

http://www.philosoph[...]

Philosophy

1958-01

[18]

백과사전

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe: 5.1 Virtue Ethics

http://plato.stanfor[...]

2009-07-21

[19]

학술지

Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being

[20]

서적

Facts of Life: ten issues of contentment

Outskirts Press

2014

[21]

학술지

On the Concept of Well-Being in Japan: Feeling Shiawase as Hedonic Well-Being and Feeling Ikigai as Eudaimonic Well-Being

2018-06-01

[22]

학술지

Sustainable Well-Being: A Potential Synergy Between Sustainability and Well-Being Research

https://lup.lub.lu.s[...]

2011

[23]

서적

Aristotle's Psychology

Daniel N. Robinson

[24]

서적

Tragedy, the Greeks, and Us

[25]

백과사전

Virtue Ethics

http://plato.stanfor[...]

2007-07-18

[26]

학술지

Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being

[27]

서적

Facts of Life: ten issues of contentment

Outskirts Press

2014

[28]

뉴스

Virtue Ethics

http://plato.stanfor[...]

Stanford Encyclopedia of Philosophy

2007-07-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com