이반 치스차코프

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이반 치스차코프는 1900년에 태어나 1979년에 사망한 소련의 군인이다. 러시아 내전, 제2차 세계 대전에 참전했으며, 특히 제2차 세계 대전 중에는 여러 전선에서 군단을 지휘하며 소련 영웅 칭호를 받았다. 전쟁 후에는 소련 극동 지역에서 군을 지휘했으며, 1945년에는 북한 지역을 점령한 소련군의 사령관으로서 군정을 실시하며 북한 공산화에 영향을 미쳤다. 그는 북한의 수도를 평양으로 결정하는 데 관여했으며, 소련군에 의한 민간인 약탈, 강간, 산업 시설 반출 등에 대한 책임이 있다. 이후 소련으로 귀국하여 여러 군직을 역임하다가 1968년에 은퇴했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 소련의 4성장군 - 미하일 키르포노스

미하일 페트로비치 키르포노스는 제1차 세계 대전과 러시아 내전에 참전한 소련 군인으로, 독소 전쟁 초기에 남서 전선 사령관으로 참전하여 키예프 전투에서 전사 후 소련 영웅 칭호와 1급 조국전쟁 훈장을 받았다. - 소련의 4성장군 - 육군대장 (소련)

육군대장 (소련)은 소련군 장성 계급으로, 국방부, 총참모부 고위직, 군관구 사령관 등에게 수여되었으며, 국가보안위원회(KGB)나 내무부 수장에게도 부여된 영국/미국의 대장(General)에 해당한다. - 2급 수보로프 훈장 수훈자 - 안드레이 투폴레프

안드레이 투폴레프는 1888년에 태어나 1972년에 사망한 소련의 항공기 설계자이며, 전금속 항공기 설계를 개척하고 TB-1, TB-3, ANT-20, Tu-4, Tu-95, Tu-16, Tu-104 등 다양한 항공기를 설계했다. - 2급 수보로프 훈장 수훈자 - 바실리 스탈린

조세프 스탈린의 아들인 바실리 스탈린은 아버지의 권력으로 빠르게 승진하여 소련 공군 장성이 되었으나, 독소 전쟁 중 사고와 전후 행적으로 비판받았고, 스탈린 사후에는 수감 및 석방 후 알코올 중독으로 사망했다.

| 이반 치스차코프 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 출생일 | 1900년 9월 27일 (구 9월 14일) |

| 출생지 | 러시아 제국 트베리 현 카신스키 군 슬라브콥스코이 볼로스트 오트루브네보 |

| 사망일 | 1979년 3월 7일 |

| 사망지 | 소비에트 연방 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 모스크바 |

| 소속 | 소련 |

| 군 종류 | 붉은 군대 |

| 계급 | 상장 |

| 복무 기간 | 1918년 – 1968년 |

| 지휘 | |

| 지휘관 | 제8근위소총사단 제1근위군 제21군 제6근위군 제25군 제28군 제8근위군 |

| 참전 | |

| 전투 | 러시아 내전 제2차 세계 대전 |

| 훈장 | |

| 훈장 | 소련 영웅 |

2. 초기 생애와 러시아 내전 (1900-1921)

1900년 9월 27일, 러시아 제국 트베리 현의 오트루브네보 마을에서 노동자 가정의 아들로 태어났다. 러시아 내전이 한창이던 1918년 5월 1일, 붉은 군대에 자원 입대하여 제1 툴라 의용 연대에서 병사이자 하급 지휘관으로 복무를 시작했다. 소속 부대와 함께 툴라 현에서 일어난 봉기를 진압하는 데 참여했으며, 같은 해 11월부터는 보로네시 현에서 안톤 데니킨과 표트르 크라스노프가 이끄는 백군과 전투를 벌였다.

러시아 내전 종결 후에도 붉은 군대에 남아 복무했다. 1921년 5월, 로스토프나도누에서 티플리스로 이동하며 카프카스 전선 참모진을 수행했고, 6월 말에는 테미르한슈라에 주둔한 제1 다게스탄 여단의 소대장으로 임명되었다. 이 부대는 1922년 7월 제13 다게스탄 소총 사단 소속 제37 소총 연대로 개편되었다. 이후 약 15년간 소대장, 연대 기관총 부대장, 기관총 중대장, 기관총 대대장, 연대장 보좌관(인사 담당) 등 다양한 직책을 거쳤다.

1941년 바르바로사 작전으로 독소전쟁이 발발했지만, 치스차코프는 군단과 함께 소련 극동에 남아 프리모리예의 소련-만주국 국경을 방어했다. 같은 해 11월, 서부 전선으로 파견되어 64 독립 소총 여단의 지휘관으로 임명되었고, 1942년 1월에는 제8 근위 소총 사단의 지휘를 맡았다. 1942년 1월 17일, 그는 소장으로 진급했다.[1] 치스차코프는 모스크바 전투에서 이 두 부대를 모두 지휘했다.

1945년 8월, 소련-일본 전쟁이 막바지에 이르면서 이반 치스차코프가 지휘하는 소련 제25군은 만주 전략공세작전의 일환으로 한반도 북부로 진격했다. 일본의 항복 선언 이후, 제25군은 38선 이북 지역에 소련 군정을 실시하게 되었고, 치스차코프는 군정 사령관으로서 명목상의 최고 책임자가 되었다. 8월 26일 평양에 도착하여 일본군으로부터 항복을 받고 행정권을 이양받는 절차를 진행했다.[2][4]

1919년 4월부터 7월까지는 질병으로 잠시 전선을 떠나 휴가를 보냈고, 복귀 후에는 사라토프에 위치한 제11 예비 대대에서 병사로 복무했다. 1919년 12월에는 사라토프의 지휘관 기관총 학교에 입학하여 군사 교육을 받기 시작했다. 이 학교는 1920년 3월 노보체르카스크로 이전했고, 치스차코프는 같은 해 6월 학교를 졸업한 뒤 로스토프나도누의 제1 예비 연대로 배치되었다.

1920년 8월에는 제14 소총 사단 예하 제124 소총 연대로 자리를 옮겨 부소대장, 소대 ''스타르시나''(선임하사관 격), 소대장 등 지휘관의 길을 걷기 시작했다. 이후 제124 소총 연대 소속으로 제9군의 일원이 되어 북 코카서스 전선에서 싸웠다. 특히 1920년 11월부터는 다게스탄 지역에서 나즈무딘 고친스키가 일으킨 봉기를 진압하는 작전에 참여하여 아이마키 마을 근처와 보틀리흐 일대에서 치열한 전투를 경험했다.

3. 전간기 (1921-1941)

이 기간 동안 여러 차례 군사 교육 과정을 이수하며 지휘 역량을 키웠다. 1922년에는 제13 소총 사단 지휘관 재교육 과정을, 1924년부터 1925년까지는 블라디캅카스 보병 학교에서 중급 지휘관 재교육을 받았다. 또한 쿠스코보 시험장에서 기관총 훈련을 받았으며, 1929년부터 1930년까지는 고급 지휘관 양성 과정인 비스트렐 과정을 이수했다. 1926년에는 소련 공산당에 입당했다.

1936년 8월, 극동 지역으로 파견되어 특별 적기 극동군 소속 제92 소총 사단의 제1 참모부 부장을 맡았다. 같은 해 12월에는 해당 사단의 제275 소총 연대 지휘관이 되었고(1938년 1월 정식 임명), 1938년에는 대령으로 진급했다. 1938년 6월부터는 제1 독립 적기군 예하 제105 소총 사단을 지휘했으며, 1939년 7월에는 임시로 제39 소총 군단의 부사령관을 지냈다. 1940년 2월에는 블라디보스토크 보병 학교 교장으로 임명되어 교육 분야에서 활동했다. 독소전쟁 발발 직전인 1941년 3월, 다시 야전 지휘관으로 복귀하여 제39 소총 군단장에 임명되었고, 이 군단은 6월에 새로 창설된 제25군에 배속되었다.

4. 제2차 세계 대전 (1941-1945)

1942년 4월에는 북서부 전선과 칼리닌 전선 소속의 제2 근위 소총 군단 지휘를 맡았다. 토로페츠-홀름 공세 동안, 그의 군단은 제3 충격군의 일원으로 혹독한 겨울 환경 속에서도 최대 200km까지 진격하는 성과를 거두었다. 같은 해 9월, 돈 전선의 제1 근위군 사령관으로 임명되었으나, 곧이어 10월에는 제21군의 지휘를 맡게 되었다.[2]

치스차코프는 스탈린그라드 전투에서 제21군을 성공적으로 지휘했으며, 이 공로로 1943년 1월 18일 중장으로 진급했다.[1] 제21군은 스탈린그라드 전투에서의 뛰어난 활약으로 제6 근위군으로 명칭이 변경되었고, 치스차코프는 유럽에서의 전쟁이 끝날 때까지 이 군대를 계속 지휘했다. 1943년에는 쿠르스크 전투, 좌안 우크라이나 진격 작전, 그리고 드네프르 전투에서 제6 근위군을 이끌었다. 1944년 6월 28일, 그는 대장으로 진급했다.[3]

1944년 6월과 7월 초에 진행된 바그라티온 작전 동안, 치스차코프가 이끄는 제6 근위군은 네벨 근처에서 독일군을 격파하는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 작전에서 보여준 군대의 숙련된 지휘와 개인적인 용기 및 영웅심을 인정받아, 그는 1944년 7월 22일 소련 영웅 칭호를 수여받았다. 이후 발트 3국 탈환 작전에서도 활약하여, 1944년 남은 기간 동안 샤울리아이, 리가, 메멜 공세 등 주요 공세와 1945년 초 쿠를란트 포켓의 독일군 잔존 세력을 소탕하는 작전에서 군대를 지휘했다.[2]

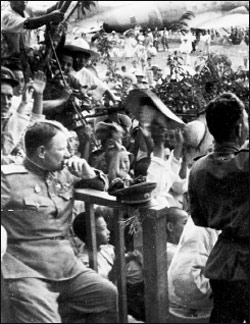

독일 항복 후인 1945년 6월, 치스차코프는 소련 극동으로 파견되어 해양군 집단 소속의 제25군을 지휘하게 되었다. 만주 전략 공세 작전 동안, 그의 25군은 제1 극동 전선의 일원으로서 하얼빈-기린 공세에 참여했다. 25군 예하 부대들은 일본군의 국경 요새를 돌파하여 8월 11일 라오허이산과 훈춘을 점령했다. 8월 12일에는 태평양 함대의 해군 보병과 협력하여 웅기와 라선을 점령했다. 계속된 진격으로 일본의 제3군과 제34군을 격파하고 왕청, 청진, 나남, 연길 등 주요 도시들을 해방시켰다. 처음에는 만주와 조선의 교통을 차단하고 일본군의 퇴로를 봉쇄할 계획이었으나, 일본의 항복 선언으로 전황이 급변하자 한반도로 진격 방향을 바꾸었다. 키릴 메레츠코프의 명령에 따라, 8월 24일에는 점령한 만주의 연길에서 비행기로 함흥에 도착하여, 구시부치 겐이치 제34군 사령관과 일본군의 무장 해제에 관한 협정을 체결하고, 기시 유이치 함경남도 지사 등에게 행정권 접수를 통고했다. 8월 26일에는 비행기로 평양에 도착하여, 평안남도 청사에 소련군 제25군단 사령부를 설치하고, 후루카와 가네히데 지사 및 조만식을 비롯한 인사들에게 행정권 접수를 통고했다. 8월 말, 25군은 평양 지역으로 이동했으며[2], 9월 초에는 38선에 도달하여 이후 북한 지역의 군정을 담당하게 된다.

5. 소련-일본 전쟁과 북한 군정 (1945-1947)

그러나 치스차코프는 야전 군인 출신으로 실제 정치 운영에는 깊이 관여하지 않았으며, 북한 지역의 소련 군정은 실질적으로 연해주군관구 군사위원 테렌티 스티코프 상장과 평양 현지의 제25군 군사위원 니콜라이 레베데프 소장이 주도했다. 치스차코프는 군정 사령관으로서 북한 지역의 수도를 함흥과 평양 중 평양으로 결정하는 중요한 결정에 관여했다.[8]

평양 진주 후 발표된 '치스차코프 포고문'[5]은 남한의 '맥아더 포고령'[6]과 비교되며 여러 해석이 존재한다.[7] 포고문의 내용과 달리, 소련 군정은 대중적 지지가 높았던 민족 지도자 조만식 등을 정치 과정에서 배제하고, 소련이 88 국제여단 시절부터 관리해 온 김일성을 지도자로 내세워 북한의 공산화를 강행하는 정책을 추진했다.

치스차코프는 군정 사령관으로서 당시 북한 지역에서 벌어진 소련군의 민간인 약탈 및 강간 등 각종 범죄 행위,[9][10] 일제가 남긴 산업 시설의 해체 및 소련 반출,[11] 그리고 반탁 운동이나 반공 시위를 무력으로 진압하는 과정에서 발생한 인명 피해[12][13] 등에 대한 직접적인 책임이 있다. 함흥 도착 당시 지역 유지의 재산을 빼앗았다는 소문[18]이 도는 등, 군 기강 해이에 대한 비판도 제기된다.

그는 1947년 3월 소련으로 귀국했으며,[14] 후임 사령관으로는 Геннадий Петрович Коротков|겐나디 페트로비치 코로트코프ru 중장이 부임했다.[15] 치스차코프는 이후 자신의 경험을 바탕으로 회고록 「제25군의 전투행로」를 남겼는데, 이는 북한의 공식 역사 서술과 비교되며 연구되기도 한다.[17]

5. 1. 소련-일본 전쟁

독소전쟁에서 독일이 항복한 후인 1945년, 치스차코프는 극동으로 이동하여 제1 극동 전선 예하의 제25군 사령관을 맡아 소련의 대일 참전에 참가했다.

소련 제1극동전선군 산하 제25군은 소련의 대일전 개시와 함께 1945년 8월 9일 만주를 거쳐 한반도 북부 지역으로 진격하기 시작했다. 초기 작전 목표는 만주와 조선의 교통을 차단하고 일본군의 퇴로를 봉쇄하는 것이었으나, 8월 15일 일본 천황이 라디오를 통해 무조건적인 태평양 전쟁 항복을 선언하면서 전황이 급변했다. 이에 따라 제25군은 한반도 북부 지역 점령 임무를 수행하게 되었다.

키릴 메레츠코프 원수의 명령을 받은 치스차코프는 8월 24일, 점령한 만주의 연길에서 비행기로 함흥에 도착했다. 그는 함흥에서 일본군 제34군 사령관 구시부치 겐이치 중장과 만나 일본군의 무장 해제에 관한 협정을 체결하고, 함경남도 지사 기시 유이치 등에게 행정권 접수를 통고했다. 당시 함흥과 평양 중 어디를 북한 지역의 중심으로 삼을지 결정되지 않았기 때문에 함흥에 먼저 들른 것으로 보인다.[3]

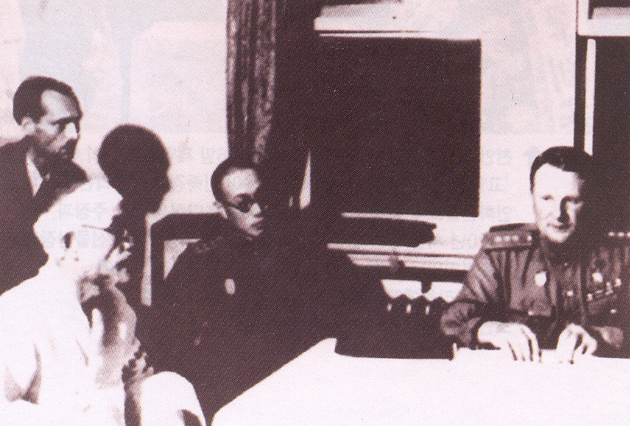

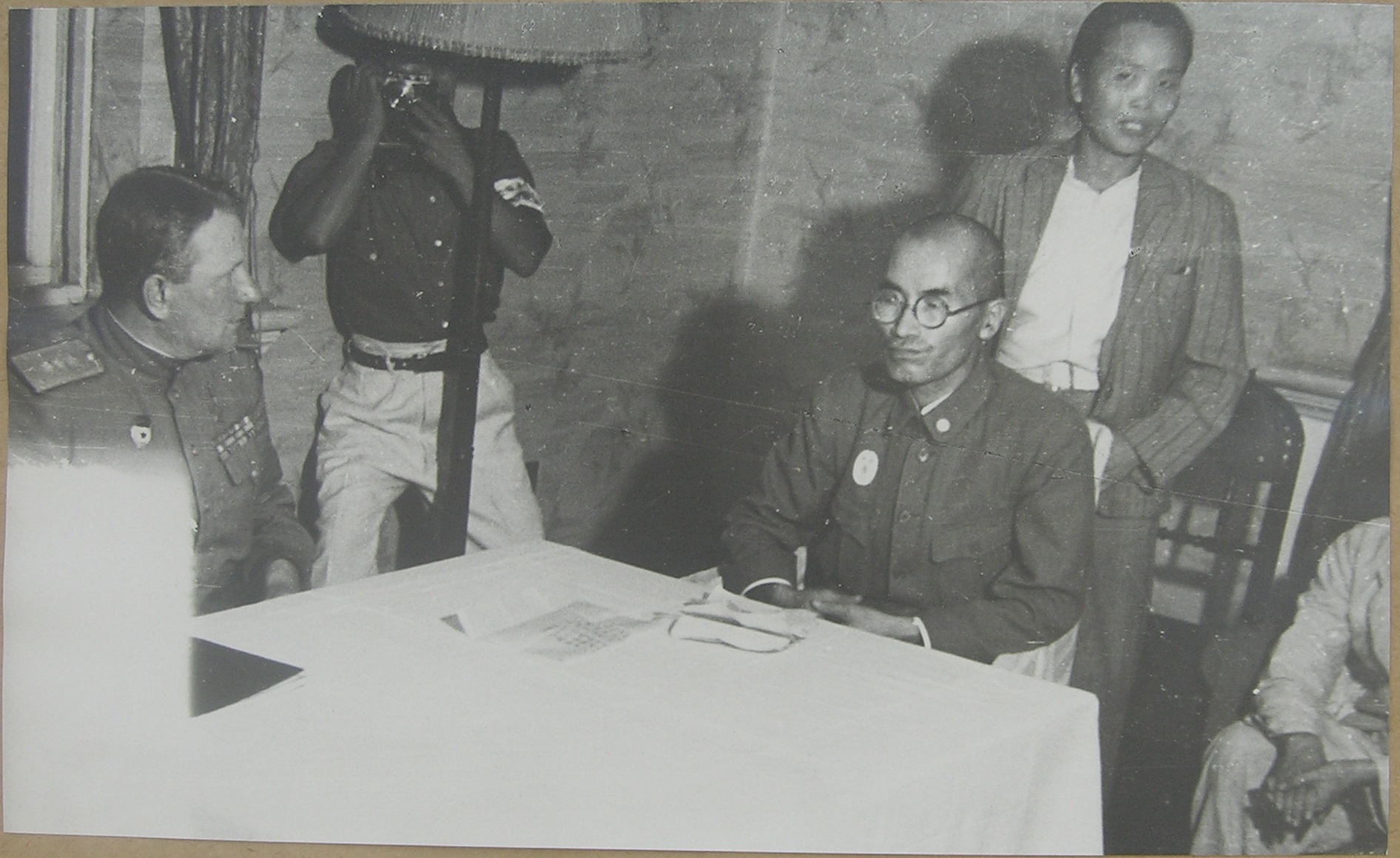

이틀 뒤인 8월 26일, 치스차코프는 비행기로 평양에 도착하여 평안남도 청사에 제25군 사령부를 설치했다. 그는 숙소인 평양 철도호텔로 일본군 평양사관구(平壤師管區) 사령관 다케시타 요시하루(竹下義晴) 중장을 불러 항복을 받았다. 이 자리에는 민족 지도자 조만식도 조선인 대표로 입회했다.[2] 같은 날 밤, 치스차코프는 평안남도 지사 후루카와 가네히데(古川兼秀)를 역시 철도호텔로 불러 행정권을 이관받았다.[4]

8월 말까지 소련 제25군은 38선 이북의 한반도 전역을 장악했으며, 사령관인 치스차코프 대장은 북한 지역 소련 군정의 명목상 최고 책임자가 되었다. 그러나 그는 야전 군인이었기 때문에 정치 문제에는 직접 개입하지 않았고, 소련 군정을 실질적으로 총지휘한 인물은 연해주군관구 군사위원 테렌티 스티코프 상장이었다. 평양 현지에서는 제25군 군사위원 니콜라이 레베데프 소장이 스티코프의 지시를 받아 군정을 실질적으로 운영했다.

평양에 도착한 치스차코프는 포고문을 발표했는데,[5] 이는 남한에 진주한 미군 사령관 더글러스 맥아더의 맥아더 포고령[6]과 비교되며 오늘날 여러 해석과 논란이 있다.[7] 포고문의 내용과는 달리, 소련은 북한 주민들의 의사와 무관하게 자신들의 정책을 강행했다. 대중적 지지가 높았던 조만식과 같은 민족 지도자를 배제하고, 88 국제여단에서 미리 훈련시킨 김일성을 내세워 북한을 공산화하는 방향으로 정치 공작을 진행했다.

소련 군정 사령관으로서 치스차코프가 내린 중요한 결정 중 하나는 북한 지역의 행정 중심지를 결정한 것이다. 연해주군관구 사령관 키릴 메레츠코프 원수의 지시에 따라 함흥과 평양을 놓고 검토한 끝에 평양을 수도로 결정했다.[8]

치스차코프는 소련 군정 기간 동안 발생한 여러 문제에 대해 직접적인 책임이 있다. 북한에 진주한 소련군 병사들이 민간인을 상대로 약탈, 강간 등의 만행을 저지른 사건,[9][10] 일제가 남긴 공장 설비 등 산업 시설을 해체하여 소련으로 반출한 것,[11] 그리고 반탁 운동이나 반공 의거를 무력으로 진압하면서 다수의 인명 피해를 낸 사건 등이 대표적이다.[12][13] 또한, 그가 함흥에 처음 도착했을 때 함경남도 지사의 장신구와 시계까지 압수했다는 소문이 당시 서울까지 퍼지기도 했다.[18]

치스차코프는 1947년 3월 5일 점령군 사령관직에서 물러나 소련으로 귀국했고,[14] 후임 사령관으로는 겐나디 페트로비치 코로트코프(Gennadii Petrovich Korotkov, 1898–1982) 중장이 부임했다.[15]

그는 이후 회고록 「제25군의 전투행로」를 남겼다. 소련으로 망명한 전 북한 외무성 부상 박길용(朴吉用)[16]은 김일성이 이끄는 조선인민혁명군이 일본군을 물리치고 조선을 해방시켰다는 북한의 공식 역사가 사실은 치스차코프의 회고록에서 '소련군 제25군'을 '조선인민혁명군'으로 바꾸어 표절한 것에 불과하다고 주장했다.[17]

5. 2. 북한 군정

소련 제1극동전선군 산하 제25군은 소련의 대일전 개시와 함께 1945년 8월 9일 북한 지역으로 진입했다. 1945년 8월 15일 일왕이 라디오로 무조건적인 태평양 전쟁 항복을 선언하자, 8월 말까지 소련 제25군은 북한 전역을 장악했다. 제25군 사령관인 이반 치스차코프 대장은 북한 소련군정의 명목상 최고 책임자가 되었다. 8월 26일 비행기로 평양에 도착한 그는 일본군 평양사관구(平壤師管區) 사령관 竹下義晴|다케시타 요시하루일본어 중장을 숙소인 평양 철도호텔로 불러 항복을 받았다. 이 자리에는 민족 지도자 조만식도 입회했다. 같은 날 밤, 치스차코프는 후루카와 가네히데(古川兼秀) 평안남도지사를 역시 철도호텔로 불러 행정권을 이양받았다.[4]

하지만 치스차코프는 야전 군인이었기 때문에 정치 문제에는 직접 개입하지 않았고, 소련군정을 실질적으로 총지휘한 인물은 연해주군관구 군사위원 테렌티 스티코프 상장이었다. 평양 현지에서는 제25군 군사위원 니콜라이 레베데프 소장이 스티코프의 지시를 받아 실무를 책임졌다.

평양에 도착한 치스차코프가 발표한 이른바 '치스차코프 포고문'[5]은 해방 정국에서 남한에 발표된 '맥아더 포고령'[6]과 비교되며 오늘날에도 여러 논의가 이루어지고 있다.[7] 그러나 포고문의 내용과는 달리, 소련은 북한 주민들의 의사와는 무관하게 자신들의 정책을 강행했다. 당시 대중의 높은 지지를 받던 민족 지도자 조만식을 제거하고, 각종 정치 공작을 통해 소련 제88국제여단에서 훈련시킨 김일성을 지도자로 내세워 북한의 공산화를 밀어붙였다.

치스차코프가 소련군정 사령관으로서 내린 주요 결정 중 하나는 북한의 수도를 정하는 것이었다. 연해주군관구 사령관 키릴 메레츠코프 원수의 지시에 따라 함흥과 평양을 두고 고민한 끝에 평양을 수도로 결정했다.[8]

그는 북한 점령 기간 동안 소련군 병사들이 자행한 민간인 약탈, 강간 등 각종 만행에 책임이 있다. 또한 일제 강점기에 건설된 산업 시설들을 해체하여 소련으로 반출한 것, 반탁 데모와 반공 의거를 무력으로 진압하며 많은 인명 피해를 낸 것 등에 대해서도 직접적인 책임이 있다.[9][10][11][12][13] 그가 함흥에 처음 도착했을 때 함경남도지사의 장신구와 시계까지 압수했다는 소문이 당시 서울까지 퍼졌다는 기록도 있다.[18]

치스차코프는 1947년 3월 소련으로 귀국했고,[14] 후임 사령관으로는 겐나디 페트로비치 코로트코프(Геннадий Петрович Коротков|겐나디 페트로비치 코로트코프ru, 1898–1982) 중장이 부임했다.[15]

6. 전후 (1947-1979)

1947년 2월에는 프리모르스키 군관구의 제5군 사령관으로 전보되었고, 1948년 4월 20일부터 1949년 4월 1일까지 보로실로프 고등 군사 아카데미에서 고등 학술 과정을 이수했다. 과정을 마친 후 벨로루시 군관구의 제28군을 지휘했다.

1953년 12월에는 독일에 주둔한 소련 점령군으로 전출되어 제8근위군을 지휘했으며, 1954년 9월에는 자캅카스 군관구의 제1부사령관이 되었다. 1957년 7월에는 소련 국방부 주 감찰국 산하 육군 감찰국으로 자리를 옮겨 감찰 장군으로 임명되었다. 또한 제2기(1946년~1950년)와 제4기(1954년~1958년) 소련 최고회의 대의원을 지내기도 했다.

1968년 7월 4일에 퇴역했으며, 이후 모스크바에서 거주하다가 1979년 3월 7일에 사망했다. 시신은 노보데비치 묘지에 안장되었다.[1]

7. 평가

이반 치스차코프는 제2차 세계 대전 종전 후 북한 지역에 진주한 소련군 제25군의 사령관이자 소련군정의 공식적인 최고 책임자였다. 그러나 실제 정치 문제에 대한 그의 관여 정도나 실권 행사 여부에 대해서는 다른 평가도 존재한다. 일부에서는 실질적인 군정 지휘는 연해주군관구 군사위원 테렌티 스티코프 상장과 현지의 제25군 군사위원 니콜라이 레베데프 소장이 주도했다고 보기도 한다.

그럼에도 불구하고, 그는 북한 점령 정책의 최종 책임자로서 당시 소련의 정책 수행 과정과 그 결과에 대한 비판에서 자유롭기 어렵다. 특히 해방된 조선의 자결권 문제, 김일성 중심의 정권 수립 과정, 소련군 주둔 중 발생한 각종 사건 및 민간인 피해 등과 관련하여 부정적인 평가가 제기된다.

7. 1. 부정적 평가

이반 치스차코프는 북한 소련군정의 명목상 최고 책임자였으나, 실제 정치 문제에는 깊이 관여하지 않았다는 평가도 있다. 실질적인 군정 지휘는 연해주군관구 군사위원 테렌티 스티코프 상장이 맡았고, 평양 현지에서는 제25군 군사위원 니콜라이 레베데프 소장이 스티코프의 지시를 이행하는 역할을 했다.

그럼에도 불구하고, 치스차코프는 북한 점령 정책의 최종 책임자로서 비판을 피하기 어렵다. 그가 평양에 도착하여 발표한 이른바 '치스차코프 포고문'[5]은 해방된 조선 인민의 자유와 독립을 보장하는 듯한 내용을 담고 있었으나[7], 실제 소련의 정책은 이와 달랐다. 소련은 주민들의 의사와 관계없이, 대중적 지지가 높았던 민족 지도자 조만식을 제거하고, 제88국제여단에서 훈련시킨 김일성을 지도자로 내세워 북한의 공산화를 강행했다. 이는 해방 후 조선 민족의 자결권을 침해하고 민주주의 원칙을 훼손한 행위로 평가받는다. 전 북한 외무 부상 박길용은 김일성이 이끄는 조선인민혁명군이 일본군을 물리치고 조선을 해방시켰다는 북한의 역사 서술이, 치스차코프의 회고록 「제25군의 전투행로」에서 '소련군 제25군'을 '조선인민혁명군'으로 단순히 바꿔치기한 것에 불과하다고 비판하기도 했다.[17]

또한, 치스차코프는 북한을 점령한 소련군 병사들이 자행한 민간인 약탈 및 강간 등의 만행[9][10]에 대한 지휘 책임을 져야 한다. 일제가 남긴 산업 시설을 해체하여 소련으로 반출한 것[11]과 반탁운동 시위 등 반공 의거를 무력으로 진압하며 다수의 인명 피해를 낸 것[12][13] 역시 그의 책임 아래 이루어진 일이다. 심지어 그가 함흥에 처음 도착했을 때 함경남도지사의 장신구와 시계까지 빼앗았다는 소문이 돌 정도로[18], 점령군 사령관으로서의 도덕성에도 의문이 제기된다.

8. 수상 내역

- 소련 영웅 (1944년 7월 22일)

- 레닌 훈장 2개

- 적기 훈장 5개

- 수보로프 훈장 3개 (1급 2개, 2급 1개)

- 쿠투조프 훈장 1급 2개

- 메달

- 외국 훈장 및 메달

9. 기타

회고록으로 「제25군의 전투행로」가 있다.

- I.M.치스차코프, 《第25軍의 戰鬪行路》, [https://unibook.unikorea.go.kr/material/view?materialScope=TOT&uid=CAT-00000000000000008 『(蘇聯 科學아카데미 東洋學硏究所 發行 1976년판) 朝鮮의 解放』], (서울 : 국토통일원, 1988) pp.13 ~ 81.

- I.M.치스챠코프, 「제25군의 전투행로」, [https://dl.nanet.go.kr/search/searchInnerDetail.do?controlNo=MONO1200939801 소련과학아카데미 편, 『레닌그라드로부터 평양까지 : 조선해방에 있어 소련장성 11인의 회고록』] (서울: 함성, 1989.05.01) pp.19 ~ 64.

소련으로 망명한 전 북한 외무 부상 박길용 (朴吉用, 1920~1997)[16]은 김일성이 이끄는 조선인민혁명군이 일본군을 물리치고 조선을 해방시켰다는 북한 역사책들의 주장은 치스차코프의 회고록 「제25군의 전투행로」에 나오는 내용 중 「소련군 25군」을 「조선인민혁명군」으로 바꾸어 옮겨적은 것에 불과하다고 비판했다.[17]

그가 북한으로 진주하는 소련군을 따라 처음 함흥에 도착했을 때 함경남도지사를 만나 사무 일체를 인계받으면서 지사가 몸에 지닌 장신구와 시계까지 압수했다는 소문이 서울에 퍼져 있었다고 전해진다.[18] 이는 북한에 진주한 소련군 병사들의 약탈과 부녀자 강간 등의 만행 기록과 증언[9][10][11][12][13]과 더불어 당시 소련군의 행태를 짐작하게 하는 일화이다.

참조

[1]

웹사이트

Чистяков Иван Михайлович

http://encyclopedia.[...]

Ministry of Defense of the Russian Federation

2020-04-08

[2]

뉴스

蘇軍(소군) 北韓(북한)서 日軍(일군) 항복받을 때 한국인 曺晩植(조만식)선생 유일 참석

http://newslibrary.n[...]

동아일보

1992-10-01

[3]

뉴스

(건국60주년) 북한에 진주한 소련군은

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2008-07-28

[4]

웹사이트

정권 이관의 광경: 1945년 8월 26일 밤 철도 호텔에서

http://archive.histo[...]

국사편찬위원회 전자사료관

[5]

웹사이트

북한 점령 치스차코프 대장의 포고문

http://contents.hist[...]

우리역사넷 - 국사편찬위원회

[6]

웹사이트

맥아더 사령부 포고 제1호(1945. 9. 9)

http://contents.hist[...]

우리역사넷 - 국사편찬위원회

[7]

웹사이트

오늘의 팩트 파인딩/ 現代史 왜곡의 원점- 교과서에 실린 ‘치스차코프 포고문’ 의 진실 검증!

http://factfinding.n[...]

factfinding.net

[8]

뉴스

(이휘성 어제와 오늘) 1940년대 말 북한 관리했던 소련 간부를 통해 본 北역사왜곡

http://www.dailynk.c[...]

DailyNK

2014-08-05

[9]

뉴스

1945년 北 진주 소련의 붉은 군대는 해방군 아닌 약탈군이었다

http://news.donga.co[...]

동아일보

2010-03-10

[10]

간행물

Untitled memorandum on the political and morale situation of Soviet troops in North Korea and the economic situation in Korea

http://digitalarchiv[...]

Wilson Center Digital Archive

1946-01-11

[11]

웹사이트

집단강간과 '다와이'… 짐승만도 못한 ‘야만적인 소련軍’ - 金鏶(現代史 체험수기 우수상 수상자)

http://www.chogabje.[...]

조갑제닷컴

2016-04-22

[12]

뉴스

平壤에 反託데모, 蘇軍 機關銃 亂射, 大同江水는 血海化 : 怨聲에싸인 僞造將軍 金日成

http://www.nl.go.kr/[...]

현대일보(現代日報)

1947-07-08

[13]

뉴스

광복 직후 소련군 만행 폭로…故 한경직 목사 ‘비밀청원서’ 발견돼

http://news.joins.co[...]

중앙일보

2017-08-16

[14]

웹사이트

치스티아코프 (1900-1979)

http://100.daum.net/[...]

다음백과

[15]

웹사이트

Gennadii Petrovich Korotkov (1898 – 1982)

http://www.generals.[...]

[16]

뉴스

러시아 망명 前 북한 외교부차관 박길용 (朴吉用, 1920~1997.07.12)씨 숙환 별세

http://news.joins.co[...]

중앙일보

1997-07-14

[17]

뉴스

김일성 대일 해방전 참가 못했다(비록 조선민주주의인민공화국:4)

http://news.joins.co[...]

중앙일보

1991-08-26

[18]

서적

소군정하의 북한-하나의 증언

국민사상지도원

1952

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com