이복남

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이복남은 1555년 강원도 명주에서 태어난 조선 중기의 무관이다. 그는 1588년 무과에 급제하여 선전관, 별장을 거쳐 비변사 낭관을 지냈으며, 임진왜란이 발발하자 나주 판관으로 웅치 전투에 참여했다. 이후 전라병마절도사를 역임하며 정유재란 당시 남원성 전투에서 북문을 지키다 전사했다. 사후 충장공의 시호와 선무원종공신에 책봉되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 육군 군인 - 권율

조선 중기의 문관이자 무장인 권율은 안동 권씨 출신으로, 늦은 나이에 문과에 급제하여 관료 생활을 시작, 임진왜란 때 행주대첩에서 승리하는 등 활약하여 도원수에 올랐으며 이몽학의 난을 진압하는 데에도 기여, 사후 영의정에 추증되고 선무공신 1등에 녹훈된 인물이다. - 허균 - 홍길동전

《홍길동전》은 조선 시대 사회 문제 속에서 서얼 출신 홍길동이 활빈당을 이끌고 의적 활동을 펼치다 율도국을 건설하는 이야기를 그린 한글 소설로, 사회 비판과 민중 영웅 제시를 통해 문학적, 사회적 가치를 인정받으며 다양한 매체로 각색되어 한국 문화의 주요 상징이 되었다. - 허균 - 이이첨

이이첨은 조선 중기 문신으로, 광해군 시대 대북파의 영수로서 임진왜란 때 공을 세워 선조의 총애를 받았고 광해군을 지지하여 권력을 잡았으나, 잔혹한 정치 행위로 인조반정 후 역적으로 몰려 참수당했으며, 그의 정치적 행보와 인물 평가는 현재까지도 다양하게 해석된다. - 권율 - 양호 (명나라)

양호는 명나라의 군인이자 관료로, 임진왜란 당시 경리로서 조선에 파병되었으며, 요동 경략으로 후금 토벌에 나섰으나 사르후 전투에서 패배하여 처형되었다. - 권율 - 김명원

김명원은 조선 중기 문신으로 이황의 문인이었으며, 정여립 모반 사건 수습 공로와 임진왜란 당시 도원수를 지낸 후 여러 판서를 거쳐 우의정과 좌의정에 이르렀고 재상으로 평가받았다.

| 이복남 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 이복남 |

| 한자 표기 | 李福男 |

| 로마자 표기 | I Boknam |

| 자 | 수보 |

| 시호 | 충장 |

| 출생일 | 1555년 6월 28일 |

| 출생지 | 강릉시, 강원도, 조선 |

| 사망일 | 1597년 8월 16일 |

| 사망 원인 | 분신자결 |

| 사망지 | 남원부 서봉면 남원읍성 |

| 국적 | 조선 |

| 직업 | 무신 군인 시인 |

| 종교 | 유교 (성리학) |

| 배우자 | 청주 한씨, 한곤의 딸 |

| 자녀 | 이경여 이경수 이경보 최시환의 처 |

| 부모 | 이준헌, 전주이씨 이명복 |

| 친척 | 이전 (할아버지) 이인남 (동생) 이덕남 (동생) 이광식 (증조부) 이용 (종조부) 이감 (종조부) 이승헌 (이복 삼촌) 이성헌 (5촌 당숙) 이희헌 (5촌 당숙) 이명남 (6촌 재종제) 한곤 (장인) 한덕원 (처남) 이구침 (외조부) |

| 군사 경력 | |

| 복무 | 조선 육군 |

| 복무 기간 | 1588년 ~ 1597년 9월 26일(음력 8월 16일) |

| 최종 계급 | 절충장군 수전라도 병마절도사 |

| 부대 | 조선 육군 |

| 지휘 | 전라도 병영 |

| 주요 참전 전투/전쟁 | 나주 전투 웅치 전투 웅현 전투 남원성 전투 임진왜란 정유재란 |

| 학력 및 관력 | |

| 학력 | 1588년 (선조 21년) 식년무과 병과 18위 급제 |

| 주요 이력 | 1588년 (선조 22) 식년무과 병과 급제 사후 증 자헌대부 병조판서 겸 지의금부사 가증 숭정대부 의정부 좌찬성 겸 판의금부사 |

| 서훈 | 1604년 (선조 37) 선무원종공신 1등 (宣武原從功臣一等) |

| 기타 정보 | |

2. 생애

1588년 무과 시험에 합격하였다. 1592년 임진왜란이 발발하자 나주 판관으로 복병장에 임명되어 웅치 전투에 참전했으나, 열세로 안덕원으로 후퇴했다.[1] 1597년 정유재란 때는 전라병사로서 지원군을 이끌고 남원성으로 갔으나, 병사들이 탈영하여 50명 정도만 남았다. 조방장 김경로, 산성별장 신호 등과 함께 결사적인 각오로 남원성에 입성, 남원성 전투에서 북문을 방어하다 전사하였다.[2] 명나라 장수 양원(楊元)은 성이 함락되기 직전 서문으로 탈출하였다.[2] 사후 조정에서는 그에게 충장공(忠壯公)이라는 시호를 내리고, 선무원종공신(宣武原從功臣)에 책봉하였으며, 좌찬성(左讚成)으로 추증하였다.

2. 1. 생애 초기

이복남은 1588년(조선 선조 21) 식년무과(式年武科)에 병과(丙科) 18위로 급제했다.[10] 선전관(宣傳官), 별장(別將)을 거쳐 1589년(선조 22) 비변사에서 무인을 채용할 때 변협(邊協) 등의 천거를 받고 비변사 낭관이 되었다.[11]2. 1. 1. 출생과 소년기

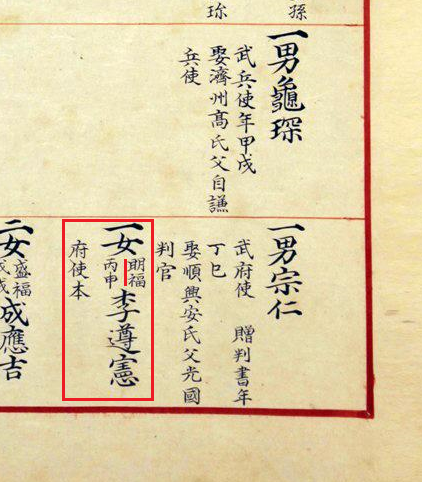

이복남은 1555년(명종 10) 6월 28일 강원도 명주(현, 강릉시)에서 흥덕현감과 갑산도호부사를 지낸 이준헌(李遵憲)과 어머니 전주이씨 이명복(全州李氏 李明福) 사이에서 둘째 아들로 태어났다.[6] 그는 이광식(李光軾)의 증손이었다.

아버지 이준헌은 무과(武科)에 급제하여 갑산도호부사 겸 갑산진병마첨절제사를 지냈으나 일찍 사망하였다. 고조부 이지방 대부터 무과에 급제하여 무반 가계를 형성, 증조부 이광식(李光軾), 할아버지 이전(李戩), 종조부 이용은 모두 무과에 급제, 변방의 장수로 활동하였다. 임진왜란 당시 생존했던 할아버지 이전은 1592년(선조 25) 4월 30일 파천이 결정되자 선조의 어가를 호위, 5월 평양을 거쳐서 6월 의주에 도착했다.

어머니 전주이씨 이명복은 평안도병마절도사 이구침(李龜琛)의 4녀 1남 중 장녀로[7], 정종의 왕자 수도정 이덕생(守道正李德生)의 5대손이다. 어머니 이명복은 선원록에 이름이 전한다.

위로는 형 이귀남(李貴男)이, 동생으로 이덕남(德男), 이인남(仁男)이 있었다. 형 이귀남은 43세에 일찍 사망, 두 동생 이덕남과 이인남은 모두 무과(武科)에 급제하였다.

어려서 글을 배웠으나 마음에 내키지 않아 그만두고 손오(孫吳)의 병법(兵法)을 익혀 무관(武官)이 되기로 결심한다. 교산 허균(許筠) 등과 가깝게 지냈는데, 허균에 의하면 어려서부터 비분 강개하는 큰 뜻이 있었다 한다. 손오(孫吳)의 병법(兵法)을 배워 그 대의를 통하였고, 평생 나라를 위해 몸바칠 것을 다짐하였다. 장순(張巡)ㆍ악비(岳飛)ㆍ문천상(文天祥)의 전기를 읽을 적마다 반드시 책을 덮고 눈물을 흘렸다 한다.[8] 허균은 그의 시 재주를 칭찬했고, 시문(詩文)을 지으면 나는 듯한 기략(氣略)이 있었지만 시 짓기를 탐탁잖게 여겼다 한다. 남을 대할때 고금(古今)의 흥망 성패를 담론하는 대목은 시원스러워서 들을 만하였으므로 남들이 다 기이하게 여겼다[8] 한다.

2. 1. 2. 과거 급제

허균의 성소부부고에 의하면 이복남은 시문(詩文)을 잘 지었지만 시 짓기를 탐탁잖게 여겼다 한다. 허균에 의하면 그는 문과(文科)에 응시하려다가 단념하고 무과에 응시하였다 한다.이복남은 보인(保人) 신분으로 1588년(조선 선조 21년) 3월 16일 식년무과(式年武科)에 병과(丙科) 18위로 급제[10]했다. 이후 선전관(宣傳官), 별장(別將)을 거쳐 1589년(선조 22) 비변사(備邊司)에서 무인을 불차 채용할 때 변협(邊協) 등의 천거를 받고 비변사 낭관이 되었다.[11]

2. 2. 임진왜란

1588년 무과 시험에 합격하였다. 1592년 임진왜란이 발발하자 나주 판관으로 복병장에 임명되어 웅치 전투에 참전했으나, 열세로 안덕원으로 후퇴했다.[1] 1597년 정유재란 때는 전라병사로서 남원성에 지원군을 이끌고 갔으나, 병사들이 탈영하여 50명 정도만 남았다. 그럼에도 불구하고 조방장 김경로, 산성별장 신호 등과 함께 결사적인 각오로 남원성에 입성했다.남원성 전투에서 북문을 방어하다 전사하였다.[2] 명나라 장수 양원(楊元)은 성이 함락되기 직전 서문으로 탈출하였다.[2] 사후 조정에서는 그에게 충장공(忠壯公)이라는 시호를 내리고, 선무원종공신(宣武原從功臣)에 책봉하였으며, 좌찬성(左讚成)으로 추증하였다.

2. 2. 1. 전주, 안덕원 전투

1592년(선조 25) 7월 안코쿠지 에케이(安國寺惠瑗)가 이끄는 일본군이 전주로 진격하기 위해 웅치로 몰려들었다. 김제군수 정담(鄭湛)이 웅치를 방어하는 임무를 맡았고, 나주판관 이복남은 선발대에 배치되었다. 황박(黃璞) 등 의병들도 다수 참전했다.[13] 일본군 선봉대 수천 명이 총을 쏘고 칼을 휘두르며 정면으로 돌격했으나, 조선군은 활로 쏘아 저항했고 일본군은 일단 물러났다.[14] 7월 7일 일본군 선봉대가 조총을 쏘며 웅치로 다시 올라왔으나, 완강한 저항에 부딪혀 후퇴했다. 다음날 늦은 아침, 일본군은 병력을 총동원하여 진격했다. 1선을 맡은 황박의 군대가 저지하다 밀려나자, 2선을 맡은 이복남의 군대가 나섰다. 일본군은 2선까지 뚫고 정상에 도달했다.[13] 이복남 등은 안코쿠지 에케이가 이끄는 일본군 부대와 싸웠으나 결국 패배하여 퇴각했고, 황박의 군사도 힘이 다해 무너져 퇴각했다. 화살이 다 떨어진 이복남은 안덕원(安德院) 계곡으로 후퇴했다가, 계곡으로 들어오는 왜군을 모두 섬멸하였다.2. 2. 2. 임진왜란 후반

1593년 5월 병력을 이끌고 충청도병마절도사 황진(黃進)의 군사와 만나 집결하였고, 같은 5월 조방장(助防將) 조의(趙誼) 등과 함께 군사를 거느리고 의령으로 갔다.[18][19] 그러나 병을 얻어 1593년 7월 5일 이시언(李時言)과 교체되었다가, 그해 7월 20일 다시 전라방어사에 임명되어 장수현(長水縣)에 주둔하였다.[20] 1593년 10월 훈련도정(訓鍊都正)에 임명되었다가[12], 1593년 12월 다시 충청조방장이 되었다. 1594년 7월 17일 요동으로 보낼 군관을 추천할 때 류성룡의 추천을 받았으나[21], 선발되지 못했다.1594년 8월 2일 남원부사 조의(趙誼)가 파면되자 남원부사 겸 전라조방장이 되었다가[22], 그해 10월 20일 사간원으로부터 술에 취해 주정을 한 일과 형벌을 지나치게 남용한다는 이유로 탄핵을 당했으나, 선조가 천천히 고민해보겠다며 반려시켰다.[23] 1595년 1월 27일 전라도병마절도사에 임명되었다. 이때 처외사촌 남궁율(南宮嵂)의 청을 듣고 홍우치(洪禹治)를 감금한 뒤 장형을 가해 장살한 일로 그해 8월 23일 사헌부로부터 남형(濫刑)하였다는 탄핵을 받고 파직되었다. 금부도사가 8월 24일에 출발했는데 9월 14일에 늦게 돌아왔다는 이유로 추고받기도 하였다. 그 뒤 복관, 1596년 1월 비변사에서 나주목사(羅州牧使)에 천거되고[24], 그해 3월 7일 비변사의 건의로 나주목사에 임명되었다.[25]

임진왜란을 당하여 날마다 군마(戎翰)를 훈련시키어 죽을 힘을 다하여 여러 번 적을 베고 기를 베어 바치니, 그 공으로 붉은 비단옷을 하사받았다.[8] 1597년 1월 27일 다시 전라도병마절도사에 임명되었다. 일본에 포로로 끌려갔던 강항(姜沆)은 적중봉소(賊中封疏)를 올릴 때, 이복남(李福男)은 아침에는 남원 부사이었다가 저물녘에는 나주 목사가 되고, 오늘은 방어사이었다가 내일은 절도사가 되곤 하니, 불가하다고 지적하기도 했다.[26] 1597년 4월 왜군 15만 명이 부산에 상륙하자 해안가로 올라오는 왜군을 막으러 전라남도 순천까지 내려갔다가 다시 되돌아온다.

그는 완력 있고 용감한 사람으로, 투석(投石) 잘하고, 발거(拔距) 잘하고, 활 잘 쏘는 자들을 특별히 모아 5백 인을 얻었다.[8] 이들을 막하(幕下)에 예속시켜 번갈아 숙직시켰다. 그리고 밤낮으로 같이 기거하면서 맛있는 음식을 안 먹고, 적은 것도 나누어 먹으니 휘하 병사들이 감동하였다.[8]

2. 2. 3. 정유재란

1597년(선조 30년) 8월 명나라와 일본의 회담이 결렬되어 정유재란이 발생하자, 이복남은 해안가로 들어오는 왜적을 섬멸하려 군사를 이끌고 해안가로 내려갔다. 순천, 광양까지 내려갔다가 8월 4일 일본군이 광양으로 상륙하자, 옥과(玉果)에 주둔하며 교전을 준비하였다. 그러나 남원성에서 구원을 요청하는 명나라 부총병 양원(陽元)의 청을 듣고 회군하였다.[27] 섬진(蟾津) 일대를 방어하며 왜군과 맞서려던 차였다.[8]이복남을 따르던 군졸 7백 명은 그를 따라 죽겠다고 맹세하고 함께 남원성으로 올라갔다. 8월 7일 이복남이 순천에서 옥과에 도착하니 현감 홍요좌(洪堯佐)가 단신으로 변고에 대비하고 있었다. 이복남이 거느리고 왔던 군사들도 흩어졌으므로 장교 50여 명만 거느리고 나아가다가 길에서 조방장 이순신의 휘하장군 양건당, 황대중, 김경로(金敬老)와 산성별장 신호(申浩)를 만나 매우 기뻐서 손을 잡고 함께 죽기를 맹세하고[28] 합류하였다. 회군 중 왜적이 차지할 우려가 있는 식량창고를 모두 불태워 소각했는데, 현지의 관료들과 아전들은 숨어있다가 통제사 이순신에게 이를 알리며 그를 무고하였다.

1597년 정유재란에서 이복남은 전라병사의 고위에 있었고, 일본군의 침공에 대응하기 위해 남원성으로 지원군을 이끌고 갔으나, 자군 병사들이 탈영하여 50명 정도로 감소하였다. 남원에 도착할 무렵에는 이미 일본군이 남원성 포위를 시작했지만, 조방장 김경로와 산성별장 신호 등과 함께 결사의 각오로 대로를 행진하여 일본군이 놀라 지켜보는 가운데 남문으로 입성하는 데 성공하였다.

같은 해, 일본군의 공격으로 남원성 전투가 시작되자 북문을 끝까지 지키다 전사하였다. 이때, 주장인 명나라의 양원(楊元)은 함락 직전에 서문으로 탈출하였다.[2]

2. 2. 4. 남원성 잠입

8월, 남원 전투에서 이복남이 동복(同福)에서 올 때 이미 왜군은 남원성에 당도하였다. 이복남이 천여 명의 군사를 이끌고 남원성에 도착하였을 때는 이미 왜군이 성곽을 포위하였다. 성으로 오는 길에 접반사 정기원, 방어사 김경로, 교룡산성 별장 신호 등을 만나 죽음으로써 전투에 임할 것을 다짐하였다.사나이 국은을 갚을때가 이날이 아닌가중국어

라며 동행하였다. 남원성 북문 앞에 이르러 죽음으로써 싸울 것을 선언하고, 살고 싶다면 떠나도 좋다고 선언하니 병사들은 그를 따라 행군하였다. 남원성 입구에 이르러 3천여 명의 병사들을 이끌고 죽음을 각오하고 성 남문 앞으로 집결, 행군하였다. 피리와 나팔을 불고 행군하는 이복남의 부대를 본 고니시 유키나카의 병사들은 소수의 병력으로 행군하는 그들을 보고 성문을 열어주었다.

이복남은 죽음을 각오하고 성 남문으로 들어가 성안에 있던 관민 1만 명, 병력 4천 명과 함께 분전하였다. 인근에 있던 그의 종사관 태우(太宇)의 친족 태귀생(太貴生), 태천생 등도 종족 수십 명과 가동 수백 명을 거느리고 이복남을 돕기 위해 남원성으로 들어왔고, 문기방(文紀房) 등 의병장들도 남원성으로 들어왔다.

1597년 정유재란 당시 이복남은 전라병사의 고위에 있었고, 일본군의 침공에 대응하기 위해 남원성으로 지원군을 이끌고 갔으나, 자군 병사들이 탈영하여 50명 정도로 감소하였다. 남원에 도착할 무렵에는 이미 일본군이 남원성 포위를 시작했지만, 조방장 김경로와 산성별장 신호 등과 함께 결사의 각오로 뿔피리와 북을 치면서 만복사 앞 대로를 행진하여 일본군이 놀라 지켜보는 가운데 남문으로 입성하는 데 성공하였다.[1]

2. 3. 남원성 전투와 전사

1597년(선조 30년) 8월 9일, 전라병사 이복남은 다른 장수들과 함께 포위를 뚫고 천여 명의 군사를 이끌고 남원성으로 들어왔다. 의연한 자세로 나팔과 호각을 불며 남원성 남문을 통해 포위된 남원성 안으로 들어왔다. 그 후 5일 동안 남원성 수비를 위한 처절한 전투가 계속되었다. 8월 12일 병력 다수가 죽자 그는 생존 장병에게 "나는 이미 나라를 위해 몸을 바치기로 허락하였다. 모든 장병은 최후의 일각까지 결전에 임하라"고 명령하고 교전하였다. 이때 군기시 소속 파진군(破陣軍) 병력 12명도 남원성에 들어와 함께 싸웠다.[29]8월 15일 이복남은 배속된 방어사 오응정, 조방장 김경로와 함께 북문을 지키고 있었다. 전세가 기울자 명나라 부총병 양원은 사람을 보내 이복남에게 수하의 군졸을 보내와 같이 탈출할 것을 권유하였으나, 그는 단호히 거절하였다. 그리고 부하에게 명령하여 땔나무로 쓰던 풀을 그의 주위에 쌓게 하여 성안에서 죽을 각오를 하였다. 부총병 양원은 서문(西門)으로 빠져나갔다. 이복남은 오응정, 김경로 등과 함께 대검을 빼어 들고 군졸들의 싸움을 독려하면서 사력을 다하며 분전하였다.

북문의 교룡산성 별장 신호(申浩)는 화살이 떨어지자 칼을 뽑아 들고 동문과 서문으로 오가며 적을 베었다. 가복이 탈출을 권유하였으나 오히려 가족에게 전하라며 이를 빼어 가복에게 주었다. 관민 1만 명, 전라도병영 병력 4천 명과 함께 5만 8천의 왜적과 필사항전을 하였으나 중과부적으로 패하였다. 고분군투한 보람 없이 접반사 정기원(鄭期遠), 부사 임현(任鉉), 판관(判官) 이덕회(李德恢) 등이 죽고, 병사 다수를 잃고 성은 함락되었다. 8월 16일 이복남은 군졸을 시켜 볏짚을 가져다가 자신의 둘레에 쌓고 불을 지르게 하여 분신자결하였다. 당시 그의 나이 43세였다.

그의 가복들은 그의 두발과 의류를 수습하여 돌아갔고, 이것으로 광주 신원리 산에 장례를 치렀다. 그가 타던 애마가 그의 갑옷과 투구를 물고 경기도 광주 신원리 집에 나타나 이것 역시 그의 두발, 의류와 함께 의관장을 하였다. 후일 그와 교분이 있었던 교산 허균은 성소부부고에서 이복남을 추모하는 뇌사를 지었다. 파진군 병사 12명 중 생존한 김효의 1명이 홀로 빠져 나와서 남원성이 함락된 사정을 서애 류성룡에게 전하였다.[30] 선조는 원야에서 충성을 다하다 죽었으니 장하도다며 녹공증직을 명하였다.

3. 사후

1615년(광해군 7) ~ 1617년(광해군 9) 홍문관 부제학 이성(李惺) 등이 편찬한 동국신속삼강행실도(東國新續三綱行實圖) 18권 중 제1권 복남수성(福男守城)편에 그가 남원성에서 순절한 내용이 실렸다.[31] 그의 가족들은 한때 평안도 영변에 유랑했으며, 처 청주한씨는 1597년(선조 30) 11월 28일 비변사에 구휼을 청하여 선조가 쌀을 지급하였다.[32] 셋째 아들 이경보는 전란 중 일본군에게 납치되어 야마구치현 조슈번에 보내졌다.

시신은 만인의총(萬人義塚)에 안장되었으며 시신을 대신한 투구와 갑옷은 경기도 광주군 낙생면 대장리 선영하에 천익장으로 장사되었다. 후일 다시 경기도 광주군 언주면 원지리(현 서울특별시 서초구 원지동 산83-2번지) 철곡부락 산에 안장되었다. 묘소 근처에는 증조부 이광식, 6촌 동생 이명남, 재종손 이서우 등의 묘소가 있고, 묘역 동남쪽 산아래에는 2011년 건립된 서울추모공원이 있다.

선조는 그에게 증 자헌대부 병조판서겸 지의금부사 오위도총부도총관을 내렸고, 1605년(선조 38년) 4월 16일 선무원종공신 1등(宣武原從功臣一等)에 추서하였다. 뒤에 증 숭정대부 의정부 좌찬성 겸 판의금부사 오위도총부 도총관에 추증되었고, 제천에 정려 충신문(忠臣門)이 세워졌다. 이복남의 정려문은 1971년 8월 충주시 주덕읍 당우리 521-1번지로 옮겨져 재건되었다.

신호, 정기원, 오응정, 임현 등과 함께 남원에서 전사한 이들의 위패를 모신 사당을 칠충신사라 하였으며, 1612년(광해군 4년) 충렬사(忠烈祠) 사액이 내려졌다. 충렬사는 대원군 집권 때 서원철폐령으로 헐렸다가 1964년 전라북도 남원군 남원읍 향교리 왕봉산 아래에 다시 재건되었다. 1615년(광해군 7년) 편찬된 《동국신속삼강행실도(東國新續三綱行實圖)》 3집, 충신도 권1에 그의 행적이 수록되었다. 1653년(효종 4) 김육은 황진의 향사(鄕祠)에 이복남을 추가 배향할 것과, 이원춘(李元春)의 포상을 함께 상소하였다.[33]

1711년(조선 숙종 37년) 6월 16일 충장(忠壯)의 시호가 내려졌다.[34] 1790년(정조 14년) 2월에는 정조가 사도세자의 현륭원으로 향할 때, 연로(輦路) 근처에 있는 이복남의 묘소를 치제하였다.[35]

전남 함평군 금송리의 금우사(錦宇祠)에 김수연(金壽淵) 5부자와 함께 배향되었다가 대원군의 서원철폐령때 훼철되었다.

4. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 아버지 | 이준헌(李遵憲) | 갑산도호부사 역임 |

| 어머니 | 전주 이씨 이명복(全州李氏 李明福) | 이구침(李龜琛)의 딸, 정종의 왕자 수도정 이덕생(守道正李德生)의 5대손 |

| 형 | 이귀남(李貴男) | 43세에 사망 |

| 동생 | 이덕남(李德男) | 임진왜란 때 전사 |

| 동생 | 이인남(李仁男) | 임진왜란 때 전사 |

| 부인 | 정경부인 청주한씨(貞敬夫人 淸州韓氏) | 한곤(韓梱)의 딸 |

| 장남 | 이경여(李慶餘) | |

| 차남 | 이경수(李慶受) | 이인남(李仁男)의 양자로 출가 |

| 삼남 | 이경보(李慶甫) | 정유재란 때 고니시 유키나가에게 납치되어 일본으로 끌려감 |

| 딸 | 우계이씨 | |

| 사위 | 최시환(崔時煥) | 경주 최씨 |

임진왜란 당시 지중추부사였던 할아버지 이전은 선조를 평안도 의주까지 호종하여 호성원종공신 3등에 녹선되었고, 숙부 이경헌, 이승헌과 동생인 남도 우후 이인남(李仁男)은 충주 탄금대에서 신립의 부관으로 전사하였다. 동생 이덕남(李德男)은 무과 급제 후 강원도 김화현감 재직 중 임진왜란을 만나 일본군과 교전 중 전사했다.[6]

일본군에게 납치되어 일본에 유질(留質)로 끌려간 아들 이경보(李慶甫)는 리노이에 씨(李家氏)로 창성하고 이름을 성현(聖賢)이라 개명하고 일본 여인과 혼인하여 자손을 두었다.[40] 이후 경보의 후손들은 죠슈 번에서 대대로 의사(醫師)로 활동하였다.

일본의 전 언론인이자 아사히 신문사 사장이며 문학박사인 리노이에 마사후미(李家正文)는 자신의 조상이 정유재란 때 고니시 유키나가에게 납치된 이복남의 셋째 아들인 이성현이라는 것을 알게 됐다.[41]

안면마비로 한국에 올 수 없었던[42] 리노이에 마사후미는 1980년 《찾아낸 2천년 전의 뿌리》라는 책을 출간하였다. 1982년 리노이에 마사후미는 가족을 대동하고 한국에 입국하여 경주 경주이씨 이알평사당과 표암봉, 강릉 우계 사당과 이복남의 묘소, 남원성, 남원 충렬사를 참배하였다.

5. 평가

선조는 이복남에게 자헌대부 병조판서 겸 지의금부사 오위도총부도총관을 증직하고, 1605년(선조 38년) 4월 16일 선무원종공신 1등에 추서하였다.[33] 이후 숭정대부 의정부 좌찬성 겸 판의금부사 오위도총부 도총관에 추증되었으며, 제천에 정려 충신문이 세워졌다. 이복남의 정려문은 제천 봉양면에 세워졌으나, 후에 관리 부재로 허물어져 1971년 8월 충북 충주시 주덕읍 당우리 521-1번지 새터마을로 옮겨져 복원되었다.

남원성 전투에서 함께 전사한 신호, 정기원, 오응정, 임현 등의 위패를 모신 사당은 칠충신사라 불렸으며, 1612년(광해군 4년) 충렬사(忠烈祠)로 사액되었다. 충렬사는 흥선대원군 집권 시 서원철폐령으로 훼철되었다가 1964년 전북 남원군 남원읍 향교리 왕봉산 아래에 재건되었다. 1615년(광해군 7년) 편찬된 《동국신속삼강행실도(東國新續三綱行實圖)》 3집 충신도 권1에 그의 행적이 수록되었다. 1653년(효종 4년) 잠곡 김육은 황진의 향사에 이복남을 추가 배향하고, 포상받지 못한 이원춘의 포상을 함께 상소하였다.[33]

1711년(조선 숙종 37년) 6월 16일 충장(忠壯)의 시호가 내려졌다.[34] 1790년(정조 14년) 2월에는 정조가 사도세자의 현륭원으로 향할 때, 연로 근처에 있는 창빈의 묘소와 정태화, 이복남, 이상집의 묘소, 이지란을 치제하였다.[35]

전남 함평군 금송리의 금우사(錦宇祠)에 김수연 5부자와 함께 배향되었다가 흥선대원군의 서원철폐령 때 훼철되었다.

6. 저작

충청도에 있던 이복남과, 피난가는 어가를 호위하던 할아버지 이전이 주고받은 편지서찰을 이복남의 4대손 이봉채가 엮은 《참판이공전조손주복첩 (參判李公-戩-祖孫往復帖)》이 있다.[8]

7. 기타

허균은 성소부부고에서 그가 시를 잘 지었다고 평가했다. 권율은 1596년 3월 4일 선조에게 이복남이 "문필(文筆)도 갖추었으며, 일찍이 나주 통판(羅州通判)이 되어 청백함으로 이름이 났습니다. 다만 기세가 너무 지나쳐 윗사람들을 멸시하는 것이 병통입니다"라고 평했다.[39] 이복남은 글과 시를 잘 지었으나 대부분 분실되었고, 남원 광한루에 시조 한 수가 전한다.

임진왜란 당시 지중추부사였던 할아버지 이전은 의주로 피난가는 선조를 호종하여 호성원종공신 3등에 녹선되었다. 숙부 이경헌, 이승헌과 동생인 남도 우후 이인남(李仁男)은 충주 탄금대에서 신립의 부관으로 전사하였고, 동생 이덕남(李德男)은 무과 급제 후 강원도 김화현감 재직 중 임진왜란 때 일본군과 교전 중 전사했다.

일본군에게 납치되어 일본에 유질(留質)로 끌려간 아들 이경보(李慶甫)는 리노이에 씨(李家氏)로 창성하고 이름을 성현(聖賢)으로 개명하고 일본 여인과 혼인하여 자손을 두었다.[40] 이후 경보의 후손들은 죠슈 번에서 대대로 의사(醫師)로 활동하였다.

일본의 전 언론인이자 아사히 신문사 사장이며 문학박사였던 리노이에 마사후미(李家正文)는 이가씨라는 특이한 성씨에 의문을 품고 80년간 자료를 추적하여 자신의 조상이 정유재란 때 고니시에게 납치된 이복남의 셋째 아들 이성현임을 알게 됐다.

작가이자 언론인으로 아사히신문, 요미우리신문에서 근무한 이가정문(李家正文)은 조선식 성 때문에 조선인이라 놀림받았다. 그는 자신의 성이 이가씨인 것에 의문을 품었으나 아버지는 알려주지 않고 사망했다. 백부에게서 집안이 조선에서 와 막부의 전의(의사)로 활동했으며 조선 왕족이라는 말을 듣고, 이가정문은 자신의 뿌리를 찾기 시작했다. 삼성그룹 이병철 회장이 이 사연을 듣고 1978년 일본에 온 길에 이가정문을 만나 소장하고 있던 이복남강군 묘비문 탁본을 내주며 도움을 주었다. 또한 삼중당 서건석 사장에게서 조선의 족보 만세대동보를 선물로 받았다.[41] 그는 왕족의 후손이라는 전설과는 달리 이복남을 거쳐 이알평까지 이어지는 혈통이었다.

안면마비로 한국에 올 수 없었던[42] 리노이에 마사후미는 1980년 《찾아낸 2천년 전의 뿌리》라는 책을 출간하여 이 사실을 발표하였다. 1982년 리노이에 마사후미는 가족을 대동하고 한국에 입국하여 경주 경주이씨 이알평사당과 표암봉, 강릉 우계 사당과 이복남의 묘소, 남원성, 남원 충렬사를 참배하여 화제가 되었다.

허균은 이복남이 전사하자 그를 추모하는 장편의 뇌사를 지어 추도하였다.

이복남의 사위 최시환(崔時煥)은 문과(文科)에 급제하였다.

참조

[1]

서적

壬辰戦乱史(文禄・慶長の役) 上巻

東洋図書出版

1977

[2]

서적

朝鮮人名辞書

朝鮮総督府中枢院

1937

[3]

간행물

萬曆戊子文武榜目

[4]

서적

성소부부고

[5]

실록

숙종실록

1711-06-16

[6]

기타

[7]

서적

璿源錄

[8]

서적

성소부부고

[9]

서적

연경재집

[10]

간행물

萬曆戊子文武榜目

[11]

실록

선조실록

1589-01-21

[12]

실록

선조실록

1593-10-03

[13]

서적

한국사 이야기 11:조선과 일본의 7년전쟁

한길사

2000

[14]

서적

국조보감

1592

[15]

서적

난중잡록 2(亂中雜錄二)

1592

[16]

서적

한국사 이야기 11:조선과 일본의 7년전쟁

한길사

2000

[17]

실록

선조실록

1593-05-27

[18]

서적

국조보감

1593

[19]

서적

난중잡록 2(亂中雜錄二)

1593

[20]

실록

선조실록

1593-07-20

[21]

실록

선조실록

1594-07-17

[22]

서적

난중잡록 3(亂中雜錄 三)

1594

[23]

실록

선조실록

1594-10-20

[24]

실록

선조실록

1596-01-18

[25]

실록

선조실록

1596-03-07

[26]

서적

간양록(看羊錄)

[27]

기타

[28]

서적

연려실기술

[29]

서적

징비록

[30]

서적

징비록

[31]

서적

동국신속삼강행실도(東國新續三綱行實圖)

[32]

실록

선조실록

1597-11-28

[33]

서적

잠곡유고

[34]

실록

숙종실록

1711-06-16

[35]

실록

정조실록

1790-02-12

[36]

간행물

사헌부에서 원적·신종·노경린·조숭조 등을 파직하도록 청하다

1553-05-14

[37]

웹사이트

http://koreandb.nate[...]

[38]

웹사이트

http://koreandb.nate[...]

[39]

간행물

도원수 권율을 인견하다

1596-03-04

[40]

서적

이후 그의 후손들은 조슈 리노이에 씨(長州李家氏)로 성씨를 정성(定姓)하고 일본에 귀화하였다

[41]

뉴스

60년간 외로운 추적 끝에 "한국인"뿌리 찾은 일 언론인

중앙일보

1980-10-04

[42]

뉴스

60년간 외로운 추적 끝에 "한국인"뿌리 찾은 일 언론인

중앙일보

1980-10-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com