인명구조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

인명구조는 해안에서의 익사 방지 및 구조에 중점을 둔 활동으로, 자원봉사자 또는 직업적인 라이프가드에 의해 수행된다. 서프 라이프세이빙은 바다에서의 인명구조를 의미하며, 라이프세이버는 자격증을 통해 구조와 안전 관리에 필요한 지식과 기술을 갖춘다. 인명구조는 스포츠로도 발전했으며, 심폐 소생술(CPR)은 생명을 구하는 중요한 기술 중 하나이다. 인명구조 활동에는 무선 통신, 레스큐 보드, 레스큐 튜브, IRB(팽창형 구명 보트) 등 다양한 장비가 사용되며, DRSABCD 단계를 통해 응급 상황에 대처한다.

흔히 '라이프세이빙'이라고 불리는 활동은 호주에서 시작된 서프 라이프세이빙과 구분될 수 있다. 서프 라이프세이빙은 주로 해안 지역에서의 익사 방지와 구조에 중점을 두는 반면, 라이프세이빙은 활동 범위를 해변에만 한정하지 않는다. 라이프세이빙은 연못, 호수, 강, 수영장뿐만 아니라 가정, 학교 등 다양한 환경에서 물 안전을 증진하는 것을 목표로 한다.[14] 이러한 포괄적인 활동 범위 때문에 스위스, 오스트리아, 카자흐스탄, 북마케도니아, 세르비아, 아제르바이잔, 체코, 슬로바키아와 같은 내륙국가들도 국제 라이프세이빙 연맹(ILS)의 정회원으로 활동하고 있다.

19세기 초까지만 해도 대부분의 선원들은 수영을 하지 못했고, 바다에 빠질 경우 구조될 가능성은 매우 희박했다. 당시 항해 선박은 신속하게 방향을 바꾸거나 구명정을 내리기 어려웠으며, 체계적인 구조 훈련도 이루어지지 않았다.[2] 이러한 상황에서 1804년 영국 해군 군함 HMS 빅토리에서 에드워드 플린 선임 선원이 동료를 구하기 위해 바다에 뛰어든 사례[3][4] 와 같이 개인적인 영웅적 행동에 의존하는 경우가 많았다.

2. 정의

라이프세이버들은 대개 자원봉사자로서 활동하며, 지역 클럽을 중심으로 조직되어 인명구조 자격 교육 및 일반 대중을 대상으로 한 물 안전 교육 등을 제공한다.

2. 1. 서프 라이프세이빙

바다에서의 라이프세이빙은 특히 '''서프 라이프세이빙'''(Surf lifesaving|영어)이라고 불리며, 주로 오스트레일리아에서 발전했다. 해류, 파도나 쓰나미, 조수나 해일, 위험한 해양 생물 등 해양 환경에 적합한 기술과 지식이 요구된다. 서프(해안)를 생략하고 라이프세이빙이라고 줄여서 부르기도 한다.

자원 봉사로서 라이프세이빙 활동을 하는 사람을 '''라이프세이버'''(Life Saver, 생명을 구하는 사람)라고 하며, 좁은 의미로는 라이프세이버 자격을 가진 사람만을 라이프세이버라고 부른다. 서프 라이프세이버는 바다를 전문으로 활동하는 사람이다. 라이프세이버는 순찰 구역별로 조직되는 LC, LSC(라이프세이빙 클럽) 또는 SLC, SLSC(서프 라이프세이빙 클럽)라는 클럽에 소속되어 활동한다. (예: 구주쿠리 LC)

서프 라이프세이빙 기술을 겨루는 데서 파생된 스포츠는 단순히 라이프세이빙이라고 불린다. ''자세한 내용은 라이프세이빙 (스포츠) 문서를 참고.'' 또한 라이프세이빙(스포츠) 선수, 구명용구인 튜브도 라이프세이버라고 불린다. '''프로 라이프세이버'''라고 할 때는 구명 활동의 프로가 아니라, 라이프세이빙 (스포츠)에서의 프로 선수를 지칭한다.

2. 2. 라이프가드

라이프세이빙을 직업으로 하는 사람은 '''라이프가드'''(생명을 지키는 자)라고 불린다. 이들은 풀타임 또는 파트타임으로 지방 공무원이나 스포츠 시설 직원으로서 근무하는 경우가 많다. 일본에서는 "아르바이트로 라이프세이버"라고 하는 경우가 있지만, 아르바이트로 고용된다면 "라이프가드"이다.

유럽, 미국, 호주의 해안 등에서는 평소부터 지방 자치 단체에 고용된 라이프가드가 순찰하며, 시즌 중 주말이나 휴일에는 본업을 따로 가진 자원봉사자가 라이프세이버로서 순찰에 참가하는 형태로 운영되기도 한다. ('Lifeguard'라는 한 단어는 물가의 라이프가드를 의미하지만, 'Life Guard'처럼 두 단어로 나뉘면 스위스나 영국의 근위 기병 라이프 가드 연대를 가리킨다.)

미국에서는 19세기 말부터 라이프가드의 고용이 시작되었고 이 명칭이 널리 보급되었다. 이 때문에 미국에서는 라이프세이버라는 호칭이 드물게 사용되며, 오히려 구명 부표에서 유래한 사탕 이름인 Life Savers|라이프 세이버스영어를 가리키는 경우가 더 많다. 또한 1989년부터 2001년까지 미국과 이후 전 세계에서 방영되어, 기네스 세계 기록에 따르면 역사상 가장 많은 시청자를 기록한[19] 텔레비전 프로그램 『SOS 해상 구조대』의 영향으로, 미국 영어권 밖에서도 라이프세이버를 라이프가드라고 부르는 경우가 늘어나 두 용어의 경계가 모호해지고 있다. 다만, 스포츠 선수로서 활동하는 경우 미국에서는 라이프가드라고 부르지만, 다른 나라에서는 여전히 라이프세이버라는 호칭을 사용한다.

2. 3. 구조원/감시원과의 관계

한국에서는 라이프세이버가 구조원이나 감시원과 동일시되는 경우가 많다. 그러나 구조 활동은 라이프세이빙 활동의 일부일 뿐이며, 모든 라이프세이버가 직접 구조 활동만을 수행하는 것은 아니다. 자원 봉사 단체에서는 구조 자격 취득을 목표로 훈련 중인 사람이 감시나 무선 연락을 담당하거나, 휠체어를 탄 라이프세이버가 경비 책임을 맡는 경우도 있어[20], 라이프세이버를 단순히 구조원과 동일시하기는 어렵다.

때로는 수영을 못하거나 경험이 부족한 학생 아르바이트를 감시원으로 고용하는 경우도 있다.[21] 반면, 라이프세이버는 자원 봉사자라 할지라도 구조와 안전 관리에 필요한 전문 지식, 기술, 체력, 수영 능력을 갖추고 있으며, 이는 자격증을 통해 증명된다. 감시원과 라이프세이버의 가장 큰 차이점은 라이프세이버가 단순한 감시를 넘어 적극적으로 사고를 예방하기 위한 다양한 활동을 수행한다는 점과, 여름철뿐만 아니라 연중 지속적으로 구조 기술을 연마한다는 점이다.

2. 4. 규정색

일본에서 판매되는 음료인 "라이프 가드"는 캐치프레이즈에 "서바이벌"이라는 단어가 포함되어 있어 패키지가 카모플라주 (녹색과 갈색)로 되어 있지만, 라이프가드 및 라이프세이빙의 국제 규정색은 '''빨간색과 노란색'''이다.

해변 등에서는 직사각형 깃발을 상하 두 개의 직사각형으로 분할하여 상반부가 빨간색이고 하반부가 노란색인 이색 깃발 2개를 사용한다. 라이프가드나 라이프세이버가 감시하며 안심하고 유영할 수 있는 구역은 이 두 개의 이색 깃발 사이("Between the flags")로 국제적으로 정해져 있다. 일본에서는 아직 완전히 보급되지 않아 라이프세이버가 활동하는 해수욕장의 약 절반[22]에서 사용되고 있다. 이 이색 깃발은 해상에서 선박끼리 사용하는 국제 신호기에서 "해상 추락자 발생, 구조 요망"을 나타내는 빨간색과 노란색의 O기(오 기)에서 유래되었으며, 1930년대부터 호주의 서프 라이프세이빙계에서 사용되어 왔다.[23] 이 두 색은 트리아지에서도, 중증 환자(빨간색), 조기 처치가 필요한 환자(노란색)라는 구명 활동의 단계 구분에 사용되고 있다. 또한 국제 표준화 기구의 안전색(ISO 3864)이나 물가에서의 안전 표지 색(ISO 20712)으로 정해져 있다. 일본 공업 규격의 안전 색채(JIS Z 9101)에서도 빨간색은 위험, 노란색은 주의를 환기하는 의미를 가지고 있다.[24]

그 때문에, 세계 각국의 각 자치단체에서 활동하는 라이프세이버의 유니폼은 빨간색과 노란색의 이색이며, 트레이드마크인 수영모(패트롤 캡)도 네 부분으로 나누어 번갈아 빨간색과 노란색을 넣은 이색 모자이다. 라이프가드나 라이프세이빙(스포츠)의 유니폼도, 바다를 나타내는 파란색이나 흰색과 함께 빨간색이나 노란색이 채용되는 경우가 많다.

사업을 세계적으로 전개하고 있는 독일의 운송 회사인 DHL은 여러 국가에서 라이프세이빙 단체의 공식 스폰서 및 파트너가 되고 있다. 예를 들어 호주의 라이프세이버의 유니폼은 모두 DHL의 기부로[25], 뉴질랜드도 4000벌의 유니폼과 구명 장비 기부[26]를 받았으며, 아시아 태평양 지역 라이프 세이빙 선수권 대회도 DHL 오세아니아가 협찬했다. 일본 라이프 세이빙 협회도 2004년에 DHL과 5년간의 파트너 계약을 맺어, 전일본 종목별 선수권 대회가 DHL 서프 카니발로 개명되었다. DHL의 로고와 코퍼레이트 컬러도 빨간색과 노란색이기 때문에, 일본 및 국외 라이프세이버의 유니폼이나 구명 장비를 자세히 보면 DHL의 로고가 당당하게 붙어있는 경우가 있다.

3. 역사

체계적인 인명 구조 활동의 필요성을 절감한 윌리엄 힐러리 경은 1808년부터 맨 섬에서 해상 사고의 심각성을 목격하고 전국적인 구명정 서비스 창설을 추진했다. 그의 노력은 런던의 박애주의자들과 영국 국회의원들의 지지를 얻어 1824년 영국에서 세계 최초의 인명 구조 단체인 생명 보존을 위한 왕립 해난 구조 협회(Royal National Lifeboat Institution|로열 내셔널 라이프보트 인스티튜션eng, '''RNLI''') 설립으로 이어졌다.[10] RNLI는 설립 초기부터 활발한 구조 활동을 펼쳤으며, 대표적으로 1830년 더글러스 항구 인근에서 좌초된 ''세인트 조지''호 선원들을 성공적으로 구조했다.

영국 RNLI의 설립 이후, 유럽의 여러 국가와 미국 등에서도 유사한 인명 구조 단체들이 속속 등장하기 시작했다.[11] 국제적인 협력의 필요성 또한 대두되어, 1878년 프랑스 마르세유에서 첫 국제 회의가 열렸고[12], 1910년에는 국제 기구인 FIS(Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique|페데라시옹 앵테르나시오날 드 소브타주 아카티크프랑스어)가 설립되었다.[12] 이후 1971년 월드 라이프 세이빙(World Life Saving, WLS) 창설을 거쳐, 이 두 기구는 1993년 국제 인명 구조 연맹(International Life Saving Federation|인터내셔널 라이프 세이빙 페더레이션eng, '''ILS''')으로 통합되어 오늘날에 이르고 있다.

3. 1. 유럽

19세기 초 유럽에서는 대부분의 선원들이 수영을 하지 못했고, 수영은 단순히 여가 활동으로 여겨졌다. 선박 위 높은 곳에서 작업하거나 돛을 조절하는 일은 항상 위험했으며, 작은 실수로도 갑판이나 바다로 추락할 수 있었다. 당시 항해 선박은 신속하게 방향을 바꾸거나 구명정을 내리기 어려웠고, 선원들은 구조 훈련을 받지 않아 구조 가능성은 희박했다. 특히 파도가 치는 바다에서는 물에 빠진 사람을 찾기조차 어려웠다.[2]

1804년 9월 12일, 영국 해군 군함 HMS 빅토리의 항해일지에는 주목할 만한 해상 구조 기록이 남아있다. 제임스 아치볼드라는 수병이 바다에 빠지자, 에드워드 플린 선임 선원(master's mate|마스터즈 메이트eng)이 즉시 물에 뛰어들어 그를 구출했다.[3][4] 이 광경을 목격한 호레이쇼 넬슨 제독은 플린의 영웅적인 행동에 감명받아 그를 즉시 HMS 비턴의 중위로 진급시켰다.[5][6][7]

유럽 최초의 체계적인 인명 구조 단체는 1824년 영국에서 윌리엄 힐러리 경에 의해 설립된 생명 보존을 위한 왕립 해난 구조 협회(Royal National Lifeboat Institutioneng, '''RNLI''')이다.[10] 1808년부터 맨 섬에 거주했던 힐러리 경은 아일랜드 해의 거친 환경 속에서 많은 선박이 맨크스 해안에서 난파되는 것을 목격했다. 그는 훈련된 선원들이 운영하는 전국적인 구명정 서비스 창설을 구상했지만, 해군성의 반응은 미미했다. 그러나 런던의 박애주의적인 인사들과 두 명의 영국 국회의원(로버트 윌슨, 조지 히버트)의 도움으로 1824년 '난파선으로부터 생명을 보호하기 위한 전국 협회'가 설립되었다. 이 협회의 초기 구조 활동 중 하나는 더글러스 항구 입구 코니스터 록에서 좌초된 패킷선 ''세인트 조지''호 구조였으며, 힐러리 경도 직접 참여하여 성공적으로 모든 인명을 구조했다. 30년 후 협회는 현재의 이름인 '왕립 해난 구조대'로 변경되었고, 힐러리 경의 공적을 기려 첫 번째 신형 구명정이 맨 섬 더글러스에 배치되었다.

영국의 RNLI 설립 이후, 다른 유럽 국가들에서도 유사한 인명 구조 단체들이 설립되었다.[11]

| 국가 | 설립 연도 |

|---|---|

| 벨기에 | 1838년 |

| 덴마크 | 1848년 |

| 스웨덴 | 1856년 |

| 프랑스 | 1865년 |

| 독일 | 1885년 |

| 오스만 제국 | 1868년 |

| 러시아 제국 | 1872년 |

| 이탈리아 | 1879년 |

| 스페인 | 1880년 |

17세기부터 18세기에 걸쳐 인명 구조 활동의 역사가 긴 프랑스(나폴레옹 전쟁 시기 시작된 트리아지, 전문 소방관 제도 등), 국토의 4분의 1이 해수면 아래인 네덜란드, 수영장 건설 붐이 일었던 영국 등에서는 물에서의 위험 방지와 수난 구조를 위한 라이프세이빙 기법이 발전했다.

국제적인 협력의 필요성이 대두되면서 1878년 프랑스 마르세유에서 최초의 국제 인명 구조 회의가 열렸다.[12] 이후 1910년, 최초의 국제 인명 구조 기구인 '''FIS'''(Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique|페데라시옹 앵테르나시오날 드 소브타주 아카티크fra)가 공식적으로 설립되었다.[12] FIS의 초기 회원국은 프랑스, 벨기에, 영국, 아일랜드, 독일, 오스트리아, 룩셈부르크, 스위스, 덴마크, 스웨덴, 불가리아, 폴란드, 오스만 제국, 알제리, 튀니지 등 대부분 유럽 국가들이었다.

1971년에는 오스트레일리아, 영국, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국, 미국이 주축이 되어 또 다른 국제 기구인 월드 라이프 세이빙(World Life Savingeng, WLS)을 설립했다. 이후 FIS와 WLS는 1993년 벨기에 뢰번에 본부를 둔 국제 인명 구조 연맹(International Life Saving Federationeng, '''ILS''')으로 통합되어 현재에 이르고 있다.

3. 1. 1. 영국

1774년, 영국에서는 익사자의 소생 활동을 위해 로열 휴메인 협회(Royal Humane Society영어)가 창립되었다. 이 협회는 영국 각지에 구명용구를 설치하고, 구명 활동을 한 사람에게 상금이나 메달을 수여하며 표창하는 등 현재까지 활동을 이어가고 있다.1891년에는 당시 수영 유럽 챔피언이었던 윌리엄 헨리( William Henry영어)가 로열 휴메인 협회에 라이프세이빙 기술 발전과 교육의 필요성을 강조했다. 이를 계기로 영국과 아일랜드에서 라이프세이빙 활동을 총괄하는 스위머스 라이프세이빙 협회가 창립되었고, 같은 해 라이프세이빙 협회로 이름을 바꾸었다. 1904년, 에드워드 7세로부터 "로열" 칭호를 받아 로열 라이프세이빙 협회(Royal Life Saving Society영어, 약칭 '''RLSS영어''')가 되었다.[27]

현재 영국의 로열 라이프세이빙 협회(RLSS) 공인 클래스는 주로 자원봉사자들이 가르치며, 학생은 10대가 많다. RLSS 브론즈 메달리온(Bronze Medallion영어)은 100년의 역사를 가지고 있으며, 13세 이상으로 20시간의 훈련을 거쳐 합격한 사람에게 수여된다. 영국 정부 내무성은 14세부터 25세까지의 청소년을 대상으로 에든버러 공작상( The Duke of Edinburgh's Award영어)이라는 저명한 상을 운영하고 있는데, RLSS 브론즈 메달리온이 이 상의 수상 조건을 충족하기 때문에[28], 상을 계기로 라이프세이빙을 시작하는 젊은이도 많다.[29]

3. 2. 오스트레일리아

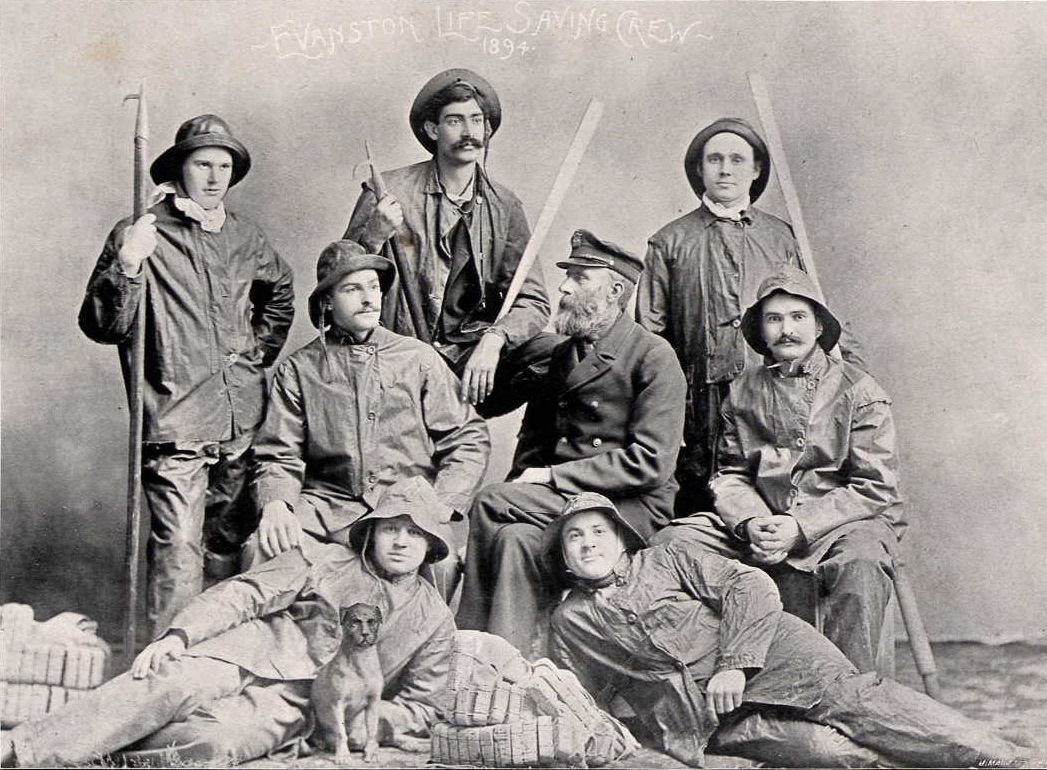

영국의 인명 구조 활동은 1894년 당시 영국의 식민지였던 캐나다와 오스트레일리아로 전파되어, '''Royal Life Saving Society Australia|로열 라이프세이빙 협회 오스트레일리아 지부eng''' (RLSSA)와 캐나다 지부가 설립되었다.

오스트레일리아는 따뜻한 기후와 긴 해안선을 가지고 있어 바다 수영을 즐기려는 사람이 많았으나, 당시에는 낮 시간에 공공장소에서 수영하는 것이 금지되어 있었다.[30] 시드니 주민들의 노력으로 1902년경부터 해안이 개방되면서 해수욕 인구가 폭발적으로 증가했지만, 동시에 물놀이 사고도 잦아졌다. 초기에는 자원 봉사자들이 구조 활동을 했으나, 점차 해안에서의 조직적인 자원봉사 구조 활동인 서프 라이프세이빙(Surf lifesaving)으로 발전했다. 세계 최초의 서프 라이프세이빙 조직이 시드니에서 결성되었고, 1907년 10월 10일에는 뉴사우스웨일스 주 전역을 아우르는 조직인 Surf Bathing Association of New South Wales|서프 배싱 협회 뉴사우스웨일스eng (SBANSW)가 되었다. 오스트레일리아는 이 해를 서프 라이프세이빙의 원년으로 삼아, 활동 100주년이 되는 2007년을 "서프 라이프세이버의 해"(Year of the Surf Lifesavereng)로 지정하고 기념행사를 열었다.[31]

1909년에는 유급으로 인명 구조 활동을 하는 라이프가드 제도가 도입되었다. 1924년 SBANSW는 전국 조직으로 확대되면서 바다에서의 인명 구조를 담당하는 '''Surf Life Saving Australia|오스트레일리아 서프 라이프세이빙 협회eng''' (SLSA)로 이름을 바꾸었고, 기존의 RLSSA는 바다 이외의 수난 구조를 담당하게 되어 역할이 나뉘었다.

1915년경 듀크 카하나모쿠에 의해 서핑이 전해졌고, 1930년경에는 Surf ski|서프 스키eng가 도입되었다. 1923년에는 여성이 처음으로 오스트레일리아의 라이프세이버 자격인 SLSA Bronze Medallion|브론즈 메달리온eng을 취득했지만, 여성이라는 이유로 메달을 받지 못하고 해안 순찰에도 참여할 수 없었다. 여성이 공식적으로 라이프세이버 활동을 시작한 것은 1980년 이후였다.[31]

1953년에는 기존의 영국군 매뉴얼을 따르던 군대식 훈련에서 벗어나 현장 상황에 맞는 오스트레일리아 자체 매뉴얼이 만들어졌으며, 이때 심폐 소생술(CPR)이 도입되었다. 1950년대에는 캘리포니아 주 말리부의 이름을 딴 Malibu Surfboard|말리부 보드eng라는 롱보드가 도입되었고, 1960년경에는 기존의 합판이나 발사 대신 폴리우레탄과 유리 섬유 섬유 강화 플라스틱으로 만든 말리부 보드가 널리 보급되었다.[32]

오스트레일리아 서프 라이프세이빙 협회(SLSA)는 1971년 뉴질랜드, 영국, 남아프리카 공화국, 미국 등과 함께 국제 조직인 '''World Life Saving|월드 라이프세이빙eng'''(WLS)을 설립하는 데 중심적인 역할을 했다. WLS는 주로 환태평양 국가들을 중심으로 구성되었다.

SLSA는 주로 해안 지역에서 활동했지만, 2004년에는 통신 회사 텔스트라와 협력하여 "해안에서 내륙으로의 교육"(Beach To Bush programeng) 프로그램을 시작했다. 이는 해안 익사자 중 상당수가 바다에서 50km 이상 떨어진 내륙 거주자라는 통계에 기반한 것으로, 내륙 지역 초등학생을 대상으로 해양 안전 교육을 실시하는 프로그램이다. 라이프세이버들이 오스트레일리아 전역의 초등학교를 방문하여 바다뿐만 아니라 일반적인 물가 안전 수칙을 가르치고 있다.[33]

2007년 기준으로 SLSA 소속 클럽은 약 300개, 회원은 약 11만 3천 명이며, 이 중 약 40%가 여성이다.[31] 오스트레일리아에서 라이프세이빙은 인지도가 매우 높으며, 관련 스포츠는 국기처럼 여겨진다. 텔레비전 중계 외에도 라이프세이빙 협회의 상업 광고가 제작될 정도이다.[34]

3. 3. 미국

18세기부터 19세기에 걸쳐 미국에서는 해안에서의 난파선 구조를 목적으로 자원봉사 단체들이 활동하기 시작했다. 이러한 활동은 1848년에 이르러 국가 기관인 미국 생명 구조 서비스(미국 생명 구조 서비스)의 설립으로 이어졌다. 이 기관은 1915년 미국 재무부 산하의 미국 세관 감시선 서비스(미국 세관 감시선 서비스)와 합병하여 미국 해안 경비대(United States Coast Guard)가 되었다.[35]해안 경비대의 구조 활동과는 별개로, 해수욕장에서 수영객을 감시하고 구조하는 라이프세이빙 활동은 남캘리포니아와 동해안의 뉴저지주 등지에서 계속되었다. 다른 나라들과 달리 미국에서는 라이프가드 대부분이 지역에서 고용한 공무원 신분으로, 경찰관이나 소방관과 유사한 역할을 수행했다. 최초의 라이프가드는 1892년 뉴저지주 애틀랜틱 시티에서 고용되었다.[36]

1956년 오스트레일리아 멜버른에서 열린 하계 올림픽 당시, 오스트레일리아의 라이프세이버들은 미국, 영국, 남아프리카 공화국, 실론(현 스리랑카), 뉴질랜드 등 다른 국가의 라이프세이버들에게 국제 초청 경기를 제안했다. 이 대회에는 듀크 카하나모쿠가 명예 심판으로 참여했으며, 미국 대표로는 로스앤젤레스 카운티와 로스앤젤레스 시 소속 라이프가드들이 참가했다. 이 대회를 통해 미국은 레스큐 튜브, 구명 부이, 말리부 보드와 같은 구조 장비를 오스트레일리아에 소개하며 큰 반향을 일으켰다. 동시에, 미국 참가자들은 오스트레일리아 서프 라이프세이빙 협회(SLSA)의 체계적인 전국 조직 운영에 영향을 받아, 1963년 캘리포니아 남부의 라이프가드 조직들을 중심으로 미국 서프 라이프세이빙 협회(Surf Life Saving Association of America)를 설립했다.

이 협회는 1965년 내셔널 서프 라이프세이빙 협회(National Surf Life Saving Association, NSLSA)로 이름을 바꾸고 라이프세이빙 스포츠 대회를 개최했다. 같은 해, ABC가 주최한 라이프가드 챔피언 대회를 계기로 처음으로 서해안과 동해안의 라이프가드들이 실력을 겨루면서 전국적인 조직의 기틀을 마련했다. 오스트레일리아 및 뉴질랜드와의 국제 교류도 꾸준히 이어졌으며, 1971년 월드 라이프 세이빙(World Life Saving, WLS, 이후 국제 인명 구조 연맹(ILS)의 전신) 창립에도 참여했다.

그러나 NSLSA는 회원의 대다수가 해수욕장이 많은 캘리포니아주에 집중되었고 나머지는 동해안 일부 주에 국한되어, 전국 조직이라 하기에는 지역적 편중이 심했다. 또한 협회 명칭에 포함된 "서프(surf, 파도)"라는 단어 때문에 호수나 강에서의 구조 활동을 포괄하기 어렵다는 한계도 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 1979년 협회는 명칭에서 "서프"를 제외하고 활동 범위를 '''오픈 워터'''(open water: 바다, 만, 강, 호수, 연못, 늪 등 수영장을 제외한 자연 수역)에서의 인명 구조로 명확히 하여 '''미국 라이프세이빙 협회'''(United States Lifesaving Association, USLA)로 개명했다. 이를 통해 오대호 주변 도시 등 내륙 지역의 라이프가드들도 회원으로 받아들일 수 있게 되었다.[37]

3. 4. 국제화

최초의 국제 인명 구조 관련 회의는 1878년 프랑스 마르세유에서 열렸으며, 이를 바탕으로 1910년 첫 국제 인명 구조 기구인 FIS(Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique프랑스어)가 설립되었다.[12]이후 1971년에는 호주, 영국, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국, 미국을 중심으로 또 다른 국제 기구인 월드 라이프 세이빙(World Life Saving, WLS)이 창설되었다.

1993년, 기존의 두 국제 기구 FIS와 WLS가 통합하여 새로운 단일 기구인 '''국제 인명 구조 연맹'''(International Life Saving Federation, ILS)이 창설되었다. ILS의 본부는 벨기에 루벤에 위치하고 있다. ILS는 전 세계적인 익사 예방 노력을 이끄는 대표적인 기구로 인정받고 있으며, 물 안전 증진, 수중 구조 기술 개발, 인명 구조 활동 및 관련 스포츠의 발전을 목표로 한다.[13] ILS는 세계 보건 기구(WHO)와 국제 올림픽 위원회(IOC)로부터 공식적인 승인을 받았다.

인명 구조 활동은 바다뿐만 아니라 강, 호수 등 다양한 환경에서 이루어지기 때문에, ILS 회원국 중에는 스위스, 오스트리아, 카자흐스탄, 북마케도니아, 세르비아, 아제르바이잔, 체코, 슬로바키아와 같이 바다에 접하지 않은 내륙국도 다수 포함되어 있다. 2006년 기준으로 ILS에는 총 89개국의 인명 구조 단체가 회원으로 가입되어 활동하고 있다.[38]

4. 한국에서의 라이프세이빙

(내용 없음 - 주어진 원본 소스에 해당 섹션에 대한 정보가 없습니다.)

4. 1. 역사

19세기 초에는 대부분의 선원들이 수영에 익숙하지 않았고, 수영은 오늘날과 같은 레크리에이션 활동으로 여겨지지 않았다. 당시 선박 위 높은 곳에서 작업하거나 돛을 조절하는 일은 매우 위험하여, 작은 실수 하나로도 갑판으로 추락하거나 바다에 빠질 수 있었다. 그러나 일단 물에 빠지면 구조될 가능성은 희박했다. 범선은 방향을 바꾸거나 구조 보트를 내리는 데 시간이 오래 걸렸고, 선원들은 체계적인 구조 훈련을 받지 않았다. 또한, 파도가 치는 바다에서는 물에 빠진 사람을 찾는 것조차 어려웠다.[2]1804년 9월 12일, 영국 해군 군함 HMS 빅토리의 항해일지에는 특별한 해상 구조 기록이 남아있다. 이날 제임스 아치볼드라는 수병이 바다에 빠졌는데, 에드워드 플린이라는 선임 선원(Master's mate)이 즉시 물에 뛰어들어 그를 구출했다. 이 광경을 목격한 호레이쇼 넬슨 제독은 플린의 용감한 행동에 감명받아 그 자리에서 그를 HMS 비턴의 중위로 진급시켰다.[3][4][5][6][7]

1843년 10월 4일에는 미국 해군 군함 USS 유나이티드 스테이츠 (1797)호에서도 비슷한 사고가 발생했다. 데이비드 블랙이라는 목수가 물에 빠져 배를 멈추고 수색에 나섰으나 찾지 못하고 결국 항해를 재개했다는 기록이 있다.[8] 당시 이 배에 일반 수병으로 타고 있던 작가 허먼 멜빌은 이 사건을 바탕으로 자신의 소설 백색 재킷의 내용을 구상했다. 소설 속에서 데이비드 블랙은 배의 구명 부표를 관리하는 역할을 맡아 "나는 절대 높은 곳에 가지 않을 것이고, 물에 빠질 생각도 없다"고 말하지만, 다음 날 바다에 빠져 실종되는 인물로 그려진다.[9]

최초의 조직적인 인명 구조 단체는 1824년 영국에서 윌리엄 힐러리 경에 의해 설립된 생명 보존을 위한 왕립 해난 구조 협회(Royal National Lifeboat Institution, RNLI)이다.[10] 1808년부터 맨 섬에 거주했던 힐러리 경은 아일랜드 해에서 빈번하게 발생하는 선박 난파 사고를 목격하고, 훈련된 선원들로 구성된 전국적인 구명정 서비스의 필요성을 절감했다. 그는 해군성에 이러한 계획을 제안했지만 별다른 호응을 얻지 못했다. 그러나 런던의 박애주의적인 인사들과 로버트 윌슨, 조지 히버트 등 영국 국회의원들의 도움으로 마침내 난파선으로부터 생명을 보호하기 위한 전국 협회가 설립되었다. 이 협회의 초기 구조 활동 중 하나는 더글러스 항구 입구에서 좌초된 선박 ''세인트 조지''호의 선원들을 구조한 것이며, 힐러리 경도 직접 구조 작업에 참여했다. 30년 후 협회는 현재의 명칭인 왕립 해난 구조대(RNLI)로 이름을 바꾸었고, 힐러리 경의 공적을 기리기 위해 첫 번째 신형 구명정이 맨 섬 더글러스에 배치되었다.

영국의 RNLI 설립 이후, 다른 여러 나라에서도 유사한 인명 구조 단체들이 설립되었다. 벨기에(1838년), 덴마크(1848년), 미국(1848년), 스웨덴(1856년), 프랑스(1865년), 독일(1885년), 터키(1868년), 러시아(1872년), 이탈리아(1879년), 스페인(1880년) 등이 대표적이다. 1891년에는 영국과 아일랜드의 인명 구조 클럽들을 통합 관리하기 위해 왕립 인명 구조 협회(Royal Life Saving Society, RLSS)가 설립되었고, 이 협회는 1894년 캐나다와 호주까지 활동 범위를 넓혔다. 1913년에는 독일에서 DLRG(Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft)가 설립되었다.[11]

국제적인 협력도 모색되어, 1878년 프랑스 마르세유에서 최초의 국제 인명 구조 회의가 열렸다. 이후 1910년에는 최초의 국제 인명 구조 기구인 FIS(Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique프랑스어)가 창설되었다.[12] 1971년에는 호주, 영국, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국, 미국이 중심이 되어 또 다른 국제 기구인 월드 라이프 세이빙(World Life Saving, WLS)을 설립했다. 이 두 국제 기구(FIS와 WLS)는 1993년 벨기에 루벤에서 하나로 통합되어 현재의 국제 인명 구조 연맹(International Life Saving Federation, ILS)으로 발전했다.

일본에서도 1890년 에르투룰 호 침몰 사건 당시 지역 주민들이 보여준 집단적인 구조 활동처럼 필요에 따른 인명 구조 활동은 존재했으나, 조직적인 라이프세이빙 활동의 역사는 비교적 짧으며 초기에는 미국의 영향을, 최근에는 호주의 영향을 많이 받았다.

일본 적십자사는 1933년에 수상 안전법 강습을, 1934년에는 응급 처치법 강습을 시작했다. 이후 1936년 적십자사 직원 코모리 에이이치가 미국 적십자사에서 관련 교육을 받고 돌아와, 1943년 응급 처치법, 1944년 수상 안전법 교육을 도입하며 체계를 강화했다. 1961년 여름, 가나가와현 후지사와시의 가타세니시하마·구게누마 해수욕장에서는 일본 적십자사 수상 안전법 자격을 취득한 구조원들이 처음으로 라이프가드로서 고용되어 활동하기 시작했다. 당시 이들의 일급은 360JPY이었다.[39] (참고로 당시 대졸 초임 월급은 1.5699999999999998만엔 수준이었다.[40])

초기 라이프가드들은 '쇼난 라이프가드 클럽'(현재 니시하마 서프 라이프세이빙 클럽의 전신)을 결성했으며, 이후 기술 향상과 교육을 목적으로 일본 적십자사 자격증 소지자 중심의 '쇼난 지도원 협회'로 발전했다. 이 협회는 1975년 제1회 라이프가드 경기 대회(현재의 전일본 라이프세이빙 선수권)를 개최했지만, 같은 해 회원들의 생업 병행 어려움 등으로 인해 해산되었다.

1977년에는 일본 서프 라이프세이빙 협회(SLSAJ)가 창립되어 시즈오카현 시모다시에서 활동을 시작했고, 국제 기구인 WLS의 정식 회원으로 가입했다. 한편, 1983년에는 해산된 쇼난 지도원 협회의 맥을 잇는 일본 라이프가드 협회(JLGA)가 가나가와현에서 설립되었다. JLGA는 단순한 라이프가드 모임이 아닌, 자원봉사 성격이 강했던 라이프세이버의 지위를 향상시키고 라이프가드를 전문 직업으로 확립하는 것을 목표로 했다.

1983년, 호주 정부가 설립한 호일 교류 기금(Australia Japan Foundation)[41]의 지원으로 호주 서프 라이프세이빙 협회 관계자들이 일본을 방문하면서 양국 간 라이프세이빙 교류 프로그램이 시작되었다. 이로 인해 1980년대 이후 일본의 라이프세이빙 기술은 호주를 기반으로 발전하게 되었으며, 레스큐 보드나 IRB(엔진 부착 고무보트) 등 호주에서 도입된 장비[39]를 사용하고 관련 용어도 영어를 가타카나로 표기하는 경우가 많아졌다.

1984년 JLGA도 WLS에 준회원으로 가입하면서 일본 내 두 단체(SLSAJ, JLGA)가 모두 WLS에 소속되자, 단체 통합을 위한 논의가 시작되어 '일본 라이프세이빙 평의회'가 설치되었다. 마침내 1991년, SLSAJ와 JLGA는 합병하여 NPO 법인 일본 라이프세이빙 협회(JLA)를 설립했다(도쿄도 미나토구 소재). JLA는 1993년 설립된 국제 인명 구조 연맹(ILS)에 일본을 대표하는 기관으로 승인받았다.[39]

일본 내 라이프세이빙 클럽(LC, SLC 등)은 1998년 전국 63개에서 2005년에는 홋카이도부터 오키나와까지 총 113개로 증가했다. 사회인 클럽, 대학생·사회인 혼합 클럽 외에도 간토 지방을 중심으로 고등학교나 대학교의 클럽 활동으로 운영되는 곳도 있으며, 도쿄 소방청 소속 클럽도 존재한다. 많은 클럽들이 NPO 법인으로 전환했으며, JLA의 공식 도도부현 지부도 설립되어(1997년 가나가와현, 2009년 오키나와현 등) 활동하고 있다.