제4대 애버딘 백작 조지 해밀턴고든

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

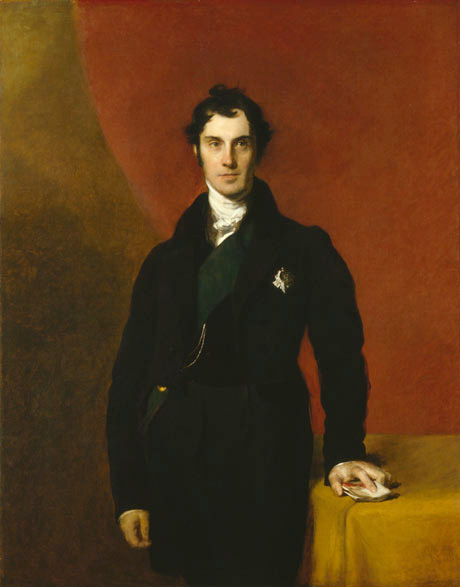

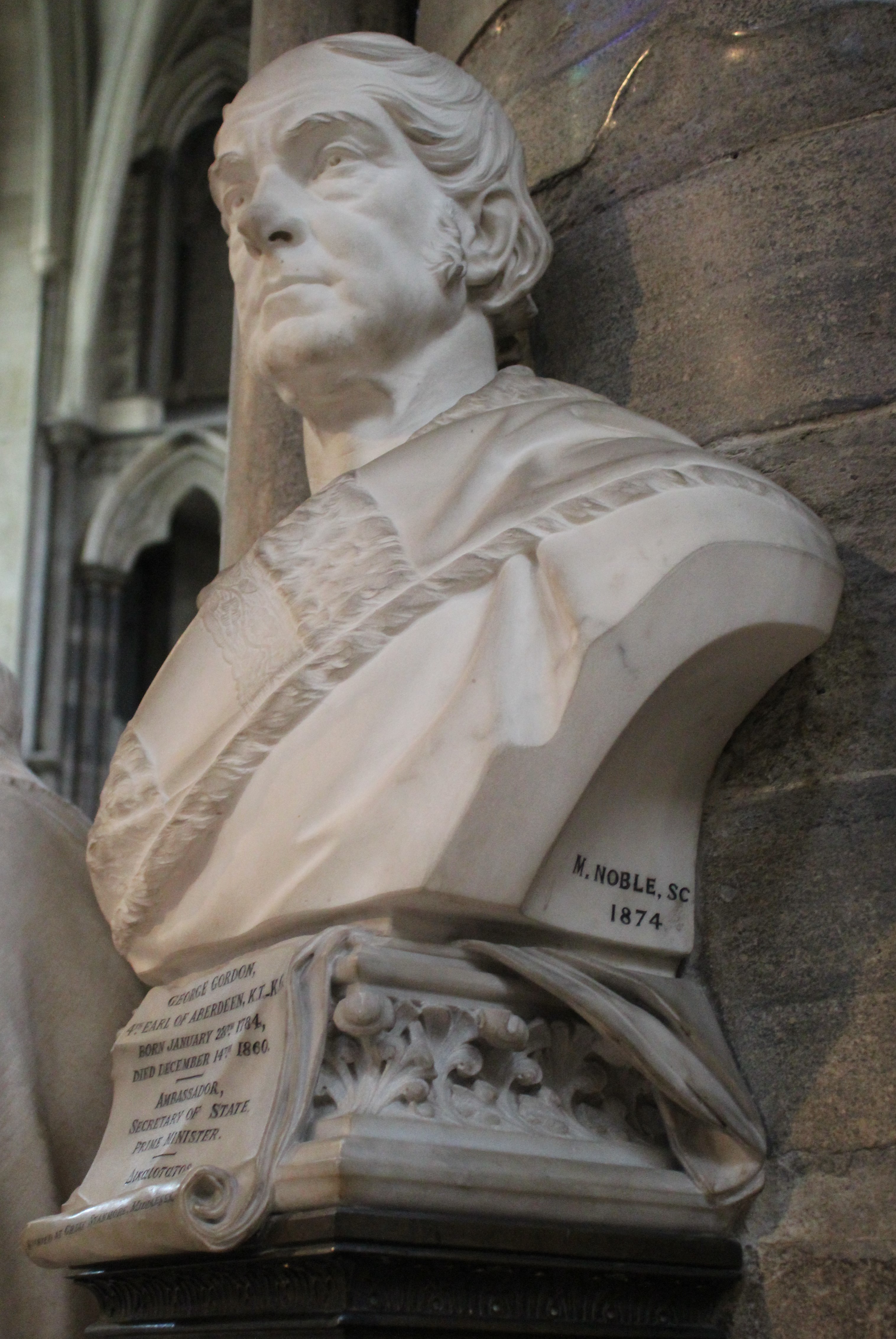

제4대 애버딘 백작 조지 해밀턴고든은 1784년에 태어나 1860년에 사망한 영국의 정치인이자 외교관이다. 그는 1805년 스코틀랜드 대표 귀족으로 귀족원에 입성했고, 1812년 오스트리아 주재 특명 전권 대사로 임명되어 테플리츠 조약과 파리 조약 협상에 참여했다. 1828년 웰링턴 내각에서 외무 장관을 역임했고, 1841년부터 1846년까지 필 내각에서 외무 장관으로 재직하며 미국과의 관계 개선, 아편 전쟁 종결 등에 기여했다. 1852년 총리가 되어 크림 전쟁을 이끌었으나, 전쟁의 장기화로 지지를 잃고 사임했다. 그는 외교적 수완을 발휘했지만, 크림 전쟁에서의 실패로 평판이 훼손되었다.

더 읽어볼만한 페이지

| 제4대 애버딘 백작 조지 해밀턴고든 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 작위명 | 제4대 애버딘 백작 |

| 전체 이름 | 조지 해밀턴-고든 |

| 출생일 | 1784년 1월 28일 |

| 출생지 | 스코틀랜드, 미들로디언, 에든버러 |

| 사망일 | 1860년 12월 14일 |

| 사망지 | 잉글랜드, 미들섹스, 세인트 제임스 |

| 안장지 | 그레이트 스탄모어, 성 요한 복음사가 교회 |

| 학력 | 케임브리지 대학교 세인트 존스 칼리지 |

| 정당 | 필파 (1846–1859) |

| 기타 정당 | 자유당 (1859–1860) 보수당 (1834–1846) 토리당 (1834년 이전) |

| 부모 | 조지 고든, 하도 경 샬럿 베어드 |

| 배우자 | 레이디 캐서린 해밀턴 (1805년 결혼, 1812년 사망) 해리엇 더글러스 (1815년 결혼, 1833년 사망) |

| 자녀 | 9명 (조지 포함) |

| |

| 경력 | |

| 직위 | 영국 총리 |

| 임기 시작 | 1852년 12월 19일 |

| 임기 종료 | 1855년 1월 30일 |

| 군주 | 빅토리아 |

| 이전 총리 | 더비 백작 |

| 다음 총리 | 파머스턴 자작 |

| 직위 | 외무 장관 |

| 임기 시작 | 1841년 9월 2일 |

| 임기 종료 | 1846년 7월 6일 |

| 총리 | 로버트 필 경 |

| 이전 외무장관 | 파머스턴 자작 |

| 다음 외무장관 | 파머스턴 자작 |

| 임기 시작 | 1828년 6월 2일 |

| 임기 종료 | 1830년 11월 22일 |

| 총리 | 웰링턴 공작 |

| 이전 외무장관 | 더들리 백작 |

| 다음 외무장관 | 파머스턴 자작 |

| 직위 | 전쟁 및 식민지 담당 국무장관 |

| 임기 시작 | 1834년 12월 20일 |

| 임기 종료 | 1835년 4월 8일 |

| 총리 | 로버트 필 경 |

| 이전 장관 | 토마스 스프링 라이스 |

| 다음 장관 | 글레넬그 남작 |

| 직위 | 랭커스터 공국 장관 |

| 임기 시작 | 1828년 1월 26일 |

| 임기 종료 | 1828년 6월 2일 |

| 총리 | 웰링턴 공작 |

| 이전 장관 | 벡슬리 남작 |

| 다음 장관 | 찰스 아버스넛 |

| 기타 정보 | |

| 칭호 | 가터 훈장 기사 (KG) 시슬 훈장 기사 (KT) 추밀원 고문관 (PC) 왕립 학회 회원 (FRS) 에든버러 왕립 학회 회원 (FRSE) 골동품 협회 회원 (FSA) |

2. 초기 생애 및 교육

조지 해밀턴고든은 1784년 1월 28일 스코틀랜드 에든버러에서 태어났다.[6] 그의 아버지는 제3대 애버딘 백작 조지 고든의 아들인 조지 고든, 해도 경이었고, 어머니는 뉴비스의 윌리엄 베어드의 딸인 샬럿 베어드였다.[6] 그는 어린 나이에 부모를 모두 여의고, 헨리 던다스, 제1대 멜빌 자작와 윌리엄 피트의 후견 아래 성장했다.[1] 해로우 학교와 케임브리지 대학교의 세인트 존스 칼리지에서 교육을 받았으며, 1804년에 문학 석사 학위를 취득했다.[7] 학위 취득 전인 1801년, 할아버지의 사망으로 제4대 애버딘 백작 작위를 계승했다.[1] 이후 유럽을 여행하고 돌아와 아테네 여행자 협회를 설립했으며, 1805년 존 해밀턴, 제1대 애버콘 후작의 딸인 캐서린 엘리자베스 해밀턴과 결혼했다.

2. 1. 가문 배경

1784년 1월 28일 스코틀랜드 에든버러에서 태어났다.[55][56] 아버지는 제3대 애버딘 백작 조지 고든의 아들인 조지 고든, 해도 경이며, 어머니는 뉴비스의 윌리엄 베어드의 딸인 샬럿 베어드였다.[6][43][56]

1791년 10월 2일 아버지를,[1] 1795년 10월 8일 어머니를 여의었다.[1] 이후 헨리 던다스, 제1대 멜빌 자작와 윌리엄 피트의 후견을 받았다.[1]

1794년부터 퍼블릭 스쿨인 해로우 학교에서 교육을 받았고,[59] 1800년 6월 30일 케임브리지 대학교의 세인트 존스 칼리지에 입학하여 1804년 문학 석사 학위를 취득했다.[7][55]

1801년 8월 13일, 조부의 사망으로 제4대 애버딘 백작 작위를 계승했다.[1][56] 작위 계승 후 유럽 전역을 여행했으며, 영국으로 돌아와 아테네 여행자 협회를 설립했다.[1] 1805년 7월 28일, 존 해밀턴, 제1대 애버콘 후작의 딸인 캐서린 엘리자베스 해밀턴(1784년 1월 10일 – 1812년 2월 29일)과 결혼했다.[56]

2. 2. 어린 시절 및 교육

1784년 1월 28일 스코틀랜드 에든버러에서 태어났다.[55][56] 아버지는 제3대 애버딘 백작조지 고든의 아들인 해도 경 조지 고든이었고, 어머니는 샬럿 베어드(뉴비스의 윌리엄 베어드의 딸)였다.[6][56]

1791년 10월 2일 아버지를, 1795년 10월 8일 어머니를 여의고,[1] 헨리 던다스와 윌리엄 피트의 보살핌 아래 자랐다.[1]

1794년부터 해로우 학교에서 교육을 받았고,[59] 1800년 6월 30일 케임브리지 대학교의 세인트 존스 칼리지에 입학하여 1804년에 문학 석사(M.A.) 학위를 받았다.[7][55]

1801년 8월 13일, 조부의 사망으로 제4대 애버딘 백작 작위를 계승했으며,[1][56] 이후 유럽 전역을 여행했다. 영국으로 돌아온 그는 아테네 여행자 협회를 설립했다. 1805년 7월 28일, 존 해밀턴의 딸인 레이디 캐서린 엘리자베스 해밀턴과 결혼했다.[56]

2. 3. 애버딘 백작 작위 계승

1784년 1월 28일 스코틀랜드 에든버러에서 태어났다.[55][56] 아버지는 제3대 애버딘 백작 조지 고든의 아들인 해도 경 조지 고든이었고,[6] 어머니는 뉴비스의 윌리엄 베어드의 딸인 샬럿이었다.[6][56]

1791년 10월 18일 아버지를 여의고,[1] 1795년 10월 8일 어머니마저 여의자,[1][56] 제1대 멜빌 자작 헨리 던다스와 소 피트의 후견 아래 자랐다.[1]

1794년부터 해로우 학교에서 교육받았고,[59] 1800년 6월 30일 케임브리지 대학교의 세인트 존스 칼리지에 입학하여 1804년 문학 석사 학위를 취득했다.[7][55]

그러나 학위 취득 전인 1801년 8월 13일, 할아버지인 제3대 애버딘 백작이 사망하면서 제4대 애버딘 백작 작위를 계승했다.[1][56] 이때 계승한 작위는 다음과 같다.[58]

- '''제4대 애버딘 백작''' (1682년 11월 30일 창설된 스코틀랜드 귀족 작위)

- '''제4대 포머틴 자작''' (1682년 11월 30일 창설된 스코틀랜드 귀족 작위)

- '''제4대 해도, 메슬릭, 타브스, 켈리 영주''' (1682년 11월 30일 창설된 스코틀랜드 귀족 작위)

- '''(해도) 제6대 준남작''' (1642년 8월 13일 창설된 스코틀랜드 준남작위)

작위를 계승한 후 유럽 전역을 여행했으며, 영국으로 돌아와 아테네 여행자 협회를 설립했다. 1805년 7월 28일, 제1대 애버콘 후작 존 해밀턴의 딸인 레이디 캐서린 엘리자베스 해밀턴(1784년 1월 10일 – 1812년 2월 29일)과 결혼했다.[56]

2. 4. 결혼

애버딘 백작은 두 번 결혼했다.첫 번째 결혼은 1805년 7월 28일 레이디 캐서린 엘리자베스 해밀턴 (1784년 1월 10일 – 1812년 2월 29일)과 했다. 그녀는 애버콘 후작 존 해밀턴의 딸이었다.[56] 캐서린과의 사이에서 네 명의 자녀를 두었으나, 모두 젊은 나이에 사망했다. 캐서린은 1812년에 세상을 떠났다.

| 이름 | 출생 | 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 레이디 제인 해밀턴-고든 | 1807년 2월 11일 | 1824년 8월 18일 | 17세에 사망 |

| 레이디 샬롯 캐서린 해밀턴-고든 | 1808년 3월 28일 | 1818년 7월 24일 | 10세에 사망 |

| 레이디 앨리스 해밀턴-고든 | 1809년 7월 12일 | 1829년 4월 21일 | 19세에 사망 |

| 하도 경 | 1810년 11월 23일 | 1810년 11월 23일 | 태어난 지 한 시간 만에 사망[39][60] |

1815년 7월 8일, 애버딘 백작은 해리엇 더글라스 (제14대 모턴 백작 제임스 더글라스의 손녀이자 헤어우드 백작 에드워드 라셀스의 외손녀)와 재혼했다. 해리엇과의 사이에서는 다섯 명의 자녀를 두었다. 해리엇은 1833년 8월에 사망했다.

| 이름 | 출생 | 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 조지 존 제임스 해밀턴-고든 | 1816년 9월 28일 | 1864년 3월 22일 | 제5대 애버딘 백작. 레이디 메리 베일리(제10대 해딩턴 백작 조지 베일리-해밀턴의 여동생)와 결혼하여 6명의 자녀를 둠.[61] |

| 알렉산더 해밀턴-고든 경 | 1817년 12월 11일 | 1890년 5월 19일 | 육군 장군. 캐롤라인 허셜(존 허셜 경의 딸)과 결혼하여 9명의 자녀를 둠.[61] |

| 레이디 프랜시스 해밀턴-고든 | 1818년 12월 4일 | 1834년 4월 20일 | 15세에 사망[60] |

| 명예 목사 더글러스 해밀턴-고든 | 1824년 3월 13일 | 1901년 12월 6일 | 성직자. 레이디 엘렌 더글라스(제17대 모턴 백작 조지 더글라스의 딸)와 결혼.[61] |

| 아서 찰스 해밀턴-고든 | 1829년 11월 26일 | 1912년 1월 30일 | 정치가, 식민지 총독. 초대 스탠모어 남작. 레이첼 에밀리 쇼-르페브르와 결혼하여 2명의 자녀를 둠.[61] |

토리당 소속으로 1805년 스코틀랜드 대표 귀족으로 귀족원에 들어가면서 정치 경력을 시작했다. 1808년에는 엉겅퀴 기사단의 기사로 서임되었다. 나폴레옹 전쟁 시기에는 외교관으로 활동하며 오스트리아 주재 대사를 역임하고 테플리츠 조약 서명, 라이프치히 전투 참관, 샤티용 회의 및 파리 조약 협상에 참여하는 등 중요한 역할을 수행했다.[1][8] 이 시기 전쟁의 참상을 직접 목격한 경험은 그의 정치 및 외교관에 영향을 미쳤다.[9] 귀국 후 1814년에는 영국 귀족 작위인 '''고든 자작'''을 받았다.[1]

3. 정치 경력

이후 약 10년간 스코틀랜드 영지 경영에 집중하며 잠시 정치 일선에서 물러나 있었으나, 1828년 웰링턴 공작 내각에 참여하며 정계에 복귀했다. 그는 랭커스터 공작령 장관을 거쳐 외무부 장관을 맡았으나,[1] 1832년 개혁법안에 반대하며 웰링턴 공작과 함께 사임했다.

로버트 필 경이 이끄는 보수당 내각에서도 중요한 역할을 담당했다. 제1차 필 내각(1834-1835)에서는 육군·식민지 장관을, 제2차 필 내각(1841-1846)에서는 다시 외무부 장관을 역임했다.[1] 두 번째 외무장관 임기는 그의 경력에서 가장 두드러진 시기로 평가받는다. 그는 빅토리아 여왕의 신임을 바탕으로 신중하고 유화적인 외교 정책을 펼쳤다. 특히 미국과의 오랜 분쟁이었던 북동부 국경 문제와 오리건 분쟁을 각각 웹스터-애쉬버턴 조약(1842)과 오리건 조약(1846) 체결을 통해 평화적으로 해결하는 성과를 거두었다.[1] 또한 청나라와 난징 조약(1842)을 체결하여 제1차 아편 전쟁을 종결시키고 홍콩 섬을 할양받았는데, 이때 홍콩 섬 남쪽의 항구 지역이 그의 이름을 따 '리틀 홍콩'(현 애버딘)으로 명명되기도 했다.[1] 프랑스와는 외무장관 프랑수아 기조와의 개인적 친분을 바탕으로 관계 개선을 시도했으나, 식민지 문제 등으로 어려움을 겪기도 했다.[11][12] 그의 외교 방식은 적극적 개입을 선호했던 전임자 파머스턴 자작과는 대조적이었다.

1846년 곡물법 폐지 논쟁에서는 자유 무역을 지지하는 수상 로버트 필의 노선을 따랐다. 곡물법 폐지 이후 보수당이 분열되자, 애버딘은 필을 따라 보수당을 탈당하고 필파의 주요 인물이 되었다.

3. 1. 초기 정치 경력 (1805-1828)

1805년 12월, 애버딘 경은 토리당 소속 스코틀랜드 대표 귀족으로서 귀족원에 입성했다. 1808년에는 엉겅퀴 기사단의 기사로 서임되었다. 1812년 첫 아내가 결핵으로 세상을 떠난 후, 그는 외무부에 합류하여 활동했다. 같은 해 오스트리아 주재 특명 전권 대사로 임명되었고,[1] 1813년 10월에는 빈에서 영국과 오스트리아 간의 테플리츠 조약에 서명하는 역할을 맡았다. 그는 오스트리아 황제 프란츠 2세와 함께 나폴레옹 전쟁 중 연합군의 결정적인 승리였던 1813년 10월 라이프치히 전투를 직접 참관하기도 했는데, 이전 여행에서는 나폴레옹을 만난 경험도 있었다. 이 시기 애버딘은 유럽 외교 무대에서 중심적인 인물 중 한 명으로 부상했으며,[1] 1814년 2월 샤티용 회의와 같은 해 5월 파리 조약 체결로 이어진 협상 과정에서 영국 대표단 일원으로 참여했다.[1][8]

애버딘은 전쟁의 참상을 직접 목격하며 큰 충격을 받았다. 그는 영국에 보낸 편지에서 당시 상황을 다음과 같이 묘사했다.

> 전쟁의 현장과 그 결과는 상상할 수 없을 정도로 끔찍합니다. 프라하에서 테플리츠까지의 모든 길은 부상자, 사망자, 그리고 죽어가는 이들로 가득 찬 마차로 뒤덮여 있었습니다. 이러한 광경에서 오는 충격과 혐오감, 그리고 연민은 제가 예상했던 것 이상이었습니다... 고통과 비참함의 장면들은 제 마음속 깊이 스며들어 저를 완전히 사로잡았습니다.[9]

외교 임무를 마치고 영국으로 돌아온 후, 그는 1814년 애버딘셔 주 애버딘의 '''고든 자작''' 작위를 받아 영국 귀족이 되었고,[1] 추밀원의 일원으로 임명되었다.

1815년 7월, 애버딘은 해리엇 더글라스와 재혼했다. 그녀는 그의 첫 번째 아내의 오빠였던 제임스 해밀턴 자작의 미망인이자 존 더글라스의 딸이었다. 하지만 이 결혼 생활은 첫 번째 결혼보다 훨씬 불행했던 것으로 알려져 있다. 재혼 후 약 13년 동안 애버딘은 이전보다 공적인 활동에 덜 참여하며 조용한 시기를 보냈다.

3. 2. 외교관 활동 (1812-1815)

1812년 첫 번째 부인 캐서린이 결핵으로 사망한 후 외무부에 합류했다. 그는 1813년 오스트리아 주재 특명 전권 대사로 임명되어[1] 빈으로 파견되었으며, 그해 10월 영국과 오스트리아 간의 반 나폴레옹 동맹인 테플리츠 조약에 서명했다. 그는 오스트리아 황제 프란츠 2세와 함께 1813년 10월 연합군의 결정적인 승리였던 라이프치히 전투를 직접 지켜보았다. 이전 여행에서 나폴레옹을 만난 경험이 있던 그는 이 시기 유럽 외교의 중심 인물 중 한 명이 되었다.[1] 1814년 2월 샤티용 회의와 그해 5월 파리 조약으로 이어진 협상에서 영국 대표 중 한 명이었으나,[1][8] 외무 장관 캐슬레이 자작과의 의견 차이로 조약 체결 무렵 사임했다[57].

애버딘은 직접 목격한 전쟁의 참상에 큰 영향을 받았다. 그는 영국에 있는 가족에게 보낸 편지에서 다음과 같이 적었다.전쟁의 근접성과 그 영향은 상상할 수 없을 정도로 끔찍합니다. 프라하에서 [테플리츠]까지의 모든 길은 부상자, 사망자, 그리고 죽어가는 사람들로 가득 찬 마차로 뒤덮여 있었습니다. 그러한 광경에서 비롯되는 충격, 혐오감, 그리고 연민은 제가 생각했던 것 이상이었습니다... 고통과 비참함의 장면들은 제 마음속에 더 깊이 스며들었습니다. 저는 그것들에 완전히 사로잡혔습니다.[9]

귀국 후, 그는 1814년 연합 왕국 귀족으로서 애버딘의 '''고든 자작'''(Viscount Gordon of Aberdeen영어) 작위를 받았고,[1][57] 추밀원 의원이 되었다.

1815년 7월, 그는 이전 처형제의 여동생이자 제임스 해밀턴 자작의 미망인이었던 존 더글라스의 딸 해리엇 더글러스(1792년 6월 8일 – 1833년 8월 26일)와 재혼했다. 이 결혼은 첫 번째 결혼보다 훨씬 불행했던 것으로 알려져 있다.[56] 이후 약 13년 동안 애버딘은 공적인 활동에서 비교적 두드러지지 않는 역할을 맡았다.

3. 3. 웰링턴 내각 (1828-1830)

애버딘 백작은 1828년 1월부터 6월까지 랭커스터 공작령 재무장관직을 맡았으며, 이후 웰링턴 공작이 이끄는 내각에서 1830년까지 외무부 장관으로 활동했다.[1] 그는 1832년 개혁법에 반대하여 웰링턴 공작과 함께 사임했다.

3. 4. 필 내각 (1834-1835, 1841-1846)

애버딘 백작은 웰링턴 공작 내각에서 1828년 랭커스터 공작령 장관을 잠시 맡은 후, 같은 해 6월부터 1830년까지 외무부 장관을 역임했다.[1] 그러나 1832년 개혁법안에 반대하며 웰링턴 공작과 함께 사임했다.

이후 로버트 필 경이 이끄는 보수당 내각에 참여했다. 제1차 필 내각(1834년 12월 - 1835년 4월)에서는 육군·식민지 장관을 지냈고, 제2차 필 내각(1841년 - 1846년)에서는 다시 외무부 장관으로 임명되었다.[1]

두 번째 외무장관 임기는 그의 경력에서 중요한 시기로, 빅토리아 여왕의 신임을 받으며 신중하고 유화적인 외교 정책을 펼쳤다. 이 시기 애버딘은 미국과의 오랜 국경 분쟁을 웹스터-애슈버턴 조약(1842) 및 오리건 조약(1846) 체결을 통해 평화적으로 해결했다.[1] 또한 청나라와 난징 조약(1842)을 맺어 제1차 아편 전쟁을 종결시키고 홍콩섬을 할양받았으며, 이때 홍콩 섬 남쪽 항구 지역이 그의 이름을 따 '리틀 홍콩'(현 애버딘)으로 명명되기도 했다.[1] 프랑스와의 관계 개선을 시도했으나 여러 현안으로 어려움을 겪었고,[11][12] 스페인 문제에 관여했으며,[10] 타히티나 아프가니스탄 문제에서는 유화적인 태도를 보였다.

1846년, 곡물법 폐지 논쟁에서 자유 무역을 지지하는 수상 로버트 필의 입장을 따랐다. 곡물법 폐지 후 보수당이 분열되자, 애버딘은 필을 따라 보수당을 탈당하여 필파의 일원이 되었다.

3. 4. 1. 외교 정책

1812년 아내가 결핵으로 사망한 후 외무부에 합류했다. 그는 오스트리아 주재 특명 전권 대사로 임명되어[1] 1813년 10월 빈에서 영국과 오스트리아 간의 테플리츠 조약에 서명했다. 그는 오스트리아 황제 프란츠 2세와 함께 1813년 10월 결정적인 연합군 승리인 라이프치히 전투를 참관했으며, 이 시기 유럽 외교의 중심 인물 중 한 명이 되었다.[1] 1814년 2월 샤티용 회의와 그해 5월 파리 조약으로 이어진 협상에서 영국 대표 중 한 명이었다.[1][8]

애버딘은 직접 목격한 전쟁의 참상에 큰 영향을 받았으며, 이는 그의 외교관에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 그는 본국에 다음과 같이 편지를 썼다.

>전쟁의 근접성과 그 영향은 상상할 수 없을 정도로 끔찍합니다. 프라하에서 [테플리츠]까지의 모든 길은 부상자, 사망자, 그리고 죽어가는 사람들로 가득 찬 마차로 뒤덮여 있었습니다. 그러한 광경에서 비롯되는 충격, 혐오감, 그리고 연민은 제가 생각했던 것 이상이었습니다... 고통과 비참함의 장면들은 제 마음속에 더 깊이 스며들었습니다. 저는 그것들에 완전히 사로잡혔습니다.[9]

애버딘 백작은 웰링턴 공작 내각 하에서 1828년 6월부터 1830년까지 외무부 장관을 역임했다.[1] 그는 1832년 개혁법안에 대해 웰링턴과 함께 사임했다.

그는 제1차 필 내각(1834년 12월 - 1835년 4월)에서 육군·식민지 장관을, 제2차 필 내각에서 로버트 필 경 휘하에서 1841년부터 1846년까지 다시 외무부 장관을 역임했다. 이 두 번째 외무장관 임기는 그의 경력에서 가장 두드러진 시기 중 하나로 평가받는다. 그는 빅토리아 여왕의 신임을 받았다.

주요 외교 활동:

전반적으로 애버딘의 외교 정책은 전임자이자 경쟁자였던 파머스턴 자작의 적극적이고 때로는 강압적인 방식과는 대조적으로, 협상과 타협을 통한 분쟁 해결 및 관계 개선을 중시하는 유화적인 접근을 특징으로 했다.

그러나 애버딘이 총리가 된 이후에는 미국과의 관계에서 어려움을 겪기도 했다. 1854년 미국 해군 함정이 니카라과의 그레이타운을 포격하자 영국은 항의했으며, 같은 해 미국이 하와이 병합 의사를 밝히자 영국은 반대 의사를 표명하고 해군력을 파견하기도 했다. 미국과 캐나다 간의 상호 무역 협정 협상은 8년간 지연된 끝에 1854년에야 미영 상호주의 조약이 체결되었다.[36]

3. 5. 야당 시절 (1846-1852)

애버딘은 로버트 필을 따라 곡물법 문제로 1846년에 다시 사임했다. 1850년 7월 필이 사망한 후, 그는 필파의 지도자로 인정받았다. 1847년 8월에 실시된 의회 총선 결과, 325명의 토리/보수당 의원이 선출되어 의석의 42.7%를 차지했다. 주요 야당은 292석을 확보한 휘그당이었다.[13]

필파는 국제 무역 문제에 대해서는 휘그당과 의견을 같이했지만, 다른 여러 문제에서는 이견을 보였다. 예를 들어, 애버딘 경은 1851년 성직자 칭호 가정 법안에 강하게 반대했으며, 이 법안의 부결을 이끌어내지 못했기 때문에 그 해 존 러셀 경의 휘그 정부에 참여하지 않았다. 또한, 1847년 총선에서 선출된 의원 중 113명은 자유 무역주의자였는데,[14] 이들은 곡물법 폐지에는 필파와 동의했지만, 모든 소비재에 대한 관세 폐지를 주장했다.

한편, 1847년에 선출된 의원 중 36명은 "아일랜드 여단" 소속이었다. 이들은 대기근을 겪고 있던 아일랜드의 빈민과 중산층을 위해 저렴한 밀과 빵 가격을 확보하고자 곡물법 폐지에 찬성표를 던졌다. 그러나 자유 무역주의자들과 아일랜드 여단은 휘그당과의 다른 이견 때문에 정부 구성에 참여하기 어려웠다. 이러한 상황에서 토리/보수당 대표인 더비 백작이 "소수 정부" 구성을 요청받았다. 더비는 벤자민 디즈레일리를 재무부 장관으로 임명했다. 1852년 7월 총선에서도 뚜렷한 승자는 나오지 않았다.

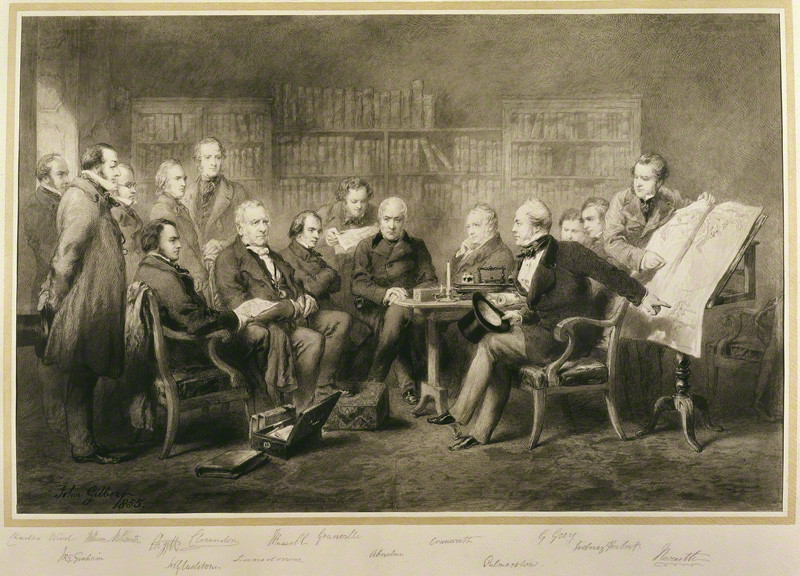

1852년 12월, 디즈레일리가 소수 정부를 대표하여 의회에 예산을 제출하자, 필파, 자유 무역주의자, 아일랜드 여단은 모두 제안된 예산에 반대했다. 이들 그룹은 휘그당과의 기존 차이를 잠시 접어두고, 휘그당과 함께 예산안 반대에 투표했다. 투표 결과는 찬성 286표, 반대 305표로 예산안은 부결되었다.[15] 소수 정부 지도부가 이 투표를 신임 투표로 간주했기 때문에, 예산안 부결은 정부에 대한 "불신임 투표"가 되었고 소수 정부는 붕괴했다. 이후 애버딘 경은 새로운 정부 구성을 요청받았으며, 글래드스턴이 그의 재무부 장관이 되었다.

4. 애버딘 연립 내각 (1852-1855)

필 사후 필파의 지도자가 된 애버딘은 1852년 12월, 더비 백작의 보수당 정권이 무너진 뒤 총리직에 올랐다. 당시 휘그당은 존 러셀 경 파와 파머스턴 자작 파로 나뉘어 있어 단독 정부 구성이 어려웠고, 이에 필파의 애버딘이 휘그당 및 급진파와 연립하여 내각을 구성했다.

애버딘 연립 내각은 나폴레옹 3세 치하의 프랑스와의 관계 및 동방 문제에 대한 외교 정책 방향을 놓고 내부적으로 심각한 의견 대립을 겪었다.[22] 특히 내각 내 강경파였던 파머스턴 등은 러시아 제국에 대한 강경 대응과 전쟁을 주장하며 평화주의적 입장이었던 애버딘 총리를 압박했다.[23] 애버딘은 크림 전쟁 발발을 막으려 했고 러시아의 주장에 일리가 있다고 보기도 했으나[23], 결국 내각 내 분열과 고조되는 반러시아 여론을 제어하지 못하고 1854년 3월, 프랑스, 오스만 제국과 함께 러시아에 선전포고를 하기에 이르렀다. 그는 전쟁 결정 이후 "다뉴브 강이 아니라 다우닝가(영국 정부)에서 조금만 더 에너지와 활력을 냈더라면 전쟁을 예방할 수 있었을 것"이라며 아쉬움을 표하기도 했다.[29]

크림 전쟁이 장기화되고 전쟁 수행 과정에서의 문제점들이 드러나면서 영국 내에서 비판 여론이 높아졌다. 결국 1855년 1월 29일, 하원에서 존 아서 로벅 의원이 제출한 전쟁 수행 조사 특별위원회 설치 동의안이 압도적인 표차로 가결되었다.[31] 애버딘은 이를 내각 불신임으로 받아들이고 총리직에서 사임했다.[32] 이로써 크림 전쟁은 애버딘 연립 내각 붕괴의 직접적인 원인이 되었으며[23], 후임 총리로는 내각의 강경파였던 파머스턴이 임명되었다. 애버딘은 1858년 상원 연설을 마지막으로 정계를 은퇴했다.

4. 1. 내각 구성

1850년 필이 사망하자, 애버딘은 그를 대신하여 필파의 지도자가 되었다. 1852년 12월, 더비 백작이 이끌던 보수당 정권이 붕괴되었다. 그러나 당시 휘그당은 존 러셀 경 파와 팜스턴 자작 파의 두 주요 파벌로 나뉘어 있었기 때문에 단독으로 정권을 잡기 어려웠다. 이러한 상황에서 필파의 애버딘이 수상으로 지명되어 내각을 구성하게 되었다. 애버딘 내각은 필파 6명, 휘그당 7명, 급진파 1명으로 이루어진 연립 정권이었다.

애버딘은 평화적인 외교를 선호하는 인물로 알려져 있었지만, 동방 문제를 둘러싸고 러시아 제국과 오스만 제국 사이에 전쟁이 발발하자 상황이 급변했다. 국내의 반(反)러시아 여론이 높아지고 내각 내 강경파(내무상 팜스턴과 외무상 러셀 등)의 주장을 억누르지 못하여, 결국 1854년 3월 러시아에 선전포고를 하기에 이르렀다(크림 전쟁 발발). 그러나 전쟁이 예상보다 길어지면서 국민들의 지지를 점차 잃어갔다. 결국 애버딘 정권은 출범한 지 2년도 채 되지 않아 붕괴하였고, 내각의 내무상이었던 팜스턴에게 전쟁 지휘와 정권을 넘겨주게 되었다.

4. 2. 크림 전쟁 (1853-1856)

필 사후 필파(Peelite)의 지도자가 된 애버딘은 1852년 12월, 더비 백작의 보수당 정권이 무너진 후 총리직에 올랐다. 당시 휘그당 내 분열로 인해 필파의 애버딘이 필파, 휘그당, 급진파가 참여하는 연립 내각을 구성하게 되었다.[22]애버딘은 평화주의 외교를 지향했으나, 그의 내각은 영국을 크림 전쟁 (1853-1856)으로 이끌었다. 이 전쟁의 배경에는 성지 보호권을 둘러싼 프랑스와 러시아 제국 간의 갈등, 즉 동방 문제가 있었으며, 애버딘 내각은 이 문제에 대한 대응을 놓고 내부적으로 심각한 의견 대립을 겪었다. 특히 내무상이었던 파머스턴을 중심으로 한 강경파는 전쟁을 주장하며 애버딘 총리를 압박했다.[23]

애버딘 자신은 전쟁에 반대했고 러시아 측 입장에도 일리가 있다고 여겼으나[23], 결국 내각 내 강경론과 고조되는 반러시아 여론을 제어하지 못하고 1854년 3월, 프랑스, 오스만 제국과 함께 러시아에 선전포고를 결정했다. 그는 전쟁 결정 이후 "다뉴브 강이 아니라 다우닝가(영국 정부)에서 조금만 더 에너지와 활력을 냈더라면 전쟁을 예방할 수 있었을 것"이라며 아쉬움을 표하기도 했다.[29]

전쟁이 장기화되고 영국군의 고전과 전쟁 관리 부실 문제가 드러나면서 애버딘 정부에 대한 비판 여론이 높아졌다. 결국 1855년 1월 29일, 하원에서 존 아서 로벅 의원이 제출한 전쟁 수행 조사 특별위원회 설치 동의안이 압도적인 표차로 가결되었다.[31] 애버딘은 이를 내각 불신임으로 간주하고 총리직에서 사임했다.[32] 크림 전쟁은 애버딘 연립 내각 붕괴의 결정적 원인이 되었으며[23], 후임 총리로는 내각의 강경파였던 파머스턴이 임명되었다. 애버딘은 1858년 상원 연설을 마지막으로 정계를 은퇴했다.

4. 2. 1. 동방 문제

나폴레옹 3세 치하의 영국과 프랑스 관계에 대한 외교 정책 방향을 놓고 애버딘 백작 내각 내에서 의견 차이가 있었기 때문에, 루이 보나파르트가 황제 나폴레옹 3세 칭호를 얻으면서 정부 내에서 논쟁이 격화된 것은 놀라운 일이 아니었다. 필-휘그 연립 정부의 총리였던 애버딘은 결국 프랑스와 오스만 제국 편에 서서 러시아 제국에 맞서 영국을 전쟁으로 이끌었다. 이 전쟁은 결국 크림 전쟁으로 불리게 되었지만, 19세기 중후반에 걸쳐 계속된 오스만 제국의 해체와 관련된 외교 협상 과정에서 이 문제는 "동방 문제"로 지칭되었다.[22]동방 문제는 1852년 12월 2일, 나폴레옹의 제2 공화국에 대한 쿠데타로 다시 불거졌다. 나폴레옹 3세가 새로운 제국 정부를 구성하면서, 그는 예루살렘과 성지에 있는 기독교 성지를 보호할 프랑스의 권리를 주장하라는 지시와 함께 오스만 제국에 대사를 파견했다. 오스만 제국은 프랑스와의 갈등이나 전쟁을 피하기 위해 이 조건을 받아들였다. 1845년 외무 장관이었던 애버딘은 1838년 전임자가 영국을 대표하여 예루살렘에 최초의 유럽 영사를 임명한 후, 묵시적으로 예루살렘의 영국 성공회 교회의 건설을 승인했고, 이는 다른 국가들의 잇따른 임명으로 이어졌다. 이 두 가지 모두 샤프츠베리 경이 상당한 대중의 지지를 받으며 벌인 선거 운동의 결과였다.[24][25][26]

영국은 터키 상황에 대해 점점 더 우려하게 되었고, 애버딘 총리는 터키에 대한 풍부한 경험을 가진 외교관인 스트랫포드 드 레드클리프 경을 영국 이익을 보호하기 위해 오스만 제국에 특사로 보냈다. 러시아는 프랑스와의 터키 협정이 러시아-터키 전쟁 (1768–1774)을 종식시킨 퀴추크 카이나르자 조약 (1778) 위반이라고 항의했다. 이 조약에 따라, 러시아는 성지에 있는 기독교 성지를 보호할 배타적 권한을 부여받았다고 주장했다. 이에 따라 1853년 5월 7일, 러시아는 자국의 주요 정치가 중 한 명인 알렉산드르 세르게예비치 멘시코프 공작을 문제 해결을 위한 협상을 위해 파견했다.[27] 멘시코프 공작은 러시아-터키 전쟁 당시 러시아가 다뉴브 강 북쪽에 있는 터키 지배하의 왈라키아와 몰다비아 지방을 점령했었다는 점과, 퀴추크 카이나르자 조약에 따라 러시아가 성지에 있는 기독교 성지를 보호할 권리를 대가로 이 "다뉴브 공국"을 오스만 제국의 지배로 반환했음을 터키 측에 상기시켰다. 이에 터키는 입장을 바꿔 러시아에 동의했다.

그러나 프랑스는 무력 시위의 일환으로 자국의 주요 전열함 중 하나인 ''샤를마뉴''를 흑해로 보냈다. 프랑스의 무력 시위에 비추어 터키는 다시 입장을 바꿔 기독교 성지를 보호할 프랑스의 권리를 인정했다. 스트랫포드 드 레드클리프 경은 이 기간 동안 오스만 제국에 조언을 하고 있었으며,[28] 나중에 그는 터키가 러시아의 주장을 거부하도록 설득하는 데 결정적인 역할을 했다고 주장되었다.

내각은 격렬하게 분열되었다. 파머스턴 자작은 의회 내 반개혁 정서와 친전쟁 여론을 불러일으켜 러셀을 제압하려 했다. 그 결과, 리더십이 부족했던 애버딘 정부는 영국 내부의 정치적 경쟁으로 인해 러시아와 전쟁을 벌이게 되었다. 평화주의자로 알려진 애버딘은 프랑스의 압력에 맞서 러시아의 이익에 동조했고, 크림 전쟁을 지지하지 않았기 때문에 러시아의 주장을 액면 그대로 받아들였다. 그러나 그는 파머스턴 파벌이 가하는 압력을 저항할 수 없었다.[23]

전쟁이 불가피해지자 애버딘은 러셀에게 편지를 썼다.

> 이 문제의 추상적인 정의는 의심할 여지가 없지만, 모든 전쟁의 불가피한 재앙이나, 내가 두려워하는 대로 정치적이지 않고 현명하지 않은 결정에 대한 초라한 위로일 뿐입니다. 내 양심은 더욱 책망을 받습니다. 왜냐하면 처음부터 내가 보았듯이, 다뉴브 강이 아니라 다우닝가에서 조금만 더 에너지와 활력을 냈더라면, 그것을 예방할 수 있었을 것이기 때문입니다.[29]

결국 애버딘은 반러시아 여론과 각료(파머스턴 내무상과 러셀 외무상)를 억제하지 못하고, 1854년 3월 러시아에 선전 포고를 했다(크림 전쟁). 하지만 전쟁이 장기화되면서 국민의 지지를 잃었고, 불과 2년도 안 되어 정권은 붕괴되었다. 결국 내각에 있던 파머스턴 내무상에게 전쟁 지휘를 넘겨주게 되었다.

4. 2. 2. 전쟁 발발 및 경과

애버딘 백작 내각은 나폴레옹 3세 치하의 프랑스와의 외교 정책 방향을 놓고 의견이 나뉘어 있었다. 특히 루이 보나파르트가 황제 나폴레옹 3세 칭호를 얻으면서 정부 내 논쟁은 격화되었다. 필 사후 필파(Peelite)의 지도자가 된 애버딘은 1852년 12월 더비 백작의 보수당 정권 붕괴 후, 휘그당 내 존 러셀 경 파와 파머스턴 자작 파의 분열로 인해 총리직을 맡게 되었다. 그의 내각은 필파 6명, 휘그당 7명, 급진파 1명으로 구성된 연립 정권이었다.[22]애버딘은 평화주의적 입장이었으나, 내각 내 강경파, 특히 파머스턴과 러셀 등의 압력에 직면했다. 파머스턴은 의회 내 반개혁 정서와 친전쟁 여론을 이용하여 러셀을 압박했고[23], 결국 애버딘 정부는 프랑스와 오스만 제국 편에 서서 러시아 제국과의 전쟁, 즉 크림 전쟁에 참전하게 되었다. 이 문제는 당시 "동방 문제"로 불렸다.[22] 애버딘 자신은 크림 전쟁을 지지하지 않았고 러시아의 주장을 수용하려 했으나, 파머스턴 파벌의 압력을 이기지 못했다.[23]

동방 문제는 1852년 12월 2일, 나폴레옹 3세가 제2제국을 수립하면서 다시 불거졌다. 그는 예루살렘과 성지의 기독교 성지 보호에 대한 프랑스의 권리를 주장하며 오스만 제국에 대사를 파견했고, 오스만 제국은 이를 수용했다.[24][25][26] 그러나 러시아는 이것이 1768-1774년 러시아-튀르크 전쟁을 종결시킨 퀴취크 카이나르자 조약(1774) 위반이라고 항의했다. 이 조약은 러시아에게 성지 보호의 배타적 권한을 부여했기 때문이다. 러시아는 1853년 5월 알렉산드르 세르게예비치 멘시코프 공작을 파견하여[27], 과거 러시아가 점령했던 왈라키아와 몰다비아(다뉴브 공국)를 반환하는 대가로 성지 보호권을 얻었음을 상기시켰고, 오스만 제국은 다시 러시아 측 입장에 동의했다.

이에 프랑스는 주력 전열함 중 하나인 ''샤를마뉴''를 흑해로 보내 무력시위를 벌였다. 영국 대사 스트랫포드 드 레드클리프 경도 오스만 제국에 조언하고 있었으며[28], 그는 후에 자신이 오스만 제국이 러시아의 요구를 거부하도록 설득했다고 주장했다. 결국 오스만 제국은 다시 입장을 바꿔 프랑스의 권리를 인정했다. 애버딘은 전쟁이 불가피해지자 "다뉴브 강이 아니라 다우닝가에서 조금만 더 에너지와 활력을 냈더라면 예방할 수 있었을 것"이라며 안타까움을 표했다.[29]

이에 러시아는 1853년 7월 2일, 오스만 제국의 속국이던 왈라키아와 몰다비아를 점령했다.[30]

러시아군이 다뉴브강 북쪽에 배치되자, 애버딘은 영국 함대에 콘스탄티노플과 흑해 진입을 명령했다.[1] 1853년 10월 23일 오스만 제국이 러시아에 선전포고했고, 11월 30일 시노페 해전에서 오스만 함대가 러시아 해군에게 대패했다. 영국과 프랑스는 러시아가 다뉴브 공국에서 철수하라는 최후통첩을 무시하자 1854년 3월 28일 러시아에 선전포고를 했다. 1854년 9월, 영국과 프랑스 연합군은 크림반도의 예브파토리아에 상륙하여 9월 20일 알마 전투에서 승리한 후 세바스토폴을 포위했다(세바스토폴 포위전).

1854년 10월 25일 발라클라바 전투에서 연합군은 러시아의 보급 기지 공격을 격퇴했으나, 이 전투는 비극적인 경기병여단의 돌격 사건으로 유명하다. 11월 5일 잉커만 전투에서 러시아군은 세바스토폴 포위를 풀려 했으나 실패했다. 그러나 전쟁이 장기화되고 영국 내에서는 전쟁 수행 방식에 대한 불만이 커졌다. 전쟁 관리 부실에 대한 보고가 이어지자 의회는 조사에 착수했다.

1855년 1월 29일, 존 아서 로벅 하원의원은 전쟁 수행 조사를 위한 특별위원회 설치 동의안을 제출했고, 이는 찬성 305표, 반대 148표의 압도적인 차이로 가결되었다.[31] 애버딘은 이를 내각 불신임으로 간주하고 총리직에서 사임했다.[32] 이로써 크림 전쟁은 애버딘 정부 붕괴의 직접적인 원인이 되었고[23], 전쟁 지휘권은 내각에 있던 파머스턴에게 넘어갔다. 애버딘은 1858년 상원 연설을 마지막으로 정계에서 은퇴했다.

4. 2. 3. 내각 붕괴

나폴레옹 3세 치하의 영국과 프랑스 관계에 대한 외교 정책 방향을 놓고 애버딘 백작 내각 내에서 의견 차이가 있었기 때문에, 루이 보나파르트가 황제 나폴레옹 3세의 칭호를 얻으면서 정부 내에서 논쟁이 격화되었다. 필-휘그 연립 정부의 총리였던 애버딘은 평화 외교가로 알려져 있었으나[22], 필이 1850년에 사망하자 그를 대신하여 필파의 지도자가 되었다. 1852년 12월 더비 백작 보수당 정권이 붕괴되었지만, 휘그당은 존 러셀 경파와 팜스턴 자작파의 두 주요 파벌로 분열되어 있었기 때문에 총리직을 맡기 어려웠고, 필파의 애버딘이 조각의 대명을 받아 필파 6명, 휘그 7명, 급진파 1명으로 구성된 연립 정권을 수립했다.내각은 격렬하게 분열되었다. 내무상이었던 파머스턴은 의회 내 반개혁 정서와 친전쟁 여론을 이용하여 외무상 러셀을 압박하려 했다. 그 결과, 애버딘 정부는 영국 내부의 정치적 경쟁 속에서 러시아 제국과의 전쟁으로 나아가게 되었다. 애버딘 자신은 프랑스의 압력에 맞서 러시아의 이익에 동조했고, 크림 전쟁을 지지하지 않았기 때문에 러시아의 주장을 액면 그대로 받아들이려 했다. 그러나 그는 파머스턴 파벌이 가하는 압력을 이겨내지 못했다.[23]

동방 문제는 1852년 12월 2일, 나폴레옹의 쿠데타로 다시 불거졌다. 나폴레옹 3세는 새로운 제국 정부를 구성하면서, 예루살렘과 성지에 있는 기독교 성지를 보호할 프랑스의 권리를 주장하라는 지시와 함께 오스만 제국에 대사를 파견했다. 오스만 제국은 프랑스와의 갈등을 피하기 위해 이 조건을 받아들였다.[24][25][26]

영국은 터키 상황에 대해 우려하며, 애버딘 총리는 터키에 대한 경험이 풍부한 외교관인 스트랫포드 드 레드클리프 경을 영국 이익 보호를 위해 오스만 제국에 특사로 보냈다. 러시아는 프랑스와 터키의 협정이 퀴추크 카이나르자 조약 (1778) 위반이라고 항의했다. 이 조약은 1768–1774년 러시아-터키 전쟁을 종식시킨 것으로, 러시아에 성지 내 기독교 성지 보호에 대한 배타적 권한을 부여한다고 해석될 여지가 있었다. 이에 따라 1853년 5월 7일, 러시아는 알렉산드르 세르게예비치 멘시코프 공작을 협상을 위해 파견했다.[27] 멘시코프 공작은 이전 전쟁에서 러시아가 점령했던 다뉴브 강 북쪽의 터키 지배하 왈라키아와 몰다비아 지방을 상기시키며, 퀴추크 카이나르자 조약에 따라 성지 보호권을 대가로 이 "다뉴브 공국"을 오스만 제국에 반환했음을 주장했다. 이에 터키는 잠시 러시아 측에 동의하는 듯 보였다.

그러나 프랑스는 무력 시위의 일환으로 자국의 주요 전열함 중 하나인 ''샤를마뉴''를 흑해로 보냈다. 프랑스의 압박에 터키는 다시 입장을 바꿔 기독교 성지를 보호할 프랑스의 권리를 인정했다. 스트랫포드 드 레드클리프 경은 이 기간 동안 오스만 제국에 조언하고 있었으며,[28] 나중에 터키가 러시아의 주장을 거부하도록 설득하는 데 결정적인 역할을 했다는 주장이 제기되었다.

전쟁이 불가피해지자 애버딘은 러셀에게 다음과 같이 편지를 썼다.

> 이 문제의 추상적인 정의는 의심할 여지가 없지만, 모든 전쟁의 불가피한 재앙이나, 내가 두려워하는 대로 정치적이지 않고 현명하지 않은 결정에 대한 초라한 위로일 뿐입니다. 내 양심은 더욱 책망을 받습니다. 왜냐하면 처음부터 내가 보았듯이, 다뉴브 강이 아니라 다우닝가에서 조금만 더 에너지와 활력을 냈더라면, 그것을 예방할 수 있었을 것이기 때문입니다.[29]

오스만 제국의 최종 입장 변화에 대응하여 러시아는 1853년 7월 2일 왈라키아와 몰다비아를 점령했다.[30] 거의 즉시 러시아군은 다뉴브강 북쪽에 배치되었다. 애버딘은 영국 함대에 콘스탄티노플과 이후 흑해로 진입하라고 명령했다.[1] 1853년 10월 23일 오스만 제국은 러시아에 선전포고를 했다. 1853년 11월 30일 시노페 해전에서 러시아 해군은 시노페에 정박 중이던 오스만 함대를 파괴했다. 러시아가 다뉴브 공국을 포기하라는 영국-프랑스의 최후 통첩을 무시하자 영국과 프랑스는 1854년 3월 28일 러시아에 선전포고를 했다. 이는 반러시아 여론과 내각 내 강경파(파머스턴과 러셀)를 억제하지 못한 결과였다.

1854년 9월, 영국군과 프랑스군은 크림반도 에우파토리아에 상륙했다. 연합군은 1854년 9월 20일 알마 전투에서 승리하고 세바스토폴 요새를 포위했다. 1854년 10월 25일 발라클라바의 연합군 보급 기지에 대한 러시아의 공격은 발라클라바 전투에서 격퇴되었다. 이 전투는 유명한(또는 악명 높은) 경기병여단의 돌격으로 알려져 있다. 1854년 11월 5일, 러시아군은 잉케르만 전투에서 세바스토폴 포위를 풀고 연합군을 격파하려 했으나 실패했다.

전쟁이 장기화되면서 전쟁 수행에 대한 불만이 영국 내에서 커졌다. 전쟁 관리 부실에 대한 보고가 이어지자 의회가 조사에 착수했다. 1855년 1월 29일 존 아서 로벅은 전쟁 수행에 대한 조사를 위한 특별 위원회 임명을 위한 동의안을 제출했다.[31] 이 동의안은 찬성 305표, 반대 148표라는 압도적인 차이로 가결되었다.

애버딘은 이를 자신의 정부에 대한 불신임 투표로 간주하고 사임했으며, 1858년 상원에서 마지막 연설을 한 뒤 정계에서 은퇴했다. 사임을 위해 윈저성을 방문했을 때 그는 여왕에게 "각료들 간의 감정은 더할 나위 없이 좋았으며, 존 러셀 경이 당파적 차이를 유지하려는 끊임없는 시도만 없었다면 연립 정부의 실험은 훌륭하게 성공했을 것"이라고 말했다.[32] 빅토리아 여왕은 남은 생애 동안 존 러셀 경의 행동을 비판적으로 보았다. 1878년 그가 사망했을 때 여왕은 일기에 그가 "많은 재능을 가진 사람이었고, 훌륭하고 친절하며 헌법에 대한 해박한 지식을 가지고 있으며, 많은 어려운 경우에 매우 잘 처신했지만, 충동적이고 매우 이기적(특히 애버딘 경의 행정부에서 드러났듯이), 허영심이 많고, 종종 무모하고 경솔했다"고 기록했다.[33] 결국 애버딘 내각은 크림 전쟁의 여파로 2년도 채 안 되어 붕괴되었고, 내각의 내무상이었던 파머스턴이 후임 총리가 되어 전쟁 지휘를 이어받았다.

5. 은퇴 및 사망

퇴임 후, 영국을 전쟁으로 이끌어버린 것을 계속 후회했다고 한다. 1860년 12월 14일 런던 자택인 Argyll House|아길 하우스eng에서 사망했다[59] . 작위와 재산은 아들 조지가 상속했다[56] .

6. 유산 및 평가

애버딘은 근면한 외교관으로서 대체로 성공적이었지만, 크림 전쟁에서의 군사적 실패와 그를 나약하고, 무능하며, 냉정하다고 여긴 벤저민 디즈레일리와 같은 적들의 조롱 때문에 평판이 크게 훼손되었다. 그의 경력을 끝낸 크림 전쟁의 참사 이전에, 애버딘은 수많은 외교적 승리를 거두었는데, 1813-14년 오스트리아 제국 주재 대사로서 나폴레옹의 패배를 이끈 동맹과 자금 조달을 협상한 것이 시작이었다. 파리에서 그는 새로 복원된 부르봉 정부와의 관계를 정상화했으며, 런던을 설득하여 그들을 신뢰할 수 있게 했다. 그는 비엔나의 클레멘스 폰 메테르니히와 파리의 프랑수아 기조와 같은 유럽 최고 외교관들과 잘 협력했다. 그는 그리스, 포르투갈, 벨기에의 지역 전쟁과 같은 중요한 문제에 대해 영국을 유럽 외교의 중심에 놓았다. 미국과의 수많은 문제에 대한 갈등은 우호적인 타협으로 종결되었다. 그는 중국과의 아편 전쟁에서 승리하여 홍콩을 장악하는 데 중심적인 역할을 했다.[37][38]

7. 종교적 신념

애버딘의 전기 작가인 머리엘 체임벌린은 "그에게 종교는 결코 쉽지 않았다"라고 요약한다. 그는 스코틀랜드의 토지 소유주로서 "국경 북쪽에서 그는 스스로를 '''직무상''' 장로교도로 여겼다".[51] 잉글랜드에서는 "그는 사적으로 스스로를 성공회 신자로 여겼다".[52] 그는 1840년 초 글래드스턴에게 애버딘이 "잉글랜드의 자매 교회"라고 부르는 것을 선호한다고 말했고, 런던에 있을 때는 세인트 제임스 피카딜리에서 예배를 드렸다.[52] 그는 결국 미들섹스의 스탠모어에 있는 성공회 교구 교회에 묻혔다.

그는 1818년부터 1828년까지 스코틀랜드 교회 총회의 회원이었으며, 교회의 장관 임명 또는 '소명'에 대한 거부권을 행사할 권리가 논쟁의 여지가 되어 1843년 3분의 1의 장관이 떨어져 나가 스코틀랜드 자유 교회를 결성한 "1843년 분열"로 알려진 분열을 초래했을 때, 그는 스코틀랜드 영지에서 장관을 임명할 기존의 권리를 행사했다. 1840년과 1843년, 그는 상원에서 회의에만 거부권을 허용하고 회중에겐 거부권을 허용하지 않는 두 개의 타협안을 발의했다. 첫 번째 법안은 통과되지 못했고 (총회에서 반대 투표를 받았음), 분열 이후 발의된 두 번째 법안은 스코틀랜드에서 법으로 제정되었으며 1874년 스코틀랜드의 직책 후원이 폐지될 때까지 효력을 유지했다.[53]

그의 재임 기간 동안 캔터베리 및 요크 회의의 부활이 시작되었지만, 1859년이 되어서야 잠재적인 권한을 얻었다.

그는 크림 전쟁 이후, 생의 마지막 몇 달 동안, "많은 피를 흘린" 것에 대한 죄책감으로 인해, 성경에서 다윗 왕이 예루살렘 성전을 짓는 것을 금지당한 것을 언급하며, 스코틀랜드 영지에 교회를 짓는 데 기여하는 것을 거절했다고 한다.[54]

8. 가족 관계

애버딘 백작은 1805년 7월 28일 레이디 캐서린 엘리자베스 해밀턴(1784년 1월 10일 – 1812년 2월 29일)과 결혼했다. 그녀는 초대 애버콘 후작 존 해밀턴의 딸이다.[60] 부부는 네 명의 자녀를 두었으나, 모두 21세 이전에 사망했다.

1812년 첫 번째 부인 캐서린과 사별한 후, 애버딘 백작은 1815년 7월 8일 해리엇 더글라스(Harriet Douglas, 1833년 사망)와 재혼했다. 해리엇은 제임스 더글라스, 제14대 모턴 백작의 손녀이자 에드워드 라셀스, 제1대 헤어우드 백작의 외손녀였다. 부부는 다섯 자녀를 두었다.[60]

| 이름 | 출생 | 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 조지 존 제임스 해밀턴-고든 | 1816년 9월 28일 | 1864년 3월 22일 | 제5대 애버딘 백작. 1840년 레이디 메리 베일리(조지 베일리-해밀턴, 제10대 해딩턴 백작의 여동생)와 결혼하여 6자녀를 둠.[61] |

| 영국 육군 장군 알렉산더 해밀턴-고든 경 | 1817년 12월 11일 | 1890년 5월 19일 | 1852년 캐롤라인 에밀리아 메리 허셜(초대 준남작 존 허셜 경의 딸)과 결혼하여 9자녀를 둠.[61] |

| 레이디 프랜시스 해밀턴-고든 | 1818년 12월 4일 | 1834년 4월 20일 | 15세에 사망[60] |

| 명예 목사 더글러스 해밀턴-고든 | 1824년 3월 13일 | 1901년 12월 6일 | 1851년 레이디 엘렌 수잔 앤 더글라스(제17대 모턴 백작 조지 쇼트 더글라스의 딸)와 결혼하여 자녀를 둠.[61] |

| 아서 찰스 해밀턴-고든 | 1829년 11월 26일 | 1912년 1월 30일 | 초대 스탠모어 남작. 정치가, 식민지 총독. 1865년 레이첼 에밀리 쇼-르페브르와 결혼하여 2자녀를 둠.[61] |

두 번째 부인 해리엇은 1833년 8월에 사망했다. 애버딘 백작은 1860년 12월 14일 런던 세인트 제임스의 아길 하우스에서 사망하여 스탠모어 교회의 가족 묘지에 묻혔다.[40]

참조

[1]

Encyclopedia

Aberdeen, George Hamilton-Gordon, 4th Earl of

https://archive.org/[...]

Encyclopædia Britannica Inc.

[2]

문서

MacIntyre, 644

[3]

문서

MacIntyre, 641

[4]

문서

MacIntyre, 642, 644.

[5]

문서

MacIntyre, 643, quoted

[6]

서적

The Peerage, Baronetage and Knightage of Great Britain and Ireland

Whitaker and Co.

[7]

문서

Gordon, George Hamilton (Lord Haddo)

[8]

문서

Chambers Biographical Dictionary

[9]

서적

The Earl of Aberdeen

Sampson Low, Marston and Company

1893

[10]

간행물

"The Wedding Planners: Lord Aberdeen, Henry Bulwer, and the Spanish Marriages, 1841–1846."

[11]

간행물

"Peel, Aberdeen and the Entente cordiale."

[12]

서적

Britain in Europe: 1789-1914

https://archive.org/[...]

[13]

서적

Lord Aberdeen: a biography of the fourth Earl of Aberdeen, KG, KT, Prime Minister 1852–1855

[14]

문서

"Result of the Elections"

[15]

문서

"The Defeat of the Ministry"

[16]

문서

Martin, 110–112

[17]

웹사이트

Queen Victoria's Journals, Wednesday 28 April 1880, Windsor Castle, from Princess Beatrice's copies, Volume72 (1 January 1880 – 18 August 1880), p.167

http://www.queenvict[...]

1880-04-28

[18]

간행물

"The impact of Napoleon III on British politics, 1851–1880."

[19]

간행물

"The Formation of the Coalition Cabinet of 1852."

[20]

간행물

"The Formation of the Coalition Cabinet of 1852."

[21]

서적

British History 1815–1914

https://books.google[...]

Oxford UP

[22]

서적

The Eastern Question, 1774–1923

London

[23]

간행물

"War and Reform: Russell, Palmerston and the Struggle for Power in the Aberdeen Cabinet, 1853–54"

[24]

서적

The Origins of Christian Zionism: Lord Shaftesbury And Evangelical Support for a Jewish Homeland

Cambridge University Press

2014-01-02

[25]

서적

History of Zionism, 1600-1918

Forgotten Books

2015-09-27

[26]

문서

The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews of Palestine, 1838–1914

[27]

문서

"Affairs in Holland—Denmark—Conversion of the British Debt—India, Turkey and Russia"

[28]

문서

"Mazzini—Switzerland and Austria—Turkish Question"

[29]

서적

The Life of Lord John Russell – Volume II

Longmans, Green and Co.

1889

[30]

문서

"Turkey and Russia—the Connivance of the Aberdeen Ministry with Russia—The Budget—Tax on Newspaper Supplements—Parliamentary Corruption"

[31]

문서

"Fall of the Aberdeen Ministry"

International Publishers: New York

[32]

웹사이트

Queen Victoria's Journals, Tuesday 30 January 1855, Windsor Castle, Princess Beatrice's copies, Volume:39 (1 January 1855 – 30 June 1855), pp. 47–48

http://www.queenvict[...]

1855-01-30

[33]

웹사이트

Queen Victoria's Journals, Wednesday 29 May 1878, Balmoral Castle, Princess Beatrice's copies, Vol 68 (1 January 1878 – 24 June 1878), pp. 268–69

http://www.queenvict[...]

1878-05-29

[34]

간행물

"Daniel Webster and the British Experience."

https://www.jstor.or[...]

[35]

간행물

"Lord Ashburton and the Maine Boundary Negotiations."

https://www.jstor.or[...]

[36]

서적

Encyclopedia of U.S. Foreign Relations

[37]

서적

Biographical dictionary of British prime ministers

[38]

서적

Britain in Europe: 1789-1914

[39]

뉴스

Birth.

https://www.britishn[...]

2024-09-24

[40]

웹사이트

The Churches of Great Stanmore

https://web.archive.[...]

St John Church, Stanmore

2015-08-02

[41]

웹사이트

Umbrella

https://www.goodread[...]

2021-12-23

[42]

서적

Complete Peerage

[43]

서적

Complete Peerage

[44]

서적

Complete Peerage

[45]

서적

Complete Peerage

[46]

간행물

Baird, Sir David, first baronet (1757–1829)

[47]

서적

Complete Peerage

[48]

웹사이트

Hanson Pedigree

https://archive.org/[...]

[49]

서적

The Baronetage of England

[50]

서적

The Scots peerage; founded on Wood's edition of Sir Robert Douglas's peerage of Scotland; containing an historical and genealogical account of the nobility of that kingdom

https://archive.org/[...]

D. Douglas

2024-09-24

[51]

서적

Oxford Dictionary of National Biography, Volume 22

Oxford University Press

[52]

서적

Oxford Dictionary of National Biography, Volume 22

[53]

서적

Oxford Dictionary of National Biography, Volume 22

[54]

서적

Oxford Dictionary of National Biography, Volume 22

[55]

Acad

[56]

서적

Complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, extant, extinct or dormant (Ab-Adam to Basing)

https://archive.org/[...]

The St. Catherine Press, Ltd.

[57]

웹사이트

HANSARD 1803–2005

https://api.parliame[...]

[58]

웹사이트

Aberdeen, Earl of (S, 1682)

http://www.cracrofts[...]

2019-05-05

[59]

서적

Former Fellows of The Royal Society of Edinburgh 1783 – 2002

https://rse.org.uk/w[...]

The Royal Society of Edinburgh

2006-07

[60]

서적

The Peerage and Baronetage of the British Empire as at Present Existing

https://books.google[...]

Hurst and Blackett

1901

[61]

서적

Burke’s Peerage, Baronetage & Knightage Clan Chiefs Scottish Feudal Barons

Burke's Peerage Limited

[62]

문서

로버트 필 지지자

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com