전열함

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전열함은 15세기 후반부터 19세기 중반까지 사용된 대형 범선으로, 다수의 대포를 탑재하고 일렬로 늘어선 전열 전술을 펼치는 데 특화되었다. 포르투갈에서 처음 개발되어 유럽 각국으로 확산되었으며, 갤리온의 진화 과정을 거쳐 18세기에는 74문함과 같은 표준형 전열함이 등장했다. 18세기 후반에는 영국과 프랑스 간의 해상 패권 다툼 속에서 전열함의 수요와 기술 발전이 이루어졌으며, 호레이쇼 넬슨 제독의 난전 전술을 통해 전술적 변화를 겪었다. 증기 기관과 철갑 기술의 발달로 19세기 중반 쇠퇴하여 철갑선으로 대체되었으며, 현재 HMS Victory가 유일하게 남아있는 전열함이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전열함 - HMS 빅토리

HMS 빅토리는 1765년 진수된 영국 해군의 1급 전열함으로, 호레이쇼 넬슨 제독의 기함으로서 트라팔가 해전에서 승리했으며 현재는 포츠머스 해군 기지에 보존되어 있다. - 전열함 - MN 르두터블

MN 르두터블은 프랑스 해군의 74문급 전열함으로, 프랑스 혁명 시기에 이름이 변경되었고, 그로익스 해전과 트라팔가 해전에서 활약했으며, 특히 트라팔가 해전에서 넬슨 제독에게 치명상을 입혔으나 폭풍우 속에서 침몰했다. - 군용 범선 - 프리깃

프리깃은 대항해시대의 빠른 범선 군함에서 유래하여 현대에는 대잠전, 대공 방어, 정찰 등의 임무를 수행하며, 유도 미사일과 헬리콥터 등을 탑재하여 각국 해군력에서 중요한 역할을 담당한다. - 군용 범선 - 맨오브워

맨오브워는 전투원을 뜻하는 말에서 유래한 15세기부터 19세기 중반까지 해상 전투의 주력 함선으로, 시대에 따라 캐러크, 갤리온, 전열함 등이 사용되었으며, 특히 전열함은 해상 패권 경쟁 국가들의 주력 함선이었으나 증기선 등장으로 쇠퇴했고, 최대 120문의 대포를 탑재한 강력한 화력을 자랑했다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

| 전열함 | |

|---|---|

| 전열함 정보 | |

| |

| 유형 | 군함 |

| 사용 국가 | 영국 프랑스 스페인 네덜란드 기타 유럽 국가 |

| 제원 | |

| 길이 | 40 ~ 60 m (130 ~ 200 ft) |

| 폭 | 12 ~ 17 m (40 ~ 55 ft) |

| 흘수 | 5 ~ 8 m (16 ~ 26 ft) |

| 톤수 | 500 ~ 3,000 톤 |

| 갑판 수 | 2 ~ 3층 |

| 무장 | 50 ~ 130문 |

| 승무원 | 200 ~ 850명 |

| 역사 | |

| 개발 시기 | 17세기 초 |

| 퇴역 시기 | 19세기 중반 |

| 특징 | |

| 주요 역할 | 해상 전투, 함대 결전 |

| 기동성 | 바람에 의존, 둔중함 |

| 방어력 | 두꺼운 나무 선체 |

| 화력 | 다수의 대포 장착 |

| 전술 | 전열을 형성하여 포격전 수행 |

| 기타 정보 | |

| 관련 용어 | 해군 함대 대포 전열 |

2. 역사

전열함의 정의는 운용 조직이나 시대에 따라 달랐지만, 대체로 목조에 장갑이 없는 대포(현측포) 50문 이상을 탑재한 3개 마스트의 범선을 의미한다. 시대에 따라 점차 대형화되어 탑재 문수가 늘어났지만, 1850년경까지 기본적인 배치는 변하지 않았다. 이후 증기 추진 전열함이 등장했지만, 10년 만에 본격적인 장갑함이 등장하여 전열함을 대신해 해전의 주역이 되었다.

전열함은 다수의 포를 탑재했지만, 그 수는 50문에서 약 140문까지 다양했고 규모도 제각각이었다. 따라서 크기에 따라 여러 종류로 분류되었으며, 포문 수를 사용하여 "120문함"과 같이 불렀다. 역사적으로 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 문수가 같더라도 시대와 운용 국가에 따라 설계가 크게 달랐다. 영국 해군은 다수의 함정을 본국에서 떨어진 해역에서 운용했기 때문에 함의 크기를 줄였고, 수적으로 열세인 대륙 국가는 대형 함을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다가 주 전장이었으므로 비교적 소형 함을 사용할 수밖에 없었다.

문수 외의 분류로는 포열 갑판의 수나, 영국 해군의 등급이 있다. 전열함은 보통 2층 또는 3층의 포열을 갖추었지만, 2층함과 3층함의 성격은 크게 달랐다. 대략 80문 전후가 양자의 경계였다. 등급 제도는 문수에 따라 전열함이나 프리깃을 6등급으로 분류했지만, 4등함이 거의 사용되지 않아 실제적인 분류는 아니었다.

18세기 중반에는 포전에 견딜 수 있는 전열함의 하한은 60문으로 여겨졌고, 이후 50문함은 보통 프리깃으로 분류되었지만, 이후에도 전열함으로 취급되는 경우가 있었다. 영국 해군에서는 1880년대경까지 건조된 전함도 전열함으로 분류했다. 러시아 제국 해군 등 일부 국가에서는 드레드노트급 전함 등장 이후의 주력함도 전열함으로 호칭했다.

전열함 발달사에서 중요한 것은 치수 규정이다. 18세기 전반 영국 해군이 함선 크기를 일원적으로 결정한 제도로, 영국 해군의 기술 발전을 저해했다. 치수 규정 폐지 후 제2차 백년 전쟁의 영향으로 설계 혁신이 진행되었고, 나폴레옹 전쟁 이후에도 1860년대까지 완만한 발전을 지속했다.

18세기 초, 군함 설계는 각 조선소 기술자에게 맡겨졌다. 설계가 통일되지 않아 함의 성능이 불안정했고, 관리상 불편이 컸다. 영국은 경비 절감을 위해 1706년 치수 규정을 도입, 전열함 크기를 50문에서 100문의 6종류로 통일하려 했다. 그러나 설계자 권한을 제한하여 영국 설계 기술은 정체되었다. 이 제도는 오스트리아 왕위 계승 전쟁 이후 1750년경까지 영국 해군을 묶어두었다.

반면 대륙 국가들은 전열함을 대형화했다. 함체 대형화와 함께 포의 대구경화를 의미했다. 영국, 프랑스, 스페인의 동문수 함은 크기 차이가 컸고, 제니킨스의 귀 전쟁에서 개함 전력 차이가 분명해졌다. 영국 해군은 치수 규정을 개정, 결국 폐지했다.

치수 규정기의 중요한 사건은 74문함의 출현이다. 1740년경 프랑스에서 건조되기 시작한 74문함은 화력, 방어, 항주 성능의 균형을 갖춘 가성비 높은 함종이었다. 74문함은 약 80년간 해전의 주역이었다.

전열함 대형화 경향에 따라, 치수 규정 폐지 후 50문함은 전열함으로 여기지 않게 되었다. 이후 영국에서는 해군 본부의 함정 감독관이 모든 전열함을 설계했다. 설계자와 건조자를 분리하는 근대적 건조 방식의 시작이었다. 100문, 90문(후에 98문), 74문, 64문 4종류가 주류가 되었다.

프랑스 해군은 영국의 74문함에 대항, 2층 80문함을 도입했지만, 당시 건조 기술로는 불편하여 주류가 되지 못했다. 100문함에 대해 110문함과 120문함도 건조되었다.

18세기 후반 영불 대립이 격화되었다. 프랑스 혁명 전쟁(1792년-1802년), 나폴레옹 전쟁(1803년-1815년)에서 20년 이상 단속적 교전이 지속되어 전열함 수요와 발전을 촉진했다.

이러한 기술적 진보에도 당시 해전은 저조했다. 영국과 프랑스 상황이 일정했고, 해전 형태가 고정되었기 때문이다. 수적으로 열세하고 숙련도가 부족했던 프랑스 해군은 결전을 회피했고, 영국도 유효한 타격을 줄 수 없었다. 넬슨 제독이 전열 전술 대신 난전을 다용할 때까지 이어졌지만, 트라팔가 해전(1805년)이 마지막 전열함에 의한 대규모 해전이 되었다.

나폴레옹 전쟁 이후 제2차 백년 전쟁이 종결되자, 산업 혁명의 기술 혁신이 전열함에도 도입되었다. 80문 이상의 2층 함도 1820년대부터 많이 사용되었고, 항해 성능과 포 운용 효율을 고려한 설계가 보급되었다. 선체 구조는 단순한 횡식 구조에서 발전하여 각 부분에 철재가 사용되기 시작했다.

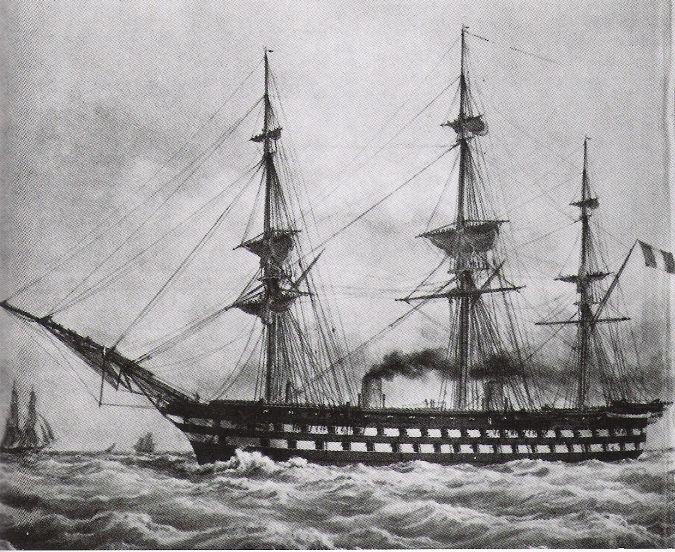

1850년대에는 스크루 추진 전열함도 등장했다. 최초는 프랑스의 나폴레옹이었으며, 본격적인 장갑함 등장 전까지 약 10년간 증기 추진함 건조가 이어졌다. 영국과 프랑스 제2제국이 경쟁적으로 건조했으며, 기존 전열함 개조도 활발했지만, 다른 국가에서는 크게 주목받지 않았다.

함포 성능 향상으로 다수의 대포를 장착한 전열함은 방어력 문제가 대두되었다. 제강 기술 발달로 증기 기관을 갖춘 대형 함선에 장갑판 장착이 가능해졌다. 프랑스의 목조 장갑함 라 글로와르에 대항하여 영국은 철제 워리어를 건조했다(1860년 진수). 이러한 장갑함은 외양에서도 사용할 수 있었다. 1862년 햄프턴 로드 해전과 1866년 리사 해전으로 비장갑함은 장갑함에 대항할 수 없다는 인식이 확산되면서 전열함은 더 이상 건조되지 않았다. 기존 전열함은 장갑함으로 개조되거나 폐선 처리되어 1880년대까지 사용되었다.

2. 1. 기원

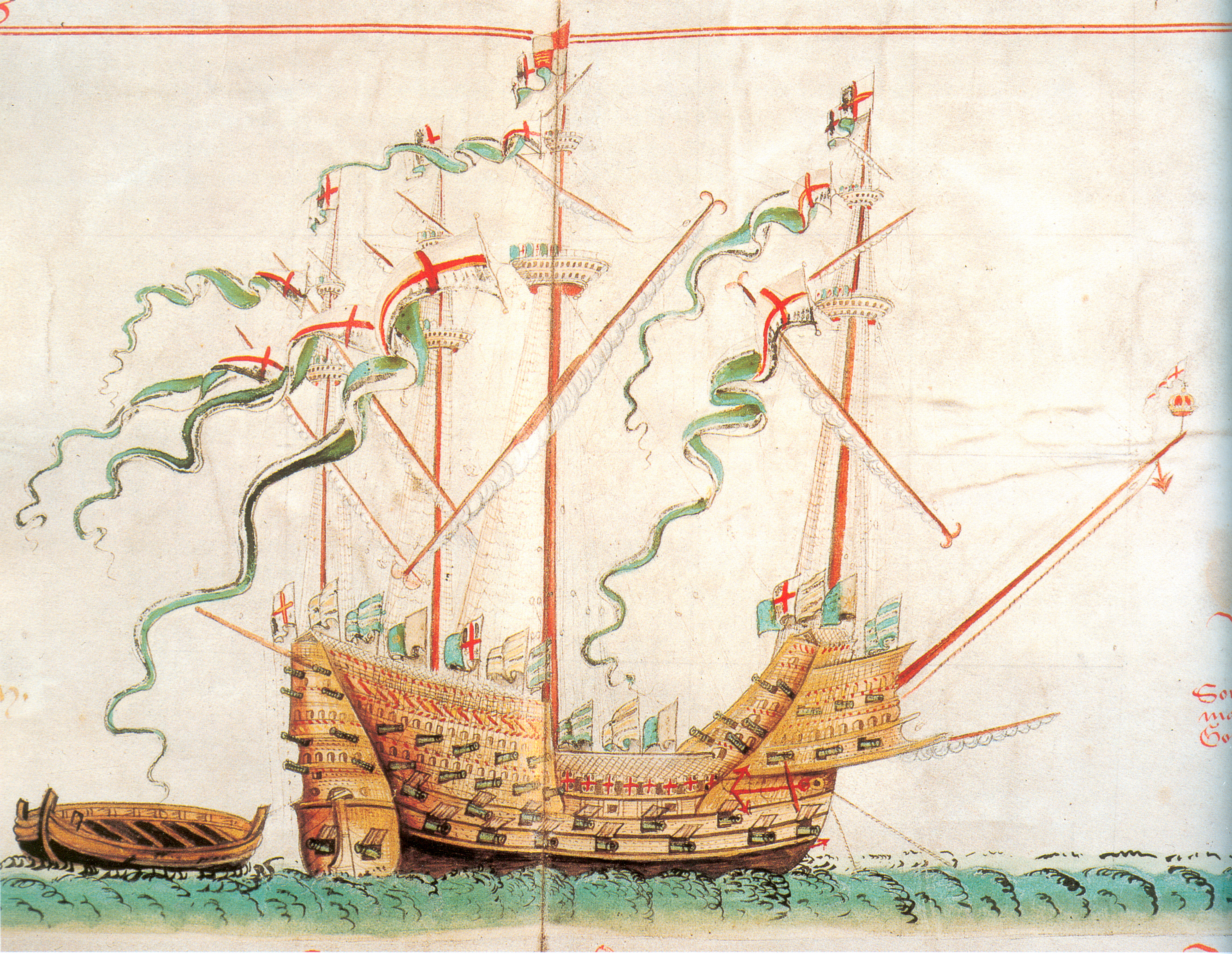

대규모 무장을 갖춘 캐러크는 15세기 후반과 16세기 초에 대서양에서의 무역 또는 전쟁을 위해 포르투갈에서 처음 개발되었으며, 이는 ''전열함''의 전신이었다. 다른 해양 유럽 국가들도 이를 빠르게 채택했다. 이 선박들은 북해의 코그와 지중해의 갤리선의 특징을 융합하여 개발되었다. 북해, 발트해, 대서양 연안에서 무역을 하던 코그는 전투에서 갤리선보다 유리했는데, 이는 선수와 선미에 "캐슬(castle)"이라고 불리는 높은 플랫폼을 가지고 있어 궁수들이 적 함선에 사격하거나 무거운 물건을 떨어뜨릴 수 있었기 때문이다. 선수에 있는 캐슬은 포캐슬이라고 불렸다(일반적으로 fo'c'sle 또는 fo'c's'le로 축약되며 FOHK-səl로 발음). 시간이 지남에 따라 이 캐슬들은 더 높아지고 커졌으며 결국 선박의 구조에 통합되어 전체적인 강도를 증가시켰다. 코그의 이러한 특징은 캐러크 설계에도 남아 있었으며, 1509년 디우 해전과 같은 전투에서 그 가치를 증명했다.

''메리 로즈''(Mary Rose)는 16세기 초 잉글랜드의 캐러크 또는 "대형 선박"이었다. 1530년대에 개조된 후 78문의 대포와 91문의 대포로 중무장했다. 1510~1512년 포츠머스에서 건조되었으며, 잉글랜드 해군에서 최초로 특별 제작된 전함 중 하나였다. 그녀는 500톤 이상의 부피를 가졌고 32m 이상의 용골과 200명이 넘는 승무원(185명의 군인과 30명의 포수)을 보유했다. 잉글랜드 함대의 자랑이었지만, 1545년 7월 19일 솔런트 해전에서 사고로 침몰했다.

''앙리 그라스 아 디외''(Henri Grâce à Dieu, Henry Grace of God영어, "신의 은총 헨리"), 일명 "대형 해리"는 초기 잉글랜드 캐러크였다. ''메리 로즈''와 동시대의 ''앙리 그라스 아 디외''는 50m 길이였으며, 1,000~1,500 톤 부피를 측정했고 700~1,000명의 승무원을 태웠다. 스코틀랜드 선박 ''마이클''이 1511년에 진수된 것에 대응하여 헨리 8세에 의해 주문되었다.[2] 1512년부터 1514년까지 울위치 조선소에서 건조되었으며, 포문을 갖춘 최초의 선박 중 하나였고, 새로운 중형 청동 대포 20문을 탑재하여 함포 사격을 할 수 있었다. 총 43문의 중포와 141문의 경포를 장착했다. 최초의 잉글랜드 2층 갑판 선박이었으며, 진수 당시 유럽에서 가장 크고 강력한 전함이었지만, 실제 전투에서는 거의 사용되지 않았다. 1545년 프랑스의 프랑수아 1세와의 솔런트 해전에 참가했지만(이 전투에서 ''메리 로즈''가 침몰), 외교용 선박에 더 가까웠으며, 금색 천으로 돛을 달고 항해하기도 했다. 대형 선박들은 힘만큼이나 장식적인 디자인으로도 잘 알려져 있었다(''바사''와 같은 일부 선박은 선미 조각품에 금박을 입혔다).

전쟁용으로 개조된 캐러크는 대구경 구경의 대포를 탑재했다. 높은 자유 선측과 더 큰 하중 지지 능력 덕분에, 갤리선보다 화약 무기를 사용하기에 더 적합했다. 대서양의 조건에 맞게 개발되었기 때문에, 갤리선보다 기상 조건에 더 잘 견디고 개방된 해역에 더 적합했다. 노가 없다는 것은 대규모 승무원이 필요하지 않다는 것을 의미하여, 장거리 항해가 더 가능하게 했다. 단점은 기동성에 전적으로 바람에 의존한다는 것이었다. 갤리선은 특히 바람이 약하고 수적으로 우세할 경우 여전히 대형 선박을 압도할 수 있었지만, 대형 선박의 크기가 증가함에 따라 갤리선은 점점 쓸모가 없어졌다.

높은 포캐슬은 선박의 항해 품질을 방해했다. 선수 부분이 바람을 받으며 항해할 때 물속으로 강제로 잠겼다. 그러나 16세기 동안 대포가 도입되고 포격이 해상 전투의 주요 수단으로 대체되면서, 중세 포캐슬은 더 이상 필요하지 않게 되었고, 갤리온과 같은 후기 선박들은 낮고 단일 갑판 높이의 포캐슬만을 갖게 되었다. 1637년 잉글랜드의 ''소버린 오브 더 시즈''가 진수될 즈음에는 포캐슬이 완전히 사라졌다.

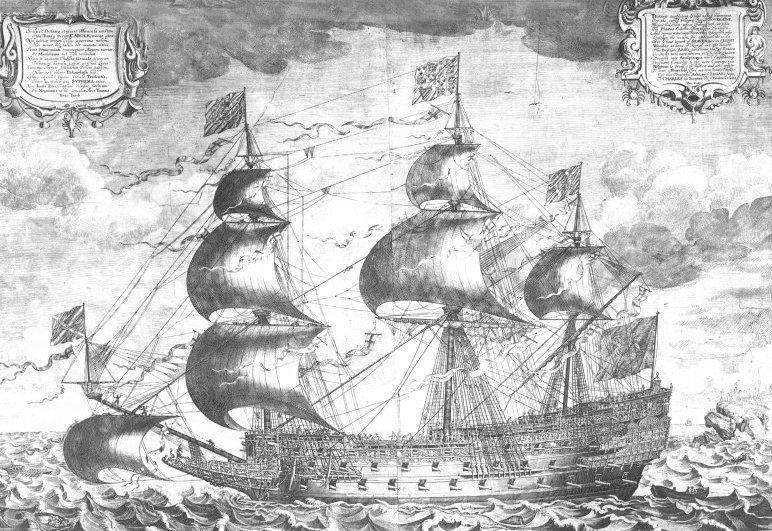

16세기 동안 갤리온은 캐러크에서 진화했다. 갤리온은 더 좁은 선박이었고, 포캐슬이 크게 축소되었으며, 캐러크보다 기동성이 좋았다. 특히 초기부터 스페인인들이 스페인 보물선단의 대서양 횡단 무역에 선호했다. 1588년의 그라블린 해전에서 잉글랜드와 스페인 함대의 주요 선박은 갤리온이었다. 잉글랜드의 모든 갤리온과 스페인 갤리온의 대부분은 전투에서 살아남았고, 귀항 항해 중 폭풍에도 살아남았는데, 스페인 갤리온이 흩어진 함대를 재편성하는 동안 잉글랜드로부터 가장 심한 공격을 받았음에도 불구하고 말이다. 17세기까지 모든 주요 유럽 해군은 이러한 선박을 건조하고 있었다.

식민지 개척과 탐험의 중요성이 커지고 폭풍우가 치는 대양을 가로질러 무역로를 유지해야 할 필요성이 커지면서, 갤리선과 갤리어스 (측면에 장착된 대포를 갖춘 더 크고 높은 유형의 갤리선이지만 갤리온보다 낮음)는 점점 더 적게 사용되었으며, 1750년경에는 몇 가지 주목할 만한 예외를 제외하고, 해상 전투에서 거의 쓸모가 없었다.

전열함의 기원이 된 것은 갤리온이다. 갤리온은 전열함에 비해 소수의 소구경 포를 탑재했으며, 군용으로도 상업용으로도 사용되었다. 16세기 중반에 영국의 제임스 베이커가 포문의 구조를 고안하면서 갑판이 아닌 선측에 대구경포를 범선에 탑재할 수 있게 되었고, 점차 포격전에 특화된 구조의 전열함으로 진화해갔다.

1653년 가바드 해전에서 영국 해군은 전열 전술을 사용하면서, 이후 양측이 단종진을 형성하여 해전을 벌이는 것이 일반적이 되었다. 전열함이라는 말이 생겨난 것도 이 시기이지만, 단순히 "대형선(Great Ship)"이라는 호칭이 일반적이었으며, 전열함이라는 호칭이 널리 사용된 것은 1690년대부터이다. 초기의 전열함은 기존의 군함을 개조한 경우가 많았으며, 설계는 전혀 통일되지 않았다. 그러나, 17세기 후반에 탑재 포를 통일하려는 시도가 시작되었고, 이는 영국의 치수 규정 제도로 이어지게 된다.

2. 2. 초기 전열함

전열함은 대략 목조에 비장갑 대포 (현측포)를 50문 이상 탑재한 3개 마스트의 범선을 말한다. 시대가 지남에 따라 점차 대형화되어 탑재 문수가 늘어났지만, 1850년경까지 기본적인 배치는 변하지 않았다. 그 후 증기 추진 전열함이 등장했지만, 10년 만에 본격적인 장갑함이 등장하여 전열함을 대신해 해전의 주역이 되었다.전열함은 다수의 포를 탑재했지만, 그 수는 50문에서 약 140문까지 큰 폭이 있었고 규모도 다양했다. 따라서 크기에 따라 몇 종류로 분류할 수 있으며, 포문 수를 사용하여 "120문함"과 같이 불렀다. 예를 들어 역사적으로 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 문수가 같더라도 시대와 운용 국가에 따라 설계가 달랐다. 일반적으로 다수의 함정을 본국에서 떨어진 해역에서 운용하는 영국 해군은 함의 크기를 줄였고, 수적으로 열세인 대륙 국가는 대형 함을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다가 주 전장이 되므로 비교적 소형 함을 사용할 수밖에 없었다.

문수 외의 분류로는 포열 갑판의 수나, 영국 해군의 등급이 있다. 전열함은 보통 2층 또는 3층의 포열을 갖추었지만, 2층함과 3층함의 성질은 크게 달랐다. 대략 80문 전후가 양자의 경계선이었다. 등급 제도는 문수에 따라 전열함이나 더 소형의 프리깃을 6등급으로 분류하는 제도이지만, 후에 4등함이 거의 사용되지 않는 등 실제적인 분류라고 할 수 없었다.

18세기 중반에는 포전에 견딜 수 있는 전열함의 하한은 60문이라고 생각하게 되었고, 이후 50문함은 보통 프리깃으로 분류되었지만, 그 이후에도 전열함으로 취급되는 경우가 있다. 영국 해군에서는 1880년대경까지 건조된 전함도 전열함으로 분류하고 있다. 러시아 제국 해군 등 국가에 따라 드레드노트급 전함 등장 이후의 주력함도 전열함으로 호칭했다.

전열함의 기원이 된 것은 갤리온이다. 갤리온은 전열함에 비해 소수의 소구경 포를 탑재했으며, 군용으로도 상업용으로도 사용되었다. 16세기 중반에 영국의 제임스 베이커가 포문의 구조를 고안하면서 갑판이 아닌 선측에 대구경포를 범선에 탑재할 수 있게 되었고, 점차 포격전에 특화된 구조의 전열함으로 진화해갔다.

1653년 가바드 해전에서 영국 해군은 전열 전술을 사용하면서, 이후 양측이 단종진을 형성하여 해전을 벌이는 것이 일반적이 되었다. 전열함이라는 말이 생겨난 것도 이 시기이지만, 단순히 "대형선(Great Ship)"이라는 호칭이 일반적이었으며, 전열함이라는 호칭이 널리 사용된 것은 1690년대부터이다. 초기의 전열함은 기존의 군함을 개조한 경우가 많았으며, 설계는 전혀 통일되지 않았다. 그러나, 17세기 후반에 탑재 포를 통일하려는 시도가 시작되었고, 이는 영국의 치수 규정 제도로 이어지게 된다.

2. 3. 18세기 전반: 치수 규정과 발전

18세기 초, 군함 설계는 각 조선소의 기술자에게 맡겨져 있었다. 설계가 통일되지 않아 함의 성능이 안정되지 않았고, 관리상의 불편이 많았다. 당시 최대 해군국이었던 영국에게 경비 절감은 절실한 문제였으며, 이 때문에 1706년에 치수 규정을 도입하여 전열함의 크기를 50문에서 100문의 6종류로 통일하려 시도했다. 그러나 이 제도는 설계자의 권한을 크게 제한했기 때문에 영국의 설계 기술은 심각한 정체기에 빠지게 되었다. 이 제도는 몇 차례 개정되면서 오스트리아 왕위 계승 전쟁 이후 1750년경까지 영국 해군을 묶어두게 된다.[4]한편, 대륙 국가에서는 전열함의 대형화가 진행되었다. 이는 함체의 대형화와 함께 포의 대구경화를 의미했다. 결과적으로 영국과 프랑스, 스페인의 동급 함선은 크기가 상당히 차이났고, 제니킨스의 귀 전쟁에서 실제로 교전했을 때 개별 함선의 전력 차이는 분명해졌다. 영국 해군은 치수 규정에 몇 차례 개정을 가했고, 결국 폐지하게 되었다.

치수 규정기의 중요한 사건으로는 74문함의 출현이 있다. 1740년경 프랑스에서 건조되기 시작한 74문함은 화력, 방어력, 항해 성능의 균형을 갖춘, 가성비가 높은 함종으로 여겨지게 되었다. 74문함은 그 후 약 80년 동안 해전의 주역이었다.[4]

또한 전열함의 대형화 경향에 따라, 치수 규정 폐지 후에는 50문함을 전열함으로 여기지 않게 되었다.

2. 4. 전성기: 18세기 후반 ~ 19세기 초

전열함은 탑재한 포의 수에 따라 50문에서 140문까지 다양했으며, 규모 또한 달랐다. 크기에 따라 여러 종류로 분류되었고, "120문함"과 같이 포문 수를 사용하여 불렀다. 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 시대와 운용 국가에 따라 설계가 달랐는데, 영국 해군은 다수의 함정을 본국에서 떨어진 해역에서 운용했기에 함의 크기를 줄였고, 수적으로 열세였던 대륙 국가는 대형 함을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다가 주 전장이었으므로 비교적 소형 함을 사용했다.전열함은 포열 갑판의 수나 영국 해군의 등급으로도 분류되었다. 통상 2층 또는 3층의 포열을 갖추었지만, 2층함과 3층함의 성격은 달랐다. 80문 전후가 양자의 경계였다. 등급 제도는 전열함이나 프리깃을 6등급으로 분류했지만, 4등함이 거의 사용되지 않아 실제적인 분류는 아니었다.

18세기 중반에는 60문이 전열함의 하한으로 여겨졌고, 이후 50문함은 주로 프리깃으로 분류되었으나, 그 이후에도 전열함으로 취급되기도 했다. 영국 해군은 1880년대경까지 건조된 전함도 전열함으로 분류했고, 러시아 제국 해군 등 일부 국가는 드레드노트급 전함 등장 이후의 주력함도 전열함으로 불렀다.

전열함 발달사에서 중요한 것은 치수 규정이다. 18세기 전반 영국 해군이 함선 크기를 일원적으로 결정한 제도로, 영국 해군의 기술 발전을 저해했다. 치수 규정 폐지 후 제2차 백년 전쟁의 영향으로 설계 혁신이 진행되었고, 나폴레옹 전쟁 이후에도 1860년대까지 완만한 발전을 지속했다.

18세기 초, 군함 설계는 각 조선소 기술자에게 맡겨졌다. 설계가 통일되지 않아 함의 성능이 불안정했고, 관리상 불편이 컸다. 영국은 경비 절감을 위해 1706년 치수 규정을 도입, 전열함 크기를 50문에서 100문의 6종류로 통일하려 했다. 그러나 설계자 권한을 제한하여 영국 설계 기술은 정체되었다. 이 제도는 오스트리아 왕위 계승 전쟁 이후 1750년경까지 영국 해군을 묶어두었다.

반면 대륙 국가들은 전열함을 대형화했다. 함체 대형화와 함께 포의 대구경화를 의미했다. 영국, 프랑스, 스페인의 동문수 함은 크기 차이가 컸고, 제니킨스의 귀 전쟁에서 개함 전력 차이가 분명해졌다. 영국 해군은 치수 규정을 개정, 결국 폐지했다.

치수 규정기의 중요한 사건은 74문함의 출현이다. 1740년경 프랑스에서 건조되기 시작한 74문함은 화력, 방어, 항주 성능의 균형을 갖춘 가성비 높은 함종이었다. 74문함은 약 80년간 해전의 주역이었다.

전열함 대형화 경향에 따라, 치수 규정 폐지 후 50문함은 전열함으로 여기지 않게 되었다. 이후 영국에서는 해군 본부의 함정 감독관이 모든 전열함을 설계했다. 설계자와 건조자를 분리하는 근대적 건조 방식의 시작이었다. 100문, 90문(후에 98문), 74문, 64문 4종류가 주류가 되었다.

프랑스 해군은 영국의 74문함에 대항, 2층 80문함을 도입했지만, 당시 건조 기술로는 불편하여 주류가 되지 못했다. 100문함에 대해 110문함과 120문함도 건조되었다.

18세기 후반 영불 대립이 격화되었다. 프랑스 혁명 전쟁(1792년-1802년), 나폴레옹 전쟁(1803년-1815년)에서 20년 이상 단속적 교전이 지속되어 전열함 수요와 발전을 촉진했다.

이러한 기술적 진보에도 당시 해전은 저조했다. 영국과 프랑스 상황이 일정했고, 해전 형태가 고정되었기 때문이다. 수적으로 열세하고 숙련도가 부족했던 프랑스 해군은 결전을 회피했고, 영국도 유효한 타격을 줄 수 없었다. 넬슨 제독이 전열 전술 대신 난전을 다용할 때까지 이어졌지만, 트라팔가 해전(1805년)이 마지막 전열함에 의한 대규모 해전이 되었다.

2. 5. 나폴레옹 전쟁 이후와 증기 추진

나폴레옹 전쟁이 끝나고 제2차 백년 전쟁이 종결된 후, 산업 혁명으로 인한 기술 혁신의 성과가 전열함에도 도입되었다. 과거에는 강도 문제로 어려움이 있었던 80문 이상의 2층 함도 1820년대부터 많이 사용되었고, 경험에만 의존하던 전통적인 설계 대신 항해 성능과 포 운용 효율을 고려한 설계가 보급되었다. 선체 구조도 단순한 횡식 구조에서 발전하여, 각 부분에 철재가 사용되기 시작했다.

이러한 경향 속에서 1850년대에는 스크루를 동력으로 사용하는 전열함도 등장했다. 최초로 건조된 것은 프랑스의 나폴레옹이었으며, 본격적인 장갑함이 등장하기 전까지 약 10년간 증기 추진함의 건조가 이어졌다. 이러한 종류의 함선은 영국과 프랑스 제2제국이 경쟁적으로 건조했으며, 기존 전열함을 개조하는 작업도 활발하게 진행되었지만, 다른 국가에서는 크게 주목받지 않았다.

함포의 성능이 향상되면서, 다수의 대포를 장착한 전열함은 방어력에 대한 문제점을 안게 되었다. 동시에 제강 기술이 발달하면서 증기 기관을 갖춘 대형 함선에 장갑판을 장착하는 것이 가능해졌다. 이렇게 건조된 것이 프랑스의 목조 장갑함 라 글로와르이다. 이에 대항하여 영국은 즉시 철제 워리어를 건조했다(1860년 진수). 이러한 장갑함은 외양에서도 사용할 수 있는 본격적인 것이었다. 게다가 1862년의 햄프턴 로드 해전과 1866년의 리사 해전의 결과, 비(非)장갑함은 장갑함에 대항할 수 없다는 인식이 확산되면서 전열함은 더 이상 건조되지 않았다. 기존의 전열함은 장갑함으로 개조되거나, 폐선 처리되어 1880년대까지 사용되었다.

2. 6. 쇠퇴

1850년 무렵까지 전열함의 기본적인 배치는 변하지 않았다. 이후 증기 기관으로 가는 전열함이 등장했지만, 10년도 지나지 않아 본격적인 장갑함이 등장하면서 전열함은 해전의 주역 자리에서 물러나게 되었다.전열함은 다수의 포를 탑재했지만, 그 수는 50문에서 약 140문까지 큰 차이를 보였고 규모 또한 다양했다. 따라서 전열함은 크기에 따라 여러 종류로 분류되었으며, 포문 수를 사용하여 "120문함"과 같이 불렀다. 역사적으로 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 같은 수의 포를 가진 함선이라도 시대와 운용 국가에 따라 설계가 크게 달랐다.

일반적으로 영국 해군은 함선의 크기를 줄이는 경향이 있었고, 수적으로 열세였던 다른 대륙 국가들은 대형 함선을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다가 주요 전장이었기 때문에 흘수(배가 물에 잠기는 깊이)가 작은 소형 함선을 사용할 수밖에 없었다.

18세기 중반에는 전열함의 하한선이 60문이라고 여겨졌고, 이후 50문 함선은 일반적으로 프리깃으로 분류되었지만, 전열함으로 취급되기도 했다. 영국 해군은 1880년대 무렵까지 건조된 초기 전함도 전열함으로 분류했다. 러시아 제국 해군 등 일부 국가에서는 드레드노트급 전함 등장 이후의 주력함도 전열함이라고 불렀다.

산업 혁명에 따른 기술 혁신의 성과가 전열함에도 도입되었다. 1820년대부터는 80문 이상의 2층 함선도 자주 사용되었고, 항해 성능과 포 운용 효율성을 추구한 설계가 보급되었다. 선체 구조도 각 부분에 철재가 사용되기 시작했다.

1850년대에는 스크류를 추진 동력으로 사용하는 전열함도 등장했다. 최초로 건조된 것은 프랑스의 나폴레옹이었으며, 본격적인 장갑함이 등장하기 전까지 약 10년간 증기 추진 함선의 건조가 이어졌다. 이러한 종류의 함선은 영국과 프랑스 제2제국이 경쟁적으로 건조했으며, 기존 전열함의 개조도 활발하게 이루어졌지만 다른 국가에서는 크게 주목받지 못했다.

프랑스 해군은 1850년에 90문 나폴레옹을 건조하여 최초의 목적형 증기 전함을 개발했다.[8] 이 배는 최초의 진정한 증기 전함이자, 최초의 스크류 전함으로 간주된다.[9] 나폴레옹은 증기 엔진을 통해 풍향에 관계없이 12kn의 속도를 낼 수 있었으며, 이는 해상 전투에서 결정적인 이점을 제공했다.

프랑스는 총 10척의 새로운 목재 증기 전함을 건조하고 28척을 구형 전함에서 개조했으며, 영국은 18척을 건조하고 41척을 개조했다.[10]

크림 전쟁에서 1853년 시노프 해전에서 러시아 흑해 함대의 전열함 6척과 프리깃 2척이 오스만 제국의 프리깃 7척과 코르벳 3척을 폭발성 포탄으로 파괴했다.[11]

대포의 성능이 향상되면서 다수의 대포를 장착한 전열함은 방어력에 문제를 겪게 되었다. 동시에 제강 기술의 발달로 증기 기관을 갖춘 대형 함선에 장갑판을 장착하는 것이 가능해졌다. 이렇게 건조된 것이 프랑스의 목조 장갑함 라 글로와르이다. 이에 대항하여 영국은 즉시 철제 워리어를 건조했다(1860년 진수). 이러한 장갑함은 외양에서도 사용할 수 있는 본격적인 것이었다.

1862년 햄프턴 로드 해전과 1866년 리사 해전의 결과로 비장갑함은 장갑함에 대항할 수 없다는 인식이 퍼지면서 전열함은 더 이상 건조되지 않았다. 기존의 전열함은 장갑함으로 개조되거나 폐선 처리되어 1880년대까지 사용되었다.

3. 구조와 장비

전열함은 운용 조직이나 시대에 따라 정의가 달랐지만, 대체로 목조에 장갑을 두르지 않고 대포(현측포)를 50문 이상 탑재한 3개 마스트의 범선을 말한다. 시대가 흐르면서 점차 대형화되고 탑재 문수가 늘어났지만, 전열함의 기본적인 배치는 1850년경까지 변하지 않았다. 이후 증기 추진 전열함이 등장했지만, 10년 만에 본격적인 장갑함이 등장하여 전열함을 대체하며 해전의 주역이 되었다.

전열함은 다수의 포를 탑재했지만, 그 수는 50문에서 약 140문까지 다양했고 규모도 제각각이었다. 따라서 전열함은 크기에 따라 분류할 수 있으며, 포문 수를 사용하여 "120문함"과 같이 불렀다. 역사적으로 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 문수가 같더라도 시대와 운용 국가에 따라 설계가 달랐다. 영국 해군은 다수의 함정을 본국에서 멀리 떨어진 해역에서 운용했기 때문에 함의 크기를 줄이는 경향이 있었고, 수적으로 열세였던 대륙 국가는 대형 함을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다가 주 전장이었기 때문에 비교적 소형 함을 사용할 수밖에 없었다.

문수 외에도 포열 갑판의 수나 영국 해군의 등급으로 전열함을 분류했다. 전열함은 보통 2층 또는 3층의 포열을 갖추었지만, 2층함과 3층함의 성격은 크게 달랐다. 대략 80문 전후가 양자의 경계였다. 등급 제도는 문수에 따라 전열함이나 소형 프리깃을 6등급으로 분류하는 제도였지만, 이후 4등함이 거의 사용되지 않아 실제적인 분류라고 보기 어려웠다.

18세기 중반에는 포격전에 견딜 수 있는 전열함의 하한을 60문으로 보았고, 이후 50문함은 보통 프리깃으로 분류했지만, 그 후에도 전열함으로 취급하는 경우가 있었다. 영국 해군은 1880년대경까지 건조된 전함도 전열함으로 분류했다. 러시아 제국 해군 등 일부 국가에서는 드레드노트급 전함 등장 이후의 주력함도 전열함으로 불렀다.

나폴레옹 전쟁 이후 제2차 백년 전쟁은 종결되었지만, 산업 혁명에 따른 기술 혁신의 성과가 전열함에도 도입되었다. 이전에는 강도 문제로 80문 이상 2층 함을 많이 사용하지 않았으나, 1820년대부터는 널리 사용되었다. 경험에 의존한 전통적인 설계 대신 항해 성능과 포 운용 효율성을 고려한 설계가 보급되었고, 선체 구조도 단순한 횡식 구조에서 발전하여 각 부분에 철재를 사용하기 시작했다.

대포 성능이 향상되면서 다수의 대포를 장착한 전열함은 방어력에 문제를 겪게 되었다. 동시에 제강 기술 발달로 증기 기관을 갖춘 대형 함선에 장갑판을 장착하는 것이 가능해졌다. 프랑스는 이러한 방식으로 목조 장갑함 라 글로와르를 건조했다. 영국은 이에 대항하여 즉시 철제 워리어를 건조했다(1860년 인도). 이러한 장갑함은 외양에서도 운용 가능한 본격적인 것이었다. 1862년 햄프턴 로드 해전과 1866년 리사 해전의 결과, 비장갑함은 장갑함에 대항할 수 없다는 인식이 퍼지면서 전열함은 더 이상 건조되지 않았다. 기존 전열함은 장갑함으로 개조되거나 폐선 처리되어 1880년대까지 사용되었다.

3. 1. 포열 갑판

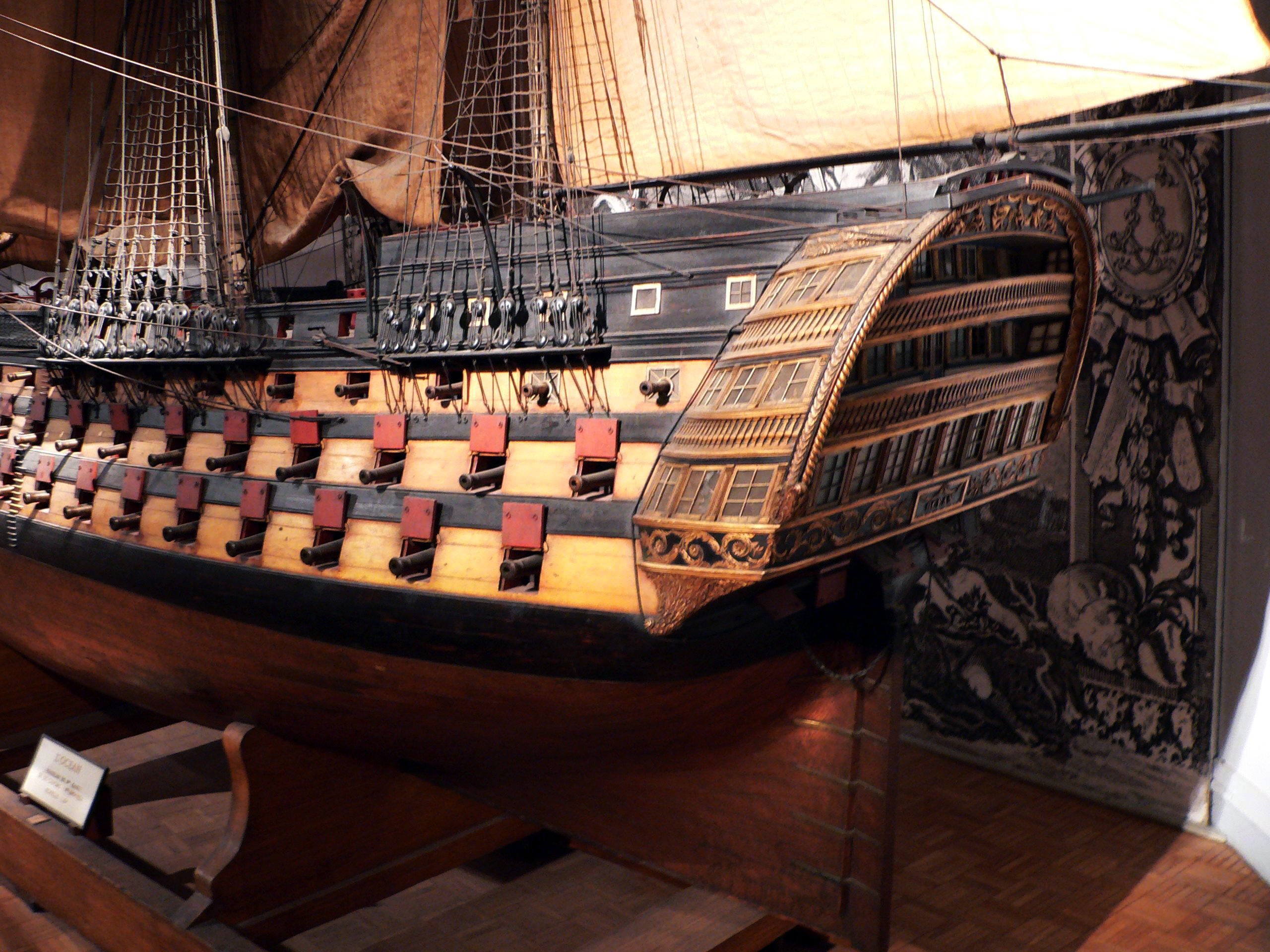

전열함은 다수의 포를 탑재하는 것을 목적으로 한 목조 범선이다. 범선의 갑판 위는 마스트와 삭구로 덮여 있어서 포를 소수밖에 탑재할 수 없다. 따라서 범주 군함은 함내에 포를 설치하고, 선체 측면에 뚫린 포문에서 사격을 했다. 포를 탑재하는 갑판은 '''포열갑판'''(gundeck)이라고 불리며, 일반적으로 전열함의 길이는 포열갑판의 전장으로 표시된다. 그러나 포문을 뚫으면 선체의 강도가 떨어지고, 발포 충격에도 견뎌야 했기 때문에 전열함의 현측은 매우 두꺼운 목재로 만들어졌다.포열 갑판의 수는 전열함 성능에 큰 영향을 미쳤다. 소형의 2층 갑판함은 범주 성능이 우수하고 경제성도 높았지만 강도가 부족하여 대형화에 한계가 있었고, 전력은 3층함에 미치지 못했다. 반면 3층함은 비용과 조종성이 떨어지고, 악천후 시에는 최하층 포문이 파도에 노출되어 사용할 수 없다는 결점도 있었다. 그러나 건현이 높아 근접전 시 2층함의 갑판을 위에서 일방적으로 포격할 수 있다는 이점이 있어, 해전 시에는 2층함의 1.5배의 전력을 가진 것으로 여겨졌다.

포열 갑판은 수병들의 생활 공간이기도 했다. 수병들은 포 사이에 설치된 테이블에서 식사하고, 해먹을 걸어 잠을 잤다.

3. 2. 범장 (돛)

대부분의 전열함은 3개의 돛대를 가진 범선이었다. 전열함의 전신인 갤리온은 미즌 마스트나 보나벤처 마스트(함수에서 4번째의 소형 돛대영어)에 래틴 세일을 갖추고 있었지만, 보나벤처 마스트는 전열함에는 없었고, 미즌 마스트의 래틴 세일도 드라이버(군함에서는 스팬커가 아닌 드라이버라고 부른다영어)로 바뀌어, 영국 해군에서는 18세기 중반에 래틴 세일이 완전히 폐지되었다.1850년대 이후에는 증기 기관이 도입되었지만, 초기 증기 기관은 신뢰성이 높지 않았기 때문에 그 후 한동안 전열함은 증기 기관과 돛을 이용한 항해를 병용했다. 수상함에서 완전히 돛 장비가 없어지는 것은 전열함 시대가 끝난 20세기에 들어서부터였다.

3. 3. 함미

배의 타는 보통 함미에 위치한다. 당시에는 타를 조타륜에 연결된 밧줄로, 혹은 직접 인력으로 타병을 움직여서 제어했다. 그 때문에 전열함의 함장들은 보통 함미에서 지휘를 했다. 일반적으로 함미는 전방에 비해 갑판이 1층 더 많았고, '''후갑판'''(quarterdeck)이라고 불렸다. 전열함은 여기에 소구경포나 카로네이드를 장비하는 경우가 많았다. "''quarterdeck''"은 장교의 별칭이기도 하다.

함미에 설치된 함장이나 제독의 호화로운 개인실은 방어상 약점이기도 했다. 창유리가 많이 사용되었고, 함내 구조상 선수미선 방향의 포탄을 막는 것이 적었기 때문에 함미로부터 종사(縱射)를 받으면 포탄이 일시에 선수 방향으로 관통하여 포나 인원을 파괴, 전투력에 치명적인 피해를 입는 경우가 많았다.[1] 범선은 필연적으로 함미로부터 바람을 받기 때문에 기계 환기가 불가능했던 당시에는 함내 환경·위생 상태 유지를 위해 선수미선 방향의 통풍을 확보하는 함내 구조는 필연적이었다. 역설적으로, 최초로 신선한 공기를 얻을 수 있는 특등석이기 때문에 함장이나 제독의 개인실이 함미에 위치했고, 반대로 바람이 불어오는 선수에는 화장실이 설치되었다.[1]

3. 4. 기타

전열함은 다수의 포를 탑재하는 것을 목적으로 한 목조 범선이다. 범선의 갑판 위는 마스트와 삭구로 덮여 있어서 포를 소수밖에 탑재할 수 없다. 따라서 범주 군함은 함내에 포를 설치하고, 선체 측면에 뚫린 포문에서 사격을 했다. 포를 탑재하는 갑판은 '''포열갑판'''(gundeck)이라고 불리며, 일반적으로 전열함의 길이는 포열갑판의 전장으로 표시된다. 포문을 뚫으면 선체의 강도가 떨어지고, 발포의 충격에 견뎌야 했기 때문에, 전열함의 현측은 매우 두꺼운 목재로 만들어졌다.

전열함 건조에는 주로 참나무나 티크재가 사용된다. 군함용 목재는 중요한 전략 물자였으며, 특히 본국 면적과 균형을 이루지 못하는 대규모 함대를 보유했던 영국에서는 스웨덴 등 북유럽으로부터의 수입이 중요했다.

4. 종류

전열함은 시대와 운용 조직에 따라 정의가 달랐지만, 대체로 목조에 50문 이상의 대포를 탑재한 3개의 돛대를 가진 범선이었다. 1850년경까지 기본적인 배치는 변하지 않았지만, 시대가 흐르면서 점차 대형화되고 탑재되는 포의 수도 증가했다. 이후 증기 추진 전열함이 등장했지만, 10년 만에 본격적인 장갑함이 등장하면서 전열함은 해전의 주역 자리에서 물러나게 되었다.

전열함은 탑재된 포의 수에 따라 50문에서 140문까지 다양하게 분류되었으며, "120문함"과 같이 불렀다. 역사적으로 가장 많이 사용된 전열함은 74문함이었다. 그러나 같은 수의 포를 탑재하더라도 시대와 운용 국가에 따라 설계가 달랐다. 영국 해군은 함의 크기를 줄이는 경향이 있었고, 대륙 국가는 대형 함을 선호했다. 네덜란드 해군은 얕은 바다에서 주로 활동했기 때문에 소형 함을 사용할 수밖에 없었다.

전열함은 포열 갑판의 수(2층 또는 3층)나 영국 해군의 등급으로도 분류되었다. 2층함과 3층함은 성격이 크게 달랐으며, 80문 전후가 양자의 경계였다. 18세기 중반에는 60문 이상의 함선이 전열함으로 간주되었고, 50문함은 프리깃으로 분류되는 경우가 많았다.

18세기 초, 군함 설계는 각 조선소에 맡겨져 통일성이 없었다. 영국은 1706년 치수 규정을 도입하여 전열함 크기를 통일하려 했으나, 설계 기술 정체를 초래했다. 대륙 국가에서는 전열함 대형화가 진행되었고, 제니킨스의 귀 전쟁을 계기로 영국은 치수 규정을 폐지했다. 이후 74문함이 등장하여 효율적인 함종으로 평가받아 약 80년간 해전의 주역이 되었다. 치수 규정 폐지 후, 영국에서는 50문함이 전열함으로 간주되지 않게 되었다.

프랑스 혁명 전쟁과 나폴레옹 전쟁은 전열함 수요와 발전을 촉진했지만, 트라팔가 해전이 마지막 대규모 전열함 해전이 되었다.

18세기에 사용된 전열함은 갑판 수와 포문 수로 분류되며, 각 분류에 따라 사용하는 포가 다르고, 탑재 포문 수가 많을수록 대구경 포가 늘어나 전력 평가는 포문 수에 비례하지 않는다.

특수한 전열함으로는 4층 144문함으로 개조된 산티시마 트리니다드, 카로네이드포로만 무장한 그래튼, 담수 전용 전열함 세인트 로렌스 등이 있었다.

4. 1. 2층함

3등함에 해당되는 2층 갑판 군함(Two-decker영어)은 소형으로, 조작성과 경제성이 뛰어나 전열함의 주류였다.'''70문 군함''' (3등)

최초의 2층 군함 중 가장 큰 규모였으며, 처음부터 많이 사용되었다. 그러나 1680년대에 더 큰 2층 80문 군함이 등장하면서 쇠퇴하였다. 1740년대에는 개조를 통해 포를 64문 정도로 줄였다.[3]

'''60문 군함''' (4등)

50문 군함과 70문 군함의 중간 함종으로, 수는 적었다. 치수 규정이 폐지된 후 사라졌다.[3]

'''50문 군함''' (4등)

처음에는 가장 작은 전열함으로 여겨졌으며, 간편함 때문에 가장 많이 사용되었다. 18세기 후반 주력함이 대형화되면서 전열함으로서 주요 해군국의 해전 참여는 줄었지만, 얕은 해역에서 수요가 있어 건조는 계속되었다.[3]

'''64문 군함''' (3등)

18세기 중반에 대량 생산된 함종이다. 74문 군함과 함께 많이 사용되었지만, 1770년대부터 프랑스 해군이 74문 군함으로 통일하면서 주요 해군국에서는 건조되지 않았다. 불필요해진 64문 군함 일부는 프리깃으로 개조되었는데, 인디퍼티거블도 처음에는 64문 군함이었다.[3]

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 갑판 길이 | 48m |

| 전폭 | 13.6m |

| 흘수 | 5.7m |

| 무장 | 64문 |

| 상부 포열 | |

| 하부 포열 | |

| 후갑판 | |

| 함교루 |

'''74문 군함''' (3등)

1740년대 프랑스에서 탄생한 함종으로, 전력과 경제성의 균형이 좋아 약 1세기 동안 전열함의 주류였다. 상층에 18파운드포를 장비하는 것이 일반적이지만, 24파운드포를 배치한 '''대형 74문 군함'''도 존재했다.[3]

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 갑판 길이 | 55.1m |

| 전폭 | 14.1m |

| 흘수 | 6.8m |

| 무장 | 74문 |

| 상부 포열 | |

| 하부 포열 | |

| 기타 |

'''80문 군함''' (3등)

1680년경 70문 군함의 확장형으로 탄생했지만, 곧 80문 군함은 3층 갑판이 일반적이 되면서 쇠퇴했다. 18세기 후반 프랑스가 74문 군함에 대항하여 2층 80문 군함을 도입했지만 주류가 되지는 못했다. 2층 군함으로서는 전장이 너무 길고 강도가 부족했기 때문이다. 그러나 프랑스는 건조를 계속했고, 19세기에 기술적 문제가 해결되면서 80문 이상의 2층 군함이 늘어났다.[3]

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 갑판 길이 | 59.8m |

| 전폭 | 14.9m |

| 흘수 | 7.5m |

| 무장 | 80문 |

| 상부 포열 | |

| 하부 포열 | |

| 기타 |

나폴레옹 전쟁 이후의 2층 군함은 74문에서 98문까지 점차 대형화되었다.[3]

4. 2. 3층함

18세기 초, 군함 설계는 각 조선소 기술자에게 맡겨져 통일성이 부족했다. 이는 함의 성능 불안정과 관리상 불편을 야기했다. 당시 최대 해군국이었던 영국은 경비 절감을 위해 1706년 치수 규정을 도입, 전열함 크기를 50문에서 100문 사이 6종류로 통일하려 했다. 그러나 이 제도는 설계 기술 정체를 초래했고, 몇 차례 개정에도 불구하고 1750년경까지 영국 해군을 제약했다.반면, 대륙 국가에서는 전열함 대형화가 진행되어 포의 대구경화와 함께 영국, 프랑스, 스페인 함선 간 크기 차이가 발생했다. 제니킨스의 귀 전쟁에서 이 전력 차이가 드러나자, 영국은 치수 규정을 폐지했다.

치수 규정기의 중요한 사건은 74문함의 등장이었다. 1740년경 프랑스에서 건조되기 시작한 74문함은 화력, 방어, 항주 성능의 균형을 갖춘 효율적인 함종으로 평가받아 약 80년간 해전의 주역이 되었다.

치수 규정 폐지 후, 영국에서는 50문함이 전열함으로 간주되지 않게 되었다. 이후 해군 본부 소속 함정 감독관이 모든 전열함을 설계하는 근대적 건조 방식이 시작되었다. 함종은 100문, 90문 (이후 98문), 74문, 64문 4종류로 통합되었다.

프랑스 해군은 영국의 74문함에 대항해 2층 80문함을 도입했지만, 기술적 문제로 주류가 되지 못했다. 100문함 외에 110문함과 120문함도 건조되었다.

18세기 후반, 영불 대립 격화, 특히 프랑스 혁명 전쟁 (1792년-1802년)과 나폴레옹 전쟁 (1803년-1815년)은 전열함 수요와 발전을 촉진했다. 그러나 당시 해전은 영국과 프랑스의 상황 고착화로 인해 저조했다. 수적으로 열세하고 숙련도가 부족했던 프랑스 해군은 결전을 회피했고, 영국은 유효한 타격을 주지 못했다. 이는 넬슨 제독이 난전을 활용할 때까지 이어졌지만, 트라팔가 해전 (1805년)이 마지막 전열함 대규모 해전이 되었다.

18세기에 사용된 각종 전열함은 갑판 수와 포문 수로 분류되며, 등급은 영국 해군 기준이다. 순서는 대략 등장 연대순이며, 포문 수는 실제 탑재 수와 일치하지 않을 수 있다. 각 분류에 따라 사용하는 포가 다르고, 탑재 포문 수가 많을수록 대구경 포가 늘어나 전력 평가는 포문 수에 비례하지 않는다.

3층 갑판함(Three-decker영어)은 3등함에서 1등함에 해당한다. 자코비 시대(1603년 ~ 1625년) 80문 함도 1등함이었지만, 18세기 말에는 1등함은 최소 100문 함 이상이었다. 3층 함은 더 크고 다루기 어려웠지만, 전력 가치는 높았다.

'''100문 함'''(1등)

전열함 발상부터 18세기 후반까지, 가장 큰 군함은 보통 100문 대포를 장비했다. 희소성이 높아 보통 본국에서 기함으로 사용되었고, 식민지 등 원거리 파견은 드물었다. 18세기 후반 110문 함이나 120문 함 등장으로 100문 함은 감소했다.

| 항목 | 1719년 치수 규정 (영국) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 약 53.04m |

| 전폭 | 약 15.24m |

| 흘수 | 약 6.10m |

| 무장 | 100문 |

'''90문 함'''(2등)

90문 함은 비용이 많이 드는 100문 함의 저가형으로 영국 해군에서 다용되었다. 18세기 후반 대형 2층 함 등장으로 낡아져 1780년경부터 98문 함으로 강화되었다.

| 항목 | 1719년 치수 규정 (영국) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 약 49.99m |

| 전폭 | 약 14.33m |

| 흘수 | 약 5.49m |

| 무장 | 90문 |

'''80문 함'''(3등)

3층 80문 함은 1680년경 2층 80문 함의 잘못된 발주로 탄생했다. 3층 함이 더 우수하다는 것이 판명되어 한동안 다용되었다. 이들도 74문 함의 영향으로 낡아져 소멸했다.

| 항목 | 1719년 치수 규정 (영국) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 약 48.16m |

| 전폭 | 약 13.41m |

| 흘수 | 약 5.49m |

| 무장 | 80문 |

'''110문 함'''(1등)

110문 함은 18세기 후반 100문 함의 확장형으로 건조되었지만, 곧 120문 함이 등장해 수는 많지 않았다. 그러나 증기 추진 시대까지 소수가 계속 건조되었다.

| 항목 | 1766년 브르타뉴 (프랑스) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 56m |

| 전폭 | 15m |

| 흘수 | 7.5m |

| 승무원 | 1200명 |

| 무장 | 110문 |

'''98문 함'''(2등)

98문 함은 90문 함의 무장 강화형으로 영국 해군에서 1780년경 도입되었다. 3층 2등함 자체가 1등함의 저가형이라는 성격이 강했고, 프랑스 해군에서는 거의 사용되지 않았다. 영국도 19세기 들어 98문 함을 건조하지 않게 되지만, 트라팔가 등 해전에서 98문 함은 중요한 존재였다.

| 항목 | 1777년 듀크급 (영국) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 약 53.95m |

| 전폭 | 약 15.24m |

| 흘수 | 약 6.40m |

| 무장 | 98문 |

'''120문 함'''(1등)

후술할 산티시마 트리니다드를 제외하면, 1등함이 약 120문으로 확대된 것은 1790년경이다. 이후 증기 추진 시대까지 120문 함은 최대 전열함으로 여겨졌다. 처음 120문 함은 매우 적었지만, 3층 2등함 대체에도 사용되어 후대에 약간 증가했다.

| 항목 | 1791년 도팽 로와이얄 (프랑스) |

|---|---|

| 갑판 길이 | 65.18m |

| 전폭 | 16.24m |

| 흘수 | 8.12m |

| 승무원 | 1,079명 |

| 무장 | 118문 |

영국의 증기 추진 전열함에는 131문이나 102문의 3층 함이 포함되었지만, 현역 기간은 매우 짧다.

4. 3. 특수한 전열함

다음은 일반적인 분류 외에 특수한 사례들이다.

; 누에스트라 세뇨라 데 라 산티시마 트리니다드 (스페인, 1769년)

: 120문 3층 갑판을 늘려 4층 144문 함으로, 나중에는 136문으로 개조했다. 산티시마 트리니다드는 건조 당시 세계 유일의 120문 함이었으며, 1795년에 개조하여 세계에서 가장 많은 포를 장착한 전열함이 되었다. 그러나 돛 성능이 열악하여 "''El Ponderoso''"(거대한 굼벵이라는 뜻)라는 별명이 붙었다. 트라팔가 해전에서 영국 함대의 집중 공격을 받아 조기에 항복했다. 다른 4층 함으로는 앞서 언급한 미국 해군의 펜실베이니아가 있다.

; 그래튼 (영국, 1795년 구매)

: 그래튼은 사상 유일하게 카로네이드로만 무장한 전열함이다. 문 수 자체는 56문으로 당시 전열함으로서는 적지만, 일반 함선이 고작 36파운드 포밖에 장착하지 못했던 데 반해, 그래튼은 64파운드 카로네이드였기 때문에 근거리 투사 중량은 1등 함에 필적했다.

; 세인트 로렌스 (영국, 1814년)

: 미영 전쟁 당시 온타리오 호에서 건조된 112문 함이다. 호수 밖으로 이동할 수 없었기 때문에 전쟁이 끝나자 이듬해인 1815년에 퇴역했다. 이후 침몰했지만, 현재도 호수 바닥에 남아 있다. 설계는 특이하지 않지만, 유일한 담수 전용 전열함이라고 한다.

; 레이지

: 2층 전열함의 갑판을 삭감하여 프리깃으로 개조한 것이다. 전술적 가치가 떨어진 64문 함 등이 이 개조를 받았다.

; 봉쇄함

: 구식 74문 함에 간단한 장갑과 추진기를 장착한 함선으로, 연안 포격에 이용되었다. 주로 1845년경 영국에서 만들어졌으며, 크림 전쟁 등에 투입되었다.

5. 무장과 전술

오랫동안 전열함에 의한 전법은 단종진을 형성하여 포격전을 펼치는 것이 지배적이었다. 전열 전술은 횡면에 포를 배치하는 전열함의 특성을 살리는 것이었지만, 제2차 백년 전쟁에서 점차 전열을 굳게 지켜도 결정적인 타격을 줄 수 없다는 것을 인식하게 되었다. 애초에 포격만으로는 적함을 침몰시키기 어려워, 접현하여 백병전으로 결착을 짓는 경우가 많았기 때문이다.

넬슨 제독은 전열에 의한 동항전 대신 난전 전술을 채택했고, 그의 지휘하에 있던 영국 함대는 트라팔가 해전에서 적 전열 중앙을 돌파하여 분단시키고 각개 격파하는 전법으로 승리했다. 영국 함대의 선두에 섰던 로열 소버린과 빅토리 (넬슨 제독 탑승)는 큰 손해를 입었지만, 적 함대와의 훈련도 및 사기 차이로 인해 후속 함이 도착할 때까지 버텼고, 이후 국소적 우세를 확립한 영국 함대가 유리하게 싸움을 진행했다. 국소적 우세를 확보할 수 있다면, 그 단계에서 적함에 접현하여 백병전으로 이행하여 빠르게 결착을 지을 수 있었다.

이처럼 전열을 원칙으로 하는 것은 재검토되었지만, 이후 전열함에 의한 함대 결전은 발생하지 않았다. 덧붙여, 단종진을 형성하여 포격전을 펼치는 것은 이후 전함 시대의 기본적인 해전 전술이 되었으며, 항공기나 잠수함이 실용화된 이후에 재검토되었다.

5. 1. 무장

전열함의 주요 무장은 캐논이었지만, 육상 전투용과는 다른 특징을 가졌다. 함선에 탑재되는 포차는 캐리지 또는 트럭이라고 불렸으며, 육상용이 2륜이었던 것과 달리 대략 4륜이었고, 함체와 밧줄로 연결되어 발사 반동에 의해 포가 뒤로 밀리는 것을 방지했다.[6]36파운드 이상의 대구경 포는 거의 없었다. 당시 포는 전장포였기 때문에, 다음 탄을 장전하려면 포 자체를 함선 안으로 넣어야 했고, 크기에 제한이 있었다. 또한, 함내 수납 및 조작을 인력으로 해야 했기 때문에, 대형화되면 조작에 어려움이 있었다. 발사 반동도 밧줄로 억제했지만, 좁은 함내에서는 매우 위험했고, 이 또한 대형화를 막는 원인이 되었다. 당시 기술로는 한 발로 적함을 격침시킬 수 있는 위력의 포를 만들기 어려웠다는 점도 대포의 대구경화를 포기한 이유 중 하나였다.

따라서 전열함의 포격은 적함의 승무원을 죽이거나 다치게 하거나, 배를 움직이지 못하게 손상시키는 것을 목표로 했다. 작렬탄이나 유탄이 없던 시대에 대포는 대인 살상 능력이 제한적이었기 때문에, 대량으로 탑재하여 이를 보완했고, 그 결과 탑재 포의 구경이 작아지는 경향이 있었다. 전열함의 발전은 기본적으로 배를 크게 만들고, 싣는 포의 수를 늘리는 방향으로 이루어졌다. '74문함'과 같이 문수를 표시할 때는 보통 캐논 등의 장포만을 세고, 근접 포격전 전용인 카로네이드나 선회포는 포함시키지 않는다.

18세기 후반부터 영국 해군에서는 카로네이드가 사용되었다. 이는 짧은 포신을 가진 대구경 포로, 사정거리는 짧지만 근접전에서는 큰 위력을 발휘했다. 캐논과 달리 포신이 짧기 때문에, 다음 탄을 장전하기 위해 함내에 수납하는 것도 문제가 없었고, 대구경화가 가능했다.

전열함용 포탄에는 여러 종류가 있었다. 당시 전열함의 포격은 함선을 격침시키는 것이 아니라, 승무원을 살상하거나 삭구(배의 돛을 조종하는 줄)를 절단하는 등 항행 불능에 빠뜨리는 데 중점을 두었다. 특히 프랑스군은 바람이 불어오는 쪽에서 삭구를 노려 포격한 후 전장에서 빠져나가는 전술을 많이 사용했기 때문에, 포도탄이나 여러 개의 포탄을 연결한 체인샷, 몇 개의 쇠막대기를 묶은 파고트샷, 쇠붙이에 가연물을 넣은 소이탄의 카커스와 같은 삭구 파괴용 특수 포탄도 사용했다.

일반적인 구형탄을 사용했을 때 함포의 최대 사정거리는 2~3km 정도였지만, 대함전에서는 조준기가 원시적이었기 때문에 확실한 명중을 위해 가까이 접근하여 '권총 사정거리에서' 현측 일제 사격을 하는 경우가 많았다. 이때는 포탄을 여러 발 장전하여 파괴력을 높이거나, 대량의 머스킷총 탄을 넣은 캐니스터탄으로 갑판 위의 적병을 쓸어버리는 전술도 많이 사용되었다. 이는 유탄이나 작렬탄이 없던 당시의 고육지책이었고, 이들이 실용화되면서 전열함의 포탄으로도 채용되었지만, 이로 인해 전열함이라는 함종 자체가 쇠퇴하게 되었다.

전열함은 포열이나 후갑판에 설치된 대포 외에도 화포를 갖추고 있었다. 선회포(swivel gun)는 선회 및 앙각(포신을 위아래로 움직이는 것)이 가능한 포가에 경량의 소구경 포를 탑재한 것으로, 평소에는 불워크(배의 난간) 위에 있지만 개인적인 이동 및 사격이 가능하여, 종종 마스트 꼭대기에서의 저격에 사용되었다. 주로 캐니스터탄을 채워 근접전 시 적 갑판을 공격하는 대인 전투용으로 사용되었다.

해병대는 머스킷총을 장비하고 있었으며, 갑판 위에 정렬하여 사격하거나, 마스트 위에서 저격하는 데 사용했다. 함장에 따라 저격병에게 라이플을 배치하기도 했고, 넬슨 제독을 저격한 르두타블도 그러한 전열함이었다.

전열함에 의한 해전에서는 종종 수십 미터의 근거리에서의 포격전이 벌어졌고, 때로는 '현현상마'(배끼리 서로 맞닿을 정도) 상태가 되었다. 또한 앞서 언급했듯이, 포격으로 적 함을 침몰시키는 것이 불가능했기 때문에, 최종적으로 배를 접근시켜 백병전으로 결판을 짓는 것이 일반적인 전술이었다.

백병전에서는 해병대원이나 수병에게 권총이나 단검, 창을 들게 하여 적 함을 습격하고, 제압을 시도하게 된다. 그러나 접현 전투는 포격전으로 한쪽 함이 크게 손상된 후에 이루어지는 경우가 많았고, 대규모 돌입이 발생하는 경우는 적었다. 해전 시 항복하는 함의 대부분은, 배가 접근된 단계에서, 혹은 접근되기 전에, 이미 항복에 이르렀다.

그러나 예외도 있었는데, 트라팔가 해전에서는 호레이쇼 넬슨은 재빨리 접근하여 돌입하는 전법을 채용했다. 이로 인해 영국 함대는 승리를 거두었지만, 적에게 반격할 여력이 있는 상태에서 접근하는 것은 위험한 전법이기도 했고, 실제로 넬슨 자신이 저격으로 목숨을 잃었다.

5. 2. 전술

17세기 초중반, 네덜란드와 잉글랜드 해군을 중심으로 새로운 전투 기술, 즉 ''전열'' 전술이 사용되기 시작했다. 이전에는 함대가 서로 접근하여 각자 전투를 벌였지만, 함포 사격(전함의 한 쪽에 있는 포대에서 대포를 이용한 집중 사격)이 중요해지면서 전술이 바뀌었다. 전열 전술은 선박이 일렬로 정렬하여 적 함대에 접근, 한쪽이 항복하거나 후퇴할 때까지 공격하는 방식이었다. 모든 기동은 선박이 대열을 유지하며 상호 보호를 위해 수행되었다.[3]전열 전술의 채택은 선박 설계에도 영향을 미쳤다. 백병전의 중요성이 감소하면서 전후방 앙각의 높이 이점이 줄어들었고, 기동성을 위해 앙각의 상부 중량은 축소되었다. 이에 따라 전열함은 이전보다 가볍고 기동성이 좋아졌으며, 선체는 더 커져 대포의 크기와 수를 늘릴 수 있게 되었다.

북해와 대서양에서는 영국 해군, 네덜란드, 프랑스, 스페인, 포르투갈 함대가, 발트해에서는 스칸디나비아 왕국과 러시아가, 지중해에서는 오스만 제국, 스페인, 프랑스, 영국, 바르바리 해적들이 전투를 벌였다.

18세기에는 영국이 해상 강국으로 부상했다. 나폴레옹이 도전했지만 실패했고, 나폴레옹 전쟁 동안 영국은 카리브해의 세인트 빈센트 곶 해전, 나일 해전, 트라팔가 해전, 코펜하겐 해전 (1807) 등에서 프랑스 및 동맹국 함대를 격파했다.

오랫동안 전열함에 의한 전법은 단종진을 형성하여 포격전을 펼치는 것이 일반적이었다. 그러나 제2차 백년 전쟁에서 전열을 지켜도 결정적인 타격을 주기 어렵다는 인식이 생겼다. 포격만으로는 적함을 침몰시키기 어려워, 결국 백병전으로 결착을 짓는 경우가 많았기 때문이다.

넬슨 제독은 난전 전술을 채택, 트라팔가 해전에서 적 전열 중앙을 돌파하여 분단시키고 각개 격파하는 전법으로 승리했다. 영국 함대는 훈련도와 사기 차이로 국소적 우세를 확보, 백병전으로 빠르게 결착을 지을 수 있었다.

이후 전열함에 의한 함대 결전은 발생하지 않았지만, 단종진 포격전은 전함 시대의 기본적인 해전 전술이 되었고, 항공기나 잠수함이 실용화된 이후 재검토되었다.

6. 현존하는 전열함

HMS ''Victory''는 1805년 트라팔가 해전에서 호레이쇼 넬슨 제독이 지휘했던 기함으로, 현재 포츠머스에 박물관으로 보존되어 있다. 1920년대부터 건선거에 보존되어 있지만, 여전히 영국 해군 소속의 정식 군함이며, 전 세계 해군에서 가장 오래된 현역 군함이다.[12]

바사는 1628년 멜라렌 호수에 침몰했다가 1961년에 인양되어 스웨덴 스톡홀름의 바사 박물관에 전시되어 있다. 건조 당시 스웨덴에서 가장 큰 군함이었다.[13] 오늘날 바사 박물관은 스웨덴에서 가장 많은 방문객이 찾는 박물관이다.

참조

[1]

서적

Panzerschiffe und Linienschiffe

Köhlers Verlagsgesellschaft

1976

[2]

서적

Fatal Rivalry: Flodden 1513

Orion

2013

[3]

간행물

The Influence of Sea Power Upon History 1660–1783

[4]

서적

British Napoleonic Ship-of-the-Line

https://books.google[...]

Osprey Publishing

2001-11-25

[5]

문서

[6]

서적

Naval Warfare, 1815–1914

[7]

서적

Battleships in Transition, the Creation of the Steam Battlefleet 1815–1860

Conway Maritime Press

1984

[8]

간행물

Napoleon (90 guns), the first purpose-designed screw line of battleships

[9]

간행물

Hastened to completion Le Napoleon was launched on 16 May 1850, to become the world's first true steam battleship

[10]

간행물

[11]

서적

The Crimean War, British Grand Strategy Against Russia, 1853–56

Manchester University Press

1990

[12]

뉴스

HMS Victory: World's oldest warship to get $25m facelift

http://edition.cnn.c[...]

Turner Broadcasting System, Inc.

2013-09-11

[13]

웹사이트

The Bizarre Story of 'Vasa,' the Ship That Keeps On Giving

https://www.smithson[...]

2022-06-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com