해석적 연속

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

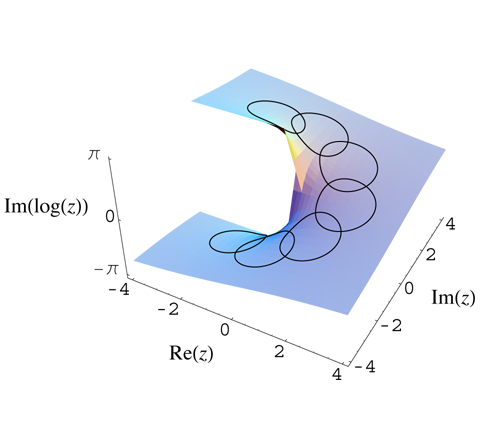

해석적 연속은 복소해석학에서 정의된 개념으로, 작은 영역에서 정의된 함수를 더 큰 영역으로 확장하는 방법이다. 항등 정리에 기반하며, 주어진 함수와 영역에 대해 유일하게 결정된다. 해석적 연속은 함수 요소, 직접 해석적 연속, 해석적 연속과 해석 함수, 곡선을 따른 해석적 연속 등의 개념을 포함하며, 리만 제타 함수와 감마 함수 등 다양한 함수에 적용된다. 함수가 해석적 연속을 통해 확장될 수 없는 경계를 자연 경계라고 하며, 소수 제타 함수와 결손 함수가 그 예시이다. 해석적 연속은 주요 정리 및 응용, 층 이론, 리만 제타 함수, 감마 함수, 자연 경계 등과 관련되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일반화 - 분수계 미적분학

분수계 미적분학은 정수 차수의 미분 및 적분 연산을 실수 또는 복소수 차수로 확장한 개념으로, 다양한 정의를 가지며 과학 및 공학 분야에서 응용된다. - 일반화 - 약도함수

약도함수는 리만 다양체 위에서 정의되며, 함수와 벡터장의 적분 형태로 표현되고 일반적인 도함수를 확장한 개념으로, 편미분 방정식 및 함수 해석학에 활용된다. - 유리형 함수 - 감마 함수

감마 함수는 양의 실수부를 갖는 복소수 z에 대해 오일러 적분으로 정의되고 해석적 연속을 통해 복소평면 전체로 확장된 팩토리얼 함수의 일반화로서, 수학, 물리학, 공학 등 다양한 분야에서 활용되며 여러 표현과 성질을 가진다. - 유리형 함수 - 리만 제타 함수

리만 제타 함수는 복소수 s의 함수로, 실수부가 1보다 큰 영역에서 무한급수로 정의되고 s ≠ 1인 모든 복소수에서 유리형 함수로 해석적 연속이 가능하며 함수 방정식과 오일러 곱 공식을 만족하고, 영점 분포는 소수 분포와 관련이 있으며, 비자명 영점이 임계선 상에 있다는 리만 가설은 중요한 미해결 문제이다. - 해석 함수 - 지수 함수

지수 함수는 양의 상수 *a*를 밑으로 하는 *y = ax* 형태의 함수이며, 특히 자연로그의 역함수인 *ex*는 다양한 정의와 응용을 가지며 복소수로 확장될 수 있다. - 해석 함수 - 쌍곡선 함수

쌍곡선 함수는 삼각함수에서 파생된 함수로, 지수 함수를 사용하여 정의되며 삼각함수와 유사한 성질을 가지며 미분, 적분, 복소수까지 확장되어 사용된다.

| 해석적 연속 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 분야 | 수학, 복소해석학 |

| 하위 분야 | 해석적 함수 |

| 정의 | |

| 정의 | 어떤 해석적 함수의 정의역을 확장하는 방법 |

| 설명 | 원래 함수의 정의역 밖에서도 해석적인 함수를 찾거나 정의하는 과정 |

| 핵심 아이디어 | 해석적 함수의 멱급수 표현을 활용하여 정의역을 넓히는 것 |

| 중요성 | 특이점을 피하여 함수를 확장하고, 다양한 영역에서 함수를 연구하는 데 필수적임 |

| 방법 | |

| 직접 연속 | 함수 값을 연속적으로 확장 |

| 멱급수 이용 | 멱급수의 수렴 영역을 확장 |

| 슈바르츠 반사 원리 | 대칭성을 이용하여 함수를 확장 |

| 응용 | |

| 리만 제타 함수 | 복소평면 전체로 확장 |

| 미분방정식 | 해의 존재 영역 확장 |

| 해석적 정수론 | 소수 정리 증명에 활용 |

| 관련 개념 | |

| 해석적 함수 | 해석적 연속의 대상 |

| 정칙 함수 | 해석적 함수와 동의어 |

| 특이점 | 함수의 확장을 방해하는 점 |

| 다엽 공간 | 다가 함수를 다루기 위한 공간 |

2. 역사

해석적 연속은 복소해석학에서 함수를 정의하는 일반적인 방법으로, 먼저 작은 영역에서 함수를 정의한 후 해석적 연속을 통해 확장한다. 실제로 이러한 연속은 종종 작은 영역에서 몇 가지 함수 방정식을 설정한 다음 이 방정식을 사용하여 영역을 확장하는 방식으로 수행된다. 리만 제타 함수와 감마 함수가 그 예시이다.[1]

복소평면 '''C'''에서 ''f''가 열린 부분집합 ''U''에서 정의된 정칙함수이고, ''F''가 '''C'''에서의 ''U''를 포함하는 더 큰 열린 부분집합 ''V''에서 정의된 정칙함수이며,

복소평면 '''C'''에서 ''f'' 가 열린 부분집합 ''U''에서 정의된 정칙함수이고, '''C''' 에서 ''U''를 포함하는 더 큰 열린 부분집합 ''V''에서 정의된 정칙함수 ''F''가 다음을 만족한다고 하자.

보편 피복의 개념은 처음에는 해석 함수의 해석적 연속에 대한 자연스러운 영역을 정의하기 위해 개발되었다. 함수의 최대 해석적 연속을 찾는 아이디어는 리만 면의 개념을 발전시키는 계기가 되었다.

해석적 연속은 리만 다양체에서 아인슈타인 방정식의 해와 관련해서도 사용된다. 예를 들어, 슈바르츠실트 좌표는 크루스칼-세케레스 좌표로 해석적으로 계속될 수 있다.[1]

3. 기본 원리

:

를 만족하면, ''F''는 ''f''에 대한 '''해석적 연속'''이라 한다. 다른 한편으로, ''F''의 ''U''로의 '''제한'''이 ''f''가 된다.

해석적 연속은 항등 정리로부터 유일함을 알 수 있다. 즉, 해석적 연속은 ''f''와 ''g''가 각각 열린 부분집합 ''U''와 ''V''에 정의되어 있고 ''U''와 ''V''의 교집합(열린 부분집합)에서 두 값이 같을 때, ''U''와 ''V''의 합집합인 열린 부분집합 ''W''에서 정칙이며 ''U''에서는 ''f''의 값을 갖는 정칙함수 ''h''는, ''V''에서는 위의 조건을 만족하는 ''g''로 유일하여,

:

임을 보여주는 정리이다. ''U''에 정의된 정칙함수 ''f''가 가진 좋은 성질을 유지하면서, 그보다 더 큰 정의역을 가지는 정칙 함수 ''h''를 찾을 수 있는 것이다.

4. 정의

:

이때 ''F''는 ''f''에 대한 '''해석적 연속'''이라고 한다. 다른 한편으로, ''F'' 의 ''U'' 로의 '''제한'''이 ''f'' 가 된다.

해석적 연속은 항등 정리에 의해 '''유일성'''을 가진다.

위의 내용은 ''f'' 가 무한대로 발산하는 곳에서 인위적으로 값을 주는 것으로 보일 수도 있지만, ''f''는 ''U''에서 정의된 함수임에 유의해야 한다.

즉, 해석적 연속은 ''f'' 와 ''g'' 가 각각 열린 부분집합 ''U'' 와 ''V''에 정의되어 있고 ''U'' 와 ''V'' 의 교집합(열린 부분집합)에서 두 값이 같을 때,

''U'' 와 ''V'' 의 합집합인 열린 부분집합 ''W''에서 정칙이며 ''U'' 에서는 ''f'' 의 값을 갖는 정칙함수 ''h''는, ''V'' 에서는 위의 조건을 만족하는 ''g'' 로 유일하여,

:

임을 보여주는 정리이다.

이는 ''U''에 정의된 정칙함수 ''f'' 가 가진 좋은 성질을 유지하면서, 그보다 더 큰 정의역을 가지는 정칙 함수 ''h''를 찾는 것이다.

해석적 연속의 한 예로, 제타 함수를 복소평면 전체로 확장한 리만 제타 함수가 있다.

4. 1. 함수 요소

리만 구 ℂ̅영어의 영역 ''D''에서 정의된 유리형 함수 ''f''(''z'')는 임의의 ''w'' ∈ ''D''에서 로랑 전개가 가능하다. ''f''''w''(''z'') = Σ∞n=k an(z-w)n (k는 정수)라는 급수로 표현할 수 있다. ''z'' ∈ ''D''가 ''f''''w''(''z'')의 수렴원 내에 있을 때 ''f''(''z'') = ''f''''w''(''z'')이다. ''f''''w''(''z'')를 ''w''를 중심으로 하는 ''f''(''z'')의 '''함수 요소'''라고 한다. ''w'' = ∞ (무한원점)일 때는 ''y'' = 1/''z''로 하여 변수를 ''y''로 바꿔 급수 전개를 수행한다.[4]

영역 ''D''에서 정의된 유리형 함수 ''f''(''z'')와 ''g''(''z'')가 있고, 어느 한 점 ''w'' ∈ ''D''에서 ''f''(''z'')와 ''g''(''z'')의 함수 요소가 일치할 때, 일치 정리에 의해 영역 ''D'' 전체에서 이 두 함수는 일치한다.[4] 이 사실에 의해 해석적 연속이 잘 정의된다. 함수 요소라는 말은 카를 바이어슈트라스가 사용한 것이며, 원래는 수렴 멱급수와 수렴원의 짝으로 정의되어 있다. 함수 요소는 수렴 멱급수뿐만 아니라 그것이 정의되어 있는 영역과의 조합으로 의미를 가진다. 이 영역의 이어붙이기를 통해 해석적 연속이 실현될 수 있다.[4]

4. 2. 직접 해석적 연속

direct analytic continuation영어 또는 단순히 direct continuation영어이라고도 한다.

''f''''m''(''z'')는 복소평면의 영역 ''D''''m''을 정의역으로 하는 유리형 함수이다.

''D''1 ∩ ''D''2가 공집합이 아니고, 그 연결 성분 중 하나 ''P''1을 취한다. ''f''1과 ''f''2의 ''w'' ∈ ''P''1에서의 함수 요소가 같을 때, 연결 성분 ''P''1 전체에서 ''f''1(''z'') ≡ ''f''2(''z'')가 된다. 이때 ''f''2(''z'')를 ''f''1(''z'')의 '''직접 해석적 연속'''이라고 한다.

: ''D''1 ∩ ''D''2는 단일 연결일 필요는 없으며, 여러 개의 연결 성분으로 구성될 수도 있으며, 직접 연결은 연결 성분 ''P''1의 선택에 따라 달라진다.

4. 3. 해석적 연속과 해석 함수

유형 함수 ''f''1(''z'')에 대해, ''f''1(''z'')의 직접 연결 ''f''2(''z'')를 취하고, ''f''2(''z'')의 직접 연결 ''f''3(''z'')를 취하는 식으로 만들어지는 유형 함수의 열

: ''f''1(''z''), ''f''2(''z''), ''f''3(''z''), …

을 '''해석적 연결'''(analytic continuation)이라고 하며, 그 집합

: {''f''''n''(''z'')|''n''∈'''N'''}

을 '''해석 함수'''(analytic function)라고 한다.[2] 일반적으로 직접 연결을 선택하는 방법에 따라 생성되는 해석적 연결은 다르다.

4. 4. 곡선을 따른 해석적 연속

리만 구ℂ̅영어 위의 점 ''a'', ''b''를 잇는 곡선, 즉

: φ: [0,1] → ℂ̅영어

: φ(0) = ''a'', φ(1) = ''b''

라는 연속 함수를 생각하고, 이 곡선 위의 모든 점에 함수 요소를 부여한다. 함수 요소를 부여하는 방법은 무수히 많지만, 임의의 ''t''0 ∈ [0,1] 및 어떤 양의 실수 ε > 0에 대해 |''t'' - ''t''0| ≤ ε를 만족하는 ''t'' ∈ [0,1]에서의 함수 요소가 ''t''0를 중심으로 하는 함수 요소의 직접 연결이 되도록 각 점에 함수 요소를 부여한다.

이러한 함수 요소의 족을 부여하는 것이 가능할 때, ''a''를 중심으로 하는 함수 요소는 이 곡선을 따라 '''해석적 연속 가능'''하다고 한다. 곡선을 정하면, 그 곡선을 따른 해석적 연속은 유일하게 결정된다.

5. 주요 정리 및 응용

복소평면 '''C'''에서 정의된 정칙함수 ''f'' 가 열린 부분집합 ''U''에서 정의되었고, ''F'' 는 '''C''' 에서 ''U''를 포함하는 더 큰 열린 부분집합 ''V''에서 정의된 정칙함수라고 하자. 이때,

:

를 만족하면, ''F''는 ''f''에 대한 '''해석적 연속'''이라고 한다.

해석적 연속은 항등 정리에 의해 유일성을 가진다. 즉, ''U''에서 정의된 정칙함수 ''f'' 의 성질을 유지하면서 더 큰 정의역을 가지는 정칙 함수 ''h''를 찾는 것이다.

해석적 연속의 예시로는 제타 함수를 복소평면 전체로 확장한 리만 제타 함수가 있다. 유수 (복소해석학)를 통해 리만 제타 함수의 적분 값을 구할 수 있다.

정수 에 대해, ''c''차 갭 급수는 다음과 같이 정의된다.

:

을 만족하는 모든 ''z''에 대해 에 대한 함수 방정식 이 존재한다. 또한 모든 정수 에 대해, 다음 함수 방정식이 성립한다.

:

모든 양의 자연수 ''c''에 대해, 갭 급수 함수는 에서 발산하며, 는 1의 거듭제곱근에서 발산한다. 따라서, 이러한 근으로 형성된 집합이 단위 원의 경계에서 조밀하기 때문에, 를 크기가 1을 초과하는 복소수 ''z''로 해석적으로 확장할 수 없다.

오스트로프스키-아다마르 갭 정리에 따르면, 멱급수

:

에서

:

이 성립하면 수렴 원은 자연 경계가 된다. 이러한 멱급수는 결손이라고 불린다.

5. 1. 항등 정리

정칙함수에 대한 항등 정리에 따르면, 두 정칙함수가 어떤 열린 집합에서 일치하면 두 함수는 서로의 정의역의 교집합에서 일치한다. 이는 해석적 연속의 유일성을 보장한다.5. 2. 일치 정리

유리형 함수 ''f''(''z''), ''g''(''z'')가 영역 ''D''에서 정의되고, ''w'' ∈ ''D''인 어떤 한 점 ''w''에서 ''f''(''z'')와 ''g''(''z'')의 함수 요소가 일치하면, 일치 정리에 의해 영역 ''D'' 전체에서 이 두 함수는 일치한다. 이 때문에 해석적 연속은 잘 정의된다. 함수 요소라는 용어는 카를 바이어슈트라스가 사용한 것으로, 원래는 수렴 멱급수와 수렴원의 쌍으로 정의되었다. 함수 요소는 수렴 멱급수뿐만 아니라 그것이 정의된 영역과의 조합으로 의미를 가진다. 이러한 영역 이어붙이기를 통해 해석적 연속이 실현될 수 있다.5. 3. 모노드로미 정리

모노드로미 정리는 '직접적 해석적 연속'(해석 함수의 더 큰 집합으로의 확장)의 존재에 대한 충분 조건을 제공한다.가 열린 집합이고, ''f''가 상의 해석 함수라고 가정하자. 만약 가 를 포함하는 단순 연결 영역이고, ''f''가 의 고정된 점 ''a''에서 시작하여 의 모든 경로를 따라 해석적 연속을 가진다면, ''f''는 로의 직접적 해석적 연속을 갖는다.

위의 언어에서 이것은 가 단순 연결 영역이고, 가 기저점의 집합이 를 포함하는 층이라면, 에서 에 속하는 씨앗을 갖는 해석 함수 ''f''가 존재한다는 것을 의미한다.

5. 4. 층 이론

해석적 연속과 그 일반화에 대한 이론은 층 이론으로 알려져 있다. 층은 해석적 연속의 동치류(연결 성분)를 나타내며, 리만 곡면의 구조를 가진다.어떤 벡터 ''g'' = (''z''0, α0, α1, ...)는 수렴 반경 ''r'' > 0을 갖는 ''z''0 주변의 해석 함수의 거듭제곱 급수를 나타내는 경우 싹이다. 따라서, 우리는 싹의 집합 에 대해 안전하게 말할 수 있다. ''g''와 ''h''를 싹이라고 하자. 만약

6. 자연 경계

어떤 함수가 해석적 연속을 통해 특정 경계를 넘어 확장될 수 없을 때, 그 경계를 자연 경계라고 한다.

예를 들어, 소수 제타 함수는 실수축 상의 0에서 자연 경계를 가진다.[2] 결손 함수의 경우, 수렴원이 자연 경계가 된다.

소수 제타 함수

:

이 함수는

:

결손 함수는 멱급수에서 계수가 0인 항이 무수히 많은 함수를 말하며, 이 함수의 수렴원은 자연 경계가 된다.[2] 오스트로프스키-아다마르 갭 정리에 따르면, 다음 멱급수

:

에서

:

이 성립하면, 수렴원은 자연 경계가 된다.

참조

[1]

논문

Maximal Extension of Schwarzschild Metric

https://link.aps.org[...]

1960-09-01

[2]

웹사이트

natural boundary

http://mathworld.wol[...]

[3]

서적

複素関数入門

岩波書店

2003

[4]

서적

Complex variables: introduction and applications

Cambridge University Press

2003

[5]

서적

複素解析

[6]

서적

解析接続入門

共立出版

1964-11-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com