기단

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

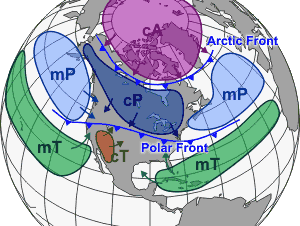

기단은 바다나 대륙과 접촉하여 형성되는 거대한 공기 덩어리이다. 토르 베르게론의 분류법에 따라 건조한 대륙 기단(c)과 습윤한 해양 기단(m)으로 구분되며, 발생 위치와 온도에 따라 북극, 남극, 한대, 열대, 적도 기단 등으로 나뉜다. 기단은 이동하면서 지표면의 영향을 받아 변질되며, 한반도에는 북태평양, 시베리아, 오호츠크해, 적도, 양쯔강 기단 등이 영향을 미친다. 기단은 전선을 형성하여 날씨 변화의 원인이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대기 순환 - 기압골

기압골은 길게 늘어진 저기압 지역으로 바람 방향이 자주 바뀌고 등압선이 낮은 쪽으로 볼록하게 휘어져 나타나며, 방향성에 따라 발달 및 소멸 단계를 구분할 수 있고 날씨에 영향을 미치는 다양한 종류가 존재한다. - 대기 순환 - 대기천

대기천은 1990년대 초 매사추세츠 공과대학교 연구진이 좁은 폭의 수증기 기둥을 설명하기 위해 만든 용어이며, 지구의 물 순환에 중요한 역할을 하고 극한 강수를 유발하여 홍수나 가뭄의 원인이 되기도 한다. - 기후학 - 수증기

수증기는 물이 증발하거나 승화하여 생성되는 기체 상태의 물질로, 온도 변화에 따라 물로 응축되기도 하며, 대기 중 습도 조절, 온실 효과, 다양한 산업 분야에서의 활용 등 여러 중요한 역할을 한다. - 기후학 - 오호츠크해 기단

오호츠크해 기단은 세력이 강해지거나 위치가 변동될 때 야마세라는 북동풍을 발생시켜 일본 태평양 연안 지역에 저온 현상과 냉해를 유발하고 벼농사에 큰 영향을 미친다. - 기상 현상 - 한파

한파는 북극 또는 남극의 찬 공기가 중위도 지역으로 내려와 기온이 급격히 떨어지는 현상이며, 북극진동과 남극진동의 기압 차이에 따라 빈도가 달라지고, 가축과 야생 동물 피해, 수도관 동파, 인명 피해 등 광범위한 영향을 미친다. - 기상 현상 - 홍수

홍수는 과도한 강수량, 눈 녹음, 폭풍 해일, 쓰나미 등으로 발생하는 범람 현상으로 인명 및 재산 피해, 환경 파괴를 일으키며, 기후변화로 심각성이 커짐에 따라 제방 건설, 조기 경보 시스템 구축 등 예방 대책과 취약 계층 지원이 필요하지만, 토양 비옥도 증가와 같은 긍정적인 측면도 존재한다.

2. 기단의 형성 및 분류

기단은 같은 성질의 지표면과 대기가 오랫동안 접촉하여 열이나 수증기를 교환하면서 형성되는 거대한 공기 덩어리이다. 바람이 약한 고기압권에서 주로 발생하며, 북태평양 기단, 오호츠크해 기단, 시베리아 기단 등이 대표적이다. 기단은 발생 지역에 따라 온도와 습도가 달라지는데, 해양에서 발생하면 습윤하고, 대륙에서 발생하면 건조하다.

토르 베르게론(Tor Bergeron)은 기단을 세 글자로 분류했다. 첫 글자는 수분 특성(c: 대륙, m: 해양), 두 번째 글자는 발생 지역(T: 열대, P: 극, A: 북극/남극, M: 계절풍, E: 적도, S: 대기 하강으로 건조해진 공기), 세 번째 글자는 안정성(k: 기단이 표면보다 차가움, w: 기단이 표면보다 따뜻함)을 나타낸다. 예를 들어, 여름철 미국 남서부 사막 기단은 cT, 겨울철 시베리아 북부 기단은 cA로 표시한다.[3]

기단은 계절에 따라 세력과 범위가 변하며, 각 지역의 기후와 기상 현상을 결정한다. 일부 기단은 연중 세력을 유지하지만, 대부분은 계절에 따라 변동한다. 기단은 대부분 고기압이지만, 열대수렴대(적도 저압대)의 적도 기단은 저기압이다. 정체성 고기압은 주로 적도 부근과 양극 지역에서 발생하며, 중위도 지역에서는 제트 기류의 영향으로 대규모 기단이 형성되기 어렵다. 여러 기단이 만나면 전선이 형성되고, 저기압이 발달하기도 한다.

2. 1. 기단의 형성 조건

기단은 바다나 대륙과 같이 같은 성질의 지표면과 대기가 오랫동안 접촉하고 있으면 열 또는 수증기를 교환해서 같은 성질을 가진 거대한 공기의 덩어리가 되는데 이를 기단이라고 한다. 대기가 지표면과 오래 접촉하려면 바람이 약해야 한다는 것이 중요 조건이 된다. 이와 같은 조건에 맞는 곳은 고기압권 내이므로 기단의 명칭은 고기압의 이름과 일치되는 수가 많다. 예를 들면 북태평양 기단, 오호츠크해 기단, 시베리아 기단 등을 들 수 있다. 기단의 성질은 온난, 한랭, 습윤, 건조를 조합해서 표시한다. 해양에서 발생한 기단은 습윤하고 대륙에서 발생한 기단은 건조하다.토르 베르게론(Tor Bergeron)의 분류법이 가장 널리 받아들여지는 기단 분류 방식이지만, 전 세계 여러 지역에 걸쳐 이 체계를 더욱 세분화한 버전들이 제시되었다.[1][2] 기단 분류는 세 글자로 이루어진다. 첫 번째 글자는 수분 특성을 나타내는데, "c"는 대륙 기단(건조), "m"은 해양 기단(습윤)을 나타낸다. 다음 글자는 기단의 근원지를 나타낸다. "T"는 열대, "P"는 극, "A"는 북극 또는 남극, "M"은 계절풍, "E"는 적도, "S"는 대기의 상당한 하강 운동으로 인해 단열적으로 건조해지고 따뜻해진 공기를 나타낸다. 예를 들어, 여름철 미국 남서부 사막 지역에서 발생한 기단은 "cT"로 표시될 수 있다. 겨울철 시베리아 북부에서 발생한 기단은 "cA"로 표시될 수 있다.[3]

기단의 안정성은 세 번째 글자를 사용하여 나타낼 수 있는데, "k"(기단이 아래 표면보다 차가운 경우) 또는 "w"(기단이 아래 표면보다 따뜻한 경우)를 사용한다.[3] 예를 들어, 멕시코만류 위로 이동하는 극 기단은 "cPk"로 표시될 수 있다. 때때로, 아포스트로피 또는 "도표 기호"를 사용하여 다른 기단을 대체하는 기단이 대체되는 기단보다 더 차갑다는 것을 나타내기도 한다(일반적으로 극 기단의 경우). 예를 들어, 태평양 상의 일련의 전선은 mPk로 표시된 기단 다음에 mPk'로 표시된 기단이 나타날 수 있다.[3]

이러한 기호를 사용하는 또 다른 관례는 한 유형에서 다른 유형으로의 변형 또는 변환을 나타내는 것이다. 예를 들어, 알래스카 만 위로 이동하는 북극 기단은 "cA-mPk"로 표시될 수 있다. 또 다른 관례는 특정 상황에서 기단의 층을 나타내는 것이다. 예를 들어, 멕시코 만에서 온 기단이 미국 중부 상공의 극 기단을 덮는 경우 "mT/cP"(때로는 분수 표기처럼 수평선을 사용)로 표시될 수 있다.[4]

많은 기단은 계절의 변화에 따라 세력과 세력권을 바꾼다. 기단의 세력 변화나 확장·축소에 의해 각 지역에 고유한 기후나 기상 현상이 만들어진다. 넓은 해양에서 발달하는 기단 등, 1년 내내 세력을 유지하는 기단도 있지만, 아주 일부에 한정된다.

기단의 대부분은 고기압이지만, 열대수렴대(적도 저압대)에 생기는 적도 기단은 기압이 낮은 기단이다.

정체성 고기압은 주로 적도 부근의 저위도와 양극을 둘러싸는 고위도 지역에서 발생한다. 이들 지역은 수평 방향의 교란이 적기 때문에 균질한 대기가 모여 존재하기 쉬워 기단을 형성하기 쉽다.

중위도 지역에서는 제트 기류의 통로 부근을 중심으로 교란이 발생하고, 이것이 온대 저기압을 발생시켜 남북의 대기를 교반해 버린다. 더욱이 고기압은 제트 기류에 의해 이동성이 되기 때문에 대규모의 기단은 존재하지 않는다(지역적으로는 기단으로 볼 수 있는 고기압권이 계절적으로 발생한다).

여러 기단이 접촉하면 전선이 생성되고, 저기압이 발달하는 경우가 있다.

2. 2. 기단의 분류

기단은 바다나 대륙과 같이 같은 성질의 지표면과 대기가 오랫동안 접촉하면서 열이나 수증기를 교환하여 같은 성질을 가진 거대한 공기 덩어리를 말한다. 대기가 지표면과 오래 접촉하려면 바람이 약해야 하는데, 이러한 조건에 맞는 곳은 고기압권 내이므로 기단의 명칭은 고기압의 이름과 일치하는 경우가 많다. 예를 들어 북태평양 기단, 오호츠크해 기단, 시베리아 기단 등이 있다. 기단의 성질은 온난, 한랭, 습윤, 건조를 조합해서 표시한다. 해양에서 발생한 기단은 습윤하고 대륙에서 발생한 기단은 건조하다.토르 베르게론(Tor Bergeron)의 분류법이 가장 널리 받아들여지는 기단 분류 방식이지만, 전 세계 여러 지역에 걸쳐 이 체계를 더욱 세분화한 버전들이 제시되었다.[1][2] 기단 분류는 세 글자로 이루어진다. 첫 번째 글자는 수분 특성을 나타내는데, "c"는 대륙 기단(건조), "m"은 해양 기단(습윤)을 나타낸다. 다음 글자는 기단의 근원지를 나타낸다. "T"는 열대, "P"는 극, "A"는 북극 또는 남극, "M"은 계절풍, "E"는 적도, "S"는 대기의 상당한 하강 운동으로 인해 단열적으로 건조해지고 따뜻해진 공기를 나타낸다. 예를 들어, 여름철 미국 남서부 사막 지역에서 발생한 기단은 "cT"로 표시될 수 있다. 겨울철 시베리아 북부에서 발생한 기단은 "cA"로 표시될 수 있다.[3]

기단의 안정성은 세 번째 글자를 사용하여 나타낼 수 있는데, "k"(기단이 아래 표면보다 차가운 경우) 또는 "w"(기단이 아래 표면보다 따뜻한 경우)를 사용한다.[3] 예를 들어, 멕시코만류 위로 이동하는 극 기단은 "cPk"로 표시될 수 있다.

발생 장소와 온도, 습도에 따라 기단은 다음과 같이 분류된다. 약호는 알파벳 두 글자로 표시된다. 소문자 c는 대륙성(continental), 소문자 m은 해양성(maritime), 대문자 A는 북극(Arctic) 또는 남극(Antarctic), 대문자 P는 한대(Polar), 대문자 T는 열대(Tropical), 대문자 E는 적도(Equator)를 나타낸다. 각각 영어의 머리글자(대륙='''c'''ontinent, 해양='''m'''aritime, 북극='''A'''rctic, 한대='''P'''olar, 열대='''T'''ropical, 적도='''E'''quator)를 사용하고 있다.

대륙성 기단은 건조하고, 해양성 기단은 습윤하다. 또한, 북극이나 남극의 기단은 매우 저온이고, 한대, 열대, 적도 순으로 따뜻해진다. 남극에는 cA만 존재하고, 그 주위를 mP가 둘러싸고 있다. (북극에는 대륙성 기단과 해양성 기단이 존재하지만, 남극에는 해양성 기단이 없다) 또한, 북극 해양성 기단도 겨울에는 바다가 얼기 때문에 습도가 낮아져 북극 대륙성 기단과 별 차이가 없게 된다. 하지만, 최근에는 9월을 중심으로 해빙 면적이 급감하고 있어, 북극 기단은 더 습도가 높은 기단으로 변화하고 있다는 지적도 있다.

기단은 언제나 발원지에 머물러 있는 것이 아니라, 그때그때의 기상 상황에 따라 발원지를 떠나 다른 지역으로 이동한다. 그러면 기단은 하층에서부터 점차 이동해 온 지표면의 영향을 받아 성질이 변해 간다.

3. 기단의 변질

차가운 기단이 따뜻한 지역으로 이동해 오면 하층에서부터 따뜻해지기 때문에 불안정해진다. 그래서 기단 상층까지 급격하게 변질된다. 특히 대륙성 한대기단이 따뜻한 해면 위에 이동해 온 경우에는 하층에서 열을 흡수하여 불안정해질 뿐만 아니라 동시에 다량의 수증기도 흡수하여 습도가 높아진다. 이와 같은 경우에는 적운형 구름이 생기기 쉽다. 겨울에 시베리아 기단이 남동진하여 한반도 부근 해상에 도착했을 때는 시베리아 기단이 원래의 찬 성질을 잃어 비교적 따뜻한 기단으로 변질된다. 오호츠크해 기단도 남하할 때 하층부터 따뜻해지는데, 시베리아 기단과 같이 급격하게 따뜻한 기단으로 변질되지는 않는다.

이와는 반대로 따뜻한 기단이 차가운 지역으로 이동하는 경우에는 하층에서부터 냉각되어 안정을 유지한다. 그래서 기단 상층까지는 급격하게 변질되지 않는다. 이러한 경우에는 층운형 구름이 많이 생긴다. 여름에 태평양의 아열대 기단이 수온이 낮은 한반도 동해상으로 북상하면 하층에서 점차 냉각되어 종종 짙은 안개가 발생한다.

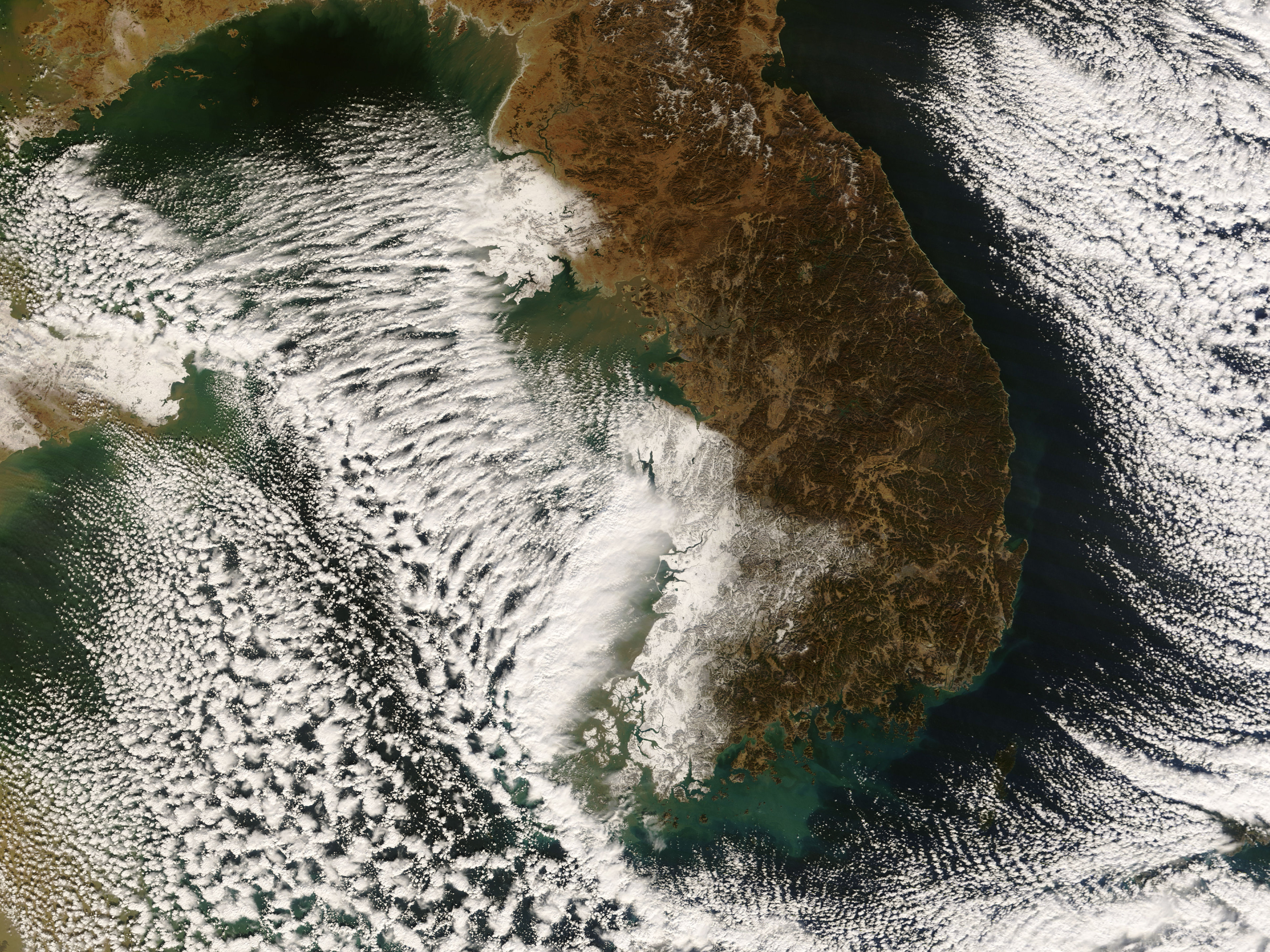

기단은 여러 가지 방법으로 변형될 수 있다. 숲과 같은 지표면의 식생으로부터의 표면 플럭스는 상층 기단을 습하게 만든다.[13] 따뜻한 수면으로부터의 열은 35km에서 40km 정도의 짧은 거리에서도 기단을 상당히 변형시킬 수 있다.[14] 예를 들어, 온대 저기압 남서쪽에서, 상대적으로 따뜻한 수면 위로 찬 공기를 불어오는 곡선형의 저기압성 순환은 좁은 호우 효과 눈띠를 형성할 수 있다. 이러한 눈띠는 호수와 같은 큰 수면이 열을 효율적으로 저장하여 수면과 상층 공기 사이에 13°C 이상의 상당한 온도 차이를 발생시키기 때문에 강한 국지성 강수를 가져온다.[15] 이러한 온도 차이로 인해 따뜻함과 수증기가 상승하여 수직으로 배열된 구름(위성 사진 참조)으로 응결되어 눈이 내린다. 고도에 따른 온도 감소와 구름의 깊이는 수온과 대규모 환경 모두에 의해 직접적으로 영향을 받는다. 고도에 따른 온도 감소가 클수록 구름이 더 깊어지고 강수량이 증가한다.[16]

4. 한반도에 영향을 주는 기단

어떤 지역의 날씨 변화를 생각할 때 그곳이 어떤 기단에 덮여 있는지 또는 그 기단이 어디에서 발생하여 어떠한 경로를 거쳐 오는지를 아는 것이 중요하다. 예를 들어 한반도가 같은 시베리아 기단으로 뒤덮여 있을 경우라도 이 기단이 일단 중화인민공화국까지 남하하고 나서 동진해 올 경우에는 기단은 이미 상당히 따뜻해져 있으므로 강한 찬 공기를 가져오지 않는다. 그러나 시베리아 기단이 대륙에서 직접 한반도로 올 경우에는 한파와 서해안과 동해안, 울릉도, 독도, 제주도 등의 지방에 시베리아 기단으로부터 불어오는 차가운 대기와 상대적으로 따뜻한 바다의 온도 차로 인하여 발생한 눈 구름으로 인하여 많은 눈이 내리는 경우가 많다.

한반도에 영향을 주는 기단은 다음과 같다.

5. 전선

'''전선'''은 밀도가 다른 두 기단의 경계이며, 기상 현상의 주요 원인이다. 지상 일기도에서 전선은 전선의 종류에 따라 다양한 색의 선과 기호로 표시된다. 전선으로 구분되는 기단은 일반적으로 온도와 습도가 다르다.

한랭전선은 좁은 폭의 뇌우와 격렬한 기상 현상을 특징으로 하며, 때때로 돌풍선이나 건조선에 앞서 나타날 수 있다. 온난전선은 일반적으로 층상운 형태의 강수와 안개에 앞서 나타난다. 전선이 통과한 후에는 날씨가 빨리 개는 경우가 많다. 일부 전선은 강수나 구름이 거의 없이 나타나기도 하지만, 바람의 방향 변화는 항상 수반된다.[10]

한랭전선과 폐색전선은 일반적으로 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 반면, 온난전선은 극쪽으로 이동한다. 후류에 있는 공기의 밀도가 더 크기 때문에 한랭전선과 한랭 폐색전선은 온난전선과 온난 폐색전선보다 더 빠르게 이동한다. 산맥과 따뜻한 수역은 전선의 이동을 느리게 할 수 있다.[11] 전선이 정체전선이 되고 전선 경계를 가로지르는 밀도 차이가 사라지면, 전선은 풍속이 다른 지역을 구분하는 선인 전단선으로 퇴화될 수 있다.[12] 이는 대양에서 가장 흔하다.

여러 기단이 접촉하면 전선이 생성되고, 저기압이 발달하는 경우가 있다.

6. 세계 각지의 기단

토르 베르게론(Tor Bergeron)의 분류법이 가장 널리 받아들여지는 기단 분류 방식이지만, 전 세계 여러 지역에 걸쳐 이 체계를 더욱 세분화한 버전들이 제시되었다.[1][2] 기단 분류는 세 글자로 이루어진다. 첫 번째 글자는 수분 특성을 나타내는데, "c"는 대륙 기단(건조), "m"은 해양 기단(습윤)을 나타낸다. 다음 글자는 기단의 근원지를 나타낸다. "T"는 열대, "P"는 극, "A"는 북극 또는 남극, "M"은 계절풍, "E"는 적도, "S"는 대기의 상당한 하강 운동으로 인해 단열적으로 건조해지고 따뜻해진 공기를 나타낸다. 예를 들어, 여름철 미국 남서부 사막 지역에서 발생한 기단은 "cT"로 표시될 수 있다. 겨울철 시베리아 북부에서 발생한 기단은 "cA"로 표시될 수 있다.[3]

기단의 안정성은 세 번째 글자를 사용하여 나타낼 수 있는데, "k"(기단이 아래 표면보다 차가운 경우) 또는 "w"(기단이 아래 표면보다 따뜻한 경우)를 사용한다.[3] 예를 들어, 멕시코만류 위로 이동하는 극 기단은 "cPk"로 표시될 수 있다. 때때로, 아포스트로피 또는 "도표 기호"를 사용하여 다른 기단을 대체하는 기단이 대체되는 기단보다 더 차갑다는 것을 나타내기도 한다(일반적으로 극 기단의 경우). 예를 들어, 태평양 상의 일련의 전선은 mPk로 표시된 기단 다음에 mPk'로 표시된 기단이 나타날 수 있다.[3]

발생 장소와 온도, 습도에 따라 기단은 다음과 같이 분류된다. 약호는 알파벳 두 글자로 표시된다. 소문자 c는 대륙성(continental), 소문자 m은 해양성(maritime), 대문자 A는 북극(Arctic) 또는 남극(Antarctic), 대문자 P는 한대(Polar), 대문자 T는 열대(Tropical), 대문자 E는 적도(Equator)를 나타낸다. 각각 영어의 머리글자(대륙='''c'''ontinent, 해양='''m'''aritime, 북극='''A'''rctic, 한대='''P'''olar, 열대='''T'''ropical, 적도='''E'''quator)를 사용하고 있다.

대륙성 기단은 건조하고, 해양성 기단은 습윤하다. 또한, 북극이나 남극의 기단은 매우 저온이고, 한대, 열대, 적도 순으로 따뜻해진다. 남극에는 cA만 존재하고, 그 주위를 mP가 둘러싸고 있다.(북극에는 대륙성 기단과 해양성 기단이 존재하지만, 남극에는 해양성 기단이 없다) 또한, 북극 해양성 기단도 겨울에는 바다가 얼기 때문에 습도가 낮아져 북극 대륙성 기단과 별 차이가 없게 된다. 하지만, 최근에는 9월을 중심으로 해빙 면적이 급감하고 있어, 북극 기단은 더 습도가 높은 기단으로 변화하고 있다는 지적도 있다.

- 이 외에도, 이동성 기단의 경우 지표보다 차가우면 k, 따뜻하면 w를 붙이는 경우가 있다(예: cPk).

- 고전적인 베르제롱 분류(Bergeron classification)에서는 적도를 나타내는 E가 없고, cTk, cTw, mTk, mTw, cPk, cPw, mPk, mPw, cAk, mAk, mAw의 11종류를 사용했다.

- 또한, 건조한 상공의 기단을 S, 습윤한 계절풍성 기단을 M으로 하는 경우도 있다(H. C. Willett의 분류법).

참조

[1]

문서

[2]

논문

American Air Mass Properties

https://darchive.mbl[...]

Massachusetts Institute of Technology

2009-10-28

[3]

웹사이트

Airmass Classification

http://amsglossary.a[...]

American Meteorological Society

2008-05-22

[4]

웹사이트

Daily Weather Maps: February 1, 1950

http://docs.lib.noaa[...]

United States Department of Commerce

2009-10-28

[5]

웹사이트

Tropical air

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-10-28

[6]

웹사이트

Trade air

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-10-28

[7]

웹사이트

Superior air

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-10-28

[8]

웹사이트

Arctic air

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-10-28

[9]

웹사이트

Polar air

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-10-28

[10]

웹사이트

Lesson 7: Clouds and Precipitation

https://web.archive.[...]

University of New Hampshire

2007-04-29

[11]

웹사이트

Unified Surface Analysis Manual

http://www.wpc.ncep.[...]

Hydrometeorological Prediction Center

2006-10-22

[12]

웹사이트

Shear Line

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2006-10-22

[13]

논문

Postfrontal Airmass Modification

https://web.archive.[...]

American Meteorological Society

2009-08-22

[14]

논문

Aircraft Observations of Air-mass Modification Over the Sea of Okhotsk during Sea-ice Growth

2005-10-01

[15]

뉴스

Lake Effect Snow.

http://www-das.uwyo.[...]

University of Wyoming

2008-12-24

[16]

웹사이트

Lake Effect Snows

https://web.archive.[...]

University Corporation for Atmospheric Research

2009-07-12

[17]

서적

高橋ほか(1987):141ページ

1987-01-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com