보나키노돈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보나키노돈은 브라질 트라이아스기 후기 지층에서 발견된 멸종된 키노돈트의 한 속이다. 2016년 호세 보나파르테와 브라질 고생물학자 Cesar L. Schultz를 기리기 위해 명명되었다. 보나키노돈 슐츠이는 두 개의 표본, 즉 모식표본과 참조표본으로 알려져 있으며, 브라질 칸델라리아 근처의 Pinheiros 지역에서 발견되었다. 이들은 30cm 정도로 추정되는 작은 키노돈트였으며, 6~7cm 길이의 두개골을 가지고 있었다. 보나키노돈은 곤충을 먹는 식성을 가졌을 것으로 추정되며, 프로베이노그나투스과에 속한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 2016년 기재된 화석 분류군 - 스켈로코무스

스켈로코무스는 트라이아스기 후기에 동남아시아 서부 태평양에 서식했던 멸종된 해양 파충류로, 좁고 긴 몸통, 작은 머리, 뾰족한 이빨을 지녔으며 흡입 섭식 방식으로 먹이를 섭취했을 것으로 추정되는 코부리류 어룡이다. - 2016년 기재된 화석 분류군 - 곤살레스잠꾸러기상어

곤살레스잠꾸러기상어는 현재 알려진 정보가 없어 구체적인 정보를 제공하기 어려운 항목이다. - 프로바이노그나투스류 - 아구도테리움

아구도테리움은 브라질 히우그란지두술 주의 아구두 지역명과 "짐승"을 뜻하는 그리스어에서 유래된 속명이다. - 프로바이노그나투스류 - 치니쿠오돈

치니쿠오돈은 트라이아스기 후기에 남아메리카와 아프리카 등지에서 살았던 키노돈류의 한 속으로, 강력한 턱과 긴 송곳니를 가진 육식성 수궁류이며, 치골과 측두창이 발달했고, 현재까지 5개의 유효한 종이 알려져 있다.

2. 발견 및 명명

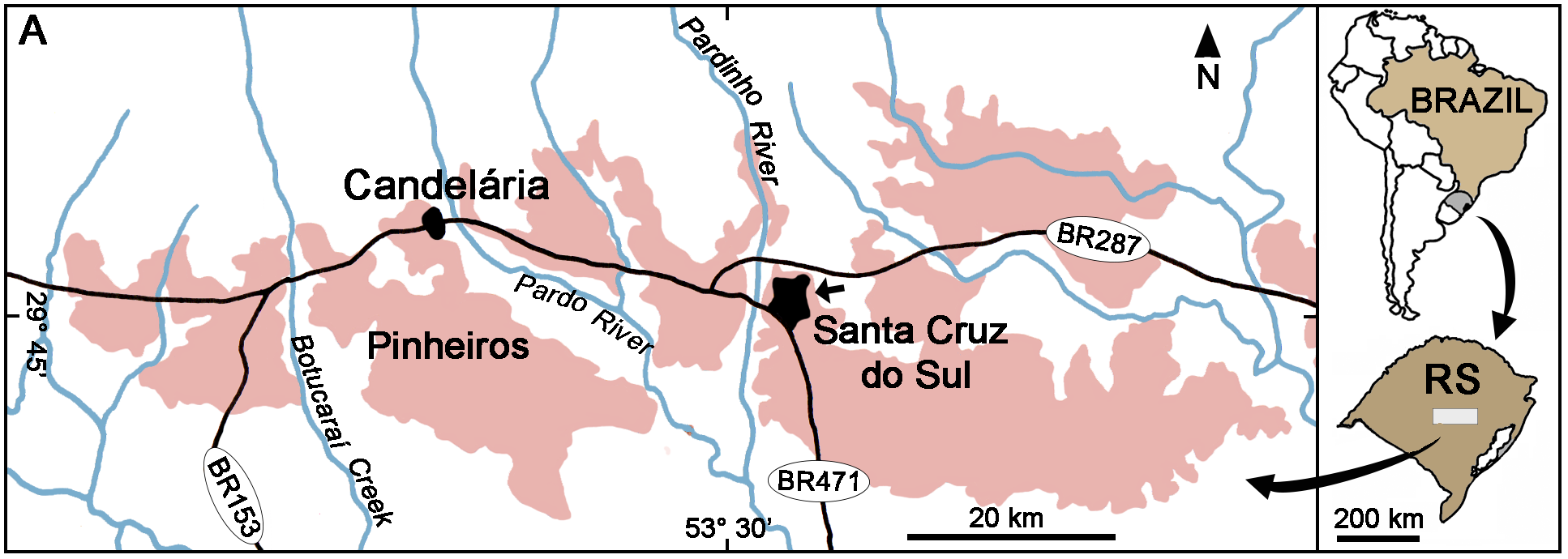

''보나키노돈 슐츠이''(''Bonacynodon schultzi'')는 모식표본 MCT-1716-R과 파라타입 MCT-1717-R, 이렇게 두 개의 표본을 통해 알려져 있다. 이 화석들은 1940년대 브라질의 고생물학자 르웰린 아이버 프라이스가 칸델라리아 마을 남쪽 약 12km 떨어진 Pinheiros 지역의 서로 다른 두 암석 노두(''sangas'')에서 발견했다. 이 지역의 암석층은 트라이아스기 후기 라디니아절(Ladinian)에서 초기 카르니아절(Carnian)에 해당하는 Santa Maria Supersequence의 Pinheiros-Chiniquá Sequence에 속한다.

두 표본 모두 부분적인 두개골, 아래턱, 치열 등을 포함하고 있으며, 치아 마모 상태로 보아 준성체 개체였을 것으로 추정된다. 모식표본은 ''Sanga do Janguta'' 노두에서 디키노돈트 ''Dinodontosaurus''와 함께 발견되었고, 참조표본은 ''Sanga do Forno'' 노두에서 발견되었다.

이 표본들은 발견 후 오랫동안 주목받지 못하다가, 2016년에 Agustín G. Martinelli와 동료 연구자들에 의해 새로운 속과 종으로 명명되며 처음으로 상세하게 기술되었다. 속명 ''보나키노돈''(''Bonacynodon'')은 남아메리카 중생대 척추동물 연구에 기여한 아르헨티나 고생물학자 호세 보나파르테의 이름과 키노돈트류임을 나타내는 '키노돈'(κύων|kuōngrc, "개")을 결합한 것이다. 종명 ''슐츠이''(''schultzi'')는 브라질 히우그란데두술 연방 대학교의 고생물학자 Cesar L. Schultz 교수를 기리기 위해 명명되었다.

2. 1. 발견 경위

''보나키노돈 슐츠이''(''Bonacynodon schultzi'')는 두 개의 표본으로 알려져 있다. 이 표본들은 1940년대 브라질의 고생물학자 르웰린 아이버 프라이스가 칸델라리아 마을 남쪽 약 12km 떨어진 Pinheiros 지역의 서로 다른 두 암석 노두(''sangas'')에서 발견했다. 이 지역의 암석은 라디니아절(Ladinian) 후기에서 초기 카르니아절(Carnian) 시대로 추정되는 Santa Maria Supersequence의 Pinheiros-Chiniquá Sequence에 속한다. 발견된 두 표본은 각각 모식표본 (MCT-1716-R)과 파라타입(참조표본, MCT-1717-R)으로 지정되었다.이 표본들은 오랫동안 제대로 연구되지 못하다가, 2016년에 아르헨티나 고생물학자 Agustín G. Martinelli와 동료 연구자들이 새로운 속과 종으로 명명하며 처음으로 상세히 기술했다. 속명 ''보나키노돈''(''Bonacynodon'')은 남아메리카 중생대 척추동물 연구에 기여한 아르헨티나 고생물학자 호세 보나파르테(José Bonaparte)의 이름과 '개'를 의미하는 고대 그리스어 κύων|kuōngrc에서 유래한 ''키노돈''(''cynodon'', 키노돈트류임을 나타냄)을 합쳐 만들어졌다. 종명 ''슐츠이''(''schultzi'')는 히우그란데두술 연방 대학교의 브라질 고생물학자 Cesar L. Schultz 교수를 기리기 위해 붙여졌다.

2. 1. 1. 모식표본 (MCT-1716-R)

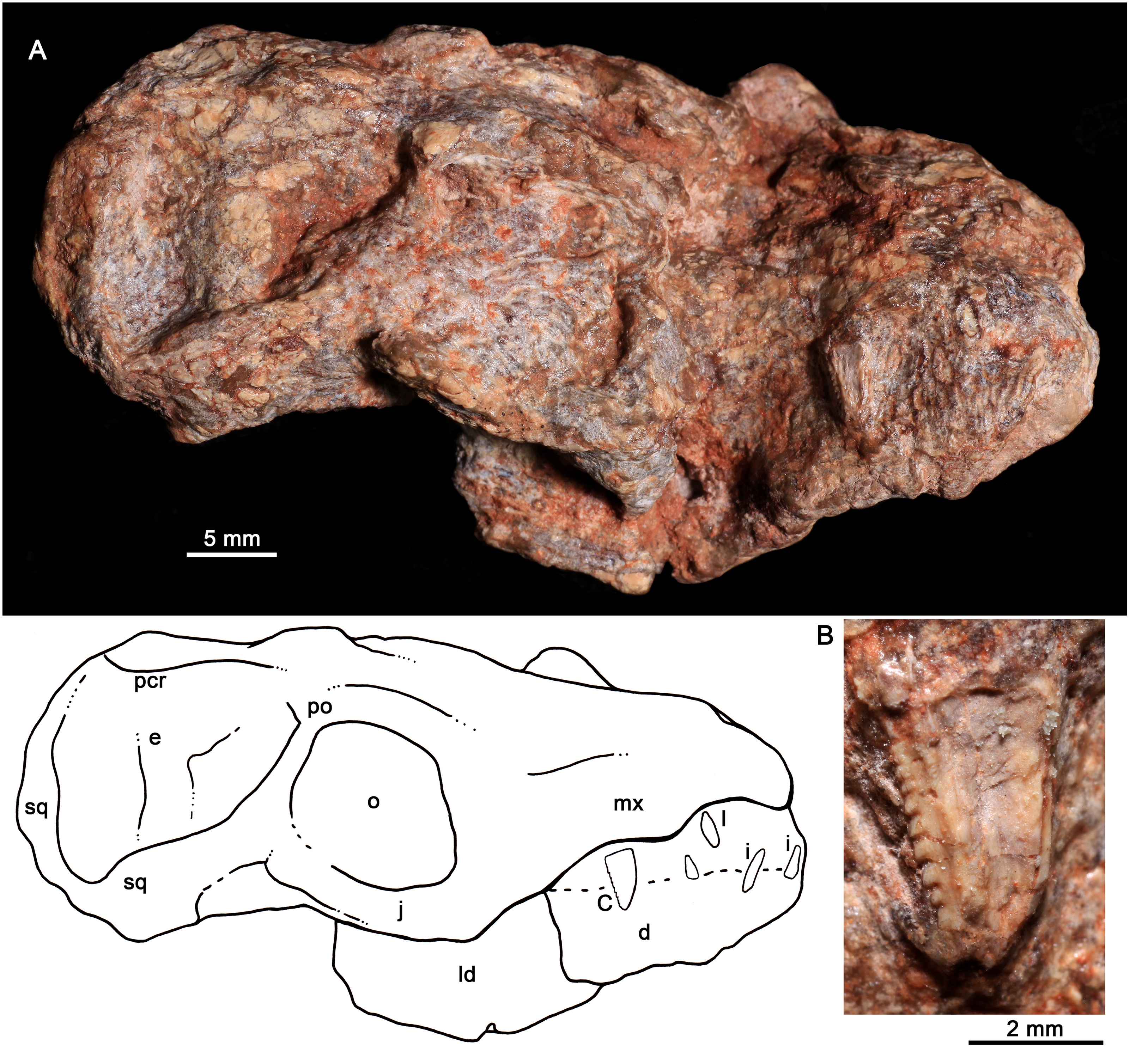

''보나키노돈 슐츠이''(''Bonacynodon schultzi'')의 모식표본은 MCT-1716-R로 지정되었다. 이 표본은 1940년대 브라질의 고생물학자 르웰린 아이버 프라이스가 칸델라리아 마을에서 남쪽으로 약 12km 떨어진 Pinheiros 지역의 'Sanga do Janguta'라고 알려진 노두(''sanga'')에서 발견했다. 이 암석은 라디니아절(Ladinian)에서 초기 카르니아절(Carnian) 시대로 추정되는 산타 마리아 슈퍼시퀀스(Santa Maria Supersequence)의 Pinheiros-Chiniquá Sequence에 속한다.

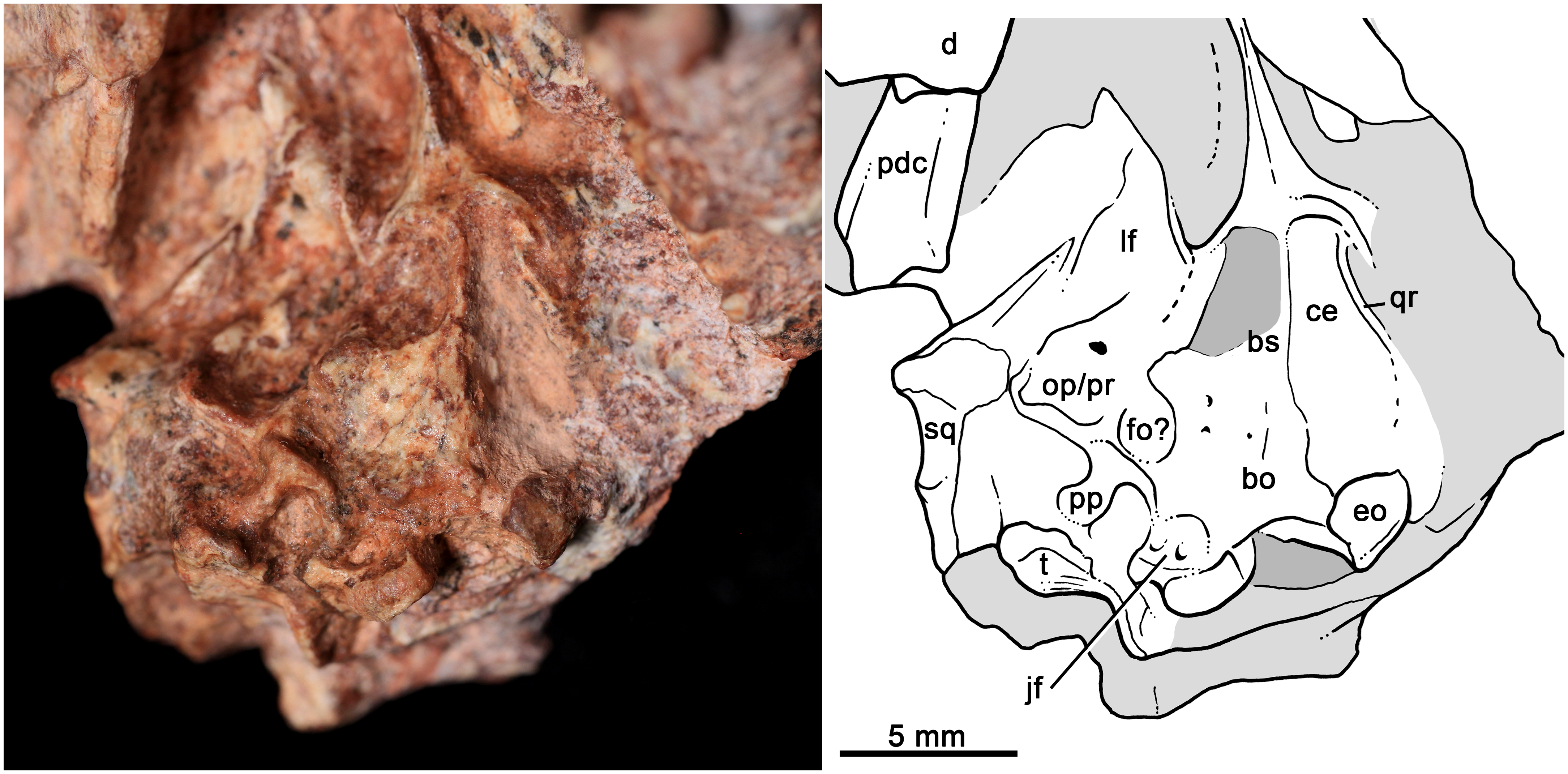

모식표본 MCT-1716-R은 디키노돈트인 ''디노돈토사우루스''(''Dinodontosaurus'') 표본과 함께 보존된 상태로 발견되었다. 주로 부분적인 두개골로 구성되어 있으며, 두개골 천장, 아래턱, 위턱과 아래턱의 치열, 뇌기저부 및 구개의 일부를 포함한다. 그러나 두개골 천장은 화석 처리 과정에서 심하게 손상되었다. 모식표본에는 자세히 설명되지 않은 매우 단편적인 사지골격 요소도 포함되어 있다. 치아에 마모 흔적이 거의 없어, 이 개체는 준성체였을 것으로 추정된다.

2. 1. 2. 참조표본 (MCT-1717-R)

MCT-1717-R은 보나키노돈 슐츠이(''Bonacynodon schultzi'')의 파라타입(언급된 표본)이다. 이 표본은 모식표본 MCT-1716-R과 함께 1940년대 브라질의 고생물학자 르웰린 아이버 프라이스에 의해 발견되었다. 발견 장소는 칸델라리아 마을에서 남쪽으로 약 12km 떨어진 Pinheiros 지역의 'Sanga do Forno'라는 노두이다. 이 지역의 암석은 라디니아절 후기에서 초기 카르니아절 시대로 추정되는 Santa Maria Supersequence의 Pinheiros-Chiniquá Sequence에 속한다.MCT-1717-R 표본은 두개골, 아래턱, 위 및 아래 치열의 일부를 보존하고 있다. 그러나 화석화 과정에서 그 형태가 심하게 왜곡되었다. 그럼에도 불구하고 이 표본은 모식표본(MCT-1716-R)에는 누락된 두개골의 일부를 포함하고 있어 중요한 정보를 제공한다. 치아의 마모면이 없는 것으로 보아, 모식표본과 마찬가지로 준성체 개체였을 것으로 추정된다.

2. 2. 학명의 유래

2016년 Agustín G. Martinelli와 동료들은 이 표본들을 바탕으로 새로운 속과 종을 명명하고 처음으로 상세히 기술했다. 속명 ''보나키노돈''(''Bonacynodon'')의 첫 부분 '보나'(Bona-)는 남아메리카의 중생대 척추동물 연구에 기여한 아르헨티나의 고생물학자 호세 보나파르테의 성에서 따왔다. 두 번째 부분 '키노돈'(-cynodon)은 "개"를 의미하는 고대 그리스어 κύων|kuōngrc에서 유래했으며, 이 동물이 키노돈트임을 나타낸다. 종명 ''슐츠이''(''schultzi'')는 브라질의 고생물학자이자 히우그란데두술 연방 대학교 교수인 세자르 L. 슐츠를 기리기 위해 붙여졌다.3. 특징

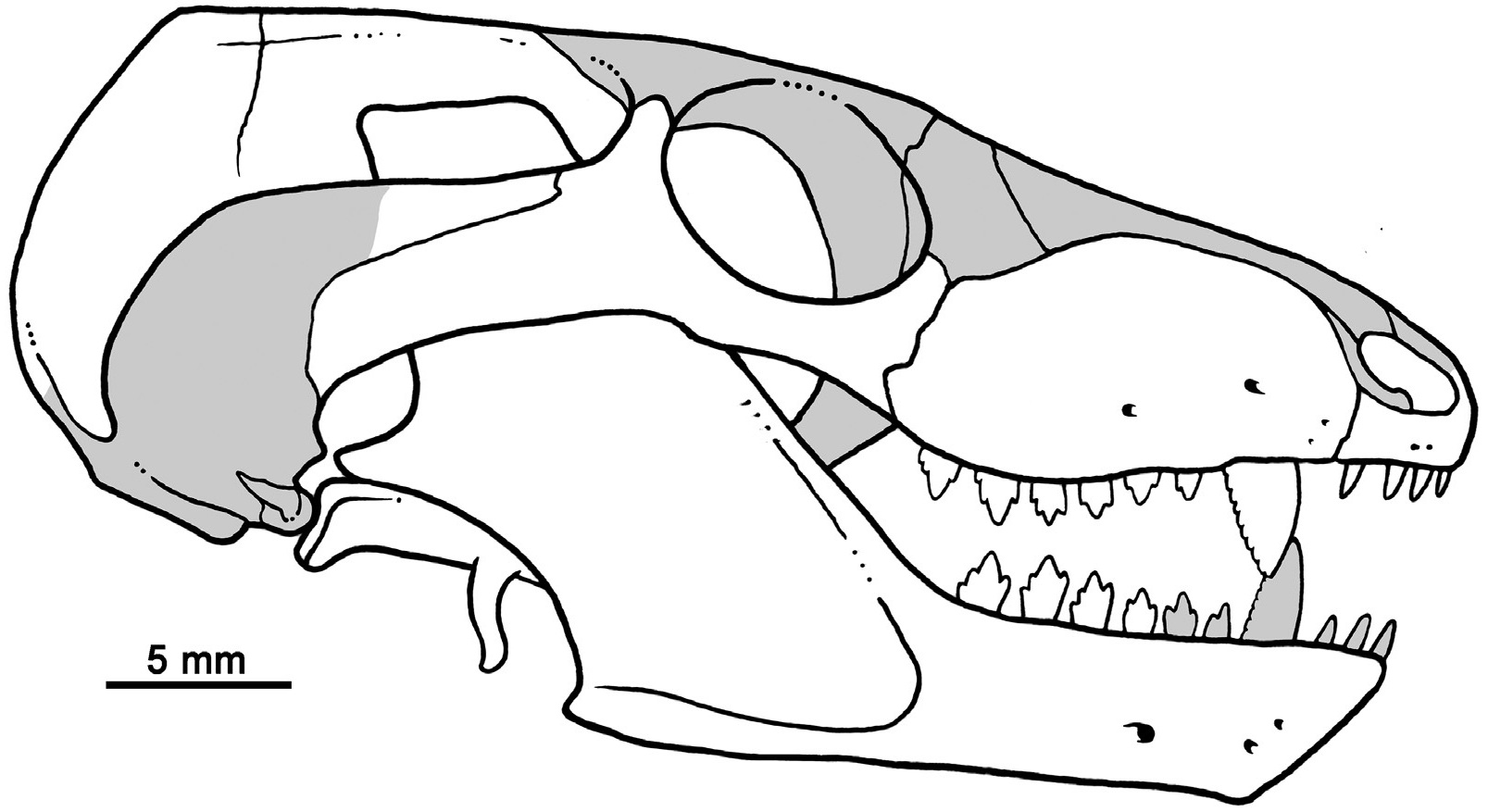

''보나키노돈''은 두개골 길이가 약 6cm에서 7cm 정도 되는 키노돈트이다. 주요 특징으로는 특정 형태를 가진 두개골 구조와 앞니, 송곳니, 후송곳니의 세 종류로 분화된 치열을 들 수 있다.

3. 1. 두개골

''보나키노돈'' (Bonacynodon)의 두개골은 약 6cm에서 7cm 정도의 길이를 가졌다. 눈구멍 뒤쪽 영역인 측두부는 넓었으며, 주둥이보다 약간 길었다. 두개골 상단을 가로지르는 좁은 융기인 시상 능선은 비교적 낮았다. 입천장에 해당하는 2차 구개는 상악(위턱뼈)이 형성하는 큰 부분과 구개골이 형성하는 작은 부분으로 나뉘었다. 가까운 친척인 ''프로베이노그나투스''와 마찬가지로, 이 구개는 마지막 송곳니 앞쪽에서 끝나는데, 이는 더 기저의 키니쿠돈트과나 더 분화된 프로조스트로돈트에서 보이는 것보다 다소 짧은 형태이다.

3. 1. 1. 상악

위턱은 두 개의 뼈, 즉 앞쪽의 전상악골과 뒤쪽의 상악골로 구성된다. 송곳니와 앞쪽 후송곳니 위에는 안와하공이라고 불리는 여러 개의 작은 구멍이 존재한다. 모식표본에서는 최소 3개의 안와하공이 확인되며, 참조 표본에서는 2개에서 3개가 보존되어 있다. 다른 초기 프로베이노그나투스류의 사례를 볼 때, ''보나키노돈'' 역시 화석으로 남지 않은 추가적인 안와하공을 가졌을 가능성이 높다. 위턱에서 치아를 지지하는 부분은 시그모이드 (S자 모양) 곡선을 그리는데, 후송곳니 부근에서 아래쪽으로 기울다가 안와 (눈구멍) 근처에서 다시 위쪽으로 휘어진다. 입천장을 이루는 2차 구개는 두 부분으로 나뉘며, 상악골이 더 넓은 영역을 차지하고 구개골이 비교적 작은 부분을 형성한다.3. 1. 2. 아래턱

아래턱은 주로 하나의 뼈인 치골로 구성되어 있다. 하악골체는 다소 높았으며, 하악 결합(치골의 두 반쪽이 만나는 부분)은 융합되지 않은 것으로 보인다. 치골의 앞부분에는 각 측면에 최소 세 개의 이공이 있었다. 뒷부분에는 하악골의 근돌기라고 알려진 길고 뒤로 향하는 돌기가 있었다. 마지막 후송곳니 근처에서 근돌기의 끝까지 뻗어있는 교근와라고 불리는 큰 분지가 있었다. 다른 프로베이노그나투스처럼, 후치골은 더 원시적인 키노돈트의 상태에 비해 매우 축소되어 작은 막대 모양의 구조를 형성했다.3. 2. 치열

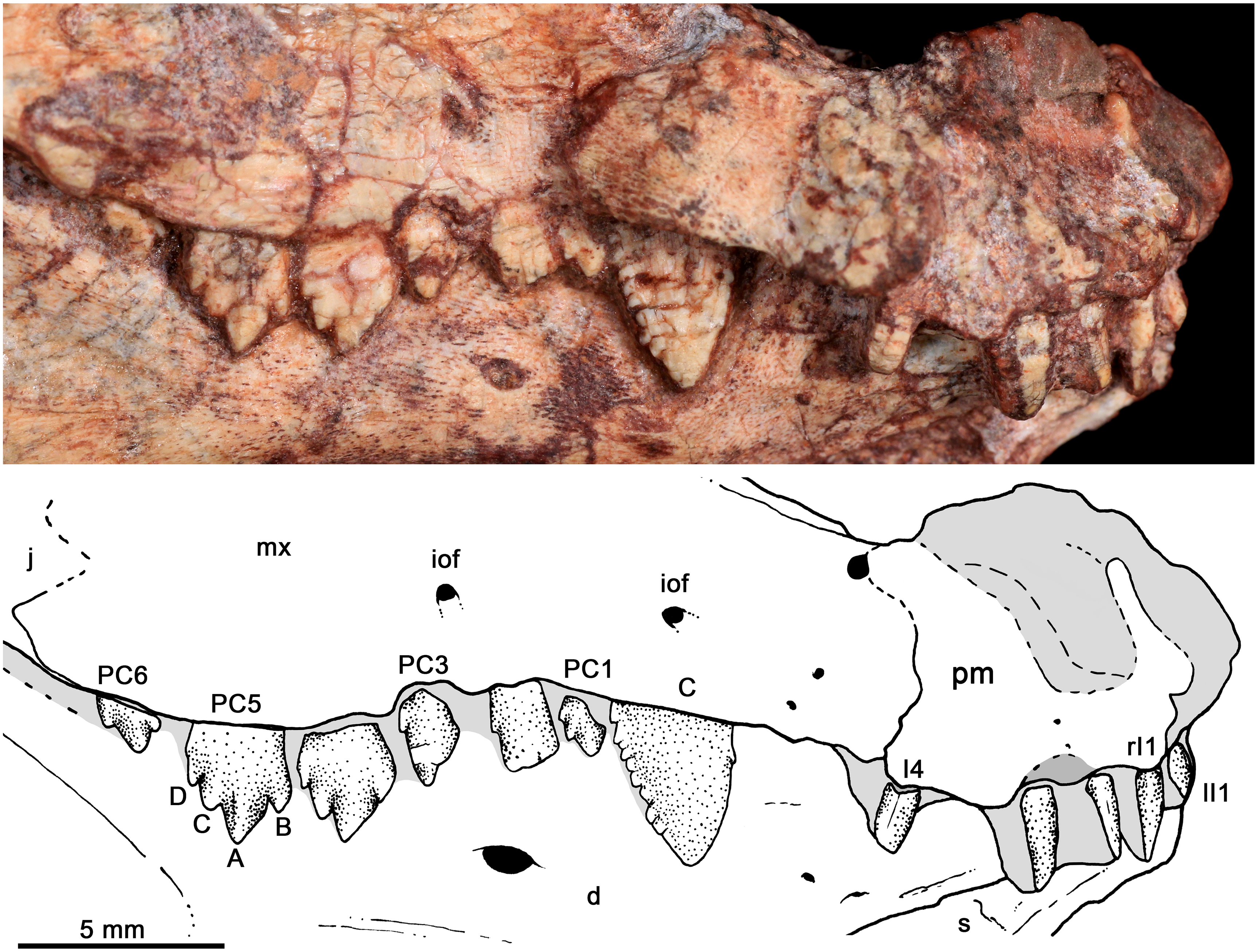

''보나키노돈''은 이치성을 보여 세 종류의 치아, 즉 앞니, 송곳니, 그리고 어금니와 유사한 기능을 하는 후송곳니(postcanine teeth)를 가지고 있었다. 위턱에는 네 쌍의 앞니가 있었던 것으로 보이며, 그 뒤로 크고 특징적인 송곳니가 자리했다. 각 송곳니 뒤에는 여섯 개의 후송곳니가 이어졌다. 치아들은 전반적으로 서로 넓게 떨어져 있었으며, 특정 앞니 사이와 앞니-송곳니 사이에는 뚜렷한 간격(이개)이 관찰되었다. 이는 프로조스트로돈트와는 다른 특징을 보이는데, 예를 들어 ''보나키노돈''은 후송곳니의 형태가 앞뒤로 급격하게 변하지 않았고 뿌리가 좁아지지도 않았다.

3. 2. 1. 앞니

''보나키노돈''은 앞니, 송곳니, 그리고 뒤쪽 송곳니(어금니와 유사한 기능을 하는 치아)의 세 종류 치아를 가지고 있었다.

위턱에는 네 쌍의 앞니가 있었던 것으로 보이며, 이들은 가늘고 단면이 둥근 모양이었다. 첫 세 쌍의 앞니는 크기가 거의 비슷했으나, 네 번째 앞니는 약간 더 작았다. 앞니들은 서로 넓게 떨어져 있었는데, 특히 세 번째와 네 번째 앞니 사이, 그리고 마지막 앞니와 송곳니 사이에는 뚜렷한 간격(이개, 치아 사이의 틈)이 존재했다.

아래턱의 앞니는 현재까지 발견된 두 표본 모두에서 확인되지 않아 그 형태나 특징에 대해 알려진 바가 없다.

3. 2. 2. 송곳니

''보나키노돈''의 위턱 송곳니는 크고 좌우로 납작한 형태를 가졌다. 송곳니의 뒷면 가장자리는 강하게 톱니 모양(serrated)을 이루는 것이 특징인데, 이는 이 동물의 독특한 파생 형질(자포형태)로 간주된다. 아래턱 송곳니의 경우, 모식 표본에서는 부분적인 왼쪽 치근만이 확인되었으나, 그 형태와 크기는 위턱 송곳니와 유사했을 것으로 추정된다.

''보나키노돈''은 송곳니 외에도 앞니와 뒤쪽 송곳니를 포함하여 세 종류의 치아를 가지고 있었다. 위턱에는 네 쌍의 앞니가 있었고, 마지막 앞니와 송곳니 사이에는 뚜렷한 간격(이개, diastema)이 있었다. 각 위턱 송곳니 뒤로는 여섯 개의 뒤쪽 송곳니가 서로 접촉하지 않고 넓게 떨어져 위치했다.

3. 2. 3. 후송곳니

각 위쪽 송곳니 뒤에는 여섯 개의 후송곳니가 있었다. 이 치아들은 넓게 떨어져 있었고 서로 맞닿지 않았다. 치관은 좌우로 납작했으며, 여러 개의 직선 형태이고 톱니 모양이 없는 치첨(치아의 뾰족한 돌출부)들이 일렬로 배열되어 있었다. 첫 세 개의 위쪽 후송곳니는 세 개의 치첨을 가졌는데, 가운데 치첨(치첨 A)이 가장 크고 앞뒤의 치첨(각각 치첨 B와 C)은 더 작았다. 네 번째와 다섯 번째 위쪽 후송곳니에는 치첨 C 뒤에 작은 네 번째 치첨(치첨 D)이 추가로 있었으며, 다섯 번째(부속) 치첨도 존재했을 가능성이 있다. 여섯 번째 위쪽 후송곳니는 네 번째와 다섯 번째보다 덜 발달한 것으로 보이며, 최소 세 개의 치첨을 가지고 있었다. 아래쪽 후송곳니는 불완전하게 알려졌지만, 위쪽 후송곳니와 유사했을 것으로 추정된다. 치경(치아 아랫부분의 띠 모양 구조)은 잘 발달하지 않았고 치첨이 없었다. 프로조스트로돈트와는 달리, 앞쪽과 뒤쪽 후송곳니 사이의 형태에 급격한 변화가 없었고, 뿌리도 좁혀지지 않았다.

4. 분류

마르티넬리와 동료들은 ''보나키노돈''을 묘사하면서 다른 키노돈과의 관계를 파악하기 위해 계통 분석을 수행했다. 그 결과, 이들은 아르헨티나 차냐레스 지층에서 발견된 유사한 프로바이고나투스과 동물인 ''프로바이고나투스''의 자매 분류군으로 밝혀졌다. ''보나키노돈''은 ''프로바이고나투스''와 함께 프로바이고나투스과에 속하는 것으로 나타났다. 프로바이고나투스과는 포유류, 즉 유일하게 현존 분류군으로 남아있는 키노돈과 다른 여러 그룹을 포함하는 분지군(공통 조상의 모든 후손으로 형성된 그룹)인 프로조스트로돈티아와 밀접한 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 이후 진행된 여러 분석에서도 ''보나키노돈''과 ''프로바이고나투스''의 자매 관계는 일관되게 나타났다.

마르티넬리 외(2016)의 분석 결과는 이러한 분류를 지지한다.

5. 고생물학

''보나키노돈''은 곧고 톱니가 없는 어금니 cusp를 가진 특징이 있으며, 이는 초기 프로베이노그나투스류와는 다른 형태이다. 이러한 치아 형태는 곤충을 먹는 식성과 관련될 수 있다는 해석이 있다. 또한 모식 표본이 디키노돈트 유해와 함께 발견되어, 청소동물이었거나 사체를 분해하는 무척추동물을 먹었을 가능성 등이 제기되었다.

5. 1. 식성

초기에 분화된 프로베이노그나투스류인 에크테니니드와 치니쿠오돈은 강하게 휘어지고 톱니 모양까지 있는 어금니를 가지고 있었는데, 이는 육식을 하는 데 적합했을 것으로 보인다. 반면 보나키노돈의 어금니는 곧고 톱니가 없어 기저 프로조스트로돈트류와 더 유사하며, 이는 곤충을 먹는 방향으로 적응한 결과로 여겨진다.보나키노돈의 모식 표본은 디키노돈트의 유해와 함께 발견되었다. 이를 근거로 슈반케와 켈너(2009)는 이 동물이 기회가 닿는 대로 사체를 먹는 청소동물이었을 것이라는 가설을 세웠다. 그러나 2016년 마르티넬리와 동료들은 다른 가능성을 제시했다. 이들은 보나키노돈이 디키노돈트 사체를 분해하는 곤충 유충이나 다른 무척추동물을 먹었을 수도 있다고 주장했다.

5. 2. 청소동물 가설 비판

''보나키노돈''의 곧고 톱니가 없는 어금니 cusp는 초기 프로베이노그나투스류인 에크테니니드나 ''치니쿠오돈''의 육식에 적합한 치아와는 달랐다. 이는 오히려 기저 프로조스트로돈트류와 유사하며, 곤충을 먹는 식성에 적응한 결과로 보인다. ''보나키노돈''의 모식 표본이 디키노돈트의 유해와 함께 발견되었기 때문에, 슈반케와 켈너(2009)는 이 동물이 기회주의적인 청소동물이었을 수 있다는 가설을 제기했다. 하지만 2016년 마르티넬리와 동료들은 이 가설에 의문을 제기하며, ''보나키노돈''이 디키노돈트 사체를 직접 먹기보다는, 사체를 분해하는 곤충 유충이나 다른 무척추동물을 먹었을 가능성이 더 높다고 주장했다.6. 고환경

''보나키노돈''은 파라나 분지의 산타 마리아 상부열(Santa Maria Supersequence)을 이루는 4개의 생물층서 단위 중 가장 아래에 위치한 ''디노돈토사우루스'' 집합대(''Dinodontosaurus'' Assemblage Zone)에서 발견되었다. 이 ''디노돈토사우루스'' 집합대는 산타 마리아 상부열을 구성하는 세 개의 층서 시퀀스 중 하나인 Pinheiros-Chiniquá 시퀀스에 해당한다. 전통적인 산타 마리아 지층은 이 Pinheiros-Chiniquá 시퀀스와 그 위에 놓인 산타 크루즈 시퀀스(''산타크루소돈'' AZ 포함), 그리고 칸델라리아 시퀀스의 하부(''하이페로다페돈'' AZ 포함)로 구성된다. Pinheiros-Chiniquá 시퀀스와 산타 크루즈 시퀀스가 퇴적될 당시의 기후는 건조했으며, 주변 환경은 뢰스 평원이 주를 이루었던 것으로 보인다.

키노돈트는 ''디노돈토사우루스'' 집합대의 동물군에서 큰 부분을 차지한다. ''보나키노돈'' 외에도 다양한 키노돈트와 다른 척추동물들이 함께 발견되었다. 당시 함께 서식했던 주요 동물들은 다음과 같다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com