장수하늘소

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

장수하늘소는 구세계 동물상에 속하는 딱정벌레의 일종으로, 열대 속인 Callipogon의 유일한 대표종이다. 러시아, 중국, 북한, 한국 등지에 분포하며, 유충은 썩은 나무를 먹고 성충은 나무의 즙을 섭취한다. 암컷은 짝짓기를 위해 분비물을 분비하며, 알을 낳고 유충, 번데기 과정을 거쳐 성충이 된다. 대한민국에서는 멸종 위기에 놓였으나, 인공 증식에 성공하여 개체수 회복을 위한 노력이 진행 중이다. 또한, 문학 작품 및 곤충학회의 상징으로도 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1898년 기재된 곤충 - 각시메뚜기

몸에 잔털이 있고 등에 황백색 선이 있는 5~6cm 크기의 갈색 또는 황갈색 메뚜기인 각시메뚜기는 잎이 넓은 식물이 많은 곳을 선호하며 성충으로 월동하는 생활사를 가진다. - 1898년 기재된 곤충 - 부채날개매미충

부채날개매미충은 흑갈색 또는 흑색 몸체에 반투명한 흑갈색 날개를 가진 5~8.5mm 크기의 곤충으로, 뽕나무 즙을 빨아먹고 황경병균을 옮겨 누에에게 해를 끼치는 뽕나무 해충이다. - 러시아의 곤충 - 붉은매미나방

붉은매미나방은 유충 시기 몸 색깔과 무늬가 변하며 암컷과 수컷의 크기 및 날개 무늬 차이가 뚜렷하고 여러 아종으로 나뉘어 특정 지역에 분포하는 나방의 일종이다. - 러시아의 곤충 - 애보라사슴벌레속

애보라사슴벌레속은 전 세계에 약 30여 종이 분포하는 사슴벌레과의 한 속으로, 작은 크기, 미묘한 색상, 수컷의 작은 턱, 독특한 앞가슴 등판 모양을 가지며 종 구별 및 암수 구별이 어렵고 한국에는 원표애보라사슴벌레와 머클애보라사슴벌레가 서식한다. - 하늘소과 - 솔수염하늘소

솔수염하늘소는 Monochamus alternatus라는 학명을 가진 하늘소과의 곤충으로, 두 아종으로 나뉘며, 벌채 및 유충 제거를 통해 방제되지만, 최근 가시고치벌을 이용한 생물학적 방제 연구가 진행 중이다. - 하늘소과 - 하늘소아과

하늘소아과는 전 세계에 분포하며 아래턱수염의 형태적 특징과 둥근 앞가슴등판을 가지는 곤충 분류군이다.

2. 분류

장수하늘소는 잔존종이며, 구세계 동물상에서 열대 속인 ''Callipogon''의 유일한 대표종이다. 이 속의 다른 종들은 중앙 및 남아메리카에 서식한다. ''Callipogon relictus''와 이 속의 다른 종들 간의 분기는 약 3400만 년 전, 에오세/올리고세 경계인 초기 에오세 기후 최적기에 발생한 것으로 추정된다.

''Callipogon relictus''는 1898년 러시아 곤충학자 안드레이 세묘노프-찬샨스키(1906년까지 성을 세묘노프로 표기)에 의해 종 설명되었다. 그는 이 새로운 종을 속의 다른 종들과 다음과 같은 특징으로 구별했다.

- 몸집에 비해 촉각이 짧아지는 연장된 뒷부분

- 짧고 거의 털이 없는 위턱

- 앞가슴의 가장자리가 톱니 모양이 아닌 가시를 가짐

- 눈이 더 가까이 있음

이러한 특징들은 나중에 ''Callipogon relictus''가 속의 다른 종들에 비해 더 높은 진화적 발달의 징후로 해석되었지만, 최근의 계통 발생학 연구에 따르면 이 종은 콜롬비아에서 멕시코까지 발견되는 종들과 밀접한 관련이 있으며, 속의 계통 발생 내에 포함되어 있다.

3. 분포

러시아에서 장수하늘소는 아무르주의 라이치힌스크시 남쪽과 남동쪽에 서식한다. 또한 힝간 보호구역과 노르스크 자연보호구역, 하바롭스크 지방 남부(하바롭스크시 남쪽), 유대 자치주, 프리모르스키 지방에서도 흔하게 발견된다. 가장 북쪽의 관찰 기록은 아무르주의 에킴찬 마을 근처에서 보고되었다.[3] 러시아 외에는, 이 딱정벌레는 중국 북동부, 북한, 그리고 한국에서도 발견된다. 기후 변화에 따라 분포 지역이 북쪽으로 확대될 것으로 예상된다.

4. 형태

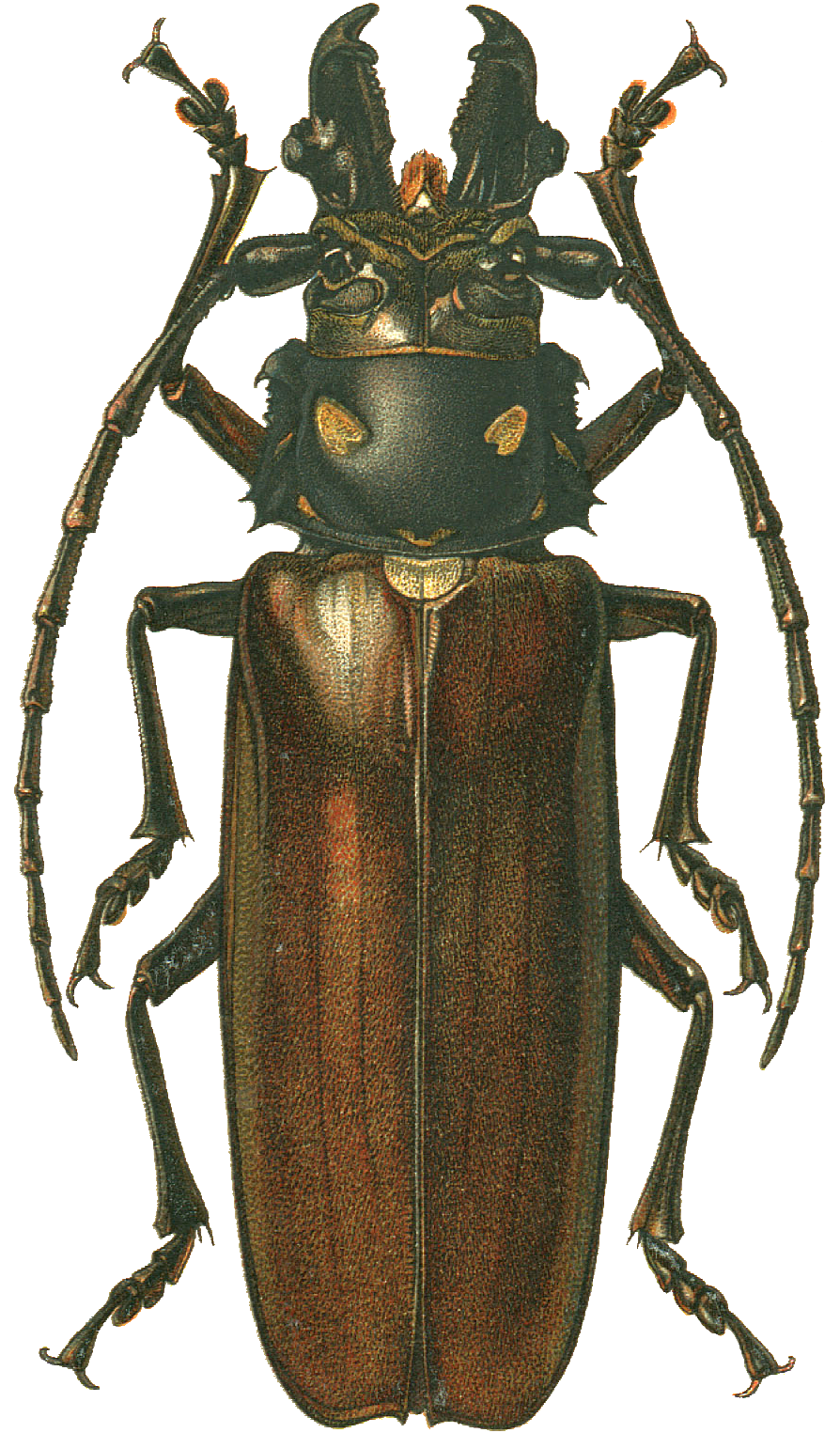

장수하늘소 성충은 검은색이며, 갈색 딱지날개와 갈색-검은색 발을 가지고 있다. 앞가슴에는 두 쌍의 밝은 털 반점이 있다. 턱과 더듬이의 크기와 모양은 개체에 따라 다르다. 더듬이는 점이 있고 상당히 길며, 세 번째 마디는 네 번째와 다섯 번째 마디를 합한 것보다 길다. 턱은 두 개의 이빨이 있으며 수컷은 매우 크고 머리보다 길지만, 암컷은 훨씬 짧다. 작은방패판은 노란색 털로 빽빽하게 덮여 있으며, 딱지날개는 매우 길고, 점이 있으며, 위쪽이 둥글다. 수컷의 딱지날개가 암컷보다 더 빛난다.

유충은 흰색이며 검은색 턱을 가지고 있다. 앞가슴 앞쪽 절반에는 가로로 붉은 줄무늬가 있으며, 4개의 좁은 홈이 있을 수 있다. 알은 타원형이며 길이는 6mm~7mm이다. 초기에는 분홍색이고, 그 후 어두워져 검은색으로 변한다. 번데기는 튼튼한 몸체를 가지고 있으며, 더듬이는 옆으로 눌려 있다. 앞가슴 중앙에는 좁은 세로 홈이 있다. 복부는 넓고 위쪽으로 갈수록 급격히 좁아진다.

4. 1. 성충

성충(이마고)은 검은색이며, 갈색 딱지날개와 갈색-검은색 발을 가지고 있다. 앞가슴에는 두 쌍의 밝은 털 반점이 있다. 턱과 더듬이의 크기와 모양은 개체에 따라 다르다. 더듬이는 점이 있고 상당히 길다. 첫 번째 마디는 짧고 굵으며, 세 번째 마디는 길게 뻗어 있어 네 번째와 다섯 번째 마디를 합한 것보다 길다. 네 번째 마디는 다섯 번째 마디와 같거나 약간 더 길며, 11번째 마디는 첫 번째 마디보다 길다. 세 번째부터 열 번째 마디 아랫부분에는 가시가 있다.

턱은 두 개의 이빨이 있으며 수컷은 매우 크고 머리보다 길지만, 암컷은 훨씬 짧다. 턱 위쪽은 거칠고 주름진 점각으로 덮여 있으며, 아랫턱과 아랫입술에는 두껍고 털이 많은 주황색 펠트가 있다. 앞가슴은 볼록하며 측면에 좁은 가시가 있는데, 가시는 수컷보다 암컷에서 더 길다. 작은방패판은 노란색 털로 빽빽하게 덮여 있다. 딱지날개는 매우 길고, 점이 있으며, 위쪽이 둥글다. 수컷의 딱지날개가 암컷보다 더 빛난다.

4. 2. 유충, 알, 번데기

유충은 흰색이며 검은색 턱을 가지고 있다. 앞가슴 앞쪽 반쪽에는 가로로 붉은 줄무늬가 있으며, 4개의 좁은 홈이 있을 수 있다. 유충의 몸은 거대하고 황백색이며, 성기게 촘촘한 황색 털로 덮여 있다. 머리는 앞가슴으로 강하게 후퇴하며, 상순은 잘 구분된다. 전두 봉합선은 뚜렷하고, 세로 가장자리는 날카롭게 정의되어 있다. 위기부는 두 개의 세로 경화판으로 구성되어 있으며, 규칙적으로 튀어나온 판에 의해 분리된다. 클리페우스는 작고 가로로 흰색이다. 앞가슴은 머리의 대부분을 덮고 있다. 앞가슴의 방패는 앞쪽이 매끄럽고 뒤쪽은 촘촘하게 주름져 있다. 흉각은 짧고 긴 발톱이 있으며 두꺼운 강모로 덮여 있다.알은 타원형이며 길이는 6mm~7mm이다. 초기에는 분홍색이고, 그 후 어두워져 검은색으로 변한다. 알의 난각은 깊고 두꺼우며 약간 면이 있는 세포를 가지고 있다. 세포 사이의 간격은 세포 자체보다 작다.

번데기는 튼튼한 몸체를 가지고 있으며, 더듬이는 옆으로 눌려 있다. 앞가슴 중앙에는 좁은 세로 홈이 있다. 복부는 넓고 위쪽으로 갈수록 급격히 좁아진다. 등판은 튀어나와 짧고 두꺼운 가시로 덮여 있다.

5. 생태

국립생물자원관은 장수하늘소 증식·복원 연구 사업을 통해 한국에서 거의 멸종된 장수하늘소를 인공 증식으로 성충으로 만드는 데 성공했다. 이는 한국 최초로 성충에서 직접 알을 받아 애벌레, 번데기 과정을 거쳐 4년 만에 암수 한 쌍의 장수하늘소 성충을 만든 것이다.[6] 영월곤충박물관과의 공동 연구를 통해 중국 등 자생지에서 살아있는 장수하늘소 성체를 도입하여 교미 및 산란을 유도해 인공증식을 시도했다. 이 과정에서 장수하늘소의 산란, 유충 시기, 번데기 및 성충 등에 관한 자세한 생태 정보를 확보했다.[6]

산림청 국립수목원과 문화재청 국립문화재연구소는 광릉숲 내에서 공동 서식실태 조사를 진행하는 등 장수하늘소에 대한 계통분류학적·보전학적 연구를 공동 진행하기로 계획했다.[7] 자연에서 번식하는 장수하늘소가 성충까지 자라는 데 보통 5∼7년이 걸리지만, 산림청 국립수목원은 16개월 만에 알에서 성충까지 자랄 수 있는 방법을 개발했다.[8]

장수하늘소는 혼합림과 온대 활엽수림에 서식한다. 유충은 썩은 나무를 먹고, 성충은 피나무, 느릅나무 및 기타 나무의 줄기에서 흘러나오는 즙을 마신다. 사육 상태에서 암컷 한 마리는 한 번에 0.5ml의 설탕 시럽을 마실 수 있었다. 성충은 낮 동안 활동하며, 밤에는 빛을 향해 날아든다. 낮 동안 암컷이 수컷보다 더 많이 날아다니므로 더 자주 발견된다.

유충은 참느릅나무, 물푸레나무, ''Tilia amurensis'', ''Populus maximowiczii''와 같은 나무에서 성장하며, 굴참나무, 갈참나무, 갯버들, 참느릅나무, ''Betula costata'', ''Carpinus laxiflora'' 및 단풍나무에서는 드물게 서식한다.[1]

곤충병원성 곰팡이인 ''Metarhizium anisopliae'' (맥각균과)는 성충 장수하늘소를 포함한 다양한 곤충에게 치명적이다.

6. 생애 주기

장수하늘소 암컷은 짝을 유인하기 위해 특별한 분비물을 분비한다. 교미는 유충의 먹이가 되는 나무에서 암컷이 알을 낳을 장소 아래에서 발생하며, 최대 1시간까지 지속된다. 교미 후 수컷은 암컷을 떠나지 않고, 앞다리를 암컷의 딱지날개 위에 올려놓고 함께 나무를 기어 올라가 암컷이 알을 낳을 장소까지 이동한다. 알은 나무껍질에 하나씩 또는 여러 개씩 낳으며, 나무의 줄기 지름은 30cm이다. 평생(성충은 최대 한 달 동안 산다) 동안 암컷은 최대 28개의 알을 낳을 수 있다. 암컷이 알을 낳은 후, 암컷과 수컷은 나무에서 기어 내려와 땅에서 죽는다.

갓 태어난 유충은 나무껍질 아래로 파고 들어가 최대 40cm 길이와 2cm 너비의 통로를 만든다. 그런 다음 나무 속으로 5cm 깊이 파고 들어가 그곳에 굴을 만든다. 하나의 나무는 여러 번 서식하게 되므로 일반적으로 다양한 연령의 유충을 포함하며, 완전히 말라버린 나무만이 유충 발달에 적합하다. 만약 유충이 들어있는 마른 나뭇가지가 나무에서 부러지면 유충은 가지 안에 머물지만, 보통보다 작은 성충이 된다. 유충은 4~6번의 겨울을 보낸다. 마지막 월동 후, 유충은 나무 줄기에 수직으로 향하고 나무 표면에서 약 2cm 떨어져 있는 큰 번데기방(100mm)을 만든다. 그런 다음 유충은 머리를 나무 줄기 표면을 향하게 하여 번데기방 안에서 돌고 용화한다. 용화는 6월~7월에 20~35일 동안 발생하며 번데기는 최대 70cm 길이로 자란다. 암컷은 수컷보다 며칠 전에 번데기방에서 나온다.

자연에서 번식하는 장수하늘소가 성충까지 자라는 데 걸리는 시간은 보통 5∼7년이나, 산림청 국립수목원은 장수하늘소가 16개월 만에 알에서 성충까지 자랄 수 있는 방법을 개발했다.[8] 국립생물자원관은 중국 등 자생지에서 살아있는 장수하늘소 성체를 도입해 교미 및 산란 유도로 인공 증식에 성공했다. 4년 만에 암수 한 쌍의 장수하늘소 성충을 만드는 데 성공하였고, 장수하늘소의 산란, 유충 시기, 번데기 및 성충 등에 관한 자세한 생태 정보를 확보하는 성과를 냈다.[6]

7. 보전

산림청 국립수목원과 문화재청 국립문화재연구소는 장수하늘소라는 공통 주제에 대한 연구 효율성을 높이기 위해 광릉숲 내에서 공동 서식 실태 조사를 진행하는 등 장수하늘소에 대한 계통분류학적·보전학적 연구를 공동 진행하기로 계획하였다.[7] 자연에서 번식하는 장수하늘소가 성충까지 자라는 데 걸리는 시간은 보통 5∼7년이나, 산림청 국립수목원은 장수하늘소가 16개월 만에 알에서 성충까지 자랄 수 있는 방법을 개발했다. 이 기술을 숲에서 서식하는 장수하늘소에 적용해 개체 수가 늘어난다면 서식처 환경 선호도, 비행 거리 등 정밀한 생태 연구로 확장될 전망이다.[8]

7. 1. 한국의 인공번식 성공

국립생물자원관은 장수하늘소 증식·복원 연구 사업을 통한 인공 증식으로 남한에서 거의 멸종에 이른 장수하늘소를 성충으로 만드는 데 성공했다고 밝혔다. 이 연구는 한국에서는 처음으로 성충에게서 직접 받은 알에서부터 시작해 애벌레, 번데기 과정을 거쳐 4년 만에 암수 한 쌍의 장수하늘소 성충을 만드는 데 성공한 것이다.[6]자원관은 영월곤충박물관과의 공동 연구를 통해 중국 등 자생지에서 살아있는 장수하늘소 성체를 도입해 교미 및 산란유도로 인공증식을 시도했다. 또한 이 과정에서 자원관은 증식·복원을 위해 반드시 필요하지만 지금까지 알려지지 않았던 장수하늘소의 산란, 유충시기, 번데기 및 성충 등에 관한 자세한 생태정보를 확보하는 성과를 냈다. 장수하늘소는 먹이식물에 대한 단편적인 정보만이 알려져 있을 뿐 기초적인 생태정보조차 알려지지 않은 채 남한에서 거의 멸종에 이른 상태다. 특히 이번 연구 사업은 장수하늘소 증식·복원의 신호탄을 터뜨린 것이라는 점에서 의미가 크다.[6]

국립생물자원관은 우리나라 환경에 적합한 장수하늘소 증식 및 보전 방법을 연구 중에 있으며, 이번 성과를 바탕으로 앞으로 한국 서식지에 단계적으로 정착시킬 방법을 마련할 계획이다. 그 일환으로 이번에 태어난 암수 한 쌍을 이용해 향후 복원 연구에 매우 중요한 의미를 가지는 후세대 장수하늘소 발생가능 여부에 관한 연구를 진행 중이다. 또한 이번 연구를 통해 확보된 장수하늘소의 짝짓기, 산란, 부화, 유충의 섭식 모습 등 행동 및 생태 단계별 이미지 자료와 동영상 자료들을 학술적, 교육적 자료로 다양하게 활용할 예정이다.[6]

8. 문화

Назойливое насекомое|성가신 곤충ru는 안드레이 세묘노프-찬-샨스키가 장수하늘소를 묘사하며 쓴 풍자시이다.[1]

1981년, 한국의 소설가 이외수는 소설 장수하늘소한국어를 썼다. 이 소설에서 그는 이 딱정벌레와 다른 곤충들을 잡아 재산을 모으는 것을 꿈꾸는 주인공을 통해 인간의 물질적인 쾌락과 무한한 탐욕, 그리고 생명 존중을 지적한다.[1]

''C. relictus''는 한국곤충학회와 한국곤충연구소의 상징이다.

참조

[1]

웹사이트

"''Callipogon relictus''"

https://web.archive.[...]

2010-10-05

[2]

서적

Great Soviet encyclopedia

https://books.google[...]

Macmillan

[3]

논문

Research Report on a Natural Monument, Callipogon relictus Semenov in the Gwangneung Forest, Korea

Korea National Arboretum

[4]

문서

한반도의 생물다양성

[5]

뉴스

천연기념물 장수하늘소 8년만에 광릉숲서 발견

http://www.kyeongin.[...]

경인일보

[6]

뉴스

'장수하늘소 인공번식 국내 최초 성공'

http://www.hkbs.co.k[...]

환경일보

2012-05-13

[7]

뉴스

국립수목원, 장수하늘소 계통분류학 공동 연구 - 장수하늘소에 대한 지속적인 분류와 생태학적 공동연구

http://www.hkbs.co.k[...]

환경일보

[8]

뉴스

천연기념물 장수하늘소 단기간 대량사육기술 최초 개발

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com