더듬이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

더듬이는 절지동물, 유조동물, 엽족동물, 연체동물의 머리에 위치한 감각 기관이다. 절지동물의 더듬이는 머리마디에서 유래한 부속지로, 형태와 배열이 분류의 중요한 기준이 된다. 갑각류는 두 쌍의 더듬이를 가지며, 곤충은 후각 감각 기관으로 사용한다. 협각류는 더듬이가 퇴화했지만, 일부 종은 다리를 더듬이처럼 사용한다. 유조동물과 엽족동물은 각각 한 쌍의 더듬이를 가지며, 연체동물의 더듬이는 촉각류라고도 불리며 기부에 눈이 있는 경우가 많다. 더듬이는 접촉, 기류, 냄새, 미각 등을 감지하며, 곤충의 짝짓기, 기주 식물 탐색, 비행 안정에도 기여한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 곤충 - 좀목

좀목은 은색 광택과 물고기 같은 움직임을 보이는 편평하고 길쭉한 형태의 곤충 목(目)으로, 곡물, 종이 등을 섭취하여 인간의 책이나 고문서를 훼손하기도 하지만 리그노셀룰로스 섭취 능력으로 바이오 연료 생산 연구에 활용되기도 한다. - 곤충 - 매미나방

매미나방은 털매미나방이라고도 불리는 매미나방아과 나방으로 암수 외형이 뚜렷이 다르고 유충은 다양한 식물의 잎을 갉아먹는 해충이며 북아프리카, 유럽, 아시아, 북아메리카 등 넓은 지역에 분포하고, 과거 '집시나방'으로 불렸으나 인종차별 논란으로 현재는 spongy moth로 명칭이 변경되어 대한민국에서는 매미나방이라는 이름을 사용한다. - 절지동물 - 대하 (생물)

대하는 서해안과 중국에 서식하며 20~30cm까지 자라는 큰 새우로, 한국 서해안에서 가장 큰 새우 종이며, 다양한 요리법으로 즐겨 먹고, 일본에서 "다이쇼 에비"라고도 불리며, 중국에서는 개체 수 감소에 대응하여 어린 대하 방류 사업을 진행하고 있다. - 절지동물 - 삼엽충

삼엽충은 고생대 캄브리아기부터 페름기까지 번성한 절지동물로, 약 5억 2천만 년 전 등장하여 2억 7천만 년 동안 생존하며 바다에 서식했다. - 감각기 - 눈 (해부학)

눈은 빛을 감지하여 시각 정보를 뇌로 전달하는 감각 기관이며, 다양한 종류가 존재하고, 안구, 시신경, 부속기로 구성되며, 진화 과정을 통해 다양한 환경에 적응해왔다. - 감각기 - 코

코는 척추동물의 콧구멍 주변 구조로, 포유류에서는 윗입술이 진화한 형태이며, 호흡, 후각, 공기 정화, 온도 조절 등의 기능과 함께 문화적으로 상징적인 의미를 지니고, 일부 동물에서는 개체 식별에 활용된다.

2. 절지동물의 더듬이

절지동물의 더듬이는 머리에 있으며, 머리마디 이후의 체절에서 유래한 부속지(관절지)이다.[20][21] 좌우 한 쌍을 이루며 외골격으로 덮여 있다. 여러 개의 마디를 가지는 것이 일반적이지만, 중간 마디를 크게 움직이는 것은 드물며, 대부분은 기부의 마디를 이용하여 크게 흔드는 듯이 사용된다. 대부분은 머리에서 앞쪽으로 뻗어 나가며, 이동 방향을 탐색하는 역할을 한다.

더듬이는 많은 절지동물이 가지고 있으며, 형태와 배열은 각 분류 수준에서 중요한 분류 형질이 된다. 특히 곤충강의 딱정벌레목이나 파리목의 경우, 더듬이의 구조가 과의 분류에서 중요시된다. 또한, 더듬이가 이차적으로 퇴화하거나, 더듬이와 상동인 부속지가 더듬이가 아닌 다른 기관이 된 절지동물도 있다.

2. 1. 갑각류의 더듬이

갑각류는 머리 부분에 두 쌍의 더듬이를 가지고 있다. 첫 번째 마디에 붙어 있는 더듬이를 '''제1더듬이'''(antennule) 또는 '''촉각'''이라고 하며, 보통 단일 가지 형태이다. 게나 바닷가재 같은 말라코스트라카와 레미페디아에서는 이지형(두 갈래)이다.[2]두 번째 마디에 붙어 있는 더듬이는 '''제2더듬이'''(antenna) 또는 간단히 '''더듬이'''라고 한다. 제2더듬이는 원시적으로 이지형이지만, 많은 종들이 단지형으로 진화했다.[2] 따개비처럼 제2더듬이가 없거나 매우 작은 경우도 있다.

갑각류 더듬이의 세분은 편모마디, 환절, 마디, 체절 등 다양한 이름으로 불린다. 더듬이 끝부분은 분절형과 편모형으로 나뉜다. 분절형은 각 환절이 분리되어 개별 근육이 부착된 형태이고, 편모형은 기저부에만 근육이 부착되어 있고 나머지는 유연한 환절 사슬 형태이다.[5]

갑각류는 더듬이를 감각 외 다른 용도로도 사용한다. 노플리우스 유생은 더듬이로 헤엄치고, 따개비는 더듬이로 바위 등에 부착한다.[2] 굴을 파는 히포이데아와 코리스티다이의 제2더듬이는 아가미로 물을 보내는 관을 형성한다.[6]

2. 1. 1. 갑각류 더듬이의 예

Copepoda영어, 등각류, 옆새우류, 십각류, 레미페디아, 만각류 등 다양한 갑각류의 더듬이 형태는 다음과 같다.

2. 2. 곤충의 더듬이

곤충은 고생대 데본기 갑각류에서 진화했으며, 주요 후각 센서인 한 쌍의 더듬이를 가진다. 더듬이는 움직일 수 있고 마디로 나누어져 있으며, 보통 두 겹눈 사이에 위치한다. 발생학적으로 두 번째 머리 마디의 부속기를 나타낸다.[7][8]대부분의 곤충에게 더듬이가 존재하지만, 나비나 딱정벌레 등 내시류의 애벌레에서는 더듬이가 미발달해 있거나 작다. 곤충과 함께 육각류에 속하는 톡토기목(Collembola) 및 좀붙이목(Diplura)은 모두 더듬이가 있지만, 낫발이목(Protura)은 더듬이가 없다.(앞다리가 그 역할을 대신한다.)[9]

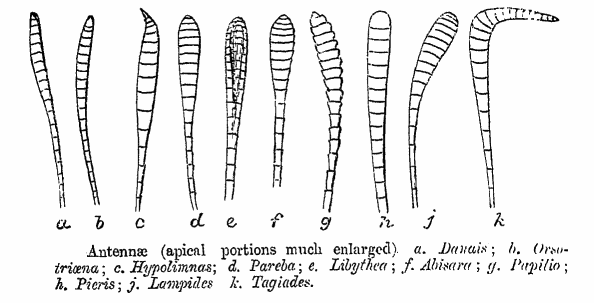

곤충의 종 다양성만큼 더듬이 모양도 다양하다. 많은 곤충이 둥글거나 약간 타원형 마디로 연결된 실 모양이나 염주 모양 더듬이를 가지지만, 일부 종이나 분류군은 환경이나 특질에 따라 모양이 다르게 나타난다.

전형적인 곤충 더듬이는 기부인 '''자루마디'''(scape), 줄기인 '''자루밑마디'''(pedicel), 그리고 여러 개의 '''편절'''(flagellomeres)로 구성되는 '''채찍마디'''(flagellum)의 세 부분으로 구성된다.[10] 자루밑마디에는 감각 세포 집합체인 존스턴 기관이 있다.[11]

자루마디는 '''더듬이뿌리'''(torulus)라고 하는, 다소 고리 모양의 후각화된 영역의 소켓에 장착된다. 더듬이뿌리는 종종 곤충 머리 캡슐의 돌출된 부분이다. 소켓은 자루마디 기저부가 삽입되는 막으로 막혀 있다. 더듬이는 막에 자유롭게 매달려 있지 않고, 더듬이뿌리 가장자리의 단단하게 연결된 돌출부에 회전축을 이루고 있는데, 이 돌출부를 '''더듬이받침'''(antennifer)이라고 한다. 이 구조 전체는 곤충이 자루마디에 연결된 내부 근육을 사용하여 더듬이 전체를 움직일 수 있게 해준다. 자루밑마디는 자루마디의 원위 끝에 유연하게 연결되어 있으며, 그 움직임은 자루마디와 자루밑마디 사이의 근육 연결에 의해 제어된다. 편절의 수는 곤충 종에 따라 크게 다를 수 있다.[10]

많은 딱정벌레와 꼬마벌붙이류에서, 첨단 편절은 '''곤봉'''(clava)이라고 하는 '''곤봉형'''을 형성한다. 곤봉과 더듬이 기부 사이의 마디를 통틀어 '''자루밑마디'''(funicle)라고 한다. 딱정벌레 해부학에서는 "자루밑마디"라는 용어는 곤봉과 자루마디 사이의 마디를 가리키지만, 말벌 연구에서는 자루밑마디는 곤봉과 자루밑마디 사이의 마디로 간주된다.[10]

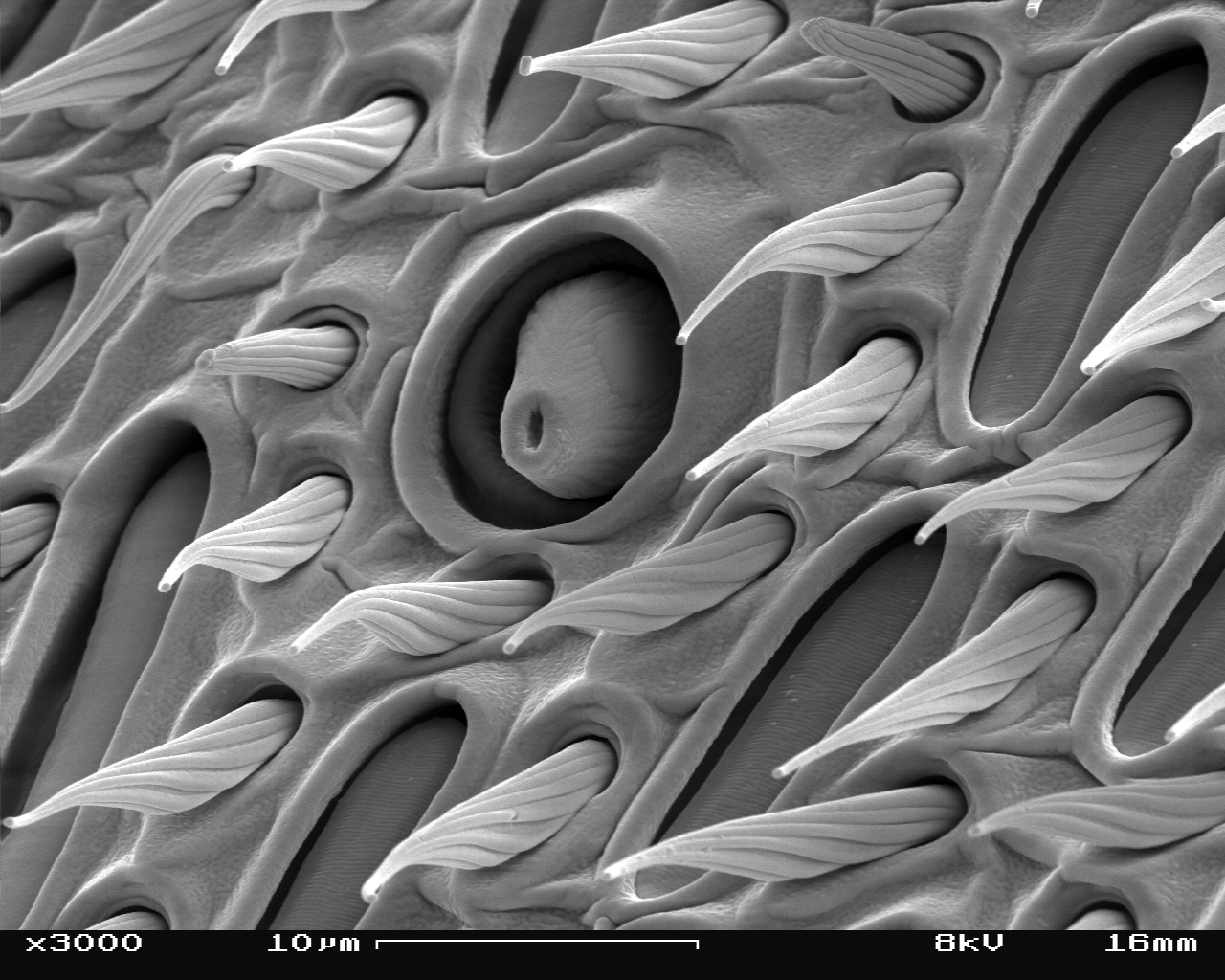

더듬이에 있는 후각 수용체는 수증기와 페로몬을 포함한 냄새와 같은 자유롭게 떠다니는 분자와 결합한다. 이러한 수용체를 가진 뉴런은 축삭을 따라 전위를 뇌의 더듬이엽으로 보냄으로써 이 결합을 신호로 보낸다. 거기에서 더듬이엽의 뉴런은 냄새를 식별하는 버섯체에 연결된다. 주어진 냄새에 대한 더듬이의 전기적 전위의 합은 전기더듬이를 사용하여 측정할 수 있다.[14]

왕나비에서 더듬이는 이동 중 시간 보상 태양 나침반 방향 설정에 필요하다. 왕나비에게는 더듬이 시계가 존재하며, 태양 나침반 방향 설정의 주요 시간 조절 메커니즘을 제공할 가능성이 높다.[15]

아프리카 목화 잎벌레(Spodoptera littoralis)에서 더듬이는 구애 신호에 중요한 기능을 한다. 특히 수컷이 암컷의 짝짓기 신호에 응답하려면 더듬이가 필요하다.[16]

배추흰나비에서 더듬이는 기주 식물의 맛과 냄새에 대한 정보를 수집하는 역할을 한다. 원하는 맛과 냄새가 확인되면 암컷 나비는 식물에 알을 낳는다.[17] 자이언트 스왈로테일(Papilio cresphontes) 나비도 기주 식물을 식별하기 위해 휘발성 화합물에 대한 더듬이의 민감도에 의존한다.[18]

황혼박각시(Manduca sexta)에서 더듬이는 비행 안정에 도움이 된다. 파리목 곤충의 할테르와 유사하게 더듬이는 존스톤 기관을 통해 코리올리 힘을 전달하며, 이는 교정 행동에 사용될 수 있다.[19]

2. 3. 협각류의 더듬이

협각류는 더듬이가 없다. 한때 이것은 이차적 퇴화의 결과라고 생각되었지만, 나중에 협각은 다른 절지동물의 제1더듬이와 상동임이 밝혀졌다.[22] 다만, 일부 협각류는 보행지 중 한 쌍이 길게 뻗어 더듬이처럼 환경을 감지하는 역할을 하기도 한다. 거미류에 속하는 전갈장님거미류, 낫발이류, 긴다리거미류의 제1다리와 게거미류의 제2다리가 그 예이다. 또한, 거미류의 촉지는 감각 기관으로 사용되는 경우도 많다.2. 4. 기타 절지동물

육각류, 다지류, Artiopoda류(삼엽충류 등), 그리고 후천충류는 한 쌍의 더듬이(갑각류의 제1더듬이와 상동)를 가지며 단지형이다.[20][21] 단, 육각류의 낫발이에는 더듬이가 없다. 가는털이의 더듬이에는 가지가 있는 것처럼 보인다. 톡토기목(Collembola) 및 좀붙이목(Diplura)은 모두 더듬이가 있지만 낫발이목(Protura)의 경우에는 더듬이가 없다.3. 유조동물의 더듬이

유조동물(개미핥기벌레류)은 머리에 한 쌍의 더듬이를 가지고 있다. 유연하고 밀집된 마디로 세분화된다. 절지동물의 더듬이와는 달리, 부속지이지만 이것은 선절에서 유래한 것이다.[20]

4. 엽족동물의 더듬이

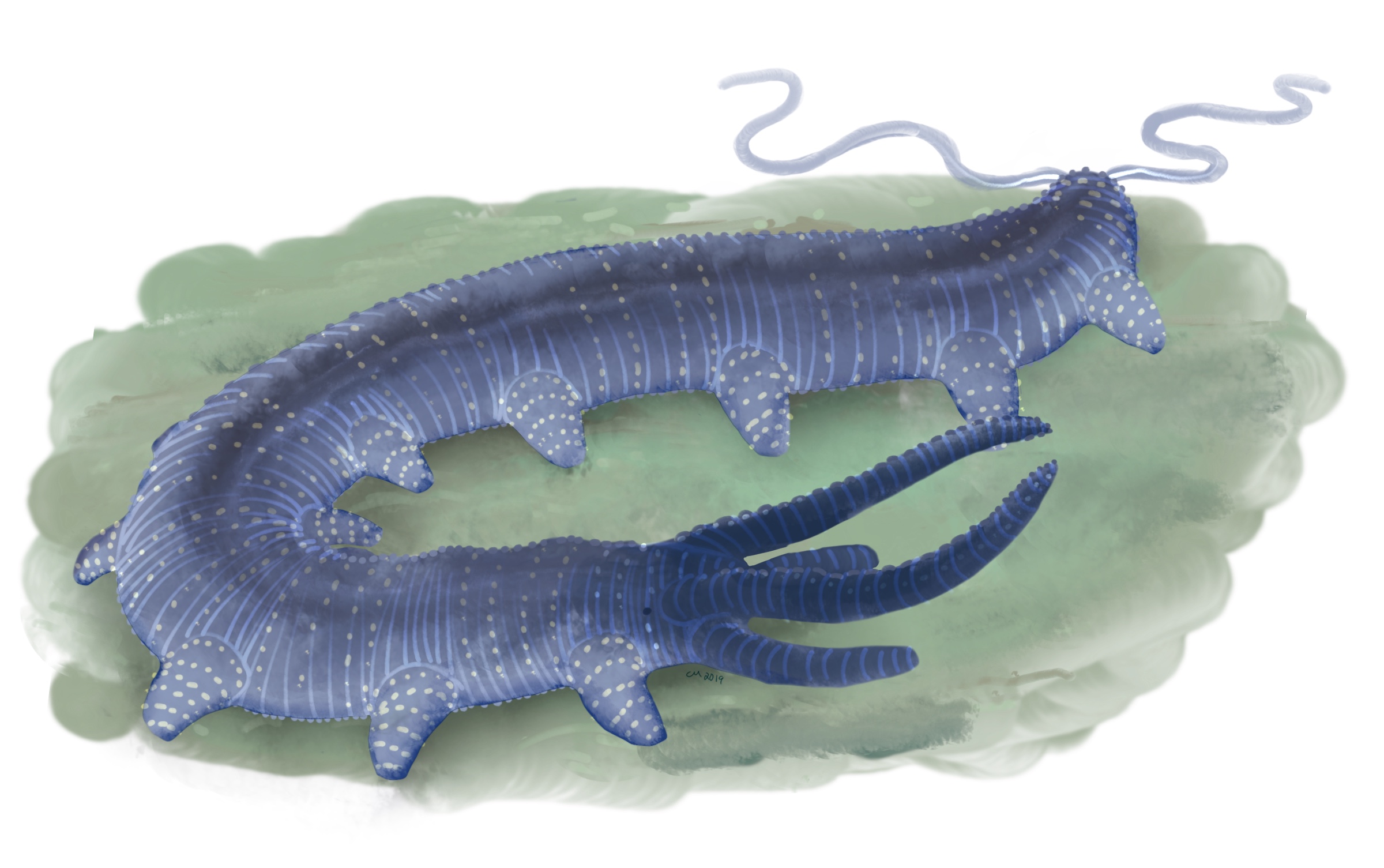

범절지동물에서 절지동물, 완보동물, 유조동물의 세 동물문으로 이어지는 멸종 동물군으로 여겨지는 엽족동물은 더듬이를 가진 종류가 확인된다. 기본적으로는 첫 번째 마디의 부속지에서 유래(유조동물의 더듬이와 상동)한다고 생각되는 1쌍만을 가지며, 눈에 띄지 않는 구조이다. 오니코딕티온속의 *Onychodictyon ferox*는 깃털 모양의 더듬이가 발달하였고, ''Antennacanthopodia''에는 2쌍의 더듬이가 있다.

5. 연체동물의 더듬이

연체동물의 복족류 머리에는 위쪽에 한 쌍의 돌기가 있는데, 이것이 더듬이이다. 이 더듬이는 유연하고 가늘고 길며, 끝이 가늘어지는 것, 끝이 부풀어 오르는 것 등 다양한 형태가 있다. 더듬이의 기부에는 눈이 있는 경우가 많다. 달팽이 등에서는 더듬이의 끝에 눈이 있으며, 촉각류라고 불린다.

6. 더듬이의 역할

더듬이는 주로 감각 기관으로 기능한다. 접촉, 기류, 열, 소리 또는 냄새를 감지하고 미각을 느끼는 기관으로 여겨진다.[7] 나방과 같은 곤충은 암컷이 유인 페로몬을 내뿜어 수컷을 유인하는데, 이때 수컷의 더듬이는 마디마다 긴 돌기가 있는 깃털 모양으로 암컷보다 더 발달한 경우가 많다.

갑각류의 초기 유생인 노플리우스는 두 쌍의 더듬이와 큰턱만 가지고 있으며, 주로 더듬이를 이용하여 유영 운동을 한다. 물벼룩, 개미허리새우, 패충류는 성체에서도 유영에 더듬이를 많이 의존하는 등, 수영과 같은 운동에도 더듬이가 사용된다.

검물벼룩류나 브라인 쉬림프는 수컷의 더듬이에 교미 시 암컷을 고정하기 위한 구조가 있다.

참조

[1]

서적

The Insects: Structure and Function

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

1998

[2]

서적

Functional Morphology and Diversity: Antennules and Antennae in the Crustacea

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2013

[3]

서적

Arthropod Relationships: Phylogenetic Analysis

The Systematics Association

1998

[4]

학술지

The phylogeny of arachnomorph arthropods and the origin of the Chelicerata

2004

[5]

학술지

The evolution of arthropod limbs

2004

[6]

학술지

Exceptional preservation of mid-Cretaceous marine arthropods and the evolution of novel forms via heterochrony

2019

[7]

서적

What is a butterfly?

Benefic Press

[8]

서적

The Insects: an Outline of Entomology

https://archive.org/[...]

Blackwell Publishing

[9]

서적

The Insects: Structure and Function

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[10]

서적

Insect Olfaction

Springer

[11]

문서

The Insects: An Outline of Entomology, Fourth Edition

https://aulavirtual.[...]

[12]

학술지

The Anatomy and Ultrastructure of the Antennal Circulatory Organs in the Cockchafer Beetle Melolontha melolontha L. (Coleoptera, Scarabaeidae)

1980

[13]

서적

Henderson's Dictionary of Biological Terms

https://archive.org/[...]

Pearson Education

[14]

웹사이트

Electroantennography (EAG)

https://www.uni-goet[...]

Georg-August-Universität Göttingen

2010-03-27

[15]

학술지

Antennal circadian clocks coordinate sun compass orientation in migratory monarch butterflies

2009-09

[16]

학술지

The mating behaviour of the egyptian cotton leafworm moth, Spodoptera littoralis (Boisd.)

1980

[17]

학술지

Oviposition site selection by the diamondback moth, ''Plutella xylostella'' (L.) (Lepidoptera: Plutellidae)

1996-11

[18]

학술지

Host plant suitability and a test of the feeding specialization hypothesis using Papilio cresphontes (Lepidoptera: Papilionidae)

http://agris.fao.org[...]

1991

[19]

학술지

Antennal mechanosensors mediate flight control in moths

2007-02-09

[20]

학술지

Segmentation in Tardigrada and diversification of segmental patterns in Panarthropoda

https://www.scienced[...]

2017-05-01

[21]

학술지

Origin and evolution of the panarthropod head – A palaeobiological and developmental perspective

https://www.scienced[...]

2017-05-01

[22]

학술지

Expression of homeobox genes shows chelicerate arthropods retain their deutocerebral segment

http://www.pnas.org/[...]

1998-09-01

[23]

서적

Antennules and Antennae in the Crustacea

http://dx.doi.org/10[...]

Oxford University Press

2013-01-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com