제세동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제세동은 심장이 불규칙하게 뛰는 부정맥, 특히 심실세동과 무맥성 심실빈맥을 정상 리듬으로 되돌리기 위해 전기 충격을 가하는 시술이다. 제세동기는 수동 제세동기, 자동 심장 충격기(AED), 삽입형 제세동기(ICD), 착용형 제세동기 등으로 나뉜다. 수동 제세동기는 의료진이 심전도를 보고 에너지량을 결정하여 사용하며, AED는 일반인도 쉽게 사용할 수 있도록 자동화되어 있다. ICD는 체내에 삽입되어 부정맥 발생 시 자동으로 전기 충격을 가하며, 착용형 제세동기는 ICD 시술을 기다리는 환자나 시술이 불가능한 환자에게 사용된다. 제세동은 심폐소생술과 함께 사용되며, 심실세동이나 무맥성 심실빈맥과 같은 특정 부정맥에만 효과가 있다. 제세동의 원리는 심장 세포를 탈분극시켜 불규칙한 심장 활동을 중단시키고, 동방 결절이 다시 심장 박동을 조절하도록 하는 것이다. 최근에는 나노초 펄스 전장을 이용한 새로운 제세동 방법이 연구되고 있으며, 약물로는 리도카인, 아미오다론 등이 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 심장전기생리학 - 심전도

심전도는 심장의 전기적 활동을 기록하여 부정맥 진단과 심근 손상 여부 판단에 유용한 검사 방법으로, 심근 탈분극 시 발생하는 전기 신호를 피부에서 감지하여 기록하며, 12유도 심전도, 식도내 심전도, 심내 심전도 등 다양한 방법이 사용된다. - 심장전기생리학 - QT 간격

QT 간격은 심전도에서 심실 탈분극 및 재분극 시간을 나타내는 지표로, 심박수에 따라 보정된 QTc 간격이 임상적으로 중요하며, 비정상적인 연장 또는 단축은 심실 부정맥 및 사망 위험 증가와 관련되어 약물 승인 연구나 사망률 예측 지표로 활용된다. - 미국의 발명품 - 텔레비전

텔레비전은 움직이는 영상과 소리를 전기 신호로 변환하여 전송하고 수신 측에서 다시 영상과 소리로 바꾸는 기술을 이용한 매체로, 닙코프 원판을 이용한 초기 기계식 방식에서 음극선관 발명을 통해 전자식으로 발전하여 디지털 기술과 다양한 디스플레이 기술 발전을 거쳐 현재에 이르렀으며 사회, 문화, 경제적으로 큰 영향을 미치지만 건강 문제 및 부정적 콘텐츠 노출 등의 부작용도 존재한다. - 미국의 발명품 - 태양 전지

태양전지는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치로, 기술 발전을 거듭하여 발전 효율이 크게 향상되었고 다양한 분야에 응용되고 있으며, 고집광 태양전지와 페로브스카이트 태양전지 등의 새로운 기술 개발과 투자가 지속적으로 요구되는 지속 가능한 에너지원이다.

2. 종류

제세동기는 크게 수동 제세동기, 자동심장충격기(AED), 삽입형 제세동기(ICD), 착용형 제세동기로 나눌 수 있다.

- 수동 제세동기: 의료진이 심전도를 분석하여 전기 충격의 강도를 결정하는 장치이다. 수동 체외식 제세동기는 병원이나 구급차에서, 수동 체내식 제세동기는 개흉술을 하는 수술실에서 주로 사용된다.

- 자동심장충격기(AED): 일반인도 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 휴대용 제세동기이다. 기기의 음성 지시에 따라 사용하며, 심장 리듬을 자동으로 분석하여 전기 충격 필요 여부를 판단한다. 공공장소에 많이 비치되어 있다.

- 삽입형 제세동기(ICD): 페이스메이커와 유사하게 체내에 삽입되어 심장 박동을 감시하고, 필요시 자동으로 전기 충격을 가하는 장치이다.

- 착용형 제세동기: 옷처럼 착용하여 24시간 심장 상태를 감시하고, 필요시 자동으로 전기 충격을 주는 장치이다. 삽입형 제세동기 수술을 기다리거나 수술이 불가능한 고위험군 환자에게 사용된다.

최근에는 1회 제세동 성공률이 높은 2상성 제세동기가 주로 판매된다. 2상성은 더 적은 에너지로 제세동이 가능한 것으로 알려져 있다.

2. 1. 수동 제세동기

수동 제세동기는 크게 수동 체외식 제세동기와 수동 체내식 제세동기로 나뉜다. 수동 체외식 제세동기는 의료진이 심전도를 통해 심장 상태를 진단하고, 적절한 전기에너지의 양을 결정하여 환자 가슴에 부착된 패드를 통해 전기 충격을 주는 방식이다. 전문 지식이 필요하므로 병원이나 구급차에서 응급 의료 종사자에 의해 사용된다. 반면 수동 체내식 제세동기는 개흉술을 하는 수술실에서 주로 사용되며, 전기에너지가 내부 패들에서 심장으로 직접 전달된다는 차이점이 있다.

제세동기에 사용되는 전극(패들)은 과거에는 주로 절연 손잡이가 있는 금속 "하드" 패들이 사용되었으나, 최근에는 스티커처럼 부착하는 접착식 패드가 많이 사용된다.

2. 1. 1. 수동 체외식 제세동기

수동 체외식 제세동기는 의료진이 심전도 검사기와 함께 심장 상태를 진단하기 위해 사용하는 장비이다. 의료진은 가이드라인과 경험을 바탕으로 필요한 전기에너지의 양을 결정하여, 환자의 가슴에 부착된 패들을 통해 전기 충격(shock)을 가한다. 이 제세동기는 전문적인 의학 지식이 필요하므로, 주로 응급 의료 종사자가 병원이나 앰뷸런스에서 사용한다.예를 들어, 영국의 NHS 구급차에는 응급구조대원과 기술자가 사용할 수 있는 수동 제세동기가 있다. 미국에서는 많은 고급 EMT와 모든 응급구조대원이 치명적인 부정맥을 인지하고, 수동 제세동기로 적절한 전기 치료를 제공하도록 훈련받는다.

수동 외부 제세동기는 심전도가 분리되거나 내장될 수 있다. 의료 제공자는 먼저 심장 리듬을 진단하고, 전기 충격의 전압과 타이밍을 수동으로 결정한다.

가장 잘 알려진 전극 유형은 절연 손잡이(주로 플라스틱)가 있는 금속 "하드" 패들이다. 이 패들은 충격 시 환자의 피부에 약 약 11.34kg의 힘으로 고정해야 한다. 현대식 패들은 심전도 (ECG) 모니터링을 허용하지만, 병원에서는 별도의 모니터링 리드가 부착된 경우가 많다. 패들은 재사용 가능하며, 사용 후 세척하여 보관한다. 따라서 사용 전 젤을 추가해야 한다. 패들은 일반적으로 수동 외부 장치에서만 볼 수 있다.

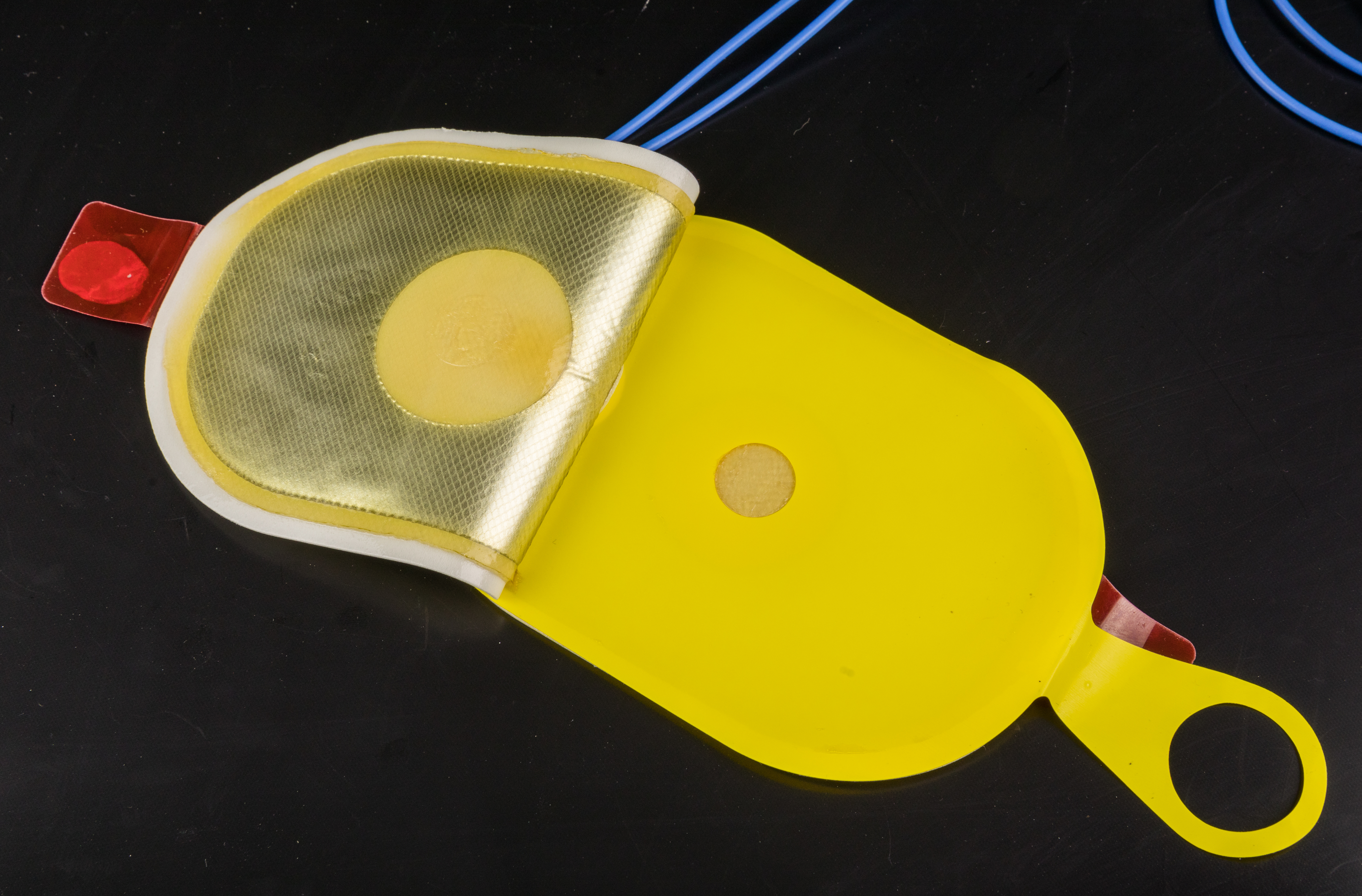

최신 소생 전극은 고체 또는 습식 젤이 포함된 접착 패드 형태이다. 이 패드는 스티커처럼 환자 가슴에 부착하며, 제세동 시 추가 젤을 바르거나 패들을 부착할 필요가 없다. 대부분의 접착 전극은 제세동뿐 아니라 경피적 페이싱 및 동기화된 전기적 심율동전환에도 사용된다. 이러한 접착 패드는 대부분의 자동 및 반자동 장치에서 사용되며, 병원 외 환경에서 패들을 대체하고 있다. 병원에서는 심정지 발생 가능성이 있는 경우 예방적으로 부착하기도 한다.

패드는 훈련받지 않은 사용자나 현장 의료진에게도 유리하다. 모니터링을 위한 추가 리드가 필요 없고, 충격 전달 시 힘을 가할 필요가 없다. 접착 전극은 시술자가 환자와 물리적 접촉 없이 충격을 전달하여 감전 위험을 줄인다. 자가 접착식 전극은 1회용이며, 여러 번의 충격에 사용 가능하지만, 환자 회복 후 심정지가 재발하면 교체한다.

8세 미만 또는 약 24.95kg 미만 어린이는 특수 패드를 사용한다.[3]

2. 1. 2. 수동 체내식 제세동기

수동 체내식 제세동기는 벡(Beck)과 로운(Lown)이 만든 기기에서 파생되었다. 이 기기는 전기에너지가 내부 패들에서 심장으로 직접 전달된다는 점을 제외하면 외부형과 거의 유사하다. 수동 체내식 제세동기는 대부분 개흉술을 하는 수술실에서만 사용된다.내부 제세동기는 심장 우회술과 같은 심장 수술 중 또는 후에 심장을 제세동하는 데 자주 사용된다. 전극은 심근과 직접 접촉하는 둥근 금속판으로 구성된다. 수동 내부 제세동기는 심장에 직접 배치된 패들을 통해 충격을 전달한다. 주로 수술실에서 사용되며, 드물게 개흉술 중 응급실에서도 사용된다.

2. 2. 자동심장충격기 (AED)

자동심장충격기(AED)는 의료 기관 밖에서도 쉽게 구할 수 있는 제세동 장치로, 사전 훈련 없이도 사용할 수 있는 휴대용 기기이다. 기기에서 나오는 음성 지시에 따라 사용자를 안내하므로, 환자 상태를 자동으로 확인하고 올바른 전기 충격을 가할 수 있다. 또한, 절차를 단계별로 설명하는 서면 지침도 제공된다.[1][2]자동심장충격기는 훈련을 받지 않았거나 짧게 훈련을 받은 일반인이 사용하도록 설계되었다. 심장 리듬 분석 기술을 포함하고 있어, 제세동 가능 여부를 판단하기 위해 훈련된 의료 제공자가 필요하지 않다.

조기 제세동은 심실세동(VF) 결과를 크게 개선할 수 있으므로, AED는 여러 공공장소에서 쉽게 사용할 수 있도록 배치되어 있다. AED는 기본 인명 구조 (BLS) 과정에 포함되어 있으며, 소방관, 경찰관, 경비원 등 많은 응급처치사가 이를 갖추고 있다.

2. 2. 1. 자동심장충격기의 종류

자동심장충격기(AED)는 환자의 심장 박동 패턴을 자동 분석하여 전기 충격 필요 여부를 알려주는 기기이다. 일반인도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되어 별도의 사용법 숙지가 필요 없다.AED는 크게 두 가지 종류로 나뉜다.

- 반자동 AED: 심장 박동을 자동 진단하고, 쇼크가 필요하면 사용자가 버튼을 눌러 시행한다.

- 전자동 AED: 심장 박동을 자동 진단하고, 쇼크가 필요하면 자동으로 시행한다. 사용자에게는 잠시 물러나 있을 것을 안내한다.

대부분의 AED는 반자동식이며, 일부는 수동 조작이나 심전도(ECG) 출력 등 고급 기능을 갖추고 있다.

AED는 심장 리듬 분석 기술을 포함하여, 훈련된 의료인 없이도 제세동 가능 여부를 판단할 수 있다. 이를 통해 병원 밖 급성 심정지 환자의 생존율을 높이는 데 기여했다.

다만, 숙련된 의료인은 AED보다 수동 제세동기를 선호하는 경우가 있다. AED는 전압이 고정되어 조절이 불가능하고, 심폐소생술(CPR)을 지연시킬 수 있기 때문이다. 유럽 소생 협의회 등 일부 단체는 수동 제세동기 사용이 가능하다면 AED보다 우선할 것을 권고한다.

최근에는 1회 제세동 성공률이 높은 2상성 제세동기가 주로 판매된다. 2상성은 더 적은 에너지로 제세동이 가능한 것으로 알려져 있다.

2. 2. 2. 자동심장충격기의 배치

자동심장충격기(AED)는 환자의 심장 박동 패턴을 자동으로 분석하여 전기 충격 필요 여부를 알려주도록 설계되어 있다. 일반인을 대상으로 만들어졌기 때문에 특별한 사용법을 익힐 필요가 없다.

AED는 심장 박동을 진단하는데 10~20초 정도 소요되는데, 전문가들은 수동형 제세동기를 이용하면 더 빨리 진단하고 치료할 수 있다고 한다. AED 분석 중에는 흉부 압박을 하면 안 되는데, 이는 장비의 심장 박동 분석에 나쁜 영향을 미치기 때문이다.

AED는 응급 소생 훈련을 받은 사람들이 사용하거나, 다음과 같은 공공장소 및 시설에서 사용한다.

- 회사

- 관공서

- 쇼핑 센터

- 공항

- 식당

- 카지노

- 호텔

- 경기장

- 학교

- 대학교

- 커뮤니티 센터

- 피트니스 센터

- 헬스 클럽

AED 위치를 정할 때는 많은 사람들이 모이는 장소인지, 그리고 갑작스런 심정지 발생 위험이 높은지를 고려해야 한다. 예를 들어, 10대 중반의 아이들은 심정지 발생률이 낮지만, 50대 이상 남성의 비율이 높은 큰 사무실 건물에서는 심정지 발생 위험이 매우 높다.

많은 지역에서 긴급 서비스 차량에 AED가 구비되어 있다. 대부분의 EMT-Basics(기본 응급처치 교육)는 수동 제세동기 대신 AED를 배운다. 몇몇 앰뷸런스는 수동 제세동기와 AED를 모두 가지고 있기도 하다. 경찰차나 소방차에도 AED가 마련되어 있기도 하며, 사회 긴급 구조 기관에 보급되어 환자 발생 시 가져다 주기도 한다. 민간 항공사나 유람선 등에서도 AED를 쉽게 찾아볼 수 있다.

AED는 전자동식과 반자동식 두 가지 종류가 있다. 반자동 AED는 자동으로 심장 박동을 진단하고 쇼크가 필요하면 사용자가 버튼을 눌러 쇼크를 가한다. 전자동 AED는 자동으로 심장 박동을 진단하고 사용자에게 물러나 있도록 안내한 후 자동으로 쇼크를 가한다. 몇몇 AED는 수동 오버라이드와 심전도(ECG) 출력 등의 고급 기능을 가지고 있다.

AED는 눈에 잘 띄도록 밝은 색깔이어야 하고, 건물 입구 근처에 칸막이로 설치되어 있어야 한다. 칸막이가 열려 있거나 제세동기가 없어졌다면, 버저를 눌러 직원에게 알려야 한다. AED 사용법을 배운 사람들은 AED를 보내거나 사용할 때 전화로 앰뷸런스를 불러야 하며, 환자는 의식이 없으므로 항상 앰뷸런스를 동반해야 한다.[1]

2. 2. 3. 자동심장충격기 사용의 제한점

자동심장충격기(AED)는 자동으로 환자의 심장 박동을 분석하여 전기 충격이 필요한지 알려준다. 일반인을 대상으로 만들어졌기 때문에 사용법을 익힐 필요가 없다. 그러나 수동 제세동기는 진단 능력이 있거나 제세동기를 잘 다룰 수 있는 전문 의료진만 쓸 수 있다.AED는 심장 박동을 진단하는 데 10~20초 정도 걸리는데, 전문가들은 수동 제세동기를 이용하면 더 빨리 진단하고 치료할 수 있다고 말한다. AED가 심장 박동을 분석하는 동안에는 흉부 압박을 하면 안 되는데, 이는 장비의 분석에 나쁜 영향을 미치기 때문이다. 이러한 이유로, 어떤 사람들은 수동 제세동기와 그것을 잘 다루는 사람이 있을 때는 AED 사용을 자제할 것을 제안하기도 한다.

AED는 완전 자동식과 반자동식 두 가지 종류가 있다. 대부분의 AED는 반자동식인데, 자동으로 심장 박동을 진단하고 쇼크가 필요한지 결정한다. 쇼크가 필요하면 사용자가 버튼을 눌러 쇼크를 가해야 한다. 반면 전자동 AED는 자동으로 심장 박동을 진단하고, 사용자에게 쇼크가 자동적으로 가해질 동안 잠시 물러나 있도록 안내한다. 일부 AED는 수동 조작이나 심전도(ECG) 출력 등 고급 기능을 갖추고 있기도 하다.

일반인이 사용하도록 설계된 AED는 심장 리듬 분석 기술을 포함하고 있어, 제세동 가능 여부를 판단하기 위해 훈련된 의료 제공자가 필요하지 않다. 그러나 훈련된 의료 전문가는 수동 제세동기보다 AED 사용에 더 제한을 받는다. 최근 연구에 따르면 AED는 병원 내 심정지 환자의 결과를 개선하지 못한다. AED는 전압이 고정되어 있어 사용자가 필요에 따라 전압을 변경할 수 없고, 효과적인 심폐소생술(CPR) 제공을 지연시킬 수 있다. 리듬 진단을 위해 AED는 종종 흉부 압박과 인공호흡을 중단해야 하기 때문이다. 이러한 이유로 유럽 소생 협의회(European Resuscitation Council) 등은 수동 제세동기를 쉽게 사용할 수 있다면 AED보다 수동 제세동기를 사용하는 것을 권장한다.

2. 3. 삽입형 제세동기 (ICD)

자동 내부 제세동기로도 알려져 있는 삽입형 전기 제세동기는 신체에 직접 삽입되어 사용되며, 페이스메이커와 비슷한 기능을 한다. 환자의 심장 박동을 계속적으로 관찰하다가 기계에 프로그래밍이 되어있는 대로 자동으로 다양한 상황(다소 위협적인 부정맥 등)에서 쇼크를 가해준다. 최근의 많은 제세동기들은 심실세동, 심실빈맥, 심실상성 부정맥과 심방세동과 같은 양성 부정맥들을 구분 할 수 있다. 몇몇 제세동기는 쇼크를 통한 심박 정상화를 하기 전에 초과 박동 조율을 하기도 한다. 생명에 위협이 되는 부정맥이 심실세동일 경우에는 심장 주기와 관련 없이 즉시 강력한 전기적 자극을 심근에 전달하도록 프로그래밍 되어있다.[2]환자의 ICD에서 발화가 계속 되거나 부적절하게 일어나는 경우가 있다. 이 경우에 제세동기의 배터리 수명을 급격히 줄어들게 하고, 환자들에게도 상당한 통증과 걱정을 주기 때문에 응급 상황이라 할 수 있다. 어떤 경우는 사실상 생명까지도 위협할 수 있다. 응급 의료 서비스 인력들이 고리 모양의 자석을 가지고 있는데, 그 자석을 ICD 제세동기 위에 놓으면, 페이스메이커가 계속 작동 하더라도 사실상 제세동기의 쇼크 기능을 못하게 된다. 제세동기가 부정확하게 자주 쇼크를 일으키게 되면, 응급 의료진은 진정제를 투여해야 한다.[2]

2. 4. 착용형 제세동기

착용 가능한 제세동기는 24시간 환자를 관찰하다가 필요하면 자동으로 전기 충격을 주는 장치이다. 주로 삽입형 제세동기 (ICD) 수술을 기다리거나 ICD 삽입이 불가능한 고위험군에서 사용된다. 이 장치는 주로 ICD의 즉각적인 대상이 아닌 환자에게 적합하다.3. 제세동의 적응증

제세동은 심실 세동(VF) 및 무맥성 심실 빈맥과 같은 특정 유형의 심장 부정맥에만 적용된다. 무수축 또는 무맥성 전기 활동(PEA)과 같이 심장이 완전히 멈춘 경우에는 제세동이 적용되지 않는다. 환자가 의식이 있거나 맥박이 있는 경우에도 제세동은 적용되지 않는다. 부적절하게 가해진 전기 충격은 심실 세동과 같은 위험한 부정맥을 유발할 수 있다.

심실 빈맥(VT)이나 심실 세동(VF) 등 중증 부정맥에 대해 실시한다. 그 외에도 심방 세동(AF)・심방 조동(AFL) 등에도 시행된다.

무수축의 경우에는 효과가 없어 제세동의 적응증이 없다.

4. 제세동의 원리

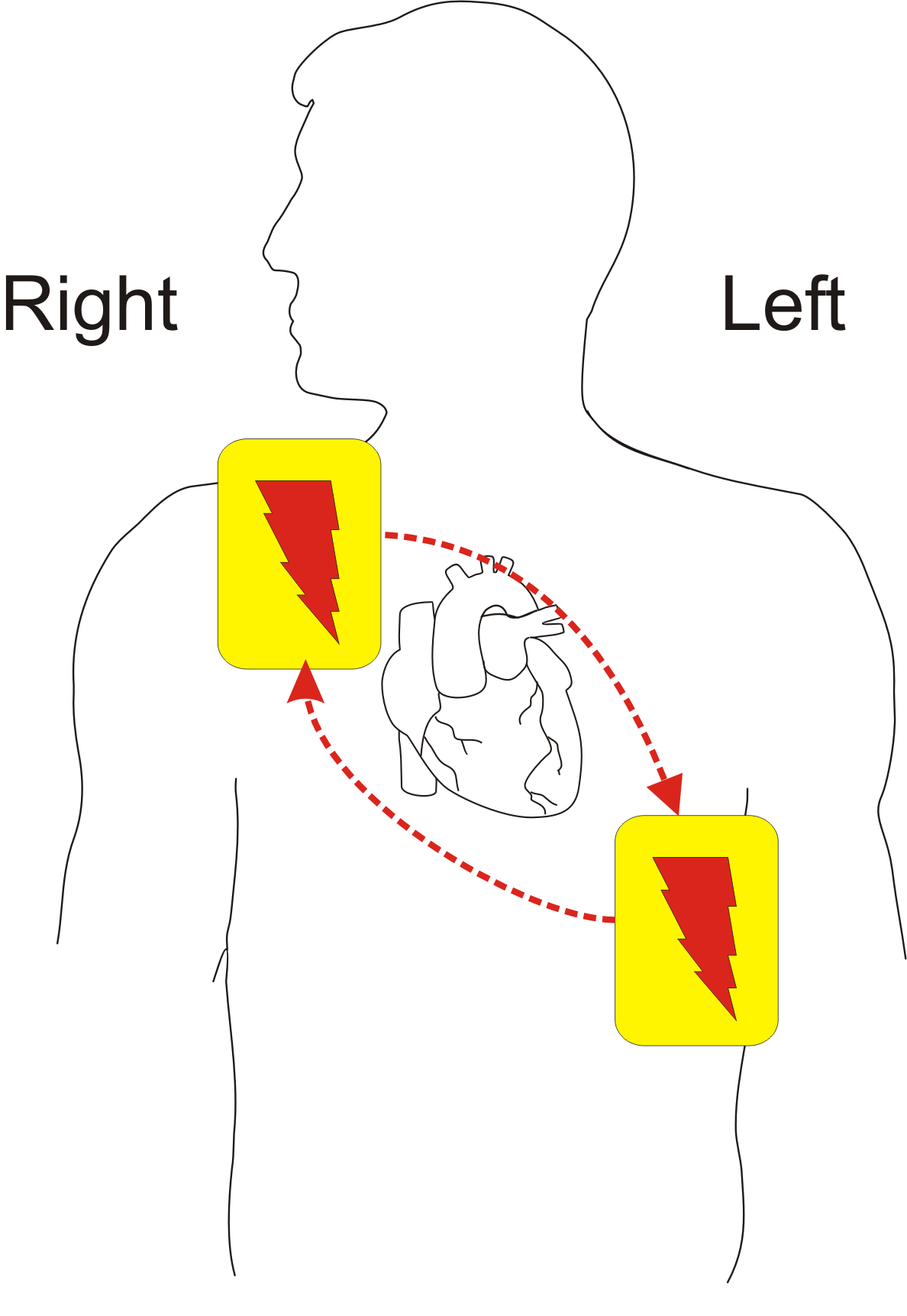

소생 전극은 두 가지 방식 중 하나에 따라 배치된다. 전면-후면 방식은 장기적인 전극 배치에 선호되는 방식이다. 하나의 전극은 왼쪽 가슴 앞쪽(심장 앞쪽, 가슴의 아랫부분)에 배치된다. 다른 전극은 등의 견갑골 사이 부위, 심장 뒤쪽에 배치된다. 이 배치는 비침습적 페이싱에 가장 적합하기 때문에 선호된다.

전면-심첨 방식(전면-측면 위치)은 전면-후면 방식이 불편하거나 불필요할 때 사용할 수 있다. 이 방식에서 전면 전극은 쇄골 아래 오른쪽에 배치된다. 심첨 전극은 환자의 왼쪽, 가슴 근육 바로 아래 왼쪽에 적용된다. 이 방식은 제세동 및 심율동 전환뿐만 아니라 심전도 모니터링에도 효과적이다.

연구자들은 개인의 가슴을 매핑하고 외부 또는 내부 심장 제세동기의 최적 위치를 결정할 수 있는 소프트웨어 모델링 시스템을 개발했다.

제세동은 심장 세포를 강제로 탈분극시켜 혼란스러운 심장 활동을 중단시키고, 재진입 회로를 방해하며, 심장의 자연적인 박동 조절기(동방 결절)가 제 기능을 할 수 있도록 한다.[4][5] 심장 세포는 막 전위를 활성화 역치까지 높이기 위해 강력한 전기 자극이 필요하다.[4][5] 높은 막 임피던스 때문에 소량의 전류만 세포 안으로 들어간다.[4] 세포의 세포 내 전압은 균일하게 유지되는 반면, 세포 외 전압은 전극과의 근접성에 따라 빠르게 증가하거나 감소한다.[4] 이것은 세포의 막 전위를 변화시키는 전압 기울기를 생성하여 불규칙한 전기적 활동을 잠재적으로 재설정하여 정상적인 심장 리듬을 회복시킨다.[4][5]

불규칙한 리듬은 종종 재진입 회로의 결과로 발생하는데, 이는 느린 전도 또는 단방향 차단 영역으로 인해 전기적 자극이 심장 조직 내에서 순환하는 것이다.[6] 쇼크로 인한 광범위한 탈분극은 이러한 회로를 방해하여 전기 신호의 불규칙한 전파를 중단시킨다.[4][5][6]

세포가 탈분극된 후, 재흥분될 수 없는 불응기에 들어간다.[7][8] 이것은 심장의 자연적인 박동 조절기인 동방 결절이 리듬을 다시 제어할 수 있도록 한다. 이 기간 동안 이온 펌프는 이온의 정상적인 분포를 적극적으로 회복하여 안정 막 전위를 재설정한다.[7][8] 주로 심실세동이나 무맥성 심실 빈맥이 적응증이 된다. 심장에 통전을 가함으로써 탈분극 (막전위가 얕아짐)이나 과분극 (막전위가 깊어짐)을 유발하여, 세동이나 빈맥에서의 이상 흥분파의 선회를 모두 멈추게 하고, 새로운 흥분 선회를 발생시키지 않음으로써 제세동 또는 심율동전환에 성공한다. 그 후, 정상적인 흥분 전도가 재개되고, 기계적인 수축이 재개되기를 기대하며 소생으로 이어진다. 따라서, 이상 흥분 선회가 관여하지 않는 심정지나, 흥분 전도는 있지만 기계적으로 수축하지 않는 무맥성 전기 활동에 대해서는 효과가 없으며, 오히려 흉부 압박을 중단함으로써 소생률 감소로 이어진다.

5. 제세동의 역사

1899년 제네바 대학교의 생리학자 장 루이 프레보와 프레데릭 바텔리가 최초로 제세동을 시연했다. 이들은 작은 전기 충격이 개에게 심실세동을 유발하고, 더 큰 충격은 이 상태를 역전시킬 수 있음을 발견했다.

1947년 케이스 웨스턴 리저브 대학교 외과 교수 클로드 벡이 사람에게 처음으로 제세동을 성공적으로 사용했다. 이후 휴대용 제세동기가 개발되었고, 1990년대 중반부터는 이중상 파형 제세동기가 널리 사용되기 시작했다. 체내 삽입형 제세동기(ICD)는 볼티모어의 시나이 병원 연구팀과 Intec Systems의 협력으로 개발되었다.

5. 1. 초기 연구

1899년 제네바 대학교의 생리학자 장 루이 프레보와 프레데릭 바텔리는 작은 전기 충격이 개에게 심실세동을 유발할 수 있으며, 더 큰 충격은 이 상태를 역전시킬 수 있다는 것을 발견했다.1933년 뉴욕시 베스 데이비스 병원의 심장 전문의 알버트 하이먼 박사와 전기 기술자인 C. 헨리 하이먼은 강력한 약물을 심장에 직접 주사하는 대신 전기 충격을 사용하는 '하이먼 오토'라는 발명품을 만들었다. 이 기계는 속이 빈 바늘을 통해 절연된 전선을 심장 부위로 통과시켜 전기 충격을 가했다. 속이 빈 강철 바늘은 회로의 한쪽 끝으로, 절연된 전선의 끝은 다른 쪽 끝으로 작용했다. '하이먼 오토'의 성공 여부는 알려져 있지 않다.

오늘날 알려진 외부 제세동기는 1930년 전기 기술자 윌리엄 B. 쿠벤호벤에 의해 발명되었다. 쿠벤호벤은 존스 홉킨스 대학교 공과대학 학생 시절 전기 충격이 인체 심장에 미치는 영향을 연구했다. 그의 연구는 심장을 외부에서 다시 뛰게 하는 장치를 발명하는 데 도움이 되었다. 그는 제세동기를 발명하여 프레보와 바텔리처럼 개에게 시험했다. 1947년 케이스 웨스턴 리저브 대학교 외과 교수 클로드 벡이 처음으로 사람에게 사용했다.

벡은 본질적으로 건강한 심장, 즉 "죽기에는 너무 좋은 심장"에서 심실세동이 자주 발생하며, 이를 구할 방법이 있어야 한다고 생각했다. 벡은 선천성 성장 장애로 인해 흉골이 늑골에서 분리되어 호흡 문제가 발생한 14세 소년에게 이 기술을 처음 성공적으로 사용했다. 소년의 가슴을 외과적으로 절개하고 제세동기가 도착할 때까지 45분 동안 수동 심장 마사지를 실시했다. 벡은 심장 양쪽에 내부 패들을 사용하고 프로카인아미드라는 항부정맥제를 사용하여 관류 심장 리듬을 회복했다.

초기 제세동기는 콘센트에서 나오는 교류를 사용했으며, 전압은 110–240볼트에서 "패들"형 전극을 통해 노출된 심장에 최대 300~1000볼트로 변환되었다. 이 기술은 심실세동을 회복하는 데 종종 효과가 없었으며, 형태학적 연구 결과 사후 심장 근육 세포의 손상이 나타났다. 변압기가 큰 교류 방식의 특성상 이 장치는 운반하기가 매우 어려웠으며, 바퀴가 달린 큰 장치 경향이 있었다.

1950년대 초반까지 심장 제세동은 수술 중에 흉강을 열었을 때만 가능했다. 이 기술은 표준 교류 전원에서 얻은 300 볼트 이상의 교류 전압을 사용했으며, 각 전극이 지름 약 40mm의 평평하거나 약간 오목한 금속판인 "패들" 전극을 통해 노출된 심장의 측면에 전달되었다. 1000볼트 이상의 교류 전압을 가하는 흉부 폐쇄형 제세동기는 외부에서 가슴을 통해 심장으로 전달되는 전극을 사용하여 1950년대 중반 소련 프룬제(현재 비슈케크, 키르기스스탄)에서 A. 클리모프의 도움을 받아 V. 에스킨 박사가 개척했다. 교류 충격의 지속 시간은 일반적으로 100~150밀리초 범위였다.

동물에게 콘덴서 방전을 통해 성공적인 제세동 실험을 한 초기 성공 사례는 1939년 N. L. 구르비치와 G. S. 유니예프에 의해 보고되었다. 1947년 그들의 연구가 서방 의학 저널에 보고되었다. 구르비치의 펄스 제세동기의 대량 생산은 1952년 연구소의 전기 기계 공장에서 시작되었으며, 모델 ИД-1-ВЭИ(영어로는 ''Pulse Defibrillator 1, All-Union Electrotechnical Institute'')로 지정되었다. 구르비치의 1957년 저서 ''심장 세동과 제세동''에 자세히 설명되어 있다.

최초의 체코슬로바키아 "범용 제세동기 Prema"는 1957년 회사 Prema에서 제조되었으며, Dr. Bohumil Peleška가 설계했다. 1958년 그의 장치는 엑스포 58에서 그랑프리를 수상했다.

1958년 미국의 휴버트 험프리 상원의원은 니키타 흐루쇼프를 방문했고, 그 외에도 모스크바 재활 연구소를 방문하여 구르비치를 만났다. 험프리는 즉시 소생 연구의 중요성을 인식했고, 그 후 여러 미국 의사들이 구르비치를 방문했다. 동시에 험프리는 "죽음의 가역성에 대한 연구에서 소련과 경쟁하자"라고 의회에 말하면서 국립 보건원에서 생리학 및 의학 분야의 연방 프로그램을 설립하기 위해 노력했다.

1959년 버나드 라운은 엔지니어 바로우 베르코비츠와 협력하여 약 1000볼트까지 축전기 뱅크를 충전하고 약 100–200 줄의 에너지를 가한 다음, 패들 전극을 통해 유도체를 통해 충전을 전달하여 유한 시간(~5 밀리초) 동안 심하게 감쇠된 사인파를 생성하는 기술을 연구하기 시작했다. 이 팀은 심장 주기의 충격 전달에 대한 최적의 타이밍을 추가로 개발하여 "전기적 심율동 전환"이라는 기술에서 심장 부정맥인 심방 세동, 심방 조동, 상심실 빈맥과 같은 부정맥에 장치를 적용할 수 있게 되었다.

Lown-Berkovits 파형으로 알려진 이 파형은 1980년대 후반까지 제세동의 표준이었다. 1980년대 초, 미주리 대학교의 "MU 랩"은 BTE(biphasic truncated waveform)라는 새로운 파형을 도입하는 수많은 연구를 개척했다. 이 파형에서 지수적으로 감쇠하는 DC 전압은 충격 시간의 중간 지점에서 극성이 반전된 다음, 얼마 동안 감쇠를 계속한 후 전압이 차단되거나 잘린다. 연구에 따르면 이중 위상 절단 파형은 제세동을 유발하기 위해 더 낮은 수준의 에너지를 전달하면서 더 효과적일 수 있다. 부가적인 이점은 기계의 무게가 현저하게 감소했다는 것이다. BTE 파형은 경흉 임피던스의 자동 측정과 결합되어 현대 제세동기의 기초가 된다.

5. 2. 인체 적용

1899년 제네바 대학교의 생리학자인 장 루이 프레보와 프레데릭 바텔리는 작은 전기 충격이 개의 심실세동을 유발하고, 더 큰 충격은 이 상태를 역전시킬 수 있다는 것을 발견했다. 1947년 케이스 웨스턴 리저브 대학교 외과 교수 클로드 벡은 14세 소년에게 처음으로 제세동 기술을 성공적으로 사용했다. 벡은 심장 양쪽에 내부 패들을 사용하고 프로카인아미드라는 항부정맥제를 사용하여 심장 리듬을 회복했다.초기 제세동기는 콘센트의 교류를 사용, 110–240볼트에서 최대 300~1000볼트로 변환하여 "패들"형 전극을 통해 심장에 전달했다. 그러나 이 기술은 심실세동 회복에 종종 실패했고, 심장 근육 세포 손상을 유발했다. 또한, 장치가 매우 크고 무거웠다.

1950년대 초, 흉부 개방 수술 중에만 제세동이 가능했다. 1950년대 중반 소련에서 V. 에스킨 박사 등이 흉부를 닫은 채 제세동하는 기술을 개발했다.

1939년 N. L. 구르비치와 G. S. 유니예프는 콘덴서 방전을 통한 제세동 실험에 성공했다. 1947년 서방 의학 저널에 보고되었고, 1952년 구르비치의 펄스 제세동기(ИД-1-ВЭИ)가 대량 생산되었다. 1957년에는 보후밀 펠레슈카(Bohumil Peleška) 박사가 설계한 체코슬로바키아의 "범용 제세동기 Prema"가 제조되었으며, 1958년 엑스포 58에서 그랑프리를 수상했다.

1959년 버나드 라운은 엔지니어 바로우 베르코비츠와 협력하여 약 100–200 줄의 에너지를 가하는 새로운 제세동 기술을 연구했다. 이 기술은 Lown-Berkovits 파형으로 알려졌으며, 1980년대 후반까지 제세동의 표준이었다. 1980년대 초, BTE(biphasic truncated waveform)라는 새로운 파형이 도입되어 더 낮은 에너지로 효과적인 제세동이 가능하게 되었다.

5. 3. 직류 제세동기의 개발

1899년 스위스 제네바 대학교의 생리학자인 장 루이 프레보와 프레데릭 바텔리는 개에게 작은 전기 충격을 가하면 심실세동을 유발할 수 있고, 더 큰 충격은 이 상태를 되돌릴 수 있다는 것을 발견했다.1933년 뉴욕시 베스 데이비스 병원의 심장 전문의 알버트 하이먼 박사와 전기 기술자 C. 헨리 하이먼은 심장에 직접 약물을 주사하는 대신 전기 충격을 사용하는 '하이먼 오토'라는 장치를 고안했다. 이 장치는 속이 빈 바늘을 통해 절연된 전선을 심장 부위로 통과시켜 전기 충격을 가했다. 그러나 이 장치의 성공 여부는 알려져 있지 않다.

오늘날과 같은 외부 제세동기는 1930년 전기 기술자 윌리엄 B. 쿠벤호벤에 의해 발명되었다. 쿠벤호벤은 존스 홉킨스 대학교 공과대학 학생 시절 전기 충격이 심장에 미치는 영향을 연구했고, 이 연구를 바탕으로 심장을 외부에서 다시 뛰게 하는 장치를 발명했다. 그는 클로드 벡과 함께 개를 대상으로 제세동기를 시험했다. 1947년 케이스 웨스턴 리저브 대학교 외과 교수였던 클로드 벡은 처음으로 사람에게 제세동기를 사용했다.

벡은 본래 건강한 심장, 즉 "죽기에는 너무 좋은 심장"에서 심실세동이 자주 발생하며, 이를 구할 방법이 있어야 한다고 생각했다. 그는 선천성 성장 장애로 흉골이 늑골에서 분리되어 호흡 문제가 있던 14세 소년에게 이 기술을 성공적으로 사용했다. 소년의 가슴을 외과적으로 절개하고 제세동기가 도착할 때까지 45분 동안 수동 심장 마사지를 실시했다. 벡은 심장 양쪽에 내부 패들을 사용하고 항부정맥제인 프로카인아미드를 사용하여 심장 리듬을 회복시켰다.

초기 제세동기는 콘센트에서 나오는 교류를 사용했으며, 110-240볼트의 전압을 "패들"형 전극을 통해 노출된 심장에 최대 300-1000볼트로 변환하여 전달했다. 그러나 이 기술은 심실세동을 회복하는 데 항상 효과적이지는 않았고, 형태학적 연구 결과 심장 근육 세포의 손상이 발견되기도 했다. 또한, 변압기가 큰 교류 방식의 특성상 장치가 매우 무겁고 운반하기 어려웠다.

1939년 N. L. 구르비치와 G. S. 유니예프는 동물에게 콘덴서 방전을 통해 제세동 실험에 성공했다. 1947년 그들의 연구는 서방 의학 저널에 보고되었다. 1952년에는 구르비치의 펄스 제세동기 대량 생산이 시작되었으며, 모델 ИД-1-ВЭИ (Pulse Defibrillator 1, All-Union Electrotechnical Institute)로 지정되었다. 이 내용은 구르비치의 1957년 저서 ''심장 세동과 제세동''에 자세히 설명되어 있다.

1957년에는 최초의 체코슬로바키아 "범용 제세동기 Prema"가 Prema사에서 제조되었으며, Dr. Bohumil Peleška가 설계했다. 1958년 이 장치는 엑스포 58에서 그랑프리를 수상했다.

1958년 미국의 휴버트 험프리 상원의원은 니키타 흐루쇼프를 방문하면서 모스크바 재활 연구소를 방문하여 구르비치를 만났다. 험프리는 소생 연구의 중요성을 인식하고, 이후 여러 미국 의사들이 구르비치를 방문했다. 동시에 험프리는 국립 보건원에서 생리학 및 의학 분야의 연방 프로그램을 설립하기 위해 노력했다.

1959년 버나드 라운은 엔지니어 바로우 베르코비츠와 협력하여 약 1000볼트까지 축전기 뱅크를 충전하고 약 100–200 줄의 에너지를 가한 다음, 패들 전극을 통해 유도체를 통해 충전을 전달하여 유한 시간(~5 밀리초) 동안 심하게 감쇠된 사인파를 생성하는 기술을 연구하기 시작했다. 이들은 심장 주기의 충격 전달에 대한 최적의 타이밍을 개발하여 전기적 심율동 전환 기술에서 심방 세동, 심방 조동, 상심실 빈맥과 같은 심장 부정맥에 장치를 적용할 수 있게 되었다.

Lown-Berkovits 파형으로 알려진 이 파형은 1980년대 후반까지 제세동의 표준이었다. 1980년대 초, 미주리 대학교의 "MU 랩"은 BTE(biphasic truncated waveform)라는 새로운 파형을 도입하는 연구를 개척했다. 이 파형에서는 지수적으로 감쇠하는 DC 전압이 충격 시간의 중간 지점에서 극성이 반전된 다음, 얼마 동안 감쇠를 계속한 후 전압이 차단된다. 연구에 따르면 이중 위상 절단 파형은 제세동을 유발하기 위해 더 낮은 수준의 에너지를 전달하면서 더 효과적일 수 있다. 또한, 기계의 무게가 현저하게 감소하는 장점도 있었다. BTE 파형은 경흉 임피던스의 자동 측정과 결합되어 현대 제세동기의 기초가 되었다.

현재는 전기 충격 파형이 단상성보다 2상성인 제세동기가 1회 제세동 성공률이 높기 때문에 2상성 제세동기의 판매가 주류이다. 2상성은 적은 에너지로 제세동을 할 수 있다고 여겨진다.

5. 4. 휴대용 제세동기의 등장

1960년대 초, 북아일랜드 벨파스트의 프랭크 판트리지 교수가 처음으로 휴대용 제세동기를 도입하였다. 소련에서는 1959년에 구르비치의 제세동기를 휴대용으로 만든 ДПА-3 (DPA-3) 모델이 보고되었다. 오늘날 휴대용 제세동기는 구급차의 필수 장비 중 하나이다. 이는 응급 의료 서비스(EMS)가 목격하지 못한 심정지 환자가 지속적인 심실 세동 또는 심실 빈맥 상태일 때, 병원 밖에서 의료 제공자가 소생시킬 수 있는 유일하게 입증된 방법이다.자동 제세동기(AED)는 심장 리듬을 스스로 분석하고, 쇼크가 필요한 리듬을 진단하며, 치료를 위해 충전할 수 있도록 설계되었다. 이러한 장치는 사용에 임상적 기술이 필요하지 않아 일반인도 응급 상황에 효과적으로 대처할 수 있다.

5. 5. 이중상 파형 제세동기

1990년대 중반까지 외부 제세동기는 주로 단상 특성을 가진, 과도하게 감쇠된 사인파 임펄스인 Lown형 파형(버나드 라운 참조)을 전달했다. 이중상 제세동은 펄스 방향을 교대로 바꾸며 약 12밀리초 안에 한 주기를 완료한다. 이중상 제세동은 원래 이식형 심장율동전환 제세동기를 위해 개발되고 사용되었다. 이중상 제세동을 외부 제세동기에 적용하면 성공적인 제세동에 필요한 에너지 수준이 현저히 감소하여 화상 및 심근 손상 위험이 감소한다.단상 제세동기로 단일 쇼크를 사용하여 치료받은 심정지 환자의 60%에서 심실 세동(VF)이 동 리듬으로 회복되었다. 대부분의 이중상 제세동기는 첫 번째 쇼크 성공률이 90% 이상이다.

전기 충격 파형이 단상성보다 이중상 제세동기가 1회 제세동 성공률이 높기 때문에 현재는 이중상 제세동기의 판매가 주류이다. 이중상은 적은 에너지로 제세동을 할 수 있다고 여겨진다.

5. 6. 삽입형 제세동기의 개발

1899년 스위스 제네바 대학교의 생리학자인 장 루이 프레보와 프레데릭 바텔리가 처음으로 제세동기를 시연하였다. 이들은 작은 전기 충격이 개에게 심실세동을 유발하고, 더 큰 충격은 이 상태를 역전시킬 수 있다는 것을 발견했다.1933년 뉴욕시 베스 데이비스 병원의 심장 전문의 알버트 하이먼 박사와 전기 기술자 C. 헨리 하이먼은 심장에 직접 약물을 주사하는 대신 전기 충격을 사용하는 '하이먼 오토'라는 발명품을 개발했다. 이 장치는 속이 빈 바늘을 통해 절연된 전선을 심장 부위로 통과시켜 전기 충격을 가했다. 그러나 '하이먼 오토'의 성공 여부는 알려져 있지 않다.

1930년 전기 기술자 윌리엄 B. 쿠벤호벤은 오늘날 알려진 외부 제세동기를 발명했다. 그는 존스 홉킨스 대학교 공과대학 학생 시절 전기 충격이 심장에 미치는 영향을 연구하여 심장을 외부에서 다시 뛰게 하는 장치를 발명했다. 1947년 클로드 벡 케이스 웨스턴 리저브 대학교 외과 교수가 처음으로 사람에게 제세동기를 사용했다.

벡은 흉골이 늑골에서 분리되어 호흡 문제가 발생한 14세 소년에게 이 기술을 성공적으로 사용했다. 소년의 가슴을 외과적으로 절개하고 제세동기가 도착할 때까지 45분 동안 수동 심장 마사지를 실시한 후, 심장 양쪽에 내부 패들을 사용하고 항부정맥제인 프로카인아미드를 사용하여 심장 리듬을 회복시켰다.

초기 제세동기는 콘센트에서 나오는 교류를 사용했으며, 전압은 110–240볼트에서 최대 300~1000볼트로 변환되어 "패들"형 전극을 통해 노출된 심장에 전달되었다. 그러나 이 기술은 심실세동을 회복하는 데 종종 효과가 없었고, 사후 심장 근육 세포의 손상을 야기했다. 또한, 변압기가 큰 교류 방식의 특성상 장치가 매우 크고 무거워 운반하기 어려웠다.

체내 삽입형 제세동기(ICD)는 볼티모어의 시나이 병원에서 스티븐 하일만, 알로이스 랭어, 잭 라투카, 모튼 마우어, 미셸 미로프스키, 미르 임란을 포함한 팀이 Intec Systems의 도움을 받아 개발했다. 미로프스키는 1969년에 마우어 및 스타웬과 함께 연구를 시작했지만, 첫 환자를 치료하기까지는 11년이 걸렸다.

1962년 버나드 라운은 외부 DC 제세동기를 도입하여 가슴 벽을 통해 심장에 직류를 가해 세동을 멈추게 했다. 그러나 1972년 라운은 ''순환''에서 삽입형 제세동기 시스템이 "그럴듯하고 실용적인 응용을 찾기 위한 불완전한 해결책"이라고 언급하기도 했다.

이러한 어려움에도 불구하고, 연구팀은 끈질기게 노력하여 1980년 2월 존스 홉킨스 병원에서 레비 왓킨스 박사가 비비안 토마스의 도움을 받아 첫 번째 ICD를 삽입했다. 최신 ICD는 개흉술을 필요로 하지 않으며, 인공 심장 박동기 기능, 심율동 전환 및 제세동 기능을 갖추고 있다.

체내 삽입형 장치는 정기적인 심장 문제를 겪는 일부 사람들에게 매우 중요하지만, 일반적으로 이미 심장 발작을 경험한 사람들에게만 제공된다. 많은 환자들이 여러 개의 삽입 장치를 가지고 있으며, 1994년 18세에 삽입을 받은 환자는 1996년에 "제세동기를 가진 최연소 환자"로 선정되기도 했다. 오늘날 이러한 장치는 출생 직후 어린 아기에게 삽입되기도 한다.

6. 새로운 제세동 방법

최근 나노초 펄스 전장(nsPEF, Nanosecond Pulsed Electric Field)을 이용해 더 짧은 통전으로 제세동하는 방법이 발명되었다.

이 방법은 기존의 막전위 충전에 의한 탈분극, 과분극을 이용하는 것이 아니라, 인가 후 수 나노초의 극히 짧은 시간 동안의 변위 전류에 기초하며, 원리가 전혀 다르다.[9]

이 방법은 기존보다 한 자릿수 작은 에너지로, 더 높은 효과를 내고 합병증을 억제할 수 있다고 연구가 진행되었으며, 2016년에 특허가 출원되었다.[10]

7. 약리적 제세동

기본적으로 항부정맥제 중 Ia, Ib군 및 III군이 사용된다.

주로 다음이 사용된다.

8. 사회와 문화

제세동기는 환자의 건강을 빠르게 개선할 수 있는 장치로, 영화, 텔레비전, 비디오 게임 등에서 자주 등장한다. 그러나 이러한 매체에서는 제세동기의 기능이 과장되는 경우가 많다. 예를 들어, 제세동기가 환자에게 갑작스러운 경련이나 발작을 일으키는 것처럼 묘사되거나, 패드를 잘못된 위치에 부착하는 경우가 있다. 또한, 충격을 가했을 때 환자가 높이 솟아오르는 모습으로 묘사되기도 한다. 실제로는 근육이 수축될 수 있지만, 이처럼 과장된 모습은 드물다.

의료인들이 심전도 리듬이 '평탄선'(무수축)인 환자에게 제세동을 하는 장면이 나오기도 하는데, 이는 잘못된 묘사이다. 제세동기는 심장을 다시 시작하는 기능이 없기 때문이다. 제세동은 심실 세동이나 무맥성 심실 빈맥과 같은 특정 심정지 리듬에만 사용된다. 제세동의 목적은 심장 전체를 한 번에 탈분극시켜 일시적으로 무수축을 유도하고, 심장이 스스로 정상 박동을 되찾도록 하는 것이다. 이미 무수축 상태인 환자는 제세동으로 도움을 받을 수 없으며, 심폐소생술과 정맥 내 약물 투여가 필요하다. 제세동기는 심장을 점프 스타트하는 것이 아니라, 전원을 껐다 켜는 것(전원 사이클링)과 같다고 생각하면 이해하기 쉽다. 또한, 상심실 빈맥이나 맥박이 있는 심실 빈맥과 같이 심정지 상태가 아닌 경우에도 전기적 충격이 필요한 경우가 있는데, 이는 제세동이 아닌 전기적 심율동 전환이라고 한다.

1990년대까지 오스트레일리아에서는 구급차에 제세동기가 흔하지 않았다. 그러나 1990년, 오스트레일리아의 미디어 재벌 케리 패커가 심장 마비로 쓰러진 후 제세동기가 있는 구급차 덕분에 살아나면서 상황이 바뀌었다. 그는 뉴사우스웨일스 구급 서비스에 거액을 기부하여 모든 구급차에 제세동기를 갖추도록 했다. 이 때문에 오스트레일리아에서는 제세동기를 구어체로 "패커 와커"라고 부르기도 한다.

참조

[1]

웹사이트

What is an automated external defibrillator? Defibrillators, cardiac arrest

http://nhlbi.nih.gov[...]

2021-11-08

[2]

웹사이트

How to use an automated external defibrillator

http://nhlbi.nih.gov[...]

2024-05-09

[3]

웹사이트

What is the Difference Between Adult and Pediatric Pads

https://www.aedbrand[...]

2021-08-06

[4]

논문

Mechanisms of Defibrillation

2010-07

[5]

논문

The mechanism of defibrillation and cardioversion

https://ieeexplore.i[...]

1996-03

[6]

논문

Evaluating the Performance of ChatGPT 3.5 and 4.0 on StatPearls Oculoplastic Surgery Text- and Image-Based Exam Questions

2024-11-16

[7]

간행물

Physiology, Cardiac Repolarization Dispersion and Reserve

https://www.ncbi.nlm[...]

StatPearls Publishing

2024-11-22

[8]

논문

The interdependence of cell volume and resting membrane potential

http://dx.doi.org/10[...]

2005-04-01

[9]

웹사이트

Low Energy Defibrillation with Nanosecond Pulsed Electric Field

http://grantome.com/[...]

2017-08-08

[10]

특허

Low-energy defibrillation with nanosecond pulsed electric fields

2016年9月9日

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com