황금제비

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

황금제비는 작은 제비의 일종으로, 1847년 처음 기술되었으며, 현재는 두 아종, Tachycineta euchrysea euchrysea와 Tachycineta euchrysea sclateri로 분류된다. T. e. euchrysea는 멸종되었으며, T. e. sclateri는 히스파니올라 섬에 서식한다. 이 새는 주로 곤충을 먹고, 히스파니올라 소나무가 있는 산림 지역에 둥지를 짓는다. 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에 의해 취약종으로 분류되었으며, 둥지 포식자와 서식지 감소가 위협 요인으로 작용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 제비과 - 흰턱제비

흰턱제비는 흰색 턱과 목, 어두운 등과 날개를 가진 참새목 제비과 조류로, 곤충을 주식으로 하며 다양한 장소에 둥지를 짓고 집단 번식하지만, 포식자와 기생충에 노출되어 있고, 기후 변화 등으로 개체수 감소 추세에 있어 IUCN 적색 목록에서 "관심 필요" 등급으로 분류된다. - 제비과 - 흰털발제비

흰털발제비는 흑갈색 윗면과 흰색 아랫면을 가진 제비로, 유럽, 북아프리카, 서아시아에 분포하며 곤충을 잡아먹고 집단 번식하는, 국제 자연 보전 연맹 관심대상 종이다. - 1847년 기재된 새 - 동박새

동박새는 인도네시아, 일본, 대한민국 등지에 분포하는 몸길이 약 12cm의 작은 새이며, 녹색 깃털과 흰색 눈 테두리가 특징이고, 꽃꿀, 과실, 곤충 등을 먹는 잡식성 조류이다. - 1847년 기재된 새 - 개구리매

개구리매는 몸길이 48~58cm, 날개 길이 113~137cm의 맹금류로 암컷이 수컷보다 크고, 깃털 색이 다양하며, 습지, 논, 초원 등지에 서식하는 동아시아의 대표적인 철새이지만 서식지 파괴와 환경 오염으로 인해 환경부에서 멸종위기 야생생물 II급으로 지정하여 보호받고 있는 관심대상종이다.

2. 분류 및 어원

황금제비는 1847년 영국 자연사학자 필립 헨리 고스에 의해 처음 학명 ''Hirundo euchrysea''로 기술되었으며,[2] 이후 1850년 조류학자 장 카바니스가 기술한 ''Tachycineta'' 속으로 분류된다.[4] 학명은 고대 그리스어에서 유래했으며, 속명 ''Tachycineta''는 '빠르게 움직이는' 것을, 종명 ''euchrysea''는 '황금색이 풍부함'을 의미한다.[5]

이 종은 두 개의 아종으로 나뉘는데, 기준 아종인 ''T. e. euchrysea''는 멸종되었고,[1] 다른 아종인 ''Tachycineta euchrysea sclateri''는 현존한다.[7] ''sclateri'' 아종은 처음에는 별개의 종으로 여겨지기도 했으며,[6][8] 아종명은 영국의 동물학자 필립 스클레이터를 기리기 위해 붙여졌다.[9] 황금제비는 자주빛제비, 바하마제비와 유전적으로 가까운 관계를 형성한다.[10]

2. 1. 분류

황금제비는 1847년, 영국 자연사학자 필립 헨리 고스가 저술한 저서 『자메이카의 새』에서 처음 Hirundo euchrysealat로 기술되었다.[2] 이는 유럽인들이 자메이카에 정착한 지 여러 해가 지난 뒤였으며, 초기 자연사학자들은 이 종에 대해 알지 못했다.[3] 현재 사용되는 속명인 Tachycinetalat는 1850년 조류학자 장 카바니스가 처음 기술하였다.[4] 학명은 고대 그리스어에서 유래했는데, 속명 Tachycinetalat는 "빠르게 움직이는"을 뜻하는 takhukinetosgrc에서 왔고, 종명 euchrysealat는 "황금색이 풍부한"을 뜻하는 eukhrusosgrc에서 유래했다. 이는 "많이"를 뜻하는 eugrc와 "황금색의"를 뜻하는 khruseiosgrc가 합쳐진 말이다.[5]이 종은 두 개의 아종으로 나뉜다. 기준 아종인 T. e. euchrysealat는 멸종되었다.[1] 다른 아종인 Tachycineta euchrysea sclaterilat는 1866년 헨리 브라이언트가 자메이카 아종과의 깃털 차이를 언급하며 별개의 종일 가능성을 제기했지만("var. ''dominicensis''?"), 정식 기술은 이루어지지 않았다.[6] 이후 1884년 미국의 조류학자 찰스 코리가 Hirundo sclaterilat라는 학명으로 기술하였고,[7] 그는 이 아종이 별개의 종으로 취급될 만큼 충분히 다르다고 판단했다.[8] 아종명 sclaterilat는 영국의 동물학자 필립 스클레이터를 기리기 위해 붙여졌다.[9]

분류학적으로 황금제비는 자주빛제비, 바하마제비와 함께 분지군을 형성한다. 또한, 이 세 종과 나무제비를 포함하여 기준 아속인 Tachycinetalat의 아속으로 분류되기도 한다.[10]

2. 2. 어원

황금제비는 1847년, 영국 자연사학자 필립 헨리 고스가 저술한 저서 『자메이카의 새』에서 처음 ''Hirundo euchrysea''라는 학명으로 기술되었다.[2] 이는 유럽인들이 자메이카에 정착한 지 여러 해가 지난 뒤였으며, 초기 자연사학자들은 이 종의 존재를 알지 못했다.[3] 현재 사용되는 속명인 ''Tachycineta''는 1850년 조류학자 장 카바니스가 처음 기술했다.[4] 학명은 고대 그리스어에서 유래했는데, 속명 ''Tachycineta''는 '빠르게 움직이는'을 의미하는 ταχυκίνητος|takhukinetosgrc에서 왔고, 종명 ''euchrysea''는 '황금색이 풍부한'을 의미하는 εὔχρυσος|eukhrusosgrc에서 유래했다. 이는 '많이'를 뜻하는 εὖ|eugrc와 '황금색의'를 뜻하는 χρύσειος|khruseiosgrc가 합쳐진 말이다.[5]이 종은 두 개의 아종을 가지고 있다. 그중 하나인 ''Tachycineta euchrysea sclateri''는 1866년 헨리 브라이언트가 처음에는 별개의 종일 가능성을 제기하며 "var. ''dominicensis''?"로 기록했지만, 정식 종의 기술은 하지 않았다.[6] 이후 1884년 미국의 조류학자 찰스 코리가 ''Hirundo sclateri''라는 학명으로 정식 기술하며 별개의 종으로 간주할 만큼 차이가 있다고 판단했다.[7][8] 아종명 ''sclateri''는 영국의 동물학자 필립 스클레이터를 기리기 위해 붙여졌다.[9] 기준 아종인 ''T. e. euchrysea''는 현재 멸종된 상태이다.[1]

분류학적으로 황금제비는 자주빛제비, 바하마제비와 함께 분지군을 형성하며, 이들과 나무제비를 포함하여 ''Tachycineta'' 아속으로 분류된다.[10]

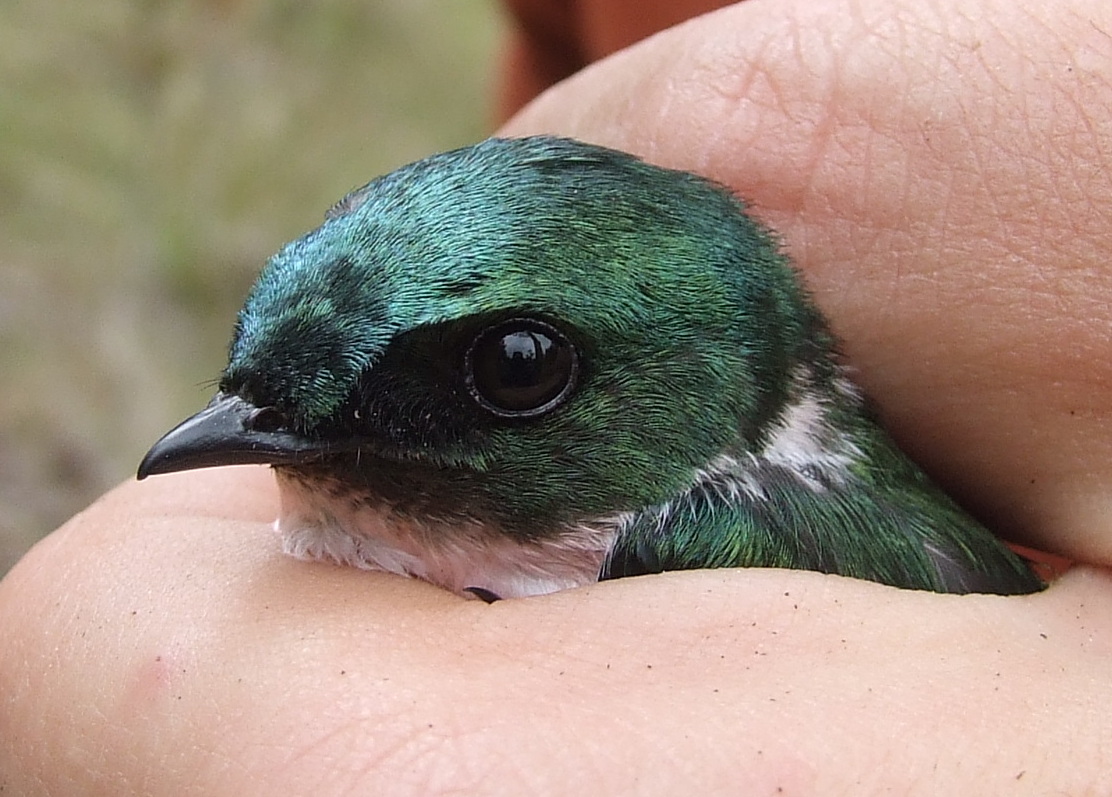

3. 형태

황금제비는 평균 길이 12cm 정도의 작은 제비이다.[11] 현재는 멸종된 원명 아종 ''T. e. euchrysea''와 현존하는 아종 ''T. e. sclateri''의 두 아종으로 나뉜다.

두 아종은 형태적으로 몇 가지 차이를 보인다. 전반적으로 원명 아종 ''T. e. euchrysea''는 윗부분이 무지갯빛 청동색을 띠며 금색 또는 구리빛이 강한 반면, 아종 ''T. e. sclateri''는 상대적으로 덜 금색이며 청록색과 청흑색이 두드러진다.[11] 또한 ''T. e. euchrysea''는 꼬리가 약간만 갈라지고 아랫부분 옆구리에 어두운 줄무늬가 있지만,[11] ''T. e. sclateri''는 꼬리가 더 깊게 갈라지고 아랫부분이 줄무늬 없이 순백색인 경우가 많다.[11][12] ''T. e. sclateri''는 날개가 약간 더 길고 부리가 더 작다.[11] 암컷과 어린 새는 수컷 성체보다 깃털 광택이 덜하고 아랫부분에 회갈색 얼룩이 나타날 수 있다.[11][13]

황금제비는 부드럽고 두 음절로 된 소리를 내며, 흔히 "치-윗(tchee-weet)"으로 묘사된다.[1][11]

3. 1. ''T. e. euchrysea'' (멸종)

황금제비는 작은 제비로, 평균 크기는 12cm이다. 멸종된 원명 아종(''T. e. euchrysea'') 성체의 윗부분, 머리 옆면, 뺨 및 턱은 무지갯빛 청동색을 띤다. 귀 덮개와 굴레(눈과 부리 사이 영역)는 상대적으로 칙칙한 색이며, 이마, 머리, 목덜미는 녹색 기운이 더 강하다. 이는 외투, 어깨, 등, 엉덩이, 위꼬리 덮개의 금색 또는 구리빛 청동색과 대조를 이룬다. 날개에서 작은 덮개와 중간 덮개는 구릿빛이 더 돌고, 큰 날개 덮개와 1차 날개 덮개는 녹색 기운이 더 강하며 어두운 색을 띤다. 큰 덮개와 삼차 날개의 가장자리는 금색에 가깝다. 1차 날개, 2차 날개, 꼬리, 겨드랑이, 날개 아래 덮개는 어두운 청동 녹색이며, 겨드랑이와 날개 아래 덮개는 가장자리에만 이 색이 나타난다. 꼬리는 다른 아종인 ''sclateri''의 깊게 갈라진 꼬리와 달리 약간만 갈라져 있다. 아랫부분은 흰색이며 옆구리에는 어두운 청동색 줄무늬가 있다. 다리와 발은 짙은 갈색이고 부리는 검은색이다. 홍채 역시 짙은 갈색이다. 암컷은 수컷과 비슷하지만, 가슴과 때로는 목, 아래꼬리 덮개를 포함한 아랫부분 일부가 얼룩덜룩한 회갈색을 띤다.[11] 이 얼룩은 시간이 지나면서 옅어지는 경향이 있다.[13] 어린 새는 암컷처럼 아랫부분이 얼룩덜룩한 회갈색이며, 깃털의 광택이 덜하고 머리 옆면은 어두운 회색이다.[11]

이 새는 부드럽고 두 음절로 된 소리를 내며, 종종 반복되는 "치-윗(tchee-weet)" 소리로 묘사된다.[1][11]

3. 2. ''T. e. sclateri''

다른 아종인 ''sclateri''는 원명 아종(''T. e. euchrysea'')과 비교했을 때 몇 가지 차이점을 보인다. 날개가 약간 더 길고 부리는 더 작다.[11] 깃털은 원명 아종보다 덜 금색이며, 이마와 위꼬리 덮개는 청록색이고 날개와 꼬리는 청흑색을 띤다.[11] 꼬리는 원명 아종보다 더 깊게 갈라져 있다.[11] 아랫부분은 줄무늬 없이 순수한 흰색으로 다양하다.[12]

4. 분포 및 서식지

황금제비는 히스파니올라 섬이 원산지이며, 과거에는 자메이카에도 서식했다. 자메이카에 서식했던 아종인 ''Tachycineta euchrysea euchrysea''는 멸종되었다. 자메이카에서는 해수면에서 최대 2000m 고도까지 발견되었으나, 현재 히스파니올라 섬에서는 800m 고도부터 발견된다.[1] 번식기가 아닐 때는 더 낮은 고도로 이동하는 것으로 보인다.[11] 이 제비의 추정 서식 면적은 8100km2이다.[1] 주로 섬 내부의 언덕에 서식하며, 탁 트인 지역을 선호하지만 때때로 숲이나 마을 위에서도 발견된다.[11] 히스파니올라 소나무가 주를 이루는 산림 지역에 제한적으로 서식한다.[13] 자메이카에서는 흔하지 않았으며, 섬 내부의 산악 석회암 지대에 국한되어 서식했다.[3]

5. 생태

황금제비는 주로 죽은 나무 그루터기, 특히 히스파니올라소나무에 딱따구리가 만든 구멍이나 동굴, 집 처마 밑 등에 식물 섬유를 이용하여 컵 둥지를 짓는다.[11][14] 번식기는 서식지에 따라 다르며, 자메이카에서는 6월에서 7월 사이, 히스파니올라에서는 4월에서 7월 사이에 나타난다.[11] 한 번에 2~4개의 알을 낳는다.[14][13] 공중을 나는 곤충을 주로 먹으며,[11] 보통 낮은 고도에서 단독으로 또는 작은 무리를 지어 먹이를 찾는다.[11][13]

5. 1. 번식

황금제비는 주로 죽은 나무 그루터기, 특히 히스파니올라소나무에 딱따구리가 만든 구멍 속에 깊은 컵 둥지를 짓는다.[11] 히스파니올라딱따구리가 만든 구멍을 주로 이용한다. 또한 동굴이나 집의 처마 아래, 최근 불이 난 숲에도 둥지를 만든다.[14] 둥지는 실크, 면, 솜털 같은 섬세한 식물 섬유로 만들며, 씨앗은 섬유에서 분리한다. 둥지 안은 솜, 실크, 깃털 등으로 채운다. 발견된 한 둥지의 지름은 약 12cm이고 깊이는 약 5cm였다.[11][13]번식기는 자메이카에서는 6월에서 7월 사이, 히스파니올라에서는 4월에서 7월 사이에 나타난다.[11] 번식할 때는 보통 짝을 이루어 둥지를 짓지만, 때로는 여러 쌍이 모여 집단으로 둥지를 짓기도 한다.[14] 다른 새와 둥지를 두고 경쟁하는 모습은 알려지지 않았다. 황금제비가 사용하는 둥지 상자에서 발견된 다른 생물은 여치의 일종인 ''Polyancistrus loripes''뿐이다. 한 번 번식한 후 다시 번식하는 경우는 약 9.6% 정도로 드문 편인데, 이 수치는 실제보다 낮게 추정되었을 가능성도 있다.[13]

한 번에 낳는 알(알 낳기)의 개수는 2개에서 4개 정도이며, 알은 흰색에서 크림색을 띠고 반점은 거의 없다.[14] 알의 크기는 약 18.4mm x 13.1mm이고, 평균 무게는 1.7g이다. 보통 하루에 한 개씩 알을 낳지만, 암컷이 하루를 건너뛰고 낳는 경우도 있다. 알을 품는 기간은 17일에서 20일이며, 암컷이 알을 품는다. 새끼는 알에서 깨어난 후 보통 24일에서 27일이 지나면 둥지를 떠난다.[13]

5. 2. 먹이

이 종은 공중에서 곤충을 잡아먹으며,[11] 주로 파리, 노린재, 그리고 다양한 다른 곤충들을 먹고 산다. 보통 혼자 또는 작은 무리를 지어 낮은 고도에서 먹이를 찾는 모습을 볼 수 있다.[11] 일반적으로 20m 이상, 아주 드물게 30m 이상에서는 먹이를 찾지 않는다. 황금제비가 먹이를 찾을 때는 검은칼새가 근처에서 함께 발견되는 경우가 많으며, 이들은 보통 20m 아래에서 비행한다. 숲을 제외한 대부분의 서식지에서 먹이를 찾는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 황금제비는 해가 뜰 무렵 먹이를 찾기 시작하여 아침에 활동량이 늘어나고 오후에는 줄어든다.[13]6. 위협 요인 및 보존 상태

황금제비는 작은인도몽구스, 길고양이, 쥐 등 도입된 포유류 포식자들의 위협을 받고 있으며,[14] 이는 특히 자메이카 아종(''T. e. euchrysea'')의 멸종 원인 중 하나로 지목된다.[3] 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 황금제비를 취약종(VU)으로 분류했는데, 이는 적은 개체수, 단편화된 서식지, 지속적인 개체수 감소 때문이다.[1][3] 현재 남아있는 히스파니올라 아종(''T. e. sclateri'') 역시 농경 방식 변화와 외래 포식자 때문에 개체수가 줄고 있다.[15] 히스파니올라에서는 서식지 손실과 포식 위협에 대응하기 위해 인공 둥지 상자 설치가 제안되었다.[14]

6. 1. 위협 요인

황금제비는 도입된 작은인도몽구스, 길고양이, 여러 종의 쥐와 같은 다양한 포유류 둥지 포식자들에게 위협받는다.[14] 이러한 포식자들은 자메이카에서 명명 아종(nominate subspecies)이 멸종하는 데 영향을 미친 것으로 여겨진다.[3] 특히 광산의 지상이나 그 근처에 있는 둥지는 포식자들에게 더욱 취약하다.[14]6. 2. 보존 상태

황금제비는 IUCN에 의해 취약종(VU)으로 분류된다. 이는 작고 단편화된 서식지와 지속적으로 감소하는 개체수 때문이다. 기준 아종인 자메이카황금제비(''T. e. euchrysea'')는 이미 멸종했으며, 포식자의 영향이 주요 원인으로 추정된다.[3] 현재 남아있는 히스파니올라황금제비(''T. e. sclateri'') 개체수 역시 농경 방식의 변화와 외래 포유류 포식자의 영향으로 감소하고 있다.[15] 히스파니올라황금제비의 성체 개체수는 약 1,500마리에서 7,000마리 사이로 추정되며, 서식 면적은 약 8100km2 정도로 추산된다.[1]

자메이카황금제비는 자메이카에서 법적으로 보호받았음에도 불구하고[11] 결국 멸종했다.[1] 이 아종은 섬의 초기 정착민들에게는 잘 알려지지 않았으며,[3] 1800년대에는 흔하게 관찰되었으나 점차 감소하여 1890년대에는 희귀해졌다. 1900년대 후반에는 서식지가 Cockpit Country 동쪽에서 블루 마운틴 지역으로 제한되었다.[15] 마지막으로 표본이 수집된 것은 1908년 8월 9일 Portland Parish에서였고, 마지막으로 공식 확인된 목격 기록은 1950년 블루 마운틴에서였다. 1960년대부터 1980년대까지는 희귀종으로 여겨졌지만, 당시에는 멸종 위기에 처했다는 인식이 부족했다.[3] 1987년에는 이 아종의 마지막 주요 번식지가 파괴되었다.[15] 1982년 8월과 9월, Trelawny Parish의 바비큐 바텀 로드(Barbecue Bottom Road)에서 Gosse Bird Club 회원들이 여러 마리를 목격했다는 두 건의 보고가 있었으나 확인되지는 않았다. 마지막 미확인 보고는 1989년 6월 8일, Hardwar Gap(세인트앤드루구와 포틀랜드구 경계)에서 세 마리가 목격되었다는 기록이다.[3]

스미소니언 협회의 조류 큐레이터 게리 R. 그레이브스(Gary R. Graves)는 18년 동안 자메이카 섬 전역을 조사했지만 자메이카황금제비의 생존 증거를 찾지 못했다. 그는 황금제비가 낮에 활동하는 주행성 조류이고 자메이카가 조류 관찰자들에게 인기 있는 장소임을 고려할 때, 이 아종이 생존해 있을 가능성은 매우 낮다고 본다. 멸종의 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만, 검은 쥐나 인도몽구스와 같은 외래 포유류의 포식이 주요 요인으로 지목된다. 그레이브스는 서식지 파괴가 멸종에 큰 영향을 미쳤다는 증거는 거의 없다고 지적하며,[3] 황금제비가 인공 구조물에 둥지를 틀며 적응하는 모습도 보였다고 덧붙였다.[3] 일반적으로 황금제비는 인간의 활동에 크게 영향을 받지 않는 것으로 알려져 있다.[13]

히스파니올라에 서식하는 아종을 보호하기 위해, 서식지 손실과 포식 위협을 줄이기 위한 방안으로 인공 둥지 상자를 설치하는 것이 제안되었다.[14]

6. 3. 보존 노력

황금제비는 국제 자연 보전 연맹에 의해 취약종으로 분류된다. 이는 개체수가 적고 서식지가 조각나 있으며 계속 감소하고 있기 때문이다. 기준 아종인 자메이카 아종(''T. e. euchrysea'')은 이미 멸종했는데, 포식이 주요 원인으로 보인다.[3] 현재 남아있는 히스파니올라 아종(''T. e. sclateri'')의 개체수 역시 농업 방식의 변화와 외부에서 유입된 포유류 포식자 때문에 감소하고 있다.[15] 히스파니올라 아종의 성체 개체수는 약 8100km2 면적에 1,500마리에서 7,000마리 사이로 추정된다.[1]

자메이카 아종은 법적으로 보호받았음에도 불구하고[11] 결국 멸종했다.[1] 이 새는 자메이카 섬의 초기 정착민들에게는 잘 알려지지 않았으며,[3] 1800년대에는 흔했지만 점차 수가 줄어 1890년대에는 드물게 되었다. 1900년대 후반에는 서식지가 Cockpit Country 동쪽에서 블루마운틴 지역으로 한정되었다.[15] 마지막으로 채집된 표본은 1908년 8월 9일 Portland Parish에서 온 한 쌍이었고, 마지막으로 확실하게 목격된 것은 1950년 블루마운틴에서였다. 1960년대부터 1980년대까지는 희귀종으로 여겨졌지만, 당시에는 그 심각한 멸종 위기 상태가 제대로 인식되지 못했다.[3] 1987년에는 이 아종의 마지막 주요 둥지 장소가 파괴되었다.[15] 1982년 8월과 9월, Gosse Bird Club 소속 조류 관찰자들이 Trelawny Parish의 Barbecue Bottom Road에서 여러 마리를 보았다는 두 건의 목격담이 있었으나 확인되지는 않았다. 마지막 미확인 보고는 1989년 6월 8일, Hardwar Gap(세인트앤드루와 포틀랜드 교구 경계)에서 세 마리가 목격되었다는 것이다.[3]

스미소니언 협회의 조류 큐레이터인 게리 R. 그레이브스(Gary R. Graves)는 18년 동안 자메이카 섬을 샅샅이 뒤졌지만 이 아종의 흔적을 찾지 못했다. 그는 황금제비가 낮에 활동하는 주행성 조류이고 자메이카가 조류 관찰자들에게 인기 있는 장소임을 고려할 때, 이 아종이 아직 살아있을 가능성은 낮다고 본다. 멸종의 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만, 외부에서 들어온 포유류, 특히 검은쥐와 인도 몽구스의 포식이 주요 요인으로 추정된다. 그레이브스는 서식지 파괴가 멸종에 큰 영향을 미쳤다는 증거는 거의 없다고 지적하며,[3] 제비들이 인공 구조물에 둥지를 틀며 적응하기도 했다고 덧붙였다.[3] 일반적으로 이 제비는 인간의 활동에 크게 영향을 받지 않는 것으로 알려져 있다.[13]

히스파니올라 아종의 경우, 서식지 손실과 포식 문제를 해결하기 위해 인공 둥지 상자를 설치하는 방안이 제안되었다.[14]

참조

[1]

iucn

"''Tachycineta euchrysea''"

2021

[2]

서적

The Birds of Jamaica

https://www.biodiver[...]

J. Van Voorst

2018-01-14

[3]

간행물

Historical decline and probable extinction of the Jamaican Golden Swallow ''Tachycineta euchrysea'' euchrysea

[4]

서적

Museum Heineanum : Verzeichniss der ornithologischen Sammlung des Oberamtmann Ferdinand Heine auf Gut St. Burchard vor Halberstatdt

https://www.biodiver[...]

Independently commissioned by R. Frantz

2018-01-14

[5]

서적

The Helm Dictionary of Scientific Bird Names

https://archive.org/[...]

Christopher Helm

2019-11-07

[6]

간행물

A list of the birds of St. Domingo, with descriptions of some mew species or varieties

https://www.biodiver[...]

2018-02-21

[7]

서적

The Birds of Haiti and San Domingo

https://www.biodiver[...]

Estes & Lauriat

2018-02-21

[8]

간행물

Description of several new birds from Santo Domingo

https://www.biodiver[...]

2018-02-21

[9]

웹사이트

Key to Scientific Names in Ornithology

http://www.hbw.com/d[...]

Lynx Edicions

2017-03-03

[10]

간행물

Phylogeny of the tree swallow genus, ''Tachycineta'' (Aves: Hirundinidae), by Bayesian analysis of mitochondrial DNA sequences

[11]

서적

A Handbook to the Swallows and Martins of the World

A & C Black

[12]

서적

The birds of North and Middle America: a descriptive catalogue of the higher groups, genera, species, and subspecies of birds known to occur in North America, from the Arctic lands to the Isthmus of Panama, the West Indies and other islands of the Caribbean sea, and the Galapagos Archipelago

https://www.biodiver[...]

Smithsonian Museum

2018-02-21

[13]

Master of Science

Discovering Gold in the Greater Antilles – The Natural History and Breeding Biology of the Hispaniolan Golden Swallow, Followed By the Status of the Critically Endangered Jamaican Golden Swallow

https://ecommons.cor[...]

"[[Cornell University]]"

2016

[14]

간행물

Nests and nesting behavior of golden swallow (''Tachycineta euchrysea'') in abandoned bauxite mines in the Dominican Republic

[15]

서적

Extinct Birds

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2012-03-19

[16]

iucn

"''Tachycineta euchrysea''"

https://www.iucnredl[...]

2020-01-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com