관문

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

관문은 건축 구조물로서, 문의 다양한 형태와 기능을 설명하며 한국 건축의 문과 일본의 몬을 포함한 여러 종류의 문을 소개한다. 문의 종류는 기둥과 개구부의 수, 지붕 형태 등에 따라 분류되며, 누문, 이중문, 동문, 누각문, 약의문, 관목문, 고려문, 상토문, 당문, 나가야문, 매문 등이 있다. 또한 특수한 목적을 가진 문들도 존재하며, '문'과 관련된 다양한 비유적 표현과 속담, 그리고 관련 용어들을 제시한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대문 - 게이트 (공항)

공항 게이트는 승객이 항공기를 탑승하거나 내릴 때 이용하는 출입구로, 터미널 건물과 항공기를 연결하여 승객 이동을 돕고 항공기 운항을 지원하며, 승객 탑승 및 하차, 보안 검색, 대기 공간 제공, 정보 제공 등의 기능을 수행한다. - 대문 - 요금소

유료 도로에서 통행료를 징수하는 시설인 요금소는 과거 영국에서 유료 도로 위원회에 의해 건설되었고 대한민국에서는 개방식 및 폐쇄식으로 운영되었으나 최근에는 무정차 통행료 시스템 도입으로 철거되는 추세이며 징수 방식에 따라 개방식, 폐쇄식 등으로 나뉜다. - 방어용 건축의장 - 망루

망루는 감시 및 경계를 위해 사용되는 탑 형태의 건축물로서, 고대부터 현대까지 다양한 시대와 지역에서 군사적, 비군사적 목적으로 활용되어 왔다. - 방어용 건축의장 - 성곽

성곽은 요새화된 장소의 방어를 위해 구축된 구조물로, 시대에 따라 흙, 돌, 벽돌, 두꺼운 벽 등의 재료와 형태를 달리하며 군사 기술과 건축 양식의 발전을 보여준다. - 건축물 - 탑

탑은 산스크리트어 '스투파'에서 유래되었으며, 불교의 사리 봉안, 기념, 감시, 통신 등 다양한 목적의 높은 구조물을 통칭하며, 지구라트, 피라미드, 성의 방어 시설, 교회 건축, 송전탑 등으로 발전해왔다. - 건축물 - 문

문은 건물이나 차량의 개구부를 막고 여닫을 수 있는 구조물로, 다양한 재료와 기술, 작동 방식, 용도에 따라 형태, 기능, 디자인, 안전성이 다양하게 변화하며 사용된다.

2. 문의 다양한 형태와 기능

누문(楼門)은 2층 건물로 1층에는 처마만 있고, 최상층에 지붕을 가진 문을 말한다. 원래는 이중문도 누문이라고 불렀으나, 현재는 2중 지붕의 유무에 따라 누문과 이중문으로 분류된다.[4] 이중문 (二重門)은 각 층에 지붕을 덮은 형태이다.

동문 (棟門)은 문주 2개에 맞배지붕을 얹은 것으로, 지주가 없다. 누각문 (櫓門)은 상부에 누각을 가진 성문으로, 성의 석축 위에 다문루나 다중의 누각을 건설하거나 누문 형태로 만들어진다.[5] 약의문 (薬医門)은 경주에서 지주까지를 포괄하는 지붕을 가지며, 원래 공가나 무가 저택의 정문 등에 사용되었으나, 의가의 문으로 사용되면서 이 이름이 붙었다.

관목문 (冠木門)은 문주에 가로대를 건 것이다. 에도시대에는 평문을, 메이지 시대 이후에는 지붕이 없는 문을 가리키는 경우가 많다.[6] 병중문(塀重門)은 가로대가 없는 관목문으로, 침전조의 중문 회랑이 간략화되어 담이 되었을 때 새롭게 만들어졌다.

고려문 (高麗門)은 맞배지붕을 가지고 지주에 작은 지붕을 설치한 것으로, 임진왜란이 일어난 1590년대에 성문으로 만들어졌다. 약의문을 간략화한 문이다.[6]

상토문(上土門)은 동문의 지붕을 경사가 적은 지붕(평지붕)으로 하고 흙을 올린 것으로, 양토문, 안토문이라고도 한다.

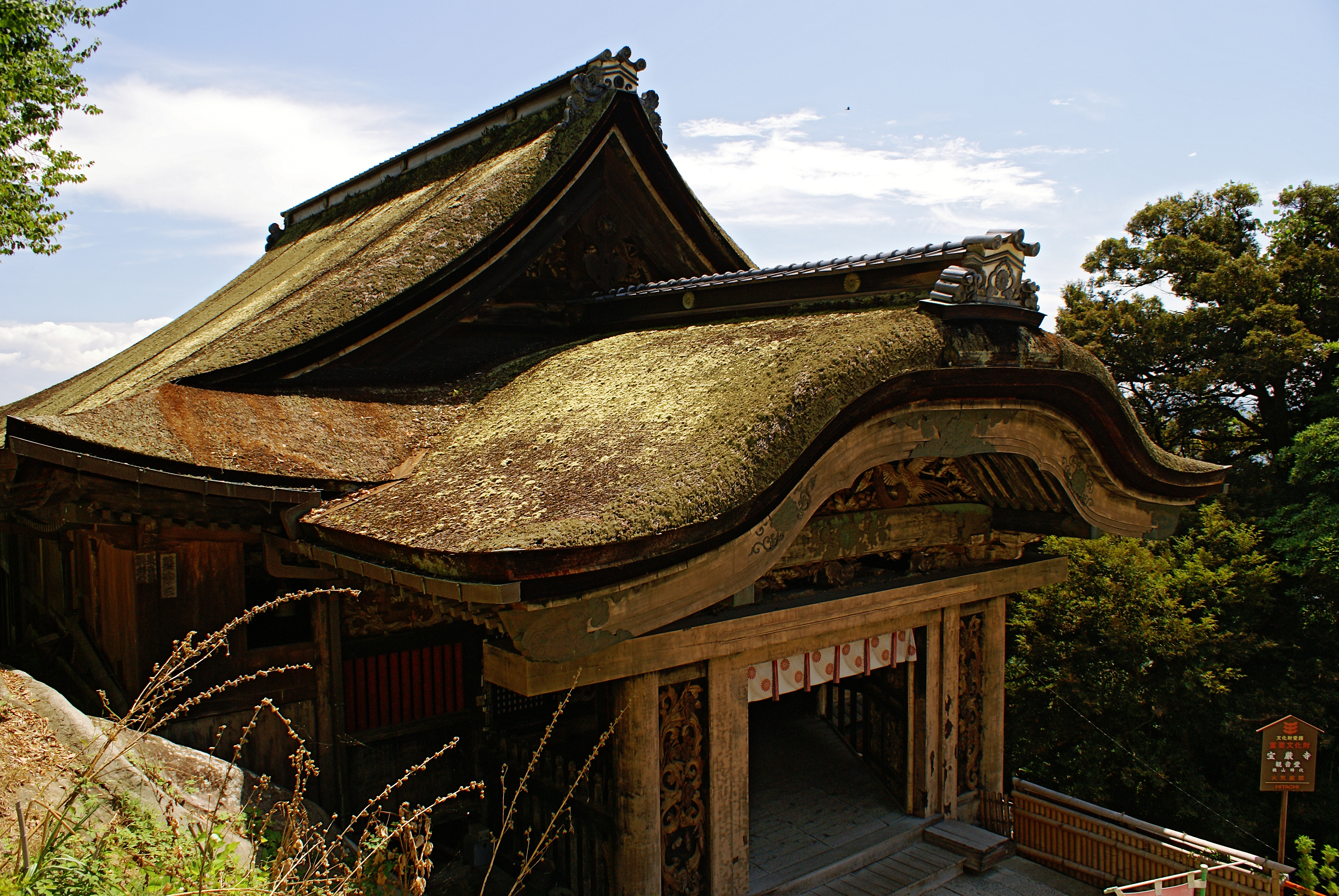

당문(唐門)은 헤이안 시대 후기에 나타났으며, 개구부 정면을 향해 좌우에 당파풍이 있는 것을 평당문(平唐門), 앞뒤에 있는 것을 향당문(向唐門)이라고 한다. 향당문은 사각문인 경우가 많다.[4]

나가야문 (長屋門)은 나가야의 중간 부분을 문으로 한 것이며, 매문(埋門)은 토루, 담, 석축 등의 하부를 파낸 것처럼 만들어진 문으로, 주로 뒷문으로 사용되었다. 은문(かくれもん)이라고도 불린다.

특수 목적의 문은 특정한 목적을 위해 설계된 문을 의미한다.

- 아기 안전문: 아기와 유아를 보호하는 안전문이다.

- 오소리 통과문: 오소리가 토끼 방지 울타리를 통과할 수 있도록 설계된 문이다.

- 성문: 성곽 도시의 문이다.

- 햄프셔 게이트(Hampshire gate)(일명 뉴질랜드 게이트, 철사 게이트 등)가 있다.

- 키싱 게이트: 산책로에 설치된 문이다.

- 라이치 게이트: 지붕이 있는 문이다.

- 몬 ''일본어:'' 문. 종교적인 도리이는 중국의 패루 (paifang), 인도의 토라나, 인도네시아의 파두락사 및 한국의 홍살문과 비교된다. ''몬''은 일본 정원에서 흔히 볼 수 있다.

- 해자: 성의 방어 시설이다.

- 레이스 게이트: 경주 트랙에서 체크 포인트로 사용되는 문이다.

- 슬립 게이트: 산책로에 설치된 문이다.

- 회전식 출입문

- 워터 게이트: 항해 가능한 수로에 있는 성의 문이다.

- 회전식 출입문

- 슬라롬 스키 게이트

- 위켓 게이트

- 교문 (こうもん) - 학교의 문. 문비는 미닫이 방식인 경우가 많다.

- 금문 (きんもん) - 황거의 문. 합어문 등.

- 주작문(すざくもん) - 주작대로에 면한 대내리의 정문.

- 나성문(らじょうもん) - 라성(도성)의 주작대로 남단에 있는 정문.

- 칙사문 (ちょくしもん) - 칙사가 사찰 참배 시 사용되는 문.

- 개선문 (がいせんもん) - 전승 등을 기념하여 광장에 세워지는 문.

- 성문 (じょうもん) - 성곽의 문. 호구에 세워졌다. 어전이나 천수각 다음으로 격식이 높은 건물로 여겨졌다.

- 대수문 (おおてもん) - 성곽의 정문으로 여겨지는 호구에 세워진 문. 정문. 추수문이라고도 쓴다.

- 농수문 (からめてもん) - 성곽의 뒷문에 해당하는 농수구에 설치되었다.

- 총문 (そうもん) - 저택, 성곽, 사찰 등의 바깥 울타리에 있는 정문. 대문(おおもん)이라고도 불린다.

- 어수전문 (ごしゅでんもん) - 어수전의 문. 문이 단청으로 칠해져 있어 붉은 문(あかもん)이라고 불린다.

- 삼문 (さんもん) - 사찰의 정면에 열려 있다. 산문이라고도 쓴다.

- 종루문 (しょうろうもん) - 또는, 종문(しょうもん). 사찰의 삼문과 종루가 일체가 된 문.

- 남대문 (なんだいもん) - 불교 사찰 등에서 남쪽에 면한 정문.

- 동대문 (とうだいもん) - 사찰 등의 동쪽에 면한 문.

- 인왕문 (におうもん) - 사찰의 누문에 금강역사상 (인왕)을 둔 문.

- 중문 (ちゅうもん) - 사찰에서 회랑으로 둘러싸인 사역의 정문. 혹은 노지에서 안노지와 밖노지의 경계에 있는 문.

- 신문 (しんもん) - 신사에 설치되는 문.

- 수신문 (ずいしんもん、ずいじんもん) - 신문 중 좌우에 수신을 둔 문.

- 영문 (えいもん) - 병영지 · 진영지의 문.

2. 1. 일반적인 문의 종류

누문(楼門)은 2층 건물로 1층에는 처마만 있고, 최상층에 지붕을 가진 문을 말한다. 원래는 이중문도 누문이라고 불렀으나, 현재는 2중 지붕의 유무에 따라 누문과 이중문으로 분류된다.[4] 이중문 (二重門)은 각 층에 지붕을 덮은 형태이다.동문 (棟門)은 문주 2개에 맞배지붕을 얹은 것으로, 지주가 없다. 누각문 (櫓門)은 상부에 누각을 가진 성문으로, 성의 석축 위에 다문루나 다중의 누각을 건설하거나 누문 형태로 만들어진다.[5] 약의문 (薬医門)은 경주에서 지주까지를 포괄하는 지붕을 가지며, 원래 공가나 무가 저택의 정문 등에 사용되었으나, 의가의 문으로 사용되면서 이 이름이 붙었다.

관목문 (冠木門)은 문주에 가로대를 건 것이다. 에도시대에는 평문을, 메이지 시대 이후에는 지붕이 없는 문을 가리키는 경우가 많다.[6] 병중문(塀重門)은 가로대가 없는 관목문으로, 침전조의 중문 회랑이 간략화되어 담이 되었을 때 새롭게 만들어졌다.

고려문 (高麗門)은 맞배지붕을 가지고 지주에 작은 지붕을 설치한 것으로, 임진왜란이 일어난 1590년대에 성문으로 만들어졌다. 약의문을 간략화한 문이다.[6]

상토문(上土門)은 동문의 지붕을 경사가 적은 지붕(평지붕)으로 하고 흙을 올린 것으로, 양토문, 안토문이라고도 한다.

당문(唐門)은 헤이안 시대 후기에 나타났으며, 개구부 정면을 향해 좌우에 당파풍이 있는 것을 평당문(平唐門), 앞뒤에 있는 것을 향당문(向唐門)이라고 한다. 향당문은 사각문인 경우가 많다.[4]

나가야문 (長屋門)은 나가야의 중간 부분을 문으로 한 것이며, 매문(埋門)은 토루, 담, 석축 등의 하부를 파낸 것처럼 만들어진 문으로, 주로 뒷문으로 사용되었다. 은문(かくれもん)이라고도 불린다.

2. 2. 특수 목적의 문

특수 목적의 문은 특정한 목적을 위해 설계된 문을 의미한다.

- 아기 안전문: 아기와 유아를 보호하는 안전문이다.

- 오소리 통과문: 오소리가 토끼 방지 울타리를 통과할 수 있도록 설계된 문이다.

- 성문: 성곽 도시의 문이다.

- 햄프셔 게이트(Hampshire gate)(일명 뉴질랜드 게이트, 철사 게이트 등)가 있다.

- 키싱 게이트: 산책로에 설치된 문이다.

- 라이치 게이트: 지붕이 있는 문이다.

- 몬 ''일본어:'' 문. 종교적인 도리이는 중국의 패루 (paifang), 인도의 토라나, 인도네시아의 파두락사 및 한국의 홍살문과 비교된다. ''몬''은 일본 정원에서 흔히 볼 수 있다.

- 해자: 성의 방어 시설이다.

- 레이스 게이트: 경주 트랙에서 체크 포인트로 사용되는 문이다.

- 슬립 게이트: 산책로에 설치된 문이다.

- 회전식 출입문

- 워터 게이트: 항해 가능한 수로에 있는 성의 문이다.

- 회전식 출입문

- 슬라롬 스키 게이트

- 위켓 게이트

- 교문 (こうもん) - 학교의 문. 문비는 미닫이 방식인 경우가 많다.

- 금문 (きんもん) - 황거의 문. 합어문 등.

- 주작문(すざくもん) - 주작대로에 면한 대내리의 정문.

- 나성문(らじょうもん) - 라성(도성)의 주작대로 남단에 있는 정문.

- 칙사문 (ちょくしもん) - 칙사가 사찰 참배 시 사용되는 문.

- 개선문 (がいせんもん) - 전승 등을 기념하여 광장에 세워지는 문.

- 성문 (じょうもん) - 성곽의 문. 호구에 세워졌다. 어전이나 천수각 다음으로 격식이 높은 건물로 여겨졌다.

- 대수문 (おおてもん) - 성곽의 정문으로 여겨지는 호구에 세워진 문. 정문. 추수문이라고도 쓴다.

- 농수문 (からめてもん) - 성곽의 뒷문에 해당하는 농수구에 설치되었다.

- 총문 (そうもん) - 저택, 성곽, 사찰 등의 바깥 울타리에 있는 정문. 대문(おおもん)이라고도 불린다.

- 어수전문 (ごしゅでんもん) - 어수전의 문. 문이 단청으로 칠해져 있어 붉은 문(あかもん)이라고 불린다.

- 삼문 (さんもん) - 사찰의 정면에 열려 있다. 산문이라고도 쓴다.

- 종루문 (しょうろうもん) - 또는, 종문(しょうもん). 사찰의 삼문과 종루가 일체가 된 문.

- 남대문 (なんだいもん) - 불교 사찰 등에서 남쪽에 면한 정문.

- 동대문 (とうだいもん) - 사찰 등의 동쪽에 면한 문.

- 인왕문 (におうもん) - 사찰의 누문에 금강역사상 (인왕)을 둔 문.

- 중문 (ちゅうもん) - 사찰에서 회랑으로 둘러싸인 사역의 정문. 혹은 노지에서 안노지와 밖노지의 경계에 있는 문.

- 신문 (しんもん) - 신사에 설치되는 문.

- 수신문 (ずいしんもん、ずいじんもん) - 신문 중 좌우에 수신을 둔 문.

- 영문 (えいもん) - 병영지 · 진영지의 문.

3. 한국 건축의 문

문은 기둥의 수와 그 사이에 생기는 개구부의 수에 따라 분류된다. 기둥 사이는 '간'(間)이라 하고, 개구부는 '호'(戸)라고 한다. 1간에는 반드시 1호가 생긴다. 예를 들어 지온인의 삼문은 5간 3호의 2층 문이다.[4]

문의 종류는 다음과 같다.

- 사각문: 문기둥 외에 4개의 곁기둥(控柱, 히카에바시라)을 세운 문이다.

- 팔각문: 문기둥 외에 8개의 곁기둥을 세운 문이다.

- 누문(楼門): 2층 건물로, 1층에는 처마만 있고 최상층에 지붕을 가진 형태이다. 원래는 이중문도 누문이라고 불렸으나, 현재는 2중 지붕의 유무에 따라 누문과 이중문으로 구분된다.[4]

- 이중문(二重門): 2층 건물로 각 층에 지붕을 덮은 형태이다.

- 동문(棟門): 문주 2개에 맞배지붕을 얹은 것으로, 지주를 갖지 않는다.

- 누각문(櫓門): 상부에 누각을 가진 성문으로, 성의 석축 위에 다문루나 다중 누각을 건설하거나 누문 형태로 만들어진다. 중세에는 판자를 세운 울타리가 있는 대를 문 위에 얹은 형태도 있었다.[5]

- 약의문(薬医門)은 경주에서 지주까지를 포괄하는 지붕을 가지며, 원래 공가나 무가 저택의 정문 등에 사용되었으나, 의가의 문으로 사용되면서 현재의 명칭으로 불리게 되었다.

- 관목문(冠木門)은 문주에 가로대를 건 형태이다. 에도 시대에는 누각문이나 누문이 아닌 평문을 지칭했으나, 메이지 시대 이후에는 지붕이 없는 문을 가리키는 경우가 많다.[6]

- 병중문(塀重門)은 가로대가 없는 관목문으로, 침전조의 중문 회랑이 간략화되어 담이 되었을 때 새롭게 만들어진 문이다. 말과 깃대가 가로대에 닿지 않도록 하기 위해 가로대가 없어졌다고 한다.

- 고려문(高麗門)은 맞배지붕을 가지고 지주에 작은 지붕을 설치한 것으로, 임진왜란이 일어난 1590년대에 성문으로 만들어졌다. 약의문을 간략화한 형태이다.[6]

- 상토문(上土門)은 동문의 지붕을 경사가 적은 지붕(평지붕)으로 하고 흙을 올린 것으로, 양토문, 안토문이라고도 한다. 중요 문화재인 서원원 상토문이 대표적인 예시이나, 현재는 흙이 없고 檜皮葺(일본식 벚나무 껍질로 엮은 지붕)이다.

- 당문(唐門)은 헤이안 시대 후기에 나타나기 시작했으며, 개구부 정면을 향해 좌우에 당파풍이 있는 것을 평당문(平唐門), 앞뒤에 있는 것을 향당문(向唐門)이라고 한다. 향당문은 사각문인 경우가 많다.[4]

- 나가야문(長屋門)은 나가야의 중간 부분을 문으로 만든 것이다.

- 매문(埋門)은 토루, 담, 석축 등의 하부를 파낸 것처럼 만들어진 문으로, 주로 뒷문으로 사용되었으며 은문(かくれもん)이라고도 불린다.

이 외에도 다양한 종류의 관문이 존재한다.

- 교문(校門): 학교의 문으로, 미닫이 방식인 경우가 많다.

- 금문(禁門): 황거의 문 (예: 합어문)

- 주작문(朱雀門): 주작대로에 면한 대내리의 정문

- 나성문(羅城門): 라성(도성)의 주작대로 남단에 있는 정문

- 칙사문(勅使門): 칙사가 사찰 참배 시 사용되는 문

- 개선문(凱旋門): 전승 등을 기념하여 광장에 세워지는 문

- 성문(城門): 성곽의 문. 호구에 세워졌으며, 어전이나 천수각 다음으로 격식이 높은 건물로 여겨졌다.

- 대수문(大手門): 성곽의 정문으로 여겨지는 호구에 세워진 문 (정문, 추수문)

- 농수문(搦手門): 성곽의 뒷문에 해당하는 농수구에 설치된 문

- 총문(総門): 저택, 성곽, 사찰 등의 바깥 울타리에 있는 정문 (대문)

- 어수전문(御主殿門): 어수전의 문으로, 단청으로 칠해져 붉은 문(あかもん)이라고 불린다.

- 삼문(三門): 사찰의 정면에 있는 문 (산문)

- 종루문(鐘楼門): 사찰의 삼문과 종루가 일체가 된 문 (종문)

- 남대문(南大門): 불교 사찰 등에서 남쪽에 면한 정문

- 동대문(東大門): 사찰 등의 동쪽에 면한 문

- 인왕문(仁王門): 사찰의 누문에 금강역사상(인왕)을 둔 문

- 중문(中門): 사찰에서 회랑으로 둘러싸인 사역의 정문, 혹은 노지에서 안노지와 밖노지의 경계에 있는 문

- 신문(神門): 신사에 설치되는 문

- 수신문(随身門): 신문 중 좌우에 수신을 둔 문

- 영문(営門): 병영지 · 진영지의 문

3. 1. 종류

관문은 기둥을 지지하는 控柱(고주)의 수에 따라 사각문과 팔각문으로 분류되며, 이는 중층 여부와 관계없이 적용된다.[4]- 사각문: 문기둥 외에 4개의 고주를 세운 문이다.

- 팔각문: 문기둥 외에 8개의 고주를 세운 문이다.

팔각문(나라현 호류지 남대문)

누문(楼門)은 2층 건물로, 1층에는 처마만 있고 최상층에 지붕을 가진 형태이다. 원래는 이중문도 누문이라고 불렸으나, 현재는 2중 지붕의 유무에 따라 누문과 이중문으로 구분된다.[4]

이중문(二重門)은 2층 건물로 각 층에 지붕을 덮은 형태이다.

동문(棟門)은 문주 2개에 맞배지붕을 얹은 것으로, 지주를 갖지 않는다.

누각문(櫓門)은 상부에 누각을 가진 성문으로, 성의 석축 위에 다문루나 다중 누각을 건설하거나 누문 형태로 만들어진다. 중세에는 판자를 세운 울타리가 있는 대를 문 위에 얹은 형태도 있었다.[5]

약의문(薬医門)은 경주에서 지주까지를 포괄하는 지붕을 가지며, 원래 공가나 무가 저택의 정문 등에 사용되었으나, 의가의 문으로 사용되면서 현재의 명칭으로 불리게 되었다.

관목문(冠木門)은 문주에 가로대를 건 형태이다. 에도 시대에는 누각문이나 누문이 아닌 평문을 지칭했으나, 메이지 시대 이후에는 지붕이 없는 문을 가리키는 경우가 많다.[6]

병중문(塀重門)은 가로대가 없는 관목문으로, 침전조의 중문 회랑이 간략화되어 담이 되었을 때 새롭게 만들어진 문이다. 말과 깃대가 가로대에 닿지 않도록 하기 위해 가로대가 없어졌다고 한다.

고려문(高麗門)은 맞배지붕을 가지고 지주에 작은 지붕을 설치한 것으로, 임진왜란이 일어난 1590년대에 성문으로 만들어졌다. 약의문을 간략화한 형태이다.[6]

상토문(上土門)은 동문의 지붕을 경사가 적은 지붕(평지붕)으로 하고 흙을 올린 것으로, 양토문, 안토문이라고도 한다. 중요 문화재인 서원원 상토문이 대표적인 예시이나, 현재는 흙이 없고 檜皮葺(일본식 벚나무 껍질로 엮은 지붕)이다.

당문(唐門)은 헤이안 시대 후기에 나타나기 시작했으며, 개구부 정면을 향해 좌우에 당파풍이 있는 것을 평당문(平唐門), 앞뒤에 있는 것을 향당문(向唐門)이라고 한다. 향당문은 사각문인 경우가 많다.[4]

나가야문(長屋門)은 나가야의 중간 부분을 문으로 만든 것이다.

매문(埋門)은 토루, 담, 석축 등의 하부를 파낸 것처럼 만들어진 문으로, 주로 뒷문으로 사용되었으며 은문(かくれもん)이라고도 불린다.

이 외에도 다양한 종류의 관문이 존재한다.

- 교문(校門): 학교의 문으로, 미닫이 방식인 경우가 많다.

- 금문(禁門): 황거의 문 (예: 합어문)

- 주작문(朱雀門): 주작대로에 면한 대내리의 정문

- 나성문(羅城門): 라성(도성)의 주작대로 남단에 있는 정문

- 칙사문(勅使門): 칙사가 사찰 참배 시 사용되는 문

- 개선문(凱旋門): 전승 등을 기념하여 광장에 세워지는 문

- 성문(城門): 성곽의 문. 호구에 세워졌으며, 어전이나 천수각 다음으로 격식이 높은 건물로 여겨졌다.

- 대수문(大手門): 성곽의 정문으로 여겨지는 호구에 세워진 문 (정문, 추수문)

- 농수문(搦手門): 성곽의 뒷문에 해당하는 농수구에 설치된 문

- 총문(総門): 저택, 성곽, 사찰 등의 바깥 울타리에 있는 정문 (대문)

- 어수전문(御主殿門): 어수전의 문으로, 단청으로 칠해져 붉은 문(あかもん)이라고 불린다.

- 삼문(三門): 사찰의 정면에 있는 문 (산문)

- 종루문(鐘楼門): 사찰의 삼문과 종루가 일체가 된 문 (종문)

- 남대문(南大門): 불교 사찰 등에서 남쪽에 면한 정문

- 동대문(東大門): 사찰 등의 동쪽에 면한 문

- 인왕문(仁王門): 사찰의 누문에 금강역사상(인왕)을 둔 문

- 중문(中門): 사찰에서 회랑으로 둘러싸인 사역의 정문, 혹은 노지에서 안노지와 밖노지의 경계에 있는 문

- 신문(神門): 신사에 설치되는 문

- 수신문(随身門): 신문 중 좌우에 수신을 둔 문

- 영문(営門): 병영지 · 진영지의 문

3. 2. 특징

문은 기둥의 수와 그 사이에 생기는 개구부의 수에 따라 분류된다. 기둥 사이는 '간'(間, 켄)이라 하고, 개구부는 '호'(戸, 코)라고 한다. 1간에는 반드시 1호가 생긴다. 예를 들어 지온인의 삼문은 5간 3호의 2층 문이다.[4]문의 종류는 다음과 같다.

- 누문(楼門): 2층 건물로 1층에는 처마만 있고, 최상층에 지붕을 가진 문이다.[4]

- 이중문 (二重門): 2층 건물로 각 층에 지붕을 덮은 문이다.

- 동문 (棟門): 문주 2개에 맞배지붕을 얹은 문이다.

- 누각문 (櫓門): 상부에 누각을 가진 성문이다.[5]

- 약의문 (薬医門): 경주에서 지주까지를 포괄하는 지붕을 가진다.

- 관목문 (冠木門): 문주에 가로대를 건 문이다. 메이지 시대 이후에는 지붕이 없는 문을 가리키는 경우가 많다.[6]

- 병중문(塀重門): 가로대가 없는 관목문이다.

- 고려문 (高麗門): 맞배지붕을 가지고 지주에 작은 지붕을 설치한 문이다. 1590년대 성문으로 만들어졌다.[6]

- 상토문 (上土門): 동문의 지붕을 경사가 적은 지붕(평지붕)으로 하고 흙을 올린 것이다.

- 당문(唐門): 헤이안 시대 후기에 나타났다. 개구부 정면을 향해 좌우에 당파풍이 있는 것을 평당문(平唐門), 앞뒤에 있는 것을 향당문(向唐門)이라고 한다.[4]

- 나가야문 (長屋門): 나가야의 중간 부분을 문으로 한 것이다.

- 매문(埋門): 토루, 담, 석축 등의 하부를 파낸 것처럼 만들어진 문이다.

4. 기타

- 귀문・뒤귀문

- 지옥문

5. 관련 용어

6. 비유적 표현

웃는 문에는 복이 온다는 속담이 있다. 문에 들어간다는 표현은 관직에 나아감을 비유적으로 이르는 말이다. 문을 두드린다는 표현은 어떤 일의 실마리를 잡을 만한 단서를 찾는 행위를 비유적으로 이른다.

문전성시는 '찾아오는 사람이 많아 집 앞이 시장과 같다'는 뜻으로, 권세가 있거나 부자가 되어 집 문 앞이 방문객으로 붐빈다는 것을 비유한다. 문전작라는 문전성시와 비슷한 표현이다.

문전의 아이는 배우지 않아도 경을 읽는다는 속담은, 늘 보고 듣는 것이 글 읽는 것뿐인 집 아이는 자연스럽게 글 읽는 것을 배운다는 말이다.

문호 개방은 다른 나라나 민족에게 문호를 열어 교류를 허락함을 뜻한다. 문밖 출입은 성 안팎으로 드나듦을 의미한다.

참조

[1]

웹사이트

gate {{!}} Origin and meaning of gate by Online Etymology Dictionary

https://www.etymonli[...]

2019-04-20

[2]

웹사이트

GATE {{!}} meaning in the Cambridge English Dictionary

https://dictionary.c[...]

2019-04-20

[3]

웹사이트

Hardware 101: Gate Latches

https://www.gardenis[...]

2016-11-17

[4]

서적

古建築の細部意匠

大河出版

1972

[5]

문서

一遍上人絵伝

[6]

서적

城のつくり方図典

小学館

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com