라친카

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

라친카는 벨라루스어를 표기하기 위해 사용되는 라틴 문자 기반의 표기법을 의미한다. 16세기부터 벨라루스어 텍스트의 라틴어 번역에 사용되었으며, 17세기에는 벨라루스 가톨릭 신자들 사이에서 키릴 문자와 함께 사용되었다. 19세기에는 일부 작가들이 벨라루스어 작품에 라틴 문자를 사용했으며, 20세기 초에는 인쇄물에 다시 사용되기 시작했다. 1920년대에는 라틴 문자로의 문법 전환 시도가 있었으나 거부되었고, 1920년부터 1939년까지 서벨라루스에서 정치적인 이유로 사용되기도 했다. 제2차 세계 대전 이후에는 서유럽과 아메리카의 벨라루스 디아스포라를 중심으로 사용되었으며, 1962년에는 새로운 라틴 알파벳이 제안되었다. 현재는 포스터, 배지, 일부 책, 온라인 매체 등에 드물게 사용되고 있으며, 2000년에는 키릴 벨라루스어 체계의 공식 음역으로 라친카와 유사한 체계가 소개되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 벨라루스어 - 벨라루스어 아랍 문자

벨라루스어 아랍 문자는 16세기부터 20세기까지 벨라루스어와 폴란드어 표기에 사용된 아랍 문자 체계로, 아랍어에 없는 벨라루스어 소리를 위해 페르시아 문자 차용 또는 새로운 글자를 추가하여 키릴 문자, 라틴 문자와 함께 사용되었다. - 벨라루스어 - 타라슈케비차

타라슈케비차는 브라니슬라우 타라슈케비치가 제안한 벨라루스어 철자법으로, 1933년 개혁 이후 사용이 중단되었으나 서벨라루스와 해외에서 지속적으로 사용되었고, 페레스트로이카 이후 벨라루스에서 부활하여 나르카마우카와 함께 쓰이며, 러시아어 영향을 배제하고 벨라루스어 고유 특징을 보존하려는 경향을 보이는 철자법이다. - 로마자 - 아이슬란드어 알파벳

아이슬란드어 알파벳은 아큐트 악센트 문자, Ðð, Þþ, Ææ, Öö를 포함한 32개의 라틴 문자로 구성되며, Þ와 Ð는 아이슬란드어 고유 문자이고, C, Q, W, Z는 외래어에서만 쓰이며, 모음은 장모음과 단모음으로 나뉜다. - 로마자 - 프락투어

프락투어는 16세기 초 막시밀리안 1세 시대에 디자인된 블랙 레터 서체로, 독일어권에서 널리 사용되었으며 민족주의와 낭만주의 부흥 시기 안티콰체와의 논쟁을 겪었고, 현재는 장식적 용도로 사용된다.

2. 역사

16세기에는 벨라루스어 키릴 문자 텍스트의 첫 라틴어 번역이 등장했다. 이는 폴란드어 및 라틴어 텍스트에 루테니아어를 인용하면서 나타났으며, 표준화되지는 않았다. 17세기에는 벨라루스 가톨릭 신자들이 점차 라틴 문자를 사용하기 시작했지만, 여전히 키릴 문자와 함께 사용하는 경우가 많았다.

18세기에는 현대 벨라루스 드라마와 같은 일부 문학 작품에서 라틴 문자가 키릴 문자와 함께 사용되었다. 19세기에는 폴란드 문화적 배경을 가진 일부 작가들이 벨라루스어 작품에서 라틴 문자를 사용했다. 특히 얀 차초트, 파울루크 바흐림, 빈첸트 두닌-마르친키에비치, 프란치스학 바후셰비치, 아담 후리노비치가 라틴 문자를 사용했다. 혁명적 민주주의자 카스투스 칼리노우스키는 그의 신문 ''농민의 진실'' (무지츠카야 프라브다/Mużyckaja praudabe)에서 라틴 문자만 사용했다.

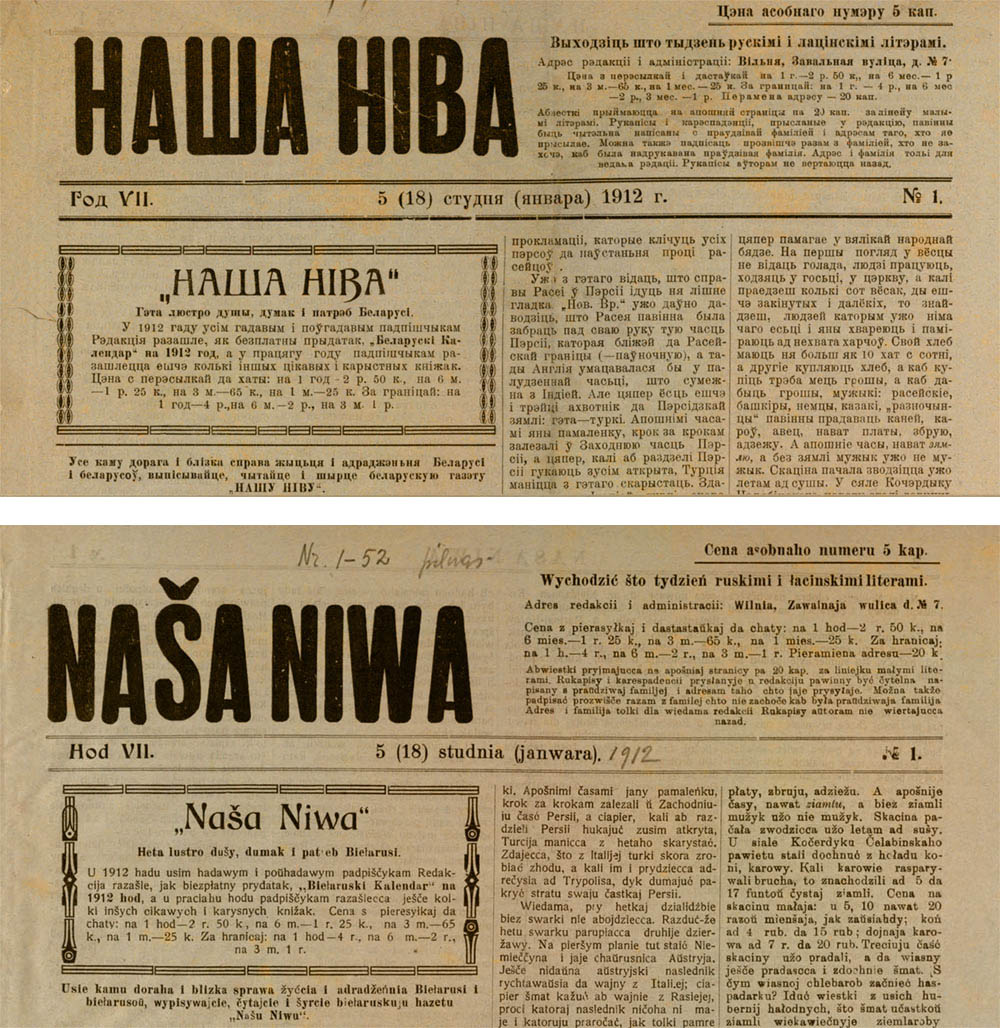

20세기 초, 벨라루스어 인쇄물에 라틴 문자가 다시 사용되기 시작했다. 1906년에는 ''나샤 돌라''와 ''나샤 니바'' 신문이 키릴 문자와 라틴 문자로 동시에 발행되었다. 치오트카는 ''벨라루스 바이올린'', ''자유를 향한 세례'' 등의 시집과 ''벨라루스 아이들을 위한 첫 번째 읽기'' 교과서를 라친카로 출판했다. 얀카 쿠팔라의 시집 ''거문고 연주자''(1910)도 라친카로 출판되었다.

1920년대 벨라루스 소비에트 사회주의 공화국에서는 즈미체르 질루노비치 등이 벨라루스어 문법을 라틴 문자로 전환하는 방안을 제안했으나, 바츨라우 라스토우스키를 포함한 벨라루스어 언어학자들은 이를 거부했다.

1920년부터 1939년까지 서벨라루스에서는 정치적인 이유로 수정된 라틴 문자 사용이 재도입되었다. 브라니슬라우 타라슈케비치의 "Biełaruskaja hramatyka dla škoł"(1918)는 Łacinka의 이 특정 변형을 사용했다. 1941년부터 1944년까지 독일 점령 벨라루스 영토와 프라하의 벨라루스 디아스포라에서도 라틴 문자가 사용되었다.

제2차 세계 대전 이후, 서유럽과 아메리카의 벨라루스 디아스포라를 중심으로 라틴 문자가 가끔 사용되었다. 1962년 얀 스탄케비치는 새로운 벨라루스 라틴 알파벳을 제안했다.

2. 1. 16세기 ~ 19세기

16세기에는 벨라루스어 키릴 문자 텍스트의 첫 라틴어 번역이 등장했다. 이는 폴란드어 및 라틴어 텍스트에 루테니아어(고대 벨라루스어)를 인용하면서 나타났으며, 표준화되지는 않았다. 17세기에는 벨라루스 가톨릭 신자들이 점차 라틴 문자를 사용하기 시작했지만, 여전히 키릴 문자와 함께 사용하는 경우가 많았다.18세기에는 현대 벨라루스 드라마와 같은 일부 문학 작품에서 라틴 문자가 키릴 문자와 함께 사용되었다. 19세기에는 폴란드 문화적 배경을 가진 일부 작가들이 벨라루스어 작품에서 라틴 문자를 사용했다. 특히 얀 차초트(Jan Čačot), 파울루크 바흐림, 빈첸트 두닌-마르친키에비치(Vincent Dunin-Marcinkievič), 프란치스학 바후셰비치, 아담 후리노비치가 라틴 문자를 사용했다. 혁명적 민주주의자 카스투스 칼리노우스키(Kastuś Kalinoŭski)는 그의 신문 ''농민의 진실(Peasants’ Truth)'' (무지츠카야 프라브다/Mużyckaja praudabe)에서 라틴 문자만 사용했다.

2. 2. 20세기 초 ~ 현재

20세기 초, 벨라루스어 인쇄물에 라틴 문자가 다시 사용되기 시작했다. 1906년에는 ''나샤 돌라''와 ''나샤 니바'' 신문이 키릴 문자와 라틴 문자로 동시에 발행되었다. 치오트카는 ''벨라루스 바이올린'', ''자유를 향한 세례'' 등의 시집과 ''벨라루스 아이들을 위한 첫 번째 읽기'' 교과서를 라친카로 출판했다. 얀카 쿠팔라의 시집 ''거문고 연주자''(1910)도 라친카로 출판되었다.1920년대 벨라루스 소비에트 사회주의 공화국에서는 즈미체르 질루노비치 등이 벨라루스어 문법을 라틴 문자로 전환하는 방안을 제안했으나, 바츨라우 라스토우스키를 포함한 벨라루스어 언어학자들은 이를 거부했다.

1920년부터 1939년까지 서벨라루스에서는 정치적인 이유로 수정된 라틴 문자 사용이 재도입되었다. 브라니슬라우 타라슈케비치의 "Biełaruskaja hramatyka dla škoł"(1918)는 Łacinka의 이 특정 변형을 사용했다. 1941년부터 1944년까지 독일 점령 벨라루스 영토와 프라하의 벨라루스 디아스포라에서도 라틴 문자가 사용되었다.

제2차 세계 대전 이후, 서유럽과 아메리카의 벨라루스 디아스포라를 중심으로 라틴 문자가 가끔 사용되었다. 1962년 얀 스탄케비치는 새로운 벨라루스 라틴 알파벳을 제안했다.

현재 라친카는 포스터, 배지 등에서 드물게 사용되며, 일부 책들이 라친카로 출판되고 있다. 온라인 매체 ''나샤 니바''는 라친카 버전 웹사이트를 제공한다. 2021년 말에는 라틴 문자를 기반으로 한 벨라루스어 위키백과인 Biełaruskaja Wikipedyja łacinkaj의 VK 프로젝트가 시작되었다.

3. 알파벳

폴란드어 알파벳에 기반을 두고 있으며, 몇 가지 추가적인 문자와 발음 구별 부호를 포함한다. 키릴 문자와의 대응 관계는 아래 표와 같다.

3. 1. 라친카-키릴 문자 대조표

wikitable

3. 2. 특징

라친카는 키릴 문자를 바탕으로 만들어진 문자이다. 라친카에서 키릴 문자 'е'에 해당하는 문자는 단어의 위치에 따라 'je' 또는 'ie'가 될 수 있다. 라친카에는 연성 기호가 없으며, 구개음화는 앞선 자음에 변별 기호로 표시된다.

4. 공식 지위 및 사용

2000년 11월 23일, 벨라루스 지도제작위원회와 측지학, 국영 토지 자원 공사는 키릴 벨라루스어 체계의 공식 음역으로 라친카와 유사한 체계를 소개했다.[1] 주요 차이점은 벨라루스어에서 Ńń - Nn , Ćć – Cc, Ĺĺ – Ll이며, Ł ł은 없다.

현대에 라친카는 일부 작가, 단체, 주간지 ''Naša Niva'', 저널 ''ARCHE'', 그리고 벨라루스 디아스포라의 일부 언론에서 사용된다.[1]

5. 논란 및 비판

6. 같이 보기

참조

[1]

서적

Запіскі Аддзелу Гуманітарных Навук. Кніга 2. Працы Клясы Філёлёгіі. Том 1.

Інстытут Беларускай Культуры

1928

[2]

웹사이트

Language Tag Registration Form: be-Latn

https://www.iana.org[...]

2005-04-12

[3]

뉴스

Арлоў: Беларускую лацінку павінен ведаць кожны адукаваны беларус. Радыё Свабода

https://www.svaboda.[...]

OL

2015-06-02

[4]

간행물

“Віленскі покер”: трохарфаграфічнае выданне. Беларускае Радыё РАЦЫЯ

https://www.racyja.c[...]

[5]

간행물

Alhierd Bacharevič. VIERŠY. 2022. VESNA BOOKS / ВЫДАВЕЦТВА ВЯСНА

https://www.medioq.c[...]

2022-01-31

[6]

간행물

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej identyfikatorem ISBN 978-83-67937-31-3

https://www.e-isbn.p[...]

[7]

간행물

Uładzimier Arłou, Śvieciacca vokny dy nikoha za jimi

https://kamunikat.sh[...]

[8]

웹사이트

Biełaruskaja Wikipedyja łacinkaj

https://vk.com/belwi[...]

[9]

뉴스

«Naša Niva» łacinkaj

https://nashaniva.co[...]

[10]

뉴스

Падарунак «НН» да Дня роднай мовы: ад сёння вы можаце чытаць нас лацінкай

https://nashaniva.co[...]

Наша Ніва

2023-02-21

[11]

뉴스

Padarunak «NN» da Dnia rodnaj movy: ad siońnia vy možacie čytać nas łacinkaj

https://nashaniva.co[...]

Naša Niva

2023-02-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com