힙실로포돈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

힙실로포돈은 백악기에 살았던 작은 조반류 공룡으로, 1849년 영국 와이오브섬에서 처음 발견되었다. 토머스 헨리 헉슬리는 힙실로포돈 폭시라는 종으로 명명했으며, 이구아노돈과 관련된 이구아노돈과로 분류했다. 힙실로포돈은 두 발로 걷는 초식 공룡으로, 가볍고 긴 다리를 가지고 있어 달리기에 적합했다. 힙실로포돈의 화석은 영국 와이트 섬에서 주로 발견되며, 2009년 이후 유럽 대륙에서 발견된 화석은 다른 종으로 분류되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 토머스 헨리 헉슬리가 명명한 분류군 - 바위너구리목

바위너구리목은 아프리카와 중동의 바위 지대에 사는 포유류로, 토끼와 비슷하게 생겼지만 코끼리, 해우류와 친척이며, 땀샘이 많은 발로 바위 지형을 이동하고, 체온 조절이 어려워 파충류 같은 행동을 보이며, 특이한 치아와 위를 가진 초식 동물이다. - 토머스 헨리 헉슬리가 명명한 분류군 - 메갈로사우루스과

메갈로사우루스과는 쥐라기에 번성한 대형 육식 공룡 분류군으로, 길고 낮은 두개골과 넓은 분포를 특징으로 하지만 쥐라기-백악기 경계에서 멸종한 것으로 보인다. - 1869년 기재된 화석 분류군 - 오르니토케이루스

오르니토케이루스는 백악기 초기에 살았던 익룡의 한 속으로, 19세기 케임브리지 그린샌드에서 발견된 화석을 기반으로 명명되었으며 현재는 모식종인 오르니토케이루스 시무스만이 유효한 종으로 여겨진다. - 1869년 기재된 화석 분류군 - 라브도돈

라브도돈은 백악기 유럽에서 서식한 초식 공룡으로, 여러 종이 알려져 있으며 프랑스 남부와 스페인 동부에서 화석이 발견되었고, 섬 왜소증이 아닌 대륙 거대화의 사례로 추정되며, 육식 공룡에게 포식당했을 가능성이 있고 다큐멘터리 "다이너소어 플래닛"에 등장하기도 했다. - 조각하목 - 드리오사우루스

쥐라기 후기 북아메리카에 서식한 드리오사우루스는 긴 목과 다리, 각질 부리를 가진 최대 3m 크기의 조각류 공룡으로, 모리슨 층 등 다양한 지역에서 화석이 발견되었으며, 1894년에 'Dryosaurus altus'로 재분류되었다. - 조각하목 - 이구아노돈

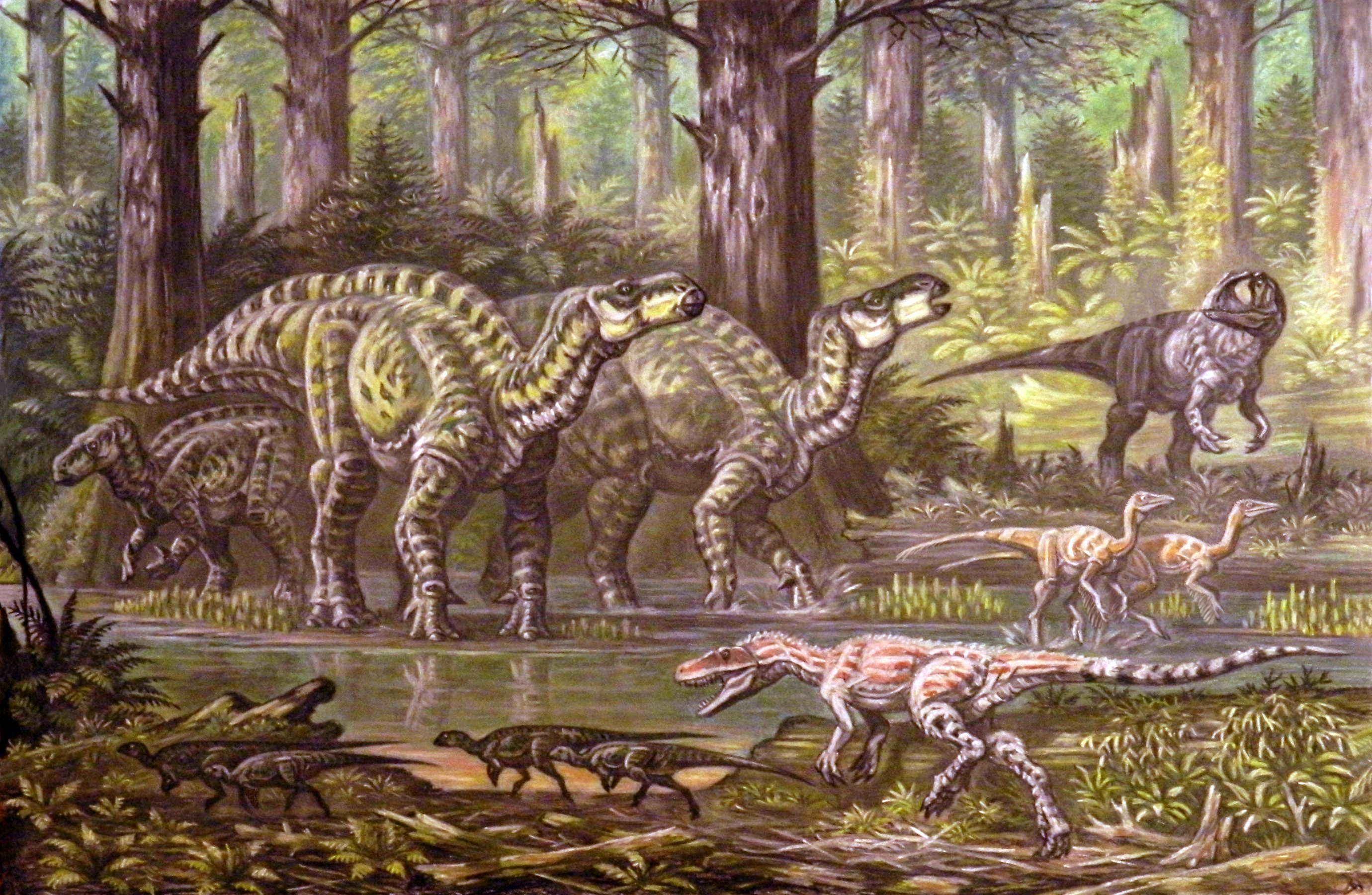

이구아노돈은 백악기 전기 유럽, 북아메리카, 아프리카, 아시아 등지에 서식했던 몸길이 7~9m의 대형 초식 공룡으로, 엄지손가락 가시와 질긴 식물을 씹는 턱 구조를 가졌으며, 1822년 이빨 화석 발견 이후 연구가 진행되어 현재 두 종이 유효한 것으로 인정된다.

2. 발견 및 역사

1849년, 와이오브섬 남서 해안의 카울리즈 친(Cowleaze Chine)에서 웨섹스 형성군(Wessex Formation)의 노두를 통해 ''힙실로포돈''(Hypsilophodon)의 첫 번째 표본인 Mantell-Bowerbank 블록이 발견되었다.[1][2] 이 표본은 제임스 스콧 보어뱅크(James Scott Bowerbank)와 기디언 만텔(Gideon Mantell)에게 나뉘어 전달되었고, 이후 리처드 오웬(Richard Owen)은 이 표본을 어린 ''이구아노돈(Iguanodon)''으로 분류하였다.[1][2]

1867년, 토머스 헨리 헉슬리(Thomas Henry Huxley)는 표본의 척추와 중족골을 ''이구아노돈''의 것들과 비교하여, 이것이 완전히 다른 동물임을 주장했다.[2] 1869년, 헉슬리는 윌리엄 폭스(고생물학자)(William Fox (palaeontologist))가 발견한 두개골 화석을 바탕으로 ''힙실로포돈 폭시''(Hypsilophodon foxii)라는 새로운 종을 명명했다.[8][5][3][4] 헉슬리는 ''이구아노돈''과는 다른 독특한 치아 배열과 무치열 상악골에 주목하며, 이 표본이 ''이구아노돈''과는 구별되는 동물이라고 결론내렸다.[2][3] 모식 표본은 폭스의 두개골(현재 런던 자연사 박물관(Natural History Museum, London) NHMUK PV R 197)이었다.[8][5]

헉슬리는 ''힙실로포돈''을 분류(taxonomy (biology))했으며, ''이구아노돈'' 및 ''하드로사우루스(Hadrosaurus)''와 관련된 이구아노돈과(Iguanodontidae)에 속하는 것으로 간주했다.[6] 속명은 현존하는 초식성 도마뱀 ''힙실로푸스(Hypsilophus)''의 이름을 따서 "''힙실로푸스''-치아"를 의미한다.[8][7] 종명(specific name (zoology)) ''폭시''(foxii)는 폭스에게 경의를 표하는 것이다.[2][5]

윌리엄 보이드 도킨스(William Boyd Dawkins)와 해리 실리(Harry Seeley) 등은 헉슬리의 주장을 지지했지만,[9][10] 폭스는 헉슬리의 제안을 거부하고 자신의 두개골을 오웬에게 넘겼다.[2][9] 존 휘태커 헐크(John Whitaker Hulke)는 와이오브섬에서 더 많은 자료를 확보하여 연구한 결과, 1874년 ''힙실로포돈''이 ''이구아노돈''과 관련된 구별되는 속이라고 결론 내렸다.[2][9][10] 1882년, 헐크는 힙실로포돈의 골학에 대한 연구를 발표하며 힙실로포돈의 독립적인 속으로서의 지위를 확고히 했다.[11]

2. 1. 최초 표본과 논쟁

1849년, 와이오브섬 남서 해안의 카울리즈 친(Cowleaze Chine)에서 웨섹스 형성군(Wessex Formation)의 노두를 통해 ''힙실로포돈''(Hypsilophodon)의 첫 번째 표본인 Mantell-Bowerbank 블록이 발견되었다.[1][2] 이 표본은 제임스 스콧 보어뱅크(James Scott Bowerbank)와 기디언 만텔(Gideon Mantell)에게 나뉘어 전달되었고, 이후 리처드 오웬(Richard Owen)은 이 표본을 어린 ''이구아노돈(Iguanodon)''으로 분류하였다.[1][2]1867년, 토머스 헨리 헉슬리(Thomas Henry Huxley)는 표본의 척추와 중족골을 ''이구아노돈''의 것들과 비교하여, 이것이 완전히 다른 동물임을 주장했다.[2] 1869년, 헉슬리는 윌리엄 폭스(고생물학자)(William Fox (palaeontologist))가 발견한 두개골 화석을 바탕으로 ''힙실로포돈 폭시''(Hypsilophodon foxii)라는 새로운 종을 명명했다.[8][5][3][4] 헉슬리는 ''이구아노돈''과는 다른 독특한 치아 배열과 무치열 상악골에 주목하며, 이 표본이 ''이구아노돈''과는 구별되는 동물이라고 결론내렸다.[2][3] 모식 표본은 폭스의 두개골(현재 런던 자연사 박물관(Natural History Museum, London) NHMUK PV R 197)이었다.[8][5]

헉슬리는 ''힙실로포돈''을 분류(taxonomy (biology))했으며, ''이구아노돈'' 및 ''하드로사우루스(Hadrosaurus)''와 관련된 이구아노돈과(Iguanodontidae)에 속하는 것으로 간주했다.[6] 속명은 현존하는 초식성 도마뱀 ''힙실로푸스(Hypsilophus)''의 이름을 따서 "''힙실로푸스''-치아"를 의미한다.[8][7] 종명(specific name (zoology)) ''폭시''(foxii)는 폭스에게 경의를 표하는 것이다.[2][5]

윌리엄 보이드 도킨스(William Boyd Dawkins)와 해리 실리(Harry Seeley) 등은 헉슬리의 주장을 지지했지만,[9][10] 폭스는 헉슬리의 제안을 거부하고 자신의 두개골을 오웬에게 넘겼다.[2][9] 존 휘태커 헐크(John Whitaker Hulke)는 와이오브섬에서 더 많은 자료를 확보하여 연구한 결과, 1874년 ''힙실로포돈''이 ''이구아노돈''과 관련된 구별되는 속이라고 결론 내렸다.[2][9][10] 1882년, 헐크는 힙실로포돈의 골학에 대한 연구를 발표하며 힙실로포돈의 독립적인 속으로서의 지위를 확고히 했다.[11]

2. 2. 후속 연구

레지날드 월터 후울리는 이후 힙실로포돈 표본을 추가로 발견했다.[22] 1905년, 프란츠 노프차 남작은 ''힙실로포돈''에 대한 연구를 발표했고,[12] 1936년에는 윌리엄 엘긴 스윈턴이 영국 자연사 박물관에 힙실로포돈 복원 골격을 전시했다.[13][14] 알려진 대부분의 ''힙실로포돈'' 표본은 1849년에서 1921년 사이에 발견되었으며, 자연사 박물관에 소장되어 있다.[22]피터 M. 갤턴은 1960년대부터 힙실로포돈에 대한 현대적인 연구를 주도했다.[15] 그는 제임스 A. 젠슨과 함께 1975년에 왼쪽 넙다리뼈(AMNH 2585)를 간단히 설명했고, 1979년에는 이 표본을 바탕으로 ''힙실로포돈 위란디''(Hypsilophodon wielandi)라는 새로운 종을 명명했다.[16][17] 이 표본은 1900년 미국 사우스다코타의 블랙힐스에서 발견되었다.[16][17] 그러나 갤턴은 2009년에 이 종의 무효성을 자세히 설명하며, ''H. 폭시''와 ''오로드로메우스 마켈라이''(Orodromeus makelai)에서 모두 변동적이어서 이 종이 의문명이라고 지적했다.[8] 그는 이 종이 제피로사우루스에 속할 수 있다고 추측했다.[8]

과거에는 남부 영국 본토, 포르투갈, 스페인 등지에서 발견된 화석도 ''힙실로포돈''으로 분류되었으나,[8] 2009년 갤턴은 영국 본토에서 발견된 표본은 불확정적이거나 ''발도사우루스''에 속하며, 유럽 나머지 지역에서 발견된 화석은 관련은 있지만 다른 종에 속한다고 결론 내렸다.[8] 이에 따라 현재는 와이트 섬에서 발견된 화석만이 유일하게 진정한 ''힙실로포돈'' 화석으로 인정된다.[8]

3. 특징

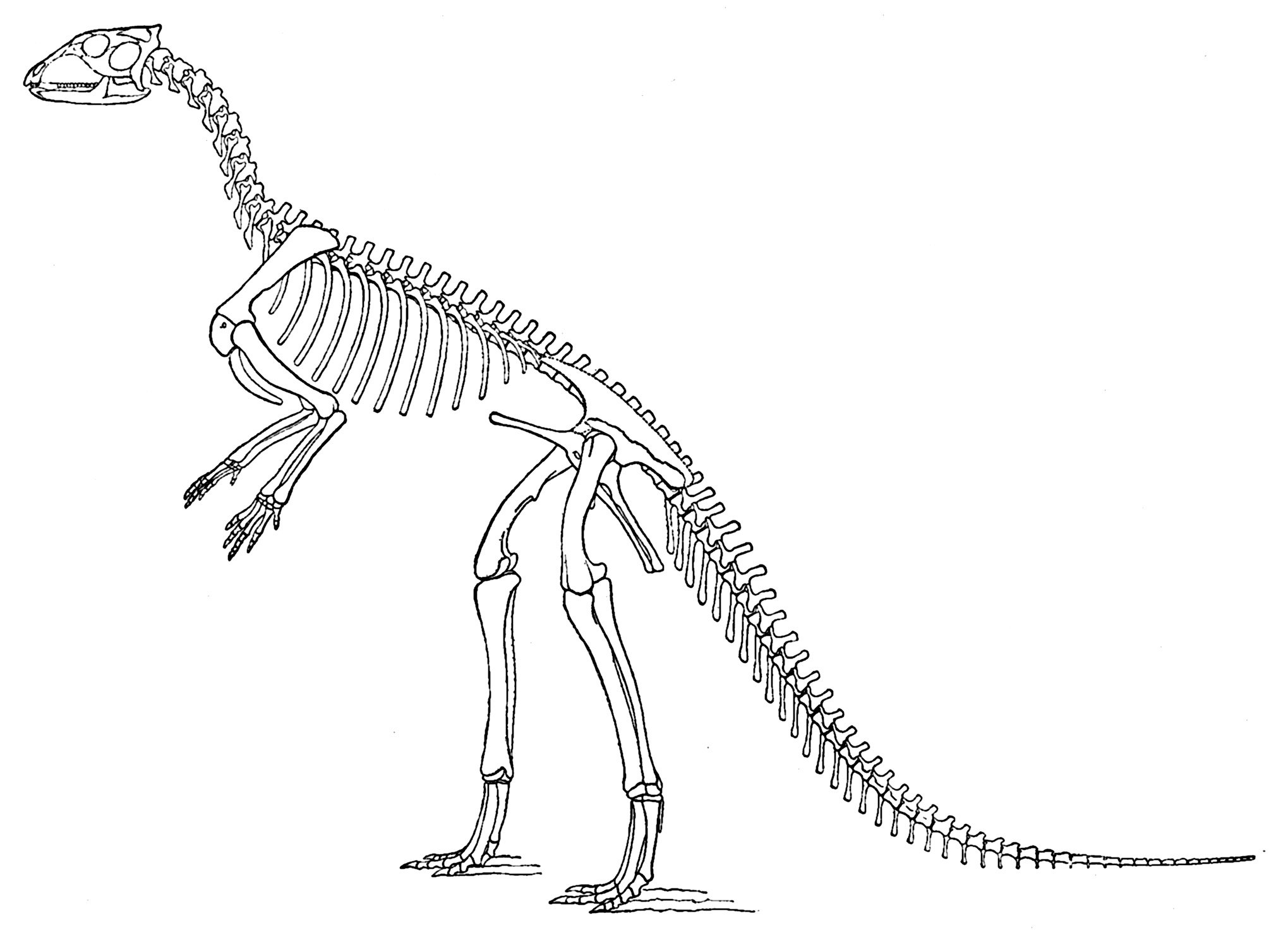

''힙실로포돈''은 비교적 작은 공룡이었지만, 콤프소그나투스만큼 작지는 않았다. ''힙실로포돈''의 최대 길이는 2.3m로 언급되는 경우가 많았지만, 2009년 갈톤은 ''힙실로포돈''의 최대 알려진 길이를 1.8m로 축소했다.[8] 가장 큰 표본은 대퇴골 길이가 202밀리미터인 NHMUK PV R 5829이다.[22] 일반적인 표본은 길이가 약 1.5m이다.[39] 2010년, 그레고리 S. 폴은 길이가 2m인 동물의 무게를 20kg으로 추정했다.[23]

대부분의 작은 공룡과 마찬가지로, ''힙실로포돈''은 두 발로 걷는 동물이었다. 몸 전체는 달리기에 적합하게 만들어졌다. 가볍고 최소화된 골격, 낮고 공기역학적 자세, 긴 다리, 밸런스를 위해 뼈가 굳어진 힘줄로 고정된 뻣뻣한 꼬리 등 수많은 해부학적 특징이 이를 뒷받침했다. 갈톤은 1974년에 이것이 조반류 중 달리기에 가장 적합한 동물 중 하나였을 것이라고 결론 내렸다.[22] 백악기에 살았음에도 불구하고, ''힙실로포돈''은 다수의 겉보기에 "원시적" 특징을 가지고 있었다. 예를 들어, 각 손에는 다섯 개의 손가락이 있었고, 각 발에는 네 개의 발가락이 있었다. ''힙실로포돈''에서 다섯 번째 손가락은 대립할 수 있어서 음식을 잡는 데 사용될 수 있었다.[22]

앞다리는 짧고 빈약하지만, 5개의 손가락을 갖추었다。 반대로 뒷다리는 길고, 기본적으로 두 발 보행을 했다. 정강이 아래가 긴 것으로 보아, 높은 주력을 가졌을 것으로 추정된다. 발가락은 4개였다. 꼬리는 골질의 결합 조직이 그물 모양으로 뻗어 있고, 막대 모양으로 굳어 있었다. 또한 전체 길이에 대한 비율이 커서, 달릴 때 이것을 사용하여 안정을 유지했을 것이라고 생각된다. 등에는 아마도 두 쌍의 장갑판이 정중선을 따라 존재했다。

부리 끝은 각질의 부리로 덮여 있어, 이것으로 식물을 뜯어 먹었다고 여겨진다。 또한 턱에는 28~30개의 볼 치아와 협낭이 있어, 먹은 식물을 씹어 부수었을 것으로 여겨진다.

가까운 친척은 땅 속에 둥지를 만들었다는 것도 알려져 있다[40]。

3. 1. 두개골 해부학

힙실로포돈의 두개골은 작고 주둥이는 삼각형 모양으로 뾰족하며 각질의 부리로 덮여 있었다.[22] 눈구멍(안와)은 매우 컸는데, 이는 발달된 시력을 시사한다.[22] 안검골은 눈구멍 지름의 절반 길이로, 상단 부분을 가렸으며, 15개의 작은 뼈판으로 이루어진 공막륜이 바깥쪽 눈 표면을 지지했다.[22] 두개골 뒤쪽은 꽤 높았고, 매우 크고 높은 협골과 방형협골이 높이 위치한 작은 관자 아래 구멍을 막고 있었다.[22]대부분의 조반류처럼 부리를 가지고 있었지만, 힙실로포돈은 위턱 앞부분인 전상악골에 5개의 뾰족한 삼각형 모양의 이빨을 가지고 있었다.[8] 위턱(상악골)에는 최대 11개, 아래턱에는 최대 16개의 부채꼴 모양 이빨이 있었다.[8][22] 턱에는 28~30개의 볼 치아와 협낭이 있어, 먹은 식물을 씹어 부수었을 것으로 여겨진다.

3. 2. 두개골 이후의 해부학

척추는 9개의 목뼈, 15개 또는 16개의 등뼈, 5개의 천추뼈와 약 48개의 꼬리뼈로 구성되어 있었다. 등과 꼬리의 대부분은 척추 꼭대기에 있는 가시를 연결하는 긴 골화된 힘줄에 의해 굳어졌다. 꼬리 척추의 아래쪽 돌기인 쉐브론도 골화된 힘줄로 연결되었지만, 이들은 더 짧고 한쪽 끝이 갈라지고 해졌으며, 날카로운 다른 쪽 끝의 지점이 다음 힘줄의 벌어지는 끝 안에 있는 다른 형태를 가졌다. 게다가, 이러한 힘줄의 반대 방향의 여러 줄이 존재하여 청어 뼈 패턴을 형성하여 꼬리 끝을 완전히 고정시켰다.[22]앞다리는 짧고 빈약하지만, 5개의 손가락을 갖추었다. 반대로 뒷다리는 길고, 기본적으로 두 발 보행을 했다. 정강이 아래가 긴 것으로 보아, 높은 주력을 가졌을 것으로 추정된다. 발가락은 4개였다. 꼬리는 골질의 결합 조직이 그물 모양으로 뻗어 있고, 막대 모양으로 굳어 있어서 달릴 때 이것을 사용하여 안정을 유지했을 것이라고 생각된다.

''힙실로포돈''의 해부학에 대한 오랫동안 지속된 오해는 그것이 갑옷을 갖추고 있었다는 것이다. 이는 1874년 헐케가 목 부위에서 뼈판을 발견한 후 처음 제안되었다.[24] 만약 그렇다면, ''힙실로포돈''은 유일하게 알려진 갑옷을 갖춘 조각류였을 것이다.[22] 갈튼이 2008년에 지적했듯이, 추정되는 갑옷은 대신 몸통에서 기원한 것으로 보이며, 늑골과 관련된 내부 늑간판의 예이다. 이것은 중간 늑골 축의 뒤쪽 끝에서 자라나 다음 늑골의 앞쪽 가장자리를 겹치는 얇은 광물화된 둥근 판으로 구성되어 있다. 이러한 판은 ''탈렌카우엔''과 ''테스켈로사우루스''에서 더 잘 알려져 있으며, 기원은 아마도 연골일 것이다.[25]

가까운 친척은 땅 속에 둥지를 만들었다는 것도 알려져 있다[40]。

4. 분류

헉슬리는 원래 ''힙실로포돈''을 이구아노돈과에 할당했다.[3] 1882년 루이 돌로는 별도의 힙실로포돈과를 명명했다.[26] 20세기 중반까지 이것이 받아들여진 분류였지만, 21세기 초 분지학적 분석을 통해 힙실로포돈과가 신조류각류 전체에서 파생된 일련의 분기군으로, 자연적이지 않은 측계통군을 형성한다는 것이 밝혀졌다.[20] 따라서 현대적 관점에서 ''힙실로포돈''은 단순한 기초 조각류이다.

2014년, 노먼은 (복잡한 역사를 고려하여 "힙실로포돈과"라는 이름을 피하며) 단계통군 힙실로포돈티아를 정의했다. ''힙실로포돈''은 ''테논토사우루스''와 랍도돈과를 포함하는 분지군의 자매 분류군으로 제안되었다.[27]

2017년 연구에서는 힙실로포돈이 조반류 내에서 더 기저적인 위치에 놓이는 것으로 제안되었다.[28]

2022년 연구와[29] 2023년 연구에서는[30] 힙실로포돈과가 다시 유효한 분류군으로 제안되었으며, 힙실로포돈과 벡티드로메우스 등이 여기에 포함되었다.

5. 고생물학

힙실로포돈은 작은 키 때문에 낮은 키의 식물을 먹었으며, 뾰족한 주둥이로 보아 어린 싹과 뿌리와 같은 양질의 식물 재료를 선호했을 것으로 보인다.[11] 턱 안쪽으로 깊숙이 위치한 이빨 구조는 음식을 씹는 데 도움이 되는 뺨이 있었음을 시사한다. 위턱과 아래턱에는 수직 능선이 있는 23~27개의 이빨이 있었는데, 아래턱의 치아 열이 바깥쪽으로 굽어 위턱의 안쪽으로 굽은 치아에 맞춰지면서 자체적으로 날카롭게 연마되는 교합이 이루어져 간단한 씹는 메커니즘을 제공했을 것이다. 거의 모든 공룡과 조반류에서 이빨은 지속적으로 교체되었으며, 힙실로포돈의 치아 간 거리는 약 2.3으로 꽤 낮아 비교적 질긴 식물을 처리할 수 있었을 것이다.

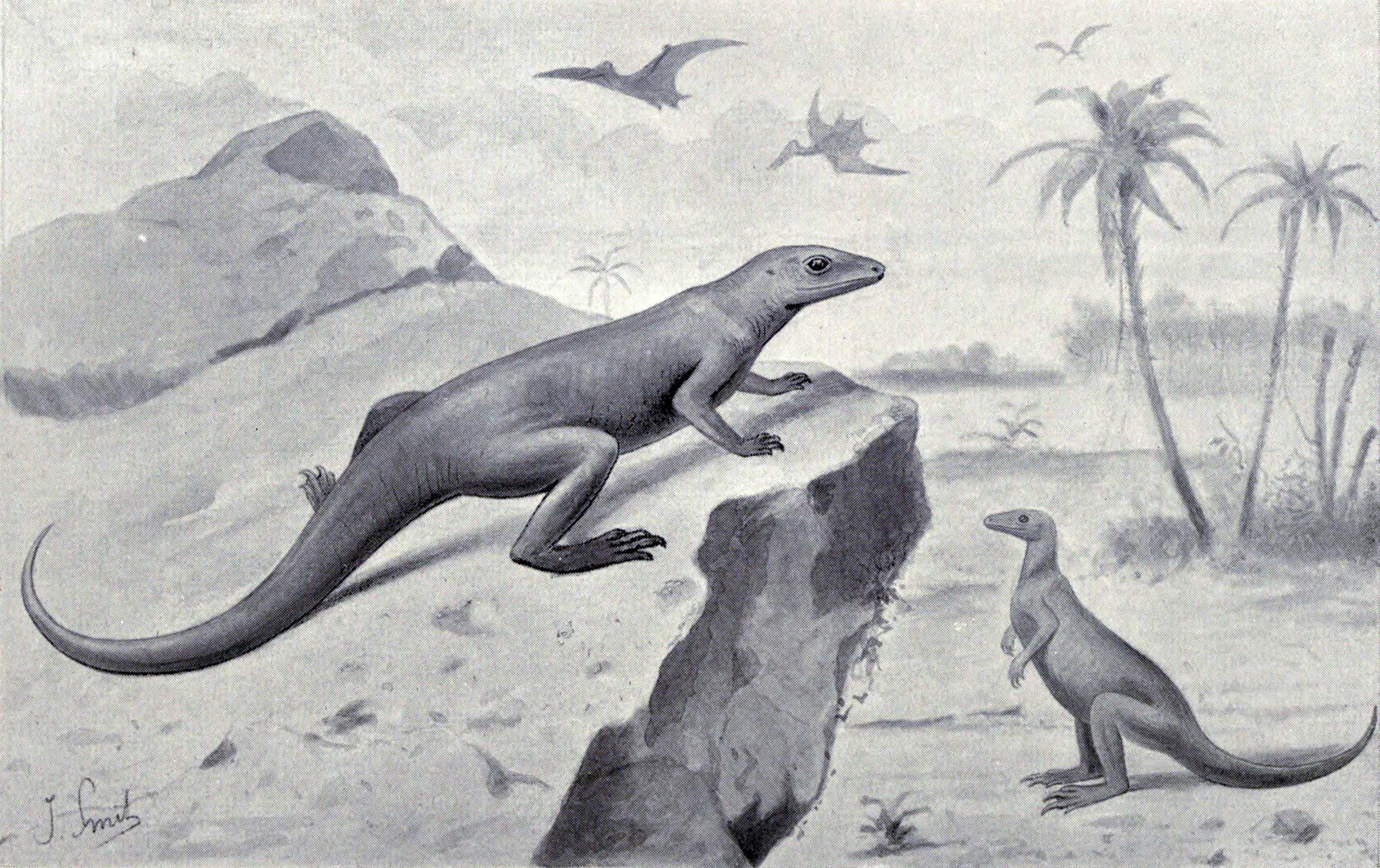

초기 고생물학자들은 힙실로포돈의 몸을 다양하게 모델링했다. 1882년 훌케는 힙실로포돈이 네 발로 걸었지만, 잡는 손을 고려할 때 바위와 나무를 오를 수 있다고 제안했다.[11] 1912년 오테니오 아벨(Othenio Abel)은 발의 첫 번째 발가락이 무지의 기능을 할 수 있다고 결론내리고 힙실로포돈이 완전한 수목 생활을 하는 동물이라고 주장했다.[31] 1936년 스윈턴은 앞으로 향하는 첫 번째 중족골이 움직일 수 있는 발가락을 가질 수 있다고 주장하며 이를 지지했다.[13] 그러나 1969년 피터 M. 갈튼은 근골격 구조 분석을 통해 몸의 자세가 수평임을 보여주었다.[36] 1971년 갈튼은 첫 번째 발가락이 잘못 재구성되었고, 발톱의 곡률이나 어깨 거들 또는 꼬리의 이동성이 등반에 적응한 것으로 볼 수 없다고 밝히며, 힙실로포돈이 두 발로 달리는 형태라고 결론지었다.[37][38]

힙실로포돈의 부모 돌봄 수준은 둥지가 발견되지 않아 정의되지 않았지만, 관련 종에서 깔끔하게 정돈된 둥지가 알려져 있어 부화 전에 어느 정도 돌봄이 있었음을 시사한다.[22] 힙실로포돈 화석은 단일 대량 사망 사건에서 축적되었을 가능성이 있어, 큰 무리로 이동했을 가능성이 제기된다.[39] 갈튼은 엉치뼈(천추) 개수 차이를 통해 성적 이형성의 가능성을 제시했다.[22]

6. 참고 문헌

wikitable

7. 각주

wikitable

참조

[1]

논문

Monograph on the fossil Reptilia of the Wealden and Purbeck formations. Part II. Dinosauria (''Iguanodon''). [Wealden]

https://archive.org/[...]

[2]

위키문헌

Contribution to the Anatomy of Hypsilophodon Foxii

[3]

위키문헌

On ''Hypsilophodon Foxii'', a new Dinosaurian from the Wealden of the Isle of Wight

[4]

논문

On the skull and bones of an ''Iguanodon''

[5]

논문

On ''Hypsilophodon'', a new genus of Dinosauria

[6]

위키문헌

On the Classification of the Dinosauria, with observations on the Dinosauria of the Trias

[7]

서적

The Great Dinosaur Discoveries

University of California Press

[8]

간행물

Notes on Neocomian (Lower Cretaceous) ornithopod dinosaurs from England - ''Hypsilophodon'', ''Valdosaurus'', "Camptosaurus", "Iguanodon" - and referred specimens from Romania and elsewhere

Genève

[9]

논문

Monograph on the fossil Reptilia of the Wealden and Purbeck formations. Supplement No. 5. Dinosauria (''Iguanodon''). [Wealden and Purbeck].

https://books.google[...]

[10]

논문

Supplemental Note on the Anatomy of ''Hypsilophodon Foxii''

https://zenodo.org/r[...]

[11]

논문

XXIV. An attempt at a complete osteology of hypsilophodon foxii; a British Wealden dinosaur

1882-01

[12]

간행물

Notes on British dinosaurs. Part I. ''Hypsilophodon''

London

[13]

간행물

Notes on the osteology of ''Hypsilophodon'', and on the family Hypsilophodontidae

[14]

간행물

A new exhibit of ''Hypsilophodon''

London

[15]

논문

'On the anatomy of the ornithischian dinosaur ''Hypsilophodon foxii'' from the Wealden (Lower Cretaceous) of the Isle of Wight, England'

University of London, King’s College, UK

[16]

논문

Hypsilophodon and Iguanodon from the Lower Cretaceous of North America

[17]

논문

Galton, P. M., & Jensen, J. A. (1979). Remains of ornithopod dinosaurs from the Lower Cretaceous of North America

http://geology.byu.e[...]

2019-06-26

[18]

논문

Dinosaurios hipsilofodóntidos (Ornithischia: Ornithopoda) en la Península Ibérica

[19]

서적

Bernissart Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems

https://archive.org/[...]

Indiana University Press

[20]

서적

The Dinosauria

https://archive.org/[...]

University of California Press

[21]

논문

Neonate dinosaurian remains and dinosaurian eggshell from the Cloverly Formation, Montana

[22]

간행물

'The ornithischian dinosaur ''Hypsilophodon'' from the Wealden of the Isle of Wight'

London

[23]

서적

The Princeton Field Guide to Dinosaurs

Princeton University Press

[24]

간행물

"Supplemental note on the anatomy of ''Hypsilophodon foxii''"

[25]

논문

The 'dermal armour' of the ornithopod dinosaur ''Hypsilophodon'' from the Wealden (Early Cretaceous: Barremian) of the Isle of Wight: a reappraisal

[26]

간행물

Première note sur les dinosaures de Bernissart

[27]

논문

On the history, osteology, and systematic position of the Wealden (Hastings group) dinosaur ''Hypselospinus fittoni'' (Iguanodontia: Styracosterna)

[28]

논문

A basal ornithopod dinosaur from the Cenomanian of the Czech Republic

https://figshare.com[...]

[29]

논문

Phylogeny of iguanodontian dinosaurs and the evolution of quadrupedality

[30]

논문

''Vectidromeus insularis'', a new hypsilophodontid dinosaur from the Lower Cretaceous Wessex Formation of the Isle of Wight, England

2023-09-13

[31]

서적

Grundzüge der Palaeobiologie der Wirbeltiere

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Nägele und Dr Sproesser

[32]

간행물

Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien

Vienna

[33]

간행물

Vor nuværende Viden om Fuglenes Afstamning

Copenhagen

[34]

서적

The Origin of Birds

Witherby

[35]

서적

Lebensbilder aus der Tierwelt der Vorzeit

Fisher

[36]

논문

"The pelvic musculature of the dinosaur ''Hypsilophodon'' (Reptilia : Ornithischia)"

Postilla

1969

[37]

논문

"''Hypsilophodon'', the cursorial nonarboreal dinosaur"

Nature

1971

[38]

논문

"The mode of life of ''Hypsilophodon'', the supposedly arboreal ornithopod dinosaur"

Lethaia

1971

[39]

간행물

A Cretaceous calamity? The Hypsilophodon Bed of the Isle of Wight, southern England

https://researchport[...]

2017-03

[40]

서적

鳥類学者 無謀にも恐竜を語る

新潮社

2018-07-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com