몰록

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

몰록은 고대 근동 지역에서 숭배되었던 신 또는 희생의 한 형태로, 그 어원은 확실하지 않으나 '다스리다'를 의미하는 셈어 어근에서 파생되었다는 설이 유력하다. 성경에서는 몰렉에게 자녀를 바치는 행위를 금지하며 솔로몬 왕의 숭배와 아하스 왕의 제물 바침에 대한 언급이 나타난다. 몰렉은 신으로 숭배되기도 하고, 희생 제의 또는 통과 의례를 지칭하는 용어로 해석되기도 하며, 유대교와 기독교에서 다양한 종교적 해석이 존재한다. 문학 작품과 예술에서도 자주 등장하며, 앨런 긴즈버그의 시에서는 미국 자본주의를 상징하는 등 다양한 의미로 사용되었다. 몰렉 신앙은 반유대주의와 연관되어 유대인에 대한 혐오와 결부되기도 하였다. 또한, 몰록이라는 이름은 도마뱀, 긴팔원숭이, 공룡의 학명으로도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 태양신 - 아톤

아톤은 아크나톤의 종교 개혁으로 이집트의 유일신으로 숭배된 태양신으로, 태양 원반의 모습과 인간이나 동물이 아닌 태양 광선 형태로 묘사된 것이 특징이다. - 태양신 - 크리슈나

크리슈나는 힌두교의 주요 신이자 비슈누의 아바타로, 《마하바라타》의 주요 인물이며 《바가바드 기타》에서 아르주나에게 가르침을 주며, 인도 전역과 동남아시아, 서구 세계에까지 널리 영향을 미친다. - 레위기 - 걸림돌

걸림돌은 신약성경에서 유래한 용어로, 죄를 유혹하거나 믿음을 잃게 만드는 원인을 비유적으로 나타내며, 가톨릭과 개신교에서 그 의미가 다르게 해석되고, 사회의 도덕적 기준을 약화시키는 행위 또한 포함할 수 있다. - 레위기 - 욤 키푸르

욤 키푸르는 유대교에서 가장 거룩한 날로, 개인과 공동체의 죄를 속죄하기 위해 금식, 기도, 회개 등의 의식을 통해 자기 성찰과 영적인 정화를 추구하는 '속죄의 날'을 의미한다.

| 몰록 | |

|---|---|

| 몰렉에 대하여 | |

| 종류 | 신 |

| 숭배 대상 | 몰렉 |

| 관련 종교 | 가나안 종교 |

| 특징 | |

| 설명 | 구약성경에 등장하는 신의 이름 |

2. 어원

"몰렉"이라는 명칭의 정확한 어원은 불분명하지만, 셈어 어근 'mlk'(다스리다)에서 파생되었다는 설이 유력하다.[2] 히브리어 '보셰트'(수치)와 같은 모음을 사용하여 '몰렉'으로 발음하게 되었다는 주장도 있다.[3]

신약성경에서도 몰렉이 언급되며, 유대인들에게는 피해야 할 이교 신으로 여겨졌다.

푸니 언어 비문에서 mlk|몰크 또는 물크xpu가 희생의 한 유형을 가리킨다는 점에 착안하여, 몰렉이 희생 제의와 관련된 용어라는 견해도 제기되었다. W. 폰 소덴과 같은 학자들은 이 용어가 "제공하다"를 의미하는 동사 ylk/wlkhe의 명사화된 사역형으로, "제공하는 행위" 또는 "제공된 것"을 의미한다고 주장한다. 반면 R. M. Kerr는 푸니와 히브리어 단어 모두 "소유하다"를 의미했던 원시 셈어 mlkhe에서 파생되었으며, 이것이 나중에 "다스리다"를 의미하게 되었다고 주장한다. 따라서 몰렉의 의미는 원래 "제공", "선물"이었고, 나중에 "희생"을 의미하게 되었다고 본다.

"몰렉"이라는 철자는 그리스어 70인역과 라틴어 불가타를 따른다.[4]

3. 성경에서의 언급

3. 1. 구약성경

구약성경에서 몰렉( מֹלֶךְ|몰렉he)은 주로 레위기와 열왕기에 등장하며, 이스라엘 백성이 몰렉에게 자녀를 바치는 행위를 금지하는 내용이 주를 이룬다. 레위기 18장 21절은 몰렉에게 자녀를 바치는 행위를 엄격하게 금지한다.[2] 마소라 본문에 따르면 몰렉이라는 단어는 총 8번 등장하는데, 레위기에 5번, 열왕기상에 1번, 열왕기하에 1번, 예레미야서에 1번 나타난다.

레위기 20장 2-5절은 몰렉에게 자녀를 바치는 자는 백성 중에서 끊어질 것이며, 이를 보고도 처벌하지 않는 자들 또한 벌을 받을 것이라고 경고한다.[2] 열왕기상 11장 7절에서는 솔로몬 왕이 예루살렘에 몰렉 신전을 세웠다고 기록한다.[3] 열왕기하 23장 10절에는 요시야 왕이 몰렉에게 자녀를 바치는 의식을 금지하기 위해 힌놈 골짜기의 도벳을 파괴했다는 내용이 나온다. 예레미야서 32장 35절에서는 이스라엘 백성이 바알과 몰렉에게 자녀를 불살라 바치는 행위를 비난한다.

3. 2. 신약성경

신약성경에서도 몰렉이 언급되며, 유대인들에게는 피해야 할 이교 신으로 여겨졌음을 알 수 있다.

4. 몰렉에 대한 여러 이론

몰렉에 대해서는 여러 가지 이론이 제기되고 있다. 주요 이론으로는 신으로서의 몰렉, 희생 제의로서의 몰렉, 통과 의례로서의 몰렉, 신성한 칭호로서의 몰렉 등이 있다.

4. 1. 신으로서의 몰렉

전통적으로 몰렉은 고대 근동 지역, 특히 암몬인들이 숭배했던 신으로 여겨졌다.[2] 몰렉은 불과 관련된 신으로, 자녀 희생 제의를 받았다는 주장이 지배적이었다.[2] 1921년 오토 아이스펠트는 몰렉에 대한 새로운 설을 발표했는데, 카르타고 발굴 조사를 바탕으로 mlk가 '왕'을 의미하지 않으며, 신의 이름도 아니라고 주장했다. 아이스펠트의 설에 따르면, 이 단어는 적어도 몇몇 경우에는 인신 공희를 포함하는, 어떤 특정 희생의 형식을 가리키는 말이었다.[3] 일부 학자들은 몰렉이 바알, 밀곰, 아닷-밀키 등 다른 신들의 별칭일 가능성을 제기하기도 한다.[4] 메소포타미아의 신 'Malik'과 연결하여 몰렉을 저승의 신으로 보는 견해도 있다.[4]팔레스타인에도 몰렉의 제의가 전해졌다.[2] 고대 이스라엘에서는 히브리어로 수치를 의미하는 보셰트(bosheth)와 같은 모음을 사용하여 몰렉이라고 부르는 것이 일반적이었다.[2] 『레위기』에서는 돌로 쳐 죽임의 대상이 되는 대죄 중 "몰렉에게 아이를 바치는 것"이 언급되어 있으며[2], 솔로몬 왕이 몰렉을 숭배했다는 내용이 『열왕기』에 언급되어 있다.[3] 여기서 몰렉은 암몬인의 신인 암몬 자손과 동일시된다.

『레위기』 18장 21절에는 "어린 아이를 몰렉에게 바쳐서는 안 된다"고 기록되어 있으며, 『레위기』 20장 2절부터 5절에는 다음과 같이 기록되어 있다.

> "이스라엘 백성이든지 이스라엘에 거류하는 객이든지 그의 자녀를 몰렉에게 주는 자는 내가 그에게 진노하여 그를 그의 백성 중에서 끊으리니 이는 그가 그의 자녀를 몰렉에게 주어서 나의 성소를 더럽히고 나의 거룩한 이름을 욕되게 함이라 그가 그의 자녀를 몰렉에게 주는 것을 그 땅 백성이 눈을 가리고 그를 쳐 죽이지 아니하면 내가 그 사람에게 진노하여 그와 그의 권속을 끊어 백성 중에서 끊으리니 이는 그들이 몰렉을 음란하게 섬겨서 나의 성소를 더럽히고 나의 거룩한 이름을 욕되게 함이라"

『열왕기』상 11장에서는 솔로몬 왕이 아내들로 인해 다른 신들을 숭배했다고 한다. "솔로몬이 시돈 사람의 여신 아스다롯을 따랐고, 암몬 사람의 가증한 신 밀곰을 따랐다." "솔로몬은 모압의 가증한 신 그모스를 위하여, 그리고 암몬 사람의 가증한 신 몰렉을 위하여 예루살렘 동쪽 산에 산당을 세웠다."

열왕기하 16장 3절에서는 아하스 왕이 "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라, 자기 아들을 불살라 제물로 바쳤다"고 기록되어 있다.

역대기하 28장 2절부터 4절에서는 다음과 같이 기록되어 있다.[4]

> "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 여러 바알을 위하여 부어 만든 형상을 만들고, 벤힌놈 골짜기에서 분향하며, 자기 아들을 불살라 제물로 바치는 등, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라, 또 산당 위, 언덕 위, 모든 푸른 나무 아래에서 희생을 드리고 분향하였다"

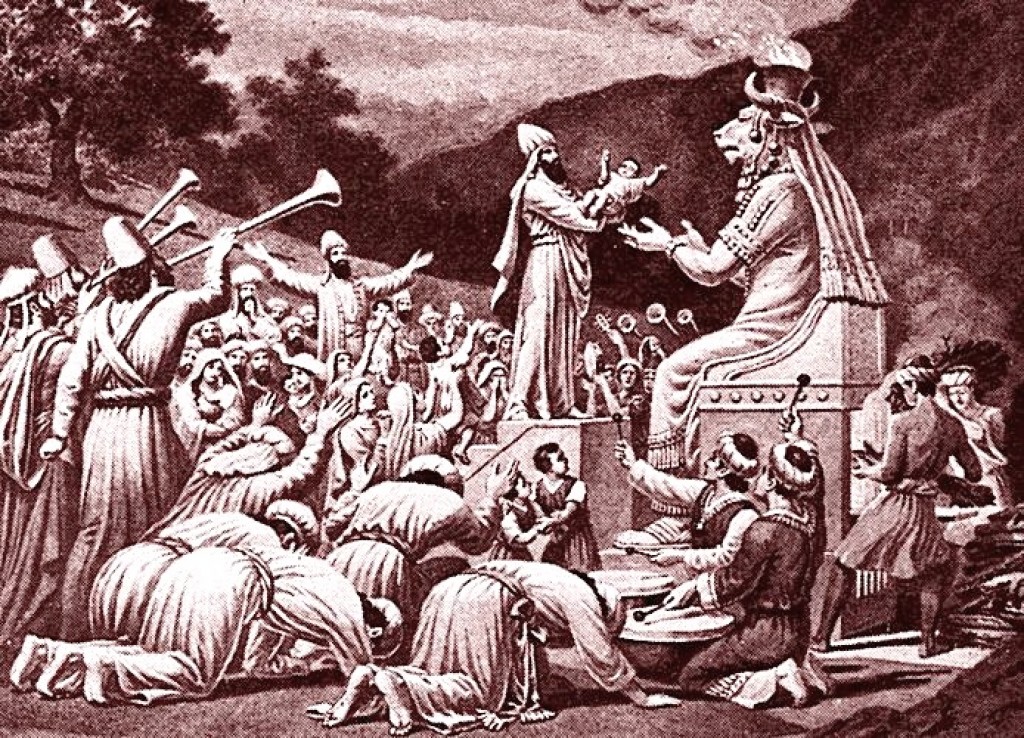

고대 요르단 동부에 살았던 암몬인들은 풍작과 이익을 지켜주는 신으로 숭배하였으며, 그들은 청동으로 "왕좌에 앉은 몰렉의 조각상"을 만들어 그것을 생 제물의 제단으로 사용했다. 조각상 내부에는 일곱 개의 제물을 넣기 위한 선반이 마련되어 있었다. 그 선반에는 공물로 바쳐지는 밀가루, 비둘기, 양, 염소, 소, 황소, 그리고 인간 신생아가 놓여졌으며, 산 채로 불태워 죽였다. 신생아는 모두 왕위를 계승할 자의 첫째 아이였다고 한다. 또한, 생 제물의 의식에는 심벌즈, 트럼펫, 북 소리가 맹렬하게 울려 퍼졌으며, 이는 아이들의 울음소리를 감추기 위한 것이라고 전해진다.

중세 이후 주석가들은 몰렉을 페니키아의 주신인 바알 하몬과 동일시하게 되었다. 여기에는 고대 작가들이 전하는 바알 하몬 숭배가 인신 공희를 특징으로 했다는 점이 크다. 플루타르코스 등은 카르타고에서는 바알 하몬을 위해 사람이 불태워지는 제물로서 희생되었다고 전하며, 이 신을 크로노스 또는 사투르누스와 동일시했다.

1970년에 사바티노 모스카티가 카르타고의 인신 공희에 대한 견해를 수정하는 설을 주장했다. 모스카티는 카르타고에서의 인신 공희가 일상적인 것이 아니라, 극히 어려운 때에만 행해졌다고 생각했다.

4. 2. 희생 제의로서의 몰렉

1935년, 오토 아이스펠트는 몰렉이 신의 이름이 아니라 특정한 희생 제의를 가리키는 용어라는 주장을 제기했다.[2] 그는 푸니 문자에서 'mlk'가 희생의 종류를 나타내는 단어로 사용된 점을 근거로 제시했다.[2] 이 견해에 따르면, 성경의 '몰렉에게'는 '몰렉 제의로'로 해석될 수 있다. 베니 레이놀즈는 예레미야 32:35에서 예레미야가 "몰렉"을 바알과 함께 사용하는 것은 예레미야 19:4-5에서 "번제"와 바알을 사용하는 것과 유사하다고 주장한다.[4]푸니 비문은 일반적으로 mlkxpu라는 단어를 ʾmrxpu(어린 양), bʿlxpu(시민), ʾdmxpu(인간)과 연관시킨다. bʿlxpu과 ʾdmxpu은 동일한 설명에 나타나지 않으며 서로 바꿔 사용할 수 있는 것으로 보인다.[5] 때때로 bšrhe(살)이라는 단어가 나타나기도 한다.[6] mlkxpu와 함께 사용될 때, 이 단어들은 "mlkxpu 희생은 ...으로 구성된다"를 나타낸다.[5]

몰렉 제의가 야훼에게 드려진 것인지, 아니면 다른 신에게 드려진 것인지에 대해서는 여전히 논쟁이 진행 중이다.[7] 아르민 랑게는 이삭의 번제가 야훼에게 바치는 ''mlk'' 희생을 나타내며, 그 과정에서 아이가 마침내 양으로 대체되었다고 제안하면서, 이삭이 번제물로 바쳐질 예정이었음을 언급한다.[8]

4. 3. 통과 의례로서의 몰렉

일부 학자들은 몰렉에게 행해지는 의식이 자녀 희생이 아닌, 비살상적인 헌신 의식이었을 가능성을 제기한다. 이러한 주장은 탈무드의 주석과 초기 유대교 성경 주석가들의 의견을 근거로 한다.[4] 그러나 파올로 젤라와 프란체스카 스타브라코풀루는 이러한 주장을 반박하며, 성경이 토펫에서 몰렉에게 행해지는 의식을 학살, 희생 제물로 죽임, 신들이 아이들을 "먹는" 행위, 그리고 홀로코스트를 나타내는 동사들과 명시적으로 연결하고 있음을 지적한다.[4] 젤라는 또한 그리스-로마 자료에서 언급된 카르타고와 페니키아의 아동 희생에 대해서도 언급한다.[5]4. 4. 신성한 칭호로서의 몰렉

'몰렉'이라는 이름은 히브리어에서 거의 항상 정관사와 함께 사용되기 때문에, 때때로 칠십인역에서 번역된 것처럼 "왕"을 의미하는 칭호일 가능성이 제기된다.[1] 20세기에 철학자 마르틴 부버는 "몰렉"이 "멜렉 야훼" (야훼의 왕)를 가리킨다고 제안했다.[2] T. 뢰머(1999)도 비슷한 견해를 나중에 표명했다.[3] 그러나 브라이언 슈미트는 예레미야 32:35에서 바알에 대한 언급은 "통치자"가 대신 바알을 가리킬 수 있음을 시사한다고 주장한다.[1]5. 종교적 해석

유대교에서 중세 랍비들은 몰렉에게 자녀를 바치는 행위에 대한 성경 구절의 해석을 두고 논쟁했다. 메나헴 메이리는 "몰록에게 씨앗을 바치는 것"이 우상 숭배나 희생이 아닌 입문 의례를 의미한다고 주장했지만,[1] 다른 랍비들은 동의하지 않았다. 8-9세기 미드라쉬 탄후마 B는 몰록 우상 숭배를 자세히 묘사하는데, 몰록 우상은 송아지 얼굴을 하고 있으며 제물이 타오르도록 뻗은 손에 놓인다.[1] 이는 성경이나 탈무드에 근거하지 않으며, 디오도루스 시쿨루스의 카르타고 아이 희생 등에 대한 내용에서 유래한 것으로 보인다.[1] 중세 랍비 전통은 몰록을 밀콤, 아드람멜렉, 아남멜렉 등 성경에 언급된 다른 신들과 연관시켰다.[1]

기독교 초기 교부들은 몰렉을 주로 유대인들의 죄악을 드러내거나 기독교인들에게 도덕적 교훈을 주는 데 사용했다. 종교 개혁 시기 마르틴 루터와 존 칼빈 등은 몰렉을 우상 숭배의 위험성을 경고하는 예시로 사용하고, 가톨릭의 관습을 비난했다. 여호와의 증인은 몰렉을 국가 숭배의 신으로 이해한다.

『레위기』에는 돌로 쳐 죽임의 대상이 되는 대죄 중 "몰렉에게 아이를 바치는 것"이 언급되어 있고[2], 『열왕기』에는 솔로몬 왕이 몰렉을 숭배했다는 내용이 있다.[3]

『레위기』 18:21에는 "어린 아이를 몰렉에게 바쳐서는 안 된다"고 기록되어 있으며, 20:2-5에는 몰렉에게 자녀를 주는 자는 백성 중에서 끊어질 것이며, 이는 성소를 더럽히고 거룩한 이름을 욕되게 하는 행위라고 기록되어 있다.

『열왕기상』 11장에는 솔로몬 왕이 외국 여인들을 사랑하여 아내들로 인해 다른 신들을 숭배했다고 하며, "솔로몬이 시돈 사람의 여신 아스다롯을 따랐고, 암몬 사람의 가증한 신 밀곰을 따랐다."라고 기록되어있다. 또한 "솔로몬은 모압의 가증한 신 그모스를 위하여, 그리고 암몬 사람의 가증한 신 몰렉을 위하여 예루살렘 동쪽 산에 산당을 세웠다."라고 기록되어 있다.

열왕기하 16:3에는 아하스 왕이 "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라, 자기 아들을 불살라 제물로 바쳤다"고 기록되어 있다.

역대기하 28:2-4에는 아하스 왕이 "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 여러 바알을 위하여 부어 만든 형상을 만들고, 벤힌놈 골짜기에서 분향하며, 자기 아들을 불살라 제물로 바치는 등, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라" 했다고 기록되어 있다.[4]

5. 1. 유대교

중세 랍비들은 몰렉에게 자녀를 바치는 행위에 대한 성경 구절을 문자적으로 해석해야 하는지, 아니면 다른 의미로 해석해야 하는지에 대해 논쟁했다. 메나헴 메이리 (1249-1315)는 "몰록에게 씨앗을 바치는 것"은 우상 숭배나 희생의 형태가 아니라 입문 의례를 의미한다고 주장했다.[1] 다른 랍비들은 이에 동의하지 않았다. 8세기 또는 9세기의 미드라쉬 탄후마 B는 몰록 우상 숭배에 대한 자세한 묘사를 제공하는데, 몰록 우상은 송아지의 얼굴을 하고 있고 제물이 타오르도록 뻗은 손에 놓인다.[1] 이러한 묘사는 성경이나 탈무드에 근거하지 않으며, 아마도 디오도루스 시쿨루스의 카르타고 아이 희생에 대한 내용과 잔혹한 희생에 대한 다양한 다른 고전적 묘사에서 유래한 것으로 보인다.[1] 중세 랍비 전통은 또한 몰록을 밀콤, 아드람멜렉, 아남멜렉과 같이 성경에 언급된 다른 유사한 이름을 가진 신들과 연관시켰다.[1]5. 2. 기독교

초기 기독교 교부들은 몰렉을 주로 유대인들의 죄악을 드러내거나 기독교인들에게 도덕적 교훈을 주는 데 사용했다. 종교 개혁 시기에는 마르틴 루터와 존 칼빈 등이 몰렉을 우상 숭배의 위험성을 경고하는 예시로 사용하고, 가톨릭의 관습을 비난했다. 여호와의 증인은 몰렉을 국가 숭배의 신으로 이해한다.『레위기』에서는 돌로 쳐 죽임의 대상이 되는 대죄 중 "몰렉에게 아이를 바치는 것"이 언급되어 있다[2]. 그러나 솔로몬 왕은 몰렉을 숭배했다는 내용이 『열왕기』에 언급되어 있다[3].

『레위기』 18:21에는 "어린 아이를 몰렉에게 바쳐서는 안 된다"고 기록되어 있으며, 『레위기』 20:2-5에는 몰렉에게 자녀를 주는 자는 백성 중에서 끊어질 것이며, 이는 성소를 더럽히고 거룩한 이름을 욕되게 하는 행위라고 기록되어 있다.

『열왕기』상 11장에서는 솔로몬 왕이 외국 여인들을 사랑하여 아내들로 인해 다른 신들을 숭배했다고 하며, "솔로몬이 시돈 사람의 여신 아스다롯을 따랐고, 암몬 사람의 가증한 신 밀곰을 따랐다."라고 기록되어있다. 또한 "솔로몬은 모압의 가증한 신 그모스를 위하여, 그리고 암몬 사람의 가증한 신 몰렉을 위하여 예루살렘 동쪽 산에 산당을 세웠다."라고 기록되어 있다.

열왕기하 16:3에서는 아하스 왕이 "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라, 자기 아들을 불살라 제물로 바쳤다"고 기록되어 있다.

역대기하 28:2-4에서는 아하스 왕이 "이스라엘 왕들의 길을 따라 행하며, 여러 바알을 위하여 부어 만든 형상을 만들고, 벤힌놈 골짜기에서 분향하며, 자기 아들을 불살라 제물로 바치는 등, 주님께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 이방인들의 가증한 행위를 따라" 했다고 기록되어 있다.[4]

6. 예술과 문화 속의 몰렉

몰렉은 문학과 예술 작품에서 자주 등장하는 소재이다. 존 밀턴의 서사시 《실낙원》(1667)에서는 아이를 잡아먹는 타락한 천사로 묘사된다. 그는 "끔찍한 왕, 인간 희생과 부모의 눈물로 더럽혀진"(1:392–393) 존재로 묘사되며 반역 천사들의 행렬을 이끈다.[1] 몰록은 지옥 회의에서 처음으로 발언하여 하늘에 대한 공개 전쟁을 옹호한다.[2] 밀턴의 몰록 묘사는 이 악마 또는 신에 대한 현대적 개념에 가장 큰 영향을 미쳤다.[3] 밀턴은 또한 그의 시 "그리스도의 탄생 아침에"에서 몰록이 그의 끔찍한 제단에서 도망치는 모습을 언급한다.[4]

귀스타브 플로베르의 소설 《살람보》(1862)는 카르타고를 배경으로 하며, 몰록은 남성 원리와 파괴적인 태양의 힘을 구현하는 카르타고 신으로 묘사된다.[5] 몰록에 대한 희생은 오리엔탈리즘적이고 이국적인 방식으로 묘사되며, 신의 조각상 안에서 불타는 용광로에 점점 더 많은 아이들이 희생된다.[6]

앨런 긴즈버그의 장시 《울부짖음》(1956)에서 몰록은 미국 자본주의를 상징한다.[7]

프리츠 랑의 《메트로폴리스》(1927)에서는 아이들이 아닌 노동자가 희생되는 장면에서 몰록 신전의 이미지가 사용되었다.[8]

7. 반유대주의와의 연관성

몰렉 신앙은 유럽의 반유대주의 역사에서 자주 언급되었다. 유대인이 아이를 인신공희하기 위해 살해한다는 피의 중상이 자주 거론되었다.[5]

1884년, 루이 오귀스트 블랑키의 오른팔이자 파리 코뮌 정부의 코뮌 평의회 의원을 지낸 혁명적 사회주의자 쥐스타브 트리동은[5] 『유대인의 몰로크주의』를 출판했다.[6] 트리동은 이 책에서 열등 인종인 셈족은 문명의 어둠, 지구의 악이며, 페스트를 가져온다며 셈족과의 전쟁은 귀족 아리아인의 사명이라고 했다. 그는 고대 팔레스타인의 몰로크 신앙에서의 인신공양을 비판했다.[2]

1939년, 프로이트는 망명지인 런던에서 발표한 『모세와 일신교』에서 반유대주의를 설명하려 했다. 프로이트는 기독교도가 불완전한 세례를 받았으며, 기독교 내부에는 다신교를 믿었던 조상과 다를 바 없는 것이 있고, 기독교에 대한 증오가 유대교에 대한 증오로 옮겨졌다고 했다.[7] 또한 기독교도는 신 살해를 고백했기 때문에 그 죄가 정화되었지만, 유대교는 모세 살해를 인정하지 않기 때문에 그 대가를 치르게 되었다고 주장했다.[7]

프로이트는 모세 살해설을 E. 젤린의 『모세와 이스라엘』에서 가져왔다.[7] 젤린은 이사야서 53장의 종(しもべ)이 모세이며, 모세의 순교가 메시아 사상을 낳았다고 했다.[7] 젤린의 설은 반박되었고, 젤린은 자신의 설을 철회했지만, 프로이트는 이 설을 지지했다.[7]

프로이트에 따르면, 기독교에는 "내 살을 먹고 내 피를 마시는 자에게는 영원한 생명이 있고, 내가 그를 마지막 날에 부활시키리라"라는, 신의 살과 피를 받드는 성찬식의 의례가 있는데,[8] 여기에는 아버지=신을 살해하고 먹는 토템 향연, 카니발리즘의 기억이 있다고 한다.[7] 한편, 유대교는 중세부터 기독교도에 의해 의식 살인이나 몰로호 숭배, 몰렉 숭배 등의 혐의로 공격받아 왔다. 프로이트는 이러한 기독교도에 의한 반유대주의 혐의는 성찬식을 교의로 승화시킨 기독교가 유대교로부터 희생의 관념을 이어받으면서, 유대교 의례의 기원에 대해 혐오와 분노를 느끼는 것이 심층에 있다고 했다.[7]

8. 동명이의어

- 오스트레일리아의 사막 지대에는 몰록 도마뱀(영명: "Thorny lizard" 또는 "Thorny devil", 학명: ''Moloch horridus'')이라는 이름의 도마뱀이 서식하고 있다. 전신에 가시가 돋아난 기이한 외견에서 명명되었지만, 전체 길이는 15cm 정도의 소형 도마뱀으로 성질은 매우 온순하다.

- 인도네시아에 서식하는 긴팔원숭이의 일종인 자바긴팔원숭이의 학명은 ''Hylobates moloch''이다.[9]

- 두개룡류 파키케팔로사우루스과에 분류되는 공룡에 스티기몰록(''Stygimoloch'')이라는 이름의 공룡이 있다. “''Stygimoloch''”의 이름은, 그리스 신화의 스틱스(Styx: 저승에 흐르는 강의 이름)와 몰록의 이름을 합쳐서 만들어진 조어이며, "지옥에 사는 악마"라는 의미이다. 발굴된 화석의 머리 부분이 크게 솟아 있고 뿔이 다수 돋아 있는 기형의 형태[10]였기 때문에 명명되었다.

참조

[1]

서적

Human Sacrifice in Ancient Greece

London

1991

[2]

성경

레비記18:21、20:2-5

[3]

성경

列王記上11:7

[4]

서적

聖書 [口語]

日本聖書協会

1955

[5]

인물

Gustave Tridon

1841-1871

[6]

서적

Du Molochisme Juif: Études Critiques et Philosophiques

http://gallica.bnf.f[...]

Nabu Press

1884

[7]

문서

上山安敏2005

[8]

성경

ヨハネによる福音書6:54

日本聖書協会

1954

[9]

서적

標準原色図鑑全集19 動物I

株式会社保育社

1968

[10]

파일

Berlin_Naturkundemuseum_Dino_Schaedel.jpg

[11]

백과사전

몰록

https://www.doopedia[...]

[12]

웹인용

개역한글판/열왕기하 23:10 몰록에게 드리기 위하여 그 자녀를 불로 지나가게 하지 못하게 하고

https://ko.wikisourc[...]

[13]

웹인용

개역한글판/레위기 18:21 너는 결단코 자녀를 몰렉에게 주어 불로 통과케 말아서

https://ko.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com