성찬

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

성찬은 기독교의 중요한 의식으로, 다양한 명칭(성찬례, 성만찬, 성체성사 등)으로 불린다. '감사'를 뜻하는 그리스어 '에우카리스티아'에서 유래되었으며, 빵과 포도주를 통해 예수 그리스도의 몸과 피를 기념한다. 신약성경, 특히 최후의 만찬 관련 기록에서 그 기원을 찾을 수 있으며, 초기 기독교 시대부터 다양한 형태로 발전해 왔다. 성찬에 대한 신학적 해석은 교파에 따라 다르며, 화체설(가톨릭), 성령에 의한 성변화론(정교회), 기념론(개신교) 등이 존재한다. 각 교파는 성찬을 통해 그리스도의 임재를 경험하고, 신앙 공동체의 유대감을 확인하며, 예배의 핵심으로 여긴다.

더 읽어볼만한 페이지

- 종교와 술 - 키뒤시

키두시는 유대교에서 안식일과 명절의 거룩함을 기리기 위해 포도주 또는 포도 주스를 사용하여 암송하는 의식이다. - 최후의 만찬 - 새 계명

요한복음 13장 34-35절에 나오는 새 계명은 예수가 제자들에게 서로 사랑하라고 가르친 내용으로, 그리스도의 사랑을 본받아 서로 사랑하라는 윤리적 요청을 담고 있다. - 최후의 만찬 - 세족식

세족식은 예수 그리스도가 제자들의 발을 씻긴 행위에서 유래하여 겸손과 섬김, 죄를 씻는 영적 의미를 지니며, 다양한 기독교 교파에서 행해지는 의식이다. - 기독교 예배 및 전례 - 축복

축복은 긍정적인 기원, 찬사, 신성한 은총을 의미하며, 종교적, 일상적 맥락에서 다양한 대상에 적용되는 의례적인 형태를 갖기도 한다. - 기독교 예배 및 전례 - 축성

축성은 기독교에서 건물, 물건, 사람을 하느님께 구별하여 드리는 행위로, 가톨릭, 동방정교회, 성공회 등에서 중요한 종교 의례이며, 교파와 전통에 따라 그 의미와 방식에 차이가 있다.

| 성찬 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 다른 이름 | 주님의 만찬 성찬 성찬례 거룩한 제사 코무니오 축복받은 성사 신성한 신비 미사 신성한 전례 성체성사 |

| 기원 | |

| 기원 | 최후의 만찬 |

| 제정 | 예수 |

| 중요성 | |

| 중요성 | 그리스도와의 연합 그리스도의 희생에 대한 기억 죄의 용서 영생의 약속 |

| 종교적 맥락 | |

| 기독교 | 가톨릭교회 동방 정교회 오리엔트 정교회 성공회 루터교회 개혁교회 침례교회 감리교 오순절교회 기타 기독교 교파 |

| 요소 | |

| 요소 | 빵 포도주 |

| 행위 | |

| 행위 | 축성 나눔 소비 |

| 참가자 | |

| 참가자 | 세례받은 기독교인 |

| 빈도 | |

| 빈도 | 다양함 (매주, 매달, 매년) |

2. 용어

성찬은 성찬례, 성만찬, 성찬식, 성체성사, 성체성혈성사, 성찬의 전례, 영성체, 주님의 만찬(Lord Supper), 파스카(유월절), 성찬의 제사, 감사제 등 다양한 표현으로 불린다.[9] 성찬을 의미하는 영어 "유커리스트"(Eucharist)는 '감사하는 마음을 갖다'를 의미하는 고대 그리스어 "에우카리스테오"(εὐχαριστέω)에서 유래한 전례 용어로, '감사 예식'이라는 뜻이다.[9]

성찬은 신약성서의 여러 곳에서 언급된다. 마태복음 26:26-29, 마가복음 14:22-24, 누가복음 22:19-20, 고린도인들에게 보낸 첫째 편지 11:23-26에서 최후의 만찬과 성찬 제정에 대한 기록을 찾을 수 있다.[3][44][45] 고린도전서 11:23-26은 성찬에 대한 최초의 기록으로, 예배 때 가난한 교우들이 성만찬에서 소외되는 불평등을 비판하며, 이는 주님의 성체를 욕되게 하는 것이라고 지적한다.

초기 성찬예식은 초대교회 시기에 성경 말씀과 통합된 성찬으로, 떡과 포도주를 함께 나누는 예식이었다.[216] 3세기와 4세기 보편교회 시기에 말씀과 분리된 예전으로 발전하면서, 성직자는 떡과 포도주를 들고 십자가만을 바라보고 예전을 진행하고, 성도들은 뒤에서 십자가와 잔을 든 성직자의 뒷모습만 보는 형태로 진행되었다.[216] 성찬 순서에 따라 성직자는 성도들에게 떡과 포도주를 분배할 때만 돌아서고, 성찬식은 다시 십자가를 향한 기도로 마무리되었다.

기독교 역사상 교파와 신학 사조에 따라 성찬에 대한 다양한 신학적인 해석을 갖고 있으며, 특히 성찬 때 예수께서 함께 한다는 의미에 대한 해석(성찬신학/영성체신학)은 크게 나눌 수 있다. 대부분의 기독교인들은, 사용되는 요소에 어떤 실제적인 변화가 있다고 부인하는 사람들조차, 이 예식에서 그리스도의 특별한 임재를 인정한다. 그러나 기독교인들은 그리스도가 정확히 어떻게, 어디에, 얼마나 오랫동안 현존하는지에 대해 의견이 다르다.[3]

신약성경은 그리스어로 기록되었으며, "감사"를 의미하는 εὐχαριστία ()가 여러 번 나타난다.[10] 관련 동사 εὐχαριστήσαςgrc는 최후의 만찬에 대한 신약성경 기록에 여러 번 등장하며,[11][12][13][14][15] 최초 기록은 다음과 같다: "나는 주님께로부터 받은 것을 여러분에게 전했습니다. 곧 주 예수님께서 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사 기도를 드리시고 (εὐχαριστήσαςgrc) 떼어주시며 말씀하셨습니다. “이것은 너희를 위한 내 몸이다. 나를 기억하여 이를 행하여라.”" (고린도전서 11:23–24)[16]

(감사)라는 용어는 디다케[17][18][19][20], 안티오키아의 이그나티우스[19][21], 순교자 유스티누스의 ''제1 변증''[22][19][23]에서 이 의식을 지칭하는 데 사용되었다. 오늘날 "성찬례"는 동방 정교회, 오리엔트 정교회, 가톨릭교, 성공회, 장로교, 루터교회에서 사용되는 명칭이다.

고린도전서에서 바울은 "주의 만찬"(Κυριακὸν δεῖπνονgrc, )이라는 용어를 사용했는데,[12][13] 이는 1세기 50년대 초에 사용되었다: "그런즉 너희가 함께 모여서 먹을 때에 주의 만찬을 먹는 것이 아니니, 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라" (고린도전서 11:20–21)[24] "주의 만찬"은 개신교 종교 개혁 이후 복음주의에서 지배적인 용어로 사용되고 있다.[26][27][28]

"성찬례" 또는 "성찬"이라는 용어는 프로테스탄트 종교개혁에서 유래한 일부 그룹에서 사용되기 시작했다. 가톨릭교회 등은 이 용어를 공식적으로 사용하지 않지만, 축성된 요소를 나누는 행위를 의미하는 첫 영성체 등의 용어를 사용한다.[29] "Communion"은 라틴어 communiola("공유")에서 유래되었으며, 고린도전서 10장 16절의 κοινωνίαgrc()에서 번역되었다: "우리가 축복하는 축복의 잔은 그리스도의 피를 나누는 것이 아닙니까? 우리가 떼는 빵은 그리스도의 몸을 나누는 것이 아닙니까?" (고린도전서 10:16)

"빵을 뗌"(κλάσις τοῦ ἄρτουgrc )은 신약성서[30]에 다섯 번 등장하며, 플리머스 형제단에서 사용한다.[32]

"성체"는 가톨릭교도,[33] 루터교 신자,[34] 일부 성공회 신자[35]가 사용하는 용어이다. 예수 그리스도 후기 성도 교회에서는 "성찬"이라는 용어를 사용한다.[169]

"미사"는 가톨릭교회, 루터교 교회와 일부 성공회에서 사용되며, 라틴어 missala에서 유래되었다.[36] 가톨릭교회에서 미사는 말씀 전례와 성찬 전례 두 부분으로 구성된다.[38]

비잔틴 전례 전통에서는 성찬 예식()이라는 용어를 사용하며, 동방 정교회와 동방 가톨릭 교회가 포함된다. 이들은 "거룩한 신비"를 "거룩한 선물"이라고도 부른다.

루터교에서는 "성찬", "미사", "성체 성사" 외에도, 성찬 예배()라는 용어를 사용해 왔다.[40]

동방 전례 중 일부는 성찬례에 대해 더 많은 명칭을 가지고 있다. 시리아 기독교에서는 성 퀴르바나가 일반적이며, 아르메니아 전례에서는 ''바다라크''[42]라고 불린다. 알렉산드리아 전례에서는 이집트 기독교에서 προσφοράgrc에서 유래한 ''프로스포라''가, 에티오피아 기독교와 에리트레아 기독교에서는 ''케다세''가 일반적이다.[43]

그리스어 "에우카리스티아"()는 감사를 뜻하는 명사이며, ("좋은")와 "기쁨"으로 나눌 수 있다. 동사형은 "에우카리스테오"()이며, 신약성경에서 55번 사용되었다. 마태오 복음서 26:27, 마르코 복음서 14:23, 루카 복음서 22:19 및 고린토 전서 11:24에는 예수가 빵과 포도주를 "감사하며" 제자들에게 주었다고 기록되어 있다. 현대 그리스어에서 "" (/efxaristo/)는 "고맙습니다"의 의미로 사용된다.

가톨릭 교회, 정교회, 성공회, 프로테스탄트의 많은 교회에서는 라틴어 코뮤니오(communio)에서 유래한 코뮤니온(Communion)이라는 단어가 사용된다. 가톨릭 교회와 정교회에서는 성찬의 의식 자체보다는 성체를 받는 것(영성체)을 "코뮤니온"이라고 구분한다. 성공회에서는 "홀리 코뮤니온"(Holy Communion)이 성찬식 자체를 가리킨다.

가톨릭 교회에서는 성찬을 "성체의 성사"라고 하며, 미사의 중심이다. 정교회에서는 "성체 성사"라는 용어를 사용하며, 성체 예배가 가톨릭의 미사에 해당한다. 프로테스탄트 교회에서는 "주의 만찬"이나 "빵을 쪼개는 예식"이라는 표현이 사용되기도 한다.

신자 집단으로서의 코뮤니온은 성찬식에 참여하는 사람들의 집단을 가리킨다. "오픈 코뮤니온", "풀 오픈 코뮤니온" 등의 분류가 있다. 또한 코뮤니온은 교회 조직 상호 간의 관계를 정의하는 개념으로, "풀 코뮤니온", "인터 코뮤니온" (:en:Intercommunion) 등이 있다.

3. 신약성서에서의 언급

최후의 만찬은 마태오 복음서, 마르코 복음서, 루카 복음서와 같은 공관 복음서와 고린토인들에게 보낸 첫째 편지에 등장한다.[3][44][45] 이는 바울이 주님의 만찬이라고 부른 것을 초기 기독교인들이 어떻게 기념했는지를 보여준다. 요한 복음서는 최후의 만찬을 명시적으로 언급하지 않지만, 일부 학자들은 요한 복음서 6장의 생명의 빵 설교와 다른 구절에서 초기 기독교의 성찬례 기념에 대한 신학적 암시를 담고 있다고 주장한다.[46]

공관복음서인 마가복음 14:22–25,[47] 마태복음 26:26–29[48] 및 누가복음 22:13–20[49]은 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 최후의 만찬을 주재하시는 모습을 묘사한다. 마태복음과 마가복음의 내용은 거의 동일하지만,[50] 누가복음에는 본문상의 차이점이 있는데, 몇몇 사본에서는 19절 후반부와 20절 전체("너희를 위하여 주어지는 […] 너희를 위하여 부어지는")가 생략되어 있다.[51] 만약 더 짧은 본문이 원본이라면, 누가의 기록은 바울과 마태/마가의 기록과는 독립적이다. 만약 대다수의 더 긴 본문이 세 번째 복음서의 저자에게서 비롯된 것이라면, 이 버전은 고린도전서의 바울의 기록과 매우 유사하며, 특히 빵을 떼기 전에 축복된 잔에 대해 구체적으로 언급하는 등 만찬 초반부에 대한 묘사가 다소 더 자세하다.[52][53]

주기도문에서, 고전 그리스 문학에서는 달리 알려지지 않은 단어 에피우시온은 일부 초기 기독교 작가들에 의해 "초본질적인" 의미로 해석되었으며, 따라서 생명의 빵으로서의 성찬에 대한 가능한 언급으로 여겨졌다.[54]

요한 복음서에서는 최후의 만찬에 대한 기록에서 예수님이 빵과 "잔"을 들고 그것들을 자신의 몸과 피라고 말씀하시는 것을 언급하지 않는다. 대신, 제자들의 발을 씻기는 겸손한 행위, 배신에 대한 예언, 십자가로 이끄는 사건들을 시작한 예언, 그리고 제자들이 던진 질문에 대한 그의 긴 담론이 기록되어 있는데, 그 담론에서 그는 제자들이 그와, 서로, 그리고 하나님과 하나되는 것의 중요성에 대해 이야기했다.[55][56] 어떤 사람들은 이 연합과 발을 씻는 행위에서 다른 세 복음서에 나오는 성찬 빵의 더 깊은 의미를 찾을 것이다.[57] 요한 복음서 6:26–65[58]에는 생명의 빵의 주제를 다루는 예수님의 긴 담론이 있으며, 요한 복음서 6:51–59[59]에는 성찬의 언어가 울려 퍼지기도 한다.

고린도전서 11:23–25[60]는 예수의 최후의 만찬에 대한 가장 오래된 기록을 제공한다. "나는 너희에게 전한 것을 주님에게서 받았다. 곧 주 예수께서는 잡히시던 밤에 빵을 들고 감사를 드리신 다음, 그것을 떼어 제자들에게 주시며 말씀하셨다. '이것은 너희를 위한 내 몸이다. 너희는 나를 기억하여 이 예식을 거행하여라.'" 이 구절에서 '기억'을 뜻하는 데 사용된 그리스어 단어는 ἀνάμνησινgrc()인데, 이는 영어 단어 "remember"보다 훨씬 풍부한 신학적 역사를 가지고 있다.

"주의 만찬"이라는 표현은 바울이 고린도전서 11:17–34에서 사용한 표현[61]에서 유래되었으며, 원래는 성찬례가 처음 연관되었던 아가페 식사 (또는 사랑의 식사)를 가리켰을 수 있다.[62] 아가페 식사는 유다서 12절[63]에서 언급되지만, 현재 "주의 만찬"은 성찬의 빵과 포도주 외에 다른 음식이 없는 축하 행사를 지칭하는 데 일반적으로 사용된다.

신약성경에는 예수께서 넘겨지시기 전에 제자들과 마지막 식사를 함께 하시고, 자신의 기념으로 이 식사를 행하도록 명령하신 내용이 기록되어 있다. 이것이 "최후의 만찬"이다. 공관복음서에 따르면 예수께서는 빵을 들어 "이것은 내 몸이다"라고 말씀하시고, 잔을 들어 "이것은 내 피다"라고 말씀하시며 제자들에게 주셨다. 고린도인들에게 보낸 첫째 편지 (11:23-26)에도 언급되어 있으며, 초기부터 이 의식이 교단 내에서 행해졌음을 알 수 있다.

전통적인 가톨릭교회와 동방 정교회 신자들은 성찬을 성사[212]로 행해 왔지만, 종교 개혁 이후의 개신교 교회는 굳이 이를 성사라고 부르지 않고 예전이라는 호칭을 사용한다[213].

4. 성찬예식의 역사

초기 성찬예식은 공교회 즉 로마 제국의 천도로 형성된 비잔틴 제국의 수도 콘스탄티노플을 중심으로 구체적인 예식으로 발전하였다. 서방교회는 헬라어로 작성된 동방교회의 성찬 예식을 라틴어로 번역하고 성찬곡을 변화시키는 과정에서 서방교회만의 성찬 전통을 형성하였다. 서방교회 역시 성직자의 집례는 성도들보다 십자가를 바라보는 동방교회의 예식을 따랐고, 점차 떡만 주고 포도주는 주지 않는 형태가 나타났다.

16세기 종교개혁으로 개신교 성직자가 성도를 바라보고 떡과 포도주를 함께 나누는 성찬을 집례하기 시작했다. 이는 바흐, 헨델과 같은 작곡가들과 함께 새로운 형태의 개신교 교회음악 발전을 이끌었다.[216] 초대교회의 전승을 따라 십자가만을 향하기보다 성도들을 향한 성찬예식을 발전시켰으며, 매주 또는 매달 시행하는 성찬예식은 성도를 향하고, 떡과 포도주를 성직자와 성도가 함께 나누는 새로운 교회 음악과 서방교회 전반의 성찬예식에 변화를 가져왔다.

18세기 감리교회의 매주 성찬 권고를 필두로[217] 다른 개신교회에서도 성찬인식 변화가 일어났다. 19세기 천주교회는 1차 바티칸 공의회를 통해 매주 성찬을 나눌 것을 권고하였고, 20세기 1964년 2차 바티칸 공의회에서 천주교회에서도 성찬을 기존 십자가를 향한 로마 전례에서 성도들을 향한 성찬전례로 바꾸었고, 현재의 천주교회의 성찬 예전의 기준이 되었다. 1960년대 말에 2차 바티칸 공의회가 권고한 새로운 성찬예전과 미사 방식, 성직칼라셔츠를 포함해 개신교회의 영향이라고 거부감을 갖는 사제들의 반대 운동이 벌어지기도 했었다.

현재에는 1986년 WCC에서 작성한 리마예식이 전 세계 교회의 성찬예식의 기준으로 활용되고 있다.[216]

디다케 (, "가르침"/Διδαχήgrc)는 초기 기독교의 문서로, 세례와 성찬에 대한 지침을 담고 있다. 대부분의 학자들은 이를 1세기 말로 추정하며,[64] 두 개의 서로 다른 성찬 전통, 즉 10장에 나오는 초기 전통과 9장에 나오는 그 이전의 전통을 구별한다.[65] 성찬은 14장에서도 다시 언급된다.

안티오키아의 이그나티우스( 출생, 98년과 117년 사이 사망)는 사도 교부 중 한 명으로,[66] 성찬을 "우리 구주 예수 그리스도의 살"로 언급한다.

유스티노 순교자( 출생, 사망)는 성찬을 Εὐχαριστίαgrc [성찬]라고 불렀으며, 우리가 가르치는 것이 진실이라고 믿고 죄의 용서와 중생을 위한 세례로 씻음을 받고, 그리스도께서 명령하신 대로 살아가는 사람만이 참여할 수 있다고 언급한다.[69][70]

파스카시오 라드베르투스(785–865)는 코르비의 수도원장이자, 카롤링거 시대의 신학자로서, 831년경에 쓰여진 성찬의 본질에 대한 해설서인 De Corpore et Sanguine Dominila를 통해 성찬이 예수 그리스도의 진실하고 역사적인 몸을 포함하고 있음을 주장했다.[71]

많은 기독교 교파는 성찬을 성사로 분류한다.[79] 일부 개신교 신자들은 성찬을 예식이라고 부르기를 선호하며, 이를 신성한 은총의 특정한 통로가 아닌, 믿음과 그리스도에 대한 순종의 표현으로 간주한다.

"성찬 기도", "성 키르바나", "성 쿠로보", "아르메니아 전례", "성찬 예식", "미사", "미사 경문", "폐쇄 성찬", "양종 영성체", "첫 영성체", "빵 나눔 (종교)", "섞어 영성체", "개방 성찬", "성찬 포도주", "영성체 후 감사기도", "성찬의 기원(최후의 만찬)", "마르부르크 회담(1529년)", "성찬론자(종교 개혁 시기, 대략 16세기)", 마르틴 루터의 ''성례전 숭배''(1523년), 마르틴 루터의 그리스도의 만찬에 관한 고백(1528년), "편재설(1530년 및 1540년)", "수용설(16~17세기 성공회)", "성체 성년(2004–2005년)", "성체 훼손"과 같은 다양한 형태의 성찬예식이 존재한다.

"감사"를 의미하는 그리스어 "에우카리스트"라는 단어는 초기 기독교 역사에 이미 나타난다. 안티오키아의 이그나티우스는 110년경 스미르나와 필라델피아의 공동체에 보낸 편지에서 성찬의 의식을 가리켜 "에우카리스트"라는 단어를 사용하고 있다. 150년경, 유스티노스도 『변증서』(Apologia)에서 에우카리스트라고 불리는 성찬의 의식의 상세를 묘사하고 있다.

초대 교회에서는 "아가페의 식사"라고 불리는 의식이 행해졌다. "아가페"는 그리스어로 사랑을 의미하는 단어 중 하나로, "무사한 사랑"이라는 뉘앙스를 포함하고 있다. "아가페의 식사"는 빵과 포도주를 나누며, 그리스도의 최후의 만찬을 떠올리는 전례 의식이었으나, 실제 회식을 동반하는 의식은 성찬이 전례 의식으로 정비되어 가는 가운데 점차 쇠퇴하여, 8세기에는 거의 행해지지 않게 되었다. 현대 교회에서도, 크리스마스 이브의 예배나 미사 후에, 신자와 비신자 참석자들이 모여 회식을 하거나, 차를 마시는 일이 종종 보인다(축하회).

5. 신학적 해석들

'화체설'(또는 실체변화, 성변화론)은 천주교회에서 따르는 신학적 개념으로, 성찬례에 사용되는 빵과 포도주가 사제의 축성을 통해 질료로써는 빵과 포도주로 남아있으나, 본질은 예수의 살과 피로 변한다는 교리이다.[222] 이는 예수가 스스로를 하늘에서 내려온 살아있는 빵이라 한 것[223]과 최후의 만찬에서 빵을 스스로의 몸이라 하고 포도주를 스스로의 피라고 한 것[224]을 문자적으로 해석한 것에서 유래한다.

4세기 동방교회에서는 예루살렘의 키릴루스가 성찬의 성물이 여전히 빵과 포도주로 남아 있다고 지적하면서 그리스도의 몸과 피에 대한 모형이라고 칭하는 상징론에 바탕을 둔 '반상징, 반실체론'을 주장하였다. 니사의 그레고리우스도 상징론에 "성분을 변화시킨다"는 주장을 담아 초기 실체변화의 기초를 두었다. 5세기 이후 보편교회에서는 기념설을 강화하는 '반기념, 반실체론' 등을 형성하며 성령을 통한 성변화가 널리 수용되었다.[222] 5세기에 현재의 서방교회 지역에서는 상징론, 기념설이 중심이었다가 점차 현재의 화체설의 초기 형태인 '실재설'이 등장하였고, 점차 현재의 실체변화 개념이 형성되었다.[222]

화체설은 교회 대분열 이후 서방교회에서 토마스 아퀴나스의 성변화 개념을 바탕으로 13세기 라테란 공의회를 통해 교리화되었다.[222] 가톨릭교회에 따르면, 축성을 통해 빵과 포도주의 실체는 실제로 그리스도의 몸과 피의 실체가 되며, 빵과 포도주의 형상은 변하지 않고 유지된다.[88][89][90] 이러한 변화는 성찬 기도 안에서 그리스도의 말씀의 효력과 성령의 활동을 통해 이루어진다.[91][92] 1215년 제4차 라테란 공의회는 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 "화체"되었다고 언급했다.[95][96][97] 1551년, 트리엔트 공의회는 이를 다시 선언하며, 이 변화를 거룩한 가톨릭 교회는 적절하고 올바르게 화체라고 불렀다고 명확하게 정의했다.[99][100][101]

교회는 예수의 몸과 피가 더 이상 분리될 수 없다고 보며, 하나가 있는 곳에 다른 하나도 있어야 한다고 가르친다. 그러므로 성체 분배자가 성체를 분배할 때 "그리스도의 몸"이라고 말하고, 성작을 제시할 때 "그리스도의 피"라고 말하지만, 둘 중 하나를 받는 신자는 그리스도 전체를 받는 것이다.[102]

가톨릭 교회는 이러한 믿음의 주요 근거로 예수님께서 최후의 만찬에서 하신 말씀을 꼽는다. 공관 복음서[103]와 바울은 예수님께서 빵과 잔을 드시면서 "이는 내 몸이다 [...] 이는 내 피다"라고 말씀하셨다고 전한다.[104]

로마 가톨릭교회, 동방 정교회, 오리엔트 정교회, 그리고 동방 교회는 빵과 포도주의 요소의 실체("실질")가 예수 그리스도의 몸과 피로 완전히 변화하는 반면, 겉모습("종")은 그대로 유지된다고 가르친다. 화체설("실질의 변화")은 가톨릭교회가 이 변화하는지를 나타내기 위해 사용하는 용어이지, 가톨릭교회가 "빵과 포도주의 표징이 '이해를 초월하는 방식으로' 그리스도의 몸과 피가 된다"고 가르치기 때문에 변화가 발생하는지를 설명하기 위한 용어는 아니다.[73] 정교회는 요소변화 등 다양한 용어를 사용하지만, 그것을 신비로 남겨두는 것을 선호하므로 공식적인 설명은 없다.

'성령에 의한 성변화론'은 기념론의 강화형태로 기념론의 신학적 배경을 지니며, 이를 강화한 정교회의 성체성혈성사 이해이다. 개신교의 공재설과 유사한 부분도 있다.

교리화는 8세기 경의 교부인 다마스쿠스의 성 요한의 전례이론에 따른다. 성체성혈성사 때에 성령이 오시어 하느님의 신비를 이루시고 빵과 포도주가 그리스도의 성육화하신다고 믿는다. 이는 기념설의 강화 형태로 발전하였다. 흔히 그리스도의 완전한 성체가 되는 것이 아닌 "메타볼레" 즉 단순한 빵의 상태를 넘어선 성령 안에서 거룩한 상태가 된 것으로 이해한다.[221]

기념론 또는 기념설은 신약성서의 복음서와 바울로의 편지로 1세기부터 전승되었고, 현재 개신교회 전반의 성만찬 이해이다.[218] 유세비우스는 상징설 즉 기념설을 주장하며, 아우구스티누스는 펠라기우스 사상에 대한 비판에서 기념설에 대한 주장을 보여준다. 아우구스티누스의 스승이었던 암브로시우스는 성찬을 "우리 주 예수 그리스도의 몸과 피에 대한 상징"으로 설명한다.[219]

11세기 교회 대분열 이후 서방교회는 성변화가 강화되어 화체설이 되었으나, 16세기 종교개혁을 통해 기념설이 재조명되었다. 종교개혁 이전 베렌가리우스가 11세기 경 "그리스도는 성체 안에 표징과 상징으로만 현존한다"고 주장하였다.

종교개혁으로 마르틴 루터의 공재설, 장 칼뱅의 영적 임재설, 울리히 츠빙글리 등의 상징설(기념설)을 통해 재조명되었다. 기념설에 따르면 성찬은 예수 그리스도의 최후의 만찬을 상징으로서 기념하는 것일 뿐이며, 실제적이고 실체적으로 본질상 그리스도의 몸과 피로 변하지는 않는다. 다만 루터교의 공재설은 그리스도가 빵과 함께, 위에, 그리고 빵속에 실재한다고 보며, 장로교의 영적 임재설은 그리스도가 영으로 함께하심을 받아들인다. 성공회의 성사적 임재설[220]도 기념론의 범주에 포함된다.

재세례파와 같은 기념설의 신학을 따르는 기독교인들은 실제적 임재의 개념을 믿지 않으며, 성찬이 그리스도의 죽음을 기념하는 의식적인 기억이나 기념일 뿐이라고 믿는다.[77]

루터교는 그리스도가 성찬에서 보이는 빵과 포도주와 함께 "진실하고 실질적으로 현존"한다고 믿으며,[74] 이는 성례적 연합이라고 불린다. 그들은 예수의 살아있는 몸의 실제적인 임재를 성찬에서 선포된 그의 말씀에 귀속시키며, 그것을 받는 사람들의 믿음에 귀속시키지 않는다. 그들은 또한 "죄의 용서, 생명, 구원"이 성찬에서 그의 말씀("너희를 위해 주어지고 흘려진")을 믿는 사람들에게 그리스도의 말씀을 통해 주어진다고 믿는다.[75]

칼뱅주의를 따르는 기독교인들 역시 그리스도가 성찬에 현존한다고 믿지만, 이 현존을 육체적인 것이 아닌 영적인 현존으로 묘사한다.[76] 성공회는 다양한 견해를 따르며, 교회주의에 따라 다르지만, 성공회의 39개조 신조의 가르침은 그리스도의 몸이 믿는 자들에게만 하늘적이고 영적인 방식으로 받아들여진다고 하며, 이는 감리교의 신조에서도 가르치는 교리이다.

세계 교회 협의회의 ''세례, 성찬, 사역'' 문서는[78] 기독교인들의 일반적인 성찬에 대한 공통된 이해를 제시하려 하며, 이를 "본질적으로 성령의 능력으로 그리스도를 통해 하나님께서 우리에게 주시는 선물", "아버지께 드리는 감사", "그리스도의 기념 또는 기억", "우리를 위해 항상 중보하시는 그리스도의 유일한 희생의 성례", "그리스도의 몸과 피의 성례, 그의 실제 임재의 성례", "성령의 간구", "신자들의 교제", 그리고 "하나님의 나라의 만찬"으로 묘사한다.

시대와 교파에 따라 그 해석에 차이가 있었음에도, 기독교에서 성찬은 항상 예배 의식의 핵심이었다. 전통적인 기독교에서 성찬의 예식은 하나님이 계획하신 인간의 죄로부터의 구원의 성취가 되는 의식이며, 예수의 죽음과 부활을 기억하고, 거기에 예수의 현존을 믿는 것, 더 나아가 신앙인과 하나님, 신앙인 상호 간의 유대감을 확인하는 것이었다. 이러한 중심 사상은 대부분의 종파에 공통되지만, 그 정도와 해석에 따라 차이가 생기고 있다.

예를 들어 로마 가톨릭교회와 동방 정교회에서는 전통적으로 성체 성사를 7개의 성사·신비 중 하나로 여기며, "화체설"이라는 사상을 존중해 왔다. 화체설이란 빵과 포도주가 미사 중에 실제로 그리스도의 몸과 피로 변한다는 교리이다. 그에 반해 종교 개혁 이후, 개신교 교회에서는 빵과 포도주가 실제로 그리스도의 몸과 피로 변하는 것이 아니라, 단순한 상징적인 의식에 불과하다고 여기게 되었다.

1980년대 이후, 세계 교회 협의회(World Council of Churches)가 개최되면서, 세례, 성찬, 그리고 교회에서의 직분에 대한 상호 이해를 심화시키려는 움직임이 활발해졌으며, 로마 가톨릭교회를 비롯한 많은 교파가 참여하고 있다.

5. 1. 기념론

기념론 또는 기념설은 신약성서의 복음서와 바울로의 편지로 1세기부터 전승되었고, 현재 개신교회 전반의 성만찬 이해이다.[218] 유세비우스는 상징설 즉 기념설을 주장하며, 아우구스티누스는 펠라기우스 사상에 대한 비판에서 기념설에 대한 주장을 보여준다. 아우구스티누스의 스승이었던 암브로시우스는 성찬을 "우리 주 예수 그리스도의 몸과 피에 대한 상징"으로 설명한다.[219]

11세기 교회 대분열 이후 서방교회는 성변화가 강화되어 화체설이 되었으나, 16세기 종교개혁을 통해 기념설이 재조명되었다. 종교개혁 이전 베렌가리우스가 11세기 경 "그리스도는 성체 안에 표징과 상징으로만 현존한다"고 주장하였다.

종교개혁으로 마르틴 루터의 공재설, 장 칼뱅의 영적 임재설, 울리히 츠빙글리 등의 상징설(기념설)을 통해 재조명되었다. 기념설에 따르면 성찬은 예수 그리스도의 최후의 만찬을 상징으로서 기념하는 것일 뿐이며, 실제적이고 실체적으로 본질상 그리스도의 몸과 피로 변하지는 않는다. 다만 루터교의 공재설은 그리스도가 빵과 함께, 위에, 그리고 빵속에 실재한다고 보며, 장로교의 영적 임재설은 그리스도가 영으로 함께하심을 받아들인다. 성공회의 성사적 임재설[220]도 기념론의 범주에 포함된다.

5. 2. 성령에 의한 성변화론

'성령에 의한 성변화론'은 기념론의 강화형태로 기념론의 신학적 배경을 지니며, 이를 강화한 정교회의 성체성혈성사 이해이다. 개신교의 공재설과 유사한 부분도 있다.

교리화는 8세기 경의 교부인 다마스쿠스의 성 요한의 전례이론에 따른다. 성체성혈성사 때에 성령이 오시어 하느님의 신비를 이루시고 빵과 포도주가 그리스도의 성육화하신다고 믿는다. 이는 기념설의 강화 형태로 발전하였다. 흔히 그리스도의 완전한 성체가 되는 것이 아닌 "메타볼레" 즉 단순한 빵의 상태를 넘어선 성령 안에서 거룩한 상태가 된 것으로 이해한다.[221]

5. 3. 화체설

'화체설'(또는 실체변화, 성변화론)은 천주교회에서 따르는 신학적 개념으로, 성찬례에 사용되는 빵과 포도주가 사제의 축성을 통해 질료로써는 빵과 포도주로 남아있으나, 본질은 예수의 살과 피로 변한다는 교리이다.[222] 이는 예수가 스스로를 하늘에서 내려온 살아있는 빵이라 한 것[223]과 최후의 만찬에서 빵을 스스로의 몸이라 하고 포도주를 스스로의 피라고 한 것[224]을 문자적으로 해석한 것에서 유래한다.

4세기 동방교회에서는 예루살렘의 키릴루스가 성찬의 성물이 여전히 빵과 포도주로 남아 있다고 지적하면서 그리스도의 몸과 피에 대한 모형이라고 칭하는 상징론에 바탕을 둔 '반상징, 반실체론'을 주장하였다. 니사의 그레고리우스도 상징론에 "성분을 변화시킨다"는 주장을 담아 초기 실체변화의 기초를 두었다. 5세기 이후 보편교회에서는 기념설을 강화하는 '반기념, 반실체론' 등을 형성하며 성령을 통한 성변화가 널리 수용되었다.[222] 5세기에 현재의 서방교회 지역에서는 상징론, 기념설이 중심이었다가 점차 현재의 화체설의 초기 형태인 '실재설'이 등장하였고, 점차 현재의 실체변화 개념이 형성되었다.[222]

화체설은 교회 대분열 이후 서방교회에서 토마스 아퀴나스의 성변화 개념을 바탕으로 13세기 라테란 공의회를 통해 교리화되었다.[222] 가톨릭교회에 따르면, 축성을 통해 빵과 포도주의 실체는 실제로 그리스도의 몸과 피의 실체가 되며, 빵과 포도주의 형상은 변하지 않고 유지된다.[88][89][90] 이러한 변화는 성찬 기도 안에서 그리스도의 말씀의 효력과 성령의 활동을 통해 이루어진다.[91][92] 1215년 제4차 라테란 공의회는 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 "화체"되었다고 언급했다.[95][96][97] 1551년, 트리엔트 공의회는 이를 다시 선언하며, 이 변화를 거룩한 가톨릭 교회는 적절하고 올바르게 화체라고 불렀다고 명확하게 정의했다.[99][100][101]

교회는 예수의 몸과 피가 더 이상 분리될 수 없다고 보며, 하나가 있는 곳에 다른 하나도 있어야 한다고 가르친다. 그러므로 성체 분배자가 성체를 분배할 때 "그리스도의 몸"이라고 말하고, 성작을 제시할 때 "그리스도의 피"라고 말하지만, 둘 중 하나를 받는 신자는 그리스도 전체를 받는 것이다.[102]

가톨릭 교회는 이러한 믿음의 주요 근거로 예수님께서 최후의 만찬에서 하신 말씀을 꼽는다. 공관 복음서[103]와 바울은 예수님께서 빵과 잔을 드시면서 "이는 내 몸이다 [...] 이는 내 피다"라고 말씀하셨다고 전한다.[104]

6. 교파별 해석

1세기에 나타난 기념설을 따르는 개신교회에는 공재설, 기념설, 영적임재설 등이 있으며, 8세기에 기념설을 강화하고, 체계화한 성령에 의한 성변화를 따르는 정교회가 있으며, 교회 대분열 이후 13세기에 교리화한 화체설을 따르는 로마 가톨릭교회가 있다.

==== 로마 가톨릭교회 ====

로마 가톨릭교회는 13세기에 교리화한 화체설을 따른다. 성체성사를 그리스도의 죽음을 재현하는 희생의 제사로 보며, 사제가 축성한 제병(빵)과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 변한다는 실체변화를 믿는다.[225] 그래서 가톨릭교회에서는 사제의 축성으로 변한 그리스도의 성체에 경배를 표하는 '''성체조배'''를 한다.

이전에는 일반적으로 평신도는 성혈을 받아 모시지 않았는데 (이를 '''단형 영성체'''라고 함) 이 당시에도 사제는 언제나 빵과 포도주를 둘 다 모시는(영하는) '''양형 영성체'''를 했다. 현대 가톨릭교회에서는 특별한 경우에 한하여 평신도들에게도 양형 영성체를 하도록 할 수 있지만, 여전히 미사에서 회중들의 일반적인 영성체 방식은 교회의 전통을 따른 단형 영성체이다.

가톨릭 교회에서 성찬례는 교리에 따르면 "그리스도교 생활의 근원이자 정점"인 성사로 여겨진다.[80] "다른 성사들, 그리고 실제로 모든 교회 봉사직과 사도직의 활동은 성찬례와 연결되어 있으며, 이를 지향한다. 이는 축성된 성찬례 안에 교회의 모든 영적인 선, 즉 우리의 파스카이신 그리스도 자신이 담겨 있기 때문이다."[81] ("파스카"는 때때로 부활절을, 때때로 유월절을 의미하는 단어이다.)[82]

가톨릭교회는 성찬례에서 예수님이 십자가 위에서 단 한 번 드린 것과 동일한 희생이 모든 미사에서 현존한다고 믿는다. 가톨릭교회 교리서 요약에 따르면, "성찬례는 주 예수 그리스도의 몸과 피의 바로 그 희생 제물이며, 그분은 영광 중에 다시 오실 때까지 십자가의 희생을 영원히 지속시키기 위해 그것을 제정하셨다."[83]

"교회가 성찬례를 거행할 때, 그리스도의 파스카를 기념하며, 그리스도께서 십자가 위에서 단 한 번 바치신 희생이 영원히 현존하게 된다. [...] 그러므로 성찬례는 십자가 위에서 단 한 번 바쳐진 동일하고 유일한 희생을 재현(현존하게)하기 때문에 희생이다"[84]

그리스도의 희생과 성찬례의 희생은 하나의 단일한 희생으로 여겨진다. "희생 제물은 동일하다: 지금은 사제의 직무를 통해, 그때는 십자가 위에서 스스로를 바치신 바로 그분이 바치신다; 다만 바치는 방식만 다르다."[85] 미사의 거룩한 희생 안에서, "성찬례 희생을 바치는 것은 사제의 직무를 통해 활동하시는 새 계약의 영원한 대사제이신 그리스도 자신이시다. 그리고 빵과 포도주의 형상 아래 실재하시는 동일한 그리스도 자신이 성찬례 희생의 제물이시다."[86]

가톨릭교회에 따르면, 예수 그리스도는 참되고, 실질적이며, 실체적인 방식으로 성찬 안에, 즉 그분의 몸, 피, 영혼, 그리고 신성과 함께 현존하신다.[87] 축성을 통해, 빵과 포도주의 실체는 실제로 그리스도의 몸과 피의 실체가 되며 (화체설), 빵과 포도주의 모습 또는 "형상"은 변하지 않고 유지된다(예: 색깔, 맛, 감촉, 냄새). 이러한 변화는 성찬 기도 안에서 그리스도의 말씀의 효력과 성령의 활동을 통해 이루어진다.[88][89][90] 그리스도의 성찬적 현존은 축성의 순간에 시작되어 성찬의 형상이 유지되는 한 지속된다.[91][92] 즉, 성찬이 소화되거나, 물리적으로 파괴되거나, 어떤 자연적인 과정에 의해 부패할 때까지 지속된다.[93] (이 시점에서, 신학자 토마스 아퀴나스는 빵과 포도주의 실체는 다시 돌아갈 수 없다고 주장했다).[94]

1215년 제4차 라테란 공의회는 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 "화체"되었다고 언급했다.[97] 1551년, 트리엔트 공의회는 다음과 같이 명확하게 선언했다: "우리 구세주 그리스도께서는 빵의 형상 아래에서 참으로 자신의 몸을 바치고 있다고 말씀하셨기 때문에,[98] 하느님의 교회는 항상 빵과 포도주를 축성함으로써 빵의 모든 실체가 그리스도의 몸의 실체로, 포도주의 모든 실체가 그분의 피의 실체로 변화한다는 것을 확신해 왔으며, 이 거룩한 공의회는 이제 이를 다시 선언한다. 이 변화를 거룩한 가톨릭 교회는 적절하고 올바르게 화체라고 불렀다."[99][100][101]

교회는 예수의 몸과 피가 더 이상 분리될 수 없다고 본다. 하나가 있는 곳에 다른 하나도 있어야 한다. 그러므로 사제(또는 성체 분배의 특별한 봉사자)가 성체를 분배할 때 "그리스도의 몸"이라고 말하고, 성작을 제시할 때 "그리스도의 피"라고 말하지만, 둘 중 하나를 받는 신자는 그리스도 전체를 받는다. "그리스도는 각 형상 안에 완전히 현존하시고, 그 형상의 각 부분 안에 완전히 현존하시며, 빵을 쪼개는 것은 그리스도를 나누는 것이 아니다."[102]

가톨릭 교회는 이러한 믿음의 주요 근거로 예수님께서 최후의 만찬에서 하신 말씀을 꼽는다. 공관 복음서[103]와 바울은 예수님께서 빵과 잔을 드시면서 "이는 내 몸이다 [...] 이는 내 피다"라고 말씀하셨다고 전한다.[104] 이러한 말씀에 대한 가톨릭의 이해는 교부 저술가들로부터 시작하여 구약의 언약 역사에 그 뿌리를 두고 있음을 강조해 왔다. 이러한 구약 배경에 비추어 그리스도의 말씀을 해석하는 것은 그리스도의 실체적 현존 (성찬)에 대한 믿음을 뒷받침하고 강화한다.[105]

가톨릭교회 교리에 따르면 대죄 상태에서 성찬을 받는 것은 성체 모독이며,[106] 은총의 상태, 즉 대죄가 없는 사람만이 성찬을 영할 수 있다.[107] 고린도전서 11장 27~29절에 근거하여 다음과 같이 확언한다. "자신이 대죄를 범했음을 알고 있는 사람은 깊은 통회를 느낄지라도 먼저 고해성사를 받지 않고는 성체를 영해서는 안 된다. 단, 성체를 영해야 할 중대한 이유가 있고 고해성사를 볼 수 없는 경우에는 예외이다."[108][109]

가톨릭 교회는 고대부터 현대에 이르기까지 미사를 매일 끊임없이 거행해 왔다. 가톨릭 교회에서 성체성사, 즉 빵과 포도주가 예수의 몸과 피로 변하는 것(성변화)과 신자들이 이를 나누는 것(영성체)이 미사의 중심이다. 빵은 작은 공동체(교회)를 위해 발효시키지 않은 곡물과 물만으로 만든 빵을 얇고 둥글게 구워 십자 표시를 하기도 하지만, 대부분은 그 제조를 전문으로 하는 수도원에서 곡물과 물만으로 만들어 보존이 용이한, 한 사람 분량의 크기인 호스티아, 오블라트라고 불리는 얇게 구운 맛없는 전병 같은 것을 사용한다. 글루텐 알레르기가 있는 경우에는 미리 신청하면 글루텐을 포함하지 않은 호스티아나 빵을 성체로 받을 수 있다. 가톨릭 교회에서는 "성체"(御體)라고 불리는 호스티아만을 신자들이 영성체하는 것이 일반적이다. "성혈"(御血)이라고 불리는 포도주 영성체도 행해지기도 하는데, 이는 카리스라고 불리는 잔으로 마시거나, 성체를 포도주에 적셔 먹는 형태(인틴션)로 이루어진다. 또한 병자 등에게 성체를 줄 경우, 미사 중에 성변화된 성체(보통은 빵만)를 치볼리움이라고 불리는 보관 용기에 옮겨 미사 외의 시간에 사제가 운반하여 전달하는 경우도 있다.

19세기 1차 바티칸 공의회의 교령에 따라 매일 전 세계에서 동일한 양식으로 미사를 하며, 미사 중간에 영성체를 하고 있다. 매해 삼위일체 대축일 다음 주일을 그리스도의 성체성혈 대축일로 지낸다.

성찬은 그리스도의 몸과 피이므로 "미사 집전 중이든 미사 밖이든 성찬에 합당한 숭배는 latriala의 숭배, 즉 하느님께만 드리는 경배이다."[110] 축성된 성체는 제대 위에 성체 현시대에 노출(전시)될 수 있다. 축성된 성체를 노출하는 의식에는 강복과 성체 숭배가 포함된다. 가톨릭 신학에 따르면 축성문 이후의 성체는 더 이상 빵이 아니라 그리스도의 몸, 피, 영혼, 신성이다. 가톨릭 신자들은 예수가 구약 성경 유월절에 예시된 희생적인 하느님의 어린 양이라고 믿는다. 그 유월절 희생 양의 살은 가족 구성원이 먹어야 했다. 남은 것은 해가 뜨기 전에 태워 유월절 양의 살이 조금도 남지 않도록 해야 했다. 오직 양의 피로 집의 문설주와 상인방을 표시함으로써 가구 구성원은 죽음으로부터 구원을 받았다. 양을 먹는 것은 그들을 구원하기 위한 것이 아니라 탈출의 여정(출애굽기 = 이집트 노예 생활에서 탈출)을 위한 에너지를 주기 위한 것이었으며, 무교병의 경우도 마찬가지였다(). 유월절이 구약이었던 것처럼, 성찬은 신약이 되었다(, , , 그리고 ).

성체 숭배는 라틴 교회, 앵글로-가톨릭 및 일부 루터교 전통에서 신자들이 성체를 드러내고 숭배하는 행위이다. 이 공개와 숭배가 끊임없이(하루 24시간) 이루어질 때, 이를 "영원한 숭배"라고 부른다. 교구에서는 보통 자원 봉사 교구민들이 이를 수행하며, 수도원이나 수녀원에서는 거주하는 수도승이나 수녀들이 수행한다. ''성체 현시''에서 성체는 일반적으로 제단에 놓인 성광에 전시되며, 때로는 빛을 비추거나 촛불로 둘러싸인다.

==== 동방 정교회 ====

동방 정교회에서는 예수께서 감사의 성만찬 성사를 정하셨다는 복음서와 바울로의 주장에 따라 성찬을 예배의 중심으로 이해한다.[226] 초기 기독교와 교부들의 전통에 따라 그리스도와 참된 교제의 신비로서 성만찬을 통해 예수 그리스도를 관상할 수 있다는 상징적 개념으로 설명하였다. 8세기에 이르러 이콘반대주의가 전개되면서 실재론적 입장서 성찬에 대한 견해에 변화가 나타났다. 니케포로스가 성찬이 인간적 몸으로 변형한다는 주장한 이후 성체와 성혈이 된다는 입장이 널리 수용되었다. 그러나 이 변화는 서방교회의 "화체"가 아니라 역동적 의미의 변화인 성육화, "메타볼레"를 용어로 사용한다.[226]

11세기 서방교회와 성찬 제병 논쟁에서 일상적인 누룩이 든 빵이 생동하는 그리스도의 인성을 상징하며, 일상적 빵이 참된 성육화라고 보았다. 또한 빵이라는 헬라어 단어 '아르토스'가 '누룩 있는 것'을 의미하며 최후의 만찬이 유월절이 오기 전인 성 목요일(주님의 성체성사 제정일)에 이루어졌기 때문에 당시 상황에 무교병(누룩 없는 빵)을 먹기 전이었다고 보기 때문이다. 성찬예배를 집전하는 사제가 성도들에게 포도주를 직접 떠서 먹임으로써 제병과 포도주를 정교회 사제와 신도가 모두 받는다.

동방 기독교 내에서 성찬 예식은 "성찬 예식"(비잔틴 전례) 또는 다른 전례에서 유사한 이름으로 불린다. 콘스탄티노폴리스 전례에서는 현재 요한 크리소스토모스와 바실리우스 대제에게 귀속되는 두 개의 아나포라가 사용된다. 오리엔트 정교회에서는 다양한 아나포라가 사용되지만, 모두 콘스탄티노폴리스 전례의 구조와 유사하다. 사순절, 크리스마스와 주현절 전야, 성목요일, 성 토요일, 그리고 그의 축일(1월 1일)에는 바실리우스 성인의 아나포라가 봉헌된다. 아나포라가 끝나면 빵과 포도주는 그리스도의 몸과 피로 여겨진다. 로마 가톨릭 교회와 달리 비잔틴 전례는 효모를 넣은 빵을 사용하며, 효모는 성령의 임재를 상징한다.[111] 그리스 정교회는 성찬 예식에서 효모를 넣은 빵을 사용한다.[112]

동방 신학에서 축성 과정에 대한 한 가지 아이디어는 성령 강림("호출")에서 성령이 호출되고 빵과 포도주가 그리스도의 진정한 몸과 피로 축성되는 것으로 요소의 변화가 이루어진다고 이해하지만, 아나포라 전체가 하나의 기도이기 때문에, 그 안에서 한 순간을 쉽게 떼어낼 수 없다.[113]

정교회에서는 성체성사를 거행하는 예배를 성찬예배라고 부른다. 성찬예배는 기도와 성서 봉독 부분과 영성체 부분으로 나뉜다. 영성체 때 사용되는 전례문은 그리스어로 "아나포라"라고 불린다. 비잔틴 전례를 따르는 정교회에서의 성찬예배에서는 성 요한 크리소스토무스의 축문(기도문)과 성 바실리오스의 축문이 사용된다. 아주 일부 교회에서는 예수의 형제 야고보에게 귀속되는 축문이 특별한 경우에 사용된다. 또한 대재 기간 평일에는 앞선 성찬예배에서 성변화된 성체를 영하는 사전축성 예비성찬예배도 거행된다.

성찬예배의 마지막에 행해지는 십자가 경배 후에는 "안티도르"라고 불리는 축성된 빵이 나누어진다[214]。안티도르는 고대에는 어린 양 등을 본떠 만들었으며, 성찬예배에 참여할 수 없었던 신자를 위해 가져갔다고 전해진다. 교회에 따라서는 이 때 함께 포도주를 나누기도 한다(대개 빵을 적셔 제공한다).

==== 개신교회 ====

개신교의 성만찬에서는 반드시 모든 성직자와 성도가 그리스도의 피를 상징하는 포도주와 살을 의미하는 떡을 함께 나눈다.[114] 개신교회에서 성만찬의 '''기념'''은 단순히 기억하고 전례를 수행하는 것이 아니다. 이 "기념"은 그리스도의 고난과 죽음을 기념하고 감사하며, 주님의 도래를 기억하고, '''성령의 활동을 통해 교제'''하는 것을 의미한다. 이러한 개신교의 성만찬 이해는 성서에 따라 사도 바울로의 서신과 누가 복음서에 나온 '''기념'''(아남네시스, ἀνάμνησις)의 개념이다. "기억, 회상, 재현, 새롭게 경험함"을 의미하는 이 단어는 단순히 기억하는 것이 아니라 온몸과 마음으로 생각나게 하는 것, 상황에 함께 하는 것을 의미한다. 따라서 개신교회의 "기념"의 성찬식은 그리스도가 제자들과 성만찬을 제정하시던 순간에 성별된 빵과 포도주에 지금도 참여하여 늘 새롭게 경험하게 하는 온전한 기념의 과정이라고 본다. 이러한 성만찬에 대한 신학적 이해는 현대에 와서도 발전하여 에큐메니컬 성만찬 곧 교회일치 운동으로써 가시적 일치를 이루려는 그리스도인들의 성만찬을 형성하는데 큰 기여를 하였다.

성직자가 십자가를 뒤로 하고 성도를 향해 서서 성찬을 집례하는 방식은 초대교회의 성찬을 되찾으려는 개신교회의 노력으로 16세기에 형성되었다. 그 이전까지 성찬은 성직자가 십자가만을 바라보고 집례하는 방식이었다. 개신교회만이 아니라 1960년대 천주교회에서도 수용하였다. 현재는 서방교회 전통의 교회들은 성직자가 성도를 바라보며 성찬을 집례한다.

개신교 전반은 기념설을 따르며, 기념설 내에서 성찬에 대한 교단별 약간의 강조와 차이를 구분하면 아래와 같다.

===== 루터교회 =====

루터교는 실재설로 불리는 성만찬 신학을 따르며, 세례와 더불어 인정되는 두 가지 성례이다. 마르틴 루터는 목사가 축성 시 사용하는 하나님의 말씀(고린도전서 11:23b-25)을 통해 주의 몸과 피가 빵과 포도주에 (in, with, and under) 임재한다고 보았다.[128] 루터 사후에는 공재설로 입장이 정리되기도 했다. 루터교의 실재 임재 교리는 보다 정확하고 공식적으로 "성사적 연합"으로 알려져 있다.[129][130]

복음주의루터교 교회에서는 성찬식의 의례 형식이 가톨릭교회의 그것과 공통점이 많으며, 얇은 웨이퍼(정식으로는 호스티아라고 불린다. 혹은 진짜 빵이 사용되는 경우도 있다)와 포도주(혹은 포도 주스)를 사용하여, 예수의 몸이자 피라는 믿음 속에서 나눈다. 포도주(포도 주스)는 "칼리스"라고 불리는 공통의 잔에서 개인 컵으로 옮겨지기도 한다.

===== 개혁교회 =====

개혁교회와 장로교회는 그리스도의 영적 임재설이라는 성만찬 신학을 주장한다. 종교개혁자 장 칼뱅은 마르틴 루터의 공재설과 울리히 츠빙글리의 기념설과는 다른 영적인 임재를 내세웠다. 비록 그리스도의 몸은 천상에 있으니 육신으로 빵과 포도주가 변하는 것은 아니지만, 영으로 함께 한다고 인식한다.[140] 오늘날 한국 장로교회는 여전히 영적인 임재를 가르치나, 단순한 기념으로 이해하는 경우가 많다.

개혁교회 전통 (여기에는 대륙 개혁 교회, 장로교회, 회중교회가 포함됨)에서 성찬은 다양하게 거행된다. 칼빈주의 성찬관은 가톨릭의 객관적 존재론적 임재와 츠빙글리파[140]와 그 계승자들의 그리스도의 부재와 정신적 기념설과는 다른, 성찬에서 그리스도의 실재적 임재를 본다. 빵과 포도주는 신자가 그리스도의 죽음 안에서 그리스도와 실제로 교제하는 수단이 되며, 그리스도의 몸과 피는 빵과 포도주가 감각에 실제로 임재하는 것처럼 신자의 믿음에 실제로 임재하지만, 이러한 임재는 "영적인" 것이며, 즉 성령의 역사이다.[141]

성찬 거행 빈도에 대한 표준은 없다. 요한 칼빈은 매주 성찬을 원했지만, 시의회는 매달만 허용했고, 오늘날 개혁교회에서는 월례 성찬이 가장 일반적인 관행이 되었다. 반면에 많은 이들은 자신의 상태와 죄에 대한 적절한 성찰과 내적 숙고를 위해 존 녹스를 따라 분기별로 주의 만찬을 거행한다. 최근, 장로교회와 개혁교회는 덜 빈번한 성찬이 은혜의 수단으로서의 성찬에 대한 칼빈의 관점이 아닌, 주의 만찬에 대한 기념적 관점에서 유래된 것임을 고려하여, 매주 성찬을 포함하여 더 잦은 성찬을 회복할지 여부를 고려하고 있다.[142]

일부 교회에서는 유월절 세데르에서 무교병을 사용하는 것을 염두에 두고 효모나 다른 발효제가 없는 빵을 사용하고, 다른 교회에서는 구할 수 있는 어떤 빵이든 사용한다. 예를 들어, 미국 장로교회는 "문화에 일반적인 빵"을 규정한다. 예배 규정 원리로 거슬러 올라가, 개혁교회 전통은 오랫동안 성찬을 받기 위해 앞으로 나아가는 것을 피하고, 장로(장로)가 회중 전체에 성찬 요소를 분배하는 것을 선호하여, 공유된 식사에 더 가까운 방식을 취했다. 지난 반세기 동안, 장로교회에서는 성찬을 매달 또는 매주 거행하는 것이 훨씬 더 일반적이다. 또한 침례(축성된 빵이나 웨이퍼 조각을 받아 축복된 포도주에 담가 먹는 것)를 통해 성찬 요소를 받는 것도 일반화되고 있다. 교회에 따라 포도주와 포도 주스를 모두 사용한다.[143][144] 대부분의 개혁교회는 "열린 성찬"을 행한다. 즉, 동일한 신앙과 실천을 가진 교회에 연합하고 죄 가운데 살지 않는 모든 신자는 성찬에 참여할 수 있다.

===== 성공회 =====

성공회에서 성체성사(성만찬)는 세례와 더불어 신약성서에 명시된 성사이며, 성체성사, 성찬, 성찬례, 주님의 만찬이라고도 한다.[227] 천주교회와는 달리, 성공회에서는 감사성찬례때마다 사제가 축성한 빵과 포도주를 모두 영한다. 성공회에서는 사제가 축성한 빵과 포도주에 예수 그리스도가 성령에 의해 임재하므로, 성공회 신자는 성만찬을 통해 그리스도의 성체와 성혈을 모시게 된다는 '성사적 임재설'을 따른다.[227]

성찬에 대한 성공회 신학은 미묘하다. 성찬은 화체설의 문제가 아니며, 단순히 헌신적이고 기념적인 성격을 띠는 것도 아니다. 성공회 교회들은 주의 만찬이 단순히 그리스도의 죽음에 대한 헌신적인 묵상이라는 믿음을 고수하지 않는다. 일부 성공회 신자들에게 그리스도는 성찬 안에서 그의 인격의 충만함으로 영적으로 현존하신다.

잉글랜드 교회는 "그리스도의 현존"에 대한 어떤 정의도 공식화하는 것을 반복적으로 거부해 왔다. 교회 당국은 그것을 신비로 남겨두는 것을 선호하는 동시에 축성된 빵과 포도주를 "그리스도의 가장 귀중한 몸과 피"의 "영적 음식"으로 선포한다. 빵과 포도주는 "내면의 은혜의 외적 표징"이다.[121] 성찬 시의 분배의 말씀은 실제적 임재 또는 실제적이지만 영적인 임재(칼뱅주의 수용설과 가상설)를 허용한다. 이 개념은 19세기까지 대부분의 성공회 신자들에게 잘 받아들여졌다.[122] 1840년대부터 트랙타리안들은 "실재적 임재"라는 개념을 재도입하여 육체적 임재를 시사했는데, 이는 공동기도서 예식의 언어가 그리스도의 몸과 피에 대해 자세한 설명 없이 언급하고, 텍스트의 다른 부분에서 이를 영적인 음식으로 언급했기 때문에 가능했다.

수용설과 가상설 모두 실제적 임재를 주장한다. 전자는 수령자에게 강조점을 두고, 후자는 "임재"가 성령의 능력에 의해 만들어지지만 그리스도의 자연적인 몸 안에는 존재하지 않는다고 주장한다. 그분의 임재는 객관적이며 수령자의 믿음에 의해 좌우되지 않는다. 전례는 빵과 포도주가 자연적인 요소의 변화에 대한 어떤 이론도 배제한 채, 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피 "되도록"이 아닌 "되게" 해달라고 간구한다. 빵과 포도주는 외적 현실이며 "임재"는 믿음으로 인식되는 것 외에는 보이지 않는 내적 현실이다.[123]

1789년, 미국 성공회는 성찬이 하나님께 드리는 예물 (희생)이라는 명시적인 언어를 복원했다. 성공회 공동체의 회원 교회에 의한 ''공동 기도서''의 후속 개정은 이와 유사한 작업을 수행했다(잉글랜드 교회는 1928년 제안된 기도서에서 그렇게 했다).[124]

1552년 기도서의 소위 "블랙 루브릭"은 성찬을 받을 때 무릎을 꿇는 것을 허용했는데, 엘리자베스 1세 여왕의 주장으로 1559년판에서 삭제되었다. 그것은 1662년 기도서에 다시 도입되었으며, 천국에 있으며 여기에 없는 그리스도의 자연적인 살과 피의 육체적 임재를 부정하도록 수정되었다.

성공회에서는 영국 성공회의 성찬식을 따르고 있으며, 현행 『일본 성공회 기도서』(1990, 일본 성공회 관구 사무소)에서는 "눈에 보이지 않는 영의 은혜의, 눈에 보이는 징표이자 보증이며, 그 은혜를 받는 방법으로서", 그리스도가 직접 정한 '''성찬'''으로, 세례와 함께 성찬이 제시되어 있으며, 그리스도의 고난과 죽음, 부활을 기념하기 위해 주의 재림 때까지 행해지는 것으로 하고 있다.

많은 교회에서는 부활절이나 매 주일 기도서에 따라 성찬식을 거행하며, 사제 또는 주교에 의해 성별된 성찬을 신도가 받는다. 성찬 참여는 그리스도와의 일치, 전 공회의 일치의 징표이므로, 성찬식 중에는 전 공회와 세계를 위한 기도인 '''대도'''와, 식에 참여하는 사람들끼리의 '''평화의 인사''', 공동 참회 등이 포함되어 있다. 또한, 사제는 명백히 큰 죄를 범했거나, 언행으로 이웃에게 해를 끼치고 있는 자에 대해서는 죄를 뉘우치고 갚는 것을 명백히 하지 않는 한 성찬에 참여해서는 안 된다는 것을 알려야 한다고 되어 있다.

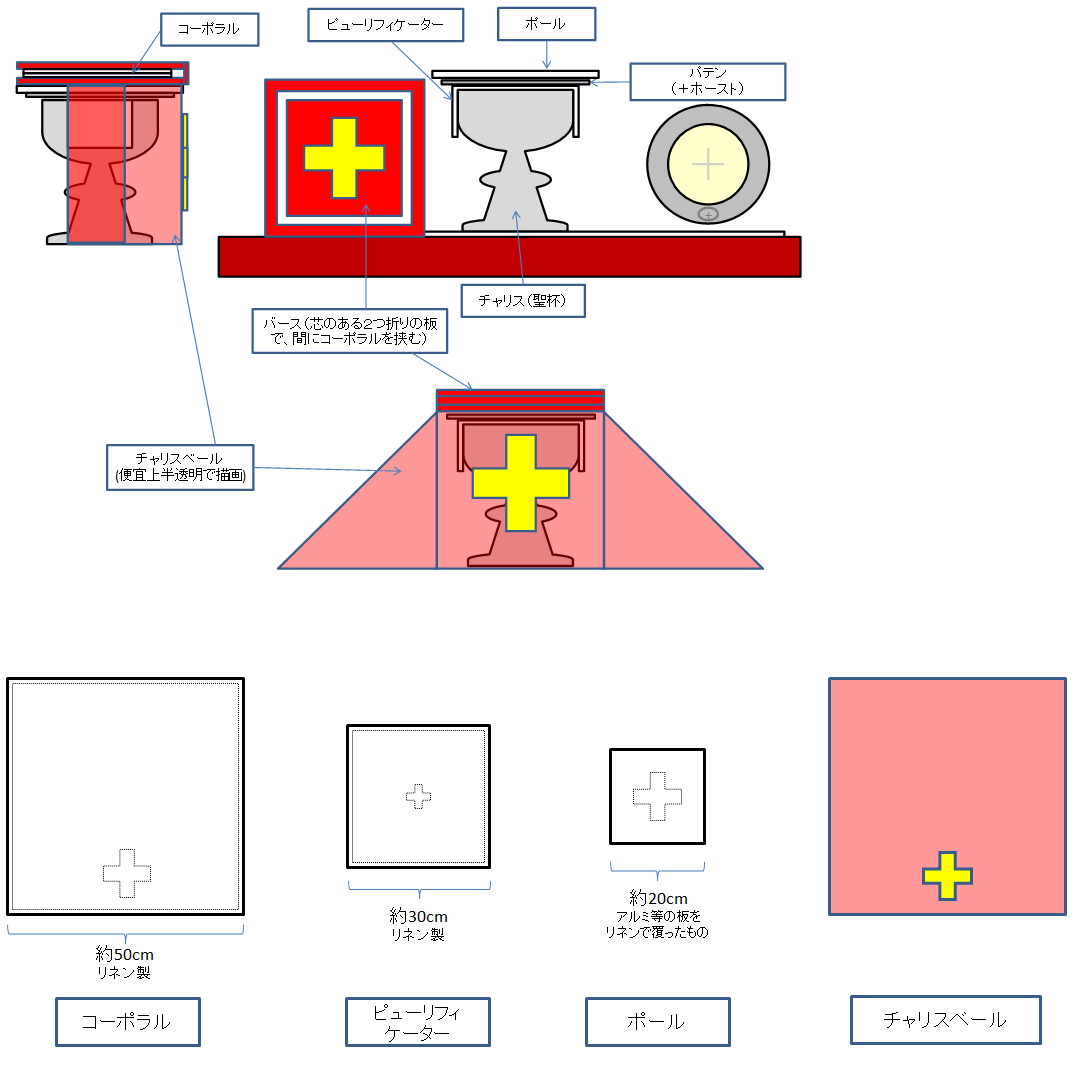

성찬식에 사용되는 제구는 많은 부분이 가톨릭의 도구나 말을 따르고 있지만, 읽는 법은 영어식 발음이 많은 편이다. 성찬은 '''호스트''' 또는 '''웨이퍼'''(host, wafer)라고 불리는 빵과 포도주에 의한 두 종류의 성찬 참여 형식을 취한다. 신도에게 주어지는 웨이퍼는 500엔짜리 동전 정도의 크기가 사용되지만, 성별 시 집전자(司式者)가 손에 들고 사용할 때 사용하는 대형의 것을 특별히 프리스트 호스트(priest host)라고 부르기도 한다. 일본에서는 나자렛 수녀회 등의 수도원에서 제조된 것이 많이 사용된다. 가톨릭 교회에서 사용되는 것에 비하면 얇고 작은 경우가 많다.

빵을 담는 잔 모양의 그릇을 '''시보리움'''(ciborium)이라고 하고, 접시 모양의 것은 '''패턴'''(paten)이라고 부른다. 시보리움은 성당에 안치되는 성궤에 보관하기 위한 것이지만, 분찬 시에 사용되기도 한다. 또한, 포도주를 담는 그릇은 '''성작'''(chalice)이라고 하며, 와인은 적포도주라도 백포도주라도 상관없다.

성별 전 호스트를 넣기 위한 그릇을 '''브레드 박스'''(bread box), 포도주와 물을 넣는 그릇을 '''크루엣'''(cruet, 2개일 경우에는 복수형으로 크루에츠라고 하는 경우가 많다)라고 부르며, 이것들에 담긴 것이 성찬식 중에 신도들로부터 성탁에 봉헌되어 성직자에 의해 성별된다.

=====

6. 1. [[로마 가톨릭교회]]

로마 가톨릭교회는 13세기에 교리화한 화체설을 따른다. 성체성사를 그리스도의 죽음을 재현하는 희생의 제사로 보며, 사제가 축성한 제병(빵)과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 변한다는 실체변화를 믿는다.[225] 그래서 가톨릭교회에서는 사제의 축성으로 변한 그리스도의 성체에 경배를 표하는 '''성체조배'''를 한다.이전에는 일반적으로 평신도는 성혈을 받아 모시지 않았는데 (이를 '''단형 영성체'''라고 함) 이 당시에도 사제는 언제나 빵과 포도주를 둘 다 모시는(영하는) '''양형 영성체'''를 했다. 현대 가톨릭교회에서는 특별한 경우에 한하여 평신도들에게도 양형 영성체를 하도록 할 수 있지만, 여전히 미사에서 회중들의 일반적인 영성체 방식은 교회의 전통을 따른 단형 영성체이다.

가톨릭 교회에서 성찬례는 교리에 따르면 "그리스도교 생활의 근원이자 정점"인 성사로 여겨진다.[80] "다른 성사들, 그리고 실제로 모든 교회 봉사직과 사도직의 활동은 성찬례와 연결되어 있으며, 이를 지향한다. 이는 축성된 성찬례 안에 교회의 모든 영적인 선, 즉 우리의 파스카이신 그리스도 자신이 담겨 있기 때문이다."[81] ("파스카"는 때때로 부활절을, 때때로 유월절을 의미하는 단어이다.)[82]

가톨릭교회는 성찬례에서 예수님이 십자가 위에서 단 한 번 드린 것과 동일한 희생이 모든 미사에서 현존한다고 믿는다. 가톨릭교회 교리서 요약에 따르면, "성찬례는 주 예수 그리스도의 몸과 피의 바로 그 희생 제물이며, 그분은 영광 중에 다시 오실 때까지 십자가의 희생을 영원히 지속시키기 위해 그것을 제정하셨다."[83]

"교회가 성찬례를 거행할 때, 그리스도의 파스카를 기념하며, 그리스도께서 십자가 위에서 단 한 번 바치신 희생이 영원히 현존하게 된다. [...] 그러므로 성찬례는 십자가 위에서 단 한 번 바쳐진 동일하고 유일한 희생을 재현(현존하게)하기 때문에 희생이다"[84]

그리스도의 희생과 성찬례의 희생은 하나의 단일한 희생으로 여겨진다. "희생 제물은 동일하다: 지금은 사제의 직무를 통해, 그때는 십자가 위에서 스스로를 바치신 바로 그분이 바치신다; 다만 바치는 방식만 다르다."[85] 미사의 거룩한 희생 안에서, "성찬례 희생을 바치는 것은 사제의 직무를 통해 활동하시는 새 계약의 영원한 대사제이신 그리스도 자신이시다. 그리고 빵과 포도주의 형상 아래 실재하시는 동일한 그리스도 자신이 성찬례 희생의 제물이시다."[86]

가톨릭교회에 따르면, 예수 그리스도는 참되고, 실질적이며, 실체적인 방식으로 성찬 안에, 즉 그분의 몸, 피, 영혼, 그리고 신성과 함께 현존하신다.[87] 축성을 통해, 빵과 포도주의 실체는 실제로 그리스도의 몸과 피의 실체가 되며 (화체설), 빵과 포도주의 모습 또는 "형상"은 변하지 않고 유지된다(예: 색깔, 맛, 감촉, 냄새). 이러한 변화는 성찬 기도 안에서 그리스도의 말씀의 효력과 성령의 활동을 통해 이루어진다.[88][89][90] 그리스도의 성찬적 현존은 축성의 순간에 시작되어 성찬의 형상이 유지되는 한 지속된다.[91][92] 즉, 성찬이 소화되거나, 물리적으로 파괴되거나, 어떤 자연적인 과정에 의해 부패할 때까지 지속된다.[93] (이 시점에서, 신학자 토마스 아퀴나스는 빵과 포도주의 실체는 다시 돌아갈 수 없다고 주장했다).[94]

1215년 제4차 라테란 공의회는 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피로 "화체"되었다고 언급했다.[97] 1551년, 트리엔트 공의회는 다음과 같이 명확하게 선언했다: "우리 구세주 그리스도께서는 빵의 형상 아래에서 참으로 자신의 몸을 바치고 있다고 말씀하셨기 때문에,[98] 하느님의 교회는 항상 빵과 포도주를 축성함으로써 빵의 모든 실체가 그리스도의 몸의 실체로, 포도주의 모든 실체가 그분의 피의 실체로 변화한다는 것을 확신해 왔으며, 이 거룩한 공의회는 이제 이를 다시 선언한다. 이 변화를 거룩한 가톨릭 교회는 적절하고 올바르게 화체라고 불렀다."[99][100][101]

교회는 예수의 몸과 피가 더 이상 분리될 수 없다고 본다. 하나가 있는 곳에 다른 하나도 있어야 한다. 그러므로 사제(또는 성체 분배의 특별한 봉사자)가 성체를 분배할 때 "그리스도의 몸"이라고 말하고, 성작을 제시할 때 "그리스도의 피"라고 말하지만, 둘 중 하나를 받는 신자는 그리스도 전체를 받는다. "그리스도는 각 형상 안에 완전히 현존하시고, 그 형상의 각 부분 안에 완전히 현존하시며, 빵을 쪼개는 것은 그리스도를 나누는 것이 아니다."[102]

가톨릭 교회는 이러한 믿음의 주요 근거로 예수님께서 최후의 만찬에서 하신 말씀을 꼽는다. 공관 복음서[103]와 바울은 예수님께서 빵과 잔을 드시면서 "이는 내 몸이다 [...] 이는 내 피다"라고 말씀하셨다고 전한다.[104] 이러한 말씀에 대한 가톨릭의 이해는 교부 저술가들로부터 시작하여 구약의 언약 역사에 그 뿌리를 두고 있음을 강조해 왔다. 이러한 구약 배경에 비추어 그리스도의 말씀을 해석하는 것은 그리스도의 실체적 현존 (성찬)에 대한 믿음을 뒷받침하고 강화한다.[105]

가톨릭교회 교리에 따르면 대죄 상태에서 성찬을 받는 것은 성체 모독이며,[106] 은총의 상태, 즉 대죄가 없는 사람만이 성찬을 영할 수 있다.[107] 고린도전서 11장 27~29절에 근거하여 다음과 같이 확언한다. "자신이 대죄를 범했음을 알고 있는 사람은 깊은 통회를 느낄지라도 먼저 고해성사를 받지 않고는 성체를 영해서는 안 된다. 단, 성체를 영해야 할 중대한 이유가 있고 고해성사를 볼 수 없는 경우에는 예외이다."[108][109]

가톨릭 교회는 고대부터 현대에 이르기까지 미사를 매일 끊임없이 거행해 왔다. 가톨릭 교회에서 성체성사, 즉 빵과 포도주가 예수의 몸과 피로 변하는 것(성변화)과 신자들이 이를 나누는 것(영성체)이 미사의 중심이다. 빵은 작은 공동체(교회)를 위해 발효시키지 않은 곡물과 물만으로 만든 빵을 얇고 둥글게 구워 십자 표시를 하기도 하지만, 대부분은 그 제조를 전문으로 하는 수도원에서 곡물과 물만으로 만들어 보존이 용이한, 한 사람 분량의 크기인 호스티아, 오블라트라고 불리는 얇게 구운 맛없는 전병 같은 것을 사용한다. 글루텐 알레르기가 있는 경우에는 미리 신청하면 글루텐을 포함하지 않은 호스티아나 빵을 성체로 받을 수 있다. 가톨릭 교회에서는 "성체"(御體)라고 불리는 호스티아만을 신자들이 영성체하는 것이 일반적이다. "성혈"(御血)이라고 불리는 포도주 영성체도 행해지기도 하는데, 이는 카리스라고 불리는 잔으로 마시거나, 성체를 포도주에 적셔 먹는 형태(인틴션)로 이루어진다. 또한 병자 등에게 성체를 줄 경우, 미사 중에 성변화된 성체(보통은 빵만)를 치볼리움이라고 불리는 보관 용기에 옮겨 미사 외의 시간에 사제가 운반하여 전달하는 경우도 있다.

19세기 1차 바티칸 공의회의 교령에 따라 매일 전 세계에서 동일한 양식으로 미사를 하며, 미사 중간에 영성체를 하고 있다. 매해 삼위일체 대축일 다음 주일을 그리스도의 성체성혈 대축일로 지낸다.

성찬은 그리스도의 몸과 피이므로 "미사 집전 중이든 미사 밖이든 성찬에 합당한 숭배는 latriala의 숭배, 즉 하느님께만 드리는 경배이다."[110] 축성된 성체는 제대 위에 성체 현시대에 노출(전시)될 수 있다. 축성된 성체를 노출하는 의식에는 강복과 성체 숭배가 포함된다. 가톨릭 신학에 따르면 축성문 이후의 성체는 더 이상 빵이 아니라 그리스도의 몸, 피, 영혼, 신성이다. 가톨릭 신자들은 예수가 구약 성경 유월절에 예시된 희생적인 하느님의 어린 양이라고 믿는다. 그 유월절 희생 양의 살은 가족 구성원이 먹어야 했다. 남은 것은 해가 뜨기 전에 태워 유월절 양의 살이 조금도 남지 않도록 해야 했다. 오직 양의 피로 집의 문설주와 상인방을 표시함으로써 가구 구성원은 죽음으로부터 구원을 받았다. 양을 먹는 것은 그들을 구원하기 위한 것이 아니라 탈출의 여정(출애굽기 = 이집트 노예 생활에서 탈출)을 위한 에너지를 주기 위한 것이었으며, 무교병의 경우도 마찬가지였다(). 유월절이 구약이었던 것처럼, 성찬은 신약이 되었다(, , , 그리고 ).

성체 숭배는 라틴 교회, 앵글로-가톨릭 및 일부 루터교 전통에서 신자들이 성체를 드러내고 숭배하는 행위이다. 이 공개와 숭배가 끊임없이(하루 24시간) 이루어질 때, 이를 "영원한 숭배"라고 부른다. 교구에서는 보통 자원 봉사 교구민들이 이를 수행하며, 수도원이나 수녀원에서는 거주하는 수도승이나 수녀들이 수행한다. ''성체 현시''에서 성체는 일반적으로 제단에 놓인 성광에 전시되며, 때로는 빛을 비추거나 촛불로 둘러싸인다.

6. 2. [[동방 정교회]]

동방 정교회에서는 예수께서 감사의 성만찬 성사를 정하셨다는 복음서와 바울로의 주장에 따라 성찬을 예배의 중심으로 이해한다.[226] 초기 기독교와 교부들의 전통에 따라 그리스도와 참된 교제의 신비로서 성만찬을 통해 예수 그리스도를 관상할 수 있다는 상징적 개념으로 설명하였다. 8세기에 이르러 이콘반대주의가 전개되면서 실재론적 입장서 성찬에 대한 견해에 변화가 나타났다. 니케포로스가 성찬이 인간적 몸으로 변형한다는 주장한 이후 성체와 성혈이 된다는 입장이 널리 수용되었다. 그러나 이 변화는 서방교회의 "화체"가 아니라 역동적 의미의 변화인 성육화, "메타볼레"를 용어로 사용한다.[226]11세기 서방교회와 성찬 제병 논쟁에서 일상적인 누룩이 든 빵이 생동하는 그리스도의 인성을 상징하며, 일상적 빵이 참된 성육화라고 보았다. 또한 빵이라는 헬라어 단어 '아르토스'가 '누룩 있는 것'을 의미하며 최후의 만찬이 유월절이 오기 전인 성 목요일(주님의 성체성사 제정일)에 이루어졌기 때문에 당시 상황에 무교병(누룩 없는 빵)을 먹기 전이었다고 보기 때문이다. 성찬예배를 집전하는 사제가 성도들에게 포도주를 직접 떠서 먹임으로써 제병과 포도주를 정교회 사제와 신도가 모두 받는다.

동방 기독교 내에서 성찬 예식은 "성찬 예식"(비잔틴 전례) 또는 다른 전례에서 유사한 이름으로 불린다. 콘스탄티노폴리스 전례에서는 현재 요한 크리소스토모스와 바실리우스 대제에게 귀속되는 두 개의 아나포라가 사용된다. 오리엔트 정교회에서는 다양한 아나포라가 사용되지만, 모두 콘스탄티노폴리스 전례의 구조와 유사하다. 사순절, 크리스마스와 주현절 전야, 성목요일, 성 토요일, 그리고 그의 축일(1월 1일)에는 바실리우스 성인의 아나포라가 봉헌된다. 아나포라가 끝나면 빵과 포도주는 그리스도의 몸과 피로 여겨진다. 로마 가톨릭 교회와 달리 비잔틴 전례는 효모를 넣은 빵을 사용하며, 효모는 성령의 임재를 상징한다.[111] 그리스 정교회는 성찬 예식에서 효모를 넣은 빵을 사용한다.[112]

동방 신학에서 축성 과정에 대한 한 가지 아이디어는 성령 강림("호출")에서 성령이 호출되고 빵과 포도주가 그리스도의 진정한 몸과 피로 축성되는 것으로 요소의 변화가 이루어진다고 이해하지만, 아나포라 전체가 하나의 기도이기 때문에, 그 안에서 한 순간을 쉽게 떼어낼 수 없다.[113]

정교회에서는 성체성사를 거행하는 예배를 성찬예배라고 부른다. 성찬예배는 기도와 성서 봉독 부분과 영성체 부분으로 나뉜다. 영성체 때 사용되는 전례문은 그리스어로 "아나포라"라고 불린다. 비잔틴 전례를 따르는 정교회에서의 성찬예배에서는 성 요한 크리소스토무스의 축문(기도문)과 성 바실리오스의 축문이 사용된다. 아주 일부 교회에서는 예수의 형제 야고보에게 귀속되는 축문이 특별한 경우에 사용된다. 또한 대재 기간 평일에는 앞선 성찬예배에서 성변화된 성체를 영하는 사전축성 예비성찬예배도 거행된다.

성찬예배의 마지막에 행해지는 십자가 경배 후에는 "안티도르"라고 불리는 축성된 빵이 나누어진다[214]。안티도르는 고대에는 어린 양 등을 본떠 만들었으며, 성찬예배에 참여할 수 없었던 신자를 위해 가져갔다고 전해진다. 교회에 따라서는 이 때 함께 포도주를 나누기도 한다(대개 빵을 적셔 제공한다).

6. 3. [[개신교회]]

개신교의 성만찬에서는 반드시 모든 성직자와 성도가 그리스도의 피를 상징하는 포도주와 살을 의미하는 떡을 함께 나눈다.[114] 개신교회에서 성만찬의 '''기념'''은 단순히 기억하고 전례를 수행하는 것이 아니다. 이 "기념"은 그리스도의 고난과 죽음을 기념하고 감사하며, 주님의 도래를 기억하고, '''성령의 활동을 통해 교제'''하는 것을 의미한다. 이러한 개신교의 성만찬 이해는 성서에 따라 사도 바울로의 서신과 누가 복음서에 나온 '''기념'''(아남네시스, ἀνάμνησις)의 개념이다. "기억, 회상, 재현, 새롭게 경험함"을 의미하는 이 단어는 단순히 기억하는 것이 아니라 온몸과 마음으로 생각나게 하는 것, 상황에 함께 하는 것을 의미한다. 따라서 개신교회의 "기념"의 성찬식은 그리스도가 제자들과 성만찬을 제정하시던 순간에 성별된 빵과 포도주에 지금도 참여하여 늘 새롭게 경험하게 하는 온전한 기념의 과정이라고 본다. 이러한 성만찬에 대한 신학적 이해는 현대에 와서도 발전하여 에큐메니컬 성만찬 곧 교회일치 운동으로써 가시적 일치를 이루려는 그리스도인들의 성만찬을 형성하는데 큰 기여를 하였다.성직자가 십자가를 뒤로 하고 성도를 향해 서서 성찬을 집례하는 방식은 초대교회의 성찬을 되찾으려는 개신교회의 노력으로 16세기에 형성되었다. 그 이전까지 성찬은 성직자가 십자가만을 바라보고 집례하는 방식이었다. 개신교회만이 아니라 1960년대 천주교회에서도 수용하였다. 현재는 서방교회 전통의 교회들은 성직자가 성도를 바라보며 성찬을 집례한다.

개신교 전반은 기념설을 따르며, 기념설 내에서 성찬에 대한 교단별 약간의 강조와 차이를 구분하면 아래와 같다.

'''루터교회'''

루터교는 실재설로 불리는 성만찬 신학을 따르며, 세례와 더불어 인정되는 두 가지 성례이다. 마르틴 루터는 목사가 축성 시 사용하는 하나님의 말씀(고린도전서 11:23b-25)을 통해 주의 몸과 피가 빵과 포도주에 (in, with, and under) 임재한다고 보았다.[128] 루터 사후에는 공재설로 입장이 정리되기도 했다. 루터교의 실재 임재 교리는 보다 정확하고 공식적으로 "성사적 연합"으로 알려져 있다.[129][130]

복음주의루터교 교회에서는 성찬식의 의례 형식이 가톨릭교회의 그것과 공통점이 많으며, 얇은 웨이퍼(정식으로는 호스티아라고 불린다. 혹은 진짜 빵이 사용되는 경우도 있다)와 포도주(혹은 포도 주스)를 사용하여, 예수의 몸이자 피라는 믿음 속에서 나눈다. 포도주(포도 주스)는 "칼리스"라고 불리는 공통의 잔에서 개인 컵으로 옮겨지기도 한다.

'''개혁교회'''

개혁교회와 장로교회는 그리스도의 영적 임재설이라는 성만찬 신학을 주장한다. 종교개혁자 장 칼뱅은 마르틴 루터의 공재설과 울리히 츠빙글리의 기념설과는 다른 영적인 임재를 내세웠다. 비록 그리스도의 몸은 천상에 있으니 육신으로 빵과 포도주가 변하는 것은 아니지만, 영으로 함께 한다고 인식한다.[140] 오늘날 한국 장로교회는 여전히 영적인 임재를 가르치나, 단순한 기념으로 이해하는 경우가 많다.

개혁교회 전통 (여기에는 대륙 개혁 교회, 장로교회, 회중교회가 포함됨)에서 성찬은 다양하게 거행된다. 칼빈주의 성찬관은 가톨릭의 객관적 존재론적 임재와 츠빙글리파[140]와 그 계승자들의 그리스도의 부재와 정신적 기념설과는 다른, 성찬에서 그리스도의 실재적 임재를 본다. 빵과 포도주는 신자가 그리스도의 죽음 안에서 그리스도와 실제로 교제하는 수단이 되며, 그리스도의 몸과 피는 빵과 포도주가 감각에 실제로 임재하는 것처럼 신자의 믿음에 실제로 임재하지만, 이러한 임재는 "영적인" 것이며, 즉 성령의 역사이다.[141]

성찬 거행 빈도에 대한 표준은 없다. 요한 칼빈은 매주 성찬을 원했지만, 시의회는 매달만 허용했고, 오늘날 개혁교회에서는 월례 성찬이 가장 일반적인 관행이 되었다. 반면에 많은 이들은 자신의 상태와 죄에 대한 적절한 성찰과 내적 숙고를 위해 존 녹스를 따라 분기별로 주의 만찬을 거행한다. 최근, 장로교회와 개혁교회는 덜 빈번한 성찬이 은혜의 수단으로서의 성찬에 대한 칼빈의 관점이 아닌, 주의 만찬에 대한 기념적 관점에서 유래된 것임을 고려하여, 매주 성찬을 포함하여 더 잦은 성찬을 회복할지 여부를 고려하고 있다.[142]

일부 교회에서는 유월절 세데르에서 무교병을 사용하는 것을 염두에 두고 효모나 다른 발효제가 없는 빵을 사용하고, 다른 교회에서는 구할 수 있는 어떤 빵이든 사용한다. 예를 들어, 미국 장로교회는 "문화에 일반적인 빵"을 규정한다. 예배 규정 원리로 거슬러 올라가, 개혁교회 전통은 오랫동안 성찬을 받기 위해 앞으로 나아가는 것을 피하고, 장로(장로)가 회중 전체에 성찬 요소를 분배하는 것을 선호하여, 공유된 식사에 더 가까운 방식을 취했다. 지난 반세기 동안, 장로교회에서는 성찬을 매달 또는 매주 거행하는 것이 훨씬 더 일반적이다. 또한 침례(축성된 빵이나 웨이퍼 조각을 받아 축복된 포도주에 담가 먹는 것)를 통해 성찬 요소를 받는 것도 일반화되고 있다. 교회에 따라 포도주와 포도 주스를 모두 사용한다.[143][144] 대부분의 개혁교회는 "열린 성찬"을 행한다. 즉, 동일한 신앙과 실천을 가진 교회에 연합하고 죄 가운데 살지 않는 모든 신자는 성찬에 참여할 수 있다.

'''성공회'''

성공회에서 성체성사(성만찬)는 세례와 더불어 신약성서에 명시된 성사이며, 성체성사, 성찬, 성찬례, 주님의 만찬이라고도 한다.[227] 천주교회와는 달리, 성공회에서는 감사성찬례때마다 사제가 축성한 빵과 포도주를 모두 영한다. 성공회에서는 사제가 축성한 빵과 포도주에 예수 그리스도가 성령에 의해 임재하므로, 성공회 신자는 성만찬을 통해 그리스도의 성체와 성혈을 모시게 된다는 '성사적 임재설'을 따른다.[227]

성찬에 대한 성공회 신학은 미묘하다. 성찬은 화체설의 문제가 아니며, 단순히 헌신적이고 기념적인 성격을 띠는 것도 아니다. 성공회 교회들은 주의 만찬이 단순히 그리스도의 죽음에 대한 헌신적인 묵상이라는 믿음을 고수하지 않는다. 일부 성공회 신자들에게 그리스도는 성찬 안에서 그의 인격의 충만함으로 영적으로 현존하신다.

잉글랜드 교회는 "그리스도의 현존"에 대한 어떤 정의도 공식화하는 것을 반복적으로 거부해 왔다. 교회 당국은 그것을 신비로 남겨두는 것을 선호하는 동시에 축성된 빵과 포도주를 "그리스도의 가장 귀중한 몸과 피"의 "영적 음식"으로 선포한다. 빵과 포도주는 "내면의 은혜의 외적 표징"이다.[121] 성찬 시의 분배의 말씀은 실제적 임재 또는 실제적이지만 영적인 임재(칼뱅주의 수용설과 가상설)를 허용한다. 이 개념은 19세기까지 대부분의 성공회 신자들에게 잘 받아들여졌다.[122] 1840년대부터 트랙타리안들은 "실재적 임재"라는 개념을 재도입하여 육체적 임재를 시사했는데, 이는 공동기도서 예식의 언어가 그리스도의 몸과 피에 대해 자세한 설명 없이 언급하고, 텍스트의 다른 부분에서 이를 영적인 음식으로 언급했기 때문에 가능했다.

수용설과 가상설 모두 실제적 임재를 주장한다. 전자는 수령자에게 강조점을 두고, 후자는 "임재"가 성령의 능력에 의해 만들어지지만 그리스도의 자연적인 몸 안에는 존재하지 않는다고 주장한다. 그분의 임재는 객관적이며 수령자의 믿음에 의해 좌우되지 않는다. 전례는 빵과 포도주가 자연적인 요소의 변화에 대한 어떤 이론도 배제한 채, 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피 "되도록"이 아닌 "되게" 해달라고 간구한다. 빵과 포도주는 외적 현실이며 "임재"는 믿음으로 인식되는 것 외에는 보이지 않는 내적 현실이다.[123]

1789년, 미국 성공회는 성찬이 하나님께 드리는 예물 (희생)이라는 명시적인 언어를 복원했다. 성공회 공동체의 회원 교회에 의한 ''공동 기도서''의 후속 개정은 이와 유사한 작업을 수행했다(잉글랜드 교회는 1928년 제안된 기도서에서 그렇게 했다).[124]

1552년 기도서의 소위 "블랙 루브릭"은 성찬을 받을 때 무릎을 꿇는 것을 허용했는데, 엘리자베스 1세 여왕의 주장으로 1559년판에서 삭제되었다. 그것은 1662년 기도서에 다시 도입되었으며, 천국에 있으며 여기에 없는 그리스도의 자연적인 살과 피의 육체적 임재를 부정하도록 수정되었다.

성공회에서는 영국 성공회의 성찬식을 따르고 있으며, 현행 『일본 성공회 기도서』(1990, 일본 성공회 관구 사무소)에서는 "눈에 보이지 않는 영의 은혜의, 눈에 보이는 징표이자 보증이며, 그 은혜를 받는 방법으로서", 그리스도가 직접 정한 '''성찬'''으로, 세례와 함께 성찬이 제시되어 있으며, 그리스도의 고난과 죽음, 부활을 기념하기 위해 주의 재림 때까지 행해지는 것으로 하고 있다.

많은 교회에서는 부활절이나 매 주일 기도서에 따라 성찬식을 거행하며, 사제 또는 주교에 의해 성별된 성찬을 신도가 받는다. 성찬 참여는 그리스도와의 일치, 전 공회의 일치의 징표이므로, 성찬식 중에는 전 공회와 세계를 위한 기도인 '''대도'''와, 식에 참여하는 사람들끼리의 '''평화의 인사''', 공동 참회 등이 포함되어 있다. 또한, 사제는 명백히 큰 죄를 범했거나, 언행으로 이웃에게 해를 끼치고 있는 자에 대해서는 죄를 뉘우치고 갚는 것을 명백히 하지 않는 한 성찬에 참여해서는 안 된다는 것을 알려야 한다고 되어 있다.

성찬식에 사용되는 제구는 많은 부분이 가톨릭의 도구나 말을 따르고 있지만, 읽는 법은 영어식 발음이 많은 편이다. 성찬은 '''호스트''' 또는 '''웨이퍼'''(host, wafer)라고 불리는 빵과 포도주에 의한 두 종류의 성찬 참여 형식을 취한다. 신도에게 주어지는 웨이퍼는 500엔짜리 동전 정도의 크기가 사용되지만, 성별 시 집전자(司式者)가 손에 들고 사용할 때 사용하는 대형의 것을 특별히 프리스트 호스트(priest host)라고 부르기도 한다. 일본에서는 나자렛 수녀회 등의 수도원에서 제조된 것이 많이 사용된다. 가톨릭 교회에서 사용되는 것에 비하면 얇고 작은 경우가 많다.

빵을 담는 잔 모양의 그릇을 '''시보리움'''(ciborium)이라고 하고, 접시 모양의 것은 '''패턴'''(paten)이라고 부른다. 시보리움은 성당에 안치되는 성궤에 보관하기 위한 것이지만, 분찬 시에 사용되기도 한다. 또한, 포도주를 담는 그릇은 '''성작'''(chalice)이라고 하며, 와인은 적포도주라도 백포도주라도 상관없다.

성별 전 호스트를 넣기 위한 그릇을 '''브레드 박스'''(bread box), 포도주와 물을 넣는 그릇을 '''크루엣'''(cruet, 2개일 경우에는 복수형으로 크루에츠라고 하는 경우가 많다)라고 부르며, 이것들에 담긴 것이 성찬식 중에 신도들로부터 성탁에 봉헌되어 성직자에 의해 성별된다.

'''침례교회'''

침례교회에서는 성만찬을 단순한 상징으로 이해하며 주의 만찬(Lord supper)라고 부르며, 단순 기념과 상징으로 이해한다.

마태오 복음서, 마르코 복음서, 루카 복음서에 언급된 빵과 "포도 열매"는 주의 만찬의 요소[125]로, 많은 침례교 신자들은 누룩 없는 빵(그러나 종종 누룩 있는 빵을 사용하기도 한다)과 일부 침례교 그룹의 역사적 입장(19세기 중반 이후)에 따라 알코올 음료를 마시는 것을 반대하여 포도 주스를 사용하며, 이를 일반적으로 "잔"이라고 부른다.[126] 누룩 없는 빵은 또한 그리스도가 빵을 떼어 그것이 그의 몸이라고 말씀하신 것에 대한 상징적 믿음을 강조한다. 소다 크래커가 자주 사용된다.

일부 침례교 신자들은 성찬을 주로 그리스도의 속죄를 기억하는 행위이자 개인적인 헌신을 새롭게 하는 시간으로 간주하는 반면(기념설), 자유의지 침례교와 같은 다른 사람들은 특수 침례교와 같이 영적 임재에 대한 개혁 교리를 긍정하며,[127] 이는 제2차 런던 침례교 신앙 고백 제30장 3항과 7항에 명시되어 있다. 이 견해는 남침례교, 창립자 운동 (일부 독립 침례교 내의 칼뱅주의 운동)에 속한 사람들, 그리고 다른 침례교 연합에 속한 여러 개인들 사이에서 널리 퍼져 있다.[127]

성찬의 관행과 빈도는 회중마다 다르다. 일반적인 관행은 작은 잔에 주스를 담고 쪼개진 빵을 접시에 담아 앉아 있는 회중에게 나누어 주는 것이다. 다른 회중에서는 성찬 참여자들이 제단으로 가서 예물을 받은 다음 자리에 돌아가기도 한다. 널리 받아들여지는 관행은 모든 사람이 예물을 받아 들고 모두에게 제공될 때까지 기다린 다음, 빵과 잔을 일제히 먹는 것이다. 일반적으로 예물을 받는 동안 음악이 연주되고 마지막 만찬에서 예수님이 말씀하신 구절과 같은 성경 구절이 낭독된다.

일부 침례교 교회는 폐쇄 성찬주의(성찬에 참여하기 전에 지역 교회 회중의 정식 회원이 될 것을 요구하기도 함)를 실천하며, 다른 교회는 부분적으로 또는 완전히 개방 성찬주의를 실천한다. 주의 만찬이 매주 일요일에 거행되는 침례교회를 찾는 것은 드물며, 대부분은 매달 또는 분기별로, 어떤 곳은 지정된 성찬 예배 또는 예배 후에만 성찬을 거행한다. 그리스도를 믿는다는 신앙 고백을 하지 않은 참석한 성인과 어린이들은 참여하지 않도록 한다.

'''감리교회'''

감리교회는 성령의 임재와 성화에 이르는 은혜의 수단으로서 성찬을 이해한다.[228] 목사의 제정사를 통한 성만찬을 거행하며, 성찬은 세상의 화해와 감사를 표현하며, 동시에 하나님의 미래적인 구원 활동에 대한 소망을 나타낸다고 본다.[228] 성찬은 예수의 죽음을 기억하고, 예수의 화해를 현재화하고, 교제의 축제와 맺은 "새로운 언약의 표시"이며, "그리스도 안에 있는 구원이 거듭 새롭게 약속"되고, 떡과 포도주으로 성령은 성도들로 하여금 승천하신 그리스도와 교제와 그분의 용서를 확신하게 하는 은혜의 원천이며, 은혜를 받는 수단이다.[228] 감리교회는 18세기부터 천주교회보다 앞서 (19세기 1차 바티칸 공의회 이전) 예배시 매주 성만찬을 권고하는 교단이기도 하다.[229]

영국 ''감리교도 사용 교리 문답서''는 "[성찬에서] 예수 그리스도께서는 예배하는 백성들과 함께 현존하시며 그들을 주님과 구세주로서 자신을 주신다"라고 명시하고 있다.[145] 이 성례에 대한 감리교 신학은 찰스 웨슬리의 시에 잘 나타나 있다.[146]

웨슬리언 언약 신학을 반영하여 감리교도들은 또한 주의 만찬이 은혜의 언약의 표징이자 인장이라고 믿는다.[147][148]

많은 감리교 교단에서는, 어떤 이유로든 술을 마시지 않는 사람들을 포함하기 위해, 그리고 교회의 역사적인 금주 지지에 대한 헌신으로, 비알코올 와인(포도 주스)을 사용한다.[149][150] 성찬 기도의 변형은 환자를 위한 성찬식 및 더 간결한 형식을 필요로 하는 경우를 포함하여 다양한 경우에 제공된다. 감리교 성직자는 성찬을 거행할 때 제의를 착용할 필요가 없다.

감리교의 창시자인 존 웨슬리는 그리스도인들이 가능한 한 자주 성례를 받아야 한다고 말했다. 미국의 감리교도들은 매주 일요일에 성찬을 거행하도록 권장되지만, 일반적으로 매월 첫 번째 일요일에 거행되며, 몇몇 교회에서는 분기별로 거행하기도 한다(여러 교회를 섬기던 순회 설교자 시대부터 이어진 전통). 성찬 참여자는 서서, 무릎을 꿇고, 또는 앉아서 받을 수 있다. 점점 더 널리 받아들여지는 방식은 침례(축성된 빵이나 웨이퍼 조각을 받아 축복된 포도주에 담근 후 먹는 것)를 통해 받는 것이다. 연합감리교회는 "열린 식탁"이라고 묘사하는 열린 성찬을 실천하며, "그리스도인의 삶을 살아가고자 하는 모든 사람, 그리고 그들의 자녀들"을 성찬 요소에 참여하도록 초대한다.[152]

6. 3. 1. 루터교회

루터교는 실재설로 불리는 성만찬 신학을 따르며, 세례와 더불어 인정되는 두 가지 성례이다. 마르틴 루터는 목사가 축성 시 사용하는 하나님의 말씀(고린도전서 11:23b-25)을 통해 주의 몸과 피가 빵과 포도주에 (in, with, and under) 임재한다고 보았다.[128] 루터 사후에는 공재설로 입장이 정리되기도 했다. 루터교의 실재 임재 교리는 보다 정확하고 공식적으로 "성사적 연합"으로 알려져 있다.[129][130]복음주의루터교 교회에서는 성찬식의 의례 형식이 가톨릭교회의 그것과 공통점이 많으며, 얇은 웨이퍼(정식으로는 호스티아라고 불린다. 혹은 진짜 빵이 사용되는 경우도 있다)와 포도주(혹은 포도 주스)를 사용하여, 예수의 몸이자 피라는 믿음 속에서 나눈다. 포도주(포도 주스)는 "칼리스"라고 불리는 공통의 잔에서 개인 컵으로 옮겨지기도 한다.

6. 3. 2. 개혁교회

개혁교회와 장로교회는 그리스도의 영적 임재설이라는 성만찬 신학을 주장한다. 종교개혁자 장 칼뱅은 마르틴 루터의 공재설과 울리히 츠빙글리의 기념설과는 다른 영적인 임재를 내세웠다. 비록 그리스도의 몸은 천상에 있으니 육신으로 빵과 포도주가 변하는 것은 아니지만, 영으로 함께 한다고 인식한다.[140] 오늘날 한국 장로교회는 여전히 영적인 임재를 가르치나, 단순한 기념으로 이해하는 경우가 많다.개혁교회 전통 (여기에는 대륙 개혁 교회, 장로교회, 회중교회가 포함됨)에서 성찬은 다양하게 거행된다. 칼빈주의 성찬관은 가톨릭의 객관적 존재론적 임재와 츠빙글리파[140]와 그 계승자들의 그리스도의 부재와 정신적 기념설과는 다른, 성찬에서 그리스도의 실재적 임재를 본다. 빵과 포도주는 신자가 그리스도의 죽음 안에서 그리스도와 실제로 교제하는 수단이 되며, 그리스도의 몸과 피는 빵과 포도주가 감각에 실제로 임재하는 것처럼 신자의 믿음에 실제로 임재하지만, 이러한 임재는 "영적인" 것이며, 즉 성령의 역사이다.[141]

성찬 거행 빈도에 대한 표준은 없다. 요한 칼빈은 매주 성찬을 원했지만, 시의회는 매달만 허용했고, 오늘날 개혁교회에서는 월례 성찬이 가장 일반적인 관행이 되었다. 반면에 많은 이들은 자신의 상태와 죄에 대한 적절한 성찰과 내적 숙고를 위해 존 녹스를 따라 분기별로 주의 만찬을 거행한다. 최근, 장로교회와 개혁교회는 덜 빈번한 성찬이 은혜의 수단으로서의 성찬에 대한 칼빈의 관점이 아닌, 주의 만찬에 대한 기념적 관점에서 유래된 것임을 고려하여, 매주 성찬을 포함하여 더 잦은 성찬을 회복할지 여부를 고려하고 있다.[142]

일부 교회에서는 유월절 세데르에서 무교병을 사용하는 것을 염두에 두고 효모나 다른 발효제가 없는 빵을 사용하고, 다른 교회에서는 구할 수 있는 어떤 빵이든 사용한다. 예를 들어, 미국 장로교회는 "문화에 일반적인 빵"을 규정한다. 예배 규정 원리로 거슬러 올라가, 개혁교회 전통은 오랫동안 성찬을 받기 위해 앞으로 나아가는 것을 피하고, 장로(장로)가 회중 전체에 성찬 요소를 분배하는 것을 선호하여, 공유된 식사에 더 가까운 방식을 취했다. 지난 반세기 동안, 장로교회에서는 성찬을 매달 또는 매주 거행하는 것이 훨씬 더 일반적이다. 또한 침례(축성된 빵이나 웨이퍼 조각을 받아 축복된 포도주에 담가 먹는 것)를 통해 성찬 요소를 받는 것도 일반화되고 있다. 교회에 따라 포도주와 포도 주스를 모두 사용한다.[143][144] 대부분의 개혁교회는 "열린 성찬"을 행한다. 즉, 동일한 신앙과 실천을 가진 교회에 연합하고 죄 가운데 살지 않는 모든 신자는 성찬에 참여할 수 있다.

6. 3. 3. 성공회

성공회에서 성체성사(성만찬)는 세례와 더불어 신약성서에 명시된 성사이며, 성체성사, 성찬, 성찬례, 주님의 만찬이라고도 한다.[227] 천주교회와는 달리, 성공회에서는 감사성찬례때마다 사제가 축성한 빵과 포도주를 모두 영한다. 성공회에서는 사제가 축성한 빵과 포도주에 예수 그리스도가 성령에 의해 임재하므로, 성공회 신자는 성만찬을 통해 그리스도의 성체와 성혈을 모시게 된다는 '성사적 임재설'을 따른다.[227]성찬에 대한 성공회 신학은 미묘하다. 성찬은 화체설의 문제가 아니며, 단순히 헌신적이고 기념적인 성격을 띠는 것도 아니다. 성공회 교회들은 주의 만찬이 단순히 그리스도의 죽음에 대한 헌신적인 묵상이라는 믿음을 고수하지 않는다. 일부 성공회 신자들에게 그리스도는 성찬 안에서 그의 인격의 충만함으로 영적으로 현존하신다.

잉글랜드 교회는 "그리스도의 현존"에 대한 어떤 정의도 공식화하는 것을 반복적으로 거부해 왔다. 교회 당국은 그것을 신비로 남겨두는 것을 선호하는 동시에 축성된 빵과 포도주를 "그리스도의 가장 귀중한 몸과 피"의 "영적 음식"으로 선포한다. 빵과 포도주는 "내면의 은혜의 외적 표징"이다.[121] 성찬 시의 분배의 말씀은 실제적 임재 또는 실제적이지만 영적인 임재(칼뱅주의 수용설과 가상설)를 허용한다. 이 개념은 19세기까지 대부분의 성공회 신자들에게 잘 받아들여졌다.[122] 1840년대부터 트랙타리안들은 "실재적 임재"라는 개념을 재도입하여 육체적 임재를 시사했는데, 이는 공동기도서 예식의 언어가 그리스도의 몸과 피에 대해 자세한 설명 없이 언급하고, 텍스트의 다른 부분에서 이를 영적인 음식으로 언급했기 때문에 가능했다.

수용설과 가상설 모두 실제적 임재를 주장한다. 전자는 수령자에게 강조점을 두고, 후자는 "임재"가 성령의 능력에 의해 만들어지지만 그리스도의 자연적인 몸 안에는 존재하지 않는다고 주장한다. 그분의 임재는 객관적이며 수령자의 믿음에 의해 좌우되지 않는다. 전례는 빵과 포도주가 자연적인 요소의 변화에 대한 어떤 이론도 배제한 채, 빵과 포도주가 그리스도의 몸과 피 "되도록"이 아닌 "되게" 해달라고 간구한다. 빵과 포도주는 외적 현실이며 "임재"는 믿음으로 인식되는 것 외에는 보이지 않는 내적 현실이다.[123]

1789년, 미국 성공회는 성찬이 하나님께 드리는 예물 (희생)이라는 명시적인 언어를 복원했다. 성공회 공동체의 회원 교회에 의한 ''공동 기도서''의 후속 개정은 이와 유사한 작업을 수행했다(잉글랜드 교회는 1928년 제안된 기도서에서 그렇게 했다).[124]

1552년 기도서의 소위 "블랙 루브릭"은 성찬을 받을 때 무릎을 꿇는 것을 허용했는데, 엘리자베스 1세 여왕의 주장으로 1559년판에서 삭제되었다. 그것은 1662년 기도서에 다시 도입되었으며, 천국에 있으며 여기에 없는 그리스도의 자연적인 살과 피의 육체적 임재를 부정하도록 수정되었다.

성공회에서는 영국 성공회의 성찬식을 따르고 있으며, 현행 『일본 성공회 기도서』(1990, 일본 성공회 관구 사무소)에서는 "눈에 보이지 않는 영의 은혜의, 눈에 보이는 징표이자 보증이며, 그 은혜를 받는 방법으로서", 그리스도가 직접 정한 '''성찬'''으로, 세례와 함께 성찬이 제시되어 있으며, 그리스도의 고난과 죽음, 부활을 기념하기 위해 주의 재림 때까지 행해지는 것으로 하고 있다.

많은 교회에서는 부활절이나 매 주일 기도서에 따라 성찬식을 거행하며, 사제 또는 주교에 의해 성별된 성찬을 신도가 받는다. 성찬 참여는 그리스도와의 일치, 전 공회의 일치의 징표이므로, 성찬식 중에는 전 공회와 세계를 위한 기도인 '''대도'''와, 식에 참여하는 사람들끼리의 '''평화의 인사''', 공동 참회 등이 포함되어 있다. 또한, 사제는 명백히 큰 죄를 범했거나, 언행으로 이웃에게 해를 끼치고 있는 자에 대해서는 죄를 뉘우치고 갚는 것을 명백히 하지 않는 한 성찬에 참여해서는 안 된다는 것을 알려야 한다고 되어 있다.

성찬식에 사용되는 제구는 많은 부분이 가톨릭의 도구나 말을 따르고 있지만, 읽는 법은 영어식 발음이 많은 편이다. 성찬은 '''호스트''' 또는 '''웨이퍼'''(host, wafer)라고 불리는 빵과 포도주에 의한 두 종류의 성찬 참여 형식을 취한다. 신도에게 주어지는 웨이퍼는 500엔짜리 동전 정도의 크기가 사용되지만, 성별 시 집전자(司式者)가 손에 들고 사용할 때 사용하는 대형의 것을 특별히 프리스트 호스트(priest host)라고 부르기도 한다. 일본에서는 나자렛 수녀회 등의 수도원에서 제조된 것이 많이 사용된다. 가톨릭 교회에서 사용되는 것에 비하면 얇고 작은 경우가 많다.

빵을 담는 잔 모양의 그릇을 '''시보리움'''(ciborium)이라고 하고, 접시 모양의 것은 '''패턴'''(paten)이라고 부른다. 시보리움은 성당에 안치되는 성궤에 보관하기 위한 것이지만, 분찬 시에 사용되기도 한다. 또한, 포도주를 담는 그릇은 '''성작'''(chalice)이라고 하며, 와인은 적포도주라도 백포도주라도 상관없다.

성별 전 호스트를 넣기 위한 그릇을 '''브레드 박스'''(bread box), 포도주와 물을 넣는 그릇을 '''크루엣'''(cruet, 2개일 경우에는 복수형으로 크루에츠라고 하는 경우가 많다)라고 부르며, 이것들에 담긴 것이 성찬식 중에 신도들로부터 성탁에 봉헌되어 성직자에 의해 성별된다.

6. 3. 4. 침례교회

침례교회에서는 성만찬을 단순한 상징으로 이해하며 주의 만찬(Lord supper)라고 부르며, 단순 기념과 상징으로 이해한다.마태오 복음서, 마르코 복음서, 루카 복음서에 언급된 빵과 "포도 열매"는 주의 만찬의 요소[125]로, 많은 침례교 신자들은 누룩 없는 빵(그러나 종종 누룩 있는 빵을 사용하기도 한다)과 일부 침례교 그룹의 역사적 입장(19세기 중반 이후)에 따라 알코올 음료를 마시는 것을 반대하여 포도 주스를 사용하며, 이를 일반적으로 "잔"이라고 부른다.[126] 누룩 없는 빵은 또한 그리스도가 빵을 떼어 그것이 그의 몸이라고 말씀하신 것에 대한 상징적 믿음을 강조한다. 소다 크래커가 자주 사용된다.

일부 침례교 신자들은 성찬을 주로 그리스도의 속죄를 기억하는 행위이자 개인적인 헌신을 새롭게 하는 시간으로 간주하는 반면(기념설), 자유의지 침례교와 같은 다른 사람들은 특수 침례교와 같이 영적 임재에 대한 개혁 교리를 긍정하며,[127] 이는 제2차 런던 침례교 신앙 고백 제30장 3항과 7항에 명시되어 있다. 이 견해는 남침례교, 창립자 운동 (일부 독립 침례교 내의 칼뱅주의 운동)에 속한 사람들, 그리고 다른 침례교 연합에 속한 여러 개인들 사이에서 널리 퍼져 있다.[127]

성찬의 관행과 빈도는 회중마다 다르다. 일반적인 관행은 작은 잔에 주스를 담고 쪼개진 빵을 접시에 담아 앉아 있는 회중에게 나누어 주는 것이다. 다른 회중에서는 성찬 참여자들이 제단으로 가서 예물을 받은 다음 자리에 돌아가기도 한다. 널리 받아들여지는 관행은 모든 사람이 예물을 받아 들고 모두에게 제공될 때까지 기다린 다음, 빵과 잔을 일제히 먹는 것이다. 일반적으로 예물을 받는 동안 음악이 연주되고 마지막 만찬에서 예수님이 말씀하신 구절과 같은 성경 구절이 낭독된다.

일부 침례교 교회는 폐쇄 성찬주의(성찬에 참여하기 전에 지역 교회 회중의 정식 회원이 될 것을 요구하기도 함)를 실천하며, 다른 교회는 부분적으로 또는 완전히 개방 성찬주의를 실천한다. 주의 만찬이 매주 일요일에 거행되는 침례교회를 찾는 것은 드물며, 대부분은 매달 또는 분기별로, 어떤 곳은 지정된 성찬 예배 또는 예배 후에만 성찬을 거행한다. 그리스도를 믿는다는 신앙 고백을 하지 않은 참석한 성인과 어린이들은 참여하지 않도록 한다.

6. 3. 5. 감리교회

감리교회는 성령의 임재와 성화에 이르는 은혜의 수단으로서 성찬을 이해한다.[228] 목사의 제정사를 통한 성만찬을 거행하며, 성찬은 세상의 화해와 감사를 표현하며, 동시에 하나님의 미래적인 구원 활동에 대한 소망을 나타낸다고 본다.[228] 성찬은 예수의 죽음을 기억하고, 예수의 화해를 현재화하고, 교제의 축제와 맺은 "새로운 언약의 표시"이며, "그리스도 안에 있는 구원이 거듭 새롭게 약속"되고, 떡과 포도주으로 성령은 성도들로 하여금 승천하신 그리스도와 교제와 그분의 용서를 확신하게 하는 은혜의 원천이며, 은혜를 받는 수단이다.[228] 감리교회는 18세기부터 천주교회보다 앞서 (19세기 1차 바티칸 공의회 이전) 예배시 매주 성만찬을 권고하는 교단이기도 하다.[229]영국 ''감리교도 사용 교리 문답서''는 "[성찬에서] 예수 그리스도께서는 예배하는 백성들과 함께 현존하시며 그들을 주님과 구세주로서 자신을 주신다"라고 명시하고 있다.[145] 이 성례에 대한 감리교 신학은 찰스 웨슬리의 시에 잘 나타나 있다.[146]

웨슬리언 언약 신학을 반영하여 감리교도들은 또한 주의 만찬이 은혜의 언약의 표징이자 인장이라고 믿는다.[147][148]

많은 감리교 교단에서는, 어떤 이유로든 술을 마시지 않는 사람들을 포함하기 위해, 그리고 교회의 역사적인 금주 지지에 대한 헌신으로, 비알코올 와인(포도 주스)을 사용한다.[149][150] 성찬 기도의 변형은 환자를 위한 성찬식 및 더 간결한 형식을 필요로 하는 경우를 포함하여 다양한 경우에 제공된다. 감리교 성직자는 성찬을 거행할 때 제의를 착용할 필요가 없다.

감리교의 창시자인 존 웨슬리는 그리스도인들이 가능한 한 자주 성례를 받아야 한다고 말했다. 미국의 감리교도들은 매주 일요일에 성찬을 거행하도록 권장되지만, 일반적으로 매월 첫 번째 일요일에 거행되며, 몇몇 교회에서는 분기별로 거행하기도 한다(여러 교회를 섬기던 순회 설교자 시대부터 이어진 전통). 성찬 참여자는 서서, 무릎을 꿇고, 또는 앉아서 받을 수 있다. 점점 더 널리 받아들여지는 방식은 침례(축성된 빵이나 웨이퍼 조각을 받아 축복된 포도주에 담근 후 먹는 것)를 통해 받는 것이다. 연합감리교회는 "열린 식탁"이라고 묘사하는 열린 성찬을 실천하며, "그리스도인의 삶을 살아가고자 하는 모든 사람, 그리고 그들의 자녀들"을 성찬 요소에 참여하도록 초대한다.[152]

참조

[1]

성경

Luke 22:19-20, 1 Corinthians 11:23–25

[2]

서적

The Meal Jesus Gave Us: Understanding Holy Communion

2015

[3]

백과사전

Encyclopædia Britannica, s.v. Eucharist

https://www.britanni[...]

2023-04-01

[4]

웹사이트

Keeping the Feast: Thoughts on Virtual Communion in a Lockdown Era

https://www.stmartin[...]

2023-08-21

[5]

서적

Changing Churches: An Orthodox, Catholic, and Lutheran Theological Conversation

Wm. B. Eerdmans Publishing

[6]

서적

Major Themes in the Reformed Tradition

Wipf and Stock Publishers

[7]

서적

The Quest for the Grail: Arthurian Legend in British Art, 1840–1920

Manchester University Press

[8]

서적

Christian Confessions: A Historical Introduction

https://books.google[...]

Westminster John Knox Press

[9]

서적

Gospel Figures in Art

[10]

웹사이트

Strong's Greek: 2169. εὐχαριστία (eucharistia) – thankfulness, giving of thanks

https://biblehub.com[...]

Biblehub.com

2019-05-16

[11]

웹사이트

Strong's Greek: 2168. εὐχαριστέω (eucharisteó) – to be thankful

https://biblehub.com[...]

2020-11-19

[12]

서적

The Eucharist in the New Testament and the Early Church

https://archive.org/[...]

Liturgical Press

[13]

서적

The Lord's Supper

https://www.google.c[...]

B&H Publishing Group

[14]

서적

Four Views on the Lord's Supper

Zondervan

[15]

서적

The New Westminster Dictionary of Church History

Westminster John Knox Press

[16]

성경

1 Corinthians 11:23–24

https://www.gutenber[...]

[17]

서적

Eucharist in the New Testament

[18]

서적

'Didache' 9:1

https://books.google[...]

Liturgical Press

2019-05-16

[19]

서적

Theological Dictionary of the New Testament

[20]

서적

Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation

Taylor & Francis

[21]

성경

Epistle to the Ephesians 13:1; Epistle to the Philadelphians 4; Epistle to the Smyrnaeans 7:1, 8:1

[22]

서적

Introducing Early Christianity

[23]

웹사이트

'First Apology', 66

http://www.ccel.org/[...]

Ccel.org

2019-05-16

[24]

성경

1 Corinthians 11:20–21

https://www.gutenber[...]

[25]

논문

The Myth of the Lord's Supper

2015-07

[26]

서적

Types of Pentecostal Theology: Method, System, Spirit

OUP US

[27]

서적

The Westminster Handbook to Evangelical Theology

Westminster John Knox Press

[28]

서적

The Popular Encyclopedia of Church History: The People, Places, and Events That Shaped Christianity

Harvest House Publishers

[29]

웹사이트

Holy Communion: What is the Eucharist?

https://www.ocp.org/[...]

Oregon Catholic Press

[30]

성경

Luke 24:35; Acts 2:42, Acts 2:46, Acts 20:7, Acts 20:11

[31]

서적

Introduction to the Theology of the New Testament

https://archive.org/[...]

SCM Press

[32]

백과사전

Plymouth Brethren

Oxford University Press

[33]

교리서

Catechism of the Catholic Church 2.1

[34]

웹사이트

Small Catechism (6): The Sacrament of the Altar

http://www.christlut[...]

Christ Lutheran Church

2020-06-24

[35]

웹사이트

Anglo-Catholics: What they believe

http://anglicanhisto[...]

Society of SS. Peter and Paul

2020-06-23

[36]

서적

mass

http://www.oed.com/v[...]

Oxford English Dictionary

[37]

웹사이트

Concluding Rites

http://www.usccb.org[...]

2018-09-14

[38]

웹사이트

liturgy of the Eucharist Definition & Rite

https://www.britanni[...]

2021-04-21

[39]

서적

Compendium of the Catechism of the Catholic Church

Libreria Editrice Vaticana

[39]

서적

Catechism of the Catholic Church

https://archive.org/[...]

United States Conference of Catholic Bishops

[40]

서적

Lutheran Churches in Early Modern Europe

Routledge

[41]

웹사이트

The Lutheran Way of Worship

http://fblcchicago.o[...]

First Bethlehem Lutheran Church

2017-06-12

[42]

서적

The Encyclopedia of Christian Civilization

American Cancer Society

2011

[43]

서적

The Eucharistic Liturgies: Their Evolution and Interpretation

https://books.google[...]

Liturgical Press

2012

[44]

서적

Lord's Supper, The

Tyndale Bible Dictionary

[45]

서적

Eucharist

Oxford Dictionary of the Christian Church

[46]

서적

"A Hard Saying" : The Gospel and Culture

The Liturgical Press

[47]

성경

Mark 14:22–25

[48]

성경

Matthew 26:26–29

[49]

성경

Luke 22:13–20

[50]

서적

Table and Tradition

Westminster Press

[51]

서적

A Textual Commentary on the New Testament

UBS

[52]

서적

Table and Tradition

Westminster Press

[53]

서적

The Gospel of Luke

Pelican

[54]

기타

Cite CCC 2.1 2837

[55]

서적

Understanding the Bible

Mayfield

[56]

서적

John, Gospel of

Tyndale Bible Dictionary

[57]

뉴스

Eucharist and Gospel of John

https://vatikos.word[...]

2013-10-11

[58]

성경

John 6:26–65

[59]

성경

John 6:51–59

[60]

성경

1 Corinthians 11:23–25

[61]

성경

1 Corinthians 11:17–34

[62]

서적

The International Standard Bible Encyclopedia

https://archive.org/[...]

Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

[63]

성경

Jude 12

[64]

서적

The canon of the New Testament

[65]

서적

The historical Jesus

[66]

웹사이트

St. Ignatius of Antioch

http://www.newadvent[...]

The Catholic Encyclopedia

2016-02-15

[67]

웹사이트

Letter to the Smyrnaeans, 7-8

https://www.newadven[...]

[68]

웹사이트

Letter to the Philadelphians, 4

https://www.newadven[...]

[69]

웹사이트

CHURCH FATHERS: The First Apology Chapter 66

https://www.newadven[...]

2021-12-05

[70]

웹사이트

First Apology

http://www.ccel.org/[...]

[71]

문서

Chazelle

[72]

서적

Anti-Judaism: The Western Tradition

W.W. Norton & Company

2013-02-04

[73]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church, 1333

https://www.vatican.[...]

[74]

웹사이트

Art. X: Of the Holy Supper Book of Concord

https://bookofconcor[...]

2019-12-10

[75]

웹사이트

Part VI Book of Concord

https://bookofconcor[...]

2020-10-21

[76]

서적

People and Place: A Covenant Ecclesiology

Westminster John Knox Press

[77]

서적

A Contemporary Anabaptist Theology: Biblical, Historical, Constructive

InterVarsity Press

2010-02-26

[78]

웹사이트

Baptism, Eucharist and Ministry (Faith and Order Paper no. 111, the "Lima Text")

http://www.oikoumene[...]

Oikoumene.org

1982-01-15

[79]

웹사이트

Baptism, Eucharist and Ministry document

http://www.oikoumene[...]

[80]

서적

Lumen gentium 11

https://www.vatican.[...]

2019-01-01

[81]

서적

Presbyterorum ordinis 5

https://www.vatican.[...]

2019-01-01

[82]

웹사이트

Definition of PASCH

https://www.merriam-[...]

[83]

웹사이트

Compendium of the Catechism of the Catholic Church #271

https://www.vatican.[...]

2018-12-28

[84]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church 1362–67

[85]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church #1367

http://www.scborrome[...]

[86]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church #1410

http://www.scborrome[...]

[87]

서적

Compendium of the Catechism of the Catholic Church #282

https://www.vatican.[...]

2021-11-28

[88]

웹사이트

The Real Presence of Jesus Christ in the Sacrament of the Eucharist: Basic Questions and Answers

http://www.usccb.org[...]

2017-01-04

[89]

웹사이트

Summa Theologiæ Article 2

http://www.newadvent[...]

2017-01-04

[90]

웹사이트

Council of Trent, Decree concerning the Most Holy Sacrament of the Eucharist, chapter IV and canon II

http://history.hanov[...]

History.hanover.edu

[91]

문서

Council of Trent, Decree concerning the Most Holy Sacrament of the Eucharist, canon III

[92]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church 1377

[93]

웹사이트

The Holy Eucharist

http://www.kofc.org/[...]

Knights of Columbus

2017-01-04

[94]

웹사이트

Summa Theologiae, Question 77

http://www.newadvent[...]

Kevin Knight

2017-01-04

[95]

웹사이트

Canon 1.

http://www.fordham.e[...]

[96]

웹사이트

Denzinger 8020

http://catho.org/9.p[...]

Catho.org

[97]

웹사이트

Fourth Lateran Council: 1215

http://www.papalency[...]

2010-03-13

[98]

성경

[99]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church 1376

[100]

서적

Under Julius III Council of Trent Session 13 Chapter IV

https://www.ewtn.com[...]

2018-12-19

[101]

문서

Session XIII, chapter IV

[102]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church – The sacrament of the Eucharist #1377

https://www.vatican.[...]

2018-12-28

[103]

성경

[104]

성경

[105]

웹사이트

'Abrahamic, Mosaic, and Prophetic Foundations of the Eucharist'. Inside the Vatican 16, no. 4 (2008): 102–05

http://stephenpiment[...]

[106]

웹사이트

Holy Communion

https://www.catholic[...]

[107]

서적

Compendium of the Catechism of the Catholic Church # 291

https://www.vatican.[...]

2019-08-20

[108]

CCC

2.1|1385

[109]

CCC

2.1|1457

[110]

웹사이트

Compendium of the Catechism of the Catholic Church #286

https://www.vatican.[...]

[111]

서적

The Great Church in Captivity

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[112]

웹사이트

Why do the Orthodox use leavened bread since leaven is a symbol of sin? Is not Christ's body sinless?

https://www.orthodox[...]

2018-08-26

[113]

학술지

Moment or Process? Eucharistic Consecration and Epiclesis in Egyptian Thought: A Survey of Liturgical, Patristic, and Medieval Sources

https://academic.oup[...]

2024-09-19

[114]

웹사이트

Ordinances

http://www.gameo.org[...]

Gameo

2013-08-24

[115]

서적

Community of the Cross: Moravian Piety in Colonial Bethlehem

Penn State Press

2010-11-01

[116]

서적

Growing Consensus II: Church Dialogues in the United States, 1992–2004

Bishop's Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs, United States Conference of Catholic Bishops

[117]

서적

The Music of the Moravian Church in America

University Rochester Press

[118]

웹사이트

The Observance of the Lord's Supper

https://www.moravian[...]

Moravian Church

2010

[119]

서적

Inter-Actions: Relationships of Religion and Drama

University Press of America

2009-05-16

[120]

서적

The Dictionary of Religion

Cassell

1887

[121]

문서

Book of Common Prayer Catechism

[122]

서적

The Study of Liturgy

SPCK London

[123]

문서

The Study of Liturgy

[124]

문서

The Study of Liturgy

[125]

성경

Matthew 26:26–29, Mark 14:22–25, Luke 22:19

[126]

서적

What is It to Eat and Drink Unworthily

Baptist Sunday School Committee

[127]

웹사이트

Baptists and the Lord's Supper

https://www.thegospe[...]

The Gospel Coalition

2007-06-06

[128]

문서

Augsburg Confession, Article 10

[129]

서적

Changing Churches: An Orthodox, Catholic, and Lutheran Theological Conversation

Wm. B. Eerdmans Publishing

2012

[130]

서적

The Oxford Dictionary of the Christian Church

Oxford University Press

[131]

서적

Christian Dogmatics: A Handbook of Doctrinal Theology

CPH

[132]

웹사이트

What Lutherans Believe About Holy Communion

http://www.livingwor[...]

2011-04-25

[133]

웹사이트

How Lutherans Worship

http://www.lutherans[...]

2011-04-24

[134]

웹사이트

How do we move to weekly Communion?

http://www.elca.org/[...]

2011-09-18

[135]

웹사이트

Lesson 13: The Lord's Supper

http://plymouthbreth[...]

Plymouth Brethren Writings

[136]

서적

The new SCM dictionary of liturgy and worship

[137]

서적

A Narrative of some of the Lord's dealings with George Muller

[138]

서적

The new SCM dictionary of liturgy and worship

[139]

웹사이트

Brethren Online FAQs

http://www.brethreno[...]

[140]

서적

Reformation Thought

Blackwell

[141]

서적

The Westminster Confession for Today

SCM

[142]

학술지

The Lord's Supper: How Often?

http://www.opc.org/O[...]

1997-10-01

[143]

웹사이트

Question & Answer: The Orthodox Presbyterian Church

https://opc.org/qa.h[...]

2022-09-26

[144]

웹사이트

Eucharistic Food and Drink / A report of the Inter-Anglican Liturgical Commission to the Anglican Consultative Council1

https://www.anglican[...]

[145]

서적

A Catechism for the use of people called Methodists

Methodist Publishing House

2000-01-01

[146]

서적

Key United Methodist Beliefs

Abingdon Press

[147]

서적

A Portraiture of Methodism

[148]

서적

An exposition of the gospels of St. Matthew and St. Mark: and some other detached parts of Holy Scripture

George Lane & Levi Scott

[149]

웹사이트

Alcohol

https://web.archive.[...]

Methodist Church of Great Britain

2017-11-10

[150]

웹사이트

What do I need to know about communion in the UMC?

https://www.umc.org/[...]

[151]

웹사이트

Communion Cups, 1000

https://web.archive.[...]

2009-07-05

[152]

문서

UMC 1992

[153]

서적

The Doctrines and Discipline of the Methodist Church

The Methodist Publishing House

[154]

서적

Minority Religions in America

Alba House

1981-01-01

[155]

서적

Decisions of the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court) Federal Republic of Germany

Nomos

1992-01-01

[156]

웹사이트

Professing Christ in Holy Communion

https://web.archive.[...]

New Apostolic Church

2017-01-01

[157]

서적

A Charismatic Model of the Church: Edward Irving's Teaching in a 21st-century Chinese Context

Cambridge Scholars Publishing

2018-01-01

[158]

서적

Edward Irving Reconsidered: The Man, His Controversies, and the Pentecostal Movement

Wipf and Stock Publishers

[159]

웹사이트

8.2.12 The real presence of the body and blood of Christ in Holy Communion

https://nak.org/en/k[...]

New Apostolic Church

2020-12-18

[160]

웹사이트

8.2.13 The real presence of the sacrifice of Jesus Christ in Holy Communion

https://nak.org/en/k[...]

New Apostolic Church

2020-12-18

[161]

웹사이트

The Catechism of the New Apostolic Church: 8.2.12 The real presence of the body and blood of Christ in Holy Communion

https://nak.org/en/a[...]

New Apostolic Church

2020-12-18

[162]

간행물

Seventh-day Adventist Church Manual

General Conference of Seventh-day Adventists

[163]

간행물

Seventh-day Adventists Believe: An exposition of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church

Ministeral Association, General Conference of Seventh-day Adventists

[164]

서적

Reasoning From The Scriptures

Watch Tower Bible & Tract Society

[165]

서적

Insight on the Scriptures

Watch Tower Bible & Tract Society

[166]

잡지

Jehovah is a God of Covenants

The Watchtower

1998-02-01

[167]

서적

What Does the Bible Really Teach?

http://wol.jw.org/en[...]

Watch Tower Society

[168]

잡지

Discerning What We Are – At Memorial Time

The Watchtower

1990-02-15

[169]

서적

Comprehensive History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Deseret News Press

[170]

웹사이트

Doctrine and Covenants 20:75

https://www.churchof[...]

LDS Church

2009-06-19

[171]

웹사이트

Handbook 2: Administering the Church, Chapter 20.4.3

https://www.churchof[...]

2011-10-30

[172]

웹사이트

Moroni 4

https://www.churchof[...]

2018-09-14

[173]

웹사이트

Moroni 5

https://www.churchof[...]

2018-09-14

[174]

웹사이트

The Restoration of the Sacrament

https://www.churchof[...]

2018-09-14

[175]

웹사이트

Why Does the Salvation Army Not Baptize or Hold Communion Services?

https://web.archive.[...]

Waterbeachsalvationarmy.org.uk

2019-05-16

[176]

웹사이트

FAQs

https://www.fgcquake[...]

[177]

웹사이트

Do Christian Scientists take Communion?

https://christiansci[...]

[178]

웹사이트

The Last Shakers?

https://www.commonwe[...]

[179]

웹사이트

Church Fathers: The First Apology (St. Justin Martyr)

https://www.newadven[...]

[180]

웹사이트

The Doors

https://www.oca.org/[...]

2010-01-24

[181]

웹사이트

Code of Canon Law, canon 844

http://www.intratext[...]

Intratext.com

2007-05-04

[182]

웹사이트

Evangelical Lutheran

https://web.archive.[...]

2011-07-07

[183]

웹사이트

ELCA Full Communion Partners

http://www.elca.org/[...]

Elca.org

[184]

웹사이트

Close communion and membership

https://wels.net/faq[...]

2015-05-14

[185]

웹사이트

Guidelines for Congregational, District, and Synodical Communion Statements

https://web.archive.[...]

2016-10-09

[186]

문서

Holy Communion: A Practice of Faith in the United Church of Christ

http://www.ucc.org/w[...]

[187]

웹사이트

Community of Christ: Communion

https://web.archive.[...]

2011-02-26

[188]

웹사이트

20. Priesthood Ordinances and Blessings

https://www.churchof[...]

[189]

서적

Service Book of the Holy Qurbono

Malankara Orthodox Church Publications

2017

[190]

웹사이트

Code of Canon Law, canon 916

https://web.archive.[...]

2011-06-28

[191]

웹사이트

Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, die XVIII Octobris anno MCMXC – Ioannes Paulus PP. II | Ioannes Paulus II

https://web.archive.[...]

2012-11-30

[192]

웹사이트

Code of Canon Law, canon 919

https://web.archive.[...]

2011-06-28

[193]

웹사이트

Preparing to Receive Holy Communion

https://web.archive.[...]

2008-07-21

[194]

웹사이트

How to Prepare for the Eucharist

https://web.archive.[...]

2013-05-09

[195]

웹사이트

Preparation for Holy Communion

https://web.archive.[...]

Stlukeorthodox.com

2013-01-25

[196]

Review

Gluten-free diet in gluten-related disorders

2013

[197]

논문

Review article: safe amounts of gluten for patients with wheat allergy or coeliac disease

2006-03-01

[198]

논문

Non-celiac gluten sensitivity: a work-in-progress entity in the spectrum of wheat-related disorders

2015-06-01

[199]

웹사이트

letter

https://web.archive.[...]

2010-12-29

[200]

웹사이트

Gluten-free Hosts

https://web.archive.[...]

2004-09-14

[201]

문서

The same 24 July 2003 letter of the Congregation for the Doctrine of the Faith

[202]

서적

The Gluten-Free Bible

https://books.google[...]

[203]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church – IntraText

https://web.archive.[...]

2012-06-16

[204]

웹사이트

Code of Canon Law, canon 924 §1

https://web.archive.[...]

2010-12-04

[205]

웹사이트

Sacrament of the Eucharist: Rite of Sanctification of the Chalice

http://www.copticchu[...]

Copticchurch.net

[206]

웹사이트

I Smell the Cup

https://web.archive.[...]

1974-03-12

[207]

논문

Risk of Infectious Disease Transmission from a Common Communion Cup

http://www.ntnl.org/[...]

1998-10-01

[208]

논문

Infections associated with religious rituals

[209]

뉴스

Archbishops advise against sharing chalice during swine flu pandemic

http://www.christian[...]

Christiantoday.com

2009-07-27

[210]

뉴스

Hands Off After Wafer Scare

https://www.wsj.com/[...]

2011-01-07

[211]

웹사이트

ユーカリストとは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2023-03-10

[212]

문서

신의 은혜가 의식을 통해 인간에게 주어지는 것으로 보는 관점.

[213]

문서

프로테스탄트도 성례전이라는 말을 사용하지만, 일본어 번역어인 "성사"는 가톨릭에서만 사용된다.

[214]

웹사이트

정교에 관하여 제8장

https://www.romaniat[...]

2023-03-11

[215]

서적

리마예식서

한국기독교교회협의회

1986

[216]

서적

빛을 따라 생명으로: 예수 그리스도와 함께 드리는 예배

동인

2016

[217]

서적

성찬, 어떻게 알고 실행할 것인가?

대한기독교서회

2002

[218]

서적

기독교 교리의 역사

목양사

1990

[219]

서적

고대기독교교리사

크리스찬다이제스트

2004

[220]

문서

성사적 임재설

[221]

서적

비잔틴 신학: 역사적 변천과 주요 교리

정교회출판사

2010

[222]

서적

고대기독교교리사

크리스찬다이제스트

2004

[223]

성경

요한 복음서 6장 51절

[224]

성경

마태오 복음서 26장 26절, 마르코 복음서 14장 22절, 루가 복음서 22장 19절, 코린토 1서 11장 24절

[225]

성경

마태오 복음서 26장 26절, 마르코 복음서 14장 22절, 루가 복음서 22장 19절, 요한 복음서 6장 51절, 코린토 1서 11장 24절

[226]

서적

비잔틴 신학: 역사적 변천과 주요 교리

정교회출판사

2010

[227]

문서

영성체 후 기도 (2004년판 성공회 기도서)

[228]

서적

감리교회 신학

감리교출판국

2007

[229]

서적

성찬, 어떻게 알고 실행할 것인가?

대한기독교서회

2002

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com