묵적 (서예)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

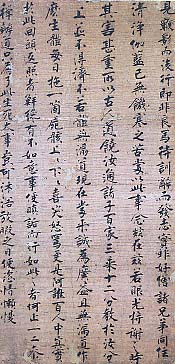

묵적은 선종 승려들의 서예 작품을 의미하며, 인가장, 액자, 자호, 법어, 게송 등 다양한 형태로 나타난다. 가마쿠라 시대에 중국 선종과 함께 일본에 전래되어 다도와 결합하며 독자적인 발전을 이루었으며, 특히 무사 계급과 지식층 사이에서 존중받았다. 묵적은 중국에서는 전통 서법에서 벗어난 파격적인 예술로 평가받아 배척되었으나, 일본에서는 법을 잇는 증표로 여겨지며 사찰에 소중히 전해졌다. 주요 묵적 목록과 선림 고승들의 약전, 묵적 해설을 통해 묵적의 가치와 의미를 엿볼 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서예 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 서예 - 병풍

병풍은 동아시아에서 유래하여 장식, 칸막이, 바람막이 등으로 사용되며, 그림으로 장식되어 예술 작품으로도 여겨지고, 한국, 일본 등 각국에서 고유한 형태로 발전하여 현재까지도 다양한 문화 행사에 활용된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 묵적 (서예) | |

|---|---|

| 묵적 개요 | |

| |

| 정의 | 선승의 서예 작품 |

| 특징 | 선의 정신을 담은 독특한 서예 스타일 |

| 역사 | 가마쿠라 시대부터 무로마치 시대에 걸쳐 발전 |

| 중요 인물 | 달마 대사, 일산 일녕, 무학 자초 등 |

| 선림묵적 (禅林墨跡) | |

| 기원 | 중국 당나라 시대 |

| 발전 | 일본 가마쿠라 시대 |

| 주요 내용 | 선승의 오도송, 게송, 법어 등 |

| 서풍 | 활달하고 자유분방한 서풍 |

| 영향 | 일본 미술, 문화에 큰 영향 |

| 묵적의 종류 | |

| 오도송 | 깨달음을 노래한 시 |

| 게송 | 불교의 진리를 간결하게 표현한 시 |

| 법어 | 선승의 가르침을 담은 글 |

| 서간 | 선승 간의 편지 |

| 화찬 | 그림에 대한 찬사 |

| 묵적의 특징 | |

| 표현 기법 | 획의 강약, 여백의 활용 등 |

| 정신 | 선의 사상, 불교의 가르침 |

| 미적 가치 | 소박함, 자연스러움, 강렬함 |

| 묵적의 영향 | |

| 다도 | 다도 정신에 영향 |

| 무도 | 무도 정신에 영향 |

| 정원 | 정원 디자인에 영향 |

| 주요 묵적 작품 | |

| 달마도 | 달마 대사를 그린 그림 |

| 임제록 | 임제 의현의 어록 |

| 벽암록 | 송나라 시대의 선 관련 책 |

| 참고 자료 | |

| 관련 서적 | 선과 미술, 묵적의 세계 등 |

| 관련 웹사이트 | 선 미술 네트워크 불교 네트워크 |

2. 묵적의 개념과 역사

묵적(墨跡)은 가마쿠라 시대에 무사 계급이 대두하면서 중국에서 전래되었다. 당시 일본 서도는 와요(和様) 일색이었으나, 선승들에 의해 일중 교류가 재개되면서 송·원대 선종의 전래와 함께 정신을 중시하는 자유롭고 인간미 넘치는 선승의 글씨가 유입되었다. 이는 무사 계급의 취향과 일치하여 큰 영향을 미쳤고, 묵적이라는 새로운 서의 분야가 생겨나 일본 서도사상 중요한 위치를 차지하게 되었다.[1][3][6][7][8][9]

무로마치 시대에 다도가 유행하면서 묵적은 고필절과 함께 다실의 첫 번째 족자로서 필수적인 지위를 획득했고, 묵적 한 폭과 일국일성(一國一城)을 바꾸는 광적인 풍조도 생겨났다. 특히 에도 시대 다이토쿠지 선승들 사이에서 유행하여 많은 묵적이 남겨졌으며, 오늘날 묵적의 주류가 되었다.[1][3][6][7][8][9]

2. 1. 묵적의 정의와 의미

묵적(墨跡)은 원래 선종 승려가 쓴 글씨를 가리키는 말이었다. 그러나 점차 그 의미가 확장되어 선종과 관련된 다양한 종류의 글씨를 포괄하게 되었다. 초기에는 수행의 결과물로 여겨졌으나, 시대가 흐르면서 예술적인 가치를 인정받아 감상의 대상이 되었다.[3][12]묵적이라는 단어는 중국 육조 시대의 『송서』 범엽전에 "시이'''묵적'''"(示以墨蹟)이라는 용례가 보이지만,[10][11] 널리 보급된 것은 송나라 시대 이후이다. 당시 선승의 시문집에 진적을 의미하는 단어로 묵적이라고 기록되었고, 가마쿠라 시대 일본의 선승이 송나라에서 선을 배우고 돌아온 후, 선승의 글씨를 묵적이라고 칭했다. 그러다 점차 선승의 글씨만을 가리키게 되었다고 추측된다.[3][12]

일본에서 묵적을 선승의 진적이라는 한정된 의미로 사용한 오래된 예로는 조지 2년/정평(正平) 18년(1363년)의 연기를 갖는 『불일암공물목록』이 있으며, "묵적"이라는 항목을 설치하여 중국 선승의 글씨를 기록하고 있다. 호넨, 니치렌 등 다른 종교 승려의 필적에 대해 묵적이라는 단어가 사용된 예는 거의 없다.[3][12][14]

묵적은 본래 인가장, 자호, 법어 등, 법을 위해 쓰는 것이지, 감상을 위해 쓴 것이 아니었다. 따라서 글씨를 쓴 인물과 내용이 중시되고, 일반적으로 글씨의 솜씨는 중요하게 생각하지 않았다. 즉, 서법에 얽매이지 않고 각자가 자유롭게 자신의 인간성을 표현하는 것이며, 그 서풍은 다양하지만, 대략 북송의 소식, 황정견 풍, 남송의 장즉지 풍, 원의 조맹부 풍으로 나눌 수 있다.[3][15][16][17]

묵적의 범위는 중국의 송・원대 선승의 글씨, 일본의 가마쿠라 시대부터 무로마치 시대 전기의 오산 전성 시대 선승의 글씨, 에도 시대의 다이토쿠지나 묘신지의 선승의 글씨를 가리킨다. 또한 황벽의 삼필에 대표되는 황벽종의 글씨도 포함하지만, 그 중심은 임제종의 것이다. 예외적으로 거사인 장즉지와 풍자진의 글씨도 묵적으로 취급되는 경우가 많다.[4][15]

2. 2. 중국 선종과 묵적의 전래

가마쿠라 시대에 무사 계급이 대두하면서, 중국과의 교류가 활발해져 선종과 함께 묵적이 일본에 전래되었다.[1] 이 시기 일본에서는 송·원대 선종의 전래와 함께 정신을 중시하는 자유롭고 인간미 넘치는 선승의 글씨가 유입되었다.

당시 일본 서도는 중국과의 국교 단절로 와요(和様) 일색이었으나, 선승들에 의해 다시 교류가 시작되었다. 이러한 흐름은 무사 계급의 취향과 일치하여 큰 영향을 미쳤고, 묵적이라는 새로운 서의 분야가 생겨나 일본 서도사상 중요한 위치를 차지하게 되었다.[3][6][7][8][9]

무로마치 시대에 다도가 유행하면서 묵적은 고필절과 함께 다석의 첫 번째 족자로서 중요한 지위를 얻었다. 에도 시대에는 다이토쿠지의 선승들 사이에서 유행하여 많은 묵적이 남겨졌고, 오늘날 묵적의 주류가 되었다.[1][3][6][7][8][9]

일본에 선종이 전래된 이후, 송나라와 원나라 사이, 일본에서는 가마쿠라 시대 말기부터 남북조 시대에 걸쳐 선승들의 왕래가 빈번해졌다. 입송승은 80명 이상, 송나라에서 일본으로 건너온 승려는 20명 이상이었다. 원나라에 이르러 그 교역은 더욱 활발해져, 입원승은 200명 이상, 원나라로부터 건너온 승려는 가마쿠라 막부가 그 내왕을 제한하려 할 정도로 많았다. 이처럼 양국의 교류는 선승을 통해 밀접해졌고, 그 영향은 일본의 정치, 문학, 건축, 예술에까지 미쳤으며, 서예 분야에서도 중국 선승의 묵적이 전래되어 가마쿠라 시대의 선림(禪林) 사이에 유행했다.[3][12][16][17][24][25]

중국 선승의 묵적은 일본인 유학생이 중국에서 가져온 것과 원, 청의 이민족 국가를 피해 망명한 승려들이 내일 후 쓴 것으로 크게 나뉜다.

; 유학생이 가져온 묵적

무준사범의 법사이자, 도후쿠지의 개산인 원이는 가정 원년(1235년)부터 6년간 남송에 유학했다. 원이는 서법에 깊은 관심을 가지고 장즉지의 법을 사숙하여 귀국 시 장즉지의 글을 가져왔다. 현재 도후쿠지에는 「수좌」·「서기」·「방장」·「전후」·「선단림」·「동서장」 등으로 쓰인 큰 액자가 소장되어 있는데, 장즉지의 필적으로 전해지며 모두 원이가 가져온 것이라고 전해진다.

중국의 저명한 선승에게는 일본뿐만 아니라 조선에서도 많은 사람들이 모여 그 참도의 수가 중국인을 능가했다고 한다. 원이 외에 이 시기의 주요 일본인 유학생으로는 허당지우에게 법을 받은 남포소명, 단교묘륜에게 참예한 무관보문, 희소소담에게 참예한 백운혜효 등이 있다.

원나라 시대가 되자 그 묵적은 조맹부의 영향을 받아 서법적으로 뛰어난 것이 많았는데, 이 조맹부의 서법을 전한 것은 설촌우매나 적실원광 등의 유학생이다. 또한 무은원회 등의 유학생에 의해 풍자진의 청신한 서풍의 글이 전해져, 역시 선림의 글과 마찬가지로 묵적으로 불리며 다인들 사이에서 애완되었다.

입송·입원한 선승은 참선한 스승으로부터 써 준 인가상, 자호, 법어, 게송 등을 가져와 소중히 보존하여 묵적으로 귀하게 여겼다. 특히 주목된 것은 원오극근의 것, 그 법사인 대혜종고의 것, 밀암함걸, 무준사범, 허당지우 등 호구파의 것으로, 원오극근의 계통인 양기파의 것으로 거의 한정되어 있다. 원나라 시대의 묵적에서는 송원파의 고림청무, 월강정인, 료암청욕, 대혜파의 초석범기 등의 것이 주목받았으며, 조맹부의 영향을 받았다.

; 내조 승려의 묵적

가마쿠라 막부는 선종을 영입하여 무가의 귀의를 얻었고, 가마쿠라 오산이 정해졌다. 이에 따라 승려의 지위는 높아지고 묵적은 더욱 성행했다. 가마쿠라 시대 중반이 되자 막부는 선종을 중시하고, 일본 선승의 유혹과 막부의 초빙을 받아 뛰어난 중국의 선승이 내조하게 되었다. 그 내조 승려의 첫 번째는 겐초지의 개산인 란케이도류이며, 그 서풍은 장즉지와 분간하기 어려울 정도이다. 이 원이와 란케이도류에 의해 장즉지의 글은 일본의 새로운 서풍의 전형이 되었고, 선가에서 존경받아 묵적과 마찬가지로 감상되고 있다.

그 외 내조한 중국의 명승으로는, 송대에는 올암보녕, 대휴정념, 원대에는 무학조원, 일산일녕, 서감자담, 영산도은, 청절정징, 명극초준, 축선범선 등이 있다. 이는 일본 측의 간청과 함께 남송 말의 정쟁과 이민족 국가인 원조에 대한 굴종에 대한 불만이 있었다고 한다. 그리고 그들은 내조 후 많은 묵적을 남겼다.

명 말에는 만복사를 창건하여 일본 황벽종의 개조가 된 은원륭기 등의 선승의 내조가 이어졌는데, 남송 말과 마찬가지로 그 배경에는 만주족의 침공에 의한 명의 멸망이라는 사태가 있었다. 은원륭기를 비롯한 명의 일류 문화인의 망명은 선뿐만 아니라 명대 문인 취미, 이른바 황벽 문화를 가져와 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다. 따라서 황벽승은 종교가라기보다는 문화인으로 받아들여진 면이 강하며, 그 황벽 문화를 대표하는 것으로 회화·글·전각·문학 등을 들 수 있다. 그리고 황벽승 중에서도 특히 능서의 세 사람, 은원륭기·목암성등·즉비여일(황벽의 삼필)의 필적이 묵적으로 존중되었다. 그 글의 특징은, 농묵을 사용한 굵은 자획, 명말의 광초체의 구성, 일행서 등이다. 승응 2년(1653년)에 내조하여 은원에 대해 승려가 된 독립성역의 묵적은, 황벽승 중 가장 본격적인 글로서, 조국에 있었을 때부터 서명이 높았고, 『배문재서화보』에도 그 전해짐이 있다. 독립성역의 글은 유학자나 한학자들 사이에서 유행하여 일세를 풍미한 '''당양'''의 선구자가 되었다.

에도 시대 중기부터의 당양 붐의 토대는 명의 문화인의 내조 시, 즉 에도 시대 초기에 이미 있었다. 그것은 에도 막부 창설기에 내세워진 유학 장려책이 중국 문화 존중의 기운을 높여, 일본에 새로운 서풍의 수용 체제를 정비하고 있었기 때문이다.[3][9][12][16][17][23][30][31][37][38][40][42][46][47][48][49][50][51][52]

2. 2. 1. 송·원 시대 중국의 배경

송나라 시대에는 문인 사대부 문화가 발달하면서 서예와 선종이 결합하는 경향이 나타났다. 황정견, 장즉지 등 개성적인 서풍을 추구한 서예가들이 선승들에게 영향을 주었다.[3][12][16][17][24][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]송대 선종은 다른 종파를 압도할 정도였는데, 그 요인에는 거사 불교의 유행과 출판업의 융성이 있었다. 거사들의 참선은 당대에 선례가 있었지만, 송대 이후 그 비중이 서서히 증가했다. 북송의 왕안석, 소식, 소철, 황정견, 남송 말의 장즉지, 원나라의 풍자진 등이 참선한 것으로 알려져 있다. 당시 과거 관료가 된 사대부에게 공통 교양은 유교였지만, 과거 급제를 위한 도구에 지나지 않아 매력이 없었다. 사대부 계급의 철학적 욕구를 만족시킨 것이 선종이었으며, 이 새로운 지지층을 얻은 선종은 더욱 명승을 배출하는 선순환을 낳았다. 또한 선종의 권위 확립과 함께 선적 간행이 이루어졌고, 그 출판에 의한 선적 유포는 선종이 널리 사회에 침투해 간 원동력 중 하나였다.

사대부가 참선한 예로, 소식이 황룡파 동림상총에게 인가를 받고, 황정견도 회당조심의 법을 이었다. 장즉지는 선에 조예가 깊어, 대혜파 무문도찬 등과 교제했다. 풍자진도 선학에 마음을 기울여, 원대 선림의 거두 중봉명본이나 고림청무 등과 교류했다. 조맹부도 불교 신자로, 중봉명본을 스승으로 숭배하여 교류했고, 송원파 고고순붕이나 풍자진과도 친교가 깊었다.

이러한 시, 서, 화를 잘하는 문화인의 참선은 예술 중시라는 선의 세속화를 가져왔다. 사대부의 재능이 승려에게도 존경받을 대상이 된 것이다. 그 영향은 묵적에도 나타나, 북송 말 이후 소식, 황정견, 장즉지의 서풍이 선승들 사이에서 유행했다. 특히 황정견 서예의 영향은 커서, 무학조원 등 황정견풍의 묵적이 많이 보인다. 축선범선은 소식, 난계도륭은 장즉지, 료암청욕은 조맹부의 영향을 짙게 받고 있다.

원나라 시대에도 선종은 계속 발전했으며, 조맹부 등 새로운 서풍이 등장했다. 원나라는 남송 이래 한족의 생활과 문화를 거의 그대로 용인했기 때문에, 원대에도 불교 중심은 선종이었고, 활약한 선승 대부분은 임제종이었다. 그중 특히 중요한 인물로서, 파암파 중봉명본, 송원파 고림청무나 료암청욕 등을 들 수 있다.

2. 2. 2. 가마쿠라 시대 일본의 상황

가마쿠라 시대는 무사 계급이 권력을 잡은 시기로, 실용성과 개성을 중시하는 문화가 발달했다. 이러한 사회 분위기 속에서 선종과 묵적은 무사들의 정신적 지주이자 문화적 취향으로 자리매김했다.[40][41][42]헤이안 시대까지 일본의 서도는 왕희지와 왕헌지의 서체를 바탕으로 발전해왔다. 이들의 서예는 중국에서 귀족들의 지지를 받았고, 일본에서도 헤이안 시대 귀족들에게 받아들여졌다. 그러나 가마쿠라 시대에 귀족이 몰락하면서 일본 서예는 큰 변화를 맞이했다. 우아한 세존사류와는 다른, 힘찬 호쇼지류가 헤이안 시대 말기부터 가마쿠라 시대 초기에 크게 유행했다. 이후 고쿄고쿠류가 그 자형을 계승하여 가마쿠라 시대를 통해 많은 사람들에게 영향을 주었다. 이처럼 가마쿠라 시대의 서예는 큰 개혁이 이루어졌으며, 미를 추구했던 헤이안 시대와 달리 실용적인 서예라는 특징을 보였다. 또한 송나라에서 새롭게 흥기한 혁신적인 서예가 전래되면서 변화에 박차가 가해졌다.[9][40][42]

불교 측면에서도 새로운 시대 흐름에 따라 호넨, 영서, 신란, 도겐, 니치렌 등이 새로운 불교를 창시했다. 특히 영서와 도겐에 의해 중국에서 융성했던 선종이 새롭게 전해졌다. 영서는 임제종황룡파의 법을 얻어 수복사와 건인사를 창건하여 임제종을 전파했으며, 이후 양기파가 일본에서 번성했다. 영서는 차를 가져왔기 때문에 차의 시조로도 존경받는다.[40][41][43][44]

가마쿠라 시대에 선종은 무사 계급을 중심으로 정착해갔다. 선종은 전투를 정당화하기 위한 새로운 종교를 원했던 무사들과, 조정 귀족들의 문화에 대항하기 위해 선종을 새로운 문화로 간주하고 적극적으로 받아들인 무사들의 마음을 사로잡았다. 즉, 선은 종교로서 수용된 면도 있지만, 당시 사람들에게 선은 중국의 선진 문화, 사대부의 교양이었던 시서화 등의 대표였기 때문에 종교적 소양이 없는 사람들에게도 매력적이었다. 또한 원나라에 대한 중국 선승들의 반발이 일본으로의 도래를 부추겼고, 일본에서의 홍통의 원동력이 된 것도 선종 보급의 요인 중 하나였다.[40][41][43][44]

2. 3. 일본 묵적의 발전과 변용

가마쿠라 시대에 무사 계급이 대두하면서 선종과 함께 중국으로부터 묵적(墨跡)이 전래되었다. 당시 일본 서도는 와요(和様)가 주류였으나, 선승들에 의해 일중 교류가 재개되면서 송·원대 선승들의 자유롭고 인간미 넘치는 글씨가 유입되었다. 이는 무사 계급의 취향과 맞아떨어져 일본 서도사에서 묵적이라는 새로운 분야가 탄생하는 계기가 되었다.

무로마치 시대에 다도가 유행하면서 묵적은 고필절과 함께 다실의 족자로 중요한 위치를 차지했다. 묵적 한 폭과 일국일성(一國一城)을 바꾸는 광적인 풍조도 나타났다. 에도 시대에는 다이토쿠지를 중심으로 많은 묵적이 전해지며, 오늘날 묵적의 주류를 이루고 있다.[1][3][6][7][8][9]

2. 3. 1. 묵적의 일본화

초기 일본 묵적은 무준사범의 법사인 원이가 남송에 유학하여 가져온 것이나, 원, 청의 이민족 국가를 피해 망명한 승려들이 일본으로 건너와 쓴 것들이 주를 이루었다. 원이는 장즉지의 서법을 사숙하여 그의 글을 가져왔으며, 현재 도후쿠지에는 장즉지의 필적으로 전해지는 액자들이 소장되어 있다.[45]원나라 시대에는 조맹부의 영향을 받은 묵적이 많았으며, 설촌우매, 적실원광 등의 유학생들이 조맹부의 서법을 전했다. 또한 무은원회 등은 풍자진의 청신한 서풍을 전하여 다인들 사이에서 묵적으로 애완되었다.

가마쿠라 막부는 선종을 중시하여 켄초지 개산 란케이도류를 비롯, 올암보녕, 대휴정념, 무학조원, 일산일녕 등 중국의 선승들이 일본으로 건너왔다. 이들은 남송 말의 정쟁과 원나라의 지배에 대한 불만으로 일본으로 건너와 많은 묵적을 남겼다.

명 말에는 만복사를 창건한 은원륭기 등 선승들의 망명이 이어졌다. 이들은 명나라 멸망이라는 시대적 배경 속에서 일본으로 건너와 선종뿐 아니라 명대 문인 취미인 황벽 문화를 전파하여 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다. 특히 은원륭기, 목암성등, 즉비여일은 '황벽의 삼필'이라 불리며 묵적으로 존중되었다.

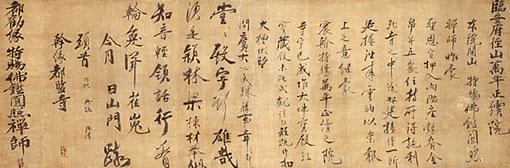

가마쿠라 시대 말부터 무로마치 시대에 걸쳐 일본 선승들 중에서도 능서가가 나타나면서, 송, 원의 영향을 받은 묵적의 서풍(선종양)이 점차 일본식으로 변화하였다. 고봉 현일, 남포 소명을 거쳐 대덕사 개산 종봉묘초, 몽창 소석, 호관 사련에 이르러 중국 서법의 영향을 받으면서도 독자적인 특징을 가진 서풍이 인기를 얻었다. 특히 종봉묘초의 글씨는 일본 제일의 묵적으로 존중받으며, 대표작인 『간독진전방』에는 이미 와요가 가미되어 있다. 이후 명 건국으로 중일 간 왕래가 제한되면서 와요화가 진행되었고, 의당 주신, 절해 중진, 중방중정 등을 중심으로 선종양과 와요의 절충적인 서풍('''오산양''')이 이루어졌다.

2. 3. 2. 다도와의 결합

무로마치 시대 후기, 다도는 선종과 결합하여 발전했으며, 묵적은 다실을 장식하는 핵심 요소가 되었다. 잇큐 소준 등 선승들은 다도에 선 사상을 불어넣었고, 묵적을 통해 다도의 정신을 표현했다.[1][3][6][7][8][9]선과 다도, 그리고 묵적과 다도의 결합에 큰 역할을 한 것은 잇큐 소준이다. 잇큐는 다이토쿠사의 주지를 맡았으며, 노악사인 고콘 젠치쿠, 고콘 젠포, 다인인 무라타 주코 등 문화인과 교류하며 일본 문화에 선 사상의 영향을 주었다.

다도는 무로마치 시대 후기에 다이토쿠사의 승려와 사카이의 상인과의 교류 속에서 확립되었으며, 잇큐에게 참선한 무라타 주코가 그 선구를 이루었다. 이로부터 다도는 선에 정신적인 의지처를 구했고, 다인에게 참선은 불가결한 것이 되었다.

묵적과 다도의 결합은 무라타 주코가 잇큐에게서 받은 원오극근의 묵적 『여호구소륭인가상』(흐름 원오)을 족자에 걸어둔 데에서 기인한다고 전해진다. 하지만 기록상 확인할 수 있는 것은 북감거간의 묵적이 가장 빠르다. 무로마치 시대 말기부터 다도에 걸어두는 족자로서 묵적이 존중받는 전통이 생겨났지만, 처음에는 중국의 묵적이 주류였다. 그중에서도 가장 다회에서 사용된 묵적은 허당지우의 『허당지우법어』(깨진 허당)였다. 이후, 다도의 보급과 함께 일본의 묵적, 특히 소호 묘초와 잇큐를 비롯한 다이토쿠사 승려들의 것이 귀하게 여겨졌고, 이후 다이토쿠사와 다도의 관계는 이어졌다. 도요토미 히데요시는 다실의 장식품으로서의 묵적이나 고필을 좋아하여 민간에도 퍼져 나갔고, 그 후 다도의 발달과 함께 그 표장도 사치를 더하게 되었고, 오랫동안 국민에게 귀하게 여겨졌다.

2. 3. 3. 근세의 묵적

에도 시대에는 다이토쿠지의 선승들을 중심으로 독자적인 묵적 양식이 발전했다. 특히 일행서와 같은 간결하고 힘찬 필치가 유행했다.[1][3][6][7][8][9]3. 묵적의 종류와 내용

묵적은 선종 승려들이 수행 과정에서 얻은 깨달음이나 가르침을 담아 쓴 글씨를 의미한다. 가마쿠라 시대에 중국에서 전래된 이후, 일본 서도에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 무로마치 시대에는 다도와 결합하여 족자로서 중요한 위치를 차지하게 되었다.

묵적은 내용에 따라 다양하게 분류될 수 있는데, 그 종류와 대표적인 예시는 다음과 같다.

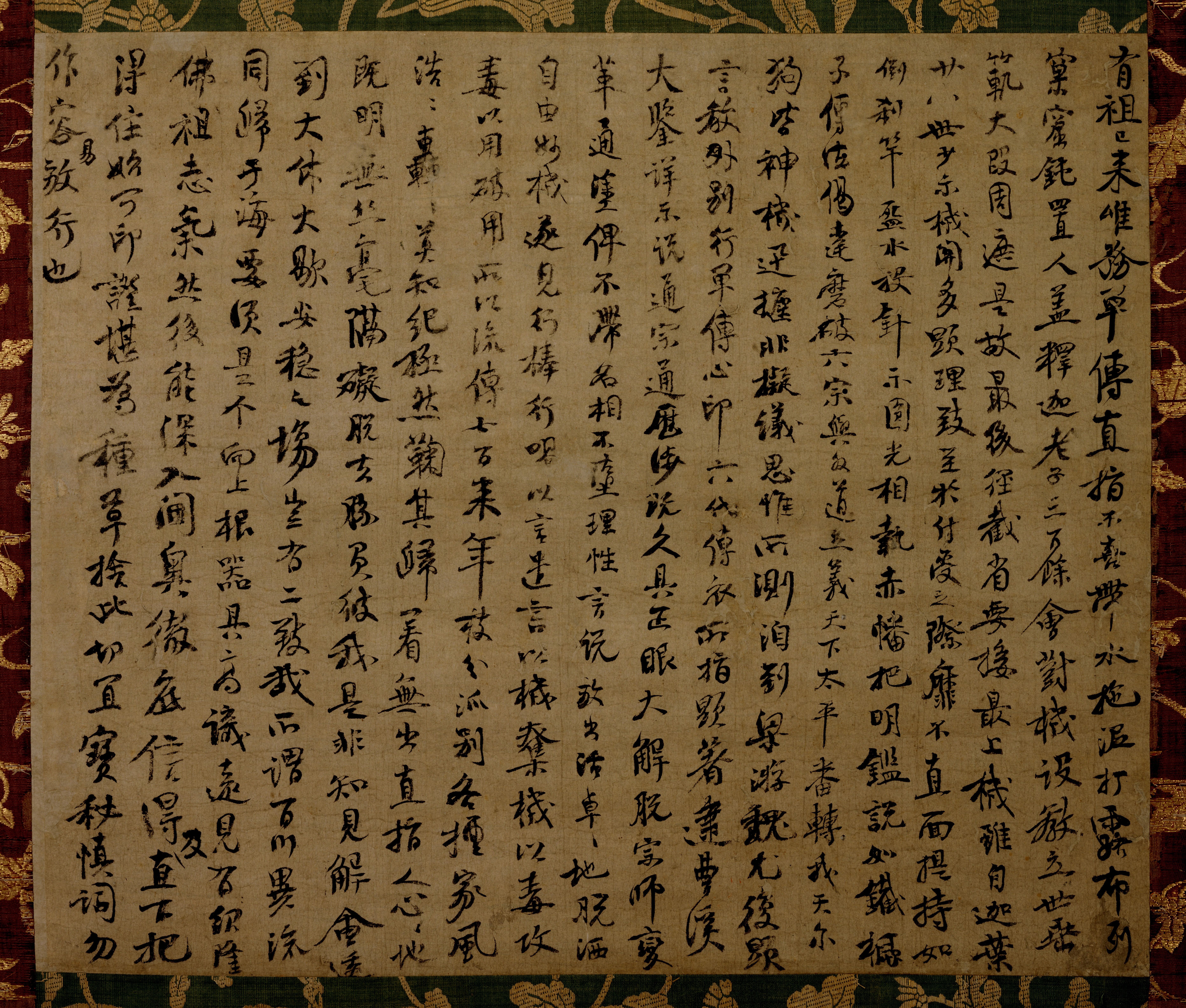

- '''인가장(印可状)''': 스승이 제자의 깨달음을 인정하고 증명하는 문서이다. 묵적 중에서 가장 중요한 위치를 차지한다.

- 환오극근의 『여호구소륭인가장』

- 종봉묘초의 『여관산혜현인가장』

- 무준사범의 『여원이인가장』

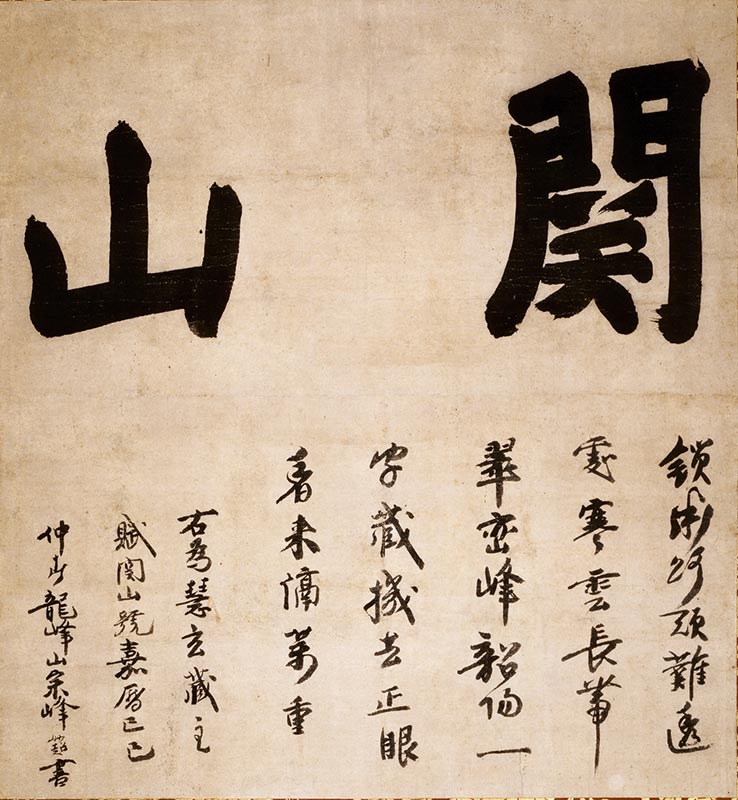

- '''액자(額字)''': 선원에 걸린 액자의 글씨로, 사찰명, 건물명 등을 쓴다.

- 전장즉지의 『선원액자방장2대자』

- 초석범기의 『심화실명』

- '''자호(字号)''': 스승이 제자에게 호를 써준 것으로, 게송을 덧붙이는 것이 일반적이다.

- 종봉묘초 『관산자호』

- 고림청무 『월림도호』

- 철옹의형 『언외자호』・『호림자호』

- '''법어(法語)''': 스승이 제자에게 깨달음의 요체를 써 준 것으로, 한문으로 된 진명 법어와 가나로 된 법어가 있다.

- 허당지우의 『법어』

- 밀암함걸의 『법어』

- 란케이도류의 『법어・규칙』

- '''전별어(餞別語)''': 일본에서 중국으로 건너가 수행을 마친 선승이 귀국할 때, 그를 따르던 사람들이 전별의 의미로 써서 증정하는 법어 또는 게송이다.

- 월강정인의 『여철주덕제전별어』

- 고림청무의 『여별원원지송별게』

- 남초사설의 『송별어』

- 축전오심의 『전별게』

- '''진도어(進道語)''': 선승들 사이에서 서로 격려하기 위해 주는 글이다.

- 료안청욕의 『진도어』

- 일산일녕의 『진도어』

- '''게송(偈頌)''': 불의 가르침을 한시로 쓴 것이다. 유게, 전별게, 도호송 등으로 세분된다.

- 고림청무의 『송유선인게송』

- 종봉묘초의 『계림게・남악게』

- 무학조원의 『여장락사일옹게어』

- '''유게(遺偈)''': 임종을 앞둔 선승이 제자들에게 남기는 게송이다.

- 청철정징의 『유게』

- 원얼의 『유게』

- 적실원광의 『유게』

- 일휴종순의 『유게』

- 독립성역의 『유게』

- '''척독(尺牘)''': 순수한 한문체의 편지이다.

- 대혜종고의 『여무상거사척독』

- 무준사범의 『여원이척독』

- 올암보녕의 『여동엄혜안척독』

- '''소(疏)''': 하위 기관이 상위 기관에 보내는 표백문이다.

- 무준사범의 『산문소』

- 중봉명본의 『환주암권연소』

- '''방(榜)''': 상위 기관에서 하위 기관으로 보내는 게시문이다.

- 종봉묘초의 『간독진전방』

- '''상찬(像讃)''': 초상화에 곁들이는 찬이다.

- 무준사범 정상과 상찬

묵적은 서법에 얽매이지 않고 자유롭게 자신의 개성을 표현하는 것이 특징이다. 쓴 인물과 내용이 중시되며, 글씨의 솜씨는 일반적으로 문제 삼지 않는다.

3. 1. 인가장(印可状)

인가는 스승이 수행승에게 깨달음을 얻었음을 인정하고 증명하는 문서이다. 특히 선종에서 중요하게 여겨지며, 묵적 중에서도 가장 중요한 위치를 차지한다. 인가장은 함부로 수여되지 않기 때문에, 그 수여는 매우 신중하게 이루어진다. 대표적인 인가장으로는 환오극근의 『여호구소륭인가장』, 종봉묘초의 『여관산혜현인가장』, 무준사범의 『여원이인가장』 등이 있다.[3][4][14][63][64]

3. 2. 액자(額字)

선원에 걸린 액자의 글씨를 말한다. 사찰명, 헌명(軒名), 실명(室名) 등을 쓴다. 도후쿠지의 원이이 중국에서 가져온 장즉지와 무준사범의 것이 유명하다. 이 두 사람의 강한 필선과 확고한 서풍은 후세의 액자나 자호의 서에도 계승되어 하나의 모범이 되었다. 전장즉지의 『선원액자방장2대자』, 초석범기의 『심화실명』 등이 있다.[3][4][14]3. 3. 자호(字号)

선종에서 스승이 수행승에게 호를 써준 것을 말한다. 호를 크게 쓰고, 게송을 덧붙이는 것이 일반적이며, 그 게송은 도호송(도고노주) 등으로 칭하고, 자호의 유래나 의의를 읊은 한시이다. 스승이 수행승을 1인분의 선승으로 인정했을 때 주는 것이므로, 인가장과 마찬가지로 중요하게 여겨진다.[3][4][14][63][65]| 서예가 | 작품명 | 비고 |

|---|---|---|

| 종봉묘초 | 관산자호 | 묘심사 소장, 국보 |

| 고림청무 | 월림도호 | 장복사 소장, 국보 |

| 철옹의형 | 언외자호 | 다이토쿠지 소장, 중요문화재 |

| 철옹의형 | 호림자호 | 도쿄 국립 박물관 소장 |

3. 4. 법어(法語)

법어(法語)란, 스승이 수행하는 제자에게 깨달음의 요체를 써 준 것을 말한다. 한문으로 된 진명(眞名) 법어와 가나로 된 법어가 있지만, 선가에는 가나 법어는 적고 한문으로 된 법어가 종종 휘호되었다. 가나 법어가 일반화된 것은 근세 이후의 일이다. 가마쿠라 시대 선승들의 사상은 중국 송나라 선을 모방한 것이었고, 가나 법어는 한문을 읽을 수 없는 여성이나 일반인을 위한 방편의 의미가 강했으며, 적극적으로 채택된 표현법은 아니었다.[3][4][14][63][66][67]법어는 넓은 의미로는 스승과 제자 사이뿐만 아니라, 동료 사이에도 증정되었으며, 진도어나 전별어 등도 포함한다. 허당지우의 『법어』, 밀암함걸의 『법어』, 란케이도류의 『법어・규칙』 등이 있다.

3. 5. 전별어(餞別語)

전별어(餞別語, 센베쓰고)는 전별게·송별어·송별게라고도 하며, 일본에서 중국으로 건너가 수행을 마친 선승이 귀국할 때, 그를 따르던 사람들이 전별의 의미로 써서 증정하는 법어 또는 게송을 말한다.[3][4]대표적인 전별어로는 다음이 있다.

- 월강정인의 『여철주덕제전별어』

- 고림청무의 『여별원원지송별게』

- 남초사설의 『송별어』

- 축전오심의 『전별게』

3. 6. 진도어(進道語)

진도어(進道語)는 선승들 사이에서 서로 격려하기 위해 주는 글이다. 료안청욕의 진도어, 일산일녕의 진도어 등이 있다.[3][4][14]'''료안청욕'''(了庵清欲, 1288년 ~ 1363년)은 중국 원나라 시대의 선승이다. 속성은 주(朱), 호는 남당(南堂)이다. 타이저우 사람으로, 고림청무의 법사(法嗣)이다. 료안은 고림청무, 호간조복, 소큐케이료 등과 함께 원나라 시대의 송원파의 중요한 인물로 꼽힌다.[109][110][111]

; 료안청욕진도어

: 지원 7년(1341년) 1월, 료안이 적장주에게 써준 진도어이다. 다만 적장주가 누구인지는 불분명하다. 서풍은 온순하고 단정함을 극치로 보이며, 조맹부의 영향을 엿볼 수 있다. 도쿄 국립 박물관 소장. 국보(지정 명칭은 '''료안청욕 묵적 (법어 지원 7년 1월 17일)'''이다.[109][112]

3. 7. 게송(偈頌)

게송(偈頌)은 불의 가르침을 한시로 쓴 것이다. 법어가 산문체인 데 반해, 게송은 오언・칠언의 운문체로 표현한다는 점에서 차이가 있다. 게송은 유게・전별게・도호송・투기게(투키노게, 스승으로부터의 공안에 대해 수행승이 깨달음의 심경을 읊은 한시) 등으로 세분된다.[3][4][14][63][68] 대표적인 예로는 고림청무의 『송유선인게송』, 종봉묘초의 『계림게・남악게』, 무학조원의 『여장락사일옹게어』 등이 있다.3. 8. 유게(遺偈)

임종을 앞둔 선승이 문하생에게 남기는 게를 말한다.[3][4][14][63][69] 선승 특유의 것으로, 죽기 전에 제자들에게 게를 남기는 습관이 있었다. 일생의 깨달음의 경지가 표현된 유게는 게 중에서도 특히 귀중하게 여겨진다. 청철정징의 『유게』, 원얼의 『유게』, 적실원광의 『유게』, 일휴종순의 『유게』, 독립성역의 『유게』 등이 있다.[69]

청절 정징의 『유게』는 력응 2년(1339년) 1월 17일, 청절이 입적하며 쓴 유게로, 수많은 유게 중에서도 뛰어난 묵적으로 알려져 있다.[123][152] 임종에 늦은 제자가 관에 매달려 통곡하자, 관을 쪼개고 청절이 나타나 계법을 내리고 다시 눈을 감았다는 전설이 있어, 이 유게를 '''관 깨는 묵적'''(관와리노보쿠세키)이라고도 부른다.

3. 9. 척독(尺牘)

척독(尺牘)은 순수한 한문체의 편지를 말한다. 대혜종고의 『여무상거사척독』, 무준사범의 『여원이척독』, 올암보녕의 『여동엄혜안척독』 등이 이에 해당한다.[63]3. 10. 소(疏)

소(疏)는 관료화된 선림에서 하위 기관이 상위 기관에 보내는 표백문이다. 새로운 주지의 입사를 축하하는 문을 입사소(入寺疏) 또는 산문소(山門疏)라고 하며, 여러 가지 권진을 위한 문을 간연소(勧縁疏) 또는 권연소라고 한다. 무준사범의 『산문소』, 중봉명본의 『환주암권연소』 등이 있다.[3][70]3. 11. 방(榜)

선림에서 상위 기관에서 하위 기관으로 보내는 게시문을 말한다. 종봉묘초의 간독진전방 등이 있다.[3][70]3. 12. 상찬(像讃)

초상화에 곁들이는 찬을 말한다.[3][63] 정상에는 찬이 쓰이는 것이 일반적이다. 회화 전반에 더해진 찬은 화찬이라고 한다.4. 묵적에 대한 평가

묵적(墨跡)은 가마쿠라 시대에 중국에서 전래되었으며, 무사 계급의 취향과 맞아떨어져 일본 서도사에서 중요한 위치를 차지하게 되었다.[1] 송·원대 선종의 영향을 받은 묵적은 자유롭고 인간미 넘치는 선승들의 글씨로, 와요(和様) 일색이던 일본 서도에 새로운 바람을 불러일으켰다.

무로마치 시대에 다도가 유행하면서 묵적은 고필절과 함께 다석의 첫 번째 족자로 자리 잡았고, 에도 시대 다이토쿠지 선승들을 중심으로 널리 퍼져 오늘날 묵적의 주류를 이루게 되었다.[1][3][6][7][8][9]

잇큐 소준은 선과 다도를 결합하는 데 큰 역할을 했으며, 무라타 주코가 잇큐에게서 받은 원오극근의 묵적을 족자에 걸어둔 것에서 다도와 묵적의 결합이 시작되었다고 전해진다. 기록상으로는 북감거간의 묵적이 가장 먼저 확인된다. 무로마치 시대 말기부터 다도에 묵적이 걸리는 전통이 생겨났으며, 도요토미 히데요시가 묵적과 고필을 좋아하면서 민간에도 퍼져나갔다.

근대에 이르러 묵적은 예술성 측면에서 재조명되었고, 형식화되어 생기를 잃은 와요보다 개성적이고 박력 있다는 평가를 받으며 가마쿠라 시대를 대표하는 서예 중 하나로 주목받고 있다.[9][16][40][42]

4. 1. 중국에서의 묵적

묵적은 일본에서 존중받았지만, 그 발상지인 중국에서는 배척되었다.; 중국

묵적의 대부분은 중국 전통의 서법에서 벗어난 파격적인 서예이다. 전통을 중시하는 중국에서는 이에 반하는 것을 이단으로 거부하는 경향이 강하기 때문에, 오늘날 중국에는 묵적이 거의 남아 있지 않다.

전통을 중시하는 중국에서 파격적인 서예인 묵적이 탄생한 것은 선종의 가르침에서 비롯되었다. 선종에서는 일체의 권위와 전통을 인정하지 않기 때문에 서법에서도 지금까지 절대적인 권위로 숭상받아 온 왕희지의 전형을 부정하고, 오직 자기의 개성을 천진난만하게 발휘했을 뿐이었다. 이러한 선의 정신에 따른 예술을 중국의 오래된 문화의 전통은 좋아하지 않는다. 다만, 원나라 시대에는 조맹부의 서예가 일세를 풍미했고, 조맹부를 배우는 선승이 많았기 때문에, 기법상으로도 상당히 뛰어났다. 따라서 원나라 시대에는 송나라 시대의 묵적에서 보이는 정신적인 것뿐만 아니라, 서예 명가로 알려진 선승도 적지 않았다.[12][16][17]

4. 2. 일본에서의 묵적

일본에서 묵적은 가마쿠라 시대에 무사 계급의 등장과 함께 중국으로부터 전래되었다. 당시 일본의 서도는 와요(和様)가 주류였으나, 선승들을 통한 중국과의 교류 재개로 송·원대 선종의 정신을 중시하는 자유롭고 인간미 넘치는 선승들의 글씨가 유입되었다. 이는 무사 계급의 취향과 맞아떨어져 묵적이라는 새로운 서예 분야를 탄생시켰고, 일본 서도사에서 중요한 위치를 차지하게 되었다.[1]무로마치 시대에 다도가 유행하면서 묵적은 고필절과 함께 다실을 장식하는 족자로서 중요한 역할을 하게 되었다. 에도 시대에는 다이토쿠지의 선승들 사이에서 묵적이 유행하여 많은 작품이 남았으며, 이는 오늘날 묵적의 주류를 이루게 되었다.[1][3][6][7][8][9]

일본에서는 묵적이 선종의 가르침을 담은 정신적인 유산으로 존중받았다. 잇큐 소준은 선과 다도를 결합하는 데 큰 역할을 하였으며, 무라타 주코가 잇큐에게서 받은 원오극근의 묵적을 족자에 걸어둔 것에서 다도와 묵적의 결합이 시작되었다고 전해진다. 기록상으로는 북감거간의 묵적이 가장 먼저 확인된다.[45] 무로마치 시대 말기부터 다도에 묵적이 걸리는 전통이 생겨났으며, 처음에는 중국 묵적이 주류였으나 점차 일본 묵적, 특히 다이토쿠사 승려들의 작품이 귀하게 여겨졌다. 도요토미 히데요시가 묵적과 고필을 좋아하면서 민간에도 퍼져나갔고, 다도의 발달과 함께 표장도 사치를 더하며 오랫동안 국민에게 귀하게 여겨졌다.

묵적은 발상지인 중국에서는 전통 서법에서 벗어난 파격적인 서예로 여겨져 배척되었지만, 일본에서는 굳건한 문화적 전통이 없었기 때문에 쉽게 받아들여졌다. 근대에 이르러 묵적의 예술성이 재조명되면서 와요보다 주목받는 경향도 나타났다.[9][16][40][42]

5. 주요 선림 묵적 목록

| 집필 연도 | 명칭 | 필자 | 내용 | 수납자 | 서풍 | 소장처 | 문화재 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1124년 | 여호구소륭인가장 | 원오극근 | 인가장 | 호구소륭 | 미불 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 1155년 | 여무상거사척독 | 대혜종고 | 척독 | 무상거사 | 미불・소식 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 1179년 | 법어 | 밀암함걸 | 법어 | 장선인 | 용광원 | 국보 | |

| 12세기 | 척독 | 대혜종고 | 척독 | 미불・소식 | 하타케야마 기념관 | 국보 | |

| 1237년 | 여원얼인가장 | 무준사범 | 인가장 | 원얼 | 장즉지 | 도후쿠지 | 국보 |

| 1242년 ~ 1249년 | 여원얼척독 | 무준사범 | 척독 | 원얼 | 장즉지 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 13세기 | 산문소 | 무준사범 | 소 | 장즉지 | 고도 미술관 | 국보 | |

| 1270년 | 여동엄혜안척독 | 올암보녕 | 척독 | 동엄혜안 | 기타무라 미술관 | 중요문화재 | |

| 1278년 | 사리계백문 | 대휴정념 | 도쿄 국립 박물관 | 중요문화재 | |||

| 1279년 | 여장락사일옹게어 | 무학조원 | 게송 | 일옹원호 | 황정견 | 쇼코쿠지 | 국보 |

| 1280년 | 유게 | 원얼 | 유게 | 없음 | 도후쿠지 | 중요문화재 | |

| 1280년 | 게송 | 무학조원 | 게송 | 일옹원호 | 황정견 | 네즈 미술관 | 중요문화재 |

| 13세기 | 법어 | 허당지우 | 법어 | 무상정조 | 장즉지 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 13세기 | 달마기념향어 | 허당지우 | 향어 | 장즉지 | 다이토쿠지 | 국보 | |

| 13세기 | 법어・규칙 | 란케이도류 | 법어 | 없음 | 장즉지 | 겐초지 | 국보 |

| 13세기 | 송원 이대자 | 란케이도류 | 장즉지 | ||||

| 13세기 | 선원액자방장이자 | 전장즉지 | 액자 | 도후쿠지 | 국보 | ||

| 13세기 ~ 14세기 | 유고웅산시 | 고봉현일 | 시 | 보현원 원주 | 조맹부 | 고도 미술관 | 중요문화재 |

| 1307년 | 시종관선니법어 | 남포소명 | 법어 | 종관선니 | 고도 미술관 | 중요문화재 | |

| 1312년 ~ 1319년 | 여무은원회시 | 풍자진 | 게송 | 무은원회 | 황정견 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 1315년 | 설야작 | 일산일녕 | 시 | 겐닌지 | 중요문화재 | ||

| 1316년 | 진도어 | 일산일녕 | 진도어 | 고산일공 | 네즈 미술관 | 중요문화재 | |

| 13세기 ~ 14세기 | 여제시자법어 | 중봉명본 | 법어 | 제시자 | 도키와야마 문고 | 중요문화재 | |

| 1320년 ~ 1321년 | 환주암권연소 | 중봉명본 | 소 | 단나 | 고도 미술관 | ||

| 1325년 | 여별원원지송별게 | 고림청무 | 전별어 | 별원원지 | 조맹부 | 고도 미술관 | 국보 |

| 1326년 | 송유선인게송 | 고림청무 | 게송 | 유선인 | 조맹부 | 후쿠오카시 미술관 | 중요문화재 |

| 1327년 | 월림도호 | 고림청무 | 자호 | 월림도교 | 조맹부 | 조후쿠지 | 국보 |

| 1327년 | 전별게 | 축전오심 | 전별어 | 중암원월 | 마사키 미술관 | 중요문화재 | |

| 1328년 | 평심자호 | 청철정징 | 자호 | 제수좌 | 가가와현립 뮤지엄 | 중요문화재 | |

| 1329년 | 관산자호 | 종봉묘초 | 자호 | 관산혜현 | 황정견 | 묘신지 | 국보 |

| 1330년 | 여관산혜현인가장 | 종봉묘초 | 인가장 | 관산혜현 | 황정견 | 묘신지 | 국보 |

| 1330년 | 여종오대사법어 | 종봉묘초 | 법어 | 종오대사 | 황정견 | 다이센인 | 국보 |

| 1334년 (추정) | 간독진전방 | 종봉묘초 | 방 | 없음 | 황정견 | 신주안 | 국보 |

| 14세기[85] | 계림게・남악게 | 종봉묘초 | 게송 | 없음 | 황정견 | 마사키 미술관 | 국보 |

| 14세기 | 언외자호 | 철옹의형 | 자호 | 언외종충 | 다이토쿠지 | 중요문화재 | |

| 14세기 | 호림자호 | 철옹의형 | 자호 | 종찬유나 | 도쿄 국립 박물관 | ||

| 14세기 | 화발 | 풍자진 | 발문 | 황정견 | 도키와야마 문고 | 국보 | |

| 14세기 | 한거우성게 | 몽창소석 | 게송 | 덴류지 | |||

| 14세기 | 고덕게 | 몽창소석 | 게송 | 고덕 | 고도 미술관 | ||

| 14세기 | 화옥호 | 호관사련 | 황정견 | 미쓰이 기념 미술관 | |||

| 14세기 | 송관 이대자 | 호관사련 | 황정견 | 고도 미술관 | |||

| 14세기 | 진학해 | 호관사련 | 시進學解|진학해중국어 | 황정견 | 도후쿠지 | 중요문화재 | |

| 14세기 | 명수제철개당제산소 | 축선범선 | 소 | 소식 | 용광원 | 국보 | |

| 1339년 | 유게 | 청철정징 | 유게 | 없음 | 도키와야마 문고 | 국보 | |

| 1339년 | 매화시 | 설촌우매 | 시 | 없음 | 조맹부 | 호쿠부 문화 박물관 | 중요문화재 |

| 1341년 | 진도어 | 료안청욕 | 진도어 | 적장주 | 조맹부 | 도쿄 국립 박물관 | 국보 |

| 1342년 | 송별어 | 남초사설 | 전별어 | 철주덕제 | 하타케야마 기념관 | 중요문화재 | |

| 1343년 | 여철주덕제전별어 | 월강정인 | 전별어 | 철주덕제 | 조맹부 | 고도 미술관 | 국보 |

| 1362년 | 문수대사게 | 적실원광 | 게송 | 후지타 미술관 | |||

| 1363년 | 칙액불사어 | 석실선구 | 경찬사 | 없음 | 도쿄 국립 박물관 | 중요문화재 | |

| 1366년 | 심화실명 | 초석범기 | 액자 | 무아성오 | 조맹부 | 에이세이 문고 | 중요문화재 |

| 1367년 | 유게 | 적실원광 | 유게 | 없음 | 에이겐지 | 중요문화재 | |

| 14세기 | 한산시 | 석실선구 | 시 | 네즈 미술관 | |||

| 1395년 | 십우송 | 절해중진 | 게송 | 아시카가 요시미츠 | 조맹부 | 쇼코쿠지 | 중요문화재 |

| 1453년 | 존림호 | 일휴종순 | 게송 | 참새 | 하타케야마 기념관 | ||

| 15세기 | 칠불통계게 | 일휴종순 | 게송 | 신주안 | 중요문화재 | ||

| 15세기 중반[62] | 여소성게송 | 일휴종순 | 게송 | 소성 | 고도 미술관 | ||

| 1481년 | 유게 | 일휴종순 | 유게 | 없음 | 신주안 | 중요문화재 | |

| 17세기 전반[88] | 수악이자 | 택암종팽 | 시 | ||||

| 17세기 | 일행서「혹란다소인래」 | 강월종완 | 도쿄 국립 박물관 | ||||

| 1644년 ~ 1673년 | 일행서「활개정법안」 | 은원륭기 | 만수원 | ||||

| 1663년 | 죽림이자 | 즉비여일 | 만복사 | ||||

| 1669년 | 염향게 | 은원륭기 | 게송 | 만복사 | |||

| 1677년 | 철우화상오십초도게 | 목암성토 | 게송 | 철우도기 | 정주사 | ||

| 17세기 | 백발천소시 | 독립성역 | 시 | 교토 국립 박물관 | |||

| 1672년 | 유게 | 독립성역 | 유게 | 없음 | 만복사 | ||

| 18세기 중반[89] | 암자 | 백은혜학 | 쇼인사 | ||||

| 18세기 | 수자양기설 | 백은혜학 | 다키자와지 | ||||

| 1767년 | 대등국사시중법어 | 백은혜학 | 법어 |

6. 주요 선림 고승 약전과 묵적 해설

무준사범의 법사이자 도후쿠지의 개산인 원이는 가정 원년(1235년)부터 6년간 남송에 유학했다. 당시 남송에서는 장즉지가 서법의 대가로 명성을 떨치고 있었다. 원이는 서법에 깊은 관심을 가지고 장즉지의 필법을 배우고 귀국 시 장즉지의 글을 가져왔다. 현재 도후쿠지에는 「수좌」, 「서기」, 「방장」, 「전후」, 「선단림」, 「동서장」 등으로 쓰인 큰 액자가 소장되어 있는데, 장즉지의 필적으로 전해지며 모두 원이가 가져온 것이라고 한다.

중국의 저명한 선승에게는 일본뿐만 아니라 조선에서도 많은 사람들이 모여 그 참배 수가 중국인을 능가했다고 한다. 원이 외에 이 시기의 주요 일본인 유학생으로는 허당지우에게 법을 받은 남포소명, 단교묘륜에게 참예한 무관보문, 희소소담에게 참예한 백운혜효 등이 있다.

원나라 시대가 되자 그 묵적은 조맹부의 영향을 받아 서법적으로 뛰어난 것이 많았는데, 이 조맹부의 서법을 전한 것은 설촌우매나 적실원광 등의 유학생이다. 또한 무은원회 등의 유학생에 의해 풍자진의 청신한 서풍의 글이 전해져, 역시 선림의 글과 마찬가지로 묵적으로 불리며 다인들 사이에서 애완되었다.

이처럼 입송·입원한 선승은 그 참선한 스승으로부터 써 준 인가상, 자호, 법어, 게송 등을 가져와 소중히 보존하여 묵적으로 귀하게 여겨졌다. 그 묵적 중 특히 주목된 것은 먼저 오늘날 일본에 전해지는 가장 오래된 원오극근의 것, 그 법사인 대혜종고의 것, 밀암함걸, 무준사범, 허당지우 등 호구파의 것으로, 원오극근의 계통인 양기파의 것으로 거의 한정되어 있다. 이들 선승도 장즉지와 교류하여 그 영향을 받은 자가 많다. 원나라 시대의 묵적에서는 송원파의 고림청무, 월강정인, 료암청욕, 대혜파의 초석범기 등의 것이 주목받았으며, 조맹부의 영향을 받았다.

선종은 가마쿠라 막부에 영입되어 무가의 귀의를 얻어 가마쿠라 오산이 정해졌다. 따라서 승려의 지위는 높아지고 묵적은 더욱 성행했다. 가마쿠라 시대 중반이 되자 막부는 선종을 중시하고, 일본의 선승의 유혹과 막부의 초빙을 받아 뛰어난 중국의 선승이 내조하게 되었다. 그 내조 승려의 첫 번째는 켄초지의 개산인 란케이도류이며, 그 서풍은 장즉지와 분간하기 어려울 정도이다. 이 원이와 란케이도류에 의해 장즉지의 글은 일본의 새로운 서풍의 전형이 되었고, 선가에서 존경받아 묵적과 마찬가지로 감상되고 있다.

그 외 내조한 중국의 명승으로는, 송대에는 올암보녕, 대휴정념, 원대에는 무학조원, 일산일녕, 서감자담, 영산도은, 청절정징, 명극초준, 축선범선 등이 있다. 이는 일본 측의 간청과 함께 남송 말의 정쟁과 이민족 국가인 원조에 대한 굴종에 대한 불만이 있었다고 한다. 그리고 그들은 내조 후 많은 묵적을 남겼다.

또한 명나라 말에는 만복사를 창건하여 일본 황벽종의 개조가 된 은원륭기 등의 선승의 내조가 이어졌는데, 남송 말과 마찬가지로 그 배경에는 만주족의 침공에 의한 명의 멸망이라는 사태가 있었다. 은원륭기를 비롯한 명의 일류 문화인의 망명은 선뿐만 아니라 명대 문인 취미, 이른바 황벽 문화를 가져와 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다. 따라서 황벽승은 종교가라기보다는 문화인으로 받아들여진 면이 강하며, 그 황벽 문화를 대표하는 것으로 회화, 글, 전각, 문학 등을 들 수 있다. 그리고 황벽승 중에서도 특히 능서의 세 사람, 은원륭기, 목암성등, 즉비여일(황벽의 삼필)의 필적이 묵적으로 존중되었다. 그 글의 특징은, 농묵을 사용한 굵은 자획, 명말의 광초 구성, 일행서 등이다. 또한 승응 2년(1653년)에 내조하여 은원에 대해 승려가 된 독립성역의 묵적은, 황벽승 중 가장 본격적인 글로서, 조국에 있었을 때부터 서명이 높았고, 『배문재서화보』에도 그 전해짐이 있다. 그 필법이 바른 독립성역의 글은, 이윽고 유학자나 한학자들 사이에서 유행하여 일세를 풍미한 '''당양'''의 선구자가 되었다.

덧붙여, 이 당양 붐은 에도 시대 중기부터이지만, 이 붐의 토대는 명의 문화인의 내조 시, 즉 에도 시대 초기에 이미 있었다. 그것은 에도 막부 창설기에 내세워진 유학 장려책이 중국 문화 존중의 기운을 높여, 일본에 새로운 서풍의 수용 체제를 정비하고 있었기 때문이다[3][9][12][16][17][23][30][31][37][38][40][42][46][47][48][49][50][51][52]。

다음은 주요 선림 고승의 약전과 그 묵적을 해설한다(거사인 풍자진 포함).

7. 선림 묵적 약계보

임제종(임제의현)의 법계 약계보는 다음과 같다.[3][12][16][17][31][121][122][164][165][166][167][168][169][78][170][171]

- 흥화존장(830년 - 888년, 중국 당)

- * 남원혜예(860년 - 930년경, 중국 당-오대)

- ** 풍혈연소(896년 - 973년, 중국 오대)

수산성념(926년 - 993년, 중국 북송)

* 분양선소(947년 - 1024년, 중국 북송)

** 석상초원(986년 - 1039년, 중국 북송)

*** 황룡혜남(중국 북송, '''황룡파''')

*** 양기방회(중국 북송, '''양기파''')

8. 갤러리

참조

[1]

서적

中西慶爾

[2]

서적

中西慶爾

[3]

서적

峯岸佳葉(決定版 中国書道史)

[4]

서적

小松茂美

[5]

서적

鈴木翠軒

[6]

서적

可成屋

[7]

서적

二玄社(書道辞典)

[8]

서적

山内常正

[9]

서적

名児耶明(決定版 日本書道史)

[10]

서적

諸橋轍次

[11]

문서

『宋書』范曄伝の原文

s:zh:宋書/卷69

[12]

서적

神田喜一郎(宋代禅僧の墨跡)

[13]

서적

神田喜一郎(宋代禅僧の墨跡)

[14]

서적

堀江知彦

[15]

서적

鈴木翠軒

[16]

서적

鈴木洋保

[17]

서적

中田勇次郎(書道藝術 中国書道史)

[18]

서적

石川九楊(日本書史)

[19]

서적

梅棹忠夫

[20]

서적

可成屋

[21]

서적

伊藤峻嶺

[22]

서적

二玄社(書道辞典)

[23]

서적

石川九楊(日本書史)

[24]

서적

鈴木翠軒

[25]

서적

伊吹敦

[26]

서적

寺田隆信

[27]

서적

寺田隆信

[28]

서적

宇野雪村

[29]

서적

比田井南谷

[30]

서적

鈴木洋保

[31]

서적

西林昭一(五代・宋・金)

[32]

서적

西林昭一(五代・宋・金)

[33]

서적

西林昭一(元・明)

[34]

서적

渡部清(楷書百科)

[35]

서적

堀江知彦

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

日本書道史7 鎌倉II

[41]

서적

[42]

서적

図説 日本書道史

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

간행물

別冊太陽

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

日本書史

[58]

간행물

別冊太陽

[59]

간행물

別冊太陽

[60]

간행물

別冊太陽

[61]

간행물

別冊太陽

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

別冊太陽(日本の書)

[72]

서적

小松茂美

[73]

서적

堀江知彦

[74]

서적

石川九楊(日本書史)

[75]

서적

中西慶爾

[76]

서적

中田勇次郎(法語 済侍者)

[77]

서적

可成屋

[78]

서적

橋本貴朗(決定版 日本書道史)

[79]

서적

名児耶明(図説 日本書道史)

[80]

서적

木下政雄

[81]

서적

渡部清(図説 日本書道史)

[82]

서적

鈴木晴彦(図説 日本書道史)

[83]

서적

鈴木晴彦(決定版 日本書道史)

[84]

서적

外山軍治

[85]

문서

14세기

[86]

서적

石川九楊(日本書史)

[87]

서적

六人部克典

[88]

서적

可成屋

[89]

서적

可成屋

[90]

서적

福嶋俊翁

[91]

서적

堀江知彦

[92]

서적

中西慶爾

[93]

서적

堀江知彦

[94]

서적

伊吹敦

[95]

서적

中西慶爾

[96]

서적

中西慶爾

[97]

서적

二玄社(書道辞典)

[98]

서적

堀江知彦

[99]

서적

中西慶爾

[100]

서적

中西慶爾

[101]

서적

堀江知彦

[102]

서적

伊吹敦

[103]

서적

新村出

[104]

서적

二玄社(書道辞典)

[105]

서적

堀江知彦

[106]

서적

[107]

서적

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

[113]

서적

[114]

서적

[115]

서적

[116]

서적

[117]

서적

[118]

간행물

「特集 東京国立博物館陳列品収集の歩み」『MUSEUM』262号

[119]

서적

[120]

서적

書家101

[121]

서적

[122]

서적

[123]

서적

決定版 日本書道史

[124]

서적

[125]

서적

[126]

서적

[127]

서적

[128]

서적

日本書史

[129]

서적

[130]

서적

図版247

[131]

서적

日本書史

[132]

서적

[133]

서적

[134]

서적

[135]

서적

図版257

[136]

서적

決定版 日本書道史

[137]

서적

日本7 鎌倉II

[138]

서적

[139]

서적

[140]

서적

[141]

서적

中田勇次郎(日本7 鎌倉II)

[142]

서적

堀江知彦

[143]

서적

中田勇次郎(法語 済侍者)

[144]

서적

中西慶爾

[145]

서적

中西慶爾

[146]

서적

二玄社(書道辞典)

[147]

서적

伊吹敦

[148]

서적

伊吹敦

[149]

서적

中田勇次郎(法語 済侍者)

[150]

서적

中西慶爾

[151]

서적

中西慶爾

[152]

서적

堀江知彦

[153]

서적

伊吹敦

[154]

서적

伊吹敦

[155]

서적

堀江知彦

[156]

서적

中西慶爾

[157]

서적

西林昭一(元・明)

[158]

서적

二玄社(書道辞典)

[159]

서적

石川九楊(日本書史)

[160]

서적

伊吹敦

[161]

서적

伊吹敦

[162]

서적

伊吹敦

[163]

서적

中西慶爾

[164]

서적

中西慶爾

[165]

서적

飯島春敬

[166]

서적

堀江知彦

[167]

서적

北川博邦

[168]

서적

伊吹敦

[169]

서적

可成屋

[170]

서적

小松茂美

[171]

서적

外山軍治

[172]

웹사이트

묵적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com