미란다 원칙

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미란다 원칙은 1966년 미국 대법원의 '미란다 대 애리조나' 사건 판결을 통해 확립된, 피의자의 권리에 대한 고지 의무를 말한다. 이 원칙은 1963년 에르네스토 미란다의 체포 및 자백 과정에서 변호사 조력 권리와 진술 거부권이 제대로 고지되지 않았다는 점을 지적하며 시작되었다. 주요 내용은 묵비권 행사, 불리한 진술의 증거 사용 가능성, 변호사 선임 및 대동 권리, 국선 변호인 선임 가능성 등이며, 심문 전 피의자에게 이러한 권리를 명확히 알려야 한다. 미국에서는 이 원칙에 따라 경찰이 체포 시 피의자에게 미란다 경고를 낭독하는 장면이 흔하며, 이는 대중문화에도 영향을 미쳤다. 대한민국 형사소송법은 피의자에게 진술 거부권 및 변호인 조력 권리를 고지하도록 규정하고 있으나, '미란다 원칙'과 동일한 제도는 아니다.

더 읽어볼만한 페이지

- 형사소송법 - 국선변호인

국선변호인은 경제적 어려움으로 변호사를 선임할 수 없는 형사 피고인이나 피의자를 위해 국가가 지정하는 변호인으로, 헌법과 형사소송법에 따라 운영되지만 낮은 보수로 인해 제도 개선이 요구되고 있다. - 형사소송법 - 고문

고문은 처벌, 자백 강요, 정보 획득 등을 목적으로 가해자가 통제하는 사람에게 고의적으로 심한 고통을 가하는 행위로, 국제법상 금지되어 있지만 여전히 발생하며, 신체적·정신적 후유증을 남기는 잔혹한 행위이다. - 영미법 - 기소

기소는 검사가 피고인에 대해 법원에 재판을 요구하는 행위이며, 형사소송 절차의 한 단계로 다양한 형태로 이루어진다. - 영미법 - 배심제

배심제는 법정에서 시민들로 구성된 배심원단이 증거를 심리하고 평결을 내리는 제도로, 대배심과 소배심으로 나뉘며, 영미법 체계 국가에서 주로 시행되고, 한국에서는 국민참여재판 제도가 시행된다. - 법률 용어 - 책임

책임은 법률 위반 행위에 대한 법적 제재를 포괄하며, 고의, 과실 등을 고려하여 형사 책임, 민사 책임, 행정 책임 등 다양한 형태로 나타나며, 자기 책임론은 사회적 약자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다. - 법률 용어 - 권리장전 (영국)

권리장전은 1689년 영국 의회가 왕권 남용 방지, 의회 권한 강화, 국민의 권리와 자유 보장을 위해 제정한 법률로, 입헌군주제의 초석을 다지고 다른 국가 헌법에 영향을 주었다.

| 미란다 원칙 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 유형 | 미국 법률 |

| 관할 구역 | 미국 |

| 시행일 | 1966년 6월 13일 |

| 관련 사건 | 미란다 대 애리조나 |

| 내용 | 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있습니다. 당신이 하는 말은 법정에서 당신에게 불리하게 사용될 수 있습니다. 변호사의 조력을 받을 권리가 있으며, 심문 전에 변호사와 상담할 수 있습니다. 변호사를 선임할 경제적 능력이 없다면, 심문 전에 법원에서 변호사를 지정해 줄 것입니다. 변호사 없이 심문에 응하더라도, 언제든지 답변을 거부할 수 있습니다. |

| 상세 내용 | |

| 발동 조건 | 구금 하의 심문 |

| 목적 | 수정헌법 제5조에 따른 자기부죄 거부권 보호 수정헌법 제6조에 따른 변호인의 조력을 받을 권리 보호 |

| 예외 | 공공 안전 예외 |

| 중요성 | 피의자의 권리 보장, 자백의 증거 능력 판단 기준 |

| 비판 | 범죄자에게 도피 기회를 제공한다는 비판 존재 |

| 역사적 배경 | |

| 사건 | 미란다 대 애리조나 (384 U.S. 436 (1966)) |

| 대법원 판결 | 피의자에게 권리를 고지하지 않은 자백은 증거로 채택될 수 없음 |

| 영향 | 미국 경찰의 수사 절차 변화, 미란다 원칙 확립 |

| 각주 | |

2. 유래

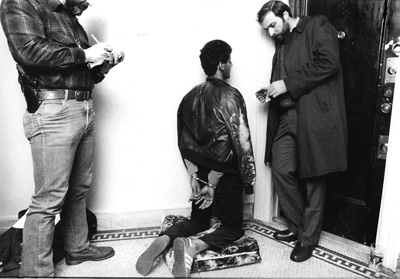

1963년 3월, 미국 애리조나주 피닉스 경찰은 히스패닉계 멕시코계 미국인인 에르네스토 미란다(Ernesto Miranda)를 18세 소녀 납치 및 강간 혐의로 체포했다. 피해자 소녀는 미란다를 범인으로 지목했고, 경찰서로 연행된 미란다는 목격자에 의해서도 신원이 확인되었다. 이후 미란다는 두 명의 경찰관에게 2시간 동안 피의자 조사를 받았다.[5]

조사 후 경찰관들은 미란다의 서명이 담긴 자백 진술서를 확보했다. 이 진술서 서두에는 "자백이 협박이나 형 면제 약속 없이 자신의 법적 권리를 충분히 이해하고 자신에게 불리하게 사용될 수 있음을 인지한 상태에서 임의로 진술한 것"이라는 내용이 미리 타이핑되어 있었다. 재판 과정에서 변호인 측의 반대에도 불구하고 이 자백 진술서는 증거로 채택되었고, 조사 경찰관들은 구두 자백을 받았다고 증언했다. 결국 미란다는 납치와 강간 혐의로 유죄 판결을 받아 각각 징역 20년과 30년을 선고받았다. 애리조나주 상소법원 역시 미란다의 헌법상 권리가 침해되지 않았다며 원심 판결을 유지했다.[5]

그러나 이 판결은 1966년 미국 연방 대법원에서 파기되었다. 연방 대법원은 조사관들의 증언과 미란다의 법정 진술을 근거로, 미란다가 경찰 심문 과정에서 변호인의 조력을 받을 권리와 진술 거부권을 제대로 보장받지 못했다고 판단했다. 특히, 피의자에게 이러한 법적 권리를 고지하지 않은 상태에서 얻은 자백은 증거 능력이 없다고 판시했다. 단순히 진술 조서에 피의자가 법적 권리를 알고 있었다고 기재된 것만으로는 헌법상 권리를 신중하게 포기했다고 볼 수 없다는 것이었다.[5]

이 미란다 대 애리조나 사건 판결을 계기로, 경찰 심문을 받는 피의자에게는 다음과 같은 권리가 있음을 명확히 고지해야 한다는 원칙, 즉 미란다 원칙(Miranda Rule|미란다 룰영어 또는 Miranda Rights|미란다 라이츠영어)이 확립되었다.

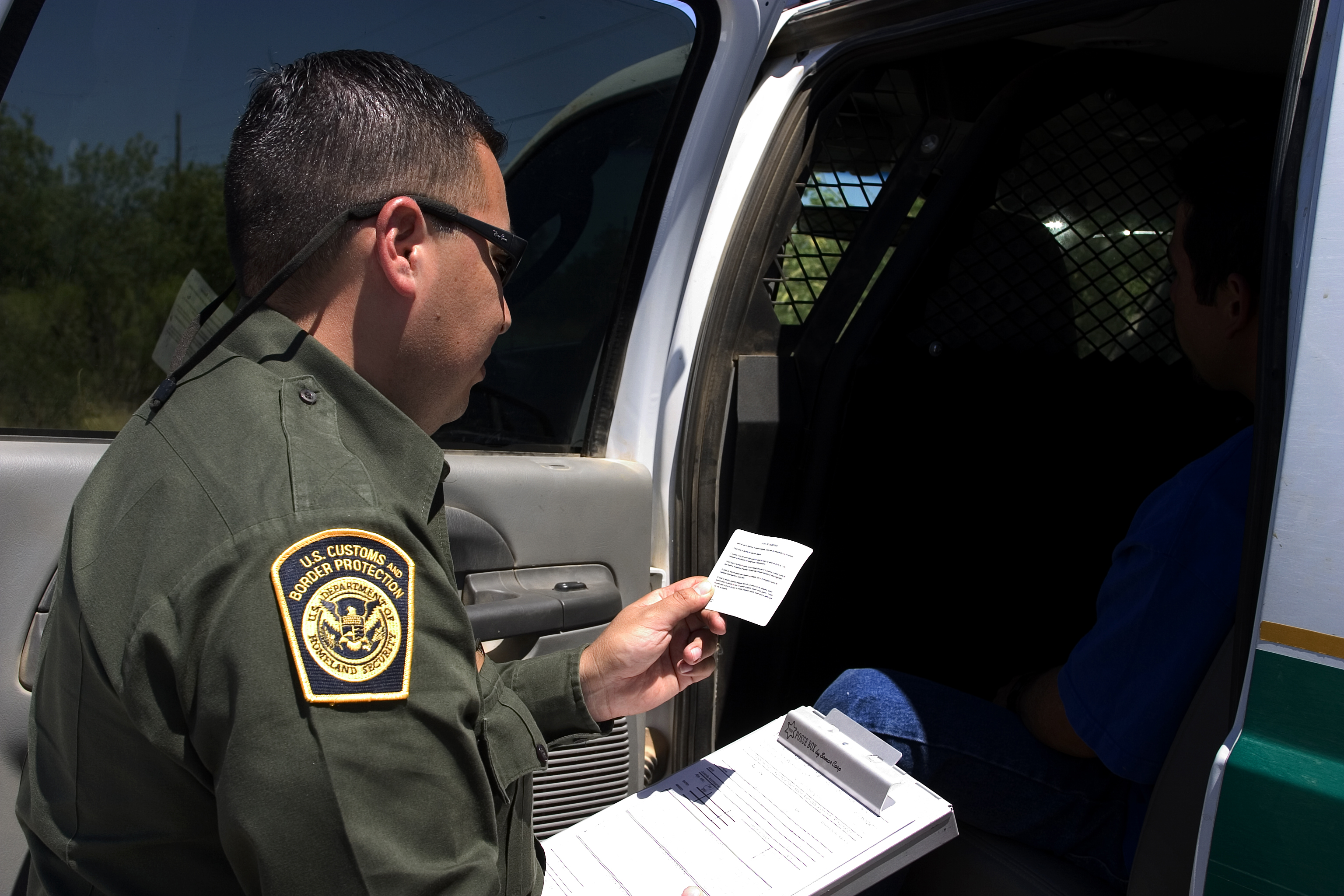

이러한 권리를 고지하지 않고 얻은 자백은 법정에서 증거로 사용될 수 없게 되었다.[5] 미국 세관 및 국경 순찰국(CBP) 국경 순찰대 요원이 용의자에게 미란다 원칙을 고지하는 모습에서 볼 수 있듯이, 이는 미국 사법 절차의 중요한 부분이 되었다.

미란다 원칙의 확립 이후, 1968년 6월 19일 미국 의회는 범죄통제법을 제정하여 '자백의 허용성 기준'을 정했다. 이는 미란다 원칙 고지 여부만이 자백의 임의성을 결정하는 유일한 요소는 아니며, 여러 상황을 종합적으로 고려하여 임의성 여부를 판단해야 한다는 내용을 담고 있다.[5]

미란다 원칙의 근원을 거슬러 올라가면, 피의자의 인권을 보호하기 위해 강압에 의한 자백의 증거 능력을 부정한 영국의 자백 배제 법칙에서 찾을 수 있다. 이 원칙이 미국에 도입되어 발전하면서, 자백의 임의성뿐만 아니라 자백을 얻는 과정에서의 위법 여부까지 중요하게 고려하는 방향으로 나아갔다.[5]

한편, 에르네스토 미란다는 연방 대법원 판결 후 재심을 받았는데, 이때는 그의 자백 대신 전 동거인의 증언 등 다른 증거들을 토대로 다시 유죄 판결을 받았다.[5]

3. 주요 내용

미국 각 사법 관할 구역은 체포되거나 구금된 사람에게 고지해야 할 내용에 대한 자체 규정을 가지고 있다. 일반적으로 알려진 미란다 원칙의 주요 내용은 다음과 같다.[12][13]

- 당신은 묵비권을 행사하고 질문에 답하지 않을 권리가 있습니다. (You have the right to remain silent.eng)

- 묵비권을 포기하는 경우, 당신의 모든 진술은 법정에서 당신에게 불리하게 사용될 수 있습니다. (Anything you say can and will be used against you in a court of law.eng)

- 당신은 경찰과 대화하기 전에 변호사와 상담할 권리가 있으며, 지금 또는 나중에 심문 중에 변호사를 대동할 권리가 있습니다. (You have the right to have an attorney present during questioning.eng)

- 만약 당신이 변호사를 선임할 경제적 능력이 없다면, 원할 경우 심문 전에 국선 변호인이 선임될 것입니다. (If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.eng)

법원은 이러한 경고가 피의자에게 "의미 있게" 전달되어야 한다고 판결했으므로, 경찰은 보통 피의자가 자신의 권리를 이해했는지 확인해야 한다. 때로는 "예"라는 명확한 답변을 요구하기도 하며, 일부 관할 구역에서는 각 권리를 고지한 후 "이해하십니까?"라고 질문하도록 요구한다. 피의자의 침묵 자체는 권리 포기로 간주되지 않지만, 베르하이스 대 톰킨스 사건(2010)에서 미국 연방 대법원은 피의자가 권리를 모호하게 행사하거나 포기한 경우 경찰이 심문을 계속할 수 있으며, 권리 행사 또는 포기 의사를 명확히 하기 전에 이루어진 진술도 증거로 사용될 수 있다고 판결했다.[14] 피의자의 영어 능력이 부족하고 체포 경찰관이 해당 언어로 경고를 제공하지 못한 경우 증거 능력이 부정된 사례도 있다.[15]

미란다 원칙 고지에 있어 위의 특정 문구를 반드시 사용해야 하는 것은 아니지만[9][16], 경찰은 피의자에게 다음과 같은 핵심 권리 내용을 명확히 전달해야 한다.[20][17]

# 묵비권을 행사할 권리가 있다는 점.

# 피의자가 하는 모든 말은 법정에서 불리하게 사용될 수 있다는 점.

# 심문 전과 심문 중에 변호사를 대동할 권리가 있다는 점.

# 경제적 능력이 없을 경우, 비용 부담 없이 변호인의 조력을 받을 권리가 있다는 점.

피의자는 구두 또는 서면으로 권리를 고지받을 수 있으며[18], 경찰관은 피의자의 교육 수준 등을 고려하여 내용을 이해했는지 확인해야 한다. 필요한 경우 피의자의 이해 수준에 맞춰 설명하는 것이 허용된다.

일부 지역에서는 다음과 같은 내용이 추가로 고지되기도 한다.

- 당신은 언제든지 이 권리를 행사하여 질문에 답하지 않거나 진술을 하지 않을 수 있습니다. (You can decide at any time to use these rights and not answer questions or make a statement.eng)

- 당신은 이 심문을 언제든지 중단할 권리가 있습니다. (You have the right to terminate this interview at any time.eng)

미란다 원칙 고지는 피의자가 "구금" 상태에 있고 "심문"을 받을 때 요구된다. 여기서 "구금"은 정식 체포 또는 그에 준하는 정도로 자유가 제한된 상태를 의미하며, "심문"은 직접적인 질문뿐만 아니라 자백을 유도할 가능성이 있는 모든 행위를 포함한다. 따라서 경찰관이 구금된 피의자를 심문하려 할 때 미란다 원칙을 고지해야 하며, 이는 제5차 수정헌법상의 자기부죄거부특권 (묵비권)과 이를 보장하기 위한 제6차 수정헌법상의 변호인의 조력을 받을 권리에 근거한다. 헌법은 체포 절차의 일부로서, 또는 체포할 상당한 이유가 발생했을 때, 혹은 단순히 수사 대상이 되었다는 이유만으로 미란다 원칙을 고지하도록 요구하지는 않는다. 구금과 심문이라는 두 가지 조건이 충족될 때 고지 의무가 발생한다.

미란다 원칙 고지 없이 얻어진 피의자의 진술은 재판에서 유죄 입증을 위한 직접 증거로 사용될 수 없다.

4. 입법례

미국 내에서는 주(州)나 상황에 따라 미란다 원칙의 고지 내용이나 절차에 일부 차이가 존재한다. 예를 들어, 일부 주에서는 미성년자에게 묵비권을 보장하거나 변호사 선임권 고지 문구를 해당 주의 절차에 맞게 수정하여 사용한다.[20] 멕시코와 국경을 접한 일부 주에서는 미국 시민이 아닌 용의자에게 영사 통보권(consular notification rights)을 추가로 고지하기도 한다.[21][22]

미란다 원칙 고지 후에는 일반적으로 피의자가 자신의 권리를 이해했는지, 그리고 그 권리를 포기하고 경찰과 대화할 의사가 있는지를 확인하는 절차를 거친다.[23] 피의자가 권리 포기 의사를 명확히 밝혀야 심문이 가능하다.

또한, 피의자의 침묵이 법적으로 어떻게 해석되는지에 대한 판례도 존재한다. 미국 수정 헌법 제5조에 따라 보장되는 진술거부권 행사, 즉 체포 후 침묵은 법정에서 피고인에게 불리하게 사용될 수 없지만,[24][25] 체포 전의 침묵은 피고인이 법정에서 증언할 경우 그의 신빙성을 탄핵하는 데 사용될 수 있다는 것이 미국 연방 대법원의 입장이었다.[26]

한편, 장애인, 특히 청각 장애인이나 지적 능력이 낮은 사람에게 미란다 원칙의 법적 개념을 정확히 전달하는 데 어려움이 있을 수 있다는 문제도 제기된다.[28][29]

4. 1. 미국

미국 수정 헌법 제5조는 "누구도 형사 사건에서 자신에게 불리한 증인이 될 것을 강요당하지 아니한다"고 규정하여, 강제 자백 금지 원칙과 불리한 진술 강요 금지 원칙을 명시하고 있다. 이는 미란다 원칙의 헌법적 근거가 된다. 미란다 원칙은 1966년 미국 연방 대법원의 미란다 대 애리조나 사건 판결을 통해 확립되었다. 이 판결은 경찰이 구금된 피의자를 심문하기 전에 특정 권리를 고지해야 하며, 이를 고지하지 않고 얻은 자백은 법정에서 증거로 사용될 수 없다고 판시했다.미란다 원칙의 핵심 내용은 피의자가 다음과 같은 권리를 가지고 있음을 고지하는 것이다.

# 당신에게는 묵비권이 있다. (You have the right to remain silent.)

# 당신의 진술은 법정에서 당신에게 불리한 증거로 사용될 수 있다. (Anything you say can and will be used against you in a court of law.)

# 당신은 변호사의 입회를 요구할 권리가 있다. (You have the right to have an attorney present during questioning.)

# 만약 스스로 변호사를 선임할 경제적 능력이 없다면, 질문에 앞서 국선 변호인을 붙여줄 권리가 있다. (If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.)

미란다 원칙 고지는 피의자가 '구금(custody)' 상태에 있고 '심문(interrogation)'을 받을 때 요구된다. '구금'은 공식적인 체포 또는 그에 준하는 정도로 자유가 박탈된 상태를 의미하며, '심문'은 명시적인 질문뿐만 아니라 자백을 유도할 가능성이 있는 모든 행위를 포함한다. 길가에서의 간단한 질문이나 자발적으로 경찰서에 출석한 경우 등 비구금 상태에서의 질문에는 미란다 원칙이 적용되지 않는다. 또한, 피의자가 자발적으로 하는 진술은 심문의 결과가 아니므로 미란다 원칙과 관련이 없다.

미국 연방 대법원은 경찰이 권리를 고지할 때 미란다 대 애리조나 사건 판결문의 정확한 문구를 그대로 사용할 필요는 없다고 판시했다(캘리포니아 대 프라이소크 사건). 중요한 것은 피의자가 자신의 권리 내용을 충분히 이해할 수 있도록 핵심 내용을 전달하는 것이다.[9][16][17][20] 따라서 각 지역 경찰이나 법 집행 기관에 따라 고지하는 문구는 조금씩 다를 수 있다. 예를 들어, 일부 지역에서는 "당신은 언제든지 이 권리를 행사할 수 있으며, 질문에 대답하지 않고 진술을 하지 않을 수 있다" 또는 "이 심문을 언제든지 중단할 권리가 있다"는 내용을 덧붙이기도 한다. 또한, 피의자의 언어 능력이나 교육 수준을 고려하여 이해할 수 있도록 설명해야 하며, 미국 시민이 아닌 경우 모국 영사관에 연락할 권리가 있음을 추가로 고지하기도 한다.[21][22] 미국에 불법 체류하는 이민자 또한 보호 대상이며, 심문을 받거나 체포될 때 미란다 경고를 받아야 한다.[15]

미란다 원칙 고지 후, 경찰은 피의자가 권리를 이해했는지, 그리고 권리를 포기하고 진술할 의사가 있는지 확인하는 포기(waiver) 질문을 할 수 있다. 피의자가 명시적으로 권리 행사를 포기해야만 심문이 가능하며, 단순히 침묵하는 것은 권리 포기로 간주되지 않는다. 그러나 버그하이스 대 톰킨스 사건 판결에서는 피의자가 권리 행사를 명확히 밝히지 않은 상태에서 자발적으로 한 진술은 증거로 사용될 수 있다고 보았다.[10][14] 실제 수사 현장에서는 많은 피의자가 권리를 포기하는 경우가 많아, 미란다 원칙이 형식적인 절차에 그친다는 비판도 제기된다.[110]

미란다 원칙은 절대적인 것은 아니며, 몇 가지 예외와 제한이 존재한다. 대표적으로 '공공 안전 예외'가 있는데, 이는 공공의 안전에 급박한 위험이 있을 경우, 미란다 원칙 고지 없이 이루어진 질문과 답변도 증거로 인정될 수 있다는 원칙이다(뉴욕 대 퀄스 사건). 또한, 미란다 원칙은 '증언적 증거(testimonial evidence)'에만 적용되므로, 필적 감정, 음성 샘플, 지문, DNA 샘플 등 비증언적 증거나 물리적 증거 수집에는 적용되지 않는다.[31][36] 피의자의 신원을 확인하기 위한 기본적인 질문(이름, 주소 등) 역시 미란다 원칙의 보호 대상이 아니다. 잠복 경찰관이나 정보원과 같이 피의자가 상대방을 경찰로 인지하지 못하는 상황에서 얻은 자백은 강압성이 없다고 보아 미란다 원칙 위반으로 간주되지 않는다(일리노이 대 페킨스 사건).

미란다 원칙을 위반하여 얻은 진술은 재판에서 피고인에게 불리한 증거로 사용될 수 없다. 그러나 이러한 증거 배제 원칙은 형사 소송 절차에 한정되며, 보호 관찰 취소 심사 등에는 직접 적용되지 않는다. 또한, 베가 대 테코 사건 판결에 따라, 경찰관이 미란다 원칙을 고지하지 않았다는 이유만으로 피의자가 해당 경찰관을 상대로 민사 소송을 제기할 수는 없다.[11] 미란다 원칙 위반에 대한 구제책은 재판 과정에서 위법하게 수집된 증거를 배제하는 것에 국한된다는 것이다.

미국 군대에서도 통일 군사 법전 제31조[27]에 따라 강요된 자기 부죄 거부권이 보장되며, 심문 대상자에게 혐의와 권리를 고지하는 절차를 따른다.

미란다 원칙은 미국 대중문화, 특히 TV 드라마나 영화에 자주 등장하면서 체포 절차의 상징적인 부분으로 인식되고 있으며, 미국 사회 전반에 걸쳐 피의자의 권리에 대한 인식을 높이는 데 기여했다.[101]

4. 1. 1. 주요 판례

'''미란다 대 애리조나 사건''' (1966)1963년 애리조나주 피닉스 경찰에 강간 및 납치 혐의로 체포된 멕시코계 미국인 에르네스토 미란다는 경찰 조사 과정에서 변호인 선임권이나 진술 거부권을 고지받지 못한 채 자백했다. 이 자백을 근거로 1심과 애리조나주 상소법원에서 유죄 판결을 받았으나, 미국 연방 대법원은 이를 파기했다. 대법원은 피의자가 경찰 심문 과정에서 자신의 권리(묵비권을 행사할 권리, 진술이 불리하게 사용될 수 있다는 점, 변호인의 조력을 받을 권리, 변호인 선임 비용이 없을 경우 국선 변호인이 선임된다는 점)를 충분히 고지받아야 하며, 이러한 고지 없이 얻어진 자백은 증거 능력이 없다고 판시했다. 이 판결은 피의자의 인권 보호를 강화하는 중요한 계기가 되었으며, 이후 경찰이 구금된 피의자를 심문하기 전에 반드시 고지해야 하는 '미란다 원칙' 또는 '미란다 권리'를 확립했다.[5] 미란다는 이후 재심에서 자백 외 다른 증거(전 파트너의 증언 등)에 의해 유죄 판결이 확정되었다.[5]

'''캘리포니아 대 프라이소크 사건''' (1981)

미국 연방 대법원은 경찰이 미란다 원칙을 고지할 때, ''미란다'' 판결에서 사용된 정확한 문구를 그대로 반복할 필요는 없다고 판결했다. 중요한 것은 피의자가 자신의 권리 내용을 적절하고 완전하게 이해할 수 있도록 전달하는 것이며, 사용된 언어에 관계없이 권리의 핵심 내용이 전달되었다면 유효한 고지로 인정된다.[9][16][20][17]

'''버크머 대 매카티 사건''' (1984)

미국 연방 대법원은 피의자가 받고 있는 혐의의 경중(輕重)에 관계없이, 구금 상태에서 심문을 받는 모든 사람은 미란다 원칙에 따른 절차적 보호를 받을 자격이 있다고 판결했다.[7][8] 즉, 경범죄 혐의로 구금되어 심문받는 경우에도 경찰은 반드시 미란다 원칙을 고지해야 한다.

'''공공 안전 예외''' (1984)

미국 연방 대법원은 뉴욕 대 퀄스 사건 판결[111]에서 공공의 안전에 대한 즉각적이고 명백한 위험이 있는 경우, 경찰관이 피의자에게 미란다 원칙을 고지하기 전에 질문하여 얻은 답변도 증거로 인정될 수 있다는 '공공 안전 예외(public safety exception)'를 인정했다. 이는 미란다 원칙의 적용 범위를 좁히는 예외 중 하나로 평가된다.

'''일리노이 대 페킨스 사건''' (1990)

미국 연방 대법원은 잠복근무 중인 경찰관이 수감자에게 접근하여 미란다 원칙 고지 없이 대화를 통해 얻어낸 자백은 증거 능력이 있다고 판결했다. (''Illinois v. Perkins'', 496 U.S. 292 (1990)) 이 사건에서 잠복 요원은 다른 재소자인 척하며 용의자와 대화했고, 용의자는 자신이 연루된 살인 사건에 대해 이야기했다. 법원은 피의자가 상대방을 경찰관으로 인지하지 못했기 때문에, 경찰 심문에 내재된 강압적인 분위기가 형성되지 않았다고 보았다. 따라서 이러한 상황에서의 질문은 미란다 원칙이 적용되는 '구금 심문'에 해당하지 않는다고 판단했다.

'''버그하이스 대 톰킨스 사건''' (2010)

미국 연방 대법원은 피의자가 미란다 권리를 고지받은 후, 묵비권을 행사하겠다는 의사를 명확하게 밝히지 않는 한, 이후 자발적으로 이루어진 진술은 법정에서 유죄 증거로 사용될 수 있다고 판결했다.[10][14] 즉, 단순히 침묵을 지키는 것만으로는 묵비권을 행사한 것으로 간주되지 않으며, 권리를 행사하려면 명시적인 의사 표현이 필요하다는 점을 분명히 했다. 이는 피의자의 권리 행사에 더 적극적인 태도를 요구하는 판결로 해석될 수 있다.

'''베가 대 테코 사건''' (2022)

미국 연방 대법원은 경찰관이 피의자에게 미란다 원칙을 고지하지 않았다고 해서, 피의자가 해당 경찰관을 상대로 수정헌법 제5조 위반을 이유로 민사 소송(손해배상 청구 등)을 제기할 수는 없다고 판결했다.[11] 법원은 미란다 원칙 위반에 대한 구제책은 형사 재판 과정에서 해당 진술의 증거 능력을 배제하는 것이지, 경찰관 개인에게 민사 책임을 묻는 것은 아니라고 설명했다. 이 판결은 미란다 원칙의 법적 성격과 그 위반 효과에 대한 논쟁을 불러일으켰다.

4. 2. 대한민국

대한민국에서는 헌법 제12조 제2항에서 ‘모든 국민은 고문을 받지 아니하며 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다’고 하여 진술거부권을 명문으로 규정하고 있다. 또한 2007년 형사소송법 개정 시 제244조의3을 신설하여 검사 또는 사법경찰관이 피의자를 신문하기 전에 다음의 사항을 알려주도록 규정하였다.- 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것

- 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 아니한다는 것

- 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있다는 것

- 심문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있음

5. 재판에서 사용

피고인이 묵비권을 행사하겠다고 주장하면 모든 심문은 즉시 중단되어야 하며, 경찰은 피고인의 주장을 "엄격하게 존중"해야 한다.[56] 이후 유효한 권리 포기를 얻기 전에는 심문을 재개할 수 없다. 피고인이 묵비권을 행사했다는 사실 자체나, 묵비권을 행사한 이후의 진술은 재판에서 피고인에게 불리한 유죄의 증거로 사용될 수 없으며, 피고인의 증언 신빙성을 떨어뜨리기 위한 탄핵 증거로도 사용할 수 없다.[57] 경찰이 묵비권 주장을 "엄격하게 존중"했는지 여부는 최초 심문 종료와 재개 사이의 시간 간격, 새로운 미란다 경고 발령 여부 등 전체적인 상황을 고려하여 법원이 판단한다.

변호사 선임 권리를 행사했을 때의 결과는 더욱 엄격하다.[58] 경찰은 즉시 모든 심문을 중단해야 하며, 변호사가 실제로 심문에 참여하거나 피고인이 자발적으로 경찰에 먼저 연락하지 않는 한 심문을 재개할 수 없다. 메릴랜드 주 대 샤처 사건 판결에 따르면 이러한 보호는 14일간 지속된다.[59] 만약 피고인이 먼저 경찰에 연락하여 대화를 시작하는 경우에도, 심문을 재개하기 전에 유효한 권리 포기를 받아야 한다.

버그하이스 대 톰킨스 사건(2010) 판결은 피고인이 묵비권을 행사하려면 그 의사를 명시적으로 밝혀야 한다는 점을 명확히 했다. 명시적 의사 표시 없이 이루어진 진술은 재판에서 불리하게 사용될 수 있다.

5. 1. 미국

체포된 피고인이 미란다 고지를 받은 후 침묵했다는 사실은 배심원에게 피고인에 대한 불리한 편견을 줄 수 있으므로, 검사는 재판 중에 이 사실을 언급할 수 없다. 만약 검사가 이를 위반하여 항소될 경우, 법원은 무해한 오류 심사기준을 사용하여 검사의 발언이 피고인에게 실질적인 해를 끼치지 않았는지 판단한다. 또한, 판사는 배심원들에게 피고인이 법정에서 증언하지 않는다는 사실로부터 피고인에게 불리한 추론을 해서는 안 된다고 지시할 수 있다.미국 각 관할 구역은 체포되었거나 구금된 사람에게 정확히 무엇을 말해야 하는지에 대한 자체 규정을 가지고 있다. 일반적인 경고 내용은 다음과 같다.[12][13]

- 당신은 묵비권을 행사하고 질문에 답하지 않을 권리가 있습니다.

- 묵비권을 포기하는 경우, 당신의 모든 진술은 법정에서 당신에게 불리하게 사용될 수 있고 사용될 것입니다.

- 당신은 경찰과 대화하기 전에 변호사와 상담할 권리가 있으며, 지금 또는 나중에 심문 중에 변호사를 대동할 권리가 있습니다.

- 만약 당신이 변호사를 선임할 여력이 없다면, 원할 경우 심문 전에 변호인이 선임될 것입니다.

- 만약 당신이 변호사 없이 지금 질문에 답하기로 결정한다면, 당신은 변호사와 상담할 때까지 언제든지 답변을 중단할 권리가 있습니다.

- 당신의 권리를 이해하고 제가 설명한 대로 알고 있는지, 변호사 없이 제 질문에 기꺼이 답하시겠습니까?

법원은 이 경고가 "의미 있어야" 한다고 판결했으므로, 피의자에게 자신의 권리를 이해했는지 묻는 것이 일반적으로 요구된다. 때로는 "예"라는 명확한 답변이 필요하며, 일부 관할 구역에서는 경찰관이 경고의 각 문구 뒤에 "이해하십니까?"라고 묻도록 요구한다. 체포된 사람의 침묵 자체는 권리 포기로 간주되지 않는다. 그러나 베르하이스 대 톰킨스 (2010) 사건에서 대법원은 경찰이 권리를 모호하게 행사하거나 포기한 용의자를 심문할 수 있으며, 권리를 명확히 행사하기 전에 심문 중에 한 모든 진술은 증거로 채택될 수 있다고 5대 4로 판결했다.[14] 때로는 체포된 사람의 영어 실력이 부족하고 경찰관이 해당 언어로 경고를 제공하지 못한 경우 증거가 채택되지 못하는 판결도 있었다.[15]

위의 정확한 문구가 법적으로 요구되는 것은 아니지만, 경찰은 용의자에게 다음 네 가지 핵심 사항을 반드시 알려야 한다.[9][16]

- 묵비권을 행사할 권리가 있다는 것.

- 용의자가 하는 모든 말은 법정에서 불리하게 사용될 수 있다는 것.

- 심문 전과 심문 중에 변호사를 대동할 권리가 있다는 것.

- 변호사를 선임할 경제적 여유가 없다면, 비용 부담 없이 변호인이 선임될 권리가 있다는 것.

용의자에게 권리를 알리는 데 사용해야 하는 정확한 문구는 정해져 있지 않으며,[9][16] 중요한 것은 사용된 언어에 관계없이 위에 설명된 권리의 내용이 용의자에게 전달되어야 한다는 점이다.[20][17] 고지는 구두 또는 서면으로 할 수 있으며,[18] 경찰관은 용의자의 교육 수준 등을 고려하여 내용을 이해했는지 확인해야 한다. 필요하다면 용의자의 이해 수준에 맞춰 설명하는 것이 요구될 수 있다.

대법원은 경찰관에게 용의자의 권리를 더 상세하게 설명하도록 요구하는 것을 거부해왔다. 예를 들어, 언제든지 심문을 중단할 권리, 권리 행사가 불리하게 사용되지 않는다는 점, 질문 전에 변호사와 상담할 권리 등을 반드시 알릴 필요는 없다. 표준적인 변호인 선임권 고지(심문 중 변호사 대동 권리)가 심문 중뿐만 아니라 경찰과 대화할지 결정하기 전, 심문 전 상담, 변호사를 통한 답변 등 더 넓은 권리를 포함한다는 점을 설명할 의무도 없다.[19]

미란다 경고를 해야 하는 상황은 피의자가 "구금" 상태에 있고 "심문"을 받을 때이다. 구금은 정식 체포 또는 그에 준하는 정도로 이동의 자유가 제한된 상태를 의미한다. 심문은 명시적인 질문뿐만 아니라, 자백을 유도할 가능성이 합리적으로 높은 모든 행위를 포함한다. 구금 상태에서 심문을 받게 될 피의자는 수정헌법 제5조상의 강제적 자기 부죄 거부권(묵비권)과 이를 뒷받침하는 변호인 선임권을 고지받아야 한다. 수정헌법 제6조상의 변호인 선임권은 심문 시작 전 변호사와 상담하고 심문 과정에 변호사를 참여시킬 권리를 의미한다.

경고 의무는 경찰관이 구금 심문을 수행할 때만 발생하며, 체포 절차의 일부로서, 체포할 상당한 이유가 발생했을 때, 또는 단순히 수사 대상이 되었다는 이유만으로 미란다 권리를 고지해야 하는 것은 아니다. 구금과 심문이 동시에 이루어질 때 경고 의무가 생긴다.

미란다 원칙은 구금된 경찰 심문 과정에서 얻은 증언적 증거의 사용에 적용된다. 이 권리는 수정헌법 제5조의 자기 부죄 금지 조항에서 파생된다. 따라서 미란다 원칙이 적용되려면 다음 여섯 가지 요건이 충족되어야 한다.

- '''1. 증거 수집:''' 피의자가 심문 중 진술하지 않았다면 미란다 고지 여부는 중요하지 않다. 국가는 피의자가 묵비권을 행사했다는 사실을 유죄 증거로 제시할 수 없다.[30]

- '''2. 증언적 증거:'''[31] 미란다 원칙은 수정헌법 제5조에서 정의하는 "증언" 증거에만 적용된다.[31] 증언은 사실적 주장을 전달하거나 정보를 공개하는 의사소통을 의미한다.[32][33] 따라서 필적 감정,[34] 음성 견본,[35] 지문, DNA 샘플, 머리카락 샘플, 치아 인상 등 식별 절차에 참여하도록 요구하는 것은 미란다 원칙의 대상이 아니다. 이러한 물리적 증거는 비증언적이므로 수정헌법 제5조의 보호를 받지 않는다.[36] 그러나 특정 비언어적 행동(예: 살해 질문에 고개를 끄덕이는 행위)은 증언적일 수 있으며 미란다 원칙이 적용된다.[37]

- '''3. 구금 상태에서 획득:'''[38] 증거는 피의자가 구금된 상태에서 얻어져야 한다. 구금은 피의자가 체포되었거나 이동의 자유가 "공식적인 체포와 관련된" 정도로 제한된 상태를 의미한다.[39] 공식적인 체포는 물리력 사용이나 경찰의 통제에 복종할 때 발생하며, 단순히 "체포되었다"고 말하는 것만으로도 충분할 수 있다.[40] 공식 체포가 없는 경우, 합리적인 사람이 자신이 완전한 구금 상태에 있다고 믿었는지 여부가 기준이 된다. 이러한 기준에 따라, 일반적인 교통 검문 중 길가 질문이나 테리 정지(일시적 불심검문)에는 미란다 원칙이 적용되지 않는다.[41] 비록 이동의 자유가 제한되더라도 이는 수정헌법 제5조 목적상의 실제 체포나 그에 준하는 상태로 간주되지 않는다.[42] 자발적으로 경찰서에 출석하여 심문받는 경우, 특히 경찰이 체포되지 않았고 떠날 자유가 있다고 알렸다면 구금 상태가 아니므로 미란다 경고 대상이 아니다.

- '''4. 심문의 결과:'''[43] 증거는 심문의 결과여야 한다. 피고인은 진술이 경찰의 '심문' 행위에 의해 유발되었음을 보여야 한다.[44] 구금된 사람이 자발적으로 한 진술에는 미란다 원칙이 적용되지 않는다. Rhode Island v. Innis 사건에서 대법원은 심문을 명시적 질문 또는 "경찰이 피의자로부터 유죄를 자백하는 반응을 이끌어낼 가능성이 합리적으로 높다고 알아야 하는" 모든 행동으로 정의했다. 따라서 피의자에게 유죄 증거를 제시하는 행위는 암묵적인 질문("이것에 대해 어떻게 설명하겠습니까?")을 포함하므로 심문에 해당할 수 있다.[45] 그러나 경찰의 말이나 행동의 예측 불가능한 결과는 심문이 아니다. 예를 들어, 음주 측정 과정에서의 일상적인 지시 중 피의자가 자발적으로 한 유죄 발언("술에 취하지 않았더라도 할 수 없었을 것입니다")이나, 재산 수색 동의 요청에 대한 응답으로 나온 유죄 자백은 심문의 결과로 간주되지 않는다.[46]

- '''5. 국가 요원에 의한 심문:'''[47] 피고인의 수정헌법 제5조 권리 침해를 주장하려면, 심문이 국가 요원에 의해 수행되었음을 입증해야 한다. 법 집행관으로 인지되는 사람에 의한 심문은 명백히 국가 행위에 해당한다. 반면, 민간인(예: 사설 경비원)이 얻은 진술에는 일반적으로 미란다 원칙이 적용되지 않는다. 그러나 잠복 경찰관이나 정보원이 피의자가 경찰임을 모르는 상태에서 심문하여 얻은 자백은 강압이나 경찰 지배적 분위기가 없으므로 미란다 위반이 아니다. 부업으로 경비원을 하는 경찰관이 심문하는 경우는 경찰관이 항상 "근무 중"으로 간주될 수 있어 미란다 원칙 적용 대상이 될 수 있다.[48]

- '''6. 형사 소송 절차에서의 증거 제공:''' 증거는 형사 소송 절차 중에 국가에 의해 제공되어야 한다. 미란다 원칙을 위반하여 얻은 진술은 검찰 측에서 유죄의 실질적 증거로 사용할 수 없다. 이 배제 규칙은 형사 소송 절차에만 적용된다. 어떤 절차가 형사 절차인지는 부과될 수 있는 제재의 처벌적 성격에 따라 결정된다. 벌금이나 징역형이 가능한 형사 재판은 명백히 형사 절차이지만, 자유 상실 가능성만으로 형사 절차가 되는 것은 아니다. 예를 들어, 약물 중독 치료 절차나 보호 관찰 취소 절차는 처벌 목적이 아니므로 미란다 원칙이 직접 적용되지 않는다.

위 여섯 가지 요건이 충족되고 미란다 원칙이 적용되는 경우, 검찰은 피의자에게 미란다 권리가 고지되었고 피의자가 자발적으로 권리를 포기했음을 입증하거나, 해당 상황이 미란다 원칙의 예외에 해당함을 입증하지 못하면 해당 진술을 증거로 사용할 수 없다. 피고는 주 헌법 및 주 형사소송법에 따라 진술의 증거능력을 다툴 수도 있다.

미국에 불법적으로 체류하는 외국인 또한 보호 대상이며, 심문을 받거나 체포될 때 미란다 경고를 받아야 한다. 외국인이 미국의 영토 내에 들어와 실질적인 연관성을 형성했을 때 헌법적 보호를 받기 때문이다.[15]

수정헌법 제5조에 따른 변호인 선임권은 Massiah 독트린으로 정의되는 수정헌법 제6조의 변호인 선임권과는 구별된다.[71]

피고인이 묵비권을 행사하겠다고 주장하면 모든 심문은 즉시 중단되어야 하며, 경찰은 피고인의 주장을 "엄격하게 존중"해야 한다. 이후 유효한 권리 포기를 얻기 전에는 심문을 재개할 수 없다. 경찰이 주장을 "엄격하게 존중"했는지 여부는 전체적인 상황을 고려하여 판단하며, 최초 심문 종료와 재개 사이의 시간 간격, 새로운 미란다 경고 발령 여부 등이 중요한 요소이다.

변호인 선임권 주장의 효과는 더욱 엄격하다. 경찰은 즉시 모든 심문을 중단해야 하며, 변호사가 실제로 입회하거나 피고인이 자발적으로 경찰에 다시 연락하지 않는 한 심문을 재개할 수 없다. 피고인이 다시 연락을 시작한 경우에도 심문을 재개하려면 유효한 권리 포기를 받아야 한다.

''버그하이스 대 톰킨스 사건''(2010)에서 대법원은 5대 4 판결로, 미란다 권리를 고지받은 피고인이 묵비권을 행사하려면 심문 시작 전이나 도중에 침묵하고 싶다는 의사를 명시적으로 밝혀야 한다고 판결했다. 명시적으로 묵비권을 행사하지 않고 경찰과 대화하기 시작하면, 그 진술은 불리하게 사용될 수 있다. 피고인은 명시적으로 권리를 행사하거나, 아니면 단순히 침묵을 지킬 수 있다. 명시적 행사가 없다면 "모든 [말]은 법정에서 사용될 수 있고 사용될 것이다".

미란다 원칙에는 세 가지 주요 예외가 인정된다.

- '''일상적인 신원 확인 질문 예외:'''[60] 체포 및 구금 과정에서 행정적 목적으로 묻는 이름, 주소 등 기본적인 신원 확인 질문은 자백을 유도할 의도가 없으므로 "심문"으로 간주되지 않는다.

- '''교도소 정보원 예외:''' 피의자가 상대방이 국가 요원(예: 위장 경찰관, 정보원으로 활동하는 동료 수감자)임을 모르는 상태에서 이루어진 대화에는 적용되지 않는다.[62]

- '''공공 안전 예외:'''[61] 공공의 안전에 급박한 위협이 있는 경우(예: 숨겨진 무기의 위치 질문), 미란다 고지 없이 얻은 진술도 증거로 인정될 수 있다. 이는 1984년 판결에서 확립되었다.

미국 텔레비전 프로그램과 영화에서 경찰이 용의자에게 권리를 읽어주는 장면이 자주 등장하면서, 미란다 고지는 미국 문화의 일부로 자리 잡았다. 2000년 ''딕커슨'' 판결에서 윌리엄 렌퀴스트 대법원장은 미란다 고지가 "일상적인 경찰 관행에 깊이 뿌리내려져 국가 문화의 일부가 되었다"고 언급했다.[101]

체포와 심문 자체는 미란다 고지 없이도 법적으로 가능하지만, 고지 전에 얻은 피의자의 진술은 일반적으로 재판에서 증거로 사용할 수 없다. 그러나 미국 대 파테인 사건 판례에 따르면, 미란다 고지 전에 얻은 물리적 증거(예: 총기)는 증거로 채택될 수 있다.[102]

일부 관할 구역에서는 법적으로 '구금'과 '체포'를 구별하며, 정식으로 범죄 혐의로 체포되기 전까지는 미란다 고지를 할 필요가 없다고 본다. 이 경우 체포 전 진술은 고지 없이도 증거로 채택될 수 있다. 마찬가지로, 체포 과정 중 미란다 고지가 완료되기 전에 자발적으로 한 진술도 증거로 인정될 수 있다.

미란다 원칙은 구금 심문에만 적용되므로, 이름이나 주소 같은 표준 신원 확인 질문에는 적용되지 않는다. 또한 자기 부죄 거부권은 진술 증거에 관한 것이므로, 경찰이 음주 운전 혐의자에게 영장 없이 혈액 채취를 하는 것과 같은 비증언적 증거 수집을 막지는 못한다.

수감자가 한 사건에 대해 미란다 권리를 행사한 상태에서, 구금 중 발생한 다른 사건에 대해 심문받을 때 그 권리가 자동으로 적용되는지는 불분명하다.

많은 경찰서는 심문관에게 미란다 고지 및 용의자의 권리 포기를 유도하는 방법에 대한 특별 훈련을 실시한다. 예를 들어, 권리 고지 후 바로 질문하는 대신, 수집된 증거에 대해 먼저 설명하여 용의자가 스스로 반박하도록 유도하거나, 심문실에서 아무 말 없이 기다리며 용의자가 먼저 말을 시작하게 하는 전술 등이 사용된다.[103] 이러한 전술은 법원에서 합법적인 것으로 인정받았지만, 법적 권리 단체들은 이를 기만적이라고 비판하기도 한다.[104]

미란다 대 애리조나 사건은 미란다 원칙을 확립한 판결이다. 이 사건은 애리조나주에서 발생한 멕시코 이민자 어니스트 미란다에 의한 유괴 및 부녀자 폭행 사건이었다. 주 법원은 유죄 판결을 내렸으나, 1966년 미국 연방 대법원은 당시 대법원장 얼 워렌의 주도로, 묵비권 및 변호인 선임권 고지 없이 얻은 자백의 증거능력에 문제가 있다고 판단하여 원심 판결을 파기하고 재심을 명령했다. 재심에서는 자백 외 다른 증거만으로 유죄가 인정되어 미란다는 최종적으로 유죄 판결을 받았다.

이 판결 이후, 법 집행관은 구금된 피의자를 취조할 때 미란다 원칙의 내용을 고지해야 한다. 그러나 체포 시점에 반드시 경고해야 하는 것은 아니다. 미란다 원칙 고지에 정해진 양식은 없으며, 각 지방 자치 경찰 소속 경찰관이나 법 집행관에 따라 읽는 내용이 다를 수 있다.

미국 형사사법 실무에서는 이 경고가 이루어졌는지 여부를 엄격하게 확인한다. 하지만 대부분의 경우 피의자가 권리를 포기('waiver')하는 것이 일반적이어서 미란다 원칙이 형식화되었다는 지적도 많다.[110] 또한, 공공 안전 예외(1984년 판결[111])와 같이 미란다 원칙에 예외를 두는 판례도 등장하고 있다. 미란다 고지 후 권리가 포기된 자백은 엄격한 절차를 거친 것으로 간주되어, 일본과 달리 별도의 보강 증거 없이도 유죄 인정의 증거로 사용될 수 있다.

5. 2. 한국

2024년 평택지방법원에서 진행 중인 형사 사건(2024 고합 284)은 미란다 원칙 고지 및 고문 여부와 관련된 논란을 보여주는 사례이다.[116] 이 사건의 피고인은 유아 성추행 혐의를 받았으나, 본인은 누명이라고 주장하고 있다.피고인의 주장에 따르면, 2023년 12월 10일부터 본인 동의 없이 정신병원에 강제 입원되었으며, 이는 납치에 해당한다고 주장한다. 인천 계양구 작전동의 한 정신병원으로 이송된 후 초기에는 별다른 문제가 없었으나, 이후 CR(특수 고문실로 추정)이라는 곳에서 경찰 조사를 받기 전 8일 동안 끈으로 묶인 채 좁은 공간에서 생활하는 등 고문을 당했다고 주장한다. 이 과정에서 기저귀를 착용당하기도 했다고 진술했다. 이는 대한민국 헌법 제12조 제2항에서 보장하는 ‘모든 국민은 고문을 받지 아니하며 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다’는 원칙에 위배된다는 것이 피고인 측의 주장이다.

또한, 경찰 조사 과정에서 미란다 원칙에 따른 변호사 선임권 고지가 제대로 이루어지지 않았다고 주장한다. 경찰은 조사 중 피고인이 아기에게 돈을 준 행위를 아동 학대라고 주장했으며, 이는 무죄추정의 원칙을 위반한 것이라고 피고인은 항변한다.

피고인은 고문을 당한 상태에서 어린이 팬티에 정액이 묻은 사진을 증거로 제시받았으나, 자신은 범인이 아니며 유아 성추행을 하지 않았다고 일관되게 진술했다. 8일간의 고문에도 불구하고 자신의 정액이 아니라는 주장을 굽히지 않았으며, 거짓 진술을 하지 않았다고 강조한다. 이후 유전자 검사를 요청했고, 정신병원에서 정액 검사를 받는 조건으로 퇴원했다고 밝혔다. 검사 결과, 정액은 범인의 것과 일치하지 않았다고 주장한다.

수사 초기, 이수호 검사는 기소유예 처분을 내리고 기록을 편철했으나, 이후 검사가 교체되면서 구공판이 열리게 되었다. 1심 재판 결과, 검사는 집행유예 3년을 구형했고 법원은 이를 선고했다. 현재 피고인은 2심 공판을 준비 중이다. 피고인 측은 이수호 검사가 무혐의 처분을 준비했었다고 주장하며, 헌법재판소에 기소유예 취소 신청이 가능했으나 형사 재판에서는 검사의 기소유예 처분을 취소할 수 없다는 점을 언급했다.

이 사건은 경찰 조사 과정에서의 적법절차 준수 여부, 특히 미란다 원칙 고지와 고문 금지 원칙 위반 여부, 그리고 고문을 통해 얻어진 진술이나 증거의 능력 등이 주요 쟁점이 되고 있다.

6. 대중문화 속 미란다 원칙

미국 텔레비전 프로그램과 영화에서는 경찰이 용의자에게 권리를 읽어주는 장면이 자주 등장하면서, 이는 체포 절차의 필수 요소처럼 여겨지게 되었다. 2000년 딕커슨 판결에서 연방 대법원의 윌리엄 렌퀴스트 대법원장은 ''미란다'' 고지가 "일상적인 경찰 관행에 깊이 뿌리내려져서, 고지가 우리 국가 문화의 일부가 되었다"고 언급하기도 했다.[101]

미국의 대중 매체, 특히 일반 대중을 위한 TV 드라마 등에서는 체포 시 미란다 경고를 낭독하는 장면이 자주 등장한다. 권리 고지 장면뿐만 아니라, 경고 후에 묵비권이나 변호인 선임권 행사가 있을 경우 즉시 취조가 중단되는 장면도 빈번하게 묘사되고 있어, 미란다 경고가 미국 대중문화의 일부가 되었다는 평가도 있다.

- 영화 《더티 해리》(1971년)에서는 체포 시 미란다 경고가 없었던 점이 문제가 되어 흉악범이 석방되고 다시 범죄를 저지르는 계기가 된다.

- 영화 《레드 히트》(1988년)에서는 소련 출신 수사관이 강압적인 취조를 시도하자 동행한 미국 형사가 "이 나라에는 미란다 경고라는 규칙이 있어, 이걸 지키지 않으면 범죄자에게 손댈 수도 없다"고 설명하며, 소련 수사관은 "비효율적인 규칙"이라고 반박하는 장면이 나온다.

- 《마이애미 바이스》의 사운드트랙 앨범 네 번째 곡 "VICE"에 미란다 원칙 고지 내용이 스크립트로 사용되었다.

- 《CSI: 과학수사대》, 《로앤오더》 시리즈 등 여러 수사 드라마에서는 용의자 체포 전에 반드시 미란다 경고를 하는 장면이 등장한다 (방영 시간 제약상 첫 번째 항목인 묵비권 고지만 하고 나머지는 생략하는 경우도 있다).

7. 다른 국가의 유사 권리

참조

[1]

웹사이트

Miranda v. Arizona

https://www.oyez.org[...]

2019-09-23

[2]

간행물

The New Miranda Warning

https://scholar.smu.[...]

2019-01-25

[3]

간행물

Differences in the Prongs of the Miranda Warnings

2006

[4]

웹사이트

'United States v. Plugh, 648 F.3d 118, 127 (2d Cir.2011), cert. denied, 132 S.Ct. 1610 (2012).'

https://scholar.goog[...]

2019-01-25

[5]

서적

"The Devil's Advocates: Greatest Closing Arguments in Criminal Law"

https://books.google[...]

Simon and Schuster

2006-08-29

[6]

백과사전

Mirandize

http://dictionary.re[...]

Houghton Mifflin Company

2007-09-18

[7]

웹사이트

Berkemer v. McCarty, 468 U.S. 420 (1984)

https://supreme.just[...]

2023-04-14

[8]

문서

"[[Berkemer v. McCarty]], {{ussc|468|420|1984}}"

[9]

문서

"'California v. Prysock', 453 U.S. 355 (1981)."

http://supreme.justi[...]

[10]

웹사이트

Berghuis v. Thompkins, 560 U.S. 370 (2010)

https://supreme.just[...]

2023-04-14

[11]

뉴스

Police Officers Can't Be Sued for Miranda Violations, Supreme Court Rules

https://www.nytimes.[...]

2022-06-24

[12]

간행물

The Impact of Miranda Revisited

https://scholarlycom[...]

Northwestern University School of Law

1996

[13]

웹사이트

Miranda Warning

https://www.law.corn[...]

Cornell Law School

2022-11-15

[14]

뉴스

Justices Narrow Miranda Rule

https://www.wsj.com/[...]

2010-06-02

[15]

간행물

Confessions and Culture: The Interaction of ''Miranda'' and Diversity

https://scholarlycom[...]

[16]

문서

"'Brown v. Crosby', 249 F. Supp. 2d 1285 (S.D. Fla. 2003)."

https://www.courtlis[...]

[17]

문서

While a "talismanic incantation" of the exact language of the original Miranda warnings is not required, [Bloom and Brodin, Criminal Procedure, 5th ed. (Aspen 2006) 268] deviations and omission can result in suppression of the statement.

[18]

문서

"'U.S. v. Labrada-Bustamante', 428 F.3d 1252 (9th Cir. 2005)."

https://casetext.com[...]

[19]

문서

Gregory Declue, Oral Miranda warnings: A checklist and a model presentation, The Journal of Psychiatry & Law (2007) at 421.

https://web.archive.[...]

[20]

문서

"[[Duckworth v. Eagan]], {{ussc|492|195|1989}} (upholding use of sentence by [[Hammond, Indiana]] police)."

[21]

서적

Police and Law Enforcement – Google Books

https://books.google[...]

SAGE Publications

2014-07-09

[22]

웹사이트

Research Guides: Miranda v. Arizona: The Rights to Justice (March 13, 1963 – June 13, 1966): Overview

https://guides.loc.g[...]

Library of Congress

2023-06-10

[23]

간행물

Over-Reaction--The Mischief of Miranda v. Arizona

https://scholarlycom[...]

1982

[24]

문서

"[[Griffin v. California]], {{ussc|380|609|1965}}."

[25]

문서

"[[Wainwright v. Greenfield]], {{ussc|474|284|1986}}."

[26]

문서

"[[Jenkins v. Anderson]], {{ussc|447|231|1980}}."

[27]

문서

Article 31

https://www.law.corn[...]

[28]

간행물

Obstacles Faced by Deaf People in the Criminal Justice System

https://ncrtm.ed.gov[...]

[29]

간행물

Deaf Murderers: Clinical and Forensic Issues

[30]

문서

Doyle v. Ohio, 426 U.S. 610 (1976).

[31]

문서

Pennsylvania v. Muniz, 496 U.S. 582 (1990)

[32]

문서

Doe v. United States, 487 U.S. 201 (1988).

[33]

문서

See also United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967).

[34]

문서

See Adams and Blinka, Pretrial Motions in Criminal Prosecutions, 2d ed. (Lexis)331 n. 203 citing United States v. Daughenbaugh, 49 F.3d 171, 173 (5th Cir. 1995).

[35]

문서

United States v. Mitchell, 556 F.2d 382 (6th Cir. 1977).

[36]

논문

Pennsylvania v. Muniz

U.S

1990

[37]

논문

Schmerber v. California

U.S.

1966

[38]

논문

Miranda v. Arizona

U.S.

1966

[39]

논문

Stansbury v. California

S. Ct.

1994

[39]

논문

New York v. Quarles

U.S.

1984

[40]

서적

Pretrial Motions in Criminal Prosecutions

LEXIS

1998

[41]

논문

Berkemer v. McCarty

U.S.

1984

[41]

논문

California v. Beheler

U.S.

1983

[42]

논문

Berkemer v. McCarty

U.S.

1984

[43]

논문

Rhode Island v. Innis

U.S.

1980

[44]

서적

Criminal Evidentiary Foundations

Lexis

2007

[45]

논문

Edwards v. Arizona

U.S.

1981

[46]

서적

Pretrial Motions in Criminal Prosecutions

Lexis

1998

[46]

논문

United States v. Smith

1993

[47]

논문

Escobedo v. Illinois

U.S.

1964

[47]

논문

Illinois v. Perkins

S. Ct.

1990

[48]

웹사이트

Commonwealth v. Leone

https://casetext.com[...]

1982

[49]

웹사이트

United States v. Melanson

https://case-law.vle[...]

1981

[50]

문서

U.S.

1987

[51]

문서

U.S.

[52]

서적

Criminal Procedure

Little Brown

1986

[53]

논문

Moran v. Burbine

U.S.

[54]

논문

Davis v. United States

U.S.

1994

[55]

논문

Davis v. United States

1994

[56]

논문

Michigan v. Moseley

U.S.

1975

[56]

논문

Miranda v. Arizona

U. S.

1966

[57]

문서

Doyle v. Ohio

[58]

논문

Fare v. Michael C.

U.S.

1979

[59]

뉴스

Court Says Miranda Rights Don't Bar Requestioning

https://www.nytimes.[...]

2010-02-25

[60]

논문

Pennsylvania v. Muniz

U.S.

1990

[61]

논문

New York v. Quarles

U.S.

1984

[62]

논문

Illinois v. Perkins

U.S.

1990

[63]

서적

Counterterrorism and the Comparative Law of Investigative Detention

Cambria

2009

[64]

논문

New York v. Quarles

U.S.

1984

[65]

간행물

The 'Public Safety' Exception to Miranda

https://www.fbi.gov/[...]

FBI law enforcement bulletin

2011-02

[66]

뉴스

Delayed Miranda Warning Ordered for Terror Suspects

https://www.nytimes.[...]

2011-03-24

[67]

간행물

Applying Miranda's Public Safety Exception to Dzhokhar Tsarnaev: Restricting Criminal Procedure Rights by Expanding Judicial Exceptions

https://columbialawr[...]

2013-09-28

[68]

간행물

Mirandizing Terrorism Suspects? The Public Safety Exception, the Rescue Doctrine, and Implicit Analogies to Self-Defense, Defense of Others, and Battered Woman Syndrome

https://scholarship.[...]

2015

[69]

웹사이트

People v Doll, NY Slip. Op. 06726 (2013)

http://www.courts.st[...]

New York State Unified Court System

2017-09-07

[70]

서적

LexisNexis AnswerGuide New York Criminal Procedure

https://books.google[...]

LexisNexis

2015-12-16

[71]

판례

Massiah v. United States

[72]

판례

New York v. Quarles

[73]

간행물

NC Defender Manual, Suppression Motions

NC School of Government

[74]

서적

Pretrial Motions in Criminal Prosecutions

Lexis

[75]

서적

Pretrial Motions in Criminal Prosecutions

Lexis

[76]

법규

Fed Rules of Evidence 104(a) & (b)

[77]

판례

United States v. Gouveia

https://supreme.just[...]

[78]

판례

United States v. Gouveia

[79]

판례

Michigan v. Jackson

[80]

판례

Kirby v. Illinois

[81]

판례

United States v. Wade

[82]

판례

Smith v. Lockhart

[83]

간행물

FBI Law Enforcement Bulletin

[84]

판례

Brewer v. Williams

[85]

판례

Illinois v. Perkins

[86]

판례

Kuhlmann v. Wilson

[87]

판례

McNeil v. Wisconsin

[88]

판례

Texas v. Cobb

[89]

판례

Texas v. Cobb

[90]

판례

Brewer v. Williams

[91]

판례

Mathis v. United States

[92]

판례

McNeil v. Wisconsin

[93]

판례

Fellers v. United States

[94]

판례

[95]

판례

Colorado v. Connelly

[96]

판례

Mincey v. Arizona

[97]

판례

Culombe v. Connecticut

[98]

서적

Criminal Procedure

Aspen

[99]

서적

Criminal Procedure

Aspen

[100]

서적

State Constitutions and Criminal Justice

https://books.google[...]

Greenwood Press

2020-12-04

[101]

판례

Dickerson v. United States

[102]

웹사이트

United States v. Patane, 542 U.S. 630 (2004)

https://supreme.just[...]

2023-04-14

[103]

Youtube

Prof. James Duane and Officer George Bruch – Fifth Amendment Lecture at Regent University

https://archive.org/[...]

[104]

간행물

Interrogation without Questions: Rhode Island v. Innis and United States v. Henry

https://repository.l[...]

[105]

웹사이트

496 U.S. 292 (1990)

http://supreme.justi[...]

Supreme.justia.com

2014-07-09

[106]

뉴스

U.S. Lawmaker Says Obama Administration Ordered FBI to Read Rights to Detainees

https://web.archive.[...]

FOXNews.com

2010-05-08

[107]

간행물

Miranda Rights for Terrorists

http://www.weeklysta[...]

2010-05-08

[108]

논문

The Right to Silence: Using American and European Law to Protect a Fundamental Right

https://eprints.usq.[...]

2017-07-27

[109]

웹사이트

Miranda Warning Equivalents Abroad

https://www.loc.gov/[...]

2016-05

[110]

보고서

取調べの録音・録画は弁護人立会いに優るか

https://human.hirosa[...]

2023-03-16

[111]

웹사이트

NEW YORK v. QUARLES(1984)

https://caselaw.find[...]

2021-08-17

[112]

서적

Couch v U.S., 409 U.S. 322 (1973)

[113]

서적

Harris v. New York, 401 U.S. 222 (1971)

[114]

서적

U.S. v. Bayer, 331 U.S. 532 (1947)

[115]

서적

Oregon v. Elstad, 470 U.S. 298 (1985)

[116]

저널

Miranda warning

https://en.wikipedia[...]

2024-11-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com