대한민국 헌법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국 헌법은 대한민국의 최고 법규로, 1987년 6월 항쟁 이후 개정된 현행 헌법을 기준으로 한다. 1948년 제정 이후 여러 차례 개정을 거쳤으며, 1987년 개정은 대통령 직선제 도입과 헌법재판소 신설 등 민주주의 발전에 중요한 영향을 미쳤다. 현행 헌법은 전문과 10개의 장, 130개의 조항, 6개의 부칙으로 구성되어 있으며, 국민의 권리와 의무, 국가 기관의 구성과 권한 등을 규정한다. 기본 원리로는 자유민주주의, 법치주의, 사회국가, 문화국가, 평화 국가를 표방하며, 헌법재판소를 통해 헌법의 가치를 수호하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 헌법 - 제헌절 (대한민국)

제헌절은 대한민국 제헌헌법 공포를 기념하고 자유민주주의 헌법 체제를 수호하는 의지를 되새기는 국경일로, 조선왕조 건국일과의 역사적 연속성을 고려하여 7월 17일로 지정되었으며, 2008년부터 공휴일에서는 제외되었지만 기념식과 국기 게양은 이루어진다. - 대한민국의 헌법 - 긴급명령권

긴급명령권은 대한민국 헌법 제76조에 따라 대통령이 국가 안전보장 등을 위해 긴급한 조치가 필요할 때 행사하는 권한이지만, 과거 권위주의 정권 시절 남용 사례로 인해 현재는 헌법에서 행사 요건과 절차를 엄격히 규정하고 있다. - 대한민국의 국회의원 - 대한민국헌정회

대한민국헌정회는 1968년 국회의원동우회로 시작하여 국회의원들의 친목과 교류를 목적으로 하는 단체이며, 총회, 회장, 부회장 등의 조직을 갖추고 있다. - 대한민국의 국회의원 - 이중재

이중재는 전라남도 보성군 출신으로, 민주국민당, 신민당, 통일민주당, 평화민주당, 민주당, 한나라당 등에서 활동하며 6, 7, 8, 9, 12, 15대 국회의원을 지낸 대한민국의 정치인이다.

| 대한민국 헌법 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 원어 명칭 | |

| 원어 명칭 (한글) | 대한민국 헌법 |

| 원어 명칭 (한자) | 大韓民國憲法 |

| 적용 지역 | 대한민국 |

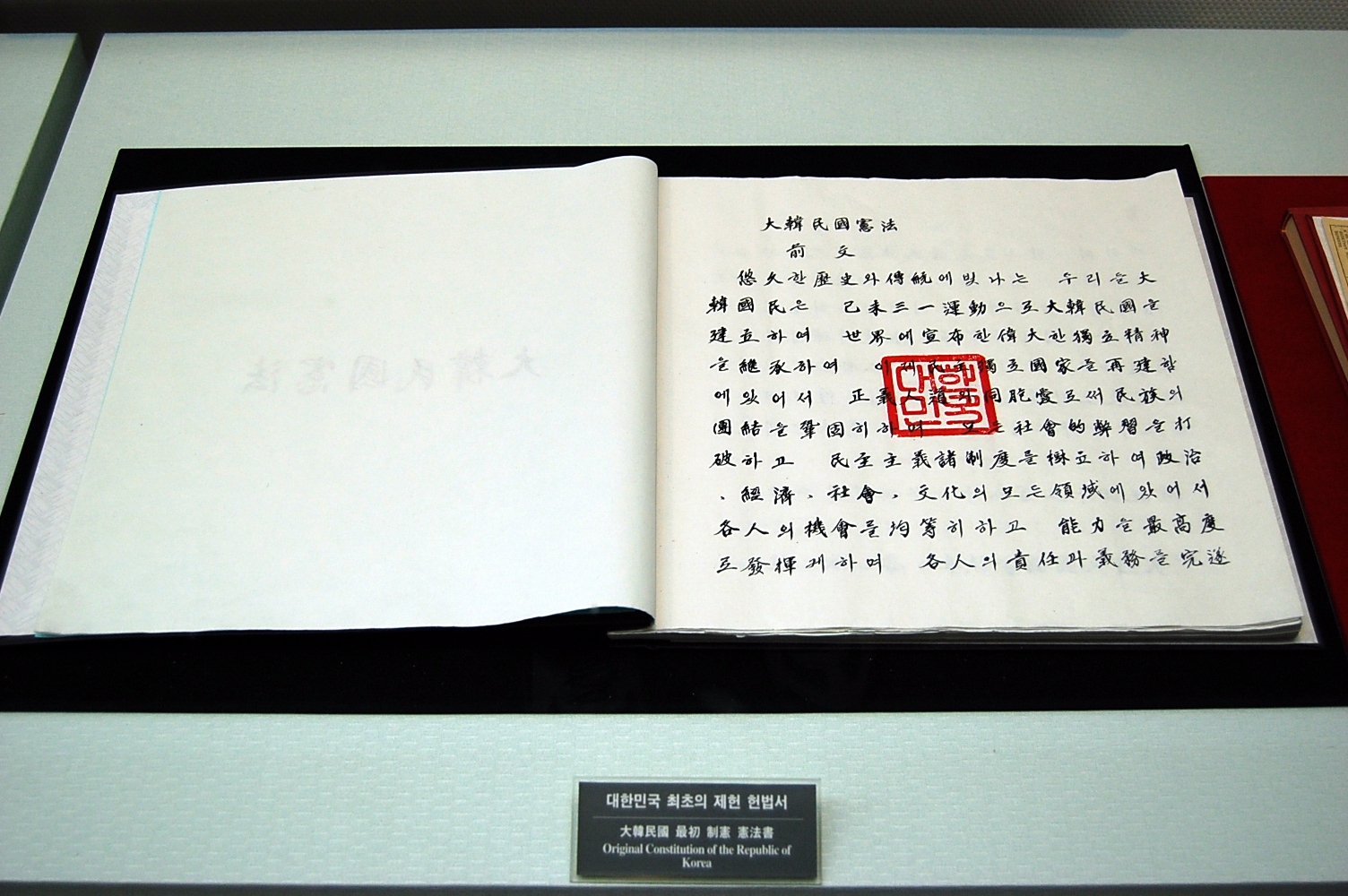

| 문서 위치 | 전쟁기념관, 서울 |

| 법률 정보 | |

| 종류 | 헌법 제10호 |

| 제정 | 1987년 10월 29일 전부 개정 |

| 상태 | 현행법 |

| 분야 | 공법 |

| 내용 | 국민의 기본적 권리와 의무를 보장하고, 국가의 통치 조직과 그 작용 원리를 규정. |

| 관련 문서 | 대한민국 헌법의 역사 |

| 원문 | 대한민국 헌법 |

| 약칭 | 헌법, 제6공화국 헌법, 87년 헌법 |

| 제정 및 시행 | |

| 제정일 | 1948년 7월 12일 |

| 공포일 | 1948년 7월 12일 |

| 시행일 | 1948년 7월 17일 |

| 제정 기관 | 제헌 국회 |

| 작성자 | 조소앙 |

| 서명자 | 국회의장 이승만, 서울 |

| 정치 체제 | |

| 정치 체제 | 단일 국가, 공화국, 대통령제 |

| 권력 분립 | 삼권 분립 (입법, 행정, 사법) |

| 국가 원수 | 대통령 |

| 의회 | 단원제 (국회) |

| 행정부 | 대통령 및 국무회의 |

| 사법부 | 대법원, 헌법재판소 |

| 연방주의 | 단일제 |

| 선거인단 | 없음 |

| 관련 정보 | |

| 최초 선거 | 1948년 5월 10일 |

| 최초 행정부 | 1948년 7월 24일 |

| 최초 사법부 | 1948년 8월 5일 |

| 개정 횟수 | 9 |

| 최종 개정일 | 1987년 10월 29일 |

| 기타 | |

| 위키소스 링크 | Constitution of South Korea |

2. 현행 헌법의 제정

제5공화국을 거치면서 풀리지 않고 축적된 국민들의 민주화에 대한 열망은 1987년 6월 항쟁으로 폭발하게 된다. 간접 선거에 대해 반발하는 국민과 야당은 대통령 직선제로의 개헌을 요구하였고, 1985년의 국회의원 선거에서 승리한 야당들은 이러한 과정에 더욱 큰 힘을 더하는 결과를 가져왔다.

대한민국 헌법의 역사는 한국 현대 정치사와 밀접하게 연관되어 있다. 1948년 제정 이후 총 9차례 개정되었으며, 각 개정은 당시의 정치적 상황과 권력 구조 변화를 반영한다.

결국 당시 민주정의당 대표위원이던 노태우는 6월 29일에 6·29 선언을 발표하여 여야 합의하의 대통령 직선제 개헌을 통한 평화적인 정권 이양, 정치범의 전면적 사면과 복권, 언론의 자유 보장을 위한 제도의 개선, 대학 자율화 등의 8개항을 약속하였다. 이로 인해 직선제로의 개헌은 가속이 붙어, 여야 간의 8자 회담을 통해 헌법 개정을 논의하여 1987년 9월 18일에 여야 공동으로 헌법 개정안이 국회에 발의되었다. 10월 12일 의결된 개헌안은 27일에 국민투표로 확정되었고 10월 29일에 공포되었다.

3. 대한민국 헌법의 역사

개정 날짜 개정 범위 대통령 제1차 1948년 7월 17일 제정 이승만 제2차 1952년 7월 7일 부분 이승만 제3차 1954년 11월 29일 부분 이승만 제4차 1960년 6월 15일 부분 이승만 제5차 1960년 11월 29일 부분 윤보선 제6차 1962년 12월 26일 전문 박정희 제7차 1969년 10월 21일 부분 박정희 제8차 1972년 12월 27일 전문 박정희 제9차 1980년 10월 27일 전문 전두환 제10차 1987년 10월 29일 전문 전두환

이처럼 대한민국 헌법은 권위주의 정권의 권력 강화와 민주화를 요구하는 국민들의 열망 사이에서 끊임없이 변화해왔다.

3. 1. 대한민국 임시정부의 헌법

대한민국 임시정부는 일제 강점기 이후 해외로 망명한 한국 정부였다. 따라서 대한민국 임시정부의 건국 기본 문서인 《대한민국 임시 헌장》은 현행 헌법의 기초가 된다.[4] 1919년에 공포된 이 헌장은 대한민국이라는 국호를 처음으로 사용하였고, 이후 대한민국 헌법의 근간을 이루는 이념들을 제시하였다. 대한민국 헌법 전문에는 대한민국 헌법이 “대한민국 임시정부”의 업적을 계승하는 정신으로 제정되었음을 명시하고 있다.[3]

대한민국 임시 헌장의 10개 조항은 다음과 같다.[5]

# 대한민국은 민주공화국이다.

# 대한민국은 임시의회의 결의에 따라 임시정부가 통치한다.

# 대한민국 국민은 성별, 재산, 신분에 관계없이 평등하다.

# 대한민국 국민은 종교, 언론, 출판, 결사, 집회, 청원, 사유재산의 자유를 가진다.

# 대한민국 국민은 선거권과 피선거권을 가진다.

# 대한민국 국민은 교육, 납세, 병역의 의무를 진다.

# 대한민국은 하느님의 뜻을 받들어 세계에 건국 정신을 발휘하고 인류 문화와 평화에 기여하기 위하여 국제연맹에 가입한다.

# 대한민국은 전 황실에 대해 우대한다.

# 사형, 체벌 및 공창제는 금지한다.

# 임시정부는 영토 회복 후 10년 이내에 국민의회를 소집한다.

3. 2. 제1공화국 헌법 (1948)

대한민국 최초 헌법인 1948년 헌법은 유진오 박사가 초안을 작성했으며, 대통령제와 의원내각제가 혼합된 형태였다. 대통령은 국가원수로서 국회의 간접선거를 통해 선출되고, 국무총리와 함께 행정권을 행사하였다.[6] 1919년 대한민국 임시정부의 헌장은 1948년 헌법의 전신이 되었다.[7]

초기 초안에는 국회의 양원제, 의원내각제(책임내각제), 대법원에 의한 위헌심사제가 주요 내용으로 포함되어 있었다. 그러나 국회의장이었던 이승만의 압력으로 제정된 헌법의 주요 내용은 국회의 일원제, 대통령제, 헌법위원회에 의한 위헌심판 또는 통제계획경제 등으로 크게 수정되었다. 이 헌법에 따라 대통령의 임기는 4년으로 규정되었고, 국회의원 간접선거를 통해 이승만이 선출되었다. 다만, 대통령은 국무총리의 선출에 국회의 동의가 필요했으므로, 제헌 헌법하의 대통령제는 대통령제에 의원내각제의 요소를 더한 절충적인 권력 체제였다.

3. 3. 제1차 개헌 (1952)

한국 전쟁 직전인 1950년 5월에 실시된 제2대 국회의원 선거에서 이승만을 비판하는 중도파와 남북 협상파가 대거 당선되었다. 간접 선거로 대통령을 선출할 경우 이승만의 당선이 어려워짐에 따라, 대통령 선출 방식을 간접 선거에서 국민 직접 선거제로 바꿀 필요성이 생겼다.[8]

1951년11월 30일 이승만이 제출한 대통령 직선제 개헌안은 국회에서 압도적인 표차로 부결되었다(찬성 19명, 반대 143명, 기권 1명). 이후 백골단, 민중자결단 등 정치폭력배들의 국회 항의 시위가 이어졌고, 1952년 5월 임시 수도였던 부산 일대에 계엄령이 선포되었다. 많은 국회의원들이 국제 공산당 관련 혐의로 체포되었고, 국회의사당 주변은 경찰과 정치폭력배들에 의해 포위된 상황 속에서 1952년7월 4일 개헌안이 통과되었다(찬성 163, 반대 0, 기권 3). (부산 정치 파동)[8]

이 헌법 개정은 여당이 주장한 대통령 직선제 개헌안과 야당이 주장한 의원내각제 개헌안의 내용을 발췌하여 만들어졌기 때문에 ‘발췌 개헌’이라고 불린다. 이 개헌은 헌법에 규정된 사전 공고 절차를 지키지 않고 낭독 절차를 생략하는 등 절차상 하자가 있다는 지적이 있다.[8]

주요 개정 내용은 다음과 같다.[15]3. 4. 제2차 개헌 (1954)

1954년 5월 20일에 실시된 제3대 국회의원 총선거에서 여당인 자유당은 과반수가 넘는 의석을 확보했다.[8] 이에 이승만 대통령의 3선을 가능하게 하기위해 정부와 여당은 개헌안을 국회에 제출했으나, 11월 27일 표결 결과 재적의원 203명 중 찬성 135명, 반대 60명, 기권 7명으로 헌법 개정에 필요한 136명에 1명이 부족하여 국회의장은 부결을 선언했다. 그러나 자유당은 일단 부결된 개헌을 수학의 사사오입 원칙(203석의 3분의 2는 135.3이므로 사사오입하여 135석이 의결 정족수라고 주장)을 들어 11월 29일 27일의 부결을 취소하고 가결되었음을 선포했으며, 개헌안은 국회를 통과하여 공포되었다.[8]

3. 5. 제3차 개헌 (1960)

4·19 혁명으로 이승만 대통령이 하야한 후, 제5대 대통령 선거(3.15 부정선거)에서 발생한 대규모 부정을 계기로 학생과 시민들의 반발이 커졌다.[8] 4·19 혁명으로 이승만 대통령은 하야하게 되었고, 5월 2일, 허정을 국무총리로 하는 과도정부가 수립되었다. 국회에 헌법개정을 위한 헌법개정위원회가 구성되어 의원내각제를 골격으로 하는 개헌안을 6월 11일 국회에 제출, 같은 달 15일 국회를 통과하여 같은 날 공포되었다.

주요 개정 내용은 다음과 같다.[8]

이승만의 헌정 유린에 대한 부분적인 반응으로, 제2공화국은 의원내각제로 전환하였다. 1960년 헌법은 명목상의 대통령, 양원제 국회, 국무총리가 이끄는 내각, 선거관리위원회, 헌법재판소를 규정하였다. 또한 대법관과 도지사의 선거, 그리고 자연법에 기반한 기본권을 보장하였다.

3. 6. 제4차 개헌 (1960)

3·15 부정선거를 주도한 주모자와 부정선거에 항의한 시민을 살상한 경찰관 등을 처벌하기 위해 헌법에 소급입법금지 원칙에 대한 예외 규정이 신설되었다.[8]3. 7. 제5차 개헌 (1962)

5·16 군사정변 이후 군부는 혁명 공약에 따라 민정 이양을 위한 헌법 개정 작업을 진행하였다. 1962년 12월 17일 국민투표를 통해 헌법 개정안이 승인·확정되었다.[8] 주요 개정 내용은 다음과 같다.3. 8. 제6차 개헌 (1969)

1969년 박정희 대통령의 3선을 가능하게 하기 위해 이루어진 개헌이다. 1962년 제5차 개정에서 “대통령은 1회에 한하여 중임할 수 있다”고 규정했던 3선 금지 조항을 폐지하였다.[8] 1969년 9월 14일 심야, 여당인 민주공화당 국회의원들만으로 강행 처리하여 국회를 통과시켰다. 그리고 같은 해 10월 17일 실시된 국민투표에서 투표자의 65% 이상의 찬성으로 확정되어, 10월 21일 공포되었다.[8]

개정 내용은 다음과 같다.3. 9. 제7차 개헌 (1972)

1971년 대통령 선거에서 박정희 대통령은 3선에 성공했다. 그러나 최대 야당인 신민당의 대통령 후보였던 김대중에게 거세게 추격을 받았고, 이어서 치러진 국회의원 선거에서 신민당이 개헌 저지선인 3분의 1을 크게 웃도는 의석을 확보함으로써, 임기를 연장하기 위한 헌법 개정이 사실상 불가능해졌다.[8] 이에 박정희는 1972년 10월 17일에 전국에 비상계엄령을 선포하고, 국회 해산, 정당 등의 정치 활동 중단 등 헌법 일부 조항의 효력을 정지시키고, 정지된 기능을 비상국무회의가 대행하는 등의 “10.17 비상조치”를 단행했다.[8] 그 후, 비상국무회의는 1972년 10월 27일에 헌법 개정안을 공포하고, 이듬해 11월 21일 국민투표를 통해 승인을 얻어 12월 27일에 공포했다.[8] 이때의 헌법 개정을 제7차 개정, 통칭 “유신헌법”이라 불렀다.[8]

주요 내용은 다음과 같다.[8]3. 10. 제8차 개헌 (1980)

12·12 사태와 5·17 쿠데타로 정치 실권을 장악한 신군부는 광주 민주화 운동을 진압한 직후 전두환 장군을 위원장으로 하는 국가보위비상대책위원회(국보위)를 설치하고, 대통령직에서 사퇴한 최규하의 뒤를 이어 1980년 9월 1일 전두환이 대통령에 취임했다. 전두환 정권 하에서 추진된 헌법 개정안은 10월 22일 국민투표에서 승인되었고, 10월 27일부터 시행되었다.[8]

주요 내용은 다음과 같다.3. 11. 제9차 개헌 (1987)

제5공화국을 거치면서 풀리지 않고 축적된 국민들의 민주화에 대한 열망은 1987년 6월 항쟁으로 폭발하게 된다. 간접 선거에 대해 반발하는 국민과 야당은 직선제로의 개헌을 요구하였고, 1985년의 국회의원 선거에서 승리한 야당들은 이러한 과정에 더욱 큰 힘을 더하는 결과를 가져왔다.

결국 당시 민주정의당 대표위원이던 노태우는 6월 29일에 6·29 선언을 발표하여 여야 합의하의 대통령 직선제 개헌을 통한 평화적인 정권 이양, 정치범의 전면적 사면과 복권, 언론의 자유 보장을 위한 제도의 개선, 대학 자율화 등의 8개항을 약속하였다. 이로 인해 직선제로의 개헌은 가속이 붙어, 여야 간의 8자 회담을 통해 헌법 개정을 논의하여 1987년 9월 18일에 여야 공동으로 헌법 개정안이 국회에 발의되었다. 10월 12일 의결된 개헌안은 27일에 국민투표로 확정되었고 10월 29일에 공포되었다.

대통령 직선제와 기본권 보장의 확대·강화를 강력히 요구하던 국민의 개헌 요구를 당시 여당이었던 민주정의당의 노태우 대표위원이 1987년 6·29 선언 형태로 수용함으로써 이루어진 9차 개헌이다. 6·29 선언 이후 여야 간의 정치 협상을 거쳐 합의 개헌안이 준비되었고, 10월 27일 국민투표에서 확정되어 29일에 공포되었다(시행은 다음 해 1988년 2월 25일). 이 9차 개헌은 여당과 야당의 합의로 이루어졌다는 점에서 매우 중요한 의미를 지니며, 이후 오늘날까지 지속되고 있다.

9차 개헌의 주요 내용은 다음과 같다.

4. 현행 헌법의 구성

현행 대한민국 헌법은 전문과 본문 10장 130조, 부칙 6조로 구성되어 있다.[9] 전문에는 헌법의 성립 경위와 기본 정신을 명시하고 있으며, 본문은 각 장별로 다음과 같은 내용을 담고 있다.

| 장 | 제목 | 내용 |

|---|---|---|

| 제1장 | 총강 | 대한민국과 국민에 대한 일반적인 헌법적 근거 |

| 제2장 | 국민의 권리와 의무 | 개인의 기본권 |

| 제3장 | 국회 | 대한민국 국회 |

| 제4장 | 정부 | 대통령과 국무총리를 포함한 행정부 |

| 제5장 | 법원 | 대한민국 대법원을 비롯한 각급 법원 |

| 제6장 | 헌법재판소 | 대한민국 헌법재판소 |

| 제7장 | 선거 관리 | 중앙선거관리위원회 |

| 제8장 | 지방 자치 | 지방자치단체와 자치권 |

| 제9장 | 경제 | 대한민국의 경제 시스템 |

| 제10장 | 헌법 개정 | 헌법 개정 절차 |

4. 1. 전문

우리 대한민국 국민은 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 4·19 혁명으로 이룩한 민주이념을 계승하고, 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명을 완수하며, 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정의로운 사회건설을 위한 국민의 권리와 의무를 다함으로써, 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화에 이바지함으로써 인류공영의 이상을 실현할 것을 다짐하면서, 이 헌법을 제정한다.[9]4·19 혁명과 3·1 운동의 정신은 대한민국 헌법 전문에 명시되어 있다. 그러나 이것이 확립되기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 제5차 개정에서 4·19 혁명의 내용이 삭제되었고, 제6차 개정에서 5·16 군사 정변과 관련하여 전문에 포함되었다. 제9차 개정 이후, 4·19 혁명의 정신은 전문에서 제외되었고, 제10차 개정에서 "민주헌법 수호를 위한 저항 이념"으로 포함되었다.[10]

4. 2. 본문

대한민국 헌법은 전문, 130개의 조항, 그리고 부칙으로 구성되어 있으며, 대통령을 수반으로 하는 행정부, 국무총리가 임명되는 행정부, 단원제 입법부인 대한민국 국회, 그리고 헌법재판소, 대법원, 그리고 하급 법원으로 구성된 사법부를 규정하고 있다.[9]헌법은 10개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 대한민국과 국민에 대한 일반적인 헌법적 근거를 제시한다. 제2장은 개인의 기본권을 규정한다. 제3장부터 제7장까지는 대한민국의 국가 통치 구조를 구성하는 헌법기관을 설명한다. 예를 들어, 국회(제3장), 대통령과 국무총리(제4장), 일반 법원과 군사 법원을 포함한 대한민국 대법원(제5장), 대한민국 헌법재판소(제6장), 독립적인 선거 관리 기관인 중앙선거관리위원회(제7장) 등이다. 제8장은 지방자치단체와 그 자치권에 대한 헌법적 근거를 제공한다. 제9장은 대한민국의 경제 시스템에 대한 일반적인 조항을 다룬다. 제10장은 헌법 개정 절차를 규정한다.

대통령은 과반 선거제에 의해 선출되며, 5년 단임으로 제한된다. 국무총리는 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 대통령은 또한 국무총리의 자문을 받아 국무회의 구성원을 임명하고, 국무총리의 자문을 받아 국무회의 구성원 중에서 국무위원을 임명한다.

국회는 4년 임기의 의원 최소 200명(현재 300명)으로 구성된다. 대한민국 대법원장과 대한민국 헌법재판소장은 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 대법원장을 제외한 대법관(정확한 수는 법률로 정함)은 대법원장의 추천을 받아 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 또한 헌법재판소장을 제외한 헌법재판관은 국회, 대법원장, 그리고 헌법재판관들로부터 각각 동수의 추천을 받아 대통령이 임명한다. 대한민국 헌법재판소장의 임기는 6년이다.

헌법은 대한민국을 "민주공화국"으로 선포하고(1919년 대한민국 임시정부 헌장 제1조에서 따옴),[7] 그 영토는 "한반도 및 그 부속 도서"로 규정하며, "대한민국은 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립 및 시행하여야 한다."고 명시하고 있다. 헌법에 사용된 "자유민주적 기본질서"의 의미에 대한 논쟁이 있지만, 헌법에 사용된 한국어 단어의 직역은 자유민주주의가 될 것이다.

5. 현행 헌법의 기본 원리 및 이념

대한민국 헌법의 기본 원리는 학설에 따라 다양하지만, 대개 자유민주주의, 법치주의, 사회국가를 공통적으로 포함한다.[18] 헌법의 기본 원리는 국가의 근본 이념으로서 모든 법률 해석의 기준이 된다.

현행 대한민국 헌법 전문은 헌법의 유래, 기본 원리, 국민적 결의 및 제정 과정을 밝히고 있다. 전문은 '유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4·19 민주이념을 계승하고'라고 선언하여 문화적 역사국가라는 점과 국가의 정통성 및 민주주의가 국가 건국의 기초 이념임을 밝히고 있다.

또한 '조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며'라고 선언하여 민족적·역사적 사명인 조국의 통일과 민주적 개혁에 대한 국민적 결의를 밝히고 있다.

구체적으로 '자율과 조화를 바탕으로 자유 민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여'라고 선언하여 국가의 기본 질서 체계가 자유, 평등, 복지를 기초로 하는 민주주의, 자유주의, 기본권 존중주의이며, 그에 대응하는 국민의 책임과 의무의 이행을 밝히고 있다.

나아가 '안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서'라고 선언하여 복지국가 건설, 국제 평화주의 수호 이념을 밝히고 있다. 결어에서는 헌법의 개정이 국민투표에 의하였음을 밝혀 국민 주권주의 원리를 나타내고 있다.

5. 1. 자유 민주주의

대한민국 헌법의 기본 원리로는 자유민주주의, 법치주의, 사회국가 등이 있다.[18] 헌법 전문에는 헌법의 유래, 기본 원리, 국민적 결의 및 제정 과정이 나타나 있다. 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 4·19 민주이념을 계승하여 문화적 역사국가, 국가의 정통성, 민주주의가 국가 건국의 기초 이념임을 밝히고 있다.또한, 조국의 통일과 민주적 개혁에 대한 국민적 결의를 밝히고, 국가의 기본 질서 체계가 자유, 평등, 복지를 기초로 하는 민주주의, 자유주의, 기본권 존중주의임을 선언하며, 국민의 책임과 의무 이행을 강조한다. 복지국가 건설과 국제 평화주의 수호 이념을 밝히고, 헌법 개정이 국민투표에 의하였음을 명시하여 국민 주권주의 원리를 나타낸다.

자유 민주주의는 자유를 가진 국민이 주인이 되어 모든 사회, 문화, 경제 등의 정책을 결정하는 정치 제도를 의미한다. 대한민국 헌법은 국민 주권주의, 복수 정당제, 선거 제도 등을 통해 자유 민주주의를 실현하고 있다. (각각 하위 섹션 '국민 주권', '복수 정당제', '선거 제도' 참조)

5. 1. 1. 국민 주권

국민 주권주의를 명백히 밝히고 있는 대한민국 헌법 제1조 2항은 ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다’고 선언한다.[7] 국민 주권주의는 국민을 국가의 시원적(始源的)인 지배권의 연원으로 하는 원리이므로 국민 자치에 의하여 실현되며, 국민 자치는 민주적 정치조직의 기본이 된다.[7] 따라서 국민 주권주의는 국민 자치를 실현하기 위한 여러 가지 정치 형식의 확립을 요구하게 되는데, 근대 민주국가에서 국민 자치를 정치 형식으로서 채택·확립한 경우에는 직접 민주제와 간접 민주제, 지방 자치제가 있다.[7]5. 1. 2. 복수 정당제

헌법 제8조 1항은 '정당의 설립은 자유이며, 복수 정당제는 보장된다.'는 내용에 의해 대한민국은 복수정당제를 보장하고 있다.[1] 단일정당제는 일당 독재 체제로 갈 수 있기 때문에 복수정당의 설립 허용은 민주주의 국가에서는 당연히 보장되어야 하는 기본적인 자유 중 하나이다.[1]5. 1. 3. 선거 제도

대한민국 헌법 제24조, 제41조, 제67조는 국민의 선거권과 국회의원 및 대통령 선거에서 보통, 평등, 직접, 비밀선거를 보장하고 있다.[1] 또한, 제7장 선거관리를 통해 선거와 국민투표의 관리에 대해 서술하고 있다.[1] 구체적인 선거의 내용, 지방의회 의원 및 지방자치단체장의 선거는 별도의 법률로 규정하고 있다.[1]5. 2. 법치주의

대한민국 헌법은 법치주의를 실현하기 위해 여러 원칙들을 규정하고 있다.[18] 법치주의는 국가 권력을 법률에 근거하여 행사하고, 국민의 자유와 권리를 보장하는 원리이다.헌법은 기본권 존중, 권력 분립, 행정의 합법률성, 적법 절차의 원리 등을 통해 법치주의를 구체화한다. 자유민주주의와 사회국가 원리와 함께, 법치주의는 헌법의 기본 원리로 기능하며, 모든 법률 해석의 기준이 된다.[18]

대한민국 헌법 전문은 헌법의 유래, 기본 원리, 국민적 결의 등을 밝히고 있다. 전문은 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 4·19 민주이념을 계승한다고 선언하여, 민주주의가 국가 건국의 기초 이념임을 명시한다. 또한, 조국의 민주개혁과 평화적 통일에 대한 국민적 결의를 밝히고, 자유·평등·복지를 기초로 하는 민주주의, 자유주의, 기본권 존중주의를 국가의 기본 질서 체계로 선언한다. 더불어 복지국가 건설과 국제 평화주의 수호 이념을 밝히고, 헌법 개정이 국민투표에 의하였음을 명시하여 국민 주권주의 원리를 나타낸다.

대한민국 헌법은 제75조에서 행정부에 행정입법권을 부여하면서도 포괄적인 위임입법은 금지한다. 또한 대법원이 명령·규칙·처분에 대하여 위헌 또는 위법 심사를 할 수 있도록 규정하여(제107조 2항) 행정의 합법률성을 보장한다.

적법절차는 국가가 개인의 권리를 보호하기 위해 정해진 법적 절차를 준수해야 한다는 원리이다. 대한민국 헌법은 미국의 적법 절차 원리를 제12조에 명문화하여, 자연법에 적합한 내용과 절차를 따르도록 규정하고 있다.[20]

5. 2. 1. 기본권 존중

대한민국 헌법은 제10조에서 기본권 존중주의를 규정하고 있다. 제10조는 '모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 가진다'라고 명시하고 있다. 이는 근대 헌법의 핵심이며, 민주주의의 기본적인 가치인 '인간의 존엄과 가치'를 반영하는 것이다.이러한 기본권 존중주의는 제2장의 각 조항에서 구체적으로 나타난다. 헌법은 자유권뿐만 아니라 사회정의의 원칙에 따른 사회적 기본권도 보장한다. 기본권을 제한하는 경우에도 법률에 따라야 하며, 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 위해 필요한 경우에만 제한할 수 있다. 또한, 자유와 권리의 본질적인 내용은 침해할 수 없도록 규정하고 있다(제37조).

헌법은 기본권 침해에 대한 구제 절차도 상세히 규정하고 있다. 청원권(제26조), 재판청구권(제27조), 형사보상청구권(제28조), 국가배상청구권(제29조) 등이 이에 해당한다. 또한, 헌법은 기본권 존중의 최후 보루로서 헌법재판소의 위헌심사제를 채택하고 있다(제111조 1항, 제6장).

제2장 국민의 권리와 의무는 기본권을 규정하고 있다. 개인은 법률에 의하지 않고는 처벌, 예방적 구금, 강제노역을 당하지 않는다. 체포 또는 구속을 당한 사람은 그 이유와 변호인의 조력을 받을 권리를 고지받아야 하며, 가족에게도 통지해야 한다. 영장은 "적법한 절차"에 따라 판사가 발부해야 하며, 피의자는 특정 경우 부당한 체포에 대해 소송을 제기할 수 있다.

5. 2. 2. 권력 분립

대한민국 헌법은 국가 권력을 여러 기관에 분산시켜 서로 견제하고 균형을 이루도록 하는 권력 분립의 원리를 채택하고 있다. 이는 개인의 자유와 권리를 효과적으로 보호하기 위한 것이다. 대한민국 헌법은 입법권은 대한민국 국회에, 행정권은 대통령을 수반으로 하는 대한민국 정부에, 사법권은 법원에 속하도록 규정하고 있다.[19]또한, 지방자치제도를 통해 중앙 정부와 지방자치단체 간의 수직적 권력 통제, 직업 공무원 제도를 통한 관료 조직과 정치 세력 간의 권력 통제, 복수정당제를 통한 여당과 야당 간의 권력 통제, 헌법재판제도를 통한 권력 통제 등 기능적인 권력 통제도 규정하고 있다.[19]

권력 분립은 국가 권력의 과도한 집중과 남용을 방지하고, 국민의 자유를 보장하기 위한 민주적 제도이다. 1789년 프랑스 인권선언에서도 권력 분립을 민주적 정치 조직의 원리이자 헌법의 필수 내용으로 규정하였다.

권력 분립에 기반한 정부 조직 형태는 크게 의원내각제와 대통령중심제로 나뉜다. 의원내각제는 입법권과 행정권이 비교적 밀접한 관계를 가지는 반면, 대통령중심제는 두 권력 관계가 엄격하게 분리된다.

대한민국 헌법은 제40조, 제66조 제4항, 제101조 제1항에서 행정권은 정부, 입법권은 국회, 사법권은 법원에 속하도록 규정하여 삼권 분립주의를 원칙으로 한다. 다만, 대한민국 헌법에는 전통적인 권력 분립에 대한 예외 규정도 존재한다. 예를 들어, 대통령은 국민투표부의권, 긴급처분·명령권, 대법원장 및 대법관 임명권 등을 통해 입법 및 사법 작용에 영향을 미칠 수 있다.

권력 간의 견제와 균형, 국가 기능의 통일성을 위해 다음과 같은 예외도 인정된다.

(1) '''국회는 행정부에 대하여''': 탄핵소추권(제65조), 국무총리 또는 국무위원의 해임건의권(제63조), 국무총리 임명동의권(제86조 제1항), 계엄 해제 요구권(제77조 제5항), 일반사면에 대한 동의권(제79조 제2항), 국무총리·국무위원 등에 대한 국회 출석·답변요구 및 질문권(제62조), 국정조사권(제61조), 일정한 조약의 체결·비준에 대한 동의권 및 선전포고·국군의 해외파견 등에 대한 동의권(제60조), 예산안 심의·확정권(제54조) 등을 가진다.

(2) '''국회는 사법부에 대하여''': 대법원장·대법관 임명에 대한 동의권(제104조), 탄핵소추권(제65조), 법원의 설치·조직에 관한 법률제정권(제102조 제3항), 법원의 예산안 심의·확정권 등을 가진다.

(3) '''행정부는 국회에 대하여''': 법률안 제출권(제52조), 대통령의 법률안 거부권(제53조 제2항), 명령제정권(제75조), 국회예산안 편성·제출권(제54조), 정당해산 제소권(제8조 제4항), 대통령의 임시국회 소집요구권(제47조 제1항), 국회에서의 의견표시권(제81조) 등을 가진다.

(4) '''행정부는 사법부에 대해서''': 대통령의 대법원장과 대법관 임명권(제104조 제1항, 제2항), 대통령의 사면·감형·복권에 관한 권한(제79조 제1항), 법원 예산안 편성·제출권(제54조 제2항) 등을 가진다.

(5) '''사법부는 국회에 대하여''': 위헌법률 심사제청권(제107조), 대법원의 규칙제정권(제108조), 국회규칙 심사권(제107조) 등을 가진다.

(6) '''사법부는 행정부에 대해서''': 규칙심사권과 행정심판권 등을 가진다.

5. 2. 3. 행정의 합법률성

대한민국 헌법은 제75조에서 행정부에 행정입법권을 부여하면서도, 포괄적인 위임입법은 금지하고 있다. 또한 대법원이 명령·규칙·처분에 대하여 위헌 또는 위법 심사를 할 수 있도록 규정하여(제107조 2항) 행정의 합법률성을 규정하고 있다.5. 2. 4. 적법 절차의 원리

적법절차란 개인의 권리를 보호하기 위하여 국가가 정한 법적 절차를 말한다. 현행 대한민국 헌법은 제12조에 미국의 적법 절차를 명문으로 규정하였다. 그동안 헌법 해석으로 적법 절차를 인정하는 견해가 있었다가, 현행 헌법에 명문화하게 되었다. 헌법은 미국에서의 해석을 완전하게 수용하고 있다. 즉, 적법 절차에서의 "법"이란 자연법을 포함하는 것으로 해석되고 있다. "절차"는 절차뿐 아니라 내용도 의미하는 것으로 해석되고 있다. 즉, 자연법적으로 풀이하면, 헌법 제12조의 적법 절차란 "자연법에 적합한 내용과 절차"를 의미한다. 또한 헌법에 명시되지 않은 기본권을 도출하는 경우 원리, 원칙, 제도 등에서 기본권이 바로 도출되는 경우 이외에는 헌법 제10조 또는 제37조 제1항에 의해서 도출된다.[20]대한민국은 미국의 적법 절차 원리의 판례 이론을 대부분 수용하고 있는데, 미국의 적법 절차 이론에 의하면, 헌법에 명시되지 않은 기본권을 자연권에서 도출하는데, 자연권을 직접 표현하지는 않으며 미국 수정 헌법 제14조의 적법 절차 조항에서 도출하고 있다. 대한민국은 현행의 제9차 개정 헌법 제12조 제1항, 제3항에서 적법 절차를 명문으로 규정하고 있다.

5. 3. 복지 국가

헌법 전문은 '모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고'라는 내용을 명시함으로써 대한민국이 복지국가임을 알리고, 기본권 보장, 경제 규제 등의 구체적 방안을 제시하고 있다.[18] 또한, 34조 3항에서 여성 우대를 규정하고 있다.제119조는 안정적이고 균형 있는 성장률, "소득의 적절한 분배", "경제력 남용 방지"를 정부의 명시적인 목표로 제시하고 있다. 같은 조항에서 "경제 주체 간의 조화를 통한 경제 민주화"라는 규제 목표는 전통적인 한국적 가치관의 강한 영향과 정치와 경제의 밀접한 관계를 반영한다. 제125조는 정부가 육성, 규제 및 조정해야 할 전략적 영역으로 외국 무역을 지정하고 있다.

헌법은 일할 권리와 의무를 모두 인정하며, 최저임금과 근로 조건의 규제를 요구한다. 근로자는 자주적인 결사, 단체교섭, 단체 행동의 권리를 가진다.

5. 4. 문화 국가

대한민국 헌법은 전문이나 대통령 선서를 통해 대한민국이 유구한 역사와 전통을 가졌음을 강조하고 있다. 또한 헌법 제9조는 "국가는 전통문화의 계승·발전과 민족문화의 창달에 노력해야 한다"고 명기하여, 국가에게 문화를 발달시킬 의무를 부여하고 있다.[18] 그 밖에도 문화 국가 실현을 위해 인간 존엄성의 존중과 교육 제도 등을 확립하고 있다.5. 5. 평화 국가

대한민국 헌법은 전문에서 '밖으로는 항구적인 세계 평화와 인류 공영에 이바지함으로써'라고 밝히고 있다.[18] 또한, 헌법 제5조 1항에서는 '대한민국은 국제 평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다'고 규정하여 국제 평화주의, 즉 평화 국가의 원리를 명확히 하고 있다.[18]헌법 제5조 2항은 '국군은 국가의 안전 보장과 국토 방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며'라고 규정하여 국군의 사명이 자위 전쟁에 한정됨을 밝히고 있다.[18]

이러한 평화주의는 국제적 차원뿐만 아니라 한반도 문제에도 적용된다. 헌법 전문의 '조국 민주 개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여'라는 규정과 제66조 3항의 '대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다'는 규정은 대한민국 헌법이 평화적 통일을 지향하고 있음을 보여준다.[18]

6. 정치적 중립성

정치적 중립은 공무원이 정치적 공정성 또는 공공 서비스의 정치적 공정성을 해칠 가능성이 있거나 그렇게 보이는 활동을 피해야 한다는 헌법적 관례이다.[11] 대한민국 헌법은 군, 행정, 교육 분야에서 정치적 중립을 보장하며, 이는 기본권 보장 형태와 달리 제도의 필수 요소로서 객관적인 법적 체계를 통해 제공된다.[12]

6. 1. 군의 정치적 중립

대한민국 헌법 제5조 제2항은 "국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행하며, 그 정치적 중립성을 준수한다"고 규정하고 있다.[12]6. 2. 교육의 정치적 중립

대한민국 헌법에서 정치적 중립은 군, 행정, 교육 분야에서 보장된다. 헌법은 '정치적 중립' 보장의 형태로 기본권 보장의 형태와 달리, 제도의 필수 요소로서 정치적 중립을 보장하는 객관적인 법적 체계를 제공한다.[12] 교육은 개인의 잠재력을 키워주고 개인이 삶의 각 영역에서 자신의 개성을 계발할 수 있도록 돕는다. 헌법 제31조 제6항은 교육의 중요한 기능을 고려하여 교육제도 및 운영에 관한 기본 법규, 교육 재정, 교원의 지위에 관한 법률을 제정하도록 규정하고 있다.6. 3. 공무원의 정치적 중립

대한민국 헌법에서 정치적 중립은 군, 행정, 교육 분야에서 보장된다. 헌법은 '정치적 중립' 보장의 형태로, 기본권 보장의 형태와 달리 제도의 필수 요소로서 정치적 중립을 보장하는 객관적인 법적 체계를 제공한다.[12]공무원의 정치적 중립성은 법으로 명시되어 있다. 대한민국 헌법 제6조 제2항은 "공무원의 지위 및 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다"고 규정하고 있다. 공직선거법 제9조 제1항은 공무원 또는 기타 정치적 중립을 지켜야 하는 자(단체를 포함)는 선거에 대한 부당한 영향력을 행사하거나 선거 결과에 영향을 미치는 행위를 해서는 아니 된다고 규정한다. 국가공무원법 제65조(정치운동의 금지) 제2항은 공무원이 특정 정당이나 특정 후보자를 지지하거나 반대하기 위해 다음과 같은 행위를 해서는 아니 된다고 규정한다.

# 투표 참여 또는 불참 권유

# 서명 운동의 기도, 주재 또는 권유

# 공공시설에 문서 또는 서적 게시 또는 배포

# 정치자금 모금 또는 공금 사용

# 특정 정당 또는 기타 정치단체의 가입 또는 불가입 권유

7. 헌법재판소

1987년 개정 헌법 제6장에 따라 1988년 9월 헌법재판소가 설립되었다. 이전 헌법에서도 다양한 형태의 사법심사를 규정했지만, 당시 사법부의 독립성이 부족하여 이 기능을 제대로 수행할 수 없었다. 이러한 역사적 배경 때문에 현행 대한민국 헌법 제정자들은 헌법재판소의 권한을 크게 강화하였다.

7. 1. 관련 헌법 조항

대한민국 헌법 제111조부터 제113조까지는 헌법재판소에 관한 내용을 담고 있다.[9]- 제111조: 헌법재판소의 설치 및 헌법재판관의 자격과 임명에 관한 사항을 규정한다.

- 제111조 제1항: 법률의 위헌 여부 심판, 탄핵 심판, 정당 해산 심판, 국가기관 상호 간의 권한쟁의 심판, 헌법소원 심판 등 헌법재판소의 권한(관할)을 규정한다. 자세한 내용은 관할을 참조.

- 제111조 제2항, 제3항: 재판관의 자격 및 임명 절차를 규정한다. 헌법재판관의 수는 9명으로 명시되어 있다. 자세한 내용은 재판관을 참조.

- 제111조 제4항: 헌법재판소장의 임명 절차를 규정한다. 자세한 내용은 헌법재판소장을 참조.

- 제112조: 헌법재판관의 임기 및 직무상의 제한, 지위 보장에 관한 사항을 규정한다.

- 제112조 제1항: 헌법재판관의 임기를 6년으로 하고, 연임할 수 있도록 규정한다.

- 제112조 제2항: 헌법재판관의 직무상의 제한을 규정한다. 정치적 중립성을 보장하기 위해 어떠한 정당에도 가입하거나 정치 활동에 참여할 수 없다.

- 제112조 제3항: 헌법재판관이 임의로 파면될 수 없음을 보장한다. 대법원 재판관과 달리, 심신장애를 이유로 퇴직을 명할 수 없다는 점에서 더욱 강화된 지위 보장을 누린다. 자세한 내용은 헌법 제106조 제2항[9] 및 대법원 재판관의 임기를 참조.

- 제113조: 재판의 성립요건 및 헌법재판소의 독립성에 관한 헌법적 근거를 규정한다.

- 제113조 제1항: 심판청구 인용 결정 또는 전원합의체 판례 변경을 위해서는 7명 이상의 재판관으로 구성된 합의체 중 6명 이상의 재판관의 찬성이 필요하다. 자세한 내용은 재판의 성립요건을 참조.

- 제113조 제2항: 헌법재판소에 심판절차 및 기타 내부 운영에 관한 규칙을 제정할 수 있는 권한을 부여한다. 대한민국 최고의 헌법기관 중 하나로서,[13] 다른 헌법기관으로부터 독립적인 운영을 보장받는다.

- 제113조 제3항: 헌법재판소의 관할, 자치 및 권한의 구체적인 범위를 규정하는 '헌법재판소법'의 헌법적 근거를 마련한다.[14]

8. 문제점

각종 맞춤법이 맞지 않아 개헌이 필요하다는 의견이 있다.[21] 2005년 감사원 발표에 따르면 대한민국 제헌 헌법 원본은 분실되었다.[22]

참조

[1]

웹아카이브

Setting the Stage

http://korea50.army.[...]

2007-07-16

[2]

웹사이트

Constitutional history of Republic of Korea

https://constitution[...]

ConstitutionNet

2022-05-15

[3]

웹사이트

Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987

https://www.constitu[...]

Constitute Project

[4]

서적

Reexamining Political Participation in Rousseau's Political Thought: Does Citizens' Political Participation Include Public Discussions and Debates

[5]

웹사이트

대한민국임시헌장

https://www.law.go.k[...]

Korea Ministry of Government Legislation

[6]

서적

Public Administration and Policy in Korea: Its Evolution and Challenges

[7]

서적

Republicanism in Northeast Asia

[8]

웹사이트

National Law Information Center_Constitution of South Korea

https://web.archive.[...]

[9]

웹사이트

Constitution of the Republic of Korea

https://elaw.klri.re[...]

Korea Legislation Research Institute

2022-05-16

[10]

서적

The History of Korean Constitution in terms of its Spirit: A Study on the Introduction of the April 19 Uprising into the Preamble to the Constitution

[11]

논문

Defining Boundaries: The Constitutional Argument for Bureaucratic Independence and its Implication for the Accountability of the Public Service

2006-02-01

[12]

논문

한국 헌법상의 정치적 중립성에 관한 연구

2015-02

[13]

웹사이트

Page 127 of 16-2(B) KCCR 1, 2004Hun-Ma554, 566(consolidated), October 21, 2004

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-05-08

[14]

웹사이트

Constitutional Court Act

https://elaw.klri.re[...]

Korea Legislation Research Institute

2022-05-08

[15]

문서

ただし、第一共和国時代は民議院のみ国会議員の選挙が行われ、参議院については実施されなかった。

[16]

서적

헌법학(상)

2005

[17]

서적

앞의 책

[18]

서적

헌법학(상), 헌법학원론, 헌법학개론, 한국헌법론, 헌법학

2005, 2001, 2001, 2001, 2007

[19]

서적

앞의 책

[20]

서적

헌법학원론

박영사

2006

[21]

뉴스

개헌이 정말 필요한 이유는 맞춤법 시정?

http://www.segye.com[...]

세계일보

2015-06-25

[22]

뉴스

국가기록물 관리 '엉망'…헌법 원본도 사라져

https://news.naver.c[...]

SBS

2005-10-27

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

“일률적인 수형자 선거권 박탈은 위헌”···공직선거법 헌법소원 오른다

[단독]이상민 “경찰, 경향신문 등 5곳에 투입 예정···단전·단수 요청오면 협조하라” 소방청장에 지시

“윤석열 파면 헌재 결정 동의 못해” 국힘 최고위원 발언 논란

집회의 자유냐 일상의 평온이냐···심야 집회 다룬 ‘집시법 10조’ 국회서 입법 논의 재개

“기후위기 대응, 정부와 국회가 응답하라!”…기후 헌법소원 1주년 [영상]

권오을, 김형석 독립기념관장에 엄중 경고…"독립운동 폄훼 중단"

김용민 “한덕수, 내란 방조 아닌 중요 임무종사자…한덕수 탄핵 기각한 헌재도 책임”

국정위 “내년 지선 또는 28년 총선과 동시에 개헌 찬반 투표”

'서부지법 난동' 유리창 깨고 기물 파손한 30대 징역 3년6개월

"한국, 외교 상대 아냐…역사 흐름 바꿀 수 없어"

현직 부장판사 “사법부, 개혁 요구 대응 못해”…‘사개추위’ 구성 제안

한국 민주주의의 미래, 집단 지성으로 설계하다

FTA무력화 등 경제 파급효과 큰 데···한미 관세협상 ‘국회 비준’ 여부 오리무중

김여정, 또 어깃장 “너절한 기만극”

우 의장 “개헌 논의, 정기국회 중 시작될 것”

광복 80년, 백마 타고 온 초인을 떠올리며

국정위, '두 달 여정' 마무리…"정권 재창출 이어지길"

“87년 체제 마감…‘국민 참여형’ 개헌 추진”

국정과제 1호는 ‘개헌’···검찰청 폐지·군 통제 강화 등 정치 과제는

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com