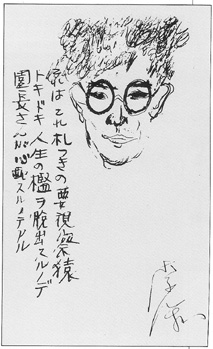

박태원 (1909년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

박태원은 1909년 서울에서 태어나 1986년 사망한 소설가이다. 1926년 시 〈누님〉으로 등단하여 소설가로 활동했으며, 1930년대 중반 《소설가 구보씨의 일일》, 《천변풍경》 등 도시의 일상을 다룬 작품으로 주목받았다. 일제강점기 말 군국주의를 미화한 작품을 발표했으나, 친일인명사전에는 최종적으로 제외되었다. 해방 후 좌익 활동을 하다 6.25 전쟁 중 월북하여 북한에서 역사 소설을 주로 집필했으며, 대표작으로 《계명산천은 밝았느냐》, 《갑오농민전쟁》 등이 있다. 그의 외손자는 영화 감독 봉준호이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일제강점기의 스포츠 평론가 - 이상화 (시인)

이상화는 일제강점기의 저항 시인으로, "빼앗긴 들에도 봄은 오는가"와 같은 작품을 통해 민족의 저항 의지를 표현했으며, 민족 시인으로서의 고뇌와 헌신을 상징적으로 보여주며, 그의 작품과 정신은 현재에도 재평가되고 있다. - 일제강점기의 스포츠 평론가 - 채만식

채만식은 일제강점기와 해방 이후의 사회상을 풍자적으로 그린 소설가이며, 친일 행적에도 불구하고 《탁류》와 같은 걸작을 남겨 문학사 연구자들에게 꾸준히 연구된다. - 조선문학가동맹의 인물 - 이태준

이태준은 일제 강점기와 북한에서 활동한 소설가이자 문학평론가로, 섬세한 문체와 서정적인 분위기로 현실을 그린 단편소설들을 발표하여 주목받았으며, 특히 1930년대 〈달밤〉, 〈까마귀〉, 〈복덕방〉 등의 작품으로 한국 단편소설의 미학을 완성했다는 평가를 받지만, 월북 후 숙청되어 정확한 사망 시기와 장소는 알려져 있지 않다. - 조선문학가동맹의 인물 - 홍명희

홍명희는 일제강점기 독립운동가이자 소설가, 정치인으로, 장편소설 《임꺽정》으로 유명하며, 독립운동 참여, 언론 및 교육계 활동 후 해방 후 남북협상 참여, 월북하여 북한에서 요직을 역임하며 정치적 역할에 대한 논란이 지속되고 있다.

| 박태원 (1909년) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 출생일 | 1909년 12월 7일 |

| 출생지 | 서울, 대한제국 |

| 사망일 | 1986년 7월 10일 |

| 사망지 | 조선민주주의인민공화국 |

| 국적 | 조선민주주의인민공화국 |

| 직업 | 작가 |

| 언어 | 한국어 |

| 활동 기간 | 1929년–1986년 |

| 친척 | 봉준호(외손자) |

| 한국 이름 정보 | |

| 한글 | 박태원 |

| 한자 | 朴泰遠 |

| 로마자 표기 | Bak Taewon |

| 매큔-라이샤워 표기 | Pak T'aewŏn |

| 추가 정보 | |

| 가족 관계 | 숙부: 박용남(서양의학 의사) 친조카: 박철호 친조카: 박찬호 둘째 사위: 봉상균 외손자: 봉준수 외손녀: 봉지희 외손자: 봉준호(영화감독) 외손부: 정선영 |

| 자녀 | 장녀: 박영은(월북) 차녀: 박소영(대한민국에 머무름.) 삼녀: 박설영(월북) 차남: 박재영(대한민국에 머무름.) |

| 학력 | 일본 도쿄 호세이 대학 법학 행정학과 중퇴 |

| 형제자매 | 누나 1명 형 1명(형 박진원) 남동생 2명(첫째 남동생 박문원) 누이동생 1명 |

| 공직 정보 | |

| 출생일 | 1910년 1월 17일 |

| 출생지 | 대한제국 한성부 |

| 사망일 | 1986년 7월 10일 |

| 거주지 | 조선민주주의인민공화국 평안남도 평양특별시 |

| 묘소 | 조선민주주의인민공화국 평양시 신미리 렬사릉 |

| 국가 | 조선민주주의인민공화국 |

| 직책 | 문화선전성 제13대 제1부상 |

| 부모 | 박용환(부), 남양 홍씨 부인(모) |

| 정당 | 무소속 |

| 본관 | 밀양(密陽) |

| 국적 | 조선민주주의인민공화국 |

| 직업 | 시인, 소설가, 문학 평론가, 정치인, 대학 교수 |

| 사망지 | 조선민주주의인민공화국 평안남도 평양특별시 |

| 서훈 | 조선민주주의인민공화국 인민 국기훈장 1급(1979년 12월 1일) |

| 수상 | 김일성 |

| 주석 | 김두봉 |

| 장관 | 허정숙(조선민주주의인민공화국 문화선전성 문화선전상) |

| 차관 | 박문원(조선민주주의인민공화국 문화선전성 제2부상) |

| 경력 | 경성여고보 한문 교사 경성여자사범학교 교수 공산당 당무위원 조선문학가동맹 중앙집행위원 보도연맹 사무위원 문건 소설분과위원회 대표위원 평양문학대학교 조선어학과 교수 당 당무위원 겸 문화예술정책연구위원 |

| 배우자 | 권영희(재혼), 김정애(이혼) |

| 임기 | 1954년 8월 2일~1955년 3월 24일 |

| 세례명 | 다니엘(천주교 입문) |

| 웹사이트 | 두피디아 |

| 그림 | |

| |

2. 생애

소설가 박태원은 1909년 12월 7일 대한제국 서울(현 서울특별시 수송동)에서 태어났다.[2] 유복한 환경에서 자라며 어린 시절부터 한문과 고전 소설, 서양 문학 등을 접하며 문학에 대한 깊은 관심을 키웠다.

경성제일고등보통학교 재학 중이던 1926년, 시 「누님」이 《조선문단》 공모에 당선되어 문단에 나왔고, 1929년에는 단편소설 「수염」을 발표하며 소설가로도 활동을 시작했다. 1930년 일본으로 건너가 호세이대학교 예과에 입학했으나 1931년 중퇴하고 귀국하여 본격적인 작품 활동에 몰두했다. 1933년에는 이태준의 권유로 이상, 김기림 등이 활동하던 문학 동인 구인회에 가입하여 모더니즘 경향의 작품을 주로 발표하며 소설가 구보씨의 일일, 천변풍경 등 한국 현대문학사의 중요 작품들을 남겼다.

1945년 광복 이후에는 좌익 문학 진영에 참여하여 조선문학건설본부와 조선문학가동맹 중앙집행위원 등으로 활동했다.[3] 1950년 한국 전쟁이 발발하자 이태준, 안회남 등과 함께 북한으로 넘어갔다.[4] 월북 후에는 종군 작가로 활동하고 평양문학대학 교수를 지내며 창작 활동을 이어갔으나, 1956년 정치적 사건에 연루되어 숙청되었다가 1960년에 복권되었다.[4] 이후 역사소설 집필에 몰두하여 《계명산천은 밝았느냐》, 《갑오농민전쟁》 등을 남겼다. 《갑오농민전쟁》 집필 중 시력을 잃어 부인이 구술을 받아 적어 완성한 것으로 알려져 있다.[10]

1986년 7월 10일 북한에서 76세의 나이로 병사했다.[5] 남한에 남은 가족 중 손자는 영화감독 봉준호이다.[6]

| 연도 | 내용 |

|---|---|

| 1909년 | 12월 7일, 서울 현저동(일부 기록은 수송동)에서 출생 |

| 1926년 | 시 「누님」으로 《조선문단》 통해 등단 |

| 1929년 | 경성제일고등보통학교 졸업. 단편소설 「수염」 발표 |

| 1930년 | 일본 호세이대학교 예과 입학 |

| 1931년 | 호세이대학교 중퇴 후 귀국 |

| 1933년 | 구인회 가입 |

| 1934년 | 「소설가 구보씨의 일일」 발표 |

| 1936년 | 「천변풍경」 연재 |

| 1946년 | 조선문학가동맹 중앙집행위원 활동 |

| 1950년 | 한국 전쟁 중 월북 |

| 1956년 | 정치적 사건 연루로 숙청 및 창작 활동 금지 |

| 1960년 | 복권되어 창작 활동 재개 |

| 1986년 | 7월 10일, 북한에서 사망 |

2. 1. 유년 시절과 문학 입문

박태원(朴泰源)은 1909년 12월 7일 서울(당시 대한제국) 수송동에서 태어났다.[2] 아버지는 서양 약국 경영자였고, 삼촌은 의사, 이모는 이화여자고등보통학교 교사였다. 어려서 할아버지에게 한문을 배웠으며, 7세에 '천자문', '자치통감'을 읽었다. 또한 한글로 된 고전 소설에도 심취했다.12~13세 무렵에는 기 드 모파상의 작품을 일본어로 읽었으며, 『개벽』이나 『청춘』 같은 잡지를 통해 이광수, 염상섭, 김동인 등의 작품을 접하며 문학에 대한 관심을 키워나갔다. 1923년(13세)에는 잡지 『동명』의 소년 칼럼에 투고한 작문이 당선되기도 했다. 16세가 넘어서는 레프 톨스토이, 윌리엄 셰익스피어, 하인리히 하이네, 빅토르 위고 등 서양 문학 작품들을 본격적으로 읽기 시작했다.

문학 활동은 비교적 일찍 시작하여, 경성제일고등보통학교 재학 중이던 1926년에 시 「누님」이 《조선문단》 공모에서 가작으로 뽑히면서 시인으로 등단했다. 1929년에는 단편소설 「수염」이 잡지 《신생》에 발표되면서 소설가로도 활동하기 시작했다. 같은 해 동아일보에 「해하의 일야」를, 1930년에는 같은 신문에 「적멸」을 발표했다.

2. 2. 일본 유학과 구인회 활동

1930년 일본으로 건너가 호세이대학교 예과에 입학하였다. 일본 유학 중에도 단편소설을 신문과 잡지에 투고하고 레프 톨스토이 작품 번역, 러시아 문학 서평 등을 쓰며 문학 활동을 이어갔다. 또한 도쿄에서 영화, 미술, 음악 등 다양한 서양 예술을 접하며 식견을 넓혔고, 시가 나오야, 요코미쓰 리이치 등 일본 현대 작가들의 영향을 받아 자신만의 문학 기법을 모색하기 시작했다.1931년, 대학 2학년 때 학업을 중단하고 귀국하여 본격적인 작가 활동에 전념하였다. 1933년에는 이태준의 권유로 이상, 김기림 등이 참여하고 있던 문학 동인 구인회에 가입하였다. 구인회 활동을 통해 예술성을 중시하는 문학 경향을 발전시키며 모더니즘 기법을 실험하는 데 주력했다. 이 시기에 발표된 「소설가 구보씨의 일일」(1934)은 의식의 흐름 기법을 사용한 대표적인 모더니즘 소설로 평가받는다. 1936년에는 잡지 『조광』에 「천변풍경」을 연재하여 당시 사회상을 섬세하게 그려내며 문단의 주목을 받았다.

2. 3. 해방 전 작품 활동

경성제일공립고등보통학교 재학 중이던 1926년, 잡지 『조선문단』에 단편소설 ''누님''을 발표하며 문학 활동을 시작했다. 이후 1929년에는 『동아일보』에 ''해하의 일야''를, 1930년에는 같은 신문에 ''적멸''을 연재했다.1930년 일본으로 건너가 법정대학 예과에 입학했으나, 1931년 중퇴하고 귀국하여 본격적인 저술 활동에 들어갔다. 일본 유학 시절 시가 나오야나 요코미쓰 리이치 등의 작품에서 영향을 받아 자신만의 문학 기법을 모색했다.

1933년 이태준의 권유로 이상, 김기림 등과 함께 구인회에 참여하며 모더니즘 작가로서의 입지를 다졌다. 이 시기 대표작으로 ''소설가 구보씨의 일일''이 있으며, 도시인의 내면과 일상을 독창적인 문체로 그려내 주목받았다. 1936년 8월부터 10월까지 잡지 『조광』에 연재한 ''천변풍경''은 당시 서울의 세태와 서민들의 삶을 사실적으로 묘사하여 리얼리즘 혹은 세태 소설로 평가받으며 큰 반향을 일으켰다. 그러나 프로 작가 진영으로부터는 비판을 받기도 했다.

일제강점기 말기인 1940년대에 들어서면서 시국이 암울해지자, 창씨개명을 거부하고 일본어 소설을 쓰지 않는 등 소극적인 저항을 보이기도 했다. 하지만 시대적 압력 속에 조선문인협회에 참여하여 시국 소설을 일부 집필했다. 한편으로는 생계를 유지하고 친일 작품 집필을 피하기 위해 중국 고전 소설 번역에 몰두하기도 했다.

그러나 1942년 일본의 군국주의를 찬양하는 내용의 책 ''군국의 어머니''를 출간했으며, 이 외에도 《조광》과 《매일신보》에 각각 한 편씩의 글을 기고한 사실이 확인되어 총 3편의 친일 작품이 지적되었다.[18] 이러한 행적 때문에 '소극적 협력'이라는 평가를 받기도 한다.[17] 2002년 발표된 친일 문학인 42인 명단에는 포함되었으나, 2005년 민족문제연구소가 친일인명사전 편찬을 위해 작성한 예비 명단에는 이름이 올랐다가 2009년 발간된 최종 명단에서는 제외되었다.

2. 4. 해방 후와 월북

1945년 광복 이후, 박태원은 좌익 문학 진영에 참여하여 '조선문학건설본부' 위원을 지냈으며, 1946년부터 1947년까지 조선문학가동맹 중앙집행위원으로 활동했다.[3] 서울에 머물면서 작품 발표를 계속했으나, 1949년에는 보도연맹에 가입하여 전향을 선언했다는 기록도 있다.1950년 6월 25일 한국전쟁이 발발하자, 이태준, 안회남 등과 함께 38선을 넘어 북한으로 갔다.[4] 월북 후 북한 측 종군 작가로 활동했으며, 이후 평양문학대학 교수로 임용되어 글쓰기를 계속했다.[4]

그러나 1956년, 정치적 사건에 연루되어 한때 숙청되어 글쓰기가 금지되었으나, 1960년에 복권되어 다시 작가 활동을 재개했다.[4] 복귀 후에는 역사소설 『계명산천은 밝았느냐』와 『갑오농민전쟁』 등을 집필했으며, 이 작품들은 북한에서 높이 평가받았다. 특히 『갑오농민전쟁』을 집필하던 중 시력을 잃어, 부인이 그의 말을 받아 적어 완성했다고 전해진다.[10]

박태원은 1986년 7월 10일, 76세의 나이로 북한에서 병으로 사망했다.[5] 그의 월북 후 생활은 오랫동안 자세히 알려지지 않았으나, 2000년 북한 잡지 『통일문학』에 실린 그의 의붓딸의 수기 "나의 아버지 박태원"이 2004년 한국의 『문학사상』에 다시 실리면서 비교적 상세히 알려지게 되었다.

2. 5. 북한에서의 작품 활동과 사망

1950년 6월 25일 한국전쟁 발발 후 이태준, 안회남과 함께 북위 38도선을 넘어 북한으로 갔다. 북한 측 종군 작가로 활동한 뒤 평양문학대학 교수로 임용되어 집필 활동을 이어갔다.[4] 그러나 1956년 정치 사건에 연루되어 숙청당하면서 한때 창작 활동이 금지되었다.[4] 1960년에 복권되어 다시 작가 활동을 재개할 수 있었다.[4]북한에서는 주로 역사 소설을 집필했으며, 대표작으로는 《계명산천은 밝았느냐》와 《갑오농민전쟁》 등이 있다. 이 작품들은 북한에서 높은 평가를 받았다. 특히 《갑오농민전쟁》 집필 중 시력을 잃어 부인이 그의 말을 받아 적는 방식으로 완성했다고 전해진다.[10]

1986년 7월 10일, 76세의 나이로 북한에서 병사했다.[5] 그의 월북 후 생활은 2000년 북한 잡지 『통일문학』에 실린 의붓딸의 수기를 통해 비교적 자세히 알려졌다.

3. 작품 세계

한국문학번역원은 박태원을 실험적인 기법과 정교한 기교를 과감하게 받아들인 모더니스트 작가로 평가한다. 그는 표현된 사상보다는 미학주의와 표현 방식 자체에 주로 관심을 두었으며, 초기 소설에서는 신문 광고의 기호나 도표를 활용하거나 쉼표만으로 긴 문장을 이어가는 등 새로운 서술 방식을 시도했다.[7]

박태원은 이 상과 함께 경향 문학을 비판하며, 문학이 이데올로기 전달 수단이 아닌 언어 예술 그 자체로서 중요하다고 보았다. 그러나 1930년대 후반으로 가면서 점차 당대의 풍속과 세태 묘사에 집중하게 되었다. 대표작인 「소설가 구보씨의 일일」(1934)과 「천변풍경」(1936-1937)에서는 경성의 도시 풍경과 그 속에서 살아가는 다양한 사람들의 모습을 섬세하게 그려냈으며, 특히 「천변풍경」은 1930년대를 대표하는 모더니즘 소설로 평가받는다. 광복 이후에는 역사 문제와 국가 정체성에 관심을 가지며 주로 역사 소설 창작에 몰두했다.[8]

3. 1. 모더니즘적 실험

한국문학번역원은 박태원을 실험적인 기법과 정교한 기교를 과감하게 받아들인 모더니스트 작가로 평가하며, 그가 표현된 사상보다는 미학주의와 표현 방식 자체에 주로 관심을 두었다고 설명한다. 그의 초기 소설들은 새로운 서술 방식을 구축하려는 시도의 결과물이었다. 예를 들어, 「피로」(1933)와 「탁한 사람들」(1934)에는 신문 광고의 기호와 도표가 포함되어 있으며, 「전말」(1935)과 「빌량」(1936)에는 쉼표로만 연결된 다섯 문장 이상의 긴 구절들이 사용되었다.[7]박태원은 이 상과 함께 경향 문학을 비판하며, 문학이 이데올로기를 전달하는 수단이 아니라 언어 예술로서 중요하다고 강조했다. 그러나 1930년대 후반으로 가면서 당시의 풍속과 습관 묘사에 더 집중하게 되었고, 문체적 실험에 대한 관심은 점차 줄어들었다. 1934년 조선중앙일보에 연재된 「소설가 구보씨의 하루」는 도시를 산책하는 작가의 시선으로 관찰한 내용을 담은 반자전적 소설이다. 1936년부터 1937년까지 집필된 「천변풍경」은 도시의 모습과 노동 계급의 삶을 여러 이야기로 엮어 정교하게 묘사한 작품으로, 1930년대를 대표하는 모더니스트 소설 중 하나로 꼽힌다. 광복 이후 박태원은 역사 문제와 국가 정체성 문제에 관심을 가지며 주로 역사 소설을 집필하기 시작했다.[8]

3. 2. 도시 풍속과 세태 묘사

박태원은 초기에는 실험적인 기법과 정교한 기교를 사용한 모더니스트 작가로, 표현 방식 자체에 주로 관심을 두었다. 「피로」(1933), 「탁한 사람들」(1934) 등 초기 소설에는 신문 광고 기호나 도표를 넣거나, 「전말」(1935), 「빌량」(1936)처럼 쉼표로만 연결된 긴 문장을 사용하는 등 새로운 서술 방식을 시도했다.[7] 이상과 함께 경향 문학을 비판하며 이데올로기 전달보다는 언어 예술로서의 문학을 중시했다.[8]그러나 1930년대 후반으로 가면서 당대의 풍속과 세태 묘사에 더 큰 관심을 두게 되었다. 대표작인 《소설가 구보씨의 일일》(1934)은 작가 자신의 경험을 바탕으로, 경성 거리를 산책하며 관찰한 도시의 모습과 일상을 담담하게 그려낸 반자전적 소설이다.[8] 이어 발표된 《천변풍경》(1936-1937)은 청계천 주변에 사는 다양한 사람들의 삶을 여러 에피소드 형식으로 엮어낸 작품이다. 이 소설은 도시 풍속, 특히 노동 계급을 포함한 서민들의 생활상을 정교하게 묘사하여 1930년대를 대표하는 모더니즘 소설 중 하나로 평가받는다.[8] 이 작품들을 통해 박태원은 1930년대 경성의 풍경과 그 속에서 살아가는 다양한 계층, 특히 도시 중산층과 하층민들의 구체적인 삶의 모습과 애환을 사실적으로 포착하여 당대 사회상을 반영했다는 평가를 받는다.

3. 3. 역사 소설 창작

한국의 독립 이후, 박태원은 이전의 문학적 경향에서 벗어나 역사적 문제와 국가 정체성 문제에 관심을 두기 시작했다. 이러한 변화에 따라 그는 거의 전적으로 역사 소설 창작에 집중하게 되었다.[8]4. 친일 논란

일제강점기 말기인 1942년에 일본의 군국주의를 미화하는 내용의 책 《군국의 어머니》를 출간한 바 있어 친일 논란이 있다.[17] 이로 인해 2002년 발표된 친일 문학인 42인 명단에 포함되었으며, 당시 근거가 된 친일 작품은 《군국의 어머니》 외에 잡지 《조광》과 신문 《매일신보》에 기고한 글 각 1편씩, 총 3편으로 알려졌다.[18]

그러나 박태원의 친일 행적이 노골적이지는 않아 '소극적 협력'으로 평가되기도 한다.[17] 2005년 민족문제연구소가 친일인명사전 편찬을 위해 작성한 예비 명단에는 포함되었으나, 이후 여러 전문 연구자들의 검토를 거쳐 2009년 민족문제연구소에서 최종 발간한 『친일인명사전』에는 수록되지 않았다.

5. 가족 관계

월북 후 북한에는 의붓딸이 있었다. 2000년 북한 잡지 『통일문학』에 실린 의붓딸의 수기 "나의 아버지 박태원"을 통해 박태원의 월북 후 생활이 알려졌으며, 이 수기는 2004년 남한의 『문학사상』에도 게재되었다.[10]

남한에는 아들과 딸이 남았다. 차남 박재영은 2004년 『문학사상』에 "우리 아버지 박태원"이라는 글을 발표하여 아버지에 대한 기억을 공유했다.[10] 남한에 남은 딸의 아들, 즉 박태원의 외손자는 영화감독 봉준호이다.[6][10]

6. 주요 작품 목록

박태원의 주요 작품은 아래 하위 섹션에서 장편 소설과 중·단편 소설로 나누어 상세히 다룬다.

6. 1. 장편 소설

- 1934년, 소설가 구보씨의 일일

- 1936년, 방란장 주인

- 1936년, 천변풍경

- 1963년, 계명산천은 밝았느냐

- 1977년, 갑오농민전쟁 (제1부)

- 1980년, 갑오농민전쟁 (제2부)

- 1986년, 갑오농민전쟁 (제3부)

6. 2. 중·단편 소설

박태원은 실험적인 기법과 정교한 기교를 과감하게 받아들인 모더니스트 작가로, 표현된 사상보다는 미학주의와 표현 방식 자체에 주로 관심을 두었다. 그의 초기 소설들은 특히 새로운 서술 방식을 구축하려는 시도의 산물이었다. 예를 들어, 「피로」(1933)와 「딱한 사람들」(1934)에는 신문 광고의 기호와 도표가 포함되어 있으며, 「전말」(1935)과 「비량」(1936)에는 쉼표로 연결된 다섯 문장 이상의 긴 구절들이 사용되었다.[7]박태원은 이상과 함께 경향 문학을 거부하고, 이데올로기를 전달하는 매체가 아닌 언어 예술로서의 문학의 중요성을 강조했다. 그러나 1930년대 후반에는 당시의 풍습과 습관에 점점 더 초점을 맞추게 되어 문체적 실험에 대한 관심에서 점차 멀어졌다. 1934년 8월 1일부터 9월 19일까지 조선중앙일보에 연재된 「소설가 구보씨의 일일」은 도시를 산책하는 작가가 한 일련의 관찰을 묘사한 반자전적 소설이다. 1936년부터 1937년까지 집필된 「천변풍경」은 도시 풍속과 노동 계급의 삶을 여러 에피소드로 보여주는 정교한 묘사로, 1930년대를 대표하는 모더니스트 소설 중 하나로 평가받는다. 해방 이후, 박태원은 역사적 문제와 국가 정체성 문제로 관심을 돌려 주로 역사 소설을 집필했다.[8]

아래는 박태원의 주요 중·단편 소설 목록이다.

| 연도 | 제목 |

|---|---|

| 1926 | 누님 |

| 1929 | 해하의 일야 |

| 1930 | 적멸 |

| 1933 | 피로 |

| 1934 | 딱한 사람들 |

| 1934 | 소설가 구보씨의 일일 |

| 1935 | 전말 |

| 1936 | 방란장 주인 |

| 1936 | 비량 |

| 1936 | 천변풍경 |

| 1937 | 성탄제 |

| 1938 | 우맹 |

참조

[1]

웹사이트

Author Database - Korea Literature Translation Institute

http://klti.or.kr/ke[...]

2013-09-03

[2]

웹사이트

Naver Search

http://people.search[...]

Naver

2013-12-08

[3]

웹사이트

Author Database - Korea Literature Translation Institute

http://klti.or.kr/ke[...]

2013-09-03

[4]

서적

Who's Who in Korean Literature

Hollym

[5]

웹사이트

Naver Search

http://people.search[...]

Naver

2013-12-08

[6]

서적

Bong Joon-ho

https://books.google[...]

Seoul Selection

[7]

웹사이트

Author Database - Korea Literature Translation Institute

http://klti.or.kr/ke[...]

2013-09-03

[8]

웹사이트

Author Database - Korea Literature Translation Institute

http://klti.or.kr/ke[...]

2013-09-03

[9]

웹사이트

박태원(朴泰遠)

http://encykorea.aks[...]

2022-08-20

[10]

간행물

【トピックス・TOPICS】ソウルで話題よぶ北の長編小説甲午農民戦争

朝鮮問題研究所

1990-08-01

[11]

일반

[12]

뉴스

"이상 마지막 자화상 속 주인공은 구보"

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2009-06-26

[13]

일반

[14]

웹사이트

박태원

https://people.searc[...]

[15]

웹사이트

〈소설가 구보씨의 일일〉 저자 소개

http://www.moonji.co[...]

문학과지성사

2005-10-27

[16]

웹사이트

아버지의 흔적을 찾아 헤매는 반백(半白)의 아들 - 소설가 구보씨의 아들 박재영 씨 인터뷰

http://www.personweb[...]

퍼슨웹

2007-09-28

[17]

서적

탈식민주의를 넘어서

소명출판사

2006

[18]

저널

친일문학 작품목록

https://web.archive.[...]

2007-09-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com