백석

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

백석은 본명이 백기연이며, 수원 백씨이며, 1912년 평안북도 정주군에서 태어난 시인이다. 1934년 아오야마 가쿠인 대학을 졸업하고, 1936년 시집 《사슴》을 자비로 출간하며 본격적인 문단 활동을 시작했다. 평안도 방언과 고어를 사용하며 향토적인 정서를 담은 시를 썼으며, 일제강점기 시대와 분단 시대를 거치며 작품 활동을 이어갔다. 1948년 이후 북한에 머물며 작품 활동을 중단한 것으로 알려졌으나, 최근 연구를 통해 1996년에 사망한 것이 밝혀졌다. 그의 시는 1980년대 후반 대한민국에서 재평가받으며 널리 읽히고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선민주주의인민공화국의 반체제자 - 황장엽

황장엽은 북한 고위 간부 출신으로 주체사상 이론 체계화에 기여했으나 1997년 대한민국으로 망명하여 김정일 정권을 비판하고 북한 인권 개선을 위해 활동하다 사망 후 국립대전현충원에 안장되었다. - 조선민주주의인민공화국의 반체제자 - 반디 (작가)

반디는 북한 사회의 실상과 인권 문제를 다룬 《고발》 등의 작품을 발표하여 국제적인 관심을 받았으나, 작품의 진위 여부와 작가의 안전에 대한 논란이 있는 북한 거주 작가의 필명이다. - 조선민주주의인민공화국의 문학 평론가 - 안막

안막은 일제강점기부터 해방 이후 월북할 때까지 활동한 문학 평론가이자 카프 이론가로, 사회주의 운동 참여 및 카프 활동을 통해 임화, 김남천 등과 문단 논쟁을 주도했으며, 광복 후 월북했으나 숙청당한 인물이다. - 조선민주주의인민공화국의 문학 평론가 - 윤두헌

윤두헌은 일제강점기 친일적인 문학 활동을 했으며 광복 후 월북하여 조선작가동맹 부위원장을 지냈으나 숙청당한 문인이다. - 조선민주주의인민공화국의 소설가 - 박태원 (1909년)

박태원은 일제 강점기와 북한에서 활동한 소설가로, 모더니즘 소설을 주로 썼으며, 해방 후 월북하여 북한에서 활동하다 사망했다. - 조선민주주의인민공화국의 소설가 - 이태준

이태준은 일제 강점기와 북한에서 활동한 소설가이자 문학평론가로, 섬세한 문체와 서정적인 분위기로 현실을 그린 단편소설들을 발표하여 주목받았으며, 특히 1930년대 〈달밤〉, 〈까마귀〉, 〈복덕방〉 등의 작품으로 한국 단편소설의 미학을 완성했다는 평가를 받지만, 월북 후 숙청되어 정확한 사망 시기와 장소는 알려져 있지 않다.

| 백석 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 인물 정보 | |

| 이름 | 백기행 |

| 출생일 | 1912년 7월 1일 |

| 출생지 | 평안북도 정주 (일본 제국, 한국) |

| 사망일 | 1996년 1월 7일 |

| 국적 | 조선민주주의인민공화국 |

| 직업 | 시인 소설가 번역가 |

| 사용 언어 | 한국어 일본어 |

| 학력 | 아오야마 가쿠인 대학 |

| 필명 | |

| 필명 | 백석(白石) |

| 활동 정보 | |

| 활동 기간 | 1934년–1963년 |

| 장르 | 시 |

| 영향 | - |

| 영향을 받은 작품 | - |

| 대표 작품 | 《사슴》 (1936년) |

| 가족 정보 | |

| 본관 | 수원 |

| 조부 | 백종지 |

| 외조부 | 이양실 |

| 형제자매 | 백협행 (첫째 남동생) 백상행 (막내 남동생) 백현숙 (막내 누이동생) |

| 부모 | 부: 백영옥 모: 단양 이봉우 |

| 배우자 | 초배: 우봉 이송저 (1937년 사별) 계배: 결성 장정옥 (1941년 사별) 삼취: 남평 문경옥 (1947년 이혼) 사취: 수안 리윤희 (1957년 마지막 결혼) |

| 자녀 | 3남 2녀 (모두 마지막 부인 리윤희 소생) (그 가운데 장남 백화제, 장녀 백지제) |

2. 이름과 본관

본명(本名)은 '''백기연'''(白夔衍)인데, 1916년(5세 때)에 '''백기행'''(白夔行)으로 첫 개명(改名)하였으며, 1945년 8월 15일 해방(일본국 패망 및 조선국 광복) 이후 1946년부터 사실상 '''백석'''(白石)으로 마지막 개명(改名)하였다.[3] 본은 수원이다.[3][14] '석(石)'이라는 이름은 일본 시인 이시카와 다쿠보쿠(石川啄木)의 시를 좋아하여 그의 이름에서 따온 것이다.[3][17]

오산고등보통학교를 졸업하고 1934년 아오야마 가쿠인 전문부 영어사범과를 졸업하였다. 1934년 5월 16일자 《조선일보》에 산문 〈이설(耳說) 귀고리〉를 발표하며 작가와 번역가로서 공식 활동을 시작했다. 1936년 1월 20일, 《조선일보》와 《조광》에 발표한 7편의 시와 새로 쓴 26편의 시를 모아 시집 《사슴》을 경성부 통의동에서 자비로 100권 출간했다. 1948년 《학풍》 창간호(10월호)에 〈남신의주 유동 박시봉방〉을 발표하기까지 60여 편의 시를 여러 잡지와 신문, 시선집 등에 발표했으나, 시집은 《사슴》 외에는 더 이상 출간하지 않았다.

3. 생애

백석은 작품에 평안도 방언을 비롯한 여러 지역의 사투리와 고어를 사용했으며, 1948년 이후 많은 활동을 하지 못했다. 만주국과 조선(오늘날의 남북한) 일대를 유랑하며 작품을 발표했고, 그의 시는 한민족의 공동체적 친근성에 기반을 두면서도 고향 상실감을 담고 있다.

해방 이후 북한 시인이라는 이유로 남한에서는 백석 시의 출판이 금지되었으나, 1987년 월북 및 재북 작가 해금 조치 이후 그의 작품들이 활발히 소개되고 연구자들에 의해 주목받고 있다. 평안북도 지역 방언과 사라져가는 옛것을 소재로 향토적 정서를 표현하면서도, 자기 관조를 통해 한국 모더니즘의 또 다른 측면을 개척했다는 평가를 받는다.

일제 시대에 쓴 〈고방〉, 〈노루〉 등의 작품으로 인해 북한 정권 수립 이후 반체제자로 낙인찍혀 쓸쓸한 말년을 보냈다. 1964년경 협동농장에서 사망한 것으로 대한민국과 일본에 알려졌으나, 최근 연구 결과 1996년에 사망한 것으로 밝혀졌다.

필명 '석(石)'은 존경하던 이시카와 다쿠보쿠에서 따왔다. 백석의 출생 연도는 다쿠보쿠의 사망 연도와 같지만, 동시대적 교류는 없었다.

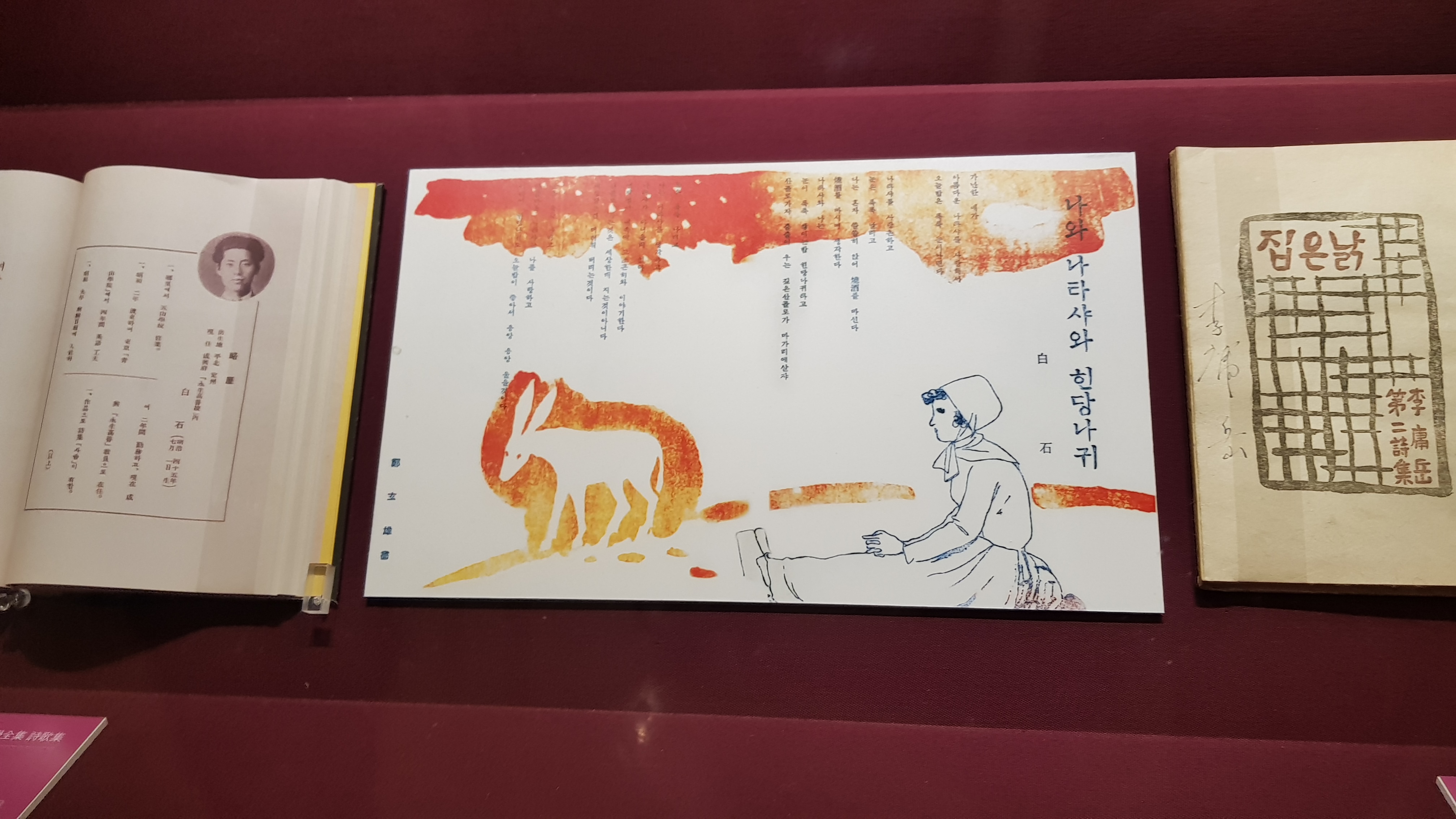

백석의 시 세계는 모더니즘의 영향을 받으면서도 향토적 서정을 방언으로 표현하는 특징이 있다. 1938년 작품 『나와 나타샤와 흰 당나귀』에서는 모더니즘 이미지를 사용했고, 『고갈된 저녁』, 『가즈랑집』 등에서는 일반 독자가 이해하기 어려운 방언을 사용하는 등 민속적 세계를 표현했다. 일제강점기 고통받는 민중의 애환을 그렸으며, 『여승』에서는 금광에서 옥수수를 팔던 여인이 여승이 되는 슬픈 생애를 그렸다.

1980년대 초, 대한민국 내 고서점에서 잠자고 있던 백석의 작품들이 이동순에 의해 발견되었고, 1987년에 이동순의 수집으로 전 시집이 엮어졌다. 이후 백석의 옛 작품들은 국내에서 높이 재평가받게 되었다.[17]

3. 1. 유년 시절

1912년 일제 시대 평안북도 정주군에서 아버지 백시박(白時璞, 개명: 백영삼(白榮三) → 백영옥(白榮沃 → 白榮鈺))과 어머니 이봉우의 큰아들로 태어났다.[19] 아버지 백시박은 자가 용삼(龍三)이고 후에 백영옥(白榮鈺)으로 개명했다. 백영옥(본명: 백시박)이 태어난 해는 1882년으로 되어 있으나 호적 신고를 몇 년씩 미루는 당시의 관습과 후에 백석의 신상조사서에 적힌 것으로 비춰볼 때 1875년에 태어난 것으로 짐작된다. 사진 기사 생활을 했던 아버지 백영옥은 그렇게 넉넉한 형편은 아니었으나, 오산고보의 설립을 위한 학교 건축 기금을 마련하는 데 참여하기도 했다. 1912년 서른여덟 살(만으로 37세)에 백석을 장자(長子)로 낳은 백영옥은 그를 귀하게 여겼다. 어머니 이봉우는 1888년생으로, 1911년(24세)에 경성부(서울)에서 시집을 왔다. 백석의 외조부 이양실(1848년~1926년)과 그의 기생 출신 첩 사이에서 태어난 만큼, 나이 차가 많은 백영삼(白榮三)과 결혼했다. 그 시절 평안도 지역이나 또는 황해도 같은 지역에서는 당시 결점(어머니가 아버지의 첩인 여성의 경우 등)이 있는 여성이 자신보다 나이 차가 많이 나는 남성과 결혼하는 것은 일반적인 특정 풍조였다.[20] 그러나 어머니 이봉우는 매사에 정결하고 음식 요리 솜씨가 뛰어나 오산학교 교장 조만식은 자주 백석의 집에서 하숙을 했다. 그 정도로 조만식은 아버지 백영옥과 친분이 있었고 조선일보를 운영했던 방응모와도 잘 아는 사이였다고 전해진다. 후에 백영옥이 하숙집 사업을 시작할 때 백석 가족은 오산학교 앞쪽의 집으로 이사해 살았다.[21] 본관은 수원 백씨[14]이며, 본명은 '''백기행'''이다.

3. 2. 학창 시절

1912년 일제 시대 평안북도 정주군에서 태어났다. 오산고등보통학교를 졸업하고 1929년에 일본으로 유학을 가 1934년 아오야마 가쿠인 전문부 영어사범과를 졸업하였다.[17] 졸업 후에는 함흥에서 영어 교사가 되었다.[17]

3. 3. 문단 활동

1934년, 백석은 대학교를 졸업하고 조선일보 출판부에 입사했다.[8] 그는 자매지인 《여성》을 편집하고 외국 작품 및 논문을 번역했다. 1934년 5월 16일, 수필 〈이설 귀고리〉를 발표하면서 작가이자 번역가로 공식적인 활동을 시작했다. D. S. Mirsky의 논문을 번역하면서 한국어의 가치와 그것을 시로 보존하는 방법에 대해 생각하게 되었다. 1935년 8월 31일, 첫 시 〈정주성〉을 발표했다.[8] 1936년 1월 20일, 자비로 시집 《사슴》을 출판했는데, 이는 100부 한정판이었다.[9] 《사슴》은 이미 발표된 7편의 시와 새로운 시들로 구성되었다. 1월 29일, 《사슴》 출판 기념회가 태석관에서 열렸고, 김기림과 신현중 등 11명이 발기인으로 참여했다.

같은 해 백석은 회사를 사임하고 함흥에 있는 영생고등학교 영어 교사로 부임했다.[10] 함흥에서 그는 기생 김진향과 사랑에 빠졌고, 그녀의 이름을 자야라고 지었다.[11] 1938년, 백석은 그녀에게 만주로 떠나 자유롭게 살자고 제안했다. 그러나 그녀는 그에게 방해가 될까 두려워 제안을 거절했다. 그녀는 혼자 경성으로 떠났다. 그러자 그는 〈나와 나타샤와 흰 당나귀〉를 썼다. 1939년 1월, 백석은 경성으로 돌아와 자야를 다시 만났다.[10] 1939년 1월 26일 그는 다시 《조선일보》에 입사했으며 1939년 10월 21일 사임했다. 그는 평안도와 함경도를 여행하며 여행 시, 〈서행시초〉를 썼다. 1940년 백석은 만주로 떠나 친구들의 도움으로 만주국 경제부에 취직했다. 그러나 그는 창씨개명을 강요받아 6개월 만에 사임했다.[5] 1942년 그는 안동성 세관에서 근무했다.

1948년경까지 백석은 잡지나 신문에 작품을 발표했지만, 이후 그의 생활 환경은 북한 측에 있었다. 한국 전쟁과 국가 분단 이후 북한에서 가정을 꾸리고 러시아 문학 번역 등을 한 것으로 보이지만, 1962년 이후 문필 활동 기록은 없다.[17]

3. 4. 해방 이후

해방 후, 백석은 고향인 청주로 돌아갔다.[8] 그는 아동 문학을 연구했으나, 북한 문단으로부터 비판을 받았다. 1962년 6월, 삼수의 집단 농장에서 양치기가 되었다.[10] 1962년 10월, 반동주의에 대한 비판이 거세지면서 창작 활동을 중단했다. 대한민국과 일본에서는 백석이 1963년 농장에서 사망했다고 오랫동안 믿었지만, 1996년까지 생존했다는 사실이 밝혀졌다.[12]

1948년경까지 잡지나 신문에 작품을 발표했지만, 이후 백석은 북한에서 생활했다. 한국 전쟁과 국가 분단 이후 북한에서 가정을 꾸리고 러시아 문학 번역 등을 한 것으로 보이지만, 1962년 이후 문필 활동 기록은 없다.[17]

4. 작품 세계

백석의 시 세계는 다양한 관점에서 해석될 수 있다. 그의 시에 자주 등장하는 '란(蘭)'이라는 인물에 대한 해석은 연구자들 사이에서 분분하다. 1936년 1월 23일자 《조선일보》에 발표된 연작시 〈남행시초〉(南行詩抄)의 〈통영〉(統營)에는 '란'이라는 여인이 등장하는데, 이를 둘러싼 연구자들 간의 해석이 분분하다.

송준은 '란'을 백석의 직장 동료였던 조선일보 사회부 기자 신현중과 후에 혼사를 치르게 되는 박경련이라고 최초로 주장하였고, 이러한 해석은 박태일 문학평론가와 안도현 시인의 글에도 등장한다.

반면 김재용은 이러한 해석이 백석의 시를 연애 감정에 국한시킨다고 비판하며, 백석에게 통영의 풍광과 역사를 알려준 사람은 박경련의 외사촌 오빠 서병직이었다고 강조한다.

김달진은 '란'을 20세기 바흐 재발견에 기여한 반다 란도프스카로 해석하며, 백석과 김영랑, 김기림의 작품에 등장하는 '란'을 통합적으로 해석해야 한다고 주장한다.

백석은 평안 방언과 고어뿐만 아니라 다른 지방의 언어도 사용하여 한국 농촌 문화와 언어를 보존하려 했다. 그는 시에 전통적인 놀이와 음식을 나열하고, 화자를 어린아이로 설정하여 고향에 대한 향수를 표현했다. 그의 시에서 고향은 물질적인 풍요는 없지만 정신적인 가치를 담고 있는 곳으로 묘사된다.

4. 1. 특징

백석의 시에는 '란(蘭)'이라는 여인이 자주 등장하는데, 이 인물에 대한 해석은 연구자들 사이에서 분분하다. 송준은 '란'을 백석의 직장 동료 신현중의 약혼녀 박경련이라고 최초로 주장했고, 박태일과 안도현도 이러한 해석을 지지한다. 박태일은 백석이 1936년 1월 통영을 방문했을 때 박경련을 만나지 못하고, 그 심정을 담아 〈통영〉을 썼다고 설명한다. 안도현은 백석이 '예쁘고 아름다운 것'을 '난'이라고 불렀다는 일화를 소개하며, '란'이 박경련을 지칭한다고 해석한다.[26]그러나 김재용은 이러한 해석이 백석의 시를 연애 감정에 국한시킨다고 비판하며, 백석에게 통영의 풍광과 역사를 알려준 사람은 박경련의 외사촌 오빠 서병직이었다고 강조한다. 그는 백석의 통영 관련 시에서 가장 중요한 인물은 '난'도, 신현중도 아닌 서병직이라고 주장한다.[31]

김달진은 '란'을 20세기 바흐 재발견에 기여한 반다 란도프스카로 해석하며, 백석과 김영랑, 김기림의 작품에 등장하는 '란'을 통합적으로 해석해야 한다고 주장한다. 그는 백석 시의 "란이라는 이는 명정(明井)골에 산다는데 / (...) / 종백꽃 피는 철이 그 언제요"와 영랑 시의 "모란이 피기까지는 / 나는 아직 기둘리고 있을 테요 찬란한 슬품의 봄을"을 "아무개 란을 둘러싼 음모의 역사가 세상에 알려질 때까지 슬픔 속에서 기다리겠다는 의미[32]"로 해석해야 한다고 말한다.

백석은 평안 방언과 고어뿐만 아니라 다른 지방의 언어도 사용하여 한국 농촌 문화와 언어를 보존하려 했다. 그는 시에 전통적인 놀이와 음식을 나열하고, 화자를 어린아이로 설정하여 고향에 대한 향수를 표현했다. 그의 시에서 고향은 물질적인 풍요는 없지만 정신적인 가치를 담고 있는 곳으로 묘사된다. 「여우난 곬족」은 이러한 특징을 잘 보여준다.

백석의 대표작은 다음과 같다.

- '''사슴''': 1936년 1월 20일에 출판된 시집으로, 총 33편의 시가 4부로 나뉘어 수록되어 있다. 100부 한정판으로, 가격은 2원이었다.

- '''나와 나타샤와 흰 당나귀''': 1938년에 발표된 시로, 현실을 초월하여 사랑에 대한 의지와 갈망을 노래한다.

- '''서행시초''': 1939년 조선일보에 입사한 백석이 평안도 고향 여행 중 네 차례 발표한 작품이다.

- '''팔원(八院)''': 초기 시로, '어린 소녀'를 위해 자동차를 타고 여행하는 동안 일제강점기 한국인들의 비극적인 삶을 묘사한다.

- '''남행시초(南行詩抄)''': 경상남도 통영, 고성, 창원, 사천 여행 중에 조선일보에 네 차례 연재된 작품이다.[13]

4. 2. 시집 《사슴》

최근 한 연구자는 시집 《사슴》의 구조가 바흐가 작곡한 〈골트베르크 변주곡〉을 모방하고 있다고 주장한다.[22] 김달진은 이러한 백석의 음악적 구조 차용이 김윤식의 영향 아래 이루어졌을 가능성을 제시하며, 백석의 시집 《사슴》과 김윤식의 시집 《영랑시집》이 공통적으로 "하나의 주제를 얘기하고 있음을 암시[23]"하는 구조를 사용하고 있다고 말한다. 그는 백석의 《사슴》이 33편의 시를 수록하여 아리아가 수미쌍관식으로 배치된 바흐의 〈골트베르크 변주곡〉 형식에 더 근접해 있다고 설명한다.[23]《사슴》은 1936년 1월 20일에 출판된 시집으로, 총 33편의 시가 4부로 나뉘어 수록되어 있다. 판권 상단에는 "시집 사슴 100부 한정판 2KRW"이라고 적혀 있으며, 그 아래에는 "복사 및 발행 백석"이라고 적혀 있다.

| 부 | 수록 시 |

|---|---|

| 1부 "어린 마음" | 「가즈랑집」, 「여우난 곬」, 「호방」, 「불」, 「고야」, 「송아지 토끼」 (총 6편) |

| 2부 "돌구수 물" | 「조동일」, 「하다브」, 「주막」, 「적경」, 「미인」, 「성밖」 (총 9편) |

| 3부 "산비" | 「산비」, 「외로운 길」, 「무르밤」, 「노루」 (총 9편) |

| 4부 "국토의 여백" | 「오늘의 이야기」, 「오금동이라는 곳」, 「정주성」, 「통영」 (총 9편) |

백석은 평안 방언과 고어를 사용했을 뿐만 아니라 다른 지방의 언어도 사용하여 한국 농촌 문화와 언어를 보존하려 했다.

4. 3. 주요 작품

- 사슴한국어: 1936년 1월 20일 자가본(自家本)으로 발행한 시집이다. 《사슴》에는 총 33편의 시가 4부로 나뉘어 수록되어 있다.[32] 1부 ‘얼럭소새끼의 영각’에는 〈가즈랑집〉, 〈여우난곬족(族)〉, 〈고방〉, 〈모닥불〉, 〈고야〉(古夜), 〈오리 망아지 토끼〉 등 6편, 2부 ‘돌덜구의 물’에는 〈초동일〉(初冬日), 〈하답〉(夏畓), 〈주막〉(酒幕), 〈적경〉(寂境), 〈미명계〉, 〈성외〉 등 9편, 3부 ‘노루’에는 〈산비〉, 〈쓸쓸한 길〉, 〈머루밤〉, 〈노루〉 등 9편, 4부 ‘국수당 너머’에는 〈절간의 소이야기〉, 〈오금덩이라는 곳〉, 〈정주성〉(定州城), 〈통영〉(統營) 등 9편이 각각 실려 있다. 판권지 상단에는 ‘詩集(시집) 사슴 百部 限定版 定價 二圓(100부 한정판 정가 2KRW)’이라고 표시되어 있으며 그 하단에는 ‘著作兼 發行者 白石(저작 겸 발행자 백석)’이라고 되어 있다.[32]

- 〈나와 나타샤와 흰 당나귀〉: 1938년에 발표한 시로 현실을 초월한 이상, 사랑에 대한 의지와 소망을 노래한 작품이다.

- 〈서행시초〉(西行詩抄): 1939년 《조선일보》에 재입사한 백석이 4회에 걸쳐 발표한 연시로 자신의 고향인 평안도를 여행하면서 발표한 작품이다.

- * 〈팔원〉(八院): 연시 〈서행시초〉(西行詩抄)의 세 번째 시. 〈팔원〉은 승합자동차를 타고 여행하던 도중 차에 오르는 ‘나이 어린 계집아이’의 모습을 보고 일제강점기를 살아가는 한국 민족의 비극적 삶을 떠올리며 이를 형상화한 내용이다. 승합자동차 안팎의 상황을 사실적이면서도 상징적으로 묘사하고 있다.

- 〈남행시초〉(南行詩抄): 《조선일보》에 4회에 걸쳐 발표한 연시로 경상남도 통영, 고성, 창원, 사천을 여행하면서 발표한 작품이다.

- 『사슴』한국어: 1936년[16]

- 『백석 시 전집』한국어: 1987년[17]

- 『가즈랑집 할머니』한국어: 1988년

- 『흰 바람벽이 있어』한국어: 1989년

- 『멧새 소리』한국어: 1991년

5. 작품 해석 논란

백석의 작품 해석을 둘러싸고는 다음과 같은 논란들이 있다.

- '한얼생' 작품 포함 여부: 1940년 7~8월 중 만선일보에 '한얼생'이라는 필명으로 발표된 세 편의 시 〈고독〉, 〈설의〉, 〈고려묘자〉를 백석의 작품으로 볼 것인지에 대한 논란이 있다. 송준은 이 작품들을 백석의 작품으로 간주했지만,[24] 안도현 시인은 이에 대해 우려를 표했다.[27][28] 반면 김달진은 〈설의〉를 백석의 시로 소개하기도 했다.[29]

- 〈통영〉의 '란' 해석: 1936년 1월 23일자 《조선일보》에 발표된 〈통영〉에 등장하는 '란'이라는 인물에 대한 해석이 분분하다. 송준, 박태일 문학평론가, 안도현 시인은 '란'을 조선일보 기자 신현중의 혼사 상대였던 박경련으로 해석했다.[30][26] 그러나 문학평론가 김재용은 이러한 해석이 백석의 시를 연애 감정에 국한시킬 수 있다고 지적하며, '란'보다는 서병직의 역할에 주목해야 한다고 주장했다.[31] 김달진은 '란'을 반다 란도프스카로 해석하며, 백석, 김영랑, 김기림의 작품에 나타나는 '란'을 통합적으로 해석해야 한다고 주장한다.[32]

5. 1. '한얼생' 작품 포함 여부

송준은 1940년 7~8월 중 만선일보에 '한얼생'이라는 필명으로 발표된 세 편의 시 〈고독〉, 〈설의〉, 〈고려묘자〉를 백석의 작품으로 간주하여 자신이 펴낸 《백석시전집》[24]에 수록했다. 이와 관련하여 안도현 시인은 "백석의 시를 한 편이라도 더 발굴하려는 조급성이 오류를 확대 재생산하고 있어 심히 우려"된다고 하였다.최초로 대중적인 백석시전집[27]을 낸 이동순은 송준과 그의 저작물을 지목하면서 "맹목적 존경심과 숭배심으로 말미암아 백석의 시작품이 아닌 것이 분명한 작품도 백석의 작품이라 속단"했다고 비판했다.[28] 그는 위의 네 편의 시는 "문체나 표현 방법, 전반적인 창작 스타일로 보더라도 백석의 시작품이 아닌 것이 분명하다"고 주장했다.

한편 김달진은 자신이 엮은 시집에 한얼생의 〈설의〉를 백석의 시로 소개하면서, 백기행은 "필명으로 주로 백석을 사용했고 이외에도 한얼생, 백정, 김춘원, 박일파 등을 사용했다"고 언급했다.[29]

5. 2. 〈통영〉의 '란' 해석

1936년 1월 23일자 《조선일보》에 발표된 백석의 연작시 〈남행시초〉(南行詩抄)의 〈통영〉(統營)에는 '란(蘭)'이라는 여인이 등장하는데, 이를 둘러싼 연구자들 간의 해석이 분분하다.송준은 '란'을 백석의 직장 동료인 조선일보 사회부 기자 신현중과 후에 혼사를 치르게 되는 박경련이라고 최초로 주장했는데, 이러한 해석은 박태일 문학평론가와 안도현 시인의 글에도 다시 등장한다. 박태일은 〈백석과 신현중, 그리고 경남문학〉에서 〈남행시초 : 통영〉의 창작 배경을 다음과 같이 설명한다.[30]

: 즐거웠고, 색달랐으며, 가슴 두근거렸을 첫 통영 길을 마친 몇 달 뒤인 이듬해 1936년 1월 초순에 백석은 다시 한 번 먼 통영으로 신현중과 함께 내려갔다. 두 번째 통영 걸음이었다. 박경련을 만나기 위해서였는데, 박경련은 방학이어서 고향 통영 집에 머물러 있을 때였다. 백석은 대구, 삼랑진을 거쳐 마산에 이른 뒤 배를 타고 통영으로 가게 되어 있었다. 그러나 방학이 끝나가고 있었던 탓에 이미 서울로 되올라가 버린 박경련과 백석은 걸음이 엇갈려 만날 수가 없었다. 백석과 신현중은 박경련이 없는 통영에 내려, 박경련의 외사촌이었던 서병직의 안내를 받아가며, 이통제사순신장군의 사당인 충렬사를 비롯해 통영의 여러 곳을 둘러보았다. 이미 서울로 떠나버려 통영에서는 볼 수 없었던 박경련을 생각하며, 백석은 그 심회를 1월 23일 《조선일보》에서 〈統營〉이라는 시로 고스란히 담아냈다. (...)

비슷한 맥락으로 안도현 또한 〈통영〉의 창작 배경으로 시인다운 상상력을 발휘하여 자신의 저서에서 아래와 같이 생동감 있는 대화를 재현하여 소개하고 있다.[26]

: 구마산에서 통영으로 가는 배를 타기 위해 백석 일행은 포구 근처 오동동 객줏집에서 하룻밤을 묵었다.

: "여보게 현중, 이 집 주인장 딸이 참 곱게 생겼네. 내 눈에는 난이로 보인단 말이야."

: "난이?"

: "우리가 내일 만나게 될 통영의 박경련 말일세."

: 스물다섯 살 총각 백석의 가슴속에는 그녀가 꽉 들어차 있었다.

: "아니, 박경련이 왜 난이라는 말인가?"

: 신현중이 의아한 표정으로 묻자 백석이 빙긋이 웃으며 말했다.

: "나는 앞으로 세상에서 예쁘고 아름다운 것은 다 난이라고 부를 걸세."

: 그 이튿날, 네 시간이나 배를 타고 통영에 도착한 백석은 땅이 꺼져라 한숨을 내쉬었다. 신현중을 통해 통영에 간다고 전보까지 보내고 왔지만 "내가 좋아하는 그이"는, 난으로 부르고 싶은 '내 사람'은 통영에 없었다.

: "경련이는 개학 준비를 해야 한다며 설을 쇠자마자 경성으로 올라갔어요."

: 이 말을 전해준 건 그녀의 외사촌 오빠 서병직이었다. 백석보다 두 살이 많은 서병직은 신현중과 친구 사이였다. 백석은 그녀를 마음에 담고 있었지만 그녀의 마음속에는 백석이 없었다. (...)

한편 이렇게 시인 주변의 실존 인물들과 연관 지어 작품 해석을 하는 경향을 경계하는 목소리도 있는데, 그 대표적인 목소리의 주인공은 김재용이다. 문학평론가이자 《백석 전집》의 편저자이기도 한 그는 “학계에서조차 백석과 통영과의 관계를 논할 때 유독 ‘박경련’이란 존재를 부각하고 있는 경향이 있다”며 “이는 자칫 백석의 통영 관련 시를 연애감정에 국한시킴으로써 전체를 조망하지 못하게 한다”[31]고 지적한 바 있다. 그에 따르면 “비록 백석이 시 ‘통영’에서 ‘난’을 언급했다고는 하지만, 백석에게 통영의 풍광과 역사에 대해 알려준 이는 정작 박경련의 외사촌 오빠 서병직이었다”고, 또한, “시 〈통영 : 남행시초2〉에 깃든 리얼리티는 서병직의 존재로 인해 한층 빛나고 있다.[31]” 백석의 몇 차례에 걸친 통영 행에서 가장 중요한 인물은 그가 연정을 품었던 박경련(‘난’)도, 동행했던 친구 신현중도 아닌 서병직이라는 것이다.

김달진은 《사슴》의 구조가 바흐의 〈골트베르크 변주곡〉을 모방하고 있다는 주장과 같은 맥락에서 백석과 김영랑, 김기림의 작품에 등장하는 '란'을 20세기 바흐의 재발견에 가장 큰 기여를 한 두 사람 중의 하나인 반다 란도프스카를 지칭한다고 주장한다. 그에 따르면 "그녀(란도프스카)는 1933년 11월 최초로 바흐의 〈골트베르크 변주곡〉을 녹음하여 EMI에서 음반을 [https://www.gramophone.co.uk/review/landowska-plays-bach-0 출시했다]."[32] '란'을 백석의 '란'으로만 국한하지 않고 통합적으로 해석하는 그는 백석 시의 "란이라는 이는 명정(明井)골에 산다는데 / (...) / 종백꽃 피는 철이 그 언제요"와 영랑 시의 "모란이 피기까지는 / 나는 아직 기둘리고 있을 테요 찬란한 슬품의 봄을"을 "아무개 란을 둘러싼 음모의 역사가 세상에 알려질 때까지 슬픔 속에서 기다리겠다는 의미[32]"로 해석해야 한다고 말한다.

6. 가족 관계

- 고조부: 백선거(白善居, 1741년 ~ 1808년)

- 고조모: 영산 신씨 신덕수(辛德秀)의 딸(1738년 ~ 1799년)

- 증조부: 백경주(白慶柱, 1781년 ~ 1848년)

- 증조모: 온양 방씨 방치정(方致正)의 딸(1783년 ~ 1831년)

- 조부: 백종지(白宗智, 1824년 ~ 1907년)

- 조모: 창녕 조씨 조낙건(曺洛建, 1805년 ~ 1882년?)의 딸(1828년 ~ 1868년) - 백종지의 첫번째 부인.

- 조모: 창녕 조씨 조덕흥(曺德興, 1822년 ~ 1890년?)의 딸(1853년 ~ 1921년) - 백종지의 두번째 부인.

- 부: 백영옥(白榮鈺, 1875년? ~ ?) - 일제강점기의 사진사. 자(字)는 용삼(龍三).[19]

- 모: 단양 이씨 이양실(李養實, 1848년 ~ 1926년)의 딸(1888년 ~ ?)[20]

- 본인: '''백석'''(白石, 1912년 ~ 1996년)

- 초배 부인: 우봉 이씨 이송저(李松姐, ? ~ 1937년) - 1935년 결혼, 1937년 사별(자녀 없음).

- 계배 부인: 결성 장씨 장정옥(張貞玉, ? ~ 1941년) - 1938년 재혼, 1941년 사별(자녀 없음).

- 삼취 부인: 남평 문씨 문경옥(文景玉, 1920년 ~ 1979년) - 1942년 세번째 결혼, 1947년 이혼(자녀 없음).

- 사취 부인: 수안 이씨 리윤희(李允姬, 1933년 ~ ) - 1957년 네번째 결혼. 리윤희는 첫번째 결혼, 백석은 네번째 결혼.

- 장남: 백화제(白華濟, 1963년 ~ )

- 장녀: 백지제(白志濟, 1968년 ~ )

- 차남: 백중축(白仲築, 1972년 ~ )

- 차녀: 백가제(白嘉濟, 1974년 ~ )

- 삼남: 백구(白坵, 1976년 ~ )

- 남동생: 백협행(白協行, 1918년 ~ ?)

- 남동생: 백상행(白祥行, 1921년 ~ ?)

- 여동생: 백현숙(白賢淑, 1925년 ~ ?)

7. 학력

참조

[1]

웹사이트

백석(白石)

http://encykorea.aks[...]

2020-07-02

[2]

뉴스

Top Ten Korean Modern Poets Selected

https://www.koreatim[...]

2020-02-13

[3]

서적

나는 문학이다

나무 이야기

2024-05-11

[4]

웹사이트

[정철훈의 백석을 찾아서] ② 등단 전후… 그리고 시집 '사슴'

http://m.kmib.co.kr/[...]

2012-01-13

[5]

웹사이트

Baek Seok

https://terms.naver.[...]

[6]

뉴스

시인 백석의 특별한 스승들

https://www.hankyung[...]

2020-05-31

[7]

웹사이트

KOLIS-NET 국가자료종합목록시스템 {{!}} KOLIS-NET 검색

http://www.nl.go.kr/[...]

2020-07-02

[8]

웹사이트

Baek Seok

https://terms.naver.[...]

[9]

뉴스

[EBS 북채널e] 1936년 2원짜리 백석 시집 '사슴', 2014년 7000만원 시집으로

https://www.queen.co[...]

2020-11-20

[10]

뉴스

백석의 '맥고모자'

http://news.chosun.c[...]

2020-05-31

[11]

뉴스

시인 백석과 기생 자야, 그리고 그들의 사랑

https://www.kbmaeil.[...]

2020-05-31

[12]

웹사이트

시인 백석, 1995년까지 생존

http://www.hani.co.k[...]

2012-02-05

[13]

서적

북한문학사전

[14]

웹사이트

스카이데일리, 박정희 구명 32세 육참총장 백선엽 ‘당나라 핏줄’

https://www.skyedail[...]

2016-08-10

[15]

웹사이트

백석

http://people.search[...]

2014

[16]

웹사이트

백석

http://terms.naver.c[...]

2014

[17]

웹사이트

http://www.47news.jp[...]

2017-10-11

[18]

문서

백영옥(父)의 아명(兒名)은 백시박(白時璞)이고, 후일에 백영삼(白榮三)·백영옥(白榮沃 → 白榮鈺)으로 거듭 개명(改名)했다.

[19]

문서

백시박(白時璞)이 본명이지만, 후일 세번씩이나 거듭 개명(改名)하여 백영삼(白榮三) → 백영옥(白榮沃 → 白榮鈺)이었다.

[20]

논문

2002

[21]

논문

2002

[22]

서적

호세 리살 시집 : 꽃 중의 꽃

http://www.nl.go.kr/[...]

동안

2018-01-31

[23]

서적

나를 울린 짧은 시 100편 : 백석과 함께하는 남.북한 시인 17인

https://www.goyangli[...]

동안

2018-08-15

[24]

서적

백석시전집

학영사

1995

[25]

서적

Paek Sŏk

https://www.worldcat[...]

Han'gilsa

2008

[26]

서적

Paek Sŏk p'yŏngjŏn

https://www.worldcat[...]

다산 책방, 다산 북스

2014

[27]

서적

Paek Sŏk si chŏnjip

https://www.worldcat[...]

Ch'angjaksa

1987

[28]

저널

백석 시의 연구 쟁점과 왜곡 사실 바로잡기

실천문학사

2004

[29]

서적

Na rŭl ullin tchalbŭn si 100-p'yŏn : Paek Sŏk kwa hamkke hanŭn Nam-Pukhan siin 17-in

https://www.worldcat[...]

동안

[30]

서적

한국 근대문학의 실증과 방법

소명출판

2004

[31]

웹인용

[정철훈의 백석을 찾아서] ③ 통영에 두고 온 사랑

http://news.kmib.co.[...]

2021-02-10

[32]

서적

백석과 함께하는 남·북한 시인 17인

동안

2018

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com