삼시

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

삼시는 인간의 몸 안에 살면서 건강을 해치고 죽음을 초래한다고 여겨지는 악귀 또는 벌레를 의미한다. 도교에서는 인체를 소우주로 보고 삼시 외에도 다양한 내부 정령들이 신체 각 부분에 거주하며 건강을 위협하거나 보호한다고 믿는다. 삼시 개념은 한나라 시대에 처음 언급되었으며, 이후 도교 문헌에서 동물 형상과 관료적 은유로 묘사되었다. 삼시는 상시, 중시, 하시로 분류되며, 각기 다른 부위에 거주하며 특정 질병과 욕망을 유발한다고 여겨졌다. 일본에서는 삼시 신앙이 고신 신앙으로 발전하여 경신일에 밤을 새우는 풍습이 생겨났다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 도교 - 양귀비 (당나라)

양귀비는 당 현종의 황귀비로서 뛰어난 미모와 재능으로 총애를 받았으나, 친족의 권력 남용과 안사의 난으로 비극적인 최후를 맞이한 중국 4대 미인 중 한 명이며, 그녀의 삶은 많은 예술 작품의 소재가 되었다. - 중의학 - 지압

지압은 손가락 등으로 인체의 특정 부위를 눌러 건강을 증진하는 대체의학 요법으로, 기의 흐름을 조절하고 음양의 균형을 맞추는 것을 목표로 하지만, 효과에 대한 과학적 근거는 부족하다는 비판도 있다. - 중의학 - 침술

침술은 폄석에서 유래한 침을 사용하여 경혈을 자극하는 고대 의술로, 통증 완화 등에 효과가 있는 것으로 알려져 있으나 과학적 근거 부족 논란이 있으며, 안전을 위해 멸균된 침 사용 및 숙련된 시술이 중요하다.

| 삼시 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 도교 생리학적 믿음 |

| 상세 내용 | |

| 내용 | 인체 내에 기생하며, 인간을 죽음으로 이끌고 천상의 신에게 그 사람의 죄를 보고한다고 여겨지는 세 마리의 시체 벌레. |

| 다른 이름 | 삼충 (三蟲) |

| 문화적 의미 | |

| 목적 | 삼시는 사람이 가능한 한 빨리 죽기를 바란다. 사람이 죽으면 삼시는 죄책감 없이 낙원에서 자유롭게 지낼 수 있다. |

| 행동 | 삼시는 사람이 잠자는 동안 하늘로 올라가 사람이 저지른 죄를 천상의 신에게 고발한다. 죄가 많을수록 그 사람은 더 빨리 벌을 받고 죽는다. |

| 날짜 | 삼시는 경신일에 천상으로 간다. |

| 예방 방법 | |

| 방법 | 삼시를 막기 위해, 도교 신자들은 경신일에 밤새 깨어 있는다. |

| 효과 | 이 의식은 삼시가 하늘에 올라가 죄를 보고하는 것을 막는다. |

2. 용어

중국어 sānshī|산시zho에서 유래한 말로, 삼(三, sān|산zho, 셋)과 시(尸 또는 屍, shī|시zho, 시체)가 합쳐진 단어이다. 문자 그대로는 "세 개의 시체"를 의미하지만, 실제 몸 안의 죽은 시체를 뜻하는 것이 아니라, 이 존재들이 궁극적으로 초래하는 죽음을 빗대어 표현하는 인과적 명칭이다. 영어로는 "Three Corpses"로 직역되기도 하지만, 그 의미를 살려 "Three Death-bringers"(세 명의 죽음을 가져오는 자), "three corpse-demons"(세 시체 악마) 등으로 번역하는 것이 더 정확하다.

삼시의 동의어로는 다음과 같은 것들이 있다.

- fúshī|푸시zho(伏尸): 숨겨진 시체

- shīchóng|시충zho(尸虫): 시체 벌레

- shīguǐ|시구이zho(尸鬼): 시체 귀신

특히 삼시를 팽(彭)이라는 성씨를 가진 존재로 언급할 때는 shīpéng|시펑zho(尸彭, 시체 팽) 또는 sānpéng|산펑zho(三彭, 세 명의 팽)이라고 부르기도 한다. 존칭으로 신(神)을 붙여 Sānshīshén|산시선zho(三尸神)이라고도 한다.

sānchóng|산충zho(三蟲 또는 三虫)은 "세 벌레"를 의미하며 삼시와 유사한 개념으로 쓰인다. 여기서 충(蟲 또는 虫, chóng|충zho)은 "곤충", "벌레" 등을 뜻한다. 영어로는 주로 "Three Worms"로 번역되며, "Three Pests"(세 해충)나 "Three Bugs"(세 버그)로 번역되기도 한다. 왕충(王充)의 『논형』(論衡)에서는 삼충을 사람의 창자를 먹는 존재로 묘사했다.

전통 중국 의학에서는 삼충을 질병을 일으키는 몸 안의 미생물이나 기생충을 총칭하는 용어로 사용하기도 했다. 예를 들어, 『주병원후총론』(諸病源候總論, 약 610년)에서는 삼충을 huichong|후이충zho(蛔蟲, 회충), chichong|치충zho(赤蟲, 적충), naochong|나오충zho(蟯蟲, 요충)의 세 가지 벌레를 합쳐 부르는 명칭으로 보았다. 이시진(李時珍)의 『본초강목』(本草綱目, 1578년)에서도 벌레(蟲)는 매우 종류가 많은 작은 유기체를 의미하며 이것이 삼충의 의미라고 설명했다. 『주병원후총론』은 또한 삼시(三尸) 또는 시충(屍蟲)이 인간의 몸 안에 처음부터 존재하며, 악마나 신령과 소통하고 외부의 사악한 기운을 불러들여 인간에게 고통을 준다고 설명했다.

문헌에 따라 삼시를 구체적인 이름이나 형태로 묘사하기도 한다.

- 갈홍(葛洪)이 기록한 도교 서적 『포박자』(抱朴子, 4세기경)에서는 삼시를 형체 없는 귀신의 일종으로 본다.

- 『자양진인내전』(紫陽真人內傳, 4세기)에서는 상단전의 Qīnggǔ|칭구zho(青古, 푸른 노인), 중단전의 Báigū|바이구zho(白姑, 흰 처녀), 하단전의 Xuèshī|쉐시zho(血尸, 피 묻은 시체)로 묘사한다.[4]

- 『주후비급방』(肘後備急方)에서는 삼시가 불러들이는 외부의 시귀(尸鬼)로 오시(五尸, 다섯 시체)를 언급하며, 종류는 다음과 같다.

- Fēishī|페이시zho(飛尸, 나는 시체)

- Dùnshī|둔시zho(遁尸, 숨은 시체)

- Fēngshī|펑시zho(風尸, 바람 시체)

- Chénshī|천시zho(沉尸, 가라앉는 시체)

- Shīzhù|시주zho(尸疰, 시체 주입/감염)

- 일본의 경신신앙 관련 문헌에서는 주문에 "팽후자(彭侯子)·팽상자(彭常子)·명아자(命兒子)"라는 이름이 등장하며[21], 삼시가 몸에서 나가지 못하게 하는 주문 속 "쇼케라(ショケラ)"는 요괴 쇼케라와 관련이 있는 것으로 여겨진다[22].

삼시를 제거하는 것을 소견(消遣, 쇼켄)이라고 한다[20].

3. 도교의 내부 신

도교 생리학에서는 인체를 소우주로 보며, 삼시 외에도 다양한 내부 신들이 존재한다고 여긴다. 內神|Nèishén중국어 "내부 신"과 身神|shēnshén중국어 "신체 신"은 신체의 여러 부분에 거주하는 신들을 통칭하는 용어이다. 이들은 심장, 간, 비장, 폐, 신장의 五臟|wǔzàng중국어 "오장", 쓸개, 위, 대장, 소장, 삼초, 방광의 六腑|liùfǔ중국어 "육부", 그리고 눈, 귀, 콧구멍, 입의 七竅|qīqiào중국어 "칠규" 등에 머문다고 생각되었다.

이러한 "신체 거주자"들은 건강을 위협하거나 보호하는 역할을 하며 서로 끊임없이 싸운다고 한다. 특히 상, 중, 하 단전(丹田)에는 삼시와 함께 그에 대응하는 수호신인 三一|sānyī중국어 "삼일"이 존재한다고 믿었다. 삼시는 때때로 악마나 인간의 모습으로 변신할 수 있다고 여겨졌다.

고대 중국에서는 영혼이 둘로 나뉜다고 믿는 영혼 이원론 사상이 있었다. 죽으면 하늘로 가는 魂|hún중국어 "혼"(양의 영혼)과 죽은 몸에 남아 땅으로 돌아가는 魄|pò중국어 "백"(음의 영혼)으로 구분된다. 일부 도교 전통에서는 사람의 몸에 세 개의 혼과 일곱 개의 백이 있다고 보았다. 혼은 선한 영혼으로 묘사되는 반면, 백은 "신체가 죽기를 갈망하며, 따라서 수행자의 죽음을 재촉하기 위해 장난을 친다"고 여겨졌다. 스트릭만(Strickmann)은 삼시가 바로 이 파괴적인 성향을 가진 백(魄) 영혼이 전문화되어 나타난 것이라고 설명한다.

그러나 그 본질이 (경박하고 변덕스러울지라도) 완전히 무해하고 그 경향이 모두 하늘로 향하는 ''hún''과 달리, 일곱 개의 ''p'o''는 땅을 갈망한다. 그들의 가장 강한 소원은 그들이 공유하는 습하고 축축한 지하 샘물로 다시 합류하는 것이며, 그들의 젖고 무거운 본성을 공유하며, 따라서 그들은 그들이 거주하는 제약적인 인체를 약화시키고 제거하려 한다. 따라서 밤에는, 그들의 주인이 잠자는 동안 (그리고 공중에 떠다니는 ''hún'' 영혼이 다른 잠자는 사람의 ''hún''과 어울리고 도박을 하며 꿈을 꾸게 하는 동안), ''p'o''는 지나가는 유령과 질병 악마를 불러들여 그들을 초청하여 잠자는 사람의 몸을 소유하고 그의 파멸을 위해 일하도록 한다. 일곱 개의 ''p'o'' 영혼의 이름은 그들의 해로운 기능을 암시하며, 한 초기 목록은 시체 개(屍狗), 숨겨진 똥(伏矢), 참새 성(雀陰), 탐욕스러운 내장(吞賊), 날아다니는 독(非毒), 제거해야 할 쓰레기(除穢), 썩은 폐(臭肺)로 시작한다.

삼시는 상시(上尸), 중시(中尸), 하시(下尸)의 세 종류가 있으며, 사람이 태어날 때부터 몸 안에 있다고 여겨진다. 『태상삼시중경』(太上三尸中經)에서는 삼시의 크기가 모두 2촌 정도이고 어린아이나 말과 비슷한 형상을 하고 있다고 설명하지만, 다른 문헌에서는 세 종류가 각각 다른 모습과 특징을 가진다고도 한다.

삼시가 병을 일으키거나 경신일에 몸 밖으로 나가 사람의 수명을 줄이려는 이유는, 사람이 죽어야만 자신들이 자유로워질 수 있기 때문이다. 4세기경 갈홍(葛洪)이 쓴 도교 서적인 『포박자』(抱朴子)에는 삼시가 형체 없는 귀신의 일종이며, 깃든 사람이 죽으면 자유롭게 활동하며 숭배받을 수 있게 되므로 항상 사람의 요절을 바란다고 기록되어 있다. 『운급칠첩』(雲笈七籤)에 실린 『태상삼시중경』에도 비슷한 내용이 있다. 사람이 죽으면 삼시는 자유롭게 돌아다니는 귀신(鬼)이 되기 때문에 인간의 빠른 죽음을 원한다는 것이다.

삼시를 몸에서 제거하는 것을 소견(消遣)이라고 한다[20].

도교는 인체를 우주와 동일시하는 관점을 중요하게 여겼다. 마스페로(Maspero)는 "중국인에게 인간과 세계는 전체적으로뿐만 아니라 모든 세부 사항에서도 절대적으로 동일하다."고 말한다. 예를 들어, 인간의 머리는 하늘처럼 둥글고, 발은 땅처럼 사각형이다. 오장은 오행에 해당하고, 24개의 척추는 24절기에, 365개의 경혈은 1년의 365일에 해당하며, 정맥과 동맥은 강과 하천에 비유된다.

『내경도』(內經圖)나 『수진도』(修眞圖)와 같은 후기 텍스트는 인체의 "내부 풍경"을 우주의 소우주로 묘사하여 내단(內丹) 수행자들이 자신의 개인적인 내부 정령을 시각화하는 데 도움을 준다. 신체 신은 신체 안팎으로 이동하지만, 그들의 장기적인 이탈은 질병이나 죽음을 초래할 수 있다. 따라서 수행자의 신체 내 시체 벌레(삼시)를 자세히 시각화하는 것은 그들을 제자리에 유지하고 건강과 장수를 증진하는 강력한 수단이다.

4. 역사적 기록과 변천

중국 고전에서 삼시(三尸) 또는 삼충(三蟲)에 대한 언급은 한나라(기원전 206년 – 서기 220년) 시대 문헌에서 처음 등장한다. 왕충(80년경)의 《논형》에서는 삼충을 사람의 창자를 파먹는 존재로 묘사하며, 이는 장내 기생충에 대한 초기 인식과 관련이 있을 수 있다.

진나라 시대 이후 도교 문헌, 특히 갈홍이 쓴 《포박자》(서기 320년경)에서 삼시에 대한 개념이 구체화되었다. 《포박자》에 따르면, 삼시는 사람의 몸 안에 살면서 경신일(庚申日)마다 하늘로 올라가 사명(司命, 생명을 관장하는 신)에게 그 사람의 죄를 보고하여 수명을 단축시키는 존재로 그려진다. 비록 형체는 없지만 혼령(魂靈)이나 귀신(鬼神)과 같은 영적인 존재로, 사람이 빨리 죽기를 바란다고 설명된다. 사람이 죽으면 삼시는 자유로운 귀신이 되어 제사를 받을 수 있기 때문이다. 또한 삼시는 몸이 약해지는 특정 시기(衰月危日|쇠월위일zho)를 틈타 질병을 유발한다고도 여겨졌다.

이후 도교 문헌에서는 삼시를 내쫓거나 활동을 억제하기 위한 다양한 방법, 예를 들어 특정 약물 복용, 벽곡(辟穀) 수행, 경신일에 잠을 자지 않고 밤을 새우는 수경신(守庚申) 등이 제시되었다. 갈홍의 또 다른 저작으로 알려진 《신선전》(3~4세기경)에서는 삼시가 악몽을 유발하며, 이는 몸 안의 신들과 삼시가 싸우기 때문이라고 설명한다.[1]

삼시 개념의 정확한 기원에 대해서는 여러 학설이 있으나, 대체로 서한 시대(기원전 206년 – 서기 9년)에 시작된 것으로 추정된다. 초기에는 《논형》에서처럼 실제 장내 기생충을 가리키는 의미였을 가능성이 높지만, 점차 도교 사상과 결합하면서 사람의 죄를 감시하고 죽음을 재촉하는 초자연적인 존재로 그 의미가 변화하고 발전한 것으로 보인다. 일부 학자들은 고대 중국인들이 사람의 배설물에서 기생충을 관찰한 경험이 삼시 개념의 형성에 영향을 미쳤을 가능성을 제기하기도 한다.

4. 1. 중국

중국에서 삼시(三尸)는 三尸|싼스zho, 삼충(三蟲)은 三蟲|싼충zho이라 부른다. 三|싼zho은 "셋" 또는 "여럿"을 의미하고, 尸|스zho는 "시체"나 제사에서 조상을 대신하는 사람을 뜻하며, 蟲|충zho은 "벌레"를 의미한다. 따라서 '삼시'는 문자 그대로 몸 안의 시체를 뜻하는 것이 아니라, 이 존재가 궁극적으로 죽음을 가져온다는 의미를 내포한다. 영어로는 "Three Corpses", "Three Death-bringers" 등으로 번역된다. 동의어로는 伏尸|푸스zho("숨겨진 시체"), 尸虫|스충zho("시체 벌레"), 尸鬼|스구이zho("시체 귀신") 등이 있으며, 세 시체를 특정하여 팽(彭)씨 삼형제로 부를 때는 尸彭|스펑zho 또는 三彭|싼펑zho이라고도 한다. 존칭으로는 三尸神|싼스선zho이라 부르기도 한다. '삼충'은 주로 "세 벌레"로 번역되며, 전통 중국 의학에서는 질병을 일으키는 미생물이나 회충, 적충(赤蟲), 요충 등을 통칭하는 용어로도 사용되었다.삼시와 삼충에 대한 언급은 한나라(기원전 206년 – 서기 220년) 시대 문헌에서 처음 나타나며, 진나라 이후 도교 문헌에서는 동물 형상이나 관료에 비유하여 묘사되기 시작했다. 삼시는 거의 모든 도교 종파에 알려진 개념으로, 초기 상청파의 《황정경》이나 《대동진경》 등에도 언급된다.

한나라 때 유향(기원전 1세기 후반)이 쓴 도교 성인 전기 모음집 《열선전》에는 주황(朱璜)이라는 인물이 스승 완구(阮丘)에게 받은 7가지 약물 처방으로 삼시를 내쫓았다는 기록이 처음 등장한다. 이 처방은 하루 9번씩 100일 동안 복용해야 했으며, 경신일(庚申日)에는 밤낮으로 깨어 있으면 불멸자가 될 수 있다는 내용도 함께 언급된다.

비슷한 시기 왕충(80년경)의 《논형》에서는 삼충(三蟲)을 거머리(蛭|질zho)에 비유하며, "거머리가 사람의 발을 먹듯, 삼충은 사람의 창자를 먹는다"고 하여 부패한 관리를 비판하는 데 사용했다.

삼시에 관한 가장 오래되고 상세한 기록은 진나라의 도교 학자 갈홍(서기 320년경)이 쓴 《포박자》 "내편"에 나온다. 이 책에서는 삼시가 사람 몸 안에 살면서 경신일마다 하늘로 올라가 사명(司命, 생명을 관장하는 신)에게 그 사람의 죄를 보고하여 수명을 깎는다고 한다. 또한 부뚜막신 역시 매월 마지막 날 밤에 하늘로 올라가 죄를 보고한다고 언급된다. 갈홍은 삼시가 비록 형체는 없지만 혼령(魂靈)이나 귀신(鬼神)과 같은 존재이며, 사람이 빨리 죽기를 바란다고 설명한다. 사람이 죽으면 삼시는 자유로운 귀신이 되어 제삿밥을 얻어먹을 수 있기 때문이다. 《포박자》는 삼시가 질병을 유발하며, 특히 몸이 약해지는 특정 시기(衰月危日|쇠월위일zho)를 틈타 악한 기운과 악마들을 불러들여 해를 입힌다고 설명한다. 갈홍은 삼시를 제거하기 위해 주사(진사)를 주성분으로 하는 외단(外丹) 연금술 영약을 복용하는 여러 방법을 제시한다. 이 영약들은 삼시뿐 아니라 몸 안의 모든 질병(백병, 百病)을 치료하고 심지어 불로장생하게 만든다고 여겨졌다. 《포박자》는 삼충(三蟲)을 삼시의 동의어로 사용하며, 구충(九蟲, 아홉 종류의 벌레)이라는 개념도 언급한다. 구충은 몸 안의 기생충을 통칭하는 용어로 보이며, 약용 옻칠이나 특정 영약을 통해 삼시와 구충을 함께 제거할 수 있다고 설명한다.

갈홍이 쓴 것으로 알려진 또 다른 책 《신선전》(3~4세기경)에는 전설적인 선인 한중(韓眾)의 가르침이 인용되어 있다. 이에 따르면 장수를 원하면 먼저 삼시를 내쫓아야 하며, 삼시가 몸 안에 있으면 악몽을 꾸게 되는데, 이는 몸 안의 신들과 삼시가 싸우기 때문이라고 한다.[1] 송나라 때 편찬된 도교 총서 《운급칠첩》(1029년경)에도 비슷한 내용이 실려 있다.[2] 곡기를 끊는 벽곡(辟穀) 수행이나 독성 영약을 복용하는 과정에서 나타나는 악몽 역시 삼시를 내쫓는 과정의 부작용으로 해석되기도 했다.

4세기경 상청파의 경전인 《자양진인내전》(紫陽眞人內傳)은 전설적인 선인 주의산(周義山)이 양희(楊羲)에게 전한 가르침을 담고 있다. 이 책은 삼시를 세 종류로 나누어 설명한다.

- 青古|청고zho("푸른 노인"): 상단전(머리)에 살며 눈, 귀, 코, 입의 질병과 탈모를 유발한다.

- 白姑|백고zho("흰 처녀"): 중단전(가슴)에 살며 심장 두근거림, 천식, 우울증을 일으킨다.

- 血尸|혈시zho("피 묻은 시체"): 하단전(배)에 살며 내장 통증, 뼈와 피부의 쇠약, 류머티즘 등을 유발한다.[4]

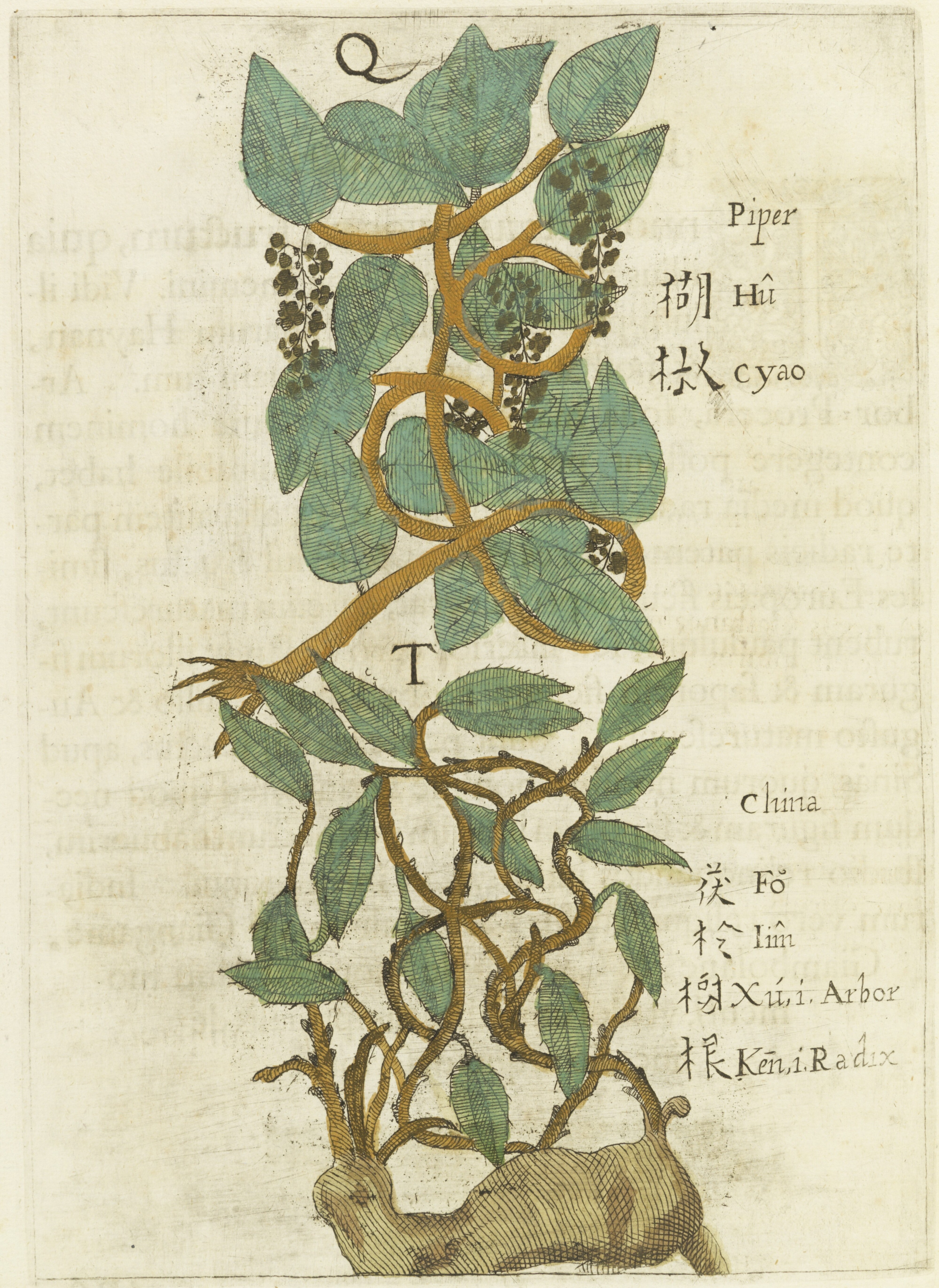

이 책에는 주의산이 삼시/삼충을 죽이기 위해 사용했다는 7가지 약재(삼 씨앗, 청미래덩굴, 지황, 초오, 차가버섯, 계피, 산초 뿌리)와 창포 뿌리로 만든 술을 이용한 약물 조제법이 상세히 기록되어 있다.[5]

영보파의 창시자 갈현(갈홍의 종조부)이 편집한 것으로 알려진 《태상령보오부서》(太上靈寶五符序, 약 400년)는 삼시 또는 벌레를 내쫓는 다양한 기술을 설명한다. 이 책에서는 삼충(三蟲)과 복시(伏尸, 숨겨진 시체)를 동의어로 사용하며, 이를 제거하기 위한 여러 처방을 제시한다. 주요 약재로는 미국자리공(商陸), 천문동, 황정, 복령 등이 언급되는데, 특히 미국자리공 뿌리는 독성이 있지만 구충제 효과가 있는 사포닌을 함유하고 있다. 한 처방에 따르면 미국자리공 뿌리로 만든 환약을 복용하면 삼시 또는 벌레가 분해되어 악취와 함께 대변으로 배출된다고 기록한다.[7] 이 외에도 복숭아 잎즙을 마시거나 특정 날짜에 손톱을 깎는 등의 방법도 소개되어 있다.

남북조 시대에 편찬된 《후한서》(445년경) 「방술열전」에는 삼시(또는 삼충) 제거와 관련된 일화가 두 차례 등장한다. 침술가 아선(阿善)은 화타의 방법을 따라 옻나무 잎을 오랫동안 복용하여 삼시를 제거하고 장수했다고 전해진다. 또 다른 이야기에서는 비장방이라는 인물이 도사 사원일에게 도를 배우던 중, 스승이 삼충이 든 배설물을 먹으라고 했으나 역겨워서 거부하는 바람에 결국 도를 완성하지 못했다는 이야기가 전해진다.[12] 이는 삼시를 제거하는 것이 선인이 되기 위한 중요한 과정임을 상징적으로 보여준다.

도홍경(456–536)이 편집한 상청파 자료 모음집 《진고》(약 499년)는 남녀 몸 안의 삼시가 서로를 욕망하며 교류한다고 설명한다. 특정 날짜(3월 9일, 6월 2일, 9월 6일, 12월 3일)에는 남녀가 서로 마주보는 것만으로도 삼시들이 눈을 통해 나와 서로 교감하며 해를 끼칠 수 있으므로, 이날에는 여자를 피해야 한다고 강조한다. 이는 단순히 음란함을 경계하는 것을 넘어, 삼시의 활동을 막기 위한 조치라고 설명한다.[13]

9세기경에 쓰인 것으로 추정되는 《제삼시구충보생경》(除三尸九蟲保生經)은 삼시와 구충에 대한 상세한 설명과 그림을 제공한다. 이 책은 삼시를 세 형제로 묘사하며 각각의 이름과 특징을 설명한다.

- 상시(上尸) 彭琚|팽거zho: 머리에 살며 두통, 시력 저하, 코막힘, 탈모, 치아 손실 등을 유발하고 정신을 혼미하게 만든다.

- 중시(中尸) 彭瓚|팽찬zho: 심장과 위장에 살며 오미(五味)를 탐하고 심장과 내장을 손상시키며 건망증, 우울증, 탈수 등을 일으킨다.

- 하시(下尸) 彭矯|팽교zho: 배와 다리에 살며 하복부의 기(氣)를 손상시키고 온갖 질병, 음란한 생각, 성욕 과잉, 공격성 등을 유발한다.[14]

이 책의 삽화는 상시를 학자나 관리 모습으로, 중시를 사자 비슷한 동물로, 하시는 말 다리에 뿔 달린 사람 머리 모습의 괴물로 묘사하고 있다.[15] 또한, 이 책은 삼시와는 별개로, 실제 장내 기생충 관찰에 기반한 것으로 보이는 구충(九蟲)에 대해 상세히 설명한다. 복충(伏蟲), 회충(蛔蟲), 촌백충(寸白蟲, 촌충으로 추정), 육충(肉蟲), 폐충(肺蟲), 위충(胃蟲), 격충(膈蟲), 적충(赤蟲), 교충(蹺蟲) 등 아홉 종류의 벌레가 각각 유발하는 증상을 설명한다.[16] 이 외에도 삼혼(三魂)에 대한 설명과 명상법, 몸 표면에 사는 미세한 벌레인 미충(微蟲)에 대해서도 언급한다.

전진교 경전인 《중황경》(中皇經, 9세기)은 벽곡 단식 수행이 삼충 문제를 일으킬 수 있다고 설명한다. 단식 초기에는 삼충의 방해로 우울감과 불안을 느끼기 쉽지만, 단식을 지속하면 위충(30일 후), 중충(60일 후), 하충(90일 후) 순서로 삼충이 박멸된다고 한다. 100일이 지나면 몸이 건강해지고 마음이 순수해져 오장(五臟)의 기운을 볼 수 있게 된다고 설명한다.

당나라에서 송나라 시대에 이르러 도교 내에서 삼시에 대한 전승은 거의 확립된 형태로 자리 잡게 된다.

삼시 개념의 정확한 기원은 불분명하지만, 학자들은 대체로 서한 시대(기원전 206년 – 서기 9년)에 시작된 것으로 추정한다. 초기에는 《논형》에서처럼 실제 장내 기생충을 의미했을 가능성이 높지만, 점차 《포박자》 등 후대 도교 문헌에서 죄를 고발하고 죽음을 재촉하는 초자연적인 존재라는 개념으로 발전했다. 일부 학자들은 고대 중국인들이 사람의 배설물에서 기생충을 관찰하면서 삼시 개념이 생겨났을 가능성을 제기한다.

4. 2. 한국

(내용 없음)4. 3. 일본

일본의 민속 신앙인 고신(庚申)은 도교의 삼시(三尸) 신앙에 신토와 불교 신앙이 결합된 독특한 형태를 띠며, 헤이안 시대부터 에도 시대까지 널리 행해졌다. 고신 신앙의 대표적인 행사인 '고신마치'(庚申待)는 60갑자의 경신(庚申)일에 사람들이 모여 밤을 새우는 의식이다. 이는 경신일 밤에 몸속의 삼시충이 잠든 사람의 몸을 빠져나가 하늘에 그 사람의 죄를 고해 바쳐 수명을 단축시킨다고 믿었기 때문에, 이를 막기 위해 밤새 깨어 기다리는 것이다. 고신 신앙은 종종 세 마리의 원숭이 상징과 함께 나타나기도 한다.삼시는 상시(上尸)·중시(中尸)·하시(下尸)의 3종류가 있으며, 인간이 태어날 때부터 몸 안에 살고 있다고 여겨진다. 『태상삼시중경』에서는 삼시의 크기가 모두 2촌 정도이며 어린아이나 말과 비슷한 형상을 하고 있다고 묘사하지만, 다른 문헌에서는 세 종류가 각각 다른 모습과 특징을 가진다고도 설명한다.

삼시가 병을 일으키거나 인간의 수명을 단축시키려는 이유는 몸속에 깃든 인간이 죽어야만 자유로워질 수 있기 때문이라고 설명된다. 갈홍이 4세기경 저술한 도교 서적인 『포박자』에는 삼시가 형체는 없지만 귀신의 일종이며, 몸속에 깃든 인간이 죽으면 자유롭게 활동하며 숭배받을 수 있게 되므로 항상 인간의 요절을 바란다고 기록되어 있다. 『운급칠첩』에 수록된 『태상삼시중경』에서도 삼시가 인간의 죽음을 바라는 이유를 유사하게 설명한다.

삼시를 몸에서 제거하거나 활동을 막기 위한 방법들도 전해진다. 삼시를 제거하는 것을 소견(消遣|쇼켄일본어)이라고 부른다.[20] 일본에서는 삼시를 피하기 위한 주문이 《대청경(大淸經)》을 근거로 하여 『경신연기』 등에 채택되어 널리 퍼졌다. 이 주문에는 "팽후자(彭侯子)·팽상자(彭常子)·명아자(命兒子)"라는 삼시의 이름으로 추정되는 구절이 등장한다.[21] 또한, 삼시가 몸 밖으로 나가지 못하게 하는 주문 노래에는 "시시충(尸々虫일본어)", "쇼케라(ショケラ일본어)", "쇼키라(ショキラ일본어)", "소쿄(ソキョ일본어)" 등의 구절이 보이며, 이는 두루마리 그림 등에 묘사된 요괴 쇼케라와 관련이 있는 것으로 여겨진다.[22]

일본의 경신대(庚申待, 고신마치)는 중국의 "수경신(守庚申)" 또는 "수경신회(守庚申会)"에서 유래한 것으로 보인다. 중국의 수경신은 불교와 결합하여 당나라 중기부터 말기에 걸쳐 퍼져나갔으며, 헤이안 시대 일본 귀족들이 행하던 경신대는 중국의 수경신과 상당히 유사한 형태였다.[25] 참고로 중국에서는 시간이 흐르면서 청나라 시대에 이르러서는 수경신 의식에서 삼시나 도교적 색채는 옅어지고 관음 신앙이 더 강조되는 경향을 보였다.[26]

5. 종류

삼시(三尸)는 일반적으로 상시(上尸), 중시(中尸), 하시(下尸)의 세 종류로 나뉜다. 9세기경의 도교 문헌인 《태상제삼시구충보생경》(太上除三尸九蟲保生經)에서는 이 세 존재를 각각 팽거(彭琚), 팽찬(彭瓚), 팽교(彭矯)라는 이름을 가진 형제로 묘사한다.[14] 이들은 모두 팽(彭)씨 성을 공유하기 때문에 삼팽(三彭)이라고도 불린다.

이들은 사람의 몸 안의 각기 다른 부위(머리, 배, 다리)에 기거하며 정신과 육체에 해로운 영향을 미치고, 인간의 수명을 단축시키려 하는 존재로 여겨졌다.[14] 《태상제삼시구충보생경》에서는 이 신화적인 삼시와, 회충이나 촌충과 같은 실제 장내 기생충에 대한 관찰에서 비롯된 것으로 보이는 구충(九蟲)을 구별하여 설명하기도 한다.[16] 각 삼시에 대한 자세한 설명은 아래와 같다.

5. 1. 상시(上尸)

상시(上尸)는 팽거(彭琚), 청고(青古), 아가(阿呵), 개동(蓋童) 등으로도 불린다. 색깔은 청색 또는 흑색이라고 한다.인간의 머리 속, 즉 뇌에 거주하며[14], 구체적으로는 상단전(上丹田) 내의 혼원궁(混元宮)에 산다고 한다.[4] 상시는 사람들의 니환단전(泥丸丹田), 즉 도교에서 여러 신들이 거주한다고 믿는 머리 중앙의 상부 에너지 중심을 공격한다고 여겨진다.[14]

상시는 목 위쪽의 병을 일으키거나, 대식(大食)을 좋아하게 만드는 존재로 생각되었다. 또한 다음과 같은 영향을 미친다고 전해진다.[4][14]

- 머리를 무겁게 함

- 눈을 멀게 하거나 차가운 눈물로 흐리게 함

- 귀를 먹게 함

- 대머리가 되게 함

- 이가 빠지게 함

- 코를 막거나 녹색 점액으로 채움

- 입냄새를 나게 함

- 얼굴을 쭈글쭈글하게 만듦

- 선한 사람, 부유한 사람, 반항적인 사람 모두를 악하고 더럽게 여기도록 만듦

9세기경의 문헌인 《태상제삼시구충보생경(太上除三尸九虫保生經)》에서는 상시를 도사(道士)의 모습[4] 또는 남성 학자나 부패한 관리의 모습으로 묘사하고 있다.[15]

5. 2. 중시(中尸)

중시(中尸)는 삼시(三尸) 중 하나로, 팽찬(彭瓚)이라는 이름을 가진다.[14] 일부 기록에서는 팽씨 성을 가진 팽질(彭瓚), 백고(白姑), 작자(作者), 팽후(彭候) 등의 다른 이름으로도 불린다고 한다.9세기경의 도교 경전인 《태상제삼시구충보생경》에 따르면, 중시는 사람의 심장과 위장에 거주하며, 심장 부근의 에너지 중심인 적궁(赤宮)을 공격한다고 한다.[14] 중시는 오미(五味)를 부패시키고 오색(五色)을 탐하는 성질이 있으며, 사람에게 다음과 같은 영향을 미친다고 여겨졌다.[14]

- 몸 안을 태우고 마음을 혼란스럽게 하며 건망증을 유발한다.

- 기(氣)가 조금만 부족해도 쉽게 지치고 쓰러지게 만든다.

- 이상한 것을 보게 하거나 우울증, 탈수 증상을 일으킨다.

- 입을 마르게 하고 눈이 하얗게 되며(백내장이나 실명 암시), 밤중에 이를 갈게 한다.

- 밤낮으로 사람을 괴롭혀 결국 모든 장기에 질병을 일으킨다.

또한, 중시는 사람이 보물이나 재화를 좋아하게 만드는 원인이 된다고도 전해진다.

《태상제삼시구충보생경》의 목판 삽화에서는 중시를 중국 사자를 닮은 짧은 다리의 네 발 달린 짐승 모습으로 묘사하고 있다.[15] 일부 기록에서는 중시의 색깔이 흰색 또는 청색, 황색이라고도 한다.

한편, 4세기경의 상청파 경전인 《자양진인내전》에서는 중단전(中丹田)에 거주하며 심장 두근거림, 천식, 우울증을 유발하는 백고(白姑) "흰 처녀"를 언급하는데, 이는 중시와 유사한 개념으로 볼 수 있다.[4]

5. 3. 하시(下尸)

하시(下尸)는 삼시 중 하나로, 팽교(彭矯)라고도 불린다.[14] 또한 혈고(血蠱), 혈시(血尸), 적구(赤口), 위세(委細), 하마(蝦蟆) 등의 다른 이름으로도 불린다.[16]9세기경 도교 경전인 《태상제삼시구충보생경》에 따르면, 하시(下尸)는 사람의 위장과 다리에 살면서[14] 하단전에 해당하는 기해(氣海)를 손상시키고 흩어지게 한다고 한다.[14] 이로 인해 온갖 병이 생기고, 해롭고 반항적인 생각을 하게 되며, 성욕을 탐하고 대담하며 열정적으로 변하고, 색욕에 중독되어 공격적이거나 파괴적인 행동을 하며 스스로를 통제하지 못하게 된다고 설명한다.[14] 또한, 다리 속에 있으면서 허리 아래의 병을 일으키고 음욕(淫慾)을 좋아하게 만든다고도 전해진다.[16]

한편, 4세기경 문헌인 《자양진인내전》에서는 하단전에 거주하는 '혈시(血尸)'를 언급하는데, 이는 내장을 뒤틀리게 하고, 뼈를 마르게 하며, 피부를 시들게 하고, 사지에 류머티즘을 일으킨다고 한다.[4]

《태상제삼시구충보생경》의 삽화에서는 하시(下尸)를 소의 머리에 사람의 다리를 한 모습으로 묘사하고 있다.[15]

참조

[1]

harvnb

[2]

harvnb

[3]

harvnb

[4]

harvnb

[5]

harvnb

[6]

harvnb

[7]

harvnb

[8]

harvnb

[9]

harvnb

[10]

harvnb

[11]

harvnb

[12]

harvnb

[13]

harvnb

[14]

harvnb

[15]

harvnb

[16]

harvnb

[17]

harvnb

[18]

Other

[19]

서적

道教

平凡社

[20]

서적

列仙伝・神仙伝

平凡社

[21]

Other

[22]

서적

鳥山石燕 画図百鬼夜行

国書刊行会

[23]

Other

[24]

Other

[25]

Other

[26]

Other

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com