원정기 문화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원정기 문화는 11세기 후반부터 12세기 후반까지 일본 헤이안 시대에 나타난 문화적 현상으로, 불교의 동향, 건축, 정원, 조각, 회화, 공예 등 다양한 분야에서 특징적인 변화를 보였다. 말법사상과 정토교의 유행, 아미타당 건축의 유행, 신불습합의 진전, 에마키모노와 장식경의 발달, 칠기, 도자기 등 공예 기술의 발전이 두드러졌다. 군기물, 설화집, 역사 이야기 등 문학 장르가 발전했으며, 와카와 가론 연구가 활발하게 이루어졌다. 또한, 예능 분야에서는 시라뵤시와 이마요가 유행했고, 학술적으로는 국어 연구, 역사 연구, 의식서 편찬 등이 이루어졌다. 복식에서는 귀족의 위엄을 강조하는 강장속이 나타나는 등, 원정기 문화는 헤이안 시대의 변화와 사회상을 반영하는 중요한 문화적 특징을 보여준다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원정 (군주제) - 고토바 천황

고토바 천황은 삼종신기 없이 즉위한 최초의 일본 천황으로, 상황으로서 강력한 왕권을 추구했지만 조큐의 난 실패 후 유배되었으며, 뛰어난 와카 시인이자 예술가로서 일본 문학에 큰 영향을 미쳤다. - 원정 (군주제) - 고시라카와 천황

고시라카와 천황은 토바 천황의 아들로 예상 외로 황위에 올라 다섯 천황의 재위 기간 동안 상황으로서 인세이를 펼치며 호겐의 난과 헤이지의 난, 겐페이 전쟁 등 격동의 시대를 관통한 인물이다. - 일본의 문화사 - 충견 하치코

충견 하치코는 주인이 사망한 후에도 10년간 시부야역 앞에서 주인을 기다린 아키타견으로, 그의 충성심은 '충견'의 상징이 되어 다양한 대중문화 작품으로 만들어졌고 현재 시부야역 앞에 동상이 세워져 있다. - 일본의 문화사 - 겐로쿠 문화

에도 시대 겐로쿠 연간에 상업 발달로 경제력을 갖춘 상인 계층이 주도하여 오사카와 교토를 중심으로 융성한 겐로쿠 문화는 새로운 세계관과 다양한 예술 분야에서 혁신적인 발전을 이룬 에도 시대를 대표하는 문화적 황금기이다. - 헤이안 시대의 문화 - 일본의 중고문학사

일본의 중고문학사는 헤이안 시대에 가나 문자의 발달과 함께 와카, 모노가타리, 일기 문학 등 일본 고유의 문학 장르가 발전하고 《고킨와카슈》, 《겐지 이야기》, 《마쿠라노소시》와 같은 대표적인 작품들이 창작되며 국풍 문화가 융성한 시기이다. - 헤이안 시대의 문화 - 36가선

36가선은 후지와라노 긴토가 선정한 36명의 일본 와카 시인들을 지칭하며, 개인적인 시적 취향과 당대 평가를 반영하여 간홍 5년에 완성되었고, 이후 다양한 형태로 확장되었다.

| 원정기 문화 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 시기 | 일본 헤이안 시대 후기 |

| 특징 | 귀족적 불교, 국풍 문화의 융성 |

| 주요 인물 | 시라카와 천황 도바 천황 고시라카와 천황 |

| 정치적 배경 | |

| 인세이 시작 | 시라카와 천황의 인세이 시작으로 정치적 안정 |

| 무사 세력 등장 | 무사 세력의 등장과 정치적 영향력 확대 |

| 문화적 특징 | |

| 불교 | 귀족 중심의 불교 성행, 정토교 신앙 확산 |

| 문학 | 겐지 이야기 등 모노가타리 문학 발전 이마요 등 새로운 가요 유행 |

| 미술 | 야마토에 양식 발전, 후지와라 불화 유행 사경, 공예 등 불교 미술 발전 |

| 건축 | 뵤도인 봉황당 등 사원 건축 발전 귀족들의 호사스러운 저택 건축 유행 |

| 주요 문화재 | |

| 건축 | 뵤도인 봉황당 주손지 곤지키도 |

| 불상 | 뵤도인 아미타여래상 고후쿠사 부동명왕상 |

| 회화 | 아미타내영도 헤이지 이야기 그림 두루마리 |

| 공예 | 병풍, 경전, 불구 등 다양한 공예품 제작 |

| 영향 | |

| 가마쿠라 시대 문화 | 가마쿠라 시대 문화에 영향 |

| 일본 문화 | 일본 문화의 중요한 기반 형성 |

2. 불교의 동향

2. 1. 말법사상의 확산과 정토교의 유행

불교에서는 석가의 입멸 이후를 정법·상법·말법의 3시대로 구분하고 있다. 말법사상이란, 이러한 시대구분에 근거한 불법 쇠퇴를 설하는 숙명적인 역사관으로, 헤이안 시대 중엽에는, 일본 불교에서 정법·상법 각 1천 년 설이 유력해져 에이쇼 7년 (1052년)이 말법의 초년으로 여겨졌다.[26]당시, 무사의 대두나 승병의 횡포, 공가 세력의 후퇴 등으로 인한 사회 불안, 천변지이·역병·화재 등의 자연재해를 경험한 사람들은, 분명하게 말법을 의식하게 되었고, 무상관이나 염세관이 자극되었다. 이러한 가운데, 그전까지의 견밀불교는 귀족에서 일반 민중까지 그 신앙을 넓혔으며, 호조지·홋쇼지 등의 대사원 건립이나 국가적인 법회가 성행했다.[27] 그 속에서 서방 극락정토로의 왕생을 바라는 정토교도 성행하여, 견밀불교와 상호 진전하며, 말법사상의 유행에 박차를 가했다.[28]

밀교는 염불에 의한 왕생을 설파했으며, 악인왕생론・여인성불론은 전수염불에 앞서 서민층까지 퍼져 있었다.[40][41] 천태종의 교학을 배운 호넨은 조안 5년 (1175년), 오로지 아미타불의 맹세를 믿고 "나무아미타불"이라고 염불을 외우면 죽은 뒤에는 평등하게 왕생할 수 있다는 전수염불의 가르침을 설파했고, 후에 정토종의 개조로 추앙받았다.

호넨의 가르침은 섭관가의 구조 겸실 등 중앙 귀족을 비롯해 지방의 무사나 서민에게까지 퍼졌다. 그 제자는 정토진종을 연 신란을 비롯하여 매우 많은 수에 이른다.[42]

2. 2. 경총(経塚) 조성의 보급

말법 시대가 다가오면서 석가모니 입멸 후 56억 7천만 년 후에 미륵보살이 지상에 내려와 중생을 구제한다는 미륵 신앙이 널리 퍼졌다. 미륵의 부활에 대비하여 경전을 매납하여 보존하려는 사람들의 마음은 곧 경총의 축조라는 행위를 낳았다.[29]현재 알려진 경총의 가장 오래된 예는 후지와라노 미치나가가 간코 4년(1007년)에 야마토국의 금봉산 산정상에 매납한 것이다. 구리로 만든 경통 겉면에 원문을 쓰고 그 안에 남지금자경을 넣었으며, 경통에 기년명이 있다. 이후 경총은 활발하게 만들어지기 시작하여, 11세기 후반부터 12세기 전반에 걸쳐 전국 각지에서 활발하게 축조되었다.[30] 처음에는 미륵 신앙에 기초한 불전 보존을 목적으로 했지만, 극락 왕생이나 현세 이익 등의 동기도 빠른 단계부터 복합적으로 작용했다. 경을 넣는 용기에는 구리 통 외에 도기로 만든 항아리나 옹기, 대나무로 만든 것, 돌로 만든 용기도 사용되었다. 구리 경통에는 원형 통 외에 육각형이나 팔각형 통도 있었고, 게다가 돌로 만든 외부 용기를 함께 사용하는 경우도 있었다.

2. 3. 상황(上皇)의 불교 보호 정책

시라카와, 도바, 고시라카와 3상황은 스스로 출가하여 법황이 되어 불교를 통해 권위를 높였다.[32] 시라카와 천황이 건립한 호쇼지를 시작으로 하는 육승사가 가모 강 동쪽 시라카와 땅에 잇따라 조영되었다. 낙남(洛南)의 도바에 다수 세워진 아미타당을 시작으로 수많은 당탑(堂塔)과 불상이 만들어져 성대한 법회를 열었으며, 종종 기이로 구마노 참배나 고야 참배를 반복했다.[32] 고시라카와 법황은 타이라노 키요모리와 함께 렌게왕인 본당을 지었고, 그 보장에는 고금동서의 보물과 전적을 보관했다.[33][34]2. 4. 사찰의 세속화

원정기에는 "남도 북령" 등 대사원이 불교 보호 정책에 편승하여 장원 영주로서 세속 권력화해 갔다. 대사원의 승려는 학문과 수행을 한 학려·학생(가쿠쇼)·대중(다이슈)·중도라고 불리는 층과 그 아래에 위치하여 절 안의 잡역 등에 종사한 당중이라고 불리는 사람들로 구성되어 있었다.。원정기에는 강소에 의해 자신의 요구를 관철하려는 상황조차 생겼지만, 그 무력은 당중이 담당했다.。또, "나라 법사"라고 칭해진 남도와 북령은 서로 격렬하게 대립했지만, 덴다이좌주를 둘러싸고 산몬파와 지몬파가 같은 덴다이종 안에서 그 지위를 다투었다. 에이호 원년(1081년) 이후에는 엔랴쿠지의 승병에 의한 온조지 소각 사건이 일어났다.이러한 사찰 권력의 세속화에 대해 사람들은 오히려 거기에서 말법을 느껴 내면적인 구제를 구하는 일도 많았다. 사찰에 속하지 않는 승려인 성의 가르침이 널리 보급되는 배경이 거기에 있었다.

2. 5. 신불습합(神仏習合)의 새로운 전개

불교에 의한 호국 사상이 널리 퍼지면서, 신은 부처의 화신이라는 본지수적설이 더욱 확산되었다. 가모 신사나 가스가 신사 등에 불탑이 세워진 것도 12세기의 일이었다.[36]후지와라 씨의 씨신인 가스가 신사는 신불습합의 진전에 따라 씨 사찰인 고후쿠지와 일체가 되어 갔다. 11세기 말부터 고후쿠지 승려들에 의한 강소가 빈번하게 이루어졌지만, 간지 7년(1093년) 이후, 가스가 신사의 신령을 옮긴 신목(사카키)을 받들고 상경하는 "신목 동좌"도 여러 번 행해졌다. 한편, 엔랴쿠지의 승병들이 히요시 신사의 가마를 받들고 강소하는 "가마 동좌"의 움직임은 가호 2년(1095년)에 시작되었다.[37]

수험도는 더욱 성행했다. 기이의 구마노 산잔을 비롯해, 야마토국의 가쓰라기 산·금봉산·오미네 산, 데와 국의 데와 산잔 등은 특히 그 중심으로서, 수험 활동의 장이 되었다.

2. 6. 성인(聖)들의 활약

말법 사상이 정토교 보급에 영향을 주었고, 기존 교단이나 사찰에서 벗어나 독자적인 활동을 펼친 성이나 둔세승이라고 불린 구도자들이 민중의 신앙을 얻었다.[38] 성(聖)은 사찰에서 학문을 숭상하는 학도와 달리, 사찰 경제를 지탱하는 선도의 입장에 있었으며, 별소를 활동 거점으로 삼는 경우가 많았다. 고야 성이 대표적인 예시이다. 성(聖)들은 산림 수행이나 제국 유행을 주로 하면서도 조사·조탑, 사경, 공양, 주종(鑄鐘), 가교(架橋)나 도로·항만 건설의 권진 등 다채로운 활동을 통해 민중의 존경과 지지를 받았다.[39]

3. 건축

3. 1. 아미타당(阿弥陀堂) 건축

정토교의 확산과 함께 아미타불을 안치하는 아미타당 건축이 전국적으로 유행했다.[43] 아미타당은 섭관 시대 이후 활발하게 지어졌으며, 일반적인 형식은 "일간사면당"이라 불리는 정방형 건물이다.[44] 중앙의 정방형 한 칸에 아미타여래를 안치하고 그 주위에 갓을 두르는 유형으로, 주손지 금색당을 비롯하여 시라미즈 아미타당, 후키지 대당 등 전국 각지에서 다수 만들어졌다.[43]주손지 곤지키도(이와테현 히라이즈미정)는 오슈 후지와라 씨 3대의 영화를 보여주는 정방형 삼간의 아미타당 건축으로, "광당"(히카리도)이라고도 불린다.[43] 후지와라 키요히라가 1124년에 창건했으며, 수미단 아래에는 키요히라, 모토히라, 히데히라의 미라화된 유해를 안치하고 있다.

시라미즈 아미타당(후쿠시마현 이와키시)은 토지의 호족 이와키 노리미치의 부인 도쿠니가 남편의 명복을 빌기 위해 1160년에 건립한 아미타당이다. 건축을 둘러싼 환경이 훌륭하며, 고고 자료로서의 가치도 높다.

후키지 대당(오이타현 분고타카다시)은 1158년경에 창건되었으며, 현존하는 규슈에서 가장 오래된 목조 건축물이다.[43] 당내에는 조장양의 아미타불이 안치되어 있고, 벽과 기둥에는 화려한 래영도가 그려져 있다.[45]

왕생극락원(교토시 사쿄구)은 후지와라 사네모토의 아내인 신뇨보니가 죽은 남편의 명복을 빌기 위해 1148년에 건립한 아미타당으로, 독특한 내부 공간을 가지고 있다.

조루리사 본당(교토시 키즈가와시)은 1107년에 건립된 구체당으로, 9체의 아미타여래상을 가로로 일렬로 배치하기 위해 가로로 긴 형태를 하고 있다.[47]

원정기에는 국풍 문화기에 중앙에서 꽃피운 아미타당 건축이 지방으로 전해져, 귀족 문화를 지방 재지 영주가 수용하고 소화했다. 이러한 배경으로 정토교의 확산, 그리고 지방 반란 진압을 위한 압령사 등의 지방 원정이 언급된다.

3. 2. 기타 불교 건축

경사면이나 절벽에 걸쳐 지어져, 바닥의 일부가 긴 기둥으로 지탱되는 건물을 현조(懸造)라고 부르며, 에도 시대 초기의 기요미즈데라 본당이 유명하지만, 이 특이한 형식이 생겨나기 위해서는 신불습합, 특히 산악 불교에서 태어난 수험도의 영향이 매우 크다. 원정기에는 삼불사 투입당이 특히 유명하다.[49] 주고쿠 산지로 이어지는 산토쿠산 산기슭의 암굴 내에 위치하며, 이전부터 수험도의 시조로 여겨지는 엔노 교자(엔의 행자)가, 공중에서 건축 자재를 던져 만들었다고 전승되어 왔기 때문에, '투입당'이라는 호칭이 있다. 당 안에는 수험에서 탄생한 일본 고유의 존상인 조우 겐겐을 모셨다.[50][51]렌게 왕인 본당(통칭 삼십삼간당)은 가로로 길며, 천 일체의 천수관음상을 안치한 것으로, 아미타당은 아니지만 대형화된 구체당 타입으로 간주할 수 있다.[48] 헤이지의 난 이후, 다이라노 키요모리는 고시라카와 상황의 신임을 얻어, 호주지 어소 근처에 렌게 왕인을 조영하고, 그 본당(삼십삼간당)에 천 일체의 천수관음상을 안치하는 동시에 보장에는 고금 동서의 보물을 납입했다. 여기에는, 많은 에마키의 제작이나 이마요의 수집 등 예능의 중심에 서 있던 고시라카와 법황의 방대한 컬렉션도 납입되어 있었다.

도마데라 본당(나라현 카츠라기시, 국보)은 도마데라 만다라당이라고도 한다. 엇걸이 지붕, 본 기와 지붕. 마룻대의 묵서명에서 에이랴쿠 2년(1161년)에 건조된 것으로 밝혀졌으며 '도마 만다라'를 모시고 있다.[52]

쓰루린지 태자당(효고현 가코가와시, 국보)은 쇼토쿠 태자 창건이라고 전해지는 덴다이종 사찰이며, 태자당은 당초 법화당으로 건조되었다. 보형조의 히와다부키로, 지붕 판자의 묵서에서 텐에이 3년(1112년)에 건조된 것으로 밝혀졌다.

헤이안 시대의 탑 건축에서는, 처음으로 보탑이나 대탑과 같은 신형식이 도입되었지만, 현존하는 유구는 층탑 형식뿐이다. 층탑 건축에서는, 종래에는 심주를 지하 또는 지상에 설치하고 있었지만, 조루리사 삼중탑・이치조지 삼중탑 이후의 삼중탑에서는, 심주는 모두 초층 천장 위의 보에서 서게 된다. 이것은 초층의 내부 공간을 넓게 사용하기 위한 것으로 생각된다.[53]

; 조루리사 삼중탑(교토부 키즈가와시, 국보)은 지쇼 2년(1178년)에 교토의 이치조 오미야에서 현재 위치로 옮겨진 것으로, 삼간 삼중탑파, 히와다부키이며, 본당과 연못을 사이에 두고 서 있다.

; 이치조지 삼중탑(효고현 가사이시, 국보)은 정점부의 복발의 명문에서 조안 원년(1171년)에 건조된 것으로 밝혀졌다. 심주가 초층의 천장 밑에서 멈추고, 판재 마루가 되는 그 위에는 중앙 1칸에 불단을 설치하고 있다.

3. 3. 신사 건축

현존하는 헤이안 시대 이전의 신사 건축으로는 우지가미 신사 본전이 있다.

우지가미 신사 본전은 나가레즈쿠리양식으로 지어졌으며, 건축재의 연륜 연대 측정 결과, 1060년경에 건조된 현존하는 가장 오래된 신사 건축으로 판명되었다.[54][55]

이쓰쿠시마 신사 사전 (히로시마현 하쓰카이치시, 국보)은 아키 국의 이치노미야이며, 이치키시마히메노미코토를 모시며, 항해의 수호신으로 여겨졌다. 다이라노 기요모리의 숭경을 받아 헤이시 일문의 씨신처럼 취급받았으며, 1164년에는 『헤이케노쿄』 전 33권이 납입되었다. 중심이 되는 건물은 료나가레즈쿠리 양식[56]의 사전은 후세에 재건된 것이지만, 헤이안 시대의 양식을 남기고 있다. 만조시에는 배전 아래까지 해수가 들어오는 특수한 건축 양식으로 다시 지어졌으며, 조수가 차면 사원과 도리이가 해상에 떠오르는 경관은 아름다워 국가의 특별 명승으로도 지정되어, "미야지마"라고도 칭해져 일본 3대 절경 중 하나로 유명하다. 1996년 세계 유산 중의 문화 유산으로 등록되었다.[57]

또한, 신사 건축 양식상 오늘날, 나가레즈쿠리와 함께 신사 본전의 보편적인 형식이 되고 있는 가스가즈쿠리가 나라 시대 말기에는 이미 성립했다고 보여진다.[58]

4. 정원

정원으로는 정토교의 확산과 함께 정토 정원이 유행하였다. 오슈 후지와라 씨 2대 당주인 후지와라 모토히라가 1150년부터 1156년에 걸쳐 대규모 가람을 건립한 것으로 알려진 모쓰지는, 후지와라 모토히라 부부 및 그 아들 히데히라에 의해 정비되어 당시의 규모는 주손지를 능가할 정도였다. 그러나, 1226년의 화재, 더 나아가 1573년에 병화로 소실되었다.

훌륭한 정토 정원을 오늘날에 전하고 있으며, 연못도 교각을 남겨두고 중도·정원석에 대해서는 옛 모습을 잘 보여주고 있으며, "곡수의 연"이 행해졌다고 하는 견수는 헤이안 시대의 유구로서는 일본 유일의 것으로 학술상의 가치도 높기 때문에, "모쓰지 정토 정원"으로 국가의 특별 사적 및 특별 명승으로 지정되어 있다. 모쓰지에 관해서는, 후지와라 모토히라가 본존인 약사여래상 제작을 막대한 예물로 교토에 거주하는 불사 운케이에게 의뢰했다는 것이 알려져 있으며, 그 훌륭한 솜씨에 경탄한 토바 법황이 오슈 하행을 금지했다는 일화도 남아 있다.

5. 조각

원정기 문화 시대 조각의 주류는 원파(원의 글자가 붙은 불사들이 이어진 데서 유래), 원파(원의 글자가 붙은 불사들이 많았던 데서 유래), 나라 불사(경파)의 세 파였다.[59] 원파와 원파는 주로 교토의 귀족층의 의뢰를 받아 불상을 제작했던 반면, 나라 불사는 지방의 의뢰에도 응했다.[60] 원정기 후기에는 불사가 불상에 제작자로서 자신의 이름을 명기하는 등 조상 명기의 관습도 나타났다.[61]

이 시대의 대표적인 조각상으로는 우스키 석불군(오이타현 우스키시, 국보)이 있다. 응회암에 새겨진 62체의 마애불이 계곡을 따라 4곳에 흩어져 있으며, 대다수가 11세기부터 12세기에 걸쳐 새겨진, 일본을 대표하는 석불군이다. 그 작풍으로 미루어 원파 불사가 제작한 것으로 추정된다.[62]

정 유리사 구체 아미타여래상 (교토부 기즈가와시, 국보)은 현존하는 유일한 구체불이며, 하품하생, 하품중생, 하품상생에서 상품상생에 이르기까지 아홉 개의 왕생의 단계가 있다는 "구품왕생"의 생각에서, 아홉 체의 여래를 모셨다.

그 외 이 시대의 대표작은 다음과 같다.

- 도쿄・오쿠라 집고관 보현보살 기상상 (국보)

- 교토・봉정사 천수관음 좌상, 부동명왕 이동자 입상, 비사문천 입상 (각 중요문화재) 구수 원년(1154년)

- 교토・대각사 오대명왕상 (중요문화재) 안원 2년(1176년) 명원 작

- 교토・법금강원 아미타여래 좌상 (중요문화재) 대치 5년(1130년)경

- 나라・흥복사 판각 십이신장 입상 (국보)

- 돗토리・다이센지 목조 아미타여래 및 양 협시상 (중요문화재) 천승 원년(1131년) 량원 작

- 중손사 일자금륜상 (이와테현 히라이즈미정, 중요문화재)

- 전승사 마키대당 불상 (오이타현 분고타카다시, 중요문화재)

- 연화왕원천수관음상 (교토시 히가시야마구, 중요문화재)

- 왕생극락원 아미타여래상・양협시상 (교토시 사쿄구, 국보)

- 원성사 대일여래 좌상 (나라현 나라시, 국보)

6. 회화

6. 1. 에마키모노(絵巻物)

회화에서는 이야기나 설화를 소재로 사서(詞書)(고토바가키)를 섞어가며 장면을 전개하는 에마키모노(絵巻物)라는 독자적인 수법이 고안되어 융성했다. 기본적으로 야마토에(大和絵)의 수법에 의해 그려진 그림과 사서를 번갈아 연결하여 이시동도법(異時同図法)에 의해 마치 영화를 보는 것처럼 차례차례 전개되는 화면의 연속은[64], 세계의 회화사에서도 다른 예가 거의 없는 매우 일본적인 형태이다.궁정 미술은 유탕적인 인(院)과 과사부정을 기조로 한 천황, 두 중심이 뒤섞여 전개되어 갔다[65]。 이 조류에 의해 세속화의 양식으로서 채색이 풍부한 회화와, 한편으로는 백묘의 소박한 회화도 만들어지게 된다[66][67]。 4대 에마키(絵巻)라고 불리는 『겐지모노가타리 에마키(源氏物語絵巻)』, 『시키산 엔기 에마키(信貴山縁起絵巻)』, 『반다이나곤 에마키(伴大納言絵巻)』, 『조수인물희화(鳥獣人物戯画)』는 이러한 인세이(院政)기의 문화 조류를 배경으로 탄생했다[68]。

- 『겐지모노가타리 에마키(源氏物語絵巻)』는 12세기 전반 무렵의 후지와라 타카요시(藤原隆能)의 필적으로 전해지는 헤이안 시대의 대표적인 에마키(絵巻)로, 20점이 현존하고 있다. 비스듬히 위에서 내려다본 부감 묘사가 많이 보이며, "후키누케 야타이(吹抜屋台)", "히키메 카기하나(引目鉤鼻)"의 수법이 사용되고 있다. 이야기의 삽화에 그치지 않고, 인물의 심의와 장면의 정취를 모두 그린 이야기 에마키의 걸작이다.

- 고시라카와 법황이 토키와 미츠나가(常盤光長)에게 명하여 12세기 후반에 완성시킨 『반다이나곤 에마키(伴大納言絵巻)』는[69], 오텐몬(応天門) 화재를 둘러싼 설화를 적절한 풍속 표현으로 그린 에마키(絵巻)이다. "반다이나곤(伴大納言)"은 오텐몬의 변에 관련된 9세기의 인물 반노 오토코(伴善男)를 가리키지만, 이 에마키는 당시 수도에서 일어난 실제 화재를 소재로 하고 있으며, 인세이(院政)의 무대가 된 교토의 모습이 묘사되어 있다. 연속적인 화면 구성과 동적인 표현이 뛰어나다.

- 12세기 후반의 작품으로 여겨지는 『시키산 엔기 에마키(信貴山縁起絵巻)』(나라현 이코마군, 쵸고손시지(朝護孫子寺) 소장)는 사찰의 창건에 얽힌 이야기를 에마키(絵巻)로 한 것으로, 시키산(信貴山) 중흥의 조로 여겨지는 묘렌이라는 성인의 이야기가 중심이 되고 있다. 야마자키 쵸자의 권, 엔기 카지(延喜加持)의 권, 아마노쿠니의 권으로 이루어진다. 묘렌이 "날아다니는 그릇의 법"에 의해 그릇을 날려 쵸자(長者)의 쌀 창고를 시키산(信貴山)까지 옮겨 사람들이 놀란 일화가 특히 알려져 있으며, 동적인 선묘로 서민들의 생활과 풍속이 그려져 야마토에(大和絵)의 특징을 잘 보여주고 있다[70]。

- 『지옥 소시(地獄草紙)』(도박본, 나라박본, 모두 국보), 『아귀 소시(餓鬼草紙)』(교박본, 도박본, 모두 국보), 『병 소시(病草紙)』(교박본=국보 외)는 각각 말법 사상에 근거하여 지옥의 모습이나 아귀의 모습, 굶주림과 병의 고통을 다룬 에마키(絵巻)이다. 불교에 따르면 사람은 죽으면 현세의 행위에 의해 천, 인, 아수라, 축생, 아귀, 지옥의 육도 중 하나를 윤회전생한다고 한다. 아귀도, 지옥도가 어떠한 것인가를 그린 에마키(絵巻)가 『아귀 소시(餓鬼草紙)』였고, 『지옥 소시(地獄草紙)』였다. 『병 소시(病草紙)』를 포함해 모두 12세기 후반의 작품이며, 역시 고시라카와의 궁정에서 탄생한 것이라고 한다[14]。

- 나라 국립 박물관 소장의 『벽사도(辟邪絵)』(헤키자에)는, 죄인이 아닌 귀신이 고통을 받는 에마키(絵巻)로 12세기 후반의 작품이다. 쇼키(鍾馗)나 우두천왕, 비사문천 등의 신들이 귀신을 벌하는 것으로, 거기에는 중국에서의 악마 쫓는 신앙의 영향이 있다. 한때는 그 무서운 묘사가 지옥을 그린 에마키(絵巻)라고 오랫동안 생각되어 왔다[73]。

『반다이나곤 에마키(伴大納言絵巻)』와 『시키산 엔기 에마키(信貴山縁起絵巻)』 두 에마키(絵巻)는 도쿄(都)의 서민들의 생활을 생생하게 그려내고 있으며, 시대의 공기를 잘 보여주고 있다[74]。

- 『조수 희화(鳥獣人物戯画)』 전 4권은, 교토시 우쿄구의 코잔지(高山寺)에 전해지는 에마키(絵巻)로, 전편 사서가 없는 백묘화이며, 그중 갑권과 을권은 개구리, 토끼, 원숭이, 여우 등의 동물을 의인화하여 그려, 경묘한 필치로 말법의 세상을 풍자한 이색적인 에마키(絵巻)이다. 토바 소죠 가쿠유(鳥羽僧正覚猷)의 필적으로 전해져 왔지만, 작풍의 상이함으로 여러 인물에 의해 12세기 중엽부터 13세기 전엽에 걸쳐 제작된 것으로 보인다. "일본 최고(最古)의 만화"로 평가되기도 한다.

- 『키비 대신 입당 에마키(吉備大臣入唐絵巻)』는, 현재는 미국의 보스턴 미술관에 소장되어 있지만, 그 성립은 헤이안 시대 후반의 12세기 후반으로 여겨지며[75], 고시라카와 인(後白河院) 아래에서 제작된 에마키(絵巻) 중 하나로 여겨지고 있다[76]。

헤이안 후기에 유행한 문자와 그림을 조합한 장식적 그림 무늬의 일종에 아시데에(芦手絵)(갈대 그림)가 있다.

6. 2. 장식경(装飾経)

원정기에는 정토교의 확산과 말법사상의 영향으로 사람들은 극락왕생을 바라며 화려한 장식경을 앞다투어 만들었다.[78][79][80][81] 이 시대의 대표작으로는 다이지 원년(1126년)에 후지와라노 기요히라가 발원하여 제작한 『감지 금은니 일체경(감지 금은자 교서 일체경)』과 헤이시 일문이 이쓰쿠시마 신사에 봉납한 『헤이케 납경』이 있다.『헤이케 납경』은 초겐 2년(1164년)에 다이라노 기요모리·시게모리 등이 헤이시 일족의 역수를 위해 아키의 이쓰쿠시마 신사에 봉납한 33권의 장식경이다. 일족이 분담하여 봉납했으며, 각 권마다 수정에 금은 투조의 쇠붙이를 사용한 축수나 금은 사금(스나고)・절박(키리하쿠) 등을 다용한 료시, 또는 끈 등에 당시의 공예 기술을 전하고 있다. 또한 금은으로 채색된 표지와 견내에는 당화나 야마토에의 기법으로 장식화가 그려져 있다. 경전의 내역은 『법화경』 28권, 개결경(『무량수경』, 『관보현경』) 2권, 『아미타경』 1권, 『반야심경』 1권, 다이라노 기요모리 친필의 원문 1권이며, 더욱이 경상・당궤를 동반한다. 헤이시의 귀족적인 일면을 나타내는 유물이라는 평가도 있다.

『감지 금은니 일체경(감지 금은자 교서 일체경)』은 감지에 은으로 그어놓은 선을 긋고 금니와 은니로 한 행마다 교대로 경문을 쓴 장식경이다. 후지와라노 기요히라의 발원에 의해 서사된 「주손지경」이라고 불리는 경권 중 하나로, 영구 5년(1117년)부터 8년에 걸쳐 완성되었다. 견내에는 금은니로 석가 설법도나 경의를 나타내고 있다. 「일체경」은 불교에서의 전 경전(대장경)을 의미하며, 원래는 5,300권 전후에 달했을 것으로 생각되지만, 그 대부분은 아즈치모모야마 시대에 고야산으로 옮겨졌고, 현재는 15권만이 주손지에, 4,296권이 고야산 곤고부지에 각각 전해지고 있다.

「선면고사경(선면법화경 책자)」은 12세기 말엽에 유행한 장식경 중 하나로, 자연과 풍속을 그린 부채꼴의 종이(선면형 료시)에 법화경을 필사한 것이다. 오사카시의 시텐노지나 도쿄 국립 박물관 등에 소장되어 있다. 중앙에서 접어 부채꼴 반쪽 표지가 앞뒤에 붙어 있다. 그 밑그림에는 교토에서의 민중의 생활이 야마토에의 기법으로 생생하게 그려져 있다.

『구노지경』은 현존하는 가장 오래된 일품경(법화경 28품을 한 권씩 서사한 것)으로, 시즈오카시의 구노지(현재는 뎃슈지)에 전래된 것이다. 에이지 2년(1142년) 다이켄몬인의 출가가 발원의 계기라고 추정된다. 결연자에는 도바 상황이나 다이켄몬인, 비후쿠몬인을 비롯하여 측근과 뇨보 등이 더해져, 역수 공양을 위해 결연 서사되었다. 원래는 법화경 28품에 개교와 결경을 더한 30권, 혹은 더 나아가 『아미타경』 『반야심경』을 더한 32권본이었다고 추정된다. 뎃슈지에는 그 중 17권 분이 전해지고 있으며, 그 외에 고토 미술관에 2권(중요문화재), 도쿄 국립 박물관에 3권(중요문화재), 개인에 4권(국보)의 총 26권이 현존하고 있다.

6. 3. 불교 회화

인세이 시대에는 섬세하고 풍부한 색채를 띠는 불교 회화가 다수 그려졌다.[88][89] 묘사가 섬세하고 풍부한 색채를 띠는 경향이 있으며, 절금(끊어 붙이기)을 비롯한 다양한 공예 기법을 사용하거나, 금니·은니를 뿌린 것이 많아, 매우 장식적인 표현으로 그려진 것이 적지 않다는 점이 특징이다.[89] 당송(唐宋)의 회화나 전대의 밀교 회화의 흐름을 계승한 것도 많다.[89] 정토교의 융성을 반영하여 아미타여래의 래영을 그린 '래영도'도 널리 퍼졌다.[90]대표적인 작품으로는 도쿄 국립 박물관 소장의 『공작명왕상』(국보)이 있는데, 12세기 중엽의 작품으로 완만한 곡선과 우미한 색채, 정교한 절금 문양으로 알려져 있다. 교토 국립 박물관 소장의 『석가금관출현도』(국보)는 11세기 후반의 작품으로, 석가가 입멸하여 금의 관에 안치된 후, 슬퍼하는 마야 부인을 위해 석가가 관 뚜껑을 열고 부활하여 설법하는 장면을 그린 것이다.[96] 채색에 의해 음영이 표현되고, 화면이 구심적이며, 게다가 역동적으로 깊이 있게 구성되어, 매우 표현력이 풍부하다.[97]

고야산 영보관에 보관되어 있는 고야산 유시 하치만강 십팔개원 『아미타성중래영도』(국보)는 12세기 후반에 제작된 걸작으로 손꼽힌다. 아미타여래와 29체의 보살이 대형 화면에 가득 펼쳐져 있으며, 모두 정면을 바라보는 좌상으로 그려진다. 중앙의 아미타여래는 특히 크며, 육신 부분에 금니, 의복 부분에는 절금 문양이 시문되어 있으며, 전체가 금색으로 빛나고 있다.

그 밖에 이 시대의 대표작으로는 도쿄 국립 박물관 보현보살상(국보), 도쿄 국립 박물관 허공장보살상(국보) 등이 있다.

7. 공예

7. 1. 도자기

12세기는 일본 도자사에서 큰 변화가 일어난 시기이다. 율령 체제와 연동해 온 오와리국의 자도기 생산지 사나게 가마는 11세기 이후 구매층을 지배자층에서 서민층으로 மாற்ற அமை면서, 실용적인 무유의 산차완 생산을 시작했다.[98] 사나게 가마는 주변 지역으로 확산되었고, 그 중에서도 12세기 전반 지타반도의 도코나메야키와 아쓰미반도의 아쓰미야키, 나고야시의 히가시야마 가마가 나타나 대량의 산차완 외에 점토 끈을 감아 올려 성형하는 대형 항아리를 생산하기 시작했으며, 이는 도호쿠 지방 북부에서 규슈 지방에 이르는 넓은 범위에 유통되었다.[99]토코나메에서는 삼근문 항아리가 특징인 반면, 아쓰미에서는 헤라에 의한 각종 선 조각 문양이 특징이며, 가와사키시 미나미카세에서 출토된 '자연유 추초문 항아리'(게이오기주쿠 대학 소장)는 국보로 지정되어 있다. 이들은 모두 분염주를 동반하는 굴가마에서 제작되었으며, 분염주는 일본인의 고안에 의한 것이다.[100][101]

스에키 계통에서는 노토국에서 스즈야키가 12세기 전반에 나타났으며, 그 제품은 홋카이도에서 교토부에 걸쳐 주로 동해 연안부에 유통된다.[102] 초기 스즈야키에서는 종래의 물레 성형을 중시하면서도, 동부에서 어깨부에 걸쳐서는 점토 끈 감아 올리기로 물레 성형의 입구부와 접합하는 기법이 채용되었다. 소성 시 균열을 방지하기 위해 두드리는 도구가 고안되었으며, 특히 내면에는 두드려서 다지는 문양이 많이 남아있다.[103]

이 외에도 오바타 가마(아키타현), 센야치 가마・신루 가마(야마가타현), 이이자카 가마(후쿠시마현), 가나이 가마(군마현), 간다시 가마・우오즈미 가마(효고현), 가메야마 가마(오카야마현), 십병산 가마(가가와현), 가바반조 가마(구마모토현) 등 스에키 계 가마가 있으며, 모두 분염주를 동반하지 않는 굴가마에서 항아리, 바치를 비롯하여 서민을 위한 무유의 생활용품이 다수 제작되었다.[104][105][106][107][108][109][110]

도카이계 도자기에서도 12세기 전반에는 미야기현이시노마키시에 미즈누마 가마, 효고현니시와키시에 료쿠후다이 가마가 축조되었으며, 12세기 말엽에는 토코나메야키의 기술을 받아 후쿠이현니오군에치젠정에서 에치젠야키의 생산이 시작되었다.[111][112][113][114] 이후 13세기에 걸쳐 시가라키야키, 탄바야키 등 토코나메의 영향을 받아 개요되어, 중세 도자기 시대가 시작되었다.[115][116]

7. 2. 칠기(漆器)

칠기는 마키에(蒔絵) 기법을 사용하여 발달하였다. 도쿄 국립박물관에 소장되어 있는 국보 『가타와구루마 마키에 라덴 테바코(片輪車蒔絵螺鈿手箱)』는 헤이안 시대의 공예를 대표하는 마키에 명품이다.[117] 표면은 금, 청금의 토기다시 마키에(研出蒔絵)와 나전칠기를 사용하여 흐르는 물에 반쯤 잠긴 다수의 수레바퀴를 그렸고, 내면에는 금과 은의 토기다시 마키에로 초화(草花)와 비조(飛鳥)를 그렸다. 테바코라고 불리고 있지만, 당시에는 장식 경전을 수납하는 경상으로 만들어졌을 가능성이 높다고 여겨진다.[117]

오사카부 가와치나가노시의 곤고지 소장 『노변작 마키에 테바코』는 12세기 작품으로, 중요문화재로 지정되어 있다.[118] 어미 참새가 새끼에게 먹이를 주는 모습과 잡초를 그리는 것은 송나라 그림의 영향을 받은 것으로 보인다.[118]

대형 칠기로는 『주손지 곤지키도 수미단』이 알려져 있다. 흑칠에 금 마키에와 나전을 시공한 단으로, 테두리와 묶음은 금동의 얇은 판으로 덮여 있으며, 격자 사이에는 전설의 새인 봉황 등의 장식이 되어 있다. 단상에는 아미타 삼존·육지장·이천이 안치되어 있고 단 아래에는 오슈 후지와라 씨 3대의 유해가 안치되어 있다.

7. 3. 기타 공예

신불습합 사상을 보여주는 『금동 석가여래상 어정체』(중요문화재)는 헤이안 시대의 현불의 대표작으로 불리는 명품이다. 주손지 금색당 내진 난간에 걸려 있는 『금동 화만』(국보)은 일본 화만 중에서도 최고 걸작으로 불린다.아키타현다이센시 토요카와의 수신사 소장 『선각 천수관음 등 경상』은 11세기에 거울면에 선각이 시문된 것으로 보이는 동경이다. 거울면에 끌로 천수관음의 입상과 시립하는 권속을 새기고, 뒷면에는 중앙에 보상화문, 사방에 나비와 새를 배치한 도안의 팔릉경이며, 국보로 지정되어 있다.

하구로산의 통칭 "거울 연못"에서는 헤이안 시대 말기부터 에도 시대까지 600면에 달하는 거울이 출토되었는데, 이는 "하구로경"으로 총칭되며 왜경 연구에 중요한 자료이다. 이쓰쿠시마 신사의 사보로 전해진 "금은 장운룡문 동제 경상"은 12세기 후반의 작품으로, 국보로 지정되어 있다.

당시 귀족들은 호화로운 조형물을 경쟁적으로 장식했으며, 가스가 대사에 12세기 제작의 "금학 및 은수지" "은학 및 기형"이 전해지며, 국보로 지정되어 있다. 접는 부채는 일본에서 발명되었으며, 히오기 특히 채색 히오기가 각지에 전해지고 있다. 이쓰쿠시마 신사 소장의 12세기 후반의 채색 히오기는 국보, 시마네현마쓰에시의 사타 신사 소장의 12세기의 것은 중요문화재로 지정되어 있다. 이들 부채는 일송 무역에서의 일본의 중요한 수출품 중 하나였다.

도검과 갑주도 활발하게 만들어졌으며, 오야마즈미 신사 소장의 미나모토노 요시쓰네 봉납으로 전해지는 "적실위갑"(아카이토오도시요로이), 미나모토노 요리토모 봉납으로 전해지는 "자릉위갑"은 국보, 미나모토노 요시나카 봉납으로 전해지는 "훈자위위동환"은 중요문화재로 지정되어 있다.

8. 서도(書道)

덴에이 3년(1112년) 전후에 제작된 서본원사본 삼십육인 가집(국보)은 찢어 붙이기, 금은 박, 사금, 먹물 흘리기 등 다양한 지료 장식을 한 화려한 책자에 삼십육가선의 와카를 흩어 쓴 것이다.[122] 약 20종류의 와요(和様) 필적이 확인되었으며, 10세기부터 12세기 전반은 와요 서예와 가나(仮名) 서예가 완성된 시기라고 한다.[123]

겐에이 3년 (1120년)의 오서(奥書)를 가지고 있는 겐에이본 (국보)은 고금와카집의 완본이다.[124] 만엽집에는 겐랴쿠 원년 (1184년)에 교합의 오서가 있는 겐랴쿠 교정본(국보) 등이 있지만, 전권이 갖춰져 있지 않다.[125] 겐에이 3년 전후에 서사된 것으로 여겨진다.[126]

선면 고사경 또한 이색적인 서적 자료이며, 와요의 필사자 수 명의 필적이 확인되고 있다.

9. 문학

9. 1. 군기물(軍記物)

무사의 활약을 그린 군기물이 등장했으며, 승평·천경의 난에서의 다이라노 마사카도의 동국에서의 반란을 그린 『장문기』[132], 전9년의 역의 경과를 기록한 『육오화기』[132]는 모두 동국의 전쟁을 소재로 한 것으로, 지방 무사의 모습이 문학적으로 묘사되어 있어 군기물의 선구로서 문학사상 의의가 크다.[133]9. 2. 설화집(説話集)

원정기에 들어서면서 설화를 모아 설화집을 편찬하는 문학 행위가 유행했다[134]。천축(인도)・진단(중국)・본조(일본)의 3국에 걸친 고금의 불교 설화나 세속 설화 1000여 편을 집대성한 것이 『고금이야기집』이다. 서명은, 각 이야기의 시작이 "지금은 옛날"로 시작되는 것에 유래한다[135]。12세기 초에 가타카나가 섞인 화한혼효문체로 쓰여졌으며, 작가 혹은 편찬자는 불명[20]。특히 그 "본조부 세속편"에서는 전환기를 억척스럽게 살아가는 무사나 민중(게스)의 생활이 생생하게 묘사되어 있으며, 지방이나 다양한 직능인에 관심을 가진 원정기적 특징이 보인다[20]。아쿠타가와 류노스케의 작품을 비롯한 근대 일본 문학에도 다수 소재를 제공하고 있다는 점으로도 알려져 있다.

설화에는 불교 설화, 세속 설화 외에 귀족 사회의 유직고실이나 궁정의 뒷이야기를 이야기하는 것이 있으며, 귀족 설화라고 불린다[136]。그 대표적인 예로 고산조 천황, 시라카와 상황을 섬긴 오에노 마사후사가 이야기하고, 후지와라노 사네카네가 필기한 『강담초』가 있다[137]。원정기에는 이와 같은 문견류가 증가했다[138]。

이후에도 1134년 필사본인, 불교 설화를 모아 설법의 재료로 삼은 『타몬슈』[139], 12세기 전반(12세기 말부터 13세기 초기에 성립되었다는 설도 있음)의 『고본설화집』[140], 1179년 이후에 다이라노 야스요리(쇼조)에 의해 저술된 『보물집』등의 설화집이 성립되어[141], 설화 문학의 큰 흐름은 다음 세대에 계승되어 간다。

9. 3. 역사 이야기

사회가 변화하면서 귀족들은 현실 생활에서 소재를 찾기 어려워졌고, 『겐지 이야기』 이후 이를 능가하는 창작 이야기는 없었다. 시대가 전환기를 맞이하면서 역사를 냉정하게 바라보는 시각이 길러져 『에이가 이야기』나 『오오카가미』 등의 역사 이야기가 나타났다.11세기의 아카조메 에몬이 지은 것으로 전해지는 『에이가 이야기(영화 이야기)』 정편(권1-30)은 육국사와 같은 중국풍의 정사와는 달리, 일본 고유의 이야기 형식을 취해 역사를 정리한 것이다. 후지와라노 미치나가의 일생을 그리며, 섭관 시대에 옛 좋은 시대를 발견하고 있으며, 전체적으로 사실을 열거하는 서술에 그치고, 역사적 비판 정신은 부족하다. 그러나 과거의 영광을 그리워하면서도, 역사를 다룬 책으로 처음으로 가나로 쓰여졌으며, 편년체로 쓰여졌고, 인물의 용모 묘사, 연중 행사, 의식, 복식, 물기에 관한 기술 등은 뛰어난 역사 자료가 되었다. 간지 6년 (1092년)에는 『에이가 이야기』의 속편(권31-40)이 집필되었으며, 필자는 데와노벤으로 여겨지고 있다.

『오오카가미』는 190세의 오오야케 요츠기, 180세의 나츠야마 시게키 두 노인의 대화를, 30세 정도의 사무라이가 필기하는 형태로 전개된다. 오오야케 요츠기에 연유하여 『요츠기 이야기』라고도 불린다. 몬토쿠 천황부터 고이치조 천황의 만주 2년 (1025년)에 이르는 14대의 역사를 기전체로 서술하고, 희곡풍으로 구성하고 있으며, 12세기 초에 성립된 것으로 보인다. 후지와라 씨 전성 시대를 회고하면서도 후지와라 씨의 영화를 객관적으로 서술하고, 귀족 사회를 반성하는 시각이 엿보인다. 좌담이나 문답을 채택하여 서술하는 등, 지금까지의 역사서에는 없는 참신함이 보이며, 그 날카로운 서술은 후세의 역사 서술에 강한 영향을 미쳤다.

『오오카가미』의 뒤를 이은 『이마카가미』는, 오오카가미를 형식・사상적으로 계승하여 가오 2년 (1170년)부터 쇼안 연간 초에 성립되었다고 추정된다. 고이치조 천황부터 안토쿠 천황까지 13대 145년간을 다루며, 『속요츠기』라고도 불리며, 이른바 사경 (거울물)의 두 번째에 해당한다. 필자는 후지와라노 타메츠네 (자쿠쵸)로 여겨진다. 원정 정치의 실태, 귀족 사회의 예능・문예의 모습, 왕조에서의 남녀의 사랑 등, 귀족의 일상 장면에 중점이 놓여, 회고 취미・예술 지상주의적인 것으로 여겨진다. 또한 역사 기술은 정확한 한편, 국내의 정치나 경제, 민중, 전란의 동향에 대해서는 관심이 낮다.

9. 4. 이야기 문학

원정기 시대의 이야기 문학은 『겐지 이야기』의 압도적인 평가와 영향 아래에서 생겨났다.[147] 이야기를 쓰려고 했던 많은 작가들은 『겐지 이야기』의 애독자이기도 했다. 그중 한 명이 『사라시나 일기』의 작가 스가와라노 타카스에의 딸이었으며, 어물본 『사라시나 일기』에 후지와라노 사다이에가 붙인 맺음글에는 『하마마츠 추나곤 이야기』, 『요와의 네자메』도 그녀의 작품으로 쓰여져 있다.[148][149] 『겐지』에서 강하게 영향을 받은 이야기는 의고 이야기라고 불리지만, 『겐지 이야기』의 모방이라는 평가를 받기도 하지만, 각각 고유한 주제와 새로운 경향을 보이며 『겐지 이야기』의 상대화를 도모하고 있다는 평가도 있으며, 최근 재평가가 진행되고 있다.[150][151]

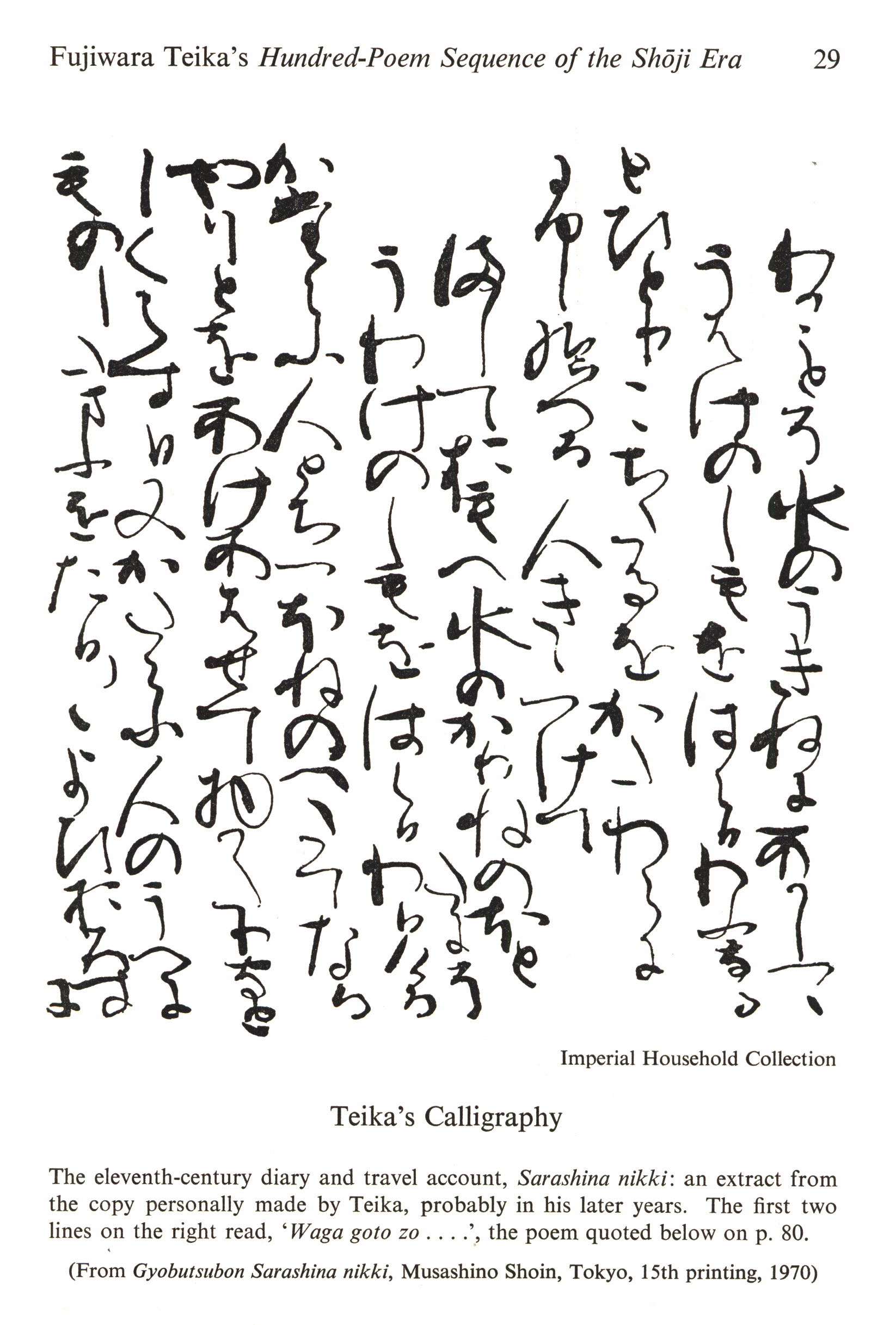

후지와라노 사다이에의 서사 (가마쿠라 시대)

11세기 후반의 이야기들 중에서 가장 높은 평가를 받아온 것은 로쿠조 사이인 선지의 작품으로 여겨지는 『사이가라 이야기』이다. 12세기에 들어서면서 새로운 주제를 추구하며 흥미를 돋우는 경향이 나타나는데, 『토리카에바야 이야기』가 유명하다. 이 작품은 원정기 시대부터 등장한 의고 이야기에 분류된다. 의고 이야기는 『겐지 이야기』, 『사이가라 이야기』 등, 원정기 시대 이미 고전으로 평가받은 이야기에서 영향을 받은 이야기로[152], 동 장르에는 그 외에 『마츠우라노 미야 이야기』(후지와라노 사다이에 작) 등이 있다.[153]

그 외에, 10편의 단편과 하나의 단편을 모은 『쓰쓰미 추나곤 이야기』가 전해지고 있다. 작가 미상으로 동 작품 내의 한 편 "오사카 고에누 곤추나곤"은 덴기 3년 (1055년)에 성립된 것으로 여겨진다.[154] 다종다양한 내용을 가진 수작이 많이 알려져 있으며, 그중에서도 "벌레를 사랑하는 공주님"은 별난 소재를 다루며[154], 후세에 사람들에게 읽혀져 왔다.

9. 5. 일기 문학

소녀 시절부터 이름만 들어왔던 『겐지 이야기』에 무한한 동경을 품고 성장한 스가와라노 타카스에의 딸의 일기 『사라시나 일기』가 유명하다. 고헤이 3년(1060년)경에 성립된 것으로 보이며, 간토에서 교토로의 여행, 『겐지 이야기』와의 만남, 결혼에서 만년에 이르기까지를 기록한 생애 회상 일기이다. 『가게로 일기』의 작가 후지와라 미치쓰나의 어머니는 그녀의 이모에 해당하며, 그 영향이 지적되고 있다.다른 일기에는, 여류 작가에 의한 『세이진 아자리노 어머니의 수집』(세이진 아자리노 어머니), 『사누키노 텐지 일기』(후지와라 나가코)가 있고, 남성에 의한 『이쓰쿠시마 어행기』(미나모토노 미치치카)가 있다.

9. 6. 와카(和歌)

오토쿠 3년(1086년)에 시라카와 천황의 기획으로 『고습유와카집』이 약 80년 만에 칙찬 와카집으로 성립되었다.[155] 그 후, 덴지 원년(1124년)에 『금엽와카집』[156], 스토쿠 상황의 명으로 『시카와카집』[157], 분지 4년(1188년)에 고시라카와 원의 명으로 『센자이와카집』 등 칙찬 와카집의 편찬이 이어졌다.[158] 이들은 8대집의 네 번째부터 일곱 번째에 해당한다. 주요 가인으로는 후지와라노 슌제이와 무사 출신인 사이교(속명: 사토 요시키요)가 나타나[159], 『신고킨와카집』의 신풍 형성에 영향을 주어, 중세 와카의 형성에 큰 역할을 했다.[160] 슌제이는 지쇼 2년(1178년)에 『초슈에이소』, 사이교는 겐큐 원년(1190년)에 『산가집』이라고 칭한 사집을 각각 편찬하고 있다.또한, 『호리카와인 백수 와카』는 호리카와 천황에게 주진되었기 때문에 칙찬집에 준하며, 동집의 노래 제목과 표현 등은 중세의 규범이 되었다.[161]

9. 7. 가론(歌論)

국풍 문화 시대의 와카(和歌)의 융성은 가학(歌學)의 발전을 촉진하여, 고금와카집의 기노 쓰라유키의 "가나 서(仮名序)"가 그 선구라고 하며, 후지와라노 긴토의 『신선수뇌』등의 자각적인 저작도 나타나게 되었다. 원정기에 들어서자 미나모토노 도시요리에 의해 『토시요리수뇌』(텐에이 2년(1111년)부터 에이큐 2년(1114년) 사이에 제작[162])가 쓰여졌다. 1157년 이후 후지와라노 기요스케에 의해 『타이소시』가 쓰여졌다[163]."수뇌"란 "와카의 본질을 설한 서적"이라는 뜻이며, 가론서를 나타내는 보통 명사이다.10. 예능

원정기에는 최마락(催馬楽), 신락가(神楽歌), 낭영(朗詠) 등 다양한 예능이 발달했다.[164] 최마락은 긴키 지방에서 불리던 민요가 기원으로, 와금, 피리, 생, 비파 등을 반주로 귀족 연회 후에 불렸다.[165] 낭영은 한시나 와카의 명구를 읊는 것으로, 후지와라 모토토시가 『신선낭영집』을 저술했다.[166]

당시 민간의 오락으로 사루가쿠(猿楽)와 덴가쿠(田楽)도 귀족 사회에서 주목받았다.[167][168] 특히 에이초 원년(1096년)에는 덴가쿠가 크게 유행했지만, 시라카와 원의 딸 이쿠호몬인이 사망하면서 불길하게 여겨지기도 했다.[169]

시라뵤시(白拍子)라는 여성 예인이 부르는 이마요(今様)도 유행했는데,[170] 고시라카와 법황은 이마요를 수련하고[171], 가오 원년(1169년)에는 『료진비초(梁塵秘抄)』를 편찬하여 이마요와 최마락을 수집, 분류했다.[173][174] 법황은 시라뵤시, 괴뢰(傀儡) 등의 연예인과 교류하며 노래를 가르치거나 배우기도 했다. 이 노래들은 서민들의 생활 감정을 잘 나타냈으며, 귀족들의 유흥뿐 아니라 고령회(御霊会)나 법회 등에서도 연주되었다. 『료진비초』에는 극락 정토를 노래한 극락가도 있어 정토에 대한 동경을 나타냈다.[175]

이처럼 원정기에는 귀족, 무사, 서민 간의 문화 교류가 폭넓게 이루어졌다. 오에노 마사후사는 『괴뢰자기(傀儡子記)』, 『유녀기(遊女記)』, 『낙양덴가쿠기(洛陽田楽記)』 등의 저작을 남겼고, 미나모토노 요시이에에게 병법을 가르치기도 했다.[172]

11. 학술

11. 1. 국어 연구・어학

한문을 훈독할 때 훈점을 기입하는 것은 나라 시대 말기부터 나타났지만, 원정기에는 오코토점을 비롯한 훈법이 유파별로 고정되었다[177]。대표적인 훈점 자료로 『대자은사 삼장법사전』(흥복사본=중요문화재, 외) 등이 있다[178]。일본어를 기록한 사전으로 10세기경에는 이미 『와묘루이쥬쇼』가 만들어졌지만, 원정기에도 새로운 움직임이 있었다. 선자 미상의 도서료본 『류주묘기초』(1100년경)와, 다치바나노 타다카네의 『시키요지루이쇼』(2권본 1163년-1165년경 성립, 3권본 1177년-1181년경 성립)가 그것이다[179][180]。전자는 부수별로 분류된 한자의 음과 뜻을 출처와 함께 게재한 것이며, 가마쿠라 시대에 들어선 후에는 대폭 개편되었다[181]。후자는 이로하별·의미 분야별로 분류된 단어의 음에서 한자를 찾는 것이다[180]。두 사전 모두 후세의 국어사전에 미친 영향이 크다[179]。또한 묘가쿠에 의해 한자나 범자의 발음 연구도 이루어졌다. 묘가쿠에게는 『반음작법』, 『범자형음의』, 『실담요결』 등의 저작이 있다[182]。11. 2. 역사 연구

원정기(院政期)는 육국사와 같은 관찬 역사서가 편찬되지 않은 반면, 역사 이야기가 활발하게 저술된 시대였다. 육국사의 흐름을 잇는 역사서로는 『일본기략』, 『부상략기』, 『본조세기』 등이 있다.『부상략기』는 간지 8년(1094년) 이후 호리카와 천황 시대에 히에이 산 공덕원의 승려 고엔이 편찬했다고 전해지는 사찬 역사서이다. 육국사의 초본 역할을 담당하며, 후세에 미친 영향이 크다.

『본조세기』는 도바 상황의 명에 따라 신제이(후지와라 미치노리)가 편찬한 역사서이다. 성립된 것은 큐안 6년(1150년) 이후이며, 헤이지의 난으로 신제가 죽었기 때문에 미정고일 뿐만 아니라, 산실도 심하다. 하지만, 헤이안 시대 후기의 조정과 정치에 좋은 사료가 되고 있다.

11. 3. 의식서(儀式書)

오에노 마사후사가 편찬한 『고우케 시다이』는 후지와라노 킨토의 『호쿠잔쇼』, 후지와라노 사네스케의 『쇼오노미야 넨츄교지』와 함께 왕조 의식서의 거울로서 중용되었다. 이 외에도 후지와라노 타메후사의 『센슈 히키』, 미나모토노 아리히토의 『조이쇼』, 『슈교쿠 히쇼』 등 부문별 의식서나 의식 분류기적인 저작이 편찬되었다.12. 복식

귀족의 복식은 기존의 부드러운 실루엣을 가진 위장속(萎装束)에서 크고 각진 형태의 강장속(強装束)으로 변화하였다.[188] 섭관기 시대의 공가가 착용하던 위장속은 전체적으로 여유로운 형태로 얇고 부드러운 옷감을 사용하였다. 그러나 원정기에 들어서면서 두꺼운 천에 강하게 풀을 먹여 빳빳하게 만든 강장속을 착용하기 시작했다.[189] 관 또한 옻칠을 하여 단단하게 만들었으며, 바람에 나부끼던 영(纓)도 위로 올린 뒤 아래로 늘어뜨리는 형태로 바뀌었다.[189] 이러한 변화는 우아함보다는 위엄을 강조하는 무사 계급의 선호와 관련이 있다.[188]

참조

[1]

웹사이트

東京国立博物館 - コレクション コレクション一覧 名品ギャラリー 館蔵品一覧 普賢菩薩像(ふげんぼさつぞう)

https://www.tnm.jp/m[...]

東京国立博物館 -トーハク-

2022-11-23

[2]

서적

本郷 2013,p. 38

[3]

서적

小峯 2006,pp. 26-29

[4]

서적

伊藤 2017,pp. 15-16

[5]

서적

小峯 2006,p. 29

[6]

서적

阿部 2004,pp. 194-226

[7]

서적

小峯 2006,pp. 11-12

[8]

서적

五味 1997,p. 319

[9]

서적

平 1994,pp. 268-269

[10]

서적

平 1984,p. 255

[11]

서적

増記 2015,p. 43

[12]

서적

美川ほか 2021,p. 141

[13]

서적

本郷 2013,p. 43

[14]

서적

網野『日本社会の歴史(中)』(1997), 72・93頁。

[15]

간행물

五味文彦「院政期の美術」『日本美術館』(1997),p. 319。

五味文彦

[16]

서적

坂井 2013,pp. 281-282

[17]

서적

家永三郎「藤原文化」『国史大辞典12(ふ-ほ)』吉川弘文館、1991年

家永三郎

1991

[18]

서적

網野1997,p. 94

[19]

서적

坂井 2013,pp. 280-282

[20]

서적

坂井 2013,p. 281

[21]

서적

小峯 2006,p. 19-21

[22]

서적

小峯 2006,pp. 20-21

[23]

서적

小峯 2006,p. 21

[24]

서적

山田孝雄『奈良朝文法史』宝文館出版、1954年(初版1912年),p. 9。

山田孝雄

1954

[25]

서적

馬淵和夫『国語音韻論』笠間書院、1971年、54-56頁。

馬淵和夫

1971

[26]

서적

平 1992,p. 144

[27]

서적

平 1992,pp. 115-126

[28]

서적

平 1992,p. 126

[29]

서적

田村圓澄『日本仏教史3 鎌倉時代』法蔵館、1983年

田村圓澄

1983

[30]

서적

田村 1983,p.292

[31]

서적

五味 2009,p. 133

[32]

서적

五味 2009,pp. 133-144

[33]

서적

本郷 2013,p. 52

[34]

서적

田島 2004,pp. 317-320

[35]

서적

石井 1993,p. 16

[36]

서적

春日大社

吉川弘文館

1983

[37]

서적

強訴

吉川弘文館

1985

[38]

서적

1997

[39]

서적

1997

[40]

서적

1994

[41]

서적

1994

[42]

서적

1994

[43]

서적

1992

[44]

서적

日本建築史

1999

[45]

간행물

富貴寺

朝日新聞社

1997-07

[46]

서적

1983

[47]

서적

日本建築史序説増補 第三版

彰国社

2009

[48]

서적

日本建築史

1999

[49]

간행물

三仏寺奥院

朝日新聞社

1997

[50]

서적

1997

[51]

서적

役小角

吉川弘文館

1980

[52]

간행물

当麻寺本堂

朝日新聞社

1997

[53]

서적

1996

[54]

간행물

宇治上神社本殿

1998

[55]

서적

神道入門 日本人にとって神とは何か

平凡社

2006

[56]

간행물

厳島神社

朝日新聞社

1997

[57]

서적

1997

[58]

서적

2009

[59]

서적

1992

[60]

서적

1996

[61]

서적

1996

[62]

서적

1997

[63]

서적

2017

[64]

서적

絵巻

吉川弘文館

1980

[65]

서적

2017

[66]

서적

2017

[67]

서적

2017

[68]

서적

2017

[69]

서적

2007

[70]

서적

2020

[71]

서적

奈良博編

2007

[72]

웹사이트

沙門地獄草紙 解身地獄 - MIHO MUSEUM

https://www.miho.jp/[...]

2022-11-23

[73]

웹사이트

国宝|辟邪絵|奈良国立博物館

https://www.narahaku[...]

2022-11-23

[74]

서적

網野

1997

[75]

간행물

吉備大臣入唐絵巻

吉川弘文館

[76]

서적

日本絵巻大成:吉備大臣入唐絵巻

中央公論社

1997

[77]

웹사이트

京都国立博物館

https://www.kyohaku.[...]

2022-11-23

[78]

서적

小松

2005

[79]

서적

小松

2005

[80]

서적

小松

2005

[81]

서적

小松

2005

[82]

서적

野尻

2015

[83]

서적

梶谷

2015

[84]

웹사이트

東京国立博物館 - 展示・催し物 総合文化展一覧 日本美術(本館) 国宝 法華経(久能寺経) 方便品・譬喩品 作品リスト

https://www.tnm.jp/m[...]

2022-11-19

[85]

서적

梶谷

2015

[86]

서적

梶谷

2015

[87]

서적

野尻

2015

[88]

문서

藤原宗忠の日記『中右記』

[89]

서적

増記

2015

[90]

서적

増記

2015

[91]

서적

奈良編

2007

[92]

서적

奈良編

2007

[93]

서적

奈良編

2007

[94]

서적

奈良編

2007

[95]

서적

奈良編

2007

[96]

서적

奈良編

2007

[97]

서적

増記

2015

[98]

서적

矢部

1988

[99]

서적

矢部

1988

[100]

서적

日本やきもの史入門

1992

[101]

서적

矢部

1988

[102]

서적

矢部

1988

[103]

서적

矢部

1988

[104]

간행물

大畑窯

角川学芸出版

2011

[105]

간행물

泉谷地窯

角川学芸出版

2011

[106]

서적

飯坂窯

角川学芸出版

2011

[107]

서적

神出窯

角川学芸出版

2011

[108]

서적

亀山窯

角川学芸出版

2011

[109]

서적

十瓶山窯

角川学芸出版

2011

[110]

서적

樺万丈窯

角川学芸出版

2011

[111]

서적

水沼窯

角川学芸出版

2011

[112]

서적

緑風台窯

角川学芸出版

2011

[113]

서적

常滑窯

角川学芸出版

2011

[114]

서적

越前窯

角川学芸出版

2011

[115]

서적

信楽焼

角川学芸出版

2011

[116]

서적

丹波焼

角川学芸出版

2011

[117]

웹사이트

東京国立博物館 - コレクション コレクション一覧 名品ギャラリー 館蔵品一覧 片輪車蒔絵螺鈿手箱(かたわぐるままきえらでんてばこ)

https://www.tnm.jp/m[...]

2022-11-23

[118]

서적

2007

[119]

서적

1999

[120]

서적

和鏡

1969

[121]

서적

1993

[122]

서적

1993

[123]

서적

1993

[124]

서적

2007

[125]

웹사이트

e国宝 - 元暦校本万葉集

https://emuseum.nich[...]

2023-02-26

[126]

서적

1993

[127]

서적

1993

[128]

웹사이트

京都国立博物館

https://www.kyohaku.[...]

2023-02-26

[129]

간행물

世尊寺流

吉川弘文館

[130]

서적

1993

[131]

간행물

法性寺流

吉川弘文館

1991

[132]

서적

1981

[133]

서적

1981

[134]

서적

2006

[135]

웹사이트

京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 今昔物語集 {{!}} 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

https://rmda.kulib.k[...]

2022-11-23

[136]

간행물

中世―文学

吉川弘文館

[137]

서적

2006

[138]

서적

2006

[139]

간행물

打聞集

吉川弘文館

1980

[140]

서적

古本説話集

和泉書院

2004

[141]

서적

宝物集

吉川弘文館

1991

[142]

논문

1960

[143]

논문

2020

[144]

논문

1960

[145]

논문

2020

[146]

논문

2013

[147]

논문

2006

[148]

서적

更科日記

角川書店

1994

[149]

서적

菅原孝標女

角川書店

1994

[150]

논문

1996

[151]

논문

2006

[152]

논문

1996

[153]

논문

1996

[154]

서적

堤中納言物語

吉川弘文館

1988

[155]

논문

2013

[156]

논문

2013

[157]

논문

2016

[158]

웹사이트

千載和歌集とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-11-23

[159]

논문

2016

[160]

서적

新古今和歌集

吉川弘文館

1986

[161]

논문

2013

[162]

서적

俊頼髄脳

吉川弘文館

1989

[163]

서적

袋草子

吉川弘文館

1991

[164]

논문

2013

[165]

논문

2010

[166]

서적

新撰朗詠集

吉川弘文館

1986

[167]

서적

新猿楽記

吉川弘文館

1986

[168]

서적

武者の世に

1991

[169]

논문

2017

[170]

논문

2010

[171]

논문

2010

[172]

서적

源義家

吉川弘文館

1989

[173]

논문

2016

[174]

논문

2010

[175]

논문

2009

[176]

서적

[177]

서적

訓読

吉川弘文館

[178]

서적

大慈恩寺三蔵法師伝(古点)

吉川弘文館

[179]

서적

辞書

吉川弘文館

[180]

서적

色葉字類抄

吉川弘文館

[181]

서적

類聚名義抄

吉川弘文館

[182]

서적

明覚

吉川弘文館

[183]

서적

[184]

서적

[185]

서적

[186]

서적

[187]

서적

[188]

간행물

強装束

角川書店

[189]

웹사이트

強装束と柔装束

https://costume.iz2.[...]

2022-11-28

[190]

서적

日本社会の歴史(中)

[191]

서적

院政期の美術

[192]

서적

奈良朝文法史

宝文館出版

[193]

서적

国語音韻論

笠間書院

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com