원종 (조선)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원종은 조선 선조의 서자로, 정원군에 봉해졌으며, 인조의 아버지이다. 임진왜란과 광해군 재위 기간에 공신으로 책록되었으나, 광해군 즉위 후에는 정치적 활동을 삼가고 근신했다. 셋째 아들 능창군의 죽음으로 홧병을 얻어 술에 의존하다 1619년 사망했다. 인조 즉위 후 정원대원군으로 추존되었으며, 왕으로 추존하려는 논쟁이 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대원군 - 흥선대원군

조선 고종의 아버지인 흥선대원군은 안동 김씨 세도정치 종식 후 권력을 장악하여 개혁을 추진했으나, 쇄국정책과 독재적 통치로 비판받았고, 실각 후 재집권을 시도하다 톈진으로 압송, 명성황후 암살 의혹 등 격변기 조선의 대표적 인물로 긍정·부정적 평가가 공존한다. - 대원군 - 덕흥대원군

덕흥대원군은 조선 중종의 아들이자 선조의 아버지로, 덕흥군 시절 사치와 노비 문제로 탄핵을 받았지만 선조 즉위 후 대원군으로 추존되었으며, 그의 삶은 왕권과 신권의 관계 및 성리학적 이념을 보여주는 사례이고 문학적 업적도 남겼다. - 조선 원종 - 구사맹

구사맹은 조선 중기의 문신으로, 선조 때 이조좌랑과 황해도 관찰사를 지냈으며, 그의 딸이 정원군과 혼인하여 인조를 낳아 인조 즉위 후 능안부원군에 추증되었다. - 조선 원종 - 인헌왕후

인헌왕후는 조선 추존왕 원종의 비이자 인조의 생모로, 인조반정 이후 왕후로 추존되었으며, 복잡한 왕실 혼맥을 통해 정치적 영향력을 확대하고 가문의 위상을 높였다. - 조선의 추존왕 - 흥선대원군

조선 고종의 아버지인 흥선대원군은 안동 김씨 세도정치 종식 후 권력을 장악하여 개혁을 추진했으나, 쇄국정책과 독재적 통치로 비판받았고, 실각 후 재집권을 시도하다 톈진으로 압송, 명성황후 암살 의혹 등 격변기 조선의 대표적 인물로 긍정·부정적 평가가 공존한다. - 조선의 추존왕 - 덕종 (조선)

조선 덕종은 세조의 장남이자 성종의 아버지로, 세자로 책봉되었으나 19세에 요절하였으며, 그의 죽음은 정치적 상황과 맞물려 여러 논란을 낳았고, 후에 아들 성종의 즉위로 추존되었다.

| 원종 (조선) | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 휘 | 이부 (李琈) |

| 초휘 | 휘호에 대한 정보가 없음 |

| 자 | 자호에 대한 정보가 없음 |

| 아호 | 아호에 대한 정보가 없음 |

| 출생일 | 1580년 8월 2일 |

| 출생 장소 | 경복궁 별전 |

| 사망일 | 1619년 2월 2일 |

| 사망 장소 | 한성부 회현방 |

| 묘소 | 장릉 |

| 신분 | |

| 왕가 | 전주 이씨 |

| 작위 | 서자군, 대원군 (추존) |

| 가족 관계 | |

| 아버지 | 선조 |

| 어머니 | 인빈 김씨 |

| 배우자 | 능성 구씨 |

| 자녀 | 능양군 이호 이명, 능풍군 이보, 능원대군 이전, 능창대군 |

| 사후 정보 | |

| 시호 | 공량경덕인헌정목장효대왕 (恭良敬德仁憲靖穆章孝大王) |

| 묘호 | 원종 (元宗) |

2. 생애

1580년 8월 2일(음력 6월 22일) 경복궁의 별전(別殿)에서 선조의 다섯째 서자이자 인빈 김씨 소생 셋째 아들로 태어났다. 이름은 '''이부'''(李琈)이고 본관은 전주 이씨(全州 李氏)이다.

1587년(선조 20) '''정원군'''(定遠君)에 봉해졌으며, 구사맹의 딸 연주군부인(連珠郡夫人)과 혼인하여 3남을 두었다.

1591년(선조 24) 이복 형 임해군 진, 광해군 혼, 친형 신성군 후, 이복동생 순화군 보 등과 함께 광국원종공신 1등에 특별히 책록되었다. 1592년(선조 25년) 임진왜란 당시 선조를 호종한 공로로 전란이 종결된 뒤 1604년(선조 37년) 6월 25일 한양에서부터 의주(義州)까지 시종 어가(御駕)를 모신 사람을 포상할 때, 호성공신(扈聖功臣, 또는 호종공신)에 책록되었다.

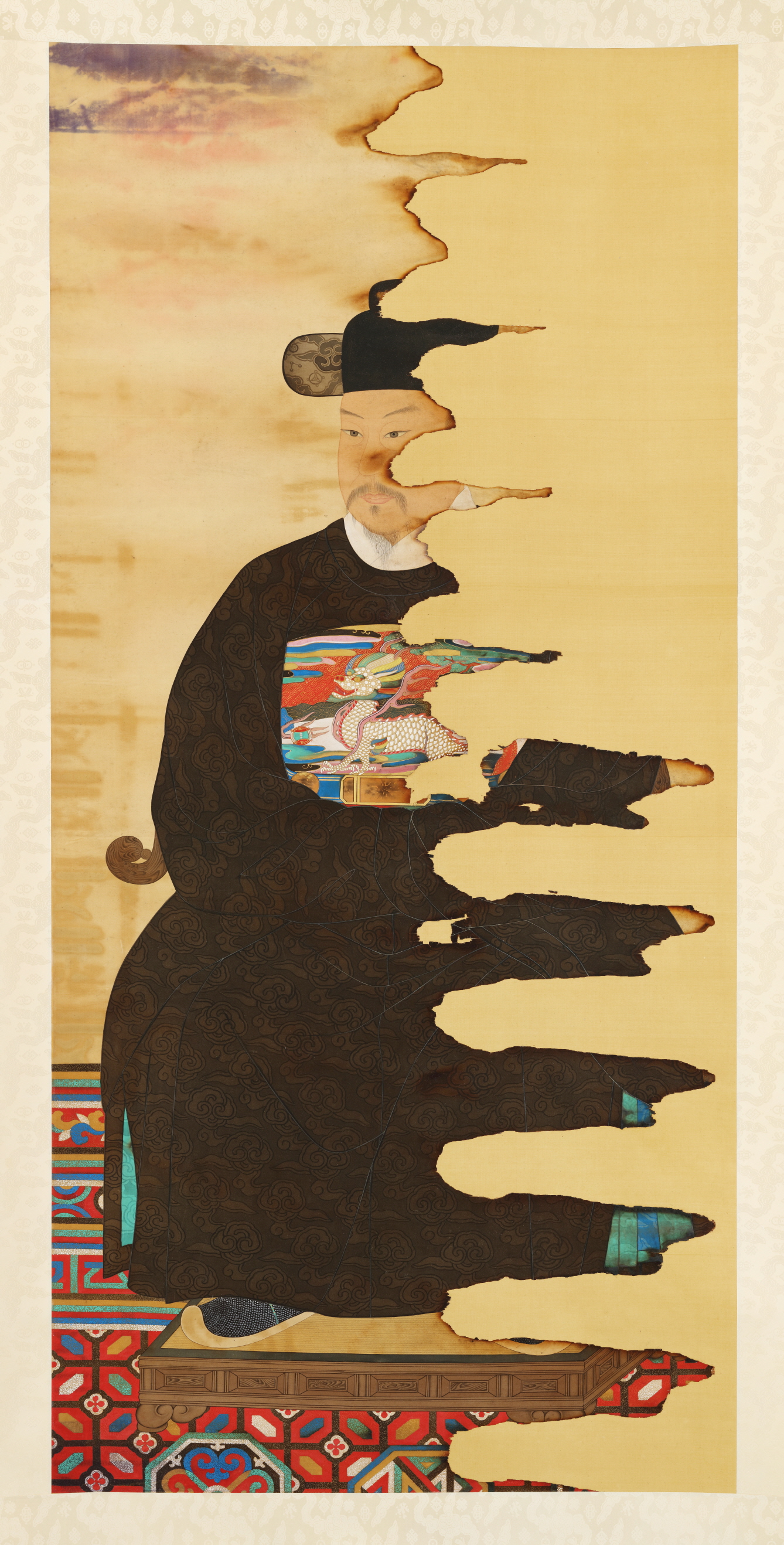

그는 공신에 책록되었기에 공신의 한사람으로써 초상화가 그려졌으며, 후대에 그의 초상화가 발견되어 정체불명의 공신초상화로 불리다가 그의 초상화로 판정되었다.

1608년(광해군 즉위) 유영경의 옥사 직후 정운원종공신 1등(定運原從功臣一等)에 책록되었다. 1610년 4월 세자(폐세자 이지)의 가례식 때 왕실의 종친 대표 자격으로 참석하였고,[4] 그해 7월 경창군(慶昌君)의 혼례를 주관하였다.[5] 1611년 사옹원 도제조(司饔院都提調)를 지냈다.[6] 1612년 6월에는 백관들을 앞세워 광해군에게 존호를 올려야 된다는 여론에 앞장섰고, 1616년 5월 17일부터 5월 29일까지 같은 주장을 반복했다. 1614년 8월 27일 위성원종공신 1등(衛聖原從功臣)에 책록되었다.

부왕 선조의 재임 중 그의 집안 노비들과 하원군 집안의 노비들 간에 싸움이 벌어졌다. 그러자 하원군의 부인을 강제로 끌고 와 자신의 집에 가두었고, 하원군의 아들 영제군 이석령(寧堤君 李錫齡), 익성군 이향령(益城君 李享齡) 등이 울면서 애걸복걸하자 겨우 풀어주어 탄핵을 당했다.

광해군 즉위 이후, 모후 인빈 김씨가 생전 광해군의 모후 공빈 김씨의 숙적이었던 탓에 일체의 정치적 활동을 삼가고 조용히 근신하였다. 그러나 아들 능창군이 역모로 몰려 죽는 것을 보았고, 이 때문에 홧병을 얻어 술을 더 가까이 했다. 이 일로 인해 아들 능양군이 반정을 일으키는데에 빌미를 주어 광해군을 폐위시키는 것에 대해 마음을 굳히게 되었다.

그는 술을 좋아하였는데, 광해군일기에 의하면 "걱정과 답답한 심정으로 지내느라 술을 많이 마셔서 병까지 들었다.[7]"고 한다. 그는 늘 "나는 해가 뜨면 간밤에 무사하게 지낸 것을 알겠고 날이 저물면 오늘이 다행히 지나간 것을 알겠다. 오직 바라는 것은 일찍 집의 창문 아래에서 죽어 지하의 선왕(선조)을 따라가는 것일 뿐이다.[7][8]"라고 말했다고 한다. 이는 월사집, 흥경원지, 연려실기술에도 같은 내용이 전한다.

1619년 한성부 회현방(會賢坊)에서 술병과 홧병으로 사망하였다. 사망 당시 향년 39세였다. 생전에 아들 능창군 전을 후사없이 죽은 형 신성군의 양자로 보냈지만 그가 신경진의 옥사에 역모로 몰려 사형되는 것을 봤고 이 때문에 화병으로 죽었다고 한다.[9] 아들 능양군이 왕위에 오르자 대원군에 추존되어 '''정원대원군'''(定遠大院君)으로 불렸고, 이후 능양군은 선조-정원군-능암군으로 이어지는 왕통을 세우기 위해 그를 왕으로 억지로 추존하려 하여 조선 조정에 새로운 논쟁을 불러왔다.

그의 묘비에 따르면, 어린 시절부터 용모가 수려하고, 태도가 신중하며, 효성과 우애심이 깊어 아버지 선조의 총애를 받았다고 한다. 그러나 실록에 따르면 성품이 포악하고 방탕한 행동을 하여 사람들로부터 손가락질을 받았다고 기록되어 있다. 불량배였지만, 아들이 왕위에 오르면서 묘비에 의해 긍정적인 평가를 받게 되었다고 한다.

어머니 인빈 김씨와 이복 형 광해군이 정적 관계에 있었기 때문에 광해군 즉위 후에는 정치적 활동 등을 삼가고 조용히 살았다. 사망 원인에 관해서는, 셋째 아들 능창대군이 사형당한 탓에 마음의 병을 얻어 그것이 병을 악화시켰다고 한다. 이 일로 인해 인조가 반정을 일으키는 결심을 굳히게 되었다. 현재는 경기도 김포시에 있는 장릉에 묻혀 있다.

2. 1. 왕자와 공신

1580년 8월 2일(음력 6월 22일) 경복궁의 별전(別殿)에서 선조의 다섯째 서자이자 인빈 김씨 소생 셋째 아들로 태어났다. 이름은 '''이부'''(李琈)이고 본관은 전주 이씨(全州 李氏)이다. 그의 묘비에는 어려서부터 용모가 출중하였고 태도가 신중했으며, 효성과 우애가 남달라서 선조의 총애를 받았다라고 써져있지만, 생전의 기록인 선조실록에는 "성품이 포악하고 행동이 방탕하여 당시 사람들에게 손가락질과 탄핵을 받았다."라고 적혀있다. 임해군과 순화군을 능가하는 선조의 아들들 중 최악의 망나니였지만 아들이 왕이 됨에 따라 과도한 띄워주기를 했다."특별히 선조(宣祖)의 사랑을 받아 전후로 선물을 내려준 것이 왕자에 비할 수 없이 많았다"고 한다. 부왕에게서 많은 선물을 받고 총애를 얻었지만 구체적으로 어떤 선물을 하사받았는지는 기록하지 않았다.

1587년(선조 20) '''정원군'''(定遠君)에 봉해졌으며, 구사맹의 딸 연주군부인(連珠郡夫人)과 혼인하여 3남을 두었다.

1591년(선조 24) 이복 형 임해군 진, 광해군 혼, 친형 신성군 후, 이복동생 순화군 보 등과 함께 광국원종공신 1등에 특별히 책록되었다. 1592년(선조 25년) 임진왜란 당시 선조를 호종한 공로로 전란이 종결된 뒤 1604년(선조 37년) 6월 25일 한양에서부터 의주(義州)까지 시종 어가(御駕)를 모신 사람을 포상할 때, 호성공신(扈聖功臣, 또는 호종공신)에 책록되었다.

그는 공신에 책록되었기에 공신의 한사람으로써 초상화가 그려졌으며, 후대에 그의 초상화가 발견되어 정체불명의 공신초상화로 불리다가 그의 초상화로 판정되었다.

2. 2. 활동

1580년 8월 2일(음력 6월 22일) 경복궁 별전에서 태어났으며, 1587년 정원군(定遠君)에 봉해졌다. 같은 해에 인헌왕후와 혼인했다. 1591년 이복 형인 임해군, 광해군, 친형인 신성군, 이복 동생 순화군 등과 함께 공신이 되었다. 부왕 선조의 재임 중 그의 집안 노비들과 하원군 집안의 노비들 간에 싸움이 벌어졌다. 그러자 하원군의 부인을 강제로 끌고 와 자신의 집에 가두었고, 하원군의 아들 영제군 이석령(寧堤君 李錫齡), 익성군 이향령(益城君 李享齡) 등이 울면서 애걸복걸하자 겨우 풀어주어 탄핵을 당했다.1608년(광해군 즉위) 유영경의 옥사 직후 정운원종공신 1등(定運原從功臣一等)에 책록되었다. 1610년 4월 세자(폐세자 이지)의 가례식 때 왕실의 종친 대표 자격으로 참석하였고,[4] 그해 7월 경창군(慶昌君)의 혼례를 주관하였다.[5] 1611년 사옹원 도제조(司饔院都提調)를 지냈다.[6] 1612년 6월에는 백관들을 앞세워 광해군에게 존호를 올려야 된다는 여론에 앞장섰고, 1616년 5월 17일부터 5월 29일까지 같은 주장을 반복했다. 1614년 8월 27일 위성원종공신 1등(衛聖原從功臣)에 책록되었다.

광해군 즉위 이후, 모후 인빈 김씨가 생전 광해군의 모후 공빈 김씨의 숙적이었던 탓에 일체의 정치적 활동을 삼가고 조용히 근신하였다. 그러나 아들 능창군이 역모로 몰려 죽는 것을 보았고, 이 때문에 홧병을 얻어 술을 더 가까이 했다. 이 일로 인해 아들 능양군이 반정을 일으키는데에 빌미를 주어 광해군을 폐위시키는 것에 대해 마음을 굳히게 되었다.

그의 묘비에 따르면, 어린 시절부터 용모가 수려하고, 태도가 신중하며, 효성과 우애심이 깊어 아버지 선조의 총애를 받았다고 한다. 그러나 실록에 따르면 성품이 포악하고 방탕한 행동을 하여 사람들로부터 손가락질을 받았다고 기록되어 있다.

2. 3. 생애 후반

그는 술을 좋아하였는데, 광해군일기에 의하면 "걱정과 답답한 심정으로 지내느라 술을 많이 마셔서 병까지 들었다.[7]"고 한다. 그는 늘 "나는 해가 뜨면 간밤에 무사하게 지낸 것을 알겠고 날이 저물면 오늘이 다행히 지나간 것을 알겠다. 오직 바라는 것은 일찍 집의 창문 아래에서 죽어 지하의 선왕(선조)을 따라가는 것일 뿐이다.[7][8]"라고 말했다고 한다. 이는 월사집, 흥경원지, 연려실기술에도 같은 내용이 전한다.1619년 한성부 회현방(會賢坊)에서 술병과 홧병으로 사망하였다. 사망 당시 향년 39세였다. 생전에 아들 능창군 전을 후사없이 죽은 형 신성군의 양자로 보냈지만 그가 신경진의 옥사에 역모로 몰려 사형되는 것을 봤고 이 때문에 화병으로 죽었다고 한다.[9] 아들 능양군이 왕위에 오르자 대원군에 추존되어 '''정원대원군'''(定遠大院君)으로 불렸고, 이후 능양군은 선조-정원군-능암군으로 이어지는 왕통을 세우기 위해 그를 왕으로 억지로 추존하려 하여 조선 조정에 새로운 논쟁을 불러왔다.

그의 묘비에 따르면, 어린 시절부터 용모가 수려하고, 태도가 신중하며, 효성과 우애심이 깊어 아버지 선조의 총애를 받았다고 한다. 그러나 실록에 따르면 성품이 포악하고 방탕한 행동을 하여 사람들로부터 손가락질을 받았다고 기록되어 있다. 불량배였지만, 아들이 왕위에 오르면서 묘비에 의해 긍정적인 평가를 받게 되었다고 한다.

어머니 인빈 김씨와 이복 형 광해군이 정적 관계에 있었기 때문에 광해군 즉위 후에는 정치적 활동 등을 삼가고 조용히 살았다. 사망 원인에 관해서는, 셋째 아들 능창대군이 사형당한 탓에 마음의 병을 얻어 그것이 병을 악화시켰다고 한다. 이 일로 인해 인조가 반정을 일으키는 결심을 굳히게 되었다. 현재는 경기도 김포시에 있는 장릉에 묻혀 있다.

3. 사후

원종의 화상(畫像)이 있어서 능양군 즉위 후 영희전(永禧殿)에 봉안되었으며, 무덤은 경기도 김포시에 있는 장릉이다.[10] 선원보략에 실린 초상화 외에 공신 책봉 후 제작된 그의 생전 화상은 후에 실전되었다가, 공신들 초상화 중의 하나가 그의 초상화인 것이 20세기에 와서 확인되었다.

사망 직후 바로 경기도 양주군 금촌면 곡촌리(谷村里, 현 남양주시 금곡동)의 처가 능성 구씨 선산 근처에 안장되었다. 아들 능양군이 왕이 되면서 대원군으로 추존되고 묘는 원으로 승격되어 흥경원(興慶園)이 되었다.[10] 광해군일기에 있던 그의 졸기는 당대의 기록이 아니라, 사후 능양군 즉위 후에 편집되어 원종해왕 훙 이라고 지어졌다.[10]

1627년 능양군에 의해 묘소가 김포군 성산의 육경원 언덕으로 천장하여 부인 계운궁 구씨의 묘소와 같이 조성되고 흥경원이라 개칭되었다.[10] 1632년 10년간의 논쟁 끝에 추존되었다.[10] 김장생, 정구 등은 능양군이 선조의 대통을 계승했다 하여 그를 왕으로 추존하는 것을 반대했다. 그러나 능양군은 그를 왕으로 추존하기를 강행했고, 박지계 등 일부 유학자들이 능양군의 편을 들어 그를 왕으로 추숭하게 된다. 박지계가 시류에 영합했다는 이유로 박지계에게 유벌을 가한 허목 등은 정거처분을 받게도 했다.[10] 묘소는 흥경원에서 장릉으로 격상되었다.[10]

4. 논란

어린 시절부터 용모가 수려하고 태도가 신중하며 효성과 우애심이 깊어 아버지 선조의 총애를 받았다는 묘비의 기록이 있다. 그러나 실록에는 성품이 포악하고 방탕한 행동을 하여 사람들로부터 손가락질을 받았다고 기록되어 있다. 불량배였지만, 아들 인조가 왕위에 오르면서 묘비에 의해 긍정적인 평가를 받게 되었다고 한다.

술을 좋아했다. 어머니 인빈 김씨(仁嬪 金氏)와 이복 형 광해군이 정적 관계에 있었기 때문에, 광해군 즉위 후에는 정치적 활동 등을 삼가고 조용히 살았다. 사망 원인에 관해서는, 셋째 아들 능창대군이 사형당한 탓에 마음의 병을 얻어 그것이 병을 악화시켰다고 한다. 이 일로 인해 인조가 반정을 일으키는 결심을 굳히게 되었다.

5. 가족 관계

원종의 아버지 선조는 덕흥대원군과 하동부대부인의 아들이며, 어머니는 김한우의 딸 인빈 김씨이다.[11] 원종은 선조와 인빈 김씨 사이에서 태어난 넷째 아들로, 의안군, 신성군, 정신옹주, 정혜옹주, 정숙옹주, 의창군, 정안옹주, 정휘옹주와 형제자매 관계이다.

원종은 구사맹의 딸 인헌왕후와 혼인하여 인조, 능원대군, 능창대군 세 아들을 두었다.[13] 인헌왕후는 1578년에 태어나 1626년에 사망했다. 장남 인조는 1595년에 태어나 1649년까지 살았으며, 차남 능원대군은 1598년에 태어나 1656년에 사망했다. 삼남 능창대군은 1599년에 태어나 1615년 신경희의 옥사에 연루되어 자결하였다.[14] 능창대군은 후사가 없어 형 인조의 삼남 린평대군을 양자로 들였다.

원종은 또한 평양 김씨와의 사이에서 서자 능풍군을 두었으나, 능풍군은 요절하였다.

6. 기타

정원군은 생전에 대북파의 감시를 받았다. 정원군이 살던 집터에는 왕기(임금이 날 조짐)가 서린다는 소문과 그의 셋째 아들 능창군의 기상이 비범하다는 소문 때문이었다. 그 후 1616년에는 광해군이 정원군의 집터에 왕기가 서린다는 소문을 계속 듣자 정원군의 집터를 빼앗아 궁궐을 지어 버렸는데, 이때 지은 궁궐이 지금의 경덕궁(경희궁)이다.

남연군의 가계는 인평군에서 시작되지만 인평군이 능양군의 말대로 능창군 전의 양자가 되면서, 남연군의 생가 가계는 능창군으로부터 시작된다. 조선말과 대한제국 때까지도 남연군의 생가는 호적상 능창군의 후손으로 등재되었다.

7. 정원군이 등장한 작품

참조

[1]

웹사이트

원종

http://www.doopedia.[...]

Doosan Encyclopedia

[2]

웹사이트

仁祖

https://kotobank.jp/[...]

日本大百科全書(ニッポニカ)

2022-09-27

[3]

문서

고려 대종, 고려 안종, 정간왕, 양헌왕 추존 사례

[4]

간행물

세자 관례 때 정원군을 종친으로 삼다

광해군일기

1610-04-29

[5]

간행물

조선왕조실록

1610-07-01

[6]

간행물

사옹원 도제조 정원군이 본원의 관원이 추고받은 일로 대죄하다

광해군일기

1611-02-27

[7]

간행물

정원군의 졸기

광해군일기

1619-12-29

[8]

간행물

원종 고사본말

연려실기술

[9]

서적

모반의 역사

세종서적

2001

[10]

간행물

원종 대왕 정원군의 졸기

광해군일기

1619-12-29

[11]

문서

중종의 여덟째 아들

[12]

문서

세종의 8남 계양군의 현손

[13]

문서

신립의 누나

[14]

간행물

능창군 이전의 졸기

광해군일기(중초본)

1615-11-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com