잠자리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

잠자리는 잠자리목에 속하는 곤충으로, 길고 가느다란 몸, 두 쌍의 투명한 날개, 크고 겹눈을 특징으로 한다. 전 세계적으로 약 2만 8천 종이 있으며, 유충 시기에는 물속에서 살다가 성충이 되어 육상에서 생활한다. 짝짓기 후 물가에 알을 낳고, 유충은 물속에서 작은 물고기나 올챙이를 잡아먹으며 성장한다. 잠자리는 농경 사회에서 풍요와 다산을 상징하며, 해충을 잡아먹는 익충으로 여겨진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 잠자리목 - 잠자리아목

잠자리아목은 실잠자리아목과 잠자리아목으로 나뉘며, 실잠자리아목은 가늘고 긴 몸과 쉴 때 날개를 접는 습성을, 잠자리아목은 크고 튼튼한 몸과 쉴 때 날개를 펴는 습성을 가진다. - 잠자리목 - 잠자리하목

잠자리하목은 뒷날개가 앞날개보다 넓은 특징을 지닌 잠자리목의 곤충 분류군으로, 석탄기 후기 잠자리 조상에서 진화하여 전 세계에 약 3,000종이 분포하며, 뛰어난 비행 능력으로 공중에서 사냥하고 수생 유충 시기를 거치는 생태계 포식자로서 중요한 역할을 하지만 서식지 파괴와 환경 오염으로 개체 수 감소 추세에 있어 보존 노력이 필요하다. - 트라이아스기의 곤충 - 파리목

파리목은 앞날개 한 쌍과 뒷날개 한 쌍을 가진 곤충으로, 모기, 등에, 파리 등이 속하며 전 세계에 분포하고, 유충은 수생 또는 습한 환경에, 성충은 액체 먹이를 섭취하며, 일부는 흡혈이나 질병을 매개하기도 하지만 꽃가루받이나 해충 구제에 기여하기도 하고 모델 생물로도 활용된다. - 트라이아스기의 곤충 - 벌목 (곤충)

벌목은 막질 날개와 갈고리로 연결된 뒷날개를 가지며 트라이아스기에 기원한 곤충의 한 목으로, 다양한 섭식 습성과 사회성을 보이며 서식지 감소로 종의 풍부성이 감소하는 위협에 직면해 있다. - 수생곤충 - 모기

모기는 파리목 모기과에 속하는 곤충으로, 전 세계에 3,600종 이상이 있으며, 일부 종은 말라리아, 뎅기열, 황열병과 같은 질병을 매개하여 인간에게 해로운 존재이지만, 다양한 생태계 역할을 수행한다. - 수생곤충 - 애반딧불이

애반딧불이는 동부 시베리아, 쿠릴 열도, 일본, 대한민국 등지에 분포하며, 유충은 논에서 달팽이 등을 먹고 자라고, 성충은 6월에서 8월에 주로 관찰되며, 반딧불이보다 작고 오염된 수역에도 서식하며, 수컷의 빛 점멸 속도가 더 빠르지만, 농약 살포와 환경 변화로 서식지가 줄어들어 보존의 필요성이 제기되는 반딧불이의 일종이다.

| 잠자리 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 목 | 잠자리목 (Odonata) |

| 명명자 | 파브리치우스, 1793 |

| 분류 | 유시아강 곤충강 절지동물문 동물계 |

| 로마자 표기 | Odonata |

| 콜린스 사전 | 곤충학 |

| 하위 분류 | |

| 아목 | 잠자리아목 (Epiprocta) 실잠자리아목 (Zygoptera) 무카시잠자리아목 (Anisozygoptera) |

| 분류군 | 뱀잠자리과 (Epiophlebiidae) 잠자리 (Anisoptera) 실잠자리 (Zygoptera) |

| 형태 | |

| 영문 | dragonfly, damselfly |

| 한국어 명칭 | |

| 한국어 | 잠자리목, 蜻蛉目, 톤보목 |

2. 특징

잠자리는 몸이 길고 투명한 두 쌍의 큰 날개를 가진 곤충이다. 머리에는 매우 큰 겹눈과 씹는 데 알맞은 입틀이 발달했다. 목은 가늘어 머리를 자유롭게 움직일 수 있다.

전 세계에 약 5,000종이 서식하며, 일본에는 약 200종이 분포한다. 일본에서 가장 큰 왕잠자리나 가장 작은 꼬마잠자리처럼 크기가 매우 다양하다. 역사상 가장 큰 곤충으로 여겨지는 거대잠자리(화석종)는 현재의 잠자리와 형태는 비슷하지만 분류학적으로는 다르다.

잠자리는 알에서 애벌레, 그리고 어른벌레로 성장하는 불완전변태 과정을 거친다. 애벌레는 보통 '''잠자리 유충'''이라고 불리며, 담수에서 아가미로 호흡하며 사는 수서곤충이다.

2. 1. 날개

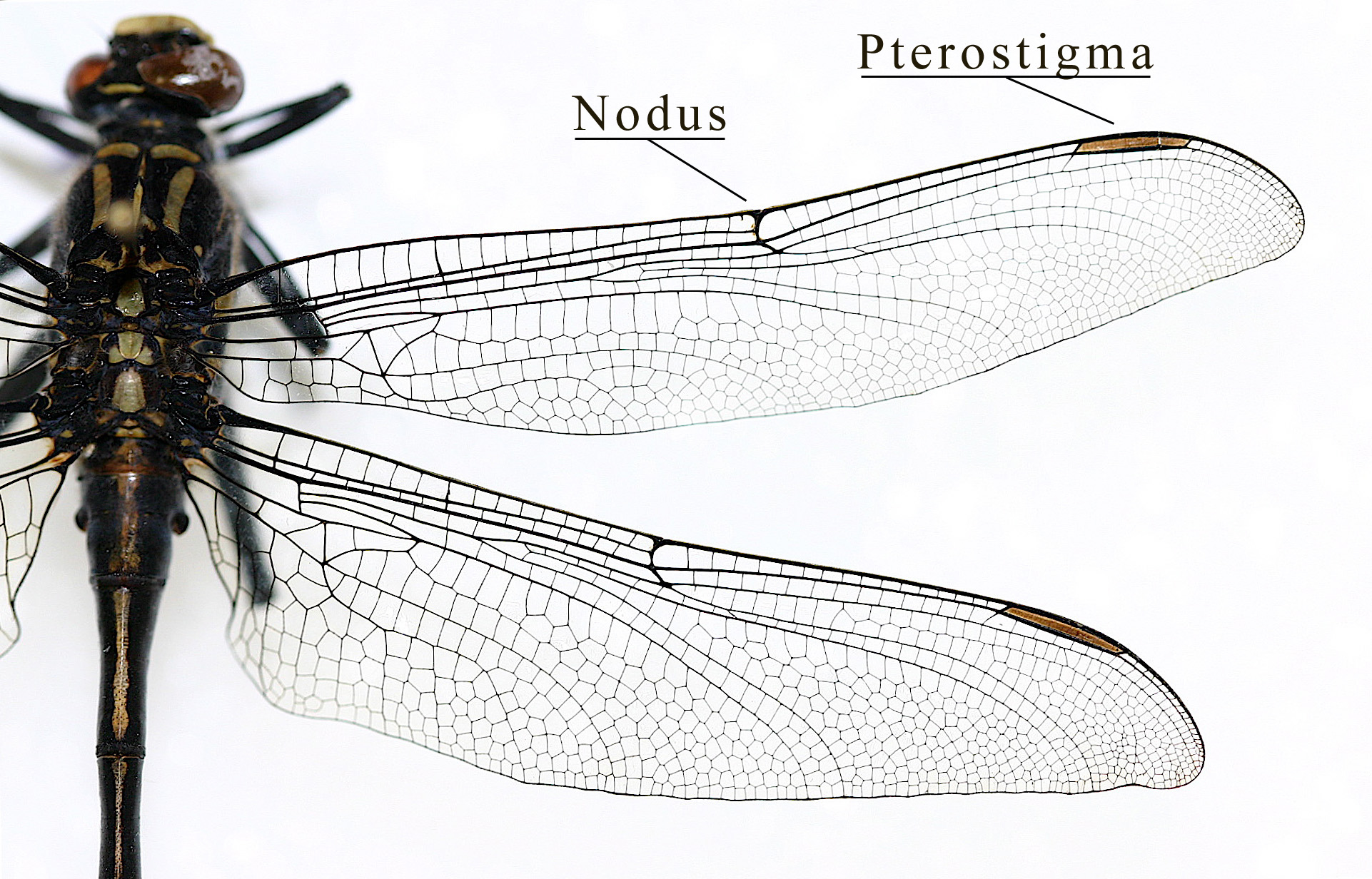

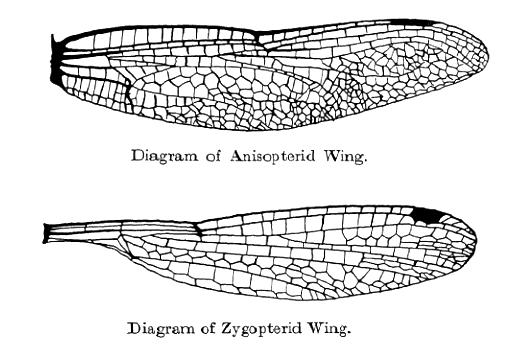

잠자리는 잘 발달된 두 쌍의 길고 투명한 날개를 가지고 있다. 앞날개와 뒷날개는 보통 모양이 다르며[9], 날개는 그물처럼 얽힌 시맥과 투명하고 얇은 시막으로 이루어져 매우 가볍다. 잠자리의 날개는 잠자리 몸무게의 10배에 달하는 물체를 들어올릴 수 있을 정도로 효율적이지만, 회전할 때 앞뒤 날개가 서로 부딪힐 수 있는 단점도 가지고 있다.

잠자리는 날개를 접을 수 없다. 쉴 때는 날개를 위로 향해 등 뒤로 모으거나(주로 실잠자리아목) 좌우로 평평하게 펼치지만(주로 잠자리아목), 일반적인 곤충처럼 날개를 뒤로 꺾어 등 위에 나란히 붙이지는 못하는데, 이는 원시적인 특징으로 여겨진다. 날개가 한 장 없어져도 비행이 가능하다.

잠자리목의 비행은 날개에 비행 근육이 직접 붙어 움직이는 직접비행 방식이다.[10] 이는 신시류 곤충들처럼 비행 근육이 가슴에 붙어 날개를 간접적으로 움직이는 방식과 다르다. 덕분에 잠자리는 네 개의 날개를 각각 독립적으로 제어할 수 있으며, 각 날개의 움직이는 폭, 빠르기, 받음각, 캠버(날개 단면의 휜 정도), 비틀림 등을 자유롭게 조절할 수 있다.[10] 이를 이용해 공중에 정지하는 호버링 비행을 하거나, 심지어 공중제비를 하는 종도 관찰되었다.

대부분 잠자리 날개의 끝부분 앞쪽 가장자리에는 날개무늬(pterostigma)라고 불리는 작은 구조가 있다. 이 부분은 두꺼운 혈림프로 채워져 있으며, 종종 색깔이 있는 시맥으로 둘러싸여 있다. 날개무늬의 정확한 기능은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 비행 시 공기역학적인 효과를 내거나 시각적인 역할을 할 것으로 추정된다. 날개 끝에 무게를 더함으로써 날개를 위아래로 움직이는 데 필요한 에너지를 줄여 비행 효율을 높이는 데 기여할 수도 있다. 이러한 날개무늬는 벌과 같은 다른 곤충에게서도 발견된다.[11]

잠자리 날개를 옆에서 보면 약간 구부러져 있고 표면에 요철이 있는 구조인데, 이 구조는 비행 중에 날개 위로 흐르는 공기에 작은 소용돌이를 만들어낸다. 과거의 날개 이론에서는 이러한 소용돌이가 실속과 같이 비행 성능을 떨어뜨린다고 생각했지만, 잠자리의 경우에는 오히려 비행에 도움을 주는 것으로 보인다.

2. 2. 형태

몸이 길고 두 쌍의 큰 날개를 가지며, 머리 부분에는 매우 큰 겹눈, 큰 턱, 가는 털 모양의 더듬이가 있다. 겹눈은 크고 반구처럼 부풀어 잘 발달했으며, 약 270°의 시야를 확보한다. 홑눈은 정수리에 3개가 있다. 구기(입틀)는 씹는 데 알맞게 발달했으며, 큰턱은 튼튼하고 날카로운 이빨 모양 돌기가 약간 있다. 목은 가늘며 머리를 회전시킬 수 있다. 머리는 크고 뒤쪽이 오목하다.

잠자리는 크기가 매우 다양하다.

- 가장 큰 잠자리: 중앙아메리카에 서식하는 거대 헬리콥터잠자리(''Megaloprepus coerulatus'')로, 날개폭이 191mm이다.

- 가장 무거운 잠자리: 날개폭이 165mm인 ''Tetracanthagyna plagiata''와 몸길이가 117mm(일부 자료에 따르면 125mm)이고 날개폭이 160mm인 ''Petalura ingentissima''이다.

- 가장 긴 잠자리: 신열대구 헬리콥터잠자리 ''Mecistogaster linearis''로 몸길이가 135mm이다.[7]

- 가장 작은 잠자리: 동아시아에 서식하는 ''Nannophya pygmaea''로 몸길이가 15mm, 날개폭이 20mm이다. 가장 작은 잠자리목 곤충은 ''Agriocnemis'' 속의 종들로 날개폭이 17mm에 불과하다.[8]

가슴은 상자 모양이며, 잘 발달된 길고 투명한 두 쌍의 날개를 가지고 있다. 이 날개는 독립적으로 움직이며, 각각 번갈아 퍼덕여 비행한다. 잠자리목의 비행은 직접비행 방식으로, 비행 근육이 날개에 직접 부착되어 네 개의 날개 각각의 움직임을 독립적으로 정밀하게 제어할 수 있다.[10] 이를 통해 공중에 정지(호버링)하거나 심지어 공중제비를 하는 종도 관찰된다. 날개는 옆에서 보면 요철이 있는 구조로, 비행 중 기류의 소용돌이를 발생시킨다. 날개 한 장이 없어져도 날 수 있다. 대부분의 잠자리 날개 끝 부근 앞쪽 가장자리에는 날개 혹(pterostigma)이라는 구조가 있다. 이는 두꺼운 혈림프로 채워져 있고 종종 색깔이 있는 막질 부분으로, 명확히 밝혀지지 않았으나 공기역학적 효과나 시각적 기능을 할 것으로 추정되며, 날개 끝 질량을 늘려 비행 에너지 효율을 높일 수도 있다.[11] 날개 혹은 꿀벌 등 다른 곤충에서도 발견된다. 쉴 때는 날개를 위로 향해 등 뒤로 접거나(실잠자리류), 평평하게 좌우로 펼치지만(잠자리류), 일반적인 곤충처럼 뒤로 구부려 등에 나란히 붙일 수는 없는데, 이는 원시적인 특징으로 여겨진다.

배는 가늘고 길며 뒤쪽으로 뻗어 있다. 다리는 비행 중 먹이(다른 곤충)를 잡는 데 주로 사용되며[9], 보행에는 적합하지 않다. 잠자리는 나뭇가지 끝 등에 앉을 때 다리를 사용하지만, 짧은 거리를 이동할 때도 주로 날개를 이용해 비행한다.

알, 약충, 어른벌레 단계를 거치는 불완전변태 곤충이다. 약충은 '''야고'''(ヤゴ)라고 불리며, 담수에서 생활하는 수서곤충이다. 약충은 성충보다 몸통이 굵고 짧다. 날개가 없고, 눈이 더 작으며, 더듬이는 더 길고, 머리의 움직임이 성충보다 덜 자유롭다. 구기는 변형되어 아랫입술이 먹이를 잡는 독특한 포획 기관인 '아랫입술 가면'(labial mask)으로 적응되었다.[12] 실잠자리 약충은 배 끝에 있는 3개의 꼬리 아가미(caudal gills)를 통해 호흡하는 반면, 잠자리 약충은 직장 안에 있는 기관 아가미(rectal gills)를 통해 호흡한다.[9]

3. 어원

일본에서는 예로부터 잠자리를 アキツ|아키츠일본어, アキヅ|아키즈일본어라고 부르며 친숙하게 여겨왔다.[36] 고대 일본의 국토를 아키츠시마(秋津島)라고 부르는 별칭이 있었는데,[36] 이는 일본서기에 따르면 신무 천황이 국토를 바라보며 "잠자리의 교미하는 모습과 같다"(トンボの交尾のよう(な形)だ|톤보노 고비노 요오(나 카타치)다일본어)라고 말한 것에서 유래했다고 한다.[37]

또한 고사기에는 웅략 천황의 팔에 앉은 등에를 잠자리가 잡아먹은 일화가 기록되어 있으며, 이 일화에서도 일본을 '아키츠시마'(蜻蛉島)라고 칭하고 있다. 웅략 천황은 미요시노의 고무로가타케(袁牟漏가岳)에서 사냥 중 팔에 등에가 앉자, 잠자리가 나타나 그 등에를 물어갔다. 이에 감명받아 이 땅을 '아키츠시마'라고 부르게 되었다고 노래했다.

일본 내 방언에서는 "아키츠", "아키즈", "아케즈", "아케스", "아케ー죠", "하케ー쟈", "톤푸", "돈보"[38] 등 다양한 형태의 명칭이 도호쿠 지방에서 남서 제도에 이르기까지 사용되고 있다.[39]

현대 일본어인 '톤보'(トンボ)의 어원에 대해서는 여러 설이 있다.[40]

| 어원 가설 | 변화 과정 |

|---|---|

| 날아다니는 날개 | 飛羽|토비하일본어 > 토비하 > トンバウ|톤바우일본어 > トンボ|톤보일본어 |

| 날아다니는 이삭 | 飛ぶ穂|토부호일본어 > 토부호 > トンボ|톤보일본어 |

| 날아다니는 막대기 | 飛ぶ棒|토부보일본어 > トンボウ|톤보우일본어 > トンボ|톤보일본어 |

| 습지/늪 지명 | 단부리, 돈부, 탄부 > トンボ|톤보일본어 |

| 동쪽 땅 (아키츠시마) | 東方に|토호니일본어 > トンボ|톤보일본어 |

| 공중제비 | 쓰부리, 토부리 > トンボ|톤보일본어 |

참고로, 한자로는 '蜻蛉'라고 쓰지만, 이 글자는 본래 하루살이를 가리키는 말이기도 하여, 근대 이전 문헌에서는 잠자리와 하루살이를 동일시하는 경우가 많았다.[36] 예를 들어, 아라이 하쿠세키의 어원 사전 『동아』(東雅)에는 "蜻蛉 하루살이. 옛날에는 아키츠라 하고 후에는 카게로후(하루살이)라 한다. 지금 속칭 톤보라고 하며 (중략) 빨간 잠자리(빨간잠자리)를 이나겐자라고도 한다"고 기록되어 있어, 하루살이를 잠자리의 별칭처럼 사용했음을 알 수 있다.

일본어에서는 잠자리가 친숙한 생물이었기에 여러 사물에 '톤보'라는 이름이 붙여졌는데, 이에 대해서는 잠자리 (동음이의) 문서에서 확인할 수 있다.

3. 1. 어원 (한국)

(내용 없음 - 원본 소스에 한국어 '잠자리'의 어원에 대한 정보가 없습니다.)3. 2. 어원 (서양)

요한 크리스티안 파브리시우스(Johan Christian Fabricius)는 1793년에 고대 그리스어 ὀδών|오돈grc (ὀδούς|오두스grc의 이오니아 방언형) "이빨"에서 유래하여 ''Odonata''라는 용어를 만들었다. 이는 잠자리의 큰턱이 눈에 띄게 이빨 모양과 비슷하다는 가설에 근거한다.[2]영어 단어 "잠자리(dragonfly)"는 일반적으로 잠자리과만을 지칭하지만, 때로는 잠자리목 전체를 의미하기도 한다.[3] 잠자리 애호가들은 이러한 모호함을 피하고자 잠자리과만을 특정할 때 "진짜 잠자리(true dragonfly)"[4] 또는 간단히 "잠자리과(anisopteran)"[5]라는 용어를 사용한다. 대안적인 용어로 "무사잠자리(warriorfly)"가 제안되기도 했다.[6]

영어의 'Dragonfly'는 주로 잠자리아목(Anisoptera)에 속하는 곤충을 가리키는 데 사용되며, 실잠자리아목(Zygoptera)의 곤충은 'Damselfly'(댐절플라이, Damsel은 젊은 여성을 의미)라는 별도의 명칭으로 구분된다. 참고로, 고대잠자리아목(Protozygoptera)의 종에 대해서는 'Dragonfly'가 사용되기도 하지만, 'Damsel-dragonfly'라는 명칭이 쓰이는 경우도 있다[42][43].

4. 생태

잠자리목 곤충은 알, 유충(수채), 성충의 단계를 거치는 불완전변태를 한다. 유충 시기는 주로 물 속에서 보내는 수서곤충이며, 성충이 되어서도 일생 동안 다른 곤충 등을 잡아먹는 육식성이다.[23]

전 세계적으로 약 5,000종이 알려져 있으며, 일본에는 약 200종이 분포한다. 역사상 가장 큰 곤충으로 여겨지는 거대잠자리(메가네우라)는 잠자리와 비슷하게 생겼지만 분류학적으로는 다른 그룹에 속한다.

4. 1. 생활환(Life cycle)

잠자리는 알, 애벌레(유충), 어른벌레(성충)의 단계를 거치는 불완전변태 곤충이다. 유충 시기는 물속에서 보내는 수서곤충으로, 종에 관계없이 '''잠자리 유충'''(수채, 학배기, ヤゴ|야고일본어)이라고 불린다. 성충은 대부분 물가에서 발견되지만, 많은 종이 물에서 멀리 떨어진 곳에서도 서식한다. 잠자리는 일생 동안 육식성(곤충식성)이며, 주로 더 작은 곤충을 먹이로 삼는다.[23]=== 짝짓기 ===

수컷 잠자리는 다른 곤충과 구별되는 복잡한 생식 기관을 가진다. 배 끝에는 암컷을 붙잡는 데 사용하는 꼬리털이 있고, 배의 2번째와 3번째 마디 사이에는 이차 교미 기관이 있다. 이곳에 9번째 배마디의 일차 생식기에서 만들어진 정자를 미리 저장해 둔다. 이 과정을 수컷 내 정자 이동(Sperm Translocation, ST)이라고 한다.[24][25] 교미를 위해 수컷은 꼬리털로 암컷의 머리(왕잠자리과)나 가슴(잠자리과)을 잡는다. 그러면 암컷은 자신의 배를 구부려 배 끝의 생식기를 수컷의 이차 교미 기관에 연결하여 정자를 받는다. 이 모습이 마치 고리나 바퀴처럼 보여 "바퀴 자세"라고 불린다.[9]

왕잠자리과 수컷은 주로 비행 중에 교미하며 암컷을 공중으로 들어 올리는데, 교미 시간은 보통 몇 초에서 1~2분 정도로 짧다. 반면 잠자리과 수컷은 앉아서 교미하며, 장소를 옮겨가며 5~10분 동안 지속되기도 한다. 수컷 잠자리는 교미 경쟁이 치열하여, 일부 종의 수컷은 이차 교미 기관을 이용해 암컷의 몸 안에 있는 다른 수컷의 정자를 제거하고 자신의 정자를 넣기도 한다.[27][28] 대부분 종의 수컷은 세력권을 가지며, 다른 수컷이 침입하면 격렬하게 공격한다.

=== 산란 ===

짝짓기를 마친 암컷은 물 속이나 물가의 식물 또는 습한 곳에 알을 낳는다. 꽁무니를 물 속에 넣었다 뺐다 하는 방식으로 알을 낳기도 한다. 산란 방식은 종류에 따라 다양하다.

| 종류 예시 | 산란 방식 |

|---|---|

| 왕잠자리 등 | 암수가 연결된 채 수초 등에 산란한다. 실잠자리 중에는 잠수하여 산란하는 것도 있다. |

| 애기실잠자리 등 | 암수가 연결된 채 수면을 배로 여러 번 두드리는 듯이 산란한다. |

| 큰밀잠자리 등 | 암컷이 수초 등에 산란하는 동안 수컷이 호버링하며 상공에서 지켜본다. |

| 푸른별무늬실잠자리 등 | 암컷이 단독으로 수초의 조직 내에 산란한다. 산개구리잠자리 등은 잠수하여 산란한다. |

| 남방붉은잠자리 | 암수가 연결된 채 물가의 저공에서 알을 뿌린다. |

| 장수잠자리 | 암컷이 단독으로 날면서 물 밑 진흙에 산란한다. |

=== 알과 부화 ===

알에서 깨어난 직후의 단계를 전약충이라고 하며, 이때는 알 속에 있던 영양분을 먹고 산다.

=== 유충 (수채) ===

잠자리 유충은 담수에서 생활하는 수서곤충이다. 날개가 없고 다리가 길며, 배 모양은 종에 따라 굵고 짧거나 가늘고 길다.

- 호흡: 아가미로 호흡한다. 물잠자리나 실잠자리류 유충은 배 끝의 기관아가미를 이용하고, 왕잠자리나 잠자리류 유충은 배 안의 아가미(직장 아가미)를 이용해 물을 빨아들였다 내뱉으며 호흡한다. 배 끝에서 물을 세차게 내뿜어 제트 추진 방식으로 빠르게 이동할 수도 있다. 실잠자리류 유충은 배 끝에 3장의 잎 모양 외부 아가미를 가지고 있다.

- 먹이: 강한 육식성(곤충식성)이다. 아래턱이 인간의 팔처럼 변형되어 평소에는 접혀 있다가 먹이를 잡을 때 순간적으로 길게 뻗어 사냥한다. 어릴 때는 물벼룩이나 모기 유충 등을 먹지만, 자라면서 작은 물고기나 올챙이까지 잡아먹는 왕성한 포식자가 된다. 먹이가 부족하면 '''동족 포식'''도 한다.[23]

- 성장: 약 9~14회의 탈피를 거치며 성장한다. 유충 기간은 종에 따라 크게 다른데, 실잠자리처럼 1개월이 채 안 되는 짧은 종도 있고, 장수잠자리처럼 수년에 이르는 종도 있다. 유충 시절 벗은 허물은 물방개 등이 먹어 치우기도 한다.

=== 우화와 성충 ===

성장한 종령 유충은 물가의 식물 등으로 기어 올라와 우화하여 날개와 긴 배를 가진 성충이 된다. 우화는 매미처럼 주로 밤에 이루어진다. 갓 우화한 잠자리는 아직 몸 색깔이 완전히 발달하지 않았고 번식 능력도 없는 미성숙한 상태이다. 성적으로 성숙하기까지 시간이 걸린다.

성충 잠자리는 각다귀, 멸구, 끝검은매미충, 모기, 파리 등의 작은 곤충들을 날카로운 가시가 많은 다리로 사냥하여 잡아먹는다. 동족끼리 잡아먹기도 한다. 성충의 수명은 보통 수개월 정도이며, 짝짓기와 산란을 마친 후 얼마 지나지 않아 죽는다.

성충은 우화 후 상당한 거리를 이동하기도 한다. 어떤 잠자리류(예: 애기실잠자리)는 여름에 시원한 산지로 이동했다가 가을에 번식을 위해 저지대로 돌아오는 행동을 보인다. 실잠자리 중에는 바다를 건너 멀리 이동하는 종도 알려져 있는데, 이들은 열대 지방에서 발생하여 점차 온대 지역으로 이동하며 번식하지만, 추운 겨울을 나지 못하고 그 지역에서 생을 마감하는 소멸 회유를 한다.

=== 월동 ===

대부분의 잠자리는 유충 상태로 물속에서 월동한다. 하지만 왕잠자리 무리처럼 성충 상태로 겨울을 나는 종도 있다.

=== 천적 ===

잠자리의 천적으로는 거미, 때까치, 직박구리, 사마귀, 동족, 인간 등이 있다. 물에 빠지면 소금쟁이에게 잡아먹히기도 한다.

=== 환경 지표 ===

잠자리 유충은 깨끗한 물에 서식하므로 강의 수질을 나타내는 지표생물 역할을 할 수 있다.[29] 또한 잠자리는 오직 곤충만을 먹기 때문에, 잠자리의 개체 수는 주변 생태계의 먹이(곤충) 풍부함을 반영한다.[29] 잠자리의 종 다양성은 서식지의 식물 다양성과도 관련이 깊어서, 다양한 종류의 잠자리가 발견되는 곳은 식물 또한 다양하게 존재할 가능성이 높다.[30]

=== 기후 변화의 영향 ===

잠자리는 평균 기온 변화에 민감하다. 지구 온난화로 기온이 상승하고 서식지가 건조해지면서 많은 종들이 더 높은 고지대나 고위도로 서식지를 옮기고 있다.[16] 기온 상승은 유충의 발달 속도를 빠르게 하고 성충의 크기를 작게 만드는 등 생활사에 변화를 일으키기도 한다.[16] 서식지 변화로 인해 원래 만나지 않던 종들이 만나 잡종을 만드는 비율도 증가하고 있다.[16] 기후 변화가 계속된다면 많은 잠자리 종들이 멸종 위기에 처할 수 있다.[16] 잠자리는 매우 오래된 곤충 목이며 화석 기록이 잘 남아있어 곤충의 진화와 적응 연구에 중요한 대상이다. 예를 들어, 잠자리는 비행 능력을 최초로 발달시킨 곤충 중 하나로 여겨지며, 잠자리의 비행 방식 연구는 곤충 비행 진화 과정을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.[16]

4. 2. 동족포식

많은 잠자리 종에서 유충과 성충 단계 모두에서 동족포식이 관찰된다. 성충 잠자리는 각다귀, 멸구, 끝검은매미충, 모기, 파리 등의 작은 곤충을 사냥하며, 동족끼리 잡아먹기도 한다. 유충(수채) 시기에는 먹이가 부족할 경우 '''동족 포식'''을 하기도 하며, 이를 통해 강한 개체만 살아남는 경향을 보인다.동족포식은 종 인식 오류, 짝짓기를 위한 성내 경쟁 또는 짝짓기 방해 방지 등의 원인으로 발생하는 것으로 알려져 있다.[31]

5. 인간과의 관계

중국의 영향으로[34] 잠자리가 정력에 좋다는 속설 때문에 한방약으로 사용되기도 했다.

잠자리는 유생 시기에는 물속의 해충을, 성충 시기에는 공중의 해충을 잡아먹기 때문에 인간에게 이로운 익충으로 여겨진다. 특히 모기의 유충과 성충을 모두 포식하는 중요한 천적이며, 논 환경에 잘 적응하여 벼 해충을 잡아먹기도 한다.

반면, 드물게 해충으로 간주되는 경우도 있다. 잠자리붙이가 와사비에 피해를 주거나, 왕잠자리가 뽕나무나 닥나무 등의 어린 가지에 산란하여 재배 농가에 손해를 입히는 사례가 알려져 있다. 특히 왕잠자리의 산란은 가지를 마르게 할 수 있어 과거 양잠 농가에게는 중요한 문제였으며, 옛 문헌에는 구제 방법이 기록되기도 했다.[35]

서양 문화권에서는 잠자리를 다소 불길하게 여기는 경향이 있었다. 유럽에서는 "마녀의 바늘"이라는 별명으로 불리며, 거짓말하는 사람이나 잠자는 사람의 입 또는 귀를 꿰맨다는 미신이 전해졌다. 또한 잠자리가 사람을 쏜다는 오해도 널리 퍼져 있었으며, "뱀의 선생"이라는 이름은 잠자리가 뱀에게 위험을 미리 알려준다는 믿음에서 유래했다.[47]

5. 1. 긍정적 관계

잠자리는 인간에게 여러모로 이로운 익충으로 여겨진다. 유생 시기에는 물속에서 모기 유충 등 수중 해충을 잡아먹고, 성충이 되어서는 공중을 날아다니며 모기, 파리, 나비, 나방 등 다양한 비행 곤충을 포식한다. 특히 모기는 유충과 성충 모두 잠자리의 중요한 먹이가 되기 때문에, 잠자리는 모기의 강력한 천적이다. 또한 알로 겨울을 나고 유생기를 물속에서 보내며 성충기를 육상(공중)에서 보내는 생활 방식은 논 환경에 잘 맞아, 벼를 해치는 해충을 잡아먹으며 농사에 도움을 주기도 한다.일본에서는 예로부터 잠자리가 아이들의 친숙한 놀이 상대였으며, 주변의 물가에서 다양한 종류의 잠자리를 쉽게 볼 수 있었다. 하지만 최근 수변 환경의 급격한 변화로 많은 종이 자취를 감추었으며, 특히 습지에 사는 종 중에는 멸종위기종으로 지정된 것도 있다.

1980년대 이후, 도시 환경을 다양한 생물이 살 수 있도록 개선하려는 비오톱 조성이 활발해지면서, 잠자리는 반딧불이와 함께 환경 복원의 중요한 지표 생물로 주목받고 있다. 특정 생물을 앞세워 환경 보호 운동을 펼치는 것이 효과적인데, 잠자리가 그 대상으로 자주 선택되는 것은 일본 등지에서 잠자리가 그만큼 사람들에게 친숙한 곤충임을 보여주는 증거일 것이다. 잠자리는 성충의 활동 반경이 넓어 서식지 조성이 반딧불이보다 까다롭지만, 작은 비오톱이라도 수초가 있으면 잠자리가 날아와 알을 낳을 가능성이 있다. 잠자리의 인공 사육은 쉽지 않아 방류는 원칙적으로 하지 않으므로, 서식지 보호와 복원이 더욱 중요하다. 잠자리 보호는 난이도가 높지만, 건강한 생태계를 복원하고 유지하는 환경 보호 활동으로서 큰 의미를 지닌다.[35] 도시에서는 여러 개의 작은 비오톱을 연결하여 잠자리가 이동하며 살아갈 수 있는 환경을 만드는 방안도 모색되고 있다.

5. 2. 문화 속 잠자리

화조화의 전통을 가진 오리엔탈리즘, 특히 자포니즘의 영향을 받아 근대에 들어 서양 미술에서도 곤충과 초목을 소재로 한 작품이 다수 제작되었다. "잠자리"를 소재로 한 작품을 다수 제작한 작가로는 아르누보의 선구자였던 공예가 에밀 갈레가 특히 잘 알려져 있다. 갈레는 잠자리를 모티브로 한 목공예품과 유리 공예품을 다수 제작했으며, 어떤 작품에는 "떨리는 잠자리를 사랑하는 자가 이것을 만든다"라는 명문을 새겨 넣었다고 한다.[48] 당시 자포니즘 애호가들 사이에서는 잠자리를 일본의 상징으로 여기는 분위기가 생겨나기도 했다.[48]잠자리는 다양한 문화 콘텐츠에서 소재로 활용되었다.

- 동요

- * 빨간 잠자리 (작사: 미키 로후, 작곡: 야마다 고사쿠)

- * 잠자리 안경 (작사: 누카가 마사시, 작곡: 히라이 코우사부로)

- 클래식

- * 폴카 마주르카 '잠자리' (요제프 슈트라우스)

- 가요

- * 잠자리 (작사·작곡·노래: 나가부치 츠요시)

- * 빨간 잠자리의 노래 (아노네노네)

- * 잠자리의 마음 (22/7)

- 소프트웨어

- * DragonFly BSD - 유닉스 계열의 BSD 운영 체제로, 이름과 마스코트에 잠자리가 사용되고 있다.

- 대중문화

- * 가면라이더 시리즈 - 일부 라이더의 모티브로 사용된다. 가면라이더 드레이크처럼 외형이나 이름에서 잠자리를 연상시키는 경우(drake는 잠자리를 의미하는 영어 단어)도 있고, 그렇지 않은 경우도 있다.

5. 2. 1. 한국

중국의 영향으로[34], 잠자리가 정력에 좋다는 속설 때문에 한방약으로 사용되기도 했다.잠자리는 유충 시기에는 물속의 해충을, 성충 시기에는 공중의 해충을 잡아먹기 때문에 익충으로 여겨진다. 특히 모기의 유충과 성충을 모두 잡아먹는 중요한 천적이다. 알 상태로 겨울을 나고 유충 시기를 물속에서 보내며 성충이 되어 땅 위(공중)에서 생활하는 특성상 벼논 환경에 잘 적응하며, 벼의 해충을 효과적으로 포식한다.

그러나 일부 잠자리는 해충으로 간주되기도 한다. 예를 들어, 잠자리붙이는 와사비에, 왕잠자리는 뽕나무나 닥나무 같은 나무의 어린 가지에 알을 낳아 농가에 피해를 주는 경우가 있다. 특히 왕잠자리는 특정 가지에 집중적으로 알을 낳아 가지를 마르게 할 수 있어, 과거 양잠 농가에게는 중요한 문제였으며, 옛 문헌에는 잠자리를 퇴치하는 방법이 기록되기도 했다[35].

5. 2. 2. 일본

중국의 영향으로[34] 정력제라는 속설 때문에 한방약으로 복용되기도 했다.유충 시기에는 물속의 해충을, 성충 시기에는 공중의 해충을 잡아먹기 때문에 익충으로 여겨진다. 특히 모기는 유충과 성충 모두 잠자리의 먹이가 되므로 중요한 천적 관계에 있다. 또한, 알 상태로 겨울을 나고 유충 시기를 물속에서, 성충 시기를 육상(공중)에서 보내는 생활사는 논 환경에 잘 적응하며 벼의 해충을 효과적으로 포식한다.

반면, 잠자리가 해충이 되는 경우는 드물지만, 잠자리붙이가 와사비에 피해를 주거나, 왕잠자리가 뽕나무나 닥나무 등의 어린 가지에 알을 낳아 재배 농가에 손해를 입히는 사례가 있다. 특히 왕잠자리는 특정 가지에 집중적으로 알을 낳아 가지를 마르게 하는 경우가 있어, 양잠 농가에게는 중요한 문제였으며, 옛 문헌에는 구제 방법이 기록되기도 했다[35].

엄밀히 말해, 일본어의 ‘トンボ|톤보일본어’와 영어의 ‘Dragonfly|드래곤플라이영어’는 완전히 동일한 의미의 번역어가 아니다. 일본어에서는 실잠자리를 포함한 잠자리목 전체를 ‘トンボ類|톤보류일본어’라고 부르는 반면[41], 영어 ‘Dragonfly|드래곤플라이영어’는 주로 잠자리아목에 속하는 곤충을 지칭하며, 실잠자리아목의 곤충은 ‘Damselfly|댐젤플라이영어’(Damsel은 젊은 여자를 의미)라는 별도의 명칭으로 구분한다. 참고로, 고대잠자리아목의 종에 대해서는 ‘Dragonfly|드래곤플라이영어’가 사용되지만, ‘Damsel-dragonfly|댐젤-드래곤플라이영어’라는 명칭이 쓰이는 경우도 있다[42][43].

일본에서는 예로부터 잠자리가 아이들의 친숙한 놀이 상대였으며, 가까운 물 환경을 서식지로 삼아 다양한 종이 관찰되었다. 하지만 최근(2015년 11월 기준) 수변 환경의 급격한 변화로 인해 많은 종이 자취를 감추었으며, 습지에 서식하는 종 중 일부는 멸종위기종으로 지정되기도 했다.

1980년대 이후 모리 키요카즈 등을 중심으로 도시의 가까운 환경을 다양한 생물이 서식할 수 있도록 정비하는 비오톱 개념에 기반한 여러 시도가 각지에서 이루어졌다. 이러한 시도에서는 특정 생물의 보호를 목표로 삼는 것이 효과적인데, 반딧불이와 함께 잠자리가 주요 대상이 되는 경우가 많았다. 이는 일본에서 이들 곤충이 얼마나 친숙한 존재인지를 보여준다.

하지만 잠자리 보호는 반딧불이 보호와 다른 어려움이 있다. 성충이 먹이를 먹지 않는 반딧불이는 비교적 좁은 공간과 특정 수질 조건, 수변의 나무 그늘만 있으면 서식이 가능하며, 방류를 통해 비교적 쉽게 번식시킬 수 있다. 반면, 잠자리 성충은 수명이 길고 비행 능력이 뛰어나 수변뿐만 아니라 주변에 넓은 녹지 환경이 필요하다. 그러나 비행에 충분한 공간만 확보된다면 아주 작은 비오톱이라도 수초가 있다면 잠자리가 날아와 산란할 가능성이 있다. 일단 잠자리가 발생하면 수초 과다 번식 등 환경 악화만 관리하면 매년 발생할 수 있어, 개체의 귀환성도 있는 것으로 보인다. 수컷은 강한 영역 방어 행동을 보이며, 다른 수컷이나 천적에게 쫓긴 개체나 암컷은 번식지를 찾아 능력에 따라 수백 미터를 이동하기도 한다. 잠자리의 인공 사육은 어렵기 때문에, 잠자리 연못에는 원칙적으로 방류하지 않는다. 이처럼 잠자리 보호는 난이도가 높지만, 환경 보호 활동으로서 큰 의미를 지닌다. 또한, 도시에서는 단일 연못만으로는 잠자리의 생활을 유지하기 어려울 수 있으나, 일정 거리를 두고 여러 시설을 설치하면 비행 능력이 강한 잠자리가 이들을 오가며 생활을 유지할 수 있을 것이라는 아이디어도 제시되고 있다.

5. 2. 3. 서양

엄밀히 말하면, 일본어의 「トンボ」와 영어의 「Dragonfly|드래곤플라이영어」는 완전히 대응하는 번역어가 아니다. 일본어에서 실잠자리를 포함한 잠자리목 전체를 가리키는 말로 「トンボ類」라는 단어가 사용되는 데 반해[41], 「Dragonfly|드래곤플라이영어」라는 영단어는 주로 잠자리아목에 속하는 곤충에 사용되며, 실잠자리아목의 곤충은 「Damselfly|댐절플라이영어」(Damsel은 젊은 여자의 뜻)라는 명칭을 사용하여 구분되기 때문이다. 참고로, 고대잠자리아목의 종에 대해서는 「Dragonfly|드래곤플라이영어」가 사용되지만, 「Damsel-dragonfly|댐절-드래곤플라이영어」라는 명칭이 사용되는 경우도 있다[42][43].5. 3. 잠자리와 관련된 예술 작품

화조화의 전통을 가진 오리엔탈리즘, 특히 자포니즘의 영향을 받아 근대에 들어 서양 미술에서도 곤충과 초목을 소재로 한 작품이 다수 제작되었다. "잠자리"를 소재로 한 작품을 다수 만든 작가로는 아르누보의 선구자였던 공예가 에밀 갈레가 특히 잘 알려져 있다. 갈레는 목공예품 외에도 잠자리를 모티브로 한 유리 공예품을 다수 제작했으며, 어떤 작품에는 "떨리는 잠자리를 사랑하는 자가 이것을 만든다"라는 명문을 새겨 넣기도 했다.[48] 당시 자포니즘 애호가들 사이에서는 잠자리를 일본의 상징으로 여기는 분위기가 있었다고 한다.[48]5. 4. 잠자리 보전

유생기에는 물속의 해충을, 성충기에는 공중의 해충을 잡아먹기 때문에 익충으로 여겨진다. 특히 모기의 유충(장구벌레)과 성충을 모두 잡아먹는 중요한 천적이다. 또한 알로 겨울을 나고 유생기를 물속에서, 성충기를 땅 위(공중)에서 보내는 생활 방식은 벼논 환경과 잘 맞아 벼의 해충을 잡아먹는 데 도움을 준다.반면, 해충이 되는 경우는 거의 없지만, 잠자리붙이가 와사비에, 왕잠자리가 뽕나무나 닥나무 등의 어린 가지에 알을 낳아 재배 농가에 피해를 주는 사례가 알려져 있다. 특히 왕잠자리는 일부 가지에 집중적으로 알을 낳아 가지를 마르게 할 수 있어, 양잠 농가에게는 중요한 문제였다. 과거 문헌에는 이를 막는 방법이 기록되기도 했다.[35]

잠자리는 특히 일본에서는 오랫동안 아이들의 놀이 친구였으며, 가까운 물가 환경을 서식지로 삼아 많은 종류를 볼 수 있었다. 하지만 최근(2015년 11월 기준) 수변 환경이 급격히 변하면서 많은 종이 주변에서 사라졌다. 습지에 사는 종 중에는 멸종위기종으로 지정된 것도 있다.

1980년대 이후 모리 키요카즈(森清和) 등을 중심으로 도시의 가까운 환경을 다양한 생물이 살 수 있도록 정비하는 비오톱 개념에 기반한 여러 시도가 이루어졌다. 특정 생물의 보호를 목표로 삼는 방식이 효과적인데, 반딧불이와 함께 잠자리를 내세운 운동이 많았다. 이는 일본에서 이들 곤충이 얼마나 친숙한 존재인지를 보여준다.

하지만 잠자리 보전은 쉽지 않다. 성충이 먹이를 먹지 않는 반딧불이는 비교적 좁은 공간과 물, 수변의 나무 그늘만 있어도 서식이 가능하여 방류를 전제로 하면 번식이 비교적 간단하다. 반면 잠자리 성충은 수명이 길고 비행 능력이 뛰어나 수변뿐만 아니라 주변에 충분한 넓이의 녹지 환경이 필요하다. 잠자리의 인공 사육은 어려워, 잠자리 연못에는 원칙적으로 개체를 방류하지 않는다.

그럼에도 불구하고, 비행에 충분한 공간이 트인 곳이라면 작은 비오톱이라도 수초가 있으면 잠자리가 날아와 알을 낳을 가능성이 있다. 일단 잠자리가 발생하면 수초가 너무 무성해지는 등의 환경 악화만 관리하면 매년 발생할 수 있어, 개체가 원래 장소로 돌아오는 성향도 있는 것으로 보인다. 수컷은 강한 영역 방어 행동을 보이며, 다른 수컷이나 적에게 쫓긴 개체, 또는 암컷이 번식할 물가를 찾아 능력에 따라 실잠자리라도 수백 미터를 이동하는 것으로 생각된다.

따라서 잠자리 보호는 난이도가 높지만, 환경 보호 활동으로서 큰 의미를 지닌다. 도시에서는 하나의 연못만으로는 잠자리의 생활을 유지하기 어려울 수 있지만, 일정 거리를 두고 여러 개의 서식 시설을 만들면 비행 능력이 강한 잠자리들이 이들을 오가며 생활을 유지할 수 있을 것이라는 생각도 제기되고 있다.

일본 전국에서 잠자리는 친숙한 곤충이며, 잠자리 소개 등에 힘쓰는 시설도 알려져 있다.

| 지역 | 시설명 | 비고 |

|---|---|---|

| 고치현 시만토시 | 잠자리 왕국 | |

| 시즈오카현 이와타시 | [https://okegayanuma.com/ 오케가야누마 비지터센터] | 오케가야누마에 70종 서식 (단일 늪 기준 일본 최다)[49] |

| 기후현 하시마군 카사마쓰정 | 잠자리 천국 |

6. 분류

잠자리목(Odonata)의 분류에 대해서는 여러 학설이 존재한다. 전통적으로 잠자리목은 실잠자리아목(Zygoptera, 실잠자리류), 잠자리아목(Anisoptera, 잠자리류), 그리고 고대잠자리아목(Anisozygoptera)의 세 아목으로 분류되어 왔다. 이 분류 방식은 세계 잠자리 목록(World Odonata List) 등에서 여전히 사용되며, 널리 이해되고 선호되는 방식이다.[20][21]

그러나 최근의 계통 발생 연구들은 다른 분류 체계를 제시하기도 한다. 예를 들어 Bybee 등(2021)의 연구에 따르면, 잠자리목은 크게 실잠자리아목(Zygoptera)과 잠자리하목(Epiprocta)으로 나뉜다. 그리고 잠자리하목 아래에 고대잠자리아목(Anisozygoptera)과 잠자리아목(Anisoptera)을 두는 방식으로 분류한다.[19] 이는 고대잠자리아목이 측계통군(paraphyletic)으로 간주되면서 제안된 분류 체계 중 하나이다. 이 관점에서는 잠자리아목(Anisoptera)을 잠자리하목(Epiprocta) 내의 아목(infraorder)으로 보기도 한다. 현존하는 고대잠자리아목 4종은 아목(infraorder) 에피오플레비오프테라(Epiophlebioptera)에 속하는 것으로 분류된다.

일부 연구에서는 잠자리목(Odonata)을 더 넓은 의미로 해석하여, 기본적으로 잠자리상목(Odonatoptera)과 동의어로 간주하기도 하지만, 원잠자리류(Protodonata)는 제외하는 경우도 있다. 이 경우 잠자리상목(Odonatoptera) 대신 잠자리류(Odonatoidea)라는 용어를 사용하기도 한다. 분류 체계에 대한 논의는 계속되고 있지만, 잠자리목과 그 멸종된 친척들이 하나의 단일계통군(clade)을 형성한다는 점은 분명하다.

6. 1. 잠자리아목 (Anisoptera)

전 세계에 약 5,000종이 있으며, 그중 일본에는 200종 가까이 분포하고 있다. 일본에서는 가장 큰 왕잠자리부터 가장 작은 꼬마잠자리까지 다양한 종류가 알려져 있다. 역사상 가장 큰 곤충으로 여겨지는 거대잠자리(メガネウラ|메가네우라일본어, 화석종)는 잠자리와 형태가 비슷하지만 분류학적으로는 다르다.알 - 애벌레 - 어른벌레라는 성장 단계를 거치는 불완전변태 곤충이다. 애벌레는 복강 내에 일종의 아가미를 가지고 있으며, 담수에서 생활하는 수서곤충으로, 종에 관계없이 '''잠자리 유충'''(ヤゴ|야고일본어)이라고 총칭된다.

잠자리목은 하루살이목과 함께 원시적인 날개 구조를 유지한 분류군이며, 이 두 목은 구시하강에 속한다.[50] 거대잠자리목에 속하는 메가네우라 등 고생대 석탄기부터 화석이 알려진 대형 종을 포함하는 그룹은 목 수준에서 분류가 다르다.

6. 2. 실잠자리아목 (Zygoptera)

앞뒤 날개의 모양이 거의 같고 배가 가늘고 길다. 대부분의 종은 앉을 때 날개를 접는 특징을 보인다.

| 과 | 주요 종 |

|---|---|

| 실잠자리과 (Agrionidae) | 애호랑나비잠자리, 청띠실잠자리, 왕실잠자리, 줄실잠자리 등 |

| 측범잠자리과 (Platycnemididae) | 검은물잠자리, 측범잠자리 등 |

| 청실잠자리과 (Lestidae) | 실잠자리, 오색실잠자리 등 |

| 넓적실잠자리과 (Megapodagrionidae) | 가시측범잠자리 |

| 꽃잠자리과 (Chlorocyphidae) | 야에야마꽃잠자리 |

| 물잠자리과 (Calopterygidae) | 물잠자리, 아사히나물잠자리, 산물잠자리, 검은물잠자리, 푸른날개실잠자리 등 |

| 남방물잠자리과 (Euphaeidae) | 갈색날개실잠자리 |

6. 3. 고대잠자리아목 (Anisozygoptera)

몸통은 불균시아목의 잠자리류와 비슷하지만, 날개는 균시아목의 것과 비슷하며, 날개를 접고 앉는 특징이 있다. 현존하는 종은 1과 1속 2종뿐이다.- 고대잠자리과(Epiophlebiidae) - 고대잠자리, 히말라야고대잠자리

7. 화석

쥐라기 시대의 잠자리 화석이 종종 발견된다. 고대의 잠자리 중 아니소지고프테라(Anisozygoptera)라고도 불리는 에피오필레비아속(''Epiophlebia'')은 현재의 잠자리보다 매우 컸다. 다른 고대 잠자리로는 메가네우라가 있다. 2007년 11월 중국에서는 1억 년 전의 것으로 추정되는 잠자리 화석이 발견되기도 하였다.[52]

현생 잠자리목(왕관군 Odonata)에 속하는 생물들은 트라이아스기 후기에 처음으로 나타났지만,[14] 그들의 조상을 포함하는 더 큰 그룹인 오도나톱테라(Odonatoptera)는 석탄기 후기에 처음 등장하여 가장 초기의 날개 있는 곤충 중 하나가 되었다.[14] 잠자리목과 그 친척들의 화석 기록은 3억 1900만 년 전까지 거슬러 올라가며, 곤충 중 가장 완전한 화석 기록 중 하나를 가지고 있다.[16]

특히 고생대에는 "거대 잠자리"로 불리는 곤충들이 존재했는데, 이들은 메가니소프테라(Meganisoptera)목에 속하며 그리핀플라이(griffinflies)라고도 불린다. 이들은 현대적인 의미의 잠자리목(Odonata)과는 관련이 있지만 같은 목은 아니다. 대표적인 예로 북아메리카의 페름기에서 발견된 ''메가뉴롭시스 페르미아나''(''Meganeuropsis permiana'')는 날개폭이 최대 71cm, 몸길이가 43cm에 달하여 역사상 가장 큰 곤충으로 기록되었다.[15]

잠자리목(Odonata)은 강도래목과 함께 고시류(Palaeoptera)라는 그룹 내 여러 멸종된 목들과 밀접한 관련이 있다. 이들은 날개가 관절을 이루는 방식과 휴식 시 날개를 놓는 방식에서 공통점을 공유하지만,[17] 고시류 그룹 자체가 단계통이 아닐 수 있다.[17] 잠자리목은 하루살이목과 함께 원시적인 날개 구조를 유지한 분류군이다.[50]

타르소플레비아이데(Tarsophlebiidae)는 오도나톱테라의 선사 시대 과(科)로, 잠자리목의 기저 분류군이거나 그들의 직계 자매 분류군으로 간주될 수 있다.[18]

참조

[1]

웹사이트

Odonatology

https://www.collinsd[...]

Collins

2024-11-19

[2]

논문

The significance of the dragonfly name "Odonata"

[3]

사전

odonate

[4]

서적

Field Guide to Lower Aquarium Animals

Cranbrook Institute of Science

[5]

서적

Dragonflies of Peninsular Malaysia and Singapore

Natural History Publications

[6]

서적

Dragonflies

Collins

[7]

논문

Dragonfly Giants

https://www.research[...]

2009-01-01

[8]

논문

Africa's smallest damselfly—a new Agriocnemis from Namibia (Odonata: Coenagrionidae)

2012

[9]

서적

Introduction to Insect Biology and Diversity

Oxford University Press

[10]

논문

Flight of the dragonflies and damselflies

[11]

논문

The pterostigma of insect wings an inertial regulator of wing pitch

[12]

논문

The toolkit of a hunter – functional morphology of larval mouthparts in a dragonfly

2021-08-11

[13]

서적

The Biology of Dragonflies

https://books.google[...]

Cambridge University Press Archive

2018

[14]

논문

How to date a dragonfly: Fossil calibrations for odonates

http://palaeo-electr[...]

[15]

서적

A Dazzle of Dragonflies

Texas A&M University Press

[16]

논문

Odonata (dragonflies and damselflies) as a bridge between ecology and evolutionary genomics

2016-12

[17]

논문

A revised interpretation of the wing base structure in Odonata

2009

[18]

논문

A revision of the Mesozoic dragonfly family Tarsophlebiidae, with a discussion on the phylogenetic positions of the Tarsophlebiidae and Sieblosiidae (Odonatoptera: Panodonata).

https://www.research[...]

2004-06-01

[19]

논문

Phylogeny and classification of Odonata using targeted genomics

Elsevier BV

[20]

웹사이트

World Odonata List

[21]

논문

Phylogeny and classification of Odonata using targeted genomics

[22]

논문

Disparification and extinction trade-offs shaped the evolution of Permian to Jurassic Odonata

2023-08

[23]

논문

Odonata: Who They Are and What They Have Done for Us Lately: Classification and Ecosystem Services of Dragonflies.

2019-02-28

[24]

논문

Studies on the secondary male Genitalia of the type species of some dragonflies (Odonata: Anisoptera: Libellulidae)

https://www.zoosprin[...]

2004-06

[25]

보고서

Evolution and diversity of intra-male sperm translocation in Odonata: A unique behaviour in animals

https://agris.fao.or[...]

United Nations

[26]

논문

The phylogeny of Hexapoda (Arthropoda) and the evolution of megadiversity

http://aesj.co-site.[...]

[27]

웹사이트

Mating and Reproduction in Odonata

https://www.brisbane[...]

[28]

웹사이트

Odonata: Dragonflies and Damselflies

https://ucmp.berkele[...]

[29]

논문

Odonates as indicators of the ecological integrity of the river corridor: Development and application of the Odonate River Index (ORI) in northern Italy

[30]

논문

Identification of dragonflies (Odonata) as indicators of general species richness in boreal forest lakes

2000-05-16

[31]

논문

Cannibalism in adult odonates (dragonflies and damselflies): an intriguing but unexplored behavior

https://www.authorea[...]

2024-08-23

[32]

서적

これは重宝漢字に強くなる本

株式会社光文書院

1979-06-15

[33]

논문

LESSONS FROM a DRAGONFLY'S BRAIN

[34]

서적

日华子本草: 辑释本

https://books.google[...]

安徽科学技术出版社

2005

[35]

서적

p.112

[36]

서적

箋註倭名類聚抄

https://ndldc.ndl.go[...]

NDLDC

1883

[37]

문서

神武紀より

[38]

서적

佐久市志 民俗編 下

佐久市志刊行会

1990

[39]

웹사이트

ハケーヂャ

http://ryukyu-lang.l[...]

[40]

서적

新井(2004)

[41]

학술지

アメリカザリガニによる2種のトンボ類幼虫に対する捕食

https://www.jstage.j[...]

2023

[42]

학술지

The flight of the relict dragonfly Epiophlebia superstes (Selys) in comparison with that of the modern Odonata (Anisozygoptera: Epiophlebiidae)

https://natuurtijdsc[...]

1993-01-01

[43]

학술지

A new genus and species of the damsel-dragonfly family Burmaphlebiidae (Odonata: Epiproctophora)

https://www.tandfonl[...]

2023-03-04

[44]

웹사이트

弥生時代のくらしを伝える銅鐸

https://www2.nhk.or.[...]

[45]

웹사이트

トンボのことを「勝虫(かちむし、かつむし)」と呼ぶが、その由来などが知りたい。

https://crd.ndl.go.j[...]

2022-08-08

[46]

웹사이트

蜻蛉返りとは

https://kotobank.jp/[...]

2022-08-08

[47]

서적

エヴァンズ(1972)

[48]

웹사이트

ガレとジャポニズム

http://www.suntory.c[...]

[49]

비디오

サントリー地域文化賞 静岡県磐田市『桶ケ谷沼 トンボの楽園づくり』

http://www.suntory.c[...]

サントリー・チャンネル

2013

[50]

문서

ただし、旧翅下綱が系統的にまとまりのある分類群であるか否かには異論もある。

[51]

웹사이트

한국잠자리연구회의 잠자리 개요

http://www.jasa.pe.k[...]

[52]

뉴스

1억년 된 나비·잠자리 화석 中서 발견

http://nownews.seoul[...]

나우뉴스

2007-11-15

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com