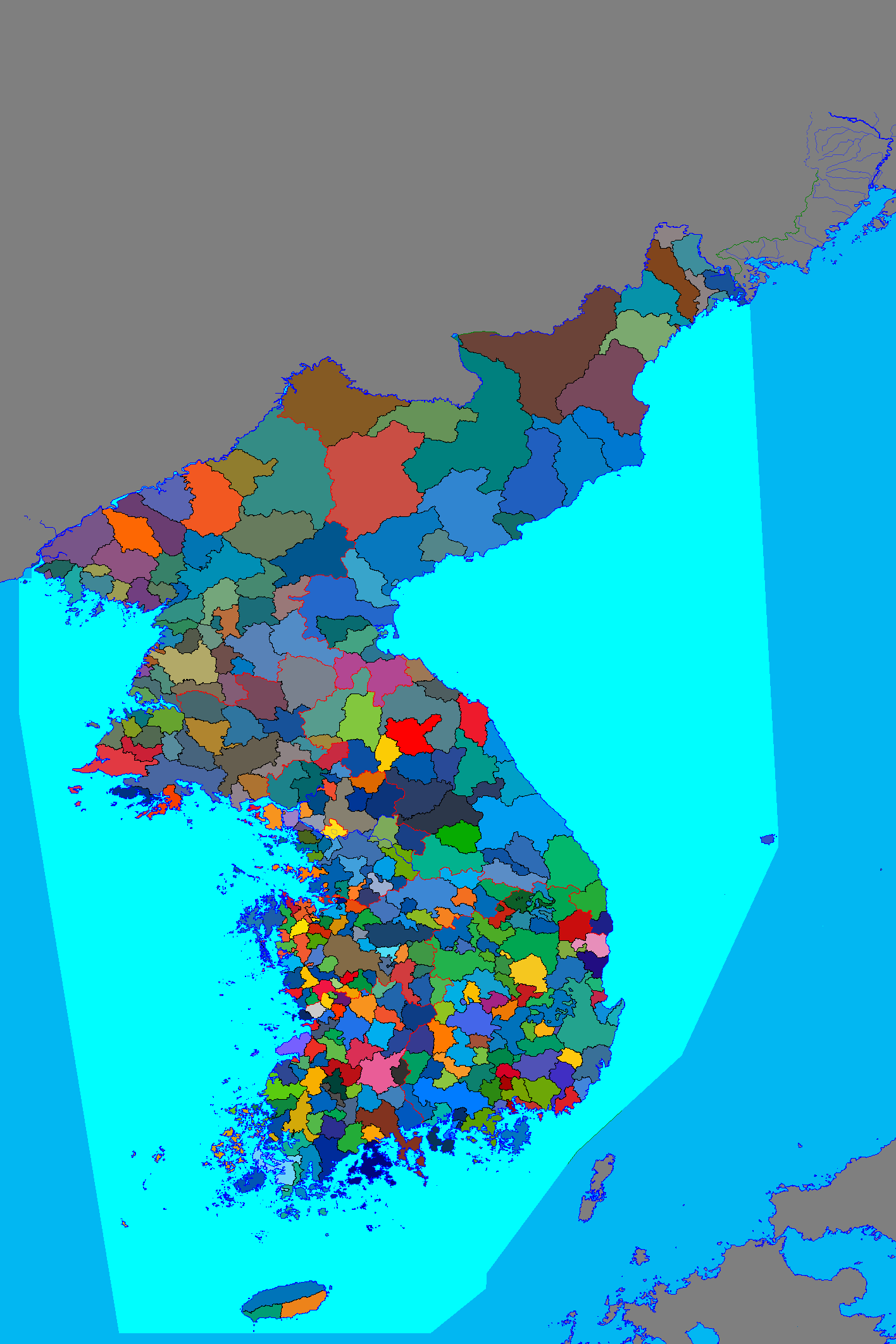

조선의 행정 구역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선의 행정 구역은 1485년 경국대전 편찬 시점을 기준으로 전국을 8도로 나누고, 각 도에 관찰사를 파견하여 지방 행정을 담당하게 했다. 8도는 경기, 충청, 전라, 경상, 강원, 황해, 영안(함경), 평안도이며, 각 도 아래에는 부, 대도호부, 목, 도호부, 군, 현이 있었다. 수도인 한성부에는 판윤을, 개성부에는 유수를 두었으며, 영안도와 평안도의 일부 지역에서는 관찰사 또는 절도사가 행정 구역을 겸임했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 행정 구역 - 십삼도

십삼도는 1896년 조선이 23부제를 개편하며 전국을 13개 도로 재편하고 관찰사를 둔 행정구역 체계로, 일제강점기까지 행정구역 개편을 거치며 유지되다가 해방 이후 남북한의 상이한 행정구역 체계로 나뉘었다. - 조선의 행정 구역 - 이십삼부

이십삼부는 1895년 갑오개혁으로 조선 정부가 8도 체제를 대체하여 시행한 지방 행정 구역 개편으로, 중앙집권화 강화 및 행정 효율성 증대를 목표로 전국을 23개의 관찰부로 재편하고 행정 구역 명칭을 ‘군’으로 통일했으나, 행정 불균형, 통상 업무 혼란, 군 등급제로 인한 불평등 심화 등의 문제로 중앙집권화 목표 달성에 실패했다. - 한국의 행정 구역 - 경상도

경상도는 한반도 동남부에 위치하여 신라, 가야, 고려, 조선 시대에 중요한 역할을 했으며, 태백산맥과 소백산맥, 낙동강을 특징으로 하는 지역으로, 부산, 대구, 울산 등의 주요 도시를 포함하고, '영남'이라고도 불리며, 대한민국 현대 정치사에서 중요한 위치를 차지한다. - 한국의 행정 구역 - 대한민국의 행정 구역

대한민국의 행정 구역은 광역자치단체, 기초자치단체, 하위 행정 구역으로 구성되며, 1895년에 기본적인 틀이 마련된 후 여러 차례 개편을 거쳐 현재 특별시, 광역시, 도, 시, 군, 자치구 등으로 구분하고 북한 지역에 대해서는 이북5도위원회를 통해 행정을 수행한다. - 한국사 - 김조국

김조국은 조선민주주의인민공화국의 정치인으로, 2019년 조선로동당 중앙위원회 위원 겸 당 중앙군사위원회 위원으로 선출되었으며, 당 조직지도부 제1부부장으로 임명되었다. - 한국사 - 토기

토기는 점토를 구워 만든 그릇으로, 일본에서는 구움 정도에 따라 도자기, 자기와 구분되며 인류 최초의 화학적 변화 응용 사례로 식생활과 문화에 혁명적인 변화를 가져왔고, 다원설이 유력한 발상지와 일본 열도 1만 6500년 전 토기 발견이 특징이며, 일본어 관점에서 정의, 역사, 제작 과정, 용도, 세계 각지 토기 문화를 설명한다.

| 조선의 행정 구역 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 조선 행정 기구 조직 | |

| |

| 중앙 행정 조직 | |

| 의정부 | 의정부 |

| 육조 | 육조 |

| 이조 | 이조 |

| 승정원 | 승정원 |

| 호조 | 호조 |

| 의금부 | 의금부 |

| 예조 | 예조 |

| 사헌부 | 사헌부 |

| 병조 | 병조 |

| 사간원 | 사간원 |

| 삼사 | 삼사 |

| 형조 | 형조 |

| 홍문관 | 홍문관 |

| 공조 | 공조 |

| 한성부 | 한성부 |

| 지방 행정 구역 | |

| 부 | 부 |

| 팔도 | 팔도 |

| 목 | 목 |

| 군 | 군 |

| 현 | 현 |

2. 관제

조선시대 지방관은 외관(外官)이라고 불렸으며, 도(道)의 관찰사가 가장 높은 직위였다. 그 아래 수령으로는 부윤, 대도호부사, 목사, 도호부사, 군수, 현령, 현감 등이 있었다. 고려와 달리 모든 군현에 지방관이 파견되었다.[1]

조선의 행정 구역은 경국대전 편찬 시점(1485년)을 기준으로 8도 체제로 구성되었다. 각 도에는 종2품의 관찰사가 파견되어 지방 행정을 총괄했다. 관찰사는 관할 지역을 순찰하며 수령의 행적과 백성의 생활을 살폈으며, 순찰사를 겸직하기도 했다.

관찰사는 종2품으로, 관할 지역을 순찰하며 수령의 행적과 백성들의 생활을 감시하는 역할을 했다. 원래 정해진 거처 없이 순찰했기 때문에 관찰사는 순찰사를 겸임했다. 경력, 도사, 판관, 중군, 검률 등이 관찰사의 지방 행정을 보좌했다.[1]

부윤은 종2품 지방관으로 관찰사와 동급이었으며, 관찰사가 소재한 지역의 부윤은 대개 관찰사가 겸임했다. 부는 평안도 평양·의주, 함경도 영흥(->함흥), 경상도 경주, 전라도 전주의 5곳에 설치되었다. 수도 한성부는 행정구역상 부였지만, 부윤이 아닌 판윤(정2품, 경관)이 담당했다. 수도권 요충지의 유수부 역시 부였으나 유수(종2품~정2품, 경관)가 장관이었고, 경기도 개성·강화·광주·수원·춘천 5곳에 있었다. 유수부는 도에 속했지만 한성부는 그렇지 않았다.[1]

목사는 부윤 다음 가는 정3품 지방관으로, 약 20개 주의 장관이었다.[1]

대도호부사(약칭 부사)는 목사와 동급인 정3품 지방관이었다. 원래 도호부는 한과 당의 제도로 군사적 임무를 맡았으나, 조선에서는 지방 구획 명칭일 뿐이었다. 대도호부는 평안도 영변, 함경도 영흥, 강원도 강릉, 경상도 안동·창원 5곳에 설치되었다.[1]

도호부사(약칭 부사)는 종3품 지방관으로, 중종 때 45곳이 있었다.[1]

군수는 종4품 지방관으로, 전국에 약 80개의 군이 있었다.[1]

현령(종5품)과 현감(종6품)은 현의 장관이었다.[1]

이들 외에도 관찰사, 병사·수사와 큰 고을 수령의 막료인 비장, 향교 지도를 위한 교수(부·목, 무록관), 훈도(군·현, 무록관)가 있었다.[1]

찰방, 역승, 도승 등은 교통 행정 관련 특수직이었다. 관찰사와 수령의 사무는 중앙 관제를 축소한 이방, 호방, 예방, 병방, 형방, 공방의 육방으로 나뉘었고, 토착 이속(吏屬, 아전)이 임용되었다. 지방 관청의 6방은 중앙의 육조와 비슷했지만, 직접적인 통제나 연관성은 없었다. 지방 관청의 6방은 의정부와 6조와 위계 차이는 있었지만, 직접적인 명령 계열은 확립되지 않았다. 도의 관찰사는 국왕, 군의 수령은 관찰사의 직접 지휘를 받았고, 6방은 각각 관찰사와 수령의 보조 기관이었다.[1]

3. 구성

도 아래에는 부, 대도호부, 목, 도호부, 군, 현 등의 행정 단위가 있었으며, 각각 부윤(종2품), 대도호부사(정3품), 목사(정3품), 도호부사(종3품), 군수(종4품), 현령(종5품), 현감(종6품) 등의 수령이 파견되었다. 고려와 달리 모든 군현에 지방관이 파견된 것이 특징이다.[1]

한성부는 행정구역상 부였지만, 부윤이 아닌 정2품 판윤이 담당했고, 개성부를 포함한 유수부는 종2품에서 정2품의 유수가 책임자였다. 이들은 지방직이 아닌 경관(京官)이 임명되었다.

지방 관청은 중앙의 육조처럼 이, 호, 예, 병, 형, 공의 육방으로 구성되었으나, 중앙 기관의 직접적인 통제를 받지는 않았다. 도의 관찰사는 국왕의 직접 지휘를 받았고, 군의 수령은 관찰사의 지휘를 받았다.[1]

8도(관찰사: 종2품) 부(부윤: 종2품) 대도호부 (대도호부사: 정3품) 목(목사: 정3품) 도호부 (도호부사: 종3품) 군(군수: 종4품) 현(현령: 종5품) 현(현감: 종6품) 경기 광주(廣州)·여주·파주·양주 수원·강화·부평·남양·이천(利川)·인천·장단 양근·풍덕·안산·삭녕·안성·마전·고양 용인·진위·영평·양천·김포 지평·포천·적성·과천·금천·교동·통진·교하·연천·음죽·양성·양지·가평·죽산 충청도 충주·청주·공주·홍주 임천·단양·청풍·태안·한산·서천·면천·천안·서산·괴산·옥천·온양 문의 홍산·제천·덕산·평택·직산·회인·정산·청양·연풍·음성·청안·은진·회덕·진잠·연산·이산(尼山)·대흥·부여·석성·비인·남포·진천·결성·보령·해미·당진·신창·예산·목천·전의·연기·영춘·보은·영동·황간·청산·아산 전라도 전주 나주·제주·광주(光州) 남원·장흥·순천(順天)·담양 보성·익산·고부·영암·영광·진도·낙안·순창·금산·진산·김제·여산 창평·용담·임피·만경·금구·능성 광양·용안·함열·부안·함평·강진·옥과·고산·태인·옥구·남평·흥덕·정읍·고창·무장·무안·구례·곡성·장성·진원·운봉·임실·장수·진안·무주·동복·화순·흥양·해남·대정·정의 경상도 경주 창원·안동 상주·진주·성주 김해·영해·밀양·선산·청송·대구 합천·함양·초계·청도·영천(永川)·예천·영천(榮川)·흥해·울산·양산·함안·김산·풍기·곤양 영덕·경산·동래·고성(固城)·거제·의성·남해 개령·거창·삼가·의령·하양·용궁·봉화·청하·언양·칠원·진해·하동·인동·진보·문경·함창·지례·안음·고령·현풍·산음·단성·군위·비안·의흥·신녕·예안·영일·장기·영산·창녕·사천·기장·웅천 강원도 강릉 원주 회양·양양·춘천·철원·삼척 평해·통천·정선·고성(高城)·간성·영월·평창 금성·울진·흡곡 이천(伊川)·평강·김화·낭천·홍천·양구·인제·횡성·안협 황해도 황주·해주 연안·평산·서흥·풍천 곡산·봉산·안악·재령·수안·배천·신천 신계·옹진·문화·우봉 장련·송화·장연·강령·은율·강음·토산 영안도(함경도) 영흥 안변 경성·경원·회령·종성·온성·경흥·부령·북청·덕원·정평·갑산 삼수·문천·고원·단천·함흥 홍원·이성·길성·명천 평안도 평양 영변 안주·정주·의주 강계·창성·성천·삭주·숙천·구성 중화·상원·덕천·개천·자산·가산·선천·곽산·철산·용천·순천(順川)·희천·이산(理山)·벽동·운산·박천·위원·영원 용강·삼화·함종·영유·증산·삼등·순안·강서 양덕·맹산·태천·강동·은산 3. 1. 경관직(京官職)

3. 2. 외관직(外官職)

조선시대 지방관은 '외관(外官)'이라고 불렸으며, 도(道)의 관찰사가 최고 책임자였다. 그 아래에는 수령(守令)이라고 불리는 부윤(府尹), 대도호부사(大都護府使), 목사(牧使), 도호부사(都護府使), 군수(郡守), 현령(縣令), 현감(縣監) 등이 있었다. 고려와 달리 모든 군현에 지방관이 파견되었다.[1]관찰사는 종2품으로, 관할 지역을 순찰하며 수령의 행적과 백성의 생활을 살피는 것이 주된 임무였다. 원래 정해진 거처 없이 혼자 순행하였기 때문에, 관찰사는 순찰사를 겸직하는 것이 일반적이었다. 관찰사의 지방 행정을 돕기 위해 중앙에서 경력(經歷), 도사(都事), 판관(判官), 중군(中軍), 검률(檢律) 등을 파견하였다.[1]

부윤(府尹)은 종2품 지방관으로 관찰사와 동급이었으며, 관찰사가 있는 곳의 부윤은 대개 관찰사가 겸임하였다. 부는 평안도 평양·의주, 함경도 영흥(함흥), 경상도 경주, 전라도 전주의 총 5개 지역에 설치되었다. 한성부(漢城府)는 행정구역상 부였지만, 부윤이 아닌 판윤(判尹)이 담당하였고 판윤은 관찰사보다 높은 정2품이었으며, 지방직이 아닌 경관(京官)이 임명되었다. 유수부(留守府) 또한 부였으나 부윤이 아닌 유수가 책임자였고, 판윤처럼 경관이 임명되었다. 유수는 종2품에서 정2품으로 임명되었고, 경기도 개성·강화·광주·수원·춘천의 5곳에 설치되었다. 유수부는 도에 속했지만 한성부는 도에 속하지 않았다.[1]

목사(牧使)는 정3품 지방관으로, 부윤 다음이었다. '주(州)'로 이름 붙여진 약 20개 지역을 '목(牧)'이라고 하였고, 그 책임자를 목사라고 하였다.[1]

대도호부사(大都護府使, 약칭 府使)는 정3품 지방관으로, 목사와 동급이었다. 원래 도호부 제도는 한(漢)과 당(唐)의 제도로 군사적 임무가 중요했지만, 조선에서는 군사적 기능은 없고 지방 구획상의 명칭일 뿐이었다. 대도호부는 조선 초기부터 후기에 걸쳐 평안도 영변, 함경도 영흥, 강원도 강릉, 경상도 안동·창원의 총 5개 지역에 설치되었다.[1]

도호부사(都護府使, 약칭 府使)는 종3품 지방관이었다. 도호부는 중종 때 기준으로 45곳이 있었다.[1]

군수(郡守)는 종4품 지방관으로, 전국에 약 80개의 군이 있었다.[1]

현의 책임자인 종5품 현령(縣令)과 종6품 현감(縣監)이 그 뒤를 이었다.[1]

이들 외에도 관찰사, 병사(兵使)·수사(水使)와 큰 고을의 수령은 막료(幕僚)로 비장(裨將)을 두었고, 향교(鄕校) 교육을 위해 부·목에는 무록관(無祿官)인 교수(敎授), 군·현에는 무록관인 훈도(訓導)가 있었다.[1]

지방 행정관으로는 교통 관련 특수직인 찰방(察訪), 역승(驛丞), 도승(渡丞) 등이 있었다. 관찰사와 수령의 사무는 중앙 관제를 축소한 형태로, 이(吏)·호(戶)·예(禮)·병(兵)·형(刑)·공(工)의 육방(六房)으로 나누어 담당하게 하고, 그 실무는 토착의 이속(吏屬)을 임용하여 처리하였는데, 이들을 이서(吏胥) 또는 아전(衙前)이라 불렀다. 지방 관청은 중앙의 육조(六曹)처럼 6방으로 구성되었지만, 지방의 각 방이 중앙의 해당 기관으로부터 직접적인 통제를 받거나 긴밀하게 연결되지는 않았다. 지방 관청의 6방은 의정부와 육조와 상하 관계는 있었지만, 직접적인 명령 체계는 확립되지 않았다. 도의 관찰사는 국왕의 직접 지휘를 받았고, 군의 수령은 관찰사의 직접 지휘를 받았으며, 6방은 각각 관찰사와 수령의 보조 기관이었다.[1]

| 8도(관찰사: 종2품) | 부(부윤: 종2품) | 대도호부 (대도호부사: 정3품) | 목(목사: 정3품) | 도호부 (도호부사: 종3품) | 군(군수: 종4품) | 현(현령: 종5품) | 현(현감: 종6품) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 경기 | 광주(廣州)·여주·파주·양주 | 수원·강화·부평·남양·이천(利川)·인천·장단 | 양근·풍덕·안산·삭녕·안성·마전·고양 | 용인·진위·영평·양천·김포 | 지평·포천·적성·과천·금천·교동·통진·교하·연천·음죽·양성·양지·가평·죽산 | ||

| 충청도 | 충주·청주·공주·홍주 | 임천·단양·청풍·태안·한산·서천·면천·천안·서산·괴산·옥천·온양 | 문의 | 홍산·제천·덕산·평택·직산·회인·정산·청양·연풍·음성·청안·은진·회덕·진잠·연산·이산(尼山)·대흥·부여·석성·비인·남포·진천·결성·보령·해미·당진·신창·예산·목천·전의·연기·영춘·보은·영동·황간·청산·아산 | |||

| 전라도 | 전주 | 나주·제주·광주(光州) | 남원·장흥·순천(順天)·담양 | 보성·익산·고부·영암·영광·진도·낙안·순창·금산·진산·김제·여산 | 창평·용담·임피·만경·금구·능성 | 광양·용안·함열·부안·함평·강진·옥과·고산·태인·옥구·남평·흥덕·정읍·고창·무장·무안·구례·곡성·장성·진원·운봉·임실·장수·진안·무주·동복·화순·흥양·해남·대정·정의 | |

| 경상도 | 경주 | 창원·안동 | 상주·진주·성주 | 김해·영해·밀양·선산·청송·대구 | 합천·함양·초계·청도·영천(永川)·예천·영천(榮川)·흥해·울산·양산·함안·김산·풍기·곤양 | 영덕·경산·동래·고성(固城)·거제·의성·남해 | 개령·거창·삼가·의령·하양·용궁·봉화·청하·언양·칠원·진해·하동·인동·진보·문경·함창·지례·안음·고령·현풍·산음·단성·군위·비안·의흥·신녕·예안·영일·장기·영산·창녕·사천·기장·웅천 |

| 강원도 | 강릉 | 원주 | 회양·양양·춘천·철원·삼척 | 평해·통천·정선·고성(高城)·간성·영월·평창 | 금성·울진·흡곡 | 이천(伊川)·평강·김화·낭천·홍천·양구·인제·횡성·안협 | |

| 황해도 | 황주·해주 | 연안·평산·서흥·풍천 | 곡산·봉산·안악·재령·수안·배천·신천 | 신계·옹진·문화·우봉 | 장련·송화·장연·강령·은율·강음·토산 | ||

| 영안도(함경도) | 영흥 | 안변 | 경성·경원·회령·종성·온성·경흥·부령·북청·덕원·정평·갑산 | 삼수·문천·고원·단천·함흥 | 홍원·이성·길성·명천 | ||

| 평안도 | 평양 | 영변 | 안주·정주·의주 | 강계·창성·성천·삭주·숙천·구성 | 중화·상원·덕천·개천·자산·가산·선천·곽산·철산·용천·순천(順川)·희천·이산(理山)·벽동·운산·박천·위원·영원 | 용강·삼화·함종·영유·증산·삼등·순안·강서 | 양덕·맹산·태천·강동·은산 |

- 영안도(함경도)

- * 영흥부윤은 관찰사가 겸함

- * 경성도호부사는 북도절도사가 겸함, 북청도호부사는 남도절도사가 겸함

- 평안도

- * 평양부윤은 관찰사가 겸함

- * 영변대도호부사는 절도사가 겸함

4. 행정 구역

조선 시대의 지방 행정 구역은 외관(外官)이라고 불리는 지방관이 다스렸으며, 최고위 지방관은 각 도(道)의 관찰사였다. 관찰사 아래에는 수령(守令)이라고 불리는 부윤(府尹), 대도호부사(大都護府使), 목사(牧使), 도호부사(都護府使), 군수(郡守), 현령(縣令), 현감(縣監) 등이 있었다. 고려 시대와 달리 조선 시대에는 모든 군현에 지방관을 파견하였다.[1]

관찰사는 종2품으로, 관할 지역을 순찰하며 수령의 행적과 백성들의 생활을 살피는 것이 주된 임무였다. 이 때문에 관찰사는 원래 정해진 거처 없이 순력(巡歷)하였고, 순찰사(巡察使)를 겸하는 것이 일반적이었다. 관찰사의 지방 행정을 보좌하기 위해 중앙에서 경력(經歷), 도사(都事), 판관(判官), 중군(中軍), 검률(檢律) 등을 파견하였다.[1]

부윤(府尹)은 종2품 지방관으로 관찰사와 동급이었으며, 관찰사가 소재한 지역의 부윤은 대개 관찰사가 겸임하였다. 부는 평안도 평양·의주, 함경도 영흥(함흥), 경상도 경주, 전라도 전주 등 총 5개 지역에 설치되었다. 조선의 수도인 한성부(漢城府)는 행정 구역상 부였지만, 부윤이 아닌 판윤(判尹)이 담당하였고, 판윤은 관찰사보다 높은 정2품이었으며 경관(京官)이 임명되었다. 수도권 요충지에는 유수부(留守府)가 설치되었는데, 행정 구역상 부였으나 부윤이 아닌 유수가 장관이었고, 판윤과 마찬가지로 경관이 임명되었다. 유수는 종2품에서 정2품으로 임명되었고, 유수부는 경기도 개성·강화·광주·수원·춘천 등 5곳에 있었다. 유수부는 도에 속했지만, 한성부는 도에 속하지 않았다.[1]

목사(牧使)는 부윤 다음 가는 정3품 지방관으로, 군읍(郡邑)의 이름이 주(州)로 된 약 20개 지역의 장관이었다.[1]

대도호부사(大都護府使, 약칭 府使)는 목사와 동급인 정3품 지방관이었다. 원래 도호부 제도는 한(漢)과 당(唐)의 제도로 군사적 임무를 수행했으나, 조선에서는 군사적 기능은 없고 지방 구획상의 명칭일 뿐이었다. 대도호부는 조선 초기부터 후기에 걸쳐 평안도 영변, 함경도 영흥, 강원도 강릉, 경상도 안동·창원 등 5개 지역에 설치되었다.[1]

도호부사(都護府使, 약칭 府使)는 종3품 지방관이었다. 도호부는 중종 때 기준으로 45곳이 있었다.[1]

군수(郡守)는 종4품 지방관으로, 전국에 약 80개의 군이 있었다.[1]

현의 장관으로는 종5품 현령(縣令)과 종6품 현감(縣監)이 있었다.[1]

정식 지방관 외에도 관찰사, 병사(兵使)·수사(水使)와 대읍(大邑)의 수령은 막료(幕僚)로 비장(裨將)을 두었고, 향교(鄕校) 지도를 위해 부·목에는 무록관(無祿官)인 교수(敎授), 군·현에는 무록관인 훈도(訓導)가 있었다.[1]

이 밖에 지방 행정관으로 교통 행정에 관한 특수직인 찰방(察訪), 역승(驛丞), 도승(渡丞) 등이 있었다. 관찰사 및 수령의 사무는 중앙 관제의 축소판으로, 이(吏)·호(戶)·예(禮)·병(兵)·형(刑)·공(工)의 육방(六房)으로 나누어 담당하게 하고, 그 사무는 토착의 이속(吏屬)을 임용하였으며, 이들을 이서(吏胥) 또는 아전(衙前)이라 불렀다. 지방 관청의 부편성은 중앙 관서의 육조(六曹)와 상응하게 6방으로 되어 있었으나, 지방의 특정 방이 중앙의 같은 조직인 조의 직접적인 통제를 받거나 긴밀한 연관성을 가진 것은 아니었다. 지방 관청의 6방은 의정부와 6조와는 내·외직 간의 위계 차이는 있었으나 직접적인 종적 명령 계열이 확립되지는 않았으며, 도의 관찰사가 국왕의 직접적인 지휘 감독을 받고, 군의 수령은 관찰사의 직접적인 지휘 감독을 받는 보조 기관에 불과했다.[1]

4. 1. 8도

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com