청송군의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

청송군의 지질은 선캄브리아기부터 백악기에 걸쳐 다양한 지질 구조와 암석을 포함한다. 선캄브리아기에는 편마암과 각섬암이 파천면 일대에 소규모로 분포하며, 청송 송강리 습곡구조가 나타난다. 트라이아스기-쥐라기에는 청송 화강암이 분포하며, 경상 누층군과 청송융기부가 형성되어 있다. 경상 누층군에는 대구층, 일직층, 점곡층, 사곡층 등이 있으며, 특히 백석탄과 신성리 공룡 발자국 화석 산지가 유명하다. 또한 알코스질사암층, 적색 사암층, 녹색 사암층이 분포한다. 영양소분지에는 동화치층, 가송동층, 도계동층이 분포하며, 백악기 말에는 안산암질 및 유문암질 마그마에 의해 주왕산이 형성되었다. 부남암주, 구암산 칼데라, 규장암 등의 화성암류와 청송광상 등의 광산 및 지하자원도 존재한다.

경상북도 청송군의 대부분 지역은 경상 분지에 속해 있어 중생대 백악기의 퇴적암-화산암 지층 경상 누층군 하양층군과 유천층군 그리고 이들을 관입한 불국사 화강암류가 분포하며, 영남 육괴의 선캄브리아기 지층은 청송군 북서부 파천면 지역에 소규모로 분포한다.[1]

청송 화강암은 청송군 중부 파천면, 청송읍, 주왕산면 서부에 대체로 북서 방향으로 분포하는 쥐라기의 화강암이며 경상 누층군과의 관계는 부정합으로 추정된다. 청송 지질도폭(1973)에 의하면 지질시대는 중생대 쥐라기이며 화강암 위에 일직층에 대비되는 알코스질사암층이 오고 화강암의 주요 구성 광물은 석영, 정장석, 미사장석, 사장석, 흑운모이며 각섬석, 자철석이 전반적으로 산재(散在)한다.[1] 영양 지질도폭(1973)에 의하면 진보면 후평리 일대에 분포하고 지질시대는 트라이아스기이며 동화치층에 의하여 부정합으로 덮힌다. 흑운모-각섬석 화강암으로서 곳곳에서 도홍색 장석을 가지는데 석회규산염암류와의 접촉부에 가까워지면서 각섬석의 함량이 증가되는 경향이 있다. 주로 사장석, 정장석, 석영, 각섬석 및 흑운모로 구성되며 인회석, 저어콘, 자철석등을 수반한다.[1]

장기홍(1975)이 제안한 청송융기부는 경상 분지 의성소분지와 영양소분지의 경계를 형성하고 있다. 이곳에서는 경상 누층군의 지층 두께가 급격히 감소하며 지층명도 달라진다.[11]

경상 분지 의성소분지에는 경상 누층군이 분포한다.

2. 선캄브리아기

2. 1. 선캄브리아기 편마암

청송군 내에서 선캄브리아기 암석은 청송군 북서부 파천면 지역에만 소규모로 분포한다. 화강암질 편마암과 흑운모호상편마암은 각각 청송군 파천면 병부리 사일산 일대와 파천면 황목리 일대에 소규모로 분포한다. 화강암질 편마암은 조립질, 화강암질이며 분화 또는 주입된 페그마타이트가 소규모로 습곡되어 있거나 단층으로 절단되어 있다. 흑운모호상편마암은 뚜렷한 호상 구조를 보이며 대개 중립 내지 세립질이나 조립질인 곳도 있다. 이 편마암에는 결정질 석회암(석회규산염암)이 협재된다.[4]

2. 2. 각섬암

각섬암은 파천면 황목리 지역에 소규모 분포하며 암상이 매우 다양하고 결정질 석회암을 많이 협재하여 그 경계가 점이적인 곳도 있다.[1]

2. 3. 석회규산염암 (결정질 석회암)

석회규산염암 또는 결정질 석회암은 파천면 병부리, 덕천리, 중평리, 송강리 일부 지역에 분포하며 청송 화강암에 관입당해 일부 포획되어 있다. 주 분포지에서 약 5 km 떨어진 곳에 달기약수가 있고 이곳에서 주로 탄산염 성분을 포함한 냉천이 용출되는데, 이는 지하에 이 석회암의 포획체가 있음을 시사한다. 이 지층은 주로 석회규산염암으로 구성되고 결정질 석회암과 소량의 운모편암 또는 각섬석 편마암을 포함한다. 청송 화강암과의 접촉부에서는 스카른 광물의 증가로 녹색과 백색이 번갈아 나타나는 호상구조를 보이기도 한다. 지층의 주향은 덕천리에서 북동 45°~북서 78°으로 불규칙하며 경사는 수직 내지 70°로 가파르고 지층이 심하게 교란되어 전체 두께는 알 수 없다.[5]

2. 4. 청송 유네스코 세계지질공원 청송 송강리 습곡구조

'''청송 송강리 습곡구조'''는 청송군 파천면 송강리 지역에 드러난 소규모 습곡 구조이다. 송강리 지역은 시대미상의 변성암류(호상편마암, 화강암질편마암, 석회규산염암류)와 이를 관입한 시대 미상의 화강편마암으로 구성된다. 습곡이 있는 곳의 지질은 석회규산염암류로 용전천 하안을 따라 약 170 m 노출되어 있다. 이곳에서는 습곡을 비롯해 암맥(Dyke)과 단층 구조를 관찰할 수 있다. 습곡으로는 등사습곡, 날개부가 없이 축부만 고립되어 나타나는 층간습곡, Z자형 비대칭습곡 등이 있다. 암맥은 관입시기를 서로 달리하는 3종류의 산성암맥이 인지된다. 단층은 습곡을 절단한 1회의 단층 작용과 이에 수반된 단층경면이 관찰된다. 이들은 적어도 다섯 번의 변형단계를 걸쳐 형성된 것으로 추정된다.[6]

북위 36° 29′ 05.6″ 동경 129° 01′ 25.1″

북위 36° 29′ 05.9″ 동경 129° 01′ 20.2″

북위 36° 29′ 05.8″ 동경 129° 01′ 19.9″

북위 36° 29′ 06.1″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.1″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.1″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.1″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.1″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 07.2″ 동경 129° 01′ 20.3″

북위 36° 29′ 07.1″ 동경 129° 01′ 20.4″

북위 36° 29′ 06.9″ 동경 129° 01′ 20.3″

북위 36° 29′ 06.7″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.8″ 동경 129° 01′ 20.1″

북위 36° 29′ 06.0″ 동경 129° 01′ 20.1″

3. 트라이아스기-쥐라기 청송 화강암

청송 화강암의 연대 측정 결과는 다음과 같다.연구자 측정 방법 연대 (Ma) 지질 시대 김상중(1997)[7] K-Ar 196.5±4.3 쥐라기 사공희 외(1999)[8] 238U-206Pb 195.7±3.6 쥐라기 사공희 외(1999)[8] 235U-207Pb 196.0±6.8 쥐라기 정창식 외(2002)[9] Sr-Nd-Pb 동위원소 226±20 트라이아스기 후기 카르니안 사공희 외(2005)[10] 206Pb/238U 196.5 쥐라기 사공희 외(2005)[10] 207Pb/235U 198.2 쥐라기

4. 경상 누층군과 청송융기부

5. 경상 분지 의성소분지의 경상 누층군

대구층은 원래 대구광역시 일대에 분포하는 경상 누층군 하양층군의 지층이나, 1973년 도평 지질도폭에서는 청송군 현동면 지역의 경상 누층군을 대구층으로 지정하였다. 그러나 주변 지질도폭과의 관계를 고려하면 이 지역의 백악기 지층은 사곡층이나 춘산층에 해당할 수도 있다.[12] 도평 지질도폭(1973)에 의하면 대구층은 녹색, 녹회색 사암과 자색 이암이 협재되고 빈약하게 두께 2 m 미만의 역암이 협재되며 사암은 알코스사암에 해당한다. 지층의 주향은 북서 15~20°, 경사는 북동 10~15°이나 화강암, 안산암 접촉 지대에서 국부적으로 변화한다.[12] 청송군 현동면 도평리, 국도 제31호선 삼자현로 도로변에는 대구층의 노두가 드러나 있다.

일직층은 경상 분지 의성소분지의 퇴적암 지층으로 청송군 내에서는 백석탄 일대에 분포한다. 일직층의 퇴적환경은 충적선상지이며 역암, 역질사암, 사암 및 이암으로 구성된다. 일직층에서는 백악기 저어콘이 발견되지 않고 주로 쥐라기와 트라이아스기의 저어콘이 발견되며 이는 청송 화강암, 영덕 화강암 등 주변의 트라이아스기-쥐라기 관입암체에서 기원한 것으로 해석된다.[13]

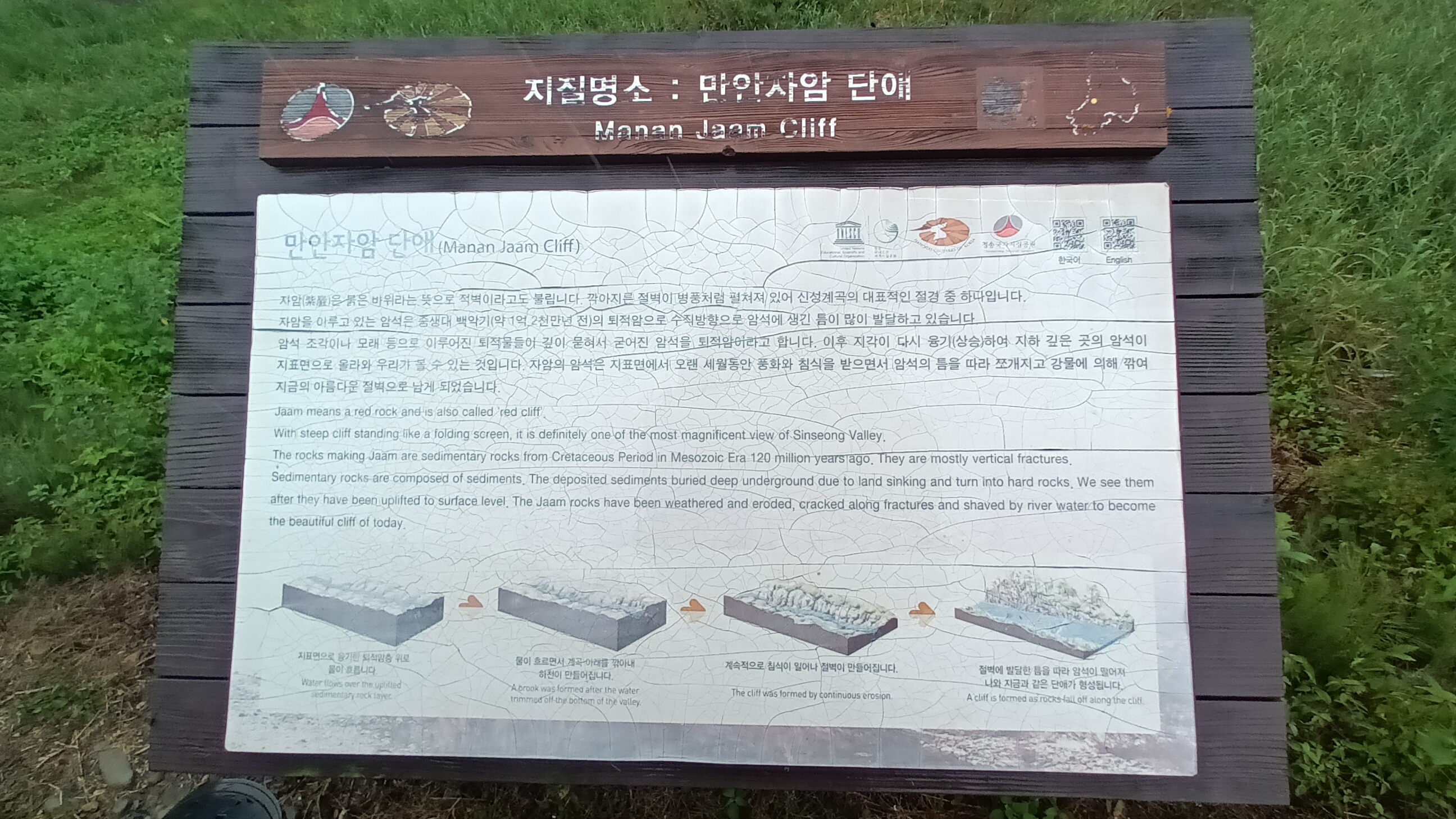

점곡층은 경상 분지 의성소분지의 퇴적암 지층으로 청송군 내에서는 안덕면 지소리, 고와리, 신성리 북부 지역에 소규모 분포한다. 천지 지질도폭(1978)에 의하면 하부의 후평동층 구계동층원(Khgg)을 정합으로 덮으며 상부의 사곡층에 의해 정합적으로 덮이고 지층의 두께는 약 950 m이다. 주로 사암과 셰일로 구성되며 세력암(細礫巖)과 응회암을 협재하며, 암상에 의해 상·중·하로 세분된다.[1] 점곡층의 사암은 쥐라기 안동 화감암과 청송 화감암에서 기원한 것으로 해석된다.[16] 점곡층의 백악기 저어콘에서 103.2±0.3 Ma의 가장 젊은 가중평균 연령이 산출되었다.[13] 청송군 안덕면 지소리에는 길안천을 따라 점곡층으로 추정되는 '''만안자암 단애'''가 발달해 있다.

사곡층은 경상 분지 의성소분지에 분포하는 경상 누층군 하양층군의 지층이다. 청송군 내에서는 안덕면 일대에 소규모 분포하며, 층서상 대구층과 동일하다.[1] 백악기 저어콘에서 104.2±0.5 Ma의 가장 젊은 가중평균 연령이 산출되었다.[13] 청송군 안덕면 신성리에는 방호정 부근 사곡층에 발달한 '''청송 신성리 공룡발자국 화석산지'''가 있으며, 2003년 태풍 매미로 인한 산사태 발생 지역에서 발견되었다.

'''알코스질사암층'''(Ka)은 1973년 청송도폭에서 정의된 지층으로, 청송군과 영덕군 지품면에서 중생대 청송 화강암체와 각섬석 화강암의 주변부를 따라 발달하며 이 화강암을 부정합으로 덮는 것으로 추정된다. 주 구성 광물은 석영과 장석이며 운반 거리가 멀지 않았음을 지시한다.[1]

'''적색 사암층'''(Krs)은 청송군 일대에 분포하며, 전체적으로 완만한 습곡 구조를 이루고 하위의 알코스질사암층 및 상위의 녹색 사암층과 정합적인 관계를 보인다.[1]

녹색 사암층(Kgs)은 1973년 청송도폭에서 정의된 지층으로 후평동층과 동일하며, 청송군 안덕면 북부 지역에 분포한다. 하위의 적색 사암층과는 정합 관계이다.[1]

5. 1. 대구층과 삼자현

대구층은 원래 대구광역시 일대에 분포하는 경상 누층군 하양층군의 지층으로 도평 지질도폭(1973)에서는 청송군 현동면 지역에 분포하는 경상 누층군을 대구층으로 지정했으나 주변 지질도폭과의 관계를 고려하면 이 지역의 백악기 지층은 사곡층이나 춘산층에 해당할 수도 있다.[12] 도평 지질도폭(1973)에 의하면 녹색, 녹회색 사암과 자색 이암이 협재되고 빈약하게 두께 2 m 미만의 역암이 협재되며 사암은 알코스사암에 해당한다. 지층의 주향은 북서 15~20°, 경사는 북동 10~15°이나 화강암, 안산암 접촉 지대에서 국부적으로 변화한다.[12]

청송군 현동면 도평리, 국도 제31호선 삼자현로 도로변(고개를 넘어가는 옛길)에는 아래 사진과 같이 대구층의 노두가 곳곳에 드러나 있다.

5. 2. 일직층

일직층은 경상 분지 의성소분지의 퇴적암 지층으로 청송군 내에서는 백석탄 일대에 분포한다. 일직층의 퇴적환경은 충적선상지이며 역암, 역질사암, 사암 및 이암으로 구성된다. 일직층에서는 백악기 저어콘이 발견되지 않고 주로 쥐라기와 트라이아스기의 저어콘이 발견되며 이는 청송 화강암, 영덕 화강암 등 주변의 트라이아스기-쥐라기 관입암체에서 기원한 것으로 해석된다.[13]

5. 3. 청송 유네스코 세계지질공원 백석탄

청송군 안덕면 고와리 336 (N 36°21'25.43", E 128°58'35.28")에 위치한 백석탄은 길안천 계곡을 따라 발달하며 이 지역에는 점곡층이 북서 37°의 주향과 북동 35°의 경사로 분포한다. 백석탄은 하얀 돌이 반짝거리는 개울이라는 뜻으로 석영, 장석과 같은 광물이 많아 암석이 백색을 띤다.[14][15]

백석탄에서는 흔적화석(생흔화석), 층리, 사층리, 이암편 등 많은 퇴적구조가 발달한다. 하부에는 2~20 cm의 역암층이 존재하고 상부로 갈수록 상향 세립화하는 것을 관찰할 수 있다. 중부로 갈수록 중립~조립질 모래가 우세하며 사층리와 생물 교란 구조 등이 나타난다. 또한 하천에는 오랜 시간 풍화 침식되어 암반에 깊은 구멍이 생성된 포트홀이 발달되어 있다.[14][15]

백석탄에 분포하는 일직층의 사암에서 채취한 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연대 측정 결과 최소연령 164 Ma (쥐라기), 최대연령 2009 Ma (고원생대)의 넓은 연령 범위를 보였다. 그러나 선캄브리아기 시대의 연령을 보이는 저어콘은 단 2개에 불과하고 대부분의 저어콘은 트라이아스기 및 쥐라기를 지시한다. 저어콘의 U-Pb 연령 분포와 암석의 조직 등을 고려해 볼 때 일직층의 퇴적물은 트라이아스기 및 전기 쥐라기 관입암체에서 기원했을 가능성이 높다.[13]

5. 4. 점곡층

점곡층은 경상 분지 의성소분지의 퇴적암 지층으로 청송군 내에서는 안덕면 지소리, 고와리, 신성리 북부 지역에 소규모 분포한다. 천지 지질도폭(1978)에 의하면 하부의 후평동층 구계동층원(Khgg)을 정합으로 덮으며 상부의 사곡층에 의해 정합적으로 덮이고 지층의 두께는 약 950 m이다. 주로 사암과 셰일로 구성되며 세력암(細礫巖)과 응회암을 협재하며, 암상에 의해 상·중·하로 세분된다.[1]

점곡층의 사암은 쥐라기 안동 화감암과 청송 화감암에서 기원한 것으로 해석된다.[16] 점곡층의 백악기 저어콘에서 103.2±0.3 Ma의 가장 젊은 가중평균 연령이 산출되었다.[13]

5. 5. 청송 유네스코 세계지질공원, 만안자암 단애

청송군 안덕면 지소리 649-1 (N 36°20'47.19", E 128°59'40.59")에 위치한 '''청송 유네스코 세계지질공원 만안자암 단애'''(Manan Ja-am Cliff)는 길안천을 따라 펼쳐진 자색 절벽[赭巖]으로 점곡층으로 추정되나 확실치 않다. 절벽을 구성하는 암석은 중립~조립질 사암이고 내부에 아무런 퇴적 구조를 보이지 않는다. 특징적인 지질 구조로는 층리를 찾기 어려울 정도로 수많은 절리가 발달하며 자암 단애 전면부의 하천변에는 30 cm 폭의 단층핵(단층비지)과 10 m 이상의 단층 손상대가 발달한 중규모 이상의 주향 이동성 단층대가 발달하고 있어 단애의 발달이 절리나 단층대와 같은 단열대를 따라 형성된 것으로 해석된다.[1] 실제로 주변에는 서북서 방향의 황학산 단층과 동-서 방향의 단층이 발달한다.[1] 이 지질명소는 지방도 제930호선이 지나는 만안삼거리 남쪽 새마을교 바로 옆에 자리잡고 있으며 안덕면 백석탄로 566번지로 이어지는 좁은 도로를 통해 접근할 수 있다.

5. 6. 사곡층과 방호정

사곡층은 경상 분지 의성소분지에 분포하는 경상 누층군 하양층군의 지층이다. 청송군 내에서는 안덕면 일대에 소규모 분포하며, 층서상 대구층과 동일하다.[1] 백악기 저어콘에서 104.2±0.5 Ma의 가장 젊은 가중평균 연령이 산출되었다.[13]

천지 지질도폭(1978)에 의하면 사곡층은 주로 사암과 니질암(泥質巖)이 7:3 비율로 구성되며, 자색(赭色)이 우세하고 (녹)회색암이 교호(交互)한다. 옥산면 실업리의 신당골~대골마을 사이에서는 연한 초콜릿색을 띠는 1~2 m 두께의 조립질사암과 10~40 cm 두께의 셰일이 호층(互層)을 이루고 있다.[1]

구산동 지질도폭(1976)에 의하면 사곡층은 미사(微砂)질 셰일과 사암으로 구성되며, 의성군 옥산면 실업리에서 사곡면 매곡리에 이르는 본 층의 두께는 약 2,000 m이다. 점곡층 위에 놓이며 춘산층 아래에 놓인다. 이 지역에서 암질에 따라 상·중·하부로 세분된다. 두께 700 m인 하부는 사암과 셰일로 구성되며 자색(赭色)층을 함유한다. 두께 700 m인 중부는 셰일과 사암으로 구성되며 (암)회색층이 많이 협재된다. 두께 600 m인 상부는 셰일과 사암으로 구성되나 대부분이 자색(赭色)층이다. 본 층은 대체로 경상 분지 밀양소분지의 함안층과 경상 분지 영양소분지의 도계동층의 중·하부에 대비된다.[17]

청송군 안덕면 신성리 656의 방호정은 경상 누층군 사곡층 절벽 위에 세워진 정자로, 사암과 이암으로 구성된다. 지층은 남동쪽으로 경사한다.[1]

5. 7. 청송 유네스코 세계지질공원 청송 신성리 공룡발자국 화석산지

'''청송 유네스코 세계지질공원 청송 신성리 공룡발자국 화석산지'''는 청송군 안덕면 신성리 산 100-1 (북위 36° 19′ 48″, 동경 129° 59′ 03″)에 위치하며, 방호정 부근 사곡층에 발달한 공룡 발자국 화석 산지이다. 이곳은 청송 유네스코 세계지질공원의 일부이다.[1][18]

이 화석 산지는 2003년 태풍 매미로 인한 산사태 발생 지역에서 발견되었다. 이 지역의 사곡층은 주로 북동 60° 주향과 남동 33° 경사를 가지며, 사암, 이암, 셰일 등으로 구성된다. 공룡 발자국 화석층은 세립사암 내지 실트스톤과 이암이 반복되는 퇴적암 지층이다. 지층에서는 잔물결에 의해 형성된 연흔 구조와 건조 기후를 나타내는 건열 구조가 부분적으로 관찰된다.

이 지층에서는 수각류 11개, 용각류 3개, 조각류 5개의 보행렬이 확인되었다.[1][18]

5. 8. 청송 유네스코 세계지질공원 신성계곡 한반도 지형

'''청송 유네스코 세계지질공원 청송 신성리 공룡발자국 화석산지'''는 청송군 방호정 부근 사곡층에 발달한 공룡 발자국 화석 산지이며 청송 유네스코 세계지질공원에 속한다. 2003년 태풍 매미로 인해 산사태가 발생한 자리에서 발견되었다. 이 지역의 사곡층은 사암과 이암, 셰일 등으로 구성되며 공룡 발자국 화석층은 세립사암 내지 실트스톤과 이암이 반복된 퇴적암 지층이다. 지층에는 연흔 구조와 건조 기후를 지시하는 건열 구조가 부분적으로 관찰된다. 지층에서 확인된 보행렬은 수각류 11개, 용각류 3개, 조각류 5개이다.[1][18]

신성리 화석산지와 방호정 북쪽에는 '''청송 유네스코 세계지질공원 신성계곡 한반도 지형'''이 있으며 방호정로 도로변에서 산 중턱으로 올라가는 탐방로를 따라 160m 올라가면 이 지형을 조망할 수 있는 전망대가 있다. 이 전망대에서는 감입 곡류하는 길안천과 한반도지형 그리고 남동쪽으로 경사진 경상 누층군 점곡층과 사곡층 절벽을 관찰할 수 있다.

5. 9. 알코스질사암층

'''알코스질사암층'''(Ka)은 1973년 청송도폭에서 정의된 지층으로, 청송군과 영덕군 지품면에서 중생대 청송 화강암체와 각섬석 화강암의 주변부를 따라 발달하며 이 화강암을 부정합으로 덮는 것으로 추정된다. 청송 화강암과 접촉부에서는 역질(礫質; 자갈 성분) 사암이 우세하나 상부로 갈수록 사암의 입도(粒度; 알갱이 크기)가 작아진다. 화강암체 인접부에서 알코스질사암의 입도는 5~10 mm 내외이나 부분적으로 3~5 cm에 이르는 역(礫)을 포함하기도 한다.[1]

주 구성 광물은 석영과 장석이며 아각상(亞角狀; subangular) 내지 각상(角狀; angular)을 보여주어 운반 거리가 멀지 않았음을 지시한다. 구성 광물의 원마도(圓磨度; 둥근 정도)는 화강암과의 접촉부에서 각상이 우세하고 위로 갈수록 원형(round)에 가까워진다. 이 지층 상위에 오는 적색 사암층과의 접경부에서 가끔 교호(交互; 번갈아 나타남)되는 상태를 나타낸다. 본 지층의 주향(走向; 층리면이 수평면과 만나 이루는 선의 방향)과 경사(傾斜; 기울어진 정도)는 영덕군 지품면에서 북서 0~45° 및 남서 10~47°, 청송읍과 파천면에서 북서 30~37° 및 북동 10~51°, 부동면에서 북서 28° 및 북동 15°를 보인다.[1]

5. 10. 적색 사암층

'''적색 사암층'''(Krs; Kyeongsang supergroup silra-nakdong group red sandstone formation, 赤色 沙巖層)은 청송군 일대에 분포하며, 전체적으로 완만한 습곡 구조를 이루고 하위의 알코스질사암층 및 상위의 녹색 사암층과 정합적인 관계를 보인다.[1] 주 구성 암석은 적색 사암과 셰일이며, 이들 중에는 가끔 회녹색 셰일, 알코스질사암, 응회질 이암이 협재되어 있다. 적색 사암과 셰일은 특징적인 색깔로 상부 및 하부의 지층과 구분되며, 상위의 녹색 사암층과의 경계부에서는 적색 사암과 녹색 사암 및 셰일층이 교호(交互)한다. 적색은 암석 전반에 걸친 철 산화물에 기인한 것으로 보인다. 응회질 이암은 회백색을 띠며, 주로 화산암, 석영, 장석류 등으로 구성된다. 영덕군 지품면과 달산면에서의 이 지층은 북서 20~75°의 주향과 남서 20~45°의 경사를 보인다. 이 지층은 규장암 및 각력질 안산암에 의해 관입당했으며, 진보면 괴정리와 파천면 옹점리-청송읍 부곡리 소재 중대산(706.6 m) 동측 도마치고개 부근에서 규장암이 적색 사암층의 층리를 절단하거나 혼펠스화하여 그 일부를 포획체로 가지고 있다.[1]

5. 11. 녹색 사암층/후평동층

녹색 사암층(Kgs; Kyeongsang supergroup silra-nakdong group green sandstone formation, 綠色 沙巖層)은 1973년 청송도폭에서 정의된 지층으로 후평동층과 동일하며, 청송군 안덕면 북부 지역에 분포한다. 특히 안덕면 노래리의 계곡에서 잘 나타난다. 하위의 적색 사암층과는 정합 관계이며, 경계부에서는 적색 사암과 녹색 사암이 소규모로 교호하며 발달하다가 점차 녹색 사암이 우세해진다. 본 지층은 주로 녹색을 띠고 회색 또는 암회색의 사암과 셰일로 구성되며, 부분적으로 적색 사암 또는 셰일층이 협재된다. 층리는 잘 발달되어 있으나 연흔과 건열은 발견되지 않는다. 지층의 주향은 일반적으로 북서 40~60°이며, 경사는 북동 또는 남서 20~40°를 보인다. 경사 방향의 대칭은 습곡 구조가 있음을 나타내며, 화강암이 관입한 곳에서는 지층의 주향이 약간 교란되어 있다.[1]

6. 경상 분지 영양소분지의 경상 누층군

청송군 북부 진보면 지역에는 경상 분지 영양소분지의 동화치층, 가송동층, 도계동층이 분포한다.

6. 1. 동화치층

동화치층은 경상 분지 영양소분지 지역에 분포하는 경상 누층군의 지층으로, 청송군 지역에서는 진보면 지역에 분포한다. 영양 지질도폭(1970)에 의하면 경상계 지층의 기저를 이루며 상위의 가송동층에 의해 정합적으로 덮인다.[19] 본 층의 하안에서는 기저 역암층이 미약하게나마 발달되기도 하는데 도폭 남동부 영양군 석보면 요원리 지역에서는 역암층이 나타나지 않으며 남서부 청송군 진보면 합강리 부근에서는 두께 0.3~2 m의 역암층이 발달되는 곳이 나타난다. 이 역암층은 기저 역암층인 울련산층에 대비될 것으로 보이며, 역(礫)을 구성하는 암석은 주로 운모화강암이고 편마암, 운모편암 및 처트 등으로 이루어진다. 본 층은 사암이 우세한 하부와 이암의 발달이 비교적 우세한 상부로 구분될 수 있는 경향이 다소 엿보이는데 이들 상·하부의 경계는 뚜렷하지 못하여 점이적인 변화를 보인다. 하부 사암대는 주로 담자색(淡赭色) 내지 담황색 알코스 사암 및 역질 사암이 우세하나 자색 계통의 이암을 적지 않게 협재한다. 이 사암대에는 역암 및 역질사암 박층이 하부로 가면서 많이 있는데 도폭 남서부 진보면 부곡리 부근에서는 2~5개 층, 남동부 요원리 부근에서는 3~11개의 박층이 협재되어 본 층의 지역적인 심한 암상(巖床)의 변화를 보인다. 또한 본 사암대 상부에서는 담회색 이회암 박층을 1~2개 함유한다. 본 층의 상부 이암대는 주로 이암 및 셰일로 구성되며 사암, 역질 사암 및 역암층을 수 층 협재하는데 본 층 상위에 놓이는 가송동층과의 경계는 점이적이다. 역(礫)은 곳에 따라 종류와 크기에 있어서 변화가 심하나 주로 화강암류, 처트, 편마암등이고 규암 및 편암류로 된 역도 함유하는 것이 보통인데 그 크기에 있어서는 처트류의 것이 원도도 낮고 크기도 작아 1~3 cm 정도의 것들이 가장 흔하며 화강암 및 기타 변성암류로 구성되는 역은 원도도 비교적 높고 장축에 있어서도 곳에 따라서 3~5 cm, 혹은 10~20 cm의 것이 대표적이고 50 cm에 달하는 것도 가끔 나타난다. 본 지역의 동화지층은 영양 분지의 북반부(도계동 및 예안도폭 지역)에 비해 현저하게 얇은 두께를 갖는데 곳에 따라 상당한 차이를 보이나 130 m 내외이다.[19] 영양도폭 내에서 도폭 가운데 도계동층을 중심으로 그 양쪽인 청송군 진보면 부곡리와 세장리 남부, 이촌리 그리고 석보면 요원리에 떨어져 분포한다.[1]청송군 진보면 추현리를 지나는 국도 제34호선 도로변( 일대)에는 아래 사진과 같이 동화치층 적색 이암의 노두가 약 200m에 걸쳐 대규모로 드러나 있다.

6. 2. 가송동층

가송동층은 경상 분지 영양소분지 지역에 분포하는 경상 누층군의 지층으로, 청송군 지역에서는 진보면 지역에 분포한다. 영양 지질도폭(1970)에 의하면 동화치층의 상부에 정합적으로 놓이며 경계는 점이적이다.[20] 청송군 진보면 세장리, 각산리, 월전리, 진안리 지역에 분포하는 가송동층은 남-북 주향의 천곡 단층 및 후평 단층에 의하여 동화치층 및 도계동층과 단층으로 접하며 진보면 월전리 남부에서 규장암에 의해 관입당했다.[20] 가송동층의 구성 암석은 안동 지역과 달리 이회암보다는 사암류의 발달이 두드러지게 나타나는 것이 특징적이다.[20] 이암과 사암이 호층을 이루며 암석 색에 있어 타 지층에 비해 녹회색 계통의 암층이 상당히 많은 경향을 보인다.[20] 본 층 내에 발달하는 사암은 주로 알코스질 사암이나 응회질 사암도 적지 않은데 이 응회질사암 및 역암은 본 층 상부로 가면서 증가되어 청량산층과의 경계부 부근에서의 사암층은 응회질의 것이 지배적이다.[20] 특히 본 도폭 동부에서 이러한 현상이 뚜렷하게 나타난다.[20] 본 층의 두께는 250~270 m로 측정되었으며 도계동 및 예안도폭에 비해 현저하게 얇아진 것이다.[20] 화석은 발견되지 않았다.[20]6. 3. 도계동층

도계동층은 경상 분지 영양소분지 지역에 분포하는 경상 누층군의 지층으로, 청송군 지역에서는 후평 단층 동부인 진보면 시량리, 고현리, 신촌리 지역에 분포한다. 영양 지질도폭(1970)에 의하면 해당 지역에 분포하는 경상 누층군 최상부 지층으로 구성 암석은 전체적으로 적갈색 내지 자색(赭色) 계통의 암색을 가지며 주로 이암과 석회질 알코스질사암 및 응회암질의 호층으로 이루어지고 역암 및 역질 사암, 응회암 및 현무암류를 포함한다. 역암 및 역질 사암층의 발달은 미약하다.[1]7. 경상 누층군 유천층군과 주왕산

경상 분지에 속하는 경상북도 청송군은 중생대 백악기 말 화산 활동으로 주왕산이 형성되었다. 안산암질 및 유문암질 마그마의 활동으로 주왕산과 그 주변 청송군, 영덕군, 포항시 일대에는 입봉 안산암, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암이 순서대로 형성되었다.[23]

주왕산 응회암은 냉각 과정에서 주상절리, 절벽, 협곡, 동굴, 폭포 등 다양한 지질 명소를 만들었다.[23] 과거 청송군 주왕산에서 포항시 북부 내연산에 이르는 유천층군 화산암류는 청송도폭(1973)의 불국사층군 각력질안산암, 도평도폭(1973)의 경상계 안산암질암, 청하도폭(1968)의 신라층군 보경사반암류로 분류되었으나, 현재는 입봉 안산암층, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암으로 세분된다.

7. 1. 과거의 분류

주왕산국립공원의 태행산(933.1 m), 금은광이(812.4 m), 무포산(717.5 m) 일대에 북북서 방향으로 넓게 분포하는 '''불국사층군 각력질 안산암'''(Kba; Kyeongsang supergroup Yucheon group breccia andesite, 角礫質 安山巖)은 담회색, 담홍색 또는 암회색 등을 띠며 안산암은 관입 각력(Intrusive breccia)을 포함하고 사장석, 녹렴석, 녹니석, 견운모, 자철석 등으로 구성된다.[1]포항시 보경사 북서부의 내연산(711.3 m), 천령산(774.8 m), 동대산(792.4 m) 일대 산악 지대에 넓게 분포하는 '''신라층군 보경사 분암류'''(Kb; Kyeongsang supergroup Sila group Bogyeongsa pophyrite, 寶鏡寺玢巖類)는 고산 지대를 형성하며 계곡은 침식되어 깊은 계곡을 이루고 곳곳에 폭포도 있다. 이 암석은 주로 암녹색 분암으로 구성되고 각력을 함유하고 있어 화산 각력암의 양상을 지닌 것도 있다. 석기(石基)는 암녹색이며 여기에 백색 장석 반정(斑晶)이 많이 있다. 본 암석은 천령산 부근에서 가송동층 하부 청계리층원을 관입하고 포항시 송라면 대전리에서는 가송동층 상부 도천리층원을 관입한다. 본 암석에는 절리가 많이 발달해 있으며 현미경 하에서 사장석, 석영, 녹렴석, 견운모로 구성된다.[1]

7. 2. 오늘날의 분류

오늘날에는 청송군과 영덕군, 포항시 일대에 분포하는 화산암류를 입봉 안산암층, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암 등으로 세분한다.[23]- '''입봉 분암층''' (Kdr; 笠峰玢巖層|입봉분암층일본어) 또는 '''입봉 안산암층'''은 화산암류 중에서 최하부에 해당하며 신양동층을 부정합으로 덮고 지품 화산암층에 의해 덮인다. 영덕도폭 (1937)에 의하면 신라통(신라층군) 최상부에 해당하며 용암과 응회암의 호층으로 구성되고 드물게 흑색 셰일과 각력암을 협재하며, 250 m 이상의 두께를 가진다.[24] 영덕군 지품면 송천리에서는 비반상(非斑狀) 안산암 용암으로만 구성된다. 응회암은 녹회색을 띠고 대체로 5~10 mm 내외의 암편과 부석을 다량 함유하며, 대부분 층리 없이 괴상을 나타낸다.[1]

- '''지품 화산암층'''은 유문암질 응회암 및 용암으로 구성되고 응회질 사암, 유리쇄설암(hyaloclastite), 응회질 역암과 안산암 용암을 협재한다. 이 암층은 전체적으로 지품면 송천리에서 최고 550 m로 가장 두껍고 측방으로 얇아지는 렌즈상 분포를 보인다.[1] 유문암질 화성쇄설암에 대한 SHRIMP U-Pb 연대측정 결과 백악기 후기 마스트리흐트절에 해당하는 68.5±1.6 Ma이 산출되었다.[25]

- '''내연산 응회암'''은 주왕산 남동부에 분포하며 포항 보경사로 이어진다. 내연산 응회암은 남동부에서 폭발성 분출에 의해 대부분 화쇄류로 북서 방향으로 이동하여 주왕산 근처에도 모였다.[1]

- '''주왕산 응회암'''은 대부분 주왕산국립공원 내에 분포하며, 능선부에서 너구동층과 무포산 응회암층에 의해 덮이기 때문에 불규칙하게 8자 모양으로 분포한다. 최고 350 m의 두께를 가지며, 대부분 매우 높은 온도의 유문암질 마그마로부터 분출되어 굳어진 용결 회류응회암에 속한다.[1][26][27]

- '''너구동층'''은 주왕산응회암 위에 놓이고 무포산응회암에 의해 덮인다. 응회질의 이암, 쳐트, 셰일, 사암과 역암으로 구성되는 퇴적암층과 반상 안산암 용암층으로 구성되며, 청송읍 월외리 너구동마을에서 최고 두께 200 m이고 남동쪽으로 갈수록 점차 얇아진다.[1]

- '''무포산 응회암'''은 너구동층과 내연산 응회암, 입봉 안산암층을 덮는다. 두께는 대둔산에서 350 m이고 왕거암에서 290 m이다. 유문암질 응회암에 속하며, 분출시기가 67.08±0.96 Ma을 나타낸다.[1][28]

7. 3. 대전사 현무암과 페퍼라이트

대전사 현무암은 주왕산 화산암체의 최하부층으로 대전사(주왕산면 공원길 226) 일대에 분포한다. 이곳에서는 경상 누층군 가송동층을 모암으로 하는 페퍼라이트(peperite)가 발견되었다. 페퍼라이트는 용암이나 마그마가 미고결 퇴적층내로 관입하여 혼합되면서 형성된 암석이다. 이곳에는 가송동층과 페퍼라이트의 직접적인 경계부가 관찰되지 않으며 현무암 내에 페퍼라이트가 수 매 협재된 양상을 보인다.[29]7. 4. 주왕산의 지질 명소

백악기가 끝날 무렵 안산암질 및 유문암질 마그마에 의해 여러 곳에서 화산 작용이 일어나 주왕산을 만들었다. 주왕산과 그 주변 청송군, 영덕군, 포항시 일대 지역에서는 입봉 안산암, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암과 너구동층, 무포산 응회암 순서로 형성되었다. 주왕산 응회암은 냉각에 따른 절리에 의해 주상절리와 절벽, 협곡, 동굴과 폭포 등의 수많은 지질 명소를 가진다.[23] 청송군 주왕산에서 포항시 북부 내연산에 이르는 유천층군 화산암류는 청송도폭(1973)에서 불국사층군 각력질안산암, 도평도폭(1973)에서 경상계 안산암질암, 청하도폭(1968)에서 신라층군 보경사반암류로 명명되었으나 이후 입봉 안산암층, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암으로 세분되었다.

8. 기타 화성암류

청송군에는 중생대 백악기 불국사 화강암류가 분포한다. 이와 관련된 기타 화성암류로는 부남암주, 구암산 칼데라, 규장암 등이 있다.[1]

8. 1. 부남암주

부남암주(府南巖柱, Bunam Stock)는 청송군 부남면 북서부 홍원리-구천리 일대에 분포하는 심성암체로 길이 9.4km, 너비 4.8km의 크기를 갖고 그 면적이 100 km2 이하이다. 조립질화강암, 섬록암, 화강섬록암, 세립질화강암 등 여러 암상으로 혼합되어 있다. 이 암석은 기존의 청송 및 도평 지질도폭(1973)에서 백악기의 흑운모 화강암으로 명명되었다. 주변의 하양층군 퇴적암들은 열변성에 의한 혼펠스를 나타낸다. U-Pb 연대측정 결과 가장 젊은 연령은 백악기 후세 상파뉴절을 지시하는 75.75±0.72 Ma이다.[1]8. 2. 구암산 칼데라

부남면 중기리에 있는 구암산(807.7 m)에는 구암산 칼데라가 나타난다. 구암산 칼데라는 구암산 응회암(Guamsan Tuff)의 회류응회암(Tuffites), 강하응회암, 칼데라 내부 관입체, 환상의 유문암맥으로 구성된다. SHRIMP U-Pb 연대측정 결과, 구암산 응회암의 하부 회류응회암은 63.77±0.94 Ma, 상부 회류응회암은 60.1±1.8 Ma의 분출 시기를 보인다. 함몰 후 관입체인 환상 유문암맥은 60.65±0.95 Ma의 관입 시기를 나타낸다.[30]8. 3. 규장암

규장암은 파천면 옹점리와 진보면 신촌리, 고현리 일대 산악지역에 분포하는 관입암으로 주왕산의 각력질 안산암과 점이적인 암상의 변화를 보여 동일 마그마에서 기원한 암석으로 보인다. 주요 구성 광물은 석영, 정장석, 미사장석, 흑운모 등이고 부수 성분으로 자철석과 저어콘 등이 수반된다.[1]9. 청송군의 광산과 지하자원

청송군은 지하자원이 풍부한 지역이다. 안덕면 지소리에는 청송광상이 있으며, 경상 누층군 후평동층 셰일을 기반으로 하고 주변에 백악기 말 흑운모 화강암이 분포한다. 이곳에서는 황철석, 적철석, 섬아연석, 방연석, 황동석 등 다양한 광물이 생산된다.[1]

9. 1. 청송광상

청송광상(靑松鑛床)은 청송군 안덕면 지소리에 위치하며 경상 누층군 후평동층 셰일을 모암으로 하고 주변에 백악기 말의 흑운모 화강암이 분포한다. 이 광상에는 다수의 광맥이 평행하게 발달하여 이를 개발하는 지소갱, 중앙갱, 양지갱, 병창갱 등의 갱도가 개설되어 있다. 산출되는 광물로는 황철석, 적철석, 섬아연석, 방연석, 황동석, 반동석(斑銅石), 자연 구리, 휘동석(輝銅石) 등이 있다. 광석의 품위는 은 106.8 g/t, 구리 2.44 wt.%, 납 3.85 wt.%, 아연 6.01 wt/%이다.[1]참조

[1]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[2]

웹인용

청송 유네스코 세계지질공원 - 국가지질공원

https://csgeop.cs.go[...]

청송 유네스코 세계지질공원 공식 사이트

[3]

웹인용

청송 유네스코 세계지질공원 - 세계지질공원

https://csgeop.cs.go[...]

청송 유네스코 세계지질공원 공식 사이트

[4]

웹인용

泉旨 地質圖幅說明書 (천지 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1978

[5]

웹인용

靑松 地質圖幅說明書 (청송 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1973

[6]

저널

청송군 송강리 석회규산염암류의 지질구조 (Geological Structures of the Limesilicates in the Songgang-ri, Cheongsong-gun, Korea)

https://scienceon.ki[...]

2018

[7]

웹인용

北部 慶尙盆地의 火成活動과 多金屬 鑛化作用에 關한 地化學 및 地質年代學的 硏究 (Geochronology and geochemistry of the igneous activity and polymetallic mineralization in the northern Gyeongsang basin, Korea)

https://www.riss.kr/[...]

충남대학교

1997

[8]

저널

U-Pb sphene dating of Mesozoic granitoids by step-leaching: U-Pb isochron age

https://www.dbpia.co[...]

1999-11

[9]

저널

Geochemical and Sr–Nd–Pb isotopic investigation of Triassic granitoids and basement rocks in the northern Gyeongsang Basin, Korea: Implications for the young basement in the East Asian continental margin

https://onlinelibrar[...]

2002-02

[10]

저널

Mesozoic episodic magmatism in South Korea and its tectonic implication

https://agupubs.onli[...]

2005

[11]

저널

Cretaceous Stratigraphy of Southeast Korea (韓半島 東南部의 白堊系 層序)

https://www.dbpia.co[...]

1975-03

[12]

웹인용

道坪 地質圖幅說明書 (도평 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1973

[13]

저널

청송 세계지질공원 내 백악기 일직층, 점곡층, 사곡층의 쇄설성 저어콘 U-Pb 연령: 퇴적시기와 기원지 (Detrital zircon U-Pb ages of the Cretaceous Iljik, Jeomgok, and Sagok formations in the Cheongsong Global Geopark, Korea: Depositional age and Provenance)

https://scienceon.ki[...]

2021

[14]

서적

경북권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2017-11

[15]

웹인용

지질명소 - 19. 백석탄 포트홀

https://csgeop.cs.go[...]

청송 유네스코 세계지질공원 공식 사이트

[16]

저널

경상분지 북동부 선백악기 기반암류와 백악기 하양층군 사암의 저어콘 결정 형태학 및 사암의 기원암 (Zircon morphology of the Pre-Cretaceous basement rocks and Cretaceous Hayang Group sandstones in the northeastern part of Gyeongsang Basin and its implication to provenance of the sandstones)

https://scienceon.ki[...]

2000

[17]

웹인용

九山洞 地質圖幅說明書 (구산동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1976

[18]

웹인용

청송의 아름다운 암벽과 강변을 낀 방호정과 그 주변 볼거리

https://blog.naver.c[...]

경북나드리, 경북관광 공식 블로그

2022-11-29

[19]

웹인용

英陽 地質圖幅說明書 (영양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970

[20]

웹인용

英陽 地質圖幅說明書 (영양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970

[21]

웹인용

平海 地質圖幅說明書 (평해 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[22]

웹인용

淸河 地質圖幅說明書 (청하 지질도폭 설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968

[23]

저널

국립공원 주왕산의 지질과정과 지형경관 (Geological History and Landscapes of the Juwangsan National Park, Cheongsong)

https://www.dbpia.co[...]

2017-09

[24]

웹인용

朝鮮地質圖. 第18輯 : 寧海 及 盈德 圖幅

https://data.kigam.r[...]

조선총독부지질조사소

1937

[25]

저널

영덕 서부 지품화산암층의 SHRIMP U-Pb 연대측정과 화산과정 (SHRIMP U-Pb Dating and Volcanic History of the Jipum Volcanics, Western Yeongdeok, Korea)

https://scienceon.ki[...]

2017

[26]

웹인용

Welding and textural evolution in the Juwangsan Tuff in Cheongsong, Korea (청송 주왕산응회암의 용결작용과 조직적 진화)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2014-08

[27]

웹인용

유상구조를 통한 주왕산응회암의 공급지 추적 (Flow structures and source of Juwangsan Tuff0

https://www.dbpia.co[...]

한국암석학회

[28]

저널

SHRIMP zircon U-Pb dating and stratigraphic relationship of the Bunam stock and Muposan tuff, Cheongsong (청송 부남암주와 무포산응회암의 SHRIMP 저어콘 U-Pb 연대측정과 층서관계)

https://www.dbpia.co[...]

2016-08

[29]

저널

청송 주왕산 페퍼라이트의 산출상태 및 형태학적 특징 (Occurrence and Morphological Characteristics of the Peperite in Mt. Juwang, Cheongsong)

https://scienceon.ki[...]

[30]

저널

청송 구암산 칼데라 화산암류의 SHRIMP U-Pb 연령측정과 화산과정 SHRIMP U-Pb Dating and Volcanic Processes of the Volcanic Rocks in the Guamsan Caldera, Cheongsong, Korea)

https://scienceon.ki[...]

2017

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com