핀란드 대공국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

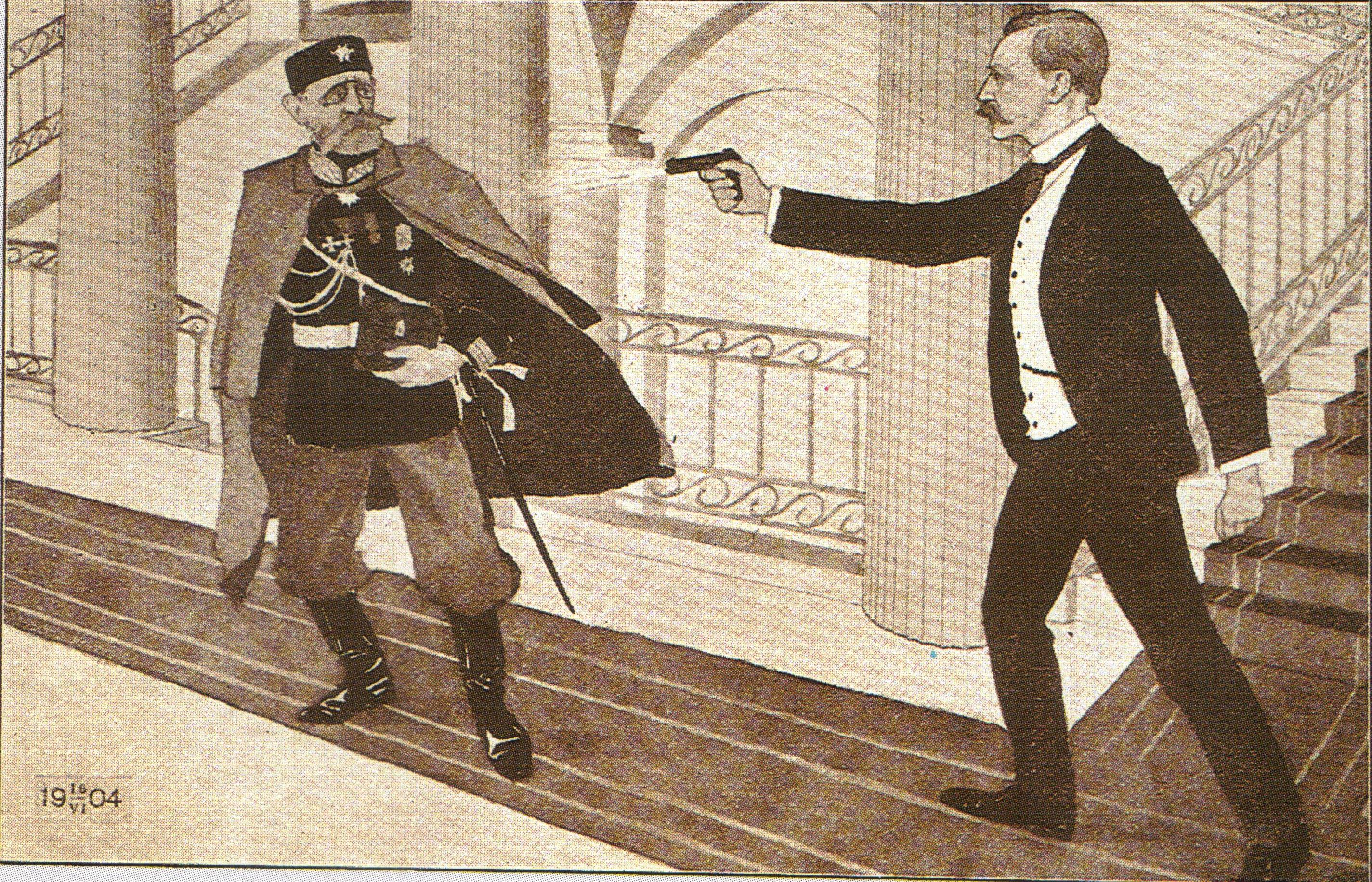

핀란드 대공국은 1809년 핀란드 전쟁에서 러시아 제국이 스웨덴으로부터 핀란드를 획득하면서 성립되었다. 러시아 황제가 핀란드의 대공을 겸하는 동군연합 형태였으며, 입헌군주제를 표방하고 자치권을 인정받아 핀란드 민족주의가 성장했다. 1848년 혁명 이후 러시아에 대한 반감이 커졌으며, 니콜라이 2세의 러시아화 정책으로 핀란드 민족주의가 탄압받자 핀란드 총독 암살 사건이 발생하기도 했다. 1917년 러시아 혁명으로 러시아 제국이 붕괴되면서 핀란드 의회는 독립을 선언했다. 핀란드 대공국은 8개의 주로 구성되었으며, 총독이 통치했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 핀란드 대공국 총독 - 니콜라이 보브리코프

니콜라이 보브리코프는 러시아 제국의 핀란드 총독으로 재임하며 핀란드 러시아화 정책을 추진하다가 핀란드 민족주의자에게 암살당했다. - 핀란드 대공국 총독 - 바클라이 드 톨리

나폴레옹 전쟁 당시 러시아군을 이끌며 초토화 전술로 프랑스군에 맞서 싸워 파리 점령에 공헌, 원수 지휘봉을 받은 러시아 제국의 육군 원수이다. - 핀란드 대공국 - 핀란드 원로원

핀란드 원로원은 1822년부터 1918년까지 핀란드에 존재했던 행정 기관으로, 초기에는 원로원 재무부원장 체제로 운영되다가 이후 원로원장 체제로 변화하였다. - 핀란드 대공국 - 핀란드 국회

핀란드 국회는 핀란드의 입법 기관으로, 1906년 개혁을 통해 단원제 의회로 개편되었으며, 보편적 선거권 도입으로 오늘날의 모습을 갖추게 되었다. - 러시아-핀란드 관계 - 핀란드 내전

핀란드 내전은 1918년 1월부터 5월까지 핀란드에서 좌파인 적군과 우파인 백군 간에 벌어진 무력 충돌로, 러시아 제국 붕괴, 계급 갈등, 독일 제국 개입이 원인이었으며 양측의 테러로 막대한 인명 피해를 낳았으나 사회적 타협과 화해를 통해 핀란드는 안정을 찾았다. - 러시아-핀란드 관계 - 카렐리야

카렐리야는 백해에서 핀란드만까지 뻗어 있는 지역으로, 역사적으로 분할과 병합을 거쳐 핀란드와 러시아에 걸쳐 있으며 핀란드의 국민 서사시와 관련된 문화적으로 중요한 지역이다.

| 핀란드 대공국 - [옛 나라]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 | |

| |

| 기본 정보 | |

| 공식 명칭 | 핀란드어: 수오멘 수리루흐티나스쿤타 스웨덴어: 스토르푸르스텐되메트 핀란드 러시아어: 벨리코예 크냐제스트보 핀랸츠코예 |

| 일반 명칭 | 핀란드 |

| 지위 | 러시아 제국 내 자치 대공국 |

| 존속 기간 시작 | 1809년 3월 29일 |

| 존속 기간 시작 사건 | 포르보 의회 |

| 존속 기간 종료 | 1917년 12월 6일 |

| 존속 기간 종료 사건 | 핀란드 독립 선언 |

| 이전 국가 | 스웨덴령 핀란드 비보르크 현 |

| 이후 국가 | 핀란드 핀란드 왕국 (1918년) 핀란드 사회주의 노동자 공화국 |

| 수도 | 투르쿠 (1809년~1812년) 헬싱키 (1812년~1917년) |

| 사용 언어 | 핀란드어 스웨덴어 독일어 러시아어 사미어 카렐리아어 롬어 |

| 종교 | 복음루터교 (1867년까지) 러시아 정교 (1917년까지) |

| 통화 | 스웨덴 릭스달러 (1809년~1840년) 러시아 루블 (1840년~1860년) 핀란드 마르카 (1860년~1917년) |

| 국가 모토 | (없음) |

| 현재 국가 | 핀란드 러시아 |

| ISO 3166 코드 | (없음) |

| 정치 | |

| 정치 체제 | 군주제 |

| 국가 원수 | 대공 |

| 역대 대공 | 알렉산드르 1세 (1809년~1825년) 니콜라이 1세 (1825년~1855년) 알렉산드르 2세 (1855년~1881년) 알렉산드르 3세 (1881년~1894년) 니콜라이 2세 (1894년~1917년) |

| 총독 | 예오르크 스프렌트포르텐 (1809년, 최초) 니콜라이 네크라소프 (1917년, 마지막) |

| 부의장 | 칼 에리크 만네르헤임 (1822년~1826년, 최초) 안데르스 비레니우스 (1917년, 마지막) |

| 의회 | 의회 (1809년~1906년) 에두스쿤타 (1906년~1917년) |

| 인구 | |

| 1810년 | 863,000명 |

| 1850년 | 1,637,000명 |

| 1890년 | 2,380,000명 |

| 1910년 | 2,943,000명 |

| 1950년대 | 1,635,900명 |

| 국기 | |

| |

| 국장 | |

| |

| 국가 (국가) | |

| 러시아인의 기도 (1816년~1833년) | [[File:Bozhe, tsarya khrani!.ogg]] |

| 신이여, 차르를 보호하소서 (1833년~1917년) | [[File:Bozhe, tsarya khrani!.ogg]] |

2. 역사

1809년 핀란드 전쟁에서 승리한 러시아 제국이 프레드릭스함 조약에 따라 스웨덴으로부터 핀란드를 획득하면서 핀란드 대공국이 러시아 제국 영토가 되었다. 핀란드 대공국은 러시아 황제(차르)가 핀란드의 대공을 겸하는 동군연합 형식을 취했으며, 입헌군주제를 표방하며 독자적인 의회와 정부를 갖는 것이 인정되었다.

알렉산드르 1세 시기에는 핀란드의 자치권이 크게 인정되어 핀란드 민족주의가 고취되었고, 핀란드어의 공용어화, 핀란드의 민족 서사시 《칼레발라》의 편찬이 행해졌다.

1848년 혁명을 계기로 핀란드인들은 절대주의를 고수하던 러시아 제국에 대한 반감이 높아졌다. 특히 크림 전쟁을 계기로 핀란드의 지식인들이 러시아 정부의 감시를 피해 스웨덴으로 망명했다. 이후 범스칸디나비아주의가 쇠퇴하고, 알렉산드르 2세 황제의 관용 정책으로 핀란드 민족주의는 잠시 소강 상태에 접어들었다.

니콜라이 2세 황제는 핀란드 민족주의를 탄압하고 러시아화 정책을 펼쳤는데, 이는 핀란드인들의 거센 반발을 불러일으켜 니콜라이 보브리코프 총독이 암살당하는 사태까지 발생했다.[7] 1905년 러시아 제국이 러일 전쟁에서 패전하면서 핀란드 민족주의는 부활의 계기를 맞이했다.

1917년 러시아 혁명으로 러시아 제국이 붕괴되면서 핀란드 의회는 독립을 선언했다. 독일 제국의 지원을 받은 핀란드 백위대는 핀란드 내전에서 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국의 지원을 받은 핀란드 적위군을 물리쳤다.

1918년 10월 핀란드에서는 독일 제국의 귀족인 프리드리히 카를 폰 헤센 공자를 핀란드의 국왕으로 하는 핀란드 왕국이 수립되었지만, 같은 해 12월 독일 제국이 제1차 세계 대전에서 패전하면서 공화정으로 전환되었다.

2. 1. 핀란드 대공국 성립 이전

1809년 프레드릭스함 조약에 따라 스웨덴으로부터 러시아 제국에 핀란드가 할양되면서 핀란드 대공국이 건국되었다. 핀란드 대공은 러시아 황제(차르)가 겸임하는 동군연합 형태를 취했다. 핀란드 대공국은 입헌군주제였으며, 독자적인 의회와 정부를 가질 수 있도록 허용되었다. 알렉산드르 1세 시기에는 핀란드인의 자치가 대폭 인정되어, 지식인을 중심으로 "핀란드 민족주의"가 고양되었고, 핀란드어의 공용어화나 민족 서사시 「칼레발라」 편찬 등이 이루어졌다.1848년 혁명 이후, 핀란드인들 사이에서는 절대주의를 유지하는 러시아 정부에 대한 반감이 강해졌다. 크림 전쟁을 계기로 핀란드 국내에서는 러시아에 대한 비판이 일어났고, 아르비드손, 노르덴셸드 등이 러시아 정부의 감시를 피해 스웨덴으로 망명해야 했다. 이후, 범스칸디나비아주의가 쇠퇴하고, 알렉산드르 2세의 관용 정책 등으로 핀란드 민족주의는 일시적으로 소강상태가 되었지만, 핀란드 내에서는 민족주의가 계속 고양되었다.

2. 2. 핀란드 대공국 성립과 초기 (1809-1863)

1809년 프레드릭스함 조약에 따라 스웨덴으로부터 러시아 제국에 핀란드가 할양되면서 핀란드 대공국이 건국되었다. 핀란드 대공은 러시아 황제(차르)가 겸임하는 동군연합 형태였으나, 핀란드는 입헌군주제를 표방하며 독자적인 의회와 정부를 갖는 것이 인정되었다.알렉산드르 1세 시기에는 핀란드의 자치권이 크게 인정되어, 핀란드 민족주의가 고취되고 핀란드어의 공용어화, 핀란드의 민족 서사시 《칼레발라》 편찬 등이 이루어졌다.

1848년 혁명을 계기로 핀란드인들 사이에서 러시아 제국에 대한 반감이 높아졌다. 크림 전쟁을 거치며 핀란드의 지식인들이 러시아 정부의 감시를 피해 스웨덴으로 망명하기도 했다. 이후 범스칸디나비아주의의 쇠퇴, 알렉산드르 2세 황제의 관용 정책으로 핀란드 민족주의는 일시적으로 소강 상태에 접어들었다.

핀란드 대공국의 형성은 알렉산드르 1세 차르와 프랑스 황제 나폴레옹 1세 사이의 틸지트 조약에서 비롯되었다. 러시아는 1808년 2월 핀란드를 침공했는데, 핀란드인들은 대체로 반러시아적이었고, 핀란드 게릴라와 농민 반란은 러시아에게 큰 걸림돌이었다. 전쟁 초기 프리드리히 빌헬름 폰 벅스호페덴 원수는 차르의 허락을 받아 핀란드에 충성 맹세를 부과했는데, 러시아는 핀란드인들이 러시아 제국 황실에 충성하는 한 핀란드의 루터교, 핀란드 의회, 그리고 핀란드 계급을 존중할 것이라고 약속했다.

핀란드 의회는 요청이 있을 때만 소집되도록 되어 있었고, 러시아 제국 외무부가 발표한 선언문에는 전혀 언급되지 않았다. 1809년까지 핀란드 전체가 정복되었고 3월에 의회가 소집되었다. 핀란드는 러시아와 왕관을 통해 통합되었고, 대부분의 자체 법률을 유지하여 자치권을 얻었다.

새로운 대공국은 정부 평의회(후에 핀란드 상원)에 의해 통치될 것이었다. 황제는 러시아 내각이나 행정부의 개입 없이 전담 핀란드 국무장관을 통해 핀란드 관련 문제를 직접 처리했다. 1812년, 구 핀란드(비푸리 주) 지역이 핀란드에 할양되었다.

핀란드 의회 소집 약속에도 불구하고, 의회는 1863년까지 소집되지 않았으며, 스웨덴 통치하에서 의회의 승인을 필요로 했을 많은 새로운 법률들이 의회 없이 통과되었다. 알렉산드르 1세는 1818년에 핀란드 귀족원을 조직했다.

2. 3. 러시아화 정책과 핀란드 민족주의의 성장 (1863-1905)

1809년 프레드릭스함 조약에 따라 스웨덴으로부터 러시아 제국에 핀란드가 할양되면서 핀란드 대공국이 건국되었다. 핀란드 대공은 러시아 황제(차르)가 겸임하는 동군연합 형태였으며, 핀란드는 입헌군주제로서 독자적인 의회와 정부를 가질 수 있었다. 알렉산드르 1세 시기에는 핀란드의 자치가 크게 인정되어 핀란드 민족주의가 고양되었고, 핀란드어의 공용어화와 민족 서사시 《칼레발라》 편찬 등이 이루어졌다.1848년 혁명 이후 핀란드인들 사이에서는 절대주의를 고수하는 러시아 정부에 대한 반감이 커졌다. 크림 전쟁을 계기로 핀란드 지식인들이 러시아 정부의 감시를 피해 스웨덴으로 망명하기도 했다. 이후 범스칸디나비아주의가 쇠퇴하고 알렉산드르 2세의 관용 정책으로 핀란드 민족주의는 일시적으로 소강상태에 접어들었다.

알렉산드르 2세의 통치 하에 핀란드는 교육, 예술, 경제 분야에서 자유화 시대를 경험했다. 1858년, 핀란드어는 핀란드어가 주요 언어인 지역 자치 단체의 공식 언어가 되었다. 1863년에는 핀란드어를 대공국에서 스웨덴어와 러시아어와 동등한 지위를 갖도록 했으며, 인프라와 통화에 관한 법률도 통과시켰다. 1869년에는 종교에 관한 법도 통과되어 국가의 교회에 대한 권력이 제한되었다. 또한 핀란드는 자체 통화와 자체 군대를 갖게 되었다. 핀란드의 최초의 철도 노선은 1862년 3월 17일 헬싱키와 해메엔린나 사이에 개통되었다.[5][6]

그러나 니콜라이 2세 시대에는 핀란드 민족주의 탄압과 핀란드에 대한 러시아화 정책이 시행되어 핀란드인들의 거센 반발을 초래했고, 핀란드 총독 니콜라이 보브리코프가 암살당하는 사태까지 발생했다. 1905년 러시아 제국이 러일 전쟁에서 패전하면서 핀란드 민족주의는 부활의 계기를 마련하게 된다.

2. 4. 핀란드 독립 (1905-1918)

1809년 러시아 제국이 핀란드 전쟁에서 승리하여 프레드릭스함 조약에 따라 스웨덴으로부터 핀란드를 획득하면서 핀란드 대공국은 러시아 제국의 영토가 되었다. 핀란드 대공국은 러시아 제국의 황제(차르)가 핀란드의 대공을 겸하는 동군연합 형식을 취했다.[7] 핀란드 대공국은 입헌군주제를 표방했으며 독자적인 의회와 정부를 갖는 것이 인정되었다. 알렉산드르 1세 시기에는 핀란드의 자치권이 크게 인정되었기 때문에 핀란드 민족주의가 거론되었고 핀란드어의 공용어화, 핀란드의 민족 서사시 《칼레발라》의 편찬이 행해졌다.1848년 혁명을 계기로 핀란드인들은 절대주의를 고수하고 있던 러시아 제국에 대한 반감이 높아졌다. 특히 크림 전쟁을 계기로 핀란드의 지식인들이 러시아 정부의 감시를 피해 스웨덴으로 망명했다. 북유럽에서 등장한 범스칸디나비아주의의 쇠퇴, 알렉산드르 2세 황제의 관용 정책을 계기로 핀란드 민족주의는 잠시 소강 상태에 접어들었다.

니콜라이 2세 황제의 핀란드 민족주의 탄압 정책, 핀란드의 러시아화 정책은 핀란드인들의 거센 반발을 초래했고 핀란드 총독을 역임하고 있던 니콜라이 보브리코프가 암살당하는 사태가 일어나게 된다.[7] 1905년 러시아 제국이 러일 전쟁에서 패전하면서 핀란드 민족주의는 부활의 계기를 마련하게 된다.

1917년 러시아 혁명을 계기로 러시아 제국이 붕괴되면서 핀란드 의회는 독립을 선언했다. 독일 제국의 지원을 받은 핀란드 백위대는 핀란드 내전에서 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국의 지원을 받은 핀란드 적위군을 물리쳤다.

1918년 10월 핀란드에서는 독일 제국의 귀족인 프리드리히 카를 폰 헤센 공자를 핀란드의 국왕으로 하는 핀란드 왕국이 수립되었지만, 1918년 12월 독일 제국이 제1차 세계 대전에서 패전하면서 공화정의 수립을 선언하게 된다.

3. 정치 및 행정

러시아 황제는 핀란드 대공을 겸하여 핀란드를 통치했으며, 핀란드에서는 총독이 황제를 대리했다. 핀란드 상원은 핀란드인으로 구성된 대공국의 최고 통치 기구였고, 상트페테르부르크에서는 핀란드 국무장관이 핀란드 관련 업무를 담당했다. 핀란드는 자체적인 중앙, 지역, 지방 행정부를 갖추고 있었으며, 자체 우표, 통화, 군대도 보유했다.[8]

알렉산더 1세는 핀란드 대공국이 입헌군주제가 되는 것을 원하지 않았으나, 스웨덴 통치 시대에 만들어진 정부 기관들은 러시아의 절대군주제보다 효율적인 통치 형태를 제공하여 19세기 말에는 높은 수준의 자치로 이어졌다.

3. 1. 통치 기구

러시아 황제는 핀란드 대공으로서 핀란드를 통치했으며, 핀란드에서는 총독이 황제를 대신했다.[8] 핀란드 상원은 핀란드인들로 구성된 대공국의 최고 통치 기구였다. 상트페테르부르크에서는 핀란드 국무장관이 핀란드 관련 문제를 담당했다. 상원은 1886년에 대표권을 얻을 때까지 주로 자문 역할을 했다. 핀란드는 자체 중앙, 지역 및 지방 행정부 외에도 자체 우표, 통화, 군대를 보유하고 있었다.알렉산더 1세는 핀란드 대공국이 입헌군주제가 되는 것을 원치 않았지만, 스웨덴 통치 기간 동안 생겨난 정부 기관들은 러시아의 절대군주제보다 더 효율적인 통치 형태를 제공했다. 이는 19세기 말까지 높은 수준의 자치로 발전했다.

핀란드 전쟁부터 독립까지 총 20명의 총독이 있었다.[8]

| 재임 기간 | 이름 |

|---|---|

| 1808–1809 | 괴란 마그누스 스프렝트포르텐 |

| 1809–1810 | 미하일 안드레예비치 바르클레이 드 톨리 |

| 1810–1823 | 파비안 슈타인하일 |

| 1812–1813 | 구스타프 마우리츠 아름펠트 |

| 1823–1831 | 아르세니 자크레프스키 |

| 1831–1855 | 알렉산드르 멘시코프 |

| 1855–1861 | 프리드리히 빌헬름 렘베르트 폰 베르크 |

| 1854–1855, 1861–1866 | 플라톤 로카소프스키 |

| 1861, 1864, 1868, 1870, 1872–1873 | 요한 마우리츠 노르덴슈탐 |

| 1866–1881 | 니콜라이 아들레르베르크 |

| 1881–1897 | 표도르 로그기노비치 판 하이덴 |

| 1897–1898 | 스테판 곤차로프 |

| 1898–1904 | 니콜라이 보브리코프 |

| 1904–1905 | 이반 오볼렌스키 |

| 1905–1908 | 니콜라이 제라르 |

| 1908–1909 | 블라디미르 폰 보크만 |

| 1909–1917 | 프란츠 알베르트 자인 |

| 1917 | 아담 립스키 |

| 1917 | 미하일 스타호비치 |

| 1917 | 니콜라이 네크라소프 |

3. 2. 행정 구역

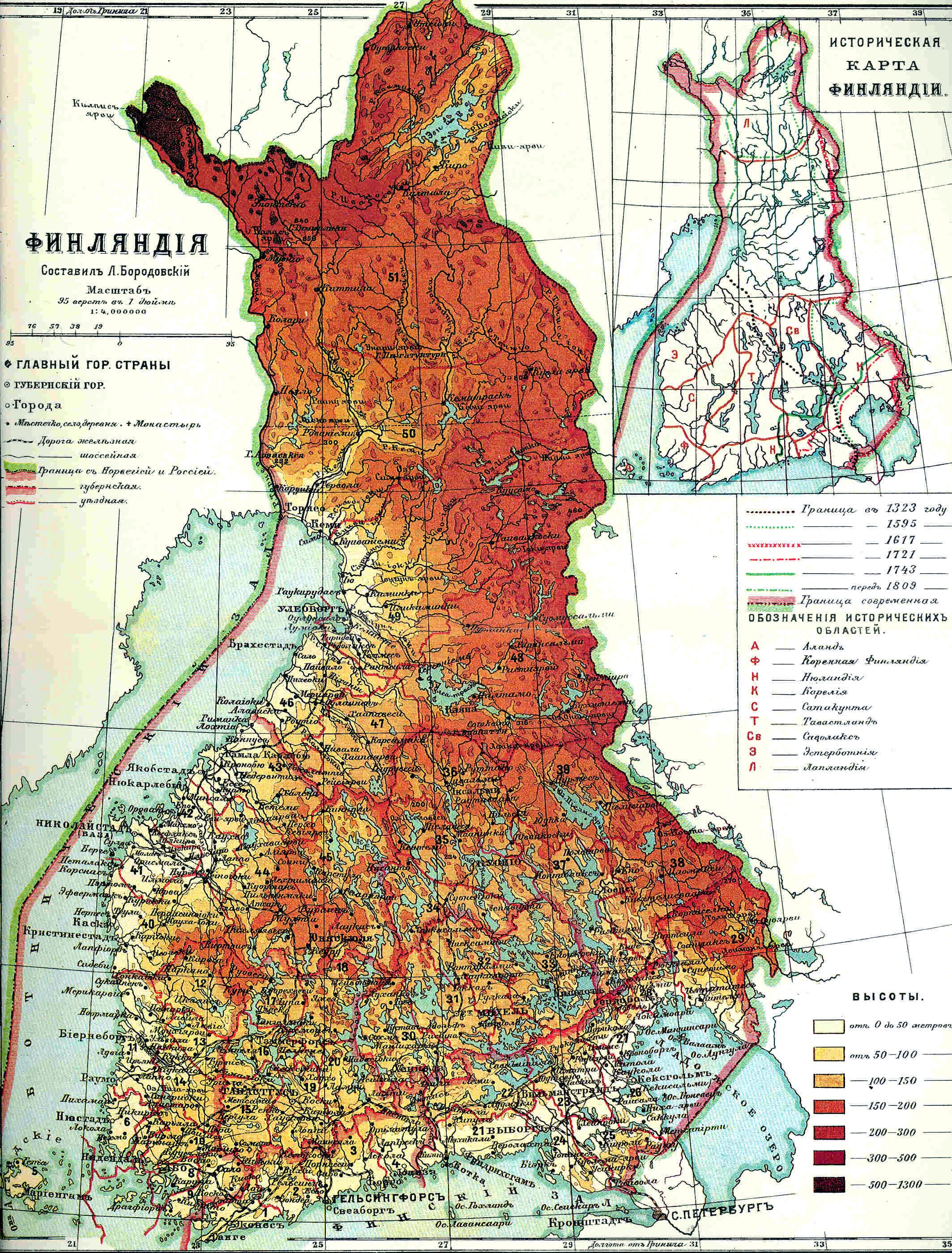

핀란드 대공국의 행정 구역은 러시아 제국의 모델을 따랐으며, 주(러시아어: губерния(구베르니야), 스웨덴어: län(럄), 핀란드어: lääni(래니))는 주지사가 통치했다. 그러나 행정관들의 언어가 여전히 스웨덴어였기 때문에 스웨덴 시대의 옛 용어가 현지에서 계속 사용되어 변화는 거의 없었다. 비푸리 주는 처음에는 대공국에 속하지 않았지만, 1812년 러시아 황제 알렉산드르 1세에 의해 러시아 본토에서 핀란드로 이관되었다. 1831년 이후 대공국에는 독립 핀란드까지 8개의 주가 존재했다.[1]| 스웨덴어 명칭 | 핀란드어 명칭 | 러시아어 명칭 | 한국어 명칭 |

|---|---|---|---|

| Åbo och Björneborgs län(오보 아크 비외르네보르그스 럄) | Turun ja Porin lääni(투룬 야 포린 래니) | Або-Бьернеборгская губерния(아보-비에르네보르그스카야 구베르니야) | 투르쿠와 포리 주 |

| Kuopio län(쿠오피오 럄) | Kuopion lääni(쿠오피온 래니) | Куопиоская губерния(쿠오피오스카야 구베르니야) | 쿠오피오 주 |

| Vasa län(바사 럄) | Vaasan lääni(바산 래니) | Николайстадская губерния(니콜라이스타드스카야 구베르니야) | 바사 주 |

| Nylands län(뉘란즈 럄) | Uudenmaan lääni(우덴마안 래니) | Нюландская губерния(뉘란드스카야 구베르니야) | 우스이마 주 |

| S:t Michels län(생 미켈스 럄) | Mikkelin lääni(미켈린 래니) | Санкт-Михельская губерния(상크트-미헬스카야 구베르니야) | 미켈리 주 |

| Tavastehus län(타바스테후스 럄) | Hämeen lääni(해메엔 래니) | Тавастгусская губерния(타바스트구스스카야 구베르니야) | 해메 주 |

| Uleåborgs län(울레아보르그스 럄) | Oulun lääni(오울룬 래니) | Улеаборгская губерния(울레아보르그스카야 구베르니야) | 오울루 주 |

| Viborgs län(비보르그스 럄) | Viipurin lääni(비푸린 래니) | Выборгская губерния(비보르그스카야 구베르니야) | 비푸리 주 |

4. 핀란드 대공 목록

| 이름 | 재위 기간 |

|---|---|

| 알렉산드르 1세 | 1809년 ~ 1825년 |

| 니콜라이 1세 | 1825년 ~ 1855년 |

| 알렉산드르 2세 | 1855년 ~ 1881년 |

| 알렉산드르 3세 | 1881년 ~ 1894년 |

| 니콜라이 2세 | 1894년 ~ 1917년 |

5. 핀란드 총독 목록

러시아 황제는 핀란드 대공으로서 핀란드를 통치했으며, 핀란드에서는 총독이 황제를 대신했다.[8] 핀란드 전쟁부터 독립까지 총 20명의 총독이 있었다.[8]

| 이름 | 재임 기간 |

|---|---|

| 괴란 마그누스 스프렝트포르텐 | 1808년–1809년 |

| 미하일 안드레예비치 바르클레이 드 톨리 | 1809년–1810년 |

| 파비안 슈타인하일 | 1810년–1823년 |

| 구스타프 마우리츠 아름펠트 | 1812년–1813년 |

| 아르세니 자크레프스키 | 1823년–1831년 |

| 알렉산드르 세르게예비치 멘시코프 | 1831년–1855년 |

| 프리드리히 빌헬름 렘베르트 폰 베르크 | 1855년–1861년 |

| 플라톤 로카소프스키 | 1854년–1855년, 1861년–1866년 |

| 요한 마우리츠 노르덴슈탐 | 1861년, 1864년, 1868년, 1870년, 1872년–1873년 |

| 니콜라이 아들레르베르크 | 1866년–1881년 |

| 표도르 로그기노비치 판 하이덴 | 1881년–1897년 |

| 스테판 곤차로프 | 1897년–1898년 |

| 니콜라이 보브리코프 | 1898년–1904년 |

| 이반 미하일로비치 오볼렌스키 | 1904년–1905년 |

| 니콜라이 제라르 | 1905년–1908년 |

| 블라디미르 폰 보크만 | 1908년–1909년 |

| 프란츠 알베르트 자인 | 1909년–1917년 |

| 아담 립스키 | 1917년 |

| 미하일 스타호비치 | 1917년 |

| 니콜라이 네크라소프 | 1917년 |

6. 상징

핀란드 대공국은 자체 공식 깃발을 가지고 있지 않았지만, 다양한 종류의 깃발이 여러 상황에서 사용되었다. 1860년대 핀란드 의회에서도 공식 깃발에 대한 논의가 있었지만, 공식적으로 채택된 깃발은 없었다.[9] 독립 전까지 러시아 국기가 핀란드의 공식 깃발이었다.[10]

1812년 정부용 공식 해상 깃발이 채택되었다. 이 깃발은 흰색 바탕에 상단에 러시아 국기가, 중앙에 나침반 장미가 있는 것이었다. 1883년에는 상단에 나침반 장미가 있는 파란색 십자가 깃발로 바뀌었다. 대공국에서는 우편 깃발(상단에 러시아 국기, 중앙에 우편 호른이 있는 흰색 깃발)과 관세 깃발(상단에 러시아 국기, 중앙에 관세청 로고가 있는 파란색 깃발)도 사용되었다.

1821년 10월 3일까지는 상선 깃발에 대한 규정이 없었는데, 이 날 이후 핀란드 선박은 허가 없이 러시아 국기를 게양할 수 있게 되었다. 모서리에 러시아 국기가 있는 흰색, 파란색, 빨간색 깃발도 사용되었다. 나중에는 러시아 국기의 색상이 두 번 또는 세 번 반복되는 6줄과 9줄 깃발도 일부 사용되었다.[11]

현대 핀란드 국기와 유사한 파란색 십자가 깃발은 1861년 요트 클럽인 Nyländska Jaktklubben이 처음 사용했는데, 상단 모서리에 우스이마의 문장이 새겨져 있었다. 이는 네바 요트 클럽이 사용하는 유사한 깃발에서 영감을 받은 것이었다. 스웨덴어를 사용하는 Östra Nylands Segelförening이 스웨덴 국기를 채택했을 때, 상원은 1890년 요트 클럽의 깃발을 공식화했다.[12]

19세기 말에는 사유지나 시위와 같은 비공식적인 상황에서 핀란드 문장이 있는 깃발이 사용되었다. 공식적인 상황에서는 러시아의 흰색-파란색-빨간색 삼색기가 주로 사용되었다.[13]

핀란드 대공국은 1912년 하계 올림픽에 자체 팀으로 참가했다. 개회식에서 핀란드 팀은 러시아 팀 뒤에서 핀란드 표식을 가지고 행진했다. 메달 수여식에서는 핀란드 선수를 위해 러시아 국기 위에 "Finland"라고 적힌 흰색과 파란색의 깃발이 게양되었다.[14]

7. 인구

| 연도 | 인구 |

|---|---|

| 1810년 | 863,000명[15] |

| 1830년 | 1,372,000명 |

| 1850년 | 1,637,000명 |

| 1870년 | 1,769,000명 |

| 1890년 | 2,380,000명 |

| 1910년 | 2,943,000명 |

| 1920년 | 3,148,000명 (1917년 이후 독립) |

참조

[1]

서적

Klinge 1997, Jutikkala & Pirinen 2002, Pulma 2003a, Zetterberg 2003, Jussila 2004, Ylikangas 2007

[2]

서적

Haapala 1995, Jussila 2004 ja 2007, Ylikangas 2007

[3]

서적

Muschoviten...Turcken icke olijk

[4]

웹사이트

Ajankohtainen Armfelt

http://www.tieteessa[...]

2016-04-30

[5]

서적

Helsinki: A Cultural History

Interlink Books

[6]

뉴스

Tulihevonen saapui ensi kerran Hämeenlinnaan 150 vuotta sitten

https://yle.fi/uutis[...]

Yle

2012-01-31

[7]

논문

Chemistry and Politics: Edvard Immanuel Hjelt (1855–1921)

http://chemeducator.[...]

[8]

서적

Apunen 1987, Jutikkala & Pirinen 2002, Pulma 2003a, Jussila 2004

[9]

서적

Kajanti 1997

[10]

웹사이트

Suomen lipun historia

https://intermin.fi/[...]

2024-07-15

[11]

서적

Kajanti 1997

[12]

서적

Kajanti 1997

[13]

서적

Kajanti 1997

[14]

서적

Kajanti 1997

[15]

서적

European Historical Statistics, 1750–1970

Columbia U.P.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com