핀란드 내전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

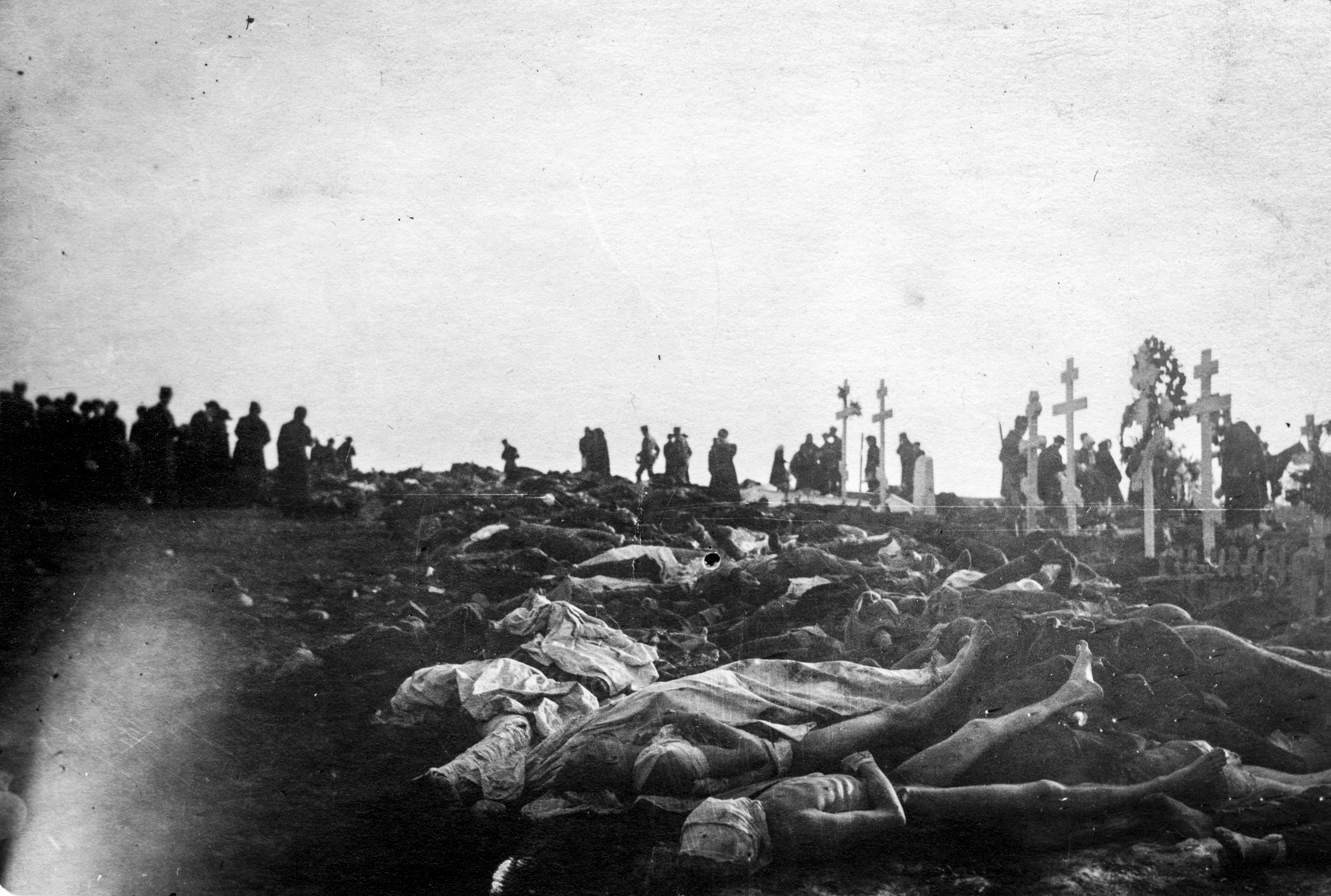

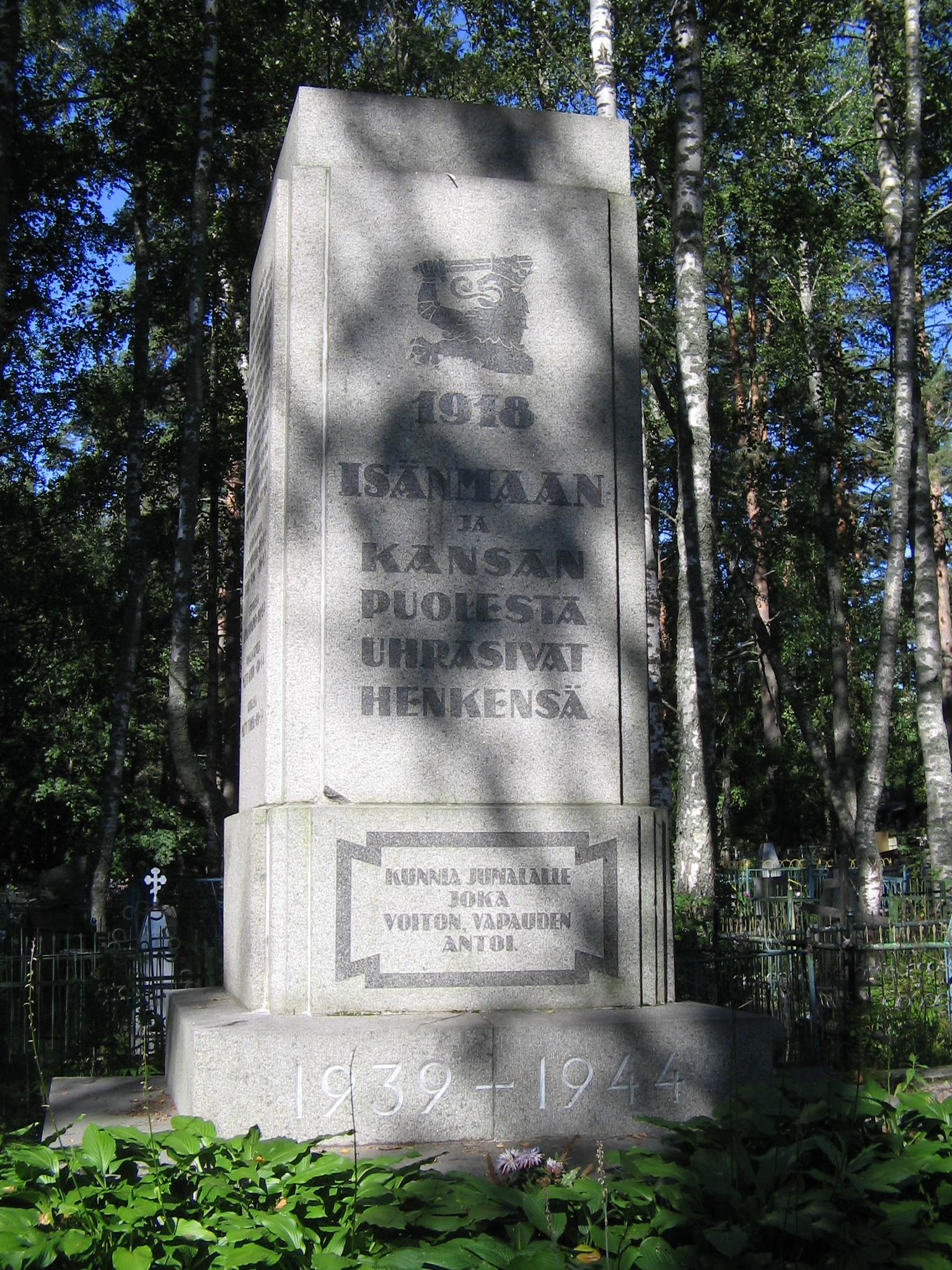

핀란드 내전은 제1차 세계 대전의 혼란 속에서 러시아 제국이 붕괴하며 핀란드 대공국이 독립을 모색하는 과정에서 발생한 1918년의 내전이다. 핀란드 내전은 핀란드 내의 사회주의 세력인 적위대와 보수 세력인 백군 간의 갈등으로, 핀란드의 독립과 사회 체제를 둘러싼 이념 대립이 주요 원인이었다. 초기 적군은 헬싱키를 장악하고 공세를 펼쳤으나, 백군의 반격과 독일 제국의 개입으로 전세가 역전되었다. 탐페레 전투와 헬싱키 전투 등 격전 끝에 백군이 승리하며 내전은 종결되었지만, 핀란드 사회에 큰 상처를 남겼다. 내전으로 인해 약 36,000명이 사망하고 사회적 분열이 심화되었으며, 경제적 어려움도 겪었다. 이후 핀란드는 민주 공화국을 수립하고, 사회 통합을 위한 노력을 기울여 1919년 핀란드 헌법을 제정하며 민주주의를 확립했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1918년 핀란드 - 탐페레 전투

1918년 핀란드 내전 중 핀란드 노동 운동의 중심지 탐페레에서 벌어진 탐페레 전투는 백군의 포위 공격과 격렬한 시가전 끝에 백군의 승리로 끝났으나 양측과 민간인 모두 큰 피해를 입었고, 전투 후 대량 학살이 자행되었으며, 승전 기념물과 희생자 추모 기념물이 세워졌으나 현재까지도 논쟁이 지속되고 있다. - 1918년 핀란드 - 핀란드 왕국 (1918년)

핀란드 왕국(1918년)은 핀란드가 러시아 제국으로부터 독립 후 독일의 지원을 받아 군주국으로 전환하려 했으나, 독일의 패배와 내부 혼란으로 왕 추대가 무산되고 공화국으로 재전환된 시기이다. - 러시아-핀란드 관계 - 카렐리야

카렐리야는 백해에서 핀란드만까지 뻗어 있는 지역으로, 역사적으로 분할과 병합을 거쳐 핀란드와 러시아에 걸쳐 있으며 핀란드의 국민 서사시와 관련된 문화적으로 중요한 지역이다. - 러시아-핀란드 관계 - 타르투 조약 (러시아-핀란드)

1920년 10월 14일 핀란드와 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 간에 체결된 타르투 조약은 핀란드의 독립 승인과 페차모 지역 확보를 통해 북극해로의 출구를 제공했으나, 동카렐리야 지역에 대한 핀란드의 영유권 포기를 포함하며, 1939년 소련의 겨울 전쟁 개시로 파기되었다. - 핀란드가 참전한 전쟁 - 겨울 전쟁

겨울 전쟁은 1939년 11월부터 1940년 3월까지 소련이 레닌그라드 안보 확보와 영토 확장을 위해 핀란드를 침공했으나, 핀란드의 저항에 부딪혀 결국 핀란드가 영토를 할양하고 끝난 전쟁이다. - 핀란드가 참전한 전쟁 - 라플란드 전쟁

라플란드 전쟁은 1944년 9월부터 1945년 4월까지 핀란드가 소련과의 휴전 협정 후 독일과의 관계가 단절되면서 핀란드 영토 내 독일군 철수 요구로 발발한 전쟁으로, 독일군의 지연 전술과 초토화 작전으로 라플란드 지역에 큰 피해를 초래했다.

| 핀란드 내전 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 분쟁 명칭 | 핀란드 내전 |

| 다른 명칭 | 수오멘 시샐리소타 (Suomen sisällissota) 핀스카 인보르스코리겟 (Finska inbördeskriget) 그라주단스카야 보이나 프핀란디이 (Гражданская война в Финляндии) 핀니셔 뷔르거크리크 (Finnischer Bürgerkrieg) |

| 일부 | 제1차 세계 대전 러시아 내전 1917-1923년 혁명 |

| 기간 | 1918년 1월 27일 – 1918년 5월 15일 (3개월 2주 4일) |

| 장소 | 핀란드 |

| 결과 | 핀란드 백군의 승리 핀란드 왕국 수립 1918년 11월까지 독일의 패권 핀란드 사회 분열 핀란드 적군 몰락 |

| |

| 교전 세력 | |

| 교전 세력 1 | 핀란드 백군 핀란드 1918년 국기 독일 제국 독일 제국 국기 외국 의용군 스웨덴 여단 스웨덴 여단 깃발 에스토니아 의용군 에스토니아 국기 폴란드 군단 폴란드 국기 백군 러시아 제국 국기 |

| 교전 세력 2 | 핀란드 적군 적기 소비에트 러시아 소비에트 러시아 깃발 |

| 지휘관 | |

| 지휘관 1 | C.G.E. 만네르헤임 핀란드 1918년 국기 한네스 이그나티우스 핀란드 1918년 국기 에른스트 린데르 핀란드 1918년 국기 에른스트 뢰프스트룀 핀란드 1918년 국기 마르틴 베체르 핀란드 1918년 국기 칼 빌크만 핀란드 1918년 국기 한스 칼름 핀란드 1918년 국기 스타니스와프 보구스와프스키 폴란드 국기 뤼디거 폰 데어 골츠 독일 제국 국기 콘라트 볼프 독일 제국 국기 한스 폰 치르스키 독일 제국 국기 오토 폰 브란덴슈타인 독일 제국 국기 후고 모이러 독일 제국 국기 하랄드 햘마르손 스웨덴 여단 깃발 햘마르 프리셀 스웨덴 여단 깃발 |

| 지휘관 2 | 쿨레르보 만네르 적기 알리 알토넨 적기 에로 하팔라이넨 적기 에이노 라흐야 적기 아돌프 타이미 적기 에베르트 엘로란타 적기 아우구스트 웨슬리 적기 후고 살멜라 적기 헤이키 칼유넨 적기 프레드릭 요한손 적기 마티 아우티오 적기 베르네르 레흐티매키 적기 콘스탄틴 예레메예프 소비에트 러시아 깃발 미하일 스베츠니코프 소비에트 러시아 깃발 게오르기 불라첼 소비에트 러시아 깃발 |

| 병력 | |

| 병력 1 | 백위대 80,000–90,000명 엽병 1,450명 독일 제국군 14,000명 스웨덴 여단 1,000명 에스토니아 의용군 폴란드 군단 1,737명 |

| 병력 2 | 적위대 80,000–90,000명 (여성 적위대 2,600명) 전 러시아 제국군 7,000–10,000명 |

| 사상자 | |

| 사상자 1 | 백군 전투 중 사망 3,500명 처형 1,650명 실종 46명 포로 사망 4명 스웨덴 의용군 전투 중 사망 55명 독일군 전투 중 사망 450–500명 총합 5,700–5,800명 (중립/백군 민간인 100–200명 포함) |

| 사상자 2 | 적군 전투 중 사망 5,700명 처형 10,000명 실종 1,150명 포로 사망 12,500명, 석방 후 급성 사망 700명 러시아군 전투 중 사망 800–900명 처형 1,600명 총합 32,500명 (중립/적군 민간인 100–200명 포함) |

2. 내전의 배경

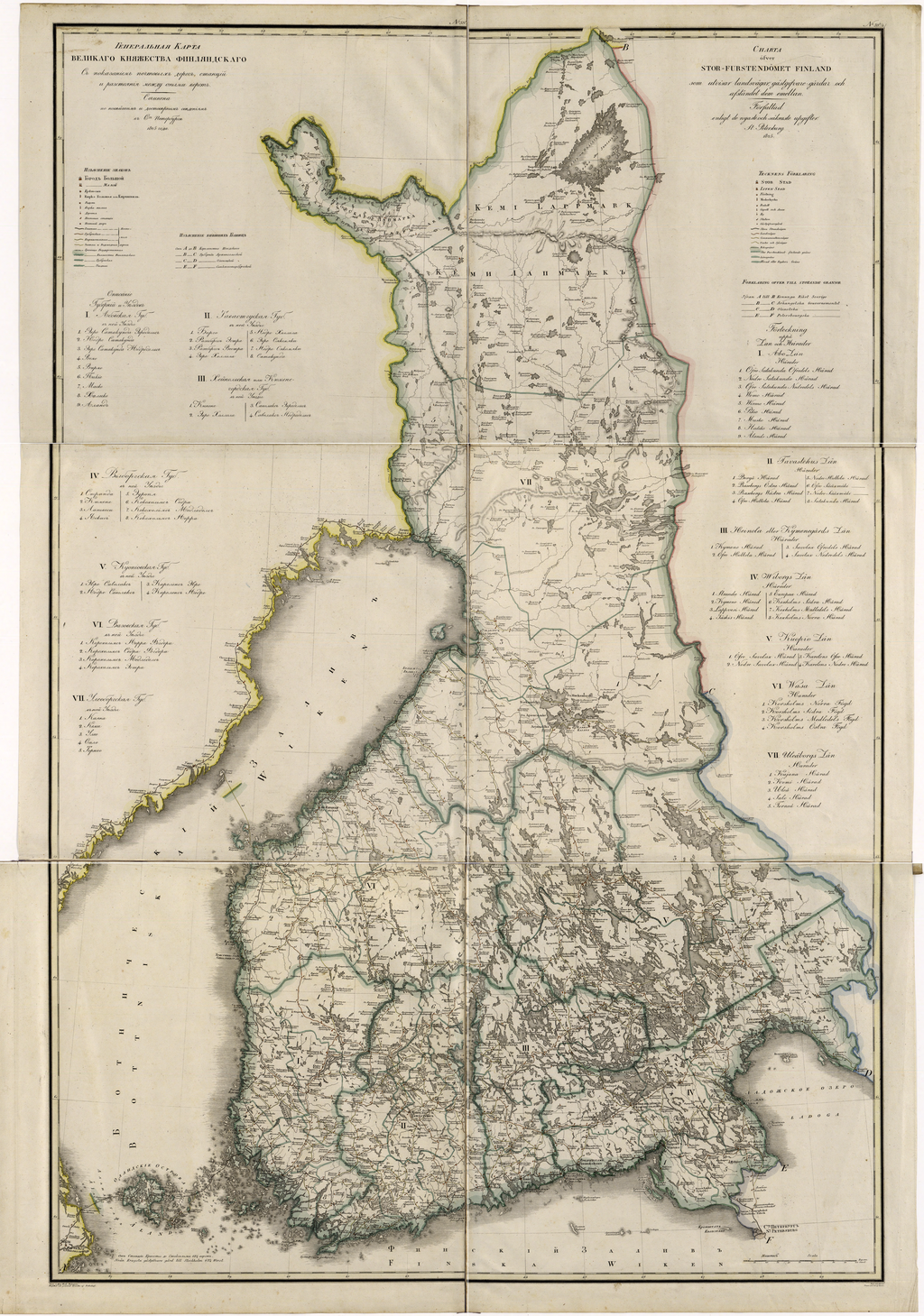

핀란드 내전의 주요 원인 중 하나는 제1차 세계 대전으로 인한 정치적 위기였다. 전쟁의 압박을 견디지 못한 러시아 제국은 1917년 2월 혁명과 10월 혁명으로 붕괴했다. 제국의 붕괴는 동유럽 일대에 거대한 권력공백을 발생시켰고, 곧 그 권력을 차지하기 위한 투쟁들이 잇따랐다. 1809년 이후 러시아 제국의 일부였던 핀란드 대공국 역시 그 투쟁의 혼란 속으로 끌려들어갔다.[144] 지정학적으로 중요성이 떨어지는 핀란드는 1918년 초까지만 해도 평화로운 측면전선으로 남아 있었다. 그러나 독일 제국과 러시아 제국 사이의 전쟁은 이 땅에 살던 핀인들에게 간접적 영향을 미쳤다. 19세기 말 이래로 대공국은 러시아 제국의 수도 페트로그라드의 성장을 위한 천연자원, 공산품, 식량과 노동력의 중요한 제공처였고, 1차대전은 그 역할을 더욱 강화시켰다.[144] 전략적으로 볼 때 핀란드 영토는 에스토니아-핀란드 관문의 북쪽 부분이었고 핀란드만-나르바 지역-카렐리야 지협을 통해 페트로그라드로 드나들 수 있는 완충지대였다.[144]

1차대전 당시 독일은 동유럽(특히 러시아)을 필수적 공산품과 천연자원을 얻을 수 있는 장소로 보았고, 이는 미래에도 마찬가지였다. 독일의 자원은 양면전쟁으로 인해 한계에 달하고 있었다. 독일은 러시아를 붕괴시키기 위해 볼셰비키, 사회주의혁명당(SR)을 비롯한 세력과 핀란드 국민주의자를 비롯한 분리주의 세력을 지원하는 전략을 취했다. 독일이 러시아의 반정부 세력들을 지원한 규모는 3천만 마르크에서 4천만 마르크 사이에 달했다. 핀란드 지역의 통제권을 손에 넣으면 독일 제국 육군은 러시아의 수도 페트로그라드와 광공업 천연자원이 풍부한 콜라반도에 도달할 수 있었다. 핀란드 자체도 대량의 광석 보유고를 소유하고 있었으며 임업이 잘 발달해 있었다.[145]

1809년에서 1898년 사이 소위 "팍스 루시카(''Pax Russica''la)" 시대에 핀인들의 주변부 권력은 점차 상승했고, 러시아 제국의 다른 지역과 비교했을 때 러시아와 핀란드의 관계는 매우 양호했다. 1850년대 크림 전쟁에서 패배한 러시아는 국가의 근대화에 박차를 가했다. 그 과정에서 핀란드 대공국 역시 50년 이상에 걸친 경제적, 산업적, 문화적, 교육적 변화가 있었고, 핀란드어의 지위가 상승했다. 이 모든 과정은 핀란드 국민주의와 문화적 단일성을 강화시켰고, 핀란드인들은 핀란드 지방정부에 대한 의무가 있다고 주장한 페노마니아 운동의 탄생은 핀란드 대공국이 점점 더 러시아 제국 내의 자치국에 가까워진다는 인식을 이끌어냈다.[146]

1899년, 러시아 제국은 핀란드 대공국에 대한 군사적 행정적 통제권을 강화하기 위하여 핀인을 러시아인으로 흡수하는 러시아화 정책을 개시했다. 독일과 일본이 부상하는 한편 범슬라브주의는 강화되어 러시아의 군사적 전략적 상황은 악화되었다. “러시아 다민족 왕조연방”은 거대하고 불균일한 제국을 단일한 국민성을 가진 국민국가로 통합시키려고 했다. 핀인들은 러시아화 정책이 실시되던 기간을 “1899년–1905년 제1차 억압기”라고 부른다. 러시아로부터의 독립과 핀란드의 주권에 대한 계획이 처음 논의되기 시작한 것이 이 때이다. 권력투쟁의 과정에서 러시아에 대한 입장을 달리하는 여러 핀란드 정치집단들이 나타났다. 그 중 가장 과격한 집단은 노동계급 및 스웨덴어 사용 지식인들을 출신성분으로 하는 무정부주의자들로 이들은 테러 공격을 감행하며 러시아에 맞섰다. 1차대전이 일어나고 게르만주의가 부상함에 따라 스베코만 운동(스웨덴계)은 독일 제국과 비밀리에 공조했고, 1915년에서 1917년 사이에 핀란드 엽병대대 1,900명이 독일에서 군사훈련을 받았다.[147]

핀란드 내전의 주요 원인 중 하나는 러시아 차르(tsar)의 전제주의적 통치와 신분제(estates of the realm)라는 비민주적인 계급 시스템이었다. 후자는 러시아 지배 이전 스웨덴 제국(Swedish Empire) 시대부터 시작된 것으로, 핀란드 국민을 경제적, 사회적, 정치적으로 분열시켰다. 19세기 핀란드 인구는 급증하여(1810년 86만 명에서 1917년 313만 명으로 증가) 농업 및 산업 노동자 계급과 소작농(crofters) 계급이 등장했다. 핀란드의 산업혁명(Industrial Revolution)은 서유럽(Western Europe)보다 늦게 시작되었지만 빠르게 진행되었다. 산업화는 국가에 의해 자금 조달되었고, 정부의 조치로 산업 과정과 관련된 일부 사회 문제가 감소했다. 그러나 도시 노동자들 사이에서는 산업 불황기에 사회경제적 문제가 심화되었다. 19세기 말 이후 농업이 더 효율적이고 시장 중심적으로 변하고 산업 발전이 시골의 급증하는 인구를 충분히 활용하지 못하면서 농촌 노동자들의 처지는 악화되었다.[11]

스칸디나비아-핀란드 문화와 러시아-슬라브 문화의 차이는 핀란드 국민 통합의 성격에 영향을 미쳤다. 상류 계급은 주도적인 역할을 맡아 1809년 러시아 차르로부터 국내 권한을 얻었다. 신분제는 엘리트와 지식인이 이끄는 점차 자치적인 핀란드 국가 건설을 계획했다. 페노마니아(Fennoman) 운동은 일반 대중을 비정치적 역할에 포함시키려고 했으며, 노동 운동, 청년 단체, 금주 운동은 처음에는 "상층부"에서 주도했다.[12]

1870년부터 1916년까지 산업화는 사회적 조건과 노동자들의 자존감을 점차 향상시켰지만, 일반 대중의 생활 수준이 절대적으로 향상되었음에도 불구하고 빈부 격차는 현저하게 심화되었다. 일반 대중의 사회경제적 및 정치적 문제에 대한 인식이 고조되면서 사회주의(socialism), 사회자유주의(social liberalism), 국민주의(nationalism) 사상과 상호 작용했다. 노동자들의 활동과 지배 세력의 대응은 핀란드의 사회 갈등을 심화시켰다.[13]

19세기 말 금주 운동, 종교 운동, 페노마니아 운동에서 등장한 핀란드 노동 운동은 핀란드 민족주의적이고 노동계급적인 성격을 지녔다.[14] 1899년부터 1906년까지 이 운동은 페노마니아 신분제의 수동적인 사고방식을 버리고 완전히 독립적인 성격을 띠게 되었으며, 1899년에 설립된 핀란드 사회민주당이 대표했다.[14] 노동자들의 활동은 러시아화에 반대하고 사회 문제를 해결하며 민주주의(democracy)에 대한 요구에 대응하는 국내 정책을 개발하는 데 모두 초점을 맞추었다.[14] 이는 1880년대부터 지속되어 온 핀란드 귀족-부르주아(bourgeoisie)와 노동 운동 사이의 일반 대중의 투표권을 둘러싼 국내 분쟁에 대한 반응이었다.[14] 순종적이고 평화적이며 비정치적인 핀란드 대공국의 주민으로서(몇십 년 전만 해도 계급 제도를 삶의 자연스러운 질서로 받아들였던) 의무를 지녔음에도 불구하고, 일반 대중은 핀란드 사회에서 민권(civil rights)과 시민권(citizenship)을 요구하기 시작했다.[15] 핀란드 신분제와 러시아 행정부 사이의 권력 투쟁은 노동 운동에 구체적인 역할 모델과 자유로운 공간을 제공했다. 반면, 적어도 1세기 동안의 행정 권한에 대한 전통과 경험으로 인해 핀란드 엘리트는 자신을 국가의 본질적인 지도자로 여겼다.[15] 민주주의를 위한 정치 투쟁은 핀란드 외부, 국제 정치에서 해결되었다. 러시아 제국의 러일 전쟁(Russo-Japanese War)(1904-1905) 실패는 러시아에서 1905년 러시아 혁명(Russian Revolution of 1905)과 핀란드에서의 총파업(Russian Revolution of 1905#Finland)으로 이어졌다. 전반적인 불안을 진압하려는 시도로 1906년 의회 개혁(Parliamentary Reform of 1906)을 통해 신분제가 폐지되었다. 총파업은 핀란드 사회민주당(Social Democratic Party of Finland)에 대한 지지를 크게 높였다. 이 당은 세계 어떤 사회주의 운동보다 더 높은 비율의 인구를 포괄했다.[16]

1906년 개혁은 러시아 로마노프 왕가(House of Romanov)가 유럽에서 가장 전제적이고 보수적인 통치자였기 때문에 일반 핀란드 국민의 정치적, 사회적 자유화를 위한 큰 도약이었다. 핀란드는 핀란드 의회(Parliament of Finland)(eduskuntafi; riksdagsv)라는 단원제 의회 제도와 보통선거권(universal suffrage)을 채택했다. 유권자 수는 12만 6천 명에서 127만 3천 명으로 증가했으며, 여성 시민도 포함되었다. 이 개혁으로 사회민주당이 약 50%의 득표율을 얻었지만, 차르는 1905년 위기 이후 권력을 되찾았다. 그 후 핀란드인들이 "제2의 탄압 시대"라고 부르는 더욱 심각한 러시아화 프로그램 동안 차르는 1908년부터 1917년까지 핀란드 의회의 권력을 무력화했다. 그는 의회를 해산하고 거의 매년 의회 선거를 명령했으며, 의회와 일치하지 않는 핀란드 원로원의 구성을 결정했다.[17]

핀란드 의회가 사회경제적 문제를 해결하는 능력은 교육 수준이 낮은 일반 대중과 이전 신분제 사이의 대립으로 방해받았다. 고용주들이 단체교섭(collective bargaining)과 노동 조합의 노동자 대표권을 부인하면서 또 다른 갈등이 발생했다. 의회 과정은 노동 운동을 실망시켰지만, 의회와 입법부에서의 지배력이 더욱 균형 잡힌 사회를 얻는 노동자들에게 가장 가능성이 높은 방법이었기 때문에 그들은 국가와 자신을 동일시했다. 전반적으로 국내 정치는 러시아 제국의 붕괴 이전 10년 동안 핀란드 국가 지도권을 놓고 경쟁으로 이어졌다.[18]

2월 혁명으로 러시아의 차르 니콜라이 2세가 퇴위했다. 러시아 제국의 붕괴는 군사적 패배, 제1차 세계 대전의 장기화와 고난에 대한 전쟁 피로, 그리고 유럽에서 가장 보수적인 정권과 근대화를 갈망하는 러시아 국민 사이의 충돌에 의해 야기되었다. 차르의 권력은 국가 두마(러시아 의회)와 좌익 성향의 임시 정부로 이양되었지만, 이 새로운 권력은 페트로그라드 소비에트(시의회)의 도전을 받아 국가 내에서 이중 권력이 발생했다.[21]

핀란드에서는 1917년 초 대규모 집회와 지역 파업이 핀란드 국가의 권력 투쟁과 식량 공급 증대를 지지하는 총파업으로 확대되었다. 제2차 러시아화 시대는 종식되었고, 1917년 3월 15일 러시아 임시 정부의 선언으로 1809년-1899년의 자치 지위가 핀란드인들에게 돌아왔다. 역사상 처음으로 핀란드 의회에 사실상의 정치적 권력이 존재하게 되었다. 주로 사회민주주의자들로 구성된 정치 좌파는 온건 사회주의자부터 혁명적 사회주의자까지 광범위한 스펙트럼을 포괄했다. 정치 우파는 사회자유주의자와 온건 보수주의자부터 극우 보수주의 요소까지 더욱 다양했다. 주요 4개 정당은 다음과 같다.

- 보수적인 핀란드당

- 자유주의자와 보수주의자 모두를 포함하는 젊은 핀란드당 (자유주의자들은 사회자유주의자와 경제자유주의자로 나뉘었다.)

- 사회 개혁주의적 중도 정당인 농민동맹 (주로 소규모 또는 중규모 농장을 소유한 농민들로부터 지지를 받았다.)

- 전 귀족과 핀란드 스웨덴어 사용 소수 민족의 권리를 유지하려는 보수적인 스웨덴 인민당[22]

1917년 동안 권력 투쟁과 사회적 붕괴가 상호 작용했다. 러시아의 붕괴는 정부, 군대, 경제에서 시작하여 지방 행정, 직장, 개별 시민에 이르기까지 사회의 모든 영역으로 확산되는 붕괴의 연쇄 반응을 초래했다. 사회민주주의자들은 이미 달성한 시민권을 유지하고 사회에 대한 사회주의자들의 권력을 증대시키고자 했다. 보수주의자들은 오랫동안 누려 온 사회경제적 지배력의 상실을 두려워했다. 양 진영 모두 러시아의 상응하는 세력과 협력하여 국가의 분열을 심화시켰다.[23]

사회민주당은 1916년 총선에서 절대 다수를 차지했다. 오스카리 토코이가 1917년 3월 새로운 상원을 구성했지만, 사회주의자들의 압도적인 의회 다수당을 반영하지 못했다. 상원은 6명의 사회민주주의자와 6명의 비사회민주주의자로 구성되었다. 이론적으로 상원은 광범위한 국가 연합으로 구성되었지만, 실제로는 (주요 정당들이 타협할 의향이 없고 주요 정치인들이 상원 밖에 남아 있었기 때문에) 어떤 주요 핀란드 문제도 해결할 수 없었다. 2월 혁명 이후 정치 권력은 거리 수준으로 하락했다. 좌파에서는 대규모 집회, 파업 조직, 노동자-군인 평의회가, 우파에서는 고용주들의 적극적인 조직이 국가 권력을 약화시켰다.[24]

2월 혁명은 러시아의 전시 경제로 인한 핀란드 경제 호황을 멈추게 했다. 사업 붕괴는 실업과 높은 인플레이션으로 이어졌지만, 고용된 노동자들은 직장 문제를 해결할 기회를 얻었다. 8시간 노동제, 더 나은 근무 조건, 더 높은 임금에 대한 서민들의 요구는 산업과 농업에서 시위와 대규모 파업으로 이어졌다.[25]

핀란드인들은 우유와 버터 생산을 전문으로 했지만, 국가의 식량 공급 대부분은 러시아 남부에서 생산된 곡물에 의존했다. 붕괴하는 러시아로부터의 곡물 수입 중단은 핀란드에서 식량 부족으로 이어졌다. 상원은 배급제와 가격 통제를 도입하여 대응했다. 농민들은 국가 통제에 저항했고, 그 결과 급격히 상승하는 식량 가격을 동반한 암시장이 형성되었다. 결과적으로 페트로그라드 지역의 자유 시장으로의 수출이 증가했다. 식량 공급, 가격, 그리고 결국 기아에 대한 두려움은 특히 실업자를 포함한 농민과 도시 노동자들 사이에서 감정적인 정치적 문제가 되었다. 정치인들과 선동적인, 양극화된 정치 언론에 의해 그들의 두려움이 악용된 일반 사람들은 거리로 나섰다. 식량 부족에도 불구하고, 내전 이전 남부 핀란드에는 실제로 대규모 기근이 발생하지 않았으며, 식량 시장은 핀란드 국가의 권력 투쟁에서 이차적인 자극제로 남았다.[26]

1917년 7월, 토코이 상원 의안인 “최고 권력 법”(핀란드어: laki Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestäfi, 일반적으로 ''발탈라키''(valtalaki); 스웨덴어: maktlagensv)이 통과되면서 사회민주주의자와 보수주의자 간의 권력 투쟁에서 주요 위기 중 하나가 촉발되었다. 러시아 제국의 몰락은 이전 대공국의 주권 정치 권력을 누가 쥐게 될 것인가라는 문제를 제기했다. 수십 년간의 정치적 실망 끝에 2월 혁명은 핀란드 사회민주주의자들에게 통치할 기회를 제공했고, 그들은 의회에서 절대 다수를 차지했다. 보수주의자들은 1899년 이후 사회주의자들의 영향력이 지속적으로 증가하여 1917년에 정점에 달한 것에 대해 우려했다.[27]

“최고 권력 법”은 1906년부터 1916년까지 핀란드 상원의 비의회적이고 보수적인 지도부에 대한 반응으로 의회의 권한을 상당히 증가시키려는 사회주의자들의 계획을 포함했다. 이 법안은 국내 문제에 대한 핀란드의 자치권을 더욱 확대했다. 러시아 임시 정부는 핀란드의 외교 및 군사 정책을 통제할 권리만 허용되었다. 이 법은 사회민주당, 농민연맹, 젊은 핀란드당의 일부와 핀란드 주권을 열망하는 일부 활동가들의 지지로 채택되었다. 보수주의자들은 이 법안에 반대했고, 가장 극우파 대표 일부는 의회에서 사퇴했다.[28]

페트로그라드에서 사회민주주의자들의 계획은 볼셰비키의 지지를 받았다. 그들은 1917년 4월부터 임시 정부에 대한 반란을 모의해왔고, 7월 일련의 사건 동안 친소비에트 시위가 문제를 극적으로 만들었다. 볼셰비키 이바르 스밀가가 이끄는 헬싱키 소비에트와 핀란드 소비에트 지역 위원회는 핀란드 의회가 공격받을 위협을 받으면 방어할 것을 맹세했다.[29] 그러나 임시 정부는 여전히 생존할 수 있을 만큼 러시아 군대의 충분한 지지를 받았고, 거리 운동이 약해지자 블라디미르 레닌은 카렐리아로 도망쳤다. 이러한 사건들 이후 “최고 권력 법”은 무효화되었고 사회민주주의자들은 결국 물러섰다. 더 많은 러시아 군대가 핀란드로 파병되었고, 핀란드 보수주의자들의 협조와 주장에 따라 의회는 해산되었고 새로운 선거가 발표되었다.[30]

1917년 10월 선거에서 사회민주주의자들은 절대 다수를 잃었고, 이는 노동 운동을 과격화하고 온건 정치에 대한 지지를 감소시켰다. 1917년 7월의 위기는 1918년 1월의 붉은 혁명을 자체적으로 가져오지는 않았지만, 핀란드 민족주의와 사회주의 사상에 대한 일반 대중의 해석을 기반으로 한 정치적 발전과 함께 핀란드 혁명을 선호하는 사건이었다. 권력을 잡기 위해 사회주의자들은 의회를 극복해야 했다.[31]

2월 혁명은 핀란드의 제도적 권위 상실과 경찰의 해산으로 이어져 두려움과 불확실성을 야기했다. 이에 따라 좌우 모두 초기에는 지역적이고 무장하지 않은 자체 보안 그룹을 결성했다. 1917년 말, 의회 해산 이후 강력한 정부와 국군이 없는 상황에서 보안 그룹은 더 광범위하고 준군사적인 성격을 띠기 시작했다. 시민 경비대(핀란드어: suojeluskunnatfi; 스웨덴어: skyddskårensv; 보호 군단한국어)와 후에 백위대(핀란드어: valkokaartitfi; 스웨덴어: vita gardetsv)는 보수적인 학자, 산업가, 대지주, 활동가 등 지역 유력 인사들에 의해 조직되었다. 노동자 질서 경비대(핀란드어: työväen järjestyskaartitfi; 스웨덴어: arbetarnas ordningsgardetsv)와 적위대(핀란드어: punakaartitfi; 스웨덴어: 10월 혁명/röda gardet}})는 지역 사회민주당 지부와 노동 조합을 통해 모집되었다.[32]

{{다른 항목 보기sv

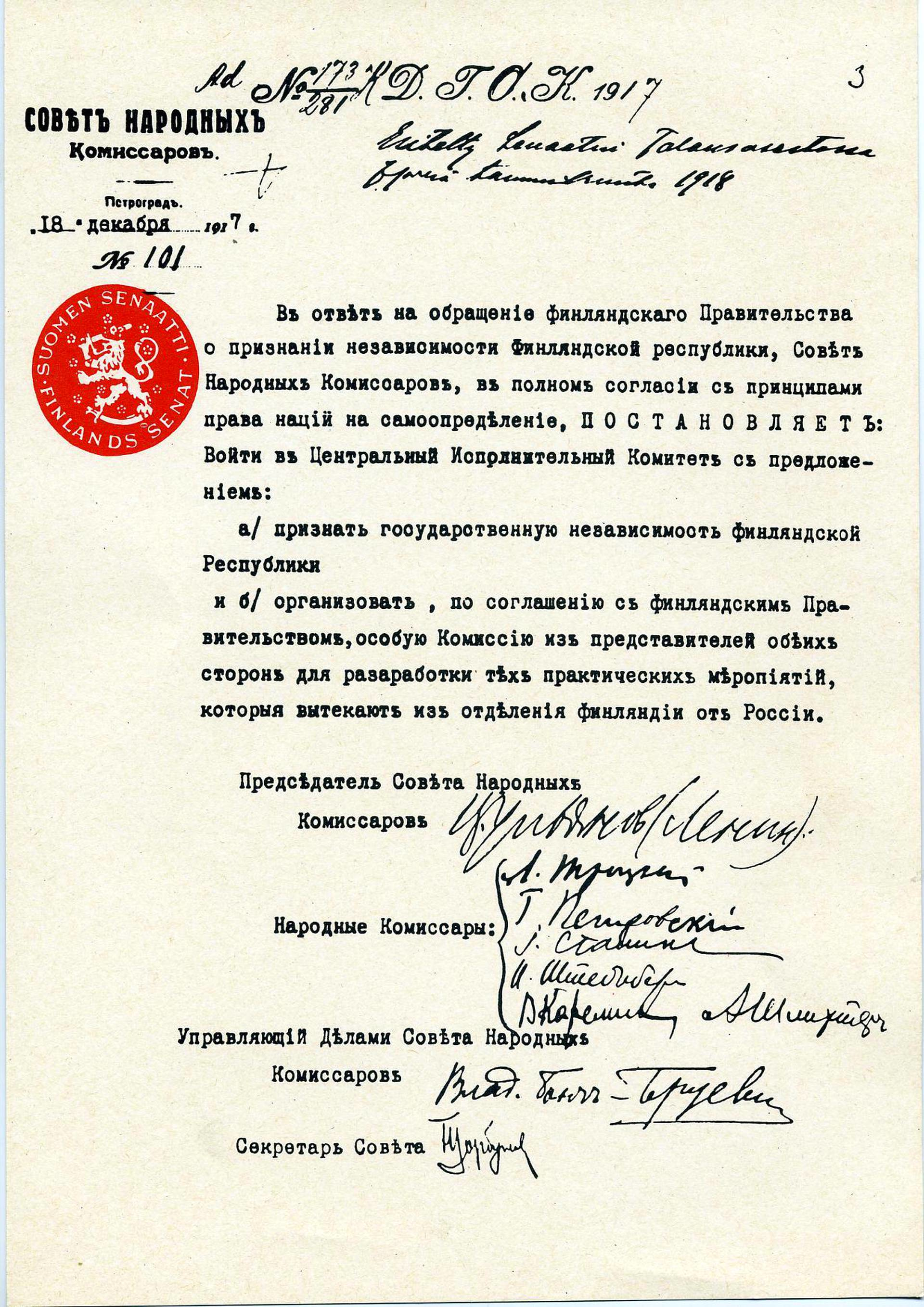

1917년 11월 7일 볼셰비키와 블라디미르 레닌(Vladimir Lenin)의 10월 혁명으로 페트로그라드(Petrograd)의 정치 권력이 급진 좌파 사회주의자들에게 이양되었다. 1917년 4월 독일 정부가 레닌과 그의 동지들이 스위스 망명에서 페트로그라드로 안전하게 이동할 수 있도록 허가한 결정은 성공적이었다. 독일과 볼셰비키 정권 간의 휴전은 12월 6일에 발효되었고, 1917년 12월 22일 브레스트-리토프스크(Brest-Litovsk)에서 평화 협상이 시작되었다.[33]

1917년 11월은 1917년에서 1918년 사이 핀란드 지도권을 놓고 경쟁했던 또 다른 분수령이 되었다. 핀란드 의회 해산 이후 사회민

2. 1. 국제 정세

제1차 세계 대전으로 인한 정치적 위기는 핀란드 내전의 주요 원인이었다.[19] 전쟁의 압력으로 러시아 제국이 붕괴되면서 1917년 2월 혁명과 10월 혁명이 일어났고, 이는 동유럽에서 권력 투쟁을 야기했다.[19] 핀란드 대공국도 이 혼란에 휘말렸지만, 모스크바–바르샤바 통로보다 지정학적으로 덜 중요했고 발트 해에 의해 고립되어 1918년 초까지 비교적 평화로운 상태를 유지했다.[19]독일 제국과 러시아 사이의 전쟁은 핀란드인들에게 간접적인 영향만 미쳤다. 19세기 말 이후 핀란드 대공국은 성장하는 러시아 제국 수도 페트로그라드(현재 상트페테르부르크)에 중요한 원자재, 공산품, 식량 및 노동력 공급원이 되었고, 제1차 세계 대전은 그 역할을 강조했다.[19] 전략적으로 핀란드 영토는 에스토니아-핀란드 통로의 덜 중요한 북부 지역이었고, 나르바 지역, 핀란드 만 및 카렐리야 지협을 통한 페트로그라드로 가는 완충 지대였다.[19]

독일 제국은 동유럽, 특히 러시아를 중요한 제품과 원자재의 주요 원천으로 여겼다.[20] 2전선 전쟁으로 자원이 고갈된 러시아에 대해 독일은 볼셰비키와 사회혁명당과 같은 혁명 단체들과 독일주의에 기울어진 핀란드 민족주의 운동과 같은 급진적인 분리주의 세력들에게 재정적 지원을 제공하여 러시아를 분열시키려 했다.[20] 이러한 노력에는 3천만에서 4천만 라이히스마르크가 사용되었다.[20] 핀란드 지역을 장악하면 독일 제국군이 페트로그라드와 광산업에 필요한 원자재가 풍부한 콜라 반도에 진입할 수 있었고, 핀란드는 광대한 광석 매장량과 잘 발달된 임업을 가지고 있었다.[20]

1917년 러시아 혁명 이후, 핀란드 의회는 12월 6일 독립을 선포했다. 소비에트 정부는 민족 자결 원칙에 따라 핀란드의 독립을 승인했다. 그러나 핀란드는 독립 후에도 식량 부족, 높은 실업률, 불경기와 같은 문제로 인해 정세가 불안정했다.

2. 2. 국내 정세

핀란드인들 사이의 고조된 정치적 긴장의 주요 원인은 러시아 차르의 전제 통치와 비민주적인 신분제였다.[11] 핀란드의 신분제는 러시아에 복속되기 전 스웨덴 제국 시절 만들어진 것으로, 핀란드인들을 경제적, 사회적, 정치적으로 다른 두 집단으로 나누었다.[11] 19세기에 핀란드 인구는 급증했고(1810년 860,000 명에서 1917년 3,130,000 명), 산업 및 농업 노동자 계급과 소작농 계급이 발생했다.[11] 핀란드의 산업혁명은 서유럽보다 늦게 시작되었지만 빠르게 진행되었다.[11] 산업화는 국가 지원을 받았고, 정부 조치로 산업 과정과 관련된 일부 사회 문제는 완화되었으나, 산업 불황기에 도시 노동자들 사이에서 사회경제적 문제는 심화되었다.[11] 19세기 말 이후 농업은 효율성과 시장 중심으로 변화했고, 산업 발전은 농촌의 급증하는 인구를 충분히 활용하지 못하면서 농촌 노동자들의 처지는 악화되었다.[11]스칸디나비아-핀란드 문화와 러시아-슬라브족 문화의 차이는 핀란드 국민 통합의 성격에 영향을 미쳤다.[12] 상류층은 주도적인 역할을 맡아 1809년 러시아 차르로부터 국내 권한을 얻었고, 엘리트와 지식인이 주도하여 점진적으로 자치적인 핀란드 국가를 건설하려 했다.[12] 페노만 운동은 일반 대중을 비정치적 역할에 포함시키려 했고, 노동 운동, 청년 단체, 금주 운동은 처음에는 "상층부"에서 주도했다.[12]

1870년부터 1916년까지 산업화는 사회적 조건과 노동자들의 자존감을 점차 향상시켰지만, 일반 대중의 생활 수준이 절대적으로 향상되었음에도 빈부 격차는 심화되었다.[13] 일반 대중의 사회경제적 및 정치적 문제에 대한 인식이 고조되면서 사회주의, 사회자유주의, 국민주의(페노마니아) 사상과 상호 작용했다.[13] 노동자들의 활동과 지배 세력의 대응은 핀란드의 사회 갈등을 심화시켰다.[13]

19세기 말 금주 운동, 종교 운동, 페노마니아 운동에서 등장한 핀란드 노동 운동은 핀란드 민족주의적이고 노동계급적인 성격을 지녔다.[14] 1899년부터 1906년까지 이 운동은 페노만 신분제의 수동적인 사고방식을 버리고 독립적인 성격을 띠게 되었으며, 1899년에 설립된 핀란드 사회민주당이 이를 대표했다.[14] 노동자들의 활동은 러시아화에 반대하고 사회 문제를 해결하며 민주주의에 대한 요구에 대응하는 국내 정책을 개발하는 데 초점을 맞추었다.[14] 이는 1880년대부터 지속되어 온 핀란드 귀족-부르주아와 노동 운동 사이의 일반 대중의 투표권을 둘러싼 국내 분쟁에 대한 반응이었다.[14] 순종적이고 평화로우며 비정치적인 핀란드 대공국의 주민으로서(몇십 년 전만 해도 계급 제도를 삶의 자연스러운 질서로 받아들였던) 의무를 지녔음에도 불구하고, 일반 대중은 핀란드 사회에서 민권과 시민권을 요구하기 시작했다.[15] 핀란드 신분제와 러시아 행정부 사이의 권력 투쟁은 노동 운동에 구체적인 역할 모델과 자유로운 공간을 제공했다.[15] 반면, 적어도 1세기 동안의 행정 권한에 대한 전통과 경험으로 인해 핀란드 엘리트는 자신을 국가의 본질적인 지도자로 여겼다.[15] 민주주의를 위한 정치 투쟁은 핀란드 외부, 국제 정치에서 해결되었다.[16] 러일전쟁(1904-1905)에서 러시아 제국의 패배는 러시아에서 1905년 혁명과 핀란드에서의 총파업으로 이어졌다.[16] 전반적인 불안을 진압하려는 시도로 1906년 의회 개혁을 통해 신분제가 폐지되었다.[16] 총파업은 핀란드 사회민주당에 대한 지지를 크게 높였다.[16]

1906년 개혁은 핀란드 국민의 정치적, 사회적 자유화를 위한 큰 도약이었다. 핀란드는 핀란드 의회라는 단원제 의회와 보통선거권을 채택했고, 유권자 수는 126,000명에서 1,273,000명으로 증가했으며, 여성 시민도 포함되었다.[17] 이 개혁으로 사회민주당이 약 50%의 득표율을 얻었지만, 차르는 1905년 위기 이후 권력을 되찾았다.[17] 그 후 핀란드인들이 "제2의 탄압 시대"라고 부르는 더욱 심각한 러시아화 프로그램 동안 차르는 1908년부터 1917년까지 핀란드 의회의 권력을 무력화했다.[17] 그는 의회를 해산하고 거의 매년 의회 선거를 명령했으며, 의회와 일치하지 않는 핀란드 원로원의 구성을 결정했다.[17]

핀란드 의회가 사회경제적 문제를 해결하는 능력은 교육 수준이 낮은 일반 대중과 이전 신분제 사이의 대립으로 방해받았다.[18] 고용주들이 단체교섭과 노동 조합의 노동자 대표권을 부인하면서 또 다른 갈등이 발생했다.[18] 의회 과정은 노동 운동을 실망시켰지만, 의회와 입법부에서의 지배력이 더욱 균형 잡힌 사회를 얻는 노동자들에게 가장 가능성이 높은 방법이었기 때문에 그들은 국가와 자신을 동일시했다.[18] 전반적으로 국내 정치는 러시아 제국의 붕괴 이전 10년 동안 핀란드 국가 지도권을 놓고 경쟁으로 이어졌다.[18]

제1차 세계 대전의 여파로 1917년 러시아 혁명이 일어나자, 핀란드 의회는 이를 기회 삼아 1917년 12월 6일 독립을 선포했다.[179] 러시아 혁명으로 막 탄생한 소비에트 정부는 민족 자결 원칙에 따라 핀란드의 독립을 승인했다. 독립 후 핀란드의 정세는 불안정했고, 내정적으로는 식량 부족으로 인한 기근, 높은 실업률, 불경기와 같은 문제를 안고 있었다.

2. 3. 군사적 배경

핀란드 내전 당시 붉은 근위대와 백군은 각각 7만 명에서 9만 명 규모의 병력을 보유했으며, 양측 모두 소총 약 10만 정, 기관총 300~400정, 대포 수백 문을 보유하고 있었다.[60] 붉은 근위대는 주로 자원병으로 구성되었고, 백군은 징집병 외 1만 1천 명에서 1만 5천 명의 자원병이 있었다.[60] 자원병들의 주요 참전 동기는 급여, 식량과 같은 사회경제적 요인과 이상주의, 동료 압력이었다.[60] 붉은 근위대는 여성 2,600명을 포함했는데, 이들은 대부분 핀란드 남부 산업 중심지와 도시에서 모집되었다.[60] 붉은 근위대는 도시와 농촌 노동자들이 주축이었고, 백군은 토지 소유 농민과 교육 수준이 높은 사람들이 중심이었다.[60] 양측 모두 14세에서 17세 사이의 아동 병사를 활용했다.[61]주요 무장은 러시아 제국으로부터 공급받은 소총과 기관총이었다.[62] 가장 많이 사용된 소총은 러시아제 7.62mm 모신나강 소총 1891년형이었으며, 10가지가 넘는 소총 모델 사용으로 탄약 공급에 어려움이 있었다.[62] 맥심 기관총이 가장 많이 사용되었고, M1895 콜트-브라우닝 기관총, 루이스 기관총, 매드센 기관총도 사용되었다.[62] 기관총은 전투에서 많은 사상자를 냈다.[62] 러시아제 야포는 주로 직사포격에 사용되었다.[62]

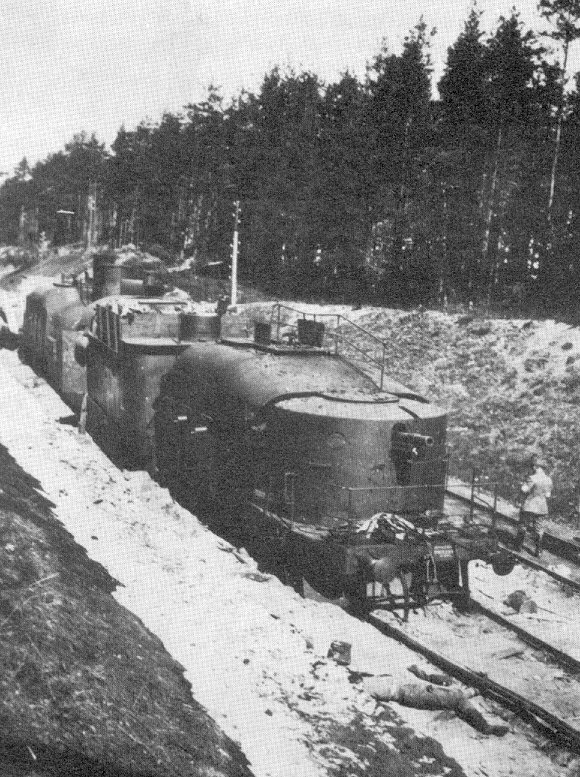

내전은 주로 철도를 따라 벌어졌는데, 철도는 병력과 물자 수송, 그리고 경대포와 중기관총을 장착한 장갑열차 운용에 중요했다.[63] 전략적으로 가장 중요한 철도 교차점은 탐페레 북동쪽 약 100km 지점에 있는 하파매키였으며, 핀란드 동부와 서부, 남부와 북부를 연결했다.[63] 코울볼라, 리이히매키, 탐페레, 토이얄라, 비푸리 등도 중요한 교차점이었다.[63] 백군은 1918년 1월 말 하파매키를 점령했고, 이는 빌플라 전투로 이어졌다.[63]

1917년 10월, 좌파 세력은 의회에서 절대다수를 잃었고, 정부는 적군의 국외 추방을 결의했다. 같은 해 11월에는 총파업이 발생하여 양측의 대립은 결정적인 국면에 접어들었다. 소작농과 자산가 계급은 자신의 재산을 지키기 위해 백위군을 조직했고, 소작농과 노동자들은 혁명을 목표로 적위군을 조직했다. 백위군은 독일 제국과 스웨덴 의용군의 지원을 받았고, 적위군은 소비에트 러시아(Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)의 지원을 받았다.

3. 내전의 전개

전쟁 시작 당시, 불연속적인 전선이 핀란드 남부를 서에서 동으로 가로질렀고, 이 경계를 따라 북쪽이 백핀란드, 남쪽이 적핀란드로 분열되었다. 적위대가 통제하는 남부에는 핀란드의 거의 모든 대도시와 산업 중심지들이 있었으며, 다수의 소작농을 보유한 대규모 농장들도 이 지역에 있었다. 백위대가 통제하는 북부는 소농 및 중농과 소작농으로 이루어진 농촌 지역이었다. 전선 너머 상대방의 지역 한가운데 양군의 중심 지역이 놓여 있기도 했다. 백군 지역에 바르카우스, 쿠오피오, 오울루, 라헤, 케미, 토르니오를 비롯한 산업 도시들이 소재했고, 적군 지역에 포르보, 키르코누미, 우시카우풍키가 소재했다. 자기 통제 지역 한가운데 덩그러니 놓여진 상대방의 거점들을 파괴하는 것은 1918년 2월까지 적백 쌍방 모두에게 최우선 과제였다.[188]

적핀란드는 핀란드 사회주의 노동자 공화국이라고도 했으며, 1월 28일 헬싱키에서 만들어진 인민대표단이라는 기구가 지도부였다. 지도부는 핀란드의 사회민주주의 기풍에 바탕한 민주사회주의를 추구했다. 이들의 구상은 레닌의 프롤레타리아 독재와는 달랐다. 오토 빌레 쿠시넨이 새 헌법의 초안을 잡았는데, 헌법 내용은 스위스와 미국의 영향을 받았다. 정치권력은 의회에 집중되었고, 원로원은 보다 미미한 역할을 맡았다. 헌법 초안에는 다당제, 집회의 자유, 표현과 언론의 자유, 의사 결정에 있어서의 국민투표 사용 등이 포함되었다. 노동운동계의 힘을 보장하기 위해 평민들은 "연속적 혁명"의 권리를 가졌다.[189]

사유재산권에 대한 적군의 계획은 진정한 재산권은 국가 행정부 및 지자체 지방행정에 속해야 한다는 "초민주적"인 자유사회 구상과 충돌했다. 농업 분야에 있어서는 전쟁이 시작되자마자 소작농들이 지주로부터 해방되었다. 농민들에게 각자의 농장을 꾸릴 권리는 주어지되, 나중에 국가를 사회화하는 과정에서 차차 정리할 계획을 세웠다. 그러나 1918년 적군이 내전에 패배하면서 새 헌법을 비롯한 이 모든 계획은 수포로 돌아갔다.[190]

적핀란드의 대외 정책은 볼셰비키 러시아에 의존했다. 1918년 3월 1일 핀란드-러시아 적색 조약과 평화 협정이 체결되었다. 조약 협상 과정에서 핀란드와 소련 양측은 제1차 세계 대전 당시 그랬듯이 국제공산주의의 원칙보다는 각자의 국민주의를 우선함이 밝혀졌다. 핀란드 적군은 볼셰비키와의 연합을 받아들이지 않았고, 적핀란드와 소비에트 러시아 사이의 국경 결정을 두고도 논쟁이 있었다. 양측은 영토 맞교환으로 합의를 보았다. 카렐리야 지협의 이노 요새의 포대는 러시아에게 넘어가고, 핀린드는 라플란드 북동부의 페트사모를 받았다. 그러나 1918년 3월 3일 볼셰비키가 독일 제국과 브레스트-리토프스크 조약을 체결하면서 러시아-핀란드 적색조약은 휴짓조각이 되었다.[191]

레닌의 민족자결주의 정책은 군사적으로 약소한 상태의 러시아가 분열되는 것을 막기 위한 목적을 가지고 있었고, 그는 그 목적을 위해 권력 공백과 신생 민족들 사이의 경쟁 관계를 이용하려 했다(결국 러시아 내전 이후 서서히 재건된 러시아는 1918년 브레스트-리토프스크 조약으로 독립한 국민국가들 중 다수를 재합병하는 데 성공한다). 한편 레닌은 당시 유럽의 정치적 상황을 볼 때 자유국민국가의 프롤레타리아들이 사회주의 혁명을 일으킨 뒤 소비에트 러시아와 통합될 것이라고 기대했다. 그러나 핀란드 노동운동계는 핀란드의 독립을 지지했다. 핀란드 볼셰비키들은 수적으로 극소수였지만 상당한 영향력을 가지고 핀란드와 러시아의 합병을 지지했다. 이 합병 문제는 적군이 내전에서 패배하고 러시아가 자기네 내전 때문에 약화되면서 저절로 해결된다.[192]

백핀란드의 정부는 제1차 페르 에빈드 스빈후부드 원로원으로, 서해안 도시 바사로 정부 위치를 옮기면서 "바사 원로원"이라고도 불렸다. 바사는 1월 29일부터 5월 3일까지 백핀란드의 수도 대행 구실을 했다. 국내 정책에 있어 백핀란드 원로원의 기본 목적은 핀란드 우파의 정치 권력을 복원시키는 것이었다. 보수주의자들은 의회의 역할을 보다 축소시킬 수 있는 군주제 정체를 계획했다. 보수주의자들 중에서도 일부는 민주주의 자체에 일관되게 반대해 왔다. 그보다는 온건한 다른 보수주의자들은 1906년의 혁명적 개혁 이후 의회제 자체는 인정했다. 그러나 1917년 위기를 거치고 1918년 전쟁이 시작되고 끝나면서, 평민들의 자율권은 제대로 작동하지 않았다. 중도파 비사회주의자인 사회자유주의자들과 개량주의자들은 의회제를 제한하는 모든 시도에 반대했다. 그들은 처음에는 독일의 군사 지원도 반대했으나 전쟁이 길어지면서 입장을 바꾸었다.[193]

대외 정책 면에서 바사 원로원은 독일 제국의 군사적 정치적 지원에 의존했다. 이는 핀란드 적위대를 물리치는 당면과제 뿐 아니라 볼셰비키 러시아의 핀란드에 대한 영향력을 차단하고, 한층 더 나아가 지정학적인 중요성을 가지며 또한 핀-우랄어족의 거주지역인 러시아령 카렐리야를 획득하기 위함이었다. 혁명과 내전으로 러시아가 약해진 것은 좌우파를 막론하고 핀란드의 팽창주의자들에게 대핀란드를 실현시킬 절호의 기회였다. 적군 역시 백군과 마찬가지로 카렐리야에 대한 영유권을 주장했다. 백군의 만네르헤임 대장은 카렐리야 동부를 획득해야 할 필요성과 독일의 무기지원에는 찬성했지만 독일이 핀란드에 직접 개입하는 것은 반대했다. 만네르헤임은 적위대의 군사적 숙련도가 형편없음을 파악하고 있었고, 독일에서 훈련받고 귀국한 엽병대대의 군사능력을 크게 기대했다. 전직 러시아 육군 장교로서 만네르헤임은 러시아 육군의 사기가 땅을 치고 있음 역시 잘 알고 있었다. 만네르헤임은 핀란드와 러시아의 러시아 백군과도 협조했다.[194]

적백 쌍방의 선전활동은 자신들이야말로 민주주의와 자유의 지지자이며 핀란드 국민국가를 대변할 능력이 있다고 주장했다. 그러나 평화적 정치행동을 통한 합의에 도달하지 못하여 정치적 위기를 유혈낭자한 내전으로 발전시키고 테러리즘을 일삼았다는 점에서 쌍방 모두 책임을 면할 수 없다.[195]

핀란드 적백군 쌍방 모두 병력 수는 70,000 명에서 90,000 명 사이를 오고갔다. 양쪽 모두 소총 100,000 여정, 기관총 300-400정, 캐넌포 백여 문을 소지했다. 다만 적위대가 거의 전적으로 의용병으로 이루어져 있었음에 비해(급료는 전쟁 시작 시점에 지불되었다) 백군은 의용병은 11,000 명에서 15,000 명 사이에 불과했고 나머지는 모두 징집병이었다. 의용병들이 전쟁에 참여한 동기는 경제적(급료, 식량), 이념적, 또래압력 등 다양했다 적위대에는 2,000 명의 여군이 포함되어 있었는데 대부분 핀란드 남부의 산업중심지들에서 입대한 소녀들이었다. 적위대의 대다수는 도시노동자들과 농업노동자들로 이루어져 있었다. 이와 반대로 토지를 소유한 자영농이나 고등교육을 받은 이들은 백군의 중추를 이루었다.[196]

양군 모두 소년병을 동원했다. 소년병들의 나이는 대개 14에서 17세 사이였다. 소년병은 제1차 세계 대전 당시 드문 현상이 아니었다. 당대의 아동들은 성인들의 절대권위 하에 놓여 있었고 착취에 대한 방어수단이 없었다. 혼돈의 상황에 빠져 있던 핀란드의 경우 전쟁 초기에 특히 소년병 입대가 정당화되었다. 군사지도자들은 손이 하나라도 더 필요했다. 적위대의 경우 입대하면 급료와 식량 지급을 기대할 수도 있었다.[198]

핀란드 내전은 주로 철도를 따라 진행되었다. 철도는 병력과 보급을 수송하는 필수적 수단이었다. 백위대와 적위대가 모두 가장 중요한 목표로 삼은 것은 핀란드의 동서 철도와 남북 철도가 만나는 열차 교차점 하파매키를 장악하는 것이었다. 1918년 1월 말 백위대가 교차점을 장악했고 빌불라에서 치열한 전투가 뒤따랐다. 백위대는 카렐리야 지협 안트레아의 부오크시 강 남안에 교두보를 마련하는 데 성공하여 비푸리와 페트로그라드 사이의 철도마저 위협했다. 그 외에 핀란드 내전에서 중요한 역할을 수행한 철도 교차점으로는 코우볼라, 리히매키, 탐페레, 토이얄라가 있다. 난장판 와중에 가장 위협적인 무기였던 장갑열차는 이러한 철도의 중요성을 상징적으로 보여준다.[199]

핀란드 적위대는 1월 28일 헬싱키를 장악하여 초기 이점을 획득했고, 1918년 2월부터 3월 초까지 전체적 공세를 시도했다. 적군은 무장은 잘 되어 있었으나 숙련된 지휘관이 만성적으로 부족했다. 이는 야전 수준에서도 사령부 수준에서도 마찬가지였다. 때문에 적군은 초반의 유리한 위치를 제대로 활용하지 못했고 적군의 공세 대부분은 무위로 돌아갔다. 적군의 중대급 및 소대급 규모에서는 명령체계가 상대적으로 잘 돌아갔지만, 대부분의 야전사령관이 병사들의 투표로 추대되었기에 지도부와 당국은 무력했다. 평민 병사들은 단순히 무장만 한 민간인과 다를 바 없었고, 군사훈련, 교리, 전투사기는 불충분하고 또한 저조했다.[200]

알리 알토넨은 급속히 입지를 잃고 에로 하팔라이넨에게 대체되었으며, 하팔라이넨 역시 에이노 라흐야, 아돌프 타이미, 에베르트 엘로란타의 3두체제에 대체되었다. 적위대의 마지막 총사령관은 쿨레르보 만네르로, 만네르는 러시아로의 최후 후퇴를 지휘했다. 그나마 적군에서 유능한 후고 살멜라 같은 사람이 지휘권자의 자리까지 올라가기도 했지만 전세를 바꿀 수는 없었다. 적위대는 승리를 거두기는 했으나 언제나 지역적 수준에서만 승리했고, 점차 핀란드 남부로, 그리고 러시아 쪽으로 몰리게 되었다. 1918년 4월 28일에서 29일 동안 하우호와 툴로스, 쉬랜타카에서 적위대가 독일군에게 승리를 거두기도 했는데, 이때 여성 적위대 중대가 전투원으로서 참여했다.[201]

내전 시작 시점에 구 러시아 제국군 60,000 여명이 핀란드에 남아 있었지만, 이 러시아군이 핀란드 적군에게 해준 것은 미미했다. 레닌은 구 제국군 병사들이 핀란드 적군을 돕게 만들려 애써지만 제1차 세계 대전을 겪은 병사들은 향수병을 앓으며 전쟁에 염증을 느끼고 있던지라 사기가 바닥을 치고 있었다. 이들 러시아 군인들 대다수는 1918년 3월 말에 러시아로 돌아갔다. 1918년 전쟁에 참여한 러시아 병사는 7,000명에서 10,000명 사이였고, 그나마도 전방에서 싸운 병사는 4,000 여명에 불과했다. 이들은 100명에서 1,000 명 규모의 소부대로 나뉘어 전쟁에 참여했다.[202]

러시아 혁명은 러시아 육군 장교들의 정치적 태도를 분열시켰고 핀란드 내전에 대한 그들의 입장 역시 이에 따라 분열되었다. 미하일 스베츠니코프는 2월에 서부 핀란드에서 핀란드 적군을, 카렐리야 지협에서 러시아군 "콘스탄틴 예레메예프" 부대를 지휘했다. 그러나 다른 장교들은 혁명적인 사병들을 신뢰하지 않았고, 과거 자신들의 동료 장성이었던 만네르헤임의 편을 들어 핀란드에 주둔한 러시아군을 무장해제시켜 백군을 도왔다. 1918년 1월 30일 만네르헤임은 핀란드 주둔 러시아 병사들에게 백군은 러시아를 적대하지 않으며, 백군의 목적은 핀란드 적군 반란분자들과 그들을 지원하는 러시아 병력을 무찌르는 것일 뿐이라고 선언했다.[203]

1918년 2월 28일 독일이 러시아를 공격하면서 핀란드 내전에서 활동하는 러시아 병사들의 수는 급격히 줄어들었다. 독일과 러시아는 3월 3일 브레스트-리토프스크 조약을 맺었고, 조약 내용에 따라 볼셰비키는 핀란드 적군에게 무기와 보급의 지원을 그만두었다. 러시아군은 남동부 전선에서 계속 활동했지만 이것은 페트로그라드를 방어하기 위한 것일 뿐이었다.[204]

일각에서 핀란드 내전을 "아마추어들의 전쟁"이라고 부르기도 하지만, 이 전쟁에서 백군은 적군에 대하여 두 가지 명백한 이점을 가지고 있었다. 하나는 만네르헤임 대장과 그 참모진(스웨덴 의용장교 84명과 구 러시아 제국군 출신 핀란드 장교들 포함)의 지도능력이었고, 다른 하나는 강력한 정예부대 핀란드 엽병(얘캐리트/Jääkäritfi) 대대원 1,900명 중 1,450명이 백군에 가담했다는 사실이었다. 엽병대대는 1915년에서 1917년 사이 독일에서 훈련을 받고 동부전선에서의 싸움으로 단련된 강병이었다. 1918년 2월 25일 대대의 주력 병력이 바사에 상륙했다.[205]

전장에서 엽병들은 강한 지도력을 발휘하여 백군의 평민 병사들에게 최대한의 훈련행동을 이끌어냈다. 질적 측면에서 백군 병사들은 적위대와 다를 바가 없어서 그들 대부분은 훈련 기간이 짧았고 그나마도 불충분했다. 전쟁 시작 당시 백위대의 각 소대 및 중대급 하급부대는 자신들의 지역 지도자들에게 복종하였기에 백위대 지도부는 이들에 대해 거의 권위를 가지지 못했다. 그러나 독일에서 귀국한 엽병들이 2월 말부터 징집병들을 빠르게 훈련시키기 시작해 6개 엽병연대를 꾸려냈다.[205]

핀란드 사회 전체가 그러했듯이 엽병대대 역시 좌우 분열을 겪었다. 사회주의 성향의 엽병 450명은 내전에서 적군의 편을 들 수 있다는 이유로 독일에 억류되었다. 백위대 지도부도 1918년 2월 병력을 징집하면서 비슷한 문제를 겪었다. 노동운동을 지지하는 열성분자 30,000 여명은 백군의 동원령에 절대 나타나지 않았다. 그렇다고 핀란드 중북부의 가난한 소규모 농민 출신에서 징집된 평민 병사들이 적군에 맞서 싸울 동기가 있는지도 불확실했다. 백군의 선전활동은 러시아 적군, 즉 볼셰비키에 대항하는 민족주의적 전쟁을 강조하면서 핀란드 적군의 존재는 평가절하했다.[206]

남부와 북부 사이의 분열 뿐 아니라 핀란드의 전원지역에서도 사회적 분열이 나타났다. 북부의 사회경제적 근대화는 남부보다 느리게 진행되었고, 기독교와 사회주의 사이의 분쟁은 북부에서 훨씬 확고했다. 또한 농지의 소유가 곧 중요한 사회적 지위를 의미하였기에, 조그마한 땅뙈기 하나라도 소유하고 있는 이라면 적군에 반대할 동기가 있었다.[207]

스웨덴은 제1차 세계 대전과 핀란드 내전에서 중립을 선언했다. 스웨덴 국내 여론, 특히 엘리트 계층의 여론은 연합국 지지자들과 동맹국 지지자들로 나뉘었고, 그런 한편 범게르만주의가 보다 대중적이었다. 스웨덴의 자유주의-사민주의 정부는 경제의 견실성과 사회적 평온, 지정학적 평온을 유지한다는 원칙을 통해 전시정책을 실용적으로 결정했다. 이 중 경제의 견실성은 독일에 철광석과 식품을 수출함으로써 유지되었다. 그러면서도 스웨덴 정부는 장교 및 병사들이 자발적 의용군으로서 핀란드 백군을 도와 참전하는 것은 허락했는데, 혁명의 불온이 스칸디나비아로 번지는 것을 막기 위함이었다.[208]

햘마르 프리셀이 이끄는 병력 800–1,000여명의 "스웨덴 여단"이 탐페레를 비롯한 남부 도시지역에서 벌어진 전투들에 참여했다. 1918년 2월에는 핀란드 엽병대대원들과 독일제 무기들을 핀란드로 실어나르는 독일 해군 수송대의 스웨덴 영해 통과를 허용하고 스웨덴 해군이 이를 호위해주기까지 했다. 스웨덴의 사회주의자들은 핀란드 적군을 지원하지 않았지만 백군과 적군 사이에 평화협상을 중재하기 위해 노력했다. 핀란드의 약소함은 스웨덴이 지정학적으로 중요한 핀란드령 올란드 제도(스톡홀름 동쪽에 위치)를 집어삼킬 기회처럼 보였다. 그러나 독일군이 핀란드 영토에서 활동을 개시하면서 그 계획은 유보되었다.[209]

1918년 3월, 독일 제국은 핀란드 내전에 백군(白軍) 편에 개입했다. 독일주의에 기울어진 핀란드 활동가들은 1917년 말부터 소비에트의 지배에서 핀란드를 해방시키기 위해 독일의 지원을 요청해 왔지만, 서부 전선에서 직면한 압박 때문에 독일은 소비에트 연방과의 휴전과 평화 협상을 위태롭게 하고 싶어하지 않았다. 2월 10일, 레온 트로츠키가 볼셰비키의 약세에도 불구하고 협상을 중단하고 독일 제국에서 혁명이 일어나 모든 것을 바꿀 것이라는 희망을 걸면서 독일의 입장은 바뀌었다. 2월 13일, 독일 지도부는 보복하기로 결정하고 핀란드에도 군대를 파병하기로 결정했다. 침략의 구실로 독일은 러시아의 서쪽 이웃 국가들로부터 "도움 요청"을 받았다. 베를린에 있는 백색 핀란드 대표들은 2월 14일에 정식으로 도움을 요청했다.[74]

독일 제국군은 2월 18일 러시아를 공격했다. 공세는 소비에트군의 급속한 붕괴와 1918년 3월 3일 볼셰비키에 의한 첫 번째 브레스트-리토프스크 조약 체결로 이어졌다. 핀란드, 발트 국가들, 폴란드와 우크라이나는 독일의 영향권으로 넘어갔다. 핀란드 내전은 페노스칸디아로 가는 저렴한 접근 경로를 열었고, 지정학적 지위가 바뀌면서 영국 해군 함대가 1918년 3월 9일 북극해의 소비에트 항구 무르만스크를 점령했다. 독일군 작전의 지휘자인 에리히 루덴도르프 장군은 비푸리-나르바 지역을 통해 페트로그라드를 공격 위협하에 두고 핀란드에 독일이 주도하는 군주제를 설립하고자 했다.[75]

1918년 3월 5일, 독일 해군 함대가 올란드 제도에 상륙했다 (1918년 2월 중순, 이 섬들은 스웨덴 군대 원정대에 의해 점령되었고, 5월에 철수했다). 1918년 4월 3일, 뤼디거 폰 데어 골츠 장군이 이끄는 1만 명의 발트해 사단()이 헬싱키 서쪽 한코에서 주 공격을 시작했다. 이어 4월 7일, 오토 폰 브란덴슈타인 대령의 3,000명의 브란덴슈타인 부대()가 헬싱키 동쪽 로비사를 점령했다. 더 큰 독일 부대는 한코에서 동쪽으로 진격하여 4월 12~13일에 헬싱키를 점령했고, 브란덴슈타인 부대는 4월 19일에 라흐티를 점령했다. 주요 독일 부대는 헬싱키에서 북쪽으로 진격하여 4월 21~22일에 휘빙케이와 리이힘예키를 점령했고, 이어 4월 26일에 해메엔린나를 점령했다. 볼셰비키가 브레스트-리토프스크에서 평화 협상을 중단하면서 1918년 2월 독일의 동부 공세가 시작되어 핀란드 적군의 마지막 타격을 가했다.[76]

1918년 2월, 만네르헤임 장군은 백군의 총공세를 어디에 집중할지 고심했습니다. 전략적으로 중요한 두 개의 적 요새가 있었습니다. 남서부의 주요 산업 도시인 핀란드의 탐페레와 카렐리아의 주요 도시인 비푸리였습니다. 비푸리를 점령하는 것이 많은 이점을 제공했지만, 그의 군대의 전투 능력 부족과 그 지역이나 남서부에서 적군의 대규모 반격 가능성으로 인해 너무 위험했습니다.[210]

만네르헤임은 탐페레를 첫 공격 대상으로 정했다. 3월 16일 탐페레에서 북동쪽으로 65 킬로미터 떨어진 랭겔매키에 대한 공격을 개시했다. 같은 시각 백군은 북부전선과 북서전선(비풀라-쿠루-퀴뢰스코스키-수오데니에미 선)을 따라 진격을 개시했다. 많은 적위대 부대가 붕괴했고 공황상태에 빠져 궤주했다.[78] 탐페레 전투는 16,000 여명의 백군과 14,000 여명의 적군이 격돌하여 핀란드에서 처음으로 벌어진 대규모 시가전이었다.[79] 탐페레에 대한 공성은 1918년 3월 28일 부활절 전야에 개시되었다. 후일 만들어진 칼레반캉가스 묘지에는 이 날을 “피의 세족 목요일”이라고 칭하고 있다.[80]

백위대는 집중된 일제포격을 한 차례 가한 뒤 집과 집, 골목과 골목 하나하나를 점거해가며 진격했고, 적위대는 백군이 진격하는 만큼 후퇴했다. 4월 3일 밤저녁, 백군은 탐메르코스키 강 동안에 도달했다. 4월 4일에서 5일로 넘어가면서 적위대는 탐페레 서부를 상실했다.[81]

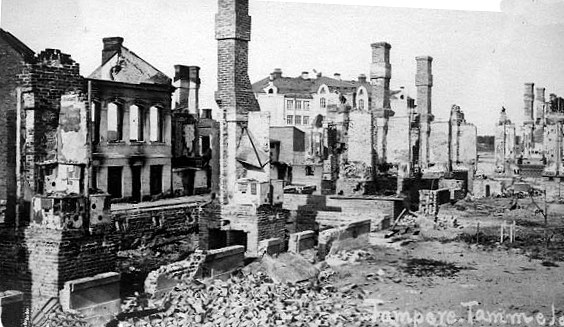

탐페레 전투에서 수세에 몰린 적군은 의외의 높은 감투정신을 보여주었고, 만네르헤임 대장은 비푸리 지역 공격 때 사용할 예비대로 남겨 두었던 엽병연대를 탐페레에 먼저 투입할 수밖에 없었다.[82] 핀란드 내전에서 가장 치열했던 이 전투에서 백위대는 700–900 여명이 사망했고 그 중 엽병은 50명이었다. 적위대는 1,000–1,500 여명이 사망하고 11,000–12,000 여명이 포로로 잡혔다. 민간인도 71명 죽었는데 대개 포격 때문이었다. 탐페레의 동부는 거의 목조건물밖에 없었기 때문에 전투 과정에서 완전히 파괴되었다.[82]

1918년 4월 11일, 독일과 핀란드 적군 사이의 평화협상이 파토나자 진정한 헬싱키 전투가 시작되었다. 4월 12일 오전 5시 정각, 폰 트시르스키 여단의 독일군 2,000–3,000 여명이 헬싱키-투르쿠 철도를 통해 지원을 받으며 북서쪽에서 헬싱키를 공격했다. 독일군은 문키니에미와 파실라 사이 지역을 돌파하여 헬싱키의 중서부 지구로 진격했다. 독일 해군전단의 후고 모이러 중장이 헬싱키 항을 봉쇄하고 헬싱키 남쪽 지구에 함포 포격을 가한 뒤 카타야노카에 해병대를 상륙시켰다.[83]

핀란드 적위대 7,000 여명이 헬싱키를 방어했으나, 적위대의 정예 병력은 전선에서 백위대와 싸우고 있었다. 헬싱키 적위대의 주요 방어거점은 노동자회관, 철도역, "스몰나" 적위대본부(남부 에스플라나데에 소재한 구 러시아 총독 관저), 원로원-대학교 일대, 그리고 헬싱키의 구 러시아 제국군의 주둔지들이었다. 4월 12일 밤저녁이 되면 도시의 남부 대부분과 서부 전체가 독일군의 손에 떨어졌다. 독일군은 집과 집, 골목과 골목 하나하나를 점거해가며 도시를 확보했다.[84]

4월 13일, 독일군이 헬싱키 시장광장, "스몰나" 적위대본부, 대통령궁, 원로원-기사원 일대를 점령했다. 여기에 병력 2,000-3,000여명의 볼프 여단이 증원되어 끝이 가까워왔다. 볼프 여단은 헬싱키의 북쪽에서 동쪽 지구로 내달리면서 헤르만니, 칼리오, 쇠르내이넨 등의 노동계급 거주지역을 밀어붙였다. 독일의 대포 포격으로 헬싱키 노동자회관이 파괴되었고, 그 꼭대기에 걸려 핀란드 혁명을 상징하던 붉은 제등도 함께 날아갔다.[85]

헬싱키를 잃은 후, 적군 방위 사령부는 리이힘애키로 이동했는데,[86] 그곳에서는 화가이자 국회의원인 에프라임 크론크비스트가 지휘했다. 반면에, 콘라트 볼프(Konrad Wolf) 소장이 이끄는 독일군은 4월 15일 헬싱키 북쪽을 공격하여 4일 후 클라우칼라를 점령하고 거기서 해메엔린나로 계속 진격했다.[87]

1918년 4월 19일, 브란덴슈타인 부대(Detachment Brandenstein)가 라흐티(Lahti) 시를 점령했습니다. 독일군은 나스톨라(Nastola)를 거쳐 살파우스셀캐(Salpausselkä)의 무스탄칼리오(Mustankallio) 묘지를 지나 헨날라(Hennola)의 러시아 수비대를 동남동쪽에서 진격했습니다. 이 전투는 규모는 작았지만 서부와 동부 적위대의 연결을 차단한다는 전략적 중요성을 지녔습니다.[88]

스웨덴은 제1차 세계 대전과 핀란드 내전에서 중립을 선언했다. 스웨덴 국내 여론, 특히 엘리

3. 1. 전쟁의 시작 (1918년 1월)

1918년 1월 초, 핀란드 내전으로 치닫는 마지막 단계에서 적군과 백군은 각자의 군사적, 정치적 행동으로 즉각적인 반작용을 일으켰다. 양측은 자신들의 행동을 자위적 수단으로 정당화했다.[185][48] 좌파에서는 헬싱키, 콧카, 투르쿠 출신의 적위대가 전위대 역할을 하며 농촌 지역의 적군을 이끌고, 평화와 전쟁 사이에서 망설이던 사회주의 지도자들을 혁명 지지로 설득했다. 우파에서는 독일에서 훈련받고 1917년 말 핀란드로 귀국한 엽병대대와 비푸리주(서카리알라), 남서수오미, 포흐얀마 남부 지역 출신의 백위대 의용병이 전위대 역할을 했다. 1월 9일에서 21일 사이에 핀란드 남부 및 남동부에서 벌어진 최초의 전투는 비푸리의 무기와 통제권을 획득하기 위한 것이었다.[185][48]

1918년 1월 12일, 스빈후부드 내각과 의회는 “국내질서와 규율에 관한 국가권력”을 만들어 백군에 의지했다.[49] 1월 15일, 러시아 제국 육군 장성 출신 칼 구스타프 에밀 만네르헤임이 백위대 최고사령관으로 임명되었고, 바사-세이내요키 지역에 백군 세력기반을 마련했다. 원로원은 백위대를 "핀란드 백군(Finnish White Army)"으로 재명명하고 1월 25일 교전 명령을 내렸다. 백군은 1월 21일에서 28일에 걸쳐 무장해제된 러시아군 주둔지를 털어 무기를 얻었는데, 특히 포흐얀마 남부에서 많은 무기를 획득했다.[186][49]

알리 알토넨이 이끄는 적위대는 백위대의 국가 군대 인정을 거부하고 자체적인 군사권한을 수립했다. 알토넨은 헬싱키에 적군 세력기반을 마련하고, 1918년 1월 26일 혁명 명령을 내렸다. 봉기를 상징하는 붉은 제등이 헬싱키 노동자회관 탑 꼭대기에 내걸렸다. 적군은 1월 27일 밤부터 대규모 동원을 개시했고, 1월 23일에서 26일에 걸쳐 헬싱키 적위대를 비롯한 일부 적위대 병력이 비푸리-탐페레 사이의 철도를 따라 활동을 시작했다. 철도 확보는 중요 거점을 보호하고 페트로그라드의 볼셰비키들이 철도를 통해 보낼 적하물을 호위하기 위함이었다. 1918년 1월 21일 카렐리야 지협에서 벌어진 "라흐야 철도 전투"에서 적군과 백군을 합쳐 핀인 20-30명이 사망했고, 적군은 소총 20,000 정, 기관총 30 정, 캐넌포 10 문, 장갑차 2 대를 획득했다.[187] 러시아는 헬싱키에서 탐페레 보급고까지 총 20,000 정의 소총을 배달했다. 백군은 옛 러시아군 주둔지를 털어 소총 14,500 정, 기관총 90 정, 캐넌포 40 문, 구포 4 문을 확보했다. 일부 러시아 육군 장교들은 핀란드 적군과 백군 양쪽에 무기를 팔아넘기기도 했다.[187]

전쟁 시작 당시, 불연속적인 전선이 핀란드 남부를 서에서 동으로 가로질렀고, 북쪽은 백핀란드, 남쪽은 적핀란드로 분열되었다. 적위대가 통제하는 남부에는 핀란드의 거의 모든 대도시와 산업 중심지, 다수의 소작농을 보유한 대규모 농장들이 있었다. 백위대가 통제하는 북부는 소농 및 중농과 소작농으로 이루어진 농촌 지역이었다. 전선 너머 상대방 지역 한가운데 양군의 중심 지역이 놓여 있기도 했다. 백군 지역에는 바르카우스, 쿠오피오, 오울루, 라헤, 케미, 토르니오를 비롯한 산업 도시들이, 적군 지역에는 포르보, 키르코누미, 우시카우풍키가 있었다. 자기 통제 지역 한가운데 놓여진 상대방의 거점들을 파괴하는 것은 1918년 2월까지 적백 쌍방 모두에게 최우선 과제였다.[188]

적핀란드는 핀란드 사회주의 노동자 공화국이라고도 했으며, 1월 28일 헬싱키에서 만들어진 인민대표단이 지도부였다. 지도부는 핀란드의 사회민주주의에 바탕한 민주사회주의를 추구했으며, 오토 빌레 쿠시넨이 초안을 잡은 새 헌법은 스위스와 미국의 영향을 받았다. 정치권력은 의회에 집중되었고, 원로원은 미미한 역할을 맡았다. 헌법 초안에는 다당제, 집회, 표현, 언론의 자유, 의사 결정에 있어서의 국민투표 사용 등이 포함되었다. 노동운동계의 힘을 보장하기 위해 평민들은 "연속적 혁명"의 권리를 가졌다.[189]

사유재산권에 대한 적군의 계획은 국가 행정부 및 지자체 지방행정에 속해야 한다는 "초민주적"인 자유사회 구상과 충돌했다. 농업 분야에서는 전쟁이 시작되자마자 소작농들이 지주로부터 해방되었다. 농민들에게 각자의 농장을 꾸릴 권리는 주어지되, 나중에 국가를 사회화하는 과정에서 차차 정리할 계획을 세웠다. 그러나 1918년 적군이 내전에 패배하면서 새 헌법을 비롯한 이 모든 계획은 수포로 돌아갔다.[190]

적핀란드의 대외 정책은 볼셰비키 러시아에 의존했다. 1918년 3월 1일 핀란드-러시아 적색 조약과 평화 협정이 체결되었다. 조약 협상 과정에서 핀란드와 소련 양측은 제1차 세계 대전 당시처럼 국제공산주의의 원칙보다는 각자의 국민주의를 우선함이 밝혀졌다. 핀란드 적군은 볼셰비키와의 연합을 받아들이지 않았고, 적핀란드와 소비에트 러시아 사이의 국경 결정을 두고도 논쟁이 있었다. 양측은 영토 맞교환으로 합의를 보았다. 카렐리야 지협의 이노 요새의 포대는 러시아에게 넘어가고, 핀린드는 라플란드 북동부의 페트사모를 받았다. 그러나 1918년 3월 3일 볼셰비키가 독일 제국과 브레스트-리토프스크 조약을 체결하면서 러시아-핀란드 적색조약은 휴짓조각이 되었다.[191]

백핀란드의 정부는 제1차 페르 에빈드 스빈후부드 원로원으로, 바사로 정부 위치를 옮기면서 "바사 원로원"이라고도 불렸다. 바사는 1월 29일부터 5월 3일까지 백핀란드의 수도 대행 구실을 했다. 국내 정책에 있어 백핀란드 원로원의 기본 목적은 핀란드 우파의 정치 권력을 복원시키는 것이었다. 보수주의자들은 의회의 역할을 축소시킬 수 있는 군주제 정체를 계획했다. 일부 보수주의자들은 민주주의 자체에 반대해 왔고, 온건한 다른 보수주의자들은 1906년의 혁명적 개혁 이후 의회제 자체는 인정했다. 그러나 1917년 위기를 거치고 1918년 전쟁이 시작되고 끝나면서, 평민들의 자율권은 제대로 작동하지 않았다. 중도파 비사회주의자인 사회자유주의자들과 개량주의자들은 의회제를 제한하는 모든 시도에 반대했다. 그들은 처음에는 독일의 군사 지원도 반대했으나 전쟁이 길어지면서 입장을 바꾸었다.[193]

대외 정책 면에서 바사 원로원은 독일 제국의 군사적, 정치적 지원에 의존했다. 이는 핀란드 적위대를 물리치는 것뿐만 아니라 볼셰비키 러시아의 핀란드에 대한 영향력을 차단하고, 지정학적인 중요성을 가지며 핀-우랄어족의 거주지역인 러시아령 카렐리야를 획득하기 위함이었다. 적군 역시 백군과 마찬가지로 카렐리야에 대한 영유권을 주장했다. 백군의 만네르헤임 대장은 카렐리야 동부를 획득해야 할 필요성과 독일의 무기지원에는 찬성했지만 독일이 핀란드에 직접 개입하는 것은 반대했다. 만네르헤임은 적위대의 군사적 숙련도가 형편없음을 파악하고 있었고, 독일에서 훈련받고 귀국한 엽병대대의 군사능력을 크게 기대했다. 전직 러시아 육군 장교로서 만네르헤임은 러시아 육군의 사기가 땅을 치고 있음 역시 잘 알고 있었다. 만네르헤임은 핀란드와 러시아의 러시아 백군과도 협조했다.[194]

3. 2. 적군의 초기 공세 (1918년 2월 ~ 3월 초)

핀란드 내전 초기, 1918년 1월 28일 적군은 수도 헬싱키를 점령하고, 2월부터 3월 초까지 공세를 펼쳐 핀란드 남부를 장악하며 유리한 고지를 선점했다.[188] 전쟁 초기, 핀란드 남부를 가로지르는 불연속적인 전선을 기준으로 북쪽은 백핀란드, 남쪽은 적핀란드로 분열되었다. 적군은 핀란드의 주요 산업 중심지와 대규모 농장을 통제했지만, 백군은 소농 및 중농 중심의 농촌 지역을 통제했다.[188]적핀란드는 핀란드 사회주의 노동자 공화국이라고도 불렸으며, 헬싱키에서 결성된 인민대표단이 지도했다.[189] 이들은 스위스와 미국의 영향을 받은 헌법 초안을 통해 국민투표를 활용하는 등 민주사회주의를 추구했다.[189] 사유재산권에 대해서는 "초민주적" 자유사회 구상과 충돌했고, 소작농 해방을 통해 농업 문제를 해결하려 했다.[190] 그러나 이러한 계획은 적군의 패배로 실현되지 못했다.[190]

적핀란드는 볼셰비키 러시아에 의존적인 대외 정책을 펼쳤고, 1918년 3월 1일 핀란드-러시아 적색 조약을 체결했다.[191] 그러나 양측은 국제공산주의보다 국민주의를 우선시했고, 영토 문제로 갈등을 겪었다.[191] 결국 브레스트-리토프스크 조약으로 적색 조약은 무효화되었다.[191] 레닌의 민족자결주의 정책은 러시아의 분열을 막기 위한 것이었지만, 핀란드 노동운동계는 독립을 지지했다. 핀란드 볼셰비키들은 소수였지만 핀란드와 러시아의 합병을 주장했으나, 적군의 패배로 이 문제는 해결되었다.[192]

전쟁은 주로 철도를 따라 진행되었으며, 양측 모두 하파매키와 같은 주요 철도 교차점을 장악하려 했다.[199] 장갑열차는 이러한 철도의 중요성을 상징적으로 보여준다.[199] 적군은 초기 공세에서 유리한 위치를 점했지만, 숙련된 지휘관 부족과 낮은 훈련 수준으로 인해 전세를 역전시키지 못했다.[64] 알리 알토넨에서 에로 하팔라이넨, 이후 에이노 라흐야, 아돌프 타이미, 에베르트 엘로란타의 3인 체제로 지도부가 교체되었고, 마지막 총사령관은 쿨레르보 만네르였다.[65] 후고 살멜라와 같은 유능한 지휘관도 있었지만, 전세를 바꾸지는 못했다. 적위대는 시르얀타카 전투에서 독일군에게 승리하기도 했지만, 결국 핀란드 남부와 러시아로 후퇴했다.[65]

당시 핀란드에는 약 5만 명의 구 러시아 제국군이 주둔하고 있었지만, 이들은 전쟁에 지쳐 사기가 낮았고, 핀란드 적군에 대한 지원은 미미했다.[66] 미하일 스베츠니코프와 콘스탄틴 예레메예프 등이 적군을 지휘했지만, 많은 러시아 장교들은 만네르헤임의 백군을 지원했다.[67] 독일의 러시아 공격으로 러시아 병사 수는 급감했고, 브레스트-리토프스크 조약으로 러시아의 지원은 더욱 제한되었다.[68]

결과적으로 적위군은 초반의 기세를 이어가지 못하고 패배했다. 적위군은 훈련 부족, 지휘관 및 병사들의 낮은 사기, 그리고 군사적 숙련도 부족으로 어려움을 겪었다. 반면, 백군은 독일의 지원과 훈련된 엽병대대의 활약으로 전세를 유리하게 이끌었다.

3. 3. 백군의 반격과 독일군 개입 (1918년 3월 ~ 4월)

핀란드 내전이 "아마추어들의 전쟁"이라고 불리기도 하지만, 백군은 적군에 비해 두 가지 분명한 이점을 가지고 있었다. 하나는 만네르헤임 대장과 그의 참모진(스웨덴 의용장교 84명과 구 러시아 제국군 출신 핀란드 장교들 포함)의 지도능력이었고, 다른 하나는 강력한 정예부대 핀란드 엽병(얘캐리트) 대대원 1,900명 중 1,450명이 백군에 가담했다는 사실이었다. 엽병대대는 1915년에서 1917년 사이 독일에서 훈련을 받고 동부전선에서의 싸움으로 단련된 강병이었다. 1918년 2월 25일 대대의 주력 병력이 바사에 상륙했다.[205][69] 전장에서 엽병들은 강한 지도력을 발휘하여 백군의 평민 병사들에게 최대한의 훈련행동을 이끌어냈다.[205]

|섬네일|헬싱키에 배치된 독일 08호 기관총. 그 앞 바닥에 스몰르나 적위대 본부의 적기가 걸레짝이 되어 내팽개져 있다.]]

독일 제국은 1918년 3월 백군의 편을 들어 핀란드 내전에 참전했다. 범게르만주의 성향의 핀란드인들은 1917년 가을부터 독일이 핀란드를 러시아의 패권으로부터 해방시켜 주기를 바라고 있었다.[215] 핀란드 활동가들은 1917년 말부터 소비에트의 지배에서 핀란드를 해방시키기 위해 독일의 지원을 요청해 왔지만, 서부 전선에서 직면한 압박 때문에 독일은 소비에트 연방과의 휴전과 평화 협상을 위태롭게 하고 싶어하지 않았다.[74] 그러나 2월 10일 레프 트로츠키가 독일에서 혁명이 일어나기만 하면 모든 것이 바뀔 것이라는 희망사항으로 볼셰비키가 아쉬운 처지임에도 불구하고 협상을 엎어 버렸다. 독일 정부는 러시아가 현실을 깨닫도록 손을 봐주기로 결정했고, 공격의 구실을 찾기 위해 러시아 서쪽의 소국들에게 “도움을 요청”할 것을 요청했다. 2월 14일 베를린의 백핀란드 대표단이 그것을 받아들여 독일에 도움을 요청했다.[215][74]

독일군은 2월 28일 러시아에 대한 공격을 개시했다(주먹질 작전). 러시아군은 순식간에 무너졌고 1918년 3월 3일 볼셰비키는 브레스트-리토프스크 조약에 조인할 수밖에 없게 되었다. 이 조약에 의거해 핀란드, 발트 3국, 폴란드, 우크라이나가 러시아에서 독립하여 독일의 세력권으로 넘어갔다. 핀란드 내전은 페노스칸디아로 가는 저렴한 접근 경로를 열었고, 지정학적 지위가 바뀌면서 영국 해군 함대가 1918년 3월 9일 북극해의 소비에트 항구 무르만스크를 점령했다.[75] 1918년 3월 5일, 독일 해군전단이 올란드 제도에 상륙했다.[76]

1918년 4월 3일, 뤼디거 폰 데어 골츠 장군이 이끄는 1만 명의 발트해 사단()이 헬싱키 서쪽 한코에서 주 공격을 시작했다. 이어 4월 7일, 오토 폰 브란덴슈타인 대령의 3,000명의 브란덴슈타인 부대()가 헬싱키 동쪽 로비사를 점령했다. 더 큰 독일 부대는 한코에서 동쪽으로 진격하여 4월 12~13일에 헬싱키를 점령했고, 브란덴슈타인 부대는 4월 19일에 라흐티를 점령했다. 주요 독일 부대는 헬싱키에서 북쪽으로 진격하여 4월 21~22일에 휘빙케이와 리이힘예키를 점령했고, 이어 4월 26일에 해메엔린나를 점령했다.[76]

1918년 2월, 만네르헤임 대장은 적군의 전략적 요충지 두 곳 중 어느 쪽을 백군의 총공세 대상으로 삼아야 할지 고민했다. 한 곳은 핀란드 남서부의 주요 공업도시 탐페레이고, 다른 하나는 카렐리야의 거점도시인 비푸리였다. 비푸리를 점령하는 것이 보다 큰 이점이 있었지만, 백군의 전투기술 미숙과 비푸리와 남서부 방면의 적군이 역공을 가할 가능성을 고려하면 너무 위험했다.[210][77]

만네르헤임은 탐페레를 첫 공격 대상으로 정했다. 3월 16일 탐페레에서 북동쪽으로 65 킬로미터 떨어진 랭겔매키에 대한 공격을 개시했다. 같은 시각 백군은 북부전선과 북서전선(비풀라-쿠루-퀴뢰스코스키-수오데니에미 선)을 따라 진격을 개시했다. 많은 적위대 부대가 붕괴했고 공황상태에 빠져 궤주했다.[211][78] 탐페레 전투는 16,000 여명의 백군과 14,000 여명의 적군이 격돌하여 핀란드에서 처음으로 벌어진 대규모 시가전이었다.[212][79] 탐페레에 대한 공성은 1918년 3월 28일 부활절 전야에 개시되었다. 후일 만들어진 칼레반캉가스 묘지에는 이 날을 “피의 세족 목요일”이라고 칭하고 있다.[212][80]

백위대는 집중된 일제포격을 한 차례 가한 뒤 집과 집, 골목과 골목 하나하나를 점거해가며 진격했고, 적위대는 백군이 진격하는 만큼 후퇴했다. 4월 3일 밤저녁, 백군은 탐메르코스키 강 동안에 도달했다. 4월 4일에서 5일로 넘어가면서 적위대는 탐페레 서부를 상실했다.[212][81]

|섬네일|300px|쑥대밭이 된 탐페레 시 탐멜라 구의 모습.]]

탐페레 전투에서 수세에 몰린 적군은 의외의 높은 감투정신을 보여주었고, 만네르헤임 대장은 비푸리 지역 공격 때 사용할 예비대로 남겨 두었던 엽병연대를 탐페레에 먼저 투입할 수밖에 없었다.[213] 핀란드 내전에서 가장 치열했던 이 전투에서 백위대는 700–900 여명이 사망했고 그 중 엽병은 50명이었다. 적위대는 1,000–1,500 여명이 사망하고 11,000–12,000 여명이 포로로 잡혔다. 민간인도 71명 죽었는데 대개 포격 때문이었다. 탐페레의 동부는 거의 목조건물밖에 없었기 때문에 전투 과정에서 완전히 파괴되었다.[213][82]

탐페레에서 패배한 적위대는 서서히 동쪽으로 후퇴하기 시작했다. 독일군이 헬싱키를 포위하자 백위대는 비푸리에 공세를 집중했다. 1918년 4월 29일 비푸리는 백군에게 넘어갔다. 백군 병력은 18,500 여명이었고 적군 병력은 15,000 여명이었다. 적군 500–800 여명이 죽었고 12,000–15,000 여명이 포로로 잡혔다.[214]

1918년 4월 11일, 독일과 핀란드 적군 사이의 평화협상이 파토나자 진정한 헬싱키 전투가 시작되었다. 4월 12일 오전 5시 정각, 폰 트시르스키 여단의 독일군 2,000–3,000 여명이 헬싱키-투르쿠 철도를 통해 지원을 받으며 북서쪽에서 헬싱키를 공격했다. 독일군은 문키니에미와 파실라 사이 지역을 돌파하여 헬싱키의 중서부 지구로 진격했다. 독일 해군전단의 후고 모이러 중장이 헬싱키 항을 봉쇄하고 헬싱키 남쪽 지구에 함포 포격을 가한 뒤 카타야노카에 해병대를 상륙시켰다.[218][83]

핀란드 적위대 7,000 여명이 헬싱키를 방어했으나, 적위대의 정예 병력은 전선에서 백위대와 싸우고 있었다. 헬싱키 적위대의 주요 방어거점은 노동자회관, 철도역, "스몰나" 적위대본부(남부 에스플라나데에 소재한 구 러시아 총독 관저), 원로원-대학교 일대, 그리고 헬싱키의 구 러시아 제국군의 주둔지들이었다. 4월 12일 밤저녁이 되면 도시의 남부 대부분과 서부 전체가 독일군의 손에 떨어졌다. 독일군은 집과 집, 골목과 골목 하나하나를 점거해가며 도시를 확보했다.[219][84]

4월 13일, 독일군이 헬싱키 시장광장, "스몰나" 적위대본부, 대통령궁, 원로원-기사원 일대를 점령했다. 여기에 병력 2,000-3,000여명의 볼프 여단이 증원되어 끝이 가까워왔다. 볼프 여단은 헬싱키의 북쪽에서 동쪽 지구로 내달리면서 헤르만니, 칼리오, 쇠르내이넨 등의 노동계급 거주지역을 밀어붙였다. 독일의 대포 포격으로 헬싱키 노동자회관이 파괴되었고, 그 꼭대기에 걸려 핀란드 혁명을 상징하던 붉은 제등도 함께 날아갔다.[220][85]

헬싱키를 잃은 후, 적군 방위 사령부는 리이힘애키로 이동했는데,[86] 그곳에서는 화가이자 국회의원인 에프라임 크론크비스트가 지휘했다. 반면에, 콘라트 볼프(Konrad Wolf) 소장이 이끄는 독일군은 4월 15일 헬싱키 북쪽을 공격하여 4일 후 클라우칼라를 점령하고 거기서 해메엔린나로 계속 진격했다.[87]

1918년 4월 19일, 브란덴슈타인 부대(Detachment Brandenstein)가 라흐티(Lahti) 시를 점령했습니다. 독일군은 나스톨라(Nastola)를 거쳐 살파우스셀캐(Salpausselkä)의 무스탄칼리오(Mustankallio) 묘지를 지나 헨날라(Hennola)의 러시아 수비대를 동남동쪽에서 진격했습니다. 이 전투는 규모는 작았지만 서부와 동부 적위대의 연결을 차단한다는 전략적 중요성을 지녔습니다.[88]

스웨덴은 제1차 세계 대전과 핀란드 내전에서 중립을 선언했다. 스웨덴 국내 여론, 특히 엘리트 계층의 여론은 연합국 지지자들과 동맹국 지지자들로 나뉘었고, 그런 한편 범게르만주의가 보다 대중적이었다. 스웨덴의 자유주의-사민주의 정부는 경제의 견실성과 사회적 평온, 지정학적 평온을 유지한다는 원칙을 통해 전시정책을 실용적으로 결정했다. 이 중 경제의 견실성은 독일에 철광석과 식품을 수출함으로써 유지되었다. 그러면서도 스웨덴 정부는 장교 및 병사들이 자발적 의용군으로서 핀란드 백군을 도와 참전하는 것은 허락했는데, 혁명의 불온이 스칸디나비아로 번지는 것을 막기 위함이었다.[208][72] 햘마르 프리셀이 이끄는 병력 800–1,000여명의 "스웨덴 여단"이 탐페레를 비롯한 남부 도시지역에서 벌어진 전투들에 참여했다.[209][80]

3. 4. 내전의 종결 (1918년 4월 말 ~ 5월)

탐페레 전투에서 패배하고 독일 동해사단이 남쪽 연안을 침공할 위협이 부상하자 적군 지도부인 인민대표단은 4월 8일 헬싱키에서 동쪽의 비푸리로 옮겨갔다. 헬싱키를 잃자 에드바르드 귈링을 제외한 인민대표단 구성원들은 몽땅 4월 25일에 러시아 페트로그라드로 도망갔고, 귈링 혼자만 전사들 곁에 남았다.[230] 지도부의 도주에 적위대 병사들은 분개하고 억울해했다.[230] 4월 말, 지도부가 증발한 적위대원 수천 명이 적핀란드에서 러시아로 필사의 탈출을 감행했다. 그러나 적위대원 대부분은 백위대와 독일군에게 포위당했다. 적위대는 5월 1일에서 2일 사이에 라흐티 지역에서 항복했다.[230]

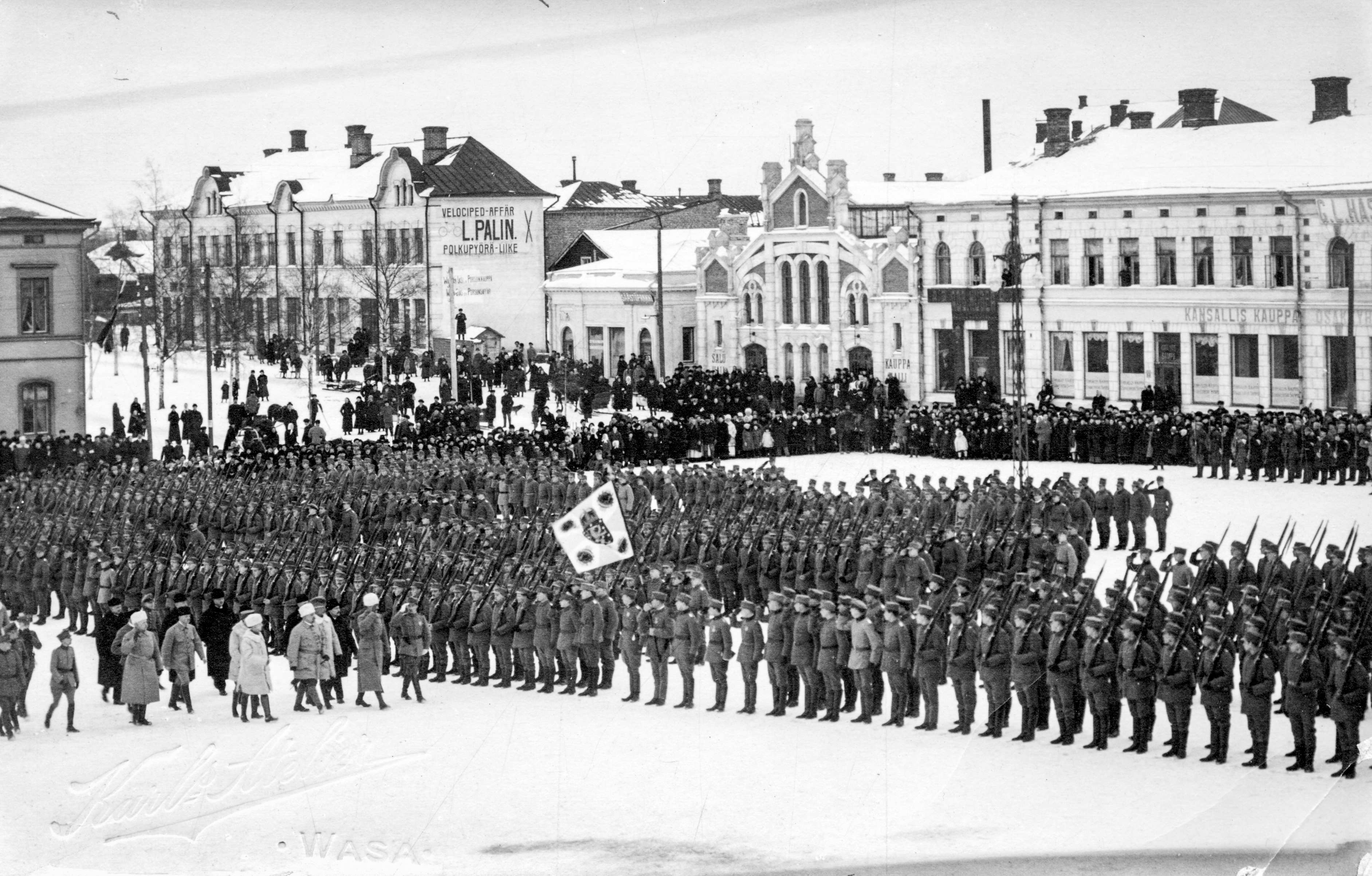

여자와 아동이 포함된 적군의 도주행렬은 혼란과 절망 그 자체였다. 적군에게는 "눈물의 길"이었고, 백군에게는 동쪽을 향해 도망치는 적의 행렬은 승리의 상징이었다. 핀란드 남동부 쿠오볼라와 콧카 사이에 소재한 적위대의 최후 거점이 5월 5일 함락되었다.[230] 1918년 내전은 5월 15일 백위대가 카렐리야 지협의 러시아 해안포대 이노 요새를 점령하면서 종결되었다. 백핀란드 수뇌부와 만네르헤임 대장은 승리를 축하하고 5월 16일 헬싱키에서 대규모 열병식을 가졌다.[230]

적위대는 분쇄되었다. 본래 평화적이었던 핀란드 노동운동계는 내전을 거치면서 소멸했고, 군사지도자들은 자살했으며 적군 성향자들 대다수가 포로수용소로 끌려갔다.[231] 5월 4일 바사의 원로원이 헬싱키로 복귀했으나 헬싱키는 독일군의 통제하에 있었다. 백핀란드는 독일 제국의 보호령이 되었고, 동해사단 사단장 뤼디거 폰 데어 골츠 대장은 "핀란드의 진짜 섭정"으로 불렸다. 백군과 적군 사이에 휴전협정이나 평화조약은 체결된 바 없으며, 핀란드 내전의 공식적 정전협정은 이루어진 바 없다.[231]

탐페레 전투에서 패배한 이후 적위대가 동쪽으로 후퇴하는 동안, 독일군이 헬싱키를 점령하자 백군은 군사적 초점을 비푸리 지역으로 이동했다. 만네르헤임 장군은 비푸리에서 복잡한 도시 전투를 피하고자 했고, 예거 부대는 도시 외곽의 적군을 제압하려 했다. 백군은 4월 20일부터 26일까지 적군의 페트로그라드 연결선을 차단하고 카렐리야 지협의 병력을 약화시켰지만, 결정적인 타격은 비푸리에서 가해졌다.[89] 4월 27일 후반, 예거 포병의 사격으로 최종 공격이 시작되었고, 적군의 방어는 점차 무너졌다. 1918년 4월 29일 새벽, 백군은 적군의 최후 저항지인 파테린매키/Patterinmäkifi(비푸리)를 점령했다. 이 전투에서 백군 400명이 사망했고, 적군 500~600명이 사망했으며, 1만 2,000~1만 5,000명이 포로로 잡혔다.[89]

4. 내전의 결과

핀란드 내전은 핀란드에 큰 재앙을 안겨주었다. 전체 인구의 1.2%에 해당하는 약 36,000명이 사망했으며,[105] 15,000여 명의 아이들이 전쟁고아가 되었다.[232] 사망자 대부분은 전투 중 사망(백위대 3,414명, 적위대 5,199명)보다는[100] 학살, 처형(백위대 1,424명, 적위대 7,370명), 포로수용소에서의 사망(백위대 4명, 적위대 11,652명) 등 전쟁터 밖에서 발생했다.[100] 많은 적군 성향의 핀란드인들은 전쟁 직후 러시아로 도피했다.[232]

| 핀란드 내전 사망자 통계 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 사망원인 | 적군 | 백군 | 그외 | 총계 |

| 작전 중 사망 | 5,199 | 3,414 | 790 | 9,403 |

| 학살 또는 피살 | 7,370 | 1,424 | 926 | 9,720 |

| 포로수용소에서 사망 | 11,652 | 4 | 1,790 | 13,446 |

| 수용소에서 석방된 뒤 사망 | 607 | – | 6 | 613 |

| 실종 | 1,767 | 46 | 380 | 2,193 |

| 그 외 이유 | 443 | 291 | 531 | 1,265 |

| 총계 | 27,038 | 5,179 | 4,423 | 36,640 |

| 출처: [http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2 핀란드 국립문서보관소] | ||||

전쟁의 참혹한 경험은 핀란드 사회의 분열을 심화시켰다. 중도 성향의 핀란드인들 사이에서는 스스로를 "두 국가의 시민"이라 칭할 정도로 사회적 갈등이 깊어졌다.[232] 내전은 정치권력의 우경화를 불러왔고, 보수주의자들은 군주제 도입을, 자유주의자들은 민주 공화국 수립을 주장하며 정부 체제를 둘러싼 논쟁을 야기했다.[109]

핀란드 노동 운동계는 중도 사민주의자, 좌파 사회주의자, 그리고 러시아로 건너간 공산주의자들로 분열되었다. 핀란드 사회민주당은 의회 정치에 전념하고 볼셰비즘을 배격했으나,[234] 러시아로 도피한 적핀란드 지도자들은 핀란드 공산당을 창당하여 혁명적 볼셰비즘에 충성을 맹세했다.[110]

1918년 5월, 보수주의자-왕당파가 주도한 유호 쿠스티 파시키비 원로원이 수립되었고, 적군에 연루된 의원들은 모두 퇴임당했다. 남은 좌파 의원은 사회민주당 의원 3명뿐이었고, 이는 "잔부회의"라고 불렸다.[235]

경제 상황은 1925년이 되어서야 내전 이전 수준으로 회복될 정도로 악화되었다.[117] 가장 심각한 문제는 식량 부족이었으며, 남부 핀란드는 기아에 직면했다. 핀란드는 벨기에 구호위원회의 미국인 위원장 허버트 후버에게 도움을 요청했고, 후버의 노력으로 식량 수입이 재개될 수 있었다.[237]

백군과 독일군은 8만여 명의 적군 포로를 붙잡았고, 이들을 수오메늘리나, 라흐티, 리히매키, 탐미사리 등지에 설치된 포로수용소에 수감했다.

5. 전후 핀란드 사회와 민족 통합

1917년 3월 15일 핀란드의 운명이 페테로그라드에서 결정되었듯이, 1918년 11월 11일에는 베를린에서 핀란드의 미래가 결정되었다.[241] 제1차 세계 대전 종전을 위한 독일의 항복은 식량 부족, 전쟁 피로, 서부전선 전투에서의 패배로 인한 독일 혁명으로 이어졌다.[118] 뤼디거 폰 데어 골츠 백작과 그의 부대는 1918년 12월 16일 헬싱키를 떠났고, 아직 왕위에 오르지 않은 헤센의 프리드리히 카를 공자는 4일 후 왕위를 포기했다.[241][118] 핀란드의 지위는 독일 제국의 보호령인 군주국에서 독립된 민주공화국으로 전환되었다.[241] 1919년 7월 17일, 핀란드 헌법이 발효되면서 시민 사회와 정부 체제가 근대화되었다.[241]

1918년 12월 17일에서 28일에 걸쳐 핀란드 역사상 최초의 지방선거가 보통선거권으로 실시되었고, 1919년 3월 3일 내전 이후 첫 의회 선거가 치러졌다.[242][119] 미국과 영국은 1919년 5월 6일과 7일 사이 핀란드의 주권을 인정했다.[242][119] 서방 열강은 유럽에 혁명이 확산되는 것을 막기 위해 신생 국가들에게 민주공화국 체제를 요구했다.[242] 1920년 10월 14일, 핀란드와 러시아 사이에 타르투 조약이 체결되어 양국 간의 정치적 관계를 안정시키고 국경선을 확정했다. 국경선은 구 핀란드 대공국의 국경선을 그대로 유지하기로 했다.[242][119]

사회자유주의 지도자이자 1919년 7월 핀란드 초대 대통령으로 선출된 카를로 유호 스톨베리는 1918년 4월 "이 나라의 삶과 발전을 우리가 1906년에 이미 이룩했던 그 수준으로, 전쟁의 참상이 우리에게서 앗아갔던 그 때로 되돌리는 것이 시급하다."라고 썼다.[244][120] 새로이 개편된 사회민주당의 지도자이자 훗날(1926년 12월) 총리가 되는 배이뇌 탄네르의 동지였던 중도 사민주의자 배이뇌 보이온마는 1919년 "아직도 이 국민의 미래에 대한 믿음을 가지고 있는 이라면 굳세기 그지없는 신념의 소유자일 것이다. 이 신생 독립국은 전쟁으로 거의 모든 것을 잃었다…."라고 개탄했다.[244][120]

중앙당의 산테리 알키오는 중도정치를 지지했다. 그의 당원 동지 퀴외스티 칼리오는 1918년 5월 5일 〈니발라 연설〉에서 "우리는 적과 백으로 나뉘지 않은 핀인의 국민국가를 재건해야 합니다. … 우리는 민주적 핀란드 공화국을 확립시켜야 하며, 그 핀란드에서는 모든 핀인이 자신이 참된 시민이고 이 사회의 구성원이라고 생각할 수 있게끔 해야 합니다."라고 강조했다.[245][121] 국민연합당의 라우리 잉그만은 1918년 봄에 "지금으로서 정치의 추가 오른쪽으로 쏠린 것은 우리에게 도움이 되지 않는다. 그저 사회주의에 대한 이 나라의 지지를 강화시켜줄 뿐이다."라고 썼으며, 핀란드의 중도보수들 다수는 결국 잉그만의 생각에 동의하게 되었다.[245][121]

핀란드에 새로이 형성된 타협은 핀란드의 의회민주주의를 더욱 안정화시키고 폭넓게 만들었다. 이러한 타협은 1918년 내전에서 적군이 패배했고, 그렇다고 백군의 정치적 목적을 이루지도 못했기 때문에 가능했다.[246][122] 독일과 러시아 외세가 핀란드를 떠나자 적핀란드와 백핀란드의 전투적 분파들은 뒷배를 잃게 된 반면, 핀인들 사이에는 1918년 이전의 문화적 국민적 통합과 페노마니아의 유산이 깊게 각인되었다.[246][122]

제1차 세계 대전 이후 독일과 러시아가 모두 약해진 것은 핀란드의 평화에 더욱 기여함으로써 핀란드의 국내정치와 사회 안정이 가능할 수 있었다. 화해는 느리고 고통스러웠지만 꾸준히 진행되어 국민통합을 이루었다.[247][123] 1917년에서 1919년까지의 권력공백과 공위기는 핀란드에 대타협이라는 길을 열었다. 1919년에서 1991년까지 핀인들의 민주주의와 주권은 극우와 극좌의 도전, 제2차 세계 대전의 위기, 냉전 때 소련의 압력을 모두 이겨내고 끄떡없이 유지되었다.[247][123]

6. 결론

참조

[1]

논문

Including conspirative co-operation between Germany and Russian Bolsheviks 1914–1918

1996-00-00

[2]

논문

1991-00-00

[3]

논문

1993-00-00

[4]

논문

2010-00-00

[5]

웹사이트

https://web.archive.[...]

2004-03-10

[6]

웹사이트

Vuoden 1918 sodan eri nimet

https://perinne.fi/l[...]

2023-03-05

[7]

웹사이트

Vapaussota

https://webpages.tun[...]

2023-03-05

[8]

학술지

Pax Russica

2008-00-00

[9]

논문

1980-00-00

[10]

논문

1997-00-00

[11]

논문

1988-00-00

[12]

논문

1988-00-00

[13]

논문

1987-00-00

[14]

논문

1980-00-00

[15]

논문

1992-00-00

[16]

논문

1995-00-00

[17]

논문

1987-00-00

[18]

논문

1987-00-00

[19]

논문

1980-00-00

[20]

논문

1980-00-00

[21]

논문

1980-00-00

[22]

논문

1988-00-00

[23]

논문

1980-00-00

[24]

논문

1995-00-00

[25]

논문

1980-00-00

[26]

논문

1980-00-00

[27]

논문

1980-00-00

[28]

논문

1992-00-00

[29]

논문

1934-00-00

[30]

논문

1980-00-00

[31]

논문

1980-00-00

[32]

논문

1980-00-00

[33]

논문

1992-00-00

[34]

논문

1980-00-00

[35]

논문

1980-00-00

[36]

논문

[37]

문서

[38]

문서

[39]

논문

[40]

문서

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

문서

[45]

문서

[46]

문서

[47]

문서

[48]

논문

[49]

논문

[50]

문서

[51]

문서

[52]

논문

[53]

문서

[54]

논문

[55]

문서

[56]

논문

[57]

문서

[58]

웹사이트

The history of the Finnish Air Force

https://ilmavoimat.f[...]

2023-03-04

[59]

간행물

The Finnish Air Force

https://www.jstor.or[...]

2023-03-04

[60]

문서

[61]

논문

[62]

논문

[63]

논문

[64]

논문

[65]

문서

[66]

논문

[67]

문서

[68]

문서

[69]

논문

[70]

논문

[71]

논문

Ostrobothnia 경제의 쇠퇴

1980-1995

[72]

논문

스웨덴식 게르마니즘과 "대스웨덴"

1997-2014

[73]

논문

1917년 알란드 제도의 스웨덴 편입 선언과 스웨덴-핀란드 분쟁

1981-2014

[74]

논문

1917년 3월 7일 독일-핀란드 불리한 협정 체결

1991-2016

[75]

논문

1916년 무르만스크-페트로그라드 키로프 철도 배치

1981-2016

[76]

논문

1993

[77]

논문

1993

[78]

논문

1993-1995

[79]

웹사이트

YLE: 핀란드인들이 도시에서 전쟁의 흔적을 묘사하다 – 사진과 이야기 보기

https://yle.fi/uutis[...]

[80]

논문

2021

[81]

논문

1981-2014

[82]

논문

1981-2014

[83]

논문

1981-2013

[84]

논문

1981-2013

[85]

논문

1981-2013

[86]

논문

1986

[87]

논문

2014

[88]

논문

1981-2006

[89]

논문

1980-2014

[90]

뉴스

1918년 2월 21일 바르카우데에서의 내전 참혹한 처형

https://yle.fi/a/3-1[...]

Yle Uutiset

2018-02-21

[91]

논문

1980-2014

[92]

논문

2006-2014

[93]

논문

2006-2014

[94]

논문

2013

[95]

논문

1966-2014

[96]

논문

1967-2017

[97]

논문

1966-2016

[98]

논문

1992

[99]

논문

1992-2016

[100]

웹사이트

1918년 전쟁 사망자 사망 원인 및 당사자별 통계

http://vesta.narc.fi[...]

[101]

논문

1971-2014

[102]

웹사이트

YLE: 2,500명의 알 수 없는 핀란드인 유해가 100년 이상 집단 무덤에 안치되어 있다 – 이제 그들에 대해 알려진 것

https://yle.fi/uutis[...]

[103]

논문

1971-2014

[104]

논문

1973-2014

[105]

논문

1981-2014

[106]

논문

Public memory, National Heritage, and memorialization of the 1918 Finnish Civil War

https://www.research[...]

Routledge Taylor & Francis Group

[107]

웹사이트

Murhayritys joka jäi tekemättä

http://www.mikkoporv[...]

2023-10-30

[108]

웹사이트

Mannerheimin murhayrityksen jälkinäytös käytiin Vallilassa

https://walkhelsinki[...]

[109]

서적

1998

[109]

서적

2009

[110]

서적

1973

[110]

서적

1981

[110]

서적

1992

[110]

서적

2014

[111]

서적

1970

[112]

서적

1970

[113]

서적

1970

[114]

서적

1970

[115]

문서

1977, 1981, 1991, 1992, 1998, 1999, 2007, 2008, 2014, 2016

[116]

문서

1977, 1991, 1992, 1998, 2007, 2016

[117]

문서

1992, 1992, 1995, 2008, 2014

[118]

문서

1981, 1992, 2014, 2016

[119]

문서

1992, 1995, 2008, 2010

[120]

서적

1995

[121]

문서

1986, 1986, 1995, 1998, 2016

[122]

문서

1981, 1992, 1995, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2014

[123]

문서

1992, 1995, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2014

[124]

서적

2015

[125]

뉴스

Pääkirjoitus: Kansalaissota on arka muistettava

https://www.is.fi/pa[...]

[126]

뉴스

Punaisten ja valkoisten perintöä vaalitaan yhä – Suomalaiset lähettivät yli 400 muistoa vuoden 1918 sisällissodasta

https://yle.fi/uutis[...]

[127]

서적

2009, 2014

[128]

문서

2007, 2009, 2014, 2017

[129]

문서

2007, 2009, 2014, 2017

[130]

문서

2007, 2009, 2014, 2017

[131]

웹사이트

1918

https://www.filmaffi[...]

2020-05-05

[132]

웹사이트

Raja 1918-elokuva eurooppalaisilla elokuvafestivaaleilla

http://www.finland.o[...]

Embassy of Finland, Kiev

2010-06-08

[133]

웹사이트

Lehti: Käsky-elokuvassa miesten välistä seksiä

http://www.mtv3.fi/v[...]

2008-08-13

[134]

서적

2020

[135]

웹사이트

Dead or Alive 1918 AKA Taistelu Näsilinnasta 1918 AKA The Battle of Näsilinna 1918 (2012)

http://www.dvdcompar[...]

2019-10-24

[136]

서적

1997

[137]

웹사이트

All Bridges Burning

https://www.wargamer[...]

2020-11-15

[138]

문서

1991, 1993, 1993, 1981

[139]

서적

1993

[140]

서적

2010

[141]

논문

2014

[142]

논문

2014

[143]

논문

2014

[144]

논문

2012

[145]

논문

2012

[146]

논문

2014

[147]

논문

2014

[148]

문서

2014

[149]

문서

2008

[150]

문서

2014

[151]

문서

2014

[152]

논문

2008

[153]

문서

2014

[154]

논문

2007

[155]

논문

2014

[156]

논문

2007

[157]

문서

2003

[158]

논문

2014

[159]

논문

2006

[160]

논문

2008

[161]

논문

1995

[162]

논문

1995

[163]

논문

1992

[164]

논문

2014

[165]

논문

2014

[166]

논문

2014

[167]

논문

2014

[168]

문서

2014

[169]

문서

2009

[170]

논문

1992

[171]

논문

2014

[172]

논문

2014

[173]

문서

1993

[174]

논문

2014

[175]

논문

2014

[176]

서적

10월 반란 시작 시점에 러시아 임시정부의 권위를 거부한 최초의 러시아 지역위원회는 핀란드에 소재했다. 1918년 1월 27일 레닌은 볼셰비키 에이노 라흐야에게 “아니오 라흐야 동무. 이번에는 이기지 못할 거요. 왜냐하면 그대가 핀란드 사회민주당의 핀란드인들에 대한 권한을 가졌으니”라고 핀란드 사회주의자들에 대한 염세적인 단평을 남겼다.

1980

[177]

서적

1993a

[177]

서적

1993b

[177]

서적

2007

[178]

서적

1980

[178]

서적

1981a

[178]

서적

1988

[179]

서적

1992

[179]

서적

1995

[180]

서적

1992

[181]

서적

1914년에서 1916년 사이에 일부 활동가들은 독일계나 스웨덴계 왕족을 초빙해 핀란드 대공국의 군주로 옹립할 계획도 꾸몄었다. 1914년까지 핀란드는 러시아에 가공된 목재와 금속을, 서유럽에 제재와 목공제품을 수출했다. 1차대전으로 인해 서유럽으로의 수출이 끊기자 대부분의 흑자를 러시아와의 전시무역을 통해 벌어들이게 된다. 1917년 이후 러시아가 망하면서 그 수출길도 막혔고, 핀란드는 1919년에야 1차대전 이후 공산품 수요가 높아진 서유럽 시장에 끼어들 수 있었다.

1988

[181]

서적

1995

[181]

서적

1997

[181]

서적

2007

[181]

서적

2008a

[181]

서적

2010

[181]

서적

2010

[181]

서적

2014

[181]

서적

2014

[181]

서적

2014

[181]

서적

2014

[182]

서적

스빈후부드의 최초 구상은 원로원이 핀란드 독립 과정을 지휘하고([[섭정]]의 존재 필요), 독일의 압력이 없으면 비사회주의 핀란드를 가만히 놔둘 리 없는 볼셰비키와는 절대 대화하지 않는다는 것이었다. 사회주의자들의 구상은 의회가 핀란드 독립 과정을 지휘하고 [[러시아 대륙회의]]의 다른 정당이 아닌 볼셰비키(당시만 해도 약했던)와 협상을 하여 보다 쉽게 독립을 얻겠다는 것이었다,

1980

[182]

서적

1992

[182]

서적

1993c

[182]

서적

1995

[182]

서적

2014

[182]

서적

2014

[183]

서적

볼셰비키 [[인민위원평의회]]는 핀란드 독립승인을 1918년 1월 4일 비준했다.

1980

[183]

서적

1992

[184]

서적

1980

[184]

서적

1992

[184]

서적

1992

[185]

서적

1980

[185]

서적

1981a

[185]

서적

1993c

[185]

서적

2009a

[185]

서적

2014

[185]

서적

2014

[186]

서적

1980

[186]

서적

1992

[186]

서적

1993b

[186]

서적

1993c

[186]

서적

2004b

[186]

서적

2014

[187]

서적

1980

[187]

서적

1981a

[187]

서적

1992

[187]

서적

1993b

[187]

서적

1993c

[187]

서적

2014

[188]

서적

1992

[189]

서적

사회주의자들의 “이념의 아버지” [[카를 카우츠키]]는 핀란드 적색혁명을 인정하지 않았다. 레닌의 정적이었던 카우츠키는 개량주의 노선을 지지했다.

1986

[189]

서적

1992

[189]

서적

1993

[189]

서적

1999

[189]

서적

2009a

[189]

서적

2011

[189]

서적

2014

[190]

서적

1986

[190]

서적

1993

[190]

서적

1999

[190]

서적

2009a

[191]

서적

1981

[191]

서적

1992

[191]

서적

1995

[192]

서적

1981

[192]

서적

1992

[192]

서적

1992

[192]

서적

1993c

[192]

서적

1995

[192]

서적

2007

[193]

서적

1981

[193]

서적

1998

[193]

서적

2009

[194]

서적

러시아 제정이 무너지고 볼셰비키가 10월 반란을 일으키며 핀란드에서 게르만주의가 발흥하는 상황에서 만네르헤임은 말썽의 소지가 있는 입장을 취하고 있었다. 그는 핀란드 적위대, 러시아 붉은 군대, 독일 제국에 모두 반대했으며, 핀란드의 독립을 지지하지 않는 러시아 백군 역시 신뢰하지 않았다.

1989

[194]

서적

1992

[194]

서적

1995

[194]

서적

1997

[194]

서적

2000

[194]

서적

2004b

[194]

서적

2012

[194]

서적

2014

[195]

서적

1993

[196]

서적

백군을 지지한 일부 여성들이 여성 백위대를 만들어 줄 것을 요구하기도 했다. 만네르헤임은 그 계획을 유보시켰으나 미혼 여성들은 전사로 나서기도 했다.

1981a

[196]

서적

1993

[196]

서적

1993b

[196]

서적

1995

[196]

서적

1998

[196]

서적

2014

[196]

서적

2014

[197]

서적

2010

[198]

서적

2006

[199]

서적

1981a

[199]

서적

1993a

[199]

서적

1995

[199]

서적

2014

[200]

서적

1981a

[200]

서적

1981

[200]

서적

2014

[201]

서적

1981

[201]

서적

1981b

[201]

서적

1991

[202]

서적

1981a

[202]

서적

1981

[202]

서적

1992

[202]

서적

1995

[202]

서적

2004b

[202]

서적

2009b

[202]

서적

2014

[203]

서적

만네르헤임은 자신에게 협조한 러시아 장교들의 개인적 자유를 약속했으나, 백군에 반대한 장교들은 대부분 처형당했다. 탐페레 전투의 참패 이후에는 핀란드 적군도 적군 성향의 러시아 육군 장교들을 처형했다.

1981a

[203]

서적

1981

[203]

서적

1992

[203]

서적

1995

[203]

서적

2004b

[203]

서적

2008a

[203]

서적

2009b

[203]

서적

2010

[203]

서적

2014

[204]

서적

러시아 볼셰비키들은 핀란드 백군이 핀란드의 러시아군 주둔지를 공격한 뒤에 핀란드 백군에 대한 전쟁을 선언한다.

1981

[204]

서적

1993c

[204]

서적

1995

[204]

서적

2000

[205]

서적

1981

[205]

서적

2006

[205]

서적

2009

[205]

서적

2014

[206]

서적

1980

[206]

서적

1988

[206]

서적

1993

[206]

서적

1993b

[206]

서적

1995

[206]

서적

2007

[206]

서적

2009

[207]

서적

포흐얀마는 산업기반이 약한 상황에서 스웨덴으로 [[타르]] 가공품과 곡물을 수출하여 먹고살았는데 그 수출이 끝난 뒤 경제가 악화되었다. 이는 정치적 종교적 보수주의를 불러왔고, 인구가 빠르게 불어나면서 미국으로 이민가는 사람들도 늘었다.

1980

[207]

서적

1988

[207]

서적

1993

[207]

서적

1993b

[207]

서적

1995

[208]

서적

스웨덴의 게르만주의는 "대스웨덴주의" 개념이 포함되어 있으며, 이 개념에 따르면 핀란드 영토도 스웨덴이 취해야 할 대상이었다,

1997

[208]

서적

2003

[208]

서적

2014

[209]

서적

1917년 12월 31일 올란드인들은 자신들이 스웨덴 왕국에 속한다고 선포했는데, 그 찬성률은 57%였다. 올란드에 대한 영유권 문제는 1차대전 이후 스웨덴과 핀란드 사이의 영토문제로 비화했다.

1981

[209]

서적

1992

[209]

서적

1997

[209]

서적

2003

[209]

서적

2009b

[209]

서적

2014

[210]

서적

1993

[211]

논문

[212]

논문

[213]

논문

[214]

논문

[215]

논문

[216]

논문

[217]

논문

[218]

논문

[219]

논문

[220]

논문

[221]

논문

[222]

논문

[223]

논문

[224]

논문

[225]

논문

[226]

논문

[227]

논문

[228]

논문

[229]

논문

[230]

논문

[231]

논문

[232]

논문

http://vesta.narc.fi[...]

2017-10-20

[233]

논문

[234]

논문

[235]

논문

[236]

논문

[237]

논문

[238]

논문

[239]

논문

[240]

논문

[241]

논문

[242]

논문

[243]

웹인용

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry

http://www.vapaussod[...]

2016-06-17

[244]

논문

[245]

논문

[246]

논문

[247]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com