혹개복치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

혹개복치는 Mola속에 속하는 어종으로, 다른 개복치에 비해 몸에 혹 모양의 돌기가 있는 것이 특징이다. 최대 3.3m까지 자라며, 2021년에는 2,744kg의 개체가 발견되어 세계에서 가장 무거운 경골어류로 기네스 세계 기록에 등재되었다. 태평양과 대서양 남부의 온대 해역에 주로 서식하며, 해파리를 주로 먹고, 상어와 범고래가 천적이다. 관광 산업에서 경제적 가치를 가지며, 일부 지역에서는 어업 대상이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1883년 기재된 물고기 - 쿠이우이

쿠이우이는 네바다주 피라미드 호에만 서식하는 하천 회유성 어류로, 산란을 위해 트럭키 강으로 이동하며, 피라미드 호의 수질 개선과 트럭키 강 수온 변화 분석을 통해 개체 수 보존 노력이 이루어지고, 피라미드 호 파이우트 부족에게 문화적으로 중요한 어종이다. - 복어목 - 검복

검복은 동해와 동중국해에 서식하며 몸길이 약 40cm의 복어로, 맹독을 가진 간과 난소와 달리 근육은 식용 가능하며 참복보다 감칠맛이 뛰어나 인기가 높지만 현재 양식은 이루어지지 않고 있다. - 복어목 - 옛개복치

옛개복치는 신생대 에오세에 북극해나 대서양에 살았던 멸종된 어종으로, 현생 개복치보다 가슴지느러미가 위로 솟고 몸 색깔이 푸르며 고대 해파리와 작은 물고기를 먹었을 것으로 추정된다. - 개복치과 - 남방개복치

남방개복치는 최대 3.3m까지 성장하는 대형 어류이며, 평평하고 둥근 몸에 큰 지느러미와 앵무새 부리 모양의 이빨을 가지고, 갈색 또는 회색 피부를 지닌다. - 개복치과 - 개복치속

개복치속은 맷돌을 뜻하는 라틴어 속명 'Mola'에서 유래되었으며 개복치, 꼬리 개복치, 남방개복치 3종이 현존하는 개복치과의 어류 속으로, 특히 개복치는 전 세계 온·열대 해역에 분포하며 큰 크기와 독특한 생태로 주목받는다.

| 혹개복치 |

|---|

2. 분류

혹개복치(''Mola alexandrini'')는 복어목 개복치과 개복치속( ''Mola'' )에 속하는 어류이다. 과거에는 개복치속에 2종만 있는 것으로 알려졌으나, 연구를 통해 분류가 재정립되었다.[41][6][40]

현재 개복치속( ''Mola'' )은 다음 3종으로 분류된다.[11]

- 개복치 (''Mola mola'')

- 혹개복치 (''Mola alexandrini'') - 과거 남방개복치(''Mola ramsayi'' (Giglioli 1883))로 알려졌던 종을 포함하며, ''Mola alexandrini''가 선행 동의어이다.[6]

- ''Mola tecta''

혹개복치는 남방개복치 또는 남방선피쉬라고도 불리며, 주로 바다의 표해수층에서 발견되지만 심해에서도 관찰된다.[12][13] 학명 ''Mola alexandrini''는 볼로냐 대학교 교수였던 안토니오 알레산드리니를 기리기 위해 명명되었다.[14] 2020년에는 DNA 분석을 통해 이 종의 유생 형태가 처음으로 확인되었다.[7][8][9][10]

2. 1. 분류사

혹개복치(''Mola alexandrini'')의 학명은 카밀로 란차니(Camillo Ranzani)가 동시대 인물인 볼로냐 대학교의 비교 해부학 및 수의학 교수 안토니오 알레산드리니(Antonio Alessandrini)를 기리기 위해 명명했다.[14]과거 개복치속(''Mola'')은 형태에 따라 개복치(''Mola mola'')와 남반구에 주로 서식하는 남방개복치(''Mola ramsayi'') 2종으로 구성된다고 여겨졌다.[41]

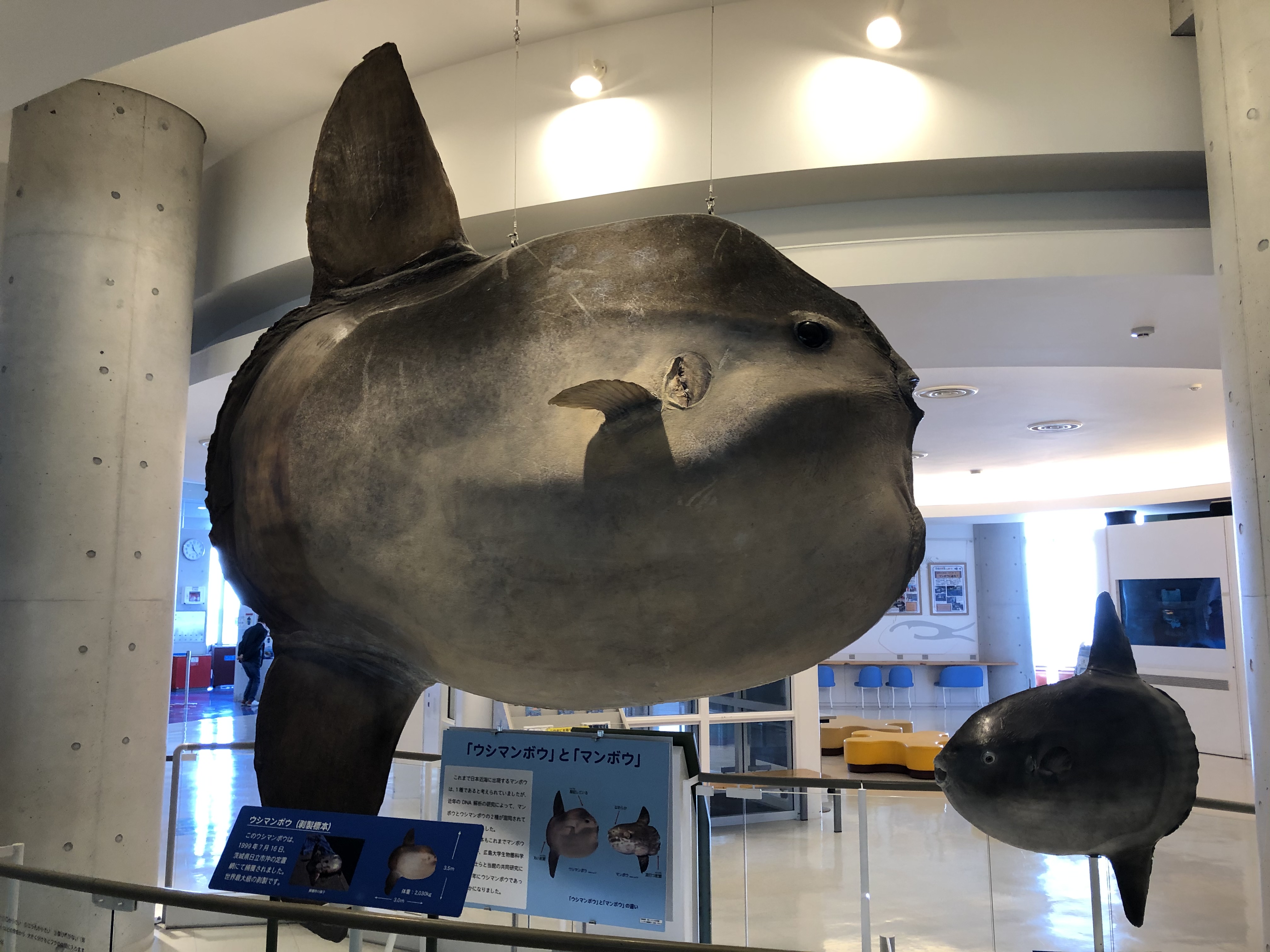

그러나 2009년, 일본 근해 표본을 포함한 전 세계 개복치속 표본 122마리의 미토콘드리아 DNA D-loop 영역에 대한 분자 계통 분석 결과, 개복치속이 최소 3종으로 나뉜다는 분석 결과가 나왔다. 이 연구에서 혹개복치는 'Group A' (''Mola'' sp. A)로 잠정 분류되었으며[40], 일본 근해에서는 주로 'Group B' (''Mola'' sp. B)가 발견되지만 'Group A' 개체도 포획된 바 있다.[40][41] 당시에는 분자 계통 분석 결과와 표본의 형태 비교가 병행되지 않아 ''Mola'' sp. A에 해당하는 정확한 학명은 불명확했다.[41] 2010년에는 ''Mola'' sp. A의 표준 일본명으로 ウシマンボウ|우시만보우일본어가 제안되었다.[41]

2017년, 문헌 및 모식 표본 조사, 그리고 역사적 및 최신 형태학적 데이터 분석을 통해 ''Mola'' sp. A가 ''Mola alexandrini''와 동일하며, 기존에 알려졌던 ''Mola ramsayi'' (Giglioli 1883)는 더 먼저 기재된 ''Mola alexandrini''의 선행 동의어이자 시노님이라는 것이 밝혀졌다.[6][35] 이에 따라 혹개복치의 학명은 ''Mola alexandrini''로 정리되었다.

이러한 연구 결과를 바탕으로 현재 개복치속(''Mola'')은 개복치(''Mola mola''), 혹개복치(''Mola alexandrini''), ''Mola tecta''의 3종으로 구성된다.[11] 혹개복치는 남방개복치 또는 남방선피쉬라고도 불리며, 일반적으로 광합성이 일어날 만큼 충분한 빛이 투과하는 바다의 표해수층에서 발견되지만, 최근 연구에 따르면 심해에서도 더 흔하게 발견될 수 있다.[12][13]

2020년 7월, 호주와 뉴질랜드 과학팀은 이러한 분류학적 정리에 기반하여 혹개복치의 유생 형태를 처음으로 발견했으며, 이는 DNA 분석을 통해 확인되었다.[7][8][9][10]

3. 특징

혹개복치는 '''소개복치'''라는 이름으로도 불린다. 먹이로는 주로 멸치, 청어, 정어리와 같은 작은 물고기나 해파리 등을 잡아먹는 육식성 어류이다.

겉모습으로는 암수를 구별할 수 없으나, 몸 내부의 생식선 모양에서 차이가 나타난다. 암컷은 하나의 둥근 난소를 가지는 반면, 수컷은 길쭉한 막대 모양의 고환 한 쌍을 가진다.[6]

3. 1. 형태

혹개복치는 다른 개복치와 달리 몸에 혹 모양의 돌기를 가지고 있어 이러한 이름이 붙었으며, 소개복치라고도 불린다. 몸은 전체적으로 회색이나 갈색을 띠며 옅은 반점이 있고, 죽으면 비늘이 흰색으로 변한다.[17] 몸은 평평하고 둥글며 옆으로 납작하게 압축된 형태이다.[6] 피부는 거친 소골과 가죽 같은 질감을 가지며[17], 작은 직사각형 비늘로 덮여 있다. 피부 아래에는 촉감이 부드러운 두꺼운 흰색의 젤라틴 층이 있다.[6]

머리 부분과 턱 부분이 솟아 있으며[35], 비교적 작은 입을 가지고 있다. 이빨은 앵무새의 부리처럼 하나로 합쳐진 모양이다. 눈은 비교적 작다. 모든 지느러미는 가시가 없고 삼각형 모양이다. 가슴 지느러미는 작고 둥글며 몸 옆면 중간의 얕은 홈에 위치한다. 등지느러미와 뒷지느러미는 몸 뒤쪽 양편에 크게 자리 잡고 있으며, 이 큰 지느러미들을 좌우로 흔들어 헤엄친다.[6] 꼬리지느러미는 둥근 형태이며, 후연부에 울퉁불퉁한 요철이 없다.[39] 아가미 구멍은 작고, 부드러운 아가미 막과 아가미 갈퀴로 덮여 있으며, 이는 피하 젤라틴 층 아래에 있다. 측선에는 작고 둥근 흰색 이석이 있다.[6]

혹개복치는 미골뼈, 갈비뼈, 골반 지느러미가 없으며, 척추뼈가 융합되어 있어 중앙의 등지느러미와 뒷지느러미만으로 추진력을 얻는다.[18][6]

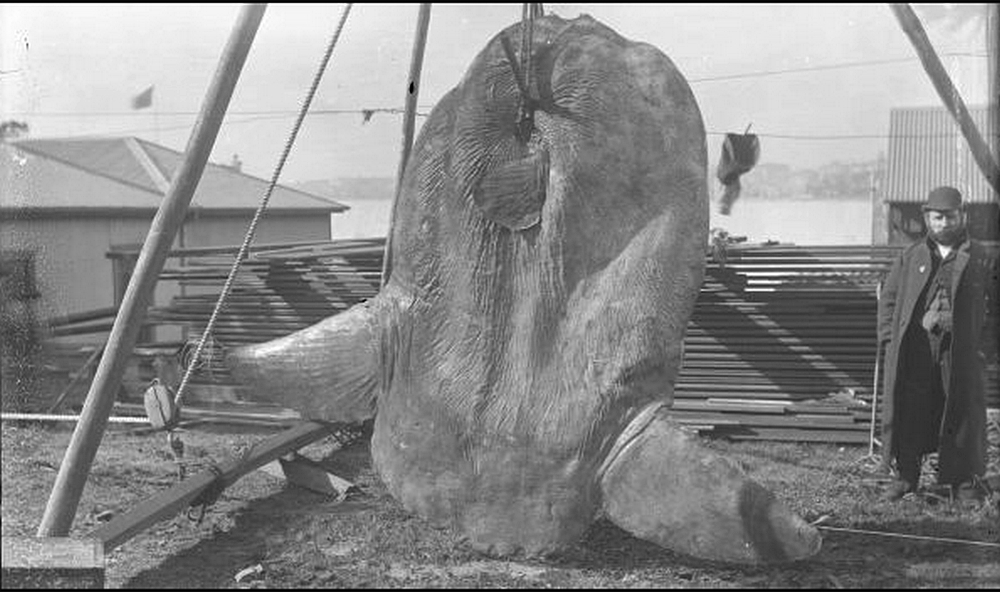

최대 몸길이 3.3m, 최대 무게 2700kg 이상에 달할 수 있어, 현존하는 경골어류 중 가장 무거운 종으로 알려져 있다.[15][16] 공식적으로 기록된 가장 큰 개체는 2021년 12월 아조레스 제도 파이알 섬 해안에서 발견된 것으로, 전체 길이 325cm, 전체 높이 359cm, 무게 2744kg에 달했다.[23][38] 이는 1996년 일본 가모가와에서 잡힌 이전 최대 기록 개체(길이 272cm, 무게 2300kg)보다 약 444kg 더 무거운 것이다.[24][35] 혹개복치의 체고(몸 높이)는 일반적으로 전체 몸길이의 56~63% 정도이다.[36]

혹개복치는 머리와 턱의 돌기, 직사각형 몸 비늘, 둥근 꼬리지느러미 등의 특징으로 다른 개복치류와 구별된다.[22] 특히 ''개복치''(Mola mola)와 비교했을 때, 혹개복치는 몸의 작은 뼈조각(ossicle) 수가 더 적고, 꼬리지느러미 기저부에 수직 띠 형태의 소골이 없으며, 꼬리지느러미 뒷부분 가장자리가 매끈하다는 점에서 차이가 있다.[4][39]

성별에 따른 겉모습의 차이는 없으나, 내부 생식 기관의 형태는 다르다. 암컷은 하나의 둥근 난소를 가지고 있고, 수컷은 한 쌍의 길쭉한 막대 모양 고환을 가진다.[6]

3. 2. 다른 종과의 구별

''혹개복치''(''Mola alexandrini'')는 머리 부분과 턱 부분의 융기(머리 돌기, 턱 돌기), 직사각형 몸 비늘, 둥근 꼬리지느러미 등 독특한 특징으로 개복치(''Mola mola'')와 구별할 수 있다.[22][35]

일반적으로 성체 개복치와 비슷하게 보이지만, 여러 특징에서 차이가 난다. ''혹개복치''는 ''개복치''에 비해 소골(ossicle)의 수가 적고, 기저부에 수직 띠 형태의 소골이 없다.[4] 또한, ''개복치''의 꼬리지느러미 뒷가장자리에는 요철이 있지만, ''혹개복치''는 가장자리가 둥글고 요철이 보이지 않는다.[39] 몸의 높이(체고) 비율도 전장의 56-63%로, ''개복치''보다 약간 높다.[36]

두 종을 구별하는 데 사용되는 주요 특징은 다음과 같다:[20][22]

4. 생태

혹개복치는 극지방을 제외한 전 세계의 온대 및 열대 해역에 널리 분포하는 표해수대 어류이다.[6] 주로 수심 0~140m 해역에 서식하지만, 때로는 600m 깊이까지 관찰되기도 한다.[36] 이들은 주로 영양가는 낮지만 풍부한 해파리를 먹으며, 그 외에도 불가사리, 작은 물고기, 플랑크톤, 조류, 살프, 연체동물 등 다양한 해양 생물을 섭취한다.[7][42] 주요 포식자로는 백상아리나 범고래 등이 있지만, 이들에게 공격받는 경우는 드문 것으로 알려져 있다.[30] 혹개복치는 계절 변화나 먹이, 수온 등에 따라 서식지를 이동하며[25][26], 때때로 수면 근처에서 몸을 옆으로 눕혀 일광욕을 하는 독특한 행동을 보이기도 한다. 이는 체온 조절, 산소 공급, 또는 기생충 제거 등의 목적이 있는 것으로 추정된다.[36]

4. 1. 서식지

혹개복치는 극지방을 제외한 전 세계의 대양에 널리 분포한다.[6] 주요 서식지는 태평양과 대서양의 남부로, 특히 오스트레일리아와 뉴질랜드 주변의 태평양 남서부, 칠레 주변의 태평양 남동부, 남아프리카 공화국 근처의 대서양 남동부에서 발견된다.[6] 이 외에도 일본, 타이완, 갈라파고스 제도, 튀르키예, 오만, 스페인 연안 등에서도 채집된 기록이 있다.[6]다른 개복치류에 비해 비교적 낮은 온도의 온대 바다를 선호하는 것으로 알려져 있으나[36], 일반적으로는 16.8°C에서 25.6°C 사이의 따뜻한 온도를 선호하며, 평균 선호 수온은 19.9°C이다.[6] 주로 수심 0~140m의 표해수대에 서식한다. 혹개복치의 발견은 해류의 영향과 관련이 있는 경우가 많다.[27]

일본 태평양 연안에서는 기후 변화에 따라 계절적 이동을 하는데, 여름에는 북쪽으로, 겨울에는 남쪽으로 이동한다.[25] 이러한 계절 이동은 수온 변화와 먹이가 풍부한 전선(oceanic front) 지역의 형성에 영향을 받는다.[26] 또한, 혹개복치는 하루 중에도 수직 이동 패턴을 보인다. 밤에는 특정 지역에 머무르지만, 낮에는 열수층 아래에서 머무는 경향이 있다.[26] 이러한 수직 이동 패턴은 열수층의 깊이와 관련이 있으며, 계절에 따라 달라진다.[26]

모식 산지는 아드리아 해이다.[35] 일본에서는 홋카이도 이남 해역에 분포한다.[37]

4. 2. 먹이

혹개복치는 육식성 물고기로, 다양한 해양 생물을 먹이로 삼는다. 주된 먹이는 영양 성분은 낮지만 주변에 풍부하게 존재하는 해파리이다.[7][42] 또한 멸치, 청어, 정어리와 같은 작은 물고기들도 즐겨 먹는다.이 외에도 불가사리 (특히 거미불가사리), 작은 물고기, 플랑크톤, 조류, 살프 (피낭동물의 일종), 연체동물 등 다양한 생물을 먹는다.[7][42] 빗해파리, 히드로이드 및 작은 갑각류도 혹개복치의 먹이 목록에 포함된다.[29]

어린 혹개복치는 주로 해안 가까운 지역에서 먹이를 찾는 반면, 몸집이 커진 성체 혹개복치는 더 깊은 바다로 잠수하여 먹이를 사냥하는 경향이 있다.[30] 이들은 역동적인 전선 시스템(dynamic frontal systems)과 같은 환경에서 활발하게 먹이를 찾아다니는 포식자이다.[27]

4. 3. 천적

혹개복치의 포식자로는 상어, 특히 백상아리와 범고래가 있다. 하지만 이들의 공격은 드문 편이다. 모든 종류의 개복치에 대한 상어의 포식은 드물게 일어나는데, 이는 개복치가 상어에게 맛이 없거나 영양가가 낮기 때문일 수 있다. 백상아리는 먹이를 추적하고 매복하는 영리한 전술을 사용하며, 혹개복치의 두꺼운 젤라틴질 피부를 물어뜯을 수 있다.[30]4. 4. 수명

다른 많은 물고기들처럼 혹개복치도 알, 유충, 어린 개체, 그리고 작은 유어 시기에 포식자들 때문에 높은 사망률을 보인다.[30] 혹개복치의 포식자에 대한 보고는 드물지만, 고등어과, 전갱이과, 만새기과, 황새치과, 그리고 뱀치과 어류가 혹개복치를 잡아먹는 것으로 알려져 있다.[30] 혹개복치의 수명에 대한 연구는 아직 충분하지 않지만, 몸길이가 3m에 도달하는 데 약 20년이 걸리는 것으로 알려져 있다.[31]4. 5. 행동

혹개복치는 등지느러미와 뒷지느러미를 앞뒤로 동시에 같은 방향으로 움직여 헤엄친다.[29] 성체는 주로 단독으로 또는 쌍으로 이동하며, 때로는 무리를 지어 이동하기도 한다.[28]이들은 전 세계의 열대 및 온대 해역 공해에 널리 분포하며[6], 특히 16.8°C에서 25.6°C 사이의 따뜻한 수온을 선호하고 평균적으로 19.9°C의 환경에서 발견된다.[6] 이동은 해류의 영향을 받으며[27], 일본 태평양 연안에서는 기후 변화에 따라 여름에는 북쪽으로, 겨울에는 남쪽으로 이동하는 계절적 이동 패턴을 보인다. 이러한 계절 이동은 수온 차이와 먹이가 풍부한 전선 지역 형성에 의해 유발된다.[25][26]

혹개복치는 낮과 밤에 따라 다른 수직 이동 패턴을 보인다. 일반적으로 수심 0m에서 600m 사이에서 관찰되는데[36], 밤에는 18°C에서 24°C 사이의 비교적 따뜻하고 얕은 수심의 특정 지역에 머무는 경향이 있다.[26] 반면, 낮에는 먹이를 찾기 위해 수온약층 아래의 더 깊고 차가운 곳까지 내려간다.[26] 이러한 수직 이동은 수온약층의 깊이와 관련이 있으며, 특히 12월에서 5월 사이에 뚜렷한 변화를 보인다.[26] 혹개복치는 수백 미터 깊이까지 잠수하면서 급격한 수온 변화를 견딜 수 있는 높은 내성을 지니고 있으며[27], 때로는 깊은 곳에서 먹이를 먹은 후 저산소증 상태에서 회복하거나[27], 근육을 식히거나 부족해진 산소를 보충하기 위해 얕은 물로 올라오거나 더 차가운 깊은 물로 잠수하기도 한다.[26]

주요 먹이는 해파리이다. 해파리는 영양가가 높지 않지만 개체 수가 매우 많아 쉽게 포식할 수 있다. 그 외에도 거미불가사리, 작은 물고기, 플랑크톤, 조류, 살파(피낭동물의 일종), 연체동물 등을 먹는다.[42]

때때로 수면 근처에서 몸을 옆으로 눕힌 채 일광욕을 하는 모습이 관찰되는데, 이는 차가운 심해에서 먹이를 찾은 후 몸을 데우거나, 몸에 산소를 공급하거나, 혹은 갈매기와 같은 새들을 유인하여 몸에 붙은 기생충을 제거하기 위한 행동으로 추정된다.[36]

5. 인간과의 관계

혹개복치는 드물게 나타나지만, 일단 나타나면 스쿠버 다이버나 관광객에게 특별한 볼거리를 제공하여 관광 산업에서 경제적 가치를 지닌다.[34] 갈라파고스 제도나 지중해의 알보란 해안과 같은 지역에서는 혹개복치를 볼 기회가 비교적 잦아 혹개복치 관찰 투어가 운영되기도 한다.[27] 인도네시아의 발리와 누사 페니다 섬에서는 혹개복치를 포함한 스쿠버 다이빙 관광이 지난 수십 년간 크게 성장했다.[34]

일부 지역에서는 혹개복치를 어획하기도 한다. 대만과 일본의 일부 어업에서는 혹개복치를 직접 대상으로 삼는다. 인도네시아에서는 어획된 혹개복치를 다시 방류하거나, 현지 주민들이 식용으로 사용하거나, 미끼로 쓰거나, 드물게 어시장에서 판매하기도 한다.[34]

5. 1. 어업

일본의 도호쿠 지방에서는 여름철 고정망을 이용하여 혹개복치를 어획한다.5. 2. 보존 상태

혹개복치의 보존 상태는 개복치와 달리 아직 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에 의해 공식적으로 평가되지 않았다. 그러나 전 세계 어업에서 부수 어획물로 잡히고 있어 잠재적인 위협에 노출되어 있다. 참고로 개복치는 남아프리카 공화국 연승 어업에서 연간 34만 마리로 추정되는 높은 부수 어획량 때문에 IUCN에 의해 취약(Vulnerable, VU) 종으로 등재되었다. 개복치와 혹개복치 모두 호주 동부 해안의 연승 어업에서는 고위험 부수 어획 종으로 분류된다. 다만, 호주, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국 어업에서의 실제 위협 수준은 IUCN 등재 기준보다는 낮은 것으로 평가되기도 한다.인도네시아 정부의 해양수산부는 혹개복치를 보호 계획에 포함시켜 관리하고 있다.[34] 또한, 고래만큼 자주 보도되지는 않지만 선박과의 충돌로 인해 사망하는 경우도 있는 것으로 보인다.[38]

일본의 도호쿠 지방에서는 여름철 고정망에 의해 어획되기도 한다.

표준 학명 제안 연구팀 소속이었던 澤井悦郎|사와이 에츠로일본어는 혹개복치의 역사 조사를 평생의 연구 과제로 삼고 있다.[43][38] 2021년 12월 9일 아조레스 제도에서 발견된 개체는 '세계에서 가장 무거운 경골어류'로서 기네스 세계 기록에 인증되었다.[38] 이전에도 혹개복치가 같은 기록으로 인증된 바 있다.[38]

참조

[1]

FishBase

2024-04

[2]

FishBase

2024-04

[3]

간행물

World Register of Marine Species (WoRMS)

Appeltans, W., Bouchet, P., Boxshall, G.A., Fauchald, K., Gordon, D.P., Hoeksema, B.W., Poore, G.C.B., van Soest, R.W.M., Stöhr, S., Walter, T.C., Costello, M.J. (eds.)

2010

[4]

웹사이트

Short Sunfish, or even. Mola ramsayi

http://www.fishesofa[...]

2011

[5]

웹사이트

Molas - Mola - Overview - Encyclopedia of Life

http://www.eol.org/p[...]

[6]

논문

Redescription of the bump-head sunfish Mola alexandrini (Ranzani 1839), senior synonym of Mola ramsayi (Giglioli 1883), with designation of a neotype for Mola mola (Linnaeus 1758) (Tetraodontiformes: Molidae)

2017-12-05

[7]

URL

http://www.medianet.[...]

[8]

웹사이트

Giant Sunfish larva identified for the first time - and it is tiny

https://www.scimex.o[...]

2020-07-21

[9]

웹사이트

Scientists crack the enigmatic beginnings of the sunfish

https://www.smh.com.[...]

2020-07-21

[10]

웹사이트

Sunfish no more a quandary for scientists

https://www.newcastl[...]

2020-07-22

[11]

논문

The first record of southern ocean sunfish, Mola ramsayi from Northern Oman Sea, Iran

2013

[12]

서적

Molidae. Molas (ocean sunfishes, headfishes). In Carpenter, K. E. (ed.)

2002

[13]

논문

Seeking the sun in deep, dark places: mesopelagic sightings of ocean sunfishes (Molidae)

2015

[14]

서적

The Ocean Sunfishes: Evolution, Biology and Conservation

CRC Press

2020

[15]

뉴스

This 6,000-Pound Sunfish Is the Largest Bony Fish on Record

https://www.smithson[...]

2022-10-19

[16]

웹사이트

World's heaviest bony fish identified and correctly named

https://www.springer[...]

[17]

웹사이트

Southern Ocean Sunfish, Mola ramsayi (Giglioli, 1883) - Australian Museum

http://australianmus[...]

2010-06-02

[18]

논문

First record of the southern ocean sunfish, Mola ramsayi, in the Galapagos Marine Reserve

[19]

서적

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Instituti Bononiensis

https://www.biodiver[...]

R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna

1839

[20]

논문

"Phylogenetic relationships of two Mola sunfshes (Tetraodontiformes: Molidae) occurring around the coasts of Japan, with notes on their geographical distribution and morphological characteristics"

2009

[21]

문서

Fraser-Brunner 1951

[22]

논문

"Molecular and morphological identification of Mola sunfsh specimens (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Molidae) from the Indian Ocean"

2017

[23]

웹사이트

'Majestic' 3-ton sunfish sets a new world record for largest bony fish ever discovered

https://www.livescie[...]

2022-10-14

[24]

웹사이트

A Giant Sunfish in the Azores Weighed in as the Heaviest Bony Fish on Record

https://www.theinert[...]

2022-10-13

[25]

논문

Bump-head sunfish Mola alexandrini photographed in the north-west Pacific Ocean mesopelagic zone

2020

[26]

논문

Horizontal and vertical movement patterns of sunfish off eastern Taiwan

https://www.scienced[...]

2020-05-01

[27]

논문

Giant jelly eaters on the line: Species distribution and bycatch of three dominant sunfishes in the Southwest Pacific

https://www.scienced[...]

2018-07-31

[28]

논문

Development of Fishes of the Mid-Atlantic Bight. An Atlas of egg, larval and juvenile stages

http://dx.doi.org/10[...]

1979-06-01

[29]

웹사이트

Ocean Sunfish, Mola Mola (Linnaeus 1758)

https://australian.m[...]

2021-07-04

[30]

논문

Tiger shark predation on large ocean sunfishes (Family Molidae) – two Australian observations

https://link.springe[...]

2019-12-01

[31]

논문

飼育下におけるマンボウの成長

https://www.jstage.j[...]

2007

[32]

논문

The effect of Peruvian small-scale fisheries on sunfishes (Molidae)

http://dx.doi.org/10[...]

2018-12-11

[33]

논문

Isometric growth in the world's largest bony fishes (genus Mola )? Morphological insights from fisheries bycatch data

http://dx.doi.org/10[...]

2018-09

[34]

학위논문

There be giants! The importance of taxonomic clarity of the large ocean sunfishes (genus Mola, Family Molidae) for assessing sunfish vulnerability to anthropogenic pressures.

https://researchrepo[...]

Murdoch University

2018

[35]

논문

Redescription of the bump-head sunfish Mola alexandrini (Ranzani 1839), senior synonym of Mola ramsayi (Giglioli 1883), with designation of a neotype for Mola mola (Linnaeus 1758) (Tetraodontiformes: Molidae)

https://doi.org/10.1[...]

2018

[36]

FishBase

Mola alexandrini

https://www.fishbase[...]

2020-05

[37]

서적

日本産フグ類図鑑

東海大学出版部

[38]

웹사이트

現ギネス世界記録を破った2744kgのウシマンボウ、硬骨魚類王としてさらなる高みへ! 【Lab BRAINS】-アズワン

https://lab-brains.a[...]

2022-10-26

[39]

서적

小学館の図鑑Z 日本魚類館

小学館

[40]

논문

Phylogenetic relationship of two Mola sunfishes (Tetraodontiformes: Molidae) occurring around the coast of Japan, with notes on their geographical distribution and morphological characteristics

https://doi.org/10.1[...]

2009

[41]

간행물

マルチプレックスPCR法を用いた日本産マンボウ属2種のミトコンドリアDNAの簡易識別法

https://doi.org/10.1[...]

2010

[42]

문서

World Register of Marine Species (WoRMS)

2010

[43]

웹사이트

広島大学 特別研究員 澤井 悦郎さん {{!}} 未来を拓く地方協奏プラットフォーム「HIRAKU」

https://hiraku.hiros[...]

2022-10-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com