개복치과

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

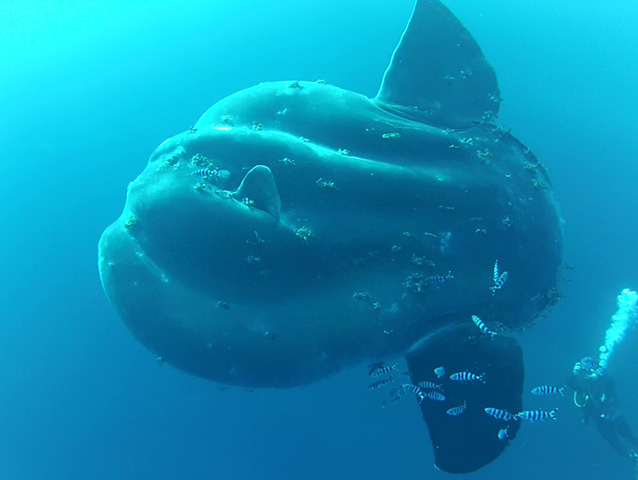

개복치과는 개복치, 꼬리개복치 등을 포함하는 어류의 한 과이다. 척추뼈가 적고, 꼬리뼈가 없으며, 연골로 이루어진 골격을 가진 것이 특징이다. 뒷지느러미와 등지느러미를 사용하여 헤엄치며, 입이나 아가미에서 물줄기를 뿜어 방향을 조절한다. 피부 기생충에 취약하여 청소놀래기나 바닷새와 같은 다른 종과의 상호 작용을 통해 기생충을 제거한다. 개복치과는 4개의 속과 7개의 종으로 구성되어 있으며, 화석 기록은 에오세 시기까지 거슬러 올라간다.

더 읽어볼만한 페이지

- 개복치과 - 남방개복치

남방개복치는 최대 3.3m까지 성장하는 대형 어류이며, 평평하고 둥근 몸에 큰 지느러미와 앵무새 부리 모양의 이빨을 가지고, 갈색 또는 회색 피부를 지닌다. - 개복치과 - 개복치속

개복치속은 맷돌을 뜻하는 라틴어 속명 'Mola'에서 유래되었으며 개복치, 꼬리 개복치, 남방개복치 3종이 현존하는 개복치과의 어류 속으로, 특히 개복치는 전 세계 온·열대 해역에 분포하며 큰 크기와 독특한 생태로 주목받는다. - 샤를 뤼시앵 보나파르트가 명명한 분류군 - 판새류

판새류는 상어, 가오리, 홍어 등을 포함하는 연골어류 아강으로, 아가미구멍과 여러 열의 이빨을 가지며 기름으로 가득 찬 간으로 부력을 조절하고, 턱 구조의 다양성을 보이는 특징을 지니며, 데본기에 출현하여 전 세계 해역과 일부 담수에 분포하지만 멸종 위기에 처해 보존 노력이 필요하다. - 샤를 뤼시앵 보나파르트가 명명한 분류군 - 공기호흡메기과

공기호흡메기과는 아프리카, 인도, 동남아시아 등지에 서식하며, 공기 호흡을 가능하게 하는 상아가미 기관을 통해 육지에서도 이동할 수 있는 메기목 조기어류의 한 과이다.

| 개복치과 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분류 | |

| 학문 분야 | 조기어류 |

| 목 | 복어목 Tetraodontiformes |

| 아목 | 복어아목 Tetraodontoidei |

| 일반 정보 | |

| 학명 | Molidae |

| 명명자 | Bonaparte, 1832년 |

| 멸종 시기 | }} |

| |

| 하위 분류 | |

| 속 | †Austromola †Eomola 물개복치속 개복치속 날씬개복치속 |

2. 형태

개복치는 다른 종들과 상호 작용하는 모습이 촬영되었다. 개복치는 피부 기생충에 취약하기 때문에 청소놀래기를 이용한다. 청소가 필요한 개복치는 반달가슴치가 서식하는 부유하는 해조류 또는 부유물 덩어리를 찾는다. 머리를 물 표면에 가깝게 하고 거의 수직으로 헤엄쳐 청소를 받을 준비가 되었음을 알리고, 작은 청소놀래기가 기생충 벌레를 먹도록 기다린다. 마찬가지로 개복치는 갈매기나 유사한 바닷새의 주의를 끌기 위해 등지느러미와 부리를 물 표면 위로 내밀 수 있다. 그러면 바닷새는 개복치의 피부에서 벌레와 다른 끈질긴 기생충을 파낸다.[11]

개복치는 다른 종들과 상호 작용하는 모습이 촬영되었다. 개복치는 피부 기생충에 취약하기 때문에 청소놀래기를 이용한다. 청소가 필요한 개복치는 반달가슴치가 서식하는 부유하는 해조류 또는 부유물 덩어리를 찾는다. 개복치는 머리를 물 표면에 가깝게 하고 거의 수직으로 헤엄쳐 청소를 받을 준비가 되었음을 알리고, 작은 청소놀래기가 기생충 벌레를 먹도록 기다린다. 마찬가지로 개복치는 갈매기나 유사한 바닷새의 주의를 끌기 위해 등지느러미와 부리를 물 표면 위로 내밀 수 있다. 그러면 바닷새는 개복치의 피부에서 벌레와 다른 끈질긴 기생충을 파낸다.

개복치과는 복어목에 속하는 한 과이다.

개복치과는 어류 중에서 가장 적은 수의 척추를 가지며, 'Mola mola' 종은 16개에 불과하다.[11] 미골은 전혀 없고, 골격의 대부분은 연골로 이루어져 있다. 피부에는 뼈판이 없지만, 연골처럼 두껍고 촘촘하며 상당히 거칠다. 부레도 없다.

개복치는 주로 뒷지느러미와 등지느러미를 사용하여 헤엄치며, 가슴지느러미는 몸의 안정 장치로 추정된다. 방향을 조절하기 위해 입이나 아가미에서 강한 물줄기를 뿜어낸다.[5] 뒷지느러미나 등지느러미의 방향을 미세하게 조절하여 생성되는 힘의 양과 각도를 제어할 수 있는데, 이는 조류가 날개를 사용하는 것과 매우 유사하다.[6]

개복치는 길고 발톱 모양의 인두치를 갈아서 소리를 낼 수 있다고 한다. 참복목에 속하며, 이빨은 부리 모양으로 융합되어 입을 다물 수 없다. 주로 해파리와 살파와 같은 부드러운 먹이를 먹지만, 작은 물고기나 갑각류도 섭취한다.[5]

3. 생태

개복치는 온대에서 열대에 걸쳐 외양에 분포한다.[11] 해파리, 살파, 작은 물고기, 갑각류를 포식한다.[13] 피부의 기생충을 청소놀래기에게 제거받기도 한다. 또한 해면에 떠서 바닷새에게 기생충을 제거받기도 한다.[12]

4. 행동

5. 분류

개복치과의 하위 분류 및 영어 명칭은 다음과 같다.[14] 개복치속(Mola)의 분류는 Sawai et al., (2018)을 따른다.[15]

5. 1. 하위 분류

개복치과는 작은 과로 4개 속, 7개 종으로 이루어져 있다.

현재 3개의 속에 5종의 현존하는 종이 기술되어 있다.

| 계급 | 개복치 종 | 일반적인 이름 | 연도 | 질량 (kg) | 전체 길이 (m) | 꼬리(가짜 꼬리) 모양 | 머리와 턱 모양 | 이미지 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Mola mola | 개복치 | 1758 | 2300kg | 3.33m | 물결 모양 | 덜 울퉁불퉁하고 덜 튀어나옴 |  |

| 2 | Mola alexandrini | 혹머리개복치 | 2021 | 2744kg | 3m | 둥근 모양 | 머리와 턱에 혹이 있음 |  |

| 3 | Mola tecta | 후드윙커개복치 | 2017 | 1870kg | 2.42m | 중간 홈이 있는 둥근 모양 | 머리와 턱에 혹이 없음 |  |

| 4 | Masturus lanceolatus | 꼬리개복치 | 1840 | 2000kg | 3.37m | 뾰족한 돌출부 | 볼록한 이마 |  |

| 5 | Ranzania laevis | 가시복 | 1776 | 해당 없음 | 1m | 기울고 평평함 | 뾰족하고 혹이 없음 |  |

5. 2. 계통 분류

다음은 베탕쿠르(Betancur) 등의 연구에 기초한 계통 분류이다.[18][19]{| class="wikitable"

|-

! 복어목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| † Cretatricanthidae

|-

|

| † Protricanthidae |

| † Plectocretacidae |

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| † Moclaybalistidae

|-

! 분홍쥐치아목

|-

|

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| † Bolcabalistidae |

| † Eospinidae |

|-

! 쥐치복아목

|-

|

|}

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| † Protobalistidae |

| † Spinacanthidae |

|-

! 거북복아목

|-

|

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 불뚝복아목

|-

|

| † Eoplectidae |

| 불뚝복과 |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 개복치아목

|-

| 개복치과

|-

! 참복아목

|-

|

|}

|}

|}

|}

|}

|}

6. 화석 기록

개복치과의 화석 기록은 에오세로 거슬러 올라가며, ''에오몰라''(''Eomola'') 속에는 북캅카스의 후기 에오세에서 알려진 종인 ''E. 비맥실라리아(E. bimaxillaria)''가 포함되어 있다.[1] 화석 속인 ''오스트로몰라''(''Austromola'')는 단일 종인 ''A. 앙거호페리(A. angerhoferi)''를 포함하며, 오스트리아 푸킹 근처의 하부 마이오세 에벨스베르크 지층에서 발견되었다. 이 종은 파라테티스 해에 서식했으며, 길이가 약 320cm에 달했을 것으로 추정된다. 최소한 하나의 화석 종인 ''몰라''(Mola)인 ''M. 필리에이타(M. pileata)''는 유럽의 중기 및 후기 마이오세에서 발견되었으며, 미국 노스캐롤라이나의 하부 마이오세에서 두 번째 종이 발견되었을 가능성이 있다. 란자니아 속에는 5개의 알려진 화석 종이 있다. 즉, 미국 버지니아의 중기 마이오세 캘버트 지층에서 발견된 ''R. 그래해미''와 ''R. 테네이오룸'', 이탈리아의 중기 마이오세에서 발견된 ''R. 자파이'', 일본의 중기 마이오세에서 발견된 ''R. 오가이'', 그리고 알제리의 후기 마이오세에서 발견된 아직 명명되지 않은 종이 있다.[7]

:오스트리아 트라운 인근의 신생대 점신세 지층에서 발견되었다. 거의 완전한 골격이 발견되었으며, 전체 길이는 3m에 달한다. 이것은 신생대 어류 화석 중 최대 크기이다. 계통적으로는 개복치속 + 가시복속의 자매군으로 보이며, 푸른복어보다 이 종에 더 가깝다고 생각된다. 이 화석으로부터 이 시대에 이미 현대적인 개복치형 어류가 출현했다는 것이 밝혀졌다.[17]

- †''Eomola bimaxillaria''

:시신세 중기에 생존했던 종이다.

참조

[1]

간행물

New genus of primitive ocean sunfish with separate premaxillae from the Eocene of Southwest Russia (Molidae, Tetraodontiformes)

Copeia, Vol. 1992, No. 4

[2]

문서

Taxonomy and systematics of tetraodontiform fish: a review focusing primarily on progress in the period from 1980 to 2014

[3]

웹사이트

Massive Huge Sun Fish off of Portugal 15 foot plus

https://www.youtube.[...]

YouTube

2015-10-06

[4]

웹사이트

Family TETRADONTIFORMES

https://etyfish.org/[...]

2023-06-12

[5]

서적

Encyclopedia of Fishes

Academic Press

[6]

비디오

Blue Planet, Seas Of Life Episode 3

https://www.imdb.com[...]

BBC Worldwide, Ltd.

2001-09-12

[7]

문서

A Giant Early Miocene Sunfish from the North Alpine Foreland Basin (Austria) and its Implication for Molid Phylogeny

http://www.nhm-wien.[...]

[8]

웹사이트

World's heaviest bony fish identified and correctly named

https://www.springer[...]

[9]

웹사이트

Mola alexandrini

http://fishesofaustr[...]

[10]

웹사이트

Redescription of the bump-head sunfish Mola alexandrini (Ranzani 1839), senior synonym of Mola ramsayi (Giglioli 1883), with designation of a neotype for Mola mola (Linnaeus 1758) (Tetraodontiformes: Molidae)

https://www.research[...]

[11]

문서

小学館の図鑑Z 日本魚類館

[12]

비디오

Blue Planet, Seas Of Life Episode 3

https://www.imdb.com[...]

BBC Worldwide, Ltd.

2001-09-12

[13]

서적

Encyclopedia of Fishes

Academic Press

[14]

웹사이트

Family Molidae

http://www.fishbase.[...]

[15]

간행물

Redescription of the bump-head sunfish Mola alexandrini (Ranzani 1839), senior synonym of Mola ramsayi (Giglioli 1883), with designation of a neotype for Mola mola (Linnaeus 1758) (Tetraodontiformes: Molidae)

[16]

Paleodb

Austromola

[17]

간행물

A giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin (Austria) and its implication for molid phylogeny

[18]

간행물

The Tree of Life and a New Classification of Bony Fishes.

http://currents.plos[...]

2013-04-18

[19]

간행물

An evaluation of fossil tip-dating versus node-age calibrations in tetraodontiform fishes.

https://docs.google.[...]

2014-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com