고성군 (경상남도)의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

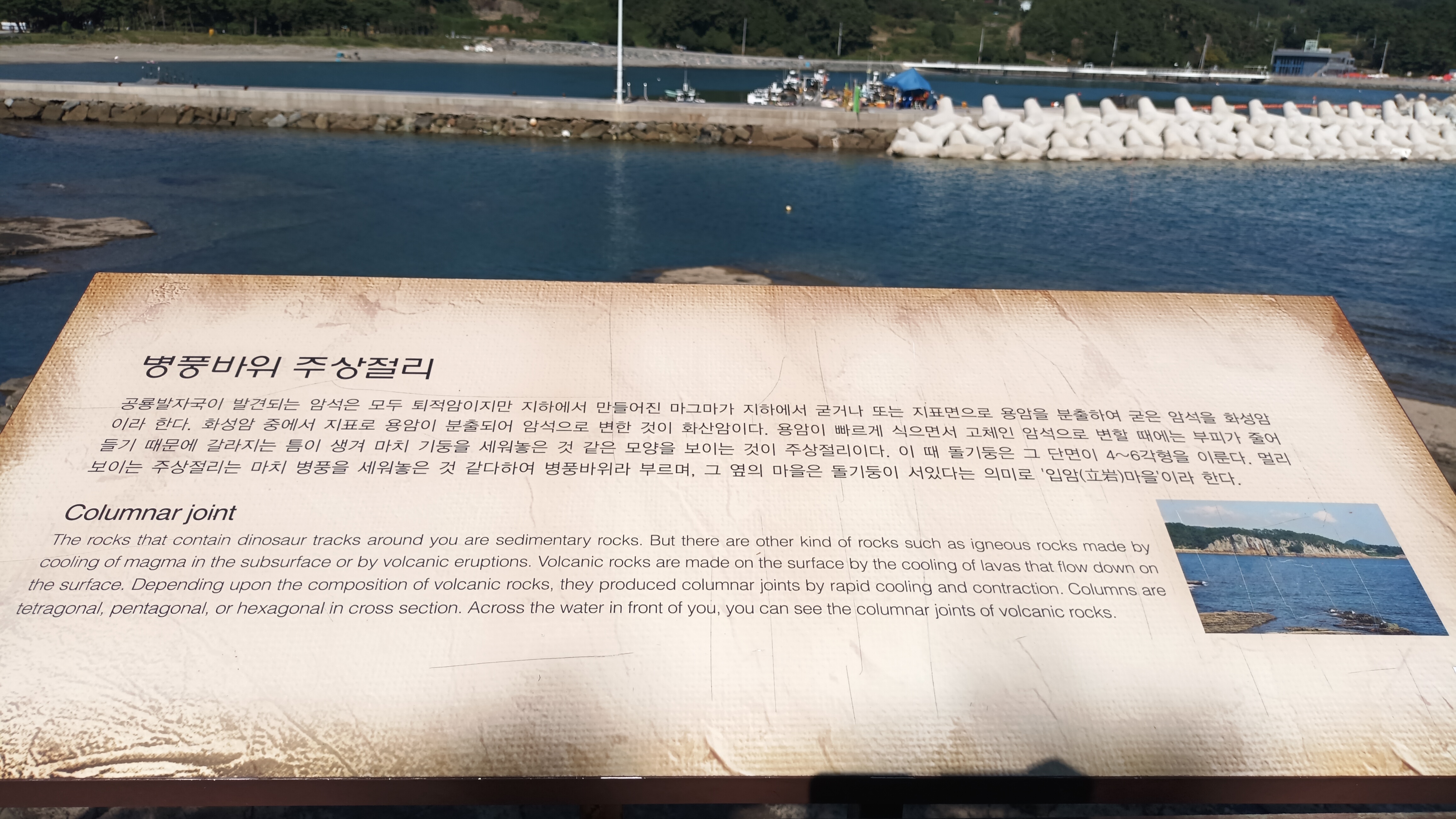

고성군의 지질은 경상 누층군 하양층군 진동층, 유천층군 고성층, 불국사 화강암 화강섬록암질암류로 구성된다. 진동층은 고성군 하이면, 하일면, 상리면 등에 분포하며, 공룡 발자국 화석이 발견된 고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지를 포함한다. 고성층은 고성읍, 삼산면, 거류면 등에 분포하며, 제4기 단층이 발견되기도 했다. 불국사 화강암 화강섬록암질암류는 고성읍 월평리, 율대리 일대에 분포하며, 주변 퇴적암을 열변질시켰다.

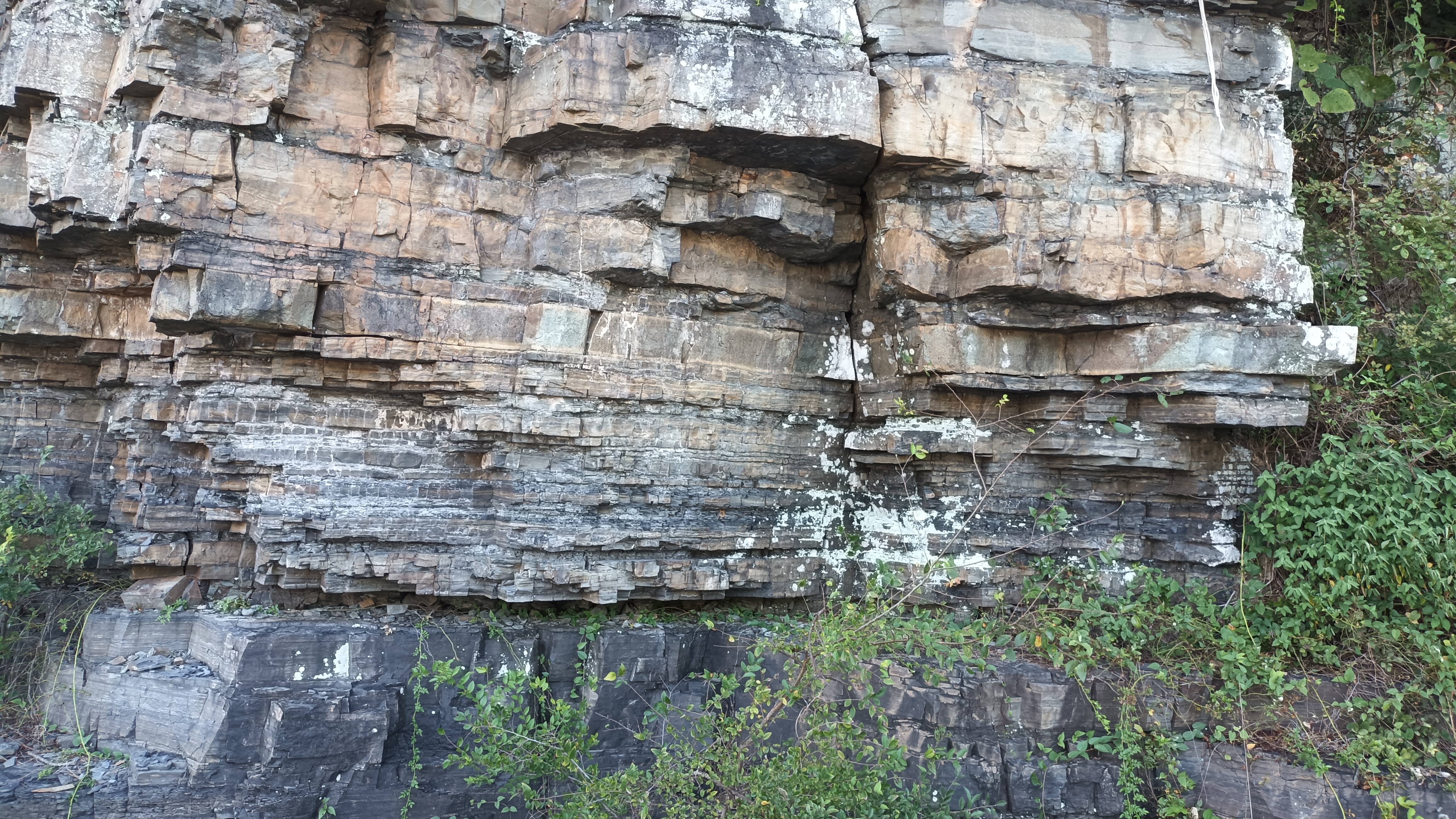

경상 누층군 하양층군의 일부인 진동층은 고성군 내 하이면, 하일면, 상리면, 거류면, 동해면, 광도면 등지에 넓게 분포하는 백악기 퇴적암 지층이다.[1][2][3] 주로 회색, 암회색, 회녹색의 사암과 셰일로 구성되어 있으며, 지역에 따라 상부에 처트질 셰일을 포함하기도 한다. 화강섬록암의 관입으로 혼펠스화된 부분이 많으며, 이 혼펠스는 풍화에 강해 험준한 산지를 이루기도 한다.[1][4]

'''고성층'''(Kgos; Kyeongsang supergroup Yuchoen group Goseong formation|고성층eng)은 대한민국 경상 분지 내 경상남도 고성군 남동부의 고성읍, 삼산면과 거류면의 거류산(571.7 m), 면화산(413.7 m), 그리고 통영시의 도산면 서부 지역에 걸쳐 접시 모양의 향사 구조로 분포하는 경상 누층군 유천층군의 최하부 지층이다.[8][9] 최소 650m 이상의 두께를 가지며, 경상 누층군 하양층군의 최상부 지층인 진동층을 평행 부정합으로 덮고 있다. 고성층 위로는 유천층군의 안산암류와 불국사 화강암류가 덮거나 관입하고 있다.[8][9]

2. 경상 누층군 하양층군 진동층

진동층은 아래 놓인 함안층과는 정합 관계를 가지며, 상위에 놓이는 유천층군 고성층과는 대부분 점이적인 관계를 보이나 일부 지역에서는 부정합 경계가 관찰되기도 한다.[1] 진동층 상부에 정합적으로 놓이는 지층이 없어 전체 두께는 정확히 알 수 없으나, 확인된 두께는 1000m 이상이며, 특정 지역(사천 지질도폭)에서는 약 750m로 보고되었다.[1][4]

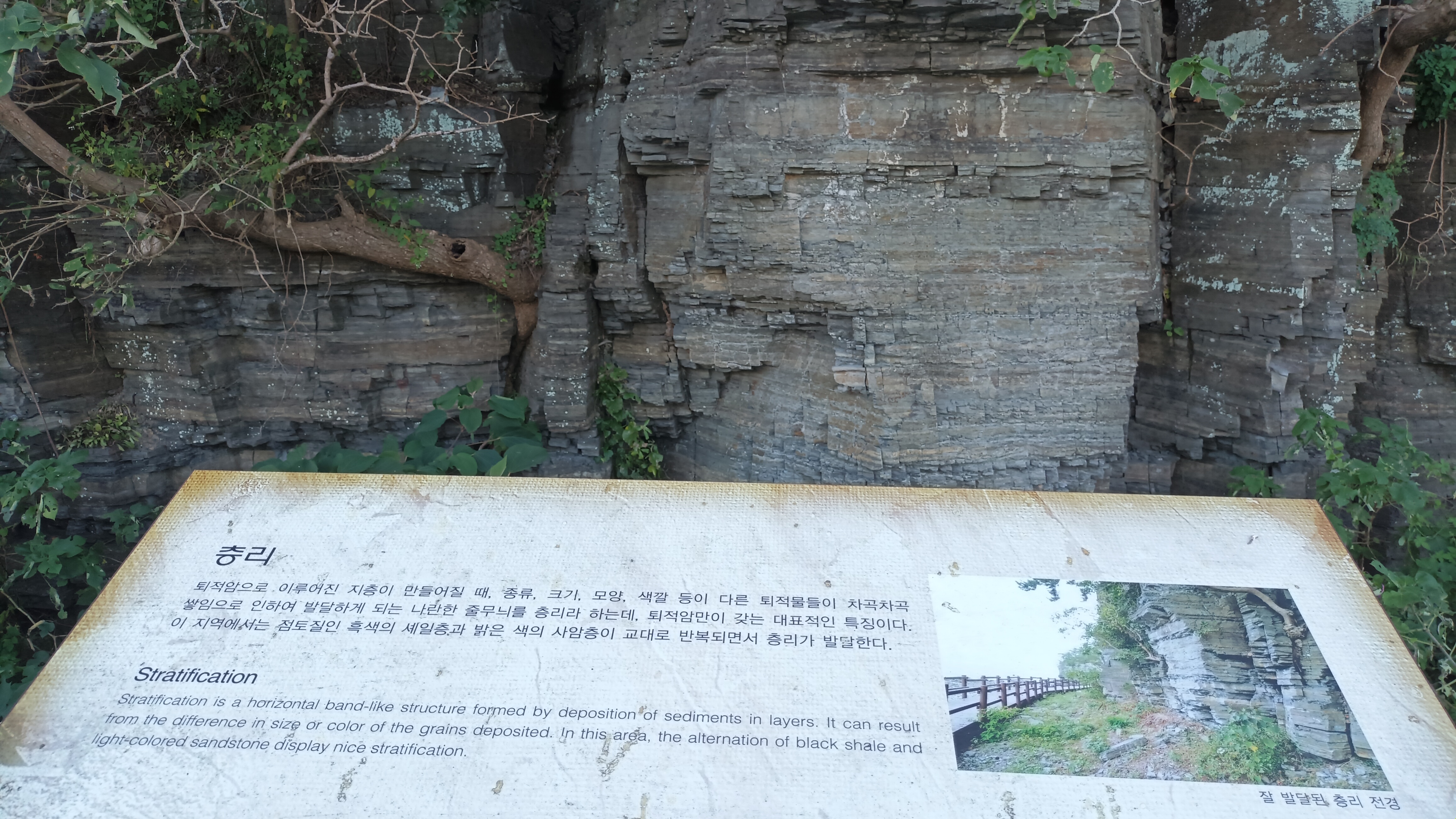

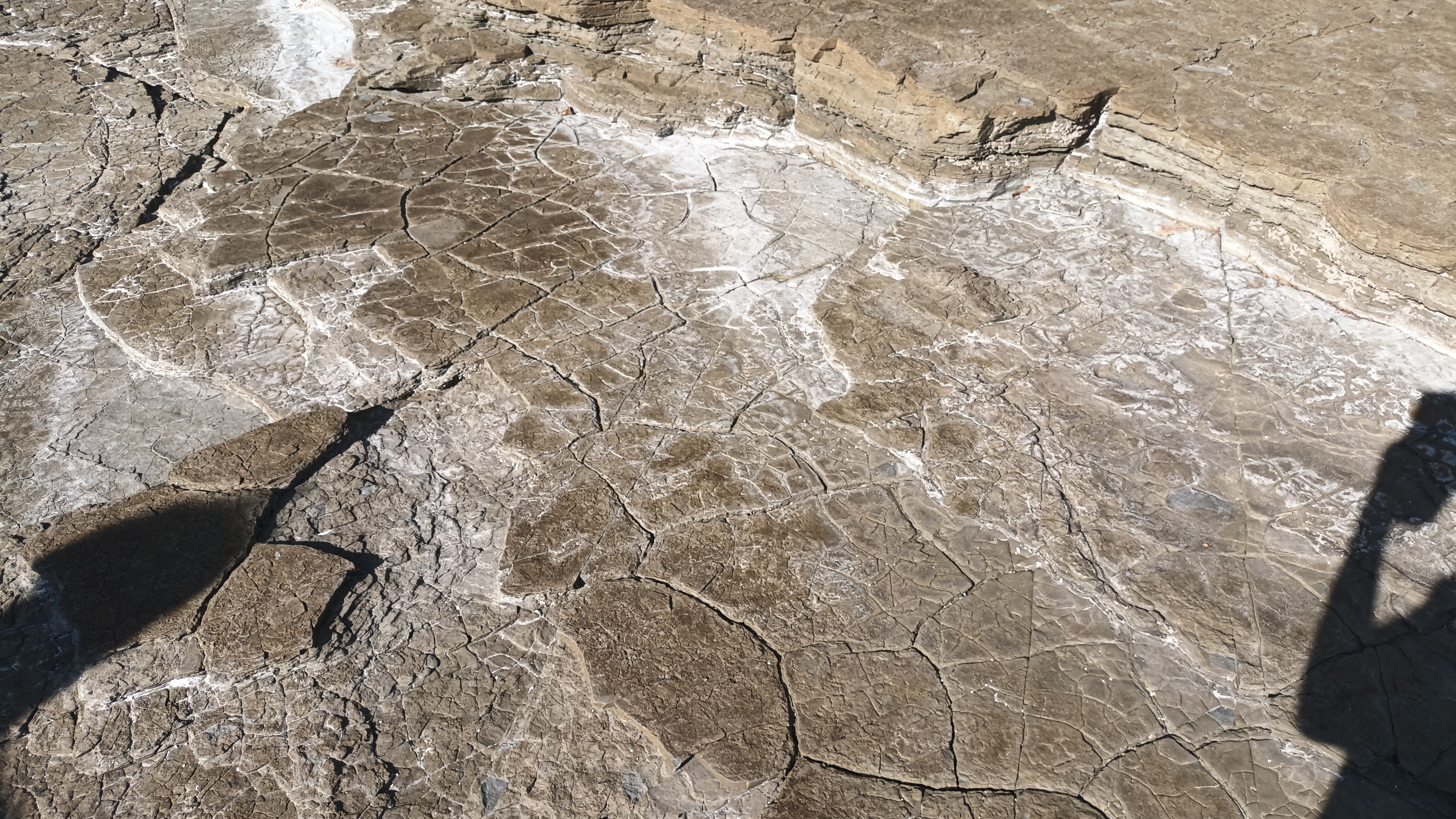

진동층에서는 호상(縞狀) 층리가 잘 발달하며, 지층 표면에서는 건열과 연흔과 같은 퇴적 구조가 흔히 관찰된다.[1] 고성군 하이면 덕호리와 덕명리 지역의 하부 진동층에서는 양방향성 고수류(古水流) 퇴적 기록이 확인되었는데, 이는 진동층 퇴적 당시 호수 환경이 호주의 에어호와 유사한 염호(鹽湖)였을 가능성을 시사한다.[7]

또한, 진동층에서는 공룡 발자국 화석이 다수 발견되는데, 대표적인 곳으로 거류면 거류산 동쪽 산록, 영현면 대법리의 계승사 경내, 개천면 북평리 옥천사 계곡 등이 있다.[1] 특히 영현면 대법리 계승사의 진동층 노두는 다양한 퇴적 구조와 화석이 잘 보존되어 있어 대한민국의 천연기념물 제475호 '고성 계승사 백악기 퇴적구조'로 지정되었다.[1]

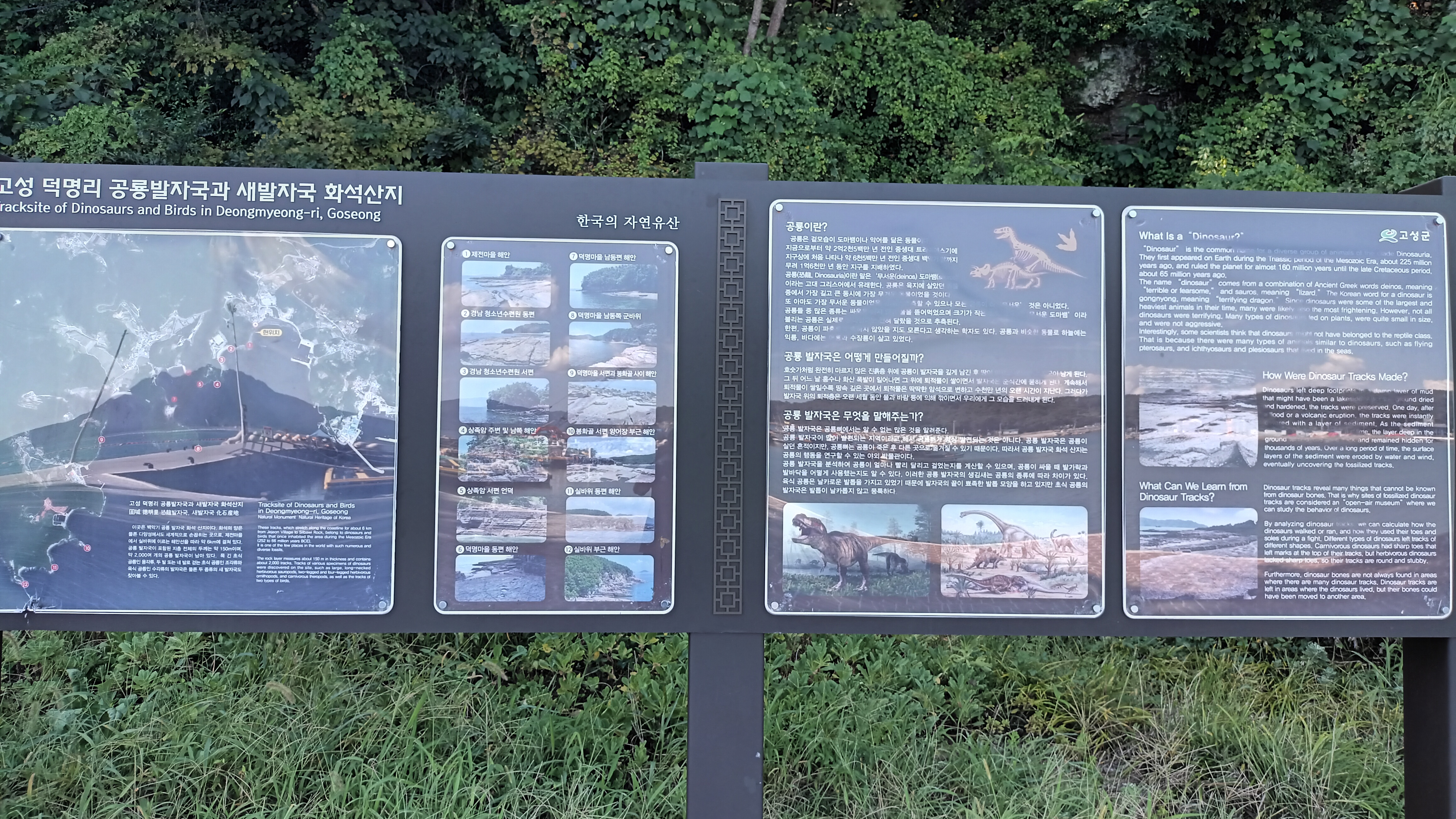

2. 1. 고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지

'''고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지'''(固城 德明里 恐龍과 새발자국 化石産地)는 중생대 백악기의 공룡 발자국 화석이 다량 발견된 곳으로, 그 양과 다양성 면에서 세계적으로 중요한 유산으로 평가받는다. 특히 중생대 새발자국 화석지로는 세계 최대 규모를 자랑한다.[5]

이곳은 경상 누층군 진동층으로 이루어져 있으며, 건열과 연흔 등 다양한 퇴적 구조가 잘 보존되어 있다. 약 1억 2천만 년 전 생물의 생활 흔적이 풍부하게 남아 있어, 당시 공룡의 생활 모습, 자연환경, 퇴적 환경, 해륙 분포, 조류의 진화 과정 등을 연구하는 데 매우 중요한 학술적 가치를 지닌다.

화석뿐만 아니라 기암괴석과 해식동굴 등 해안 경관 또한 뛰어나며, 이러한 학술적·경관적 가치를 인정받아 천연기념물로 지정되어 보호받고 있다.[6]

2. 1. 1. 상족암군립공원

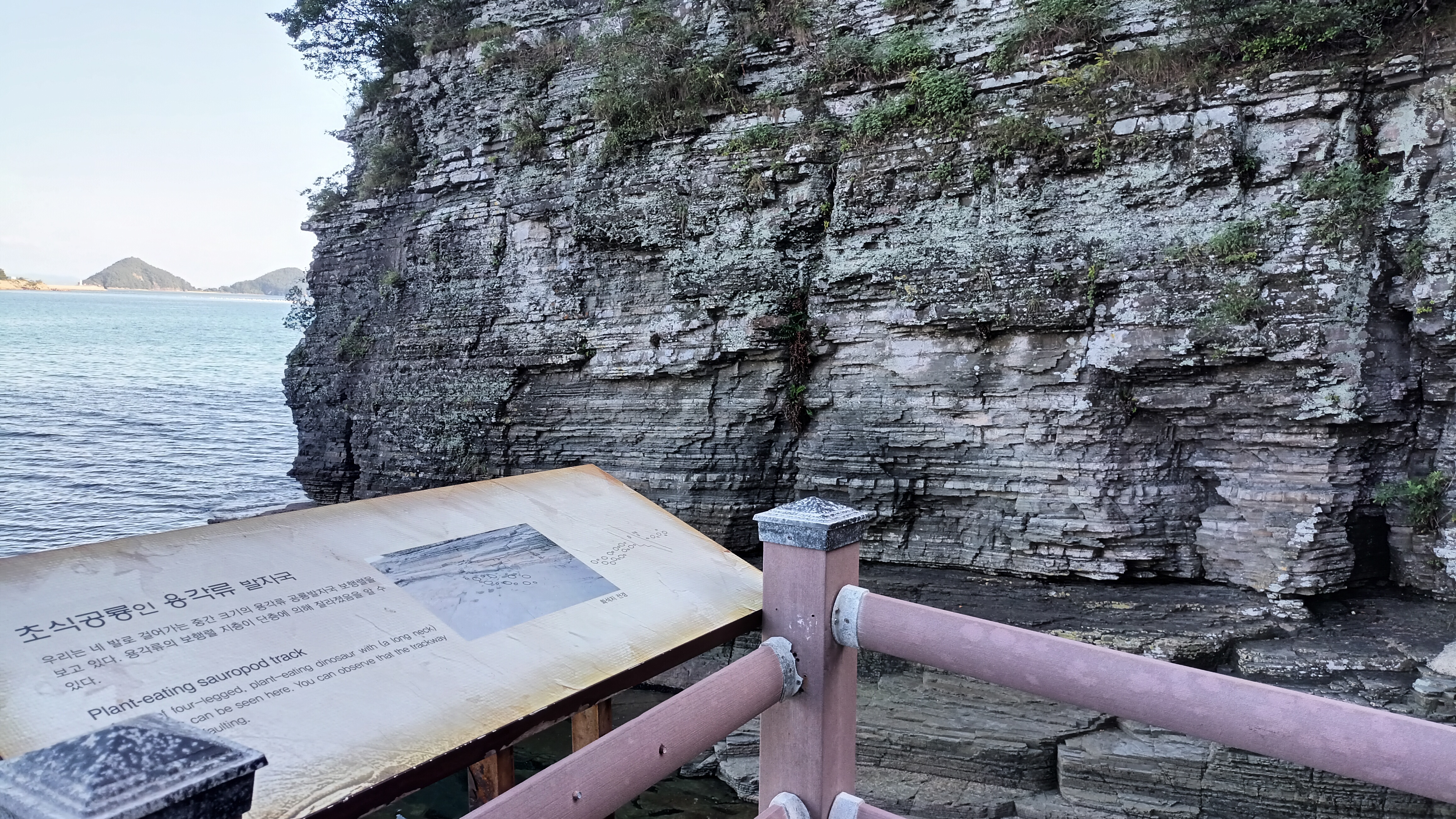

고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지는 중생대 백악기 공룡 발자국 화석산지로, 양적으로나 다양성 면에서 세계적으로 중요한 곳으로 평가받으며, 중생대 새발자국 화석지로는 세계 최대 규모이다. 덕명리 해안의 공룡 발자국 화석은 1982년 1월 29일 양승영에 의해 처음 발견되었으며, 이후 정밀 조사를 통해 13개 지점 32개 층준에서 약 360개의 발자국 화석이 확인되었다.[5]

이곳은 경상 누층군 진동층으로 구성되어 있으며, 건열과 연흔 등 다양한 퇴적구조가 잘 나타난다. 약 1억 2천만 년 전 생물의 생활 흔적이 풍부하게 발견되어, 당시 공룡의 생활 모습, 자연환경, 퇴적 환경, 해륙 분포, 새의 진화 과정 등을 연구하는 데 귀중한 학술 자료를 제공한다. 또한 기암괴석과 바닷물 침식으로 형성된 해식동굴 등이 어우러져 해안 경관이 뛰어나다.

고성 덕명리의 고생물 화석 산출지는 과거 생물의 흔적뿐만 아니라 뛰어난 자연 경관적 가치를 지니고 있어, 천연기념물로 지정되어 보호받고 있다.[6]

국도 제77호선 월흥사거리에서 남쪽 방향으로 이동하여 상족암군립공원 주차장(고성군 하이면 덕명5길 53-11)에 도착한 후, 남서쪽 해안을 따라 설치된 나무 데크길을 이용하면 접근할 수 있다. 이 길을 따라가면 진동층 노두를 관찰할 수 있으며, 상족몽돌해수욕장과 고성공룡박물관으로 이어진다.

아래는 덕명리 화석산지와 상족암의 진동층 및 관련 지질 구조 사진이다.

2. 2. 계승사

고성군 영현면 대법리 산 17-1에 위치한 계승사 경내에는 진동층이 분포하며, 특히 대웅전 뒤편을 병풍처럼 둘러싸고 있다. 이곳의 진동층은 혼펠스화된 특징을 보이며, 엽층 또는 얇은 층으로 번갈아 나타나는 이암과 세립사암 또는 실트스톤, 그리고 판상 또는 사엽층리가 발달한 세립사암 또는 실트스톤으로 구성된다. 지층 표면에는 연흔과 빗방울 자국(우흔), 공룡 발자국 화석, 건열, 무척추동물의 생흔 화석 등이 관찰된다. 이러한 지질학적 가치를 인정받아 2006년 천연기념물 제475호로 지정되었다.[1]

2. 3. 옥천사 계곡

고성군 개천면 북평리 옥천사 계곡 주차장 부근에는 경상 누층군 진동층이 분포한다. 이곳의 진동층에서는 공룡 발자국 화석이 발견되었으며, 관련 안내판이 설치되어 있다.

2. 4. 기타 지질유산

고성군 영현면 대법리 산 17-1에 위치한 계승사 경내에는 경상 누층군 진동층이 분포하며, 특히 대웅전 뒤편을 병풍처럼 둘러싸고 있다. 이곳의 진동층은 혼펠스화되었으며, 엽층 내지 박층으로 교호하는 이암과 세립사암 또는 실트스톤, 판상 또는 사엽층리가 발달한 세립사암 또는 실트스톤으로 구성되어 있다. 부분적으로 드러난 성층면에서는 연흔, 우흔(빗방울 자국), 공룡 발자국 화석, 건열, 무척추동물의 생흔 화석 등이 발견되어 지질학적 가치가 높다. 이러한 가치를 인정받아 2006년 대한민국의 천연기념물 제475호 '고성 계승사 백악기 퇴적구조'로 지정되었다.[1]

고성군 하이면 덕호리와 덕명리 지역에 분포하는 하부 진동층에서는 양방향성 고수류(古水流, 과거의 물 흐름) 퇴적 기록이 확인되었다. 이는 서로 반대 방향의 물 흐름이 나타나는 조간대 퇴적층의 특징과 유사하지만, 경상 분지가 육성 퇴적 분지이고 경상 누층군에서 해성 환경을 지시하는 화석이 발견된 적이 없다는 점을 고려해야 한다. 연구진들은 이 양방향성 고수류 기록이 호주의 에어호 퇴적층과 유사한 기원으로 생성되었을 가능성을 제시하며, 진동층 퇴적 당시 경상 분지가 에어호와 비슷한 염호(鹽湖) 환경이었을 것으로 추론하였다. 이는 백악기 후기 경상 분지 내에 염호가 발달했음을 시사하며, 실제로 경상 누층군 분포 지역의 심부 지하수에서 석고 등 증발암 광물과의 반응이 확인된 점도 이를 뒷받침한다. 따라서 지하 깊은 곳의 진동층에는 호수 중심부에서 퇴적된 두꺼운 증발암층이 존재할 가능성이 높은 것으로 여겨진다.[7]

고성군 하일면 용태리 산 335-5에는 진동층 최상부 층준이 드러나 있다. 이 노두에서는 연흔과 건열, 그리고 중형 용각류의 것으로 추정되는 공룡 발자국 화석이 관찰된다. 다만 파도와 조석 작용에 의한 침식으로 화석의 보존 상태는 좋지 않다.[1]

또한 고성군 하일면 용태리 산 29-1에서는 진동층과 유천층군 고성층의 부정합 경계가 관찰된다. 이곳에서는 크기 1~5cm 정도의 안산암, 자색 및 암회색 이암 등 다양한 종류의 역(礫, 자갈)으로 구성된 역암층이 나타난다. 이 역들은 원마도(닳은 정도)는 양호하나 크기가 고르지 않은 분급 불량의 특징을 보인다. 이 역암층은 아래 놓인 진동층의 암회색 세립질 사암 및 실트스톤과 불규칙한 경계면으로 접하고 있는데, 이러한 불규칙한 침식 구조는 두 지층 사이의 부정합 관계를 암시한다.[1]

3. 경상 누층군 유천층군 고성층

고성층은 암상에 따라 다음과 같이 세 부분으로 나뉜다.[8][9]

고성층의 상한은 주 분포지 중앙부의 최상부 응회암층으로 인지된다.[8][9]

고성층의 퇴적 시기는 저어콘 U-Pb 연대 측정을 통해 밝혀졌다. 고성층 하부의 데사이트질 응회암에서 추출한 쇄설성 저어콘의 U-Pb SHRIMP 연대측정 결과는 92.1±3.2 Ma (약 9200만 년 전)를 보여 고성층의 퇴적이 이 시기에 시작되었음을 시사한다. 또한, 고성층 상부에 끼어 있는 데사이트질 화산회 응회암과 고성층을 덮는 안산암질 화산회 응회암의 저어콘 U-Pb 절대연령측정 결과는 각각 약 89.1±0.4 Ma와 약 85.0±0.3 Ma 를 보여, 고성층의 퇴적이 약 8500만 년 전에 끝났음을 지시한다.[8][9]

3. 1. 제4기 단층

2017년 고성군 고성읍 서외리 도로공사현장 절개사면(N 34°58'38.75", E 128°19'08.02")에서 제4기 지층과 고성층을 절단하는 단층이 보고되었다. 이 단층은 경남 남해권에서 최초로 보고된 제4기 단층이며, 백악기 고성층과 그 위에 쌓인 제4기 지층을 절단하는 역이동성 단층이다. 현재 이 단층 노두는 특별한 관리 없이 방치되어 있어 일반인이 찾아보기는 어렵다. OSL 연대측정 결과, 제4기층 하부의 연대는 약 6만 1천 년에서 6만 년 전(61~60 ka)으로 나타났다. 이는 제4기층 상부까지 절단하고 있는 이 단층의 마지막 단층 활동이 적어도 약 6만 년 전에 있었음을 시사한다. 단층의 실제 최소 수직 변위는 1.61m, 실제 변위량은 2.17m이다. 만약 이 변위가 한 번의 지진 활동으로 발생했다고 가정하고, 최대 변위와 모멘트 지진 규모 사이의 경험식에 적용하면, 당시 지진의 모멘트 지진규모(Mw)는 약 6.7 정도로 추정할 수 있다.[10][1]

3. 2. 삼산면, 고성읍, 월평리 일대

고성군 삼산면 삼봉리 산 102 일대(N 34°56'24.40", E 128°15'10.05", N 34°56'20.72", E 128°15'12.80")에 드러난 고성층은 주로 붉은색 이암, 사암, 역질사암, 응회암 등으로 구성된다. 특히 붉은색 사암층에는 약 10cm 두께의 응회암이 여러 층 끼어 있으며, 측면으로 연속성이 좋은 2m~5m 두께의 산성 유문암질 응회암 층들은 고성층의 중요한 건층(key bed) 역할을 한다. 이곳의 화산회 응회암에서 분리된 저어콘의 U-Pb 연대측정 결과는 약 9200만 년에서 8900만 년 전(92~89 Ma) 사이를 나타낸다.[1]

고성군 고성읍 신월리 산 10-7(N 34°57'20.25", E 128°19'32.17")에서는 주로 회색 이암, 사암, 역질사암 등으로 이루어진 고성층을 관찰할 수 있으며, 석회질 이암이 함께 나타난다. 사암층에는 10cm 두께의 응회질 사암이 여러 층 끼어 있다. 이곳에서는 서북서 방향이 우세하고 약 10cm 내외의 수직 변위를 보이는 점완형 성장 단층과, (서)북서 방향이 우세한 쇄설성 암맥들이 다수 발달해 있다. 이러한 단층들과, 아직 굳지 않은 퇴적물이 액체처럼 변해 갈라진 틈을 따라 주입된 쇄설성 암맥들은 이 지역에서 발생했던 단층 활동이나 화산 활동에 의한 지진의 영향으로 형성된 것으로 추정된다.[1]

고성군 고성읍 월평리 일대(N 34°56'17.16", E 128°20'22.20")의 해안가를 따라 약 3km에 걸쳐 고성층이 분포하며, 이는 주로 썰물 때 관찰할 수 있다. 이곳의 고성층은 주로 붉은색 이암, 사암, 역질사암, 응회암 등으로 구성되어 있으며, 중성 암맥의 관입을 받았다. 특히 이곳의 붉은색 이암층에서는 공룡 알 화석과 거북 알 화석이 발견되었고, 녹회색의 사질이암에서는 뿔공룡의 아래턱뼈 화석이 산출되기도 했다. 현재 이 화석들은 발굴되어 현장에는 남아있지 않다.[1]

2017년에는 고성읍 서외리 도로공사 현장 절개사면(N 34°58'38.75", E 128°19'08.02")에서 백악기 고성층과 그 위에 쌓인 제4기 지층을 함께 자르는 단층이 발견되었다. 이는 경남 남해안 지역에서 처음 보고된 제4기 단층으로, 위로 미는 힘에 의해 형성된 역이동성 단층이다. OSL 연대측정 결과, 이 단층의 마지막 활동 시기는 최소 약 6만 년 전 이후(61~60 ka)로 추정된다. 단층에 의한 실제 최소 수직 변위는 1.61m, 실제 변위량은 2.17m로 계산되었으며, 이를 한 번의 지진 활동으로 가정할 경우 모멘트 규모(Mw) 6.7 정도의 지진에 해당할 수 있다.[10][1] 현재 이 노두는 특별한 관리 없이 방치되어 있어 일반인이 확인하기는 어렵다.[10]

또한, 삼산면 장치리 해안(N34°56'28.09", E 128°14'13.69")에서는 고성층을 자르는 남-북 방향의 단층이 발달한 것이 확인되었다.[1]

4. 불국사 화강암 화강섬록암질암류

화강섬록암질암류(Kfgdi)는 불국사 화강암의 일부로 통영시와 거제시 일대에 분포하며 고성군 내에서는 고성읍 월평리, 율대리 일대에 분포한다.[1] 이 암류는 이전에 형성된 하양층군과 유천층군을 모두 관입하였으며, 주변의 퇴적암들을 열변질시켰다.[1]

이 암석은 각 암주(巖柱, stock)마다 연변부와 중심부를 따라 광물 조성과 조직의 차이가 뚜렷하며, 조립질에서 중립질의 화강섬록암, 섬록암 등 다양한 암상을 보여준다.[1] 특히 월평리와 은월리 사이 지역은 평탄한 지형을 이루고 판상절리가 잘 발달하는 특징을 보이며, 담회색의 글세립질 화강섬록암질 암상을 띤다.[1]

화강섬록암인 부분은 담회색 내지 회백색을 띠며, 세립질의 작은 암체에서는 회록색을 띠기도 한다.[1] 현미경 관찰 결과, 이 암석은 주로 사장석, 정장석, 석영, 각섬석으로 구성되어 있고, 흑운모와 자철석이 수반되며, 아주 적은 양의 백운모와 인회석을 포함한다.[1]

참조

[1]

웹인용

삼천포 지질도폭

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1983년

[2]

웹인용

忠武 地質圖幅說明書 (충무 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1983년

[3]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[4]

웹인용

泗川 地質圖幅說明書 (사천 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969년

[5]

저널

On the Dinosaur's Footprints from the Upper Cretaceous Gyeongsang Group, Korea (上部慶尙層群에서 發見된 白堊紀 恐龍의 足痕化石에 關하여)

https://www.dbpia.co[...]

1982-03

[6]

서적

경남권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2018-12

[7]

웹인용

Bidirectional paleocurrent records in the Jindong Formation of the Gyeongsang Supergroup, Korea : Occurrences and paleoenvironmental implications (경상누층군 진동층에 발달한 양방향성 고수류 기록 : 산상과 고환경적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2018-08

[8]

웹인용

Goseong Formation (Yucheon Group) in the southern part of the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 남부에 발달된 유천층군 고성층 : 산상 및 층서)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

[9]

웹인용

Distribution, age, and structural evolution of the Goseong Formation in the southern Gyeongsang basin, SE Korea (경상분지 남부 고성층의 분포, 퇴적시기와 구조진화사)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2018-08

[10]

저널

Geometric and kinematic characteristics of the Quaternary fault at Seooe site, in Goseong-gun, Gyeongsangnam-do (경남 고성군 서외지점에서 발견된 제4기 단층의 기하와 운동학적 특성)

https://www.dbpia.co[...]

2017-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com