군 (행정 구역)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

군(郡)은 한국, 중국, 일본, 베트남 등에서 사용되었던 행정 구역 단위이다.

한국의 군: 삼국 시대에 중국의 군현제를 도입하여 시작되었으며, 신라 시대에는 9주 아래 117개의 군이 설치되었다. 고려 시대에는 중앙 집권화와 지방 자치의 갈등 속에서 변화를 겪었고, 조선 시대에는 부, 목, 현의 하위 행정 구역으로, 모든 군에 지방관이 파견되었다. 일제강점기에는 군·면 통폐합이 이루어졌고, 대한민국에서는 광역시와 도의 하위 행정 구역으로, 군수와 군 의회를 갖는 기초자치단체로 운영된다. 조선민주주의인민공화국에서도 직할시와 도의 하위 행정 구역으로 사용된다.

중국의 군: 춘추전국시대부터 현과 함께 정복 지역을 통제하기 위해 설치되었으며, 진나라 시황제가 중국을 통일하면서 군현제가 본격적으로 시행되었다. 한나라 시대에는 주, 군, 현의 3단계 행정 체제가 확립되었으며, 후한 말기에 주가 군의 상위 행정 구역이 되면서 쇠퇴하여, 수나라에서 주현제가 실시되면서 역사 속으로 사라졌다.

일본의 군: 고대 율령제에서 구니의 하위 행정 구역으로 시작되어, 1878년 행정 구획으로서 부활, 1890년 지방공공단체로 규정되었으나, 1926년 폐지되었다. 현재는 지리적 구분의 의미만 남아있다.

베트남의 군: 중앙직할시 아래의 도심 지역을 지칭하며, 한국의 구와 유사한 도시 행정 구역이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 군 - 탈피오트

탈피오트는 이스라엘 방위군이 과학 분야 최우수 학생들을 선발하여 군 복무와 학문적 역량 개발을 동시에 지원, 국방 과학 기술 발전에 기여하는 엘리트 양성 프로그램이다. - 조선의 행정 구역 - 십삼도

십삼도는 1896년 조선이 23부제를 개편하며 전국을 13개 도로 재편하고 관찰사를 둔 행정구역 체계로, 일제강점기까지 행정구역 개편을 거치며 유지되다가 해방 이후 남북한의 상이한 행정구역 체계로 나뉘었다. - 조선의 행정 구역 - 이십삼부

이십삼부는 1895년 갑오개혁으로 조선 정부가 8도 체제를 대체하여 시행한 지방 행정 구역 개편으로, 중앙집권화 강화 및 행정 효율성 증대를 목표로 전국을 23개의 관찰부로 재편하고 행정 구역 명칭을 ‘군’으로 통일했으나, 행정 불균형, 통상 업무 혼란, 군 등급제로 인한 불평등 심화 등의 문제로 중앙집권화 목표 달성에 실패했다. - 조선민주주의인민공화국의 행정 구역 - 도 (행정 구역)

도는 여러 국가에서 행정 구역 단위로 사용되며, 중국에서는 시대에 따라 행정구역의 지위가 변화했고, 한반도에서는 조선의 8도 체제가 남북한의 도 체계의 기반이 되었으며, 일본에서는 홋카이도에서만 '도' 명칭을 사용하고, 이탈리아와 스페인 등 다른 국가에서도 각기 다른 의미로 사용된다. - 조선민주주의인민공화국의 행정 구역 - 특별시

특별시는 특정 도시에 특별한 지위와 권한을 부여하여 운영되는 행정구역으로, 대한민국에서는 서울특별시가 유일하며 광역지방자치단체와 동급이지만 시장은 장관급으로 더 높은 지위를 갖는다.

| 군 (행정 구역) | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 행정 구역 |

| 존속 기간 | 기원전 7세기 ~ 20세기 |

| 국가 | 중국 |

| 역사 | |

| 기원 | 춘추 시대 |

| 설치 시기 | 기원전 7세기 |

| 폐지 시기 | 20세기 |

| 설명 | 진나라가 중국을 통일한 후 전국에 설치한 지방 행정 구역. 이후 시대에 따라 크기와 중요도가 변화함. |

| 특징 | |

| 역할 | 군현제의 일부로, 중앙 정부의 통치력 강화에 기여 |

| 규모 | 시대에 따라 변화 |

| 중요도 | 시대에 따라 변화 |

| 한국의 군 (郡) | |

| 역사적 기원 | 중국의 군현제에서 유래 |

| 고려 시대 | 전국을 5도 양계로 나누고 그 아래에 주, 부, 군, 현을 둠. 군은 주보다 작은 행정 단위였음. |

| 조선 시대 | 고려의 제도를 계승하여 운영. 군은 현보다 큰 행정 단위였음. |

| 현대 | 대한민국의 시와 군의 '군'은 여기서 유래함. 조선민주주의인민공화국의 행정 구역에도 군이 존재함. |

| 같이 보기 | |

| 관련 항목 | 주 (행정 구역) 현 (행정 구역) 부 (행정 구역) 군현제 |

2. 한국의 군

한국의 군은 삼국시대부터 중국의 군현제를 도입하여 운영되기 시작했다. 고구려, 백제, 신라는 중앙집권적 국가체제가 갖추어지면서 이 제도를 적극적으로 활용했다.

조선 시대에는 전국의 모든 군현에 지방관이 파견되었고, 군은 부와 목보다 규모가 작고, 현보다는 큰 기초행정구역이었다. 경국대전에 따르면 전국에 82개의 군이 있었고, 종 4품의 외관직인 군수가 다스렸다.[25]

1895년 6월 23일 전국을 23부로 나누면서 모든 행정단위가 군(郡)으로 통일되었다. 1896년 8월 4일 13도제가 실시되면서 일부 부와 제주목이 부활했다가, 1906년 10월 1일 제주군이 되면서 현재와 같은 시(부)·군 제도의 틀이 갖추어졌다. 1914년 4월 1일 일제는 군·면 통폐합 등 행정구역을 개편했고, 이것이 현재 군 체제의 기반이 되었다.

2. 1. 고대

고구려, 백제, 신라는 정복한 부족들의 땅에 성을 쌓고 행정 중심지로 삼았으며, 이것이 군(郡)이 되었다. 군의 수장은 성주(城主)라고 불렀고, 나라에 따라 처려근지(處閭近支), 도사(道使), 태수(太守)라고도 불렀다.[25]신라는 676년 삼국 통일 후 80여 년 뒤인 신라 경덕왕 16년(757년)에 전국적으로 행정 구역을 개편하였다. 당시 행정 구역은 9주 아래 117개의 군을 두고, 군 아래에 3개 정도의 현(縣)을 두는 체계였다. 그러나 9세기 신라 말 혼란기에 행정 체계가 무너지면서 전국의 군현은 호족들에 의한 반독립적인 자치 체제로 이행되었는데, 이는 고려가 후삼국을 통일한 936년 이후에도 한동안 이어졌다.

2. 2. 고려 시대

고려는 후삼국 통일(936년) 이후에도 한동안 호족들의 자치 체제를 유지했다. 성종 2년(983년) 전국에 12목을 설치하고 지방관을 파견하면서 중앙 집권화를 추진했다. 그러나 고려 시대에는 지방관이 파견되지 않는 속군과 속현이 많았다.[25] 이는 중앙 정부의 지방 통제력이 약했음을 보여주는 동시에, 지방 세력의 자율성이 강했음을 시사한다.2. 3. 조선 시대

조선 시대에는 전국의 모든 군현에 지방관이 파견되면서 속군과 속현이 없어졌다. 군은 부, 목보다 규모가 작고, 현보다는 큰 지방의 기초 행정 구역이었다. 경국대전에 따르면 군은 전국적으로 82개가 있었고, 종 4품의 외관직인 군수가 다스렸다.[25]임진왜란과 병자호란 이후, 국방 강화와 효율적인 세금 징수를 위해 군현제가 개편되기도 했다. 이 과정에서 군의 규모나 위상이 조정되기도 했다. 조선 후기에는 농업 생산력 증대와 상공업 발달로 인해 일부 군이 성장하여 부, 목으로 승격되기도 하였다.

2. 4. 일제강점기

1895년 5월 8일 23부제가 실시되면서 기존의 부, 목, 군을 모두 군으로 통일하였다. 1896년 8월 4일 13도제가 실시되면서 일부 부와 목이 다시 설치되었으나, 1906년 9월 25일 제주목이 제주군으로 개편되면서 시·군 제도의 틀이 갖추어졌다.1910년 한일 병합 조약 체결 이후, 1914년 4월 1일 조선총독부는 대대적인 군면 통폐합을 실시하여 행정 구역을 개편하였다. 이 과정에서 많은 군이 통폐합되었고, 면의 수도 크게 줄어들었다. 이러한 군면 통폐합은 현재의 군 체제로 이어지고 있다.

일제강점기의 군면 통폐합은 단순히 행정 효율성을 높이기 위한 목적뿐만 아니라, 한국인의 전통적인 생활 공간과 공동체를 파괴하고 식민 통치를 용이하게 하기 위한 정치적인 의도가 있었다는 비판을 받는다.

1919년 3·1 운동 이후, 일제는 이른바 문화 통치를 표방하며 유화적인 정책을 펼쳤다. 그러나 군은 여전히 식민 통치의 중요한 도구로 활용되었으며, 조선총독부는 군을 통해 한국 사회를 감시하고 통제하였다.

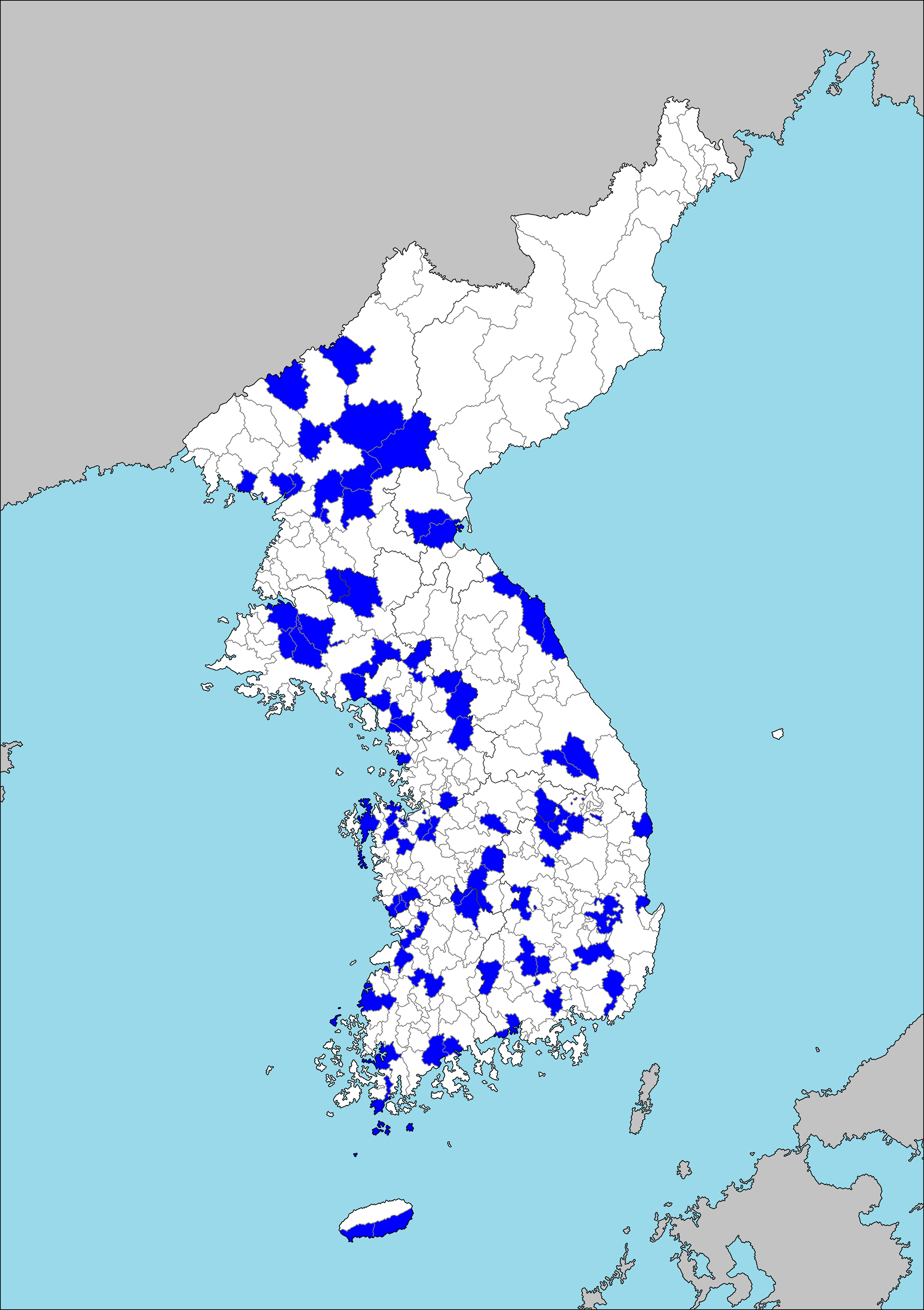

2. 5. 대한민국

대한민국에서 군은 광역시와 도의 하위 행정구역이다.1961년 지방자치에 관한 임시조치법에 따라 군이 기초자치단체가 되었으나, 지방자치는 정지되었다. 1995년 지방자치제도 개혁으로 광역시에 군이 포함되고, 도농복합형태 시가 도입되면서 군의 수가 줄어들었다.

현재 대한민국에서 군은 인구 감소와 고령화, 지방소멸 위기 등의 문제에 직면해 있다. 군 지역 활성화를 위한 정부와 지방 자치 단체의 노력이 지속적으로 이루어지고 있다.

2. 6. 조선민주주의인민공화국

조선민주주의인민공화국에서 군은 직할시와 도(道)의 하위 행정구역이다.[1]1952년 12월 22일 행정구역 개편으로 군의 수가 대폭 늘고, 면이 폐지되었다.[1] 군의 하부 행정구역으로는 리와 로동자구가 있으며, 군 인민위원회 소재지인 리는 읍이라고 칭한다.[1] 각 군마다 읍이 있으며, 읍의 이름은 군의 이름과 같다.[1] 읍에는 군 인민위원회 외에도 조선로동당 군 위원회, 군 인민회의가 있다.[1] 군이 폐지되면 읍은 본래 리의 명칭으로 환원되는데, 판문군이 폐지되면서 판문읍이 봉동리(현 개성시)로 환원된 것이 그 예이다.[1]

3. 일본의 군

일본에서는 고대 율령제를 시행하면서 구니의 하위 행정구역으로 군을 설정한 것으로 전해진다. 이후 일본에서 군은 그 위치와 역할이 여러 차례 변화를 겪었다. 에도 시대 때 에도 막부와 각 번은 군을 지방 통치의 단위로서 이용했다.

메이지 유신 이후 군은 지리적인 경계로만 쓰이다가 1878년 군구정촌편제법에 의해 행정 구획으로 부활했다. 1890년 군제가 공포되어 도도부현과 정·촌 사이의 지방 자치 단체로 규정되었고, 군의회가 설치되었다. 그러나 1921년 군제 폐지법이 공포되어 1923년 군의회가 폐지되고, 1926년 군장과 군 관공서(군청)도 폐지되어 현재는 명목상의 행정 구역으로만 남아 있다.

제2차 세계 대전 후 1947년 공포된 새로운 지방자치법에서도 정이나 촌은 군의 아래에 두는데, 정·촌이 시로 승격하거나 시와 합병하면 행정구역상 군과 분리되고, 군에 속하는 정·촌이 없어지면 군은 자연히 폐지된다. 1960년대 이후 시정촌이 계속 통폐합되면서 군의 수도 많이 줄어들었다. 현재의 군은 주소 표기에 사용되는 정도의 명목상의 존재이며, 필요에 따라 도도부현 의회 선거구 설정이나 광역 연합체(광역 행정권)의 범위 설정 등의 기준으로 활용되고 있다.

3. 1. 중세, 근세

가마쿠라 시대에는 장원, 군, 향, 보 등이 병렬하며, 지토(地頭)로 임명된 무사들의 영지 단위가 되었다. 센고쿠 시대에는 센고쿠 다이묘들이 영토 확장을 하며 군 단위로 지배 영역을 분할하고 군대를 배치했다. 에도 시대에는 막부와 번이 군대(郡代)나 군 봉행(郡奉行) 등의 관직을 두어 지방 통치에 활용했다.3. 2. 근대

메이지 유신 이후 군은 지리적인 구분으로만 쓰이다가, 1878년 군구정촌편제법(郡区町村編制法)에 의해 행정 구획으로 부활했다.[23] 1890년 군제(郡制)가 공포되어 도도부현과 정(町)·촌(村) 사이의 지방 자치 단체로 규정되었고, 군의회가 설치되었다.[23] 1921년 군제 폐지법이 공포되어 1923년 군의회가 폐지되고, 1926년 군장(郡長)과 군 관공서(郡役所)도 폐지되어 명목상의 행정 구역으로 남게 되었다.[23] 제2차 세계 대전 중에는 부현의 출장소인 지방사무소가 군 단위로 설치되어 사실상 군청이 부활하기도 했다.3. 3. 현대

일본에서는 1947년 공포된 새로운 지방자치법에서도 정(町)이나 촌(村)을 군의 아래에 두도록 하였다. 그러나 정·촌이 시(市)로 승격하거나 시와 합병하면 행정구역상 군과 분리되고, 군에 속하는 정·촌이 없어지면 군은 자연히 폐지된다.[2] 1960년대 이후 시정촌이 계속 통폐합되면서 군의 수도 많이 줄어들었다.[2] 현재 군은 주소 표기에 사용되는 정도의 명목상의 존재이며, 필요에 따라 도도부현 의회 선거구 설정이나 광역 연합체(광역 행정권)의 범위 설정 등의 기준으로 활용되고 있다.[2]4. 중국의 군

진나라의 군현제(郡縣制) 이전부터 군의 연원을 찾아볼 수 있다.

군의 기원, 발전, 그리고 소멸에 대한 자세한 내용은 하위 섹션을 참고하라.

4. 1. 기원

중국의 춘추전국시대부터 현과 함께 새로 정복한 지역을 통제할 목적으로 설치된 군관구의 성격이 짙은 기관이었다. 처음에는 체계적으로 관리되지 못했지만, 이후 각 나라 간의 전쟁이 격화되면서 지방에 대한 중앙정부의 통제를 강화하기 위해 직할지로 삼고자 전국적으로 설치되었다.[1]처음에 군과 현은 상하관계가 없었다. 그러나 군은 대개 변경 지역의 넓은 지역을 관할하고 그 안에 몇 개씩 현이 설치되면서 현과 상하관계가 생기기 시작했다.[2]

군이 본격적인 행정기관으로 활성화된 것은 진나라의 시황제가 중국을 통일하고 전국을 36군으로 구획하면서 군현제를 본격적으로 시행하면서부터이다.[26]

후한 말기에 주가 군의 상위 행정구역으로 자리잡고, 이후 주가 자주 분할되어 관할하는 군의 수가 크게 줄어들면서 수나라에서 처음으로 군을 없애고 주(州)로 군을 대신하는 주현제를 실시했다. 당나라에서는 주현제와 군현제를 오가다가 주현제가 정착되면서 군은 역사 속으로 사라지고, 주가 군을 대신해 현의 상급 행정기관이 되었다.

동주 시대의 춘추 시대인 기원전 8세기부터 5세기까지, 주나라의 더 크고 강력한 제후국들—진, 진, 위를 포함하여—은 더 작은 경쟁국들을 병합하기 시작했다. 이 새로운 영토들은 봉토의 일부가 아니었고, 대신 현(''xiàn'')으로 조직되었다.[1] 결국, 군은 전국 시대 주요 국가들 사이의 변방으로 개발되었다. 군은 인구가 적고 공식적인 계층에서 더 낮았지만, 현보다 더 크고 더 큰 군사력을 갖추고 있었다.

각 국가의 영토가 기원전 5세기에서 3세기에 걸쳐 전국 시대로 점차 형성되면서, 국경에 있는 군은 번성했다. 이로 인해 현이 군에 종속되는 2단계 행정 체제가 생겨났다. 각 국가의 영토는 이제 비교적 더 커졌기 때문에 현이 설립된 내륙 지역에서는 군의 군사력이 필요하지 않았다. 국경 군의 군사적, 전략적 중요성은 현의 중요성보다 더 커졌다.[2]

기원전 221년, 진나라에 의해 중국이 통일된 후, 진나라는 여전히 군사 활동을 벌여야 했다. 여섯 개의 이전 국가 출신 반란자들이 진나라의 지배에 복종하려 하지 않았기 때문이다. 그 결과, 진 시황제는 진나라에 36개의 군을 설치했고, 각 군은 현으로 세분화되었다. 이것은 중국에 알려진 최초의 2단계 행정 체계를 확립했다.

기원전 206년, 한나라가 초한전쟁에서 초나라를 상대로 승리했을 때, 처음에는 주나라 봉건 제도가 부활하여 한 고조는 거의 독립적인 왕들을 인정하고 그의 친족들에게 대규모 영토를 하사했다. 이 두 종류의 왕국들은 재상(''상'')의 보좌를 받는 세습 통치자들이 다스렸다. 이와 병행하여 일부 진나라 군현들은 중앙 정부가 직접 임명한 태수 아래 계속 유지되었다.

동한 시대에 이르러 군현은 새로운 행정 구역인 주(''zhōu'')에 종속되었다.[3] — 주, 군, 현으로 구성된 3단계 행정 체제가 확립되었다. 중국 신화의 황제가 다스렸다는 구주는 공식적인 정치 구역이 아닌 지리적 구역이었으며, 처음에는 13개의 주와 대략 100개의 군이 있었다.

중국은 이후 5세기 동안 진과 남북조 시대에 걸쳐 크게 분열되었다. 격렬한 전쟁, 유동적인 정치적 경계, 강제 이주, 광범위한 인구 손실, 특히 오호 십육국 시대 동안 많은 지역에서 중앙 정부의 통제력 상실로 인해 행정 구역의 수가 급격히 증가했다. 비록 3계층 시스템의 유산이 여전히 형식적으로는 효력을 발휘했지만, 다양한 왕국의 통치자들은 지방을 점점 더 세분화하여, 지방과 군의 구분을 모호하게 만들고 당시 중국의 혼란을 반영할 때까지 지방을 정의하고 재정의했다.

중국은 마침내 수 문제에 의해 통일되었고, 수나라(581–618)가 589년에 건국되었다. 이미 100개 이상의 행정 구역이 있었기 때문에, 행정 구역의 군과 사의 두 단계를 하나로 병합하여 일반적으로 현으로 번역되었다. 이는 군의 종말을 의미했다. 몇몇 황제는 이 행정 단위를 "군"이라고 불렀지만, 대부분 "주" ("행정 구역")를 사용했으며, 정치적 기능은 동일했다. 당나라 말에는 중국에서 "군"이라는 용어가 더 이상 사용되지 않았고, 새로운 상위 행정 단위인 도가 도입되어 3단계 행정 체제가 부활했다.

전국 시대에는 해당 지역의 주요 행정관을 군수(s=郡守|p=jùnshǒu|l=군(郡)의 수비대장중국어)라고 불렀다. 한나라 시대에는 군수(''junshou'')의 직함이 태수(s=太守|p=tàishǒu|l=대수비대장|labels=no중국어)로 변경되었다. 두 용어 모두 "지사"로 번역되기도 한다. 태수는 행정 등급의 ''품질''(s=品秩|p=pǐnzhì|labels=no중국어) 시스템에 따라 연간 2,000석(s=石|labels=no중국어)의 곡물을 봉급으로 받았다. 많은 전직 태수들이 나중에 삼공 또는 구경의 직책으로 승진했다.

4. 2. 발전

진나라의 시황제가 중국을 통일하고 전국을 36군으로 구획하면서 군현제가 본격적으로 시행되었다.[26] 한나라 때는 주나라 봉건 제도를 부활시켜 왕들을 인정하고 친족들에게 대규모 영토를 하사하는 정책을 펼쳤다. 이로 인해 봉건제와 군현제를 절충한 군국제(郡国制)가 시행되었으며, 군은 주(州)에 소속되었다.[3]4. 3. 소멸

후한 말기에 주가 군의 상위 행정 구역으로 자리 잡았다. 이후 주가 자주 분할되면서 군이 관할하는 현의 숫자가 크게 줄어들었다. 수나라 때 군이 폐지되고 주현제(州県制)가 실시되면서 군은 역사 속으로 사라졌다.[2]5. 베트남의 군

중앙직할시 아래의 도심 지역을 군(quận|꽌vi)이라 부른다.[1] 베트남의 행정 구역 참고.[1]

참조

[1]

서적

History of the Three Kingdoms (三国史话)

Zhonghua Publishing House (中华书局)

2009

[2]

문서

Shi Ji vol. 71

[3]

웹사이트

The government and geography of the northern frontier of Late Han

https://digitalcolle[...]

Australian National University

2004

[4]

문서

昭和42年([[1967年]])12月、藤原京の北面外濠から「[[己亥]]年十月[[上総国|上捄国]][[安房郡|阿波評]]松里□」(己亥年は西暦[[699年]])と書かれた木簡が掘り出された。これにより、それまでの郡評論争に決着が付けられたとともに、改新の詔の文書は『日本書紀』を編纂した[[奈良時代]]に書き替えられたことが明白になった。「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」木下正史著『藤原京』中央公論新社 2003年 64ページ

[5]

문서

後北条領国における郡代支配から支城制への変遷については[[池上裕子]]「後北条氏の公事について」『戦国時代社会構造の研究』1983、これに対して戦国大名領国の多様性からの検討は[[黒田基樹]]『戦国大名北条氏の領国支配』1995

[6]

문서

市が町村となることもできるが(地方自治法第8条3項)、再度郡の区域に画さない。また、市制を施行した市が町村となった例は2016年現在ない。

[7]

문서

昭和時代の市町村合併でも、[[福島県]][[いわき市]]の区域及び[[千葉県]][[市原市]]の区域のように、明治時代の郡に相当する区域になった例はあるが、その数は多くない。いわき市の区域は旧[[久之浜町]]及び旧[[大久村]]の区域を除いて旧[[石城郡]]の区域、市原市の区域は全域が旧[[市原郡]]の区域である。

[8]

문서

テレビの「地震速報」のテロップにも、郡の名称(たとえば、「勢多郡」「佐波郡」)のあとに「東村」と表記されていた。

[9]

문서

石狩振興局

[10]

문서

渡島総合振興局

[11]

문서

檜山振興局

[12]

문서

後志総合振興局

[13]

문서

空知総合振興局

[14]

문서

上川総合振興局

[15]

문서

留萌振興局

[16]

문서

宗谷総合振興局

[17]

문서

オホーツク総合振興局

[18]

문서

胆振総合振興局

[19]

문서

日高振興局

[20]

문서

十勝総合振興局

[21]

문서

釧路総合振興局

[22]

문서

根室振興局

[23]

문서

[[s:zh:隋書/卷29|『隋書』地理志上]]「高祖受終、惟新朝政。開皇三年、遂廃諸郡。」

[24]

문서

[[京畿道]][[果川市]]は面からの昇格。京畿道[[安山市]]、[[城南市]]は面同士の合併。

[25]

서적

이기백(1976)韓國史 新論

[26]

웹사이트

네이버 백과사전

http://100.naver.com[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com