귀환권

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

귀환권은 개인이 자신의 국가로 돌아갈 권리를 의미하며, 인권이자 자연법에 기초한다. 고대 사회에서는 추방이 심각한 범죄로 여겨졌으며, 마그나 카르타, 프랑스 1791년 헌법 등에서 귀환권이 명시적으로 언급되었다. 국제법적으로는 세계 인권 선언, 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 등에서 귀환권을 보장하며, "자신의 국가"에 대한 해석은 논쟁의 대상이 되기도 한다. 일부 국가는 귀환권을 법률로 규정하여 특정 민족이나 집단의 귀환을 지원하고 있으며, 한국의 관점은 본문에 제시되어 있지 않다.

더 읽어볼만한 페이지

- 거주 이전의 자유 - 대한민국 헌법 제14조

대한민국 헌법 제14조는 모든 국민에게 거주 및 이전의 자유를 보장하며, 이는 국내외 거주지 선택과 이동의 자유, 국외 이주 및 귀환의 자유를 포함하지만, 법률에 의해 합리적으로 제한될 수 있다. - 난민 - 세계 난민의 날

세계 난민의 날은 전쟁, 분쟁, 박해로 고향을 떠난 난민과 국내 실향민에 대한 인식을 높이기 위해 매년 6월 20일에 기념하며, 1951년 난민의 지위에 관한 협약 50주년을 기념하는 의미를 담고, 유엔난민기구(UNHCR)는 매년 캠페인을 통해 난민의 권리와 보호를 강조한다. - 난민 - 난민의 지위에 관한 협약

난민의 지위에 관한 협약은 제2차 세계 대전 이후 난민 문제 해결을 위해 1951년 유엔에서 채택된 국제 조약으로, 난민의 정의, 체약국의 의무, 난민에 대한 대우 등을 규정하며, 1967년 의정서와 지역 협약 등을 통해 보완되었고 대한민국도 가입했으나 낮은 난민 인정률과 사회적 편견 등의 과제가 남아있다. - 국적법 - 조선적

조선적은 일본 정부가 대한민국 국적을 취득하지 않은 재일 한국인을 등록하기 위해 사용한 법적 지위로, 국적이 아닌 편의상의 표기이며, 재일 한국·조선인의 정체성을 반영하는 용어로 사용되기도 하지만, 법적으로 무국적에 가깝고 대한민국 입국, 국적 문제 등에서 어려움을 겪으며 그 수가 감소하고 있다. - 국적법 - 독일 국적법

독일 국적법은 독일 시민권 취득, 상실, 이중 국적에 관한 법률로, 1913년 제정되어 속인주의와 속지주의를 부분적으로 결합했으며, 출생, 입양, 귀화 등을 통해 국적을 취득하고, 자발적 타국 국적 취득 등의 경우 상실될 수 있다.

| 귀환권 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 본국 또는 거주지로의 자발적 귀환에 대한 인권. |

| 관련 권리 | 이동의 자유 국적 사생활 가족 생활 적절한 생활 수준 차별 금지 |

| 국제법 | |

| 주요 내용 | 난민, 추방된 개인 또는 집단이 원래 살던 곳으로 돌아갈 수 있는 권리. |

| 근거 | 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 제12조 4항 난민의 지위에 관한 협약 |

| 역사 | |

| 기원 | 제1차 세계 대전 이후 소수 민족 보호 조약에서 유래. |

| 발전 | 세계 인권 선언 제13조 2항 (모든 사람은 자국을 떠날 자유와 자국으로 돌아올 권리가 있다). 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 제12조 4항 (누구도 자국에 들어올 권리를 자의적으로 박탈당하지 아니한다). |

| 적용 | |

| 대상 | 난민 국내 실향민 추방 또는 강제 이주 피해자 |

| 주요 고려 사항 | 자발적 귀환 보장 안전하고 존엄한 귀환 조건 재산 반환 및 보상 사회 통합 지원 |

| 논쟁 | |

| 주요 쟁점 | 귀환 권리의 범위와 내용 귀환 조건의 충족 여부 재산권 분쟁 해결 정의 구현 및 화해 |

| 관련 문서 | |

| 유엔 총회 결의 | 결의 194, 결의 3236 등 |

| 국제 사법 재판소 판례 | 보스니아 헤르체고비나 대 세르비아 몬테네그로 사건 |

| 참고 자료 | |

| 관련 연구 | Tjasa Leskovic Vendramin, "The Right to Return of Refugees in International Law: The Case Study of Bosnia and Herzegovina" unaslovenia.org Human Rights Watch, "The Human Rights Committee General Comment on Article 12 of the International Covenant on civil and Political Rights (November 1999)" hrw.org Institute on Statelessness and Inclusion, "2. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)" statelessnessandhumanrights.org United Nations Audiovisual Library of International Law legal.un.org Eric Rosand, "The Right to Return Under International Law Following Mass Dislocation: The Bosnia Precedent?" repository.law.umich.edu |

2. 역사적 배경

고대에는 귀환권이 명시적으로 인정되지는 않았지만, 고향으로 돌아가는 것이 명시적으로 거부되는 추방은 심각한 범죄에 대한 일반적인 처벌이었다. 메가라의 텔레스는 그의 변론 "추방에 관하여"에서 "하지만 추방자들은 고향으로 돌아가는 것이 허용되지 않으며, 이것은 그들의 자유에 대한 심각한 제한이다."라고 썼다.[1]

고대에는 정복이나 반란에 대한 처벌로 사람들이 도시와 고향에서 집단적으로 추방되거나 뿌리 뽑히는 경우가 많았다. 어떤 경우에는 군사력과 정치력의 균형이 바뀐 후에 그들이 돌아가는 것이 허용되거나 장려되었다.[7]

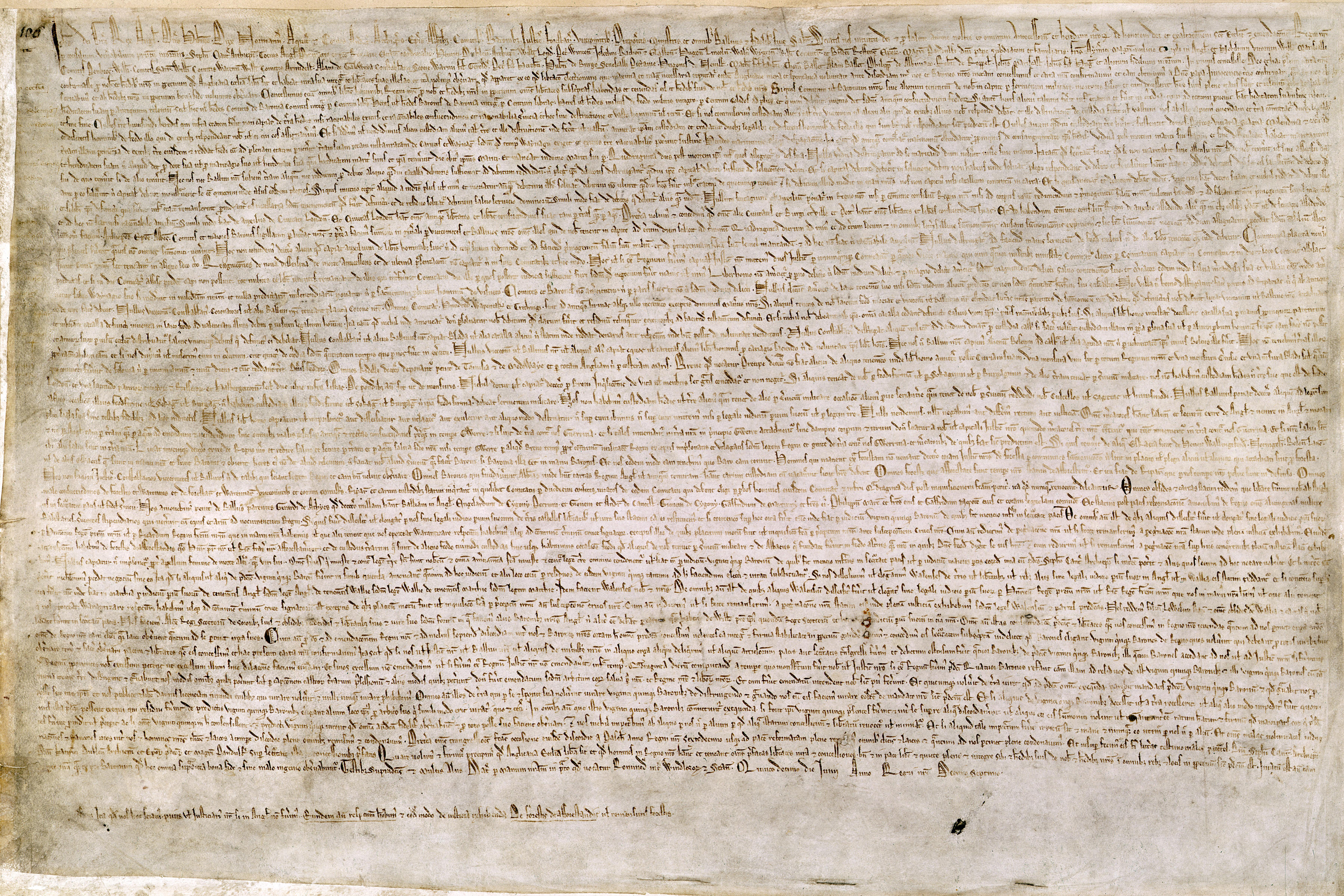

최초로 성문화된 귀환권 보장은 1215년 영국의 헌장인 마그나 카르타에서 찾아볼 수 있다.[10] 1791년 프랑스 헌법은 귀환권을 인정한 초기 사례 중 하나로, 1790년 12월 15일에 제정되었다.[6]

1864년 제2차 슐레스비히 전쟁 이후, 이전에는 덴마크가 통치하던 슐레스비히는 독일 제국의 일부가 되었다. 상당수의 주민들은 덴마크 시민권을 유지하기로 선택하고 독일 시민권을 취득하는 것을 거부했다. 결과적으로 그들은 프로이센 당국에 의해 이 지역에서 추방되었다. 반세기 후, 제1차 세계 대전에서 독일이 패배한 후, 이 지역의 미래를 결정하기 위해 1920년에 국민투표가 실시되었다. 덴마크 정부는 추방된 덴마크계 주민들과 그 후손들이 슐레스비히로 돌아와 국민투표에 참여할 수 있도록 요청했고, 이는 허용되었다.[1]

2. 1. 고대 사회의 귀환

고대에는 귀환권이 명시적으로 인정되지는 않았지만, 고향으로 돌아가는 것이 명시적으로 거부되는 추방은 심각한 범죄에 대한 일반적인 처벌이었다. 메가라의 텔레스는 그의 변론 "추방에 관하여"에서 "하지만 추방자들은 고향으로 돌아가는 것이 허용되지 않으며, 이것은 그들의 자유에 대한 심각한 제한이다."라고 썼다.[1]고대에는 정복이나 반란에 대한 처벌로 사람들이 도시와 고향에서 집단적으로 추방되거나 뿌리 뽑히는 경우가 많았다. 어떤 경우에는 군사력과 정치력의 균형이 바뀐 후에 그들이 돌아가는 것이 허용되거나 장려되었다.[7]

2. 1. 1. 시온으로의 귀환

고대에는 귀환권이 명시적으로 인정되지는 않았지만, 고향으로 돌아가는 것이 명시적으로 거부되는 추방은 심각한 범죄에 대한 일반적인 처벌이었다. 이 주제는 고대 작가들에 의해 광범위하게 논의되었다.[7] 예를 들어, 메가라의 텔레스는 그의 변론 "추방에 관하여"에서 "하지만 추방자들은 고향으로 돌아가는 것이 허용되지 않으며, 이것은 그들의 자유에 대한 심각한 제한이다."라고 썼다.[1]고대에는 정복의 일환이나 반란에 대한 처벌로, 집단적으로 사람들이 도시와 고향에서 추방되거나 뿌리 뽑히는 경우가 많았다. 어떤 경우에는 군사력과 정치력의 균형이 바뀐 후에 그들이 돌아가는 것이 허용되거나 장려되었다.

잘 알려진 예는 시온으로의 귀환인데, 키루스 2세는 유다 왕국에서 바빌론 유수로 추방된 유대인들에게 조상의 고향으로 돌아가 예루살렘을 재건할 수 있는 선택권을 부여했다. 히브리 성경(에스라기와 느헤미야기)에 기록된 이 사례는 현대 시온주의자들에 의해 종종 선례로 인용되며, 자신의 귀환을 추구하려는 다른 그룹들에게도 영감을 주었다.

펠로폰네소스 전쟁 동안, 아테네는 멜로스, 아이기나 및 기타 도시의 주민들을 추방하고 흩어지게 했다 (그들 중 일부는 노예로 팔렸다). 스파르타의 승리 이후, 기원전 405년 스파르타 장군 리산드로스는 이러한 추방자들을 모아 원래의 도시로 복귀시키기 위해 노력했다.[8][9]

2. 2. 마그나 카르타

최초로 성문화된 귀환권 보장은 1215년 영국의 헌장인 마그나 카르타에서 찾아볼 수 있다.[10]Magna Carta영어에서는 다음과 같이 명시하고 있다.

앞으로는 누구나 전쟁 시, 그리고 짧은 기간 동안, 왕국의 공동 이익을 위해 예외적으로 허용되는 경우를 제외하고는, 우리에 대한 충성을 유지하면서, 육로나 수로를 통해 해를 입거나 두려움 없이 안전하게 왕국을 떠났다가 돌아올 수 있다. 법에 따라 투옥되거나 추방된 자, 우리와 전쟁 중인 국가의 사람, 그리고 상인(위에서 언급한 바와 같이 대우받아야 함)은 이 조항의 예외로 한다.[11]

2. 3. 프랑스 1791년 헌법

1791년 프랑스 헌법은 귀환권을 인정한 초기 사례 중 하나로, 1790년 12월 15일에 제정되었다.[6]"모든 사람은 헌법에 의해 규정된 절차에 따라 중단되거나 체포되지 않는 한 자유롭게 가고, 머물고, 떠날 수 있다."

이 헌법은 수 세기 동안 지속된 위그노 (프랑스 개신교 신자)에 대한 박해와 차별을 종식시켰다.

프랑스에 거주하는 모든 개신교 신자를 정식 시민으로 만드는 것과 동시에, 1790년 12월 15일에 제정된 법률은 다음과 같이 명시했다.

"종교적인 이유로 국외로 추방된 프랑스 남녀의 혈통을 어떤 형태로든 이어받은 외국 출생자는 프랑스 국적(naturels français프랑스어)을 부여받으며, 프랑스로 돌아와 그곳에 거주지를 정하고 시민 선서를 할 경우 이 자격에 따른 권리를 누릴 수 있다."[12]

낭트 칙령의 폐지와 위그노의 추방은 한 세기 이상 전에 일어났으며, 많은 위그노가 다른 나라로 이주하여 그곳의 주민과 결혼했다(포츠담 칙령 참조). 따라서 이 법은 잠재적으로 많은 영국인, 독일인, 남아프리카 공화국 국민 등에게 프랑스 시민권을 부여했지만, 실제로 이 혜택을 누린 사람은 극히 일부였다. 위그노 후손이 프랑스 시민권을 얻을 수 있는 이 선택권은 1945년까지 유지되었으며, 프랑스 점령 이후 프랑스인들이 위그노 출신의 독일인들이 이 혜택을 누리는 것을 원하지 않게 되면서 폐지되었다.

2. 4. 슐레스비히 국민투표 (1920)

1864년 제2차 슐레스비히 전쟁 이후, 이전에는 덴마크가 통치하던 슐레스비히는 독일 제국의 일부가 되었다. "옵탄트"라고 알려진 상당수의 주민들은 덴마크 시민권을 유지하기로 선택하고 독일 시민권을 취득하는 것을 거부했다. 결과적으로 그들은 프로이센 당국에 의해 이 지역에서 추방되었다. 반세기 후, 제1차 세계 대전에서 독일이 패배한 후, 이 지역의 미래를 결정하기 위해 1920년에 국민투표가 실시되었다. 덴마크 정부는 연합국에 이 추방된 덴마크계 주민들과 그 후손들이 슐레스비히로 돌아와 국민투표에 참여할 수 있도록 요청했다. 이는 허용되었지만, 많은 옵탄트들이 그동안 미국으로 이민을 갔고, 이들 대부분은 실제로 돌아오지 않았다.[1]3. 국제법상 귀환권

어떤 국가를 떠나 자신의 국가로 돌아갈 권리는 인권으로 간주되며, 자연법에 기초한다.[6] 이는 세계 인권 선언 등 여러 국제 문서에 명시되어 있으나, 그 해석에 대해서는 학자들 사이에 논란이 있다.

3. 1. 국제 문서

귀환권 원칙은 여러 국제 문서에 명시되어 있다.[6]- 헤이그 규약 (HR), 제20조:

:* 평화가 종결된 후, 포로의 송환은 가능한 한 신속하게 수행되어야 한다.[13]

:* 분쟁 중에 강제로 이주된 민간인들 또한 송환되어야 한다.[13]

- 세계 인권 선언 (UDHR), 제13조:

:* 모든 사람은 각 국가의 경계 내에서 이동 및 거주할 자유가 있다.

:* 모든 사람은 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 가진다.

- 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 (ICCPR) 제12조 4항:

:* 누구도 자국에 들어갈 권리를 자의적으로 박탈당해서는 안 된다.

- 제네바 협약 제4조, 제49조:

:* 개인 또는 집단적인 강제 이주, 점령국의 영토 또는 점령 여부에 관계없이 다른 국가의 영토로의 보호 대상자 추방은 그 동기에 관계없이 금지된다.

:* 점령국은 인구의 안전 또는 불가피한 군사적 이유가 요구하는 경우, 특정 지역의 전부 또는 일부를 대피시킬 수 있다. ... 이와 같이 대피된 사람들은 해당 지역의 적대 행위가 중단되는 즉시 집으로 돌려보내져야 한다.

- 모든 형태의 인종 차별 철폐에 관한 국제 협약, 제5조 d(ii):

:* 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리.

이러한 조항들을 어떻게 해석해야 하는지에 대해 학자들 사이에서 논란이 있다.

3. 2. "자신의 국가" 해석 논란

귀환권 원칙은 여러 국제 문서에 명시되어 있다. 헤이그 규약 제20조는 전쟁 포로의 송환을 규정하고 있으며, 분쟁 중 강제 이주된 민간인도 송환되어야 한다는 주장이 제기되었다.[13] 세계 인권 선언 제13조는 모든 사람이 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 가진다고 명시한다. 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 제12조 4항은 누구도 자국에 들어갈 권리를 자의적으로 박탈당해서는 안 된다고 규정한다. 제네바 협약 제4조 제49조는 점령지 주민의 강제 이주를 금지하며, 불가피한 경우 대피 후 즉시 귀환시켜야 한다고 명시한다. 모든 형태의 인종 차별 철폐에 관한 국제 협약 제5조 d(ii)는 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 보장한다.이러한 조항들의 해석에 대해 학자들 간의 논란이 있다. 1955년 국제사법재판소의 노테봄 사건 판례는 "자신의 국가"에 대한 기준으로 개인과 국가 간의 "진정하고 효과적인" 연결을 제시했다.[14] 이러한 연결의 기준으로는 "긴밀하고 지속적인 관계", "전통", "정착", "이해 관계", "가족 관계" 등이 제시되었으나, 이후 판결로 대체되었다.

자유권 규약과 세계 인권 선언에서 "자신의"와 "자신의 국가"의 의미에 대한 이견이 존재한다.[14] 1999년 유엔 인권 위원회는 "'자신의 국가'의 범위는 '국적 국가'보다 넓으며, 특정 국가와의 특별한 관계를 가진 개인을 포함한다"고 해석했다.[15] 여기에는 국적을 박탈당하거나 국적이 다른 국가로 편입된 개인 등이 포함된다. 아흐터하이스에 따르면, 자유권 규약 제12조 4항의 문구 변경은 해당 국가 밖에서 태어난 국민 또는 시민도 포함하기 위한 것이었다.[16]

3. 3. 대량 이주와 귀환권

귀환권 원칙은 여러 국제 문서에 명시되어 있다. 헤이그 규약 제20조는 평화 종결 후 포로의 송환을 가능한 한 신속하게 수행해야 한다고 명시하고 있다.[13] 분쟁 중 강제로 이주된 민간인 또한 송환되어야 한다는 주장이 제기되었다.[13]세계 인권 선언 제13조는 모든 사람이 각 국가 내에서 이동 및 거주의 자유를 가지며, 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 가진다고 규정하고 있다. 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 제12조 4항은 누구도 자국에 들어갈 권리를 자의적으로 박탈당해서는 안 된다고 명시한다.

제네바 협약 제4조 제49조는 개인 또는 집단적인 강제 이주, 점령국 영토 또는 점령 여부에 관계없이 다른 국가의 영토로의 보호 대상자 추방을 금지한다. 점령국은 인구의 안전 또는 불가피한 군사적 이유가 있는 경우 특정 지역을 대피시킬 수 있지만, 대피된 사람들은 적대 행위가 중단되는 즉시 집으로 돌려보내져야 한다.[14] 모든 형태의 인종 차별 철폐에 관한 국제 협약 제5조는 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 명시한다.

이러한 조항들의 해석에 대해 학자들 사이에 논란이 있다. 귀환권이 전체 민족 집단이 강제로 이주된 상황에 적용될 수 있는지에 대한 이견이 존재한다. 예루살렘 공공 문제 센터의 루스 라피도스는 스티그 예거스키올드의 해설을 인용하여, 이 권리가 이주된 집단을 보호하기 위한 것이 아니라고 주장했다.[17] 허스트 해넘도 비슷한 주장을 했다.[18]

반면, 만프레드 노박은 귀환권은 "수많은 사람들이 이 권리를 주장하더라도" 적용된다고 주장했다.[19] 브라카는 관련 국제 문서의 텍스트나 준비 작업이 대량 이주 상황을 배제하기 위해 귀환을 제한하는 것을 지지하지 않는다고 주장하며, 관련 언어가 "모든 사람"을 언급하고 있음을 강조했다.[14] 존 퀵글리는 개인의 권리로 제시되어 있지만, 역사적으로 사람들의 이동은 집단적인 차원을 띠어 왔다고 지적했다.[14]

미국 국무부의 법률 고문인 에릭 로샌드는 귀환권의 적용을 개인적인 귀환 거부 사례로 제한하는 내용은 없으며, 작성자는 난민과 이재민의 대량 이동을 이 권리에서 제외할 의도가 없었다고 결론 내렸다.[1] 그는 귀환권이 대량 이주 하에서는 적용될 수 없다는 견해를 논의하면서, 최근 평화 협정에서 이 권리를 보장하는 근거가 되었음을 강조했다.[1]

3. 4. 난민의 귀환권

세계 인권 선언(UDHR) 제13조는 다음을 명시하고 있다.[13]- 모든 사람은 각 국가의 경계 내에서 이동 및 거주할 자유가 있다.

- 모든 사람은 자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리를 가진다.

시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약(ICCPR) 제12조 4항은 "누구도 자국에 들어갈 권리를 자의적으로 박탈당해서는 안 된다"라고 명시하고 있다.[13]

제네바 협약 제4조 제49조는 "개인 또는 집단적인 강제 이주, 점령국의 영토 또는 점령 여부에 관계없이 다른 국가의 영토로의 보호 대상자 추방은 그 동기에 관계없이 금지된다. 그럼에도 불구하고, 점령국은 인구의 안전 또는 불가피한 군사적 이유가 요구하는 경우, 특정 지역의 전부 또는 일부를 대피시킬 수 있다. ... 이와 같이 대피된 사람들은 해당 지역의 적대 행위가 중단되는 즉시 집으로 돌려보내져야 한다"라고 명시하고 있다.[13]

모든 형태의 인종 차별 철폐에 관한 국제 협약 제5조 d(ii)는 "자국을 포함한 모든 국가를 떠날 권리와 자국으로 돌아갈 권리"를 명시하고 있다.[13]

이러한 조항들을 어떻게 해석해야 하는지에 대해 학자들 사이에서 논란이 있다. 마스리에 따르면, 난민 지위는 귀환권과 별개이다. 따라서 난민이 망명 국가에서 새로운 국적을 취득하더라도, 그들이 떠났던 국가로 돌아갈 권리를 반드시 상실하는 것은 아니다. 마스리는 재정착이 난민과 출신 국가 간의 "연결을 약화"시키지만, 이러한 약화가 자동으로 권리 박탈로 이어질 만큼 충분하지는 않다고 주장한다.[20]

4. 지역 조약과 귀환권

아프리카 인권 및 인민 권리 헌장 제12조 2항에는 "모든 개인은 자국을 포함한 모든 국가를 떠나 자신의 국가로 돌아갈 권리를 가진다. 이 권리는 국가 안보, 법과 질서, 공중 보건 또는 도덕을 보호하기 위해 법률에 의해 규정된 제한에만 적용될 수 있다"라고 귀환권이 명시되어 있다.[21]

이 권리는 유럽 인권 협약 제3조 2항과 미국 인권 협약 제22조 5항에도 나타나 있다. 유럽 인권 협약에서는 "어느 누구도 자신이 국민인 국가의 영토에 들어갈 권리를 박탈당해서는 안 된다"고 규정하고 있으며, 미국 인권 협약에서는 "어느 누구도 자신이 국민인 국가의 영토에서 추방되거나 그 영토에 들어갈 권리를 박탈당할 수 없다"고 명시되어 있다. 이러한 협약들에서 사용된 "국민"이라는 단어는 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제 규약 제12조 4항의 "자신의 국가"보다 좁은 의미로 해석된다.[22]

5. 귀환권 관련 판례

1996년 유럽 인권 재판소(ECHR)는 ''로이시두 대 터키'' 판결을 통해 귀환권 관련 중요한 사례를 남겼다. 북키프로스에서 추방된 그리스계 키프로스 난민 티티나 로이시두는 터키에 의해 귀환을 거부당했다. 법원은 터키가 로이시두의 인권을 침해했으며, 귀환을 허용하고 손해를 배상해야 한다고 판결했다.[23]

유사한 사건으로, 2005년 차고스 제도인들은 1960년대 디에고 가르시아에서 영국 정부에 의해 강제 이주된 것에 대해 ECHR에 판결을 요청했다. 그러나 2012년 법원은 이 사건을 기각하며, 섬 주민들이 보상을 받음으로써 주장을 포기했다고 판결했다.[24]

6. 귀환권을 주장하는 비국가 단체

여러 비국가 단체들이 귀환권을 주장하고 있다.

- 체르케스인: 19세기 러시아 제국의 체르케스인 제거 정책으로 인해 디아스포라로 쫓겨난 체르케스인은 체르케시아로 돌아가기를 바라고 있다.[25]

- 조지아 난민 및 국내 실향민: 1992-1993년 압하지야 분리 독립 전쟁과 1998년 두 번째 압하지야 전쟁 동안 발생한 조지아 민간인 국내 실향민(IDP)과 난민은 귀환을 원하고 있으나, 압하지야는 공식적, 비공식적으로 난민의 귀환을 방해해 왔다.[26]

- 그리스계 키프로스인: 터키의 키프로스 침공으로 발생한 그리스계 키프로스 난민은 북키프로스에 있는 집으로 돌아가는 것이 허용되지 않았다. 유럽 인권 재판소는 로이시두 대 터키 판결을 통해 귀환권을 인정했지만, 키프로스 문제 해결에 걸림돌로 남아있다.

- 디에고 가르시아 차고스인: 미군 군사 기지 건설로 인해 모리셔스로 강제 이주된 차고스인들은 디에고 가르시아로 돌아가기 위해 지속적인 투쟁을 벌여왔다.

- 팔레스타인: 1948년 이스라엘 건국 시 이스라엘이 된 지역에서 도망치거나 추방된 팔레스타인 시민들은 ''사실상'' 국적을 기반으로 귀환권을 주장할 수 있다.[27]

6. 1. 체르케스인

캅카스 북서부가 기원인 체르케스인은 19세기 러시아 제국의 체르케스인 제거 정책으로 인해 대부분 디아스포라로 쫓겨났다.[25] 이들 중 상당수는, 특히 시리아 내전을 피해 온 사람들을 중심으로, 체르케시아로 돌아가기를 바라고 있다.[25]6. 2. 조지아 난민 및 국내 실향민

1992-1993년 압하지야 분리 독립 전쟁과 1998년 두 번째 압하지야 전쟁 동안 20만 명에서 25만 명에 달하는 조지아 민간인이 국내 실향민(IDP)과 난민이 되었다. 압하지야는 공식적으로 귀환에 동의했지만, 15년 이상 공식적, 비공식적으로 난민의 귀환을 방해해 왔다.[26]6. 3. 그리스계 키프로스인

유럽 인권 재판소(ECHR)는 1996년 ''로이시두 대 터키'' 판결을 통해 북키프로스에서 쫓겨난 그리스계 키프로스 난민 티티나 로이시두 여사의 귀환권을 인정했다. 법원은 터키가 로이시두 여사의 인권을 침해했으며, 그녀의 귀환을 허용하고 손해를 배상해야 한다고 판결했다.[23]터키의 키프로스 침공으로 키프로스 그리스계 인구의 40%와 섬의 터키계 키프로스 인구의 절반 이상이 이주했다. 섬은 민족 간 경계선을 따라 분리되었고, 대부분의 그리스계 키프로스 이주민은 터키계 키프로스 북부 지역에 있는 집으로, 터키계 키프로스인은 그리스계 키프로스 남부 지역에 있는 집으로 돌아가는 것이 허용되지 않았다.

분쟁 해결을 위해 1975년 제3차 비엔나 협정, 2004년 안난 계획과 같은 인구 교환에 관한 양자 간 합의가 제안되었다. 이러한 계획에서는 키레니아, 모르푸, 파마구스타, 니코시아의 일부 지역으로 그리스계 키프로스 국내 실향민/난민의 귀환권이 제한될 예정이었다. 이는 유럽 인권 재판소의 로이시두 대 터키 사건 판결과 귀환권을 인정한 유엔 안보리 결의 361, 유엔 총회 결의 3212 등에도 불구하고 이루어졌다. 2004년 4월, 안난 계획에 대한 국민 투표가 민족 간 경계선을 따라 별도로 실시되었으나, 그리스계 키프로스인 투표에서 압도적으로 거부되었다.

귀환권은 키프로스 문제 해결에 계속 걸림돌로 남아있다.

6. 4. 디에고 가르시아 차고스인

차고스인은 인도양의 디에고 가르시아 섬에 거주하던 민족으로, 1960년대에 섬에 미군 전략 군사 기지 건설과 관련하여 모리셔스로 강제 이주되었다. 그 이후로 차고스인들은 디에고 가르시아로 돌아가기 위해 지속적인 정치적, 법적 투쟁을 벌여왔다. 2007년 기준으로, 그들의 귀환 권리는 여러 영국 법원에서 인정되었지만, 영국 정부는 이를 시행하지 못했다.차고스 제도인들은 2005년 유럽 인권 재판소(ECHR)에 1960년대 디에고 가르시아에서 영국 정부에 의해 강제 이주된 것에 대해 판결을 내려달라고 요청했다. 법원은 2012년 그들의 사건이 허용될 수 없으며, 보상을 받아들임으로써 섬 주민들이 그들의 주장을 포기했다고 판결했다.[24]

6. 5. 팔레스타인

고대에는 정복이나 반란에 대한 처벌로 사람들이 집단적으로 추방되는 경우가 많았다. 어떤 경우에는 군사력과 정치력의 균형이 바뀐 후 귀환이 허용되거나 장려되었다.시온으로의 귀환은 키루스 2세가 유다 왕국에서 바빌론 유수로 추방된 유대인들에게 조상의 고향으로 돌아가 예루살렘을 재건할 수 있는 선택권을 부여한 사례이다. 히브리 성경(에스라기와 느헤미야기)에 기록된 이 사례는 현대 시온주의자들에게 종종 선례로 인용된다.[7]

펠로폰네소스 전쟁 동안, 아테네는 멜로스, 아이기나 및 기타 도시의 주민들을 추방했다. 스파르타의 승리 이후, 기원전 405년 스파르타 장군 리산드로스는 추방자들을 모아 원래의 도시로 복귀시키기 위해 노력했다.[8][9]

국가 승계는 한 국가가 다른 국가로 최종적으로 대체될 때 국제법에 따라 발생한다. 전문가들은 1948년 이스라엘 건국 시 이스라엘이 된 지역에서 도망치거나 추방된 팔레스타인 시민들이 자동으로 이스라엘 국적을 취득했다고 주장한다. 결과적으로, 이 사람들은 그들의 ''사실상'' 국적을 기반으로 귀환권을 주장할 수 있었다.[27]

7. 귀환권을 법률로 규정한 국가

다음은 귀환권을 법률로 규정한 국가들이다.

- 압하지야: 19세기에 체르케스인 학살로 인해 압하지야를 떠난 난민의 후손인 압하스인과 아바진인에게 귀환 권리를 부여한다. 국가 귀환 위원회는 귀환자들을 지원한다.[28][29][30]

- 아르메니아: 아르메니아 헌법은 아르메니아 출신의 개인이 간소화된 절차를 통해 시민권을 취득할 수 있도록 규정하고 있다.[31]

- 오스트리아: 나치 독일에 의해 박해를 받았거나 박해를 받을 것을 두려워했던 오스트리아인과 그 후손은 오스트리아 시민이 될 수 있다. 오스트리아는 복수국적을 허용하지 않지만, 이 조항에 따라 시민권을 취득한 사람은 이전 국적을 유지할 수 있다.[32]

- 핀란드: 핀란드 출신 사람들은 신고를 통해 시민권을 취득할 수 있다. 과거 핀란드는 민족이 핀란드인으로 표시된 소련 여권 소지자도 귀환자로 받아들였으나, 현재는 이 옵션이 유효하지 않다.[1]

- 프랑스: 1791년 프랑스 헌법은 귀환권을 인정한 초기 사례 중 하나이다. 종교적인 이유로 국외로 추방된 프랑스인의 후손에게 프랑스 국적을 부여했으나, 1945년에 이 조항은 폐지되었다.[6][12]

- 독일: 독일 연방 공화국 기본법은 과거 독일 국적자의 후손 또는 특정 국가에 거주하는 민족 독일인의 후손에게 독일에 "귀환"하여 독일 시민권을 청구할 권리를 부여한다.[35]

- 가나: 아프리카 디아스포라 출신 사람들이 가나에 무기한 체류할 수 있는 권리를 신청하고 부여받을 수 있도록 허용한다.[39][40]

- 그리스: 그리스 디아스포라의 일원인 광범위한 민족 그리스 계통의 사람들에게 시민권을 부여한다.[41]

- 헝가리: 2010년, 옛 헝가리 왕국 영토에 살았으며 현재 헝가리의 인접 국가에 거주하는 헝가리인의 후손들에게 시민권과 귀환권을 부여하는 법을 통과시켰다.[1]

- 아일랜드: 아일랜드 국적법에 따르면 아일랜드 섬에서 태어난 조부모를 둔 사람은 해외 출생 등록부에 등록하여 아일랜드 국적을 신청할 수 있다.[1]

- 이스라엘: 귀환법은 모든 유대인 및 유대인 조부모를 둔 사람, 그리고 그들의 배우자에게 이스라엘 이민 및 정착, 시민권 취득 권리를 부여한다.

- 라트비아: 2013년에 통과된 법에 따르면, 본인 또는 부모나 조부모가 라트비아인 또는 리보니아인 민족이었고, 특정 조건을 만족하는 사람은 라트비아 시민권을 등록할 수 있다.[44]

- 폴란드: 폴란드 헌법은 법률에 따라 폴란드 기원이 확인된 사람은 누구든지 폴란드에 영구적으로 정착할 수 있다고 규정한다.[45]

- 포르투갈: 2013년, 16세기에 포르투갈에서 추방된 유대인의 후손이 포르투갈 시민권을 취득할 수 있도록 하는 법안을 통과시켰다.[46]

- 루마니아: 루마니아 시민권을 상실했거나 비자발적으로 박탈된 개인 및 그 후손에게 시민권을 회복하거나 부여할 수 있다.[1]

- 러시아: 러시아 문화에 대한 친밀감을 증명하고 러시아어를 구사할 수 있는 러시아 조상의 후손에게 시민권을 제공한다.[48]

- 스페인: 세파르디 유대인들은 1492년 스페인에서 추방되었으나, 이후 법률에 따라 스페인 국적을 취득할 수 있게 되었다. 또한, 스페인 내전과 프랑코 시대 스페인 동안 정치적 박해로 인해 스페인을 떠난 스페인인들의 후손도 스페인 국적을 취득할 수 있다.[1]

- 미국: 미국 수정 헌법 제14조는 미국에서 출생한 사람에게 미국 시민권을 보장하며, 미국 시민의 자녀로 미국 외에서 출생한 사람도 혈통주의에 따라 시민권을 취득할 수 있다.[50][51]

7. 1. 압하지야

압하스 자치 공화국(1992~1993년)의 귀환권에 관한 법률[28]은 19세기의 분쟁으로 인해 압하지야를 떠난 난민의 후손인 민족 압하스인과 아바진인에게 귀환 권리를 부여한다.[29] 국가 귀환 위원회는 귀환자들을 지원한다.[30]7. 2. 아르메니아

아르메니아 헌법 제14조(1995년)는 "아르메니아 출신의 개인은 간소화된 절차를 통해 아르메니아 공화국의 시민권을 취득한다"고 규정하고 있다.[31] 이 조항은 1989년 아르메니아 공화국 최고 소비에트가 발표한 ''아르메니아 독립 선언'' 제4조에서 "해외에 거주하는 아르메니아인은 아르메니아 공화국의 시민권을 가질 자격이 있다"고 선언한 것과 일치한다.7. 3. 오스트리아

오스트리아 시민권법 제58c조(Staatsbürgerschaftsgesetzde)에 따르면, 나치 독일에 의해 박해를 받았거나 박해를 받을 것을 두려워했던 오스트리아인과 그 후손은 오스트리아 시민이 될 수 있다. 오스트리아는 대부분의 경우 복수국적을 허용하지 않지만, 제58c조에 따라 시민권을 취득한 사람은 이전 국적을 유지할 수 있다. 그러나 이후 다른 국가의 시민권을 취득하는 경우, 오스트리아 시민권을 포기해야 하며, 다시 신청할 수 없다.[32]7. 4. 핀란드

핀란드 출신 사람들은 신고를 통해 시민권을 취득할 수 있는데, 이는 귀화보다 더 빠르고 저렴하며 요건도 적다. 핀란드 출신은 다음과 같다.[1]- 핀란드인 아버지의 국외 출생 자녀

- 12~17세 입양 자녀

- 전 핀란드 시민

- 다른 북유럽 국가의 시민

- 핀란드에서 장기간 거주한 18~22세

과거 핀란드는 민족이 핀란드인으로 표시된 소련 여권 (또는 탈소련 여권)을 가진 귀환자도 받아들였다. 이를 통해 잉그리아 핀란드인과 소련에 남아 있던 다른 핀란드인들의 이민이 가능했다. 또한 핀란드 방위군에서 복무했거나 제2차 세계 대전 중 독일 또는 핀란드 당국에 의해 점령 지역에서 핀란드로 대피한 핀란드인들도 귀환자로 자격을 얻었다. 그러나 이러한 옵션은 더 이상 유효하지 않으며, 신청자는 대신 일반 귀화 자격을 갖추어야 한다.[1]

7. 5. 프랑스

1790년 12월 15일에 제정된 1791년 프랑스 헌법은 귀환권을 인정한 초기 사례 중 하나이다.[6] 이 헌법은 모든 사람은 헌법에 의해 규정된 절차에 따라 중단되거나 체포되지 않는 한 자유롭게 가고, 머물고, 떠날 수 있다고 명시했다.이 헌법은 수 세기 동안 지속된 위그노(프랑스 개신교 신자)에 대한 박해와 차별을 종식시켰다. 1790년 12월 15일에 제정된 법률은 프랑스에 거주하는 모든 개신교 신자를 정식 시민으로 만드는 것과 동시에 다음과 같이 명시했다.[12]

"종교적인 이유로 국외로 추방된 프랑스 남녀의 혈통을 어떤 형태로든 이어받은 외국 출생자는 프랑스 국적(naturels français프랑스어)을 부여받으며, 프랑스로 돌아와 그곳에 거주지를 정하고 시민 선서를 할 경우 이 자격에 따른 권리를 누릴 수 있다."

낭트 칙령의 폐지와 위그노의 추방은 한 세기 이상 전에 일어났으며, 많은 위그노가 다른 나라로 이주하여 그곳의 주민과 결혼했다(포츠담 칙령 참조). 따라서 이 법은 잠재적으로 많은 영국인, 독일인, 남아프리카 공화국 국민 등에게 프랑스 시민권을 부여했지만, 실제로 이 혜택을 누린 사람은 극히 일부였다. 위그노 후손이 프랑스 시민권을 얻을 수 있는 이 선택권은 1945년까지 유지되었으며, 프랑스 점령 이후 프랑스인들이 위그노 출신의 독일인들이 이 혜택을 누리는 것을 원하지 않게 되면서 폐지되었다.

7. 6. 독일

독일 법은 (1) 모든 민족의 독일 국적자의 후손 또는 (2) 과거 바르샤바 조약 국가(유고슬라비아 포함)에 거주하는 민족 독일인의 후손에게 독일에 "귀환"하여 독일 시민권을 ("재")청구할 권리를 부여한다(Aussiedler/Spätaussiedlerde, "늦은 이민자").[35] 1992년 말의 입법 변경 이후 이 권리는 ''사실상'' 구 소련 출신의 민족 독일인으로 제한된다. 귀환권의 많은 법적 시행과 마찬가지로, 민족적 기원이나 독일 국적자의 후손을 근거로 독일에 한 번도 살지 않았을 수 있는 개인의 독일에 대한 "귀환"은 논란의 대상이었다.이 법은 독일 연방 공화국 기본법 제116조 1항에 명시되어 있으며, "1937년 12월 31일 경계 내의 독일 제국 영토에 독일 민족적 기원을 가진 난민 또는 추방자 또는 그러한 사람의 배우자 또는 후손으로 입국한 사람"에게 독일 시민권을 부여한다.[35] 해당 영토에는 폴란드 소수 민족이 있었으며, 이들 또한 독일 시민권을 가지고 있었고, 제2차 세계 대전 이후 폴란드에 거주했다. 이 폴란드인들 또한 Aussiedlerde 또는 Spätaussiedlerde이며 특히 1980년대에 독일로 왔다. 예를 들어 루카스 포돌스키와 오이겐 폴란스키는 이 법에 의해 독일 시민이 되었다.[36]

제116조 2항은 또한 "1933년 1월 30일부터 1945년 5월 8일 사이에 정치적, 인종적 또는 종교적 이유로 시민권을 박탈당한 전 독일 시민과 그 후손은 신청에 따라 시민권을 회복해야 한다"고 규정한다.[35] 제116조의 역사적 배경은 제2차 세계 대전 이후 중앙 및 동유럽의 다른 국가에서 약 900만 명의 외국 민족 독일인이 추방된 것이다. 1945년 요제프 스탈린과 동유럽 이웃 국가들이 군사적 패권을 확장한 구 동독 영토의 또 다른 900만 명의 독일 국적자들도 마찬가지로 추방되었다. 이러한 추방자와 난민은 Heimatvertriebenede로 알려졌으며 난민 지위와 서류를 받았으며—외국 민족 독일인의 경우—서독 시민권(1949년)도 받았고 서독에 재정착했다. 보상 가능성에 대한 논의는 계속되고 있다. 그러나 이는 독일의 무조건 항복과 포츠담 회담의 문서에 따라 수행된 일련의 인구 이동과 관련된 독일의 동유럽 이웃 국가로부터의 전쟁 배상 청구 가능성에 의해 반박되었다.

1950년과 2016년 사이에 최대 1,445,210명의 Aussiedler/Spätaussiedlerde와 그 가족 구성원이 폴란드에서 이민을 갔으며, 여기에는 많은 폴란드인이 포함된다(Deutsche Welle에 따르면[37](예: 루카스 포돌스키와 오이겐 폴란스키)[38]

7. 7. 가나

가나는 아프리카 디아스포라 출신 사람들이 가나에 무기한 체류할 수 있는 권리, 즉 체류권을 신청하고 부여받을 수 있도록 허용한다.[39][40]7. 8. 그리스

그리스는 역사적으로 여러 현상들을 겪었다. 예를 들어 고대 그리스 도시 국가들의 광범위한 식민지화, 헬레니즘 시대 그리스 문화의 확장, 그리스어를 사용하는 비잔틴 제국의 광대한 영토, 오스만 제국 치하 그리스인들의 활발한 무역 활동 등이다. 이러한 활동들은 모두 현대 그리스의 경계를 넘어선 곳에 그리스 공동체를 형성하는 경향이 있었다.[41]이러한 상황 때문에 그리스는 그리스 디아스포라의 일원인 광범위한 민족 그리스 계통의 사람들에게 시민권을 부여한다. 여기에는 수 세기 또는 수천 년 동안 현대 그리스 국가 밖에 있는 디아스포라 공동체에 거주해 온 조상을 둔 개인 및 가족이 포함된다.[41]

그리스에 거주하지 않고, 그리스 시민권이 없으며, 그리스에서 태어나지 않은 "그리스계 외국인"은 그리스 군대에 입대하여 ''그리스 시민권 법전'' 제4조에 따라 그리스 시민이 될 수 있다. 이는 ''그리스계 외국인의 그리스 국적 취득법'' (법률 2130/1993)에 의해 개정되었다. 그렇게 하려는 사람은 "관심 있는 사람과 그 조상의 그리스 기원을 증명하는 이용 가능한 기록"을 포함한 여러 문서를 제출해야 한다.

알바니아는 1940년대부터 그리스가 1944년에서 1945년 사이에 제2차 세계 대전 말에 그리스 에피루스 (지역) 지역에서 추방된 무슬림 참 알바니아인에게 귀환권을 부여할 것을 요구했지만, 그리스는 이 요구를 거부했다(참 문제 참조).

7. 9. 헝가리

2010년, 헝가리는 주로 옛 헝가리 왕국의 영토에 살았으며 현재 헝가리의 인접 국가에 거주하는 헝가리인의 후손들에게 시민권과 귀환권을 부여하는 법을 통과시켰다. 슬로바키아는 인구의 10%에 해당하는 50만 명의 헝가리계 시민을 보유하고 있으며, 이에 대해 강력하게 반대했다.[1]7. 10. 아일랜드

아일랜드 국적법에 따르면 아일랜드 섬에서 태어난 조부모를 둔 사람은 해외 출생 등록부에 등록하여 아일랜드 국적을 신청할 수 있다. 또한, 이 법은 법무부 장관이 "아일랜드 혈통 또는 아일랜드 연관"이 있는 사람에 대해 귀화 시 거주 요건을 면제할 수 있도록 허용한다.[1]7. 11. 이스라엘

귀환법은 1950년 이스라엘에서 제정된 법률로, 모든 유대인 및 유대인 조부모를 둔 사람, 그리고 그들의 배우자에게 이스라엘 이민 및 정착, 시민권 취득 권리를 부여하고 이스라엘 정부가 이민을 지원하도록 의무화하는 법이다. 1970년 개정된 법률은 "유대인의 자녀와 손자, 유대인의 배우자, 유대인의 자녀의 배우자, 유대인의 손자의 배우자"에게도 이민 권리를 부여했다.이 법으로 인해 수십만 명이 이스라엘로 이민을 갔지만(주로 구 소련 출신), 할라카에 따라 유대인 어머니에게서 태어나거나 유대교로 개종자만 유대인으로 인정하는 이스라엘 종교 당국으로부터는 유대인으로 인정받지 못했다. 일부 이민자는 유대인 조부모가 있음에도 기독교를 믿는 것으로 알려졌다.

국가 복지에 위협이 되거나 범죄 전과가 있는 사람, 출신 국가에서 수배 중인 도망자(박해 피해자 제외)는 이 법에 따른 자격을 얻더라도 귀환권이 거부될 수 있다. 다른 종교로 개종한 유대인도 마찬가지로 귀환권을 거부당한다. 1948년 법 시행 이후 300만 명 이상의 유대인이 이스라엘로 이민을 갔다.

7. 12. 라트비아

2013년에 통과된 법에 따르면, 본인 또는 부모나 조부모가 라트비아인 또는 리보니아인 민족이었고, 자발적으로 다른 민족을 선택하지 않았으며, 1881년에서 1940년 6월 17일 사이에 라트비아 영토에 거주한 사람은 증빙 서류를 제출하고 언어 시험에 합격하면 라트비아 시민권을 등록할 수 있다.[44]7. 13. 폴란드

폴란드 헌법 제52조(5)항에 따르면, "법률에 따라 폴란드 기원이 확인된 사람은 누구든지 폴란드에 영구적으로 정착할 수 있다."[45]7. 14. 포르투갈

2013년 4월 12일, 포르투갈 의회는 16세기에 포르투갈에서 추방된 유대인의 후손이 포르투갈 시민권을 취득할 수 있도록 하는 법안을 만장일치로 통과시켰다.[46]7. 15. 루마니아

루마니아 시민권은 루마니아 시민이었으나 본인의 통제 범위를 벗어난 사유로 시민권을 상실했거나, 시민권이 비자발적으로 박탈된 개인에게 회복되거나 부여될 수 있다. 이 법적 조항은 이전 루마니아 시민의 3대까지의 후손에게도 적용된다.[1]7. 16. 러시아

러시아 연방은 러시아 문화에 대한 친밀감을 증명하고, 가능하다면 러시아어를 구사할 수 있는 러시아 조상의 후손에게 시민권을 제공한다. 러시아 인구 감소에 대한 우려가 이 프로그램을 촉발했다.[48] 이는 러시아의 인구 감소를 되돌렸을 뿐만 아니라 출산율을 증가시키는 긍정적인 효과를 가져왔다. 관리들은 약 2,500만 명의 러시아 디아스포라 구성원이 국적 취득 자격이 있는 것으로 추산한다. 외무부는 전 세계 국가에 사절을 파견하여 러시아 이민자들의 후손에게 귀국을 촉구했다. 이 이민자들의 대다수는 우크라이나에서 돌아왔으며,[49] 이들 중 많은 젊은 남성들은 더 나은 교육과 일자리를 찾고 있다.7. 17. 스페인

세파르디 유대인들은 1492년 스페인에서 추방되었다. 일반적인 규정은 스페인 거주 5년 후 스페인 국적 취득을 요구하지만, 1924년 12월 20일의 왕령에 따라 세파르디 유대인들은 스페인 거주 2년 만에 스페인 국적을 취득할 수 있게 되었다. 1924년부터 2015년까지 해외에 거주하는 세파르디 유대인들도 스페인 정부에 스페인 국적 부여를 요청할 수 있었지만, 정부는 스페인 국적 부여 여부에 대한 완전한 재량권을 행사했다. 2015년 6월 24일, 스페인 의회는 1492년에 추방된 세파르디 유대인의 후손임을 증명할 수 있는 해외 거주 세파르디 유대인에게 자동적으로 스페인 국적을 부여하는 12/2015 법(세파르디 유대인에게 국적을 부여하는 법)을 승인했다.2007년, 스페인 의회는 스페인 내전과 프랑코 시대 스페인(1936년에서 1975년 사이) 동안 정치적 박해로 인해 스페인을 떠난 해외 거주 스페인인들의 후손이 스페인 국적을 취득할 수 있도록 규정하는 57/2007 법(역사 기억법)을 승인했다.[1]

스페인 왕위 계승 전쟁 중 1704년 8월 지브롤터 점령으로 부르봉 왕가에 대한 충성을 표명하며 스페인 주민들은 떠나 주변 지역("캄포 데 지브롤터")에 정착했다.[2] 스페인 주민들은 지브롤터에서 유지했던 것과 유사한 기관들을 설립했는데, 여기에는 인구 조사와 산로케 시의 기록 보관소가 포함되었으며, 이곳은 "지브롤터가 살아있는" 도시이다.[2] 일부 주민들의 후손들은 지브롤터로 돌아가기 위해 귀환권을 주장했지만, 그들의 요청은 현재 스페인 정부에 의해 처리되지 않고 있다.[2]

7. 18. 미국

미국 수정 헌법 제14조는 미국 헌법에 따라 예외를 거의 두지 않고 미국에서 출생한 사람에게 미국 시민권을 보장한다.[50][51] 그러나 미국 시민의 자녀로 미국 외에서 출생한 사람도 혈통주의에 따라 시민권을 취득할 수 있다. 미국 밖에서 출생 시 시민권 취득 여부는 의회가 결정한다. 일반적으로 해외 출생 시 시민권 취득은 자녀 출생 당시 부모 중 한 명 또는 양쪽 모두가 미국 시민이었는지, 미국 시민인 부모의 성별, 그리고 자녀 출생 당시 부모가 결혼했는지 여부에 따라 결정된다. 수많은 법원은 미국 시민, 특히 시민권을 취득한 시민이 미국 외부에 있을 경우 미국으로 돌아갈 기본적 권리를 갖는다고 판결했다.[52][53][54][55][56]미국에서 불법 이민자 대규모 추방으로 인해 특히 멕시코계 미국인의 디아스포라가 발생했다.[57] 불법 이민자의 자녀로 미국에서 태어난 아이들은 출생과 동시에 미국 시민이 되었고, 이후 이민 단속으로 인해 부모와 함께 멕시코로 이주했다. 시간이 지나면서 이러한 미국 시민들은 멕시코에서 자녀를 낳았고, 이로 인해 출생과 동시에 미국 시민권을 취득한 멕시코 출생 자녀 세대가 생겨났다. 이 시민권 취득자들은 미국 시민권을 증명하는 데 어려움을 겪고 있으며, 미국으로 돌아갈 권리를 행사할 때 잘못 추방되거나 투옥되는 사례가 발생하고 있다.

참조

[1]

웹사이트

The Right to Return of Refugees inInternational Law: The Case Study of Bosnia and Herzegovina

https://web.archive.[...]

2020-07-24

[2]

웹사이트

The Human Rights Committee General Comment on Article 12 of the International Covenant on civil and Political Rights (November 1999)

https://www.hrw.org/[...]

Human Rights Watch

[3]

웹사이트

2. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

https://web.archive.[...]

Institute Statelessness and Inclusion

2020-07-25

[4]

웹사이트

United Nations Audiovisual Library of International Law

http://legal.un.org/[...]

2017-03-15

[5]

간행물

The Right to Return Under International Law Following Mass Dislocation: The Bosnia Precedent? Dislocation: The Bosnia Precedent?

https://repository.l[...]

[6]

서적

Study of Discrimination in Respect of the Right of Everyone to Leave any Country, Including His Own, and to Return to His Country

UN

1963

[7]

서적

Writing Exile: The Discourse of Displacement in Greco-Roman Antiquity and Beyond

https://books.google[...]

BRILL

2006-12-28

[8]

문서

Hellenica

https://www.perseus.[...]

[9]

문서

Life of Lysander

https://www.perseus.[...]

[10]

문서

Liberal Democracies' Divergent Interpretations of the Right of Return: Implications for Free Movement

[11]

웹사이트

Magna Carta

http://www.bl.uk/lea[...]

British Library

2019-11-28

[12]

서적

Emancipation of Catholic Jews: Minorities and the Nation-State in Nineteenth-Century Europe

Manchester University Press

[13]

문서

Palestinian Refugees and the Right of Return: An International Law Analysis

https://www.badil.or[...]

2001-01

[14]

문서

Past the Point of no Return? The Palestinian Right of Return in International Human Rights Law

http://law.unimelb.e[...]

[15]

문서

HRC in General Comment 27 CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)

http://www.refworld.[...]

1999-11-02

[16]

웹사이트

The right to Return and its Practical Application

https://prrn.mcgill.[...]

[17]

웹사이트

Legal Aspects of the Palestinian Refugee Question

http://www.jcpa.org/[...]

Jerusalem Center for Public Affairs

2002-09-01

[18]

문서

The Right to Leave and Return in International Law and Practice

[19]

문서

U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary

[20]

간행물

The Implications of the Acquisition of a New Nationality for the Right of Return of Palestinian Refugees

[21]

웹사이트

African Charter on Human and Peoples' Rights

https://web.archive.[...]

2020-07-25

[22]

웹사이트

The right to enter his or her own country

https://www.ejiltalk[...]

2020-06-23

[23]

문서

Unlawful territorial situations in international law

[24]

웹사이트

"Chagos islanders' case inadmissible because they accepted compensation and waived the right to bring any further claims before the UK national courts"

http://hudoc.echr.co[...]

[25]

문서

Circassian Right of Return: “Putin The Terrible or Putin The Enlightened?

[26]

문서

Dividing Divided States

[27]

간행물

The Right to Return of Palestinians in International Law

[28]

Redirect template

[29]

웹사이트

Конституционный закон республики Абхазия о репатриантах

http://presidentofab[...]

2022-11-10

[30]

서적

Nation-Building and Identity in the Post-Soviet Space

Routledge

2016

[31]

웹사이트

ICL - Armenia - Constitution

http://www.servat.un[...]

2015-02-07

[32]

웹사이트

Citizenship for Persecuted Persons and their Direct Descendants

https://www.bmeia.gv[...]

2023-01-13

[33]

웹사이트

Suomen kansalaisuus

https://migri.fi/suo[...]

[34]

웹사이트

Allocution de M. François Mitterrand, Président de la République, aux cérémonies du tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes, sur la tolérance en matière politique et religieuse et l'histoire du protestantisme en France, Paris, Palais de l'UNESCO, vendredi 11 octobre 1985

http://discours.vie-[...]

Discours.vie-publique.fr

1985-10-11

[35]

웹사이트

Basic Law

https://www.bundesta[...]

[36]

웹사이트

Gibt es ein oberschlesisches Ethnikum?

https://web.archive.[...]

2016-07-15

[37]

웹사이트

Emigracja z Polski do Niemiec liczna i prawie niewidoczna

https://www.dw.com/p[...]

Deutsche Welle

2019-06-28

[38]

웹사이트

Zuzug von (Spät-)Aussiedlern und ihren Familienangehörigen

http://www.bpb.de/61[...]

Federal Agency for Civic Education

2018-04-01

[39]

웹사이트

Ghana, a place for African-Americans to resettle

http://www.theafrica[...]

2015-05-11

[40]

웹사이트

Right of Abode - Ghana

https://www.mint.gov[...]

[41]

웹사이트

US Embassy in Athens

http://athens.usemba[...]

[42]

뉴스

Pandora's Passport, Hungary extends citizenship beyond its borders, Slovakia retaliates

The Economist

2010-06-05

[43]

뉴스

400 olim arrive in Israel ahead of Independence Day – Israel Jewish Scene, Ynetnews

http://www.ynetnews.[...]

Ynetnews.com

2008-05-06

[44]

웹사이트

Latvians and Livs

https://www.pmlp.gov[...]

[45]

웹사이트

ICL – Poland – Constitution

http://www.servat.un[...]

2016-07-15

[46]

웹사이트

Descendants of Jews who fled persecution may claim Portuguese citizenship

http://www.timesofis[...]

2016-07-15

[47]

웹사이트

Articolul 11 – AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE

http://cetatenie.jus[...]

2020-01-10

[48]

뉴스

A Sturdier Russia Beckons Its Children Home.

https://www.nytimes.[...]

New York Times

2009-03-21

[49]

뉴스

Migrants Welcome: Is Russia Trying To Solve Its Demographic Crisis By Attracting Foreigners?

https://www.rferl.or[...]

2020-06-19

[50]

문서

U.S. CONST. amend. XIV, § 1

[51]

간행물

Return of the New Mexican-American Diaspora

https://lawcat.berke[...]

Berkeley La Raza Law Review

[52]

문서

Worthy v. United States, 328 F.2d 386, 394 (5th Cir. 1964).

[53]

문서

Ayala-Flores v. INS, 662 F.2d 444, 446 (6th Cir. 1981)

[54]

문서

Acosta v. Gaffney, 558 F.2d 1153, 1157 (3d Cir. 1977).

[55]

문서

United States v. Valentine, 288 F. Supp. 957, 980 (D.P.R. 1968)

[56]

문서

Nguyen v. INS, 533 U.S. 53, 67 (2001).

[57]

간행물

Return of the New Mexican-American Diaspora

https://lawcat.berke[...]

Berkeley La Raza Law Review

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com