대만의 선사 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대만의 선사 시대는 약 400만 년에서 500만 년 전 유라시아판과 필리핀해판의 수렴 경계에서 섬이 형성된 이후 구석기, 신석기, 금속기 시대를 거치며 다양한 문화가 발달했다. 구석기 시대에는 쭤전 인과 창빈 문화를 통해 수렵과 채집 생활이 이루어졌으며, 신석기 시대에는 따펑컹 문화가 번성하며 오스트로네시아어족의 확산과 연관된 해상 교류가 활발했다. 금속기 시대에는 철기 문화가 나타났으며, 이후 대만은 중국, 유럽 등 다양한 세력과의 교류를 통해 고대 사회로 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아시아의 선사 시대 - 호아빈 문화

호아빈 문화는 베트남 북부에서 발견된 홀로세 시대의 고고학 유적 집합체로, 뗀석기와 자갈 도구를 특징으로 하며, 동남아시아 전역에서 발견되고 기원전 1만 7천 년 전부터 기원전 8천 년 전까지 존재했으며, 초기 농업 활동의 증거와 현대 동남아시아 일부 원주민 집단과의 유전적 연관성을 가진다. - 아시아의 선사 시대 - 후기 청동기 시대의 붕괴

후기 청동기 시대의 붕괴는 기원전 1550년경부터 1200년경까지 이집트, 히타이트, 메소포타미아, 미케네 등 번성했던 고대 문명들이 복합적인 요인으로 쇠퇴하고 붕괴한 현상을 일컫는다. - 대만의 역사 - 연호

연호는 군주의 권위와 통치권을 상징하며, 군주의 즉위와 함께 사용되는 칭호로, 고대 중국에서 시작되어 동아시아 국가들에 영향을 주었고, 현대에는 일본, 중화민국, 북한 등에서 사용된다. - 대만의 역사 - 민국기원

민국기원은 쑨원이 중화민국 임시대총통에 취임하면서 제정되어 중화민국 건국년도인 1912년을 원년으로 하는 기년법으로, 현재 중화민국 정부 실효 지배 지역에서 서력과 함께 사용되지만 타이완 내에서는 비판도 존재한다.

| 대만의 선사 시대 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 시기 | 구석기 시대부터 현재까지 |

| 주요 특징 | 다양한 문화와 인종의 교류 해양 문화의 발달 외부 세력의 영향 |

| 시대별 개요 | |

| 구석기 시대 | 대만에서 인류가 거주하기 시작 (약 5만 년 전) 창빈 문화 |

| 신석기 시대 | 농경 시작, 정주 생활 원시적인 사회 구조 형성 대만 원주민의 조상으로 추정되는 집단들의 이주 및 정착 대표적인 문화: 대만 북부의 대분갱 문화, 대만 남부의 우굴 문화 |

| 금속기 시대 | 철기 및 청동기 사용 농업 생산력 증가, 인구 증가 사회 계층화 심화 외부와의 교류 활발 대표적인 문화: 식료 문화, 번자원 문화, 원산 문화 |

| 역사 시대 | 외부 세력의 진출 (네덜란드, 스페인, 청나라, 일본) 다양한 문화의 유입 및 혼합 대만 원주민의 문화와 생활 방식 변화 현대 대만 사회의 기틀 형성 |

| 문화 | |

| 언어 | 다양한 언어 사용 (원주민어, 중국어, 일본어 등) |

| 종교 | 토착 신앙, 불교, 도교, 기독교 등 |

| 예술 | 전통 공예, 음악, 무용, 회화, 조각 등 |

| 음식 | 해산물, 쌀, 채소 등을 이용한 다양한 요리 |

| 주요 유적지 | |

| 팔선동 유적 | 대만 동부 해안에 위치한 동굴 유적, 구석기 시대 인류의 흔적 발견 |

| 원산 유적 | 타이베이시에 위치한 유적, 신석기 시대 및 철기 시대 유물 출토 |

| 십삼행 유적 | 타이베이현에 위치한 유적, 철기 시대 유물 및 생활 흔적 발견 |

| 정빈 유적 | 대만에서 가장 오래된 유적 중 하나로, 창빈 문화의 대표적인 유적지 |

| 관련 인물 | |

| 창빈 문화인 | 대만에서 가장 오래된 인류의 흔적을 남긴 집단으로 추정 |

| 대만 원주민의 조상 | 다양한 부족으로 구성, 고유한 문화와 언어를 유지 |

| 기타 | |

| 연구 | 대만 선사 시대 연구는 고고학, 인류학, 언어학 등 다양한 분야에서 진행 중 |

| 과제 | 대만 선사 시대 문화의 기원과 발전 과정 규명 대만 원주민의 기원과 이동 경로 추적 외부 문화와의 교류 및 영향 관계 연구 |

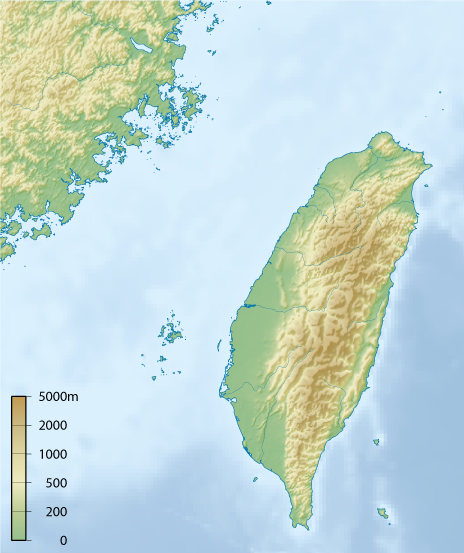

2. 지리학적 특징

(내용 없음 - 하위 섹션에서 모든 내용을 다루고 있어 중복을 피하기 위해 생략)

2. 1. 지형

대만섬은 약 400만년에서 500만년 전 유라시아판과 필리핀해판의 복잡한 수렴 경계에서 형성되었다. 이 경계는 남쪽으로는 필리핀 루손섬으로 이어지는 루손 화산 호(여기에는 뤼다오와 란위가 포함된다)와 북쪽으로는 일본의 류큐 열도 화산 섬 체인으로 이어진다.[1][2]

대만섬은 서쪽으로 푸젠성 해안과 약 130km 폭의 대만 해협으로 분리되어 있다. 해협에서 가장 중요한 섬은 펑후 제도로, 대만섬 남서쪽 해안에서 약 45km, 중국 대륙 해안에서 약 140km 떨어져 있다. 대륙붕의 일부인 이 해협은 최대 수심이 100m를 넘지 않아 빙하기 동안에는 중국 대륙과 육지로 연결되어 있었다.[3]

대만은 기울어진 단층 블록으로, 섬의 동쪽 3분의 2를 차지하는 험준한 종단 산맥이 특징이다. 이 산맥에는 해발 3000m가 넘는 봉우리가 200개 이상 포함된다. 섬의 서쪽은 비옥한 해안 평야로 경사져 있다.[4] 섬은 북회귀선에 걸쳐 있으며 습윤 아열대 기후를 가진다. 원래 식생은 저지대의 열대 우림에서 시작하여 고도가 높아짐에 따라 온대림, 침엽수림, 고산 식물에 이르기까지 다양했다.[5]

2. 2. 기후 및 식생

대만 섬은 북회귀선에 걸쳐 있으며 습윤 아열대 기후를 가지고 있다.[4] 원래의 식생은 저지대의 열대 우림에서 온대림, 침엽수림 및 고도가 높아짐에 따라 고산 식물에 이르기까지 다양했다.[5]3. 선사 시대

대만의 선사 시대는 마지막 빙하기인 플라이스토세 후기부터 시작된다. 당시 해수면은 현재보다 약 140m 낮아 대만 해협이 육지로 드러났고, 이를 통해 중국 대륙의 동물군과 초기 인류가 대만으로 이동했을 가능성이 있다.[35][3] 펑후 제도 해협에서 발견된 '펑후 1' 턱뼈 화석은 이러한 초기 인류의 흔적 중 하나로 여겨진다.[36][6] 약 2만년에서 3만년 전의 것으로 추정되는 호모 사피엔스 화석 '쭤전인'도 타이난시에서 발견되었다.[37][38][9]

대만에서 가장 오래된 문화 유적은 섬 동남부에서 발견된 구석기 시대의 창빈문화로, 약 1만 5천년 전까지 거슬러 올라간다.[39][10] 이들은 주로 수렵채집 생활을 한 것으로 보이며, 후기에는 어업과 조개 채집의 비중이 늘어났다.[39][40][11] 북서부에서는 왕시문화 유적이 발견되기도 했다.[41][12]

기원전 4000년경 시작된 신석기 시대에는 농경이 도입되고 오스트로네시아어족의 조상으로 여겨지는 따펑컹 문화가 등장하여 대만 전역으로 빠르게 확산되었다.[43][44][18][19] 이 시기 대만은 오스트로네시아족이 태평양 각지로 퍼져나가는 중요한 기점이 되었으며,[22][23][24] 섬 내에서도 펑비터우 문화, 베이난 문화 등 다양한 지역 문화가 발전했다.[25] 특히 옥을 이용한 정교한 장신구 제작 기술이 발달하여 필리핀 등 주변 지역으로 전파되기도 했다.[28][29]

서기 연대 초 무렵부터는 철기 시대가 시작되어 단철 생산 기술이 도입되었고, 십삼행 문화, 니아오쏭 문화 등 지역별 철기 문화가 나타났다.[30][31] 이 시기부터 중국 대륙과의 교역 흔적도 발견되기 시작한다.[30][31]

이러한 선사 시대 문화의 주체들이 현재 대만 원주민과 직접적으로 어떻게 연결되는지에 대해서는 여전히 연구가 진행 중이다.

3. 1. 구석기 시대

플라이스토세 후기 빙하기 동안에는 해수면이 현재보다 약 140m 낮았다.[3] 그 결과 대만 해협 바닥이 드러나 중국 대륙과 연결되는 넓은 육교가 형성되었으며, 약 1만년 전 홀로세가 시작되기 전까지 대륙의 동물상이 이 육교를 통해 대만으로 이동했다.[35][3]

펑후 제도와 대만섬 사이 해협에서는 많은 척추동물 화석이 발견되는데, 그중에는 '펑후 1(Penghu 1)'로 명명된, 기존에 알려지지 않은 사람속(Homo) 종으로 추정되는 턱뼈 일부도 포함된다.[36][6] 이 화석들은 해협이 육지로 노출되었던 시기인 1만년에서 7만년 전 또는 13만년에서 19만년 전의 것으로 추정된다.[6]

1972년, 타이난시 쭤전구의 처우취(菜寮溪)와 강쯔린(崗子林)에서 강물 침식으로 드러난 화석층에서 호모 사피엔스(해부학적 현대인)의 부분적인 화석이 발견되었다.[37][8] '쭤전인'(左鎮人)으로 불리는 이 화석은 두개골 파편 3개와 어금니 1개로 구성되며, 약 2만년에서 3만년 전의 것으로 연대가 측정되었다.[37][38][9] 해당 유적지에서는 다른 관련 유물은 발견되지 않았다.[37][9]

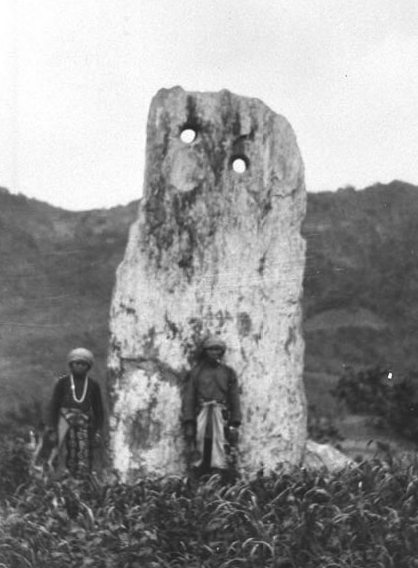

대만에서 가장 오래된 유물은 섬 동남부 해안 동굴 유적지에서 발견된 창빈문화(長濱文化)의 박편석기이다.[39][10] 약 1만 5천년 전에서 5천년 전까지 지속된 이 문화는 푸젠성의 동시대 유물과 유사성을 보인다.[39][10] 대표적인 유적지인 타이둥현 창빈의 바이셴둥(八仙洞)은 1968년 처음 발굴되었으며, 대만 남단 어롼비 곶에서도 같은 문화 유적이 확인된다.[39][10] 초기 창빈문화는 큰 석기를 특징으로 하며 수렵채집사회 생활을 시사한다. 후기에는 석영으로 만든 작은 도구와 동물의 뼈, 뿔, 조개껍데기 도구가 나타나는데, 이는 수렵채집에서 점차 고기잡이와 조개 채집 중심으로 생활 방식이 변화했음을 보여준다.[39][40][11]

1980년대 대만 북서부 먀오리현에서는 독특한 왕시문화(網形文化)가 발견되었다.[41][12] 이 문화의 박편석기는 시간이 흐르면서 크기가 작아지고 형태가 표준화되는 경향을 보이는데, 이는 채집 중심에서 수렵 중심으로 사회가 변화했음을 시사한다.[41][12]

섬 동남부 샤오마(小馬) 동굴에서는 대만 유일의 구석기 시대 매장 유적이 발견되었다. 기원전 4000년경으로 추정되는 이 무덤에는 필리핀 등지에서 발견되는 네그리토와 유사한 유형의 남성 유골이 매장되어 있었다.[42][14]

한편, 대만 북동쪽의 류큐 열도는 약 3만년 전 끝난 해양 동위 원소 단계(MIS) 3기에 사람이 정착했으며, 남부 류큐 열도는 대만에서 출발한 항해를 통해 정착했을 가능성이 제기된다.[7]

3. 2. 신석기 시대

뷔름 빙기 이후 해수면 상승으로 섬이 된 대만에는 기원전 4000년에서 3000년 사이 따펑컹 문화가 갑자기 나타나 섬의 해안 지역으로 빠르게 확산되었다.[43][44][18][19] 이 문화는 이전 구석기 시대의 창빈 문화와는 뚜렷한 차이를 보이며, 많은 학자들은 오스트로네시아어족 언어를 사용하는 오늘날 대만 원주민의 선조가 대만 해협을 건너 전파한 것으로 추정한다.[43][44][18][19] 일부에서는 이 문화가 양쯔강 하류의 허무두 문화나 마자방 문화와 같은 중국 대륙 신석기 문화의 영향을 받았을 가능성을 제기하기도 한다.[45][20][46][21]따펑컹 문화 이후 대만 전역에서는 지역적으로 다양한 신석기 문화들이 발전했으며, 이는 후대의 문화로 이어졌다. 예를 들어, 현재의 타이난 지역에서는 기원전 2500년경부터 니우저우즈 문화가 나타났다.[27] 펑후 시메이의 난강 마을에서는 기원전 4500년까지 거슬러 올라가는 신석기 시대 유적이 발견되기도 했다.[26]

이러한 신석기 문화를 이끌었던 주체들이 현재 대만 원주민과 직접적으로 연결되는지에 대해서는 언어 자료 부족 등으로 명확히 밝혀지지 않았다. 오스트로네시아어족의 기원이 대만이라는 점은 널리 받아들여지지만, 현재 대만 원주민들이 신석기 시대부터 계속 대만에 거주했는지, 아니면 다른 지역으로 이주했다가 다시 돌아온 것인지에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다.

3. 2. 1. 오스트로네시아어족의 확산

기원전 4000년에서 3000년 사이, 따펑컹 문화가 갑자기 나타나 펑후 제도를 포함한 대만의 해안 지역으로 빠르게 확산되었다.[43][44][18][19] 이 문화의 유적들은 비교적 동질적이며, 밧줄 무늬 토기(승문 토기), 쪼아 만든 조약돌 도구, 고도로 광택 처리된 석기 손도끼, 얇은 녹색 셰일(혈암) 조각 등이 특징적으로 나타난다.[43][44][18][19] 따펑컹 문화의 주민들은 주로 쌀과 기장, 수수를 재배하고 사냥을 했지만, 해양 조개류와 물고기에도 크게 의존했다.[43][44][18][19]

대부분의 학자들은 이 따펑컹 문화가 대만의 초기 구석기 문화인 창빈 문화에서 파생된 것이 아니라, 오스트로네시아어족 언어를 사용하는 오늘날 대만 원주민의 선조가 대만 해협을 건너 전파한 것으로 추정한다.[43][44][18][19] 중국 본토에서 따펑컹 문화의 직접적인 조상 문화는 확인되지 않았지만, 여러 공통된 특징으로 보아 지속적인 접촉이 있었을 것으로 보인다.[43][44][18][19] 일부 학자들은 대만 해협 지역의 신석기 시대 문화 전반이 양쯔강 하류 지역의 문화, 특히 허무두 문화나 마자방 문화에서 기원했을 가능성을 제기하며,[45][20] 이들 문화의 주민과 대만 신석기인들 사이에 신체적 특징의 유사성이 관찰되기도 했다.[46][21]

따펑컹 문화가 정착한 후 약 천 년 동안, 이들의 기술과 오스트로네시아어족 언어는 대만에서 남쪽으로 약 250km 떨어진 루손 섬 북부 해안에 나타나 현지 주민들에게 채택되었다.[22][23][24] 이 이주를 통해 오스트로네시아어족의 주요 분파 중 하나인 말레이폴리네시아어족 언어가 형성되었고, 이후 이 언어 집단은 동쪽으로는 이스터 섬, 서쪽으로는 마다가스카르, 북쪽으로는 하와이, 남쪽으로는 뉴질랜드에 이르는 광대한 지역으로 확산되었다.[22][23][24] 오스트로네시아어족의 다른 모든 주요 분파는 이 어족의 원향(Urheimat)으로 여겨지는 대만에서만 발견된다.[22][23][24]

대만 내에서는 시간이 지나면서 따펑컹 문화의 후예들이 지역적으로 분화되었다. 고운 붉은 밧줄 무늬 토기가 특징인 펑비터우(鳳鼻頭) 문화는 펑후 제도와 섬 서쪽 중남부 지역에서 발견되었고, 비슷한 토기를 가진 문화가 동부 해안 지역에도 존재했다. 이후 이 문화들은 타이완 중부의 뉴마터우 문화와 잉푸 문화, 남서부의 니우저우즈(牛稠子) 문화[27]와 다후 문화, 동남부의 베이난 문화, 그리고 중동부의 치린(麒麟) 문화로 더욱 분화되었다.[25] 반면, 북동부의 위안산 문화(圓山)는 단면 도끼, 어깨형 석부, 밧줄 무늬가 없는 토기 등을 특징으로 하여 이러한 흐름과는 다소 거리가 있어 보인다. 일부 학자들은 이를 중국 남동부에서 온 또 다른 이주 물결로 보기도 하지만, 중국 본토에서도 유사한 문화는 아직 확인되지 않았다.[25]

초기 신석기 시대에 옥은 주로 도구 제작에 사용되었으나, 기원전 2500년경부터는 옥 장신구가 생산되기 시작했다. 옥 장신구 제작은 기원전 1500년에서 서기 1년 사이에 정교함이 절정에 달했으며, 특히 대만 남부의 베이난 문화에서 두드러졌다. 대만에서 발견된 모든 옥은 현대 화롄 시 근처 펑톈(豐田)의 녹색 연옥 매장지에서 나온 것이다.[28][29] 대만산 연옥은 기원전 1850년에서 1350년 사이에 필리핀 북부에 나타나 필리핀 옥 문화를 형성하는 데 영향을 주었다. 서기 초 무렵 대만에서는 옥 대신 금속, 유리, 카닐리언(홍옥수) 등으로 장신구 재료가 전환되었지만, 필리핀 장인들은 서기 1000년경까지 대만산 옥을 계속 사용하여 링링오(Lingling-o) 펜던트와 같은 장신구를 제작했으며, 이는 동남아시아 전역에서 발견된다.[28][29]

오스트로네시아어족의 기원이 대만이라는 점은 널리 받아들여지며, 약 5000년 전 이후 분화하기 시작한 것으로 여겨진다. 그러나 현재의 대만 원주민들이 신석기 시대부터 대만에 계속 거주해 온 직계 후손인지, 아니면 이후 다른 지역으로 이주했다가 다시 돌아온 것인지에 대해서는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.

3. 3. 금속기 시대

철 및 기타 금속 유물은 서기 연초 무렵 대만에 나타났다. 처음에는 무역을 통해 들어왔지만, 서기 400년경에는 단철이 블루머리 기법을 사용하여 현지에서 생산되기 시작했다. 이 기술은 필리핀에서 전래된 것으로 추정된다.

섬의 여러 지역에서는 다음과 같은 독특한 철기 시대 문화가 확인되었다:

- 북부: 십삼행 문화(十三行文化)

- 북서부: 판자이위안 문화(番仔園)

- 난터우 현 남서부 언덕: 다치우위안 문화(大邱園)

- 중서부: 칸딩 문화

- 남서부: 니아오쏭 문화

- 섬 남쪽 끝: 구이산 문화(龜山)

- 동해안: 징푸 문화(靜浦)

대만 섬에서 발견된 가장 오래된 중국 무역 상품은 당나라(618년 ~ 907년) 시대의 것이다.[30][31]

4. 고대 사회

(내용 없음 - 제공된 원본 소스에 해당 섹션에 대한 정보가 없습니다.)

4. 1. 원, 명나라 시대

타이완 섬은 동중국해에 위치하며, 중국에는 수나라 시대인 603년 문헌에도 탐험 기록이 있을 정도로 오래전부터 알려져 있었다. 그러나 한족이 대량으로 이주한 것은 17세기 이후이며, 그 이전에는 주로 필리핀, 인도네시아 등지에서 건너온 것으로 추정되는 타이완 원주민들이 여러 부족으로 나뉘어 각기 다른 사회와 문화를 이루며 살고 있었다.타이완의 영유를 공식적으로 확인 가능한 첫 중국 왕조는 몽골족이 세운 원나라이다. 하지만 원나라는 13세기 후반 펑후 제도만을 영유했을 뿐, 타이완 본섬까지 지배하지는 못했다. 원나라 붕괴 후 들어선 한족의 명나라 역시 펑후 제도만 영유하고 타이완 본섬에는 영향력을 미치지 못했다. 이 때문에 공식적으로 어느 나라의 영토도 아니었던 타이완 섬은 주변 해역을 지나는 선박의 임시 기항지나 해적의 근거지로 이용되었다.

본격적인 개발은 16세기 명나라 시대부터 시작되었다. 왜구(특히 후기 왜구)의 활동이 활발해지면서 타이완은 왜구의 주요 근거지 중 하나가 되었고, 명나라 말기에는 린다오첸이나 린펑 같은 두목들이 이곳을 거점으로 삼았다. 이 시기를 거치며 한족과 일본인들이 영구적으로 거주하기 시작했다.

또한 대항해 시대를 맞아 유럽 여러 나라 사람들이 타이완에 오기 시작했다. 타이완의 전략적 중요성을 간파한 네덜란드와 스페인은 타이완 섬을 점령하여 동아시아 무역 및 해상 활동의 거점으로 삼으려 했다. 일본에 조총이 전래되거나 자비에르에 의해 기독교가 전파된 것도 타이완을 경유했을 가능성이 있다.

한편, 타이완에 처음 도착한 유럽 선박은 포르투갈 배였다고 전해진다. 포르투갈 선원들이 섬의 푸른 모습에 감탄하여 "Ilha Formosa|일랴 포르모자por" (아름다운 섬)라고 외친 것에서 타이완의 별칭인 "Formosa|포르모자por" (중국어로는 美麗島|메이리다오zho)가 유래했다고 여겨진다.

4. 2. 유럽의 식민 통치

16세기 명나라 시대부터 타이완 섬에 대한 외부 세력의 관심과 활동이 증가하기 시작했다. 당시 활동이 활발했던 왜구는 타이완을 주요 근거지 중 하나로 이용했으며, 명나라 말기에는 린다오첸이나 린펑과 같은 인물들이 이곳을 거점으로 삼았다. 이 시기를 전후하여 한족과 일본인들이 타이완에 정착하기 시작했다.대항해 시대가 열리면서 유럽 여러 나라의 선박들이 타이완에 도착하기 시작했다. 특히 네덜란드와 스페인은 타이완의 전략적 가치를 인식하고 섬을 점령하여 동아시아에서의 무역 및 해상 활동 거점으로 삼았다. 이러한 유럽 세력의 진출은 동아시아 정세에 영향을 미쳤으며, 일각에서는 일본에 조총이 전래되거나 자비에르에 의해 기독교가 전파되는 과정에서도 타이완이 중간 기착지 역할을 했을 가능성을 제기하기도 한다.

4. 2. 1. 포르모사

유럽 선박 중 타이완에 처음 도착한 것은 포르투갈의 배였다. 전승에 따르면, 포르투갈 선원들이 녹음이 우거진 타이완 섬의 모습에 감탄하여 "Ilha Formosa|일랴 포르모자por" (아름다운 섬)라고 외친 것에서 타이완의 별칭인 포르모사(Formosa|포르모자por)가 유래했다고 여겨진다. 이는 중국어로 메이리다오(美麗島|메이리다오zho)라고도 불린다.5. 매장 관습

대만 선사 시대의 여러 집단은 다양한 매장 관습을 보였으며, 각 문화마다 뚜렷한 특징을 가지고 있었다. 고대 묘지 발굴은 고고학자들이 초기 대만 문화를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 죽은 사람과 함께 묻힌 부장품은 당시 사회의 복잡한 무역 관계나 다른 문화와의 교류가 있었음을 보여주는 구체적인 증거가 되기도 한다. 이러한 고대의 장례 관습 중 일부는 오늘날 대만 원주민 문화에서도 찾아볼 수 있지만, 많은 부분은 시간이 흐르면서 사라졌다.[32]

참조

[1]

웹사이트

The Geology of Taiwan

http://twgeog.geo.nt[...]

Department of Geology, [[National Taiwan Normal University]]

2008-02-22

[2]

웹사이트

Geology of Taiwan

http://www.geo.arizo[...]

Department of Geology, University of Arizona

[3]

논문

The Neolithic Taiwan Strait

http://http-server.c[...]

2012-04-18

[4]

서적

The Republic of China Yearbook 2010

http://www.gio.gov.t[...]

Government Information Office, Republic of China (Taiwan)

2011-06-06

[5]

논문

Late Pleistocene vegetation and climate of Taiwan (Formosa)

[6]

논문

The first archaic ''Homo'' from Taiwan

[7]

서적

Emergence and Diversity of Modern Human Behavior in Paleolithic Asia

Texas A&M University Press

[8]

논문

The Palaeolithic in Southern China

http://scholarspace.[...]

[9]

서적

Encyclopedia of Taiwan

http://taiwanpedia.c[...]

2012-07-15

[10]

서적

The Neolithic of southeast China: cultural transformation and regional interaction on the coast

Cambria Press

[11]

서적

Encyclopedia of Taiwan

http://taiwanpedia.c[...]

2014-05-03

[12]

서적

Encyclopedia of Taiwan

2012-05-06

[13]

서적

{lang|zh-tw|前衛出版社} [Avanguard Publishing House]

[14]

논문

Female craniometrics support the 'two‑layer model' of human dispersal in Eastern Eurasia

[15]

서적

First Islanders: Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia

Wiley Blackwell

[16]

논문

Early Austronesians: into and out of Taiwan

[17]

논문

Resolving the ancestry of Austronesian-speaking populations

[18]

문서

Jiao (2007), pp. 91–94.

[19]

서적

Encyclopedia of Taiwan

[20]

서적

The Neolithic of Southeast China: Cultural Transformation and Regional Interaction on the Coast

2007

[21]

서적

Prehistoric Settlement of the Pacific, Volume 86, Part 5

1996

[22]

서적

Selected papers from the Eighth International Conference on Austronesian Linguistics

Academia Sinica

[23]

논문

Taiwan's gift to the world

[24]

논문

The Early Austronesian Migration To Luzon: Perspectives From The Peñablanca Cave Sites

https://journals.lib[...]

[25]

문서

Jiao (2007), pp. 94–103.

[26]

서적

https://www.penghu.g[...]

澎湖縣七美公所

2019-10-26

[27]

웹사이트

South Taiwan park renovation project paused after archaeological artifacts unearthed

https://www.taiwanne[...]

Taiwan News

2023-02-26

[28]

논문

Ancient jades map 3,000 years of prehistoric exchange in Southeast Asia

[29]

서적

Paths of Origins: The Austronesian Heritage in the Collections of the National Museum of the Philippines, the Museum Nasional Indonesia, and the Netherlands Rijksmuseum voor Volkenkunde

https://www.earth.si[...]

ArtPostAsia

[30]

논문

Recent advances in the Iron Age archaeology of Taiwan

https://journals.lib[...]

[31]

서적

Encyclopedia of Taiwan

[32]

웹사이트

'The dead don't bury themselves'

https://www.taipeiti[...]

Taipei Times

2020-08-18

[33]

웹인용

The Geology of Taiwan

http://twgeog.geo.nt[...]

Department of Geology, [[국립 타이완 사범대학]]

2008-02-22

[34]

웹인용

Geology of Taiwan

http://www.geo.arizo[...]

Department of Geology, [[애리조나 대학교]]

2019-02-16

[35]

논문

The Neolithic Taiwan Strait

http://http-server.c[...]

2012-04-18

[36]

논문

The first archaic ''Homo'' from Taiwan

[37]

논문

The Palaeolithic in Southern China

http://scholarspace.[...]

[38]

서적

Encyclopedia of Taiwan

http://taiwanpedia.c[...]

[39]

서적

The Neolithic of southeast China: cultural transformation and regional interaction on the coast

Cambria Press

[40]

서적

Encyclopedia of Taiwan

http://taiwanpedia.c[...]

[41]

서적

Encyclopedia of Taiwan

2019-02-18

[42]

서적

First Islanders: Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia

Wiley Blackwell

[43]

서적

Jiao (2007), pp. 91–94

[44]

서적

Encyclopedia of Taiwan

2019-08-17

[45]

서적

The Neolithic of Southeast China: Cultural Transformation and Regional Interaction on the Coast

2007

[46]

서적

Prehistoric Settlement of the Pacific, Volume 86, Part 5

1996

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com