덕수궁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

덕수궁은 본래 월산대군의 저택이었으나, 임진왜란 이후 선조가 임시 거처로 사용하면서 궁궐로 사용되기 시작했다. 광해군은 이곳을 경운궁으로 명명하고 왕궁으로 사용했으나, 인조반정 이후 별궁으로 축소되었다. 이후 고종이 아관파천 이후 환궁하여 대한제국의 정궁으로 사용하면서 덕수궁으로 개칭되었고, 대한제국 시기 궁궐로서의 역할을 수행했다. 현재는 사적 제124호로 지정되어 있으며, 전통 건축과 근대 건축이 공존하는 공간으로 보존 및 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 덕수궁 - 대한문

대한문은 덕수궁의 정문으로, 원래는 경운궁의 동문이었던 대안문이었으나 1906년 고종의 칙서에 따라 하늘을 의미하는 '한(漢)'자를 사용하여 개명되었으며, 3·1 운동 당시 민중 시위의 거점이었고 현재 건물은 1970년에 원래 위치에서 옮겨진 것이다. - 덕수궁 - 중명전

중명전은 원래 덕수궁 내 서양식 건물로 1897년 황실 도서관으로 지어졌으나, 고종이 편전으로 사용하면서 개칭되었고 을사늑약 체결, 헤이그 특사 파견 결정 등 대한제국의 중요한 역사적 사건이 일어난 장소이며, 복원 후 전시관으로 공개되고 있다. - 조선의 궁전 - 창덕궁

창덕궁은 1405년 태종 때 경복궁에 이어 두 번째로 세워진 조선의 궁궐로, 임진왜란과 인조반정으로 소실과 재건을 거쳐 조선 역사상 가장 오랫동안 임금이 거처했으며, 1997년 유네스코 세계유산으로 등록되었다. - 조선의 궁전 - 경복궁

경복궁은 1395년 한양 천도 후 처음 건설된 조선 최대 규모의 법궁으로, 조선 왕조의 번영을 기원하며 지어졌으나 임진왜란 때 소실, 흥선대원군에 의해 중건되었지만 일제강점기에 훼손된 후 현재까지 복원 사업을 통해 위용을 되찾고 있다. - 서울특별시 공개자료를 인용한 문서 - 옻칠

옻칠은 우루시올을 주성분으로 하는 천연 수지로 만든 도료로, 동아시아에서 오랜 역사와 전통을 가진 마감재이며, 단단하고 견고하며 아름다운 광택을 내는 특징이 있으며, 가구, 그릇, 악기 등 다양한 생활용품과 예술품 제작에 사용되고, 옻칠은 우수한 내구성과 방수성을 지니지만, 자외선에 약하며 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. - 서울특별시 공개자료를 인용한 문서 - 동국대학교

동국대학교는 1906년 명진학교로 시작하여 여러 캠퍼스를 운영하며 불교 정신을 바탕으로 교육하고 특성화된 학과와 부속 기관을 갖춘 대한민국 사립 종합대학교이다.

| 덕수궁 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 건물 유형 | 옛 왕궁 |

| 위치 국가 | 대한민국 |

| 위치 도시 | 서울특별시 중구 |

| 웹사이트 | 덕수궁 공식 웹사이트 |

| 한국어 | 덕수궁 |

| 한자 | 德壽宮 |

| 로마자 표기 | Deoksugung |

| 문화재 정보 | |

| 이름 | 덕수궁 (德壽宮) |

| 그림 | 덕수궁 전경 (2013).jpg |

| 그림 설명 | 덕수궁 전경 |

| 유형 | 사적 |

| 지정 번호 | 124 |

| 지정일 | 1963년 1월 18일 |

| 시대 | 조선, 대한제국 |

| 소유 | 국유 |

| 주소 | 서울특별시 중구 세종대로 99 (정동) |

| 면적 | 67,048m² |

| 문화재청 | 13,01240000,11 |

| 주소 | 서울특별시 중구 세종대로 99 (정동) |

| 일본어 정보 | |

| 제목 | 徳寿宮 |

| 한글 | 덕수궁 |

| 한자 | 德壽宮 |

| 히라가나 | とくじゅきゅう |

| 가타카나 | トクスグン |

| 로마자 | Deoksugung |

2. 역사

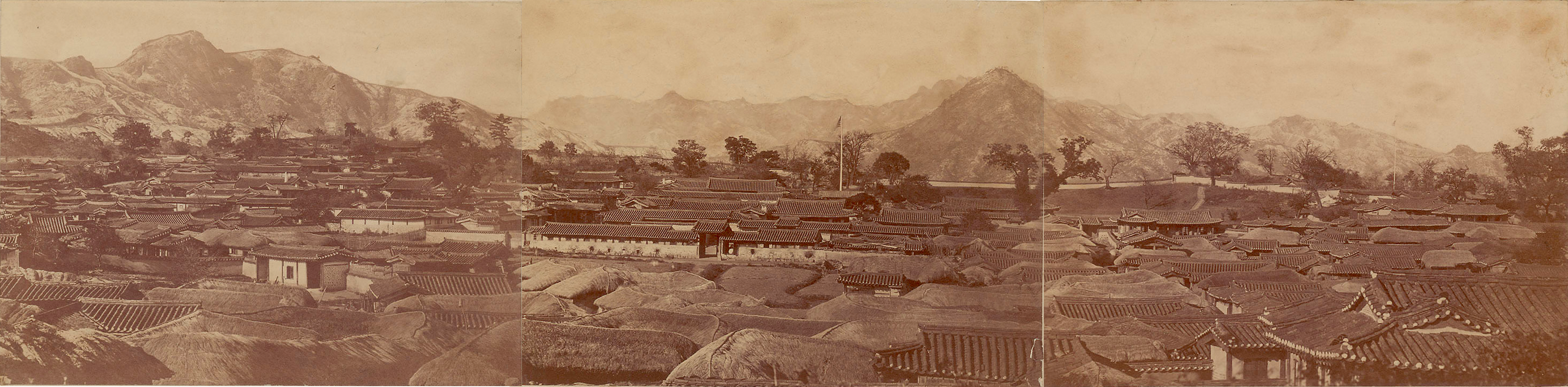

덕수궁은 본래 성종의 형인 월산대군의 저택이었다.[5][6] 1592년 임진왜란이 발발하고 선조는 의주로 피난했다가 이듬해 한양으로 돌아왔다.[5] 한양 내 모든 궁궐이 소실된 까닭에 월산대군의 집을 임시 거처로 사용하였는데, 이를 정릉동 행궁, 또는 정릉행궁이라 불렀다.[5][6]

임진왜란으로 한양 내 모든 궁궐이 소실되자, 선조는 의주까지 몽진했다가 1593년 10월 4일에 환궁하여 월산대군의 저택이었던 연경궁을 임시 거처인 시어소(時御所)로 사용하기 시작했다.[66] 이 곳은 정릉동에 위치하여 정릉동 행궁 또는 정릉행궁이라 불렸다. 소공동 부근은 왜장들이 한양 점령 당시 주둔했던 곳이라 임금이 오래 거처하기에는 부적합한 장소로 여겨져, 처음부터 다른 궁궐로의 환궁을 염두에 둔 임시거처였다.[67]

이즈음 선조는 왕실의 내탕(內帑)을 마련하고 관리하는 기능을 하는 명례궁(明禮宮)을 설치했다. 명례궁은 석어당의 북쪽, 정간헌의 서쪽에 존재했다.[68] 정릉행궁의 규모가 협소했기에 선조는 창덕궁의 중건을 지시함과 동시에 주변의 민가를 매입하여 궁역에 포함시키도록 지시했다. 이 때 집 주인들에게 집값을 지불했고, 사인(士人)의 경우에는 관직을 제수했다.[69]

선조는 창덕궁이 완공되는 것을 보지 못하고 1608년 석어당에서 승하했다.[70] 선조의 아들인 광해군도 정릉행궁 즉조당에서 즉위했다.[70]

1611년(광해군 3년) 음력 10월 11일, 광해군은 창덕궁으로 거처를 옮기면서 이 행궁을 경운궁(慶運宮)이라 이름 짓고 왕궁으로 삼았다.[71] 원래 흥경궁(興慶宮)으로 하려 했으나, 광해군은 전대의 궁호라 하여 적절하지 않다고 판단, 경운궁으로 결정했다.[71] 광해군은 창덕궁에 약 2개월간 머물다가 대신들의 반대를 무릅쓰고 그해 음력 12월 경운궁으로 다시 돌아왔다.

1615년 음력 4월, 광해군은 다시 창덕궁으로 거처를 옮겼다. 창덕궁과 창경궁 중건은 크게 진척되었지만, 경운궁은 영건 공사에서 제외되어 현상 유지에 그쳤다. 1618년, 광해군은 계모인 인목대비를 경운궁에 유폐하고 대비의 칭호를 폐지, 경운궁을 서궁(西宮)이라 칭했다. 이는 경운궁이 서쪽에 위치했기 때문이다. 1620년에는 건축되었던 궐내아문(闕內衙門) 등을 허물고 그 재목과 기와를 내사(內司)로 옮겨 궁은 더욱 퇴락하게 되었다.

1623년 음력 3월, 인조반정으로 인조가 경운궁 즉조당(卽祚堂)에서 즉위했다.[72] 인조는 즉위 8일 후 창덕궁으로 거처를 옮겼고, 그해 음력 7월 즉조당과 석어당을 제외한 건물과 대지를 본래 주인에게 돌려주었다.[72] 이로써 경운궁은 두 채의 건물만 남은 채 한적한 별궁 정도로 축소되었다.

이후 영조는 1773년(영조 49년) 선조의 환도어거 180주년을 맞아 경운궁 즉조당에서 선조를 기리는 의식을 행했고, 고종도 1876년(고종 13년) 즉조당에서 같은 의식을 행했다. 1882년 조미 수호 통상 조약 체결 후, 1883년 미국 공사관이 정동에 설치되었다.[73] 영국은 1884년 조영 통상 조약을 맺고 정동에 영국 공사관을 건설했고, 러시아도 같은 해 조로 수호 통상 조약을 맺고 러시아 공사관을 정동에 지었다.[73] 외국 공사들을 따라온 선교사들도 정동에 자리를 잡았고, 배재학당과 새문안교회 등 교육시설과 교회도 정동에 들어섰다.[73] 경운궁 주변 정동은 외국 세력의 각축장이 되어 '유럽인 정착지' 또는 '공사 거리(Legation Street)' 등으로 불렸다.[73]

1895년 을미사변 이후 고종은 신변의 위협을 느껴 친미, 친러 관료들과 함께 미국 공사관으로 피신하려는 춘생문 사건을 일으켰다. 1896년 고종은 아관파천을 단행하여 러시아 공사관으로 피신하였다.

1895년 10월 명성황후가 경복궁에서 살해당하는 을미사변이 발생하자, 고종은 생명의 위협을 느껴 친미파 및 친러파 관료들과 함께 춘생문 사건을 일으켰으나 실패한다.[74] 1896년 2월 11일, 고종은 세자와 함께 러시아 공사관으로 피신하는 아관파천을 단행한다. 당시 러시아 공사관에는 덕수궁까지 연결된 비밀통로가 있었다고 한다.[74] 고종은 아관파천 직후 경운궁 수리를 명하고,[76] 경운궁에서 외교활동을 하는 등[77] 경운궁으로의 복귀를 준비한다.

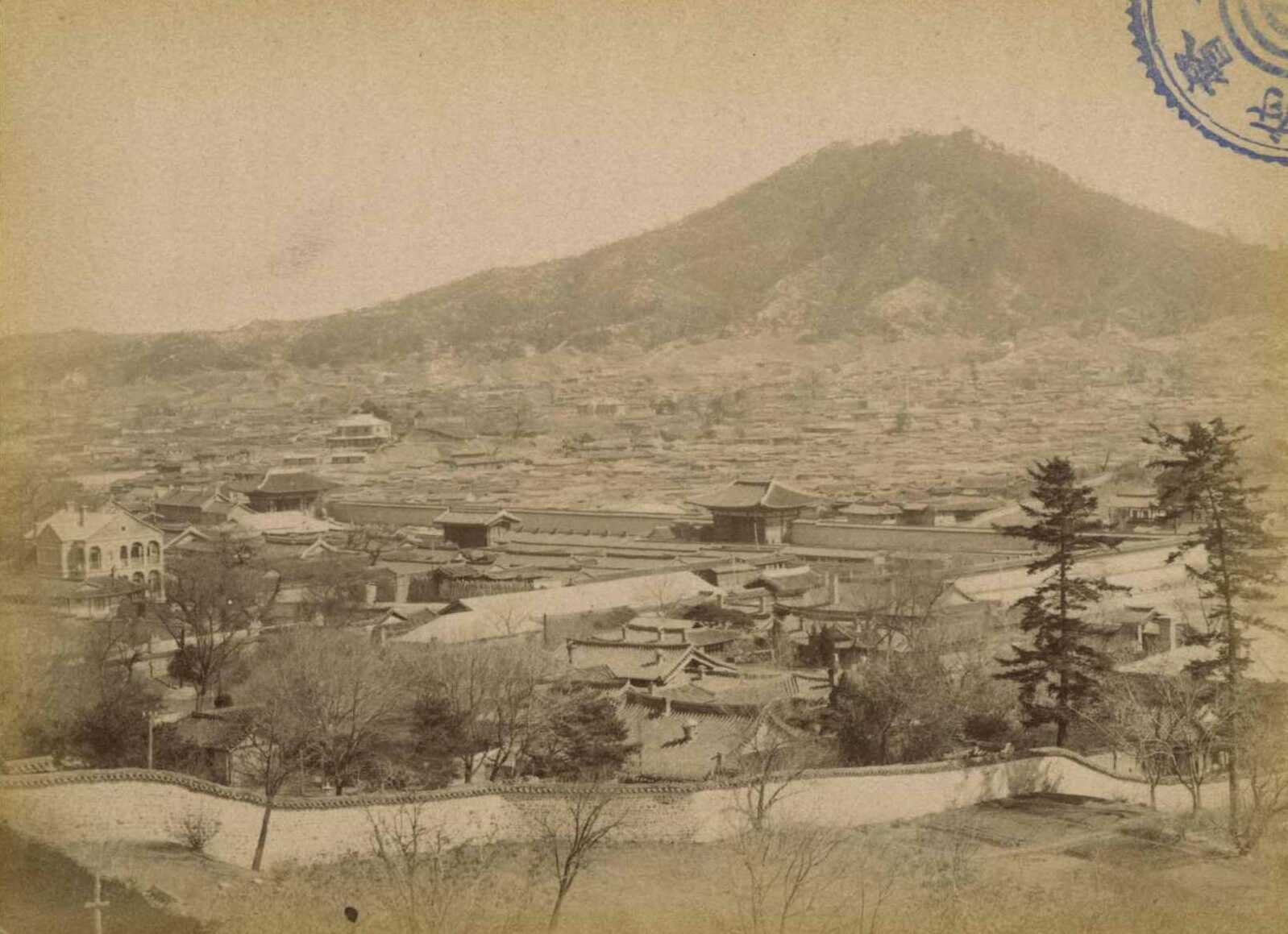

1897년 2월 20일 고종은 러시아 공사관에서 경운궁으로 환궁한다. 고종이 경운궁을 선택한 이유는 주변 각국 공사관의 존재로 인해 외교적, 물리적 안전을 확보하기 쉬웠기 때문으로 해석된다.[79] 경운궁은 광해군 이후 궁궐 기능을 제대로 하지 못하고 즉조당, 석어당만 남아있었으나, 1896년 고종의 지시로 개수되기 시작했다. 원래 정문은 인화문이었는데, 1896년 개수 과정에서 인화문을 개조한 것으로 추정된다.[80]

경운궁은 법궁으로 사용된 적이 없어 영역이 좁았기 때문에, 조정은 주변 토지를 매입하여 확장하고자 하였다. 미국, 영국, 독일 공사관과 인접해 어려움을 겪었으나, 선교사 주택 매입, 정신여자고등학교 이전, 세관기지 및 수어청 합병 등을 통해 영역을 넓혔다.[79]

1897년 9월 17일, 고종은 원구단에서 황제 즉위식을 갖고 대한제국을 선포하며, 경운궁은 대한제국의 정궁이 되고 연호는 광무(光武)로 정해졌다. 1900년에는 담장 공사가 완료되고 궁내에 전기가 공급되기 시작했다.[79] 1901년 경희궁으로 통하는 구름다리가 개통되었고, 1902년에는 중화전을 정전으로 하는 삼문삼조 체계를 갖추고자 하였으나, 공간 부족으로 인해 외문인 조원문을 동측으로 꺾게 되어[79][82] 경운궁은 창덕궁처럼 동서 축을 갖게 되었다.

1904년 4월 14일 밤 10시경 영선사(營繕司)에서 함녕전의 온돌을 수리하던 중 화재가 발생했다. 당시 바람이 거센 까닭에 화재는 삽시간에 주변 건물로 번져 궁의 중심부를 집어삼켰다. 이 화재로 중화전, 즉조당, 석어당, 경효전, 흠문각 등 주요 건물이 소실되었다.[68] 특히 고종은 즉조당을 선조의 시어소 시절부터 전해져 온 것으로 서까래 하나 고치지 않았는데 소실되었다며 매우 안타까워하였다.[68] 고종은 화재 당시 관명전에 머물렀기 때문에 화를 면했고, 화재 사실을 인지한 뒤 수옥헌(현재의 중명전)으로 피난하였다.[68]

고종은 다음 날인 15일 자책하는 내용의 조칙을 반포하며 5일간 감선(減膳)을 행하고, 16일에는 종묘, 효혜전, 환구단에서 고유제를 올렸다.[68] 고종은 즉시 전각 중건을 명하여 우선 즉조당·석어당·경효전·흠경각(欽敬閣)을 응급 복구하였다.[68] 고종의 복구 명령에 대한 반대 상소도 많이 올라왔는데, 반대측은 경운궁이 을미사변 이후 임시로 사용하기 위한 것이었음에도 불구하고 중건에 많은 재정을 소비하였는데, 구태여 중건하기보다는 창덕궁이나 경복궁으로 환궁해야 한다고 주장했다.[68]

반대측의 주장에도 불구하고 경운궁은 중건되었다. 이 무렵 러일전쟁에서 일본이 승리함으로써 1905년 10월 21일 밤에는 일본의 압력으로 을사늑약이 경운궁(중명전)에서 체결되는 등 혼란이 계속되어 공사가 활발하지 못하였다. 이런 와중에 중화전의 재건이 진행되었으므로 원래대로 2층으로 복구하지 못하고 단층으로 짓게 되었다.

1907년 헤이그 밀사 사건의 여파로 고종이 강제 퇴위되고, 순종이 즉조당에서 즉위하였다. 순종은 연호를 융희(隆熙)로 바꾸고, 경운궁을 덕수궁으로 개칭하였다. 순종은 그해 9월 17일 즉조당에 이어(移御)하였다가 11월 13일 창덕궁으로 이어하였다. 고종은 양위 후 일시 수옥헌으로 옮겼으나 순종이 창덕궁으로 옮기자 다시 함녕전에 환어하여 1919년 1월 승하할 때까지 덕수궁에 머물렀다.

1910년 한일병합 이후 덕수궁은 궁궐로서의 기능을 상실했다.[11] 일제는 덕수궁 영역을 축소하고, 일부 건물을 훼철하거나 용도를 변경했다. 1912년 종로에서 숭례문으로 이어지는 태평로(현 세종대로) 확장 공사로 동쪽 궁벽과 궐내각사 건물이 훼철되었고, 이 과정에서 대한문의 위치도 이동되었다.[68] 1919년 고종이 함녕전에서 사망한[5][10][6] 이후, 덕수궁은 궁궐의 기능을 완전히 상실했다.

1920년에는 덕수궁길이 조성되었으며, 1922년에는 의효전 자리에 경성제일고등여학교가, 1923년에는 그 맞은편에 경성여자공립보통학교(현 덕수초등학교)가 건립되었다.[83] 1933년에는 덕수궁을 공원으로 개방하고, 석조전을 이왕가미술관으로 사용하려는 계획이 발표되었다.[86] 돈덕전 자리에는 아동공원이, 광명문 자리에는 연못이 조성되는 등 덕수궁 내 많은 부분이 변경되었다.[85] 나카무라 요시헤이의 설계로 석조전 서측에 이왕가미술관 건물이 신축되어 1938년 6월 5일에 개관하였다.[87] 이로써 덕수궁은 원래 영역의 3분의 1, 건물 수는 10분의 1로 축소되었다.[11]

1945년 광복 이후 미소공동위원회가 경운궁 석조전에서 개최되었다.[5][6] 6.25 전쟁의 서울 수복 전투 당시, 인민군이 덕수궁으로 숨어들었으나 미군 제임스 딜 중위는 몬테카시노 전투에서 파괴된 몬테카시노 수도원을 언급하며 포격을 반대, 인민군이 을지로 방면으로 도망친 후 포격하여 덕수궁은 훼손되지 않았다.[88] 제임스 딜 중위는 1996년 대한민국 정부로부터 감사패를 받았다.[89]

1968년 태평로 확장 공사 당시 대한문 후퇴가 결정되었으나 실행되지 않았고, 다른 궁장들은 옮겨져 대한문은 도로 중앙에 섬처럼 남게 되었다. 1970년 대한문은 33미터 뒤로 이전되어 현재 위치에 놓이게 되었다.[90] 이후 설치되었던 세종대왕 동상은 청량리로 옮겨졌다.[91]

현재 덕수궁은 사적 제124호로 지정되어 있으며, 전통 건축과 근대 건축이 공존하는 공간으로 보존, 활용되고 있다.

2. 1. 조선 초기

덕수궁은 본래 성종의 형인 월산대군의 저택이었다.[5][6] 1469년(예종 1년) 남이의 옥에 연루된 조영달의 집을 몰수하여, 1470년 성종이 영응대군 이염의 처 송씨에게 하사하였다.[62] 이듬해 송씨가 이 집을 왕실에 바치자 연경궁(延慶宮)이라 이름 지었다.[63] 1472년(성종 3년) 성종의 생부인 의경세자의 묘인 의묘를 연경궁 후원에 세우고, 월산대군에게 연경궁을 하사하였다.[64] 1475년(성종 6년) 의묘의 위패를 경복궁 안의 연은전으로 옮기면서 연경궁은 월산대군의 집으로만 남았다.[65]1592년 임진왜란이 발발하고 선조는 의주로 피난했다가 이듬해 한양으로 돌아왔다.[5] 한양 내 모든 궁궐이 소실된 까닭에 월산대군의 집을 임시 거처로 사용하였는데, 이를 정릉동 행궁, 또는 정릉행궁이라 불렀다.[5][6]

2. 2. 행궁 시기

임진왜란으로 한양 내 모든 궁궐이 소실되자, 선조는 의주까지 몽진했다가 1593년 10월 4일에 환궁하여 월산대군의 저택이었던 연경궁을 임시 거처인 시어소(時御所)로 사용하기 시작했다.[66] 이 곳은 정릉동에 위치하여 정릉동 행궁 또는 정릉행궁이라 불렸다. 소공동 부근은 왜장들이 한양 점령 당시 주둔했던 곳이라 임금이 오래 거처하기에는 부적합한 장소로 여겨져, 처음부터 다른 궁궐로의 환궁을 염두에 둔 임시거처였다.[67]이즈음 선조는 왕실의 내탕(內帑)을 마련하고 관리하는 기능을 하는 명례궁(明禮宮)을 설치했다. 명례궁은 석어당의 북쪽, 정간헌의 서쪽에 존재했다.[68] 정릉행궁의 규모가 협소했기에 선조는 창덕궁의 중건을 지시함과 동시에 주변의 민가를 매입하여 궁역에 포함시키도록 지시했다. 이 때 집 주인들에게 집값을 지불했고, 사인(士人)의 경우에는 관직을 제수했다.[69]

선조는 창덕궁이 완공되는 것을 보지 못하고 1608년 석어당에서 승하했다.[70] 선조의 아들인 광해군도 정릉행궁 즉조당에서 즉위했다.[70]

2. 3. 경운궁 시기

1611년(광해군 3년) 음력 10월 11일, 광해군은 창덕궁으로 거처를 옮기면서 이 행궁을 경운궁(慶運宮)이라 이름 짓고 왕궁으로 삼았다.[71] 원래 흥경궁(興慶宮)으로 하려 했으나, 광해군은 전대의 궁호라 하여 적절하지 않다고 판단, 경운궁으로 결정했다.[71] 광해군은 창덕궁에 약 2개월간 머물다가 대신들의 반대를 무릅쓰고 그해 음력 12월 경운궁으로 다시 돌아왔다.1615년 음력 4월, 광해군은 다시 창덕궁으로 거처를 옮겼다. 창덕궁과 창경궁 중건은 크게 진척되었지만, 경운궁은 영건 공사에서 제외되어 현상 유지에 그쳤다. 1618년, 광해군은 계모인 인목대비를 경운궁에 유폐하고 대비의 칭호를 폐지, 경운궁을 서궁(西宮)이라 칭했다. 이는 경운궁이 서쪽에 위치했기 때문이다. 1620년에는 건축되었던 궐내아문(闕內衙門) 등을 허물고 그 재목과 기와를 내사(內司)로 옮겨 궁은 더욱 퇴락하게 되었다.

1623년 음력 3월, 인조반정으로 인조가 경운궁 즉조당(卽祚堂)에서 즉위했다.[72] 인조는 즉위 8일 후 창덕궁으로 거처를 옮겼고, 그해 음력 7월 즉조당과 석어당을 제외한 건물과 대지를 본래 주인에게 돌려주었다.[72] 이로써 경운궁은 두 채의 건물만 남은 채 한적한 별궁 정도로 축소되었다.

이후 영조는 1773년(영조 49년) 선조의 환도어거 180주년을 맞아 경운궁 즉조당에서 선조를 기리는 의식을 행했고, 고종도 1876년(고종 13년) 즉조당에서 같은 의식을 행했다. 1882년 조미 수호 통상 조약 체결 후, 1883년 미국 공사관이 정동에 설치되었다.[73] 영국은 1884년 조영 통상 조약을 맺고 정동에 영국 공사관을 건설했고, 러시아도 같은 해 조로 수호 통상 조약을 맺고 러시아 공사관을 정동에 지었다.[73] 외국 공사들을 따라온 선교사들도 정동에 자리를 잡았고, 배재학당과 새문안교회 등 교육시설과 교회도 정동에 들어섰다.[73] 경운궁 주변 정동은 외국 세력의 각축장이 되어 '유럽인 정착지' 또는 '공사 거리(Legation Street)' 등으로 불렸다.[73]

1895년 을미사변 이후 고종은 신변의 위협을 느껴 친미, 친러 관료들과 함께 미국 공사관으로 피신하려는 춘생문 사건을 일으켰다. 1896년 고종은 아관파천을 단행하여 러시아 공사관으로 피신하였다.

2. 4. 법궁이 되다

1895년 10월 명성황후가 경복궁에서 살해당하는 을미사변이 발생하자, 고종은 생명의 위협을 느껴 친미파 및 친러파 관료들과 함께 춘생문 사건을 일으켰으나 실패한다.[74] 1896년 2월 11일, 고종은 세자와 함께 러시아 공사관으로 피신하는 아관파천을 단행한다. 당시 러시아 공사관에는 덕수궁까지 연결된 비밀통로가 있었다고 한다.[74] 고종은 아관파천 직후 경운궁 수리를 명하고,[76] 경운궁에서 외교활동을 하는 등[77] 경운궁으로의 복귀를 준비한다.1897년 2월 20일 고종은 러시아 공사관에서 경운궁으로 환궁한다. 고종이 경운궁을 선택한 이유는 주변 각국 공사관의 존재로 인해 외교적, 물리적 안전을 확보하기 쉬웠기 때문으로 해석된다.[79] 경운궁은 광해군 이후 궁궐 기능을 제대로 하지 못하고 즉조당, 석어당만 남아있었으나, 1896년 고종의 지시로 개수되기 시작했다. 원래 정문은 인화문이었는데, 1896년 개수 과정에서 인화문을 개조한 것으로 추정된다.[80]

경운궁은 법궁으로 사용된 적이 없어 영역이 좁았기 때문에, 조정은 주변 토지를 매입하여 확장하고자 하였다. 미국, 영국, 독일 공사관과 인접해 어려움을 겪었으나, 선교사 주택 매입, 정신여자고등학교 이전, 세관기지 및 수어청 합병 등을 통해 영역을 넓혔다.[79]

1897년 9월 17일, 고종은 원구단에서 황제 즉위식을 갖고 대한제국을 선포하며, 경운궁은 대한제국의 정궁이 되고 연호는 광무(光武)로 정해졌다. 1900년에는 담장 공사가 완료되고 궁내에 전기가 공급되기 시작했다.[79] 1901년 경희궁으로 통하는 구름다리가 개통되었고, 1902년에는 중화전을 정전으로 하는 삼문삼조 체계를 갖추고자 하였으나, 공간 부족으로 인해 외문인 조원문을 동측으로 꺾게 되어[79][82] 경운궁은 창덕궁처럼 동서 축을 갖게 되었다.

2. 5. 화재 및 덕수궁 시기

1904년 4월 14일 밤 10시경 영선사(營繕司)에서 함녕전의 온돌을 수리하던 중 화재가 발생했다. 당시 바람이 거센 까닭에 화재는 삽시간에 주변 건물로 번져 궁의 중심부를 집어삼켰다. 이 화재로 중화전, 즉조당, 석어당, 경효전, 흠문각 등 주요 건물이 소실되었다.[68] 특히 고종은 즉조당을 선조의 시어소 시절부터 전해져 온 것으로 서까래 하나 고치지 않았는데 소실되었다며 매우 안타까워하였다.[68] 고종은 화재 당시 관명전에 머물렀기 때문에 화를 면했고, 화재 사실을 인지한 뒤 수옥헌(현재의 중명전)으로 피난하였다.[68]고종은 다음 날인 15일 자책하는 내용의 조칙을 반포하며 5일간 감선(減膳)을 행하고, 16일에는 종묘, 효혜전, 환구단에서 고유제를 올렸다.[68] 고종은 즉시 전각 중건을 명하여 우선 즉조당·석어당·경효전·흠경각(欽敬閣)을 응급 복구하였다.[68] 고종의 복구 명령에 대한 반대 상소도 많이 올라왔는데, 반대측은 경운궁이 을미사변 이후 임시로 사용하기 위한 것이었음에도 불구하고 중건에 많은 재정을 소비하였는데, 구태여 중건하기보다는 창덕궁이나 경복궁으로 환궁해야 한다고 주장했다.[68]

반대측의 주장에도 불구하고 경운궁은 중건되었다. 이 무렵 러일전쟁에서 일본이 승리함으로써 1905년 10월 21일 밤에는 일본의 압력으로 을사늑약이 경운궁(중명전)에서 체결되는 등 혼란이 계속되어 공사가 활발하지 못하였다. 이런 와중에 중화전의 재건이 진행되었으므로 원래대로 2층으로 복구하지 못하고 단층으로 짓게 되었다.

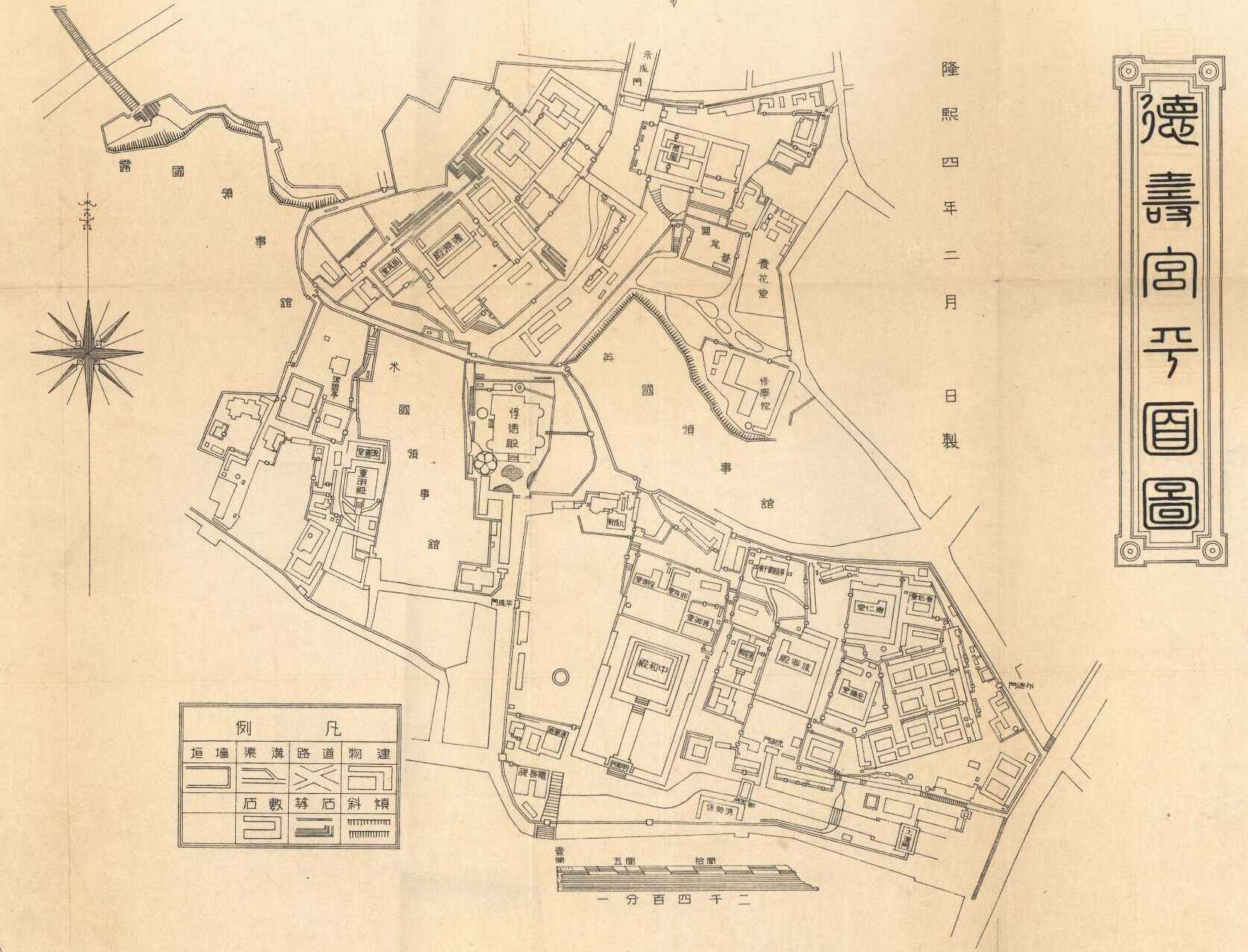

1907년 헤이그 밀사 사건의 여파로 고종이 강제 퇴위되고, 순종이 즉조당에서 즉위하였다. 순종은 연호를 융희(隆熙)로 바꾸고, 경운궁을 덕수궁으로 개칭하였다. 순종은 그해 9월 17일 즉조당에 이어(移御)하였다가 11월 13일 창덕궁으로 이어하였다. 고종은 양위 후 일시 수옥헌으로 옮겼으나 순종이 창덕궁으로 옮기자 다시 함녕전에 환어하여 1919년 1월 승하할 때까지 덕수궁에 머물렀다.

2. 6. 일제강점기

1910년 한일병합 이후 덕수궁은 궁궐로서의 기능을 상실했다.[11] 일제는 덕수궁 영역을 축소하고, 일부 건물을 훼철하거나 용도를 변경했다. 1912년 종로에서 숭례문으로 이어지는 태평로(현 세종대로) 확장 공사로 동쪽 궁벽과 궐내각사 건물이 훼철되었고, 이 과정에서 대한문의 위치도 이동되었다.[68] 1919년 고종이 함녕전에서 사망한[5][10][6] 이후, 덕수궁은 궁궐의 기능을 완전히 상실했다.1920년에는 덕수궁길이 조성되었으며, 1922년에는 의효전 자리에 경성제일고등여학교가, 1923년에는 그 맞은편에 경성여자공립보통학교(현 덕수초등학교)가 건립되었다.[83] 1933년에는 덕수궁을 공원으로 개방하고, 석조전을 이왕가미술관으로 사용하려는 계획이 발표되었다.[86] 돈덕전 자리에는 아동공원이, 광명문 자리에는 연못이 조성되는 등 덕수궁 내 많은 부분이 변경되었다.[85] 나카무라 요시헤이의 설계로 석조전 서측에 이왕가미술관 건물이 신축되어 1938년 6월 5일에 개관하였다.[87] 이로써 덕수궁은 원래 영역의 3분의 1, 건물 수는 10분의 1로 축소되었다.[11]

2. 7. 광복 이후

1945년 광복 이후 미소공동위원회가 경운궁 석조전에서 개최되었다.[5][6] 6.25 전쟁의 서울 수복 전투 당시, 인민군이 덕수궁으로 숨어들었으나 미군 제임스 딜 중위는 몬테카시노 전투에서 파괴된 몬테카시노 수도원을 언급하며 포격을 반대, 인민군이 을지로 방면으로 도망친 후 포격하여 덕수궁은 훼손되지 않았다.[88] 제임스 딜 중위는 1996년 대한민국 정부로부터 감사패를 받았다.[89]1968년 태평로 확장 공사 당시 대한문 후퇴가 결정되었으나 실행되지 않았고, 다른 궁장들은 옮겨져 대한문은 도로 중앙에 섬처럼 남게 되었다. 1970년 대한문은 33미터 뒤로 이전되어 현재 위치에 놓이게 되었다.[90] 이후 설치되었던 세종대왕 동상은 청량리로 옮겨졌다.[91]

현재 덕수궁은 사적 제124호로 지정되어 있으며, 전통 건축과 근대 건축이 공존하는 공간으로 보존, 활용되고 있다.

3. 논란

3. 1. 명칭 논란

덕수(德壽)는 '덕이 높고 오래 산다'라는 뜻이다.[58] 순종이 창덕궁으로 이어하며 아버지인 고종에게 장수를 빌며 내린 궁호이다.[59] 상왕의 궁에 관례적으로 붙이던 이름이다.[60] 같은 덕수궁은 아니지만, 같은 이름의 다른 덕수궁은 조선 초에도 있었다. 양위한 태조의 소어궁(所御宮)도 정종이 개성에 건립한 뒤 이름을 덕수궁이라 했다.[61] 그 후 태종이 서울로 재환도하여 지금의 창경궁 부근에 태조의 궁을 세웠을 때에도 같은 이름인 덕수궁이라 하였다. 즉 고종과 마찬가지로 생전에 양위한 부왕의 궁에 덕수라는 이름을 붙인 것이다. 송나라에도 같은 이름의 궁이 있었다.2011년 4월 한 시민에 의해 "덕수궁의 본래 이름인 경운궁 명칭을 회복해야 한다."라는 민원이 제기되었다. 이에 따라 문화재청에서는 3차례 공청회를 개최하였는데, 원광대학교 이민원 교수 등은 덕수궁 명칭을 유지해야한다고 본 반면 명지대학교 홍순민 교수 등은 경운궁으로 환원할 것을 주장했다. 덕수궁 명칭 유지 측은 “100여 년 이상 사용되어 이미 사회적으로 정착된 명칭이므로 이를 바꿀 경우 사회적 경제적 비용이 커서 혼란을 초래할 수 있으므로 현행대로 유지하여야 한다.”는 입장을 보였으며, 경운궁 명칭 환원 측은 경운궁이 “1611년부터 300여년 간 사용되어온 역사적인 명칭이며, 고종이 대한제국을 선포한 이후에는 대한제국 황실의 법궁이었으나, 1907년 궁궐명칭이 덕수궁으로 개칭된 것은 일제의 압력에 의한 것이므로 원 명칭으로 회복하여야 한다.”는 입장을 내세웠다.[97]

최종적으로 문화재청은 2011년 12월 14일 오후 국립고궁박물관에서 열린 문화재위원회 사적분과 회의에서 덕수궁 명칭 변경 문제를 심의한 결과 경운궁으로 명칭을 변경해야 할 이유가 충분하지 못하고, 그에 대한 반대 의견도 많은 만큼 명칭 변경 안건 심의 자체를 '보류'하기로 했다고 밝혔다. 대신, 문화재위원회는 충분한 시간을 두고 덕수궁에 대한 광범위한 학술 연구 등을 거쳐 추후에 명칭 변경 재추진 여부를 결정하기로 했다.[98]

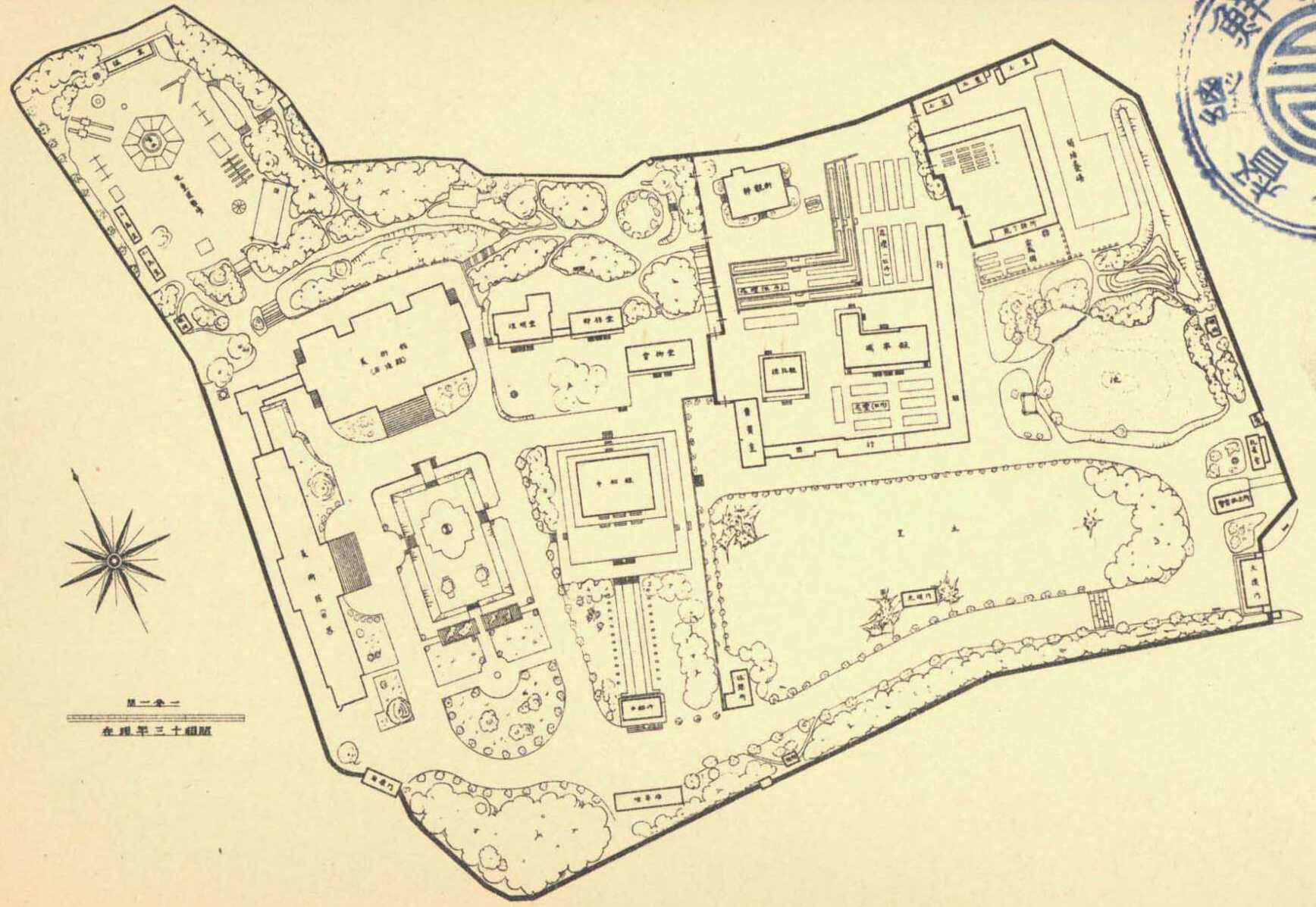

4. 궁역 및 전각

덕수궁의 전체 영역은 현 덕수궁 권역, 선원전 및 홍원 영역, 중명전 영역으로 나눌 수 있다. 현재 덕수궁에는 정문인 대한문, 정전인 중화전과 중화문, 침전인 함녕전과 그 일곽(편전인 덕흥전과 동·서·남 행각 및 당시의 함녕전 정문이었던 광명문), 준명당·즉조당, 덕수궁 내에서는 유일한 2층 건물인 석어당, 그리고 정관헌·석조전 등의 건물이 남아 있는데, 덕수궁은 특히 서울에서 제일 먼저 근대 유럽의 고전주의파 건축 양식을 받아들인 진취적 궁궐이다.

대한문(1906년 이전에는 대안문이라 불림)은 현재 궁궐의 정문이다.

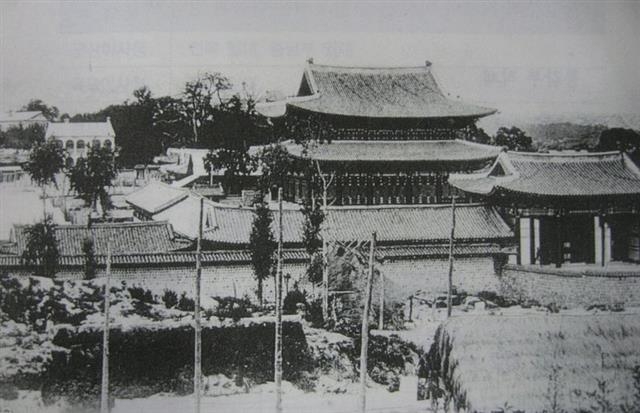

정전인 중화전은 국정을 논의하고 공식 회의를 열었던 곳이며, 왕좌가 있는 곳이다. 원래는 2층 건물이었지만 1906년에 1층 건물로 재건되었다.[10]

중화문은 정전으로 통하는 문이다. 원래는 담으로 둘러싸인 통로가 있어 사람들이 문을 통해서만 정전에 들어갈 수 있었지만, 담은 파괴되었다.[10]

함녕전은 고종황제의 침전으로, 궁궐 동쪽에 위치해 있다. 1904년 화재가 발생한 곳으로, 공식적으로는 난방 시스템 때문에 발생했지만, 고종을 제거하기 위해 일본이 방화했을 것이라는 의혹이 제기되었다.[10]

정관헌은 1900년에 왕궁 정원에 지어진 서양식 정자로, 한국 왕궁에 처음으로 지어진 서양식 건물이다. 러시아 건축가가 유럽식으로 설계했지만, 한국적인 요소도 담고 있다. 일제 강점기에는 식당으로 개조되었다.[10]

석조전은 1898년 영국 건축가 존 레지널드 하딩(John Reginald Harding)이 설계한 신르네상스 양식 건물로, 외교 및 고위급 정부 회의에 사용되었다. 2014년 내부가 대한제국 시대 모습으로 복원되어 현재 대한제국역사관을 갖추고 있다.[12][13]

석조전 서관은 1938년 이왕가미술관으로 개관하여 현재까지 미술관으로 사용되고 있으며, 국립현대미술관을 소장하고 있다.

덕수궁길 건너편에 위치하여 다른 궁궐 건물과 분리된 중명전은 왕실 도서관으로 지어졌지만, 1904년 화재 당시 황제가 임시 거처로 사용했다.[10]

- 대한문 - 옛 이름은 대안문. 현재의 문은 1907년에 완공되었다.[37][38] 20세기 이후 정문으로 여겨져 왔다. 근위병 교대식을 볼 수 있다.

- 인화문 - 원래의 정문. 20세기 이후 교통이 편리한 대한문[37]이 정문으로 여겨지고 있다.

- 중화문 - 국보 지정[39]

- 중화전 - 국보 지정[40]. 영국식 정원에 면해 있다.[38][41]

- 석어당[42][47]

- 덕홍전 - 사진 참조.

- 함녕전 - 고종이 원래의 침전을 개축하여 영빈관으로 만들었다.[18][43][55][44]

- 정관헌/정간헌한국어 - 함녕전의 시비가 1930년대에 세워졌고, 사진으로 전해진다.[44]

- 卽祚堂/즉조당한국어 - 경운궁 별당이라고도 불렸다. 1611년 15대 국왕 광해군의 어머니인 인목대비의 거처가 되었다.[45] 이 궁궐에서 1623년 즉위하여 16대 국왕이 된 인조는 인목대비(선왕의 어머니)와 함께 창덕궁에 거처를 마련하고[15], 이 경운궁은 침전 두 채만 남기고 개축했다.[15][46][47] 국가문화재청이 지정하는 경관자원이다.[32]

- 준명당 - 이왕직이 정리한 서적에 1930년대 도판이 있다.[48] 건축사에 남는 외구조[49]와 내부[50]가 전해진다.[46]

- 앙부일구 - 해시계이다.

;순종의 치세

대한제국 황제로 순종이 여기서 즉위하자 덕수궁으로 개칭되었다.[45]

- 영국식정원

- 石造殿/석조전한국어 - 1909년 준공된 한국 최초의 서양식 건물[54][51]. 1911년부터 1922년까지는 이왕세자 이은의 숙소가 되었다. 李王家博物館/이왕가박물관한국어을 거쳐 1933년 이후에는 으로 이용되었다. 제2차 세계 대전 이후 이 건물(소공동)은 미군에 접수되어 한반도의 점령 통치를 협의하는 美蘇共同委員會/미소공동위원회한국어의 회장이 되었다. 2009년부터 시작된 대규모 수리 후 國立現代美術館 서울館/국립현대미술관 서울관한국어(2013년 이후)으로 사용되고 있으며, 그 전신은 국립박물관, 궁중유물전시관(1955년부터 2004년)[52]이다.

- 석조전 별관 - 1937년 준공[38], 설계는 나카무라 요시히라/中村與資平일본어에 의한 것이다.[53] 서양식 정원을 사이에 두고 중화전 한쪽의 좌후방에 있다.[54] 李王家博物館/이왕가박물관한국어을 창경궁에서 이전했다.

- 광명문 - 함녕전의 정문[55].

- 부덕문 - 옛 이름은 평성문. 원래의 부덕문은 서울시청 근처에 있었지만 사라졌다. 현재의 문은 옛 문의 현판을 걸어 지금에 이른다.

4. 1. 궁문

덕수궁의 정문은 대한문(大漢門)이다. 원래 경운궁의 정문은 남쪽에 있던 인화문(仁化門)이었으나, 1904년 화재 이후 1906년 중화전 등을 재건하면서 동쪽의 대안문(大安門)을 대한문으로 고치고 궁의 정문으로 삼았다.[92] 현재 대한문은 잦은 도로 확장 등으로 위치가 수차례 옮겨졌으며, 원래 위치는 지금의 태평로 중앙선 부분이었다고 한다. 대한문은 정면 3칸, 측면 2칸의 다포식 우진각지붕 건물로, 공포가 화려하다. 일제강점기 때 훼철된 월대를 복원하는 공사가 2021년부터 현 위치에서 진행 중이다. 대한문 앞에서는 매일 세 번씩 왕궁수문장 교대의식이 열리며, 한국어, 일본어, 영어 등으로 설명방송이 진행된다.

인화문은 본래 덕수궁의 정문이었으나, 궁역 확장으로 1902년경 철거되었다. 인화문 현판은 국립고궁박물관에 소장되어 있다.[92]

덕수궁에는 이 외에도 건극문(建極門), 평장문(平章門), 포덕문(布德門), 생양문(生陽門), 회극문(會極門), 집하문(輯嘏門), 평성문(平成門), 영성문(永成門) 등의 문이 있었다.[68] 건극문은 덕수궁 남쪽에, 평장문은 동쪽에, 포덕문은 동북쪽에 있었다. 생양문은 덕수궁 북쪽에 있으며 영국 대사관을 마주보고 있고 2019년에 복원되었다.[68] 회극문은 서북쪽에, 집하문은 서쪽에, 평성문은 정서쪽에, 영성문은 서북쪽에 있었다.[68]

4. 2. 외전

'''중화전(中和殿)'''은 덕수궁의 정전(正殿)이다. 보물 제819호로 지정되었으며, 1902년에 중층으로 건립되었으나 1904년 화재 후 1906년에 단층으로 재건되었다.[10] 원래 중화전 주변으로 행각이 있었으나 일제강점기 때 철거되었으며, 현재 중화문 동쪽에 일부가 남아 있다.

'''중화문(中化門)'''은 중화전의 정문이다.[10] 중화전과 같은 양식으로 지어졌으며, 원래 좌우로 행각이 있었으나 일제강점기 때 헐려 현재 동부에 조금 남아 있다.

4. 3. 내전

덕수궁의 내전은 각각 특정한 목적과 기능을 가진 건물들로 구성되어 있다.

'''준명당(浚眀堂)'''은 1897년에 새로 지은 내전(內殿)의 하나로 한때 고종이 거처하며 외국사신을 접견하던 곳이다. 덕혜옹주가 5살이 되던 해, 고종은 준명당에 유치원을 만들어 덕혜옹주를 즐겁게 해 주었다.

'''즉조당(卽祚堂)'''은 덕수궁의 침전으로, 임진왜란 이후 선조가 시어소(時御所)로 사용하였고, 1623년 인조가 즉위한 뒤 즉조당이라 불린다. 1897년 고종이 경운궁으로 옮겨온 뒤 1902년 중화전이 건립될 때까지 정전으로 사용되었다. 1904년 화재 후 중건되었으며, 이후 고종의 후비인 엄비(嚴妃)가 1907년부터 1911년 승하할 때까지 거처하였다.

'''석어당(昔御堂)'''은 덕수궁 내 건물 중 전각을 제외한 유일한 2층 건물이다. 1593년 창건되었고, 1904년 화재 후 중건되었다. 한때 인목대비가 유폐되었던 곳이며, 역대 국왕들이 임진왜란 때의 어렵던 일을 회상하며 선조를 추모하던 곳이기도 하다. 궁궐 내 건물임에도 단청을 하지 않았다.

'''함녕전(咸寧殿)'''은 1897년에 지어진 목조 건물로, 보물 제820호이다. 고종이 왕위를 물려준 다음 순종이 창덕궁으로 옮기자 고종의 침전(寢殿)으로 사용되었다.

'''정관헌(靜觀軒)'''은 덕수궁의 서양식 정자로, 아관파천 후 1897년 고종이 러시아 공사관에서 경운궁(덕수궁)으로 환궁할 무렵 지어진 초기 서양식 건물 중 유일하게 남아있다.[93] 고종이 다과를 들고 외교 사절을 맞이하던 곳으로 알려져 있으나, 명확한 기록과 근거는 없다.[93]

'''석조전(石造殿)'''은 대한제국 시기에 지어진 서양식 건물로, 한국에서 가장 오래된 신고전주의 양식의 석조 건물이다.[93] 영국인 하딩(J. R. Harding)이 설계하고, 1900년 기공하여 1909년 준공했다.[93] 2014년 내부가 대한제국 시대 모습으로 복원되어 현재 대한제국역사관으로 사용되고 있다.[12][13]

'''석조전 서관'''은 1938년 이왕가미술관으로 개관하여 현재까지 미술관으로 사용되고 있으며, 국립현대미술관 덕수궁관으로 사용되고 있다.

4. 4. 일제강점기 및 현대 건축 영역

덕홍전 및 귀빈대합실은 1911년에 건립된 덕수궁 내 현존 전각 중 가장 나중에 건조된 전각으로, 내외 귀빈이 황제를 알현하던 곳이다.[93] 함녕전 서쪽에 위치하며, 정면 3칸, 측면 4칸의 이익공 팔작지붕으로, 장대석을 3단으로 쌓은 기단 위에 간결한 익공을 얹어 처마를 받게 하였다. 용마루에는 양성하고 귀 마루에는 용두와 잡상을 얹었다.[93] 일제강점기 조선의 이왕직 영건조직이 한식목구조와 양식트러스 구법을 함께 사용하여 설계하였으며, 1912년에 준공되었다.[93]

일제강점기에 나카무라 요시헤이(中村與志平)가 설계한 조선고미술진열관은[93] 1936년 기공하여 1938년 준공되었다. 철근콘크리트조 구법으로,[93] 통칭 '''석조전 서관'''으로 불리며, 이왕가미술관으로 쓰였다. 광복 이후 1998년 국립현대미술관의 분관으로 정식 개관하여 현재 국립현대미술관 덕수궁관으로 사용되고 있다.

돈덕전은 덕수궁 서북쪽에 위치했던 서양식 2층 건물로, 고종 즉위 40주년 기념 행사장으로 사용하기 위해 1901년 즈음에 지어졌다.[68] 대한제국기 외교를 위한 영빈관 및 알현관 등으로 사용되었으며, 순종이 황제로 즉위한 장소이기도 하다. 1920년대에 일본제국에 의해 훼철되었다가 2023년 철근콘크리트 구조의 현대식 건축물로 재건되었다.[94]

4. 5. 선원전 영역

선원전(璿源殿)은 1900년 화재로 소실되었다가 1901년에 복구되었으나, 1920년경 헐렸다. 흥복전(興福殿)과 의효전(懿孝殿)은 고종대에 건립되었으나, 일제강점기에 철거되었다.4. 6. 홍원 영역

'''양이재(養怡齋)'''는 황실 교육기관으로 사용되었으며, 현재는 대한성공회 서울교구장 사무실로 사용되고 있다.[10] '''함희당(咸喜堂)''', '''수학원(修學院)''' 등의 건물이 홍원 영역에 속해 있었다.

4. 7. 중명전 영역

'''중명전(重明殿)'''은 덕수궁에 딸린 서양식 전각이다. 원래 이름은 수옥헌(漱玉軒)이었으나, 1904년 경운궁 (현 덕수궁) 화재 이후 고종이 이곳으로 거처를 옮기게 되면서 중명전으로 이름을 바꾸었다. 1905년 11월 18일 새벽, 중명전에서 을사늑약이 체결되었다.[93] 한일 병합 조약을 체결한 건물이기도 하다.[56] 이후 부지가 분할 축소되어 현재는 덕수궁에서 멀리 떨어진 곳이 되었다.

환벽정, 수풍당, 흠문각, 만희당, 강태실, 정이재는 멸실되었다.

4. 8. 내전 영역

영복당(永福堂), 구여당(九如堂), 구성헌(九成軒), 함유재(咸有齋)는 모두 덕수궁 내전에 있던 건물이다.[10]4. 9. 태후전 영역

수인당(壽仁堂)과 사성당(思成堂)에 대한 언급은 없다.[10][12][13]4. 10. 기타 유물

광명문에는 흥천사명 동종과 국보 229호인 보루각 자격루(自擊漏)가 전시되어 있었으나, 광명문의 이전 복원과 함께 지금은 국립고궁박물관으로 이전되었다.[96] 이 자격루는 세종 때 만들어진 것을 중종 29년(1536년)에 보완한 것이었다. 신기전도 함께 전시되어 있었다.[96]5. 교통

서울 지하철 1호선과 서울 지하철 2호선의 시청역에서 하차하면 덕수궁으로 갈 수 있다.[6][14] 덕수궁 정문은 중구 세종대로 99 (정동)에 있다.

참조

[1]

뉴스

The 5 Palaces of Seoul

http://english.chosu[...]

2012-01-24

[2]

웹사이트

일제에 의해 훼손된 옛 덕수궁 터이번엔 미대사관 신축부지로 전락

http://www.ohmynews.[...]

2002-03-12

[3]

웹사이트

Deoksugung Palace

http://www.visitseou[...]

Visit Seoul

2014-11-16

[4]

웹사이트

Top 5 Places to Visit in Seoul with Korean Superstitions

https://english.visi[...]

2021-04-01

[5]

웹사이트

Chronology

http://deoksugung.go[...]

Deoksugung

2021-11-25

[6]

웹사이트

Deoksugung Palace (덕수궁)

https://english.visi[...]

VisitKorea.or.kr

2021-11-25

[7]

웹사이트

한국사데이터베이스

http://db.history.go[...]

2022-05-21

[8]

웹사이트

한국사데이터베이스

http://db.history.go[...]

2022-05-21

[9]

웹사이트

1/13 Мая 1897 года

https://db.history.g[...]

1897-05-13

[10]

웹사이트

Buildings

http://deoksugung.go[...]

Deoksugung

2021-11-25

[11]

웹사이트

History

http://deoksugung.go[...]

Deoksugung

2021-11-25

[12]

웹사이트

석조전 대한제국역사관

http://www.deoksugun[...]

2021-12-01

[13]

웹사이트

Century-old stone palace reborn as historical museum

https://www.korea.ne[...]

2014-10-08

[14]

웹사이트

Deoksugung Palace

http://english.visit[...]

Korea Tourism Organization

2014-09-03

[15]

논문

1982

[16]

논문

1938

[17]

논문

1938

[18]

논문

1997

[19]

논문

建築〈韓国美術全集〉

1975

[20]

논문

1938

[21]

논문

1924

[22]

서적

조선왕조실록/성종실록

wikisource

[23]

서적

성종大王실록

[24]

서적

성종大王실록

[25]

논문

1938

[26]

서적

성종大王실록

[27]

논문

1938

[28]

서적

월사집

1636

[29]

웹사이트

普及版 字通収録キーワード一覧

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-28

[30]

웹사이트

内帑(ナイド)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-28

[31]

wikisource

조선왕조실록/선조실록

[32]

웹사이트

2-h-5 즉조당 [即祚堂]

https://www.cha.go.k[...]

Guggayusancheong Gogaegjiwonsenteo

2011-02-14

[33]

서적

광해군일기

신해년 10월 11일

[34]

서적

인조실록

인조 1년 7월 12일

[35]

뉴스

독립신문

1896-08-26

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

웹사이트

東アジアの都市における歴史遺産の保護と破壊—古写真と旅行記が語る近代

https://www.univ.gak[...]

学習院大学国際センター(元国際研究教育機構)

2022-01-17

[53]

웹사이트

INAX REPORT

https://www.biz-lixi[...]

LIXIL

2024-11-28

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

백과사전

덕수궁

글로벌 세계대백과

[58]

서적

조선시대 궁궐 용어해설

문화재청

[59]

웹인용

국가문화유산포털 > 덕수궁 소개

https://www.heritage[...]

2022-12-08

[60]

웹인용

우리역사넷

http://contents.hist[...]

2022-12-10

[61]

사료

정종실록

[62]

사료

성종실록

[63]

사료

성종실록

[64]

사료

성종실록

[65]

사료

성종실록

[66]

기타

[67]

서적

월사집

[68]

서적

徳寿宮史

1938

[69]

사료

선조실록

[70]

웹인용

문화재청

https://www.cha.go.k[...]

2022-12-10

[71]

간행물

광해군일기

신해년 10월 11일

[72]

간행물

인조실록

인조 1년 7월 12일

[73]

뉴스

독립신문

독립신문

1896-08-26

[74]

뉴스

아관파천, 옛 러시아공사관 3층탑

http://www.newshanku[...]

뉴스한국

[75]

간행물

고종실록

고종 33년 2월 11일

[76]

간행물

고종실록

고종 33년 2월 16일

[77]

간행물

고종실록

고종 33년 5월 16일

[78]

간행물

고종실록

고종 33년 9월 4일

[79]

서적

덕수궁/시대의 운명을 안고 제국의 중심에 서다

http://theme.archive[...]

문화재청

2010

[80]

간행물

대한제국 관보

1896-11-23

[81]

간행물

고종실록

고종 34년 10월 7일

[82]

간행물

중화전영건도감의궤

[83]

논문

서울 정동의 도시조직변화연구 : 덕수궁 영역의 필지변화를 중심으로

http://www.riss.kr/l[...]

경기대학교 일반대학원

[84]

뉴스

德壽宮一萬餘坪에 大公園建設計劃

https://newslibrary.[...]

조선일보

1931-05-16

[85]

뉴스

사라진過去의回想터로 今秋에公開할德壽宮

동아일보

1933-02-12

[86]

뉴스

古畵陳列의 目的變更

조선일보

1933-09-17

[87]

뉴스

李王家美術舘

동아일보

1936-04-15

[88]

웹인용

사라질 뻔한 덕수궁

http://www.sisajourn[...]

2022-12-10

[89]

웹인용

한국 역사를 바꾼 한 미국 군인의 결단

https://www.joongang[...]

2022-12-10

[90]

웹인용

덕수궁 대한문(德壽宮大漢門) - 한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks[...]

2022-12-08

[91]

웹인용

[수도권]덕수궁 내 세종대왕 동상 청량리로 옮긴다

https://www.donga.co[...]

2022-12-10

[92]

뉴스

현판이 전하는 덕수궁 역사…'대한문'은 '대안문'이었다

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2018-11-25

[93]

보고서

덕수궁 중명전 보수·복원 보고서

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부 대한민국 정부 정책브리핑

2009-12-31

[94]

웹인용

‘대한제국기 영빈관’ 덕수궁 돈덕전 현판 제막

https://www.cha.go.k[...]

2023-05-19

[95]

웹인용

상세 {{!}} 보도자료 {{!}} 책임운영기관 문화재청 궁능유적본부

http://royal.cha.go.[...]

2023-01-03

[96]

뉴스

고종의 침전 지키던 덕수궁 광명문 80년 만에 제자리를 찾았다

http://news1.kr/arti[...]

뉴스1

2020-01-12

[97]

웹인용

덕수궁이냐 경운궁이냐

https://www.cha.go.k[...]

2011-09-15

[98]

뉴스

'덕수궁→경운궁' 명칭 변경 보류…사실상 무산

http://news.chosun.c[...]

조선일보

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com