덴무 천황

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

덴무 천황은 조메이 천황과 고교쿠 천황의 아들로, 673년부터 686년까지 일본의 제40대 천황으로 재위했다. 덴지 천황의 동생으로, 임신의 난을 통해 권력을 잡고 즉위했다. 그는 율령 국가 체제를 확립하기 위해 다양한 개혁을 추진했으며, 신라와의 외교 관계를 중시했다. 또한, '천황' 칭호와 '일본' 국호를 처음 사용하고, 신도와 불교를 보호하는 등 문화 및 종교 정책을 펼쳤다. 덴무 천황은 강력한 카리스마를 바탕으로 일본 고대 천황 전제의 정점을 이루었으며, 그의 치세는 일본 역사에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조메이 천황과 고교쿠 천황의 자녀 - 덴지 천황

덴지 천황은 7세기 일본 천황으로, 다이카 개신을 주도하고 백제 부흥을 지원했으며, 오미 율령 편찬 등 국가 체제 정비에 힘썼다. - 686년 사망 - 교황 요한 5세

교황 요한 5세는 시리아 출신으로 제3차 콘스탄티노폴리스 공의회에 참여했으며 동로마 제국의 승인 없이 주교 서임을 받은 첫 번째 교황으로, 685년 7월 23일부터 686년 8월 2일까지 재임하며 동로마 제국과의 관계 개선을 위해 노력했다. - 686년 사망 - 원효

원효는 신라의 승려, 학자, 저술가로서, 화쟁사상을 바탕으로 통불교를 주창하고 불교 대중화에 기여했으며, 일체유심조의 깨달음 이후 저술 활동과 요석공주와의 혼인, 그리고 그의 사상이 한국, 중국, 일본 불교에 큰 영향을 미쳤다.

| 덴무 천황 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 덴무 천황 |

| 로마자 표기 | Tenmu tennō |

| 한자 표기 | 天武天皇 |

| 휘 | 오오아마 (大海人) |

| 별칭 | 조고겐 천황 (浄御原天皇) |

| 재위 | |

| 즉위 | 673년 3월 20일 |

| 퇴위 | 686년 10월 1일 |

| 재위 기간 (일본식) | 덴무 천황 2년 2월 27일 - 슈초 원년 9월 9일 |

| 정치 | |

| 시대 | 아스카 시대 |

| 연호 | 슈초 |

| 수도 | 아스카 |

| 황궁 | 아스카 기요미하라 궁 (飛鳥浄御原宮) |

| 칭호 | |

| 한풍 시호 | 덴무 천황 (天武天皇) |

| 화풍 시호 | 아마노누나하라오키노마히토노스메라미코토 (天渟中原瀛真人天皇) |

| 가족 관계 | |

| 아버지 | 조메이 천황 |

| 어머니 | 고교쿠 천황/사이메이 천황 (宝皇女) |

| 배우자 | 우노노사라라 황녀 (후에 지토 천황) |

| 자녀 | 도치 황녀 다케치 왕자 구사카베 왕자 오쿠 황녀 오쓰 왕자 나가 왕자 유게 왕자 도네리 친왕 다지마 황녀 호즈미 왕자 기 황녀 다카타 황녀 오사카베 왕자 하츠세베 황녀 다키 황녀 |

| 후궁 | 무나카타노아마코노이라쓰메 니타베 황녀 |

| 부인 | 후지와라노히카미노이라쓰메 후지와라노이오에노이라쓰메 소가노오오누노이라쓰메 |

| 출생과 사망 | |

| 출생일 | 631년경 |

| 사망일 | 686년 10월 1일 |

| 사망 장소 | 야마토국 |

| 묘소 | 히노쿠마노오오치 능 (檜隈大内陵) |

| 종교 | 신토에서 후대에 불교로 변경 |

| 기타 | |

| |

| 선대 | 고분 천황 |

| 후대 | 지토 천황 |

2. 생애

조메이 천황과 고교쿠 천황의 아들로 태어났으며, 휘는 오아마(大海人)이다. 덴지 천황의 동생이었던 덴무는 덴지 천황의 통치 기간 동안, 정치적 유대를 강화하기 위해 덴지 천황의 여러 딸들과 결혼했다. 그가 결혼한 조카들 중에는 훗날 지토 천황으로 즉위하는 우노노사라라 공주와 오타 공주가 있었다.

덴지(天智) 연호 시대에 덴무는 황태자로 책봉되었다. 당시 덴지 천황에게는 적절한 후계자가 없었는데, 그의 아들들의 어머니 중 누구도 충분한 정치적 지지를 제공할 수 있는 신분이 아니었기 때문이었다. 덴지 천황은 덴무가 왕위를 찬탈하려 할지도 모른다는 의심을 품었다.

671년, 덴지 천황은 오토모 황자(大友皇子)를 태정대신에 임명하여, 덴무는 조정에서 소외되었다. 같은 해, 덴무는 위험을 느끼고 황태자직에서 물러나 승려가 되겠다고 자원했다. 그는 나라현 요시노군에 위치한 요시노(吉野)의 산으로 옮겨가 은둔 생활을 하였다.

672년 덴지 천황이 죽자 오토모 친왕이 고분 천황(弘文天皇)으로 즉위했다. 하지만 덴무는 군대를 모아 진신의 난(壬申の乱)을 일으켰고, 결국 승리하여 고분 천황은 자결했다.

672년 진신의 난에서 승리한 후, 673년 2월 27일 덴무 천황은 아스카 기요미하라 궁에서 즉위하고 우노노사라라 황녀(지토 천황)를 황후로 삼았다.[102] 덴무 천황은 대신을 두지 않고 직접 정무를 보았으며[103], 황족을 요직에 등용하는 황친 정치를 펼쳤다.

오쿠노 히메미코를 사이오로서 이세 신궁에 보내고,[104] 조메이 천황이 지었던 백제대사를 다카이치노오데라로 옮기는 등 신도와 불교 진흥 정책을 펼쳤다.

679년 5월, 덴무 천황은 황후와 함께 요시노로 행차하여 황자들 간의 협력을 맹세하는 요시노 맹약을 맺었다. 그러나 황자들 간의 서열은 구사카베 황자가 첫째, 오오쓰 황자가 둘째, 다케치 황자가 셋째 순으로 엄격했다.

681년 2월, 율령 제정 계획을 세우고 구사카베 황자를 황태자로 삼았다. 그러나 683년부터는 재능이 뛰어난 오오쓰 황자에게도 조정의 일을 맡겼다.

686년 5월, 덴무 천황은 병에 걸렸고, 7월에는 황후와 황태자에게 정치를 위임했다. 같은 해 9월 덴무 천황이 사망하자, 오쓰 황자가 반역 혐의로 처형되고, 구사카베 황자마저 사망하면서, 황후였던 지토 천황이 즉위하였다.

덴무 천황의 陵|미사사기일본어은 궁내청에 의해 나라현 다카이치군 아스카촌 오아자 노구치에 있는 '''히노쿠마오우치 능'''(檜隈大内陵)으로 지정되어 있다. 지토 천황과의 합장릉이며, 궁내청 상의 형식은 상원하방(팔각)이다. 유적명은 “노구치 왕묘 고분”이다.

고대 천황 능으로서는 드물게 지정에 오류가 없다고 여겨진다. 분랴쿠 2년(1235년)에 도굴을 당해 대부분의 부장품을 도난당했다. 관도 파헤쳐졌지만 유해는 그대로 남아 있었고, 천황의 두개골에는 아직 백발이 남아 있었다.[35] 지토 천황의 유골은 화장되었기 때문에 은 骨壷|골함일본어에 담겨 있었지만, 골함만 빼앗기고 유골은 근처에 유기되었다. 후지와라노 사다이에가 『메이게쓰키(明月記)』에 도굴의 전말을 기록하였으며, 도굴 시에 작성된 『아후키노야마릉기(阿不幾乃山陵記)』에 석실의 모습이 있다.[35]

위와는 별도로, 나라현 가시하라시 고조노초에 있는 궁내청의 畝傍陵墓参考地|우네비료보산코우치일본어에서는, 덴무 천황과 지토 천황이 매장 후보자로 상정되고 있다.[36] 유적명은 마루야마 고분(고조노마루야마 고분)이다.

2. 1. 출생과 즉위 전

조메이 천황과 고교쿠 천황의 아들로 태어났으며, 휘는 오아마(大海人)이다. 덴무 천황의 탄생년도는 정확히 알려져 있지 않으나, 631년으로 추정되기도 한다. 덴지 천황의 동생이었던 덴무는 덴지 천황의 통치 기간 동안, 정치적 유대를 강화하기 위해 덴지 천황의 여러 딸들과 결혼했다. 그가 결혼한 조카들 중에는 훗날 지토 천황으로 즉위하는 우노노사라라 공주와 오타 공주가 있었다.덴지(天智) 연호 시대에 덴무는 황태자로 책봉되었다. 당시 덴지 천황에게는 적절한 후계자가 없었는데, 그의 아들들의 어머니 중 누구도 충분한 정치적 지지를 제공할 수 있는 신분이 아니었기 때문이었다. 덴지 천황은 덴무가 왕위를 찬탈하려 할지도 모른다는 의심을 품었다.

671년, 덴지 천황은 오토모 황자(大友皇子)를 태정대신에 임명하여, 덴무는 조정에서 소외되었다. 같은 해, 덴무는 위험을 느끼고 황태자직에서 물러나 승려가 되겠다고 자원했다. 그는 나라현 요시노군에 위치한 요시노(吉野)의 산으로 옮겨가 은둔 생활을 하였다.

672년 덴지 천황이 죽자 오토모 친왕이 고분 천황(弘文天皇)으로 즉위했다. 하지만 덴무는 군대를 모아 진신의 난(壬申の乱)을 일으켰고, 결국 승리하여 고분 천황은 자결했다.

2. 1. 1. 탄생년도에 대한 의문

덴무 천황의 탄생년도는 《일본서기》에 명확히 기재되지 않아 불분명하다. 《일본서기》에서 천황의 생년을 불명확하게 기록하는 것은 드문 일이 아니지만, 덴무 천황의 경우는 특히 의문을 낳는다.가마쿠라 시대에 성립된 《일대요기》(一代要記), 《본조황윤소운록》(本朝皇胤紹運録), 《황년대략기》(皇年代略記) 등의 사료에는 덴무 천황의 사망 당시 나이가 65세로 기록되어 있다. 이를 토대로 역산하면 덴무 천황의 탄생년도는 스이코 천황 30년(622년) 또는 31년(623년)이 된다. 이는 《일본서기》에 형으로 기록된 덴지 천황의 탄생년도(스이코 천황 34년, 626년)보다 앞선다. 이 때문에 65세는 56세를 필사하는 과정에서 잘못 기재한 것으로 보고, 덴무 천황의 탄생년도를 631년으로 보는 견해가 오랫동안 존재했다.[23]

그러나 패전 이후, 덴무 천황이 실제로는 덴지 천황의 이복형(또는 아버지가 다른 형)이었을 것이라는 학설이 제기되었다.[96] 하지만 위에서 언급된 사료들에서 덴지 천황을 덴무 천황보다 어리다고 기록한 기사는 찾아볼 수 없다. 또한 덴지 천황의 생년에 대한 사료 비판은 별개로 하고, 덴무 천황의 생년만을 계산하여 《일본서기》에 기록된 덴지 천황의 생년과 비교했을 때 역전이 발생한다는 것이다.[97]

1974년 일본 작가 사사 가쓰아키(佐々克明)는 이러한 기록상의 차이에 주목하여, 덴무 천황이 덴지 천황보다 나이가 많았으며, 《일본서기》가 이러한 사실을 은폐했다고 주장했다. 그는 덴무 천황의 정체를 신라의 황족 김다수(金多遂)라고 주장했다.

이러한 주장은 여러 논쟁을 불러일으켰지만, 역사학계에서는 대체로 부정적인 입장이다. 결국 덴무 천황의 정확한 탄생년도는 여전히 미상이다.

《일본서기》 이외의 주요 사료에 기록된 덴지 천황과 덴무 천황의 생년은 다음과 같다.

| 자료 | 덴지 천황 | 덴무 천황 |

|---|---|---|

| 《일대요기》 | 스이코 천황 27년(619년) | 스이코 천황 30년(622년) |

| 《인수경》(仁壽鏡) | 스이코 천황 22년(614년) | 불명 |

| 《고후쿠사약년대기》(興福寺略年代記) | 조메이 천황 3년(631년) | 조메이 천황 12년(640년) |

| 《신황정통기》(神皇正統記) | 스이코 천황 22년(614년) | 스이코 천황 22년(614년) |

| 《신황정통록》(神皇正統録) | 스이코 천황 22년(614년) | 스이코 천황 30년(622년) |

| 《황년대략기》 | 스이코 천황 22년(614년) | 스이코 천황 31년(623년) |

2. 1. 2. 이름의 유래

덴무 천황의 휘는 오아마(大海人)이다. 이는 어려서 오아마씨(凡海氏)[98]로부터 양육받은 데에서 유래한 것으로 추정된다. 《일본서기》에 직접적으로 그렇게 휘를 정했다는 기록은 없지만, 덴무 천황이 사망했을 때 빈소에서 오아마노 아라카마(凡海麁鎌)가 임생(壬生)을 뇌한 것에서 이러한 추측이 나왔다.일본식 시호는 '''아마노누나하라오키노마히토노스메라미코토'''('''天渟中原瀛真人天皇일본어''')이다. 「오키(瀛)」는 중국 도교에서 말하는 동방 삼신산의 하나인 영주산(瀛洲山)을 뜻하며, 「마히토(眞人일본어)」는 뛰어난 도사를 의미하는 것으로, 모두 도교적인 단어에서 따온 것이다. 중국풍 시호인 「덴무(天武)」는 나라 시대에 오우미노 미후네에 의해 찬진되었다. 근대에 모리 오가이는 중국의 《국어》(國語) 초어(楚語) 하(下)에 나오는 「천사(天事)는 무(武), 지사(地事)는 문(文), 민사(民事)는 충(忠) · 신(信)이라」라는 구절에서 「덴무」라는 시호가 유래했다고 주장했다. 이 외에도 한 무제를 모방했다는 설과 「하늘이 무왕을 세워 나쁜 왕(주왕)을 멸했다」는 말에서 유래했다는 설도 있다.

2. 2. 임신의 난

671년 10월, 덴지 천황은 병이 깊어져 오아마 황자(훗날의 덴무 천황)를 불러 후사를 맡기려 했다. 그러나 오아마 황자는 소가노 야스마로의 경고를 받고 이를 사양하며, "황후 (야마토히메노 황후)에게 즉위하게 하시고 오토모 황자에게 정사를 맡기소서. 신은 천황을 받들어 출가수도하고자 합니다."라고 말하며 출가하여 그날 요시노로 은둔했다.[33] 요시노에서 그는 우노노사라라 히메미코(훗날의 지토 천황)와 구사카베 황자 등 가족, 소수의 사인과 궁녀를 거느리고 은둔 생활을 했다.[33] 한편, 오미의 오쓰노미야에서는 덴지 천황이 붕어하자 오토모 황자가 조정을 맡아 후계자가 되었다 (다만 즉위 여부는 확실하지 않다).[33]672년 6월 22일, 오아마 황자는 요시노에서 거병을 결의하고, 무라쿠니노 오요리 등을 미노국에 사자로 파견했다. 이틀 뒤, 자신도 몇 명의 측근만 거느리고 뒤따랐다.[33] 오아마 황자는 후와의 길을 봉쇄하여 오미 조정과 도고쿠(동국) 사이의 연락을 차단하고, 군사를 일으키는 사자를 히가시야마(시나노국 등지)와 도카이의 오와리국 등지에 보냈다.[33] 야마토 분지에서는 오토모노 후케이가 거병하여 아스카의 야마토쿄를 급습해 점령했다.[33] 이윽고 도고쿠에서 수만의 군세가 후와에 집결, 오미와 야마토 두 길로 진군했다.[33] 오미 방면으로 진군한 군세는 비와호 동쪽을 돌아 세키가하라를 비롯한 각지에서 조정측 군사들을 여러 차례 격파했고,[33] 7월 23일, 오토모 황자는 자결하여 난은 막을 내렸다.[33]

2. 3. 치세

672년 진신의 난에서 승리한 후, 673년 2월 27일 덴무 천황은 아스카 기요미하라 궁에서 즉위하고 우노노사라라 황녀(지토 천황)를 황후로 삼았다.[102] 덴무 천황은 대신을 두지 않고 직접 정무를 보았으며[103], 황족을 요직에 등용하는 황친 정치를 펼쳤다.오쿠노 히메미코를 사이오로서 이세 신궁에 보내고,[104] 조메이 천황이 지었던 백제대사를 다카이치노오데라로 옮기는 등 신도와 불교 진흥 정책을 펼쳤다.

679년 5월, 덴무 천황은 황후와 함께 요시노로 행차하여 황자들 간의 협력을 맹세하는 요시노 맹약을 맺었다. 그러나 황자들 간의 서열은 구사카베 황자가 첫째, 오오쓰 황자가 둘째, 다케치 황자가 셋째 순으로 엄격했다.

681년 2월, 율령 제정 계획을 세우고 구사카베 황자를 황태자로 삼았다. 그러나 683년부터는 재능이 뛰어난 오오쓰 황자에게도 조정의 일을 맡겼다.

686년 5월, 덴무 천황은 병에 걸렸고, 7월에는 황후와 황태자에게 정치를 위임했다. 같은 해 9월 덴무 천황이 사망하자, 오쓰 황자가 반역 혐의로 처형되고, 구사카베 황자마저 사망하면서, 황후였던 지토 천황이 즉위하였다.

2. 3. 1. 장례와 능묘

陵|미사사기일본어은 궁내청에 의해 나라현 다카이치군 아스카촌 오아자 노구치에 있는 '''히노쿠마오우치 능'''(檜隈大内陵)으로 지정되어 있다. 지토 천황과의 합장릉이며, 궁내청 상의 형식은 상원하방(팔각)이다. 유적명은 “노구치 왕묘 고분”이다.

고대 천황 능으로서는 드물게 지정에 오류가 없다고 여겨진다. 분랴쿠 2년(1235년)에 도굴을 당해 대부분의 부장품을 도난당했다. 관도 파헤쳐졌지만 유해는 그대로 남아 있었고, 천황의 두개골에는 아직 백발이 남아 있었다.[35] 지토 천황의 유골은 화장되었기 때문에 은 骨壷|골함일본어에 담겨 있었지만, 골함만 빼앗기고 유골은 근처에 유기되었다. 후지와라노 사다이에가 『메이게쓰키(明月記)』에 도굴의 전말을 기록하였으며, 도굴 시에 작성된 『아후키노야마릉기(阿不幾乃山陵記)』에 석실의 모습이 있다.[35]

위와는 별도로, 나라현 가시하라시 고조노초에 있는 궁내청의 畝傍陵墓参考地|우네비료보산코우치일본어에서는, 덴무 천황과 지토 천황이 매장 후보자로 상정되고 있다.[36] 유적명은 마루야마 고분(고조노마루야마 고분)이다.

또한 황거에서는 황령전(궁중삼전 중 하나)에서 다른 역대 천황·황족들과 함께 천황의 영이 봉안되어 있다.

3. 업적

덴무 천황은 중앙집권적 율령 국가 체제 확립을 위한 개혁을 추진하고,[113] 일본 최초의 화폐로 여겨지는 부본전(富本錢)을 주조했다.[115] 신라와의 외교 관계를 중시하고,[120] 백제 유민과 도래인을 포용했다. 관인과 기나이(畿內) 지역의 무장을 강화하고 국방력을 강화했다.[108] '천황' 칭호와 '일본' 국호를 처음 사용했으며,[124] 궁정 의식을 정비하고,[125][126][127] 예술을 장려했다. 《일본서기》, 《고사기》 편찬의 계기를 마련하고,[129] 점성대(占星臺) 설치, 육식금지령 등 다양한 정책을 시행했다. 이세 신궁을 중시하고 시키넨센구(式年遷宮) 제도를 확립하는 등 신도를 진흥하고,[132] 불교를 보호, 장려했지만 국가에 종속시키려 했다.[136][138] 도교적인 요소도 엿보인다.[139]

3. 1. 통치 개혁

덴무 천황은 중앙집권적인 율령 국가 체제를 확립하기 위해 여러 개혁을 적극적으로 추진했다.[113]우선 관제 개혁에 착수하여, 덴무 2년(673년)에는 궁정에서 일할 사람을 재능에 따라 직무를 맡기는 제도를 마련했다.[108] 덴무 5년(674년)에는 기나이(畿內) 등을 제외한 지역의 고쿠시(國司) 임명 자격을 제한하여 관위상당제의 기초를 마련했다. 또한, 기나이 이외 지역의 유력자 자손과 재능 있는 서민에게 궁궐 출근을 허락했다. 덴무 7년(678년)에는 관리의 근무 평가 제도를 정비하고, 덴무 14년(685년)에는 새로운 관위를 제정했다.[109]

덴무 10년(681년)에는 율령을 정비하는 대규모 사업에 착수했다. 이 사업은 덴무 천황 생전에 완료되지 못하고, 지토 천황 3년(689년)에 영(令)만 반포되었는데, 이것이 아스카 기요미하라 령(飛鳥浄御原令)이다.[110] 관위 제도는 덴지 천황 때의 제도를 답습했지만, 황족에게는 별도의 위계를 부여했다.[111] 덴무 14년(685년)에는 황족과 신하에게 다른 위계를 적용하는 새로운 관위 48층제를 제정했다.[112]

덴무 천황은 호족과 사찰이 토지와 인민을 사적으로 지배하는 것을 부정하고, 국가의 지배를 강화하려 했다.[113] 덴무 4년(675년)에는 부곡(部曲)과 사유지를 몰수하고, 관위, 관직, 공적에 따라 봉호(식봉)를 주는 형식으로 전환했다. 덴무 8년(679년)에는 식봉 제도를 개편하고, 사찰의 식봉 연한을 30년으로 제한했다. 덴무 11년(682년)에는 식봉을 폐지했지만, 실제로는 계속 유지되었다.

덴무 천황은 씨족 제도도 재편했는데, 덴무 13년(684년)에 야쿠사노 가바네(八色之姓)를 제정하여 황족에 준하는 가바네(姓)를 마히토(眞人)로, 기존의 오미(臣)를 아손(朝臣)으로, 무라치(連)를 스쿠네(宿禰) 등으로 정하고, 임신의 난에서의 공적도 반영했다.[114]

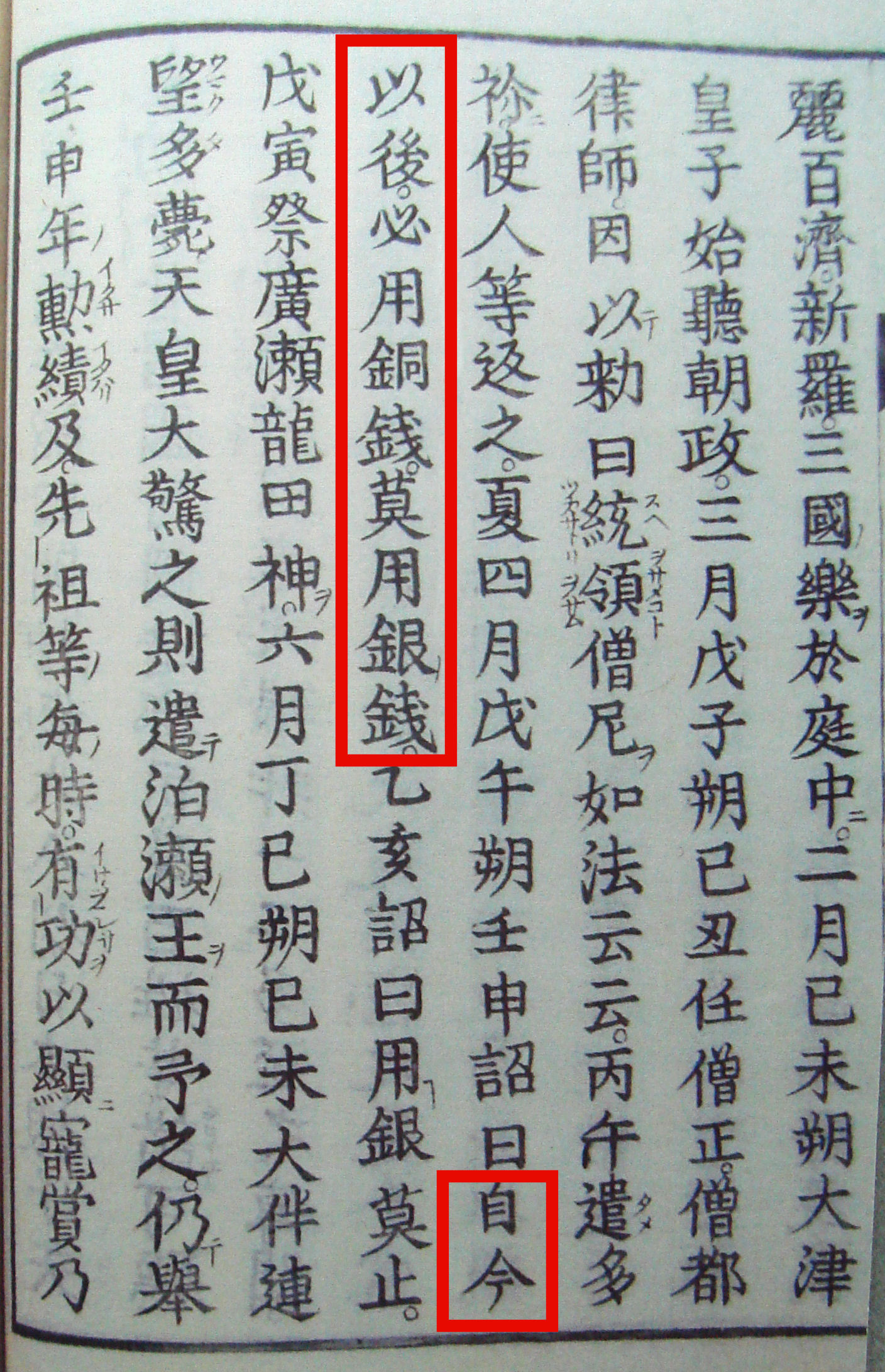

덴무 천황 시대에는 일본 최초의 화폐로 여겨지는 부본전(富本錢)이 주조되었다.[115] 다만, 부본전이 주술용이었을 뿐 실제 화폐는 아니었다는 설, 부본전보다 앞서 무문은전(無紋銀錢)이 통용되었다는 설도 있다.[116]

덴무 천황의 개혁은 후대의 다이호 율령 및 요로 율령과 내용상 큰 차이가 없으며, 율령관인제의 골격을 이루었다. 덴무 천황 당시의 관제는 명확하게 알려져 있지 않지만, 태정관(太政官) 아래에 민관(民官), 법관(法官), 병정관(兵政官), 대장성(大蔵省), 이관(理官), 형관(刑官)의 6관과 기타 관청이 있었을 것으로 보인다. 덴무 천황의 통치 아래 일본 율령 체제의 기초가 확립되었다는 평가가 많다.

3. 2. 외교 정책

덴무 천황은 신라와의 관계를 중시하는 외교 정책을 펼쳤다. 백강구 전투 이후 당나라와의 관계가 소원해진 상황에서, 신라와는 여러 차례 사신을 교환하며 관계를 유지했다.[120] 반면 당나라와는 사신 왕래가 거의 없었다.탐라에서도 사절이 왔으며, 682년 7월 25일에는 난세이 제도의 다네(多禰), 야쿠(掖玖), 아마네(阿麻禰) 섬 사람들에게 녹을 내렸다.

덴무 천황은 친신라적인 성향을 가졌다고 평가받지만, 백제 유민을 포용하는 정책도 펼쳤다. 673년 윤6월 6일에는 사택소명에게, 674년 1월 10일에는 구다라노고니키시 사이쇼(百濟王昌成)에게 관위를 추증했다. 685년 10월 4일에는 옛 백제의 승려 상휘(常輝)에게 봉호 30호를 지급하는 등 백제인에게 많은 혜택을 주었다.[120] 또한, 한반도에서 귀화한 도래인에게는 674년부터 681년까지 과세를 면제하고, 681년 8월 10일에는 입국 당시 어린아이였던 자들에게도 면제 혜택을 확대했다.

3. 3. 군사 정책

덴무 천황은 관인과 기나이(畿內)의 무장 강화를 추진했다.[108] 덴무 천황 4년(675년) 10월 20일, 여러 왕(王) 이하 초위(初位) 이상 관인의 무장을 의무화했고,[109] 5년(676년) 9월 10일에는 무기를 검사했다.[110] 8년(679년) 8월에는 迹見駅(토키미역)에서 왕경(王卿)들의 말을 달리게 하고, 9년(680년) 9월 9일에는 長柄神社(나가에 신사)에서 대산위(大山位) 이하 관인들의 말을 조사한 뒤 기사(騎射)를 시켰다.[111] 13년(684년) 윤4월 5일에는 "정치의 요체는 군사이다"라고 선포하고, 문무 관인과 여러 사람에게 용병과 승마를 배우도록 명했으며, 무장이 부족한 사람은 처벌한다고 했다.[112] 이듬해 14년(685년) 8월 11일에는 쿄와 기나이 지역 인부들의 무기를 검사했다.8년(679년) 11월, 류타산(竜田山)과 오사카산(大坂山)에 관(關)을 설치하고, 나니와쿄(難波)에는 외벽을 쌓게 했다. 12년(683년) 11월 4일에는 여러 지방에 진법(陣法)을 익히라고 명령했다. 14년(685년) 11월 4일에는 군대 지휘 용구와 대형 무기를 평(評)의 관청에 납입하게 했다.

이러한 관리 무장 정책은 덴무·지토 시대에 특징적이며, 전후에는 보이지 않는다. 율령제 하에서 국군 주력의 위치에 있던 군단은 이 시대에는 아직 설치되지 않았다. 관인의 무장화는 군단 창설 이전의 사정에 대응한 것으로 여겨진다. 당시의 전국적인 병제에 대해서는 評造(효조)/評督(효독)이 병사를 이끄는 評制軍(효제군)(효조군)이 있었다는 설, 군단과 거의 같은 것이 성립했다는 설, 国造(쿠니즈쿠리)가 전통적인 지배하의 백성을 지휘하는 国造軍(쿠니즈쿠리군)이 그대로 계속되었다고 보는 설 등 학설이 나뉘고 있다.

3. 4. 문화 및 종교 정책

덴무 천황은 일본 고유의 문화를 발굴하고 육성하는 데 힘을 쏟았다. '천황' 칭호와 '일본' 국호를 처음 사용한 것으로 알려져 있다.[124] 야마토(倭)라는 국호를 '日本'으로 정하고, 군주의 호칭을 '天皇'으로 칭한 것은 덴무 천황이 최초라는 것이 유력하다.[124]

또한 덴무 천황은 그 전까지 민간에서 전해지던 습속을 적극적으로 포용해 그것을 국가 단위의 제사로 소급시키는 데에 성공했다.[61][62] 오늘날 대부분의 역사학자들은, 후술할 신도의 제사를 포함해 후대에까지 전통으로 전해진 주요 궁정 의식의 대부분은 덴무 천황에 의해 창시(혹은 집대성)되었다고 추정하고 있다. 고세치노마이(五節舞)[125]는 그 확실한 예로 꼽히며, 니이나메노마쓰리(新嘗祭)[126]를 국가제사로 승격시켜 다이죠사이(大嘗祭)[127]를 마련한 것도 덴무 천황이었다.

예술적으로도, 덴무 4년(675년) 2월 9일에는 기나이와 그 주변 지역에서 노래에 뛰어난 남녀·난쟁이·기인들을 궁정에 모으도록 명하고, 4월 23일에 그들에게 녹을 주었다. 6년(677년)에 처음으로 시부(詩賦)를 지었다.[128] 14년(685년) 9월 15일에는 뛰어난 노래와 피리 연주를 자손에게 전하도록 명했고 이듬해 15년(686년) 1월 18일에는 배우와 가인(歌人)들에게 포상을 내렸다는 기록이 남아 있다.

정치적으로는 덴무 10년(681년) 3월 17일에 황태자와 여러 신하들에게 역사책을 편찬하도록 명했다. 훗날 완성되는 《일본서기》 편찬 사업의 효시로 여겨지고 있다. 또한 히다노 아레(稗田阿礼)로 하여금 역대 천황의 계보와 선대로부터 전해지는 구사(舊辭) 등의 기록을 암송하도록 명했는데, 이것이 오노노 야스마로에 의해 성문화된 것이 바로 《고사기》이다. 모두 천황 사후에야 완성되었으며, 오늘날 현존하는 일본 최고의 사서로 꼽힌다.[129] 한편 천문에 조예가 깊었던 덴무 천황은 재위 4년(675년) 1월 5일에 일본 최초의 천문관측기구인 점성대(占星臺)를 세우게 하기도 했다.

덴무 4년 4월 17일(서기 675년 5월 19일), 천황은 '육식금지령'을 내렸는데, 그것은 4월 1일(5월 3일)부터 9월 30일(10월 27일) 동안 어린 물고기를 잡거나 먹지 말고 보호할 것과 다섯 종류의 가축(소·말·개·원숭이·닭)의 고기를 먹는 것을 금지하는 것이었다. 율령국가를 목표로 한 정책의 일환으로 덴무 11년(681년)에는 기존의 일본 고유의 머리 모양이었던 쌍상투를 바꾸도록 명하고 있다.[130] 이후 일본인들의 머리 모양은 관을 쓰기에 적합한 형태로 바뀌게 되었다. 또한 덴무 12년(682년)에는 위계를 나타내기 위해 관모의 색깔을 구별하던 것을 바꾸어, 관모가 아닌 조복의 색깔로 구별하도록 변경했다.

일본의 전통적인 토속신에 대한 제사를 중시했던 덴무 천황은 지방에서 행해지던 제사의 일부를 국가 단위의 제사로 승격시켰다.[131]

덴무 천황이 특별히 중시한 것은 이세 신궁이었다. 일찍이 임신의 난 때, 군사를 거느리고 이세를 찾았던 그는 세키타가와(迹太川) 부근에서 아마테라스 오미카미가 있는 방향을 향해 절을 올렸는데, 이는 구체적으로는 이세 신궁에서 모시고 있는 신이기도 한 아마테라스에게 전승을 기원한 것으로 보인다. 그렇게 난을 승리로 이끈 뒤, 천황은 딸인 오쿠노 히메미코(大来皇女)를 이세 신궁에 보내어 사이오(齋王)로서 이세 신구를 섬기게 했다. 덴무 4년(675년) 2월 13일에는 딸 도오치노 히메미코(十市皇女)와 조카(덴지 천황의 딸) 아베노 히메미코(阿閉皇女, 훗날의 겐메이 천황)가 이세 신궁에 참배했다. 이세 신궁의 모든 신전을 20년에 한 번씩 다시 짓는다는 시키넨센구(式年遷宮)의 제도를 처음 발안한 것도 덴무 천황이다.[132] 이세 신궁을 이스즈 강(五十鈴川)가의 현 위치에 세운 것도 덴무 천황으로, 그 이전에는 미야가와(宮川) 상류의 다키하라 궁(滝原宮)에 원래의 이세 신궁이 있었던 것으로 보인다.

'아마테라스 오미카미'라는 신격을 처음으로 창조한 것은 다름 아닌 덴무 천황이었다는 설도 있다.[133] 사이오(사이오)라는 것도 《고사기》나 《일본서기》에 따르면 유랴쿠 천황 때부터 스이코 천황 때까지 있었다고 하나, 실제로는 덴무 천황의 딸인 오쿠노 히메미코(오오쿠노 히메미코)가 최초의 사이오(사이오)라는 설이 있다(고대사학자 겸 군마 대학 명예교수 모리타 테이森田悌의 설).

그 밖에, 덴무 3년(674년) 8월 3일에는 이소노카미 신궁(石上神宮)에 오사카베노 미코(忍壁皇子)를 보내어 그곳에서 소장하던 신보(神寶)를 다듬게 했다. 이듬해 1월 23일에 여러 신사에 제사드린것을 두고 기넨노사이(祈年祭)[134]의 시초로 보기도 한다. 4월 10일에는 닷타(竜田)의 풍신(風神)을 모시기 위해서 미노 왕 등을 파견하고, 히로세(廣瀬)의 대기신을 모시기 위해 하시히토노 오오카이(間人大蓋) 등을 사자로 파견했다.[135]

이미 즉위 전에 요시노로 낙향하기에 앞서, 승려로서 출가했던 경력이 있었던 천황은 재위 2년(673년) 3월에 가와라데라(川原寺)에서 《일체경》(一切經)을 필사하게 하는 대규모 사경작업을 행했다. 5년(676년)에는 전국에 사자를 파견해 《금광명경》(金光明經)과 《인왕경》(仁王經)을 설법하게 했으며, 8년(679년)에는 궁중 및 야마토쿄(倭京)의 24개 절에서 《금광명경》을 설법하게 했다.[136]

사원 건립에 있어서는 《일체경》사경을 명했던 덴무 2년(673년) 12월 17일에 미노노 오키미와 기노 가타마로(紀訶多麻呂)를 조고시대사사(造高市大寺司)에 임명하고, 선대 조메이 천황이 지었던 백제대사(百濟大寺)를 다케치(高市)로 옮겨 다카이치노오테라(高市大寺)로 삼았다. 9년(680년) 11월 12일에 황후의 병에 임해 야쿠시지(藥師寺) 건립을 기원하기도 했으며, 그 자신의 병에 즈음해서도 여러 가지로 불교에 의지하는 등의 방식으로 쾌유를 바랐다.

덴무 14년(685년) 3월 27일, 천황은 집집마다 불사(佛舍)를 짓고 예배·공양하라는 조를 내렸다.(여기서의 '집'이 어느 정도의 인원수의 단위인가는 불명하지만, 불교를 널리 포교하기 위한 목적이었다.) 이 무렵까지 기나이를 제외하고 다른 지방에 불교 사찰의 수는 적었지만, 덴무·지토조에 이르러 전국에 우지데라(氏寺)[137] 이 활발히 축조되었다. 유적에서 발굴된 기와를 통해, 중앙에 위치한 소수의 사찰마다 지역을 분담해 건설을 지도하는 등 정책적인 지지가 이루어졌음을 상정할 수 있다(불교사학자 다무라 엔츄田村圓澄설).

그러나 이러한 천황의 불교 보호는 승니들에게 사찰에 틀어박혀 천황이나 국가를 위한 기도에 전념할 것을 요구하는 것으로, 불교를 국가에 종속시키기 위한 것이기도 했다. 국가신도(신도)가 너무 세력이 강성해지는 것도 원하지 않았던, 국가신도를 견제하기 위한 천황의 '국가불교'인 셈이다. 덴무 4년에 여러 사찰에 내려졌던 산림과 천택을 거두어들이고 8년에는 식봉을 내리는 등 사찰의 수입을 국가가 관리하기도 했다. 중앙통제기관으로는 스이코 천황 때에 설치되었다가 폐지되었던 승정·승도 등을 부활시켜 승강제(승강제)를 정비했다.[138] 천황의 불교 이해나 그 대하는 자세도 내세보다는 현세에서의 이익을 추구한 피상적인 것이었다는 지적이 있다. 대표적인 예로 천황이 수도와 각 지방의 사찰에서 설법하게 한 것은 《금광명경》이나 《인왕경》같은 호국불교적 사상에서 중시하는 경전으로, 개인의 구제나 불교적인 깨달음을 얻는 것에는 별다른 관심을 가진 흔적이 없다. 덴무 천황 개인의 입장에서 불교에 요구한 것은 황후와 자신의 병 치유였지 불교의 자아부정이나 이타 사상을 실현하고자 한 것은 아니었던 것이다.

덴무 천황의 종교관에서 가장 두드러져 보이는 것은 도교적인 요소이다. 천황이 제정하게 한 야쿠사노 가바네의 최상위는 마히토(眞人)이며, 천황 자신의 일본식 시호는 '아마노누나하라오키노마히토'에서 '오키(瀛)'는 도교에서 동해 바다 위에 있다는 삼신산의 하나이며 마히토(마히토)는 선인의 상위 계급에 속한다. 일본식 시호를 놓고 볼 때 천황의 시호는 '하늘의 한가운데, 영주산에 살고 있는 진인(眞人)'으로서 도교의 최고위 신이라는 풀이가 가능하다. 《일본서기》에서 덴무 천황 스스로 조예가 깊었다고 전하는 천문둔갑은 도교적인 기능이다. 또한 덴무 천황의 무덤에 사용된 팔각분(八角墳)은 동서남북의 사방에 북동·북서·남동·남서를 더한 팔방을 가리키는 것으로 이것도 도교적인 방위관에서 나온 것이라는 해석이 있다.[139]

4. 인물상

덴무 천황은 종교와 초자연적인 힘에 깊은 관심을 가지고 신불(神佛)을 믿었다. 일본서기에는 천문(天文)과 둔갑(遁甲)에 능했다는 기록이 있으며,[84] 임신의 난 때는 직접 점을 쳐서 미래를 예측하기도 했다.[85] 고사기에는 덴무 천황이 꿈에서 들은 노래를 해석하여 자신이 황위에 오를 것을 알았다고 기록되어 있다.[86] 일본서기에는 임신의 난 때 점을 쳐서 천하가 둘로 나뉠 징조를 예측했고,[87] 천신(天神)과 지기(地祇)에게 기도하여 뇌우(雷雨)를 멈추게 했다고 한다.[88] 이러한 예언 능력은 덴무 천황이 백성들에게 신과 같은 카리스마를 가지게 했다.

덴무 천황은 와카(和歌)에도 능했다. 액타왕과 주고받은 연애시, 후지와라 부인과 주고받은 장난기 섞인 노래, 요시노(吉野)의 아름다움을 노래한 시 등이 전해진다. 한시(漢詩)를 지었다는 기록은 없지만, 학자들 사이에서는 전해지지 않을 뿐이라는 의견도 있다.

덴무 천황은 수수께끼와 같은 서민적인 취미를 즐겼으며, 덴무 14년(674년) 9월 18일에는 대안전(大安殿)에서 도박 대회를 여는 등 유협적인 면모도 보였다. 이러한 모습은 백성들의 마음을 헤아리는 데 도움이 되었을 것으로 보인다.

1235년에 덴무 천황과 지토 천황의 합장릉이 도굴되었을 때 조사 기록인 《아부지산릉기》(阿不之山陵記)에 따르면, 덴무 천황의 머리뼈는 보통 사람보다 약간 크고 검붉은 색이었다. 정강이뼈는 48cm, 팔꿈치뼈는 42cm로, 키는 약 175cm로 추정되어 당시로서는 큰 편이었다.[90] 후지와라노 테이카의 일기인 명월기에는 흰머리도 남아 있었다고 한다.[91]

다음은 덴무 천황이 남긴 와카(和歌)이다.

- 보랏빛 향기 풍기는 누이를 미워한다면

다른 남자의 아내가 된 탓에 내가 그리워하는 것일까 (만엽집 제1권, 21)

덴지 천황 7년(668년), 덴지 천황이 가모노(蒲生野)에 사냥을 나갔을 때 액타왕이 황태자(오오아마노 황자)에게 "들짐승 지키는 자는 보지 못하는가, 그대의 소매 흔드는 것을"이라고 노래하자 이에 답한 시이다. 액타왕은 처음에 오오아마노 황자와 결혼했고, 후에 덴지 천황의 아내가 되었다.

- 미요시노의 미미가노 령에

때때로 눈은 내리고

쉴 새 없이 비는 내리고

그 눈의 때때로 내리는 것처럼

그 비의 쉴 새 없이 내리는 것처럼

곰도 떨어지지 않는

생각하며 왔던

그 산길을 (만엽집 제1권, 25)

요시노 산길을 침통하고 우울하게 노래한 시이다. 덴지 천황이 중병에 걸렸을 때 출가하여 요시노에 들어갔을 때의 일이라고 한다.[92]

- 좋은 사람이

좋다고 잘 보고 좋다고 말했던

요시노를 잘 보라 좋은 사람을 잘 찾아라 (만엽집 제1권, 27)

5. 가족 관계

| 배우자 | 자녀 |

|---|---|

| 지토 천황 (鸕野讃良皇女일본어) - 덴지 천황 황녀 | |

| 황비: 오타 황녀 - 덴지 천황 황녀, 지토 천황의 동복 언니 | |

| 황비: 오에 황녀 - 덴지 천황 황녀, 지토 천황의 이복 자매 | |

| 황비: 니이타베 황녀 - 덴지 천황 황녀, 지토 천황의 이복 자매 | |

| 부인: 氷上娘|히가미노이라쓰메일본어 - 후지와라노 가마타리의 딸 | |

| 부인: 五百重娘|이오에노이라쓰메일본어 - 후지와라노 가마타리의 딸, 氷上娘일본어의 여동생, 후에 후지와라노 후히토의 부인, 후지와라노 마로의 어머니 | |

| 부인: 大蕤娘|오누노이라쓰메일본어 - 소가노 아카에의 딸 | |

| 빈: 누카타노 오키미 - 가가미노 오키미의 딸 | |

| 빈: 尼子娘|아마코노이라쓰메일본어 - 胸形徳善|무나카타노 도쿠젠일본어의 딸 | |

| 궁인: カヂ媛娘|가지히메노이라쓰메일본어 - 宍人大麻呂|시시히토노 오마로일본어의 딸 |

[93] 또한, 도네리 친왕의 자손이 清原真人일본어을 받아 清原氏일본어의 시조가 되고, 고이치 황자의 자손이 高階真人일본어을 받아 高階氏일본어의 시조가 되는 등, 후세까지 오랫동안 번영한다. 다만 高階氏일본어에 대해서는, 덴무 천황의 8대손에 해당하는 高階師尚일본어를 아리와라노 나리히라의 사생아로 보고, 이후 덴무 천황의 혈통은 이어지지 않았다고 하는 설도 있다.[94]

6. 평가

덴무 천황은 강력한 카리스마와 리더십을 바탕으로 중앙집권적 율령 국가 체제를 확립하고, 고대 천황 전제의 정점을 이루었다는 평가를 받는다.[43] 신라와의 관계 개선, 백제 유민 포용 등 유연한 외교 정책을 통해 한반도와의 관계를 안정시키고, 일본의 국제적 위상을 높이는 데 기여했다. 문화, 종교적으로도 일본 고유의 전통을 중시하면서도 외래 문화를 수용하여 일본 문화 발전에 기여했다.

덴무 천황은 진신의 난에서 승리한 후, 오미 오쓰궁(大津宮)으로 가지 않고 아스카의 옛 수도로 돌아왔다. 진신의 난을 통해 "새롭게 천하를 평정하고, 비로소 즉위했다"고 선언하며, 덴지 천황의 계승자라기보다는 새로운 왕조의 창시자로서 자신을 위치시키려 했다.[37] 이는 붉은색을 중시한 것에서도 간접적으로 추측할 수 있는데, 진신의 난에서 덴무 천황의 군대는 붉은 깃발을 내걸었고,[38] 붉은색을 옷에 붙여 표식으로 삼았다.[39] 말년에는 "주조(朱鳥)"로 연호를 개원했다. 붉은색을 귀하게 여긴 것은 전한(前漢) 유방(劉邦)을 본뜬 것으로, 진(秦)을 무너뜨리고 항우(項羽)와의 전투를 거쳐 새로운 왕조를 연 유방에 자신을 비유하려는 마음이 있었던 것으로 추측된다.[40][41]

요시노에서 몰락한 이후, 적은 수행원만 데리고 동쪽으로 도망치듯 이동하여 순식간에 수만의 군대를 일으켜 승리한 덴무 천황은 백성들에게 강렬한 인상을 남겼다. 덴무 천황의 높은 권위를 상징하는 것으로 『만엽집』에 실린 "おおきみは神にしませば"로 시작하는 여러 수의 시가가 흔히 인용된다.

덴무 천황은 어떤 대신도 두지 않고, 사법관(法官), 병정관(兵政官) 등을 직속으로 두고 스스로 정무를 보았다. 요직에 황족을 배치한 황친정치가 특징이다.[42] 그러나 황족이 정권을 장악한 것은 아니며, 권력은 천황 개인에게 집중되었다. 중신에게 정무를 위임하지도 않고, 신하들의 합의나 동의에 의지하지도 않고, 천황 자신이 군림하고 통치했다는 점에서 덴무 천황은 일본 역사상 보기 드문 권력 집중을 이루었다. 덴무 천황은 강력한 카리스마를 지녔고, 고대 천황 전제의 정점이 되었다.[43]

일본에서 처음으로 천황이라는 칭호를 사용한 것은 덴무 천황이라는 설이 유력하다.[47] "일본(日本)"이라는 국호를 채택한 것도 덴무 천황이라는 설이 유력하다.

덴무 천황은 신라와 사신을 주고받으며 문화를 받아들이는 한편, 당나라에는 사신을 보내지 않고 대국으로서의 체면을 유지했다. 백강(白村江) 전투 패배 이후, 당나라와 신라는 한반도 지배를 놓고 다투었고, 각각 일본과의 교류를 원하고 있었기에 외교적 환경은 다소 호전되고 있었다. 덴무 천황은 친백제적이었던 덴지 천황과 달리 친신라 외교를 했다고 평가된다. 다만, 국내적으로는 백제계 사람들을 냉대하지 않았다. 백제인에 대한 은전은 많았다.

7. 관련 작품

- 소설

- * 이노우에 야스시 『누카타노 오키미』 - 1980년 TV 아사히에서 드라마화(연기: 마쓰다이라 켄).

- * 이자와 모토히코 『레미온노 한게키샤』(문고판은 『일본사의 반역자 사설・진신의 난』으로 개제)

- * 유키 구미루 『타카무라 하겐소시』 - 주인공인 오노노 타카무라의 전생이 덴무 천황이었다는 설정이다.

- * 아사카 쇼 『나츠아라시 히노 유메가 요부모노』

- * 아사카 쇼 『아스카 겐소』

- * 후지카와 케이스케 『우츄오지』 - 위대한 카리스마 지도자로 묘사된다.

- * 구로이와 주고 『아마노가와노 타이요』

- * 도요다 아리쓰네 『오토모 황자 히가시무리』 - 진신의 난 당시, 비밀리에 동국으로 도주하는 오토모 황자(작중 표기)를 스스로 추적한다.

- 만화

- * 사토나카 마치코 『천상의 무지개 지토 천황 이야기』 - 주인공인 우노노 사라 황녀(지토 천황)의 남편인 제40대 천황으로서.

- * 데즈카 오사무 『불의 새 태양편』 - 진신의 난 때, 조카인 제39대 천황 고분 천황으로부터 황위를 빼앗아 제40대 천황으로 즉위하는 모습으로.

- * 원작: 소노무라 마사히로, 그림: 나카무라 마리코 『텐지토 텐무-신설·일본서기-』

참조

[1]

웹사이트

天武天皇 (40)

http://www.kunaicho.[...]

2013-08-22

[2]

서적

The Imperial House of Japan

[3]

논문

The Emperor of Japan as Deity (Kami)

[4]

서적

Annales des empereurs du japon

[5]

웹사이트

Tennō

http://www.britannic[...]

2013-08-28

[6]

서적

The Early Institutional Life of Japan

[7]

서적

Ancestors

Mouton Publishers

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

문서

Emperor Tenmu's capital was built on the plain of Kiymihara at Asuka.

[12]

서적

The Man'yōshū

Nippon Gakujutsu Shinkokai

[13]

서적

Ryūkyū Studies to 1854: Western Encounter

[14]

웹사이트

Hakuhou jidai 白鳳時代

http://www.aisf.or.j[...]

2011-01-24

[15]

웹사이트

Kofun of Emperor Tenmu and Jito

http://www.mustlovej[...]

2017-02-17

[16]

서적

[17]

서적

たべもの江戸史

新人物往来社

[18]

서적

A History of Japan

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2014-09-11

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

「天皇」考六題

[23]

서적

天武天皇

[24]

서적

古事記と天武天皇の謎

[25]

서적

日本書紀

[26]

서적

日本書紀

[27]

서적

日本書紀

[28]

서적

日本書紀

[29]

서적

日本書紀

[30]

서적

壬申の乱あれこれ

[31]

서적

懐風藻・文華秀麗集・本朝文粹

岩波書店

[32]

서적

日本書紀

[33]

서적

天武天皇

[34]

서적

日本書紀

[35]

논문

天武天皇の除病延命祈願をめぐって

[36]

서적

事典陵墓参考地 もうひとつの天皇陵

吉川弘文館

[37]

논문

日並皇子挽歌に現われた天武天皇神話の意義について

[38]

서적

古事記

岩波文庫

[39]

서적

日本書紀

新編日本古典文学大系4

[40]

논문

持統天皇と呂太后

[41]

논문

近江遷都と壬申の乱

[42]

논문

天武天皇殯宮に誄した官人について

[43]

논문

大化改新、壬申の乱

日本古代政治史の研究、日本古代内乱史論

[44]

논문

天武朝における冠位の抑制をめぐって

続日本紀研究 371号

[45]

논문

天武天皇-功臣達の戦後-

日出づる国の誕生

[46]

서적

日本の古代国家

[47]

서적

壬申紀を読む, 大王から天皇へ, 古代王権の展開, 古代天皇の誕生, 飛鳥と古代国家

[48]

서적

日本書紀

[49]

서적

倭国から日本国へ

文英堂

[50]

서적

大王から天皇へ

[51]

서적

日本古代国家と律令制

[52]

서적

万葉集

[53]

논문

飛鳥浄御原宮の成立

[54]

논문

飛鳥浄御原宮の成立、発掘された飛鳥の諸宮

[55]

논문

飛鳥浄御原宮における儀礼空間の復元的考察

[56]

서적

日本書紀

[57]

논문

藤原京の成立

[58]

논문

発掘された飛鳥の諸宮

[59]

논문

飛鳥から藤原京へ

[60]

서적

古代信濃の氏族と信仰

吉川弘文館

[61]

서적

萬葉の時代

[62]

서적

律令制の虚実

[63]

서적

古事記

岩波文庫

[64]

논문

天武天皇と古事記神話の構成

[65]

서적

日本書紀

[66]

서적

人物新日本史

[67]

논문

古代の伊勢神宮、伊勢神宮の成立について

[68]

서적

日本書紀

[69]

서적

神宮式年遷宮の歴史と祭儀

[70]

서적

人物新日本史

[71]

서적

伊勢神宮の成立

[72]

서적

アマテラスの誕生

[73]

서적

アマテラスの誕生

[74]

서적

『天照大神』と天武天皇

[75]

서적

日本仏教史 古代

[76]

서적

日本仏教史 古代

[77]

서적

飛鳥時代 倭から日本へ

[78]

논문

天武朝の宗教環境

[79]

논문

日本における仏教統制機関の確立過程

[80]

서적

日本仏教史 古代

[81]

논문

天武朝の宗教環境

[82]

논문

古代天皇の祭祀権と仏教

[83]

논문

タオイズムから見た壬申の乱

[84]

서적

日本書紀

[85]

서적

日本書紀

[86]

서적

古事記

[87]

서적

日本書紀

[88]

서적

日本書紀

[89]

논문

天武天皇における天照大神と神武天皇

[90]

논문

天武天皇陵

[91]

서적

明月記

嘉禎元年4月22日

[92]

서적

吉野の鮎

[93]

웹사이트

天武天皇【今上天皇の直系祖先】

https://www.pseudo-h[...]

[94]

서적

尊卑分脈

[95]

문서

일본의 천황 및 황족의 신분에 관한 사항을 기재하는 장부

[96]

문서

덴지 천황과 덴무 천황의 비형제설 및 이부형설

[97]

문서

덴지 천황의 생년과 몰년에 대한 여러 설

[98]

문서

가이후 일족의 도모노 미야쓰코

[99]

서적

일본서기

하쿠치 4년

[100]

문서

오카야마현 동부

[101]

문서

후쿠오카시

[102]

문서

황후의 정치 조언

[103]

문서

황친정치

[104]

문서

이세 신궁에 대한 믿음

[105]

문서

덴지 · 덴무 양계의 근친혼 관계

[106]

서적

일본서기 지토기

[107]

문서

황족의 관위

[108]

서적

해동제국기

[109]

문서

덴무 11년(682년) 8월 22일 천황의 근무평가 기준

[110]

문서

사후 추증 관위

[111]

문서

황자에게 내려지지 않은 위

[112]

문서

메이(明)·세이(淨)·쇼(正)·지키(直) 등의 수식어

[113]

문서

덴무 7년(678년) 1월 7일 조서

[114]

문서

덴무 천황의 씨족 정책

[115]

서적

해동제국기

[116]

문서

일본과 한반도의 화폐경제 비교

[117]

서적

만요슈

[118]

문서

요망한 말

[119]

문서

천황 비난 사건

[120]

문서

신라 사신의 관위 변화

[121]

문서

아스카 오카모토 궁

[122]

서적

일본서기

[123]

문서

임신의 난과 일본 문화

[124]

문서

천황 호칭 '天皇'의 사용 시기

[125]

문서

다이니이노마쓰리와 니이나메노 마쓰리의 무용

[126]

문서

풍년제

[127]

문서

즉위 후 첫 제사

[128]

서적

해동제국기 천황대서 중 천무천황조

[129]

문서

고사기와 일본서기 편찬 의도

[130]

서적

해동제국기

[131]

문서

덴무 천황의 신도 진흥 정책

[132]

문서

시키넨센구의 시행 시기

[133]

문서

아마테라스 오오미카미 신격 형성

[134]

문서

도시코이노 마쓰리

[135]

문서

칙사 파견 제도의 시초

[136]

서적

금광명경

[137]

문서

일족 소유의 개인 사찰

[138]

문서

덴무조의 사찰 및 승려 통제

[139]

문서

덴무 천황의 도교 관심과 신도와의 관계

[140]

문서

덴무 천황의 문학적 취향

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com