로키산메뚜기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

로키산메뚜기(Melanoplus spretus)는 19세기 북미 대륙에서 대규모 떼를 지어 이동하며 농작물에 막대한 피해를 입힌 멸종된 메뚜기 종이다. 이 종은 로키 산맥에서 대초원으로 이동하며, 1870년대에 특히 심각한 蝗害(황해, 메뚜기 피해)를 일으켜 농업에 큰 타격을 주었다. 1875년에는 '앨버트 대군'으로 불리는 대규모 떼가 발생하기도 했다. 농부들은 다양한 방법으로 메뚜기 떼에 대응했지만, 효과는 제한적이었으며, 결국 19세기 말에 멸종되었다. 멸종 원인으로는 농업의 확장, 서식지 파괴, 기후 변화 등이 제시되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 북아메리카의 곤충 - 매미나방

매미나방은 털매미나방이라고도 불리는 매미나방아과 나방으로 암수 외형이 뚜렷이 다르고 유충은 다양한 식물의 잎을 갉아먹는 해충이며 북아프리카, 유럽, 아시아, 북아메리카 등 넓은 지역에 분포하고, 과거 '집시나방'으로 불렸으나 인종차별 논란으로 현재는 spongy moth로 명칭이 변경되어 대한민국에서는 매미나방이라는 이름을 사용한다. - 북아메리카의 곤충 - 왕사마귀

왕사마귀는 길고 가느다란 몸, 갈색 또는 녹색의 몸 색깔을 가진 사마귀로, 중국, 일본, 한반도 등지에 서식하며, 생태계 내에서 매복 포식자 역할을 수행하지만, 일부 전문가들은 생태계 교란을 일으키는 침입종으로 간주하기도 한다.

| 로키산메뚜기 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 멸종 정보 | |

| IUCN 3.1 | EX (멸종) |

| TNC | GX (멸종) |

| 멸종 시기 | 1902년 |

| 기본 정보 | |

| 학명 | Melanoplus spretus |

| 명명자 | Walsh, 1866 |

| 동의어 | Caloptenus spretus Walsh, 1866 Acridium spretis Thomas, 1865 |

| |

| 분포 면적 | 198000 |

| |

| 분류 정보 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 절지동물문 |

| 강 | 곤충강 |

| 목 | 메뚜기목 |

| 아목 | 유시아강 |

| 하목 | 신시하강 |

| 과 | 메뚜기과 |

| 아과 | 메뚜기아과 |

| 속 | Melanoplus속 |

| 종 | 로키산메뚜기 M. spretus |

| 일반 정보 | |

| 영어 이름 | Rocky Mountain locust 또는 Rocky Mountain grasshopper |

| 일본어 이름 | 로키토비밧타 (ロッキートビバッタ) |

2. 분류

로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')는 메뚜기목(Orthoptera) 메뚜기아목(Caelifera)의 풀무치과(Acrididae)에 속하는 멸종된 메뚜기의 한 종이다.[3] 처음에는 1866년 ''Caloptenus spretus''라는 학명으로 명명되었으나, 1878년 ''Melanoplus'' 속으로 재분류되었다.[5][6][7] 분자 계통 발생학 연구를 통해 독립된 종임이 확인되었으며, 현존하는 종 중에서는 ''Melanoplus bruneri''와 가장 가까운 유연관계를 가진다.

로키산메뚜기의 생물학적 분류는 다음과 같다.

- '''메뚜기목 (''Orthoptera'')'''

- 메뚜기아목 (''Caelifera'')

- 메뚜기하목 (''Acrididea'')

- 메뚜기상과 (''Acridoidea'')

- '''풀무치과''' (Acrididae)

- '''풀무치아과''' (Melanoplinae) - 로키산메뚜기가 속한 ''Melanoplus'' 속 포함

- 벼메뚜기아과 (Oedipodinae)

- 섬서구메뚜기아과 (Gomphocerinae)

- 이나고아과 (Oxyinae) 등

- 목긴메뚜기상과 (''Eumastacoidea'')

- ''Locustopsoidea'' 상과

- 반디메뚜기상과 (''Pneumoroidea'')

- 여치상과 (''Pyrgomorphoidea'')

- ''Tanaoceroidea'' 상과

- 방아깨비상과 (''Tetrigoidea'')

- ''Trigonopterygoidea'' 상과

- 알락메뚜기하목 (''Tridactylidae'')

- 여치아목 (''Ensifera'') - 귀뚜라미, 여치 등을 포함한다.

2. 1. 학명 논쟁

로키산메뚜기의 종명은 1866년 벤자민 단 월시에 의해 라틴어 이명 ''Caloptenus spretus''로 공식 발표되었다. 월시는 이 이름을 필립 리스 유얼러가 명명했지만 설명은 덧붙이지 않았다고 언급하며, 이름 'spretus'는 '경멸받는'이라는 의미로 당시 곤충학자들에게 경멸받거나 간과되었던 상황을 반영한다고 설명했다.[3] 월시는 암컷 날개 길이, 생물학, 생태학, 방제 등 일부 측면 외에는 종에 대한 상세한 설명을 제공하지 않았다.일부 곤충학자들은 이명 ''Caloptenus spretus''의 명명 권한을 사이러스 토마스에게 돌리기도 했다. 토마스 본인도 1878년 문헌에서 자신이 명명자라고 주장했으나, 월시가 1866년에 먼저 논문을 발표했기 때문에 우선성의 원칙에 따라 월시가 명명자로 인정받는다. 이후 연구자들은 토마스의 기재가 절차상 불충분하며 우선성 원칙에 어긋난다고 판단했다.

현재 사용되는 학명인 ''Melanoplus spretus''는 1878년 사무엘 허버드 스커더가 로키산메뚜기를 ''Melanoplus'' 속으로 분류하면서 사용되기 시작했다. 스커더는 ''Caloptenus'' 속과 ''Melanoplus'' 속의 차이점을 지적하며 재분류를 실시했다.[5][6][7]

로키산메뚜기의 학명과 분류는 다른 종과의 혼동으로 인해 여러 차례 논쟁의 대상이 되었다. 1875년 찰스 밸런타인 라일리가 ''Caloptenus atlantis''라는 이름으로 발표한 종은 나중에 로키산메뚜기의 작은 개체임이 밝혀졌다. 20세기에 들어서는 ''Melanoplus sanguinipes'' 종이 특정 조건에서 상변이를 일으켜 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')가 되는 것이 아니냐는 주장이 여러 학자들에 의해 제기되기도 했다. 또한 ''Melanoplus sanguinipes''가 ''Melanoplus mexicanus''와 혼동된 시기도 있었다. 이러한 혼란은 1959년 Gurney와 Brooks의 연구를 통해 로키산메뚜기가 ''Melanoplus sanguinipes''와는 별개의 독립된 종이라는 결론이 내려지면서 정리되었다.

최종적으로 2004년에 이루어진 분자 계통 발생학 연구는 박물관 표본과 빙하 퇴적물에서 발견된 로키산메뚜기의 미토콘드리아 DNA를 분석하여, 이 종이 ''Melanoplus'' 속에 속하는 독립된 종임을 다시 한번 확인시켜 주었다. 이 연구는 또한 로키산메뚜기와 가장 가까운 현존하는 친척이 기존에 추정되었던 ''Melanoplus sanguinipes''가 아니라 ''Melanoplus bruneri''임을 밝혔다.

2. 2. 다른 종과의 관계

로키산메뚜기는 메뚜기목(''Orthoptera'')에 속하는 곤충이다. 영미권에서 흔히 쓰이는 "그래스호퍼"(Grasshopper)는 메뚜기, 여치 등을 포함하는 넓은 의미의 단어이며, 이들은 주로 온대 지역에서 단독 생활을 한다. 그러나 특정 조건에서 대량으로 번식하여 무리를 지어 이동하는 상변이를 일으키기도 하는데, 이렇게 상변이를 일으킨 그래스호퍼를 특별히 "이동성 메뚜기"(Locust)라고 부른다. 로키산메뚜기 역시 이러한 이동성 메뚜기의 한 종류였다.메뚜기목 내에서의 생물학적 분류는 다음과 같다.

- '''메뚜기목 (''Orthoptera'')'''

- * 메뚜기아목 (''Caelifera'')

- ** 메뚜기하목 (''Acrididea'')

메뚜기상과 (''Acridoidea'')

* '''풀무치아과''' - 로키산메뚜기가 속한 ''Melanoplus'' 속 외에도 미야마풀무치속 (''Parapodisma''), 타이리쿠풀무치속 (''Sinopodisma''), 삿포로풀무치속 (''Podisma''), 하네나가풀무치속 (''Ognevia'') 등이 여기에 분류된다.

* 벼메뚜기아과

* 섬서구메뚜기아과

* 이나고아과 등

목긴메뚜기상과 (''Eumastacoidea'')

''Locustopsoidea'' 상과

반디메뚜기상과 (''Pneumoroidea'')

여치상과 (''Pyrgomorphoidea'')

''Tanaoceroidea'' 상과

방아깨비상과 (''Tetrigoidea'')

''Trigonopterygoidea'' 상과

- ** 알락메뚜기하목 (''Tridactylidae'')

- * 여치아목 (''Ensifera'') - 귀뚜라미, 여치 등을 포함한다.

로키산메뚜기의 학명과 분류는 여러 차례 변경되어 왔기 때문에, 참고 문헌에 따라 다른 이름으로 불리기도 한다. 처음에는 ''Caloptenus spretus''라는 라틴어 학명으로 알려졌다. 1866년, 곤충학자 B.D. 월시는 필립 리스 유얼러(Mr. Uhler)가 생물학적 기재 없이 이 이름을 붙였다고 언급하며, "'spretus'는 '경멸받는' 또는 '혐오스러운'이라는 의미로, 당시 곤충학자들에게 실제로 경멸받거나 간과되었던 상황을 반영하는 것 같다"고 덧붙이며 ''Caloptenus spretus''의 개요를 처음으로 공식 발표했다.[3] 유얼러는 당시 메뚜기 표본을 수집하고 라벨에 ''spretus''라는 이름을 사용했으며, 다른 곤충학자들에게 표본을 제공하기도 했다. 이후 C. 토마스가 자신이 명명자라고 주장하기도 했으나,[3] 우선성의 원칙에 따라 월시가 정식 명명자로 인정받는다.

현재 사용되는 학명인 ''Melanoplus spretus''는 1878년 S. H. 스커더에 의해 ''Melanoplus'' 속으로 재분류되면서 정립되었다. 스커더는 기존의 ''Caloptenus'' 속(그는 ''Calliptenus''가 더 정확한 표기라고 지적함)과 ''Melanoplus'' 속의 차이점을 명확히 하며 로키산메뚜기를 ''Melanoplus'' 속으로 옮겼다.[5][6][7] 스커더는 다수의 메뚜기 표본을 연구하여 1878년에 ''Melanoplus'' 속에 대한 대대적인 재분류 작업을 수행했다.

로키산메뚜기는 다른 종과 혼동되기도 했다. 예를 들어, 1875년 찰스 밸런타인 라일리는 ''Caloptenus atlantis''라는 이름으로 새로운 종을 보고했지만, 이는 나중에 로키산메뚜기의 작은 개체(왜소형)임이 밝혀졌다. 또한 20세기에는 ''M. sanguinipes''라는 종이 특정 조건에서 상변이를 일으켜 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')가 되는 것이 아니냐는 주장이 여러 학자들에 의해 제기되기도 했다. 심지어 ''M. sanguinipes''가 ''M. mexicanus''라는 다른 종과 혼동되던 시기도 있었다. 이러한 혼란은 1959년 Gurney와 Brooks의 연구를 통해 로키산메뚜기와 ''M. sanguinipes''가 서로 다른 종이라는 결론이 내려지면서 정리되었다.

2004년에는 박물관 표본과 빙하 퇴적물에서 발견된 로키산메뚜기 유해에서 추출한 미토콘드리아 DNA를 이용한 분자 계통 발생학 연구가 이루어졌다. 이 연구를 통해 로키산메뚜기가 ''Melanoplus'' 속에 속하는 독립된 종이며, 현존하는 다른 종의 이동성 형태(상변이 형태)가 아니라는 점이 유전적으로 확인되었다. 또한, 이 연구는 로키산메뚜기와 가장 가까운 현존하는 친척이 기존에 유력하게 여겨졌던 ''M. sanguinipes''가 아니라 ''Melanoplus bruneri''라는 새로운 사실을 밝혀냈다.

3. 특징

로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')는 북아메리카 서부와 캐나다 일부 지역에 서식했던 멸종된 메뚜기 종이다. 19세기 말까지 거대한 무리가 목격되었으며, 특히 1875년의 대발생은 약 510000km2 면적에 걸쳐 약 12조 5천억 마리(다른 추정치로는 3조 5천억 마리)로 추산되는, 역사상 가장 큰 동물 무리로 기네스 세계 기록에 등재되기도 했다. 이 대발생 이후 30년도 채 지나지 않아 1902년 캐나다 남부에서 마지막 생존 개체가 확인된 후 멸종했다.

일반적으로 온대 지역에 단독 서식하는 다른 메뚜기(영어: Grasshopper)들과 달리, 로키산메뚜기는 특정 조건에서 대량 번식하여 거대한 무리를 이루어 이동하는 이동성 메뚜기(영어: Locust)의 특성을 보였다. 대량 발생 시에는 상변이를 일으켜 몸 색깔이 본래의 녹색에서 갈색으로 변하고, 더 공격적인 성향을 띠며 식욕과 번식력이 왕성해졌다. 북아메리카 대륙에서 대규모 황충 피해를 일으킨 유일한 메뚜기 종이었다.

성충의 평균 몸길이는 20mm에서 35mm 사이로 비교적 작지만, 펼쳤을 때 복부보다 약 30% 더 길어지는 긴 날개가 특징이다. 현존하는 종 중에서는 붉은다리메뚜기(''Melanoplus femurrubrum'')와 외형이 비슷하지만, 로키산메뚜기가 더 작고 수컷의 배 끝마디에 홈이 있다는 차이점이 있다. 정지 상태에서 다리를 비벼 소리를 내어 무리 간 의사소통을 한 것으로 추정된다.

로키산메뚜기는 메뚜기목(Orthoptera), 메뚜기아목(Caelifera), 메뚜기상과(Acridoidea)의 풀무치아과(Melanoplinae)에 속하는 ''Melanoplus'' 속의 한 종이다. ''Melanoplus'' 속은 북아메리카에 주로 서식하는 많은 메뚜기 종을 포함하며, 곤충학자 새뮤얼 허바드 스커더에 의해 1878년 체계적으로 연구되었다. 스커더는 ''Melanoplus'' 속의 공통적인 특징으로 비교적 작은 몸집, 긴 더듬이, 아래로 처진 이마 등을 제시했다. 로키산메뚜기는 다른 ''Melanoplus'' 종들과 달리 암컷 표본이 수컷보다 더 많이 발견되는 특징을 보였다.

학명 ''Melanoplus spretus''는 여러 변화를 거쳤다. 처음에는 벤자민 단 월시가 1866년 ''Caloptenus spretus''로 기록했으며, 이후 스커더가 1878년 ''Melanoplus'' 속으로 재분류하여 현재의 학명이 되었다. 종소명 ''spretus''는 라틴어로 '버려진', '멸시받는' 또는 '혐오스러운'이라는 의미를 가지는데, 이는 당시 이 곤충이 곤충학자들에게 외면받거나 농업에 큰 피해를 주어 혐오의 대상이었음을 시사한다.

3. 1. 생태

로키산메뚜기는 로키산맥 양쪽과 대부분의 대초원 지역에서 서식했다. 주로 모래가 많은 지역에서 번식하며, 덥고 건조한 환경을 선호했다. 건기에는 키가 큰 풀이 자라는 대초원 식물에 의존했을 것으로 추정된다.[9] 이 종의 영구적인 번식지는 로키산맥의 하천과 강 근처 모래 토양이었을 가능성이 높다. 대규모 발생 시기에는 로키산맥에서 대초원으로 대량 이동했으며, 특히 건조한 해에는 서쪽에서 불어오는 바람을 타고 이동하는 모습이 관찰되었다. 이러한 대규모 발생은 보통 2년 연속으로 지속되었다.

대초원 지역에도 많은 알을 낳았지만, 이곳에서 부화한 개체들은 성공적으로 번성하지 못하는 경우가 많았다. 이는 로키산메뚜기가 대초원 서식지에 완전히 적응하지 못했기 때문으로 보인다. 2004년 박물관 표본과 빙하 퇴적물에서 발견된 사체의 미토콘드리아 DNA 분석 결과, 로키산메뚜기(Melanoplus spretus)는 현존하는 다른 메뚜기 종의 일시적인 이동 형태가 아니라 독립된 종임이 확인되었다. 이 연구는 또한 가장 가까운 현존 친척이 기존에 알려졌던 멜라노플러스 상귀니페스(Melanoplus sanguinipes)가 아닌 브루너메뚜기(Melanoplus bruneri)임을 밝혀냈다.

로키산메뚜기를 포함한 수많은 메뚜기들이 그래스호퍼 빙하 (몬태나)의 얼음 속에 갇혀 발견되면서 빙하의 이름이 유래되기도 했다. 이 외에도 와이오밍주의 윈드리버 빙하(Wind River Glacier)나 나이프포인트 빙하(Knife Point Glacier) 등에서도 로키산메뚜기의 사체가 발견되었다.

로키산메뚜기의 급격한 멸종 원인에 대해서는 여러 가설이 제기되었으나, 21세기 현재까지 명확히 밝혀진 것은 없다. 주요 가설들은 다음과 같다.

- '''서식지 파괴 및 농업 활동''': 유럽계 정착민들의 서부 개척으로 인한 대초원 서식지의 파괴, 농업 관행의 변화, 새로운 동식물의 유입 등이 멸종의 주요 원인으로 꼽힌다.[9] 특히, 로키산메뚜기의 주 번식지였던 강가의 모래 토양이 농경지로 개간되고, 관개 시설이 들어서며, 소와 같은 가축에 의해 짓밟히면서 알들이 대량으로 파괴되었다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 당시 농부들이 쟁기질, 써레질, 홍수 등을 통해 1 제곱인치(약 6.45cm2)당 150개 이상의 알집을 파괴했다는 기록도 남아있다. 또한, 농부들이 메뚜기 피해를 줄이기 위해 메뚜기 떼가 이동하기 전인 초여름에 수확할 수 있는 겨울밀과 같은 작물로 전환한 것도 개체 수 감소에 영향을 미쳤다.

- '''들소 및 비버 개체 수 감소''': 들소나 비버의 대량 들소 사냥으로 인한 개체 수 감소가 로키산메뚜기의 감소와 연관이 있다는 설이다. 수천 년간 대초원에서 공존해 온 들소가 초원 생태계에 미치는 영향이 로키산메뚜기의 번식과 생존에 유리하게 작용했을 수 있다는 것이다.

- '''자주개자리(알팔파)의 영향''': 콩과 식물인 자주개자리는 로키산메뚜기가 선호하는 먹이 중 하나였지만, 유충의 생육에는 해롭다는 연구 결과가 있어 멸종의 한 원인으로 제시되기도 한다.

한때 로키산메뚜기가 멸종한 것이 아니라, 특정 환경 조건에서만 나타나는 메뚜기의 한 형태(군생상)이며, 환경 변화에 따라 다시 일반적인 메뚜기(고독상)로 돌아갔을 뿐이라는 가설도 있었다. 즉, 모습을 바꾼 채 현존한다는 주장이었다. 그러나 여러 실험 결과 다른 메뚜기 종들은 고밀도 환경에서도 로키산메뚜기와 같은 극단적인 변화를 보이지 않았으며, 앞서 언급된 미토콘드리아 DNA 분석을 통해 로키산메뚜기가 독립된 종이며 멸종했음이 확인되었다.

로키산메뚜기의 마지막 생존 개체는 1902년 캐나다 남부에서 확인되었으며, 2014년 국제자연보전연맹(IUCN)은 공식적으로 멸종을 선언했다.

4. 蝗害 (메뚜기 피해)

'''황해'''(蝗害)는 메뚜기나 황충 등이 대규모로 발생하여 농작물 등에 큰 피해를 주는 재해를 말한다. 북아메리카 대륙에서 역사적으로 대규모 황충 피해를 일으킨 기록이 있는 종은 로키산메뚜기가 유일하다.

로키산메뚜기로 인한 농작물 피해는 이미 18세기부터 보고되었으나, 19세기 서부 개척 시대를 맞아 농업이 서쪽으로 확장되면서 메뚜기의 서식지와 농경지가 겹치게 되었고, 그 피해는 더욱 심각한 문제로 떠올랐다. 특히 19세기 후반에는 여러 차례 대규모 메뚜기 떼가 발생하여 미국 서부와 중서부 지역에 막대한 농업적, 경제적 피해를 입혔다.

이 시기 메뚜기 떼의 규모는 상상을 초월하는 수준이었으며, 1875년의 '앨버트 대군(Albert's swarm)'은 역사상 가장 큰 동물의 무리로 기네스 세계 기록에 등재될 정도였다. 이러한 거대한 메뚜기 떼는 농작물뿐만 아니라 다양한 물품을 닥치는 대로 먹어 치우며 인간의 삶을 위협했다.

극심한 피해에 맞서 농부들은 다양한 방법으로 메뚜기 떼를 퇴치하려 노력했으며, 주 정부와 연방 정부 차원에서도 법 제정, 현상금 지급, 전문 연구 기관 설립 등 대응책 마련에 나섰다.

로키산메뚜기가 일으킨 구체적인 피해 상황과 이에 대한 대응 노력, 그리고 미국 곤충학 위원회의 활동 등은 아래 문단에서 자세히 다룬다.

4. 1. 피해 상황

로키산메뚜기는 북아메리카 대륙에서 유일하게 대규모 황충 피해를 일으킨 메뚜기 종이다. 18세기부터 농작물에 피해를 주었으며, 19세기 서부 개척 시대에 농업이 확장되면서 피해가 더욱 심각해졌다.옛 기록에 따르면 메인주에서는 1743년부터 1756년까지, 버몬트주에서는 1797년부터 1798년까지 로키산메뚜기로 인한 농작물 피해가 있었다. 19세기에 들어 서부로 농지가 개척되면서 로키산메뚜기의 서식지와 농경지가 겹치게 되었고, 이는 더 큰 피해로 이어졌다. 1828년, 1838년, 1846년, 1855년에 다양한 규모의 메뚜기 떼가 발생하여 서부 전역에 영향을 미쳤다. 1856년부터 1857년까지, 그리고 1865년에는 미네소타주가 피해를 입었고, 네브래스카주는 1856년부터 1874년 사이에 여러 차례 메뚜기 떼의 습격을 받았다.

로키산메뚜기의 마지막 대규모 발생은 1873년부터 1877년 사이에 일어났다. 이 기간 동안 메뚜기 떼는 콜로라도주, 캔자스주, 미네소타주, 미주리주, 네브래스카주 등 광범위한 지역에 걸쳐 막대한 피해를 입혔으며, 1874년 한 해에만 농작물 피해액이 2억달러에 달했다. 이는 2018년 소비자 물가 지수 기준으로 환산하면 44억달러가 넘는 금액으로 추정된다. 당시 농부들은 메뚜기 떼를 "마치 크고 하얀 반짝이는 구름 같았다. 그들의 날개가 햇빛을 받아 마치 하얀 증기 구름처럼 보였다"거나 "거대한 눈보라 같았고, 공중은 거대한 크기의 눈송이로 가득 찼다"고 묘사했다.

1875년의 대발생은 특히 '앨버트 대군(Albert's swarm)'으로 불리며, 그 규모는 상상을 초월했다. 한 추정에 따르면, 메뚜기 떼는 510000km2(약 512815.10km2) 면적을 뒤덮었으며, 이는 콜로라도주 면적의 두 배에 달하는 넓이이다. 개체 수는 약 12조 5천억 마리, 총 무게는 2,750만 톤으로 추산되며, 이는 "역사상 가장 큰 동물의 무리"로 기네스 세계 기록에 등재되었다. 다른 연구에서는 3조 5천억 마리로 추정하기도 한다. 기록에 따르면, 메뚜기 떼는 지상 1.6km 상공을 5일 동안 끊임없이 뒤덮으며 지나갔으며, 177km 폭과 2897km 길이에 달하는 거대한 띠를 이루어 이동한 것으로 분석된다.

로키산메뚜기는 주로 밀과 같은 곡물을 선호했지만, 풀과 농작물뿐만 아니라 가죽 제품, 나무, 양의 털까지 닥치는 대로 먹어 치웠다. 심지어 사람들의 등에 있는 옷을 갉아먹거나, 철로를 뒤덮어 기차 운행을 중단시키는 일도 있었다.[10][9] 메뚜기가 먹지 않은 것은 토마토, 피마자, 라즈베리 등 극히 일부 식물에 불과했다.

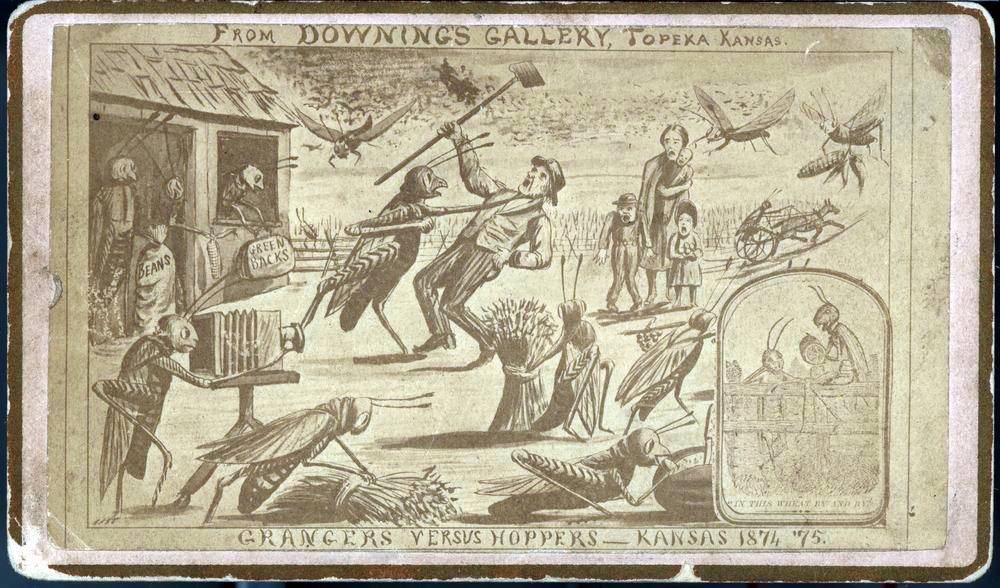

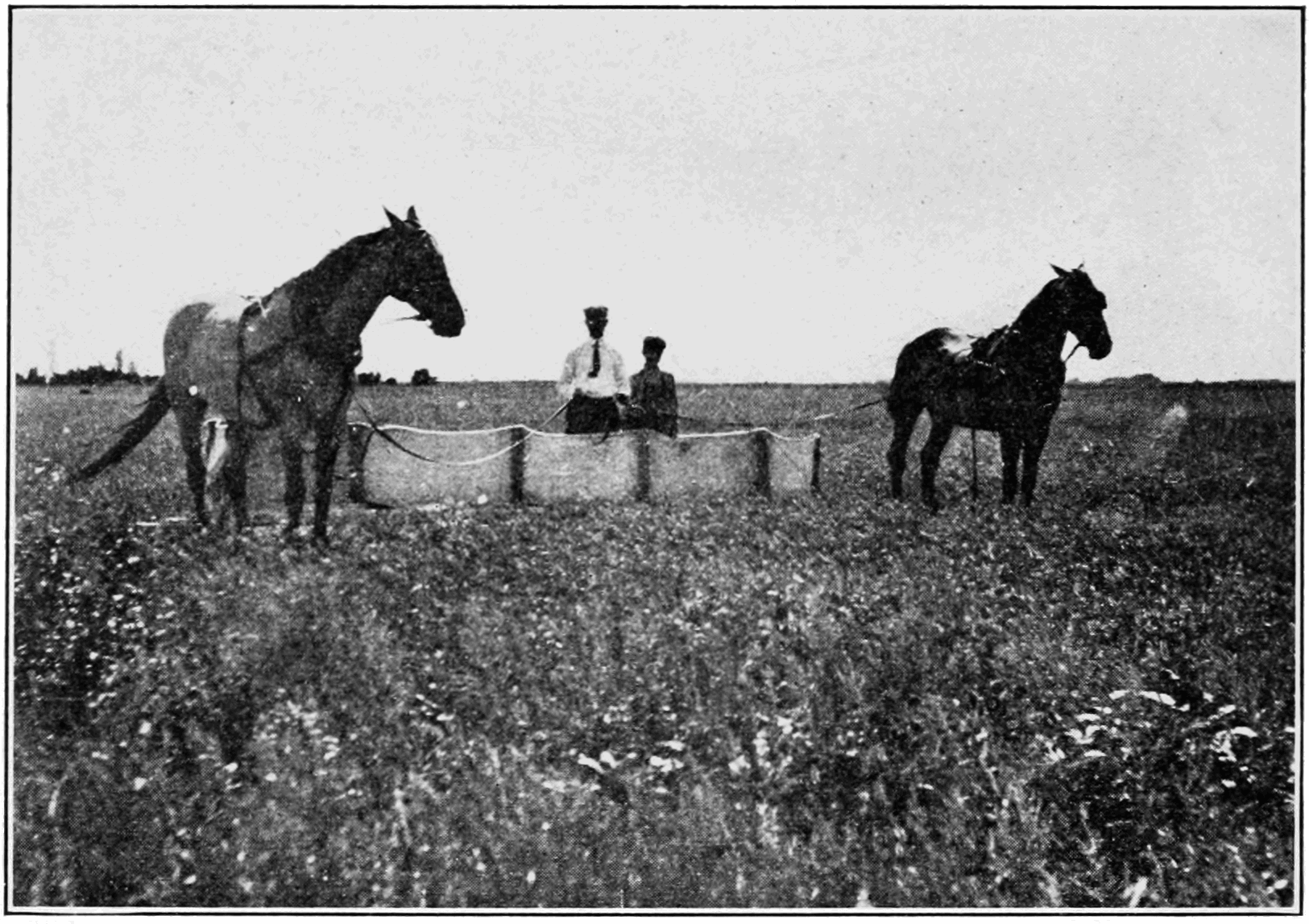

피해가 극심해지자 농부들은 다양한 방법으로 메뚜기 구제에 나섰다. 화약을 터뜨리거나, 불을 지르기 위해 참호를 파기도 했으며, "호퍼도저(hopperdozer)"라는 장비를 사용하기도 했다. 호퍼도저는 말 뒤에 방패 모양의 판을 달아 메뚜기들이 뛰어오르면 독이나 연료가 담긴 통으로 떨어지게 하는 장치였다. 심지어 청소기와 같은 기계로 메뚜기를 빨아들이려는 시도도 있었지만, 이러한 방법들은 거대한 메뚜기 떼 앞에서는 큰 효과를 보지 못했다.

미주리주의 곤충학자 찰스 밸런타인 라일리는 메뚜기를 소금과 후추로 양념하고 버터에 볶아 먹는 요리법을 개발하기도 했다. 이 요리법이 실제로 팔리기도 했지만, "저 끔찍한 생물을 먹느니 차라리 굶어 죽겠다"는 반응도 있었다.

결국 농부들과 주 정부는 보다 강력한 대응책을 마련했다. 1877년 네브래스카주 의회는 16세에서 60세 사이의 모든 남성은 메뚜기 부화 시기에 최소 이틀 동안 의무적으로 구제 작업에 참여해야 하며, 이를 어길 시 10USD의 벌금을 부과하는, 이른바 '풀메뚜기법'을 통과시켰다. 같은 해 미주리주에서는 메뚜기 수집량에 따라 현상금을 지급하는 제도를 시행했다. 3월에는 1부셸(약 35리터)당 1달러, 4월에는 50센트, 5월에는 25센트, 6월에는 10센트를 지급했으며, 다른 대평원 주들도 비슷한 현상금 제도를 도입했다. 라일리의 노력 등에 힘입어 미국 연방 정부는 1877년 로키산메뚜기 연구를 주목적으로 하는 미국 곤충학 위원회(United States Entomological Commission)를 미국 내무부 산하에 설립하기도 했다.

1880년대에 이르러 농부들은 메뚜기 피해로부터 어느 정도 회복하여 오하이오주의 홍수 피해자들에게 옥수수를 가득 실은 화물 열차를 보낼 수 있을 정도가 되었다. 또한 농부들은 메뚜기가 이동하기 전인 초여름에 수확할 수 있는 겨울 밀과 같은 새로운 작물을 재배하기 시작했다. 이러한 농업 방식의 변화는 메뚜기로 인한 위협을 효과적으로 줄이는 데 기여했으며, 결과적으로 로키산메뚜기의 멸종에도 영향을 미친 것으로 평가된다.

4. 2. 대응

로키산메뚜기 떼가 심각한 피해를 주자 농부들은 다양한 방법으로 이에 맞서 싸우려 했다. 화약이나 불을 이용해 메뚜기 떼를 태우기도 했으며, 때로는 참호를 파서 더 많은 메뚜기를 불태우기도 했다. 말 뒤에 방패 같은 판을 달아 메뚜기들이 뛰어오르면 독성 액체나 연료가 담긴 통으로 떨어지게 하는 '호퍼도저'(hopperdozer)라는 장치나 청소기와 유사한 기계로 메뚜기를 빨아들이는 방법도 사용되었다. 그러나 이러한 방법들은 결국 거대한 메뚜기 떼를 막는 데에는 역부족이었다.미주리주의 곤충학자 찰스 밸런타인 라일리는 소금과 후추로 양념하고 버터에 구운 메뚜기 요리법을 개발하기도 했다. 이 요리법이 알려지기도 했지만, 일부 사람들은 "그 끔찍한 생물을 먹느니 차라리 굶어 죽겠다"는 반응을 보이기도 했다.

메뚜기 떼의 파괴가 계속되자, 농부들과 주 정부는 보다 강력한 대응책을 마련했다. 1877년 네브래스카주에서는 16세에서 60세 사이의 모든 남성에게 부화 시기에 메뚜기를 제거하는 작업에 최소 이틀 동안 의무적으로 참여하도록 하는 법을 만들었으며, 이를 어길 시 10USD의 벌금을 부과했다. 같은 해 미주리주에서는 메뚜기를 잡아오면 현상금을 지급하는 제도를 시행했는데, 3월에는 1부셸(약 35L)당 1USD, 4월에는 0.5달러, 5월에는 0.25USD, 6월에는 0.1달러를 지급했다. 다른 대평원 지역의 주들도 비슷한 현상금 제도를 도입했다. 라일리의 노력 등에 힘입어 1877년 미국 연방 정부는 로키산메뚜기 연구를 주목적으로 하는 미국 곤충학 위원회(United States Entomological Commission)를 미국 내무부 산하에 설립하기도 했다.

1880년대에 이르러 농부들은 메뚜기 피해로부터 어느 정도 회복하여, 오하이오주의 홍수 피해자들에게 옥수수를 가득 실은 화물 열차를 보낼 정도가 되었다. 또한, 농부들은 메뚜기가 이동하기 전인 초여름에 수확할 수 있는 겨울 밀과 같이 피해에 강한 작물로 재배 방식을 바꾸기 시작했다. 이러한 새로운 농업 관행은 메뚜기로 인한 위협을 효과적으로 줄이는 데 기여했으며, 결과적으로 로키산메뚜기 종의 멸종에도 상당한 영향을 미쳤다.

정착민들의 농업 활동 역시 로키산메뚜기의 멸종에 영향을 미쳤다는 가설이 있다. 로키산맥 인근 강가의 모래 토양은 메뚜기의 주요 산란지였는데, 정착민들이 이 지역을 쟁기질하고 관개 시설을 만들며 소와 같은 가축을 방목하면서 메뚜기 알들이 대량으로 파괴되었다는 것이다. 당시 기록에 따르면 농부들이 쟁기질, 써레질, 홍수 등을 통해 평방 인치(6.45cm2) 당 150개 이상의 알집을 파괴하기도 했다고 한다. 로키산메뚜기의 영구적인 번식지는 3mi2에서 3000mi2 사이의 제한된 지역이었을 것으로 추정되는데, 이 지역이 바로 정착민들이 농경지와 목초지로 개간한 지역과 일치했다.

4. 3. 미국 곤충학 위원회

로키산메뚜기로 인한 막대한 피해에 대응하기 위한 찰스 밸런타인 라일리의 노력에 힘입어, 연방 의회 하원은 1877년 로키산메뚜기 연구를 주목적으로 하는 United States Entomological Commission|미국 곤충학 위원회eng를 미국 내무부 산하 정부 기관으로 공식 설립했다. 이 위원회는 설립 후 5년 동안 포괄적인 연차 보고서를 작성했다. 초대 의장에는 라일리가 취임했으며, 사이러스 토마스(Cyrus Thomas), 알페우스 스프링 팩커드(Alpheus Spring Packard), 존 헨리 콤스톡(John Henry Comstock) 등 저명한 학자들이 위원으로 참여했다.5. 멸종

로키산메뚜기는 한때 북아메리카 서부를 뒤덮었던 메뚜기 종이었으나, 현재는 멸종했다. 19세기 말까지 엄청난 수를 자랑했으며, 1875년에는 앨버트 대군(Albert's swarmeng)이라 불리는 기록적인 메뚜기 떼가 관측되기도 했다. 이 메뚜기 떼는 약 510000km2 넓이에 무게는 2750만ton, 개체 수는 약 12조 5천억 마리에 달하는 것으로 추정되어, 역사상 가장 큰 동물 집단 중 하나로 기록되었다.

그러나 이렇게 번성했던 로키산메뚜기는 불과 30년도 채 되지 않아 급격히 사라졌다. 마지막으로 살아있는 표본이 목격된 것은 1902년 캐나다 남부였다. 당시에는 이처럼 흔했던 생물이 멸종하리라고 예상하지 못했기 때문에 연구를 위한 표본은 거의 수집되지 못했다. 이후 와이오밍주 나이프 포인트 빙하나 몬태나주 글라스호퍼 빙하 등에서 얼어붙은 메뚜기 유해가 발견되기도 했다.

로키산메뚜기가 농작물에 막대한 피해를 주었던 역사적 사실은 미네소타주 콜드 스프링의 그라스호퍼 채플 설립 배경이나, 로라 잉걸스 와일더의 1937년 소설 《플럼 강둑에서》, 올레 에르바르트 뢰르바그의 소설 《''땅의 거인들''》 등 문학 작품에도 기록으로 남아있다.

로키산메뚜기의 갑작스러운 멸종 원인과 그 과정에 대한 자세한 내용은 여러 가설과 함께 연구되었으며, 2004년 DNA 분석을 통해 별개의 종임이 확인되었다. 마침내 2014년 국제자연보전연맹(IUCN)은 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')를 공식적으로 멸종된 종으로 선언했다.

5. 1. 멸종 원인

로키산메뚜기는 19세기 후반 북미 서부 농업에 막대한 피해를 입혔다. 1743년부터 메인주와 버몬트주 등 동부에서도 피해 기록이 있었으나, 19세기 서부 개척이 진행되면서 메뚜기 서식지와 농경지가 겹치자 문제는 더욱 심각해졌다. 1828년부터 1874년까지 미네소타주, 네브래스카주 등 서부 전역에서 반복적으로 대규모 발생이 보고되었다.특히 1873년부터 1877년까지 이어진 마지막 대규모 발생 시기에는 콜로라도주, 캔자스주, 미네소타주, 미주리주, 네브래스카주 등 광범위한 지역에서 당시 금액으로 2억 달러(2018년 기준 44억달러 이상 추정)에 달하는 농작물 피해가 발생했다. 메뚜기 떼는 밀과 같은 곡물뿐 아니라 가죽, 나무, 양털 등 거의 모든 것을 먹어치웠고[10][9], 심지어 철로를 뒤덮어 기차 운행을 방해하기도 했다.[10][9] 한 농부는 메뚜기 떼를 "거대한 흰 구름 같았고, 햇빛을 가렸다"고 묘사했다.

이러한 막대한 피해에 맞서 농부들은 다양한 방법으로 메뚜기 구제를 시도했다. 화약이나 불을 이용해 태우거나(때로는 참호를 파서 소각), "호퍼도저"(hopperdozer)라는 장치를 말 뒤에 끌어 메뚜기를 독극물이나 기름이 담긴 통에 쓸어 담기도 했다. 심지어 청소기와 유사한 장치까지 동원되었으나, 압도적인 메뚜기 떼 앞에서는 큰 효과를 거두기 어려웠다. 미주리주 곤충학자 찰스 밸런타인 라일리는 메뚜기를 소금과 후추로 양념해 버터에 볶는 요리법을 제안하기도 했으나, "저 끔찍한 생물을 먹느니 차라리 굶겠다"는 반응도 있었다.

결국 주 정부 차원에서 강력한 대응에 나섰다. 1877년 네브래스카주는 16세에서 60세 사이의 주민에게 메뚜기 구제 작업을 의무화하고 위반 시 10달러의 벌금을 부과하는 이른바 "풀메뚜기법"을 제정했으며, 같은 해 미주리주는 메뚜기 수거량에 따라 현상금을 지급하는 제도를 시행했다 (1부셸(약 35리터)당 3월에는 1달러, 4월 50센트, 5월 25센트, 6월 10센트). 다른 대평원 주들도 유사한 제도를 도입했다. 연방 정부 차원에서도 1877년 미국 곤충학 위원회가 설립되어 로키산메뚜기 연구 및 대책 마련에 나섰다.

농업 방식의 변화도 중요한 역할을 했다. 농부들은 로키산메뚜기가 이동하는 시기보다 이른 초여름에 수확할 수 있는 겨울 밀과 같이 회복력이 좋은 작물로 전환하여 피해를 줄여나갔다. 이러한 새로운 농업 관행은 메뚜기로 인한 위협을 효과적으로 감소시켰고, 결과적으로 종의 쇠퇴에 기여했다.

로키산메뚜기 멸종의 가장 유력한 원인으로는 영구적인 번식지 파괴가 꼽힌다. 이 메뚜기는 평상시에는 로키산맥 내의 특정 강 계곡 주변 모래 토양 지역(3mi2에서 3000mi2 정도의 제한된 면적)에서 서식하며 알을 낳았던 것으로 추정된다.[11] 그런데 19세기 후반 서부 개척 과정에서 정착민들이 이 지역으로 유입되면서 농경지를 개간하고(쟁기질, 써레질, 관개) 소와 같은 가축을 방목하기 시작했다. 이 과정에서 땅속에 있던 메뚜기 알들이 대량으로 파괴되었을 가능성이 크다. 당시 기록에 따르면 농부들이 경작 과정에서 평방 인치당 150개 이상의 알집을 파괴했다는 보고도 있다. 즉, 메뚜기의 핵심 번식지가 인간의 활동으로 인해 결정적으로 훼손되면서 개체군 유지 능력을 상실하고 멸종에 이르게 되었다는 설명이다. 이는 서부 개척 과정에서 환경 파괴가 생물종에 미친 영향을 보여주는 사례로 평가받는다.

한때 로키산메뚜기가 멸종한 것이 아니라, 다른 메뚜기 종이 특정 조건에서 상변이(phase change)를 일으켜 나타나는 형태(메뚜기는 주변 밀도에 따라 모습과 행동이 변하는 상변이를 일으킴)일 뿐이라는 가설도 제기되었다. 그러나 2004년 DNA 분석 연구를 통해 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')는 현존하는 다른 메뚜기 종과는 유전적으로 구별되는 독립된 종임이 최종 확인되었다. 결국 2014년 국제자연보전연맹(IUCN)은 로키산메뚜기를 공식적으로 멸종된 종으로 선언했다.

5. 2. 멸종 확인

로키산메뚜기의 마지막 생존 개체는 1902년 캐나다 남부에서 목격된 것으로 기록되었다. 이후 수십 년간 발견되지 않아 멸종된 것으로 여겨졌다.멸종의 주요 원인으로는 유럽계 정착민의 서부 개척과 농업 방식의 변화가 지목된다. 정착민들이 로키산맥 인근 강변의 모래 토양(메뚜기의 주요 번식지)을 쟁기질하고 관개 시설을 설치하며, 소와 같은 가축을 방목함에 따라 땅속에 있던 메뚜기 알들이 대량으로 파괴되었을 가능성이 크다. 실제로 당시 기록에 따르면 농부들은 쟁기질, 써레질, 홍수 등을 통해 평방 인치당 150개 이상의 알집을 파괴했다고 한다. 또한, 농부들이 메뚜기 피해를 줄이기 위해 메뚜기가 이동하기 전인 초여름에 수확할 수 있는 겨울밀과 같은 새로운 작물을 도입한 것도 메뚜기의 생존에 불리하게 작용했다. 로키산메뚜기는 특정 번식지(로키산맥 강변의 3mi2에서 3000mi2 사이로 추정되는 모래 토양)에 의존하여 살았는데, 이 지역이 농경지와 목초지로 개발되면서 서식지 자체가 사라진 것이 결정적인 멸종 원인으로 분석된다.

한때 로키산메뚜기가 완전히 멸종한 것이 아니라, 개체 수가 줄어들어 눈에 띄지 않는 '고립 단계'로 돌아갔다가 특정 조건에서 다시 대규모로 발생할 수 있다는 가설도 제기되었다. 메뚜기는 특정 환경 조건에서 개체 밀도가 높아지면 집단 행동을 하는 상변이(phase polyphenism) 현상을 보이는 곤충이기 때문이다. 그러나 여러 실험에도 불구하고 다른 메뚜기 종을 고밀도 환경에서 사육하여 로키산메뚜기와 같은 형태로 변화시키는 데는 실패했다. 이후 2004년 미토콘드리아 DNA 분석 연구를 통해 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')가 현존하는 다른 메뚜기 종과는 유전적으로 구별되는 별개의 종임이 확인되면서, 이 종이 완전히 멸종했다는 사실이 과학적으로 뒷받침되었다.

2014년 국제자연보전연맹(IUCN)은 로키산메뚜기(''Melanoplus spretus'')를 공식적으로 멸종된 종으로 선언했다. 한편, 로키산메뚜기의 멸종은 이들을 주요 먹이 중 하나로 삼았던 에스키모도요의 개체 수 감소에도 영향을 미쳤을 수 있다는 주장이 제기된다. 에스키모도요는 이미 과도한 사냥과 서식지 파괴로 인해 심각한 멸종 위기에 처해 있었다.[12][13]

6. 문화

로키산메뚜기는 19세기 북미 대륙, 특히 미국 서부와 캐나다 일부 지역에 막대한 피해를 입혔으며, 이는 당시 사람들의 삶과 문화에 깊은 영향을 미쳤다. 이러한 경험은 기독교 신앙에 기반한 종교적 건축물 건립[14][15][16][18], 로라 잉걸스 와일더나 올레 에드바르트 롤바그의 소설과 같은 문학 작품 창작, 그리고 현대에 이르러서는 오페라 ''Locust: The Opera'' 제작[20][21] 등으로 이어져 오늘날까지 그 흔적을 남기고 있다. 당시 농민들이 겪었던 고통과 절박함, 그리고 이를 극복하려 했던 노력은 다양한 문화적 형태로 기록되고 기억되고 있다.

6. 1. 문학 작품

1870년대 로키산메뚜기 떼가 초래한 황폐함은 여러 문학 및 예술 작품에서 묘사되었다.로라 잉걸스 와일더의 1937년 소설 ''플럼 크리크의 둑에서''는 이러한 재앙을 다룬 대표적인 작품이다. 이 소설은 작가가 미네소타주 서부에서 살았던 1874년과 1875년 여름, 메뚜기 떼가 가족의 밀 농작물을 파괴했던 실제 경험을 바탕으로 하고 있다. 소설 속에서는 당시의 절망적인 상황이 생생하게 그려진다.

: (가역) 구름이 해를 덮었다. 그러나 그 구름은 지금까지 보았던 것과는 달랐다. 마치 눈 결정처럼 얇고 반짝였다. 흔들리는 결정 틈새로 빛이 새어 나왔다.

: 바람은 없었다. 풀이 흔들리지도 않고, 열기는 가득했다. 그러나 구름의 가장자리가 하늘에 보였나 싶더니, 바람보다 빠른 속도로 구름이 가로질렀다. 잭의 목에는 털이 덮여 있었다. 돌연 그 구름을 향해 잭은 우우 하고 으르렁거리듯, 컹컹 울며 겁먹은 소리를 냈다.

: 쿵! 로라의 머리에 뭔가가 부딪혀 땅에 떨어졌다. 거기에는 지금까지 본 적 없는 큰 메뚜기가 있었다.

: 그래, 그 구름은 우박을 내리는 듯한 메뚜기 떼였던 것이다…….

또한, 노르웨이계 미국인 작가 올레 에드바르트 롤바그는 소설 ''대지의 거인''에서 자신과 아내 가족의 실제 경험을 바탕으로 로키산메뚜기로 인한 재앙을 묘사했다.

2018년에는 로키산 메뚜기에 관한 실내 오페라 ''Locust: The Opera''가 미국 와이오밍에서 초연되었다. 오페라의 대본은 교수이자 작가인 제프리 록우드(Jeffrey Lockwood)가 썼으며, 그의 저서 ''Locust: the Devastating Rise and Mysterious Disappearance of the Insect that Shaped the American Frontier''를 각색한 것이다.[20][21]

6. 2. 종교

미네소타주 콜드 스프링에 위치한 성모 승천 예배당은 1877년 독일계 미국인 가톨릭 개척 농부들이 세운 기독교 순례 성지(Wallfahrtsort|발파르츠오르트deu)[14] (Gnadenkapelle|그나덴카펠레deu)[15][16]이다. 이는 1850년대와 1870년대에 겪었던 극심한 메뚜기 재앙으로부터 농작물을 보호해달라는 간절한 염원을 담아 건립되었다. 남부 독일에서 폭풍과 해충으로부터 농부들을 지키는 수호성인 중 한 명으로 알려진 퓌센의 성 마그누스의 축일인 9월 6일은 이 지역에서 "메뚜기의 날"로 기념되기도 했다.[17]

인근 미네소타주 세인트 오거스타에도 1877년 비슷한 이유로 순례 예배당이 세워졌는데, 이 예배당은 성 보니파스에게 헌정되었다.[18] 앵글로색슨 출신의 베네딕토회 선교사이자 주교, 순교자였던 성 보니파스는 게르만족의 기독교화에 기여했으며, 오늘날까지 "독일인의 사도"이자 독일어권과 독일계 디아스포라의 수호 성인으로 존경받는다. 그의 축일인 6월 5일에는 순례하는 지역 전통이 이어지고 있다.[19]

1870년대 로키산 메뚜기가 초래한 황폐함은 문학 작품에도 기록되었다. 로라 잉걸스 와일더는 1937년 소설 ''자두나무 둑에서''에서 당시의 참상을 묘사했는데, 이는 1874년과 1875년 여름, 메뚜기 떼가 그녀 가족의 밀 농사를 망쳤던 미네소타주 서부에서의 실제 경험을 바탕으로 한다. 올레 에드바르트 롤바그 역시 그의 소설 ''대지의 거인''에서 메뚜기로 인한 피해를 생생하게 그렸으며, 이는 작가 자신과 아내 가족의 경험을 일부 반영한 것이다.

2018년에는 로키산 메뚜기를 주제로 한 실내 오페라 ''Locust: The Opera''가 미국 와이오밍에서 초연되었다. 이 오페라의 대본은 교수이자 작가인 제프리 록우드가 자신의 저서 ''Locust: the Devastating Rise and Mysterious Disappearance of the Insect that Shaped the American Frontier''를 바탕으로 직접 썼다.[20][21]

6. 3. 오페라

2018년, 로키산메뚜기에 관한 실내 오페라 ''Locust: The Opera''가 미국 와이오밍에서 초연되었다. 오페라의 대본은 교수이자 작가인 제프리 록우드가 작성했으며, 그의 저서 ''Locust: the Devastating Rise and Mysterious Disappearance of the Insect that Shaped the American Frontier''를 각색한 것이다.[20][21]참조

[1]

웹사이트

NatureServe Explorer 2.0

https://explorer.nat[...]

2022-11-05

[2]

간행물

Canada's History

2015-10

[3]

논문

Grasshoppers and Locusts

https://books.google[...]

1866-10

[4]

논문

On the Orthoptera collected by Elliott Coues, U.S.A., in Dakota and Montana, during 1873-74

https://www.biodiver[...]

1878

[5]

논문

Remarks on Caloptenus and Melanoplus, with a notice of the species found in New England

https://biodiversity[...]

[6]

논문

Remarks on Calliptenus and Melanoplus, with a notice of the species found in New England

https://www.biodiver[...]

1878

[7]

서적

Entomological Notes

https://biodiversity[...]

1878

[8]

논문

Revision of the orthopteran group Melanoplii (Acridiidae), with special reference to North American forms

https://zenodo.org/r[...]

1898

[9]

논문

A Solution for the Sudden and Unexplained Extinction of the Rocky Mountain Grasshopper (Orthoptera: Acrididae)

[10]

서적

First Annual Report of the United States Entomological Commission for the year 1877 relating to the Rocky Mountain Locust

https://www.biodiver[...]

[11]

논문

On the Orthoptera collected by Dr. Elliott Coues, U.S.A., in Dakota and Montana, during 1973–74

https://www.biodiver[...]

Department of the Interior

1878

[12]

서적

Eskimo Curlew: a vanishing species?

Saskatchewan Natural History Society

[13]

웹사이트

Threatened and Endangered Species. Eskimo Curlew

http://alaska.fws.go[...]

US Fish and Wildlife Service

[14]

문서

The Story of Mary and the Grasshoppers

Cold Spring, Minnesota

1991

[15]

문서

The Story of Mary and the Grasshoppers

Cold Spring, Minnesota

1991

[16]

논문

The Grasshopper Shrine at Cold Spring, Minnesota: Religion and Market Capitalism among German-American Catholics

http://muse.jhu.edu/[...]

2006-04

[17]

논문

The Grasshopper Shrine at Cold Spring, Minnesota: Religion and Market Capitalism among German-American Catholics

https://www.jstor.or[...]

2006

[18]

문서

A Dwelling Place for God: The History of St. Mary, Help of Christians Parish, St. Augusta, Minnesota

North Star Press, St. Cloud, Minnesota

2005

[19]

문서

The Story of Mary and the Grasshoppers

Cold Spring, Minnesota

1991

[20]

웹사이트

You Heard That Right. An Opera About Locusts

https://www.wyomingp[...]

2018-09-14

[21]

Youtube

Locust - The Opera

https://www.youtube.[...]

2022-12-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com