물방개

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

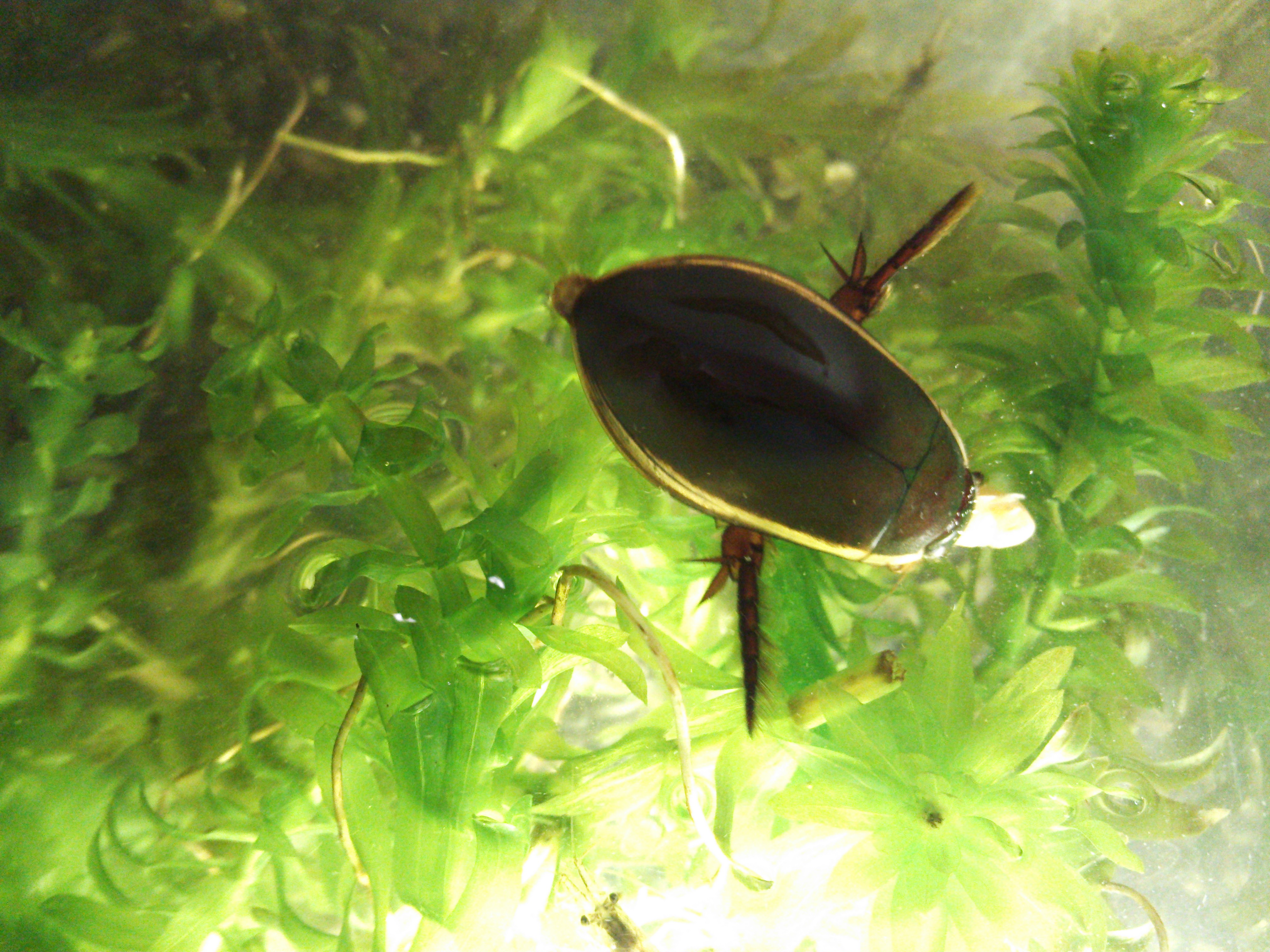

물방개는 물방개과에 속하는 곤충으로, 일본에서 '겐고로'라고 불리며, 다양한 어원 설이 존재한다. 물방개는 용슬, 손태랑벌레 등의 이명을 가지며, 과거 식용으로 사용되기도 했다. 일본, 한국, 중국 등지에 분포하며, 멸종 위기에 처해 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정되었다. 과거에는 식용, 약용, 애완동물로 이용되었지만, 현재는 서식지 파괴, 농약 사용, 외래종의 침입 등으로 개체 수가 감소하여 보호가 필요한 상황이다.

더 읽어볼만한 페이지

| 물방개 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 속 | 겐고로속 |

| 종 | Cybister chinensis |

| 학명 | Cybister chinensis Motschulsky, 1854 |

| 이명 | Cybister japonicus Sharp, 1873 |

| 몸길이 | 3.3-4.2 cm |

| 멸종 위기 등급 | 멸종 위기 II급 |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 절지동물문 |

| 강 | 곤충강 |

| 목 | 딱정벌레목 |

| 아목 | 오사무시 아목(식육아목) |

| 상과 | 오사무시상과 |

| 과 | 겐고로과 |

| 아과 | 겐고로아과 |

| 족 | 겐고로족 |

| 속 | 겐고로속 |

| 종 | 겐고로 |

| 문화어 | 기름도치 |

| 영어 | Diving beetle |

2. 명칭

물방개는 한자로 '源五郎'(겐고로)라고 표기한다. 쓰즈키, 타니와키, 이노타는 "한자로 '源五郎(겐고로)'라고 쓰는 인명과 같은 일본식 이름이 매우 친근한 인상을 주고 있으며, '다른 수생 곤충의 이름을 몰라도 "겐고로"의 이름은 알고 있다'는 사람도 많다"라고 언급했다[9]. 미키 타쿠 역시 자신의 저서에서 "이 벌레를 예전에 사랑했던 사람들의 친애감이 '源五郎(겐고로)'라는 이름에 남아있다"라고 표현했다.

2. 1. 어원

물방개는 한자로 '源五郎'(겐고로)라고 표기하는데, 그 어원에 대해서는 다음과 같은 설이 있다.[9]- 에도 시대 후기인 1834년(덴포 5년)에 오이시 센인이 기록한 어원 해설서 『언원제(言元梯)』에 따르면[8], 물방개의 명칭 '겐고로'는 '현갑(玄甲)' 혹은 그 음독인 '겐가하라'가 어원이라고 한다.[9] 겐고로의 모습과 소동물을 포식하는 생태가 '현갑'에 비유된 것으로 생각된다.[9]

- 마스이 기킨텐은 '뎅구리카에로'(빙글빙글 돌다)가 '겐고로'의 어원이라고 추측하고 있다.[10]

- '어원은 불명'이라는 설도 있다.[11] 이 설에 따르면 "'源五郎(겐고로)'라고 칭하는 생물명에는 '源五郎狐'(겐고로 여우), '源五郎鮒'(겐고로 붕어)가 있으며, 전자는 '털 검은 여우(毛黒狐)'의 변음이라는 설이 있고, 후자는 '대언해(言海)'에서 인명 유래설·'여름 무렵(夏頃)'의 연장이라는 설이 소개되어 있지만, 어느 쪽도 확실한 어원은 알 수 없다"라고 해설하고 있다.[11]

물방개의 일본식 이름은 '겐고로'이지만, '겐고로'라는 명칭은 물방개뿐만 아니라 겐고로류(겐고로과)의 총칭으로도 사용된다.[12] 그래서 흔한 종이었던 물방개를 가리킬 때는 겐고로류 전체와 구별하기 위해 '나미겐고로(나비겐고로)', '오오겐고로(큰겐고로)', '혼겐고로(본겐고로)', '타다겐고로(단지겐고로)'라고 불렀다.

2. 2. 이명

물방개는 '''용슬'''(竜蝨, 류시)이라는 이명이 있으며[12], 일부 지역에서는 뱀잠자리의 유충과 마찬가지로 본 종의 유충을 '''손태랑벌레'''(孫太郎虫, 마고타로무시)라고 부르기도 한다.[13] 이 외에도 과거 식용으로 사용했던 나가노현에서는 물방개붙이와 함께 '''토우쿠로'''(トウクロウ)로, 아키타현에서는 '''히라츠카'''(ヒラツカ)라는 지방명으로 불렸다. 니가타현의 방언에서는 성충을 물방개붙이와 함께 "가메", "가메무시", "가마", "왓파무시" 등으로, 유충을 "키이키무시"라고 불렀다.[4]유충은 흉폭하여 영어로 ''Water Tiger'' (수중 호랑이) 및 ''Water Devil'' (수중 악마)라고 불리며, 일본에서도 흉폭성과 체구가 지네를 연상시킨다는 이유로 "밭의 지네", "물 지네" 등의 이명으로 불린다.

3. 분포

일본 국내에서는 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈, 쓰시마섬에 분포한다.[14] 1977년 나가사키현 카미아가타정에서 채집된 표본을 바탕으로 2023년에 쓰시마섬 분포 기록이 보고되었다.[14]

일본 국외에서는 한반도(대한민국, 조선민주주의인민공화국), 중화인민공화국(중국), 타이완, 러시아 연방(시베리아 남부)에 분포한다. 규슈 남부에서는 작은물방개가 우점하고 있으며, 좁쌀물방개, 애물방개, 작은물방개가 서식하는 난세이 제도에는 분포하지 않는다. 원래는 아열대에서 온대로 분포를 확대한 남방계 종류로, 물방개속 중에서 가장 북방까지 분포하고 있다.

수직 분포 범위도 넓으며, 본래 평야부 - 산간부에 걸쳐 서식하지만, 평야부에서는 거의 멸종되었다.

4. 특징

물방개 어른벌레는 씹는 턱을 가지고 있지만, 애벌레는 수서노린재 종류들과 비슷하게 체액을 빨아먹는다.[1] 3령 유충은 몸길이가 9cm-10cm이며, 송사리, 올챙이, 장구벌레 등의 수서곤충을 먹는다.[1] 성충의 천적으로는 두꺼비 등이 있다.

4. 1. 성충

성충의 몸은 전체 길이 34 - 42mm의 비교적 납작한 난형으로, 몸의 선이 거의 단차 없이 연결되어 물의 저항을 최대한 억제한 유선형을 하고 있다.[35] 등면에서 본 체색은 녹색 또는 암갈색이며, 딱지날개에는 3개의 점각열(점선)이 있고[12], 빛의 각도에 따라 녹색으로 빛난다. 몸 가장자리(머리 방패·이마 양쪽·윗입술·앞가슴 등면 및 딱지날개 측연부)는 황색 - 담황갈색이며, 이마 양쪽의 황색부 안쪽에는 얕은 함몰이 있고, 촉각·구지(입틀)는 황갈색이다.다리는 황갈색 - 적갈색(넓적다리마디·정강이마디·부절은 약간 어두운 색)이며, 앞다리와 가운데다리는 강대한 뒷다리에 비해 작지만 앞다리에 2개의 발톱(수컷은 추가로 흡반)을 가지고 있어[39][40], 이 날카로운 발톱을 이용하여 먹이를 잡는다. 뒷다리는 노와 같은 모양으로, 그 양쪽에 헤엄털이 나 있으며, 굵고 짧아 헤엄치기에 적합한 형태를 하고 있다. 복면은 황색 - 황갈색으로 광택이 강하지만 앞가슴 복판 돌기·뒷가슴 내방·뒤밑마디 내방은 흑색이며, 수컷의 교미기 중앙 조각 선단부는 단순하고 갑자기 가늘어진다.

4. 1. 1. 암수 구별

수컷은 앞다리에 빨판이 있고, 암컷은 앞다리에 빨판이 없다.암수 간의 주요 차이점은 "등의 주름 및 홈 유무"와 "앞다리의 흡반 유무"로 구분할 수 있다.

- 수컷 - 성충의 등면(앞가슴등판·딱지날개)은 점각열 외에 앞가슴등의 앞 가장자리에 점각이 있지만, 그 점을 제외하면 등면은 전체적으로 매끄럽고 암컷보다 강한 광택을 띤다. 앞다리 발목 마디는 제1-3마디가 타원형으로 크게 부풀어 원반 모양을 이루고 있으며[6], 교미 시에는 그 뒷면에 있는 흡반으로 암컷의 등에 흡착한다.[16]

- 암컷 - 성충의 등면(앞가슴등판 및 날개 끝 부분을 제외한 딱지날개)에는 전반적으로 미세한 홈[12]·주름이 다수 있으며[6], 광택은 수컷보다 약하다. 수컷과 달리 앞다리는 부풀어 있지 않고 가늘고 길다.[6]

물방개류의 암컷에는 주름과 굴곡이 있는 종이 많은데, 이는 암컷이 교미 중에 익사할 위험이 높기 때문으로 생각된다.

4. 1. 2. 다른 종과의 구별

물방개는 수컷과 암컷의 생김새 차이로 구별할 수 있다. 수컷은 앞다리에 빨판이 있어 암컷과 교미할 때 암컷의 등에 붙을 수 있다. 반면 암컷은 앞다리에 빨판이 없고, 등면에 미세한 홈과 주름이 많아 수컷보다 광택이 덜하다.물방개와 비슷하게 생긴 다른 물방개 종류로는 애물물방개, 꼬마물방개, 테두리물방개, 작은테두리물방개가 있다. 이들은 테두리 무늬나 몸 색깔 등으로 구별할 수 있다. 물방개는 테두리가 어깨 부분을 제외하고는 측면에 닿지 않고 날개 끝으로 갈수록 가늘어지며, 날개 끝 부분에 불분명한 구름 모양 무늬가 있다.

| 구분 | 물방개 | 애물물방개 | 테두리물방개 | 작은테두리물방개 | 꼬마물방개 |

|---|---|---|---|---|---|

| 테두리 | 어깨 부분을 제외하고 측면에 닿지 않음, 날개 끝으로 갈수록 가늘어짐, 날개 끝에 불분명한 구름 모양 무늬 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

| 복면 색깔 | 노란색 - 황갈색 | 흑색 | 암적갈색 | 전반부 황갈색, 후반부 흑갈색 | 적갈색 |

또한, 물방개붙이속은 수컷의 앞다리와 가운데 다리 발목마디가 부풀어 흡반을 가지지만, 물방개속은 그렇지 않다는 차이점이 있다.

4. 2. 유충

물방개 어른벌레는 씹는 턱을 가지고 있지만, 애벌레는 수서노린재 종류들과 비슷하게 체액을 흡즙한다. 3령 단계의 유충은 몸길이가 9~10cm이며, 송사리, 올챙이, 장구벌레 등의 수서곤충을 먹이로 삼는다.[1] 유충은 등쪽에서 보면 가늘고 긴 방추형이며, 몸 색깔은 흑색 반점이 흩어져 있는 회갈색-황갈색이다. 3령 유충(종령 유충)의 몸길이는 63.7mm - 77.9mm이다.[2]머리, 앞가슴 및 배 부분의 7, 8마디의 경화된 부분은 황갈색 또는 암갈색을 띤 백색-회백색이며 다리는 황갈색이다.[2] 머리는 사각형에 가까우며, 물방개속 유충의 특징인 "머리 방패 앞쪽 가장자리의 W자형 절개"의 양쪽 끝 융기가 다른 종에 비해 강하다.[2] 머리에는 6쌍의 홑눈, 가늘고 긴 9마디의 더듬이,[2] 낫 모양의 큰턱,[3] 9마디의 작은턱 수염, 4마디의 아래턱 수염을 가지고 있다.[4]

가운뎃가슴-배 부분의 8마디에는 등쪽 중앙부에 흰색 줄무늬를 가지며, 등쪽 양쪽 끝에 검은 띠가 있지만 경화된 부분 이외에는 불분명하며, 측면, 복면은 백색 - 회백색이다.[2] 다리의 발목마디 및 배 부분의 7, 8마디에 헤엄털을 가지고 있다.[4]

알은 폭 약 1mm, 길이 약 13mm의 가늘고 긴 형태이며, 수온 28℃에서 산란 후 약 2주 정도면 부화한다.[5] 유충은 가늘고 긴 몸을 하고 있으며, 부화 직후의 1령 유충은 몸길이 약 2mm이고, 탈피하여 2령 유충(몸길이 약 40mm)으로 변태하고, 다시 한 번 탈피하여 3령 유충(종령 유충・몸길이 약 60mm)으로 변태한다.[6] 종령 유충(3령 유충)은 성충 몸길이의 거의 2배(상륙 직전에는 몸통 지름 약 10mm・몸길이 약 80mm)까지 성장한다.[5][6]

유충 기간은 부화부터 상륙까지 약 40일이지만, 수온이 낮거나 먹이가 부족하면 길어질 수 있다. 유충 기간 중에 서식하는 논 등의 물이 마르면 건조사한다.[6] 유충은 23 - 28℃가 최적 수온이며, 생육 가능 온도 범위는 비교적 넓지만, 수온이 낮으면 발육이 늦어지고, 너무 높으면 수질 악화가 빨라져 사망률도 상승한다.[7]

유충은 성충과 마찬가지로 수면 위에 꼬리 부분의 호흡기(꼬리 끝에 있는 기문)를 수면 위로 내밀어 호흡한다. 수심이 얕은 곳에서는 물 밑에서 꼬리 부분을 내밀어 호흡하지만, 기본적으로는 수중의 물풀에 매달려 호흡한다.[8] 또한 유충은 복부 꼬리에 나 있는 긴 털 묶음을 이용하여 헤엄치지만, 성충과 달리 헤엄치는 것은 그다지 능숙하지 않다.[8][9]

유충 역시 성충과 마찬가지로 육식성이지만, 성충과는 달리 매우 흉폭한 포식자이다.[10] 움직이는 것이라면 무엇이든 머리의 날카로운 큰턱으로 덮쳐 포식할 뿐만 아니라, 동족끼리도 격렬하게 서로 잡아먹는다.[11][12]

유충은 자연 상태의 얕은 수역에서는 식물의 줄기 등에 거꾸로 매달려 눈앞을 지나가는 먹이를 잠복해서 포식한다.[11] 큰턱은 주사바늘 모양으로 되어 있으며, 살아있는 먹이를 날카로운 큰턱으로 물면 먹이를 마비시키는 독과 소화액을 큰턱 안의 관을 통해 동시에 체내에 주입하여[13] 먹이의 체액, 소화되어 액체화된 근육, 내장 등의 조직을 주입에 사용된 큰턱 안의 관을 통해 흡수하여 입구의 털로 고형물을 여과하여 제거하고, 액체화된 조직을 소화관으로 삼킨다.[13] 이를 '''체외 소화'''라고 부른다.[14]

성숙한 3령(종령) 유충은 부화 후 약 40일 정도 지나면 해 질 녘 1~2시간 후에 상륙한다.[6] 야생에서 상륙이 시작되는 시기는 6월 하순 - 7월 초이다.[15] 유충은 흙에 파고 들어가서 성충으로 우화하기까지 약 20일이 걸리지만, 개체 차이 및 온도 등의 조건에 따라 10일 정도 더 걸리는 경우도 있다.[16]

유충은 적당한 장소를 발견하면 굳어진 머리와 가슴을 삽처럼 사용하여 흙 속에 파고 들어가, 구형(직경 40mm 정도)의 용실을 형성한 후[6] 용실 내에서 전용이 된다.[17] 용화는 물가에서 20cm - 30cm 정도 떨어진 흙 속 등, 물가에서 멀지 않은 곳에서 이루어진다.[11] 용실 내에서 약 10일간의 전용기를 거쳐,[17] 땅 속에 파고 들어간 후 약 8일 - 10일 후에 탈피하여 용화한다.[18]

번데기는 번데기화 후 약 10일 - 2주 후에 약 2시간의 탈피로 우화한다.[19] 유충이 흙에 파묻힌 후 우화하기까지 약 20일이 걸린다.[16] 우화 직후의 신성충은 새하얀 색을 띠지만, 우화 완료 후 약 2시간 후에는 엷은 갈색으로 변색되고, 그 후 점차 색이 짙어져 다음날에는 녹색 - 암갈색의 체색이 된다.[20]

우화 직후의 신성충은 아직 몸이 부드럽고, 외적으로부터 몸을 지킬 수 없기 때문에, 몸이 굳을 때까지 잠시 땅 속에 머물며,[20] 우화 후 5일 - 1주일 정도 지나면 용실을 탈출하여 지상으로 기어 나와 활동을 시작한다.[19]

5. 생태

물방개 성충은 수생 곤충 중에서도 특히 유영 능력이 뛰어나다. 유영을 위해 발달한 뒷다리 2개를 보트의 노처럼 동시에 움직여 활발하게 헤엄쳐 다닌다. 그 움직임은 연못 등에서 한 번 도망가면 다시 잡기 어려울 정도로 빠르며, 물가뿐만 아니라 물풀이 적은 연못의 중앙부 등도 일상적인 생활권으로 한다.

성충은 육식성이며, 발톱이 있는 앞다리와 가운데다리로 약해진 작은 물고기, 갑각류, 수생 소동물 등을 잡아 강력한 턱으로 살을 갉아 먹는다.[22] 그러나 장구애비만큼 강력한 무기는 없어서 살아있는 물고기를 잡는 것은 잘하지 못한다. 건강한 어린 붕어, 미꾸라지 등을 습격하여 잡아먹을 힘은 없고, 살아있는 다른 물맴이나 물고기를 적극적으로 공격하는 일은 적다. 건강한 개체끼리 동종 간에 서로 잡아먹는 일도 적다.

죽은 지 얼마 되지 않았거나 약해진 작은 물고기 등의 소동물, 곤충을 먹는 경우가 많지만, 송사리 등 작은 물고기, 실잠자리, 움직임이 둔한 먹이, 수면에 떨어진 곤충 등은 살아 있어도 잡아먹을 수 있다. 성충은 수조에 혈액을 한 방울 떨어뜨리기만 해도 혈액 냄새에 반응하여 먹이를 찾아 헤맬 정도로 강한 후각을 가지며, 수중에서 상처 입은 물고기 등 먹이의 냄새를 감지하면 예리한 후각과 유영력으로 먹이에 접근한다. 한편 먹이를 너무 많이 먹으면 몸이 무거워져서 떠오르지 못하는 경우가 있는데, 이 경우에는 대량의 배설물을 내거나 먹은 것을 토해내서 떠오른다. 인공 사육 시에는 멸치, 뱅어포(모두 간장, 식염 등으로 간을 하지 않은 것)가 적합하며, 열대어용 먹이인 크릴(건조 크릴새우)이나 장구벌레(냉동·건조품), 곤충류(귀뚜라미, 밀웜 등), 지방이 적은 생선 살코기(참치 붉은 살, 오징어 등)도 먹는다. 물방개를 포함한 대형 물맴이류와 소형 물맴이류를 같은 수조에서 사육하면, 소형 물맴이류는 대형 물맴이류에게 잡아먹힌다.

야간에는 활발하게 날아다니며, 수계 사이를 이동하거나 (양의 주광성에 의해) 수은등과 같은 등불에도 날아들지만, 일단 상륙한 후가 아니면 날아오를 수 없다. 많은 수생 곤충은 비행 전에 몸을 말려 체온을 상승시키기 위해 상륙하여 등껍질 말리기를 하는 습성이 있다. 게아재비 외의 수생노린재류는 일상적인 등껍질 말리기를 하지 않아도 되지만, 물맴이류 등 수생 딱정벌레류는 물곰팡이 발생을 막는 등 비행 목적 외에도 일상적으로 등껍질 말리기를 자주 하며, 길 때는 약 2시간 정도에 이른다. 등껍질 말리기는 일광욕, 체온 조절, 살균을 위해서라고 생각되며, 사육 시에는 등껍질 말리기를 할 수 있도록 유목, 고사리 기둥 등으로 발판을 만드는 것이 좋다.

어른벌레는 물고기와 같은 아가미 호흡이 아니라 다른 육상 곤충과 마찬가지로 기문을 통해 공기호흡을 한다. 스쿠버 다이빙처럼 겉날개 아래(복부 등쪽과의 공간)에 공기를 저장하여 잠수한다. 어른벌레의 겉날개 아래에는 비행용 뒷날개가 접혀 수납되어 있으며, 복부의 등쪽(겉날개 아래·꼬리 끝 근처)에 기문이 열려 있다. 어른벌레는 꼬리 끝을 수면 위로 내밀어 겉날개와 복부 등 사이의 공간에 신선한 공기를 저장하여 잠수하고, 수중에서 기문을 통해 저장 공기 중의 산소를 흡수하면서 활동한다. 물방개는 저장 공기 중의 산소 분압(산소 농도)이 내려가고 이산화 탄소 분압이 올라가면 수중에 이산화 탄소가 녹아 나오고 그만큼 산소가 기포의 공기 중으로 들어가기 때문에, 겉날개 아래에 공기를 들여와 잠수하면 거기에 원래 포함되어 있던 양 이상의 산소를 얻어 오래 잠수 활동을 할 수 있다. 산소 소비량, 운동량이 적은 겨울철에는 가스 교환을 위해 수면으로 올라오는 빈도가 감소하는 반면, 수온이 높고 수중 산소 용존량이 적은 여름철에는 빈번하게 수면에서 가스 교환을 한다.

자연 상태에서 성충의 천적은 배스(큰입우럭), 미국가재, 황소개구리, 잉어 등 침략적 외래종 외에도[22], 왜가리, 두루미, 까마귀 등 토종 조류, 메기가 있다. 유충은 도롱뇽, 수생 곤충류 등에 포식되며, 3령 유충은 성충의 천적에 더하여 장구애비, 게아재비가 있지만, 장구애비, 게아재비, 메기는 물방개와 마찬가지로 논에서 자취를 감췄기 때문에, 현재는 배스 등 외래종과 왜가리가 주요 성충의 천적이 되고 있다.

위험을 느끼면 머리와 가슴 사이에서 희뿌연 액체를 분비하는데, 이 액체는 곤충 표본으로 가공해도 코를 찌르는 냄새가 사라지지 않을 정도로 강한 냄새를 가지고 있다. 또한 인간이 이 액체를 핥으면 꽤 쓴맛이 나기 때문에 "천적인 조류에게 습격당해 포식당할 때 도망가는 수단", "근처의 동료에게 위험을 알리는 경계 페로몬과 같은 역할을 하고 있다" 등이라고 고찰되고 있다.

성충으로 월동한다. 성충은 수생 곤충 중에서도 수명이 길어, 사육 하에서는 약 2년 - 3년 살며, 긴 것은 약 6년에 걸쳐 산 기록도 있다.

5. 1. 서식 환경

물방개는 수생식물이 풍부한 정수역 환경을 좋아하며, 다소 수심이 있는 연못, 저수지, 논 및 논 옆의 웅덩이, 휴경지[22], 습지, 흐름이 완만한 용수로 등에서 서식한다. 서식하는 곳은 검정말, 마름, 어리연꽃, 가래, 수련, 택사, 순채[22], 부들 등 수생식물이 많이 자라고, 주변에 수풀이 우거진 곳이다. 특히 청개구리, 도롱뇽이 많이 서식하는 곳에 많다.성충은 주로 저수지처럼 수심이 깊은 곳을 선호하는 반면, 논이나 휴경 논 등 얕은 곳에서는 번식기를 제외하고는 잘 보이지 않는다. 이는 논이나 휴경 논처럼 얕은 곳에는 왜가리, 까마귀 등 천적이 많기 때문에, 이들로부터 몸을 보호하기 위한 것으로 보인다. 한편 유충은 저수지와 휴경 논 모두에서 발견되므로, 수생식물이 많이 우거진 산촌의 연못에서는 성충과 유충 모두 관찰할 수 있다. 갯벌에 인접한 저수지가 있는 곳에서는 번식을 위해 연못과 논을 오가는 성충을 볼 수 있다.

6. 대한민국

2009년 6월 16일에 환경부 대한민국의 멸종위기 및 보호 야생 동·식물 신규지정 후보종으로 등록되었고,[58] 2017년에 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정되었다.[59]

따라서 현재 멸종위기 동물이다.[60]

7. 인간과 물방개의 관계

물방개는 애완동물로 인기가 있지만, 현재는 환경부 허가를 받아야 판매할 수 있다. 옛 선조들은 물방개를 '쌀방개', '참방개'라고 불렀으며[61], 구워 먹거나 물방개 경주를 시키며 놀기도 했다. 물방개는 그늘진 곳으로 모이는 성질이 있어, 이러한 습성을 이용해 두 공간 사이의 빛을 다르게 하여 경주를 유도할 수 있다.

과거 일본에서는 1950년대까지 물방개가 연못과 논에 흔하게 서식하여 평지 및 구릉의 양호한 수변 환경을 나타내는 지표종으로 여겨졌다.[22] 1978년 조사에서는 도치기현, 야마나시현, 나라현 등 8개 현에서 특정 곤충으로 지정되었고, 1980년대까지 초등학교 교과서에도 등장할 정도로 친숙한 곤충이었다.

일본에서는 멸종 위기에 처했지만, 한때는 식용 및 민간 요법에서의 약용으로도 사용되었다. 물방개 유충은 양어장을 휩쓰는 해충으로 여겨지기도 했지만, 모기 유충을 잡아먹는 익충으로서의 측면도 있었다. 하지만 오바의 실험에 따르면 물방개와 같은 대형종 유충은 검정물방개, 애물방개 등 중형종 유충만큼 모기 유충을 포식하지 않는다는 결과가 나왔다.

7. 1. 식용

물방개는 애완동물로 인기가 있지만, 현재는 환경부 허가를 받아야 판매할 수 있다. 옛 선조들은 물방개를 '쌀방개', '참방개'라고 불렀으며, 구워 먹거나 물방개 경주를 시키며 놀기도 했다.[61] 물방개는 그늘진 곳으로 모이는 성질이 있어, 이러한 습성을 이용해 두 공간 사이의 빛을 다르게 하여 경주를 유도할 수 있다.일본 각지에서는 예로부터 물방개류(꼬마물방개, 검정물방개 등)를 식용으로 이용했다. 1919년 미야케 쓰네카타가 정리한 『식용 및 약용 곤충에 관한 조사』에 따르면, 이와테현, 아키타현, 후쿠시마현, 지바현, 야마나시현, 나가노현, 기후현 등에서 물방개의 꼬리 부분을 제거하고 꼬치구이로 간장을 찍어 먹거나, 기름에 볶거나 소금으로 조리하여 먹었다고 기록되어 있다. 물땡땡이도 이와테현, 야마가타현, 나가노현에서 물방개와 마찬가지로 식용으로 이용되었다.

주로 간장 구이가 일반적이었지만, 기름에 볶거나 소금에 절이거나 구워서 된장을 찍어 먹기도 했다. 각 지역별로 먹는 방법은 다음과 같다.

| 지역 | 조리법 및 특징 |

|---|---|

| 나가노현 | |

| 후쿠시마현 | 날개, 다리를 떼어내 기름에 볶아 소금을 뿌려 차와 술안주로 먹음. |

| 아키타현 | 구황 식품으로 먹거나, 요코테시에서 먹었다는 기록.[17] 날개, 다리를 제거하고 꼬치에 꽂아 간장을 찍어 구워 먹는 것이 일반적. 고소하고 맛있다고 함. |

| 야마가타현 | 요네자와에서는 "킨가무시"라고 불리며, 영주나 고관이 아니면 먹을 수 없을 정도로 값비싼 식재료로 취급.[18] |

과거 물방개를 식용으로 하던 지역 사람들은 "딱딱한 앞날개를 제거하고 먹었는데 꽤 써서 먹기 힘들었다"고 한다. 1940년대 나가노현에서는 개, 고양이 사체, 뱀 껍질, 소나 말의 창자를 연못에 담가 물방개를 유인해 잡았고, 아키타현에서는 정어리 머리, 고래 지방을 천으로 싸서 연못에 넣어 잡았다. 현대에는 청색 형광등(라이트 트랩)을 이용해 채집하기도 한다. 물방개는 부패 육식성이므로, 잡은 후 1~2일 동안 깨끗한 물에서 먹이를 주지 않고 사육하여 장내 음식을 배설시킨 후 요리했다.

일본 외에도 중국(광둥성, 광시 좡족 자치구)에서 테두리물방개, 꼬마물방개, 검정물방개 등 근연종과 물땡땡이류와 함께 식용으로 이용되고 있다. 미쓰하시 준은 1999년 광저우시 호텔에서 물방개와 물땡땡이가 식용으로 살아있는 채 판매되는 것을 확인했다. 물방개는 표준 중국어로 "龍虱(롱시, "용의 이")", 광둥성에서는 "물 바퀴벌레"라는 뜻의 지방명으로 불린다. 광둥성에서는 살아있는 것을 데쳐서 소금, 산초, 팔각, 계피 등과 함께 끓여 날개를 제거하고 하얀 살을 먹는다.[19] "야뇨증 개선에 효과가 있다"고 하여 양식하며, 수컷보다 암컷이 더 비싸게 거래된다.[19] 중국 남부에서는 소금에 데친 물방개가 "롱차"라는 이름으로 판매되며, 말린 새우 같은 맛에 독특한 냄새가 난다.[18]

1922년 일제강점기 조선 (대한민국 충청북도)에서도 날개와 다리를 제거하고 구워 먹었다는 기록이 있다.

7. 2. 약용

물방개는 어린이의 감병에 효과가 있다고 알려져 있으며[12], 1919년 미야케 츠네카타가 정리한 『식용 및 약용 곤충에 관한 조사』(농사 시험장 특별보고 제31호)에는 "물방개는 이바라키현, 아이치현, 후쿠이현에서 위장병, 감의 약으로 사용되고 있다. 담낭을 제거하고 과자류와 함께 먹거나, 검게 구워서 사용한다"고 기재되어 있다.물방개류를 검게 구운 것은 감의 약으로 사용되었으며, "굽거나 생으로 으깬 액이 디프테리아, 백일해에 효과가 있으며, 삶은 것은 천식에 효과가 있다. 또한, 유충은 그대로 삼킴으로써 폐병의 약이 된다"고 한다. 물방개뿐만 아니라 검정물방개, 애물방개 등도 위장병 치료, 통경 등의 용도로 사용되었다. 또한, 물방개류·넓적배사슴벌레류는 중국에서 한방 약 "용실"로서 노인·소아의 야간 빈뇨에 대한 약 및 "작충"의 유사품으로 사용되었으며, 대만에서는 물방개·넓적배사슴벌레류를 "작충"으로 사용했다.

7. 3. 사육 및 인공 번식

물방개는 애완동물로 인기가 있지만, 현재는 환경부 허가를 받아야 판매할 수 있다. 튼튼하고 오래 사는 곤충이므로 성충 사육은 용이하며, 아쿠아리움에서 관상어와 비슷한 방법으로 사육할 수 있다.[61]

모리 후미토시는 물방개가 사육하기 쉬운 종이므로, 각지의 초중등학교에서 지역산 개체를 번식하는 등 보호·번식 활동을 확대하면 종 보존으로 이어질 것이라고 제언하였다. 또한, 물방개류의 자가 번식 및 번식 개체 판매를 하는 세키야마 케이타는 사육자 간의 정보 교환, 번식 개체 교환, 채집 동행 등 연결을 통해 동기 부여를 유지하는 것이 중요하다고 말한다.

먹이 조각이 수중에 흩어져 수질이 악화되기 쉬우므로, 물갈이를 자주 하거나 여과 장치를 설치해야 한다. 또한, 수질 안정 및 발판, 그리고 본래 서식지가 수초가 풍부한 환경이므로 번식 여부와 관계없이 사육 용기에 수초를 넣는 것이 좋다. 하지만 애완동물 가게 등에서 구입한 수초는 잔류 약물에 주의해야 한다.

한편, 장구애비 등 수생 노린재류에 비해 번식은 어렵다. 유충은 살아있는 먹이만 먹기 때문에 성충에 비해 사육이 까다롭고, 서로 잡아먹는 것을 방지하기 위해 한 마리씩 나누어 단독으로 사육해야 한다. 유충에게는 주로 다음과 같은 먹이를 준다.

유충 사육 시에는 극단적인 수온 변화를 피하고 23 - 28℃ 범위를 기준으로 유지하며, 먹다 남은 것을 자주 제거하거나 물을 자주 갈아주는 등 수질 악화를 방지해야 한다.

8. 보전 상황

2009년 6월 16일 환경부는 물방개를 대한민국의 멸종위기 및 보호 야생 동·식물 신규지정 후보종으로 등록했고,[58] 2017년에는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정했다.[59]

일본에서는 고도 경제 성장기 이전까지 나고야시 등지에서 물방개를 볼 수 있었다. 그러나 최근에는 서식 환경 파괴, 농법 변화, 농약 사용, 외래종 유입, 채집, 수질 오염, 휴경지 증가 등으로 인해 매우 희귀해졌다.[22] 특히 서일본 지역에서는 산촌의 연못에서나 볼 수 있을 정도로 감소했다.[21][22]

일본 환경성의 레드 리스트에서는 2000년, 2007년 개정에서 물방개를 준위협종으로 지정했고, 2019년 현재는 위기종 II류로 지정되어 있다.[21][22] 지바현, 도쿄도, 가나가와현, 시가현, 가고시마현 등 여러 지역에서는 멸종된 것으로 보고되고 있다.[23][24][27][28][31] 사이타마현, 도야마현, 오사카부, 와카야마현, 도쿠시마현, 가가와현, 에히메현, 후쿠오카현, 사가현 등에서는 멸종했을 가능성이 높은 것으로 여겨진다.[32][33][35][36][37][39][41][42][43] 군마현과 나가사키현에서는 조례를 통해 물방개 채집을 금지하고 있다.[46][49]

물방개 감소의 주요 원인은 다음과 같다.[22]

# 서식 환경 파괴: 연못 개발, 논의 콘크리트화, 휴경지 증가, 택지 개발 등으로 서식지가 파괴되고 있다.

# 농약 오염: 과거 농약의 대량 사용과 최근 독성이 강한 살충제 사용으로 인해 물방개가 피해를 입고 있다.

# 농법의 변화: 이앙기 보급으로 인한 못자리 감소, 논물 관리 기간 단축 등으로 물방개의 번식이 어려워졌다.

# 침략적 외래종의 존재: 배스, 붉은귀거북, 황소개구리 등 외래종이 물방개를 잡아먹어 개체 수가 감소하고 있다.

# 채집 압력·남획: 애완용, 수집, 판매 목적으로 무분별하게 채집되어 개체 수가 감소하고 있다.

물방개 보호를 위한 대책으로는 무농약 및 감농약 재배, 중간 물 빼기 시기의 수역 확보, 외래종 제거, 채집 금지 등이 있다.[22]

일본의 일부 동물원, 수족관, 곤충관 등에서 물방개를 사육·전시하고 있지만,[52] 사육의 어려움과 근친교배 문제로 인해 장기적인 전시는 어려운 상황이다.[52][55]

참조

[1]

논문

Ontogenetic Dietary Shift in the Larvae of Cybister japonicus (Coleoptera: Dytiscidae) in Japanese Rice Fields

[2]

ITIS

2020-03-14

[3]

ITIS

2020-03-14

[4]

보도자료

魚沼市農村環境計画

http://www.city.uonu[...]

新潟県 魚沼市

2015-01-25

[5]

논문

On the identity of Cybister chinensis Motschulsky, 1854 (Coleoptera: Dytiscidae),

https://www.zobodat.[...]

Wiener Coleopterologenverein (WCV)

2007-07

[6]

보도자료

環境省レッドリスト2018(新旧対照表)

https://www.env.go.j[...]

環境省

2018-05-22

[7]

웹사이트

国内初となるオウサマゲンゴロウモドキ生体の展示開始

https://www.aquamari[...]

公益財団法人:ふくしま海洋科学館

2019-11-15

[8]

서적

日本語源大辞典

小学館

2005-04-01

[9]

서적

語源辞典 動物編

東京堂出版

2001-05-30

[10]

서적

日本語源広辞典

ミネルヴァ書房

2012-08-10

[11]

서적

新明解 語源辞典

三省堂

2011-09-10

[12]

서적

広辞苑 第七版

岩波書店

2018-01-12

[13]

웹사이트

『精選版 日本国語大辞典』孫太郎虫(まごたろうむし)

https://kotobank.jp/[...]

朝日新聞社

[14]

간행물

KIROKU+HŌKOKU たんぽう 対馬産オオゲンゴロウの標本について

むし社

2023-12-01

[15]

논문

コオロギだけで育ったゲンゴロウ

東京動物園協会

1994-10

[16]

웹사이트

長野県の伝統食における野生動植物利用

https://www.pref.nag[...]

長野県

[17]

논문

秋田県における昆虫食の実態と普及の可能性

http://id.nii.ac.jp/[...]

秋田県立大学

[18]

서적

昆虫学大事典

朝倉書店

2003-02-15

[19]

웹사이트

生きもの博物誌 【ゲンゴロウ】東アジア 「水ゴキブリ」を食べてみるかい?

http://www.minpaku.a[...]

国立民族学博物館

2009-01-01

[20]

간행물

白水隆博士による福岡のスジゲンゴロウなどについての覚書

むし社

2024-08-01

[21]

서적

環境省

[22]

서적

[23]

보도자료

レッドデータブック2011年版

http://www.bdcchiba.[...]

千葉県

2011-04-26

[24]

보도자료

『レッドデータブック東京2013』ゲンゴロウ(ナミゲンゴロウ)

http://tokyo-rdb.jp/[...]

東京都

[25]

보도자료

東京都の重要な野生生物種(本土部)解説版を作成

http://www.metro.tok[...]

東京都

2013-05-21

[26]

뉴스

都内のゲンゴロウ絶滅 ニホンヤモリも危惧種に

http://www.iza.ne.jp[...]

産業経済新聞社

2010-06-30

[27]

보도자료

神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006

http://conservation.[...]

神奈川県

2006-07-08

[28]

뉴스

ゲンゴロウ、湖国「絶滅」 滋賀県レッドデータブック

http://www.kyoto-np.[...]

京都新聞社

2016-05-23

[29]

뉴스

社説 ゲンゴロウ絶滅 生き物とどう共存する

https://www.kyoto-np[...]

京都新聞社

2016-06-22

[30]

서적

鹿児島県

[31]

웹사이트

レッドリスト(平成26年改訂) > 昆虫類

http://www.pref.kago[...]

鹿児島県

2014-05-07

[32]

보도자료

埼玉県レッドデータブック2008 動物編(2008年3月刊行)

https://www.pref.sai[...]

埼玉県

2016-12-13

[33]

보도자료

富山県の絶滅のおそれのある野生生物-レッドデータブックとやま2012-

http://www.pref.toya[...]

富山県

2012-08-31

[34]

뉴스

ゲンゴロウ絶滅の危機 西日本では大阪府で1匹確認 野尻湖昆虫グループが調査

1991-09-17

[35]

서적

大阪府における保護上重要な野生生物 大阪府レッドデータブック

大阪府環境農林水産部緑の環境整備室

2000-03

[36]

간행물

和歌山県

2012

[37]

서적

徳島県の絶滅のおそれのある野生生物-徳島県版レッドデータブック-

徳島県環境生活部環境政策課

2001-03-31

[38]

보도자료

徳島県版レッドデータブック(レッドリスト)(※当該ページ内のPDFファイル「3.昆虫類<改訂:平成25年>」に記載)

https://www.pref.tok[...]

徳島県

2019-03-22

[39]

서적

香川県レッドデータブック

香川県

2004-03

[40]

보도자료

ゲンゴロウ 香川県レッドデータブック

http://www.pref.kaga[...]

香川県

2019-03-22

[41]

보도자료

ゲンゴロウ 愛媛県レッドデータブック2014

https://www.pref.ehi[...]

愛媛県

2019-03-22

[42]

보도자료

ゲンゴロウ 福岡県レッドデータブック2014

http://www.fihes.pre[...]

福岡県

2019-02-26

[43]

보도자료

佐賀県レッドリスト2003

http://www.pref.saga[...]

佐賀県

2019-03-19

[44]

보도자료

RDB

https://www.pref.gun[...]

群馬県

2019-02-19

[45]

보도자료

希少野生動植物の種の保護に関すること

http://www.pref.gunm[...]

群馬県

2019-02-19

[46]

보도자료

群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例

https://www.pref.gun[...]

群馬県

2019-02-19

[47]

보도자료

特定県内希少野生動植物種の指定の案について縦覧しています

http://www.pref.gunm[...]

群馬県

2019-03-19

[48]

보도자료

長崎県公報(平成29年3月28日)

https://www.pref.nag[...]

長崎県

2019-02-19

[49]

보도자료

希少な野生動植物は捕獲・採取等が禁止されています。

https://www.pref.nag[...]

長崎県

2019-02-19

[50]

웹사이트

ゲンゴロウ

https://www.pref.gif[...]

岐阜県

2019-03-01

[51]

서적

レッドデータブックにいがた 昆虫類・準絶滅危惧種

http://www.pref.niig[...]

新潟県

2019-03-01

[52]

뉴스

タガメ、ゲンゴロウ…消えた水生昆虫 博物館でも飼育や展示難しく (3/4ページ)

https://www.sankeibi[...]

産業経済新聞社

2020-03-07

[53]

뉴스

タガメ、ゲンゴロウ…消えた水生昆虫 博物館でも飼育や展示難しく (2/4ページ)

https://www.sankeibi[...]

産業経済新聞社

2020-03-07

[54]

뉴스

タガメ、ゲンゴロウ…消えた水生昆虫 博物館でも飼育や展示難しく (4/4ページ)

https://www.sankeibi[...]

産業経済新聞社

2020-03-07

[55]

뉴스

タガメ、ゲンゴロウ…消えた水生昆虫 博物館でも飼育や展示難しく (1/4ページ)

https://www.sankeibi[...]

産業経済新聞社

2020-03-07

[56]

문서

[57]

웹인용

제23항방언이던 단어가 표준어보다 더 널리 쓰이게 된 것은, 그것을 표준어로 삼는다. 이 경우, 원래의 표준어는 그대로 표준어로 남겨 두는 것을 원칙으로 한다.

http://www.korean.go[...]

2016-03-27

[58]

웹사이트

http://www.nibr.go.k[...]

[59]

웹인용

멸종위기 야생생물 포털

https://www.nie.re.k[...]

2021-11-03

[60]

뉴스

사라진 크낙새…물방개도 멸종 위기

http://news.kbs.co.k[...]

KBS뉴스

2017-07-27

[61]

웹사이트

물방개

http://dic.daum.net/[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com