올챙이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

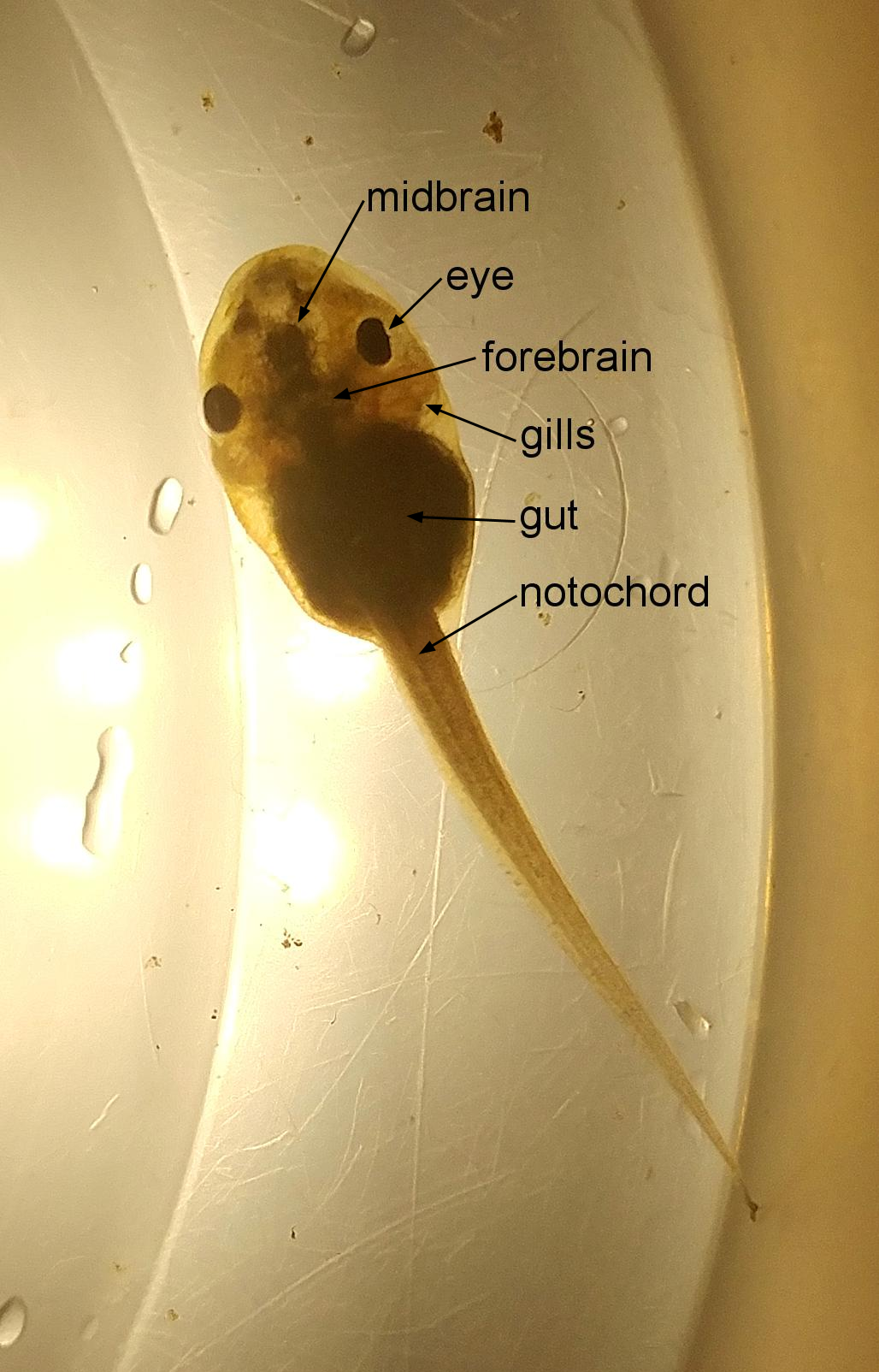

올챙이는 머리, 몸통, 꼬리로 구성된 무미목 양서류의 유생으로, 변태 과정을 거쳐 성체 개구리가 된다. 올챙이는 대부분 연골 골격을 가지며, 초기에는 외아가미로 호흡하다가 내아가미로 발달한다. 올챙이는 종에 따라 서식 환경과 식성이 다르며, 초식성 또는 잡식성이다. 올챙이는 한국에서 동요, 동화의 소재로 사용되며, 벼농사에서 중요한 역할을 했으나, 농약 사용 등으로 개체 수가 감소하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 양서류 - 진양서류

진양서류는 현생 양서류를 포함하는 분류군으로, 후두골, 피부샘, 지방체 등의 특징을 공유하며, 템노스폰딜리 또는 레포스폰딜리 내의 단일 계통에서 기원했을 가능성이 제기된다. - 양서류 - 마스토돈사우루스

마스토돈사우루스는 트라이아스기 중기에 살았던 몸길이 4~6m의 거대한 양서류로, 젖꼭지 모양의 이빨에서 이름이 유래되었으며, 과거 뭉툭한 모습으로 묘사되었으나 최근에는 악어와 유사한 형태였을 것으로 추정되는 최상위 포식자이다. - 새끼 - 어린이

어린이는 생물학적, 법적, 사회적 정의에 따라 다양한 연령대로 정의되며, 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달을 거치며 놀이와 교육을 통해 성장하며, 아동 노동, 아동 학대, 기후 변화 등의 문제에 직면하여 사회적 안전망 구축이 필요하다. - 새끼 - 번데기

완전변태 곤충의 유충에서 성충으로 변화하는 단계인 번데기는 먹이를 섭취하지 않고 유충 구조가 분해, 성충 구조가 형성되는 변태 과정을 거치며 턱 유무와 부속지 형태에 따라 여러 유형으로 나뉘고 종에 따라 고치나 번데기방에서 보호받기도 한다. - 유생 - 뱅어

몸길이 10cm 정도의 흰색 반투명 물고기인 뱅어는 몸에 검은 점들이 있고 한국, 일본, 러시아 등지에 서식하며 기수역에서 산란하고 동물성 플랑크톤을 먹으며 일본에서는 날것으로 먹기도 한다. - 유생 - 번데기

완전변태 곤충의 유충에서 성충으로 변화하는 단계인 번데기는 먹이를 섭취하지 않고 유충 구조가 분해, 성충 구조가 형성되는 변태 과정을 거치며 턱 유무와 부속지 형태에 따라 여러 유형으로 나뉘고 종에 따라 고치나 번데기방에서 보호받기도 한다.

| 올챙이 | |

|---|---|

| 생물 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 양서강 |

| 목 | 개구리목 |

| 아목 | 신와아목 (Neobatrachia) |

| 상태 | 유생 |

| 형태 및 생태 | |

| 특징 | 꼬리가 있고, 아가미로 숨을 쉬며, 다리가 없다. |

| 서식지 | 물웅덩이, 연못, 호수 등 |

| 먹이 | 주로 조류와 수생 식물 |

| 변태 | 점차적으로 다리가 생기고, 꼬리가 짧아지며, 폐로 호흡하게 되어 개구리가 됨. |

| 문화 | |

| 상징 | 미성숙 변화 성장 |

| 기타 | |

| 관련 단어 | 올챙이와 유사한 형태의 물체를 지칭하는 데 사용됨. |

2. 생물학적 특징

올챙이는 꼬리가 있고 다리가 없는 자유 생활을 하는 생물이며, 대부분의 양서류가 이 단계를 거친다. 개구리 올챙이는 대부분 초식성이지만, 도롱뇽과 무족영원 올챙이는 육식성이다.

개구리와 두꺼비 올챙이는 구형이며, 옆으로 납작한 꼬리를 좌우로 흔들어 헤엄친다. 처음 부화했을 때는 외아가미를 가지지만, 곧 피부로 덮여 아가미뚜껑실을 형성하고 분수공을 통해 통풍되는 내아가미로 호흡한다. 종에 따라 분수공은 몸 양쪽에 두 개, 배에 한 개, 또는 몸 왼쪽에 한 개가 있을 수 있다.[3] 갓 부화한 올챙이는 물체에 붙을 수 있는 시멘트샘도 가지고 있으며, 연골 골격과 척삭을 가진다.

무미목 올챙이는 보통 초식성이며, 부드럽게 썩어가는 식물질을 먹는다. 대부분 긴 나선형 내장을 가지고 있어 유기물을 효율적으로 소화한다. 일부 종은 죽은 동물을 먹기도 하지만, 엄격하게 육식성인 경우는 드물다. 세라토프리스과 개구리의 동족 포식성 올챙이는 넓은 입으로 다른 올챙이를 삼키며, 뉴멕시코 스페이드풋 두꺼비(''Spea multiplicata'') 올챙이는 먹이가 부족하면 육식성으로 변해 요정 새우나 작은 초식성 형제를 잡아먹는다.[4] Pipidae와 Microhylidae과의 일부 종은 플랑크톤을 걸러 먹으며, Megophrys 올챙이는 깔때기 모양 입으로 수면에서 먹이를 먹는다.[5]

개구리 올챙이는 성숙하면서 뒷다리가 먼저 나오고 앞다리가 나중에 나오며, 꼬리는 세포 자멸사로 흡수된다. 폐가 발달하면서 수면으로 올라와 공기를 삼키기도 한다. 변태 마지막 단계에서 입은 머리 앞쪽의 작은 입에서 머리 폭과 같은 큰 입으로 바뀌고, 내장은 초식성에서 육식성 식단에 맞게 짧아진다.

올챙이 크기는 발달 과정과 종에 따라 다양하다. Megophryidae과의 올챙이는 3.3cm에서 10.6cm까지 자라며,[6] 역설 개구리 (''Pseudis paradoxa'') 올챙이는 최대 27cm까지 자라지만,[7] 성체가 되면 3.4–7.6 cm로 줄어든다.

대부분의 무미목 올챙이는 습지, 연못, 봄 웅덩이 등 물 흐름이 느린 곳에 서식하지만, 일부 종은 다른 환경에 적응한다. Ranixalidae과는 육상 올챙이를 가지며, ''Micrixalus herrei'' 올챙이는 근육질 몸과 꼬리, 피부로 덮인 눈 등 굴성 생활에 적응했다.[9] 인도 자주 개구리(''Nasikabatrachus sahyadrensis'')와 북미 꼬리 개구리 (Ascaphus)는 빠르게 흐르는 물에서 돌에 매달릴 수 있는 구강 빨판을 가진다. 게 먹는 개구리 올챙이는 기수에도 적응할 수 있다.[10]

일부 무미목은 올챙이에게 부모의 보살핌을 제공한다. Afrixalus 속 개구리는 물 위 잎에 알을 낳고 잎을 접어 보호하며, 암컷 Pipa 개구리는 알을 등에 박아 피부층으로 덮고 부화시킨다. 암컷 주머니 개구리 (Hemiphractidae)는 알을 등에 싣고 다니며, 수컷 아프리카 황소개구리 (''Pyxicephalus adspersus'')는 올챙이를 감시하고 공격하지만 일부를 먹기도 한다.[11] 에메이 수염 두꺼비(''Leptobrachium boringii'') 수컷은 둥지를 짓고 알을 감시하며,[12] 수컷 조산 개구리 (''Alytes'')는 알을 다리에 싣고 다니다 부화할 때 물에 풀어준다. 독개구리과(Dendrobatidae)는 올챙이를 식물영소 등 다양한 위치로 옮기며, 딸기 독개구리 (''Oophaga pumilio'') 암컷은 발달하는 올챙이에게 수정되지 않은 알을 낳아준다.[13]

유미류의 유생도 "도롱뇽 올챙이"처럼 편의상 올챙이라고 불리기도 하지만, 외아가미가 발달하고 빠른 단계에서 성체와 가까운 체형을 갖는 등 일반적이지 않다. 악보의 음표, 동물의 정자를 "올챙이"라고 부르기도 하며, 멍게의 올챙이형 유생도 "올챙이"의 예시이다. 그러나 작은청개구리나 발톱개구리처럼 유영성이 강한 올챙이는 물고기와 비슷한 형태를 가지기도 한다.

2. 1. 형태

올챙이는 머리와 몸통, 그리고 꼬리로 뚜렷하게 구분된다. 골격은 대부분 연골로 이루어져 있지만, 성장하면서 점차 단단해진다. 눈은 머리 위쪽 양옆에 위치하지만, 어른 개구리처럼 튀어나오지 않고 작다. 입은 머리 앞쪽 아래에 위치하며 크게 열리지 않는다. 입 주변에는 주름과 잔털이 있어 먹이를 갉아먹는 데 사용된다.

섬네일''의 변태]]

머리 뒤에는 내아가미가 있으며, 새공(아가미 구멍)이 열려 있다. 좌우 한 쌍의 새공을 가진 종도 있지만, 한국산 올챙이는 대부분 몸통 왼쪽에 하나의 새공만 가지고 있다. 새공은 약간 관 모양으로 튀어나와 뒤쪽을 향해 열린다. 개구리의 외아가미는 부화 직후에 잠깐 발달하고 곧 퇴화하기 때문에, 올챙이는 주로 내아가미로 호흡한다.

배는 크게 부풀어 있으며, 소용돌이 모양의 긴 창자가 들어있다. 이는 잡식성인 올챙이가 먹이를 효율적으로 소화하기 위해서인데, 창자가 소용돌이치는 모습은 얇은 피부를 통해 밖에서도 볼 수 있다.

- -의 올챙이]]

2. 2. 변태

올챙이는 성장하면서 뒷다리가 먼저 나오고, 이어서 앞다리가 피부를 뚫고 나온다. 이때, 왼쪽 앞다리가 더 빨리 나오는 경향이 있다.[28] 꼬리는 세포 자멸 과정을 통해 몸통에 흡수된다.[28] 이와 함께 몸의 형태도 성체의 형태로 바뀌며, 변태 후에는 육상 생활을 시작한다.변태 과정에는 갑상선 호르몬이 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 올챙이의 변태는 유미류와 비교했을 때, 손발의 출현과 아가미의 소실 시기가 거의 일치하고 꼬리도 없어지는 등 변화가 크고 급격하게 일어난다.

부화부터 변태까지 걸리는 시간은 종에 따라 다르다. 황소개구리 올챙이는 1~2년으로 가장 길고, 도중에 월동한다. 참개구리도 올챙이 상태로 월동하는 경우가 있다. 반면, 일본산청개구리는 1개월 반 정도로 짧은 기간 안에 변태한다.

2. 3. 생태

올챙이는 주로 물 밑에서 생활하며, 물속의 조류(藻類), 유기물, 동물의 사체 등을 긁어 먹는다. 청개구리처럼 물 중간층이나 표면에서 헤엄치는 종류는 수중 미세 입자나 플랑크톤을 빨아들여 먹는다.[20]서식 환경은 종에 따라 다양하다. 대부분 습지, 연못, 봄 웅덩이처럼 물 흐름이 느린 곳에 서식하지만, 흐르는 물이나 계류에 사는 종류도 있다. 수두꺼비나 계류두꺼비 올챙이는 입이 흡반처럼 되어 있어 바위에 붙어 떠내려가지 않는다.[20] 일시적인 웅덩이에 서식하는 종도 있는데, 수 주일 만에 육지로 올라올 수 있어 변태할 시간만 충분하면 생육 가능하다.[20]

개구리는 유생 시기에만 수생 생활을 하므로, 성체가 되면 육상 이동을 통해 고립된 웅덩이에도 서식할 수 있다. 올챙이는 1차 및 2차 소비자로서 작은 동물 중 특이한 위치를 차지하며, 장구애비, 물방개 같은 대형 수생 곤충이나 물새 등 상위 포식자에게 중요한 먹이가 된다. 특히 한국에서는 논이 넓게 분포하여 올챙이의 주요 서식지가 되는데, 논에서는 옴개구리, 참개구리, 청개구리 등 여러 종의 올챙이를 볼 수 있다.[20]

3. 어원

'올챙이'라는 이름은 중세 영어 taddepol|태더폴enm에서 유래되었으며, '두꺼비'를 뜻하는 tadde|태드enm와 '머리'를 뜻하는 pol|폴enm(현대 영어의 ''poll'')로 구성되어 있다. 이와 유사하게, 'pollywog'/'polliwog'는 중세 영어 polwygle|폴위글enm에서 유래되었으며, '머리'를 뜻하는 pol|폴enm과 '꿈틀거리다'를 뜻하는 wiglen|위글런enm으로 구성되어 있다.[2]

한국어 명칭은 일본 시가현 이누카미군 다카초에 있는 다카 대사의 연고물인 ''오타가자쿠시''(お多賀杓子)에서 유래되었다고 한다. 이 주걱(샤쿠시, 샤모지[주걱 문자])은 굽어진 손잡이와 음식을 뜰 수 있는 움푹한 원형의 끝 부분으로 이루어진 독특한 형태를 가지고 있는데, 여기서 비약적인 연상 작용을 통해 유사한 형태를 가진 개구리 유생을 "오타마자쿠시"라고 부르게 되었다고 한다. "오타가자쿠시"가 전국에 보급되면서 "오타마자쿠시(お玉杓子)"라는 변형 형태가 생겨났고,[22] 그 발음이 그대로 개구리 유생의 호칭이 되었다고 한다. "오타마자쿠시"는 "타마자쿠시", "오타마" 등으로 줄여 부르기도 하지만, 생물인 "오타마자쿠시"는 줄여 부르지 않는다. 연고 등에 대한 자세한 내용은 "다가 대사#오타가자쿠시"에서 확인할 수 있다.

4. 인간과의 관계

올챙이는 한국에서 친숙한 동물로, 동요나 동화에 자주 등장한다. 나가타 테츠오와 히가시 신조가 작사한 동요 '올챙이는 개구리 새끼'는 미국 민요 '공화국 찬가'를 원곡으로 한다.[19] 음표나 동물의 정자를 올챙이라고 부르는 것은 그 형태에서 비롯된 비유이며, "아직 개구리가 되지 못한 아이・어중이떠중이"라는 비유로 사용되기도 한다.

하이쿠에서는 봄을 상징하는 계절어로 쓰인다. 올챙이는 단어가 길기 때문에 중국어 명칭에서 유래된 '''과두'''(かと)가 사용되는 경우가 많다. 그 외의 별명으로는 "활동[21]", "활사[21]", "현침[21]", "현어[21]"가 있다. 포켓몬스터 시리즈에는 니ョ로모나 올챙이 등 올챙이를 모티브로 한 캐릭터들이 등장하는데, 이들은 배의 소용돌이 무늬(비쳐 보이는 장)가 특징적으로 묘사된다. 세발자전거에서 앞바퀴가 두 개, 뒷바퀴가 하나인 것을 올챙이 타입(태드폴 타입)이라고 부르기도 한다.

과거 한국의 논은 올챙이의 주요 서식지였다. 그러나 벼농사 방식의 변화와 농약 사용으로 인해 올챙이 수가 감소하고 있다.[12] 특히, 겨울에 산란하는 붉은발톱개구리나 유생 기간이 긴 참개구리는 벼농사 방식의 변화에 큰 영향을 받는 것으로 알려져 있다.[12] 일본의 경우도 벼농사의 건전화와 농약 사용이 논의 올챙이를 감소시키는 원인이 되고 있으며, 겨울에 산란하는 붉은발톱개구리와 유생 시기가 긴 참개구리는 각지에서 개체 수가 격감하고 있는데, 이는 여름의 일시적인 물 빼기나 겨울의 물 빼기 등이 영향을 미치고 있다고 여겨진다.[12]

메고프리과 ''오레올락스 로도스티그마투스(Oreolalax rhodostigmatus)''의 올챙이는 특히 크기가 커서 길이가 10cm 이상이며,[6] 중국에서 식용으로 채집된다.[17] 중국의 사천 요리에는 홍점치섬(红点齿蟾)의 올챙이를 먹는 문화가 있으며, 염증을 억제하고 뾰루지에 효과가 있다고 알려져 있다.[23][24] 인도에서는 얼룩무늬 개구리(Bicolored frog)의 올챙이를 식용으로 하며,[25] 페루에서는 텔마토비우스 마욜로이(Telmatobius mayoloi)의 올챙이를 식용이나 약으로 사용한다.[18][26]

4. 1. 사육

알이 깨면 어항의 물을 3cm~4cm 정도의 깊이가 되게 한다. 알에서 막 깨어난 올챙이는 먹이가 필요 없다. 그리고 덩치가 커지면 데친 시금치나 鰹節|가쓰오부시일본어, 닭 간 따위를 잘게 썰어서 준다. 2~3일에 한 번은 살아있는 파리, 장구벌레, 물벼룩 등을 준다. 배설물이나 먹다 남긴 먹이를 치워 어항을 깨끗하게 해주어야 한다. 한 어항에서 기르는 올챙이의 숫자는 10마리 정도가 적당하다.[28]4. 2. 식용 및 약용

메고프리과 ''오레올락스 로도스티그마투스(Oreolalax rhodostigmatus)''의 올챙이는 특히 크기가 커서 길이가 10cm 이상이며,[6] 중국에서 식용으로 채집된다.[17]중국의 사천 요리에는 홍점치섬(红点齿蟾)의 올챙이를 먹는 문화가 있으며, 염증을 억제하고 뾰루지에 효과가 있다고 알려져 있다.[23][24]

인도에서는 얼룩무늬 개구리(Bicolored frog)의 올챙이를 식용으로 한다.[25]

페루에서는 텔마토비우스 마욜로이(Telmatobius mayoloi)의 올챙이를 식용이나 약으로 사용한다.[18][26]

4. 3. 문화

올챙이는 한국에서 친숙한 동물로, 동요나 동화에 자주 등장한다. 나가타 테츠오와 히가시 신조가 작사한 동요 '올챙이는 개구리 새끼'는 미국 민요 '공화국 찬가'를 원곡으로 한다.[19]음표나 동물의 정자를 올챙이라고 부르는 것은 그 형태에서 비롯된 비유이다. "아직 개구리가 되지 못한 아이・어중이떠중이"라는 비유로 사용되기도 한다.

하이쿠에서는 봄을 상징하는 계절어로 쓰인다. 올챙이는 단어가 길기 때문에 중국어 명칭에서 유래된 '''과두'''(かと)가 사용되는 경우가 많다. 그 외의 별명으로는 "활동[21]", "활사[21]", "현침[21]", "현어[21]"가 있다.

포켓몬스터 시리즈에는 니ョ로모나 올챙이 등 올챙이를 모티브로 한 캐릭터들이 등장한다. 이들은 배의 소용돌이 무늬(비쳐 보이는 장)가 특징적으로 묘사된다.

세발자전거에서 앞바퀴가 두 개, 뒷바퀴가 하나인 것을 올챙이 타입(태드폴 타입)이라고 부르기도 한다.

4. 4. 벼농사와 올챙이

과거 한국의 논은 올챙이의 주요 서식지였다. 그러나 벼농사 방식의 변화와 농약 사용으로 인해 올챙이 수가 감소하고 있다.[12] 특히, 겨울에 산란하는 붉은발톱개구리나 유생 기간이 긴 참개구리는 벼농사 방식의 변화에 큰 영향을 받는 것으로 알려져 있다.[12]일본의 경우, 벼농사의 건전화와 농약 사용이 논의 올챙이를 감소시키는 원인이 되고 있다. 겨울에 산란하는 붉은발톱개구리와 유생 시기가 긴 참개구리는 각지에서 개체 수가 격감하고 있는데, 이는 여름의 일시적인 물 빼기나 겨울의 물 빼기 등이 영향을 미치고 있다고 여겨진다.[12]

5. 불가해 현상

2009년 6월 초부터 일본 각지에서 올챙이가 하늘에서 떨어지는 불가해한 현상이 일어났다. 붕어 등 작은 물고기도 소량 포함되어 있었다고 한다.

6. 사진첩

참조

[1]

논문

The oldest tadpole reveals evolutionary stability of the anuran life cycle

https://www.nature.c[...]

2024-10-30

[2]

웹사이트

The Grammarphobia Blog: On tadpoles and pollywogs

http://www.grammarph[...]

2012-05-01

[3]

웹사이트

North American Tadpoles Spiracle

https://www.pwrc.usg[...]

2020-04-12

[4]

논문

The adaptive significance of an environmentally-cued developmental switch in an anuran tadpole

1990

[5]

웹사이트

Megophryidae

https://animaldivers[...]

[6]

논문

Tadpole types of Chinese megophryid frogs (Anura: Megophryidae) and implications for larval evolution

[7]

논문

Girinos de anfíbios brasileiros—3: sôbre um girino gigante de Pseudis paradoxa (Amphibia, Pseudidae)

[8]

논문

Amphibian diversity and life history

http://fds.oup.com/w[...]

[9]

논문

Unearthing the Fossorial Tadpoles of the Indian Dancing Frog Family Micrixalidae

2016-03-30

[10]

웹사이트

Crab-eating frog

https://www.ecologya[...]

[11]

논문

Adaptive Male Parental Care in the Giant Bullfrog, Pyxicephalus adspersus

2001-06-01

[12]

논문

Aspects of the breeding biology of the Omei mustache toad (Leptobrachium boringii): Polygamy and paternal care

https://www.research[...]

2010-04-01

[13]

논문

Female activity patterns and aggressiveness in the strawberry poison frog Dendrobates pumilio (Anura: Dendrobatidae)

https://www.research[...]

2002-04-01

[14]

논문

Exceptionally preserved tadpoles from the Miocene of Libros, Spain: ecomorphological reconstruction and the impact of ontogeny upon taphonomy

[15]

학회발표

Taphonomy of exceptionally preserved tadpoles from the Miocene Libros fauna, Spain: Ontogeny, ecology and mass mortality

http://downloads.pal[...]

The Palaeontological Association

[16]

논문

The oldest tadpole reveals evolutionary stability of the anuran life cycle

https://www.nature.c[...]

2024-10-30

[17]

IUCN

Oreolalax rhodostigmatus

2020

[18]

IUCN

Telmatobius mayoloi

2017

[19]

서적

The Wa or Lawa: Head-Hunters. In Burma and Beyond.

[20]

문서

바케다라를 포함한 올챙이와 비슷한 어류

[21]

서적

和漢音釈書言字考節用集

[22]

문서

텐카. 사투리가 변화하는 것.

[23]

웹사이트

「スパイシーおたまじゃくし」は自慢の郷土料理?薬効があるとの俗説も―重慶市

https://www.recordch[...]

2023-11-12

[24]

논문

Oreolalax rhodostigmatus: IUCN SSC Amphibian Specialist Group: The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T57600A63861170

https://www.iucnredl[...]

2019-06-20

[25]

논문

Clinotarsus curtipes: S.D. Biju, Sushil Dutta, Robert Inger: The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T58583A11789937

http://www.iucnredli[...]

2004-04-30

[26]

논문

Telmatobius mayoloi: IUCN SSC Amphibian Specialist Group: The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T57350A3059558

http://www.iucnredli[...]

2017-04-21

[27]

뉴스

연못엔 올챙이, 나무엔 다람쥐… ‘도심 속 낙원’ - 1등 인터넷뉴스 조선닷컴

http://news.chosun.c[...]

[28]

문서

올챙이 기르기

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

[단독]‘수문 개방’에 두꺼비 올챙이 집단 폐사했던 ‘망월지’···올해 개체 수 영향 없었다

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com