바젤 문제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바젤 문제는 1644년 피에트로 멩골리가 제기한 '제곱수의 역수 합'에 대한 문제로, 레온하르트 오일러가 1735년에 처음으로 해를 구했다. 이 문제는 다음과 같이 정의된다. 오일러는 사인 함수의 테일러 급수와 바이어슈트라스 곱 정리를 이용하여 바젤 문제의 해가 임을 증명했다. 이 문제는 리만 제타 함수와 관련이 있으며, 다양한 표현과 증명 방법이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원주율 알고리즘 - 월리스 공식

월리스 공식은 π/2를 무한 곱으로 표현하는 공식으로, 월리스 적분이나 삼각 함수 무한 곱 전개로 유도 가능하며, 원주율 계산 역사에서 중요하지만 수렴 속도가 느리다. - 원주율 알고리즘 - 원주율의 근사

원주율의 근사는 원의 지름에 대한 원 둘레의 비율인 원주율 값을 다양한 방법으로 근사해 온 역사를 다루며, 고대부터 현대까지 여러 문명과 기술 발전을 통해 계산이 발전해 왔다. - 수학 문제 - 디리클레 문제

디리클레 문제는 주어진 영역 경계에서 함수 값이 주어졌을 때 영역 내부에서 해당 값을 만족하는 조화 함수를 찾는 문제로, 그린, 가우스, 톰슨, 디리클레 등에 의해 발전되었으며 물리학적으로 해의 존재가 자명하나 수학적으로는 힐베르트에 의해 증명되었고 다양한 풀이와 일반화가 존재하며 타원형 편미분방정식 등과 관련된다. - 수학 문제 - 도박꾼의 파산

도박꾼의 파산 문제는 두 도박꾼이 초기 자산을 걸고 반복적인 도박을 할 때, 한쪽이 자산을 모두 잃고 파산할 확률을 구하는 문제로, 공정한 도박과 불공정한 도박에서 파산 확률이 달라지며 초기 자본과 이길 확률에 따라 파산 확률이 결정된다. - 제타 함수와 L-함수 - 리만 제타 함수

리만 제타 함수는 복소수 s의 함수로, 실수부가 1보다 큰 영역에서 무한급수로 정의되고 s ≠ 1인 모든 복소수에서 유리형 함수로 해석적 연속이 가능하며 함수 방정식과 오일러 곱 공식을 만족하고, 영점 분포는 소수 분포와 관련이 있으며, 비자명 영점이 임계선 상에 있다는 리만 가설은 중요한 미해결 문제이다. - 제타 함수와 L-함수 - 디리클레 L-함수

디리클레 L-함수는 디리클레 지표로 정의되는 복소함수로, 등차수열에 대한 디리클레 정리를 증명하기 위해 도입되었으며, 리만 제타 함수의 일반화이자 오일러 곱, 함수 방정식 등의 성질을 가지며, 모듈러 형식, 타원 곡선과 관련되어 수론적 L-함수 연구의 핵심이고 암호론, 컴퓨터 과학 등에 응용된다.

| 바젤 문제 | |

|---|---|

| 문제 개요 | |

| 이름 | 바젤 문제 |

| 분야 | 수학, 해석학 |

| 내용 | 자연수 제곱의 역수의 합 계산 |

| 수식 | ∑(n=1, ∞) 1/n² = 1/1² + 1/2² + 1/3² + 1/4² + ... = π²/6 |

| 해결 | 레온하르트 오일러 (1734년) |

| 값 | π²/6 ≈ 1.644934066848226436472415166646025189218949901206798437735558229... |

| 일반화 | 리만 제타 함수 ζ(2) |

| 역사적 배경 | |

| 제기 | 1644년 피에트로 멘골리 |

| 해결 | 1734년 레온하르트 오일러 |

| 중요성 | 수학적 해석 분야 발전 기여, 리만 제타 함수 연구의 중요한 단서 제공 |

| 수학적 의미 | |

| 관련 함수 | 리만 제타 함수 |

| 특수 값 | ζ(2) = π²/6 |

| 응용 | 푸리에 급수, 확률론, 정수론 등 다양한 분야에 응용 |

| 증명 방법 | |

| 오일러의 방법 | 사인 함수의 무한 곱 표현 이용 |

| 다른 방법 | 푸리에 급수, 파서벌 정리, 복소해석학 등 다양한 방법 존재 |

| 추가 정보 | |

| OEIS | A013661 |

2. 역사

1644년에 피에트로 멩골리/Pietro Mengoliit가 "제곱수의 역수 전체의 합은 수렴하는가? 만약 수렴한다면 그 값은 얼마인가?"라는 문제를 제기했다. 이 문제는 여러 수학자들이 해결하려 했으며, 그중 야코프 베르누이는 1689년에 이 문제에 도전했지만 해결하지 못했다.

오일러는 사인 함수의 테일러 급수와 바이어슈트라스 곱 정리를 이용하여 바젤 문제의 해를 구했다.

레온하르트 오일러는 1735년에 이 문제를 제곱수에 국한하지 않고, 자연수의 짝수 거듭제곱의 역수 합에 대해 일반화된 형식으로 해결했다. 베른하르트 리만은 이 아이디어를 활용하여 제타 함수를 정의하고, 그 성질을 연구하는 데 기여했다(1859년 논문 "주어진 수보다 작은 소수의 개수에 관하여").

제곱수의 역수 합은

:

로 나타낼 수 있다. 이는 제타 함수

:

의 s = 2에서의 값 ζ(2)이기도 하다. 그 값은 π2/6 (= 1.644934…)이다(''''는 원주율). 오일러 곱에 따르면

:

가 된다.

3. 오일러의 풀이

오일러는 다음과 같은 과정을 통해 바젤 문제의 무한 급수의 수렴값이 임을 도출해 내었다.

원래의 풀이는 엄밀하지 못한 방법이었으나, 약 100년 후 카를 바이어슈트라스가 바이어슈트라스 곱 정리를 통해 오일러의 증명이 타당함을 보였다.

먼저, 사인 함수의 테일러 급수를 생각하면

:

는 가 이 방정식의 근이 되므로

는 적당한 상수 에 대하여 바이어슈트라스의 곱정리에 따라 다음과 같이 인수분해할 수 있다. (오일러는 이 부분에서 엄밀하지 못한 가정을 사용하였다.)

:

여기서 양변에 극한을 취함으로써 의 값을 알 수 있다.

:

이제 우리는 에 관한 두 개의 식을 이용해 다음과 같은 항등식을 도출할 수 있다.

:

위 식에서 이차항을 비교하면

:

:

적절한 변형을 통해 우리가 원하는 결론을 얻을 수 있다.

:

오일러의 원래 값 유도는 본질적으로 유한 다항식에 대한 관찰을 확장하고 이러한 속성이 무한 급수에도 적용된다고 가정했다.

물론, 오일러의 원래 추론에는 정당성이 필요하다 (100년 후, 카를 바이어슈트라스는 바이어슈트라스 인수분해 정리를 사용하여 사인 함수를 무한 곱으로 표현한 오일러의 표현이 유효함을 증명했다). 그러나 정당성이 없더라도, 단순히 올바른 값을 얻음으로써 그는 급수의 부분 합에 대해 수치적으로 확인할 수 있었다. 그가 관찰한 일치는 그에게 수학계에 자신의 결과를 발표할 충분한 확신을 주었다.

오일러의 주장을 따라가기 위해, 삼각 함수의 테일러 급수 전개를 상기해 보자.

로 나누면

바이어슈트라스 인수분해 정리는 오른쪽 변이 유한 다항식과 마찬가지로 근에 의해 주어진 선형 인수의 곱임을 보여준다. 오일러는 이것을 무한 차수 다항식을 근을 사용하여 전개하는 발견법으로 가정했지만, 사실 일반 에 대해 항상 참인 것은 아니다.[5] 이 인수분해는 방정식을 다음과 같이 전개한다.

만약 우리가 이 곱을 형식적으로 곱하고 모든 항을 수집한다면 (뉴턴 항등식에 의해 그렇게 할 수 있다), 귀납법에 의해 }}의 계수는 다음과 같음을 알 수 있다.[6]

그러나 }}의 원래 무한 급수 전개로부터, 의 계수는

이 방정식의 양변에 −2를 곱하면 양의 제곱 정수의 역수의 합이 나온다.

를 계산하는 이 방법은 하빌의 ''감마'' 책에 자세히 설명되어 있으며, 이 책은 많은 제타 함수 및 로그 관련 급수와 적분뿐만 아니라 오일러-마스케로니 상수와 관련된 역사적 관점을 자세히 설명하고 있다.[7]

정규화된 sinc 함수 는 다음과 같은 무한 곱으로 표현되는 바이어슈트라스 인수분해가 가능하다.

무한 곱은 해석 함수이므로, 양변에 자연 로그를 취하고 미분하면 다음을 얻는다.

(균등 수렴에 의해 미분과 무한 급수의 교환이 허용된다). 방정식을 로 나누고 재정리하면 다음을 얻는다.

변수를 변경한다():

오일러 공식을 사용하여 다음을 유도할 수 있다.

또는 해당 쌍곡선 함수를 사용하여

그런 다음

이제 가 0에 접근할 때의 극한을 취하고 로피탈의 정리를 세 번 사용한다. 에 적용된 타너리 정리에 의해, 가 되도록 극한과 무한 급수의 교환이 가능하며, 로피탈의 정리에 의해

오일러는 의 매클로린 급수를 이용하여 해를 구하는 방법을 고안했다. 먼저 를

:

로 전개한다. 이 양변을 로 나누면

:

가 된다. 좌변은 정확히 (은 양의 정수)일 때 이므로 우변을 형식적으로 다음과 같이 "인수분해"할 수 있다.

:

인접한 두 항을 곱하면

:

(1)과 (2)의 우변의 의 계수는

:

:

이다. 이것들은 같아야 하므로

:

이다. 그러므로 구하는 급수의 값은

:

이다. 또한 오일러는 일반적으로 번째 베르누이 수를 }}라고 하면

:

가 성립한다는 것을 보였다.

3. 1. 사인 함수의 테일러 급수 전개

오일러는 사인 함수의 테일러 급수를 이용하여 바젤 문제의 해를 구했다. 사인 함수의 테일러 급수는 다음과 같다.

:

양변을 x로 나누면 다음과 같다.

:

이는 으로 수렴한다.

3. 2. 바이어슈트라스 곱 정리

오일러는 바젤 문제의 무한 급수의 수렴값이 임을 보였다. 원래의 풀이는 엄밀하지 못했으나, 약 100년 후 카를 바이어슈트라스가 바이어슈트라스 곱 정리를 통해 오일러의 증명이 타당함을 보였다.

사인 함수를 테일러 급수로 나타내면 다음과 같다.

:

양변을 x로 나누면,

:

는 가 이 방정식의 근이 되므로, 바이어슈트라스 곱 정리에 따라 다음과 같이 인수분해할 수 있다.

:

여기서 A는 상수이다. 양변에 극한을 취하면,

:

따라서,

:

에 관한 두 개의 식을 이용해 항등식을 도출하고, 이차항을 비교하면

:

:

결론적으로,

:이다.

3. 3. 이차항 비교

오일러가 유도한 두 식에서 x²의 계수를 비교하면 다음과 같다.

:

따라서 다음을 얻을 수 있다.

:

3. 4. 오일러의 접근법을 이용한 바젤 문제의 일반화

오일러는 공식을 유도했다. 여기서 은 베르누이 수이다. 이 공식은 리만 제타 함수를 사용하여 0 이상의 짝수에 대한 함수값을 구하는 데 사용될 수 있다: .

오일러는 유한 다항식에 대한 관찰을 무한 급수로 확장하여 결과를 얻었으며, 이는 100년 후 카를 바이어슈트라스가 바이어슈트라스 인수분해 정리를 통해 사인 함수의 무한 곱 표현이 유효함을 증명함으로써 정당화되었다.

오일러는 삼각 함수의 테일러 급수 전개, 즉 를 사용했다. 바이어슈트라스 인수분해 정리에 따르면, 이 식은 와 같이 인수분해될 수 있다. 이 곱을 전개하고 항을 수집하면, 를 얻는다.

원래 무한 급수 전개에서 의 계수는 이므로, 이다. 양변에 를 곱하면 을 얻는다.

기본 대칭 다항식에서 얻은 공식을 사용하여 짝수 제타 상수에 대한 일반적인 공식을 유도할 수 있다. 즉, 이다. 뉴턴 항등식을 통해, 는 유리수와 의 곱으로 표현될 수 있다. 가 초월수이므로, 는 모든 에 대해 초월수이다.

부분 적분과 파세발의 항등식을 이용하여 에 대한 공식을 확장할 수 있다.

4. 리만 제타 함수와의 관계

오일러는 급수를 리만 제타 함수로 일반화하여 0 이상의 짝수에 대하여 수렴값을 닫힌 형식으로 구할 수 있는 방법을 제시하였다.

:

오일러는 제타 함수의 급수가 소수에 대하여 다음과 같은 곱으로도 표현될 수 있음을 발견하였다.

:

따라서 제타 함수는 오일러의 곱셈 공식으로 표현 가능하다.

:

이에 따라, 는 ''항상'' 의 유리수 배수이다. 와 그 정수 거듭제곱이 초월수이므로, 는 무리수이며, 모든 에 대해 초월수이다. 이와 대조적으로, 아페리 상수 을 포함한 홀수 인덱스 제타 상수의 성질은 거의 알려져 있지 않다.

리만 제타 함수 ζ(''s'')영어는 소수 분포와의 관계 때문에 수학에서 가장 중요한 함수 중 하나이다. 제타 함수는 실수부가 1보다 큰 모든 복소수 ''s''영어에 대해 다음 공식으로 정의된다.

:

바젤 문제는 제타 함수에서 적분 판정법]] 또는 부등식을 통해 증명할 수 있다.

:

무한 합은 음수 항을 포함하지 않으므로 0과 2 사이의 값으로 수렴해야 한다. ''s''영어가 양의 짝수 정수일 때마다 ''ζ''(''s'')영어는 베르누이 수에 관한 표현을 가진다. ''s'' = 2''n''}}일 때:[9]

:

5. 다른 증명 방법

5. 1. 푸리에 급수를 이용한 증명

파르세발의 항등식을 사용하여 함수 f/f영어(x) = x (함수 f(x) = x에 적용)을 통해 얻을 수 있다.:

여기서

:

c_n &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^\pi x e^{-inx} \, dx \\[4pt]

&= \frac{n\pi \cos(n\pi)-\sin(n\pi)}{\pi n^2} i \\[4pt]

&= \frac{\cos(n\pi)}{n} i \\[4pt]

&= \frac{(-1)^n}{n} i

\end{align}

n ≠ 0일때, c0 = 0 이다. 따라서,

:

\dfrac{1}{n^2}, & \text{for } n \neq 0, \\

0, & \text{for } n = 0,

\end{cases}

그리고

:

결론적으로,

:

이다.

포물선을 푸리에 급수로 나타내는 방법을 사용하여 증명할 수 있다.

:

이 우함수는 코사인 함수로 전개할 수 있다.

:

여기서

:

이며, an (n ≥ 1)은

:

이다. 그러므로 f(x)의 푸리에 급수는

:

f(x)=\frac{\pi^2}{12} +\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx

이며, 양변에 x = π를 대입하면

:

이 된다. 따라서 바젤 문제의 해

:

을 얻을 수 있다.

5. 2. 파르세발 항등식을 이용한 증명

파르세발의 항등식을 사용하여 함수 f(x)/f(x)영어 = x 에 적용하면 다음을 얻을 수 있다.:

여기서

:

c_n &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^\pi x e^{-inx} \, dx \\[4pt]

&= \frac{n\pi \cos(n\pi)-\sin(n\pi)}{\pi n^2} i \\[4pt]

&= \frac{\cos(n\pi)}{n} i \\[4pt]

&= \frac{(-1)^n}{n} i

\end{align}

n ≠ 0일 때, c0 = 0이다. 따라서,

:

\dfrac{1}{n^2}, & \text{for } n \neq 0, \\

0, & \text{for } n = 0,

\end{cases}

그리고

:

결론적으로,

:

이다.

(0, 1)에서 정의된 L² 주기 함수의 공간

:

여기서

:

:

\begin{align}

\|f\|^2 & = \int_0^1 \vartheta^2 \, d\vartheta = \frac{1}{3} \\

\langle f, e_k\rangle & = \int_0^1 \vartheta e^{-2\pi\imath k\vartheta} \, d\vartheta = \Biggl\{\begin{array}{ll} \frac{1}{2}, & k = 0 \\ -\frac{1}{2\pi\imath k} & k \neq 0, \end{array}

\end{align}

각각 기본 미적분학과 부분 적분법을 통해서 계산된다. 마지막으로, 위의 형식으로 표현된 파세발의 항등식을 통해 다음을 얻는다.

:

\begin{align}

\|f\|^2 = \frac{1}{3} & = \sum_{\stackrel{k=-\infty}{k \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{(2\pi k)^2}+ \frac{1}{4}

= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2\pi k)^2}+ \frac{1}{4} \\

& \implies \frac{\pi^2}{6} = \frac{2 \pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{2} = \zeta(2).

\end{align}

5. 3. 적분 기호 아래에서의 미분 (라이프니츠 규칙)

적분 기호 아래에서의 미분 기술을 프리타스에 의한 적분에 적용하여 초등 미적분학으로 결과를 증명할 수 있다.[10]적분 함수의 원시 함수는 초등 함수로 표현될 수 없지만,

이는

이 표현은 아크탄젠트 덧셈 공식을 사용하여 단순화할 수 있으며, 삼각 치환을 통해

적분 상수

이 최종 적분은 자연 로그를 테일러 급수로 확장하여 평가할 수 있다.

마지막 두 항등식은 다음을 의미한다.

5. 4. 코시의 증명

이 증명은 오귀스탱 루이 코시 (Cours d'Analyse, 1821, Note VIII)에 따른 것이다.[11] 1954년 아키바 얄롬과 이삭 얄롬의 저서 "초등적 해설의 비초등적 문제"에 실렸고, 1982년 ''유레카'' 저널에 존 스콜스에게 귀속되어 게재되었으나, 스콜스는 피터 스위너턴-다이어에게서 배웠다고 주장하며, 1960년대 후반 케임브리지 대학교에서 널리 알려진 지식이라고 주장한다.[12]증명의 핵심은 부분합

:

을 이 무한대로 갈 때 2|6}}으로 수렴하는 두 식으로 묶는 것이다. 이 두 식은 코탄젠트와 코시컨트 함수 관련 항등식에서 유도되며, 이 항등식은 드 무아브르의 공식에서 유도된다.

[[File:https://cdn.onul.works/wiki/source/1950fcbc3f5_9a3ff424.jpeg|thumb|부등식

는 임의의

0 < ''x'' < |2}}인 실수 ''x''와 양의 홀수 정수 ''n''에 대해, 드 무아브르 공식과 코탄젠트 함수 정의로부터 다음을 얻는다.

:

이항 정리를 이용하고, 두 식을 결합해 허수 부분을 같게 하면 다음 항등식을 얻는다.

:

이 항등식에서 양의 정수 을 고정하고, , |2''m'' + 1}}}} ()을 대입하면, 은 의 배수이므로 이다. 따라서,

:

이다.

는 (0, |2}}) 내 서로 다른 숫자이고, 는 이 구간에서 단사 함수이므로, 는 ''r'' = 1, 2, ..., ''m''에 대해 서로 다르다. 이 ''m''개의 숫자는 다음 ''m''차 다항식의 근이다.

:

비에타의 공식에 의해 근의 합은

:

이다. 삼각 항등식 목록의 을 대입하면,

:

이다.

부등식 < csc2 ''x''}}을 이용하고, 각 에 대해 부등식을 더하고 위 두 항등식을 이용하면,

:

을 얻는다. |2''m'' + 1}})}}으로 곱하면,

:

이 된다.

이 무한대로 접근할 때 좌변과 우변은 각각 2|6}}에 접근하므로, 조임 정리에 의해

:

\lim_{m \to \infty}\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{m^2}\right) = \frac{\pi ^2}{6}

이 성립하여 증명이 완료된다.

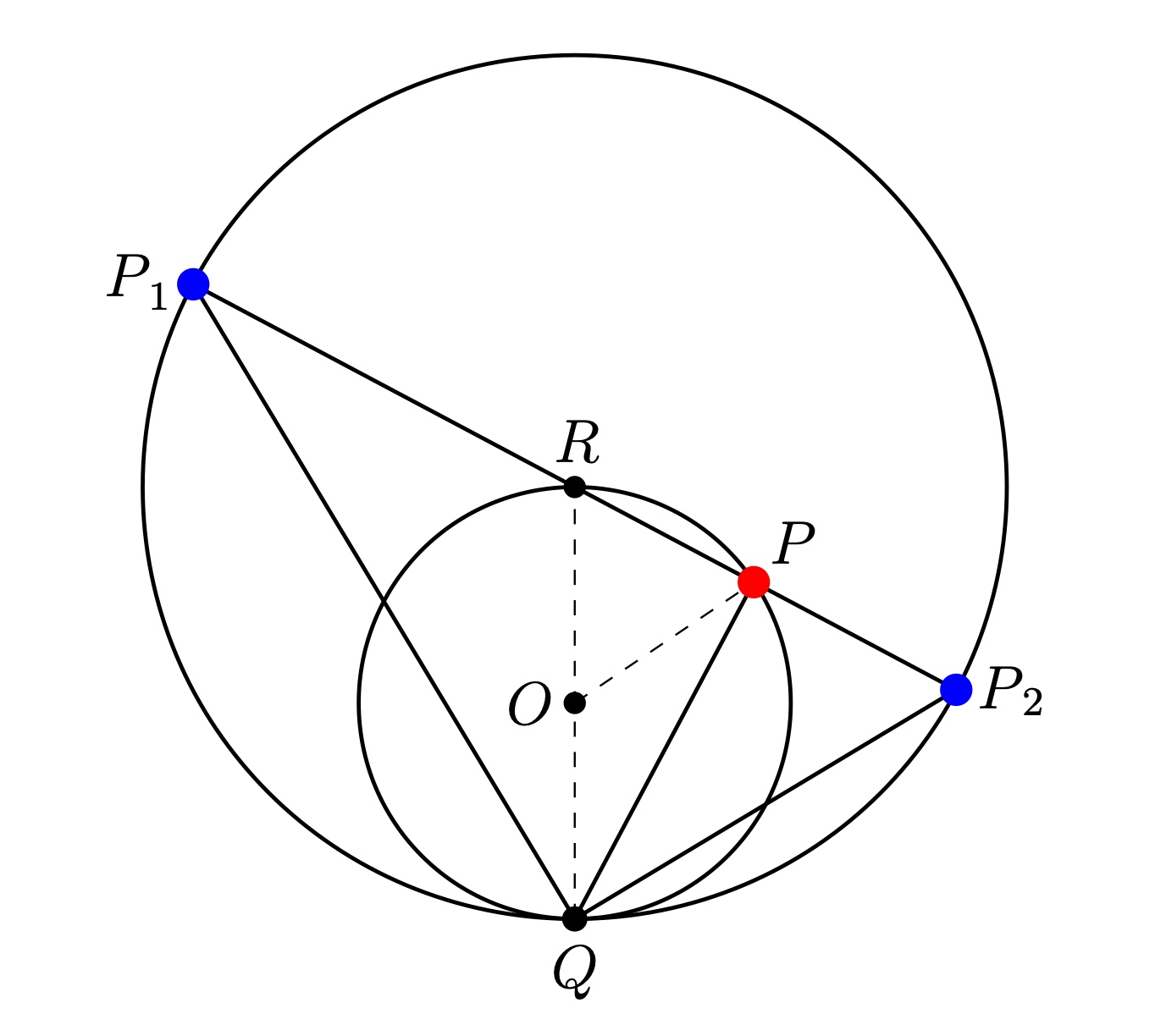

5. 5. 기하학적 증명

바젤 문제는 무한 반경의 원으로 실선을 볼 수 있다는 통찰력을 사용하여 유클리드 기하학으로 증명할 수 있다.[14] 완전히 엄밀하지는 않지만 직관적인 개략적인 설명은 다음과 같다.정수

특히,

:

여기에서 약간의 대수학을 사용하여 원래 공식을 복구할 수 있다.

:

즉,

:

또는

:

:

여기서

먼저 두 원이 점

더 큰 원의 지름

P_1 \widehat{Q} P_2 는 직각이다. 왜냐하면P_1P_2 가 지름이기 때문이다.Q \widehat{P} R 은 직각이다. 왜냐하면QR 이 지름이기 때문이다.Q \widehat{R} P_2 = Q \widehat{R} P 는 원주각의 정리에 따라Q \widehat{O} P 의 절반이다.- 따라서 호

QP 는 호QP_2 와 같다. 다시 반지름이 절반이기 때문이다. - 현

QP 는 직각 삼각형QP_1P_2 의 높이이므로, 역 피타고라스 정리에 따르면

:

따라서 더 큰 원 위의 점의 절반(아래쪽 반쪽에 있는 점)에 대해,

또한 더 큰 원의 총

6. 여러 표현

리만 제타 함수에서

; 급수 표현

다음은 상수의 급수 표현이다.[15]

\zeta(2) &= 3 \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2 \binom{2k}{k}} \\[6pt]

&= \sum_{i=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty \frac{(i-1)! (j-1)!}{(i+j)!}.

\end{align}

또한 ''ζ''(2)에 대한 BBP 형식 급수 전개가 있다.[15]

; 적분 표현

다음은 ζ(2)의 적분 표현이다.[16][17][18]

\zeta(2) & = -\int_0^1 \frac{\log x}{1-x} \, dx \\[6pt]

& = \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x-1} \, dx \\[6pt]

& = \int_0^1 \frac{(\log x)^2}{(1+x)^2} \, dx \\[6pt]

& = 2 + 2\int_1^{\infty} \frac{\lfloor x \rfloor -x}{x^3} \, dx \\[6pt]

& = \exp\left(2 \int_2^{\infty} \frac{\pi(x)}{x(x^2-1)} \,dx\right) \\[6pt]

& = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx \, dy}{1-xy} \\[6pt]

& = \frac{4}{3} \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx \, dy}{1-(xy)^2} \\[6pt]

& = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1-x}{1-xy} \, dx \, dy + \frac{2}{3}.

\end{align}

; 연분수 표현

반 데르 포르턴의 논문 아페리 상수의 무리수 증명에서, 저자는 아페리 상수의 단순 연분수와 바젤 상수의 연분수 사이의 유사성을 언급했다.[19]

여기서

여기서

6. 1. 급수 표현

다음은 상수의 급수 표현이다.[15]\zeta(2) &= 3 \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2 \binom{2k}{k}} \\[6pt]

&= \sum_{i=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty \frac{(i-1)! (j-1)!}{(i+j)!}.

\end{align}

또한 ''ζ''(2)에 대한 BBP 형식 급수 전개가 있다.[15]

6. 2. 적분 표현

다음은 ζ(2)의 적분 표현이다.[16][17][18]\zeta(2) & = -\int_0^1 \frac{\log x}{1-x} \, dx \\[6pt]

& = \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x-1} \, dx \\[6pt]

& = \int_0^1 \frac{(\log x)^2}{(1+x)^2} \, dx \\[6pt]

& = 2 + 2\int_1^{\infty} \frac{\lfloor x \rfloor -x}{x^3} \, dx \\[6pt]

& = \exp\left(2 \int_2^{\infty} \frac{\pi(x)}{x(x^2-1)} \,dx\right) \\[6pt]

& = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx \, dy}{1-xy} \\[6pt]

& = \frac{4}{3} \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx \, dy}{1-(xy)^2} \\[6pt]

& = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1-x}{1-xy} \, dx \, dy + \frac{2}{3}.

\end{align}

6. 3. 연분수 표현

반 데르 포르턴의 논문 아페리 상수의 무리수 증명에서, 저자는 아페리 상수의 단순 연분수와 바젤 상수의 연분수 사이의 유사성을 언급했다.[19]여기서

여기서

참조

[1]

논문

Euler and the zeta function

https://www.maa.org/[...]

[2]

웹사이트

E41 – De summis serierum reciprocarum

https://scholarlycom[...]

[3]

간행물

A013661

[4]

서적

Circle in a Box

Mathematical Sciences Research Institute and American Mathematical Society

[5]

문서

polynomial

[6]

문서

generalized harmonic number

[7]

서적

Gamma: Exploring Euler's Constant

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

2003

[8]

논문

Combinatorial Identities for Generalized Stirling Numbers Expanding f-Factorial Functions and the f-Harmonic Numbers

https://cs.uwaterloo[...]

2018

[9]

서적

Bernoulli Numbers and Zeta Functions

Springer

2014

[10]

arXiv

Solution of the Basel problem using the Feynman integral trick

[11]

논문

An Elementary Proof of

[12]

서적

Proofs from THE BOOK

https://books.google[...]

Springer

[13]

서적

Algebraic groups and number theory

Academic Press

[14]

웹사이트

Summing Inverse Squares by Euclidean Geometry

https://www.math.cha[...]

Department of Mathematics, Chalmers University

2010-12-08

[15]

MathWorld

Riemann Zeta Function \zeta(2)

[16]

arXiv

Some series and integrals involving the Riemann zeta function, binomial coefficients and the harmonic numbers (Volume I)

[17]

MathWorld

Double Integral

[18]

MathWorld

Hadjicostas's Formula

[19]

논문

A proof that Euler missed ... Apéry's proof of the irrationality of {{math|''ζ''(3)}}

http://www.maths.mq.[...]

[20]

서적

Ramanujan's Notebooks: Part II

Springer-Verlag

1989

[21]

웹인용

오일러의 바젤문제 증명

http://www.southernc[...]

2007-10-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com